- オンライン

【2024年最新】SEO対策とは?初心者が自分でできる基本対策をわかりやすく解説

SEO対策とは、Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)のことで、Googleなどの検索エンジン上での露出を増やすための取り組みを指す。

検索エンジンでの露出、つまりユーザーの検索結果に表示される回数が多いほど、クリックされる機会が多くなり、サイトのアクセス増につながる。

SEO対策を効果的にできれば、販売する商品や提供するサービスの顧客を、検索エンジン経由で獲得しやすくなる。

この記事では、以下のような方の助けとなるように、SEO対策を極めてわかりやすく解説していく。

- Webが本業ではない経営者で、SEO対策を理解し、自社にとって価値ある施策なのか判断したい

- Web担当になったばかりの新任者で、SEO対策の“基本のキ”から教えてほしい

- 昔、SEOをやっていたことがあるがしばらく離れていたので、あらためて学びたい

さっそく見ていこう。

目次

1. SEO対策とは何か?基本の知識

まずは「SEO対策」とは何か、基本から解説する。

1-1. SEO対策の意味

冒頭でも触れたが、SEOとは「Search Engine Optimization」の略語であり、日本語では「検索エンジン最適化」と訳される。

現在、検索エンジンのトップシェアはGoogle(※1)のため、本記事上では「検索エンジン = Google」で、ほぼ同義と捉えてほしい。

※1:2023年5月時点のGoogleの世界シェアは93.12%である。

1-2. 「最適化」とは具体的に何をすることなのか

検索エンジン最適化の「最適化」とは、具体的に何をすることなのか?といえば、

「検索エンジン(Google)の検索順位を決定するルールに、自サイトを合わせて、上位表示されやすくすること」

といえる。

Googleの入力欄に、ユーザーが検索キーワードを入力すると、Googleはさまざまな独自ルール(アルゴリズムという)を使って分析や計算を行う。

その結果、「最も検索結果に表示させるにふさわしい」と判断されたURLが、検索結果の上位に表示される。

具体的に、最適化で行うことを整理すると、以下のとおりとなる。

- Googleの上位表示のアルゴリズムを研究して突きとめる ※2

- 突きとめたGoogleのアルゴリズムに対して、自サイトが不足している部分はどこか分析する

- 分析して明らかになった修正点を修正して、検索順位の変動をモニターする

※2:Googleのアルゴリズムに関する情報は、近年、Google自身がかなり開示するようになっている。

たとえば、『Google検索品質評価ガイドライン』では、評価基準が明かされている。世界的にも多くのSEO専門家が研究しているため、多くのSEO施策が、体系的にまとめられている状況だ。

本記事でも、「4. SEO対策を実践する全体像」以降の章で、効果が高い施策を紹介するので、読み進めてほしい。

その前に、Webマーケティング施策のひとつとして「SEO対策」を捉えたとき、どのような特徴があるのか、見ていこう。

わかりやすく、メリット・デメリットのパートに分けて、解説していく。

2. SEO対策のメリット・期待できる効果

まず、SEO対策のメリット・期待できる効果から、見ていこう。

5つのポイントがある。

- 比較的低コストで実施できる

- 効果が持続しやすい

- 興味関心軸でターゲティングできる

- ユーザーからの信用を得やすい

- データを元にした効果測定がしやすい

2-1. 比較的低コストで実施できる

1つめのメリットは「比較的低コストで実施できる」ことだ。

リスティング広告やSNS公告といった有料広告とは違い、かならず支払う料金はない。

SEO対策業者に外注したり、有償のSEO分析ツールを購入したりすればお金がかかるが、お金をかけずに自力で行うことも可能である。

そのため、フリーランスなどの自営業者や、創業して間もない会社でも、SEO対策は採用しやすい手法だ。

2-2. 効果が持続しやすい

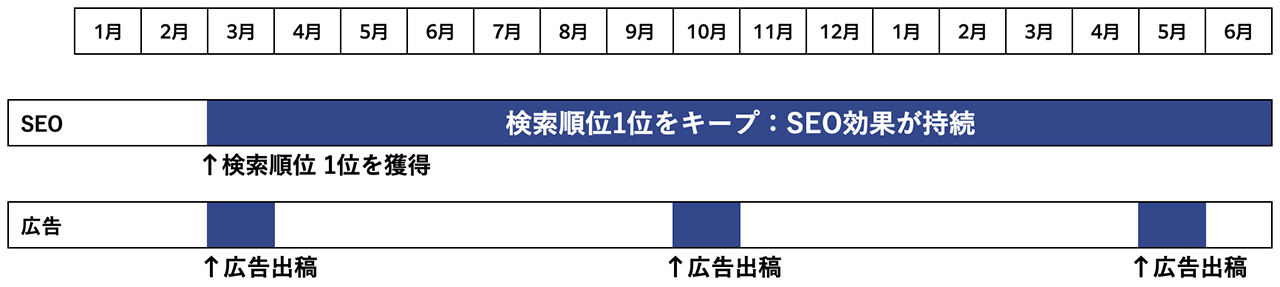

2つめのメリットは「効果が持続しやすい」ことだ。

検索キーワードによって異なるものの、一度、SEO対策の効果が出ると、その効果は数ヶ月〜1年以上のタイムスパンで、持続しやすい。

とくに手をかけなくても、検索上位に表示され続け、売上を生み続けるケースがある。

効果が期間限定の有料広告と、SEO対策の対照的な点として、挙げられるポイントだ。

2-3. 興味関心軸でターゲティングできる

3つめのメリットは「興味関心軸でターゲティングできる」ことだ。

Web施策として見たとき、SEO対策のユニークな点は、ユーザー自身が検索窓に入力したキーワードと、連動している点である。

検索キーワードは、ユーザー自身から発せられた「真実の声」であり、その声に合わせたコンテンツを上位表示させることで、コンバージョンに直結させることも可能だ。

たとえば、[節税対策]と検索しているユーザーは、「節税したい」というニーズがあると想定できる。

興味関心に基づいてユーザーを直接ターゲティングできるため、SEO対策はビジネス成果に直結しやすい。

2-4. ユーザーからの信用を得やすい

4つめのメリットは「ユーザーからの信用を得やすい」ことだ。

近年、〈広告や企業発信の情報に対する “消費者の信頼度” が下がっている〉と示唆する調査結果が、多く発表されている。

例:AdExchanger and Permutive. (2022). How brands are tackling decreasing consumer trust in advertising. (広告に対する消費者の信頼の低下に、ブランドはどう取り組んでいるのか)

広告ではない手法で、ユーザーにアプローチする重要性が増しているが、SEO対策は、そのソリューションといえる。

Googleの検索結果に表示されるURLは、第三者であるGoogleが公平な立場で導き出したものであり、ユーザーにとって信頼性が高いからだ。

2-5. データを元にした効果測定がしやすい

5つめのメリットは「データを元にした効果測定がしやすい」ことだ。

SEO対策では、さまざまなWebデータを収集して分析することで、効果測定をしやすい。

Google Analytics などのツールを使うことで、どのキーワードからどれだけのユーザーが訪れたのか、どのコンテンツがどれだけの時間閲覧されたかなど、具体的なデータを入手できる。

※「Google Analyticsがわからない」という方は、以下の記事で確認してほしい。

3. SEO対策のデメリット・弱点

次に、SEO対策のデメリットや弱点を見ていこう。

- 成功確率を上げる手法はあるが100%確実な手法はない

- 効果が出るまでに時間を要するケースが多い

- Googleの方針変更の影響を受ける

- 誤ったやり方ではペナルティを受けるリスクがある

3-1. 成功確率を上げる手法はあるが100%確実な手法はない

1つめのデメリットは「成功確率を上げる手法はあるが100%確実な手法はない」ことだ。

誤解を恐れずにいえば、SEOの本当の正解は誰も知らない。

米国の一営利企業(Alphabet社)が提供するサービス「Google」のルールを、外部者である私たちが攻略しようとするゲームがSEO、という言い方もできる。

Googleの検索順位を上げるうえで、

「これをやったほうが、上位表示される確率が上がる」

といった手法は発見されているが、絶対に確実な方法は、存在しない。

SEO対策に取り組むうえでは、この曖昧性を最初に理解しておくことが、意外と重要である。

曖昧だからこそ、100%ベットしてはいけない施策なのだ。

3-2. 効果が出るまでに時間を要するケースが多い

2つめのデメリットは「効果が出るまでに時間を要するケースが多い」ことだ。

なかには、「SEO対策の修正を施して、翌日に検索順位が上がり……、」という成功事例もあるが、ラッキーケースと捉えておこう。

多くのサイトは、ビジネス成果として実感できる効果が出るまでに、半年〜1年単位の時間がかかっている。

SEO対策は、即効性がある施策ではない。“長い目で見て育てる系” の施策である。

3-3. Googleの方針変更の影響を受ける

3つめのデメリットは「Googleの方針変更の影響を受ける」ことだ。

たとえば、Googleは年に数回、検索アルゴリズムとシステムに、“重大かつ大規模な変更”を加えている。これは「コア アップデート」と呼ばれる。

コアアップデートのタイミングで、検索順位が大幅に下落した経験を持つサイト運営者は、少なくない。

実際、Googleの公式ページに、

〈ページに問題がなくても、コア アップデート前と比べてパフォーマンスが低下することがあります〉

〈サイトの所有者が改善を行ったとしても、掲載順位の回復が保証されるわけではありません〉

〈ページの掲載順位が検索結果で固定されたり、一定の掲載順位が保証されたりすることもありません〉

と明記されている。

〈コア アップデートのこの影響を理解するには、2021 年の映画のトップ 100 のリストを作成することを想像してみるのがよいでしょう。

2021 年からしばらくたった 2024 年では、リストを再考する必要があります。

リストが変更されることは自然なことです。〉

…とGoogleはいう。

つまり、Googleが定期的に行う“リスト再考”のたびに、私たちのサイトの検索順位が、上がったり下がったりすることになる。

しかも、原因はかならずしも自サイトの問題ではない。Googleの都合である。

Googleの検索順位にビジネスを依存しすぎると、Googleの都合で、ビジネスを危険にさらすことになりかねない。

なお、Googleのアップデートの歴史については、「Googleのアルゴリズムとは?2022最新アップデートから対策まで解説」を参照してほしい。以下についてまとめている。

- 2011年2月:Google Panda(パンダアップデート)

- 2012年4月:Google Penguin(ペンギンアップデート)

- 2013年8月:Google Hummingbird(ハミングバードアップデート)

- 2015年4月:Mobilegeddon(モバイルゲドン)

- 2017年12月:健康アップデート

- 2017年以降:コアアルゴリズムアップデート

- 2022年8月:Helpful Content Update(ヘルプフルコンテンツアップデート)

- RankBrain / BERT / MUM

出典:Googleのアルゴリズムとは?2022最新アップデートから対策まで解説

3-4. 誤ったやり方ではペナルティを受けるリスクがある

4つめのデメリットは「誤ったやり方ではペナルティを受けるリスクがある」ことだ。

Googleは、悪意ある者によって作為的に検索結果を操作されないよう、さまざまなアルゴリズムを走らせている。

ある程度の知識がないと、いわゆる「ブラックハットSEO」と呼ばれる手法に、自覚なく手を染めてしまうリスクがある。

ブラックハットSEOとは、Googleがガイドラインで禁じているような不正な手法で、検索結果を改ざんしようとするSEOを指す。

たとえば、スパム的な行為や、自サイトの評価を高めるための被リンクの購入、キーワードの埋め込みなどがある。

自覚はなくても、Googleから不正行為とみなされれば、最悪なケースでは自サイトがGoogleから削除される。検索上位どころか、検索結果から消えてしまう。

ペナルティを受けるリスクのない、健全で安全なSEOについては、「ホワイトハットSEOとは?ブラックハットSEOとの違いや施策を解説」にて解説している。

「何がブラックなのかわからない」という方は、目を通しておこう。

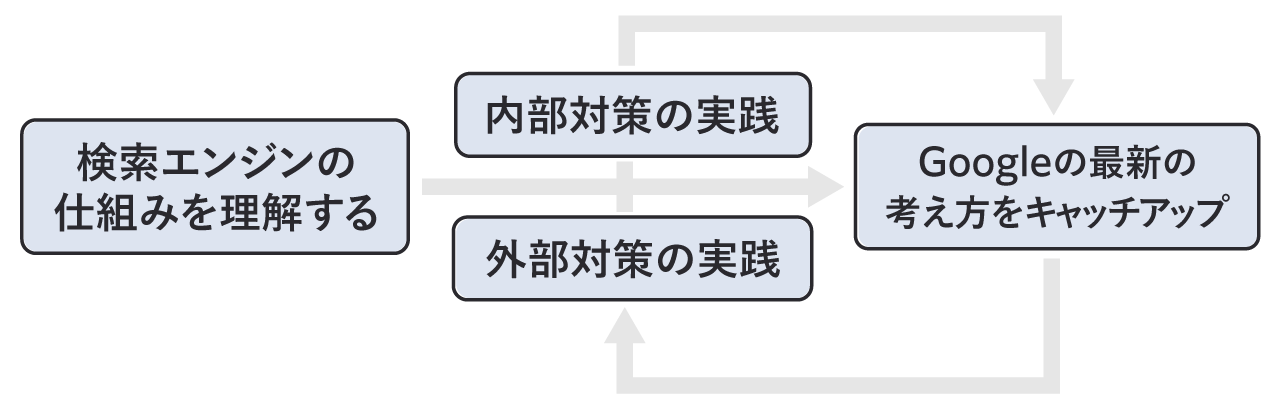

4. SEO対策を実践する全体像

SEO対策のメリット・デメリットを通じて、施策としてのSEOの特性をご理解いただけたことと思う。

続いて、実践に向けた話に移っていこう。まず、全体像として以下を確認してほしい。

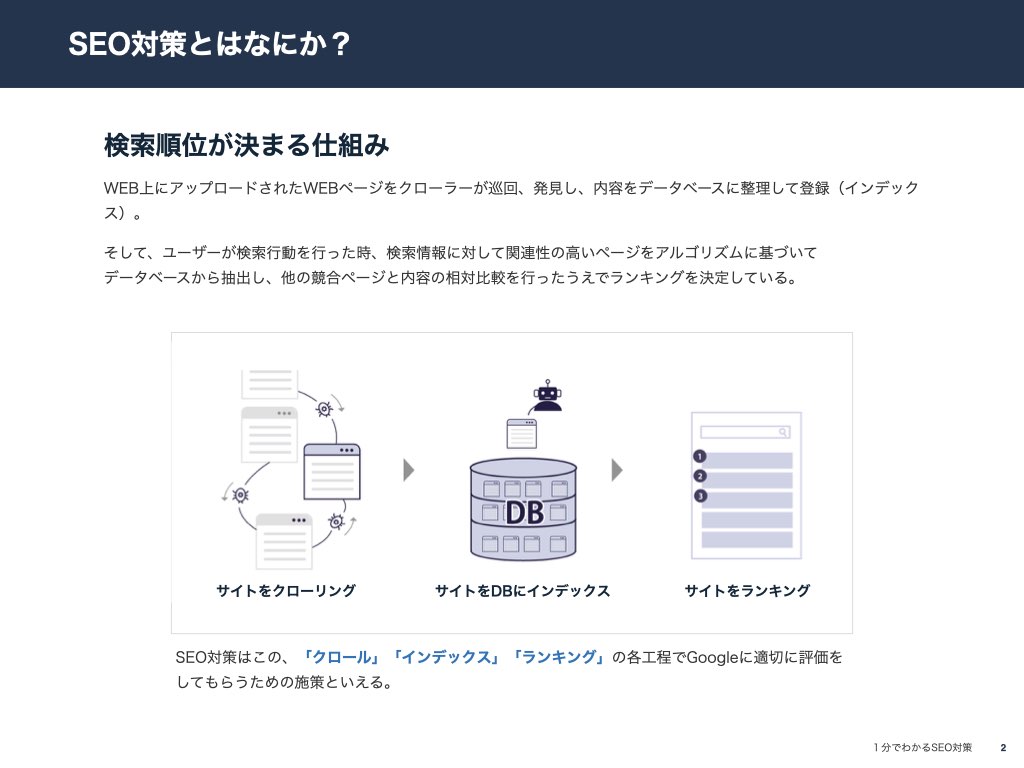

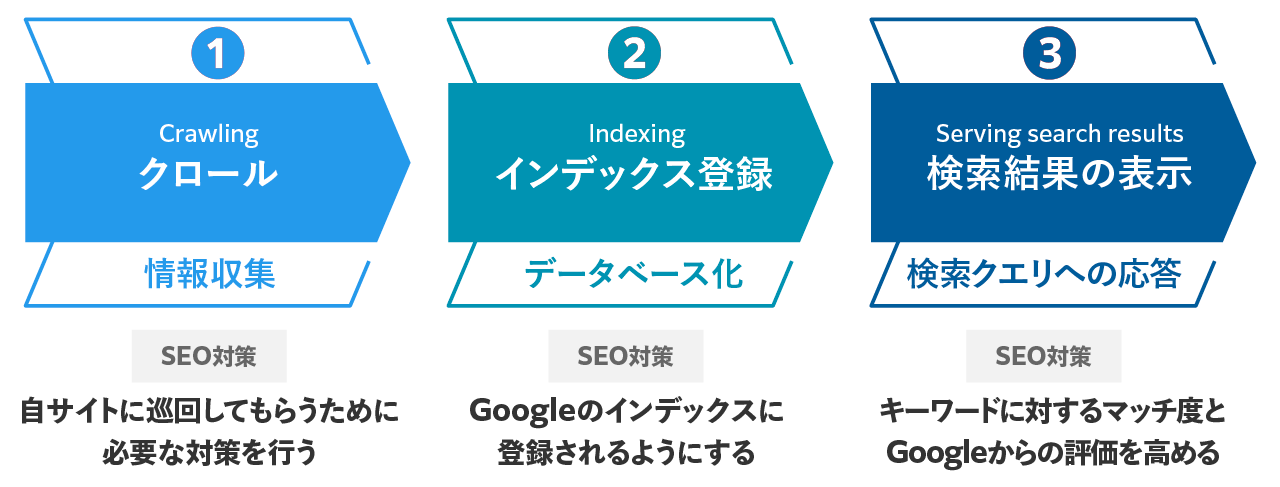

まず、「検索エンジンの仕組み」を理解することが不可欠だ。どのようなメカニズムでGoogleが動いているのかを知ることで、自サイトを効率的に適合させやすくなる。

検索エンジンの仕組みを理解できたら、その仕組みに合わせて、「サイト内とサイト外に具体的な対策」を実践していく。

さらに、トレンドに合わせてSEO対策を調整するために、「Googleの最新の考え方」をキャッチアップすることも、重要となる。

次の章より、以下を順番に見ていこう。

(1)検索エンジンの仕組みを理解する

(2)内部対策でまずやるべき5つのこと

(3)外部対策でまずやるべき2つのこと

(4)Googleの最新の考え方をキャッチアップする

5. SEO対策の実践(1)検索エンジンの仕組みを理解する

まず「検索エンジンの仕組み」を知ることから始めよう。

検索エンジンは基本的に、(1)クロール ⇒ (2)インデックス登録 ⇒ (3)検索結果の表示、という3つのステップで動いている。

5-1. ステップ1:クロール

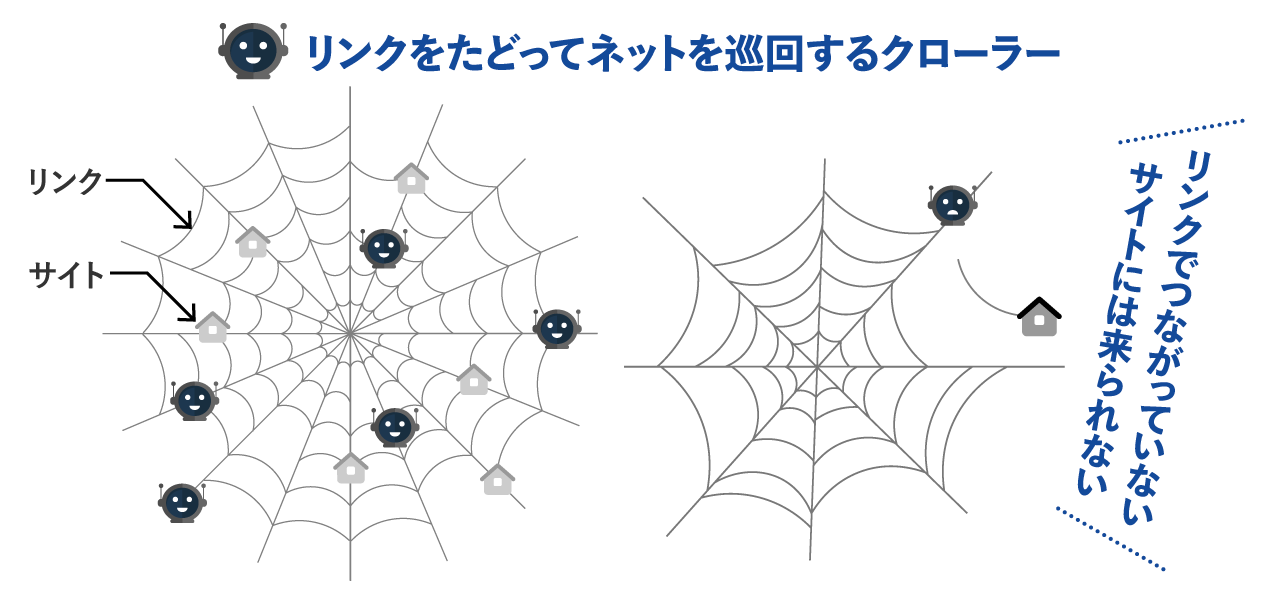

まず、検索エンジンのボットがインターネット上を巡回( = クロール あるいは クローリングという)して、さまざまなページの情報を収集する。

クロールするボットのことを「クローラー」と呼ぶ。Googleのクローラーには「Googlebot」という名前がついている。

クローラーの挙動で知っておくべきことは、

「すでに発見済みの既知URLから張られている“リンク”をたどって、新しいURLを発見する」

という特性である。

よって、効率的にクロールされるためには、他サイトからの被リンクや、自サイト内の別ページからのリンクによって、クローラーの通り道を作る必要がある。

クロールに関して、最低限やるべきことをリストアップしておこう。

- クロール拒否の設定をしていないことを確認する

参考:robots.txtとは?クロール拒否する方法・書き方・必要性を解説 - 効率的にクローラーの通り道を作るために、XMLサイトマップ(※)を作成する

参考:XMLサイトマップとは?SEO効果や作成方法を分かりやすく解説

※「XMLサイトマップ」は検索エンジン用に作るサイトマップのことである。

中身は、自サイトページのリンク集であり、そのリンク集のURLをクローラーに知らせれば、クローラーが全ページに来られるようになる、というメカニズムだ。

クロールについて詳しく学びたい方は、「クローリングとは?効果的なSEOのため仕組みを理解し最適化しよう」の記事も参考にしてほしい。

5-2. ステップ2:インデックス登録

クローラーによって収集されたページの情報は整理され、Googleのデータベース(インデックス)に格納される。これをインデックス登録と呼ぶ。

クロールしてページを見つけると、Googleは、そのページがインデックス可能なコンテンツを含んでいるかどうか、チェックする。

インデックス登録可能なコンテンツとは、以下である。

- テキストコンテンツが Google 検索でサポートされているファイル形式である。

- コンテンツが“スパムに関するポリシー”に違反していない。

1つめのファイル形式については「Google によるインデックス登録が可能なファイル形式」より確認できる。Googleは、ほとんどの形式をインデックス登録できるので、これは問題ないだろう。

2つめの「スパムに関するポリシー」については、きちんと理解しておこう。

「Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー」のページで、以下の項目について詳しく解説されている。

- クローキング

- 誘導ページ

- ハッキングされたコンテンツ

- 隠しテキストと隠しリンク

- キーワードの乱用

- リンクスパム

- 機械生成トラフィック

- マルウェアや悪意のある動作

- 誤解を招く機能

- 無断複製されたコンテンツ

- 不正なリダイレクト

- スパム行為のある自動生成コンテンツ

- 内容の薄いアフィリエイトページ

- ユーザー生成スパム

- ランキングの降格や削除につながる可能性のあるその他の行為

・法律に基づく削除

・個人情報の削除

・ポリシーの回避

・詐欺や不正行為

インデックス登録について、さらに詳しくは「インデックスとは?SEOに初めて取り組む人向けの重要知識まとめ」にて解説している。

5-3. ステップ3:検索結果の表示

自サイトがGoogleにインデックス登録されると、“検索結果ページに表示される可能性がある状態” となる。ようやくスタートラインという感じだ。

ただし、インデックス登録されても、検索結果に表示されないページは多々ある。Googleのインデックスは数千億のページを保持しており、検索結果に表示されるのは、ごく一部だ。

そこで、SEO対策が重要となる。検索結果のできるだけ上位に、できるだけ数多く、表示されるように目指していくのだ。

そのためには、Googleがどのように検索結果ページを生成しているのか、知っておこう。

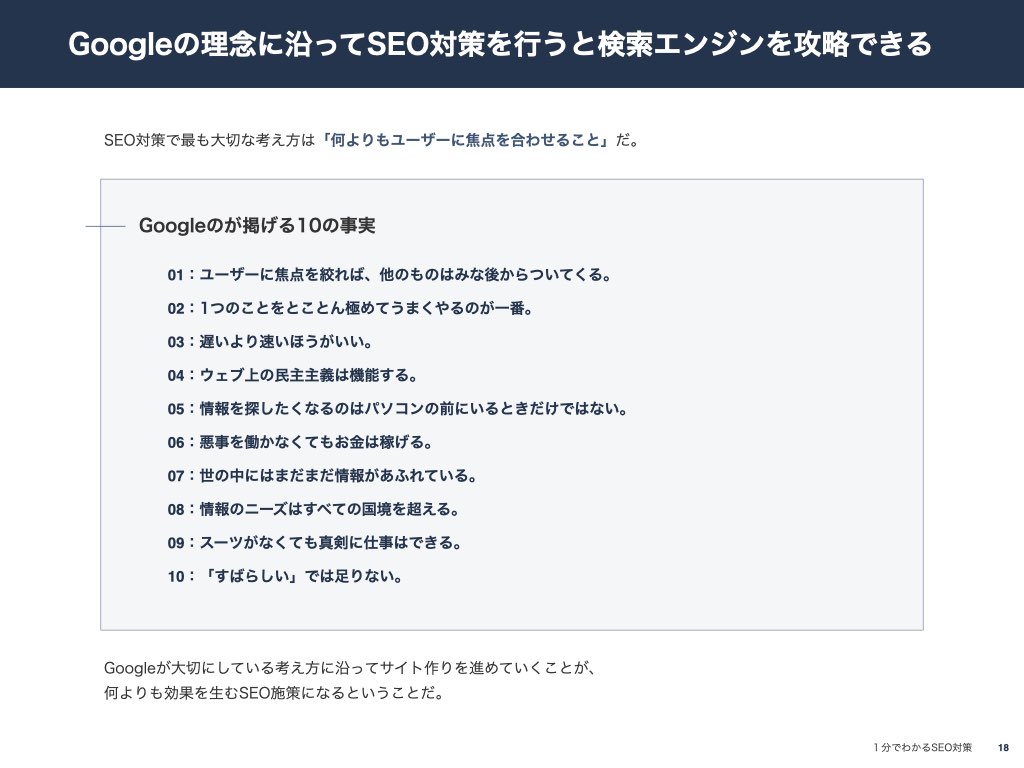

まず、一般ユーザーに“Google検索”というサービスを提供しているGoogleには、

「ユーザーに満足してもらえる、できる限り質の高い検索結果を提供したい」

というスタンスがあることを、強く意識してほしい。

ユーザーにとって「最適」な検索結果を特定するために、Googleはさまざまな要素を分析して、検索結果を生成している。

【考慮される要素の例】

- ユーザーの所在地、言語、デバイス(パソコン、スマホ)、以前の検索語句

- インデックスに登録されているページの品質、信頼性、検索語句との関連性

検索結果を生成するときに、Googleが使用しているルールや計算式のことを「アルゴリズム」という。アルゴリズムは数百種類以上あるとされ、常に改善されている。

このアルゴリズムに、できる限り自サイトを適合させていこうとする試みが、SEO内部対策および外部対策である。詳しくは、次の章で解説する。

なお、検索エンジンの仕組みをより詳しく知りたい方は「図解でわかる「検索エンジンの仕組み」とは?基本とSEOのポイント」もあわせてチェックしておこう。

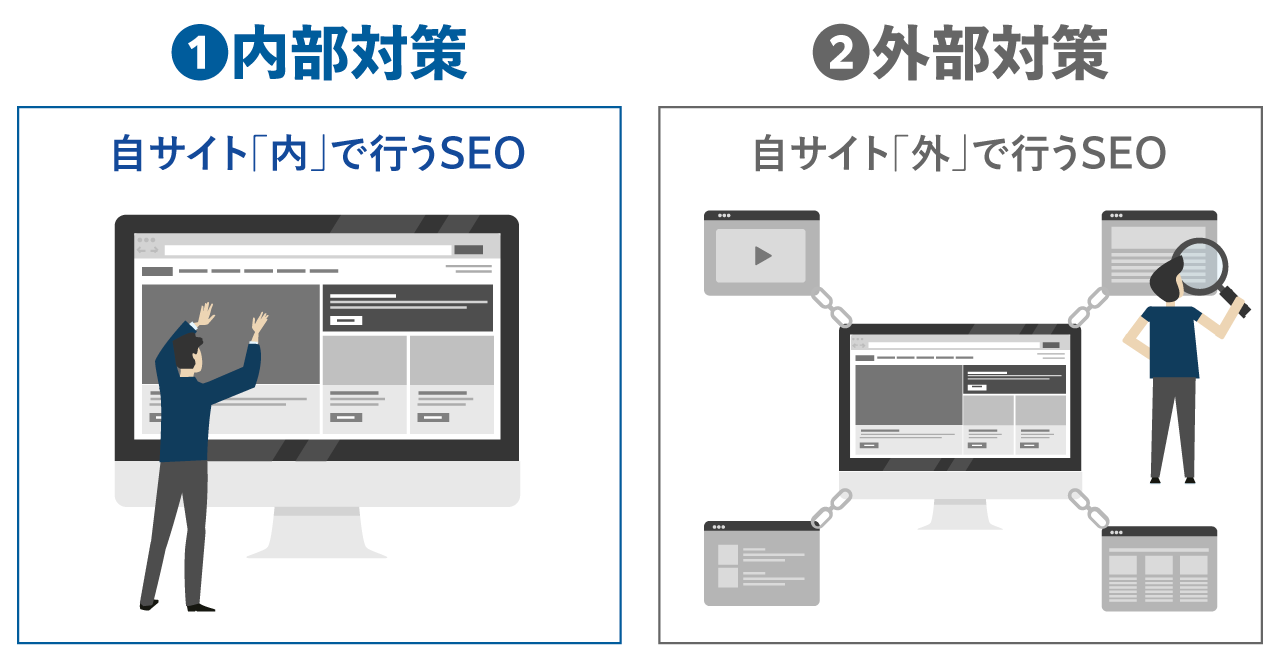

6. SEO対策の実践(2)内部対策でまずやるべき5つのこと

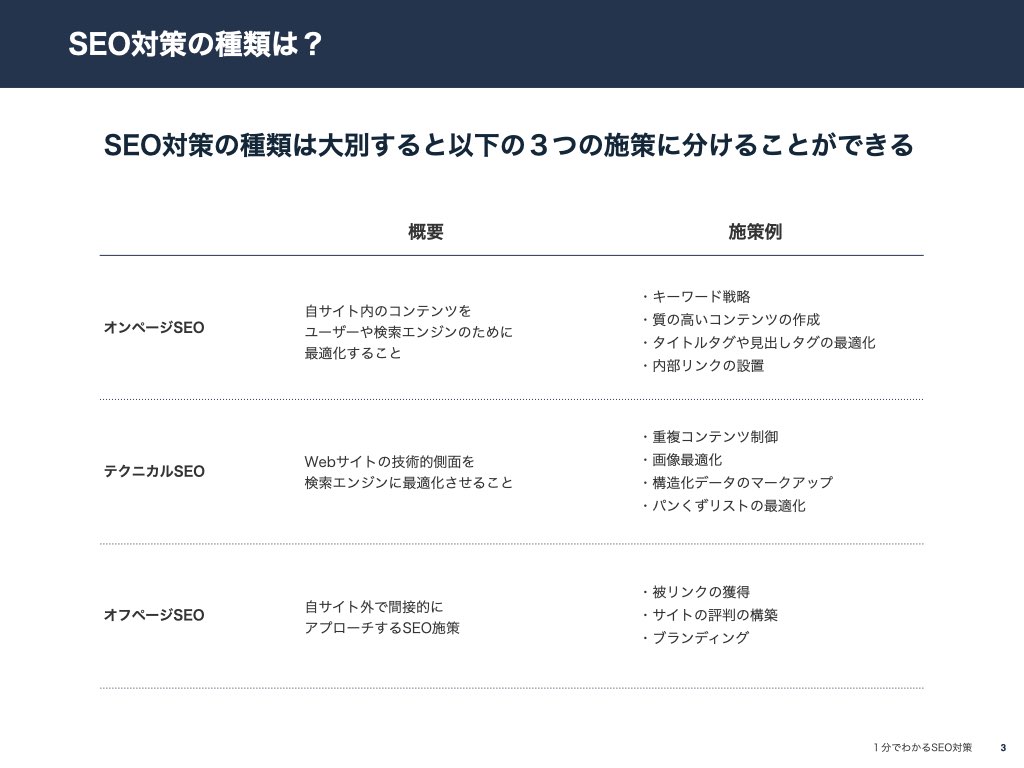

続いて、「内部対策」の話に移ろう。内部対策は、自サイト内で行うSEO対策だ。

内部対策の施策は数が多いので、最初からすべてをカバーしようとするのはおすすめしない。

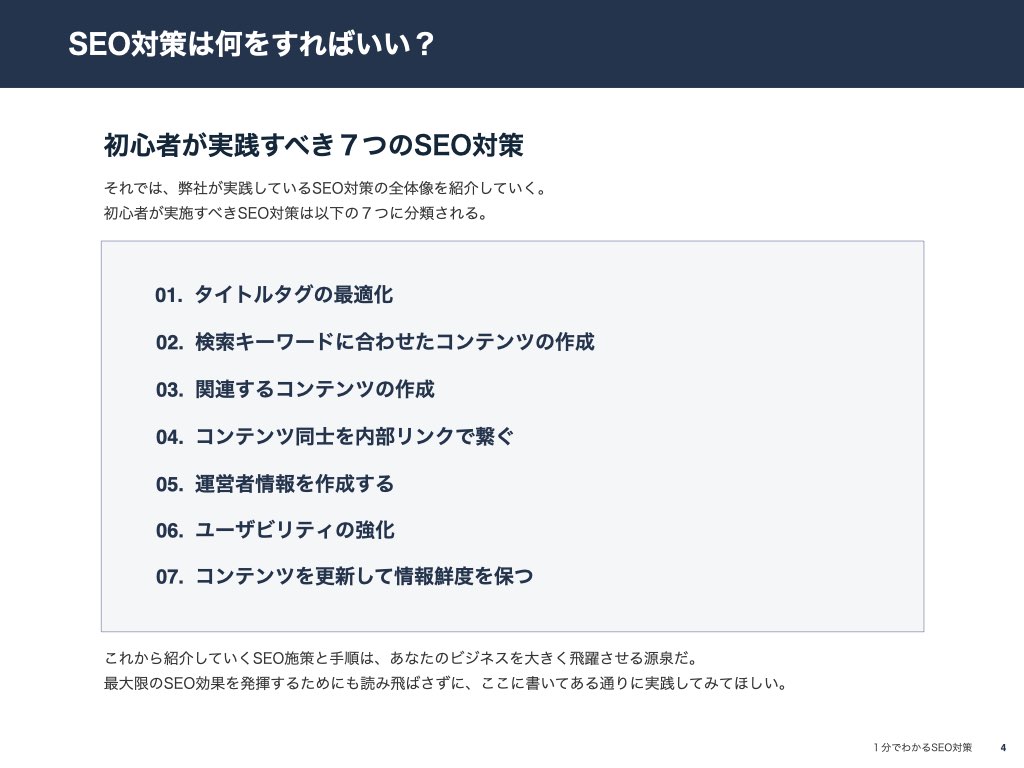

ここでは “急所”となる最優先事項を5つに絞って、紹介する。

- タイトルと見出しに検索キーワードを入れる

- ニーズに応えた十分なボリュームのあるコンテンツを作る

- 検索キーワードを戦略的に選ぶ

- サイト内のページを内部リンクでつなぐ

- ユーザーにとっての不快を排除する

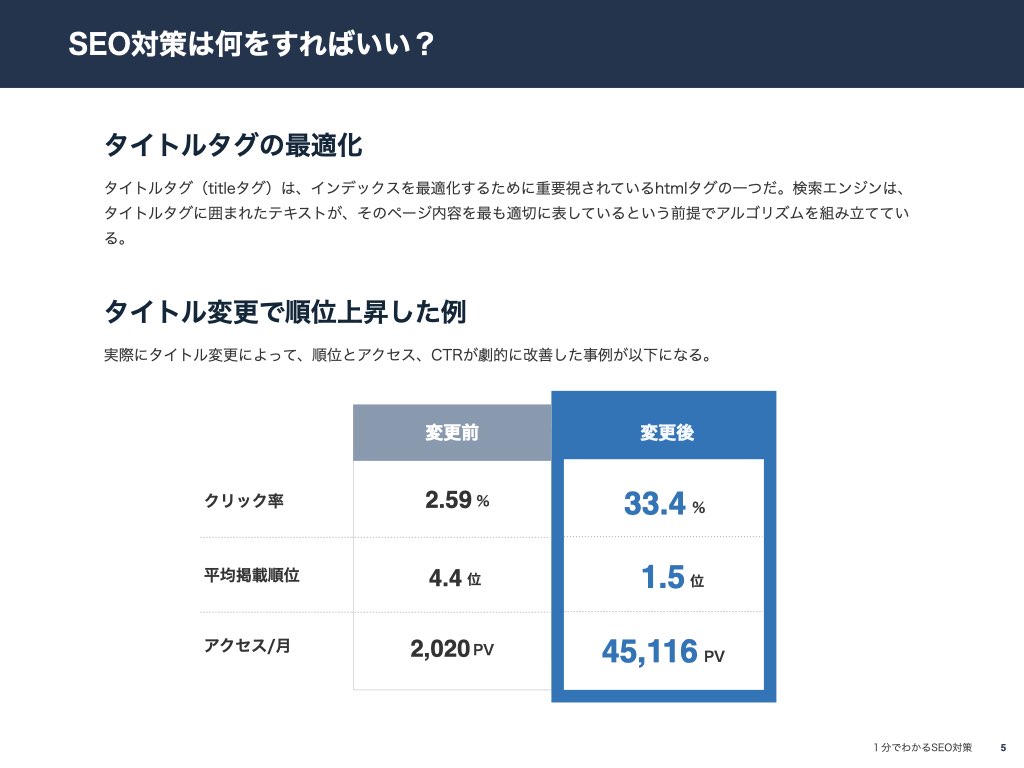

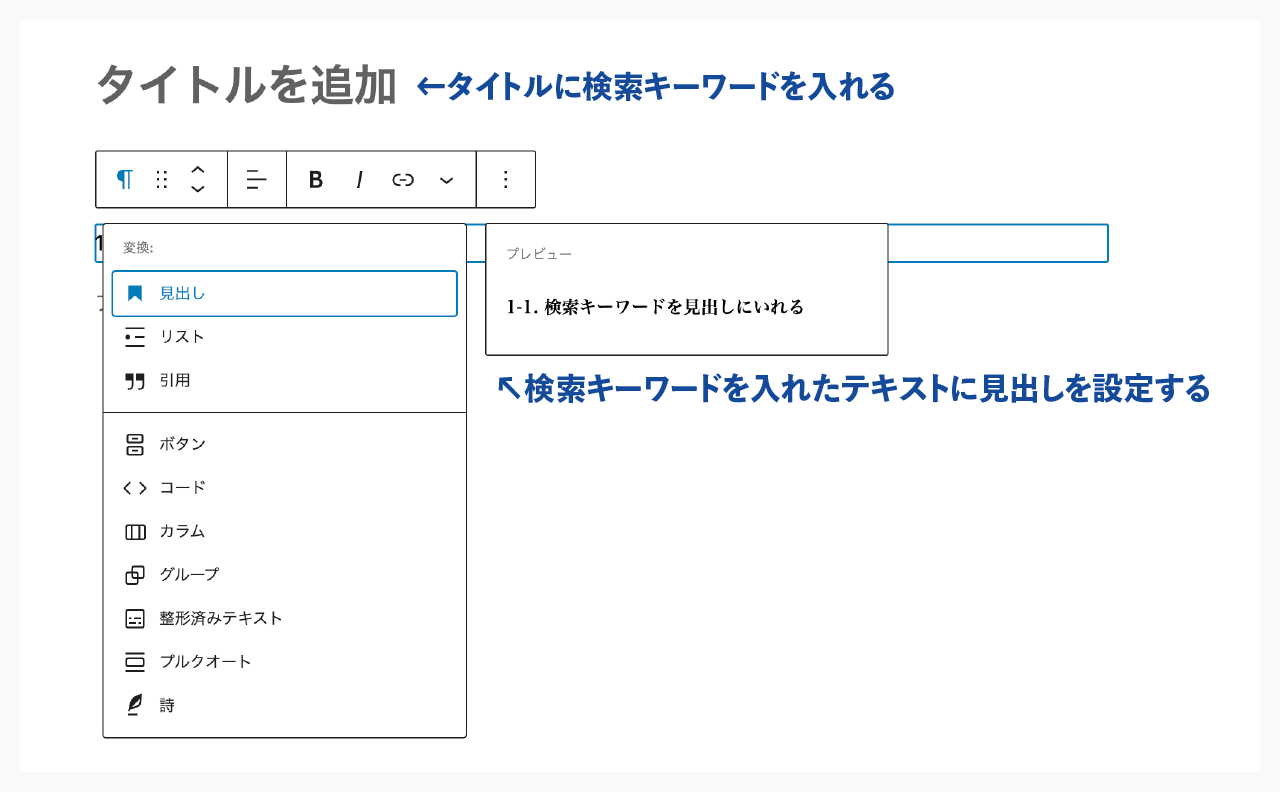

6-1. タイトルと見出しに検索キーワードを入れる

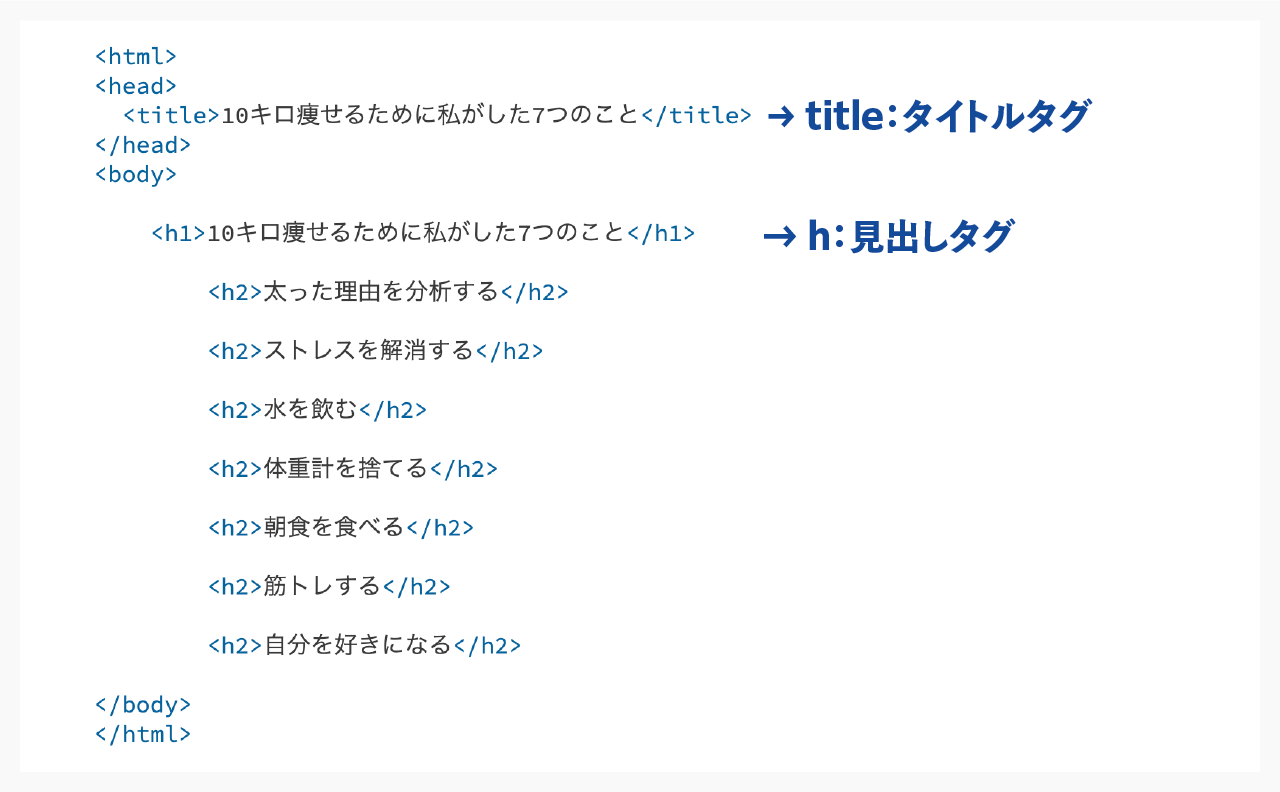

1つめは「タイトルと見出しに検索キーワードを入れる」ことである。

前知識として、Webページは「HTML」という言語を使って作成されている。

【HTMLの例】

HTMLでは、タイトルや見出しなど文書の論理構造を、「タグ」と呼ばれる記号を使うことで、人間ではない検索エンジンやWebブラウザにも、わかるようにしている。

話は戻って、上位表示されるためには、検索キーワードとそのページの「関連性が高い」と示す必要がある。

検索エンジンは、「タイトル」や「見出し」には、そのページが扱う主要なトピックやテーマが含まれていると捉える。

よって、検索キーワードをタイトルタグや見出しタグに入れておくと、

「その検索キーワードの話をメインで扱っている、関連性が高いページですよ」

と検索エンジンに伝えられるのだ。

実際のHTMLタグでは <title> や <h> の記号を使うが、WordPressをはじめとするツールを利用している場合、自分で打ち込む必要はない。

編集画面の「タイトル」や「見出し」の設定をすると、自動的にタグが挿入される仕様になっている。

やるべきことは「タイトル」の入力や「見出し」の設定を使い、それらに「検索キーワード」の語句を含ませることである。

詳しい解説記事を以下にリンクするので、参考にしてほしい。

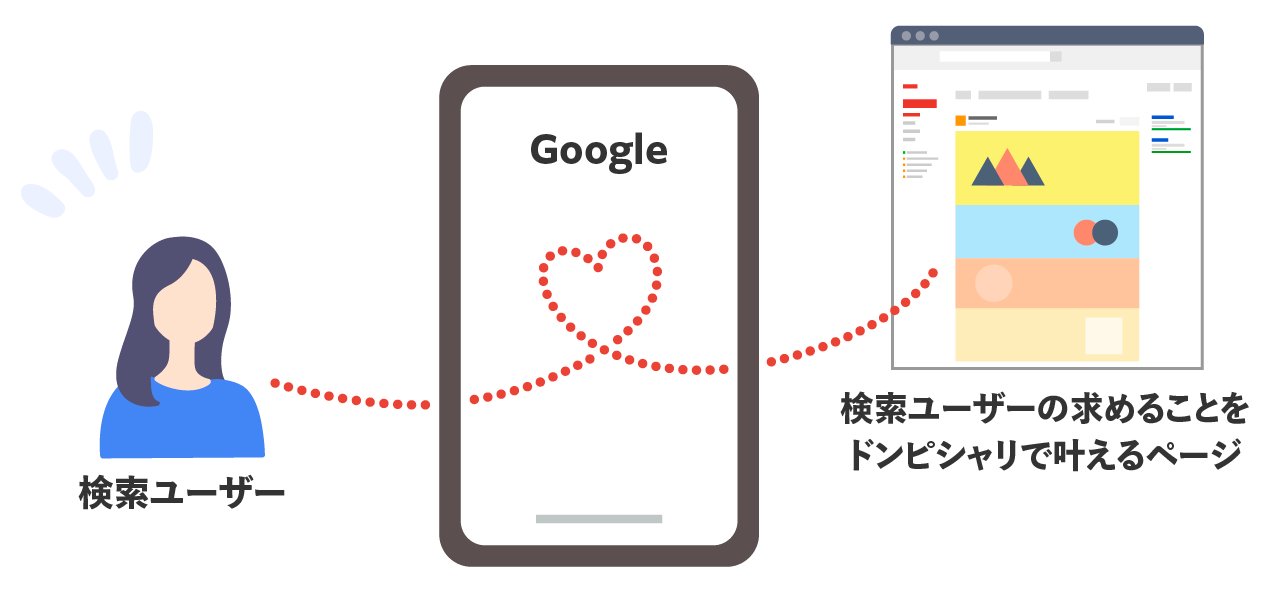

6-2. ニーズに応えた十分なボリュームのあるコンテンツを作る

2つめは「ニーズに応えた十分なボリュームのあるコンテンツを作る」ことである。

検索キーワードと関連性があっても、「高品質なページ」でないと、上位表示されない。

「何をもって高品質と捉えるか?」については議論があるが、まず初心者が押さえるべきポイントは次の2つである。

その検索キーワードで検索しているユーザーのニーズ( = ○○したい)に応える

十分なボリューム(文章の量)を確保する

先ほど「Googleは検索ユーザーを満足させたい」という話をした。

「検索時にユーザーが求めていることを、ドンピシャリで叶えてあげるページ」を作ると、ユーザーを満足させられるので、Googleから選ばれ、検索上位に表示される。

検索キーワードごとに、その語句で検索するユーザーは何を求めているのか、時間をかけてじっくり考えてみよう。

検索キーワードのニーズを捉えるために必要な基礎知識は「狙ったワードで検索上位を達成するためのSEOキーワードの基礎知識」にて、解説しているので参考にしてほしい。

十分にニーズに応える記事を作るうえで、最初のうちは「ボリューム」をひとつの目安にするとよい。

「文章量が長いから上位表示されやすくなる」というアルゴリズムは存在しないが、短すぎるコンテンツでは、結果としてユーザーのニーズを満たせていないことが多いからだ。

私たちの肌感覚では、《5,000字以上》の文字数を確保すると、上位表示される確率が高まる。

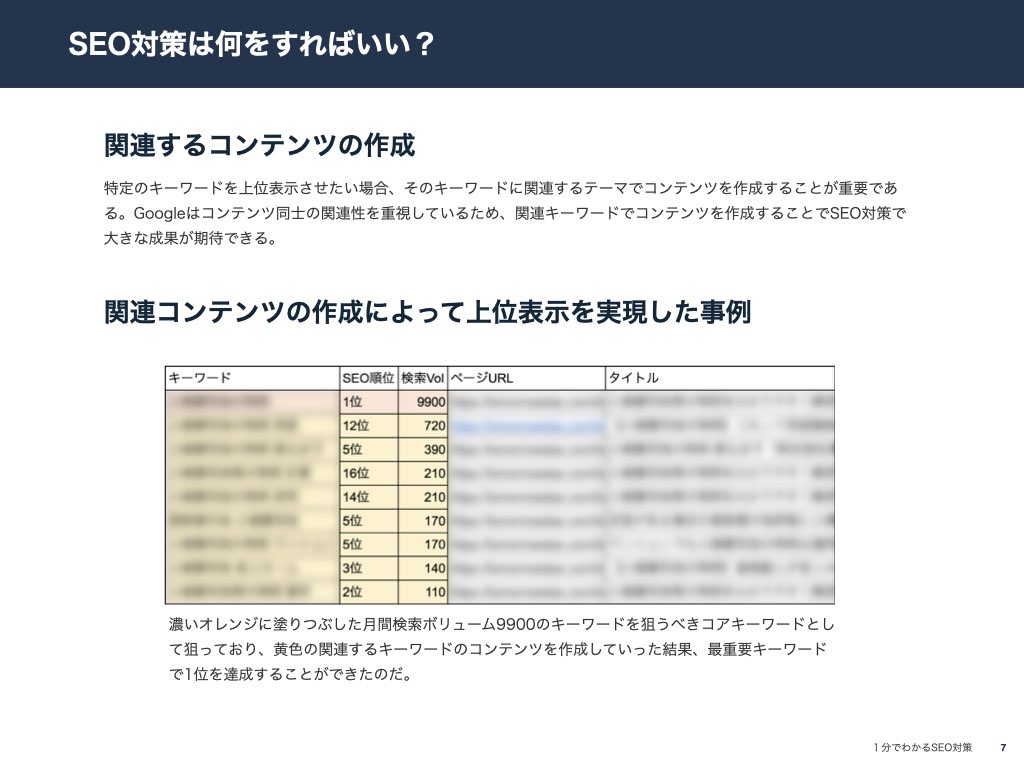

6-3. 検索キーワードを戦略的に選ぶ

3つめは「検索キーワードを戦略的に選ぶ」ことである。

前述の、関連性や品質の面を満たせているはずなのに、上位表示されないケースがある。あるいは、上位表示されたのに、ビジネス成果に結びつかないケースがある。

こういった失敗の原因は、そもそもの「検索キーワードの選定」にあることを知っておこう。

【検索キーワードの選定ミスの例】

|

こういったミスを防ぐための手法として「キーワード選定」がある。

キーワード選定の基本的な流れは、以下のとおりだ。

【キーワード選定の4ステップ】

|

上記の具体的なやり方は「キーワード選定|圧倒的集客を実現するコンテンツプランニングと絶対やるべき3つの事」にて解説しているので、目を通してほしい。

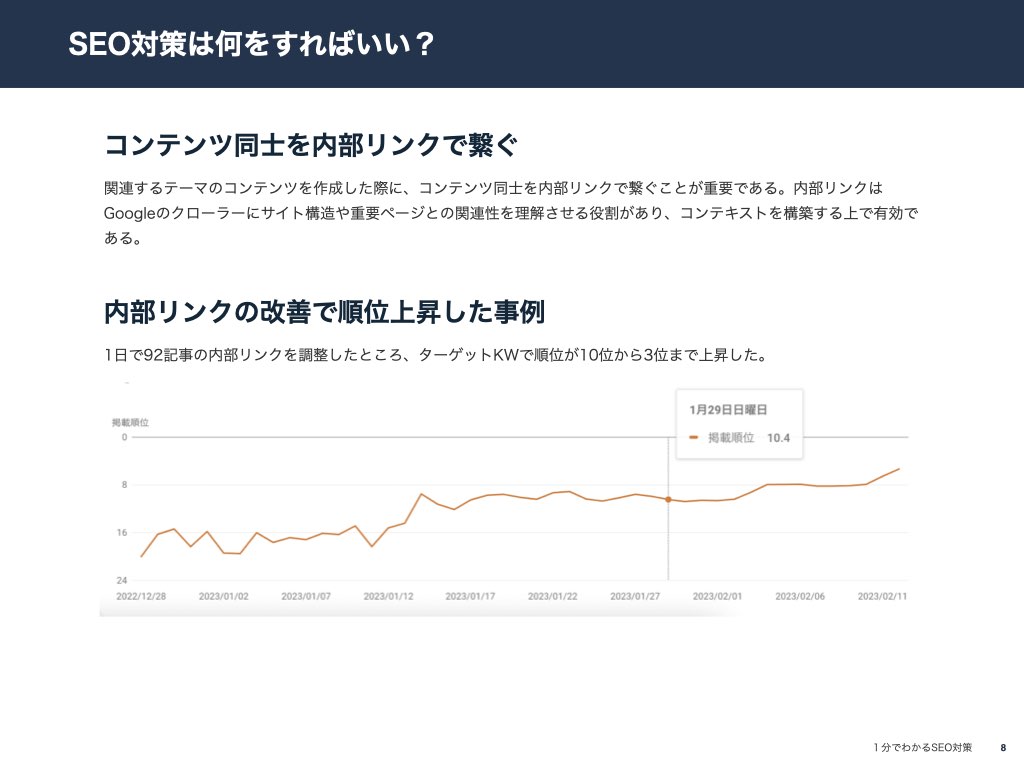

6-4. サイト内のページを内部リンクでつなぐ

4つめは「サイト内のページを内部リンクでつなぐ」ことである。

前述のとおり、クローラーはリンクをたどって巡回しているので、内部リンク(自サイト内のページへのリンク)が充実していると、効率的にクロールしてもらえるようになる。

加えて、「リンクは、関連性や重要度を判断するための情報としても、検索エンジンに利用されている」ことを覚えておこう。

リンクされているページ同士は「関連するトピックを扱っている」と認識されたり、多くのページからリンクされているページは「重要度の高いページ」と認識されたりする。

内部リンクには、いろいろな種類がある。

【内部リンクの種類】

|

まずは、新しく作成する記事の本文から、既存の記事への内部リンクを意識的に増やすことから始めてみよう。

さらに、参考になる記事を以下にリストアップするので、確認しながら取り組んでほしい。

【内部リンク対策の参考記事】

※上記は既存の記事へ“内部リンク”する例でもある。

6-5. ユーザーにとっての不快を排除する

5つめは「ユーザーにとっての不快を排除する」ことである。

Googleは、コンテンツ(中身)以外の “ユーザー体験” も、評価対象としている。

後ほど「8-3. ページエクスペリエンス」でも触れるが、ページにアクセスしたユーザーが、快適に感じるサイトづくりが不可欠だ。

「ユーザーにとって、不快な状態になっていないか?」とチェックすることが、スタート地点である。

【チェックポイントの例】

|

以下の記事を参考にしながら、ユーザーが不快に感じるポイントを、ひとつずつ潰していこう。

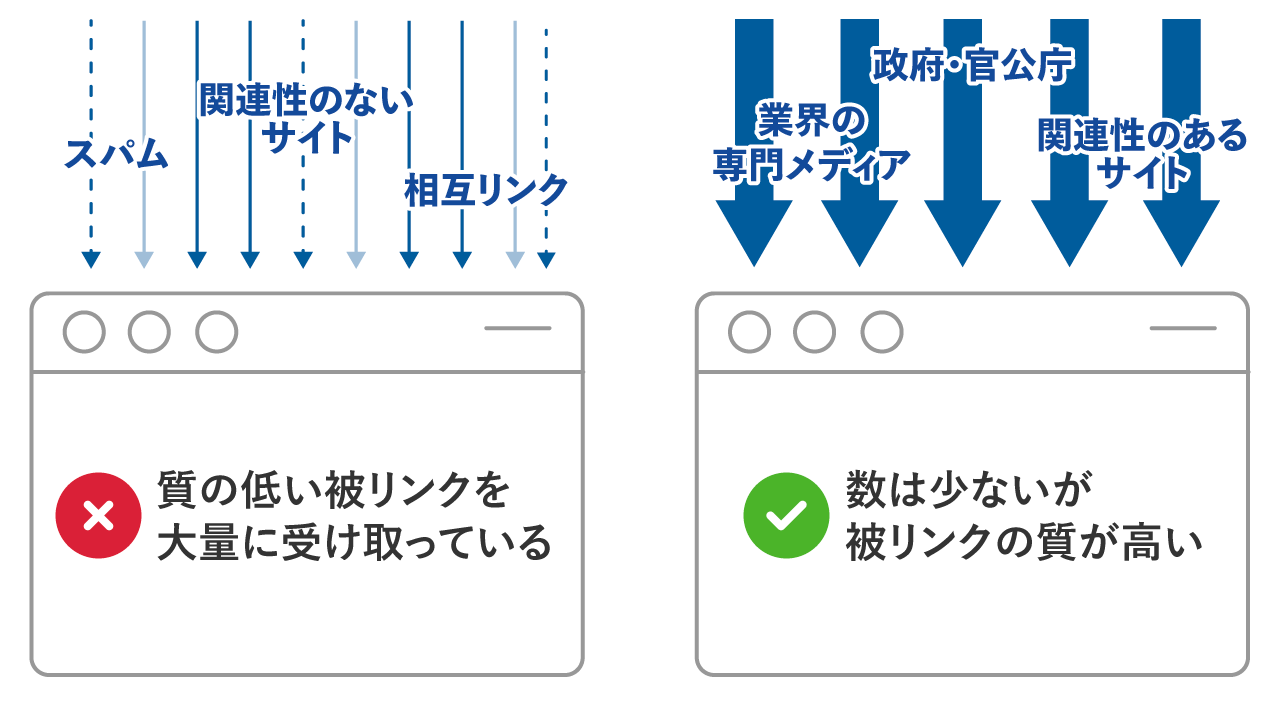

7. SEO対策の実践(3)外部対策でまずやるべき2つのこと

次に「外部対策」を見ていこう。

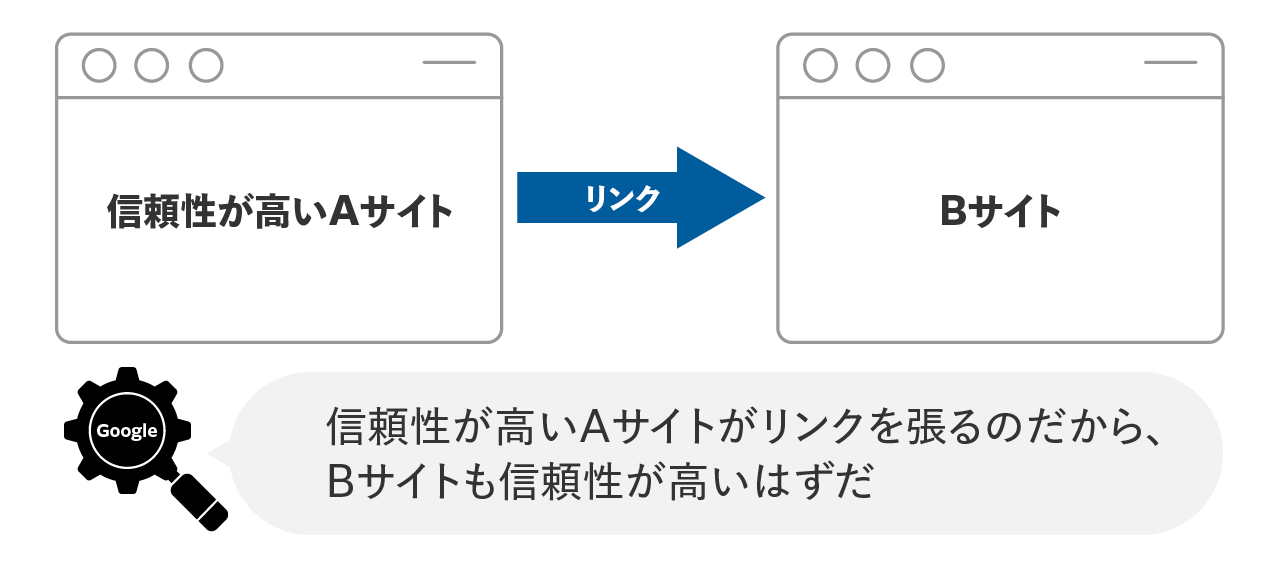

外部対策は、主に「被リンク対策」を指す。被リンクとは、他サイトから自サイトへ張ってもらうリンクのことである。

重要ポイントとして、被リンクは「質」が重要だ。

質の低いリンク(関連性のないサイトやスパムのリンクなど)を大量に獲得しても、検索順位には寄与しない。

信頼性の高いサイトや関連性の高いサイトから、被リンクを獲得できれば、それは検索順位に好影響だ。

以上を念頭に置きつつ、まずやるべき2つのことを見ていこう。

|

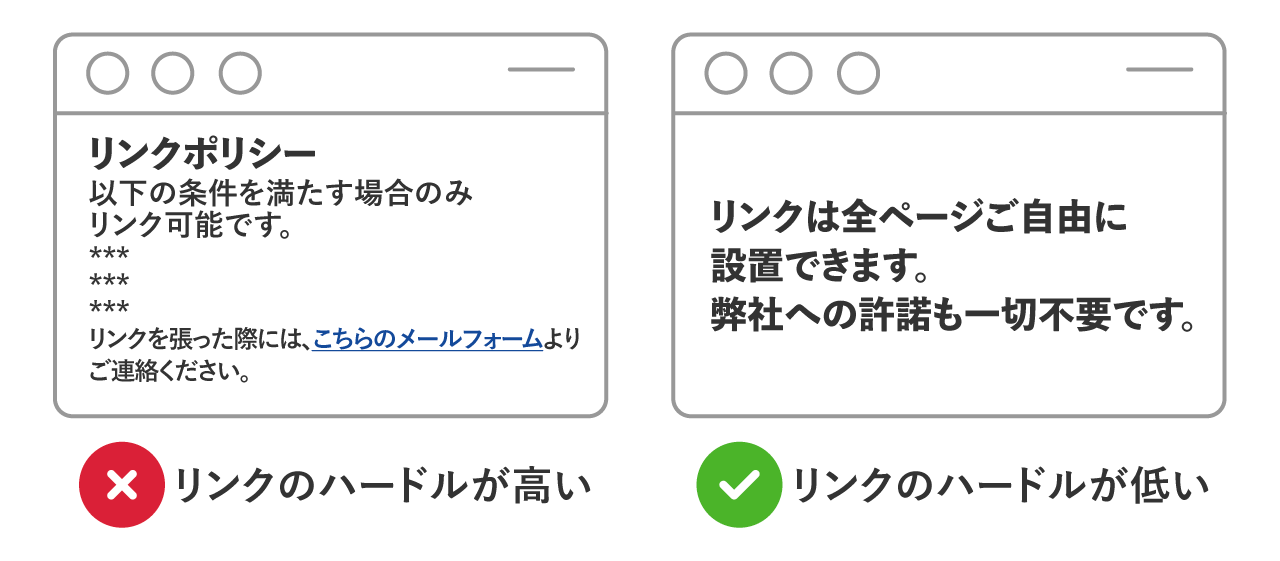

7-1. 被リンクを歓迎する

1つめは「被リンクを歓迎する」ことである。

反対の例として、新聞社などの大手メディアが「リンクポリシー」を設定して、無断リンクを禁止したり、リンクに条件を付けたりするケースがある。

SEOの観点から見ると、他サイトからリンクされるチャンスが減るため、逆効果だ。

“よく読めば、ゆるい条件” だとしても、何かしらの条件が設定されている時点で「面倒そう」という印象を与え、リンクする意欲を削いでしまう。

逆に、「リンクは自由です、許諾は不要です」と明記しておくことで、サイト運営者は安心してリンクを張れる。

以下に、リンク自由としている ASCII.jp のサイトポリシーの文言を引用するので、参考にしてほしい。

リンクについて

本サイトのトップページ、ならびに本サイト内の各コンテンツのトップページへのリンクは、自由に設定できます。弊社の許諾等は必要ありません。ただし、本サイトにあるコンテンツのURLは、予告なく変更または削除することがあります。以前のURLの所在などについてはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

7-2. 信頼性の高いドメインからリンクされるチャンスを探る

2つめは「信頼性の高いドメインからリンクされるチャンスを探る」ことである。

先に注意点として、意図的なリンクの獲得は、Googleガイドライン違反と捉えられるリスクがあるため、やってはいけない行為だ。たとえば、“リンクの購入”はガイドラインで明示的に禁じられている。

あくまで “自然に” という前提ではあるが、信頼性の高いドメインから被リンクを受け取れるチャンスがあれば、ぜひつかもう。

信頼性の高いドメインからリンクされているサイトは、信頼性が高いと評価される傾向があるためだ。

信頼性が高いとされる代表格のドメインは「go.jp」である。go.jp は政府機関が保有するサイトのドメインである。

以下は政府機関が持つドメイン(go.jp以外も含む)および各ドメインの代表的なサイト一覧だ。

» 政府機関が公開するドメイン一覧(ホワイトリスト) (平成31年4月1日時点)

» 政府機関が公開するドメイン一覧(業務分類別)(平成31年4月1日時点)

ほかにも、以下のようなサイトは、検索エンジンから信頼性が高いと評価されている。

|

たとえば、信頼性が高いサイトから取材を受けるチャンスがあれば、取材を受けると同時に、自サイトへのリンクをしっかり張ってもらう。

あるいは、記事を寄稿して、筆者のプロフィール欄などからリンクする方法もある。

詳しくは「被リンクとは?SEO初心者向けの基本と調べ方・増やす獲得方法の極意」を参照のうえ、良質な被リンクの獲得に取り組んでほしい。

8. SEO対策の実践(4)Googleの最新の考え方をキャッチアップする

続いて、2024年現在で、Googleが重視している考え方を、押さえておこう。

「3-3. Googleの方針変更の影響を受ける」でも述べたとおり、Googleは年に数回のコアアップデートを行っていて、検索エンジンのアルゴリズムやシステムに、大きな変更を行っている。

このGoogleの現在のトレンドに乗っていくことで、効率的に検索エンジンの上位表示が可能になる。

現在のGoogleが重視する考え方として、次の3つが挙げられる。

|

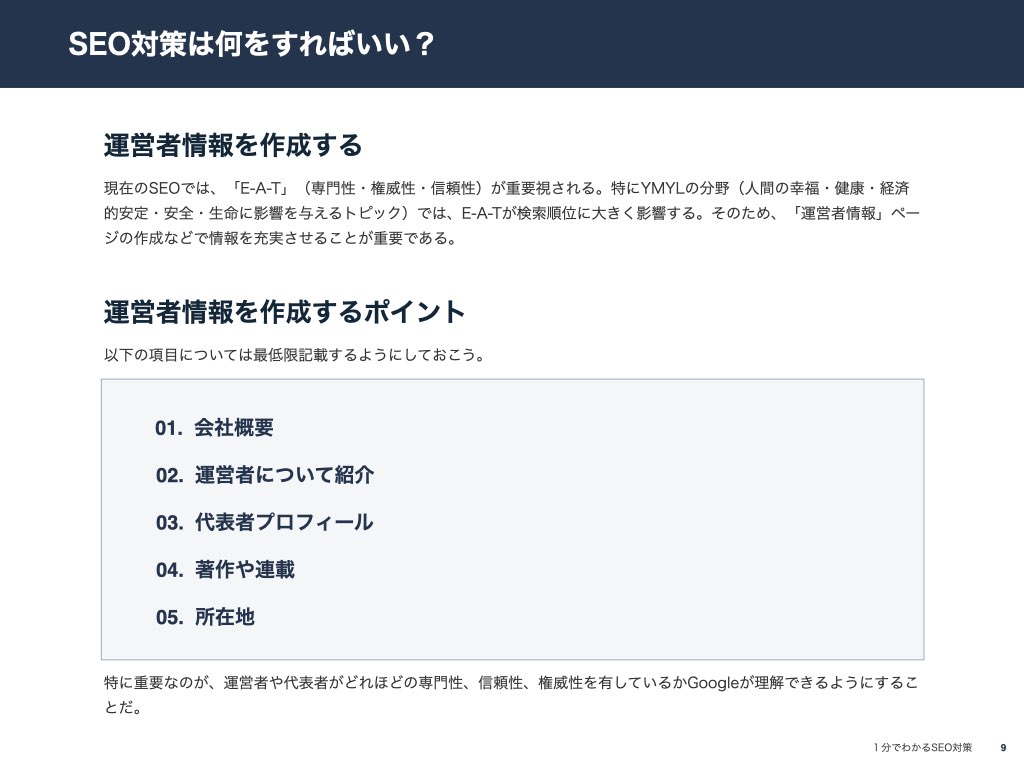

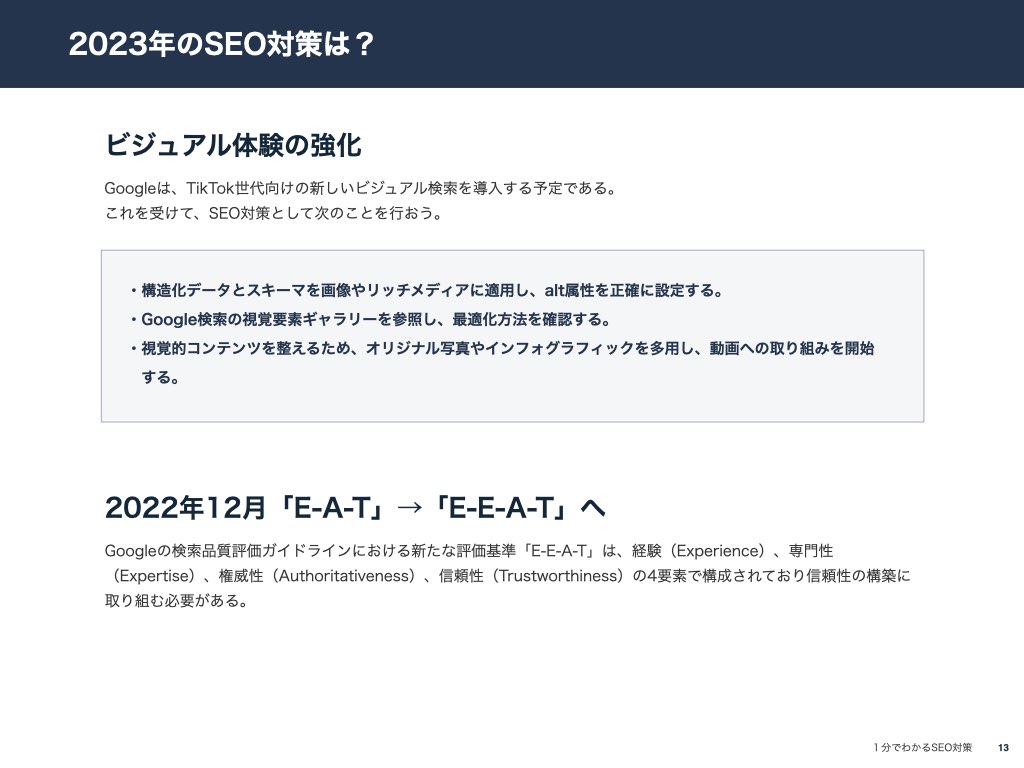

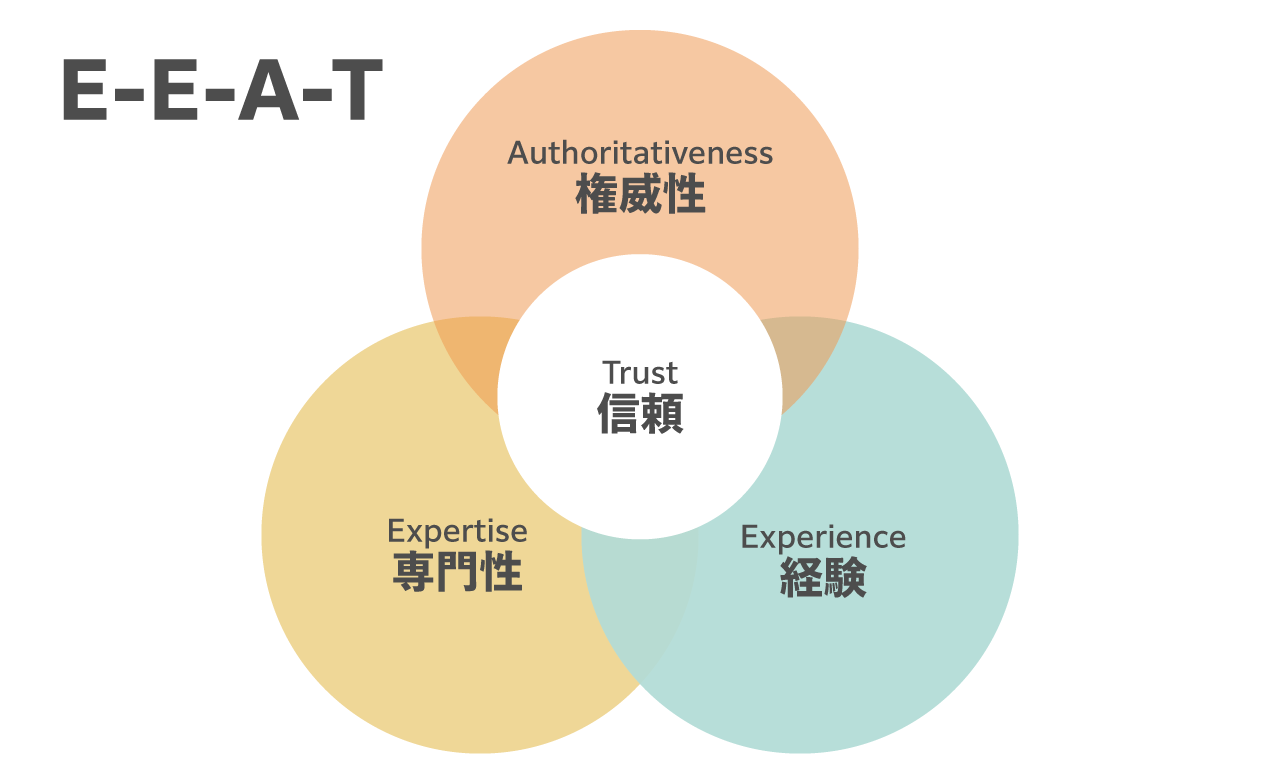

8-1. E-E-A-T

「E-E-A-T」とは、Experience(経験)・Expertise(専門性)・Authoritativeness(権威性)・Trust(信頼)の頭文字を取った、Googleの造語である。

出典:searchqualityevaluatorguidelines.pdf より作成

E-E-A-Tは、Googleが各ページの品質を評価する際に重要視する、評価項目と捉えておこう。

各ページが扱うトピックに対して、E-E-A-Tの高いページほど、良質なコンテンツと判定され、検索結果の上位に表示されやすくなる。

【E-E-A-T】

|

E-E-A-T を満たすコンテンツを、自サイトに増やしていくことで、個々のページやドメイン全体の評価が高まっていくだろう。

E-E-A-Tに関連する記事として、以下も参考にしてほしい。

※ 補足として、E-E-A-Tの概念が登場したのは2022年12月のことで、E-A-Tはその前身となる概念である。E-E-A-Tとしてより洗練されたが、本質はE-A-Tから変わっていない。

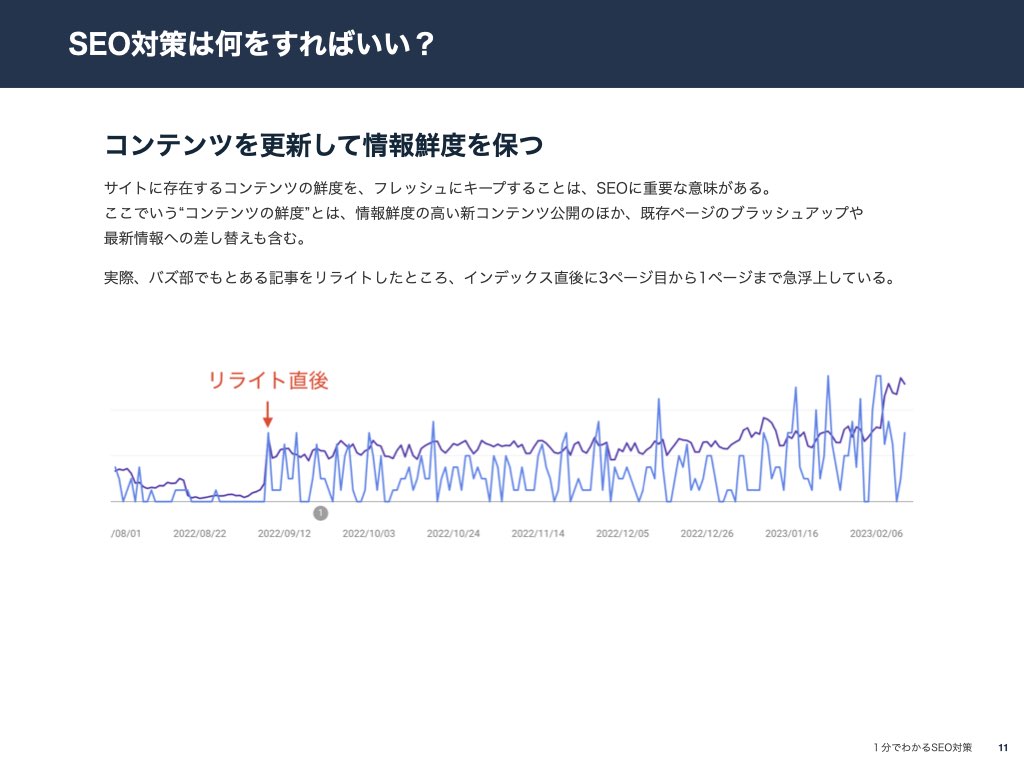

8-2. ヘルプフルコンテンツ

ヘルプフルコンテンツは、2022年8月のコアアップデートで適用された、Googleの新しいアルゴリズムである。

Googleの“ヘルプフルコンテンツ システム”は、

〈ユーザーに満足感を与えているコンテンツを高く評価して、ユーザーの期待に応えていないコンテンツとの差別化を図ること〉

を目的としている。

ヘルプフル(Helpful)とは、「有用な、役に立つ」という意味である。

「ユーザーにとって役立つコンテンツ」を作ることが、2024年のSEOの最適解となっている。

具体的には、Googleが公開しているヘルプフルコンテンツのヒントをご紹介しよう。

【ヘルプフルコンテンツを作るための問い】

|

あわせて、以下の記事も参考にしてほしい。

8-3. ページエクスペリエンス

最後に3つめとして挙げられるのが「ページエクスペリエンス」だ。

Googleの現在のコアランキングシステムは、優れたページエクスペリエンスを提供するコンテンツを、より高く評価するように設計されている。

【ページエクスペリエンスを自己評価する問い】

|

とくに注目したいのが「Core Web Vitals(コアウェブバイタル)」である。

【コアウェブバイタルの3つの要素】

| LCP(Largest Contentful Paint) | Webページの主要な部分の読み込みにかかる時間 |

| FID(First Input Delay) | ユーザーがWebページの中で最初のアクションを起こしてから応答するまでの待ち時間 |

| CLS(Cumulative Layout Shift) | Webページの読み込み中と読み込み終了後でのレイアウトのずれやがたつき |

出典:コアウェブバイタルとは?3つの重要な指標とSEOとの関連性を解説

詳しくは「コアウェブバイタルとは?3つの重要な指標とSEOとの関連性を解説」を参照のうえ、対策に取り組んでほしい。

9. まとめ

本記事では「SEO対策」をテーマに解説した。

▼ SEO対策のメリット・期待できる効果

比較的低コストで実施できる

効果が持続しやすい

興味関心軸でターゲティングできる

ユーザーからの信用を得やすい

データを元にした効果測定がしやすい

▼ SEO対策のデメリット・弱点

成功確率を上げる手法はあるが100%確実な手法はない

効果が出るまでに時間を要するケースが多い

Googleの方針変更の影響を受ける

誤ったやり方ではペナルティを受けるリスクがある

▼ SEO対策の実践(1)検索エンジンの仕組みを理解する

ステップ1:クロール

ステップ2:インデックス登録

ステップ3:検索結果の表示

▼ SEO対策の実践(2)内部対策でまずやるべき5つのこと

タイトルと見出しに検索キーワードを入れる

ニーズに応えた十分なボリュームのあるコンテンツを作る

検索キーワードを戦略的に選ぶ

サイト内のページを内部リンクでつなぐ

ユーザーにとっての不快を排除する

▼ SEO対策の実践(3)外部対策でまずやるべき2つのこと

被リンクを歓迎する

信頼性の高いドメインからリンクされるチャンスを探る

▼ SEO対策の実践(4)Googleの最新の考え方をキャッチアップする

E-E-A-T

ヘルプフルコンテンツ

ページエクスペリエンス

本記事で概要をつかんでいただけたら、続けて「SEO初心者向けマニュアル」を読み進めるのがおすすめだ。効率的に知識を身につけ、実践のスタートを切りやすくなる。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。