- オンライン

ホワイトハットSEOとは?ブラックハットSEOとの違い・施策を解説

ホワイトハットSEOとは、検索エンジンのルールに従い推奨される方法で上位表示を狙うSEO対策のことをいう。

検索エンジンを騙すような手法で検索上位を狙う「ブラックハットSEO」と対極にあり、Googleが公表しているガイドラインに沿ってSEO対策を実施するため、Googleの検索エンジンとユーザーの双方にとって有益なコンテンツを作成できるメリットがある。

また、ペナルティを受けるリスクがないところもポイントである。今はホワイトハットSEOが主流だと言われているからこそ、ホワイトハットSEOの施策内容をしっかりと把握する必要がある。

| ホワイトハットSEO(White Hat SEO) |

| 検索エンジンのルールに従って 推奨される方法で上位表示を狙うSEO対策のこと |

検索エンジンを騙すような手法で検索順位を上げるブラックハットSEOは、一時的に順位が上がっても、いずれGoogleのアップデートが入って順位が没落する。それを今までも繰り返した歴史がある。

ブラックハットSEOは短期的に効果はあっても、長期的にはプラスどころかマイナスとなってしまう危険性が高い。だからこそ、ホワイトハットSEOの考え方を知っておくことが非常に重要なのである。

そこでこの記事では、ホワイトハットSEOとブラックハットSEOの違い、具体的なホワイトハットSEOのやり方などを詳しく解説していく。

この記事を最後まで読めばホワイトハットSEOに関する知識が深まり、ホワイトハットSEOを実践できるようになるはずだ。時代の流れに沿った効果的なSEO対策を行うためにも、ぜひ参考にしてみて欲しい。

目次

1.ホワイトハットSEOとは

冒頭で述べたようにホワイトハットSEO(White Hat SEO)とは、簡単に言うと、検索エンジンのルールに従い、推奨される方法で上位表示を狙うSEO対策のことである。

一般的には、検索エンジンシェアが大きいGoogleの推奨する方法でSEO対策を行うことがホワイトハットSEOとなる。

ホワイトハットSEOの本質は、ユーザーが満足するコンテンツの作成となる。Googleは常々ユーザーファーストを提唱しており、Googleのガイドラインを遵守することで、自然とユーザーの満足度が高いコンテンツとなる。

Googleの自動ランキングシステムは、検索エンジンでのランキングを上げることではなく、ユーザーにメリットをもたらすことを主な目的として作成された、有用で信頼できる情報を検索結果の上位に掲載できるように設計されています。 |

つまり、ホワイトハットSEOを実践するとユーザーファーストのコンテンツが制作できるようになり、その結果Googleに高評価してもらいやすくなる。好循環を生み出し、効率よく上位表示を目指せるようになる施策がホワイトハットSEOだと言える。

2.ホワイトハットSEOの対極にある「ブラックハットSEO」の問題点とは

ブラックハットSEOとは、ホワイトハットSEOの対極にあるもので、検索エンジンを騙すような手法で、検索結果の上位表示を狙う方法のことをいう。

ホワイトハットSEOを行うためには、「ブラックハットSEOに当たるような手法を取らず、真っ当にSEOを行うこと」を徹底する必要がある。

そのため、ホワイトハットSEOを理解するためには、「ブラックハットSEO」とはどういうものなのかを理解しておく必要がある。

| ホワイトハットSEO | 検索エンジンのルールに従い、推奨される方法で上位表示を狙う |

| ブラックハットSEO | 検索エンジンを騙すような手法で、検索結果の上位表示を狙う方法 |

ここでは、ホワイトハットSEOを理解するために「ブラックハットSEOとはどういうものが該当するか」「何が問題なのか」を詳しく解説していく。

2-1.ブラックハットSEOとは

ブラックハットSEOとは、検索エンジンを騙したり、「コンテンツの価値が高い」と錯覚させるような手法を使ったりして、検索上位を狙うSEOのことである。

例えば、代表的なものに「ペイドリンク」がある。かつては、SEOにおいて「多くの被リンクを得ているコンテンツは価値がある」とされたため、多くのサイトがお金で被リンクを購入してサイトの価値を上げようとした。

そして、昔はそのような方法でも、検索順位を上げることができたのである。

本当に価値のあるコンテンツは自然と被リンクが集まるものだが、「お金で買った被リンク」には何の価値もない。お金で被リンクを集める行為は、検索エンジンを騙すものである。

こうした、検索エンジンを騙すような手法や、質を伴っていないのに「価値あるコンテンツ」と錯覚させるような手法を、ブラックハットSEOという。

2-2.ブラックハットSEOの具体例

ブラックハットSEOに該当すると思われる代表的な施策には、下記のようなものが挙げられる。

| 施策 | 具体的な方法 |

| ペイドリンク | 販売されているリンクを購入して被リンクを増やす方法 |

| リンクプログラム | ページランクを転送するためのリンクの売買や自作自演の被リンク |

| ワードサラダ | 被リンクを獲得するために支離滅裂な文章のコンテンツを作成する |

| キーワードスタッフィング | キーワードを羅列し検索エンジンからの評価を高めようとする方法 |

| 隠しリンク | アンカーテキストを制御してユーザーからは見えないようにリンクを設置する方法 |

| クローキング | 同じURLを使用し検索エンジンと画面でそれぞれ異なるコンテンツを表示させる方法 |

| 不正なリダイレクト | 不正なリダイレクト設定を行いコンテンツのアクセス数を増やす方法 |

ブラックハットSEOのどの手法にも共通する点としては、コンテンツの質やユーザーファーストを念頭に置かず、上位表示させるためのテクニックを追い求めるものとなっている。

なお、ブラックハットSEOには、かつてのSEOで主流だった被リンクを増やすための施策が多く含まれている点に注意が必要である。例えば、被リンク効果が重要視されていた2000年代は、リンクを購入して被リンクを増やす「ペイドリンク」や、「隠しリンク」を用意して自分のサイトに無数のリンクを張るなどの施策が流行していた。

しばらくはそれで検索順位が上がっていたが、その後のGoogleのアルゴリズムのアップデートにより、そうした手法を使っていたページが淘汰されていった歴史がある。

過去には通用していた方法も、現在ではペナルティを課せられて逆に順位が下がってしまう危険性がある点に注意しよう。

2-3.ブラックハットSEOの問題点①:ペナルティを受けて順位が下がる可能性が高い

既にGoogleガイドライン違反となっているブラックハットSEOは、ペナルティを受けて順位が下がる可能性が高い。ガイドライン違反行為が見つかると、検索順位を下げられるだけでなく、最悪の場合、検索エンジンからコンテンツが削除されることもある。

一度ブラックハットSEOを実施しペナルティを受けると、再び検索順位を向上させる難易度がかなり高くなってしまう点に注意が必要である。弊社に問い合わせいただく企業の中にも約10%の企業が、ブラックハットSEOを実施してペナルティを受けてしまい、後悔している企業が存在する。

一方、ホワイトハットSEOはGoogleのガイドラインに沿ってSEO対策を行うため、適切に実施していればガイドライン違反にはならない。リスクのない方法で正しいSEO対策が実施できるのは、ホワイトハットSEOとなる。

2-4.ブラックハットSEOの問題点②:グレイな手法もそのうちペナルティになる可能性が高い

現状では明確にGoogleガイドライン違反とされていないブラックハット的な手法であっても、Googleを欺くような施策は、いずれコアアップデートで対策される対象となり、順位が下がってしまう可能性が高い。

Googleは常々、「質の高いコンテンツを作りましょう」と言っており、そのようなサイトやコンテンツがきちんと評価され上位に表示されるよう、日々検索エンジンを改良している。

そのため、本質を伴っていないのにもかかわらず上位表示されているサイトやコンテンツがあれば、いずれ見つかって順位が下がってしまうのである。

実際、「こうすれば順位が上がりやすい」というテクニック的なトレンドがあれば、必ずGoogleはそれに気付き、必要に応じてコアアップデートを行って順位の調整を行ってきた。

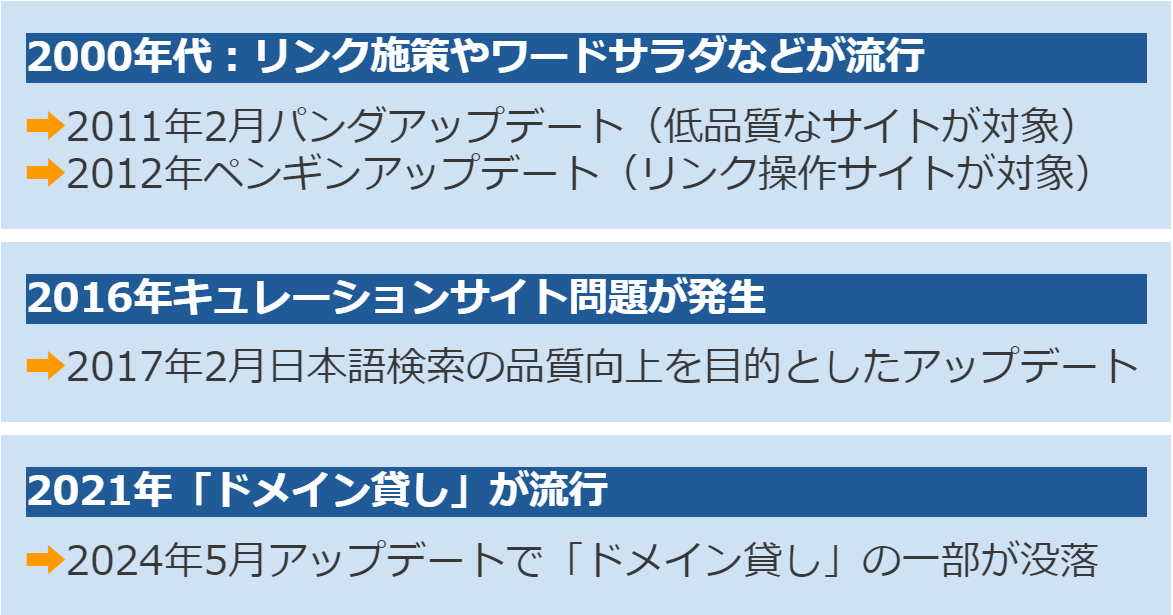

【ブラックハットSEOとGoogleのコアアップデートの歴史】

2000年代 | 被リンクやワードサラダなど、テクニックで上位表示を狙う「ブラックハットSEO」手法が大流行し、業者も乱立 |

2011年2月 | パンダアップデート |

2012年 | ペンギンアップデート |

2016年 | キュレーションサイト問題 |

2017年2月 | 日本語検索の品質向上を目的としたアップデート |

2021年 | 「ドメイン貸し」が流行 |

2024年5月 | コアアップデート |

記憶に新しいところでは、2024年5月頃に実施されたコアアップデートで、不当に順位を上げていた「ドメイン貸し」が手動ペナルティを受けて順位が下がるなどの影響があった。

「ドメイン貸し」とは、大企業のドメインなどの「Googleからの評価が高いドメイン」のドメインパワーを利用して、そのサブドメインやサブディレクトリを第三者が借りて上位表示させる手法である。主にアフィリエイトサイトなどが企業のドメインの力を借りていて、実際に上位表示されやすいという状況が続いていた。

しかし、このブラックハット的な手法に対してもやはりGoogleは対策してきたのである。

このように、「コンテンツの質」以外のテクニカルな手法で一時的に順位を上げても、いずれは対策されてサイト自体の価値が地に落ちてしまう可能性が高い。

短期的に検索上位を目指すことはできても、長期的に安定して評価されるサイト作りにはブラックハットSEOは向いていないといえるだろう。

3.長期的に安定してサイトの価値を保ちたいならホワイトハットSEOを実践するべき

長期的に安定してサイトの価値を保ちたいならば、ブラックハットSEOと見なされるような不当に順位を上げる手法は辞めて、ホワイトハットSEOを実践するべきである。

ブラックハットSEOは、一時的に検索順位を上げる効果はあるかもしれないが、長期的に見ると、いずれGoogleのコアアップデートの対象となり、順位を下げる可能性が高い。

ただ順位が下がるだけならばまだしも、ペナルティを受けて、サイト自体が検索結果から排除されてしまう危険性すらある。そうなってしまうと、リカバリーも大変だし、今までの苦労が水の泡となってしまう。

長期的に安定して良いサイトを育てていくには、検索エンジンを騙すような手法で無理やり上位表示をさせるブラックハットSEOはリスクでしかなく、非常に非効率な施策である。

時間も労力もかかるが、コンテンツの質を高めて、適正に上位表示を狙う「ホワイトハットSEO」を実践していくことが大切である。

4.ホワイトハットSEOの具体的な施策内容

ホワイトハットSEOの重要性が分かったところで、ここからは「実際に何をすればいいのか?」について解説していこう。

ホワイトハットSEOを実践するためには、第一にGoogleが推奨するルールに従うことが欠かせない。

Googleは、コンテンツが適切なユーザーに表示されるための情報を「Google検索セントラル」の中でしっかりとマニュアル化しているので参考にしよう。

【特に読むべき項目】

SEOを始めるための基礎知識が書いてあるので、SEO初心者は読んでおこう | |

スパム(ブラックハットな内容)になる手法を解説しているので、このような手法は避けるようにしよう |

できれば全て読み込んでほしいが、ここでは、Googleが検索結果の順位を決める場合に最も影響すると言っている項目に絞って、解説していこう。

4-1. ユーザー第一のコンテンツを作成すること

Googleでの検索順位を上げるために最も重要なのが、有用で信頼性の高い「ユーザー第一のコンテンツの作成」することである。理由は明確で、Googleは「有用で信頼できる情報」を検索結果の上位に掲載するようにしているからだ。

自サイトのコンテンツの内容が以下のような内容になっているか確認しましょう。

・特定のトピックに対して実質的な内容を伴う詳細または包括的な説明が記載されているか |

単に検索順位を上げるために作成されたコンテンツや、他サイトの焼き直しのようなコンテンツ、AIツールなどによって「どのように作成されたか分からないコンテンツ」は、いくら作成してもSEO効果を得られない可能性が高いといえる。

また、最近ではE-E-A-TやサイテーションもSEOにおいて重要な要素となっているので合わせて確認してみよう。

4-2. キーワードをタイトル・見出しなど目立つ場所に配置する

ユーザーがコンテンツを検索するときに使われる可能性のある単語を選んで、その単語をページのタイトルやメインの見出し、代替テキスト、リンクテキストなどに配置することも重要である。

例えば、「ホワイトハットSEO」というキーワードでSEO記事を作成するならば、タイトルやメインの見出しに、しっかりと「ホワイトハットSEO」というキーワードを入れることが大切となる。

タイトルタグや見出しのSEO効果については、バズ部の以下記事も参考にしてほしい。

・タイトルタグのSEO効果と読まれるタイトルの書き方

・hタグ(見出しタグ)の使い方と絶対に知っておくべき注意点

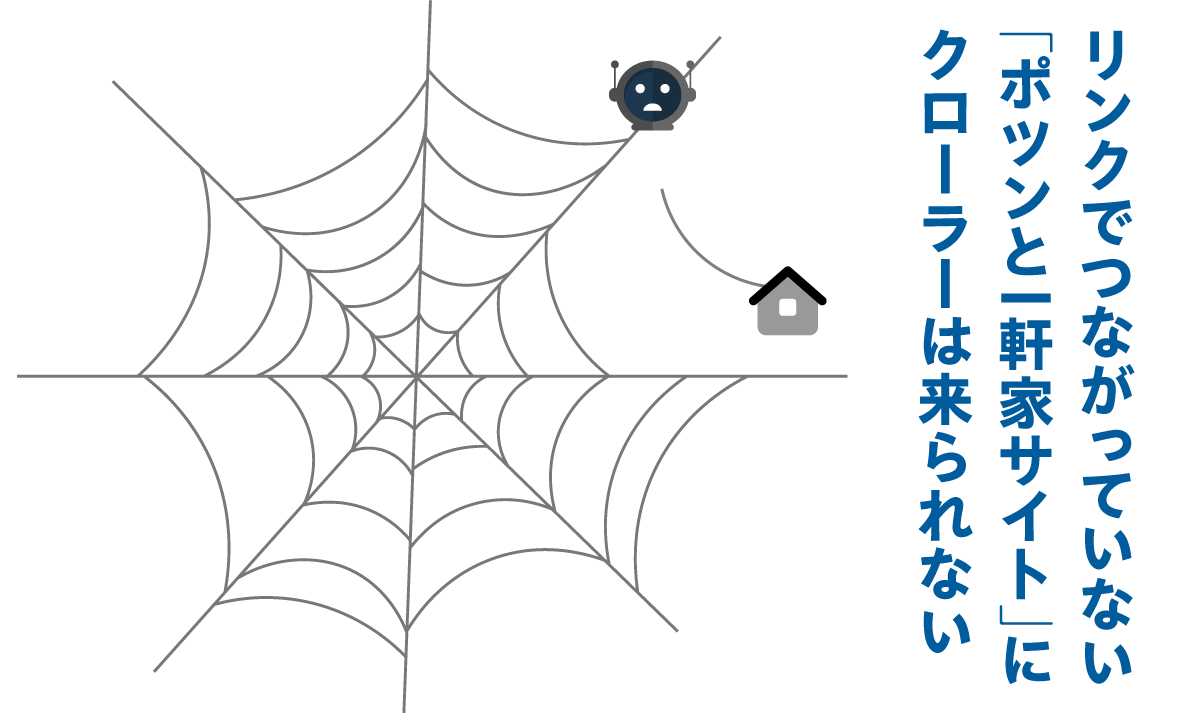

4-3. サイト内に適切に内部リンクを張る

サイト内に適切に内部リンクを張ることもGoogleが推奨しており、ホワイトハットSEOの重要な手法のひとつである。

サイト内に適切にリンクを張り巡らせることで、Googleがサイト内をクロールでき、ページ上のリンクを使ってサイト内の他のページを検出できるようになるからだ。

バズ部の「クローリングとは?効果的なSEOのため仕組みを理解し最適化しよう」の記事も参考に、自社サイトが適切にクロールされているかチェックすることをおすすめする。

4-4. リッチコンテンツを積極的に活用する

コンテンツを作成する場合には、リッチコンテンツ(画像、動画、構造化データ、JavaScriptなど)を積極的に活用することも重要である。

また、こうしたリッチコンテンツを記事内に埋め込む場合には、それぞれのコンテンツごとに適したベストプラクティスを実践して、Googleに適切にインデックスしてもらえるための工夫も必要となる。

例えば、動画を活用する場合には、「Google検索セントラルの動画>SEOベスト プラクティス」ページを参考に、robots.txtの設定やHTMLタグの使用を最適化しよう。

4-5. Google検索結果での表示を最適化する

Google検索結果での「表示のされ方」を最適化することも、Googleが推奨しているホワイトハットSEOのひとつである。

例えば、あるキーワードを検索した場合には、ファビコン(サイトのアイコン画像)、サイト名、パンくずリスト、関連する画像、リッチリザルト、目次などが表示されることがある。

しかし、サイトの設定が最適化されていないと、ファビコンが表示されなかったり、サイト名が日本語ではなく英語で表示されたりして、他サイトよりも目立たない表示になってしまっている場合がある。

こうした設定を最適化するだけでも、検索結果からのクリック率が改善する可能性がある。自サイトのコンテンツが検索結果でどう表示されるかはしっかり確認しておこう。

バズ部の関連記事

・パンくずリストって何?サイトにおける重要性と設置方法を解説

・構造化データとは?実装するとできることや3つの実装方法を解説

5.ホワイトハットSEOを実施するときの3つのポイント

ホワイトハットSEOは、下記の3つの柱がポイントとなる。

ホワイトハットSEOの3つのポイント |

❶ コンテンツSEOを意識する ❷ クロールの最適化をする ❸ インディックスの最適化 |

ホワイトハットSEOを始める前に知っておきたいポイントなので、ぜひ参考にしてみて欲しい。

5-1.コンテンツSEOを意識する

コンテンツSEOとは、ユーザーを120%満足させる良質なコンテンツを積み上げることで上位表示を狙う方法だ。Googleが提唱しているユーザーファーストとコンテンツの質の双方を意識した方法となる。

Googleは、基本的な考え方や方針をまとめた10の真実の第1項目目にユーザーファーストを明記している。

1. ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。 Google は、当初からユーザーの利便性を第一に考えてきました。新しいウェブブラウザを開発するときも、ホームページの外観に手を加えるときも、Google 内部の目標や収益ではなく、ユーザーを最も重視してきました。Google のホームページはインターフェースが明快で、ページが瞬時に読み込まれます。金銭と引き換えに検索結果の順位を操作することは一切ありません。広告は、広告であることを明記したうえで、関連性の高い情報を邪魔にならない形で提示します。新しいツールやアプリケーションを開発するときも、もっと違う作りならよかったのに、という思いをユーザーに抱かせない、完成度の高いデザインを目指しています。 |

検索エンジン最適化(SEO)スターターガイドにも「興味深く有益なコンテンツの作成」という項目が用意されているようにユーザーにとって価値のあるコンテンツでなければ、そもそも上位表示は狙えないのだ。

一例としては

・ユーザーが検索をした際に欲しい情報や知りたい情報を提供する

・オリジナル性の高い情報や他の記事にはない情報を記載する

・できる限り専門性の高い記事、新しい情報を取り入れた記事にする

・コピーコンテンツを使用しない

などを意識し、ユーザーの目線に立ち価値のあるコンテンツ作成に注力してみて欲しい。

良質なコンテンツを作成する方法については、バズ部の他記事でもたくさん言及しているので、ぜひ参考にしてほしい。

・公開後2年経っても反応があるのが良質なコンテンツである

・コンテンツとは見た人の「人生の質」を上げるもの

・SEOコンテンツの作り方

5-2.クロールの最適化をする

サイトを上位表示させるには、Googleのクローラーがサイト内を巡回し適切に評価できる基盤を整える必要がある。

クローラーに適切な認知を受ける重要性は、ホワイトハットSEOに取り組むときには欠かせないポイントとなる。

クロールを最適化する主な施策としては、下記が挙げられる。

・URLの正規化を行いクロール時間を短縮する |

例えば、使用していないURLが複数存在する場合はURLの正規化を行いURLを絞ることでクロール時間を短縮できる。サイト内のコンテンツ量が多い場合は、サイトマップを作成してクロールしやすい導線を作るのも一つの方法だろう。

5-3.インデックスの最適化

具体的なホワイトハットSEOの施策に入る前に、インデックスの最適化も行っておきたいところだ。

どのようなサイトでも、クローラーにクロールされるとインデックス登録される。インデックス登録されたサイトは検索ランキングの評価対象となるため、インデックスが不要なページはあらかじめインデックスされないように対策を行わなければならない。

インデックスを最適化する主な方法としては、下記が挙げられる。

・head タグ内にnoidexを記述してインデックス登録されないようにする |

質の低いコンテンツやほぼ空白のページなどインデックスが不要なページが多くあり知らず知らずのうちにインデックス登録されてしまうと、サイト全体の評価が低下する恐れがある。あらかじめ対処をしておくことで、ホワイトハットSEOの効果を最大化できるだろう。

6.まとめ

最後まで読んでいただいた方は、ホワイトハットSEOとは何かや、逆にブラックハットSEOの概要、何が問題なのか、そして、なぜホワイトハットSEOが重要であるかを理解できたはずである。

これからもさまざまなブラックハットSEO(その時点ではグレイなものであっても)が流行し、一時的に順位を上げるサイトが出てくるかもしれない。しかし、Googleを欺くような施策は、いずれコアアップデートで対策される対象となり、順位が下がってしまう可能性が高い。

小手先の方法で検索順位を上げるよりも、Googleが公言している「質の高いコンテンツを作りましょう」という考えに則ったホワイトハットSEOの手法でコンテンツを作る方が、長期的にサイトの価値を維持しやすいのは明らかであろう。

検索エンジンとユーザーの双方を満足させられるホワイトハットSEOは、今後のSEO対策の主流となる。ぜひ、サイトやコンテンツのSEO対策として活用できることを願っている。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。