- オンライン

構造化データとは?実装するとできることや3つの実装方法を解説

構造化データとは、検索エンジンが理解しやすいようにページに関する情報を定義するデータ形式を指す。

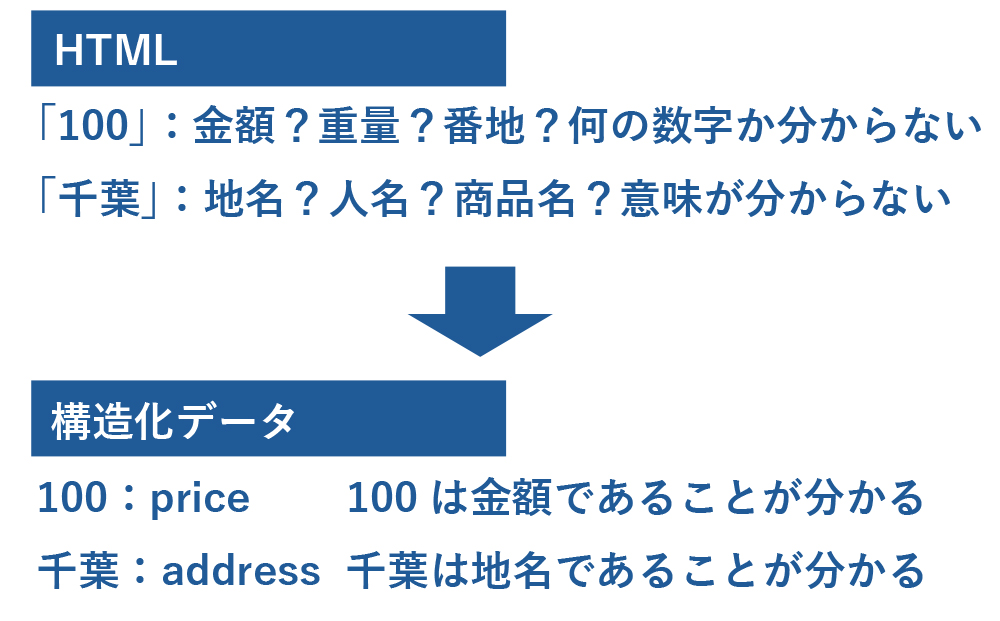

Webページの記述には、HTMLが使用されているのが一般的だ。HTMLは文書構造や段落などを指示できても、言葉の意味は指示できない。そこで、構造化データを使い、Webページの理解をサポートする。

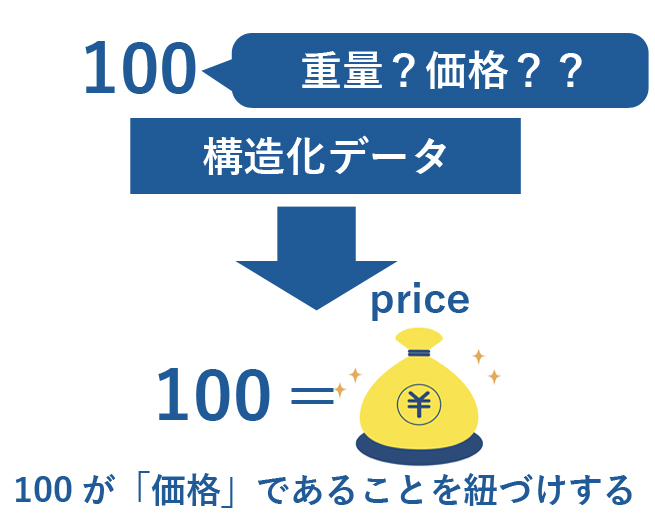

下記の例でいうと、HTMLだけでは「100」が重量なのか価格なのか分からない。構造化データを実装すると価格と100が紐づけでき、検索エンジンは100が価格を示していると理解できる。

構造化データが実装できると検索エンジンに理解されやすくなったりリッチリザルト表示ができたりと、クリック率の向上につながる効果が期待できる。Googleも構造化データの使用を推奨しているため、構造化データを正しく理解し実装できるようになることをが欠かせない。

そこでこの記事では、構造化データの概要や構造化データの実装でできること、具体的な実装の方法などをまとめて解説する。

【この記事を読むと分かること】 ・構造化データとは |

この記事を最後まで読めば、あなたのコンテンツに構造化データを実装できるようになるはずだ。構造化データを有効活用するためにも、ぜひ参考にしてみてほしい。

目次

1.構造化データとは

冒頭でも触れたように構造化データとは、検索エンジンが理解しやすいようにページに関する情報を定義するデータ形式を指す。

構造化データを説明するときに、切っても切れないのがセマンティックウェブの存在だ。セマンティックウェブとは、Web技術の標準化を行う非営利団体のW3Cが提唱しているWeb構想である。

Webページの記述には主にHTMLが使用されているが、見出しや段落などの文書構造や見映えを示すに過ぎない。例えば、「100」と入力した際に金額なのか重量なのか、もしくは住所なのか数字の意味が理解できない。

同じように「千葉」と入力した際に名前なのか地名なのか、もしくは店舗名なのか言葉の意味が理解できないのだ。セマンティックウェブでは、機械処理ができるメタデータなどをHTMLに付与して、語彙の意味や分類、定義を行う。

簡単に言うと、ロボットである検索エンジンが言葉の意味や定義、意図を理解できるようにするWeb構想がセマンティックウェブである。

構造化データはセマンティックウェブの実装例であり、HTMLにマークアップを行い検索エンジンの理解をサポートする。ちなみにGoogleでは、構造化データの使用を推奨している。

構造化データは検索エンジンが分かるように、一つの事柄と意味を紐づけていくのが特徴だ。例えば、

・名前は○○です

・会社は○○です

・住所は○○です

・質問は○○です

など、一つの事柄と意味を紐づけていく。名前が「山田」の場合は、名前と山田を紐づけることで、検索エンジンに山田は名前だを理解させる仕組みとなっている。

構造化データを使うとどのようなことができるのか、次の章で詳しく見ていこう。

2.構造化データができる2つのこと

構造化データを実装すると、下記の2つができるようになる。

この2つこそが構造化データの大きなメリットとなるので、ぜひチェックしてみて欲しい。

2-1.リッチリザルト表示ができる

1つ目は、リッチリザルト表示ができることだ。リッチリザルトとは、通常の検索結果に比べて視覚的に見やすく表示できる拡張機能を指す。

リッチリザルトの最大のメリットは、視認性が高く検索結果画面で目を引くところだ。通常表示のサイトよりもクリックされやすくなり、検索エンジン経由での流入の増加が見込める。

実際にアメリカのマーケティング会社Milestone Researchが450万を超えるリッチリザルト表示されたクエリを調査した結果、1ページ目のクリック率は平均を上回る58%である(リッチリザルト非表示では約41%)ことが分かった。この調査結果からも、リッチリザルト表示がクリック率の向上につながっていることが分かるだろう。

Googleのリッチリザルトには全部で30種類あるが、ここでは代表的な5つを見てみよう。

①FAQ

FAQをリッチリザルト表示すると、下記のように検索結果に複数の質問が表示される。

検索結果でよくある質問を把握できるため、ユーザーの問題解決までの導線を短縮できるところが特徴だ。アメリカのマーケティング会社Milestone Researchが実施した調査では、リッチリザルト表示の中でFAQが最もクリック率が高いことが分かっている。

WebサイトやECサイトなどのFAQをリッチリザルト表示にすると、クリック率やユーザーの利便性の向上が見込めるだろう。

②パンくずリスト

パンくずリストは、ページの階層を可視化したものである。下記の例ではURLを含む「press>2022/04/28」の部分がパンくずリストとなる。

パンくずリストを検索結果に表示させると、どの階層のページにアクセスできるのか一目で分かる。

ユーザーの目的に応じて一つ前の階層のページから開くなど、適切なページにたどり着きやすくなる。

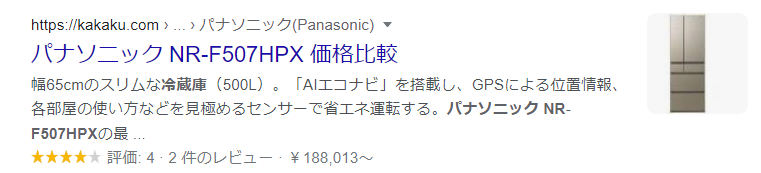

③評価や価格の表示

リッチリザルトでは、検索結果に商品やサービスの評価、価格を表示できる。商品やサービスを検討する際に、評価や価格を気にするユーザーは多いだろう。

下記のように検索結果に評価と価格が表示されると、この時点で商品の詳細を見るべきか判断できる。

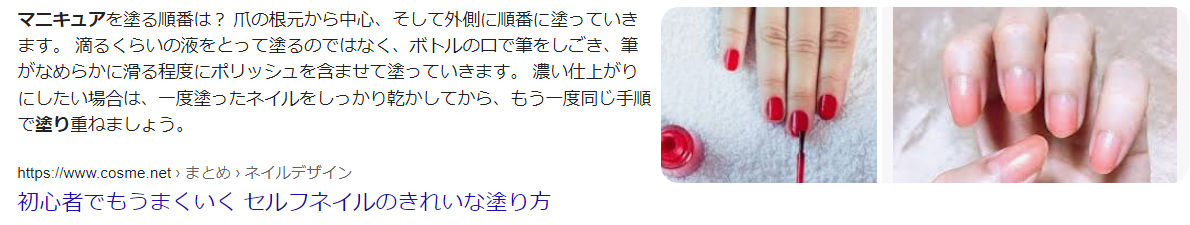

④How to

How toのリッチリザルトでは、使い方や手順、流れを見やすく表示できる。表示形式はテキストのみとテキスト+画像、テキスト+動画の3パターンがあり、下記はテキスト+画像の一例となる。

検索結果で画像や動画と併せて表示されると目を引くため、他の記事との差別化ができるだろう。

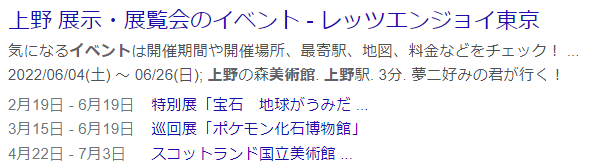

⑤イベント

リッチリザルトでイベントを表示すると、直近のイベントを3列縦に並べて掲載できる。

興味のあるイベントをクリックすると関連ページが表示されるので、ユーザーの利便性が向上する。

リッチリザルト表示ではこの他にも、著者やページの更新日の表示などさまざまな種類がある。コンテンツの内容に応じて、活用することが可能だ。

【必ずしもリッチリザルト表示されるとは限らない】 構造化データの実装=リッチリザルト表示ではないことは、注意しておきたいポイントだ。構造化データを適切に実装していたとしてもさまざまな要因が検索結果表示に影響を及ぼすため、必ずリッチリザルト表示できるとは限らない。 |

2-2.検索エンジンにコンテンツ内容を理解してもらいやすくなる

2つ目は、検索エンジンにコンテンツ内容を理解してもらいやすくなることだ。構造化データを用いて語彙の意味や定義を行うことで、何のコンテンツなのか分かりやすくなる。

例えば、「コップ」という語彙があったときに、構造化データを活用していないと何を指しているのか分からない。構造化データを使い「カフェ」であることを示すと、「コップ」というカフェがあることが理解できる。

その結果、ユーザーが「カフェ コップ」と検索をした際に、検索意図に沿った適切な表示が可能だ。構造化データをしていなかったらカフェとコップが結びつかず、思ったように検索結果に表示されないかもしれない。

また、構造化データはHTMLに埋め込まれるためクローラーが理解しやすく、検索結果への反映の短縮やコンテンツのクロールにかかる時間の短縮も見込める。

3.構造化データの注意点

構造化データの実装でできることが分かったところで、構造化データを実装する際に注意したいポイントを確認しておこう。

3-1.Google未サポートの構造化データを使用しても意味がない

構造化データは、BingやYahoo!などGoogle以外の検索エンジンも採用している。検索エンジンによりさまざまなマークアップ方法を導入しているが、Googleが対応している方法は全体の一部に過ぎない。

Googleがサポートをしていない方法で構造化データを実装しても、リッチリザルト表示を始め検索に役立つことはない。

「7.構造化データをマークアップする2つの方法」で詳しく解説しているが、Googleが対応している方法で構造化データを実装することが重要となる。

3-2.Googleが提示しているガイドラインを守る必要がある

せっかく構造化データを実装しても、Googleが定めているガイドラインを守っていないとリッチリザルト表示ができなくなる。リッチリザルト表示ができない主なケースとしては、下記が挙げられる。

・構造化データの内容が誤解を与えている、または適切ではないと判断した場合 |

Googleの品質に関するガイドラインやGoogleが定めている構造化データの実装方法に違反をしていると、リッチリザルト表示ができなくなる。必ずGoogleの定めるルールに従って、構造化データを実装するようにしよう。

4.構造化データは順位に直接影響を与えない

構造化データは、実装することで検索順位に影響を与えるものではない。実際にGoogleのJohn Mueller氏は英語版のウェブマスター向けオフィスアワーで、構造化データはランキングに影響しないと発言している。

しかし、あくまでも検索順位に直接的な影響を与えることができないだけであり、ユーザーの利便性が向上することでアクセス数を増加させる効果は充分に期待できる。

先ほども触れたが、FAQをリッチリザルト表示するとクリック率が87%も向上することが分かっている。この結果を見ても構造化データを使いユーザーの目に留まるよう検索結果を表示できることで、アクセス数アップにつながっていると言える。

構造化データはGoogleも推奨している方法なので

・リッチリザルト表示でユーザーの利便性を向上させてアクセス数を増加させる

・検索エンジンにコンテンツを適切に理解してもらう

という2つの目的で取り入れるといいだろう。

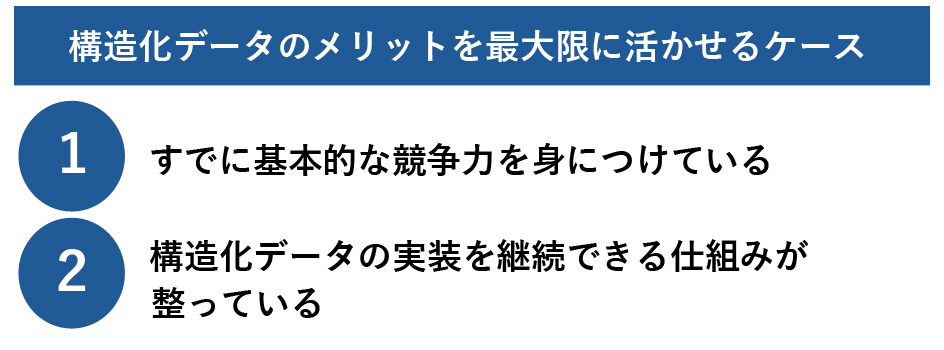

5.構造化データのメリットを最大限に活かせるケース

構造化データのメリットを最大限に活かせるケースとしては、次の2つが考えられる。

どのようなケースなのか、あらかじめ確認しておこう。

5-1.すでに基本的な競争力を身につけている

構造化データの実装は、すでに一定の競争力を身につけているサイトで有効だ。そもそも、構造化データを実装したからといって、必ずリッチリザルト表示されるとは限らない。

Googleが公式サイトで述べているように、検索結果はさまざまな要因を踏まえて調整されている。そのため、構造化データを実装してもサイト自体がユーザーにとって最適だと判断されなければ、リッチリザルト表示されない可能性が高い。

すでに検索結果で上位に表示されているサイトなら、Googleから高評価を得ているため難なくリッチリザルト表示ができるだろう。

具体的にはすでに検索結果で15位以上(キーワードによりボリュームが異なるためあくまでも目安)を獲得できている場合は、構造化データを実装した際に短期間で恩恵を受けやすくなる。

5-2.構造化データの実装を継続できる仕組みが整っている

構造化データの恩恵を受けるには「7.構造化データをマークアップする2つの方法」を使い、構造化データを実装しなければならない。

コンテンツが増える場合には、その都度適切なカテゴリーの構造化データを実装する必要がある。そのため、構造化データの実装を継続できる仕組みが構築できていないと構造化データのメリットを最大限に活かすことは難しい。

チームや委託先で構造化データの実装ができる環境が整っていると、構造化データの実装がスムーズに進められて有効活用できるだろう。

6.構造化データに必要な2つの要素

構造化データには、定められたフォーマットがありルールに沿って記述を行う。具体的には

①schema.orgの「ボキャブラリ」で語彙を定義する

②構造化データを実装するための文法「シンタックス」で記述する

という2つの要素で成り立っている。ここでは、ボキャブラリとシンタックスについて詳しく解説していく。

6-1.ボキャブラリ

ボキャブラリとは、構造化データを定義する規格のことだ。代表的なものが「Schema.org」で、Yahoo!やMicrosoft、Googleなどで共同運営されている。

Schema.orgでは、下記のようにさまざまな語彙が定義されている。

・人名:name |

例えば、レシピに構造化データを実装するとしよう。調理にかかる時間のボキャブラリは「totalTime」である。totalTimeと30分を紐づけて記述すると、調理にかかる時間は30分であることを検索エンジンが理解できるようになる。

構造化データを実装する前にSchema.orgの定義と言葉を紐づけることで、何についての情報なのか明確にできる。

6-2.シンタックス

シンタックスとは、構造化データをHTMLに記述するときの文法を指す。Googleでは、下記の3つの方法が使用できる。

方法 | 概要 | 記載例(レシピ) |

JSON-LD | ・JavaScriptの記述方法を採用している | <script type=”application/ld+json”> |

microdata | HTML5の一部として作成された表記 | <div itemscope |

RDFa | HTML5の拡張機能 | <div vocab=”https://schema.org/” |

Googleが推奨しているのはJSON-LDで、既存のコードを書き換えなくても構造化データの実装ができる。どの方法でも問題ない場合は、JSON-LDを使用するといいだろう。

7.構造化データをマークアップする2つの方法

実際に構造化データをマークアップするには、下記の2つの方法のいずれかを使用する。

方法 | 概要 | ツール |

HTMLを使いマークアップする | JSON-LDなどを用いてHTMLに構造化データをマークアップする | ー |

構造化データマークアップ支援ツールを使う | Googleが提供しているツールを使いノーコードでシンタックスを作成できる |

ノーコードでシンタックスを作成できる方法もあるので、ぜひ使いやすい方法をチェックしてみてほしい。

7-1.HTMLを使いマークアップをする

1つ目の方法は、HTMLを使いマークアップする方法だ。「6.構造化データに必要な2つの要素」で解説した2つの要素を使い、ページソースに直接記述をする。

構造化データの実装をしたい内容に応じてボキャブラリを定義し、JSON-LDなどを用いてHTMLに構造化データをマークアップする。

コードミスやボキャブラリの定義ミスがあると検索エンジンが正しく認識できず、構造化データが実装できない可能性があることを留意しておこう。

7-2.Googleの構造化データ マークアップ支援ツールを使う方法

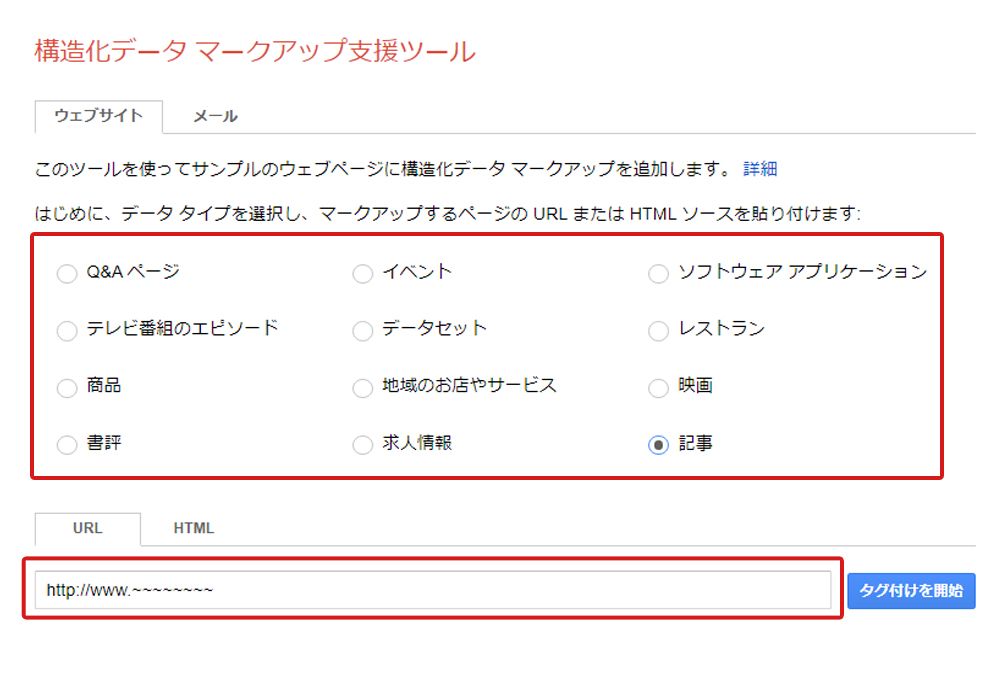

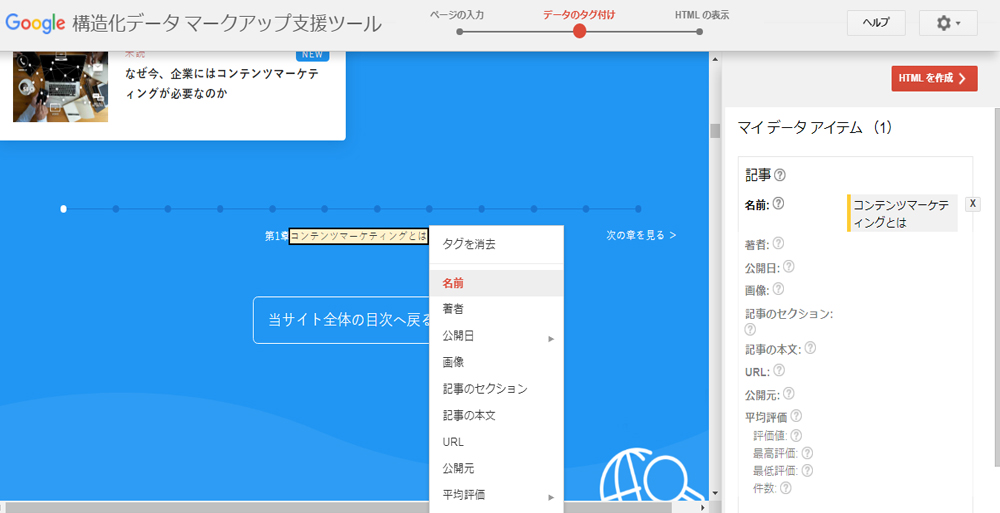

2つ目は、Googleが提供している構造化データマークアップ支援ツールを使う方法だ。下記の手順に沿って進めると、コードが分からない人でも簡単にシンタックスを作成できる。

①Googleの構造化データ マークアップ支援ツールにアクセスする。

②構造化データを実装したいページのURLと構造化データのカテゴリーを入力する。入力後には「タグ付けを開始」をクリックする。

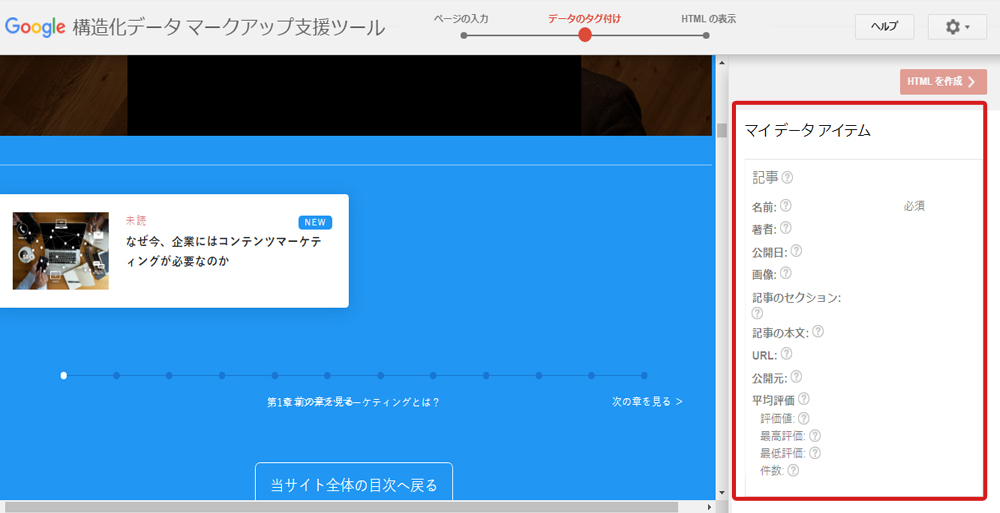

③構造化データを実装したいページが表示される。右側の枠内には、カテゴリーごとに必要な要素が表示される。今回は記事カテゴリーを選択しているため、記事のタイトルや公開日、画像や著者が要素となっている。この枠内の要素を埋めるイメージで進めていく。

④テキストをマウスで選択すると、黄色にマークアップされる。同時に定義する語彙(ボキャブラリにあたる部分)が表示されるので、テキストと定義を紐づける。完了後には「HTMLを作成」のボタンをクリックする。

⑤自動生成されたシンタックスが表示されるため、コピーをして該当箇所に貼り付ける。ちなみに、上部に表示される「ダウンロード」ボタンをクリックすると、テキストベースのシンタックスをダウンロードできる。「JSON-LD」タブをクリックすると、microdataへの切り替えも可能だ。

構造化データ マークアップ支援ツールを使うと、ノーコードで構造化データを作成できる。ただし、決められたカテゴリーでしか作成ができず細かな指示はできないため、臨機応変な構造化データの実装がしたい場合には「7-1.HTMLを使いマークアップをする」方法を使うことになる。

8.構造化データが実装できているか確認をする方法

最後に、構造化データが実装できているか確認できる2つの方法をご紹介しよう。せっかく構造化データを実装しても、コードや設置場所にミスがあり正常に認識されていなければ意味がない。

これからご紹介する方法を使えば簡単にエラーの有無を確認できるため、ぜひ実践してみてほしい。

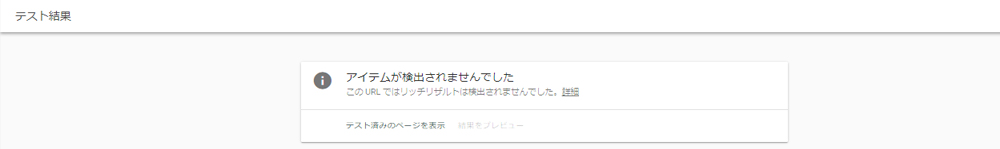

8-1.リッチザルトテストをする

リッチリザルトテストは、Googleが提供している無料の診断ツールだ。Googleがサポートしているリッチリザルトタイプにのみ対応している。

使い方はとても簡単で構造化データの実装を確認したいURLを入力し、「URLをテスト」のボタンを押すだけだ。

下記のように「アイテムが検出されませんでした」と表示される場合は、構造化データが実装できていない。適切な方法で実装を行っているのか見直す必要がある。

下記のように「有効なアイテムを検出しました」と表示される場合は、構造化データが実装できている証拠だ。どのような構造化データが実装されているのかは、「検出された構造化データ」を見ると把握できる。

下記の例では、記事とパンくずリストの構造化データが確認できている。しかし、記事の構造化データには警告が出ているので、詳細を確認して修正を行う必要がある。

ちなみに、リッチリザルトテストではコードの検証も可能だ。URLを入力する部分に構造化データのコードを入力すると、コードが適切かどうか判断できる。

8-2.Google Search Consoleで確認をする

構造化データが実装できているかどうかは、Google Search Consoleでも確認できる。Google Search Consoleではクローラーが構造化データを読み取れたのか確認でき、エラーがある場合にはエラーの詳細を把握できる。

①構造化データの実装を行うURLでGoogle Search Consoleにログインする。

②メニュー内の「拡張」をクリックし「解析不能な構造化データ」を選択する。エラーがなければ、構造化データが問題なく実装されていることになる。

エラーがある場合は、レポートを参考に修正を行う。警告が出ているとリッチリザルト表示ができないわけではないが、ユーザーの利便性が低下する可能性があるのでできるだけ早く修正をしよう。

9.まとめ

構造化データとはどのような形式なのか把握でき、実装できるようになっただろう。最後に、この記事の内容をまとめてみると

〇構造化データとは、検索エンジンが理解しやすいようにページに関する情報を定義するデータ形式

〇構造化データを実装するとできることは次の2つ

1)検索結果表示で視認性が高くなるリッチリザルト表示ができる

2)検索エンジンにコンテンツ内容を理解してもらいやすくなる

〇構造化データの注意点は次の2つ

1)さまざまなマークアップ方法があるが、Google未サポートの構造化データを使用しても意味がない

2)Googleが提示しているガイドラインを守らないとリッチリザルト表示できない可能性がある

〇構造化データは実装することで検索順位に影響を与えるものではないが、ユーザーの利便性が向上することでアクセス数を増加させる効果は充分に期待できる

〇構造化データのメリットを最大限に活かせるケースは次の2つ

1)すでに一定の競争力を身につけており検索結果で上位表示されるコンテンツとなっている

2)構造化データの実装を継続できる仕組みが構築できている

〇構造化データに必要な要素は次の2つ

1)ボキャブラリ:構造化データを定義する規格のこと。Googleではscema.orgの「ボキャブラリ」で語彙を定義する

2)シンタックス:構造化データを実装するための分法。GoogleはJSON-LDを推奨しており、他にもmicrodataやRDFaで記述できる

〇構造化データをマークアップする方法は次の2つ

1)JSON-LDなどを用いてHTMLに構造化データをマークアップする

2)Googleが提供している構造化データマークアップ支援ツールを使用する

〇構造化データが実装できているか確認する方法は次の2つ

1)Googleが提供している分析ツール「リッチリザルトテスト」を使う

2)Google Search Consoleの「拡張」機能内にある「解析不能な構造化データ」で確認する

構造化データは直接ランキングに影響しないものの、ユーザーの利便性を向上させクリック率向上に一役買ってくれる。コンテンツの内容に応じて、構造化データを効果的に実装できるようになることを願っている。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。