- オンライン

サイテーションとは?SEO・MEOへの効果と被リンクとの違いを解説

サイテーションとは、自社の企業名やブランド名、サイト名などがインターネット上で言及されることを指す用語である。言及される時には、リンクを張られる必要はなく、ただ言及されるだけで良い。

昨今、SEOやMEO(ローカルSEO)ではこのサイテーションがとても重要と言われている。なぜならば、Googleが重要視している「E-E-A-T」を評価する上で、サイテーションが大きなカギとなってくるからだ。

サイトの検索順位を上げるためには、多くの方に認知されて、インターネット上で言及されることがとても重要なのである。

サイテーションの例 |

・大手ネットニュースで「〇〇(ブランド)の新作がめちゃくちゃ可愛い!」と取り上げられる |

もっとも、サイテーションの定義やサイテーションが増えることの効果は、SEOの文脈とMEOの文脈で少し異なってくる点に注意が必要である。

この記事では、「サイテーションとは何か」を中心に、サイテーションのSEO効果やMEO効果、サイテーションを多く獲得するために何をすればいいのかを具体的に解説していく。

サイテーションを増やしてサイトの評価を上げたいと考えているWebマーケティング担当者は、ぜひ参考にしてほしい。

目次

1.サイテーションとは

サイテーション(citation)とは、英語で「言及」「引用」などの意味を持つ言葉であり、企業名やサイト名、ブランド名、人物名などがインターネット上で言及されることを指す。

SEO(検索エンジン最適化)の文脈においては「被リンク効果がないもの」を指すことが多く、SNSでブランド名について言及されたり、業界団体サイトに店名や企業名が掲載されたりした場合を含むのが特徴である。

サイテーションの効果については後述するが、被リンク効果はなくても、サイテーションが多い方がブランドや企業の認知度や信頼性が高いと判断され、上位されやすくなると考えられている。

また、MEO(マップ検索エンジン最適化)の文脈においては、そのお店や会社の「認知度」に関わる重要な要素となっており、サイテーションが増えることで上位表示されやすくなる効果がある。

2.サイテーションの具体例

サイテーションを詳しくイメージできるよう、具体例をいくつか示していこう。

2-1.リンクを伴わない形で言及されること

サイテーションの具体例として分かりやすいのが、リンクを伴わない形で言及された場合である。

例えば、コスメが大好きなインフルエンサーのブログに、バズ部商店の新作の感想が書きこまれたとする。この場合、企業へのリンクが設置されずに紹介されても、サイテーションの効果がある。

2-2. nofollow扱いとなるSNSで言及されること

サイテーションに該当する例として忘れてはならないのが、nofollow扱いとなるSNSで言及される例である。

SEO担当者には周知の事実かも知れないが、X(旧Twitter)やFacebookなどのSNSのリンクには「nofollow(リンク評価を与えない)」という属性の指示がついてしまうため、被リンク効果は発生しない仕組みになっている。

つまり、いくらXでバズってたくさん被リンクを集めたとしても、直接的な被リンク効果は無いのである。

しかしながら、こうしたnofollowが付いてしまうSNSで言及されることによって「サイテーション」の効果は発生する。つまり、SNSでバズることでサイテーション効果を得ることができる。

例えば、以下のようなケースが該当するといえるだろう。

・X(旧Twitter)などのSNSで、ブランド名や企業名についての投稿がされること

・まとめサイトに「ECサイトのURL」と「ブランド名」が掲載されること

・自社のSNSに社名や住所を掲載すること

nofolllowって何?という方は、「nofollowとは?設定すべきケースは2つだけ!正しく理解しよう」の記事をぜひ参照していただきたい。

3.サイテーションのSEO効果・MEO効果

ここからは、サイテーションがSEOやMEOに与える影響について解説していこう。

3-1. サイテーションのSEO効果:サイテーションの質と量が多いほどSEOに良い影響がある

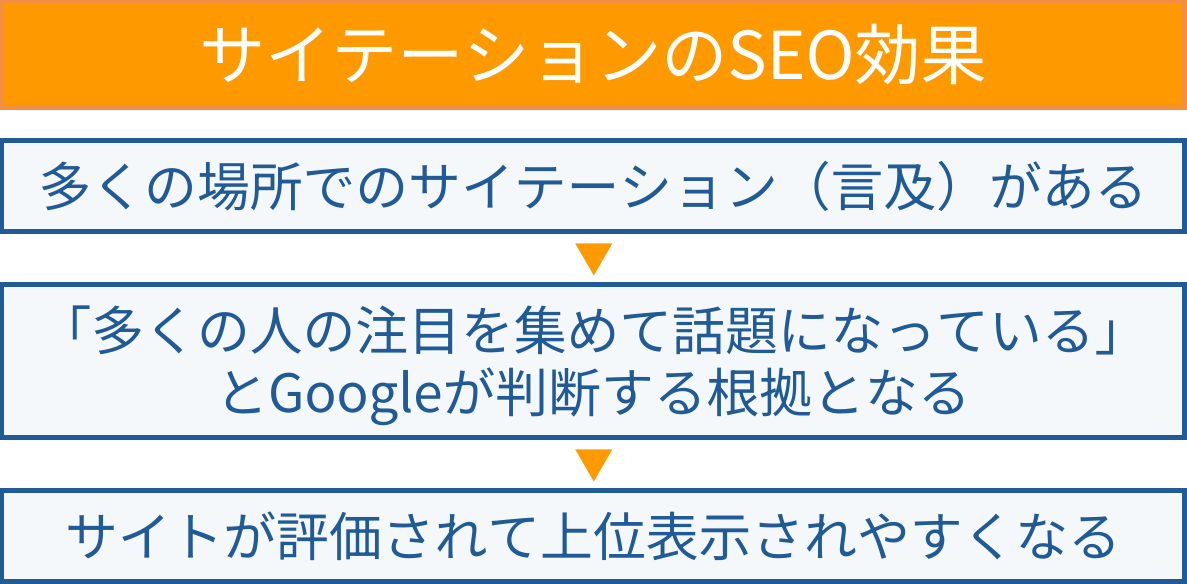

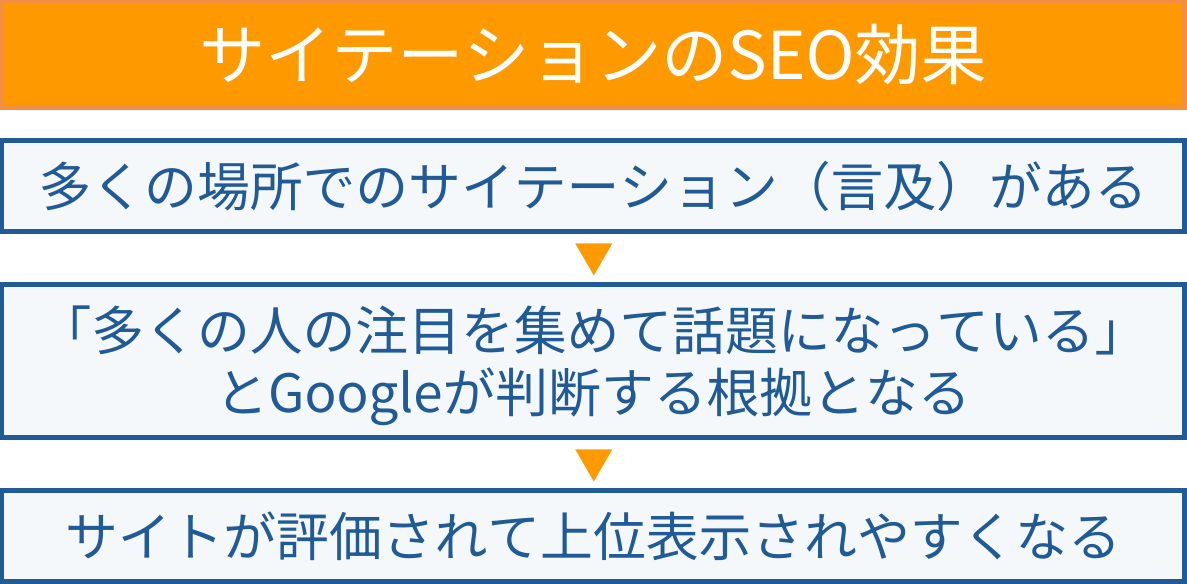

サイテーションのSEO効果については、Googleから公式な言及はないが、サイテーションを多く集めることによるSEO効果はあると考えられている。

なぜならば、最近のGoogleは、サイトを評価する時に、知名度が高く多くの人に支持されているサイトを上位表示する傾向にあるからだ。多くの人が言及している企業やサイト、商品、サービスは、「知名度が高い」と判断されやすい。そして、上位表示に繋がりやすいのである。

この根底には、近年Googleが重視している「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼)」の考え方がある。

【E-E-A-Tの概要】

信頼:そのページが、どの程度正確で、正直で、安全で、確かなものか |

この「E-E-A-T」を評価するために、Googleはコンテンツ作成者の信頼性・経験・専門性・権威性を何かしらの方法で判定していると考えられている。そしてその評価方法として、サイテーションの質や量が使われている可能性が高いのである。

例えば、SNSやインターネットニュースで「バズ部のコンテンツマーケティングの解説ページがとても分かりやすい」と言及されたとする。すると、Googleは「バズ部」は「コンテンツマーケティング」の分野で評価が高いと理解するのである。

こうした言及が多ければ多いほど、そして言及した人物の信頼性が高いほど、サイテーション効果は上がると考えられる。

なお、サイテーションの質と量が高まれば、その特定の企業名やブランド名で「指名検索」される回数も増える。「指名検索」の回数が増えると、さらにサイトが高く評価されると考えられている。

なぜならば、指名検索もまた、E-E-A-Tを測る指標として重要なものと考えられており、「指名検索が多い=上位表示されやすくなる」という関係性があるからである。

※指名検索とは、特定の企業名や商品名、サービス名などで検索されることをいう。例えば、「バズ部」や「株式会社ルーシー」、「バズ部式ライティング」などでの検索が該当する。

つまり、多くの場所で言及される→その企業のブランドに興味を持つ人が増える→企業名やブランド名で「指名検索」する人が増える→サイトの評価が上がり、上位表示されやすくなるという相乗効果が期待できるという訳だ。

最近のGoogleの検索結果を見る限り、認知度・人気度が高い企業やサービスのコンテンツの方が、上位表示されやすい傾向があるのはほぼ間違いないと考えて良いだろう。

このように、サイテーションが多くなれば上位表示されやすくなる効果があるため、サイテーションを増やすための取り組みはSEOにも有効な施策と言えるのだ。

3-2.サイテーションのMEO効果(Google公式で認められている)

SEO効果についてはGoogle公式の見解がある訳ではないが、MEOではGoogleが公式に「サイテーションの効果」を認めている。

※MEOとは「Map Engine Optimization」の略で、ローカルSEOとも呼ばれている。Googleマップや検索エンジンで地域性を示すキーワードを入力した際の上位表示を狙う手法で、飲食店や病院、美容院など特定地域での集客や収益を目的に使用されることが多い。

例えば、「品川 眼科」「大阪 焼肉」「札幌 ラーメン」など、地域に特化したキーワードで上位表示を狙う。

Googleは公式ガイドライン内で、「ローカル検索結果では、主に関連性、距離、知名度などの要素を組み合わせて最適な検索結果が表示されます。」と明言している。

そして以下のように、「視認性の高さ(≒知名度)」の説明の部分に、ウェブ上の情報がローカル検索結果の順位に関係するとはっきりと書かれている。

視認性の高さとは、ビジネスがどれだけ広く知られているかを指します。ビジネスによっては、オフラインでの知名度の方が高いことがありますが、ローカル検索結果のランキングにはこうした情報が加味されます。たとえば、有名な博物館、ランドマークとなるホテル、有名なブランド名を持つお店などは、ローカル検索結果で上位に表示されやすくなります。 ビジネスについてのウェブ上の情報(リンク、記事、店舗一覧など)も視認性の高さに影響します。Google でのクチコミ数とスコアも、ローカル検索結果のランキングに影響します。クチコミ数が多く評価の高いビジネスは、ランキングが高くなります。ウェブ検索結果での掲載順位も考慮に入れられるため、検索エンジン最適化(SEO)の手法も適用できます。 |

※Google公式ガイドラインにある「視認性の高さ(Prominence)」とは、自社のビジネスが広く知られていることを指すものである。正確には「視認性の高さ」よりも「知名度」という訳の方が合っていると考えられる。

つまり、MEO(ローカル検索)の検索結果においては、ウェブやSNSでのサイテーションを実施し、社名やブランド名などを拡散することは、MEO対策につながることは確かだ。

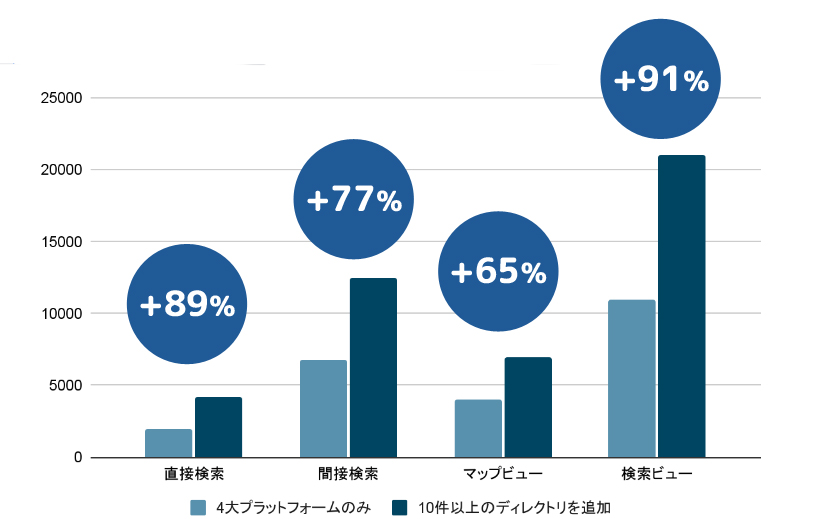

また、MOZが米国と欧州で数千社に及ぶ中小企業と大企業の情報を調べた調査では、4大プラットフォーム(Google・Apple・Facebook・Bing)のみにローカルビジネスデータを送信した場合と、これに加えて10件以上のディレクトリ(ディレクトリ=業種カテゴリのまとめサイトや店舗検索サイトなどのディレクトリ登録サイト)にもデータ配信をした場合では下記のような大きな差が生まれた。

※13か月のテストの月間平均データ

参考:Moz「Does Listings Management Still Matter for Local SEO?」

MOZの調査では4種類の検索方法すべてで、サイテーションを取り入れたほうがローカルパック(Googleマイビジネスで上位表示されるリストのこと)の1ヶ月の表示回数が増えている。もちろん、ケースバイケースではあるが、サイテーションのMEO効果が期待できる裏付けだと言えるだろう。

4.サイテーションを正しく獲得するための準備

ここまで解説した通り、サイテーションを多く獲得することはSEOにおいてもMEOにおいても重要なことである。

被リンク施策と異なり、サイテーションは自社から積極的に仕掛けて言及を増やしても、ただちにペナルティと見なされないメリットがある。指名検索を増やしたり検索順位を上げたい企業は、ぜひ積極的にサイテーションを獲得していくことを目指そう!

そのための準備として、ここから、すべきことを解説していく。

準備1:覚えやすくインパクトのある唯一無二の名称にする

サイテーションを正しく獲得するための準備として、サービス名や企業名などは、覚えやすくインパクトのあるもので、「唯一無二」の名前にすることをおすすめする。

ありふれた名称よりも、インパクトのある名称の方が、言及してもらいやすくなるからだ。「あのお店はおいしかったけれど名前は分からない」「あの会社の対応がよかったけれど社名を知らない」という状態になると、言及される機会を失ってしまいかねない。

また、同一の名称のサービスや企業、お店などがない、固有の名称が望ましい。

例えば、「鈴木歯科」などありふれた名称の場合、全国に同じ名前(または似た名前)の歯医者が多数存在するため、ネット上で「良い歯医者だった」と言及されても、自分のサービスと関連付けられず、評価が上がらない可能性がある。

ユーザーに言及された時に、Googleが「あのお店のことを言ってるな」「あのブランドの話ね」と容易に紐づけられることが大切だ。

そのため、サイテーションをするには、分かりやすい名前を検討することが欠かせない。ブランドやサイトのコンセプトや目的にもよるが、下記の基準を参考にしながら覚えやすい名前を考えるといいだろう。

【名前を決めるときポイント】 ・他人も自分も読み書きしやすい(漢字や単語が複雑ではない) |

準備2:できるだけ発信する一次情報の表記は統一する

サイテーションを正しく獲得しやすくするための準備として、できれば一次情報を発信する時の表記は統一しよう。

なお、サイテーションに関して「NAP情報(名称・住所・電話番号)が統一されていないとサイテーション効果を得られない」という情報がインターネット上にあるが、今のGoogleには「エンティティ」という「固有のものを特定するための概念」があり、多少の表記揺れがあっても同一のものを特定できるようになっている。

しかしながら、自社から発信する一次情報のNAP表記がバラバラでは、ユーザーが混乱してしまうかもしれない。そのため、できる範囲内で表記を統一しておくのが望ましいだろう。

【NAPとは】

Name | 会社名・屋号・店名・サービス名など |

Adress | 住所 |

Phone | 電話番号 |

準備3:Googleビジネスプロフィールに登録する

店舗や営業所でサービスを展開しているビジネスの場合で、正しくサイテーションを獲得していきたい場合には、まず「Googleビジネスプロフィール」に登録することが欠かせない。

Googleビジネスプロフィールに登録することで、Google検索結果に表示される店舗情報枠(ナレッジパネル)を編集できるようになるので、必ず登録しておこう。

「Googleビジネスプロフィール」の登録ページにアクセスすると、業種やサービス提供地域、サイトURL、営業時間、電話番号、住所、写真などを登録・管理することができる。

既に登録を済ませている場合も、このGoogleビジネスプロフィールに登録したサービス名や住所・電話番号などが、サイテーションの基礎情報となるので、しっかり正確に記載されているか再度確認することをおすすめする。

準備4:構造化データを自サイトに追加する

構造化マークアップを活用して検索エンジンに正しい情報を伝えることも大切な準備のひとつである。構造化マークアップとは、検索エンジンが理解しやすいように情報を定義するデータ形式を指す。

せっかくサイテーションを実施して名前や住所、サービス名などが拡散されても、検索エンジンが適切に理解できていなければ意味がない。

例えば「りんご」という店名があった場合に、検索エンジン側が「りんごは店名である」と理解できていないとどれだけ「りんご」を拡散してもサイテーションだと判断されないのだ。そこで、検索エンジンに正しい情報を伝えて、サイテーションの情報と検索エンジンの解釈が一致するように構造化マークアップを行う。

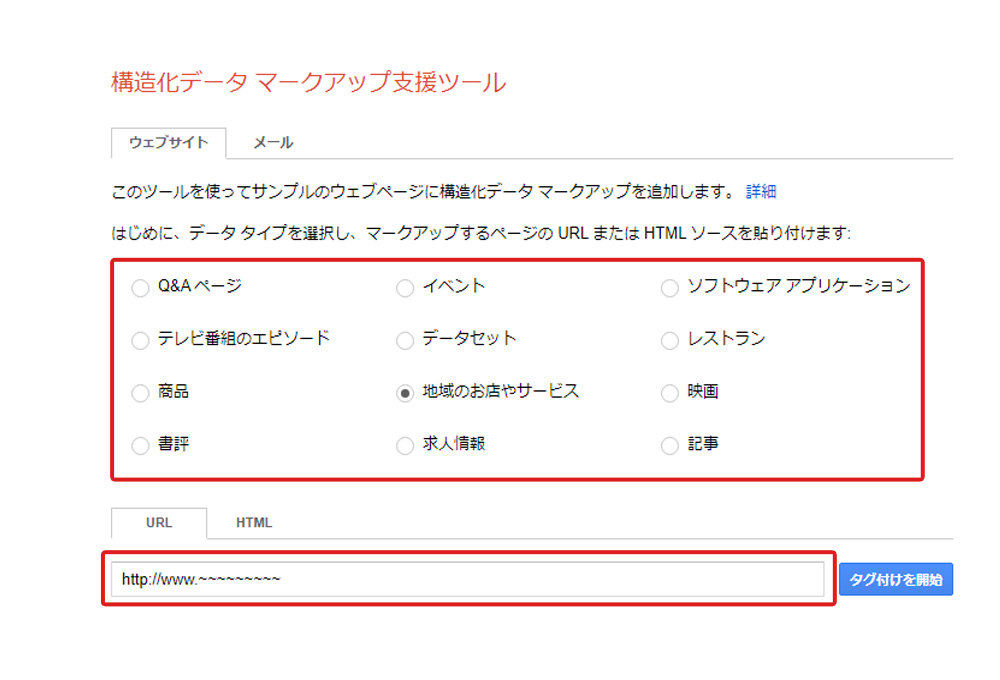

構造化マークアップの方法はいくつかあるが、ここではGoogleが提供している構造化データマークアップ支援ツールを使う方法を紹介する。

①Googleの構造化データ マークアップ支援ツールにアクセスする。

②構造化データを実装したいページのURLと構造化データのカテゴリーを入力する。入力後には「タグ付けを開始」をクリックする。

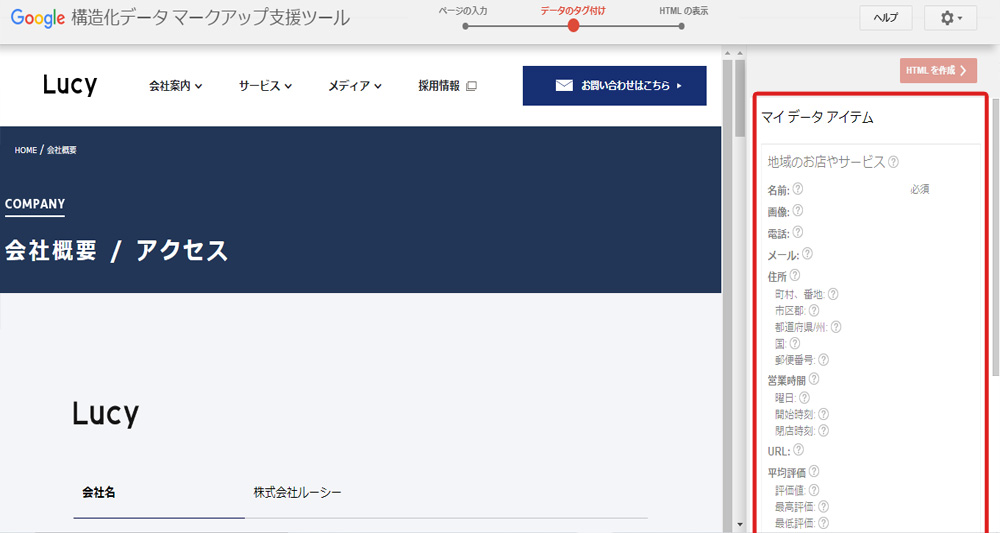

③構造化データを実装したいページが表示される。右側の枠内には、カテゴリーごとに必要な要素が表示される。今回は「地域のお店やサービス」を選択しているため、名前や電話番号、住所などサイテーションの要素が表示されている。この枠内の要素を埋めるイメージで進めていく。

③構造化データを実装したいページが表示される。右側の枠内には、カテゴリーごとに必要な要素が表示される。今回は「地域のお店やサービス」を選択しているため、名前や電話番号、住所などサイテーションの要素が表示されている。この枠内の要素を埋めるイメージで進めていく。

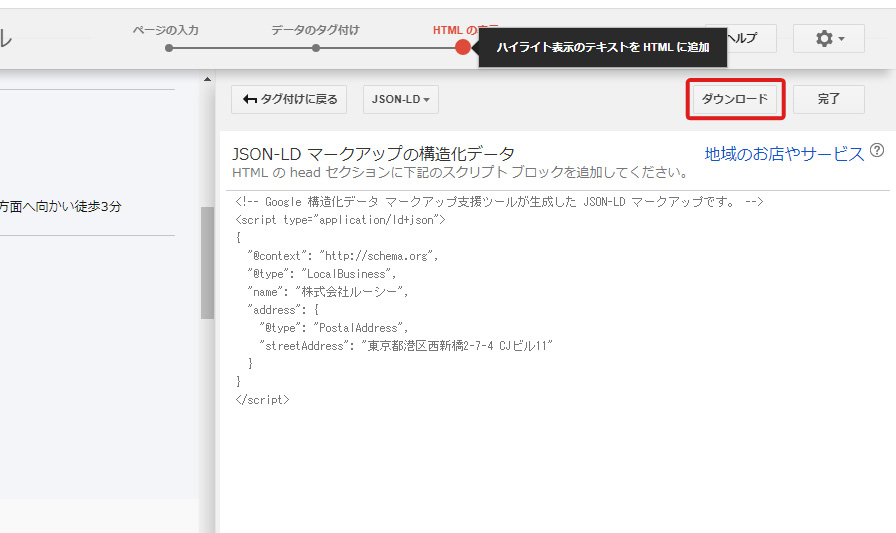

④テキストをマウスで選択すると、黄色にマークアップされる。同時に定義する語彙が表示されるので、テキストと定義を紐づける。完了後には「HTMLを作成」のボタンをクリックする。

⑤自動生成されたコードが表示されるため、コピーをして該当箇所に貼り付ける。

構造化データマークアップ支援ツールを使うと、ノーコードで構造化データを作成できる。他の構造化マークアップの方法は、下記の記事を参考にしてほしい。

「構造化データとは?実装するとできることや3つの実装方法を解説」

5.サイテーションをできるだけ多く獲得するための方法

ここからは、サイテーションを拡散するための方法を解説していく。サイテーションを獲得するにはどのようなことを行えばいいのか把握しておこう。

獲得方法1:SNSを積極的に活用する

サイテーションを獲得するために効果的な施策として、SNSの活用がある。

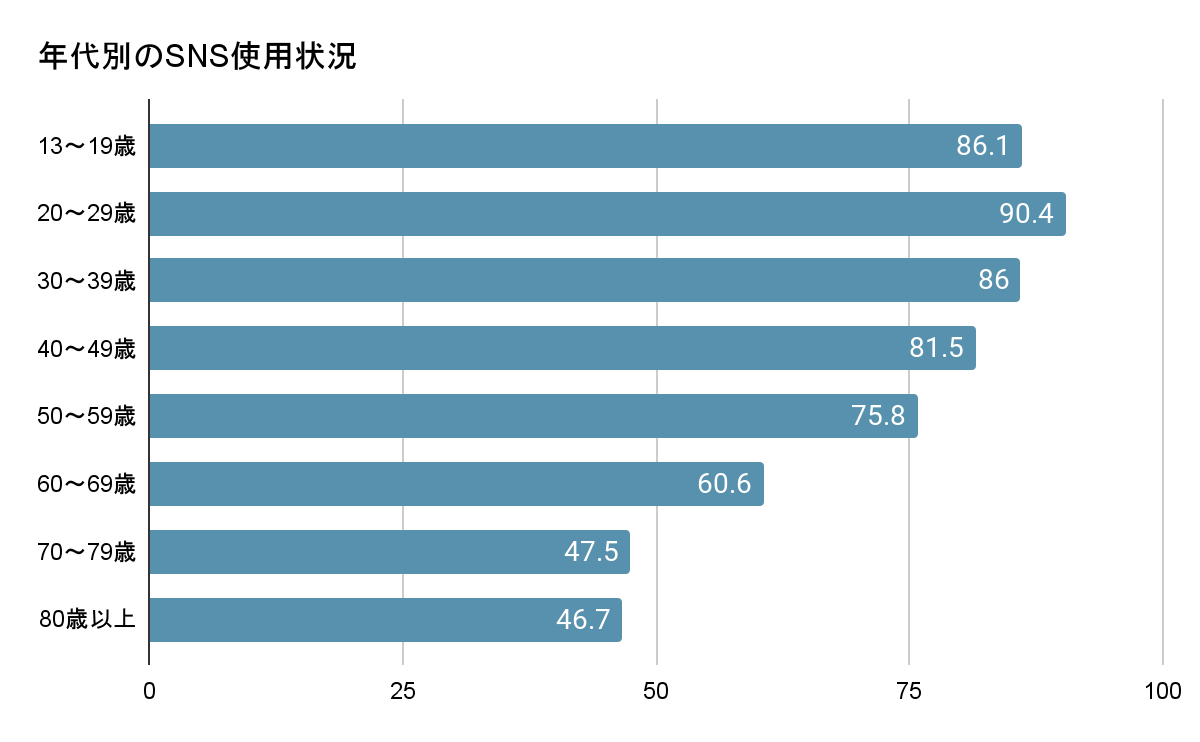

総務省が公表している「令和3年版情報通信白書」によると、年齢問わず国内の約73%の人がSNSを利用している。とくに、20代~40代では80%以上の人がSNSを利用している状態だ。

SNSは利用者が多いため拡散力があり、サイテーションに必要な情報の認知度向上に一役買ってくれるだろう。

X(旧:Twitter)での発信がリポストされたり一定数以上のいいねを獲得したりすると、拡散力が高まり認知度向上が見込める。Facebookでも投稿をシェアされると、シェアした人のフォロワーに情報が拡散する。このように、SNSではサイテーションを含む情報の拡散も期待できるため、定期的な情報発信を行うといいだろう。

自社のアカウントやサービス・ブランド単位でアカウントを作成して情報発信する他、時折イベントなどを仕掛けて、ユーザー側の言及を増やす施策を行うのも有効である。

獲得方法2:広告を打って認知度を拡大させる

広告を打って認知度を拡大させて、興味を持ってくれた人からの言及を促すのも有効である。

リスティング広告や雑誌広告などの広告を活用して、ブランド名や社名、サービス名などを拡散する。確実に露出を増やせるため、認知度向上を目指せるところがメリットとなる。

主な広告の種類 | |

ディスプレイ広告 | 検索エンジンの提携先サイトに広告を表示する方法 |

リスティング広告 | Yahoo!やGoogleなどの検索結果に広告を表示する方法 |

SNS広告 | SNS上に広告を表示する方法 |

ネイティブ広告 | ニュースサイトやまとめサイト内に記事に溶け込むように広告を表示する方法 |

タイアップ広告 | 自社以外と手を組んで広告を出稿する方法 |

動画広告 | 動画を活用した広告 |

雑誌広告 | 雑誌やフリーペーパーに広告を出稿する方法 |

4大マス広告 | テレビCM、雑誌、新聞、ラジオの4大マスメディアを対象に広告を出稿する方法 |

野外広告 | 看板や野外モニターなど野外に設置する広告を出稿する方法 |

一方で、どのような広告手法を選択してもコストが発生するため、費用対効果を考慮しながら検討する必要がある。

獲得方法3:業者紹介サイト・ポータルサイトなど

業者紹介サイトやポータルサイト、ディレクトリ登録サイトなど、自社以外のサイトに積極的に掲載してもらうのも、サイテーション効果を高めることにつながります。

サイテーションを増やすには、サービスや企業名などが多くの人の目に触れることが大切である。そのためには、できるだけ多くのチャネルを増やすことが重要になるのだ。

飲食業界なら「食べログ」、美容業界では「ホットペッパービューティー」に掲載してもらう。BtoB向けのツールなら、「勤怠管理ツール〇選」を載せている記事に載せてもらうのも有効である。

その結果、営業母体に紐づく情報とユーザーとのタッチポイントが増えて認知度が高まり、最終的には検索や来店などのアクションへとつながる。

業種や扱っている商品やサービスによって掲載できるサイトは異なるため、該当するサイトを調べた上で、登録・掲載を検討してみよう。

獲得方法4:顧客が満足できる体験を提供する

4つ目は、ビジネスの基本ともなるが、顧客が満足できる体験を提供することである。例えば、接客業の場合は、顧客が満足できる購買体験と商品、コンテンツを提供すれば、自然といい口コミが広がる。

一度利用して満足度が高ければ商品名やサービス名、店名を覚えるきっかけになり、施策をしなくても顧客が自然とサイテーションを行ってくれる。

また、コンテンツの場合は、顧客の悩みや問題が解決できる良質なコンテンツであれば、引用や拡散のきっかけになるはずだ。このように、基盤となるサービスや商品、体験の質を高めることも、サイテーションの獲得へとつながる。

6.サイテーションを獲得できているか確認する方法

現在のサイテーションを測定する方法としては、下記の3つがある。

サイテーションを分析する方法 |

❶Google 検索エンジンで検索する ❷Google Search Console で調べる ❸Yahoo! リアルタイム検索をする |

それぞれどのように測定をするのか1つずつ解説をしていく。ただし、どの方法も正確なサイテーションを把握できるものではないので、あくまでも目安として参考にしてほしい。

6-1.Googleで検索をする

Google検索エンジンに「“調べたい情報”-site:サイトURL」と入力すると、入力したサイトURLを除く名称を含むサイトが一覧表示される。

調べたい情報は商品名やサービス名、サイト名などサイテーションの要素なら何でも当てはまる。自社サイトやディレクトリ登録サイトなど指定サイトを除いた検索結果を見ることで、どのようにサイテーションされているのか確認できる。

例えば、調べたい情報に自社のサービス名を入力しサイトURLに自社サイトを入力すると、自社メディアでのサービス名の言及を除くサイトが一覧表示される。

例えば、弊社ルーシーが、自社のドメインを除いた「バズ部」のサイテーションを調べるには、以下の文字列をGoogleの検索窓に入力すれば調べられる。

バズ部 -site:lucy.ne.jp |

個人ブログで紹介されていたりおすすめサービスをまとめた記事で紹介されていたりと、第三者がどのように言及しているのか把握できる。

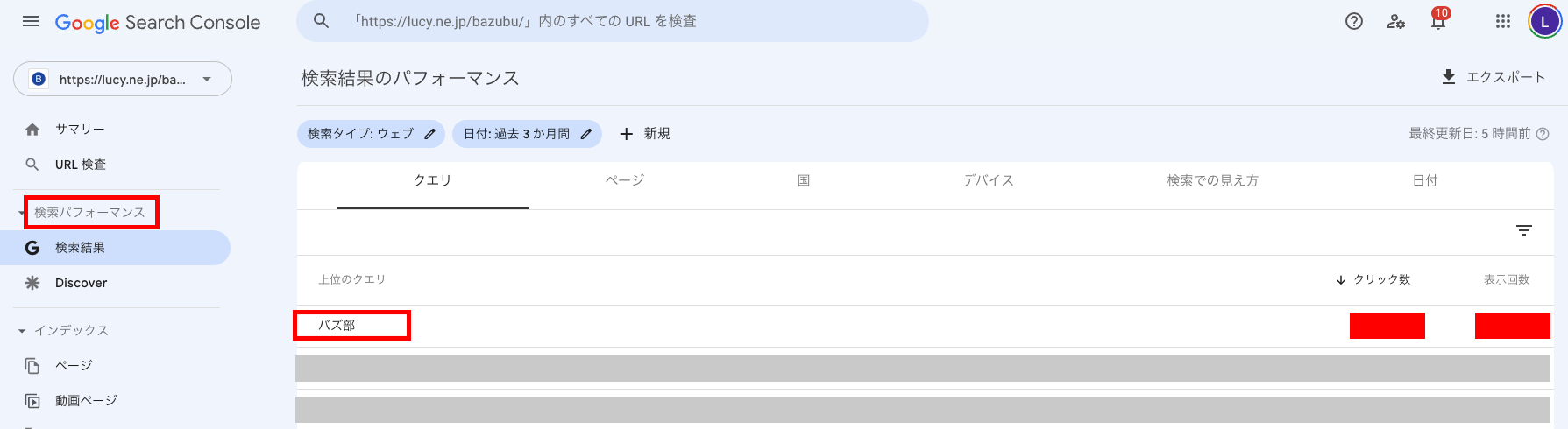

6-2.Google Search Consoleで調べる

Googleが無料で提供している分析ツールGoogle Search Consoleでもサイテーションの分析ができる。

①サイテーションの分析をしたいURLでGoogle Search Consoleにアクセスする。

②トップページ左にある「検索パフォーマンス」をクリックすると、検索されているキーワードが確認できる。

このキーワードから、ユーザーがどのような情報を把握しているのか推測ができる。例えば、ブランド名で検索をしているケースが多い場合は、ブランド名は認知されていることになる。

この方法で把握できるのは、あくまでもユーザーが特定のキーワードを検索をした回数だ。サイテーションを獲得した数ではないため、注意しよう。

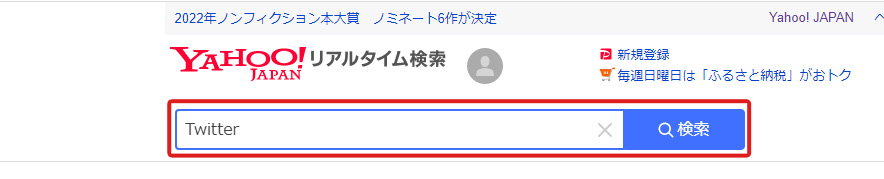

6-3.Yahoo!リアルタイム検索をする

Yahoo!リアルタイム検索とは、検索した単語が該当するX(旧:Twitter)のつぶやきが一覧表示できる機能だ。

①Yahoo!リアルタイム検索にアクセスをして、サービス名や店舗名、企業名など検索したい単語を入力する。

②先ほど入力した単語を含むX(旧:Twitter)の投稿が一覧表示される。

投稿を見ることでサービスや商品、企業に対してどのような言及をしているのか確認できる。例えば、商品名を入力してリアルタイム検索をすると、「○○を購入してみたけれど、思ったよりよかった」「○○は使いやすかった」など商品に対してどのような言及をしているのか把握できる。

7.第三者にサイテーションをしてもらうときの注意点

最後に、第三者にサイテーションをしてもらうときに知っておきたい注意点を紹介する。サイテーションをしてもらいやすい状態を作るためにも、ぜひ参考にしてみてほしい。

7-1.サイテーションは「ポジティブ」と「ネガティブ」の感情が伴う

第三者がサイテーションをする場合は、ポジティブやネガティブといった感情を伴うことが多い。例えば、第三者が店舗名やサービス名、商品名を出す際に、何の感情や目的もなく基準にすることは少ない。

第三者が扱いやすいSNSや口コミサイトでは「この商品やサービスは良かったから知って欲しい」「このサービスには気を付けて欲しい」など、何らかの思いがあり情報を発信している。

Googleはネガティブとポジティブを判断でき、ポジティブなサイテーションを評価している。つまり、第三者にはポジティブな感情を持って情報を発信をしてもらえるサービスや商品、体験の提供が必要だ。

ネガティブなサイテーションを見つけても、明らかに悪意があり通報できるものではない限り企業や店舗側では削除できない。また、他の第三者がネガティブなサイテーションを見たときに不信感や不安を感じる可能性もある。

感情のコントロールまでは難しいが、できるだけ満足度の高いサービスを提供し、ポジティブなサイテーションをしてもらえるように心がけることが大切である。

7-2.引用や言及したくなる情報を発信する

第三者にサイテーションをしてもらうには、サイテーションしたくなる情報源が必要だ。SNSやコンテンツで情報を発信する際は、思わず引用、言及したくなる内容を心がけよう。

例えば「新しい商品を発売しました」という言葉だけでは、引用や言及がしにくい。新商品が出た場合は、できるだけ詳細に商品の魅力やメリット、他社商品との違いなど、具体的な情報を入れて写真を掲載すると、興味を持ってもらいやすくなる。

その結果、商品名がサイテーションされやすくなるだろう。素晴らしい商品やサービス、体験の提供と併せて、発信する情報の質にもこだわると情報を拡散しやすい基盤を構築できる。

8.まとめ

本記事では、サイテーションの言葉の意味やSEO効果、サイテーションされやすくなるための準備、具体的な獲得方法までを解説してきた。

他者によるサイテーションは、こちらから働きかけたところで一朝一夕に得られるものではない難しさがある。しかしながら、サイテーションの重要性を知り、サイテーションされやすい準備を整えて、時には積極的に言及されやすい施策を行うことで、サイテーションを増やしていくことが大切である。

この記事をもとにサイテーションを正しく理解し、目的に応じて活用できることを願っている。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。