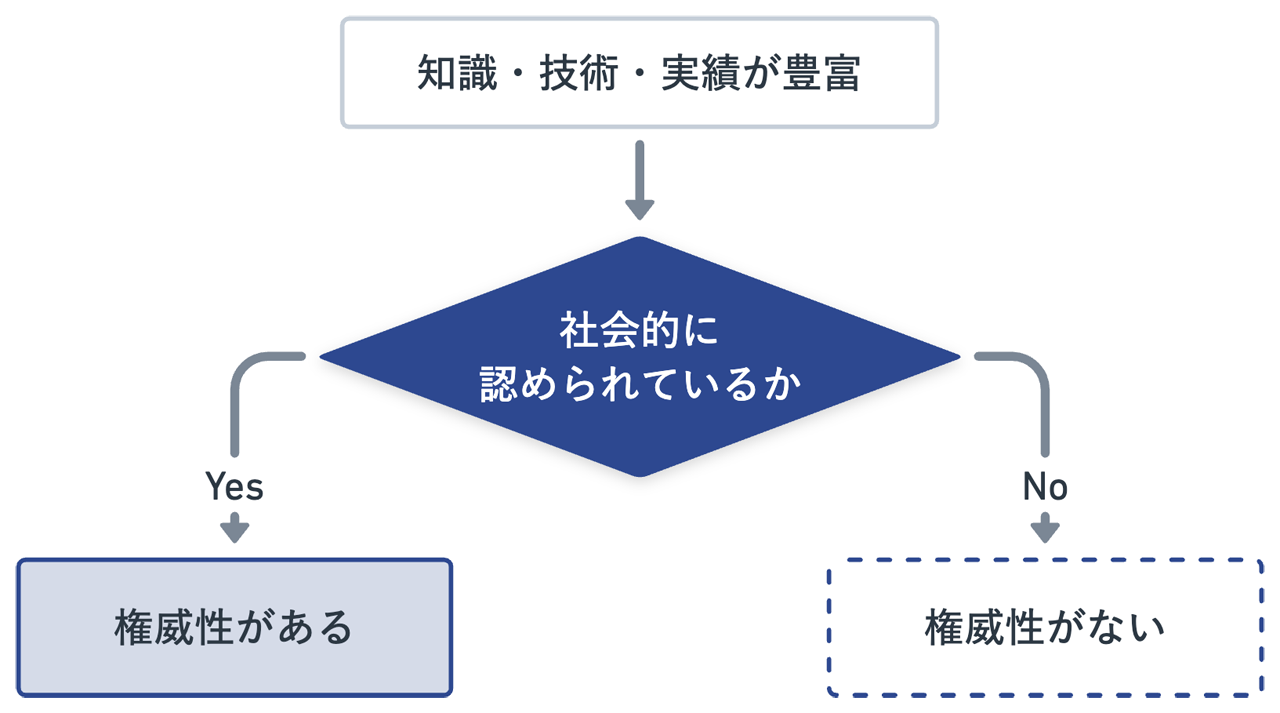

権威性とは、権威(社会的な承認)の有無や度合いを示す言葉である。

「権威性がある」とは、ある分野における知識・技術・実績などが社会的に認められ、信頼や影響力を持っていることを意味する。

たとえば、学問やビジネスの特定分野で名の知られている第一人者や、名誉ある賞を受賞している専門家、何百年もの歴史ある一流メディアなどは、「権威性がある」といえる。

一方、Webマーケティングにおいては、“サイトの権威性” を高めることが重要視されている。Googleは、「E-E-A-T」という評価基準を活用しており、権威性の高いサイトを検索上位に表示する傾向があるからだ。

加えて、ビジネスにおいても権威性は重要である。人々は、権威性のある企業やブランドを信頼するからだ。権威性の有無は、購買意向に大きな影響を与える。

権威性を理解し、戦略的に醸成できるようになれば、SEOにもビジネスにも強力な追い風となる。

本記事では「権威性」にフォーカスを当て、その意味や高め方を詳しく解説していくことにしよう。

1. 権威性とは?基本の意味と測り方

最初に権威性(読み方:けんいせい)とは何か、基礎情報から見ていこう。以下のポイントを解説する。

- 権威=「社会的に認められた」という意味

- オーソリティ・オーソリタティブネスの語句を整理

- SEOにおける「権威性」はGoogleのE-E-A-Tのひとつ

- Google内部文書で判明「サイトオーソリティ(SiteAuthority)」

- 権威性の測り方(DA・DR)

- SEO以外のマーケティングにも役立つ権威性

1-1. 権威=「社会的に認められた」という意味

冒頭でも触れたとおり、権威性の “権威” とは「社会的に認められた」という意味である。

権威というと、「権力」や「人を服従させる威力」を連想する人もいるかもしれない。

たしかにそういった意味もあるのだが、マーケティングやSEOの実務で扱うのは、“一般に認められている” という意味のほうである。

日本国語大辞典の解説がわかりやすいので、以下に引用する。

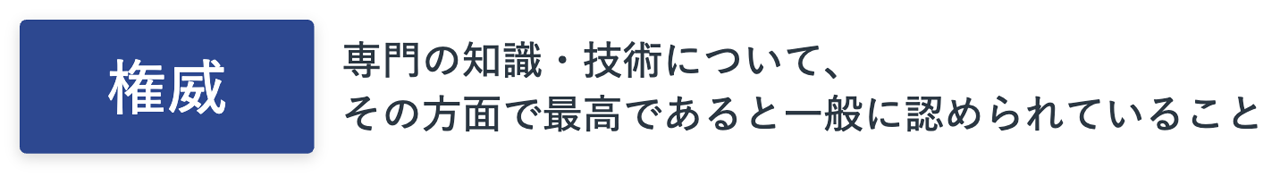

【権威】

(1)権力と威力。人々を強制し服従させる威力。権勢。権柄(けんぺい)。

(2)専門の知識・技術について、その方面で最高であると一般に認められていること。また、そのような人。オーソリティー。

出典:日本国語大辞典

マーケティングやSEOにおける「権威性」は、(1)ではなく(2)のニュアンスで覚えておこう。

1-2. オーソリティ・オーソリタティブネスの語句を整理

権威性は、日本語でそのまま「権威性」と表現される場合もあれば、英語の「オーソリティ」や「オーソリタティブネス」の語句が使われることもある。

混乱しないように、それぞれの意味を整理しておこう。

- Authority(読み方:オーソリティ)

第一人者、権威者、公的機関、正式な(オフィシャルの)認可、といった意味を持つ名詞。 - Authoritativeness (読み方:オーソリタティブネス)

Authority(オーソリティ)がある状態を指す名詞形。

ちなみに、クレジットカード決済の文脈で出てくる「オーソリ」は、Authorization(オーソリゼーション)の略で、与信承認や決済許可を意味している。

1-3. SEOにおける「権威性」はGoogleのE-E-A-Tのひとつ

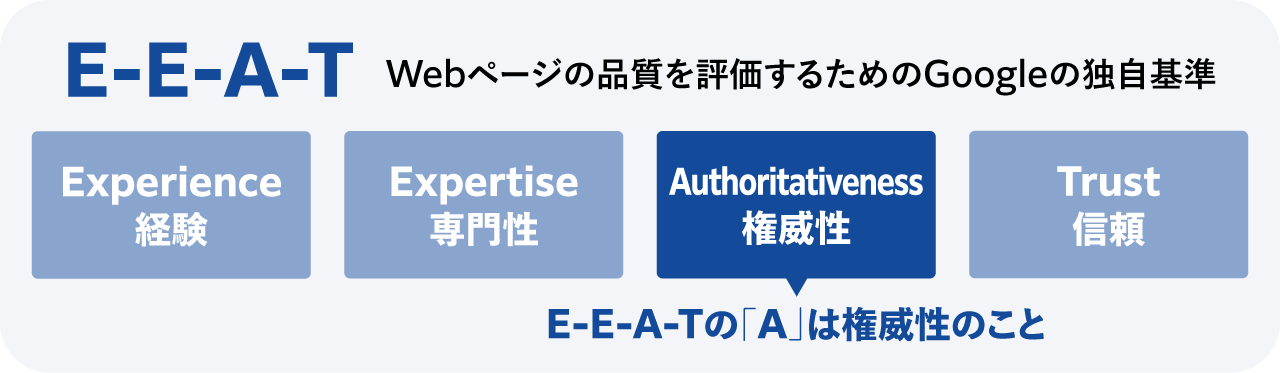

権威性の語句はSEOで頻出だが、それはGoogleが掲げる「E-E-A-T」のひとつだからである。

E-E-A-Tは、Googleが定める「検索品質評価ガイドライン」に登場するGoogle独自の評価基準で、

- E:Experience(経験)

- E:Expertise(専門性)

- A:Authoritativeness(権威性)

- T:Trustworthiness(信頼性)

の略である。

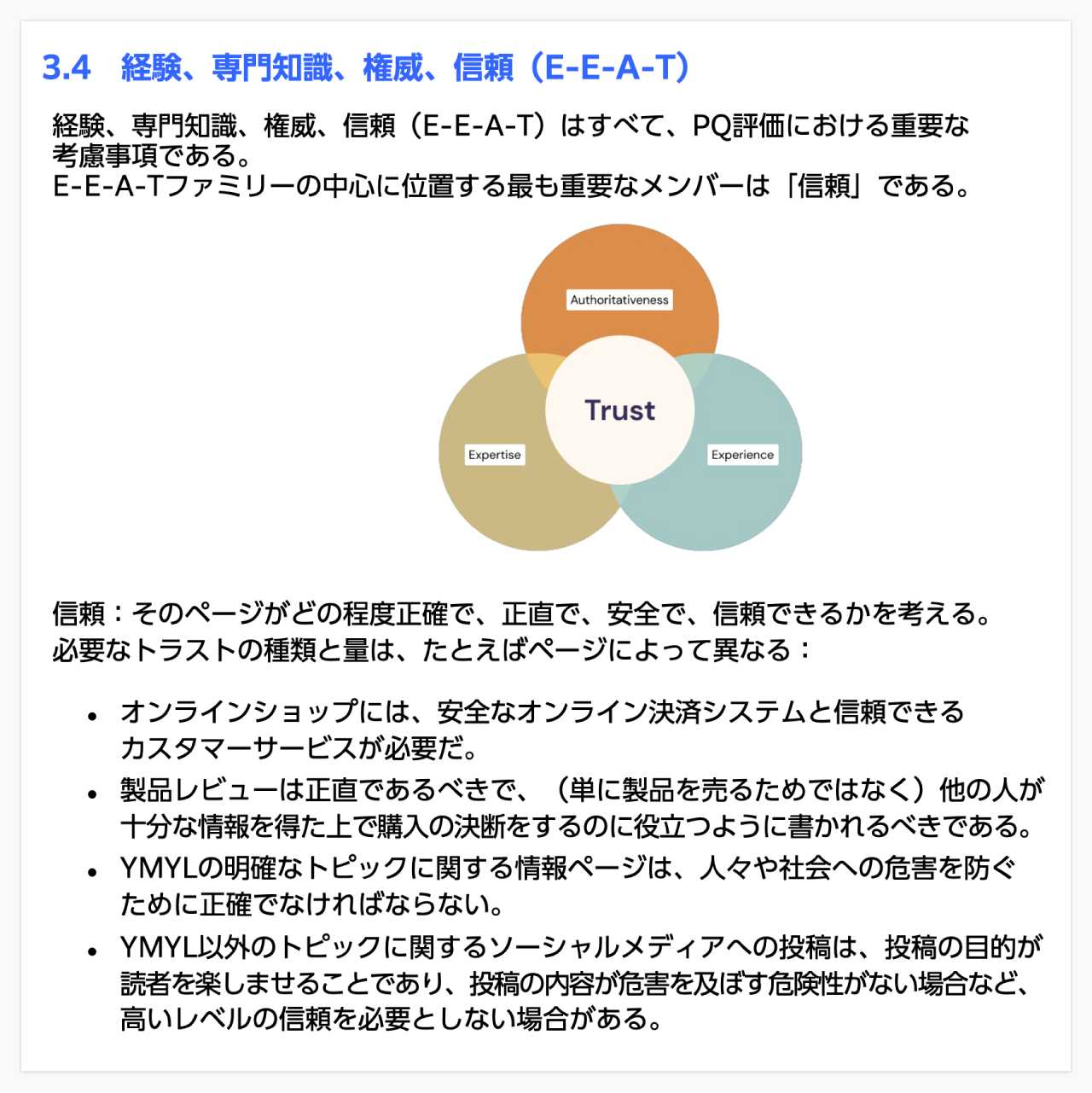

以下は、実際のガイドラインからの引用だ。

出典:Google「Search Quality Evaluator Guidelines(March 5, 2024)」をDeepLで翻訳

出典:Google「Search Quality Evaluator Guidelines(March 5, 2024)」をDeepLで翻訳

Experience(経験)・Expertise(専門性)・Authoritativeness(権威性)は、センターに配置された「Trust(信頼)」の評価を裏付ける重要な概念、という位置づけだ。

それぞれの解説を見てみよう。

| Experience (経験) | コンテンツ作成者が、そのトピックに必要な実体験や人生経験をどの程度持っているかを考慮する。 多くのタイプのページは、個人的な経験が豊富な人によって作成されると信頼でき、その目的を十分に達成できる。 たとえば、個人的にその製品を使ったことのある人の製品レビューと、そうでない人の「レビュー」、あなたならどちらを信用するか? |

|---|---|

| Expertise (専門性) | コンテンツ制作者がそのトピックに必要な知識や技術をどの程度持っているかを考慮する。 トピックによって、信頼できる専門知識のレベルや種類は異なる。 たとえば、熟練した電気技師のアドバイスと、電気配線の知識がないアンティーク住宅愛好家のアドバイス、あなたならどちらを信用するか? |

| Authoritativeness (権威性) | コンテンツ作成者やWebサイトが、そのトピックに関する有力な情報源としてどの程度知られているかを考慮する。 ほとんどのトピックでは、公式の権威あるWebサイトやコンテンツ作成者は存在しないが、存在する場合、そのWebサイトやコンテンツ作成者は、最も信頼でき、信頼できるソースの1つであることが多い。 たとえば、ソーシャルメディア上のローカルビジネスのプロフィールページは、今セール中のものについて権威があり、信頼できる情報源かもしれない。パスポートを取得するための政府の公式ページは、パスポート更新に関するユニークで公式な、権威ある情報源である。 |

出典:Google「Search Quality Evaluator Guidelines(March 5, 2024)」をDeepLで翻訳

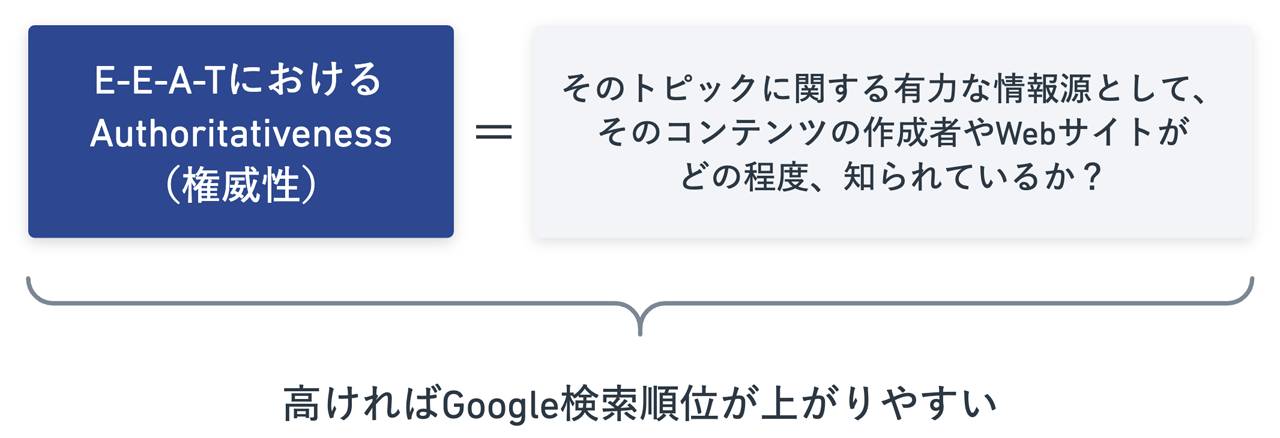

上記より、同ガイドラインにおけるAuthoritativeness(権威性)は、

「そのトピックに関する有力な情報源として、そのコンテンツの作成者やWebサイトが、どの程度知られているか?」

と定義づけられていることがわかる。

たとえば、「SEO」のトピックのWebページならば、そのページの作成者や、そのページが掲載されているサイトが、SEOに関する有力な情報源として、どの程度知られているか?が、Authoritativeness(権威性)を示す。

その度合いが高いほど、Googleからの高評価を受けやすく、検索順位が上がりやすいといえる。

1-4. Google内部文書で判明「サイトオーソリティ(SiteAuthority)」

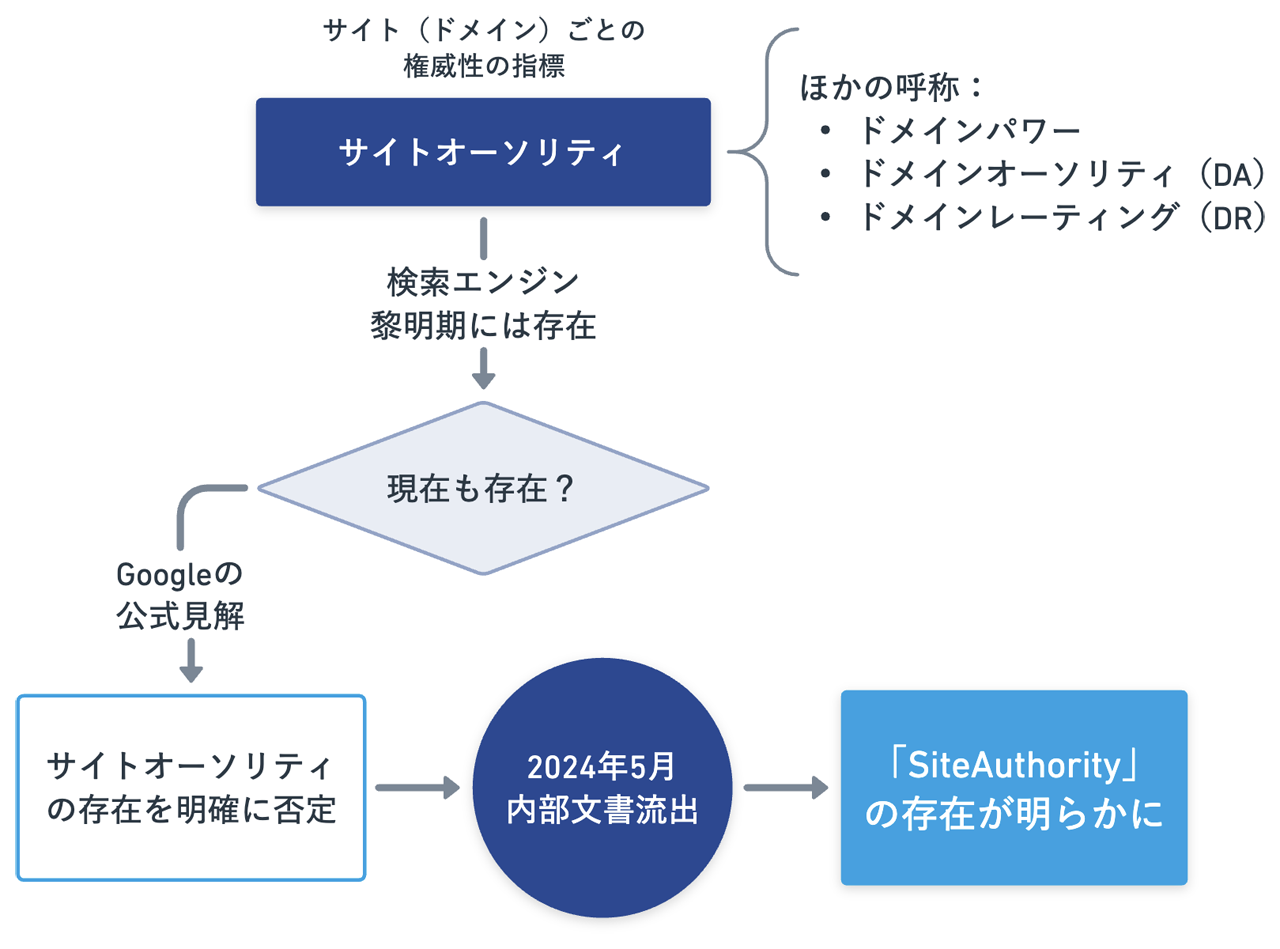

もうひとつ、Googleのアルゴリズム関連で触れておきたいのが、「サイトオーソリティ(SiteAuthority)」の存在だ。

ドメインパワー・ドメインオーソリティ(DA)・ドメインレーティング(DR)とも称されるサイトオーソリティの概念は、検索エンジンの黎明期にはたしかに存在していた。

その後、悪用防止のアップデートなどを経て、2010年代後半以降、Googleの公式見解ではサイトオーソリティの存在が明確に否定されてきた。

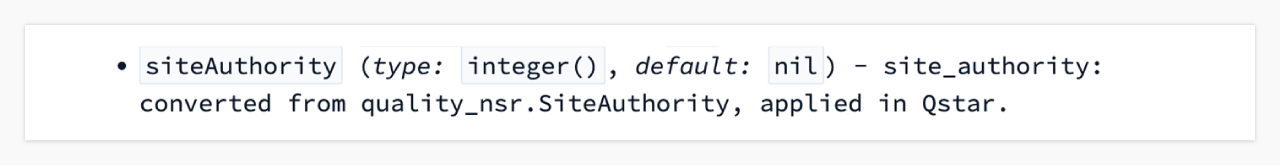

ところが、2024年5月のGoogle内部文書の流出により、「SiteAuthority」というシグナルを保有していることが露呈した。

ただ、SiteAuthorityの存在が明らかになったからといって、SEOの手法が大きく変化することはないだろう。

権威性そのものは、もともとE-E-A-Tの文脈で、SEO上の重要性が認識されていたからだ。さらに、SiteAuthorityの存在についても、多くのSEO専門家が「Googleが隠しているだけで、実在するのでは?」と推測していた。

とはいえ、その存在が明確になった今、これまで以上に権威性の重要性を意識して、SEOに取り組む意義があるといえる。

参考:Search Engine Land「HUGE Google Search document leak reveals inner workings of ranking algorithm」

1-5. 権威性の測り方(DA・DR)

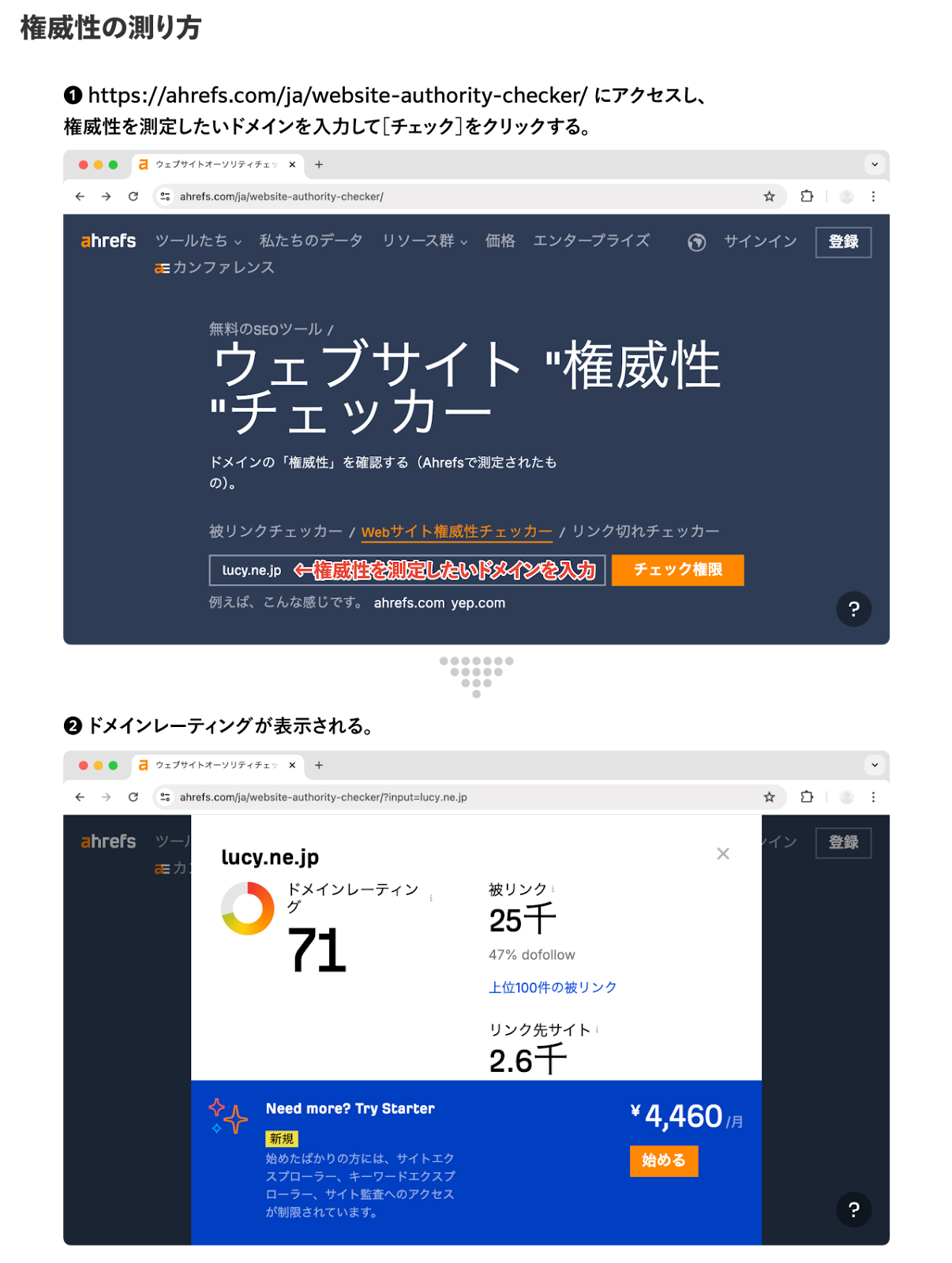

上記で「ドメインオーソリティ(DA)」と「ドメインレーティング(DR)」の語句が登場している。この補足を兼ねつつ、「権威性を測りたい」という方向けの情報を付言しておこう。

これらはそれぞれ、SEOツールの「MoZ」と「Ahrefs」が算出している指標だ。

- ドメインオーソリティ(DA:Domain Authority)

Mozが開発した検索エンジンのランキングスコアで、Webサイトが検索結果ページにランクインする可能性を予測するもの。スコアは1から100まであり、スコアが高いほど上位表示される可能性が高い。 - ドメインレーティング(DR:Domain Rating、ドメイン評価)

AhrefsによるWebサイトの権威性を示す指標。0から100までのスケールで表示され、高ければ高いほど、そのサイトはより強く、より権威があるといえる。

参考:Moz「Domain Authority: What is it and how is it calculated」、Ahrefs「Website Authority Checker: Check the “Authority” Of Any Domain」

ここまで話してきた、一般的なSEO概念としての「権威性」の定義により近いのは、Ahrefsの「DR」だ。DRは、Ahrefsの以下のページにて、無料で測定できる。

ウェブサイトオーソリティチェッカー。任意のドメインの “権威 “をチェックする

Googleの指標と合致するわけではないので、あくまでも目安ではあるが、数値として把握したい場合には試す価値があるだろう。

1-6. SEO以外のマーケティングにも役立つ権威性

本記事ではこの後、Googleのガイドラインを紐解きながら、SEO対策としての権威性を解説するが、その内容は、SEOとは無関係のマーケティング活動にも有用だ。

そもそも権威性は、コンバージョンに欠かせない要素である。

ランディングページ(LP)制作の際は、権威性を表現する要素を配置することが、テクニックとして知られている(権威付け、という)。

権威性の付与が効果的なのは、それがRTB(Reason To Believe:顧客が信じるに足る理由、訴求メッセージの説得力を支える要素)としての機能を担うからだ。言い換えれば、権威性によって広告内容や商品の優位性を信じてもらいやすくなるのである。

「マーケティングに権威性を活用したいが、具体的にどういうものなのか、わからない」

と迷ったとき、本記事で解説する “Googleの定義に通ずる権威性” が、重要な示唆を与えてくれるはずだ。

Googleはユーザー目線で物事を捉える企業だ。Googleが定義する権威性は、ユーザーの考える権威性と一致する(あるいは極めて近い)と見なして差し支えないだろう。

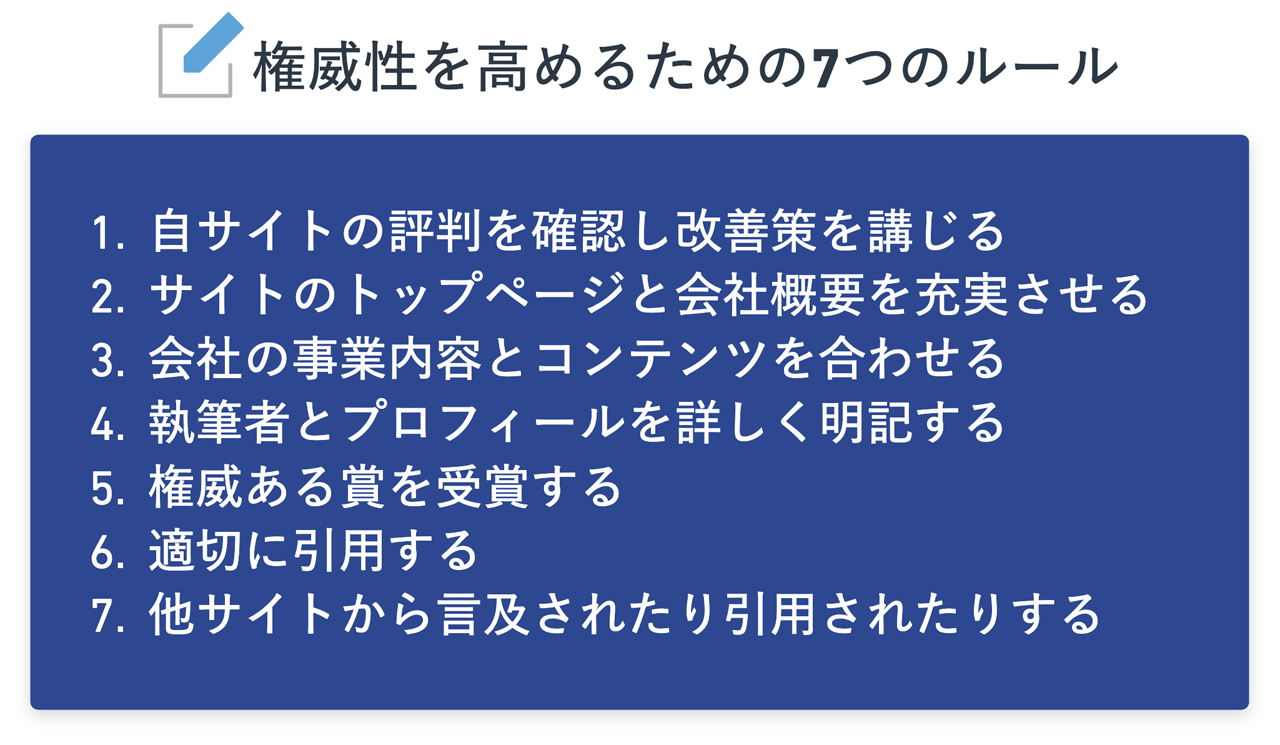

2. 権威性を高めるための7つのルール

ここからは実践的な話に移ろう。

本記事執筆時点で公開されている2024年3月5日版の「検索品質評価ガイドライン」(以下ガイドライン)を参考文献として、権威性を高めるノウハウを以下7つのルールにまとめた。

なお、検索品質評価ガイドラインは英語版しか存在しない。本記事中での引用部分は、DeepLによる自動翻訳または編集部訳となっている。

では、7つのルールをひとつずつ見ていこう。

2-1. ルール1:自サイトの評判を確認し改善策を講じる

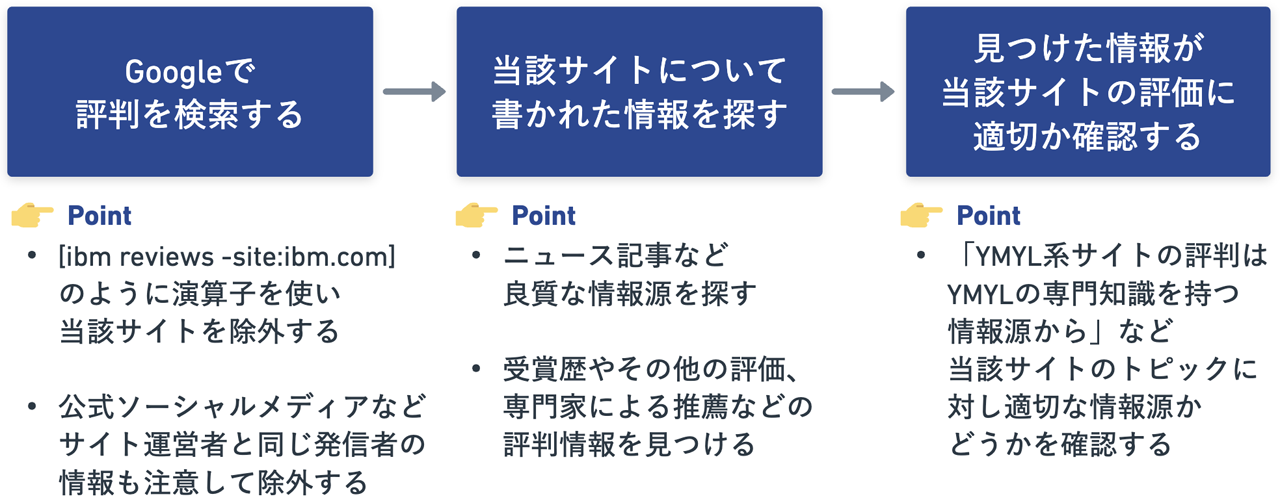

1つめのルールは「自サイトの評判を確認し改善策を講じる」である。

ガイドラインでは、Googleの検索品質評価者が、調査対象のWebサイトの評判をどんな手順で調べるべきか、具体的に指定されている。

【Webサイトに関する評判情報の検索方法】

● ibm.comを例にすると、Googleで次のような検索をしてみる。

[ibm -site:ibm.com] – ibm.comのページを除外したIBMの検索。

[“ibm.com” -site:ibm.com] – ibm.comのページを除外した “ibm.com “の検索。

[ibm reviews -site:ibm.com] – ibm.comのページを除いたIBMのレビューの検索。

[“ibm.com” reviews -site:ibm.com] – ibm.comのページを除外した “ibm.com “のレビューの検索。注:評判情報を検索するときは、Webサイトや企業自身が書いたり作成したりしたものではない情報源を見つけるようにする。たとえば、IBMは、同社に関する評判情報の独立した情報源とは見なされない、同社が密接に維持する公式ソーシャルメディアページを持っているかもしれない。

● そのWebサイトについて書かれた記事、参考文献、専門家による推薦、その他の信頼できる情報を探す。

質の高いニュース記事や情報記事は、評判の良い情報源になるかもしれない。そのような記事を探す。たとえば、[ibmsite:ja.wikipedia.org] を試してみる。ニュース記事や情報記事は、企業について知るのに役立ち、受賞歴やその他の評価、あるいは論争や問題など、評判に特有の情報が含まれている場合がある。●見つけた情報がWebサイトの評判を判断するのに適切であることを確認する。

たとえば、YMYLトピックの評判情報は、関連するYMYLトピックの専門知識を持つ情報源から得られるべきである。出典:Google「Search Quality Evaluator Guidelines(March 5, 2024)」をDeepLで翻訳

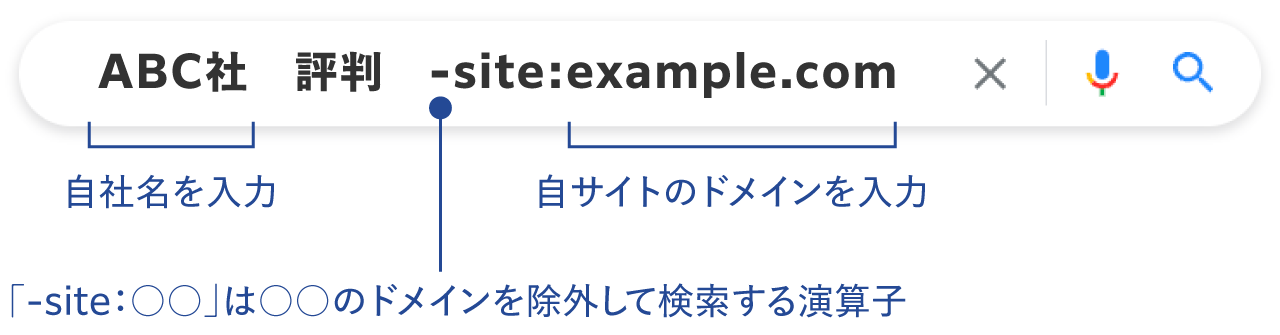

※補足:検索方法の説明で使われている「site:○○」などは検索演算子だ。検索演算子がよくわからない方は「Google 検索の結果を絞り込む (Google 検索 ヘルプ)」にて確認しよう。

まずは上記と同じ手順で、自サイトの評判を確認してみよう。

たとえば、[自社名 評判 -site:自サイトのドメイン]で検索してみてほしい。自サイトのドメインを除外して、評判を検索するクエリ(検索語句)だ。

例として、バズ部の評判を、バズ部のドメインを除外してGoogle検索すると、以下のとおりとなる。

バズ部 評判 -site:lucy.ne.jp

また、ガイドラインでは、Wikipedia内の調査も促している。Wikipediaのサイト内でも、自社の社名やサイト名を検索し、どんな結果となるか把握しよう。

現状の評判を把握し、解決すべき問題が見つかったら、その問題の解決に取り組んでいこう。

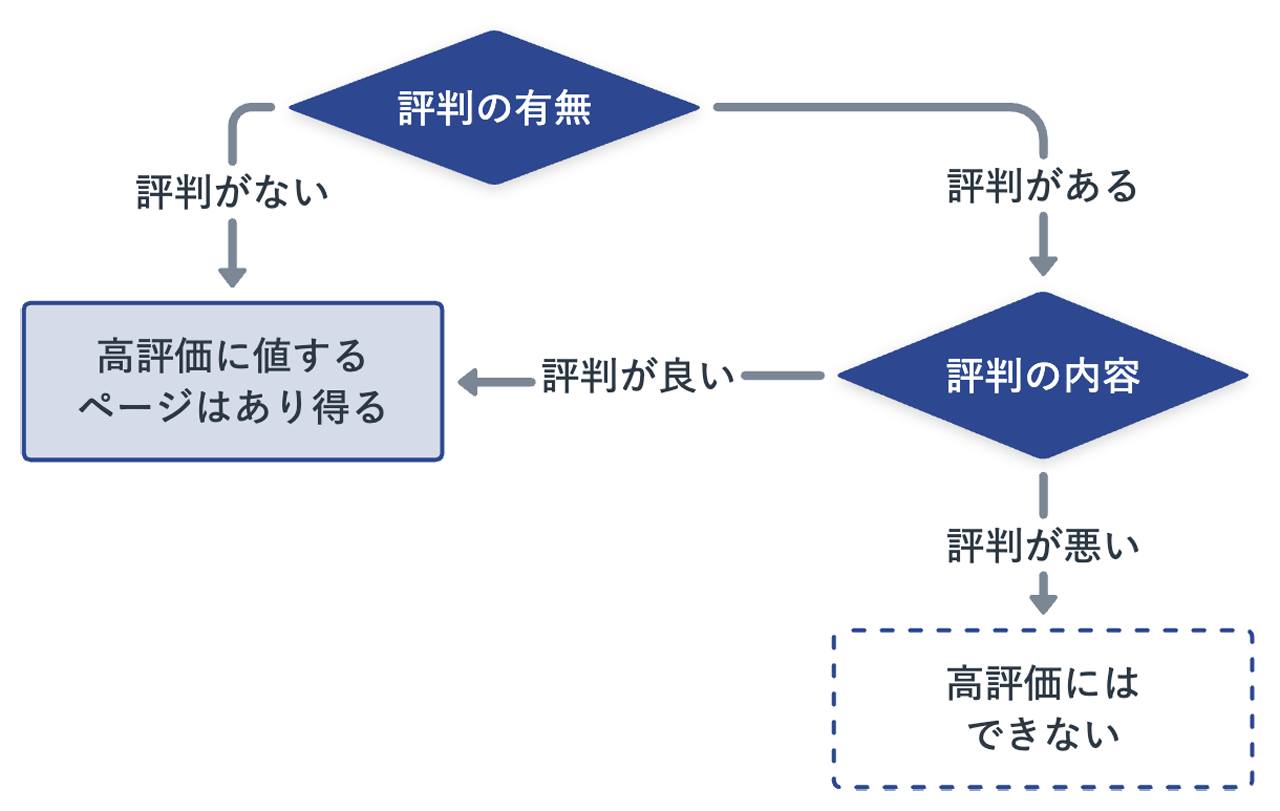

なお、ガイドラインには、「評判がなくても高評価に値するページはあるが、納得性のあるネガティブな評判を持つWebサイトを高評価にすることはできない」と書かれている。

評判をGoogle検索したとき、検索結果の上位に悪評が並んでいる(しかもそれが真実である)という状況は、まずい。ポジティブな評判を獲得するための本質的な努力をしてほしい。

2-2. ルール2:サイトのトップページと会社概要を充実させる

2つめのルールは「サイトのトップページと会社概要を充実させる」である。

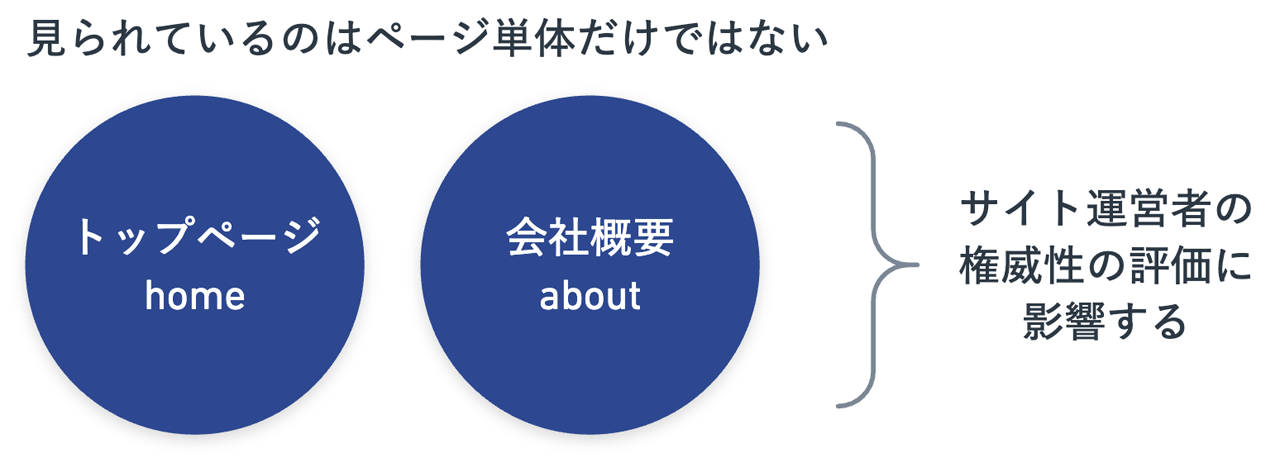

ガイドラインでは、Webサイトの「トップページ(ホームページ)」を探して確認するように指示されている。トップページには通常、そのWebサイトに関する重要な情報が掲載されているためである。

さらに、「会社概要」「about」などのページを確認して、サイトの所有者に関する情報も確認するよう求められている。

意外とここが盲点となっているサイトは多いのではないだろうか。ビジュアルだけで情報が薄いトップページや、形式的に社名や住所のみが掲載された会社概要をよく目にする。

サイトのトップページや会社概要は、「自分たちが何者で、どのような権威性を持っているのか」がわかるよう、充実させるべきだ。

一般的に認知され、社会的に認められている事実を客観的に明示する必要がある。具体的には、以下の情報を掲載するとよいだろう。

- 事業領域、専門分野

- 取得している許認可(免許、届出、登録証など)

- クレデンシャル(保有する資格、学位、経歴など)

- 市場シェア

- 受賞歴

- 大手メディア(新聞・NHK・民放テレビなど)の掲載履歴

- 公的機関とのつながり(政府、政府関係機関、官公庁、地方自治体など)

- 取引先企業/導入企業

2-3. ルール3:会社の事業内容とコンテンツを合わせる

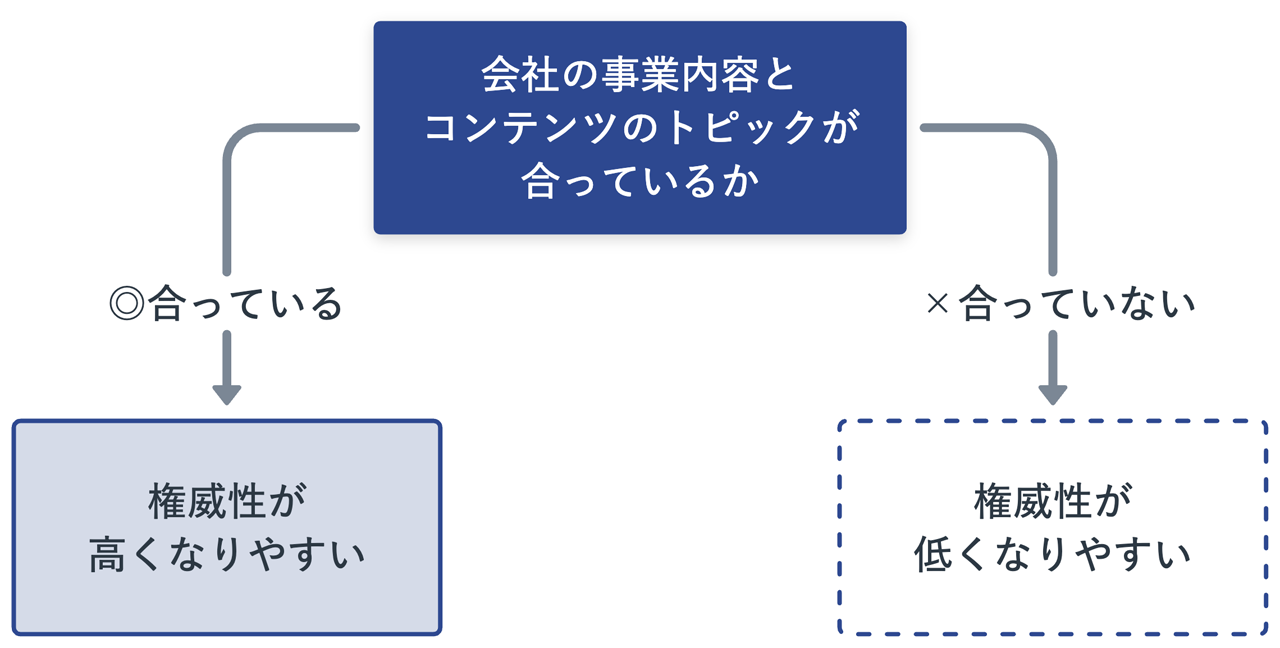

3つめのルールは「会社の事業内容とコンテンツを合わせる」である。

たとえば、ソフトウェア制作会社ならばソフトウェアのコンテンツを、バックパックメーカーならバックパックのコンテンツを展開したほうが、「その分野で権威性がある」と認められやすい。

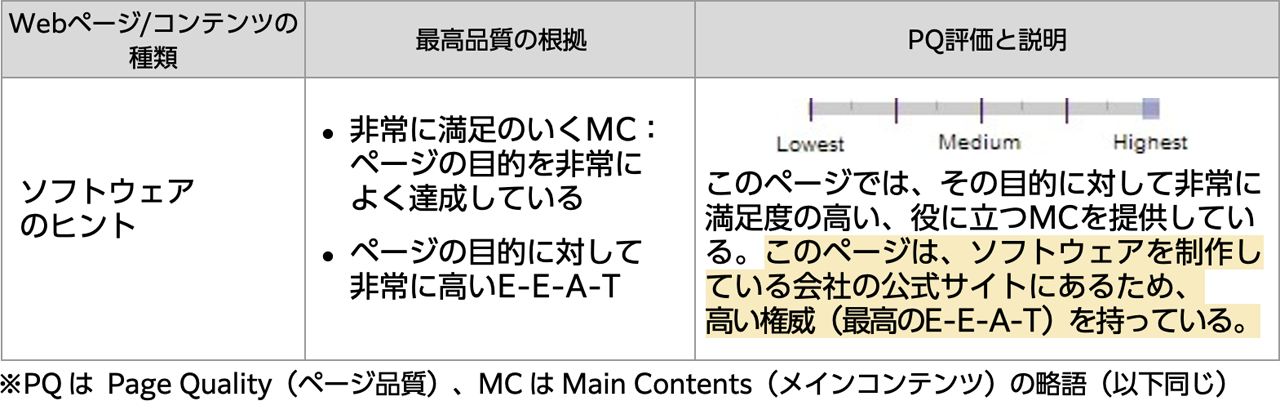

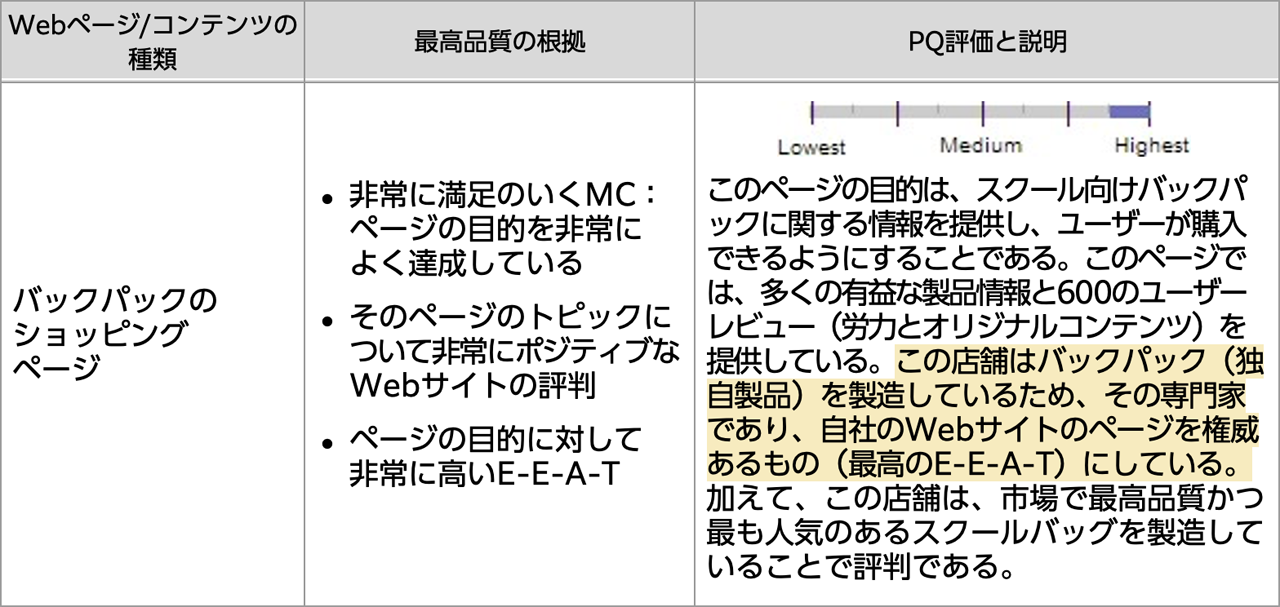

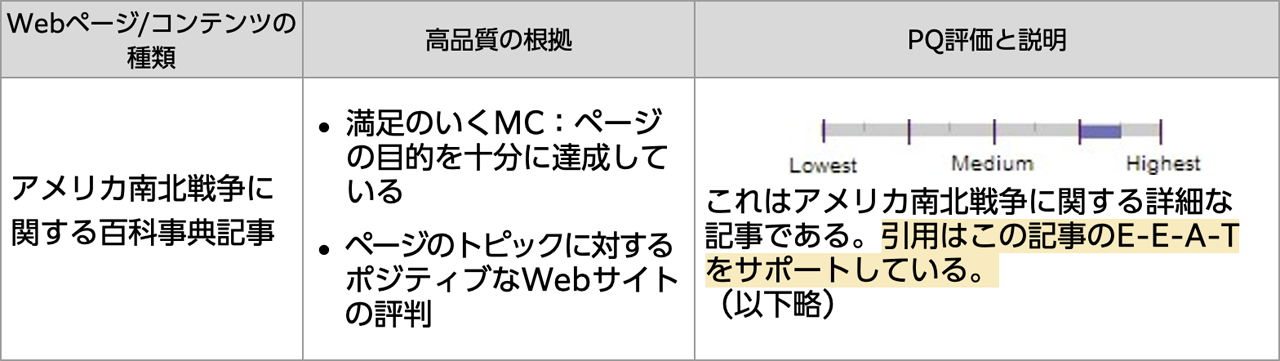

というのも、ガイドラインではページ品質を評価するケーススタディが多数紹介されているのだが、こんな事例がある。

“ソフトウェアのヒント” というコンテンツを、ソフト制作会社の公式サイトで展開したことによって、「ソフトを制作している会社の公式サイトにあるため、高い権威を持っている」と評価されているのだ。

同様に、バックパックメーカーのページでは、「この店舗はバックパックを製造しているため、その専門家であり、自社のWebサイトのページを権威あるもの(最高のE-E-A-T)にしている」と書かれている。

同じロジックで、自社の事業分野のコンテンツは、権威性を獲得しやすいといえる。

「餅は餅屋」というが、専門外に安易に手を出すよりも、自社の事業領域のコンテンツを徹底的に掘り下げるほうが、権威性の向上に寄与するだろう。

2-4. ルール4:執筆者とプロフィールを詳しく明記する

4つめのルールは「執筆者とプロフィールを詳しく明記する」である。

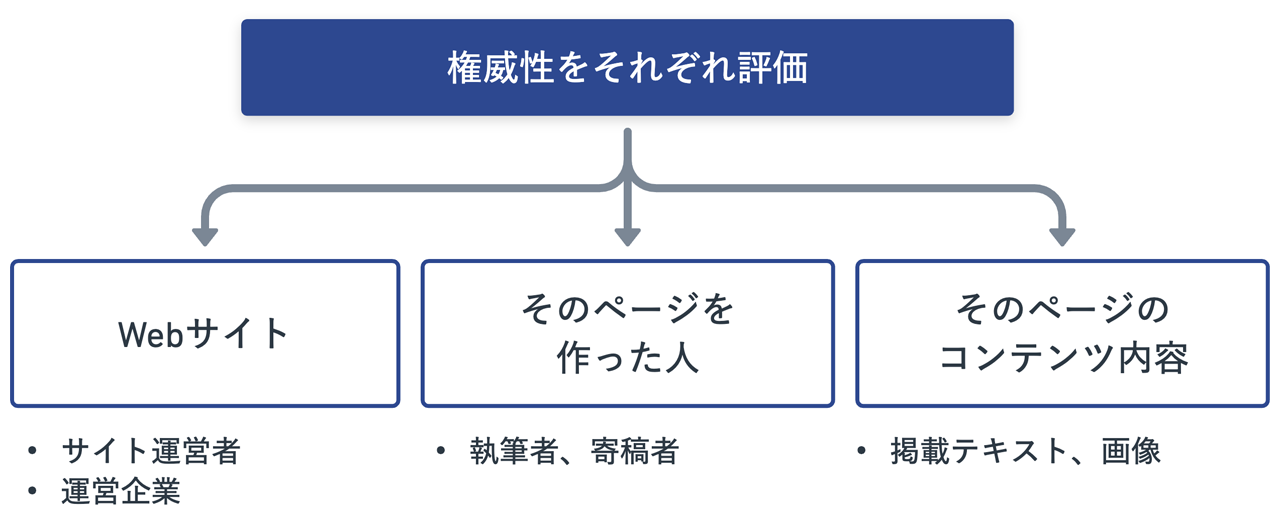

E-E-A-Tの権威性は、以下の3つが評価対象となる。

- Webサイト

- そのページを作った人

- そのページのコンテンツ内容

前述のサイトの評判や会社概要の充実はWebサイトの権威性、コンテンツと事業領域の一致はコンテンツ内容の権威性の話だ。

さらに、各URLごとに、「そのページの作者に対する権威性」にも配慮する必要がある。たとえば、記事型のメディアならば、各記事の執筆者が該当する。

本名や顔写真、肩書、略歴など、執筆者の属性を具体的に開示しよう。権威性の証左となる。誰が書いたのかわからないページは、それだけで低評価になるリスクがあるので注意したい。

【執筆者情報の開示項目】

- 本名:執筆者の実名を明記する。ペンネームを使う合理的な理由があればペンネームでもかまわないが、本名であればより望ましい。実在する人物が書いていると印象付けられる。

- 顔写真:執筆者の顔写真を掲載する。執筆内容に合ったトーンのものを選ぶ。

- 肩書と所属:医師、弁護士、大学教授、企業の役職など、執筆内容に関連する肩書があれば明示する。所属組織(企業名、団体名、大学名など)も記載する。

- 経歴:執筆内容に関連した学歴、職歴、研究実績、実務経験などを具体的に記載する。

- 資格:執筆内容に関連する国家資格、公的資格、民間資格などがあれば明記する。

- 執筆実績:執筆内容に関連する過去の記事執筆実績やメディア掲載履歴を記載する。Webメディアだけでなく、新聞や雑誌などの掲載歴もアピールできるとよい。

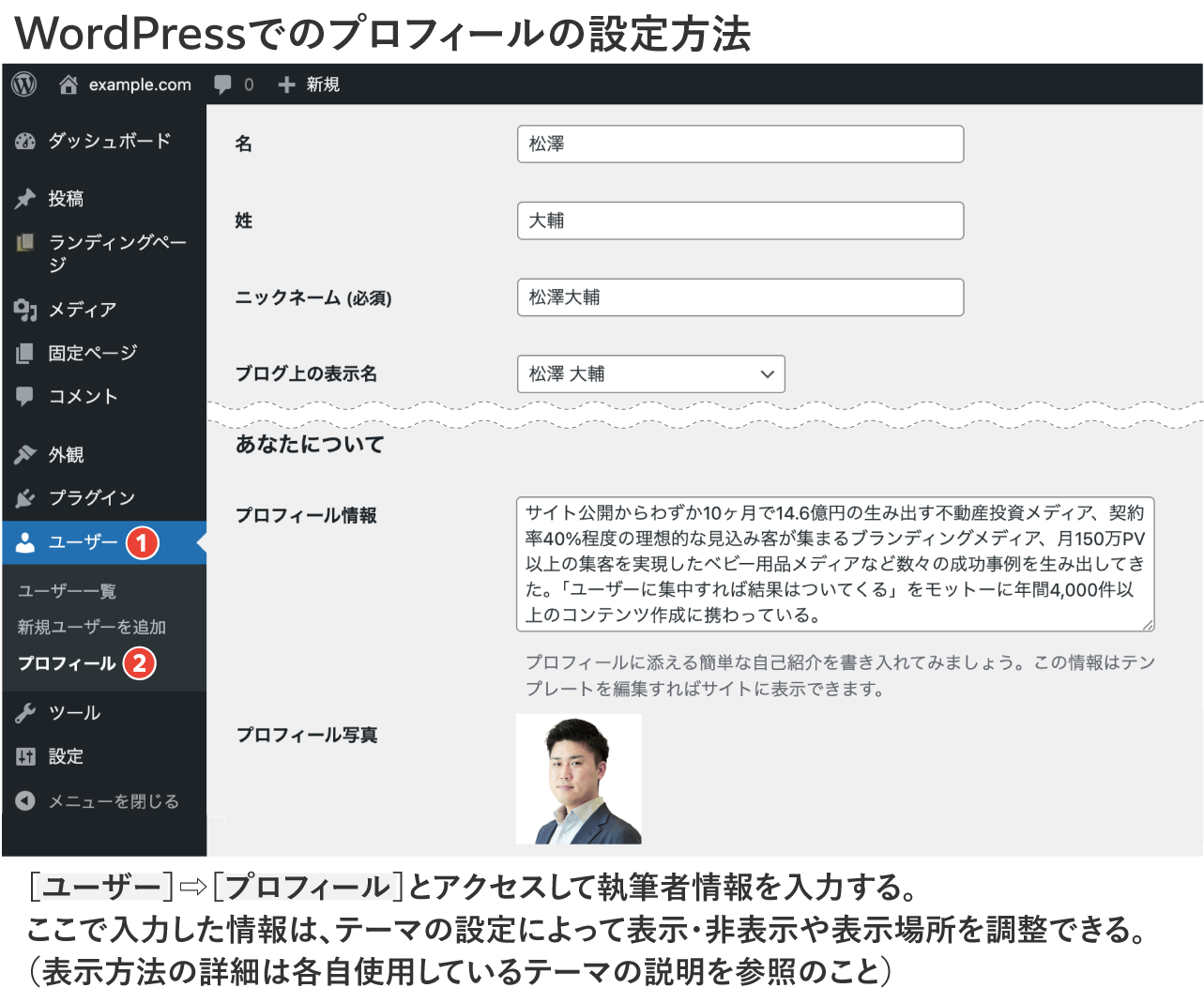

作業ベースでは、WordPressであれば、ユーザーのプロフィールを登録し、各ページ(記事)に表示されるよう設定すると、構造化されて適切にGoogleに情報を渡せる。

※WordPressの管理画面から[ユーザー]→[プロフィール]で、プロフィールの入力画面にアクセスできる。

作業の詳細は、以下の記事も参考にしてほしい。

E-A-Tを高めるWordPressプロフィール作成方法|コピペで使えるサンプルあり

2-5. ルール5:権威ある賞を受賞する

5つめのルールは「権威ある賞を受賞する」である。

ガイドラインのケーススタディで目立つのが「受賞」に関する記述だ。具体例を挙げると、以下のような言及がある。

- 数々の権威ある賞を受賞している新聞社のホームページ

- 全国雑誌賞を複数回受賞している雑誌サイト

- いくつかの栄誉ある賞を受賞した新聞のブログ記事

- ネット上のベスト猫動画に贈られる「ゴールデン・キティ・アワード」を受賞

- 数々の賞を受賞しているテレビ番組

これらの事例から、Googleが権威性を客観的に評価するために、受賞歴を重要な指標のひとつとして活用していることがうかがえる。

チャンスがあれば、業界団体や自治体などが主催する各種アワードに、積極的にエントリーすることをおすすめしたい。

しかし、「うちのような小さな会社には無理」「コストがかかりそう」といった理由から、アワードへのチャレンジを躊躇するケースもあるかもしれない。

あるいは、「SEO対策で受賞を狙うなど、本質からズレている」と考える向きもあるだろう。

ただ、「自社の価値を、客観的に、わかりやすくユーザーに伝える」という観点から見ると、“受賞” は、理にかなった有効なツールだ。受賞によってブランド価値の向上や信頼度アップが期待できる。

自社の強みを再確認し、アピールポイントを磨き上げることは、日々のビジネスを見直す好機にもなるはずだ。

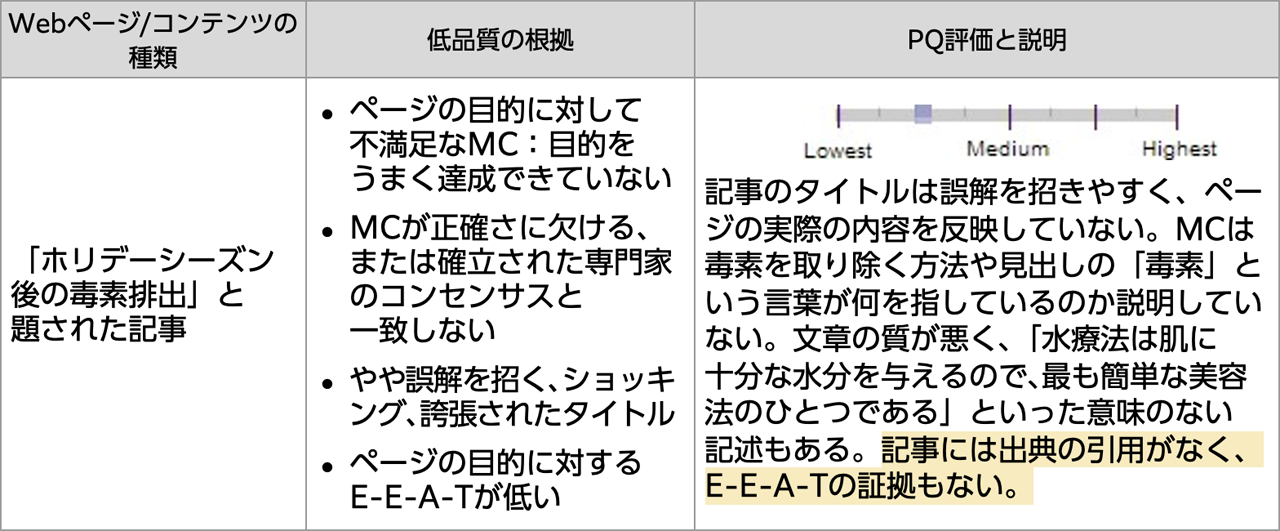

2-6. ルール6:適切に引用する

6つめのルールは「適切に引用する」である。

適切に「引用」を使ってコンテンツを制作することは、E-E-A-Tの高評価に資すると考えられる。

実際、ケーススタディに、「引用はこの記事のE-E-A-Tをサポートしている」という記述が登場する。

あるいは逆に、低品質と評価した説明として、「記事には出典の引用がなく、E-E-A-Tの証拠もない」という表現も確認できる。

コンテンツ制作の際は、権威性の高いWebサイトからの引用を活用し、根拠を補強することを検討してほしい。

“権威性のあるWebサイト” の代表例は、以下のとおりだ。

- go.jp:日本の政府機関、官公庁、独立行政法人

- lg.jp:地方自治体・公共団体

- ac.jp:学校法人・大学

たとえば、政府の統計ポータルサイト「e-Stat」では、さまざまなオープンデータを入手できる。あるいは、以下のように検索演算子を利用してGoogle検索すれば、権威性の高いWebサイトの情報を絞り込める。

検索語句 site:go.jp OR site:lg.jp OR site:ac.jp

(↑クリックして確認してみてほしい)

権威あるサイトの情報を巧みに取り入れ、自サイトの権威性を向上させていこう。

2-7. ルール7:他サイトから言及されたり引用されたりする

7つめのルールは「他サイトから言及されたり引用されたりする」である。

2018年に、Googleのゲイリー・イリェーシュがE-E-A-Tの前身であるE-A-Tに関する質問に答えている。

イリェーシュは、

「E-A-Tのおもな判断材料となるのは、リンクや権威性あるサイトでのメンション(言及)である」

と言っている。たとえば、ワシントンポストがあなたのことを紹介したら、それはグッドだ、と。

これまでSEO界では「被リンク」の重要性が叫ばれ続けてきたが、現在のGoogleは、リンクの有無にかかわらずE-E-A-Tを正しく評価できるよう、進化を続けている。

被リンクの獲得に躍起になるよりも、数多く言及されるWebサイトを目指すべきだろう。

権威あるサイトでのメンションのほか、「サイテーション」の獲得にも着目してほしい。

サイテーション(citation)とは先にも出てきた「引用」のことである。ほかのWebサイトから、よく引用されているサイトは、社会的承認を得ていると評価される。

ときおり、右クリック禁止を実装して「コピペ禁止!」などとポップアップを出しているサイトを見かける。ユーザビリティもさることながら、引用や言及によってGoogleに評価されるチャンスを捨てている。

自サイトは、引用や言及を歓迎する姿勢が、ユーザーに伝わる状態になっているか。あらためて確認してみよう。

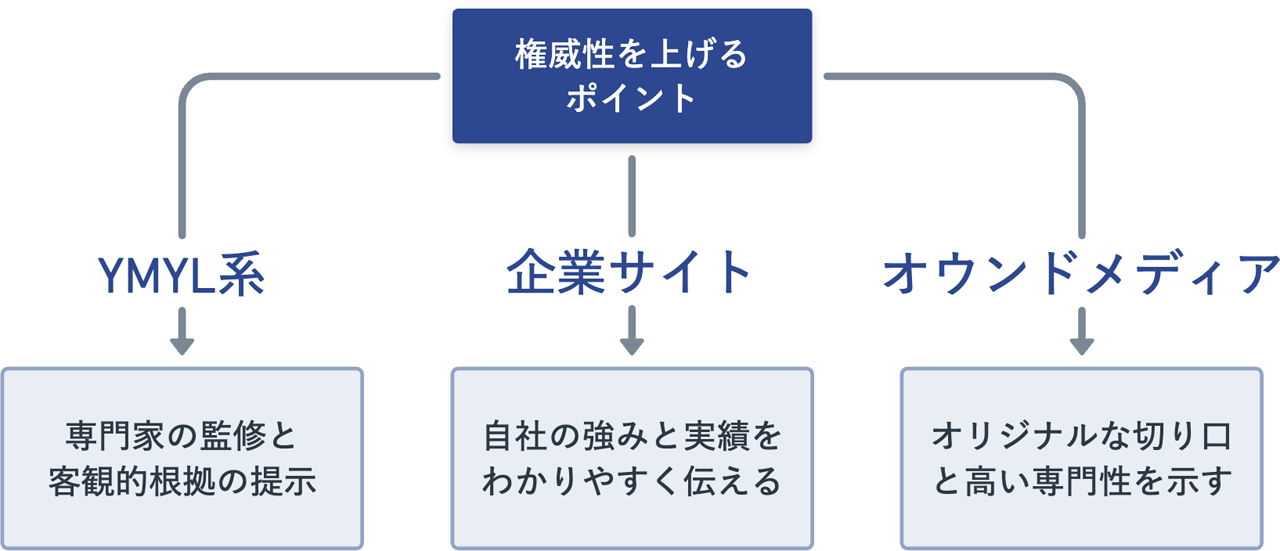

3. 3つのサイト種別ごとの権威性向上ポイント

権威性向上の基本ルールは以上だが、サイトによって重点が変わる部分がある。

ここでは、以下3つのサイト種別ごとに、ポイントを紹介しよう。

3-1. YMYL系:専門家の監修と客観的根拠の提示が不可欠

まず、YMYL系のサイトでは、ユーザーの重大な意思決定に影響する情報を扱うため、一段高いレベルの権威性が求められる。

医療・健康、金融、法律関連など、YMYL分野に該当する記事は、該当分野の専門家による監修を徹底すべきだ。

根拠に基づいた客観的な情報提示を心がけ、私見の混入は避けることが肝要である。

【YMYL系サイトで権威性を高めるポイント】

- 医師、弁護士、税理士など、その分野の専門家による監修を受ける。

- 参考文献や統計データなど、信頼できる客観的な根拠を示す。

- 監修者のプロフィールを明記し、その専門性をアピールする。

- 「~と思われる」「おそらく~」など、推測や私見を交えない。

- 違法性のある情報や人権侵害につながる表現は厳に慎む。

YMYL系の記事は、人々の生活や人生に大きな影響を与える可能性がある。Googleのアルゴリズムは、YMYLを厳重に監視しているため、専門家以外に勝ち目はない。

専門的知見と良心を兼ね備えた者が、細心の注意を払って制作すべきである。

YMYLについては、以下の記事も参照してほしい。

【2023年】YMYLとは?基本の必携知識から最新対策までアップデート

3-2. 企業サイト:自社の強みと実績をわかりやすく伝える

次に、企業サイトで権威性を示すには、事業理念とビジョン、独自の強み、確かな実績などを前面に打ち出すことが重要だ。

自社の価値や専門性を、具体的な数値データとともに伝えることを意識したい。

【企業サイトで権威性を高めるポイント】

- 企業の設立経緯や実績を、ストーリー性を持たせて説明する。

- 自社の市場シェアや売上高、顧客満足度などの数値を公開する。

- 特許取得数、受賞歴、メディア掲載実績など、第三者から認められた実績を示す。

- 商品・サービスの開発秘話や改良の歴史を、写真や動画を交えて紹介する。

- お客様の声や導入事例を掲載し、自社への信頼を感じてもらう。

また、代表者のメッセージや従業員インタビューを通して、企業の人となりに触れる機会も設けよう。

顧客との確かな信頼関係がブランドの礎となり、ひいてはサイトの権威性向上につながるはずだ。

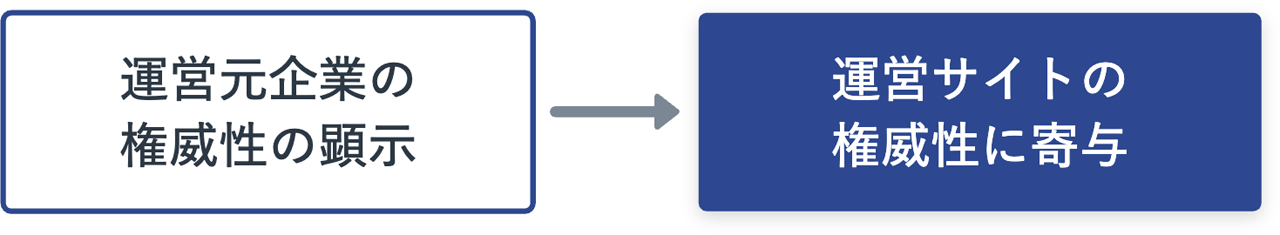

なお、7つのルールでも触れたとおり、会社概要などのページが充実していることは、同じ運営元として展開する各サイト(オウンドメディアなど)の権威性の顕示につながる。

手を抜かずに取り組もう。

3-3. オウンドメディア:オリジナルな切り口と高い専門性を示す

オウンドメディアにとって最も重要なのは、オリジナリティと専門性の高いコンテンツ制作だ。

他社にはない切り口で、専門的かつ実用的な情報を発信し続けることが、権威性獲得の近道となる。

【オウンドメディアで権威性を高めるポイント】

- 競合サイトにはない独自の視点やテーマで記事を制作する。

- 業界の第一人者へのインタビューや対談記事を掲載する。

- 自社で実施したアンケートやデータ分析の結果を活用する。

- 最新トレンドや旬なトピックをいち早くキャッチアップし解説する。

- 初心者向けの丁寧な解説記事と、上級者向けの深掘り記事をバランス良く展開する。

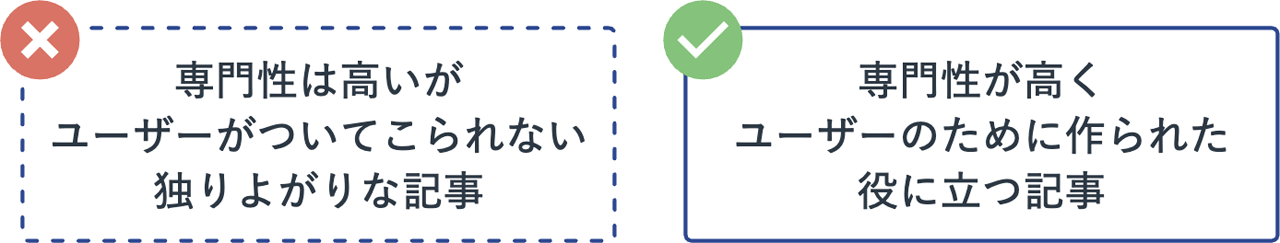

注意点としては、専門性に特化しすぎて記事が硬くなり過ぎないよう、平易でわかりやすい構成と言葉選びを心がけたい。肝心のユーザーがついてこられなければ、権威性も何もないからだ。

大前提は、ユーザー目線に立った記事づくりである。そのうえでメディアとしての信頼と評価を着実に高めていこう。

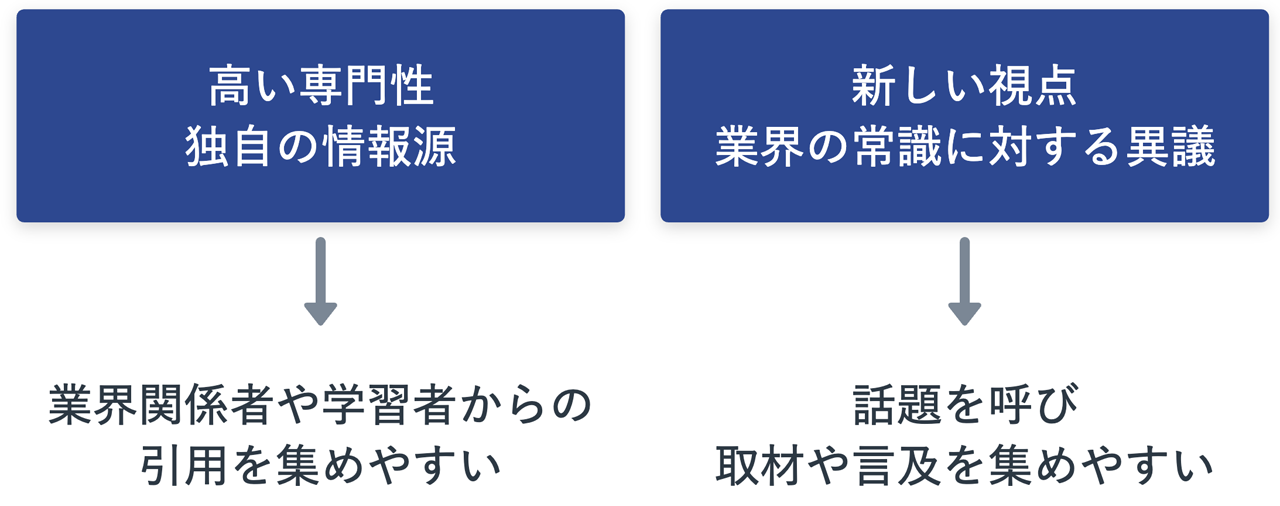

加えて、意識したいのが、他サイトやSNS上でのメンション(言及)・サイテーション(引用)の獲得だ。

専門性の高いオリジナルコンテンツは、業界関係者やメディアから、多くの引用を集めやすい。権威サイトから頻繁に引用されれば、オウンドメディア自体の権威性も高まっていく。

一方、ときには業界の「常識」に異議を唱え、新しい視点を提示することも重要である。そうした発信が話題を呼び、メディア側からの取材や言及につながることもあるからだ。

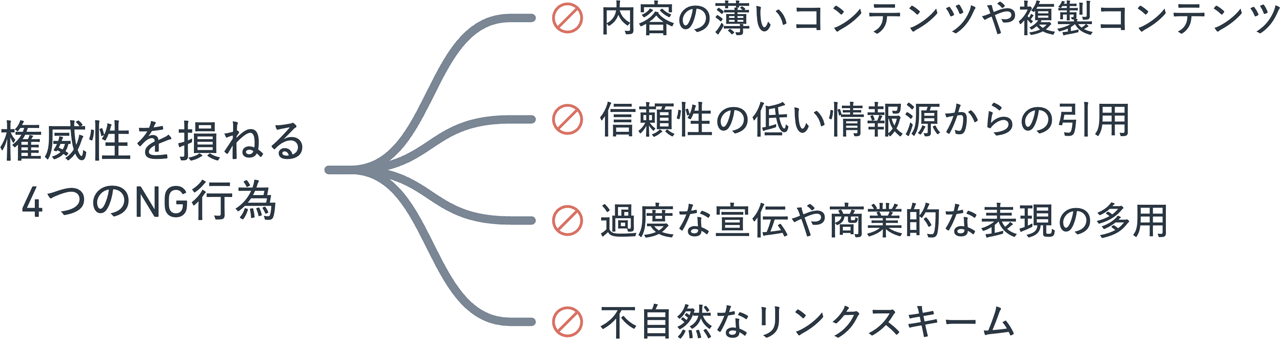

4. 権威性を損ねる4つのNG行為

ここまで、権威性向上のための心得を見てきたが、一方で避けるべきNGポイントもある。次の4つの行為は、サイトの権威性を大きく毀損しかねない。

それぞれ、以下で確認しておこう。

4-1. 内容の薄いコンテンツや複製コンテンツ

1つめのNG行為は「内容の薄いコンテンツや複製コンテンツ」だ。

ユーザーにとって価値の低い薄っぺらなコンテンツは、サイトの評判を下げる。キーワードを無理やり詰め込んだ記事や、他サイトからの丸写しコピペ記事などがこれに該当する。

【薄いコンテンツや複製コンテンツの具体例】

- キーワードを過剰に繰り返すだけで、有益な情報が乏しい記事。

- 他サイトの記事を無断で丸ごとコピーし、自サイトに掲載したもの。

- 短い文章を単に羅列しただけで、まとまりのない内容の記事。

- 同じ内容の記事を、語順を変えたり表現を変えたりして量産したもの。

- アフィリエイトリンクだらけで、役立つ情報がほとんどない記事。

質の低いコンテンツは、そのページ単体のみならず、サイト全体の権威性に悪影響を与える。サイト内に上記のようなページがあれば、削除したほうがよい。

オリジナリティとクオリティにこだわった、丁寧な情報発信を心がけよう。

4-2. 信頼性の低い情報源からの引用

2つめのNG行為は「信頼性の低い情報源からの引用」だ。

前出の7つのルールで「適切な引用」を推奨した。しかしながら、情報ソースが曖昧なサイトや、専門性に欠ける個人ブログなどからの安易な引用は慎もう。

権威の低い外部サイトの情報を無批判に引用すれば、自サイトの信憑性も失われかねないからだ。

【信頼性の低い情報源の例】

- 発信者の匿名性が高く、情報の出所が不明なサイト。

- 専門的な根拠に乏しく、個人的な意見だけが述べられているブログ。

- 誤字脱字や文法的な誤りが多数見られ、情報の正確性に疑問があるページ。

- 古いデータや時事性に欠ける統計資料を使用しているメディア。

- 広告や販促目的の記事ばかりを掲載し、公正性に欠けるサイト。

引用先の選定は慎重に行い、内容の妥当性も十分に吟味する必要がある。

go.jpドメインをはじめとする権威ある一次情報源から引用し、情報の正確性を担保するよう努めてほしい。

4-3. 過度な宣伝や商業的な表現の多用

3つめのNG行為は「過度な宣伝や商業的な表現の多用」だ。

ユーザー価値の低い売り込みや誇大広告を繰り返すサイトは、信頼を失う。権威性のベースである「評判」を落とすことになる。

コンテンツ内で商品やサービスを過剰に推奨したり、ステマまがいの宣伝を繰り返すのは避けたい。

【過度な宣伝表現の例】

- 「激安!」「絶対お得!」など、扇情的な表現を多用するキャッチコピー。

- 「間違いなく効果アリ!」など、根拠の乏しい断定表現。

- ほとんどが販促目的の記事で、ユーザー目線の情報提供が皆無なサイト。

- ステルスマーケティングを想起させる、不自然な商品紹介記事。

- ポップアップ広告や自動再生動画広告など、ユーザビリティを損ねる販促手法。

もちろん、広告宣伝を行うこと自体は悪ではない。しかし、あくまでも、ユーザーの問題解決に役立つ情報提供に徹するのが賢明だ。

販促とコンテンツのバランスに注意し、節度ある表現を心がけよう。

4-4. 不自然なリンクスキーム

4つめのNG行為は「不自然なリンクスキーム」だ。

検索順位向上のために被リンク購入や過剰な相互リンクに手を出すのは、断じて避けるべきだ。

こうした行為は「リンクスキーム」と呼ばれ、検索エンジンの評価を不当に操作するために、不自然なリンク構造を意図的に構築することを意味する。

【リンクスキームの例】

- 金銭や商品との交換によって、自サイトへのリンクを購入・販売すること。

- 関連性の低いサイト同士で、過剰に相互リンクを張り合うこと。

- 品質の低いディレクトリサイト(Webサイトのリンク集)に、自サイトのリンクを大量に登録すること。

- リンクを装うためにテキストや画像を隠す「クローキング」(偽装)を施すこと。

- 商品やサービスのレビューや口コミと引き換えに、自サイトへのリンクを要求すること。

これでは、本来の実力に基づく権威性など望むべくもない。 コンテンツ品質の地道な向上こそが、健全な被リンク獲得の唯一の近道なのだ。

リンクスキームに頼らず、ユーザー視点で価値あるサイト作りに専念していこう。

5. まとめ

本記事では「権威性」をテーマに解説した。要点をまとめておこう。

- 権威=「社会的に承認を受けた」という意味

- SEOにおける「権威性」はGoogleのE-E-A-Tのひとつ

- Google内部文書で「SiteAuthority」の存在が判明

権威性を高めるための7つのルールとして、以下を紹介した。

- 自サイトの評判を確認し改善策を講じる

- サイトのトップページと会社概要を充実させる

- 会社の事業内容とコンテンツを合わせる

- 執筆者とプロフィールを詳しく明記する

- 権威ある賞を受賞する

- 適切に引用する

- 他サイトから言及されたり引用されたりする

サイト種別ごとの権威性向上ポイントは、以下のとおりだ。

- YMYL系:専門家の監修と客観的根拠の提示が不可欠

- 企業サイト:自社の強みと実績をわかりやすく伝える

- オウンドメディア:オリジナルな切り口と高い専門性を示す

権威性を損ねる4つのNG行為として、以下を紹介した。

- 薄いコンテンツや複製コンテンツ

- 信頼性の低い情報源からの引用

- 過度な宣伝や商業的な表現の多用

- 不自然なリンクスキーム

権威性を高めるための活動は、根っこで「ユーザーとの信頼関係を築き、高品質なコンテンツとビジネスを生み出すこと」へつながっている。

本記事で紹介したエッセンスを取り入れながら、切磋琢磨を続けてほしい。