- オンライン

コンテンツとは?良質なコンテンツを作りたい人への重要ヒント

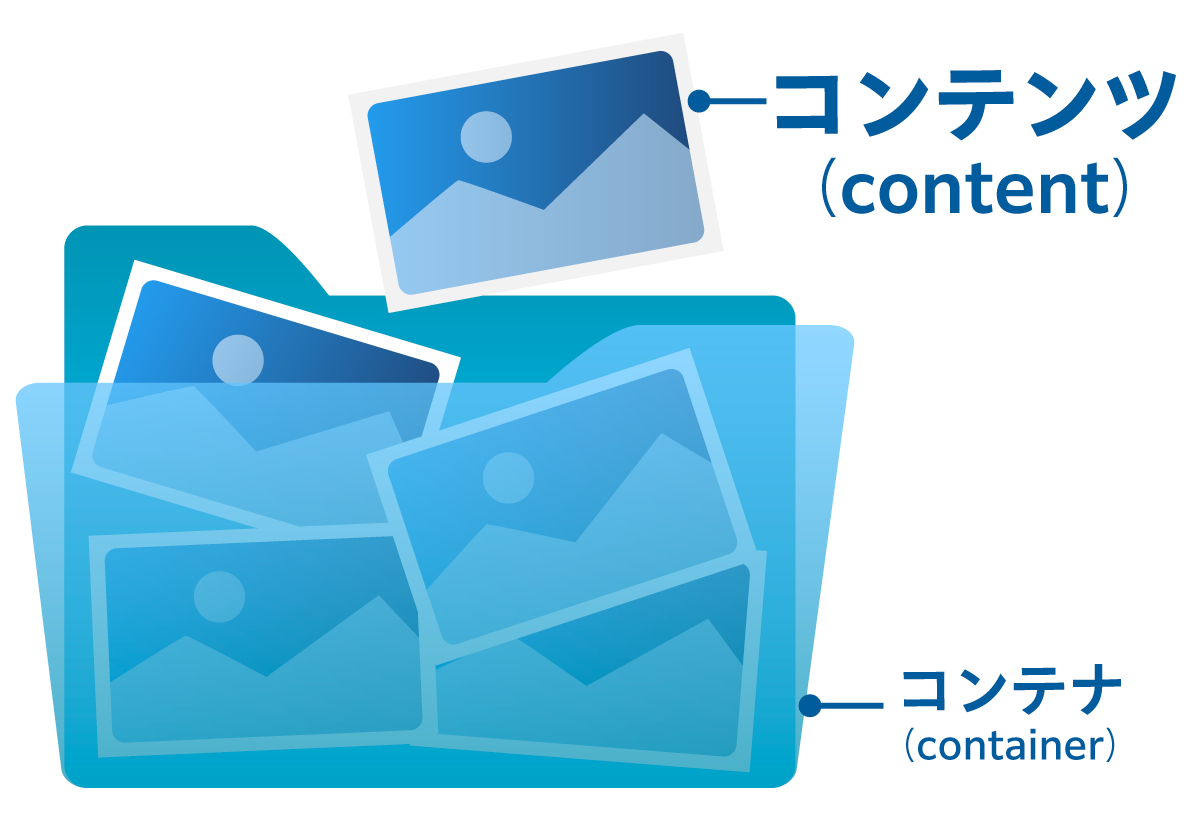

コンテンツ(content)とは、もともとは「中身・内容」を示す言葉だが、エンターテインメントやマーケティングの分野では、「情報の内容そのもの」を意味することが多い。

文字や画像、動画などの複数の要素から構成された全体を「コンテンツ」というイメージだ。コンテンツにはたくさんの種類があるが、例えば以下のようなものがある。

・記事コンテンツ(テキストや画像、動画などで構成されているブログ記事など)

・動画コンテンツ(商品紹介ムービーや広告動画、アニメーション動画など)

・エンタメコンテンツ(映画・アニメ・演劇・読書・ゲームなどさまざまなものを含む)

・デジタルコンテンツ(アナログコンテンツの反対語/音楽・画像・SNS・アプリなど)

かつてビル・ゲイツ氏が「Contents is King」という発言をしたように、あらゆる市場を制するものは「中身(コンテンツ)」である。

といっても、コンテンツをただ作ればいいわけではなく、「ユーザーの役に立つ有益なコンテンツ」を作らなければ意味がない。

この記事では、「コンテンツとは何か?」の定義を丁寧に確認したうえで、良質なコンテンツを作りたい人向けのヒントをお届けする。

この記事を読むとわかること |

| コンテンツが目指すべき3つのゴール |

❶ Googleに評価されるコンテンツ |

お読みいただくと、あいまいだったコンテンツへの理解が明確になると同時に、「どんなスタンスでコンテンツと向き合えば、人々に価値を届けられるのか?」という問いに、ひとつの答えが得られるだろう。

コンテンツづくりの前に、目を通していただければと思う。

目次

1. コンテンツとは

まずは「コンテンツとは何か」、言葉の意味を理解していこう。

1-1. コンテンツ(content)の意味

コンテンツの語源は英単語の「content」であり、「中身・内容」という意味を持っている。

日本語の「中身、内容」という言葉が幅広い概念であるように、英語のコンテンツが指す範囲も幅広い。

なかでも、以下3つのニュアンスで使われることが多い。

|

contentには「中身=実質・本質」という意味もある

ちなみに【content】には「実質・本質」という意味もある。日本語の【中身】に「(見かけや評判に対する)実質・本質」のニュアンスがあるのと同じだ。

たとえば「spiffy but content-free documents」といったら、「見栄えはいいが、中身のない書類」という意味になる。

1-2. エンタメ界隈における「コンテンツ」の意味

日本国内では、2000年以降、エンターテインメント界隈で「コンテンツ」の表現が多く見られるようになった。

背景として挙げられるのは、娯楽・教養分野のコンテンツビジネス振興策が、日本の国家戦略に位置づけられたことである。

2004年5月に制定されたコンテンツ振興法(正式名称:コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律)における「コンテンツ」の定義を見てみよう。

第二条 この法律において「コンテンツ」とは、映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。

簡単にいえば、「エンタメ・アート・教養の目的で鑑賞・視聴される創作物や情報財」が、この文脈におけるコンテンツだ。

1-3. マーケティングにおける「コンテンツ」の意味

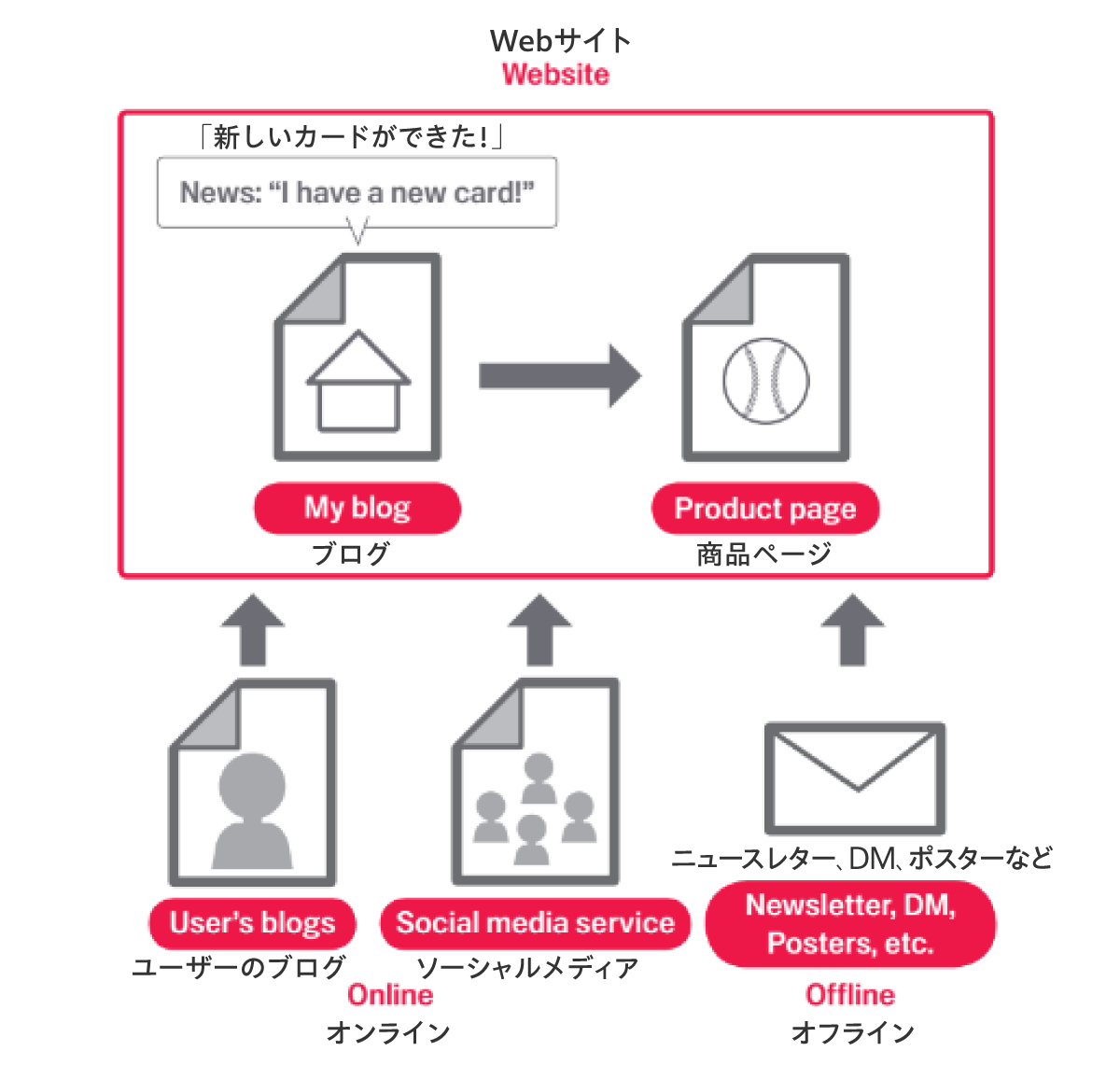

日本のコンテンツビジネス振興の流れとは別に、時期を同じくしてコンテンツが頻出ワードとなった要因がある。それが「コンテンツマーケティング」だ。

コンテンツマーケティングは、2000年代から活発化した世界的なマーケティングの潮流である。世界中のマーケティング先進企業が、いま最も注力している分野だ。

コンテンツマーケティングとは何かといえば、

「従来の売り込み的コミュニケーション(広告・宣伝)ではなく、顧客にとって価値ある情報・アイデア・エンタメといった“コンテンツの提供”を通じて、顧客とコミュニケーションをとる手法」

である。

たとえば、企業は15秒のテレビCMを放映する代わりに、顧客の問題を解決するお役立ちブログを運営するようになった。

実際、Harvard Business Reviewによれば、

〈ブランドが投稿するブログ記事の数は、過去5年間で800%以上増加した〉(2018年)

という。

コンテンツマーケティングのメインストリームは、WordPressなどで構築するブログ形式の記事コンテンツだが、ほかにもさまざまな形式がある。

▼ コンテンツの種類 |

※コンテンツマーケティングについて詳しく知りたい方は「コンテンツマーケティングとは?|広告費ゼロで10倍の売上を達成した手法」も参照してほしい。

ここまでの話をまとめておこう。

● コンテンツの純粋な意味は、「中身、内容」である。 |

2. コンテンツを構成する要素の種類(テキスト・画像・動画など)

1章で解説した通り、コンテンツ(content)とは、もともとは「中身・内容」を示す言葉である。

しかし、エンターテインメントやマーケティングの分野では、「情報の内容そのもの」を意味することが多い。

例えば「記事コンテンツ」は、ブログなどに掲載された記事そのものを意味する。

このコンテンツの中には、テキスト(文字情報)や画像、埋め込み動画、リンクなど、さまざまな素材が含まれる。

それらの素材の集合体を指して「記事コンテンツ」という文脈になる。

【コンテンツを構成する素材の種類(一例)】

テキスト(文字情報) | 記事コンテンツやWebコンテンツのメインとなる要素 |

画像 | 記事コンテンツやWebコンテンツで、文章を補う目的で使われることが多い要素 |

動画 | Webコンテンツで使用されることが増えてきた要素 |

ゲーム | ゲームコンテンツという文脈では、ゲームのタイトルそのものを示す |

音声 | 演劇コンテンツという文脈では、音声や演者の動きなどもコンテンツを構成する要素となる |

文脈によって「コンテンツ」の意味は変わるが、おおむね、そのコンテンツを構成する複数の要素をまとめて、全体を「コンテンツ」と呼ぶというイメージで理解すれば間違いないだろう。

3. コンテンツの使用例|6種類のコンテンツを解説

コンテンツとは、「情報の内容そのもの」であるということが分かったところで、「具体的にどのようなものがコンテンツなのか」を解説していこう。

いくつかの「〇〇コンテンツ」という言葉の意味を知ることで、「コンテンツがどういうものを指すのか」イメージできるようになるはずだ。

※デジタルコンテンツとアナログコンテンツについて コンテンツはもともとデジタルのものだけを表す言葉ではなく、アナログのコンテンツ(演劇や音楽ライブ、CDなど)も「コンテンツ」と呼ばれることがある。 しかしながら、「コンテンツマーケティング」はデジタルのコンテンツを示すことが多いなど、「コンテンツ=デジタルのもの」というイメージを持つ人も多いだろう。 実際には、最近では「コンテンツ」という文脈ではデジタルのものを指すことが多い、というのが実際のところだろう。 |

6種類のコンテンツについて、その使用例などを含めて紹介していく。

3-1. テキストや画像を使用した記事コンテンツ

最近では、動画などを活用したリッチコンテンツも増えてきているが、やはりWebコンテンツの主軸となるのは文字を主体とした記事コンテンツである。

例えばSEOコンテンツの場合、Googleなどの検索エンジンに内容を読み取ってもらうためにはテキスト情報が欠かせない。

画像は、アイキャッチとして使われたり、テキストでは伝わりづらい情報を図解で示したりという場合に、補助的に使われる。

3-2. YouTubeなどの動画コンテンツ

動画コンテンツとは、動く画と音声によって構成されたコンテンツのことである。身近な例だと「YouTube動画」が動画コンテンツに該当する。

動画コンテンツは、長いテキストでは伝わりづらい内容を伝えやすいメリットがあり、ユーザーの記憶に残りやすい特徴を持っている。

3-3. Spoonなどの音声コンテンツ

音声コンテンツとは、音声で構成されたコンテンツのことである。例として、Spoon(スプーン)やVoicy(ボイシ―)、Podcast(ポッドキャスト)などが挙げられる。

上記のような配信プラットフォームを利用して、情報を発信したい人が自由に音声を録音して公開することで、興味のあるユーザーにコンテンツを聞いてもらうことができる仕組みだ。

画面を見続ける必要がないため、「ながら利用」(運動や作業をしながら聞くこと)が可能で、若い世代にも人気のあるコンテンツといえる。

3-4. エンタメコンテンツ

エンタメコンテンツには、映画・アニメ・演劇・読書・ゲームなどが含まれ、この文脈で「コンテンツ」が使われる場合には、その「創作物そのもの」を意味することが多い。

例えば、「今後のゲームコンテンツの行方は…」などと語られる場合、ゲームコンテンツはゲームタイトルそのもの(どのようなゲームが発売されるか)という意味で使われる。

3-5. モバイルコンテンツ

モバイルコンテンツは、スマートフォンなどのモバイル端末で閲覧・利用できるコンテンツを意味するもので、幅広い意味に使われる言葉である。

モバイルに最適化されたWebサイトもモバイルコンテンツであるし、SNSやゲームなどのモバイルアプリもモバイルコンテンツに含まれる。

3-6. デジタルコンテンツ

デジタルコンテンツは、かなり広い意味で使われる言葉であり、Web上で公開されている記事や動画・音楽・画像・SNS・ゲームアプリなど全てを含めた意味を持つものである。

デジタルコンテンツは「アナログコンテンツ」と対比されて使われることが多く、アナログコンテンツをデジタル化するという文脈で使われることも多い。

4. ただコンテンツを作るのではなく「良質なコンテンツを作る」ことが重要

コンテンツの意味や使われ方が分かったところで、ここからは「なぜコンテンツが重要なのか」について解説していこう。

みなさんの中には、「Content is King(コンテンツこそが王様である)」という言葉を聞いたことがある方も多いかもしれません。

「Content is King」は、マイクロソフトの共同創業者であるビル・ゲイツ氏が1996年にマイクロソフトの公式サイト上に掲載したエッセイのタイトルである。

※現在はアーカイブしか残されていない。

このエッセイを要約すると、以下のような内容となる。

かつてのテレビやラジオ放送の勝者は、情報とエンターテイメントを届けた企業だった。 オンラインで成功するためにも、コンテンツが重要である。 成功を収めるのは、アイデアや経験、製品などを「コンテンツ」として提供し、インターネットを前進させる者である。 |

つまり、インターネットにおいては「コンテンツは要(かなめ)」となる。

そして、これだけコンテンツが氾濫している現代は、ただコンテンツを作るだけでは、勝者にはなれない(集客できない)。

そのため、ただコンテンツを作るのではなく、「良質なコンテンツを作ること」が重要なのである。

5. 良質なコンテンツを作ることが重要な3つの理由

ここからは、「良質なコンテンツを作ることがなぜ重要なのか」について、「良いコンテンツを作るとどのような作用があるのか」などを交えて解説していく。

| 良質なコンテンツを作るのが重要な理由 |

❶ 良質なコンテンツを作ることが利益を産む |

「コンテンツが良ければ人が集まる」「情報過多の現代では意味のないコンテンツを作っても人は集まらない」ということを頭に置いて、以下の文章を読み進めてほしい。

5-1. 良質なコンテンツを作ることが利益を生む

良質なコンテンツを作るべき理由は、「良いコンテンツを作ることが売上につながるから」である。

先ほどのビルゲイツの「Contents is King」でも解説したが、過去のテレビ革命の勝者は、「情報とエンターテイメント」などの有益なコンテンツを提供した企業だった。

演劇やライブなどの「アナログコンテンツ」やインターネット上のさまざまな「デジタルコンテンツ」が氾濫している現代では、ただコンテンツを提供するだけでは、ユーザーに選んでもらうことは難しい。

「良質なコンテンツ」を作らないと、選んでもらえないのだ。選ばれなければ当然、利益を生む構造を作ることはできない。

スマホのゲームコンテンツの例 例えばスマホゲームの場合、ユーザーが遊んで楽しいと思えるような良質なゲームコンテンツを提供すれば、課金や広告収入を得ることができるだろう。 しかしながら、ユーザーから評価されない面白くないゲームコンテンツを作っても、運営費がかかるだけで利益を生み出すことはできない。 |

記事コンテンツの例 例えばSEO情報(検索エンジンで上位表示する方法)を配信しているメディアがあった場合、一次情報となるような有益なコンテンツを提供できていれば、読者が増えて問い合わせが増え、ビジネスにつなげることができる。 しかしながら、他サイトの情報を「ただ薄めただけ」のような価値の低いメディアを作っても、そもそも上位表示されず、流入が増えることもないだろう。当然、利益につなげることは難しいだろう。 |

よほど新規分野のコンテンツでない限り(例えば、まだコンテンツが少ないメタバースコンテンツなど)、ただコンテンツを作るだけでは集客も収益化も難しい。

5-2. コンテンツこそアクセス数の源泉

コンテンツが重要である理由の2つ目は「コンテンツこそアクセス数の源泉」だからだ。

主戦場はオフラインからオンラインへ

そもそもの大前提として、2000年代に入ってから、マーケティングの主戦場は、オフラインからオンラインへと完全移行した。

細かいことはいったん抜きにして大局的に見れば、企業やブランドが集めるアクセス数と利益は相関関係にある。

多くのアクセス数を獲得することは、ビジネス成長に不可欠な要素である。

広告効果は低下

1990年代〜2000年代初頭において、アクセス数を集める主な手段は「広告」だった。

多くの企業がインターネット広告に莫大な投資を行い、新規顧客の獲得単価の低さを競った。マーケターの興味は「いかに安く大量の新規顧客を獲得するか?」にあった。

クリック率の高いバナー制作のノウハウや、ランディングページのコンバージョン率を上げるテクニックが流行し、広告経由でのアクセス数の向上に切磋琢磨する時代だったのである。

しかし、ユーザーの(インターネット活用における)成熟に伴い、広告効果は低下していく。

あなた自身の会社や取引先でも、

「最近、新規が獲れない」

「獲得単価が、昔より上がっている」

という声を聞くことがあるだろう。

米国広告代理店協会による委託調査では、広告やメディアを信頼している消費者は、ごく一部であることが判明した。

〈広告・マーケティングに対するインテグリティ認識はわずか4%〉

という衝撃的な結果である。

インテグリティとは正直さや誠実性を表す概念で、端的にいえば、

「広告やマーケティングを信用するユーザーは、ほとんどいない」

という現実があるのだ。

この「広告経由での新規獲得が難しい」という流れにあらがうのは難しい。世界的な流れであり、さらにCookie規制などプライバシー保護の動きが追い打ちをかける状況だからだ。

新たなソリューションとしてのコンテンツ

広告効果の低下という問題を抱えるなか、新たなソリューションとして見いだされたのが「コンテンツ」だ。

マーケティングの一流企業が、コンテンツ重視に舵を切り始めた。象徴的だったのが、コカ・コーラの転換である。

いち早くマーケティングの変化を察知したコカ・コーラは、2011年に「Content 2020」と呼ばれるプランを打ち出し、コンテンツマーケティングへと移行した。

※脱線してしまうので、ここでは深く触れないが、「Content 2020」は10年以上経ったいま見返しても洞察にあふれている。

英語版ではあるが、興味があればチェックしてみてほしい。

5-3. コンテンツは価値の交換を可能にする

広告に代わる白羽の矢が、なぜ「コンテンツ」だったのか。

これがコンテンツの重要性を解く2つめのカギで、「コンテンツは価値の交換を可能にする」からである。

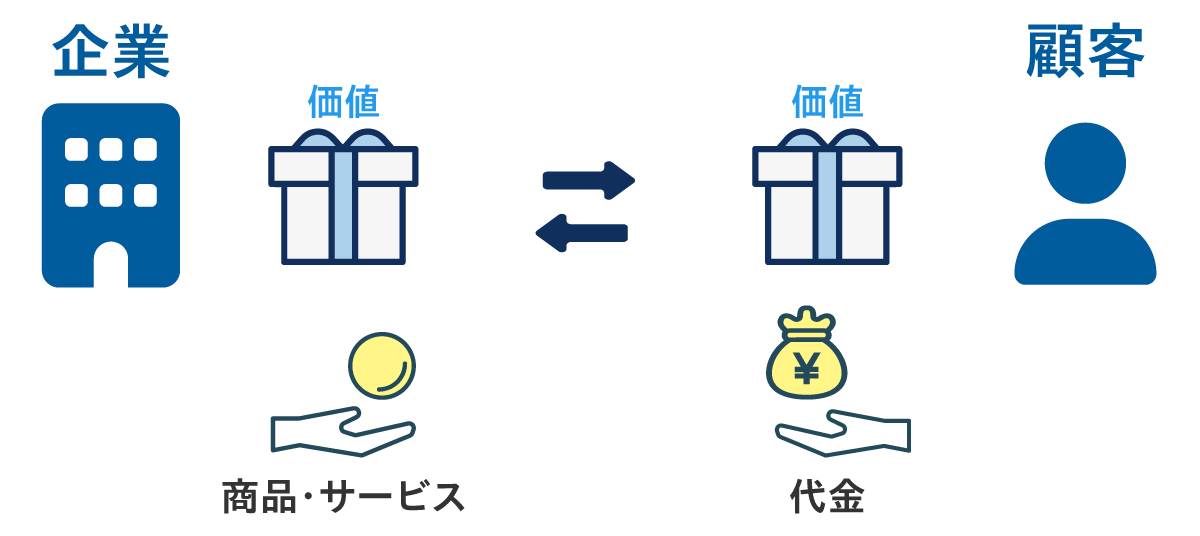

顧客は企業から受け取る価値と引き換えにコストを費やす

基本的な事項として、顧客は、企業から受け取る価値と引き換えにコストを費やす。

企業が顧客にとっての価値を提供すると、その見返りとして、企業にとっての価値(顧客にとってのコスト)を受け取ることができる。

従来の広告モデルでは、企業が顧客に渡す価値はおもに商品・サービスである。

広告は、多くの顧客にとってコストであった。広告を見ると、時間や労力を奪われる感覚があるからだ。

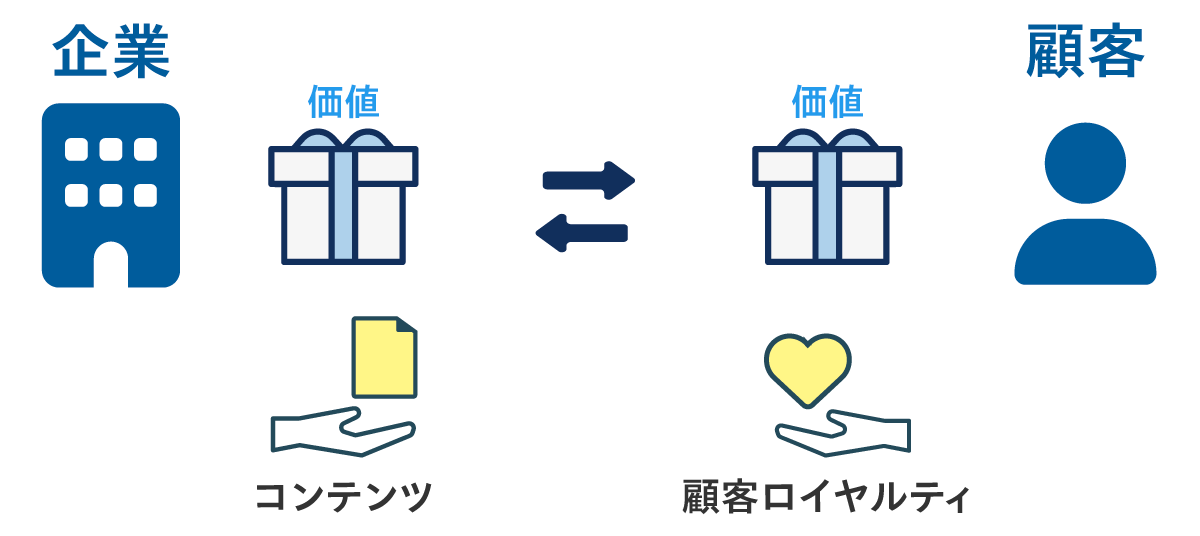

コンテンツは顧客に価値を渡すことができる

一方、コンテンツ(=顧客にとって有益な情報)は、顧客にとってコストではなく価値となる。

コンテンツは、商品・サービス以外のルートで顧客に価値を提供できる、優れたツールなのだ。

コンテンツと引き換えに顧客ロイヤルティを受け取る

企業がコンテンツと引き換えに受け取る価値は「顧客ロイヤルティ」である。

顧客ロイヤルティ(Customer Loyalty)とは、顧客が企業やブランドに対して抱く「ずっと利用し続けたい」という信頼や愛着の感情を指す概念だ。

顧客ロイヤルティは、顧客とブランドのポジティブな体験の結果として生まれる。

コンテンツは、顧客にポジティブな体験をもたらす機会(タッチポイント)を、無限に創造できるツールである。コンテンツを活用すると、多くのロイヤルカスタマーを生み出すことが可能だ。

ロイヤルカスタマーの影響力

ロイヤルカスタマー(顧客ロイヤルティの高い顧客)は、商品・サービスの対価として支払われる金銭以上に、大きな利益をもたらしてくれる。

ロイヤルカスタマーは、ポジティブなレビューやアドボケイト(推奨)、口コミによって市場そのものに影響を与える。SNSの世論を牽引し、ときに新しいムーブメントを創り出す。

デジタル社会において、ロイヤルカスタマーの影響力は、増大するばかりだ。

顧客ロイヤルティを重視するマーケティングトレンドと、コンテンツマーケティングの流れがクロスして、コンテンツマーケティングは現代マーケティングの根幹として根付いたといえる。

6. コンテンツが目指すべき3つのゴール

ここまでの解説をお読みいただくと、コンテンツマーケティングにおけるコンテンツとは、

「効果のない15秒のテレビCMを、10分にのばしてWebサイトにアップすること」

ではないとわかるはずだ。

コンテンツを、従来の広告・販促の延長線として扱うと、確実に失敗する。

しかし多くの企業(とくに大企業)は、延長線のコンテンツを量産しては「コンテンツマーケティングは効果がない」という。

同じ失敗をしないために、コンテンツは何を目指すべきか。以下に3つのゴールを示す。

| コンテンツが目指すべき3つのゴール |

❶ Googleに評価されるコンテンツ |

6-1. Googleに評価されるコンテンツ

1つめは「Googleに評価されるコンテンツ」である。

先ほど「コンテンツこそアクセス数の源泉」と述べた。コンテンツにアクセスを集めるルートとして、現時点で最も太いのはGoogleだ。

なぜなら、Googleは世界で最もアクセス数の多いWebサイトだからである。

【 参考:世界で最も訪問されたウェブサイト(2023年4月)】

ランキング | ウェブサイト |

1位 | google.com |

2位 | youtube.com |

3位 | facebook.com |

4位 | twitter.com |

5位 | instagram.com |

6位 | baidu.com |

7位 | wikipedia.org |

8位 | yandex.ru |

9位 | yahoo.com |

10位 | xvideos.com |

出典:similarweb

「Z世代はググらない」などユーザーのGoogle離れが指摘されているが、最新データを見ても、Googleが不動の1位を維持していることが分かる。

よってビジネス成果を狙ってコンテンツマーケティングに取り組むのであれば、

「Googleに評価され、Googleの検索結果ページ経由で多くのアクセス数を獲得する」

という目標は外せない。

具体的にどんなコンテンツがGoogleに評価されるのか。その答えはGoogleが自ら「SEO スターター ガイド: 基本」にて明かしている。

7項目を抜粋して紹介しよう。

|

1:興味深く有益なサイトにする

人を引きつける有益なコンテンツを作成すれば、このガイドで取り上げている他のどの要因よりもウェブサイトに影響を与える可能性があります。

出典:Google検索セントラル/検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド

当たり前のことに思えるが、Googleは「評判の獲得」の視点から、人を惹きつける意義を説いている。

魅力的なコンテンツは「共有したい」という感情を喚起し、口コミによる「評判」を生み出すからだ。大衆の評判を得ることは、Googleの評価を高めるために役立つ。

出典:Google ※日本語訳を追記

2:読者が求めているものを把握して提供する

ユーザーがコンテンツを探すときに検索しそうなキーワードを考えてみましょう。

そのトピックについてよく知っているユーザーは、よく知らないユーザーとは異なるキーワードを検索クエリで使用するかもしれません。

出典:Google

ここで指摘されているのは、キーワード選定の重要性だ。

具体的なやり方は「キーワード選定|圧倒的集客を実現するコンテンツプランニングと絶対やるべき3つの事」の内容に従って実践してほしい。

Googleガイドでは「ユーザーにとっての読みやすさ」として、以下も提示している。

● 読みやすい文章で書く |

具体的な書き方の技術や守るべき鉄則は、「Webライティングとは?書き方の技術13項目【初心者〜中級者向け】」にて、解説している。

3:ユーザーの信頼を得られるようにサイトを構築する

ユーザーが安心してアクセスできるサイトは、信頼できると感じられるサイトです。

評価の高いサイトは信頼できるサイトです。特定の分野で専門性と信頼性に対する評価を得られるようにしましょう。

出典:Google

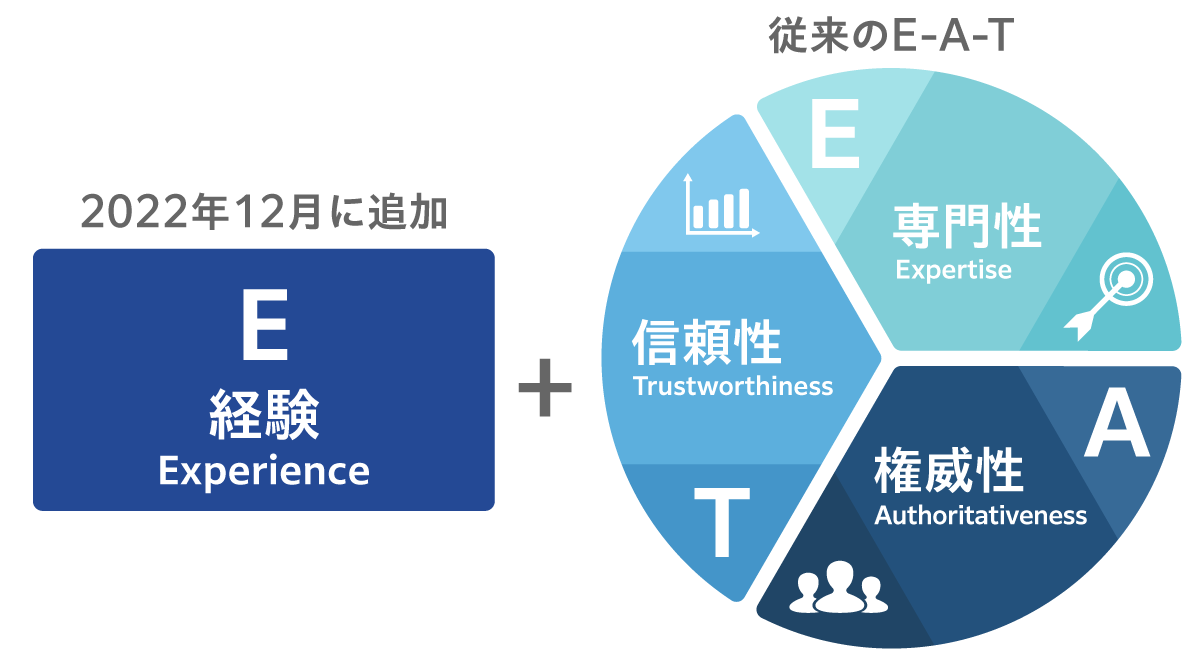

近年のGoogleは、「信頼性」と、次項で出てくる「専門性・権威性・経験」を表す概念「E-E-A-T」を重視していることを知っておこう。

信頼性を高める具体的な実践としては、以下が挙げられている。

● サイトの運営者、コンテンツの提供者、サイトの目的を明示する。 |

4:専門性・権威性を明確にする

専門性と権威性がサイトの質を向上させます。

サイト内のコンテンツは、そのトピックの専門家が作成または編集するようにしましょう。

出典:Google

Googleが具体的な実践として例示しているのは、以下である。

● 専門知識や豊富な経験を持つ者が記事を書く |

権威性については「権威性とは?SEOやマーケティングで使う意味と権威性を高める7ルール」にてまとめているので、参照してほしい。

専門性については「コンテンツの質を高める秘訣「ジャーナリストのように考える」とは」がヒントとなるだろう。

5:テーマに応じた適切な量のコンテンツを提供する

高品質のコンテンツを作成するには、時間、労力、専門知識、才能 / スキルのうち少なくとも 1 つが十分にあることが必要です。

コンテンツが事実として正確で、記述が明確で、内容が包括的であることを確認してください。

出典:Google

上記文中の、

「高品質のコンテンツを作成するには、時間、労力、専門知識、才能 / スキルのうち少なくとも 1 つが十分にあることが必要」

この言葉は格言として、胸に刻みたい。

才能やスキル、専門知識が成長過程なのであれば、その分、時間や労力を十分にかけて、高品質なコンテンツを練り上げる努力をしよう。

くわえて「コンテンツの十分なボリューム(文量)」をGoogleは重視していることも知っておくとよい。

Googleの「検索品質評価ガイドライン」には、「ユーザーを満足させるのに、十分なボリュームがあるか?」を評価基準としているケーススタディが多く登場する。

なお、中身のない文字数稼ぎが無意味なことはいうまでもない。

6:気が散る広告を避ける

広告によってユーザーが注意をそらされたり、サイトのコンテンツを読むのを邪魔されたりすることは避けるべきです。

たとえば、広告、補助コンテンツ、インタースティシャル ページ(ユーザーが見たいコンテンツにアクセスする前後に表示されるページ)は、ウェブサイトを使いづらくします。

出典:Google

AdSenseなどのクリック課金型広告を不適切に設置すれば、ユーザーエクスペリエンスを損ねることに異論はないだろう。

注意したいのは、自社商材のコンバージョン導線として設置しているバナーやテキストリンクである。

ユーザーから見ると、AdSenseのバナーも自社商材のバナーも、同じ広告でしかない。

どこに・どう設置するのか、慎重にかつ戦略的に検討しなければならない。

7:リンクを上手に使う

効果的なリンクテキストを記述する。

リンクテキストとは、リンク内に表示されるテキストです。このテキストはユーザーや Google に対して、リンク先のページについての情報を伝えます。

ページ上のリンクには内部的なリンク(サイト上の他のページを参照しているもの)もあれば、外部的なリンク(他のサイトのコンテンツにつながるもの)もあります。

どちらの場合も、アンカー テキストが効果的であればあるほど、ユーザーはナビゲートしやすくなり、Google はリンク先のページを理解しやすくなります。

出典:Google

コンテンツ内のリンクを効果的に使うこと、とくに「アンカーテキスト」に気を配ることの大切さが説かれている。

参考となる記事を以下にリンクしておくので、目を通して実践してほしい。

以上が、1つめのゴール「Googleに評価されるコンテンツ」である。

6-2. 顧客ロイヤルティを形成するコンテンツ

2つめのゴールは「顧客ロイヤルティを形成するコンテンツ」だ。

どれだけアクセス数を集めたとしても、それが顧客ロイヤルティの形成に結びつかないのであれば、ビジネス成果も期待できない。

「顧客ロイヤルティは、顧客のポジティブな体験の結果として生まれる」

と先ほど述べた。

コンテンツに触れた体験が、ユーザーにとってポジティブであれば、顧客ロイヤルティの形成に寄与する。

では何をもってポジティブといえるのか。その基準をひとつ、紹介しよう。

● 読んで終わり…【0点】 |

上記の基準は「結果の出るWebサイトとそうでないサイトの決定的な違いとは?」内で紹介したものだ。

2018年に開催されたイベントでの講演内容を抜粋した記事だが、価値あるコンテンツづくりに役立つエッセンスが詰まっている。ぜひ参考にしてほしい。

6-3. 見た人の人生の質を上げるコンテンツ

3つめのゴールは「見た人の人生の質を上げるコンテンツ」だ。

本記事では、ここまで一般的に認識されている定義の「コンテンツ」について解説してきた。

この一般的な定義とは別に、 バズ部独自のコンテンツの定義がある。

それが、コンテンツとは見た人の「人生の質」を上げるものである。

この概念に関しては、ここでインスタントに概要を紹介することは避けたい。中途半端な理解でわかった気になってしまうのは危険なためだ。

代わりに「コンテンツとは見た人の「人生の質」を上げるもの」の記事を、最初から通しで読み込んでほしい。

また、以下の記事もぜひ参考にしてみてほしい。

・SEOとは検索ユーザーに120%の価値と満足を提供すること

・公開後2年経っても反応があるのが良質なコンテンツである

・バズ部が実践してきた、良質なコンテンツを作成するための20のコツ

7. コンテンツを高め続けるためにすべきこと

最後に、コンテンツを高め続けるためのエッセンスをお伝えして、本記事の締めくくりとしたい。

7-1. コンテンツづくりは人間理解

コンテンツづくりに最も必要なことは何か?といえば、ひとつの答えは「共感」である。

ここでいう共感とは、

「記事の書き出しは、ユーザーの悩みに寄り添いましょう」

といったテクニカルな話ではない。

コンテンツづくりのスタート時点で、どれだけ人間に共感できているか?が重要ということだ。

便宜上「ユーザー理解」「顧客理解」といった言葉を使ってはいるが、コンテンツづくりとは突き詰めていえば「人間理解」なのだ。

そこに生きている人間の声なき声に、全身全霊、共感の心を持って向き合い、相手の気持ちを心の底から理解しようとする。

人間の理解に徹し、深い洞察をもとに、高品質なコンテンツをお届けする。そこに、人間同士の触れ合いが生まれる。

これが真のコンテンツマーケティングだ。

「広告に代わる、低コストな集客ホイホイ」として、コンテンツと名付けたニンジンをぶら下げるサイト運営を、コンテンツマーケティングと呼ばないでほしい。

真心を込めて創り上げたコンテンツで、人間同士の触れ合いをしよう。

7-2. コンテンツは裏切らない

「真心とか、人間同士とか、そんな青臭いことでビジネスは成り立たない」

と感じるかもしれないが、やってみるとわかる。

コンテンツは積立型の資産であり、ビジネス成果は右肩上がりに上昇していく。

ギャンブル的な要素がないため、カンフル剤や打ち上げ花火のような派手な成果を得られることは少ないが、コンテンツに注いだエネルギーが無駄になることはない。

「筋肉は裏切らない」という言葉があるが、コンテンツもまさに同じだ。やればやっただけ、正直に成果が出る。

もしコンテンツに注いだエネルギーが無駄になっていると感じているなら、エネルギーの注ぎ方を間違えているだけなので、軌道修正すればよい。

「コンテンツマーケティング101」を読んでから、再スタートしてみよう。

まとめ

本記事では「コンテンツ」をテーマに解説した。要点を簡単にまとめよう。

まずは、コンテンツとは何かを、具体例を交えながら解説した。

コンテンツ(content)とは、もともとは「中身・内容」を示す言葉だが、エンターテインメントやマーケティングの分野では、「情報の内容そのもの」を意味することが多い。

▼ただコンテンツを作るのではなく、良質なコンテンツを作ることが重要

これだけコンテンツが氾濫している現代は、ただコンテンツを作るだけでは、勝者にはなれない(集客できない)。

良質なコンテンツを作ることが重要な理由には、以下の3つがある。

- 良質なコンテンツを作ることが利益を産む

- コンテンツこそアクセス数の源泉

- コンテンツは価値の交換を可能にする

コンテンツは何を目指すべきか、3つのゴールがある。

- Googleに評価されるコンテンツ

- 顧客ロイヤルティを形成するコンテンツ

- 見た人の人生の質を上げるコンテンツ

コンテンツを高め続けるためには、以下の2つの要素を心に留めてほしい。

- コンテンツづくりは人間理解

- コンテンツは裏切らない

コンテンツと一言にいっても、奥深い概念であることが伝われば幸いだ。価値を届ける真のコンテンツづくりに、取り組み続けてほしい。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。