- オンライン

アンカーテキストとは?SEOに与える影響と最適化する3つのポイント

アンカーテキストとは、クリックできるテキストのことだ。

古いSEOでは、「アンカーテキストの最適化テクニックが、検索上位獲得に有益」ともてはやされた。そのため、SEO的な文脈でアンカーテキストを調べている方が多いかもしれない。

アンカーテキストは、現在のSEOでも重要な意味を持つ。Googleはコンテキストを理解するために、アンカーテキストを利用しているからだ。

ただ、過去に流行した古いやり方では、SEOに逆効果となるリスクがある。

本記事は、以下が理解できる構成となっている。

|

時代に適合したアンカーテキストの知識を身につけ、戦略的に使いこなしてほしい。

1. アンカーテキストとは?基本の知識

まずは「そもそもアンカーテキストとは何か?」について、基礎情報から見ていこう。

1-1. クリックできるテキストのこと

アンカーテキストとは、簡単にいえば「クリックできるテキストのこと」だ。クリックすると、ほかのページやページ内のほかの場所へ移動する。

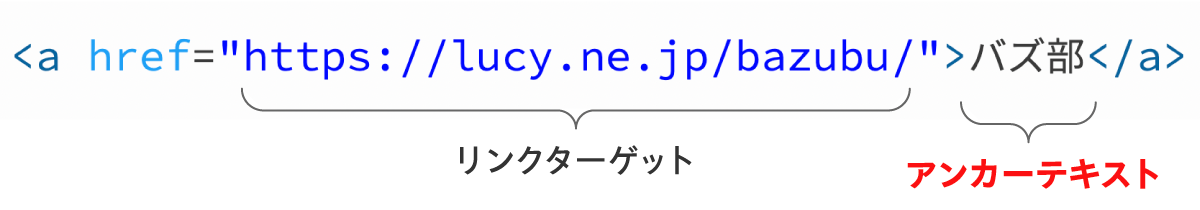

上の「バズ部」は、アンカーテキストである。

アンカーテキストは通常、青色を基調とした、ほかのテキストとは異なる色で表示される。下線が引かれていることも多い。

アンカーテキストは「リンクテキスト」「リンクラベル」と呼ばれることもある。

1-2. アンカーテキストのタグ

アンカーテキストは、HTMLの<a>タグを使う。

<a href=〜>の“a”はAnchor(アンカー)の略だ。アンカータグで囲まれたテキストのことを、アンカーテキストという。

アンカーテキストのタグのパターンは、以下のとおりだ。

1:テキスト

| <a href=“https://example.com”>アンカーテキスト</a> |

2:画像(alt属性)

<a href=“https://example.com”> <img border=”0″ alt=”アンカーテキスト” src=”画像.png” width=”100″ height=”100″> </a> |

3:ページ内リンク

| <a href=“#section5”>アンカーテキスト</a> |

4:メールアドレス

| <a href=“mailto:info@example.com”>info@example.com</a> |

5:電話番号

| <a href=“tel:+09012345678”>090-1234-5678</a> |

補足:WordPress エディタでの操作

通常は、手打ちでタグを入力する必要はなく、エディタなどで操作できる。

たとえばWordPressのエディタなら、ショートカットは以下のとおりだ。

▼ リンク挿入のショートカット

|

ショートカットを使わない場合は、ツールバーからも入力できる。

▼ WordPressエディタ画面

2. アンカーテキストがSEOに与える影響

続いて、アンカーテキストはSEOにどう影響するのか、見ていこう。

2-1. アンカーテキストは古いSEOの有力な手法だった

冒頭でも触れたとおり、現代でもアンカーテキストはSEOに重要なのだが、注意点がある。

アンカーテキストを意図的に扱うと、一歩間違えれば、Googleから低評価を受けるリスクがあるのだ。

背景として、キーワードを大量に埋め込むような作為的なアンカーテキストが、SEOテクニックとして流行していた時代がある。

極端な話をすれば、アンカーテキストに狙いのキーワードを使用することで、ページに存在しないキーワードでGoogle上位表示させることも可能だった。

2-2. ペンギンアップデートとアンカーテキスト

Googleは、アンカーテキストによる検索順位の操作を避けるために、アルゴリズムを進化させてきた。

たとえば、2012年に公開された「ペンギンアップデート」がそうだ。ペンギンアップデートは、不自然な被リンクを排除する目的の調整だった。

▼ ペンギンアップデートの概要

対象 | 不自然な被リンク、スパムによる被リンク、不正なリダイレクト、不適切なアンカーテキスト、マークアップの悪用 など |

挙動 | 不自然な被リンクを持つサイトをランクダウンさせる |

アンカーテキストの多様性が低いWebサイトがランクダウンした

ペンギンアップデート後、

「アンカーテキストの多様性が低いWebサイトの検索順位が落ちる」

という事象が観測されたことが知られている。

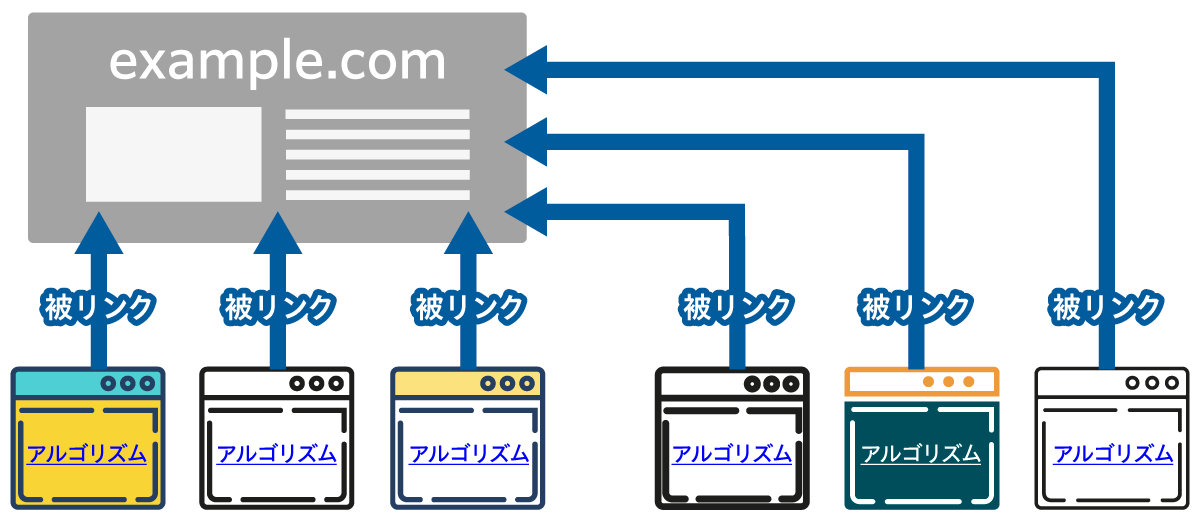

“多様性が低い”とは、同じアンカーテキストを使って、被リンクを獲得していることを意味する。

たとえば、「アルゴリズム」の検索キーワードで上位を狙っているWebサイトがあったとしよう。

当時のSEOでは、

「ターゲットのキーワードをアンカーテキストとして、多くの被リンクを獲得すれば、上位表示される」

というテクニックがあった。

しかし、ペンギンアップデートでは、このような被リンクは「不自然である」と認識され、検索順位を操作するマイナス行為とみなされるようになったのである。

アンカーテキストをSEOに活用したいと思うのなら、Googleから不自然な被リンクと認識されぬよう、注意深く安全に行うことが、まず重要となる。

2-3. Googleはコンテキストを理解するために活用している

一方、現在のGoogleが、コンテキストを理解するために、アンカーテキストを活用していることもまた事実である。

コンテキストは直訳すれば文脈だが、コンテンツ周りの状況や前後関係、脈絡といった意味である。

つまり、アンカーテキストは「リンク先ページがどんなページなのか?」をGoogleが理解する手がかりとなっているのだ。

実際、Googleのスポークスパーソンのひとりであるジョン・ミューラーは、以下のツイートをしている。

Most links do provide a bit of additional context through their anchor text. At least they should, right‽

— 🌽〈link href=//johnmu.com rel=canonical 〉🌽 (@JohnMu) November 23, 2017

(訳)ほとんどのリンクは、アンカーテキストを通じて、ちょっとした追加的なコンテキストを提供する。少なくとも、そうあるべきでしょう?

Yes, but anchor text (and image alt text) helps us quite a bit in understanding context, so I wouldn’t leave it out if you can avoid it.

— 🌽〈link href=//johnmu.com rel=canonical 〉🌽 (@JohnMu) May 15, 2017

(訳)ただ、アンカーテキスト(と画像のaltテキスト)は、Googleがコンテキストを理解するうえで、かなり役立つので、できれば省略しないほうがいい。

コンテキストを正しくGoogleに理解してもらうことは、ユーザーの検索意図に合う検索結果ページに、自サイトが表示されるために、重要である。

現在のSEOでは、過去のようにアンカーテキストがダイレクトに検索順位に影響することはないが、「コンテキストの理解」という観点から見れば、間接的に検索結果に影響を及ぼしているといえる。

3. アンカーテキストの6つの種類

アンカーテキスト最適化のやり方を解説する前に、前知識としてアンカーテキストの種類について解説したい。

SEOでは、アンカーテキストを以下6つの種類に分けて捉えることが多い。

|

3-1. 完全一致(Exact-match)

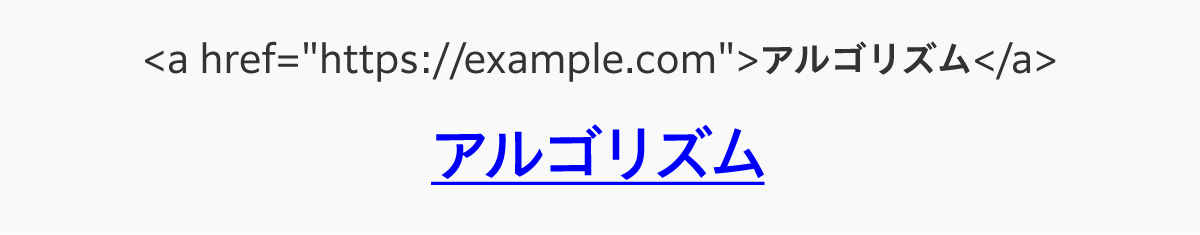

完全一致(Exact-match)は、上位表示を狙う検索キーワードと完全に一致したアンカーテキストである。

たとえば「アルゴリズム」の検索キーワードで検索上位を狙う場合、以下のとおりだ。

※過去のSEOで流行したのは、「できる限り、完全一致の被リンクを増やす」という手法である。

3-2. 部分一致(Partial-match)

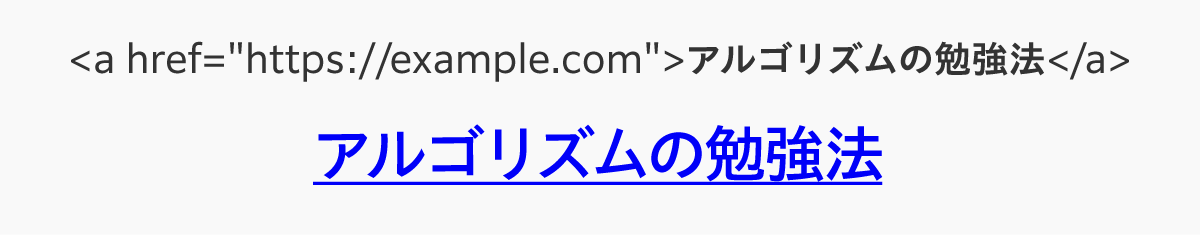

部分一致は、キーワードを含みつつ、他のワードを組み合わせたアンカーテキストである。

3-3. ブランド(Branded)

ブランドは、ブランド名(あるいは企業名、サイト名など)にリンクを張るアンカーテキストで、検索キーワードは含まない。

3-4. 画像(Images)

画像のリンクは、alt属性に入力したワードが、アンカーテキストとして使用される。

3-5. ネイキッドリンク(Naked link)

ネイキッドリンクは直訳すると「裸のリンク」という意味だが、URLをアンカーテキストとするタイプだ。

たとえばYouTubeの概要欄など、リンク設置ができないシーンで使う方法だ。

3-6. ジェネリック(Generic)

ジェネリックは、汎用的な語句(続きを読む、詳細はこちら、ダウンロードはこちらなど)をアンカーテキストとするものだ。

ジェネリックタイプのアンカーテキストは、SEO的な効果は期待できないが、CTA(コールトゥーアクション、行動喚起)の目的でよく使われる。

4. アンカーテキストを最適化する方法 3つのポイント

続いて、アンカーテキストを最適化する3つのポイントを紹介しよう。

|

4-1. 第三者による外部サイトのアンカーテキストは自然に任せる

1つめのポイントは「第三者による外部サイトのアンカーテキストは自然に任せる」である。

……というと「元も子もない」と感じるかもしれない。しかし、これは重要なポイントだ。

Googleは、アンカーテキストが検索順位の作為的なコントロールに悪用されないように、アルゴリズムを進化させてきた歴史がある。

できるだけ「ナチュラルに任せる」ことが、Googleから誤解されずに安全にSEOを実践していくうえで、必要不可欠だ。

「自然発生の被リンクを、多種多様な外部サイトから獲得した結果、アンカーテキストが多様化した状態」が目指すべき理想である。

ただし前提として「タイトルを戦略的に設定」しておくこと

ただし前提として、ページのタイトル(titleタグで囲まれたテキスト)は、戦略的に設定しておく必要がある。

ページのタイトルが、そのままアンカーテキストとして使われるケースが多いからだ。

基本事項として、以下の4つのポイントを守ってほしい。

▼ タイトルの基本

|

詳しくは、以下の記事に目を通し、戦略的なタイトル設定を学ぼう。

▼ タイトルのつけ方が学べる記事リスト

4-2. 一部のコントロールできる外部リンクは「完全一致」を使う

2つめのポイントは「一部のコントロールできる外部リンクは完全一致を使う」である。

基本戦略としては、前述のとおり外部サイトは“自然に”任せてほしいのだが、ときに「コントロールできる外部リンク」のチャンスに恵まれることがある。

たとえば、「権威性の高い一流メディアに、記事を寄稿することになった」といったケースである。

こういったチャンスでは、「3-1. 完全一致(Exact-match)」で紹介したアンカーテキストを狙おう。

もちろん、そのコンテンツの文脈や読者に提供する情報価値という観点から、不自然あるいは有害な形になってはいけない。“可能であれば”、という注釈付きだが、可能なら完全一致がよい。

なぜなら、完全一致のアンカーテキストの有効性は、現在でも維持されていると考えるSEO専門家が少なくないためだ。

たとえば、ブログサービスを展開するMedium社のマックスウィーニーの分析によれば、

〈完全一致のアンカーテキストは、依然として上位表示にある程度の影響力を持つことが示唆される〉

という。

ただし乱用は避けること(完全一致は1〜2%以内)

ただし「完全一致」のアンカーテキストの乱用は避けてほしい。いうまでもなく、乱用すればペンギンアップデートの捕獲対象となる。

前述のマックスウィーニーは、Googleから低評価を受けない安全圏として、

〈完全一致は1〜2%(部分一致は30%)〉

という数字を提案している。

アンカーテキストを把握する方法

「1〜2%といわれても、自サイトのアンカーテキストの割合は、どうなっているのだろう?」

と思ったら、SEOツールを使うと把握できる。

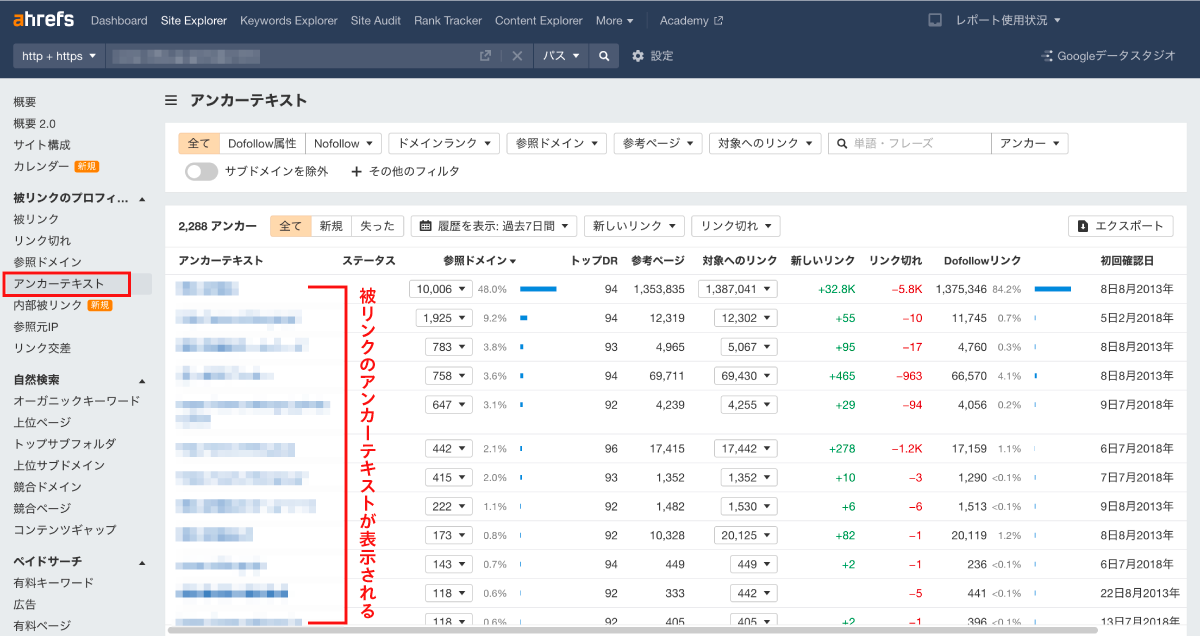

たとえば以下は『Ahrefs』の画面だ。「アンカーテキスト」のメニューをクリックすると、アンカーテキストのリストが表示される。

CSVでエクスポートすれば、簡単に割合を算出できる。

Ahrefsは有料ツールだが、無料版の「Free Backlink Checker by Ahrefs」でも、アンカーテキストの一部はチェックできる。雰囲気を確認するうえでは有益だ。

有料版のAhrefsの導入と使い方は「【Ahrefsの使い方】最初に覚えたい3つの機能と11個の無料版ツール」を参照してほしい。

4-3. 内部リンクのアンカーテキストはUXに配慮して決める

3つめのポイントは「内部リンクのアンカーテキストはUX(ユーザー体験)に配慮して決める」である。

Googleのジョン・ミューラーは、2020年6月のハングアウトで、

「内部リンクのアンカーテキストは、検索順位に対して、目に見える効果はない」

という主旨の発言をしている。

内部リンクは「Googleがコンテキストを理解するために役立つ」という意味では、間接的にSEO効果を発揮する。

しかし、外部リンクのアンカーテキストに比較すれば、検索順位への直接的な影響は軽微である。

検索エンジンではなく、ユーザーのために役立つアンカーテキストを考えることだ。それが結果としてGoogleのコンテキスト理解にも貢献する。

具体的なヒントとして、次の3つがある。

1. リンク先の内容が想像できる言葉選び

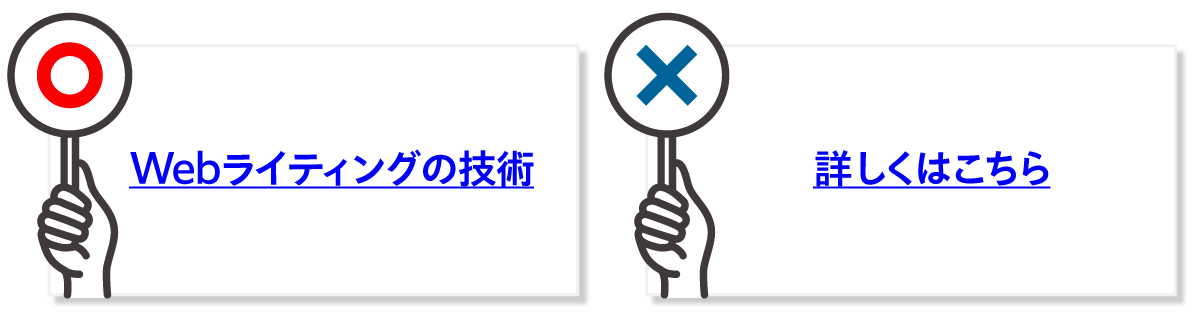

まず、ユーザーがリンク先の内容を想像できる言葉を選ぶことだ。

「検索ボリュームが多いキーワードを含めよう」といった魂胆は不要で、純粋に、その記事を読んだ読者にとってわかりやすい言葉がよい。

「3-6. ジェネリック(Generic)」で紹介した汎用的なワードよりも、具体的にリンク先の内容を説明するワードが適している。

2. 文章の自然な流れの中に出現するアンカーテキスト

Googleは、コンテキストを理解するために、アンカーテキスト“だけ”を見ているわけではない。アンカーテキストの周辺にある文章や画像などのコンテンツも、参考にしている。

よって、文章の自然な流れの中でアンカーテキストが出現するのが望ましい。

たとえば「和菓子」の話をしているのに、急に「SEO」のアンカーテキストが出現したら、Googleは「不自然なリンクの可能性あり」と検知するだろう。

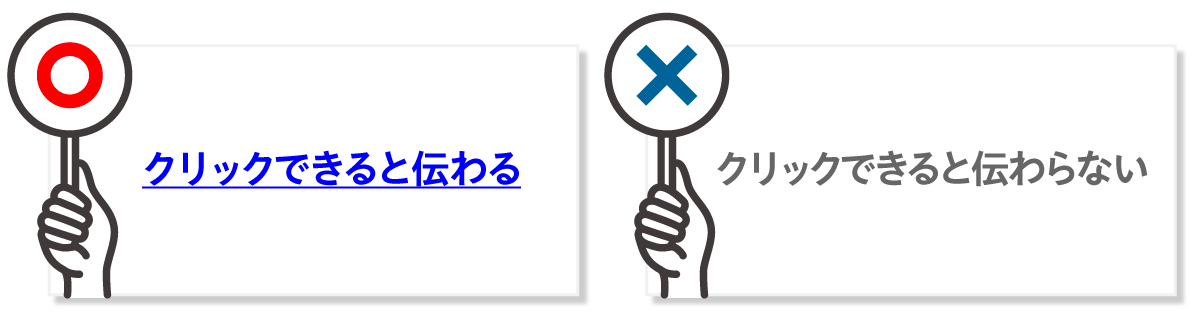

3. クリックできるとわかるデザイン

UXの観点から見ると、アンカーテキストは「明らかにクリックできる」とユーザーに伝わるデザインにしよう。

リンクのデザインは「青系統の色+下線」が基本だ。

参考までに、HTML5の推奨デフォルトカラーは、#0000EE(訪問済みは#551A8B)である。

:link{color:#0000EE; }:visited{color:#551A8B; }

5. まとめ

本記事では「アンカーテキスト」をテーマに解説した。要点を簡単にまとめよう。

アンカーテキストの基本として押さえたいポイントは次のとおりだ。

|

アンカーテキストがSEOに与える影響として以下が挙げられる。

|

アンカーテキストには次の6種類がある。

|

アンカーテキストを最適化するポイントは以下のとおりだ。

|

アンカーテキストの作為的な操作にはリスクがあることをまず踏まえよう。

そのうえで「自然な流れの中で、チャンスがあれば効果の最大化を狙う」というスタンスで、アンカーテキストを活用していただければと思う。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。