- オンライン

コンテンツマーケティング検討段階で最も多く寄せられる50の質問とその答え

あなたはコンテンツマーケティングをすべきか否か、決断できずに立ち止まっていないだろうか?

もしくは成果が出ないことを恐れ、一歩踏み出せない状況にいるのではないだろうか?

私たちは、コンテンツマーケティング検討段階の担当者と数々の面談を行ってきたが、寄せられる質問のほとんどが驚くほど同じようなものばかりだ。

そこで今回、コンテンツマーケティングを始める前に出てくる疑問や悩みをできるだけクリアにできるよう、よくある50の質問に対して回答していく。以下の8つのテーマ別にそれぞれお話ししていこう。

- 成果に関する質問

- 他のマーケティング施策との比較に関する質問

- 業界や扱っている商品に関する質問

- 競合に関する質問

- プロジェクト体制に関する質問

- サイト構築に関する質問

- コンテンツ作成に関する質問

- その他の質問

検討段階で迷っているマーケティング担当者はぜひ参考にしてほしい。

そしてコンテンツマーケティング実践の第一歩を踏み出そう。

目次

コンテンツマーケティングは全ての企業が取り組んだ方が良い

冒頭で述べたとおりだが、コンテンツマーケティングは全ての企業が取り組んだ方が良い。

価値を中心に置いた本来あるべきマーケティングの姿だからだ。マーケティングの中心には必ず価値が存在する。価値があるから人が集まるし、価値を求めて人々は商品を購入する。

コンテンツマーケティングはまさにそれを体現しているマーケティングの進め方だ。

ユーザーにとって価値あるコンテンツを提供することによってファン化が促進し、結果として爆発的な収益を生み出すことが可能だ。

だから私たちはすべての企業がコンテンツマーケティングに取り組んだ方が良いと考えている。

もし、コンテンツマーケティングに取り組むべきでない企業があるとしたら、それは短期的かつ利己的なビジネスをやりたい企業のみだ。(そもそもそういった企業が存在してはならないのだが・・・)

それでは前置きはこれくらいにして、コンテンツマーケティング検討段階で多く寄せられる50の質問とその答えを紹介していこう。

1.成果に関する質問を見てみよう

コンテンツマーケティングに取り組むことによって、爆発的な成果を生み出すことが可能だ。集客や売上といった成果はもちろん、社内のあらゆる課題を解決する効果がある。

※注意

業界や取り組みのスピードなどあらゆる要因によって成果の程度が異なるケースがほとんどだ。ここでは、私たちバズ部やクライアントの事例をベースにお伝えしていく。あくまでも1つの目安としてご理解いただけると幸いだ。

コンテンツマーケティングはどれだけの集客が期待できますか?

コンテンツマーケティングに取り組むことによって、月間10万〜100万ユーザーを集客できる。あなたの商品を購入する可能性のある人が、月に10万人〜100万人集まるということだ。

例えば、弊社でサポートさせていただいた「ノートンブログ」は5年にわたって毎月安定的に約100万ユーザーを集客し続けている。

ノートンブログのコンテンツマーケティング事例を確認したい方は「事例 / たった2人で世界でも認められる成果をあげたノートンブログのコンテンツマーケティング」をチェックしてほしい。

コンテンツマーケティングはどれだけのコンバージョンが期待できますか?

ざっくり結論づけると、月間50〜200件近くのコンバージョンは期待できるだろう。

コンバージョンにも種類があるため一概には言えないが、問い合わせレベルであればそれくらいのコンバージョンを獲得できる。

ちなみに、私たちが経験したなかで月間4,400件ほどのコンバージョンを獲得している事例がある。しかもそのうち2,300件のコンバージョンは案件に繋がる可能性の高い「理想的な問い合わせ」だ。これは、弁護士法人ベリーベスト法律事務所様の事例だ。

詳細を確認したい方は「事例 / 問い合わせが月4,400件以上!自社メディアで驚異的なCV数を生み出した弁護士事務所」を読んでみよう。

コンテンツマーケティングはどれだけの売上が期待できますか?

真剣に取り組めば、年間数千万〜数億円の売上が期待できる。

もちろん業種や商品、進め方によって違いはあるが、弊社の事例では年間売上1,000万円〜数億円を生み出したケースが多数ある。しかも、たった1~2年でそれだけの売上を作ってきた。

例えば、神田外語学院様はコンテンツマーケティングを初めてわずか1年余りで数億円以上の売上を作ることに成功した。

神田外語学院様のコンテンツマーケティング事例を確認したい方は「事例 / 1年半で億単位の貢献を果たすまでに成長した学校法人のコンテンツマーケティング事例」をチェックしてほしい。

ブランディングにも効果的ですか?

コンテンツマーケティングはブランディングにも効果的だ。

例えば、わたしたちの運営するメディア「バズ部」でもブランディングの効果を実感している。オンライン、オフライン問わず「バズ部」という名前が浸透し「本質的なwebマーケティングメディア」という印象を多くのユーザーに与えている実感だ。

わたしたちの元に届く問い合わせのほとんどが、紹介や周囲の良好な口コミがきっかけになっているからだ。

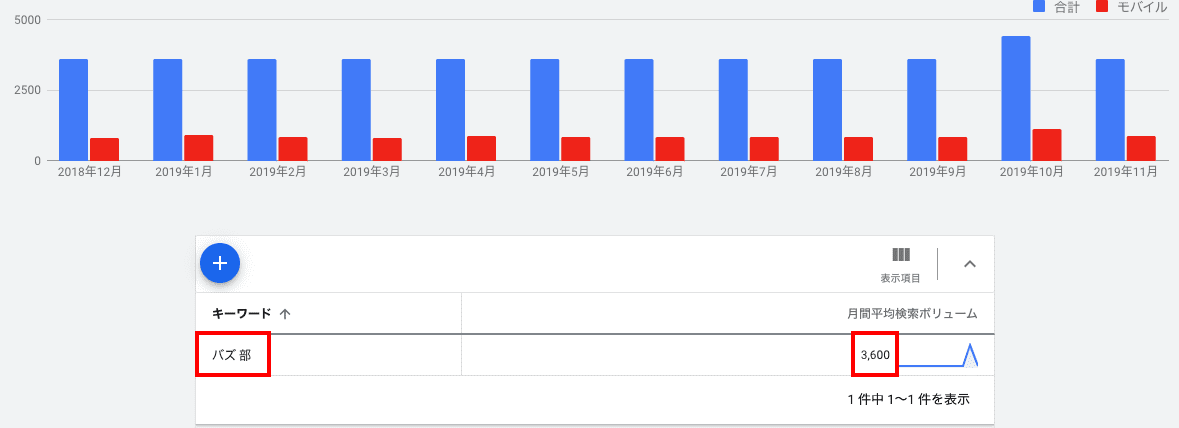

データでもその効果が伺える。

例えば検索エンジンで「バズ部」と検索される回数は月間平均で約3,600件もある。

参考までに、有名なwebマーケティングメディアの月間の平均検索ボリュームを調べてみたが、3,000件を上回っているケースは稀だった。

つまり、バズ部は日本中のwebマーケティングメディアの中でも、トップクラスの認知を獲得していると言える。

その他どのような副次的効果がありますか?

副次的な効果としてよく目の当たりにするのが次の4つだ。

- 採用に繋がる

例えばバズ部の場合、コンテンツマーケティングを通じて年間で100名近くの応募を獲得している。採用を目的に置いていないのにも関わらずこれだけの応募を獲得しているのだ。 - コンテンツの再利用ができる

作成したコンテンツをセミナー資料に活用するなど、あらゆる場面に横展開して再利用することができる。つまり、今後の資料作りの時間短縮につながるということだ。 - 人材育成に繋がる

コンテンツ作成を通じて、相手のニーズを汲み取る力やわかりやすく伝える力を養うことができる。また、コンテンツを作るために仕入れた知識が通常業務に役立つことが多々ある。 - サービスの品質が向上する

コンテンツの品質向上を目指すことに伴って、サービスの品質が向上することがある。例えば、問い合わせに的確に答えられるようになったり、お客様の期待を超える情報提供を行えるようになったケースをよく見かける。

コンテンツマーケティングは、マーケティングの課題解決のみならずあらゆる側面で効果を発揮する。

成果が出るまでにどれくらいの時間がかかりますか?

1年あれば、それなりに満足のいく成果が出るだろう。

例えば、サイト公開から1年後に10万PV〜50万PVを超えるようなケースはざらにある。また、1年後に月30〜100件近くの問い合わせを獲得することもざらにある。1年後に億単位の売上を達成しているケースだってある。

対象となる業界やメディアコンセプトなどの要因によって多少の差はあるかもしれないが、1年かけて良いコンテンツを作り続けることができれば、多くのマーケティングの課題は解決されていくだろう。

ただし、コンテンツマーケティングは短期的成果を求めるものではない。本来は中長期的なマーケティング施策と位置付けられているし、早さを求めるとかえって失敗する可能性だってある。2〜3年かけて良いコンテンツを作り続ける姿勢が、結果として短期的な成果に繋がっていくのだ。

2.他のマーケティング施策との比較に関する質問を見てみよう

コンテンツマーケティングの立ち位置がわかりにくいためか、他のマーケティング施策との比較に関する質問をいただくことが多い。

ざっくりとした結論になるが、コンテンツマーケティングとその他の施策を並行して進めることをおすすめする。詳細をこれから解説していく。

コンテンツマーケティングと広告施策はどちらをやるべきですか?

結論をお伝えすると、どちらもやるべきだ。

前述した通りだが、コンテンツマーケティングと広告施策を並行して進めることをおすすめする。なぜなら、コンテンツマーケティングと広告施策は相性が良いからだ。相反するマーケティング施策のように感じる方が多いかもしれないがそんなことはない。

例えば、コンテンツを閲覧したユーザーに対してリターゲティング広告を実施するなどの組み合わせは効果的だ。他にも、広告を通じてコンテンツを届けることでCVを獲得するような流れもある。組み合わせのパターンは無限に広がっているし、だからこそマーケティングは奥が深い。

私たちのクライアントでもコンテンツマーケティングと広告施策を両立するケースが多々あるが、実際に面白いように成果が上がっている。だからコンテンツマーケティングと広告施策の両立を検討すべきだ。

コンテンツマーケティングとはつまりオウンドメディア運営のことですか?

コンテンツマーケティングとオウンドメディア運営は異なる。

オウンドメディアとは、自社で管理しているメディアのことを指す。つまりコーポレートサイトやECサイト、ブログサイトなどの総称だ。狭義のオウンドメディアとして「ブログサイト」がよく取り上げられるが、コンテンツマーケティングを進める上でブログサイトの存在はとても重要だ。

だからコンテンツマーケティングとオウンドメディア(=ブログサイト)運営が同じもののように扱われるのだが、これらは明確に異なる。

- コンテンツマーケティング:オウンドメディアやソーシャルメディア、広告などのありとあらゆる手段を通じて価値あるコンテンツを提供する一連のマーケティングプロセスのこと。

- オウンドメディア運営:オウンドメディアを活用してマーケティングを行うこと。

つまり、オウンドメディアを活用しなくてもコンテンツマーケティングは成立するということだ。オウンドメディアは、コンテンツマーケティングを進めるための一手段に過ぎない。

ただし、繰り返しにはなるがコンテンツマーケティングを進める上でオウンドメディア(=ブログサイト)の存在はとても重要だ。

ブログサイトは記事コンテンツの集合体であり、記事コンテンツはユーザーに価値を提供するのに相性が良いからだ。文字数に制限がないため、多くの有益な情報を自由に体系的にまとめることができる。ソーシャルメディアや広告ではそれを実現することは困難だろう。

コンテンツマーケティングとSEOは何が異なりますか?

コンテンツマーケティングを進めるための手段としてSEOが存在する。つまり、レイヤーが異なる。

コンテンツマーケティングを進めるための手段は様々だ。ソーシャルメディアを使っても良いし、広告を使っても良い。SEOはそういった手段のうちの1つということだ。

ただし、私たちはSEOとコンテンツマーケティングを非常に密接な関係だと捉えている。なぜなら、良質なコンテンツを作成すれば自ずとSEO上位表示を達成できるからだ。

Googleの検索アルゴリズムは、ユーザーにとって価値あるコンテンツを上位表示させる方向に進んでいる。だから、私たちが良質なコンテンツを作り続ける限りSEOとの関係が途絶えることはない。

SEOについて深く知りたいのであれば、検索エンジンの仕組みの理解が必要不可欠だ。「検索エンジンの仕組み|サイトの検索順位が決まるまでの流れ」を読んでおこう。

コンテンツマーケティングとオフライン施策の相性は良いですか?

コンテンツマーケティングとオフライン施策の相性は良い。

そもそも、コンテンツマーケティングにはオンラインとオフラインの2つの視点が必要不可欠だ。本来コンテンツマーケティングとは、オンラインに限ったマーケティングではないということだ。

オンラインでコンテンツを提供することも重要だし、オフラインでコンテンツを提供することも重要だ。例えば営業資料や展示会、書籍やチラシなどだ。社内のマーケティングプロセスを分解して、オフラインコンテンツの質を高められないか検討すると良いだろう。もしくは、オンラインとオフラインの施策が絡み合っていない部分があれば早急に改善すべきだ。

コンテンツマーケティングと動画の相性は良いですか?

コンテンツマーケティングと動画の相性は良い。

テキストでは伝えきれない細かい情報をユーザーに届けるのに適しているからだ。特にハウツー系コンテンツは動画の相性が抜群だ。

例えば、レシピ系のコンテンツをイメージしてほしい。動画でレシピを紹介することによって、包丁の入れ方や調味料を入れるタイミング、盛り付けの過程などの細かい情報を丁寧に伝えることができる。それによってユーザーはミスなく行動に移すことができるだろう。

もしあなたがターゲットとしているユーザーの悩みをテキストだけで解決できない(もしくは不十分)だと感じるのであれば、動画コンテンツを組み合わせることを検討すべきだ。

コンテンツマーケティング以外を選択すべきケースはありますか?

強いて言うなら、今すぐに売上を立てなければいけない状況であればコンテンツマーケティング以外を選択すべきだろう。コンテンツマーケティングは、開始1、2週間で成果をあげるのはほぼ不可能だからだ。

だからもしそういったケースに遭遇しているのであれば、真っ先に広告運用を検討すべきだろう。Facebook広告やTwitter広告、リスティング広告やディスプレイ広告などだ。1、2週間しか時間がなかったとしても、成果を上げることは可能だろう。

※注意

当然だが、今すぐに売上を立てなければいけない状況に陥らないためにも、なるべく早い段階でコンテンツマーケティングを実施すべきだ。1、2年先の話になるかもしれないが、自転車操業的な生活から脱却できるだろう。

自社のフェーズによってコンテンツマーケティング導入のタイミングを考えるべきでしょうか?

フェーズで考えるのはやめよう。例えば「5期目だからやる」「売上3億円に達したらやる」「従業員数20名になったらやる」といった考え方は全く意味がない。

コンテンツマーケティングは、どのようなフェーズだろうが全ての企業が取り組むべきマーケティングだ。だから、結論としては「コンテンツマーケティングという概念を知った瞬間」が導入を考えるべきタイミングだ。

今あなたが置かれている状況にとって、コンテンツマーケティングが重要なのであればいますぐにでも実施すべきだ。

3.業界や扱っている商品に関する質問を見てみよう

業界や商品によってコンテンツマーケティングの相性が良い、もしくは悪いといった話をよく聞く。結論としてはそれによって相性が良い悪いということはない。その疑問を解消していく。

業界によってコンテンツマーケティングの相性は変わりますか?

基本的に業界によって相性が変わるということはない。どんな業界でもコンテンツマーケティングに取り組むべきだ。

ただし、競合他社の存在などの要因によって成果が出るスピードが変わることはある。比較的コンテンツマーケティングに向いている(=成功しやすい)企業がどんな企業か、別記事「コンテンツマーケティングはわたしのやっているビジネスに向いているか?」でまとめているのでそちらを参考にしてほしい。

商品によってコンテンツマーケティングの相性は変わりますか?

商品によって相性が変わることはある。シンプルにお伝えすると以下のように整理できる。

- ユニークな商品:コンテンツマーケティングの相性が良い

- コモディティ商品:コンテンツマーケティングの相性が良いとは言えない

ユニークな商品(独自性の高い商品)は、コンテンツマーケティングの相性が良い。なぜならコンテンツを通じて独自の価値を適切に訴求することさえできれば、自ずと販売に繋がっていくからだ。

ところがコモディティ商品はそうはいかない。

コモディティ商品とは、ある商品カテゴリの中で差別化がしにくくなっている商品のことを指す。例えば、コンビニで販売されているようなペットボトルの水はコモディティ商品の代表格だ。他の商品との差異が少ないわけだから、ユーザーはどれを選んでも良いということだ。だからどれだけ価値あるコンテンツ提供したとしても、その商品を買うべき理由にはならない。

ただし、コモディティ商品だからコンテンツマーケティングの相性が“悪い”ともいえない。なぜなら、コンテンツマーケティングの本質は価値提供であり、商品以外で独自の価値を提供できる可能性があるからだ。結局のところ、成果を左右するのは商品の性質ではなくコンテンツマーケティングの進め方にある。

現在、健康系ビジネスはコンテンツマーケティングが難しいと聞きましたが本当でしょうか?

コンテンツマーケティングそのものが難しいわけではない。「SEOが難しい」というのが正しい回答になる。

コンテンツマーケティングの主な集客経路は検索エンジンだ。SEOを通じて検索エンジン上位表示を達成し、メディアへの流入を増やすことがコンテンツマーケティング成功の鍵と言える。

そして、近年の検索エンジンは健康系コンテンツの品質を厳しくジャッジしている。YMYL(Your Money or Your Life)と言われる、ユーザーの幸福を左右するようなコンテンツに対して厳しい目を光らせている。これが、健康系ビジネスはSEOが難しいと言われる要因だ。

だから、かなり高いレベルでコンテンツを作らない限りは健康系領域でSEOでの成果を出すことは困難だろう。ただし、もしあなたが医療や健康のプロフェッショナルで、根拠に基づいた正しい情報発信ができるのであればSEOで成果を出すことは十分可能だろう。

実際に弊社でも多数の医療系クライアントにサービスを提供してきたが、SEOで上位表示を達成しているケースは多々ある。

ニッチなビジネスを行っていますがそれでも大丈夫でしょうか?

ニッチなビジネスを行っていても大丈夫だ。むしろ、ニッチなビジネスだからこそコンテンツマーケティングをやるべきだろう。ニッチなビジネスは、独自性を兼ね備えている可能性が高いからだ。

市場は狭いかもしれないが、その市場でコンテンツマーケティングを実行すれば、唯一無二の存在になれるだろう。そうすればユーザーは必然的にあなたの商品を購入することは容易に想像がつくはずだ。

もし、ニッチなビジネスを行っているのであれば「事例 / わずか6ヶ月でアクセス数が12倍に!ニッチなキーワードだけで18万PVまで流入を増やした太陽光発電メディア」を参考にしてほしい。ニッチなビジネスでも適切なコンテンツマーケティングを実行すれば成果を出せることを証明する事例だ。

BtoBの成功事例はありますか?

ソウルドアウト株式会社のオウンドメディア「LISKUL(リスクル)」は、BtoBの成功事例と言えるだろう。ソウルドアウト株式会社は、日本全国の中小・ベンチャー企業の成長支援を行っている会社だ。リスティング広告を中心としたデジタルマーケティング、テクノロジー、HRの領域でサービスを展開している。

コンテンツマーケティングを初めて約2年で月間70万PV、そして無料eBookのダウンロードを月間約800件と、問い合わせを月間約200件獲得するなど、圧倒的な成果を出している。

詳細を知りたい方は「事例 / 1年でプッシュ型営業からプル型へ!毎月約200件の問い合わせを獲得するデジタルマーケティングブログ」を一読することをおすすめする。

BtoCの成功事例はありますか?

ベルリッツ・ジャパン株式会社の「ベルリッツブログ」がBtoCの成功事例と言えるだろう。ベルリッツは、都内を中心にビジネス向け英会話学校を展開する会社だ。

コンテンツマーケティングを初めて約2年で月間65万PV、そして月に200件以上のブログ起点でのお問い合わせを獲得するなどの圧倒的な成果を出している。

詳細を知りたい方は「事例 / 週に1記事の更新で月間65万PV、月間200件超のお問い合わせを獲得するベルリッツブログ」を一読することをおすすめする。

ECサイトの成功事例はありますか?

株式会社LPNの「ストレッチポール®公式ブログ」がECサイトの成功事例と言えるだろう。株式会社LPNはストレッチポールを中心に健康器具の開発製造や販売を行っている会社だ。

コンテンツマーケティングを始めて約1年で月間100万PV、ブログ経由の月間販売数は800件を超えるなどの圧倒的な成果を出している。

詳細は知りたい方は「事例 / 月間140万PV・月間販売800件超!自社メディアで圧倒的な成果を出すECサイトのコンテンツマーケティング」を一読することをおすすめする。

高齢者向けのビジネスでもコンテンツマーケティングを取り入れるべきですか?

高齢者向けのビジネスでもコンテンツマーケティングを取り入れるべきだ。繰り返しにはなるが、誰がターゲットであったとしても価値を中心に置くべきだからだ。

ところがあなたは「高齢者は検索エンジンを使わないよ」と思われているだろう。たしかにそれは正しいかもしれないが、やり方次第でなんとでもなる。

高齢者向けのビジネスだからといって高齢者だけにコンテンツを提供するとは限らない。例えば「高齢者向けのスマートフォンの販売」を行っているクライアントがいるが、同居人(息子や娘などの家族)をターゲットにコンテンツを提供している。同居人が重要な意思決定者であるケースが多いからだ。

しかもそれが結果的に高齢者向けのスマートフォンの販売に繋がっている。

わずか1年で月間45万PVを超え、多くのコンバージョンを獲得するに至った。今では月間100万PVに到達しそうな勢いで成長し続けている。

価値あるコンテンツをどのように高齢者に届けるかは、マーケターの腕の見せ所とも言えるだろう。

ターゲットが複数いる場合はどうすれば良いですか?

サイトのコンセプトに沿っているのであれば、複数のターゲットを設定するのはOKだ。ただ、サイトのコンセプトに沿っていないのであれば複数のターゲットを設定するのはNGだ。一貫した価値が提供できなくなってしまうからだ。

第一にコンセプトをどのように設定するかが大切だ。対象となる事業を絞り込むようなコンセプトになっているのであればターゲットもある程度絞り込むべきだろう。逆に対象となる事業を絞り込まずに、様々な事業を包括するような抽象度の高いコンセプトになっているのであれば、それぞれに当てはまるターゲットを設定すべきだろう。

コンセプトを起点に、ターゲットをどのように設定すべきか考えよう。

4.競合に関する質問を見てみよう

コンテンツマーケティング検討段階において、競合他社の存在を気にする方がとても多い。ここでは、競合に関する質問に回答していく。

すでに競合がコンテンツマーケティングを始めているのですが大丈夫ですか?

既に競合がコンテンツマーケティングを始めていたとしても大丈夫だ。もちろん先行者が優位な側面もあるがそれ自体は大きな問題ではない。

例えば不動産業を営むクライアントがいるが、もともとかなりの数の競合他社がコンテンツマーケティングを実践していた。一見すると完全に乗り遅れているようにも感じるし、自らレッドオーシャンに飛び込むようなものでリスクが大きいように感じる。

ところが、そのクライアントは後発組にも関わらず競合他社を大きく上回り、圧倒的な成果を出すことに成功した。競合他社の存在を考慮したマーケティング戦略を実行したからだ。つまり、競合他社の存在が問題なのではなく、競合他社がいる場合のマーケティングの進め方が問題なのだ。

優位なポジショニングを確立するためのマーケティング戦略を適切に進めることで、後発組でも間違いなく成果を出すことは可能だ。

どうすれば競合に勝てるのでしょうか?

競合に勝つ方法は大きく分けると2つだ。

- 競合他社を上回る価値を提供する

非常にシンプルな考え方だ。突出して価値あるコンテンツを作ることによって競合他社を上回る方法だ。競合他社が真似できないほどの素晴らしいコンテンツを作ることがでれば、競合に勝つことができるだろう。 - 競合他社が参入していない領域を攻略する

競合他社がまだ参入していない(もしくは参入が不十分な)領域を探って、その領域に特化してコンテンツマーケティングを始めよう。脱毛の例で考えてみよう。「ワキの脱毛」や「すねの脱毛」はあらゆる脱毛サロンが狙っている領域だ。一方で「指の脱毛」は競合性が低い領域と考えられる。そういった領域を攻略することで競合優位性を高めることが可能だ。

とにかく競合がいるから成果が出ないなんてことはない。競合他社が存在していたとしても、あなたが提供できる独自の価値は必ず存在する。そういった独自の価値を考えて、適切な戦略立てて実行すれば成果を出すことは可能だ。

競合の資金力には敵わないのですが大丈夫ですか?

競合の資金力に敵わなくても大丈夫だ。

最終的な勝負の分かれ道は「コンテンツの質」にあるからだ。どれだけ潤沢な資金があってもコンテンツの質が低ければ意味がない。

例えば、潤沢な資金を利用してコンテンツ作成を外注化している企業をよく見かけるが、数が増えるだけで質がなかなか向上していかない。

はっきりお伝えすると「質」は「数」を凌駕する。そこそこのコンテンツが100本あったとしても、最高に価値あるコンテンツ1本には敵わないのだ。

だから資金力があってもなくてもそれ自体は大した問題ではない。価値あるコンテンツを作ることが重要であり、資金力がない企業でも価値あるコンテンツを作ることができれば、資金力が潤沢な企業よりも素晴らしい結果を出すことだって可能だ。

私たちの取り組みを競合他社に真似されないでしょうか?

ほぼ間違いなく真似されるだろう。

私たちバズ部も幾度となく真似されてきた。いまだに真似されているし、これからも真似されるだろう。ただ、それに対して指摘をしたこともなければ、真似されたことによって損失が生まれたことは一切ない。表層は真似できても深層を真似するのは困難だからだ。

また、最終的に評価されるのはオリジナルコンテンツだし、ユーザーもオリジナルを望んでいる。Googleの検索エンジンも、コピーコンテンツに対してペナルティを課すなどの動きをしている。世の中全体がそういった流れになっているのだから、安心してオリジナルコンテンツを提供していこう。

5.プロジェクト体制に関する質問を見てみよう

「人手が足りないのだけど大丈夫だろうか?」といった不安を抱えた経営者がとても多い印象だ。どのようにプロジェクト体制を整えるべきか、それぞれの質問と回答を見ていこう。

誰を中心にプロジェクト体制を整えるべきでしょうか?

経営者もしくはそれに近いポジションの方がプロジェクトのトップに立つべきだ。

私たちはコンテンツマーケティングを「企業の無形資産創造活動」と位置付けている。それだけ重要な取り組みだからこそ、ある一定のポジションにいる方が責任をもって進めていくべきということだ。

また、コンテンツが企業のあるべきスタンスからずれてはいけないし、コンテンツ作成における様々な意思決定をスピーディに行うことが大切だ。そういった諸々の課題を総合的に判断しても、経営者もしくはそれに近いポジションの方がプロジェクトのトップに立つべきだろう。

ライターは何名くらい集めると良いでしょうか?

3〜5名程度がおすすめだ。

それ以上のライターを抱えると、責任が分散することでコンテンツの品質が低下しがちだからだ。一方で1~2名程度だとコンテンツの更新頻度が遅れてしまう。

私たちの経験からいっても、3~5名程度でプロジェクトを動かしていった方が一定の品質を保ちながらスムーズに進行できる印象がある。

状況にもよるが、まずは3〜5名のライターを集める方向で準備を進めよう。

ライターは社内で揃えるべきですか?それとも効率を考えて外部から集めた方が良いですか?

必ず社内で揃えよう。私たちの経験上、外部から集めてうまくいったケースは非常に稀だ。

はっきりお伝えするが、世の中にはユーザーのことを本気で考えられるライターがとても少ない。例えば文字数単価で活動しているライターはその傾向が強い。文字数でコンテンツの価値は測れないはずだからだだ。

もしクラウドソーシングを活用して外部のライターを集めようとしているのであれば、他の方法を考えてほしい。社内のメンバーに声をかけたり、専属ライターの採用活動を進めるなどの方法だ。もしそれが難しいのであればOBやOGに声をかけることを検討しよう。社内の理解があるのと同時に、前向きに協力してくれる可能性があるからだ。

社内ライターの採用基準はありますか?必要な能力はなんですか?

3つのポイントに沿ってライターの採用活動を進めることをおすすめする。

- ユーザーに情熱を注げる人

ユーザーに情熱を注げることは絶対条件だ。ユーザーの悩みに寄り添って、本気でなんとかしてあげたいと思えるような方はコンテンツマーケティングに向いている。人のために努力できる人はぜひ採用したい。少しでもこの要素が欠けていたら採用してはいけない。 - 論理的な思考ができる人

次に大切なのは論理的な思考ができる人だ。コンテンツ作成におけるハードルの1つに記事構成がある。モレなくダブりなく、筋の通った主張とそれに沿ったストーリーを構成する力が必要だ。ライティングスピードが早い方のほとんどがこういった能力を持っている。反対に、記事がなかなか完成しない方は論理的な思考ができないケースが多い。 - メンタルが強い人

最後に大切なのはメンタルの強さだ。コンテンツマーケティングはそんなに簡単なものではない。シンプルでありながら、とても奥が深い取り組みだ。ユーザーのことを徹底的に追求し、最高の価値を提供するための努力量はかなりのものだ。だから、継続的に努力できるメンタルの強さは重要な能力だ。

まずはこの3つのポイントに沿って採用を進めていこう。

社内ライターを集めるにあたってよくある失敗はなんですか?

よくある失敗は、深い理由がないままにメンバーを集めてしまうことだ。例えば、以下のような動機でメンバー集めると大抵の場合は失敗はする。

- ライティング経験があるから招集した

- 文章を書くのが得意そうだから招集した

- 通常の業務の合間の時間を有効活用できそうだから招集した

はっきりお伝えするが、ライティングの経験やスキルは重要ではない。コンテンツマーケティングで大切なのはユーザーニーズを汲み取る力だからだ。だからユーザーに対して情熱を注げるメンバーを集めるべきということだ。

また、時間が空いているからメンバーを招集したなんて言語道断だ。空いていること自体は良いのだが、それだけを理由にメンバーを招集するのは避けるべきだ。

繰り返しになるが、コンテンツマーケティング成功の鍵は「ユーザーへの価値提供」だ。本気でユーザーと向き合えるようなメンバーでプロジェクトを構成しないと、成功までの道はとても険しいものになるだろう。

Webが苦手なメンバーでも大丈夫でしょうか?

全く問題ない。

Webが苦手であってもコンテンツマーケティングの成果にほとんど影響しない。webの知識がないよりもあった方が良いのは間違いないが、後から学べばそれだけで十分だ。

繰り返しにはなるが、成果を出すために大切なのはユーザーに対する姿勢だ。そして正しい日本語を使って物事をわかりやすく伝える能力があればそれだけで十分成果を出すことは可能だ。

私の経験談として、webどころかスマートフォンやPCの操作に自信のない方をクライアントとして迎えたことがある。それにもかかわらず、メディアは順調に成長し1年後には目標数値を大きく上回ることに成功した。

そういった経験からも、webが苦手なメンバーでも全く問題ないと言える。

ライターとのMTGの場を設けるべきでしょうか?

あなたが責任者の立場ならば、必ずライターとのMTGの場を設けよう。最低でも週に1回はMTGを設けて、あなたが責任を持ってコンテンツの品質を管理しよう。

見るべきポイントは多々あるが、以下のような点について確認していこう。

- ユーザーニーズを適切に捉えているか?

- はっきりとした主張を示しているか?

- 会社のスタンスが一貫しているか?

素晴らしいコンテンツを作るためにも、漏れなく丁寧にフィードバックしよう。テキストでフィードバックするのではなく、コミュニケーションを取りながら口頭でフィードバックすることをおすすめする。

専門家をライターとして迎え入れるのが難しい場合、どのように体制を作っていくのが望ましいですか?

週1回のMTGの場に専門家を迎え入れよう。専門家をライターとして迎え入れることが難しかったとしても、フィードバック担当者として迎え入れることの実現可能性は高いはずだ。

高品質なコンテンツを作るためには、専門家の監修が必要不可欠だ。専門家がそのコンテンツを見たときに「良い!」と思ってもらえるような質を実現しなければいけないからだ。

少なくとも、コンテンツ作成フローのどこかに専門家のチェックが入るような体制にすべきだ。

6.サイト構築に関する質問を見てみよう

サイトの構築は成果を出すためにとても重要だ。だからこそ多くの質問をいただくのだが、回答は意外にもシンプルなものばかりだ。それぞれ見ていこう。

コーポレートサイトとメディアサイトと分けたほうがいいですか?

基本的にはまとめる方向で検討しよう。1つのサイトの中にメディアを内包した方が、SEOの評価を集中的に受け取ることができるからだ。サイトを複数持つとそれぞれ別々で評価されてしまう。

ただし、コーポレートサイトとメディアサイトを分けた方が良いケースもある。コーポレートサイトのテーマと、メディアサイトのテーマに大きく乖離があるケースだ。

例えばワックスを販売している企業の場合、ヘアースタイルの提案を同一サイト内で行うことに違和感はないが、ファッションのコーディネートに関するコンテンツを提供すると、企業の取り組みと情報発信のテーマに乖離が生まれてしまう。

とはいえ、基本的はコーポレートサイトのテーマとメディアサイトのテーマに大きな乖離が生まれるケースはほとんどないだろう。だからまずはコーポレートサイト内にメディアサイトを内包する方向で検討しよう。

新しくドメインを取得して始めるべきですか?

全員共通で新しいドメインを取得すべきとは言えない。ドメイン取得を検討する場合の選択肢が3つあり、それぞれに特徴があるからだ。

- 独自ドメインを新規で取得してサイトを構築するパターン

https://example.com のように本体サイトとは完全に切り分けられた独立したドメインにサイトを構築するパターン。既存ドメインとは完全に趣旨が異なるサイトを作る場合はこのパターンを検討しよう。 - 既存ドメインのサブドメインとしてサイトを構築するパターン

https://xxx.example.com のように本体サイトに関連するドメイン(サブドメイン)にサイトを構築するパターン。本体サイトと趣旨が異なるサイトを作る場合はこのパターンを検討しよう。 - 既存ドメインのサブディレクトリにサイトを構築するパターン

https://example.com/xxx のように本体サイトの下層にサイトを構築するパターン。本体サイトの趣旨に沿った形で新たなサイトを持ちたい場合はこのパターンを検討しよう。

基本的には、既存ドメインの趣旨に沿った形でコンテンツマーケティングを実施することが多いだろうから、3つ目のパターンを選択するのが良いだろう。

SEOの観点でサブドメインとサブディレクトリどちらで始めるのが良いでしょうか?

テクニカルな話だがよくいただく質問なので回答する。結論からお伝えするとサブディレクトリで始めるのがおすすめだ。

基本的な考え方は次の通りだ。

- サブドメイン:既存サイトとは別のサイトとして認識される

- サブディレクトリ:既存サイトに内包される下層ページとして認識される

つまり、サブドメインはまっさらな状態でスタートすることになるため、SEOで結果を出すために時間がかかる傾向にある。

ところがサブディレクトリの場合、既存サイトに集まっている評価を受け継ぎながらスタートすることになるため、SEOで結果を出すための時間を短縮することが可能だ。

場合によっては、今持っているサイトをリニューアルすべきですか?

もちろん場合によってはリニューアルすべきだろう。判断のポイントは様々だが、要点をまとめると次の通りだ。

- ターゲットユーザーにとって適切なストーリーになっているか?

- ターゲットユーザーに十分な価値を提供できているか?不足している要素はないか?

- ターゲットユーザーにとって適切なカテゴリ構造になっているか?

繰り返しにはなるが、全ての判断基準は「ユーザーにとってどうか?」にある。ターゲットユーザーにとって適切でないのであればリニューアルを検討すべきだろう。

社内にデザイナーやエンジニアがいないのですがどのようにサイト構築を進めると良いでしょうか?

サイト制作会社に外注しよう。

ただし、闇雲にサイト制作会社に外注すべきではない。コンテンツマーケティングに精通してるサイト制作会社に依頼すべきだ。なぜなら、コンテンツマーケティングの理解がないと本質的なユーザー視点のサイトが出来上がらない可能性があるからだ。

例えば、「綺麗なサイト」「カッコ良いサイト」「おしゃれなサイト」はコンテンツマーケティングにおいて重要ではない。「欲しいコンテンツに辿り着きやすいサイト」「コンテンツをストレスなく読み進められるサイト」といったユーザー視点が重要なのだ。

だから、社内にデザイナーやエンジニアがない場合は、コンテンツマーケティングに精通しているサイト制作会社を探すことをおすすめする。

7.コンテンツ作成に関する質問を見てみよう

コンテンツマーケティングにおいて最も大切なのがコンテンツ作成だ。成果に直結する大事な部分だからこそたくさんの質問をいただく。それぞれの回答を見ていこう。

どのようなコンテンツを作成すべきですか?

良質なコンテンツを作成しよう。私たちは良質なコンテンツを次のように定義している。

ユーザーが120%満足し生活の質を劇的に向上させるコンテンツ

つまり、ユーザーの表面的なニーズだけでなく深層心理に隠れた潜在的なニーズまで満たし、ユーザーの幸福の実現に寄与するコンテンツが良質なコンテンツということだ。

良質なコンテンツについて理解を深めたい方は「コンテンツとは見た人の「人生の質」を上げるもの」に目を通してみよう。コンテンツのあるべき姿について深く理解できるだろう。

避けるべきコンテンツはありますか?

避けるべきコンテンツの特徴は次の通りだ。

- 言いたいことばかり書かれている

- ユーザーの幸福にフォーカスされていない

- 特に主張がなく単なる説明や解説が繰り返されている

- 情報に根拠がない

- セールスを目的に書かれている

- 表面的な部分にしか言及されていない

- 物事の片側に偏った情報になっている

- 十分に調べられた内容でない

端的に言うと「ユーザーの120%の満足や幸福ために作られていないコンテンツ」は避けるべきコンテンツだ。

どれくらいのペースでコンテンツを公開すると良いですか?

サイトが軌道に乗るまでは、月15〜20のコンテンツを公開していこう。

運用する人数にもよるが、経験上このくらいの公開数がコンテンツの質を担保する限界の数だと感じているからだ。

ただし、この目標を追いかけて、低品質なコンテンツを公開し続けてもまったく意味がない。低品質なコンテンツを公開するくらいなら、目標に届かなくても良いので高品質なコンテンツだけを公開するようにしよう。

1名あたりコンテンツ作成にどれくらいの時間が取られますか?

早い人だと5〜10時間ほどの時間をかけてコンテンツを作成する。

遅い人でも、10時間〜15時間ほどかかる。良質なコンテンツを作るためにはおよおそ10時間かかるのが相場だと覚えておくと良いだろう。

逆を言うと5時間未満でコンテンツが完成することはほとんどあり得ない。もしそんな短時間で完成するようなことがあったら、コンテンツの質が不十分である可能性が高い。

私はこれまで数百名のライターと接してきたが、どれだけ優秀なライターであっても5時間未満で良質なコンテンツを作成できたケースは1つもない。

おおよそ何文字くらい必要ですか?

ニーズを満たすための最小文字数が必要だ。

つまり、より長く説明した方がユーザーにとってわかりやすく、実践しやすくなるのなら文字数は多くあるべきであり、そうじゃないのであれば徹底的にそぎ落としていくべきということだ。

コンテンツの文字数は、それぞれのニーズごとに判断されるべきものであり、サイトの運用方針として決定すべきものではない。

参考までにお伝えすると、5,000〜8,000文字程度になることが多い印象だ。もしこの数値を下回るようなコンテンツが出来上がったとしたら、ニーズを十分満たせていない可能性がある。ニーズに漏れがないか今一度確認することをおすすめする。

8.その他の質問を見てみよう

その他にも、コンテンツマーケティング検討段階に寄せられる質問がある。細かい質問も多いが全て大事な話なので目を通してほしい。

被リンクを増やす必要はありますか?

SEOの観点でお伝えすると、被リンクを増やす必要はある。

ただし、アプローチの方法や被リンクに対する捉え方を間違えると失敗に繋がる可能性があるので要注意だ。

被リンクとは外部のサイトから自身が管理するサイトに送られるリンクのことだ。

そして、被リンクはGoogleの検索エンジンにおける重要なランキングシグナルだ。被リンクを多く獲得することによってあなたの作成したwebページが検索エンジンで評価されやすくなるということだ。

重要なのはここからだ。

「単なる被リンクだけ」ではSEOの効果を得ることはほぼ不可能だ。「良質な被リンク」と「良質なコンテンツ」の両輪があってはじめて、SEO効果を発揮するということだ。

つまり、自作自演でどれだけたくさんの被リンクを獲得したとしても、そこに良質なコンテンツが存在しなければ何も生まれないということだ。むしろ、自作自演で集めた被リンクは低品質な被リンクとみなされペナルティを受ける可能性もある。

だから、あなたが考えるべき順番はこうだ。

まずは良質なコンテンツを作ること。そして、良質なコンテンツを閲覧したユーザーからナチュラルな被リンクを獲得することだ。

被リンクは、良質なコンテンツを作成した結果として生まれるものと認識しよう。

キーワードがないのですがどうすれば良いですか?

「狙うべきキーワードがない」という相談をよく受けるのだがそんなことはない。大抵の場合、まだまだキーワードに対するフォーカスが足りないことが要因だ。

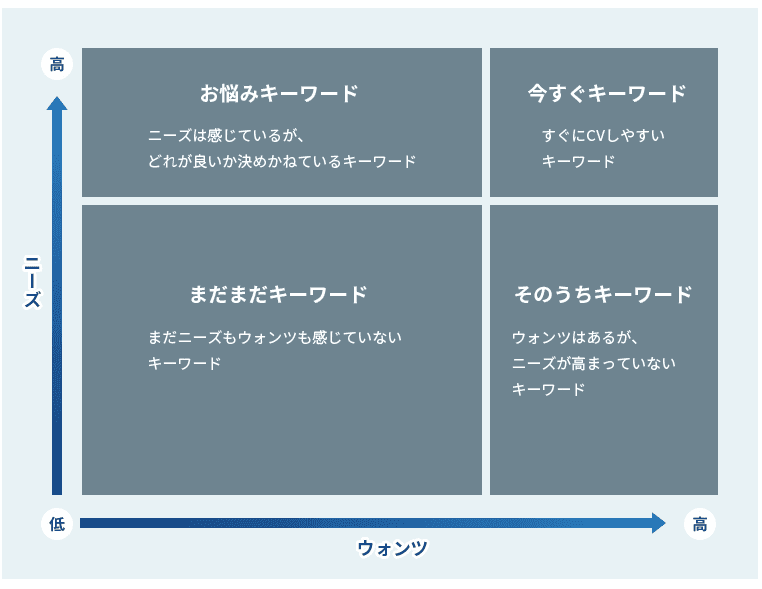

次のイラストを見てほしい。

これはキーワードを4つに分類したものだが、ほとんどの方が今すぐキーワードばかりに目を取られている印象だ。コンテンツマーケティングを進めていく上で目を向けるべきはまだまだキーワードだ。

つまり、潜在層に対するアプローチが重要であり、潜在層が検索するキーワードは無限に広がっているということだ。

もし、あなたのビジネスに関連するキーワードがないとお困りなのであれば「「CVから遠いキーワードで記事を書いてもCVはとれない」というのは本当なのか?」を読んでリサーチを進めてみよう。

コンテンツのネタがないのですがどうすれば良いですか?

コンテンツのネタがない場合も、上記と同じようにキーワードを探るところから始めてみよう。

まだまだキーワードを探っていくことで、ユーザーニーズをいくつかピックアップできる。あとはニーズごとにコンテンツを作成していくだけだ。

もう1つコンテンツのネタを見つける方法をお伝えしよう。それは、オーディエンスジャーニーを活用することだ。ユーザー体験の一連のプロセスを12のステップで分解することによって、必要なコンテンツのアイデアが湧いてくる。

詳細は知りたい方は「カスタマージャーニーに違和感を感じる人必見!Carlijn Postmaが提唱するオーディエンスジャーニーとは?」を読んでみよう。

CVページをSEOで上位表示させたいのですが可能ですか?

可能だが、かなり難しい。

ここでいうCVページとは、例えば「セミナーの申し込みページ」や「一括見積もりの申し込みページ」のことだろう。そういったページで上位表示を達成しているケースは間違いなく存在する。だから可能であることは間違いない。

ただし、それを確実に達成するための勝ちパターンのようなものは私たちが知る限り存在しない。

とてもコントロールしにくいのだ。なぜなら、CVページはCVのために作られたものだから、検索ユーザーのニーズに一致しないケースがほとんどだからだ。仮に一致するケースがあるとしたら、指名検索(サービス名で直接検索)の場合だけだ。

だから私たちはあえてCVページでの上位表示を狙う努力をしていない。需要のあるキーワードからニーズを汲み取って、そのニーズにどんぴしゃな回答をするためにコンテンツを作っていく。

そういったプロセスを通じて、まだまだ客をいますぐ客に引き上げてコンバージョンを獲得していく。この流れがもっとも再現性が高いということだ。

上司から短期的な成果を求められているのですがどうすれば良いですか?

まずは上司の言っている「短期的」の定義を把握することから始めよう。

数日〜数週間ということであればコンテンツマーケティングは不適切だ。リスティング広告などの広告運用を中心にやるべきだろう。

8〜10ヶ月ほどであればコンテンツマーケティングでもそれなりの成果を出すことが可能だ。また、広告運用よりもコンテンツマーケティングの方がストック性が高く収益性も高いので、8~10ヶ月ほどの期待値であればコンテンツマーケティングの素晴らしさを上司に説得すると良い。

理想は、短期的な成果と中長期的な成果を両立する方向で上司を説得させることだ。

どのように経営層を説得すれば良いでしょうか?

マーケティング担当者と経営層の間に、コンテンツマーケティングに対する認識のギャップが生まれているケースは多々ある。

そのギャップを埋めるのは非常に困難だが、私たちがあらゆるクライアントの社内説得の話を聞く限り、以下の5つのステップで進めていくと上手くいくことが多いと感じる。

- 会社で起きている問題を洗い出す

- あなたのビジネスがどう変わるかを示す

- あなたの企画が成功することを伝える

- 費用対効果をシミュレーションで示す

- よくある反論に対応する

これらの5つのステップに沿って企画書にまとめて提案を進めていこう。

それぞれのステップの詳細は「コンテンツマーケティングの企画を通す5つのアプローチ」で解説しているからぜひ目を通してほしい。

まとめ:コンテンツマーケティングは本来あるべきマーケティングの姿

繰り返しになるが、コンテンツマーケティングは本来あるべきマーケティングの姿そのものだ。

私たちは、すべての企業がコンテンツマーケティングに取り組んだ方が良いと考えている。ユーザーが価値あるコンテンツを求めているからだ。

最高に価値あるコンテンツが溢れる世の中を作ることができたら、どれほど素晴らしいものか想像してみてほしい。ユーザーにとっても、社会にとっても、あなたの会社にとっても素晴らしい結果が期待できるだろう。

ぜひ、本記事を通じてコンテンツマーケティングに取り組むきっかけを掴んでほしい。