- オンライン

オウンドメディアとは?意味や他メディアとの違い・重要性【入門編】

オウンドメディアとは、企業が認知度やエンゲージメント(顧客との結びつき)を高める目的で運営する、自社保有メディアのことである。

よくあるオウンドメディアの例は、「お役立ちブログ」のような形式を取り、ユーザーにとって役立つ情報を記事として配信するWebメディアだ。

ただ、正確な定義やホームページ・SNSとの違いがわからない、という声も聞く。

この記事では疑問をクリアにしながら、初めてWeb担当になった方など初心者にもわかりやすく、「オウンドメディア」を解説する。

「今さら職場で聞くわけにもいかない、でも知らずに失敗するのは困る」

という方は、ぜひ読み進めてほしい。

目次

1. オウンドメディアとは何か

まずは、オウンドメディアの用語としての意味を、しっかりと理解できるようにしよう。

1-1. オウンドメディアの意味・例

冒頭でも触れたとおり、オウンドメディアは「自社運営のメディア」を指す言葉である。

日本では、慣習的にお役立ちブログを指すことが多いが、元の英語の意味としては以下のとおり幅広い。

【オウンドメディアの例】

各種サイト、ブログ

ニュースレター、メルマガ

カタログ、パンフレット、会報誌

広義では、企業が直接管理するメディアは、すべてオウンドメディアといってよい。

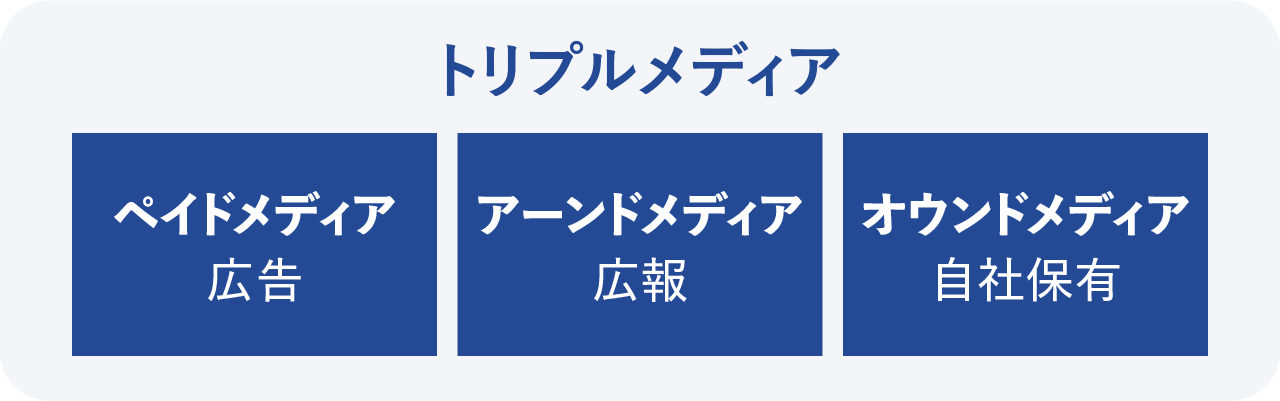

1-2. 「トリプルメディア」のフレームワーク

なぜ「オウンドメディア」という、一般的には聞き慣れない用語が定着しているのか理解するためには、トリプルメディアのフレームワークを知っておくとよい。

トリプルメディアは、マーケティングのメディア戦略として2000年代に提唱されたフレームワークで、メディアを3つに分けて捉える。

ペイドメディア:お金を支払って掲載するメディア( = 広告)

アーンドメディア:お金を支払わずに獲得するメディア( = 広報活動による取材・報道など)

オウンドメディア:自社で直接管理する自社保有メディア

広告をわざわざ「ペイドメディア」と言う機会は少ないが、自社メディアには「オウンドメディア」の呼び方が定着した、と捉えておこう。

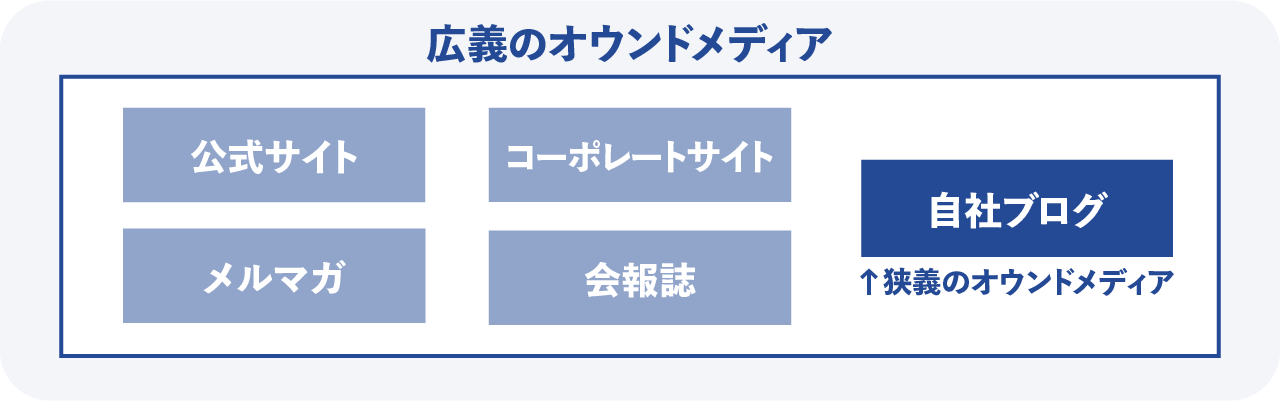

1-3. 公式サイトやコーポレートサイトとの違い

「公式サイトのオウンドメディアの違いは何ですか?」

「コーポレートサイトはオウンドメディアですか?」

といった質問がある。

前述のとおり、“自社で直接管理する自社保有メディア = オウンドメディア” という定義に照らせば、公式サイトもコーポレートサイトもオウンドメディアに含まれる。

ただ注意点として、狭義では、公式サイトやコーポレートサイトとは別に、WordPressなどを使ってコンテンツ配信するWebメディアの呼称として「オウンドメディア」の用語が使われることが多い。

実務上は、文脈や相手の認識に合わせて、臨機応変に対応しよう。

たとえば、いまご覧いただいている「バズ部」は、WordPressで構築されたブログ形式のメディアで、多くの人がイメージする典型的なオウンドメディアといえる。

1-4. SNSとの違い

「SNSとオウンドメディアは同じですか?違いますか?」

という点も、戸惑いやすいポイントだ。

結論からいえば、自社アカウントのSNSは、広義のオウンドメディアとして捉えられる。

前述の「トリプルメディア」が提唱された当時は、まだソーシャルメディア・SNSが普及していなかったため、トリプルメディアの概念の中に含まれていない。

米国のビジネス誌などでは、「SNSはオウンドメディアでありアーンドメディアである」と解説されている例がある。

あるいは、ソーシャルメディアを「シェアードメディア」として追加する、新しいフレームワーク(PESOモデル)も生まれている。

2. オウンドメディアがビジネスにとって重要な理由

現在では、多くの企業・ブランドがオウンドメディアに注力している。

しかし、一見すると「どのように儲ける仕組みになっているのか?」がわかりづらいかもしれない。

ここでは、オウンドメディアがビジネスにとって重要な理由を解説しよう。

検索エンジン経由で集客できる

潜在顧客に対する無償サービスや自己開示として機能する

既存顧客のロイヤルティ向上に寄与する

良質なオウンドメディアがブランディングになる

なお、ここからは狭義でのオウンドメディア(Webコンテンツ配信型のオウンドメディア)の前提で、読み進めてほしい。

2-1. 検索エンジン経由で集客できる

1つめのポイントは「検索エンジン経由で集客できる」ことである。

検索エンジン経由の集客には、さまざまなメリットがある。

【検索エンジン経由で集客するメリット】

広告費がかからない

検索キーワードによって、自社とマッチ度の高い顧客をターゲティングできる

自然流入で365日、自動的な集客が可能となる

検索エンジンへの対応は、コーポレートサイトやECサイトだけでは難しい。

さまざまな検索キーワードで検索結果の上位を獲得するためには、コンテンツが充実している必要があるからだ。

そこで、オウンドメディアを立ち上げ、コンテンツを充実させれば、効率的に集客できる。

2-2. 潜在顧客に対する無償サービスや自己開示として機能する

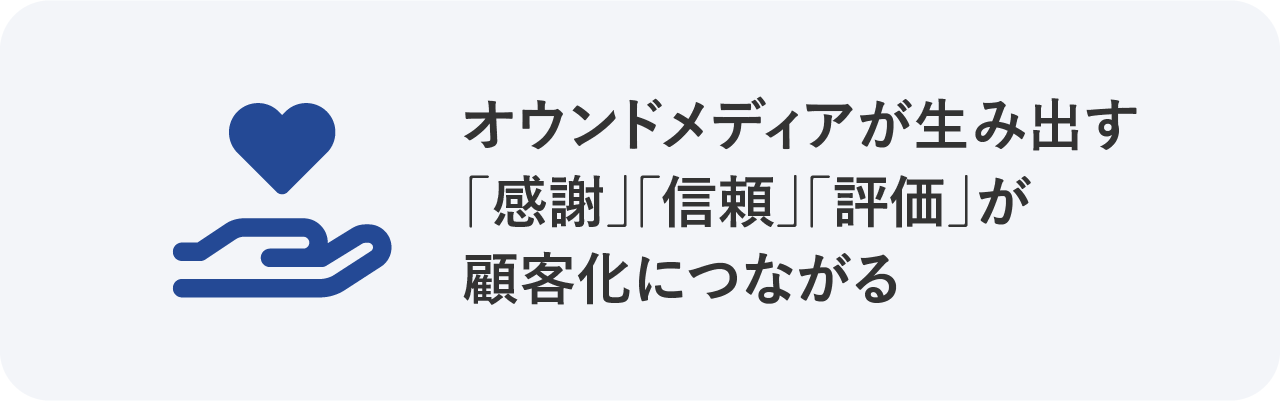

2つめのポイントは「潜在顧客に対する無償サービスや自己開示として機能する」ことである。

オウンドメディアでは、

「こんな有料級の情報を、無料で公開していいの?」

とユーザーが感じる情報が、公開されているケースがある。

これが結果として、潜在顧客の信頼を獲得するメカニズムになっていることを知っておこう。

たとえば、法人営業であれば、すぐに成約が取れることは稀だ。

営業担当者は、先方の役に立つ情報を提供したり、困りごとを解決する手伝いをしたりして、信頼を獲得していく。

あるいは、プロフェッショナルな仕事ぶりや専門性を開示していくことで、評価が高まっていく。

同じことが、オウンドメディアでも起きている。

オウンドメディアで提供したコンテンツを通じて、感謝されたり評価されたりすることが、顧客獲得につながっているのだ。

2-3. 既存顧客のロイヤルティ向上に寄与する

3つめのポイントは「既存顧客のロイヤルティ向上に寄与する」ことである。

顧客ロイヤルティ(愛着や信頼の感情、継続的に利用したいと感じる意欲)は、近年のマーケティングにおいて、最重視される概念のひとつである。

オウンドメディアは、新規顧客の獲得のみならず、既存顧客のロイヤルティ向上施策としても、機能する。

既存顧客との間に、ポジティブな感情を生み出すタッチポイント(顧客接点)を増やせるからだ。

顧客ロイヤルティは、顧客との接点が多いほど、および、顧客がポジティブな感情を抱く機会が多いほど、高まりやすくなる。

オウンドメディアは、その絶好の機会を与えてくれる。

2-4. 良質なオウンドメディアがブランディングになる

4つめのポイントは「良質なオウンドメディアがブランディングになる」ことである。

近年、オウンドメディアは、企業・ブランドが保有する資産のひとつとして、ブランド力の一端を担っている。

優れたオウンドメディアを保有している企業・ブランドは、それだけで高評価の一因となるし、オウンドメディアの存在がアーンドメディア(取材・報道など)によって拡散されることもある。

具体的にイメージしたい方は「本当に役に立つオウンドメディア事例7選【バズ部の詳しい解説付き】」も確認してほしい。

3. 【2023年版】オウンドメディア戦略の3つの要素

これからオウンドメディアに取り組みたい方に向けて、オウンドメディア戦略の要素をご紹介しよう。

コンテンツ

コミュニティ

データ取得

3-1. コンテンツ

1つめは「コンテンツ」である。

コンテンツは、オウンドメディア戦略の基本であり、コンテンツがなければ何も始まらない。

近年では、Googleが「ヘルプフルコンテンツ(ユーザーにとって有用なコンテンツ)」の検索順位を押し上げる方針を強めている。

「コンテンツの質向上」は、オウンドメディア戦略の最優先課題だ。

高品質なコンテンツを作るためには、以下が必須となる。

ユーザーに対する深い理解

何に悩んでいて、どういった情報を必要としているのか、十分に理解したうえで、コンテンツを作る。表層に見えている心理ではなく、“心の奥底に隠れている本音”を洞察する姿勢が重要だ。セールスをいったん脇に置いたアプローチ

売上増は大切なことだが、コンテンツづくりでは一度忘れる。オウンドメディアで売り込むのは逆効果となりやすい。売り込むのではなく、ユーザーの役に立つことに集中する。専門性とオリジナリティ

インターネット上にすでにある情報を焼き直しても、新しい価値を生み出したことにならない。専門性とオリジナリティを持って、自社だけの価値を創造するコンテンツを生み出す。

【参考記事】

3-2. コミュニティ

2つめは「コミュニティ」である。

コンテンツは、《企業 ⇒ 顧客》というつながりを作る。

さらにつながりを強化するためには《企業 ⇐ 顧客》、あるいは《顧客 ⇔ 顧客》というつながりを作る必要がある。

【コミュニティづくりの例】

記事下のコメント欄での交流

ディスカッション・フォーラムの設置

SNS上でのやり取り

イベント開催

なお、近年ではユーザー同士が積極的に交流して横のつながりを作る「コミュニティサイト」を、自社で構築する例が増えている。

お役立ちブログ形式のオウンドメディアの次の打ち手として、検討中のマーケターは少なくないだろう。

コミュニティサイトについては本記事の主題から外れるため、ここでは詳しく述べないが、興味があれば調べてみてほしい( ⇒参考:[コミュニティサイト]の検索結果ページ)。

3-3. データ取得

3つめは「データ取得」である。

これは極めて実務的だが、オウンドメディアをしっかりビジネス成果に結び付ける重要ポイントだ。

前述のとおり、オウンドメディアで「売り込む」ことは逆効果となり得るが、それは、訪れたユーザーを孤立した状態で放置してよいという意味ではない。

訪れたユーザーの情報を得て、その後のアプローチを可能にする努力は、最大限にする必要がある。

具体的には、“オウンドメディア内だけでは得られない価値” を提供する手法が、よく採用される。

その価値と個人情報(メールアドレス登録など)を交換すれば、一期一会の出会いを、長期的なものに変えられる。

【工夫の例】

ウェビナーやオンラインセミナーへの招待

ホワイトペーパーの配布

メールマガジンの購読

アンケートへの回答

ユーザー生成コンテンツの募集

新商品やサービスの先行予約やウェイトリストへの登録

無料のコンサルティングや試供品の提供

4. オウンドメディアを立ち上げる流れ 4ステップ

最後に、オウンドメディアを立ち上げる流れを、簡単に確認しておこう。

ステップ1:ペルソナ設定

ステップ2:メディア設計

ステップ3:サイト開発

ステップ4:コンテンツ制作

4-1. ステップ1:ペルソナ設定

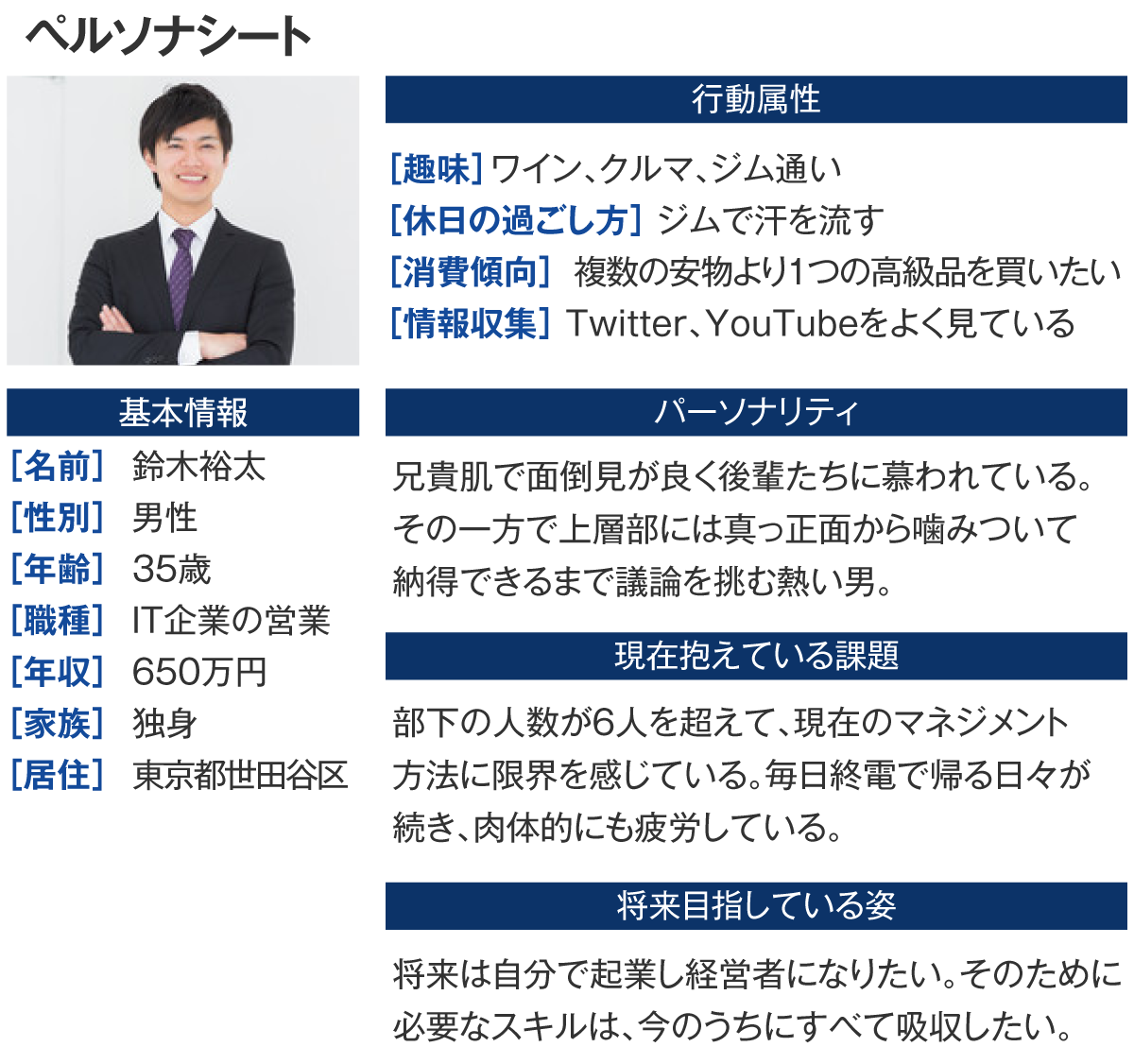

1つめのステップは「ペルソナ設定」である。

ペルソナとは、ターゲットとなる顧客を、実在する人物のように具体的に描写した人物像のことである。

【ペルソナのイメージ】

先ほど、良質なコンテンツづくりのためには「ユーザーに対する深い理解」が不可欠だと述べた。

ペルソナはユーザーを深く理解するためのツールと捉えてほしい。

ペルソナは、架空の人物像ではあるが、想像で作るのではない。

実在する顧客たちのデータを収集して、共通項を分析して設定するため、ペルソナ設定のプロセスを経ることで、ユーザー理解の深度を深められる。

詳しいプロセスは、以下の記事を参考にしよう。

【参考記事】

4-2. ステップ2:メディア設計

2つめのステップは「メディア設計」である。

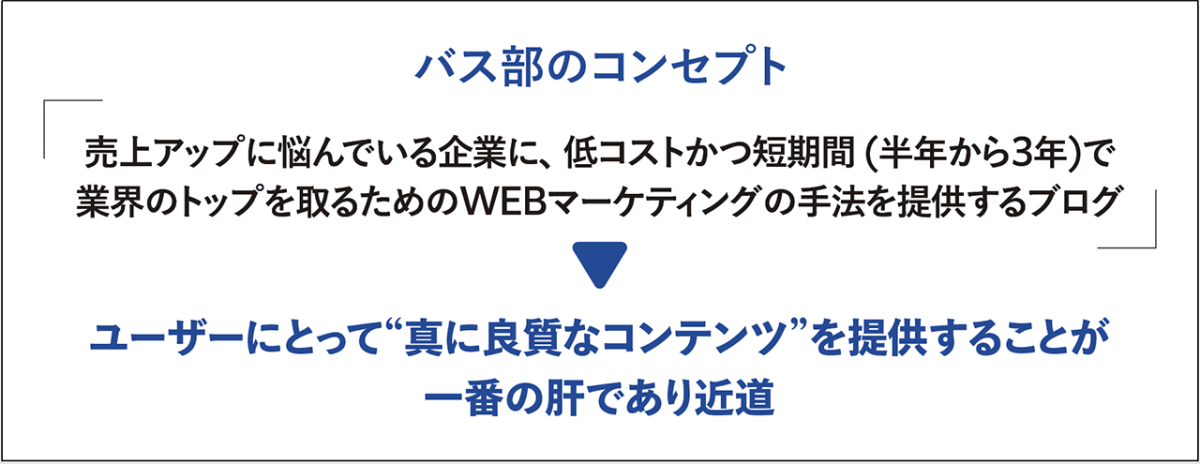

ペルソナを設定できたら、そのペルソナにとって、どのようなメディアが有用なのか考え、メディアのコンセプトを設計していこう。

参考までに、私たちのバズ部のコンセプトは、以下のとおりだ。

筋の通った骨太のコンセプトが設定されていると、オウンドメディア全体がブレない。

この一貫性は、「オウンドメディアのファン」を増やしていくために、重要なポイントとなる。

バズ部を例にすれば、バズ部のコンセプトをベースとして「バズ部 “らしさ” 」が生まれる。バズ部らしさが明確になるほど、その “らしさ” を好きな人が集まりやすくなるのだ。

優れたコンセプトを設定するために最も重要なことは、「自社の真実の思い」と整合性をとることである。

本当に思っていること、本当に伝えたいことをコンセプトに据えてほしい。

本当の思いなら、オウンドメディアを運営していくうえでのモチベーションになる。そして、何よりユーザーの心に響くからだ。

4-3. ステップ3:サイト開発

3つめのステップは「サイト開発」である。

オウンドメディアは、検索エンジンからの集客を狙う特性上、SEOに強いサイト構造を採用すべきだ。

Webの専門知識がない場合のおすすめは、CMS(コンテンツマネジメントシステム)である「WordPress」を使い、SEOに強いWordPressテーマを採用することである。

これだけで必要最低限の装備が整うため、コンテンツづくりに集中できる。

「WordPressって何?」という方は、以下のページに目を通そう。

WordPressは、「テーマ」と呼ばれるテンプレートを変更するだけで、サイトデザインや構造を簡単に着せ替えできる仕様だ。

参考:WordPressのテーマを変更する方法と変更前後にやるべき事

テーマは、有償のものから無償のものまで、数多く提供されている。

私たちバズ部が無料で提供している「Xeory」は、オウンドメディアに最適なテーマとなっているので、一度チェックしてほしい。

4-4. ステップ4:コンテンツ制作

4つめのステップは「コンテンツ制作」である。

「3-1. コンテンツ」で述べたとおり、ヘルプフルコンテンツ(有用なコンテンツ)を作ることが大前提である。

さらに効果的にアクセス数を伸ばすためには、SEOに配慮しながらのコンテンツづくりが求められる。

たとえば、コンテンツのトピックを選定する際には、かならず「検索キーワード」から逆算して検討する。

まずは「キーワード選定|圧倒的集客を実現するコンテンツプランニングと絶対やるべき3つの事」に目を通して、SEOに強いトピックを選ぶところから始めよう。

以上、4つのステップでオウンドメディアを制作したら、コンテンツを公開して運用を進めていく。

より詳しいオウンドメディアの作り方については、別記事の「【オウンドメディアの作り方】成功に不可欠なポイントと実践の流れ」にまとめている。参考にしながら、進めてほしい。

費用やリードタイムといった実務面を重点的に知りたい方には「オウンドメディア構築のやり方と費用・リードタイムの目安を解説」がおすすめだ。

5. まとめ

本記事では「オウンドメディア(入門編)」をテーマに解説した。要点をまとめておこう。

オウンドメディアの意味:自社保有のメディア(狭義ではコンテンツ配信型のWebメディア)

オウンドメディアはトリプルメディアのフレームワークに登場する

オウンドメディアがビジネスにとって重要な理由は、次の4つだ。

検索エンジン経由で集客できる

潜在顧客に対する無償サービスや自己開示として機能する

既存顧客のロイヤルティ向上に寄与する

良質なオウンドメディアがブランディングになる

オウンドメディア戦略は、3つの要素で成立している。

コンテンツ

コミュニティ

データ取得

オウンドメディアを立ち上げる流れを4ステップで紹介した。

ステップ1:ペルソナ設定

ステップ2:メディア設計

ステップ3:サイト開発

ステップ4:コンテンツ制作

オウンドメディアは、現代のビジネスにおいて欠かせない重要な存在となっている。

本記事で紹介した基本事項を踏まえつつ、引き続きオウンドメディアの知識を深め、効果的なオウンドメディア運営を目指してほしい。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。