- オンライン

オウンドメディア事例17選|顧客獲得・採用促進に成功した事例紹介

オウンドメディアの立ち上げ時や運営時に、過去に成功した優良なオウンドメディア事例を見たいという方は多いだろう。

成功事例は、有益なヒントの宝庫である。先行事例を勉強することで、根源的なマインドセットから斬新な攻略法まで、幅広いアイデアを入手できる。

しかし、多くの人は、手当たり次第に事例を眺めて、時間を浪費している。

インターネット上には、玉石混淆の事例集があふれているので仕方ない面もあるのだが、よい結果を出したいのなら、質のよい情報を取捨選択しなければならない。

本記事では、血となり肉となり本当に役立つ全17事例のオウンドメディアを厳選し、4つのカテゴリに分けて紹介していく。

リード・認知獲得(BtoC) | リード・認知獲得(BtoB) |

ファン育成・ブランディング | 採用・リクルーティング |

すぐにでも事例を見ていきたいという方は、以下のリンクから該当の章を見てみてほしい。

▶ 2.【リード・認知獲得(BtoC)】オウンドメディア事例5選

▶ 3.【リード・認知獲得(BtoB)】オウンドメディア事例4選

▶ 4.【ファン育成・ブランディング】オウンメディア事例5選

▶ 5.【採用促進・強化】オウンドメディア事例3選

事例を紹介した後には、自社のオウンドメディアを成功に導くためのポイントも解説しているので参考にしてほしい。

ピンポイントで有益な情報を得て、その分、貴重な時間をオウンドメディアづくりに充当してほしい。

目次

1. オウンドメディア事例は「目的」に着目しよう

早速オウンドメディア事例を紹介していきたいのだが、その前に、オウンドメディア事例を見る時の心構えについて簡単に解説していこう。

オウンドメディア事例を見る時に、つい同じ業種の競合他社の成功事例ばかり見てしまう方もいるかもしれない。しかし、実は、業種よりも「目的」に着目した方が良い。

同じ業種の成功メディアを見ても、目的が違うと方向性を間違ってしまうからだ。

例えば、「リードや認知を拡大したい」企業が、「ファン育成やブランディング」を目的としたオウンドメディアの成功事例を参考にしても、上手く行くわけがない。

目的というのはつまり「オウンドメディアを通じて、どんなビジネス課題を解決したいのか」ということである。

オウンドメディアで解決できるビジネス課題には、以下の4つがある。

オウンドメディアで解決できる4つのビジネス課題 |

どの課題解決のためにオウンドメディアを立ち上げ、運営していきたいのかによって、参考にすべき成功事例も変わってくる。

本記事では、以下の4つの目的に分けて、それぞれの事例の成功の秘訣を詳しく分析してお伝えしていく。

・リード・認知獲得(BtoC向け) |

ぜひ参考にしてみてほしい。

2.【リード・認知獲得(BtoC)】オウンドメディア事例5選

まずは、リード・認知獲得に成功したBtoCオウンドメディア事例を5つ解説していく。

リード・認知獲得に成功したBtoCオウンドメディア事例5選 |

それぞれの事例について、成功のポイントなどを詳しく説明していくので、ぜひ参考にしてみてほしい。

2-1. みんチャレブログ(エーテンラボ株式会社)当社事例

出典:みんチャレブログ

取り組み前の課題・オウンドメディアの取り組みに至った背景 |

![]()

オウンドメディアによって得られた成果 |

オウンドメディアの成功要因 |

リード・認知獲得に成功したオウンドメディア事例として最初に紹介するのは、新しい習慣を身につけたい人の習慣化に向けてのチャレンジをサポートするアプリ「みんチャレ」のオウンドメディア「みんチャレブログ」である。

「みんチャレ」の開発・運用を行っているエーテンラボ株式会社に当社(株式会社ルーシー)がコンテンツマーケティングの支援を依頼いただいた当社事例となる。

アプリの魅力を最大限に伝えられる手法がオウンドメディアだった

みんチャレは、「資格取得」や「〇〇kg痩せる」といった各々の目標を達成するための「習慣化」を実現できるアプリ。

サービス品質にこだわって作ったアプリなので、実際に利用したユーザーから高く評価され、口コミでアプリのユーザーは自然に増えていた。

特に、著名人がブログやYouTubeなどで紹介してくれることで、ダウンロード数は順調に伸びていた。

しかしながら、そうした口コミや著名人の紹介は自発的・偶発的に発生するものであり、自社でコントロールできるものではなかった。

そこでたどり着いたのがコンテンツマーケティングであり、みんチャレの価値を発信するために始めたのがオウンドメディアだったのである。

同社は、2021年9月にダイエットや運動など生活習慣に関するお役立ち情報を発信するWEBメディア「みんチャレブログ」をオープンしました。

サイトを開設して8ヶ月後には月間140万PVを達成

「みんチャレブログ」をオープン後、サイトを立ち上げてから3ヶ月後には月間20万PVを達成、そしてわずか8ヶ月後には月間140万PVものアクセスを達成しました。

エーテンラボ社内でのコンテンツ執筆と並行して弊社(株式会社ルーシー)にも月10〜20本ペースで記事代行をご依頼頂き、品質の担保された記事をコンスタントに投稿する事で、わずか8ヶ月という短期間で月間140万PVを達成できたのである。

アクセス増加とともにアプリのダウンロード数も伸び、毎月メディアを通じて膨大な数のCVを獲得することに成功できている。

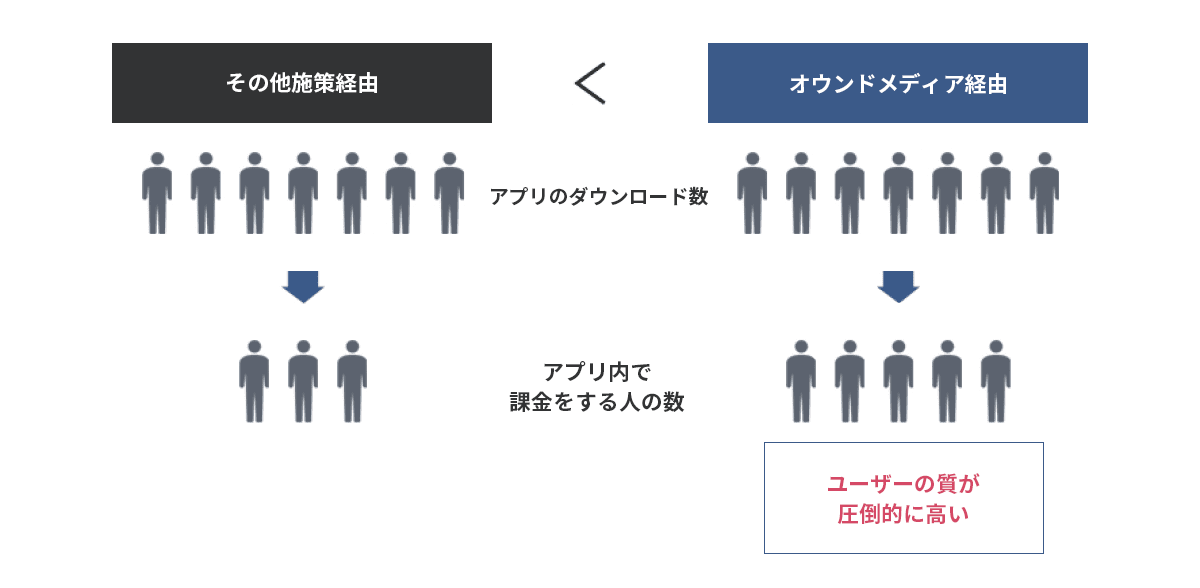

PV・ユーザー獲得の側面だけでなく「高い課金率」を実現できた

「みんチャレブログ」がオウンドメディアの成功事例といえる理由には、ただ多くのユーザーを獲得しただけでなく、質の高いユーザーを獲得できたことも大きい。

オウンドメディア経由でアプリをダウンロードしたユーザーは、その他の経路でアプリをダウンロードしたユーザーと比べて、課金率が約25%高いという結果が出ているからだ。

さらに、ダウンロード後のチームへの参加率や使用継続率も、総じて高かったという結果が出ているのも大きな特徴である。

成功要因はコンテンツを通して「みんチャレ」の価値がユーザーに伝わったこと

オウンドメディア「みんチャレ」が成功できた要因は、コンテンツの質に徹底的にこだわったことにある。ユーザーの幸福に徹底的に向き合い、「まさにこれが読みたかった」というコンテンツを作成できた。

オウンドメディアに掲載されている記事コンテンツを通じて、みんチャレにどんな価値があるのかをしっかり伝えられたことにより、高い質のユーザーを獲得できることにつながったのだ。

さらに、みんチャレの習慣化に関する有益な記事がきっかけでメディア取材にもつながり、露出が増えたことも良い流れを作り出した。

オウンドメディアは集客だけでなく、優良顧客を育てて、多くのコンバージョンを達成し、エンゲージメント率を向上できるということを証明できる事例だといえるだろう。

このオウンドメディア成功事例をさらに詳しく知りたい方は、バズ部「コンサルティング記事代行事例 / わずか8ヶ月で月間140万PVを実現したアプリ企業メディア成功事例」の記事を参考にしてほしい。

2-2. ウェルスハック(武蔵コーポレーション株式会社)当社事例

出典:ウェルスハック

取り組み前の課題・オウンドメディアの取り組みに至った背景 |

![]()

オウンドメディアによって得られた成果 |

オウンドメディアの成功要因 |

次に紹介するのは、富裕層向けの収益不動産の販売や管理を行っている武蔵コーポレーション株式会社のオウンドメディア「ウェルスハック」。こちらは当社(バズ部を運営する株式会社ルーシー)がオウンドメディア立ち上げ支援をさせていただいた当社事例となる。

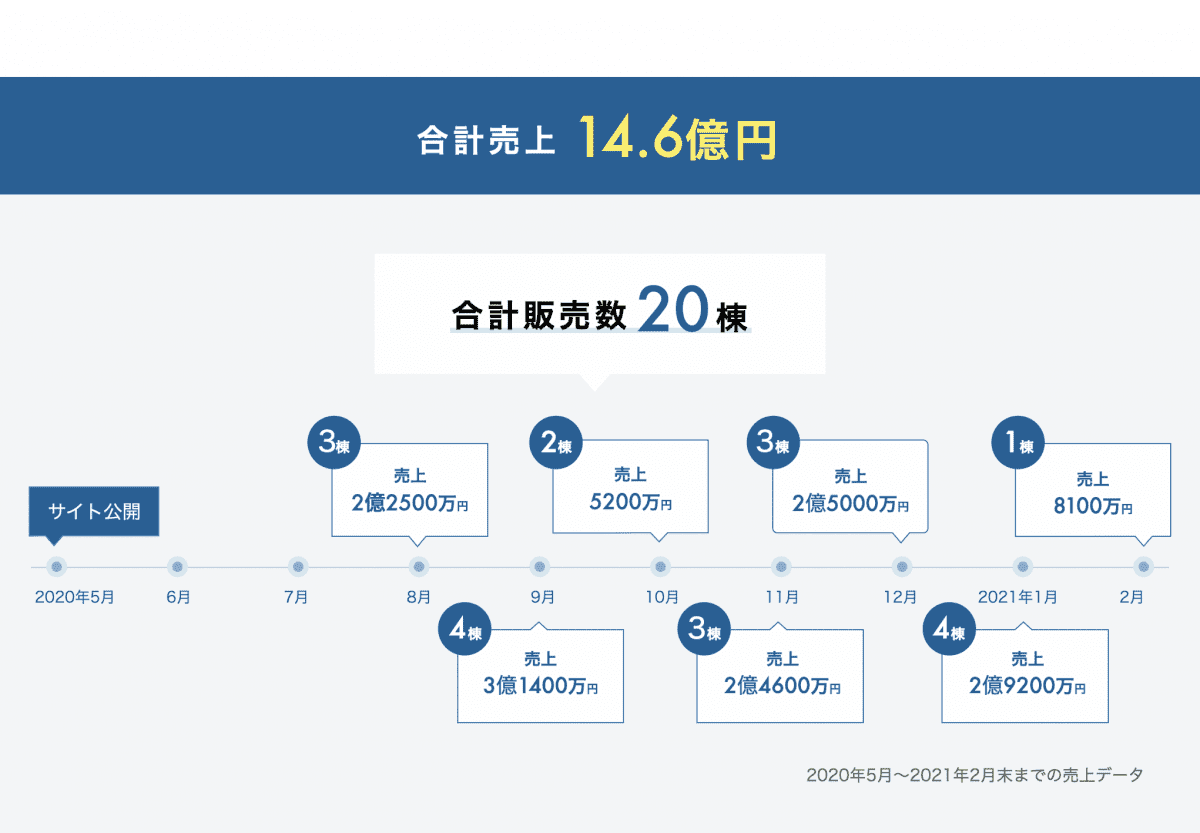

サイト公開からわずか10ヶ月でオウンドメディア経由の合計売上がなんと14.6億円に到達した、インパクトのある成功事例を紹介していこう。

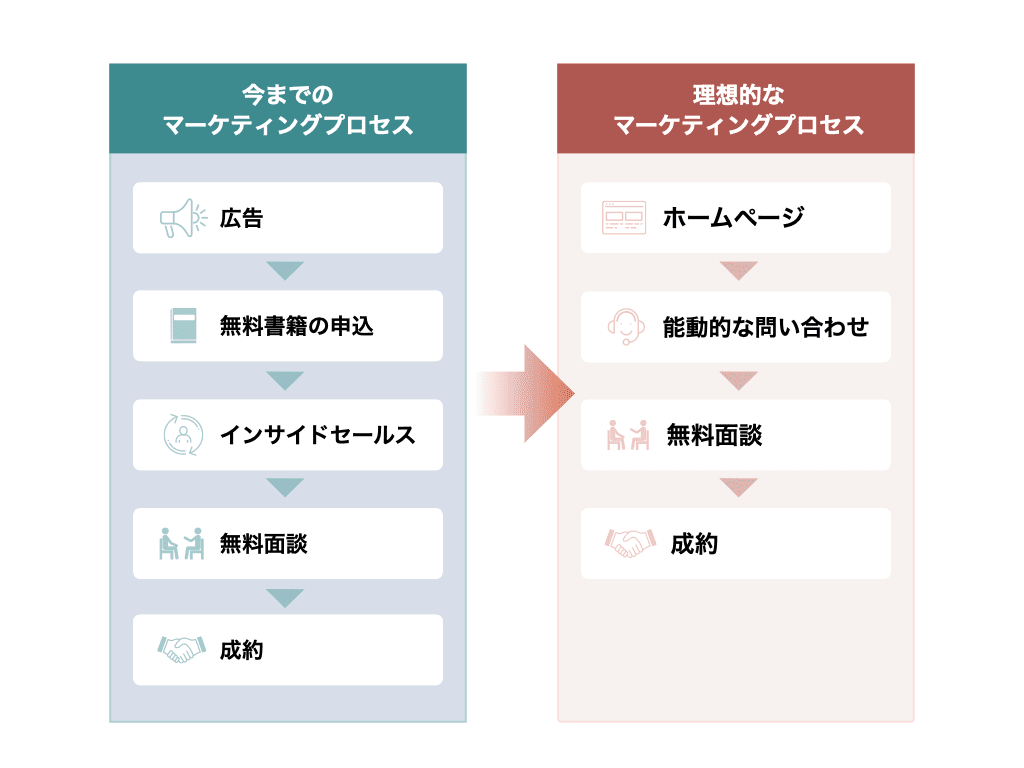

「出したら終わり」の広告中心のマーケティングに限界を感じていた

武蔵コーポレーション株式会社は、以前からメルマガ広告や運用型広告などの「広告」に頼ったマーケティングを実施していた。しかしながら、広告を出し続けなければならない継続的な負荷、広告対価の高騰による費用対効果の低下などに限界を感じ始めていた。

さらには、苦労して獲得した問い合わせも、前向きで能動的なユーザーからの問い合わせは少数であり、会社から働きかけなければ次のアクションにつながりにくかったという。

そこで、同社の考え方やノウハウを深く理解してもらえるようなオウンドメディアを用意して、能動的で積極的な見込み顧客から問い合わせをもらえることを目標に、メディア構築がスタートしたのである。

そして2020年5月に、富裕層を対象に節税情報をお届けする不動産投資サイト「ウェルスハック」をオープンしました。

狙ったキーワードでSEO上位表示を連発し月間43万PV達成

サイト公開から7ヶ月後には月間10万PVを超え、8ヶ月目には28万PV、そして勢いを落とすことなく10ヶ月後には月間40万PVを超えたウェルスハック。

短期間でこれほどのアクセスを集めた背景には、SEO(検索エンジン最適化)の成功がある。狙ったキーワードで早期から上位表示を連発し、コンスタントにアクセスを集めることに成功できたのである。

SEO上位表示(Googleの検索結果で3位以内に表示)達成キーワード数は、2021年3月時点で820キーワードを超え、現在も毎月安定的に検索エンジンから集客し続けている。

オウンドメディア開始わずか10ヶ月で14.6億円の売上を記録

ウェルスハックというオウンドメディアは、2020年5月にサイトを立ち上げてからわずか10ヶ月の間に、14.6億円の売上を生み出すことに成功。

初めて売上が発生したのはサイト立ち上げ4ヶ月目(3棟・2億2,500万円の売上)であり、それから毎月コンスタントに売上を生み出している。

成功要因は「主張を明確にすること」により優良顧客を集めることができたから

武蔵コーポレーションが取り扱っている物件の価格相場は、1件あたり7,000〜8,000万円程度。

このような高額物件にもかかわらずオウンドメディアからのコンバージョンに繋がっている理由は、オウンドメディアで「築古木造一棟アパート投資がおすすめ」という主張を一貫して伝えたこと、そして徹底的に質にこだわったことが要因にある。

主張をブレずに伝え続けてきた結果、その考えに共感してくれた優良顧客から能動的な問い合わせを得ることができたのである。

このような高額な売上を生み出している武蔵コーポレーションのオウンドメディア成功事例をさらに詳しく知りたい方は、「事例 / わずか10ヶ月で14.6億円の売上を叩き出したコンテンツマーケティング事例」の記事をぜひじっくり読んでみてほしい。

2-3. 神田外語学院ブログ(神田外語学院)当社事例

出典:神田外語学院ブログ

取り組み前の課題・オウンドメディアの取り組みに至った背景 |

![]()

オウンドメディアによって得られた成果 |

オウンドメディアの成功要因 |

これから紹介する事例は、外国語専門学校として60年以上の歴史を持つ神田外語学院のオウンドメディア「神田外語学院ブログ」の事例である。こちらも、当社(バズ部)がオウンドメディア立ち上げに携わらせていただいた当社事例となる。

指名検索(学校名を直接検索しての流入)に頼り切っていた神田外語学院が、オウンドメディアを立ち上げることで新しい顧客を獲得した経緯を解説していこう。

リード獲得の9割以上が指名検索のみという状況だった

神田外語学院は60年以上の歴史を持ち、ブランド力や認知度も十分にある外国語専門学校である。しかしながら、Webからのリード獲得のほとんど(9割以上)が指名検索という状況だった。

指名検索とは、学校名を直接検索して公式サイトにたどり着くことである。つまり、検索時点で「神田外語学院」と明確に学校名をイメージできている見込み客しか得られていなかったのである。

「神田外語学院」を具体的にイメージできていない方も獲得する方法として、バズ部と共にオウンドメディア「神田外語学院ブログ」を始めるに至ったのである。

公開から1年2ヶ月で想定を超える30万PVまで成長

当初、1年で月間10万PVを目指して取り組んでいたところ、想定を超える30万PVを1年2ヶ月で達成。

2020年8月時点で上位表示達成キーワード数は670を超え、そうしたSEO流入がページビューを大きく伸ばす要因になったと考えられる。

「資料請求の数も前年を圧倒的に上回り、昨年対比で倍以上のリード数の獲得に成功することができた」と、神田外語学院の担当者の安孫子様にも喜んでいただくことができた。

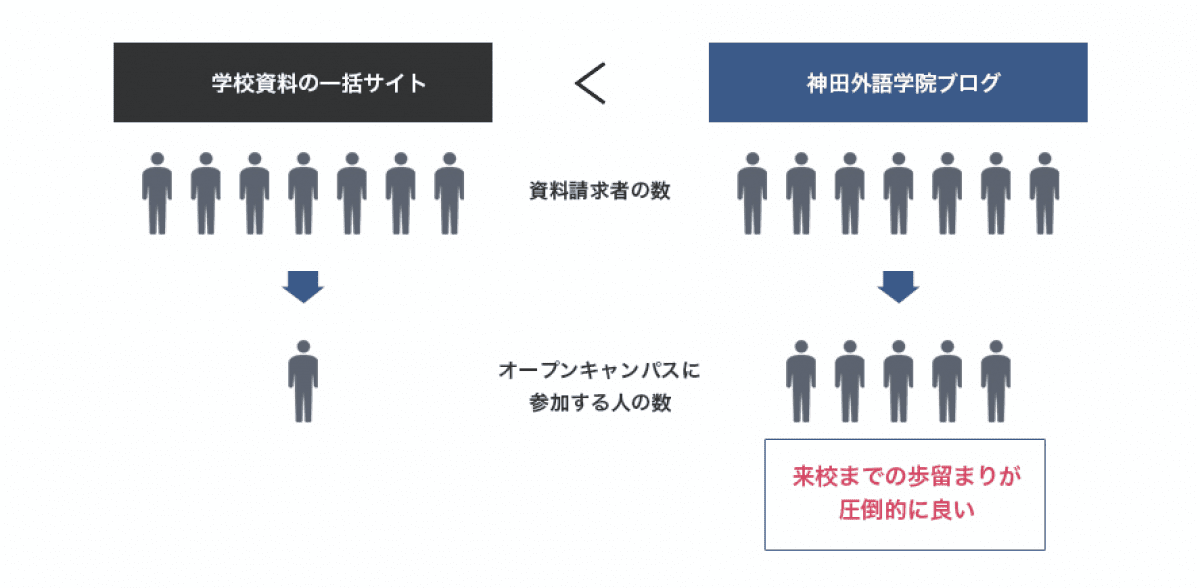

資料請求から来校率の割合がとにかく高い

神田外語学院ブログのオウンドメディアでは、集客だけでなく、質の高いターゲットユーザーを獲得でき、高い費用対効果を実現できている。

学校資料の一括請求サイトを使えば、資料請求のコンバージョン自体を多く獲得することは可能である。しかし、資料請求を多く獲得したからといって、実際の来校までつながる「質の良い見込み客」を効率的に獲得できる訳ではない。

一方、オウンドメディア「神田外語学院ブログ」で資料請求したユーザーがオープンキャンパスに参加してくれる確率はかなり高くて驚いた、と担当の安孫子様は話す。

一方、オウンドメディア「神田外語学院ブログ」で資料請求したユーザーがオープンキャンパスに参加してくれる確率はかなり高くて驚いた、と担当の安孫子様は話す。

中にはオウンドメディアをきっかけに、関東以外から訪問されたケースがありとても驚いたそう。

専門学校選びでわざわざ県外に訪問するケースは多くない中、東京都内にある神田外語学院に、滋賀県にお住まいの親御さんが足を運んだケースも見られた。

成功要因はオウンドメディアで学校への信頼度が高まったこと

神田外語学院のオウンドメディアの成功要因は、良質なコンテンツを用意して記事をじっくり読んでもらうことで、学校への信頼度が上がったことにある。

資料請求時点のモチベーションが、単なる一括請求サイトで資料請求された場合と異なり、かなり高い水準にあるのだ。

既に神田外語学院に良いイメージを持っている「確度の高い見込み顧客」をオウンドメディアで獲得できたからこそ、来校までつながるユーザーの割合が圧倒的に高い状況を作り出すことに成功できた。

我孫子様は、「今まで学内に眠っていた価値ある情報をオープンにでき、結果として成果に結びつく良い循環ができた」とも語っている。

このオウンドメディア成功事例をさらに詳しく知りたい方は、「事例 / 1年半で億単位の貢献を果たすまでに成長した学校法人のコンテンツマーケティング事例」の記事を参考にしてほしい。

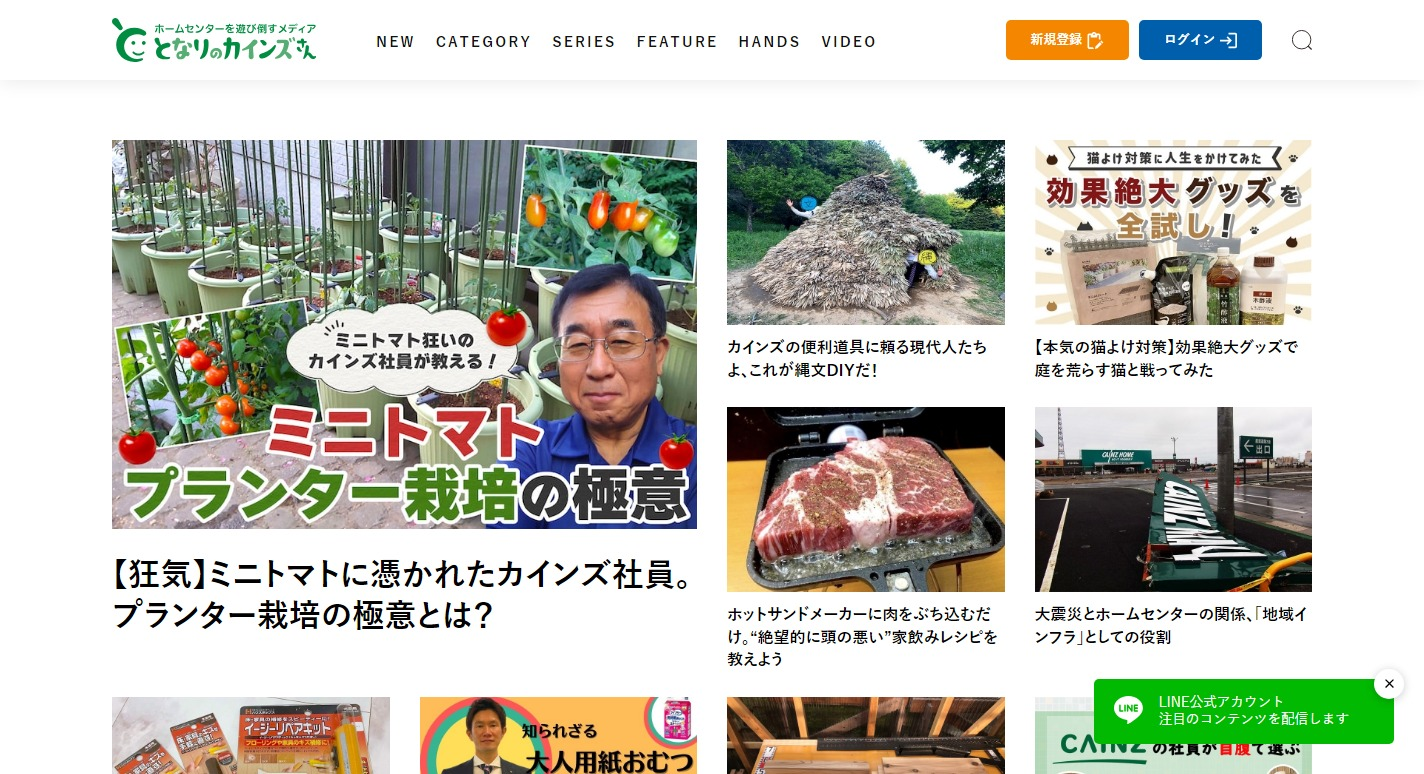

2-4. となりのカインズさん(株式会社カインズ)

出典:となりのカインズさん

オウンドメディアの成功要因(バズ部が分析) |

「となりのカインズさん」は、全国的にホームセンターを展開する大手小売企業・株式会社カインズが2020年6月に立ち上げたオウンドメディアである。

「となりのカインズさん」は、オウンドメディアをスタートさせてわずか1年で月間400万PVを達成し、オウンドメディア勉強会が主催する「コンテンツマーケティング・グランプリ2021」も受賞している。

ここでは、Web担当者Forumに掲載された記事を参考に、「となりのカインズさん」がオウンドメディアとして成功した要因を探っていこう。

店舗スタッフの専門知識を店舗以外でも生かしたい

「となりのカインズさん」の立ち上げのきっかけになったのは、「店舗スタッフが長年培ってきた専門知識を店舗以外で生かせていない」という課題だった。

リアル店舗での「1対1」の接客を、オウンドメディア上で「1対N」で展開するために始まったプロジェクトだったという。

成功体験を作ることで社内の協力体制を構築できた

当初は社内メンバーが「顔を出したくない」「名前も出したくない」と協力的ではなく、記事を作ることも難しい状況だったという。しかし、社員が実名・顔出しで、自腹で購入した商品レビュー記事が注目を集め、成功体験を作ることで、空気が変わってきた。

それからは社員の趣味などプライベートな一面(B面)を積極的に出していく記事が増え、社員のキャリアの考え方にも変化が生まれていったそう。

こうした社員のモチベーションアップにより、面白いコンテンツが増え、オウンドメディアとしての盛り上がりが加速していったのである。

前年対比で180%売上アップした商品も登場

社員が自腹で商品を購入してレビューする記事は人気を博し、グラノーラ・スープ用カップ「HAJIKU」は、記事投稿後、販売数量が前年比180%も増加したそう。

その他にも、当該期間の販売数量が約150%増加したコクヨのテープのり「ドットライナー」など、オウンドメディアから多数の商品が実店舗で売上を伸ばす効果を作り出すことに成功した。

記事を起点に新たなマーケティング仮説を検証することもできるようになり、商品開発や店舗展開のPDCAを回せるようになったメリットも実感しているという。

2-5. LIFULL HOME’Sなど(株式会社LIFULL)

オウンドメディアの成功要因(バズ部が分析) |

「あらゆるLIFEを、FULLに。」というキャッチコピーを掲げる株式会社LIFULLは、日本最大級の不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」を中心に、多くの事業を手掛ける企業である。

さまざまなチャネルで26個ものオウンドメディアを展開している

株式会社LIFULLは公式メディアにかなり力を入れている企業であり、現在、26個ものオウンドメディアが存在している(2023年7月確認時点)。

文章を中心としたブログだけでなく、Twitter、Facebook、note、YouTube、Instagram、TikTokなど、さまざまなチャネルで配信しているのも特徴である。

住まいをテーマにアプローチを変えて色々なターゲットにリーチ

住まいや生き方を軸にしながらも、それぞれのオウンドメディアでアプローチを変えて、さまざまなターゲットにリーチしているのが最大の特徴だろう。

例えば、

・既成概念にとらわれない生き方をしているインタビュー記事がメインの「LIFULL STORIES」

・料理やインテリア、DIY、街の魅力などライフスタイルに特化した「LIFUL HOME’S LIFE LIST」

・住宅の最新トレンドや専門家による正しい情報を伝える「LIFUL HOME’S PRESS」

など、サイトによって切り口やアプローチ法を変えながら、株式会社LIFULLの価値観やスタンス、存在意義を伝える役割を担っている。

オウンドメディアの存在がブランド認知度を押し上げることに成功

こうしたオウンドメディア群は、株式会社LIFULLのブランド認知度を上げることに寄与している。

日経XTRENDの記事によると、株式会社LIFULLが毎月独自で行っているブランド定点調査では、2018年に約20%だった企業認知度は、2021年には40%以上にまで向上したという。

さらに、オウンドメディアでこだわったクリエイティブやプロジェクトは、Japan Branding Awardsグランプリや、ACC「マーケティング・エフェクティブネス」部門での受賞など、国内外50を超えるアワードで評価されている。

株式会社LIFULLのオウンドメディア事例は、リード・認知獲得とファン育成・ブランディングをどちらも成立できている好例といえるだろう。

3.【リード・認知獲得(BtoB)】オウンドメディア事例4選

ここからは、BtoBつまりビジネス向けにリード・認知獲得に成功したオウンドメディア事例を4つ解説していく。

リード・認知獲得に成功したBtoBオウンドメディア事例4選 |

それぞれ詳しく解説していこう。

3-1. ノートンブログ(株式会社シマンテック)【当社事例】

出典:ノートンブログ

取り組み前の課題・オウンドメディアの取り組みに至った背景 |

![]()

オウンドメディアによって得られた成果 |

オウンドメディアの成功要因 |

世界50カ国以上でセキュリティ事業を展開し、「フォーチュン500」にランクインするグローバルカンパニーである株式会社シマンテック。

ここでは、弊社バズ部で立ち上げをサポートさせていただいたオウンドメディア「ノートンブログ」の成功のポイントを解説していく。

「指名検索」依存からの脱却が課題だった

「Norton(ノートン)」といえば誰もが知るウイルス対策ソフトで、株式会社シマンテックの主力製品である。

オウンドメディアを始める前、株式会社シマンテックのWebマーケティングにおいても、「ノートン」というブランドキーワードからの流入が大半であった。しかし、指名検索による流入数が減る中で、担当の山本様は、ユーザーの検索行動が変わってきたことに危機感を感じていた。

異なるターゲットにもアプローチするために、コンテンツの充実を考えたのが、オウンドメディアを始めたきっかけだったという。

多くのSEO会社に話を聞く中で「良いコンテンツ」の定義を持っていたのがバズ部だけと感じ、バズ部にオウンドメディアの制作を依頼してくださった経緯がある。

サイト開始2年強で月間94万PVを達成・5,802キーワードで上位表示

オウンドメディアを立ち上げてから2年強の2016年10月には月間94万PVを達成。さらに、5,802キーワードで上位表示(Googleの検索結果で3位以内に表示)を達成。

「ワンクリック 詐欺」、「iPhone 迷惑メール」といった月間の検索ボリュームが5桁以上のビックワードでも上位表示を達成し、サイトへの流入数を牽引することになった。

※記事をアップして6年以上が経過した2023年7月時点でも、上記の2ワードは依然として、検索結果1ページ目にランクインしている。 |

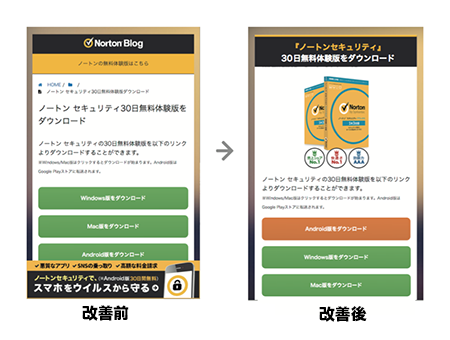

CV最適化施策によりCVRが4.43倍という大きな成果を達成

オウンドメディアの立ち上げに合わせて、コンテンツの充実とともに、コンバージョンの最適化にも取り組み、大きな成果を出している。

具体的には、以下の3つの施策を行い、スマホアプリのCVRが4.43倍という成果を達成することに成功した。

1. スマホの画面下部に固定バナーを設置した

2. ユーザーセグメントごとにCTAを3パターン用意した

3. スマホLPの構成を抜本的に変更した

成功要因は「良いコンテンツ」へのこだわりを貫いたこと

ノートンブログの作成にあたっては、担当の山本様などに「良いコンテンツの作り方」のアドバイスもさせていただいた。

そこでこだわったのは、「メーカーが伝えたいこと」を伝えるのではなく「ユーザーニーズに的確に応えるコンテンツ」を作ること。何度も書き直してもらい、コンテンツの質を上げていく作業をおこなった。

1つ1つの記事ごとに違うニーズをしっかり把握してコンテンツを作ることで、サイトの信頼性を上げていくことができた。ユーザーに必要ならば他社製品を紹介することも厭わないというマインドを築くことができたのである。

株式会社シマンテックのオウンドメディアは、たった2人のチームでコンテンツ作成に取り組み、大きな成果を上げている好例といえる。

詳しい内容については、バズ部の別記事「事例 / たった2人で世界でも認められる成果をあげたノートンブログのコンテンツマーケティング」もぜひ参考にしてほしい。

少ない人員でも成果を出したいという担当者は、ぜひこの成功事例を参考にしてほしい。

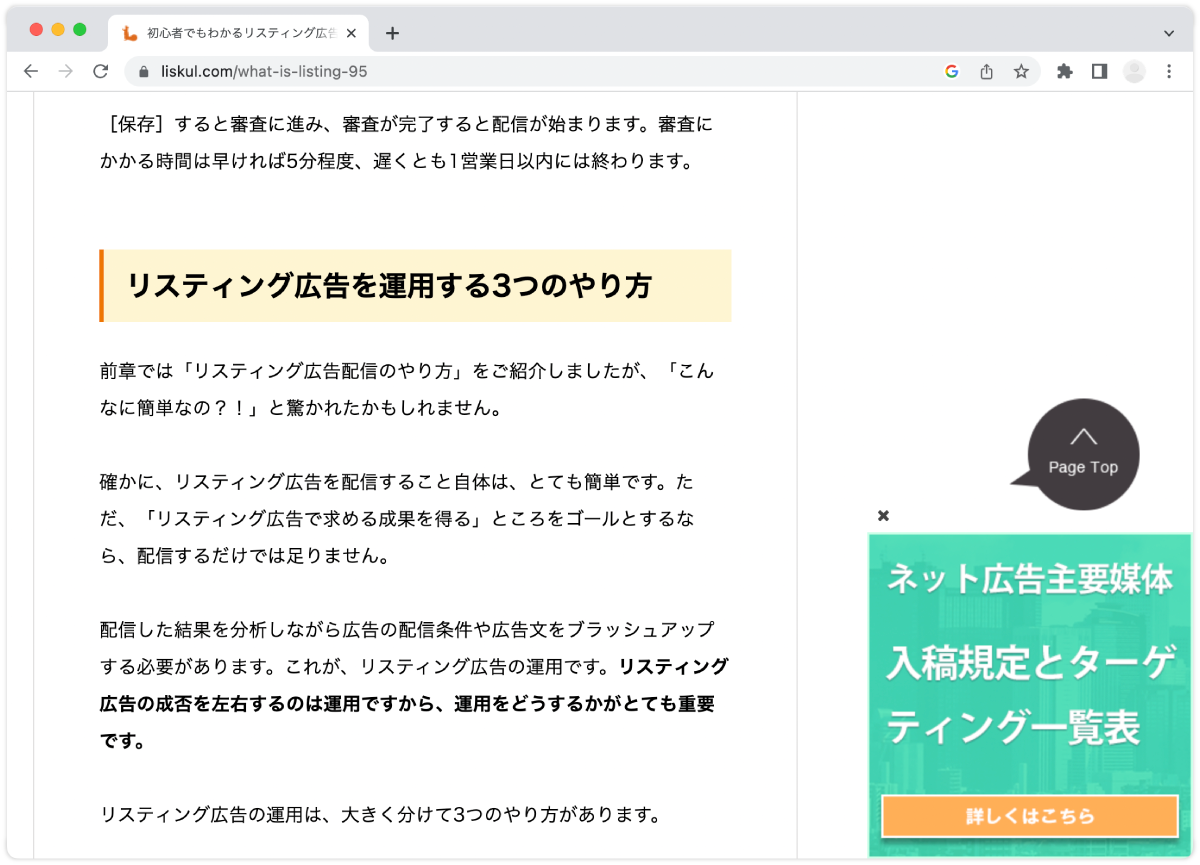

3-2. LISKUL(SO Technologies株式会社)【当社事例】

出典:LISKUL

取り組み前の課題・オウンドメディアの取り組みに至った背景 |

![]()

オウンドメディアによって得られた成果 |

オウンドメディアの成功要因 |

SO Technologies株式会社が運営する「LISKUL(リスクル)」は以下の理念を掲げ、2014年から現在まで、理念に基づいて行動し続けてきたオウンドメディアである。

LISKULは、中小・ベンチャー企業で働くWebマーケターに「より実践的なコンテンツ」を提供して支援する、Webマーケティングメディアです。 世のWebマーケティングに携わる人たちの、課題や悩みに寄り添ったメディアであり続けることを誓います。 |

実際、LISKULに掲載されるコンテンツの濃度・深さは際立っており、多くのマーケターの実務現場で役立ってきた。

明確なCTAとマネタイズ

一方、LISKULは、明確なCTA(Call To Action:行動喚起)をページ内に設置していることが特徴的である。

▼ オーバーレイでコンバージョンリンクを設定している例

オウンドメディア運営者のなかには、

「広告やマネタイズはしてはいけない。Googleの評価が下がる」

と誤解している人がいる。

しかし、Googleの公式文書である検索品質評価ガイドラインには、

「広告はUXに貢献することがある」

と書いてある。以下は引用だ。

Ads may contribute to a good user experience. Advertisements/Monetization (Ads) is content and/or links that are displayed for the purpose of monetizing (making money from) the page. The presence or absence of Ads is not by itself a reason for a High or Low quality rating. Without advertising and monetization, some webpages could not exist because it costs money to maintain a website and create high quality content.

訳)広告は、よいユーザーエクスペリエンスに貢献することがあります。

広告・マネタイズ(Ads)とは、ページをマネタイズする(収益を得る)目的で表示されるコンテンツやリンクのことです。

広告の有無は、それだけで「高品質」「低品質」の評価をする理由にはなりません。

広告やマネタイズがなければ、一部のWebページは存続できなくなるでしょう。Webサイトを維持し、質の高いコンテンツを作成するためには、コストがかかるためです。

出典:検索品質評価ガイドライン

重要なのは「ユーザーにとって役立つかどうか?」であるし、Googleがいうように適切な広告やマネタイズは、オウンドメディアの維持にも不可欠である。

記事広告サービス「RentaLISKUL」

4-1で後述する事例「北欧、暮らしの道具店」では、〈サイト自身が集客力をつければ、広告料を払う側から広告料を取れる側に立てるのではないか?〉という着想があったことを紹介している。

LISKULは実際にそれをやってのけたオウンドメディアであり、「RentaLISKUL」という記事広告サービスを展開している。

BtoB企業が、自社サービスに関する商品案内やホワイトペーパーなどの資料を、LISKUL内に掲載できるサービスだ。

成功の要因は「ユーザーのことを真剣に考えた」こと

オウンドメディア「LISKUL」が成功した要因は、ターゲットユーザーを理解して、ユーザーのことを真剣に考えてユーザーの満足するコンテンツを提供できたからに他ならない。

以前はプッシュ型営業を行っていた同社は、当初はテレアポで獲得していたユーザーのイメージが強く、オウンドメディアで狙うべきユーザーのイメージから離れてしまっていた。

バズ部からは「想定するユーザーのシチュエーションが的確でないと、ユーザーが満足するコンテンツは作れない」と、ユーザーが何を求めているかを貫くことをアドバイスさせていただいた。

ユーザーの満足度の高いコンテンツを継続的に作ることで、LISKULは現在では多くのマーケターの実務現場で役立つコンテンツを配信するプラットフォームになっている。

この事例についてさらに詳しく知りたい方は、「事例 / 1年でプッシュ型営業からプル型へ!毎月約200件の問い合わせを獲得するデジタルマーケティングブログ」の記事を参考にしてほしい。

3-3. 経営ハッカー(freee株式会社)

出典:経営ハッカー

オウンドメディアの成功要因(バズ部が分析) |

会計ソフト「freee会計」で有名なfreee株式会社の「経営ハッカー」は、BtoBメディアでありながら月間400万PV(2017年時点)を達成しているオウンドメディアである。

ターゲットの悩みをきっかけに自社製品に興味を持ってもらう

オウンドメディアのコンテンツは、経営者や経理担当者に役立つノウハウや起業家の経験などがメインである。

ターゲットが悩みがちな話題をきっかけに、freee株式会社の製品に興味を持ってもらうことに成功している。

フェーズごとにオウンドメディアの戦略を変更

2013年にスタートした「経営ハッカー」は、2016年2月には約230UU数(月間)を達成。しかしその勢いはとどまることなく、2017年に月間400PVを達し、その後も拡大を続けている。

その秘密は、フェーズごとにオウンドメディアの戦略を変えていることが要因としてありそうだ。

Hatena Content Marketingの記事によると、当初はSEO(検索エンジン最適化)を意識して作成していたコンテンツの内容を、2017年からは「SNSで話題になる記事制作」へシフトしている。

検索して情報を取りに来る能動的なユーザーだけでなく、別のターゲットにリーチするために、SNSでシェアされるような話題になる記事に注力したのである。

このように、メディアのフェーズや時代の流れに合わせて戦略を変えていくことも、オウンドメディアが長く成功するための秘訣といえるのかもしれない。

参考:Hatena Content Marketing/SEO記事から“SNSで話題になる記事”へ 拡大を続ける「経営ハッカー」の変遷と展望

3-4. マーキング学習塾(株式会社キーエンス)

出典:マーキング学習塾

オウンドメディアの成功要因(バズ部が分析) |

株式会社キーエンスが運営するオウンドメディア「マーキング学習塾」は、レーザーマーキングの活用情報を学べるサイト。

株式会社キーエンスは、平均年収が2,000万円を超えることでも有名なファクトリー・オートメーション(FA)の総合メーカーである。

一般人に迎合せずにひたすら専門的な領域の知識を解説

そんな株式会社キーエンスのオウンドメディアでは、BtoB向けに、レーザーの原理や仕組み、印字・加工の用途、安全管理などの情報がたくさん解説されている。

かなり専門的な領域のコンテンツであるため、この領域に関わりがない一般人には縁がない「超玄人向け」のサイトとなっている。

徹底して情報提供を行うことで優位性を確立

マーキング学習塾の成功のポイントとしては、徹底して「レーザー加工についての基礎知識や技術の提供」にこだわっている点にある。

ニッチな領域に特化することで、「レーザー加工ならキーエンス」という絶大な信頼感を演出することに成功できている。また、知識や経験の深さを伝えることで、「これだけ造詣が深い企業なら、キーエンスに頼めば安心である」という優位性も確立している。

結果的にE-E-A-Tの高いコンテンツを生み出している

SEOの視点から見ても、ニッチな分野に絞って情報を発信することで、Googleが求める「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を満たすことに成功し、サイトの各記事は軒並み上位表示を獲得できているのである。

実際検索してみると、「レーザー」「レーザー加工」「マーキング」「トレーサビリティ」などの難易度の高い検索キーワードで、検索順位3位以内などを獲得している。

BtoB向けの専門的な分野でオウンドメディアの立ち上げを検討している方は、ぜひ参考にしてみてほしい。

4.【ファン育成・ブランディング】オウンドメディア事例5選

ここからは、ファン育成やブランディングに成功したオウンドメディア事例を5つ紹介していきます。

ファン育成・ブランディングに成功したオウンドメディア事例5選 |

こちらも事例ごとに、BtoC事例とBtoB事例に分けて解説しているので、自社の状況に合わせて参考にしてみてください。

4-1.【BtoC】北欧、暮らしの道具店

出典:北欧、暮らしの道具店

オウンドメディアの成功要因(バズ部が分析) |

株式会社クラシコムが運営する「北欧、暮らしの道具店」は、オウンドメディア事例として、日本で最も取り上げられるサイトといっても過言ではないだろう。

[北欧][食器][雑貨]などのキーワード流入が想定され、「ECサイトのメディア化」の成功事例として注目された。

模倣する者が増え、“『北欧、暮らしの道具店』ふう” のECサイトが量産された時期があったほどだ。

しかし、先にも述べたとおり、私たちが参考にすべきことは、「彼ら彼女らが、成功していくときに何をしていたのか?」と「(目に見える表面ではなく)骨子」である。その視点で、詳しく見ていこう。

作り手のマインド

『北欧、暮らしの道具店』が成功する前、何を考えていたのか。代表の青木耕平氏がインタビューで興味深い話をしている。

――年商1億円を突破してまだまだ伸びそうな状況がみえていても、青木さんとしては幸せになれなかったと。

青木:正直、全然楽しくなかったですね。その時、なぜこんなにも事業が苦しいのだろうとあらためて考えると、通販というのは売上を急速に伸ばすためにマーケティングコストがかかるんですね。売上の20%を投じるのがセオリーだと言われていましたが、それでは利益が出せず話にならない。PLを分析すると、結局コスト高の大きな要因は「広告宣伝費」。売上の15%を占めていて、これを抑えれば収益が上がる。そこで広告について見直したんです。我々のサイト自身が集客力をつければ、広告料を払う側から広告料を取れる側に立てるのではないかと。そこで広告に費やしていたお金を、お客様を集めるためのコンテンツをつくることに力を注ごうと大きくシフトしたのです。

上記は2010年頃の話であり、コンテンツマーケティングの概念は、まだほとんど知られていない。

「コンテンツマーケティングをやろう!オウンドメディアをやろう!」というマインドではなく、

〈我々のサイト自身が集客力をつければ、広告料を払う側から広告料を取れる側に立てるのではないか?〉

という発想からスタートしていることは、私たちのマインドセットにも有益な視点だ。

「料金をいただけるほどのコンテンツを提供しているか?」

と自問自答することで、『北欧、暮らしの道具店』のマインドを真似しよう。

ロールモデルは『ほぼ日』

「お客様を集めるためのコンテンツをつくることに力を注ごう」とシフトし、具体的にどんなコンテンツを目指したのだろうか。

ロールモデルは『ほぼ日刊イトイ新聞』だったという。また別のインタビューだが、青木氏が『ほぼ日』について、示唆に富んだ話をしている。

人気の秘密について考えました。見ていると有名人がたくさん出ている。でも有名人の名前で検索してもその記事が上位に上がってくることはほとんどなく、SEOもあまり気にしていないようでした。なんて朴訥(ぼくとつ)とした運営なんだと。驚いたのは、数年前に『ほぼ日』が採用をかけるにあたって、売上を公開したのを目にした時。当時で約20億。別のメディアのインタビュー記事では1日140万PVほどのアクセスがあることも知りました。コンバージョン率が高いとは思えない立てつけの中で、SEOも気にしていないように見えるし、広告もやっていないように見える。集客経路も乏しいのになぜこんなに…と。

(中略)

出た結論としては、要は『ほぼ日』は、山の中の美味しい蕎麦屋なんです。「あそこの蕎麦屋うまいらしいよ」という口コミだけで行列ができる店。なぜそれが実現できているのか。答えはひとつしかなくて、「面白いから」人がやってくる。買う買わない関係なく、時間があるから立ち寄っているんです。更新回数も多く、あるカテゴリーのお客様に対して、常に信頼を裏切らない面白いコンテンツが用意されている。その信頼感が異常な集客につながっているんだと。

出典:valuepress

もしあなたが、すでにコンテンツマーケティングに本気で取り組んでいるのなら、上記の文章を読んで、心が震えたのではないだろうか。

本質を突いており、コンテンツマーケティングに携わる限り、大切にしたい概念である。

メディアのトンマナ

ユーザーからは、『北欧、暮らしの道具店』の世界観が好き、という声をよく聞く。

店長の佐藤友子氏(代表の青木氏の実妹)は、『暮しの手帖』にインスパイアされているという。

『暮しの手帖』の編集長だった花森安治氏の「実用文十訓」を紹介しよう。

▼ 実用文十訓

(1)やさしい言葉で書く。

(2)外来語を避ける。

(3)目に見えるように表現する。

(4)短く書く。

(5)余韻を残す。

(6)大事なことは繰り返す。

(7)頭でなく、心に訴える。

(8)説得しようとしない(理詰めで話をすすめない)。

(9)自己満足をしない。

(10)一人のために書く。

出典:クラシコム

ユーザーに寄り添ったコンテンツをライティングするうえで、身に沁みる項が並ぶ。

『北欧、暮らしの道具店』は、『ほぼ日』や『暮しの手帖』のように、先人たちが創った上質な作品に数多く触れてきた素養が作り手のベースにある、という点にも着目したい。

だから、センスが抜群によいのだ。

インスパイアされた作品にリスペクトを持って、そのエッセンスを抽出し、自分たち流に取り入れている。このあり方こそ、私たちが学ぶべき事柄かもしれない。

オウンドメディアの持続性

「オウンドメディアを立ち上げたが、更新が続かない」という悩む企業は多い。

10年以上のコンテンツづくりの積み重ねで、今では圧倒的なストックを誇る『北欧、暮らしの道具店』は、どんなスタンスで取り組んできたのか。

青木氏は、以下のとおり語っている。

インターネット上のコンテンツというのは、映画や小説と違って、コンテンツがコンテンツとして独立して評価されるものではないと思うんですね。読者が共有している文脈感を裏切られなければニーズは満たせる。要はコミュニケーションのためのコンテンツで、自分たちの実力に見合わないクオリティを求めて疲弊するよりは、自分たちが継続できるレベルのものを頻度高く提供しようと。家族や友人との会話も、毎日たわいもないことを言い合うのが楽しいじゃないですか。それと同じで、コンテンツを通じて世間を驚かすのではなく、コンテンツを通じてお客様と絶え間なく接点を作り、心地いいと思ってもらおうと。お客様と共感できて、読んでいて疲れたり不安になったりしないコンテンツを、お客様が読みたい時に読みたいだけ用意しようと。

オウンドメディアは、継続してこそ資産価値が高まっていく。「長く続けること」を見据えて、自分たちの運営スタンスを、考えてみてほしい。

『北欧、暮らしの道具店』は、オウンドメディア立ち上げから、20年以上経た2022年8月5日、運営会社クラシコムが東証グロース市場に上場を果たした。

4-2.【BtoC】THE BAKE MAGAZINE(株式会社BAKE)

オウンドメディアの成功要因(バズ部が分析) |

「THE BAKE MAGAZINE」を運営するBAKEは、「お菓子にもっと新しい価値を」をミッションとする菓子メーカーである。

チーズタルト「BAKE CHEESE TART」が大ヒットし、“お菓子のスタートアップ”としても注目されている企業だ。

代表の山田純平氏は、2013年に原宿のアパートで1人で創業したあと、ITスタートアップの考え方で洋菓子ビジネスにイノベーションを起こし、現在の従業員数は1,195名(2022年3月末)である(参考:BAKE)。

一貫した世界観によるブランディング

そんなBAKEのオウンドメディアが『THE BAKE MAGAZINE』だが、ブランドのマネジメントが徹底している。

とくに「世界観」を大切に扱うのは、近年(2020年代〜)に成長したD2Cブランドたちと同じ特徴といえる。

オウンドメディアといっても、「素人の手作り感」は一切排除され、写真からロゴの扱い、フォントの選定まで、クリエイターのプロの仕事を感じさせる。

「BAKEの世界観が好き」というユーザーを、裏切らない。

「ストーリー」を語り自らを深く開示する

『THE BAKE MAGAZINE』のコンテンツのキーワードは「ストーリー」である。

BAKEは、自らのブランド、商品、かかわる人間、背景にある思いを、オウンドメディアでストーリーとして語ることが、これ以上ない高い付加価値となることを知っている。

たとえば、

「なぜ『やまえ栗』は極上なのか?村の誇りをかけた、復活への挑戦」

では、期間限定商品に使用した『やまえ栗』の生産者のストーリーが、インタビューをもとに語られている。

『やまえ栗』という字面だけでなく、その裏側にあるストーリー(苦労や、工夫・手間、人の思い)を知ることで、私たちは感動し、ぜひ食べてみたいと思う。

D2Cブランドを運営している方や、ものづくりに携わっている方、商品・サービスを作っている方には、ぜひ参考にしてほしい事例である。

4-3.【BtoC】ソレドコ(楽天株式会社)

出典:ソレドコ

オウンドメディアの成功要因(バズ部が分析) |

「ソレドコ」は楽天のオウンドメディアだが、コンセプト設定やその狙いどころが、玄人さを感じさせるので紹介したい。

「沼」のコンセプト

オウンドメディアが量産されるようになり、似たようなサイトが増えている。オウンドメディアにも差別化が必要な時代といえるだろう。

そんななかにあって、ソレドコは「沼」というユニークなコンセプトを掲げている。

何かにハマるって面白い!何かにハマってる人も面白い!

ソレドコでは、沼にはまるかのように、何かに夢中になっている人たちの、沼を集めました。

その道に詳しい沼人たちの語りは、あなたの「沼探し」に繋がるかもしれません。

出典:ソレドコ

この説明文を読んだだけで、

「なんだかおもしろそうなメディアだな」

と感じた人もいるだろう。

TV番組『マツコの知らない世界』のWebサイト版、といったイメージだろうか。

ちなみに、上記説明文の下に、

〈ソレドコは、楽天市場と株式会社はてな編集部がお届けしています〉

の一文もある。

いい意味で、そこはかとなく漂う玄人感は、はてな編集部が入っているからかもしれない。

ニッチな検索ニーズを取りに行く

「沼」のコンセプトの有効性は、ただ読者にとっておもしろそう、というだけではない。

マニアックでニッチな検索ニーズを取りにいく、ロングテールSEOとの相性が抜群である。

たとえば、

「調味料マニアおすすめの「めんつゆ」17選。万能なめんつゆでそうめん・そば・うどんをもっとおいしく」

の記事であれば、17品のマニアックなめんつゆ商品と、その周辺ワードのキーワードからトラフィックを獲得できる。

このように、読者にとって有益で、かつSEO戦略としても戦いやすいメディアコンセプトを、クリエイティブに開発することは、これからのオウンドメディアの勝敗を分けることになるだろう。

※ロングテールSEOについては「ロングテールSEOとは?2022年現在のメリット・デメリットと重要点」も参考にしていただければと思う。

4-4.【BtoB】サイボウズ式

出典:サイボウズ式

オウンドメディアの成功要因(バズ部が分析) |

サイボウズは、東京に本社を置くソフトウェア開発会社だが、「ソフトウェア会社のオウンドメディア」

と想像して浮かぶモノと「サイボウズ式」は、まったく異なる。

『サイボウズ式』の洗練度は、企業のオウンドメディアというより、たとえば『新R25』のようなメディアと肩を並べる。

メディアとしての価値観の一貫性

新聞・雑誌といったメディアは、それぞれの主義主張があり、その“メディアらしさ”が色濃く出ている。

『サイボウズ式』も同じように、根底に流れる価値観に一貫性があり、“サイボウズらしさ”があふれている。

一貫した価値観でつむぎ出されるコンテンツは、強い共感を呼びやすい。

たとえば、「特集・連載一覧」をクリックすると、以下のカテゴリタイトルが並ぶ。

- ひとりじゃ、そりゃしんどいわ

- テレワークを、家族のために。

- 20代、人事と向き合う。

- 多様性、なんで避けてしまうんだろう?

- 仕事ってもっと楽に考えてよかったんだ

- そのがんばりは、何のため?

- どうする?在宅勤務

- これからのマネジャーについて、話そう。

『サイボウズ式』には、ソフトウェア会社にありそうな、「ツール導入で業務効率化するノウハウ10選!」といった記事は見当たらない。

代わりに、ユーザー自身が持つ価値観や悩みと共鳴し、純粋に読みたいと思うトピックが取り上げられている。

クレジット表記ありのハイクオリティな作り込み

各コンテンツのレベルの高さにも、注目したい。自社企画のインタビューや、オリジナルマンガなど、時間をかけて作り込まれた記事ばかりだ。

各記事の最後には、

「文:○○/編集:○○/撮影:○○」

「企画/構成:○○、イラスト:○○」

といった具合に、クレジット表記がされている。

多くの企業オウンドメディアが、素材サイトからダウンロードした写真を使い、初心者ライターがあり合わせの素材で文章をまとめる時代に、異様なハイクオリティが異彩を放つ。

マーケティング部と切り離した社内体制

なぜ、『サイボウズ式』は、このようなハイクオリティなメディアづくりに成功したのか。

そのヒントは、経営陣による組織マネジメントにありそうだ。

『サイボウズ式』の藤村能光編集長は、インタビューで以下のとおり話している。

――Webマーケティングでは目標から逆算して施策計画を立てるというのが基本だと思いますが、そういうことはしないのですか?

藤村:していません。理由は、私たちの部署の変遷にあります。

サイボウズ式編集部がある現在の「コーポレートブランディング部」は、「マーケティングコミュニケーション部」という部署からわかれて立ち上がりました。マーケティングコミュニケーション部では、クラウドサービスのお試し数を伸ばすことを目的に、製品のプロモーションをしていました。認知を得た後のお客様に対してサービスの試用をしてもらうことが目的であれば、逆算で施策を立てることも有益だと思います。

しかし、サイボウズとして情報システム部門などの顕在層へ向けた製品プロモーションだけではなく、企業以外のコミュニティを含めた新しいお客様とのつながりが必要ということで、コーポレートブランディング部が新設されました。製品の試用を促すマーケター以外に、広報としてのコミュニケーションを担当する仕事ができたわけです。

こうした社内体制の変化もあり、「やるべきこと」と「やらないこと」を決めてメディアを続けることができたので、徐々に多くの読者へ支持されるようになったんだと思います。

その結果として、成果が出たというのが正直なところです。

『サイボウズ式』を運営しているチーム(コーポレートブランディング部)は、マーケティングと切り離されており、顧客獲得など売上の責任を負っていない点に注目したい。

自社のオウンドメディアで担当者をアサインする際に、参考になる。

現状、オウンドメディアがうまくいっていないなら、社内体制に問題があるのかもしれない、と考えてみよう。

4-5.【BtoB】集計のキホン(株式会社マクロミル)

出典:集計のキホン

オウンドメディアの成功要因(バズ部が分析) |

リサーチ会社のマクロミルは、「QuickCross」という無料集計ソフトを提供している。

「集計のキホン」は、その名のとおり集計の基礎コラムと、QuickCrossの紹介を行っているオウンドメディアである。

基本のキを専門家が正しく教えるコンテンツ

ネット上に、初心者向け情報は、あふれている。

しかし、

「真の専門家が、超がつくほどの初心者に向けて、難しいことを簡単に、かつ正確に解説してくれるコンテンツ」

はめったにない。

それが行われているのが、『集計のキホン』だ。

出典:集計のキホン

実務で必要な集計の基礎知識が、無駄な装飾やカジュアルさなしに、淡々と解説されている。

この情報が、ダイレクトに役立つユーザーの姿が想像できる、良いコンテンツである。

無料集計ソフトの使い方がコンテンツの中にある

『集計のキホン』は、「QuickCross」の既存ユーザーに使い方を教える役割も担っているので、コンテンツの中に、「QuickCross」の使い方も出てくる。

「便利です!ダウンロードはこちら!」

といわれるよりも、よほどダウンロードしたくなる。

ダウンロード後のベネフィット(自分が得られる得)が、明確にイメージできるからだ。

もし、自社のオウンドメディアでコンバージョン低迷に悩んでいるとしたら、『集計のキホン』の構造をトレースできないか、検討してみてほしい。

5.【採用促進・強化】オウンドメディア事例3選

ここからは、採用促進・強化に成功したオウンドメディア事例を3つ解説していきます。

採用促進・強化に成功したオウンドメディア事例3選 |

採用の促進や強化にオウンドメディアを活用したい企業担当者はぜひ参考にしてください。

5-1. メルカン(株式会社メルカリ)

出典:mercan(メルカン)

オウンドメディアの成功要因(バズ部が分析) |

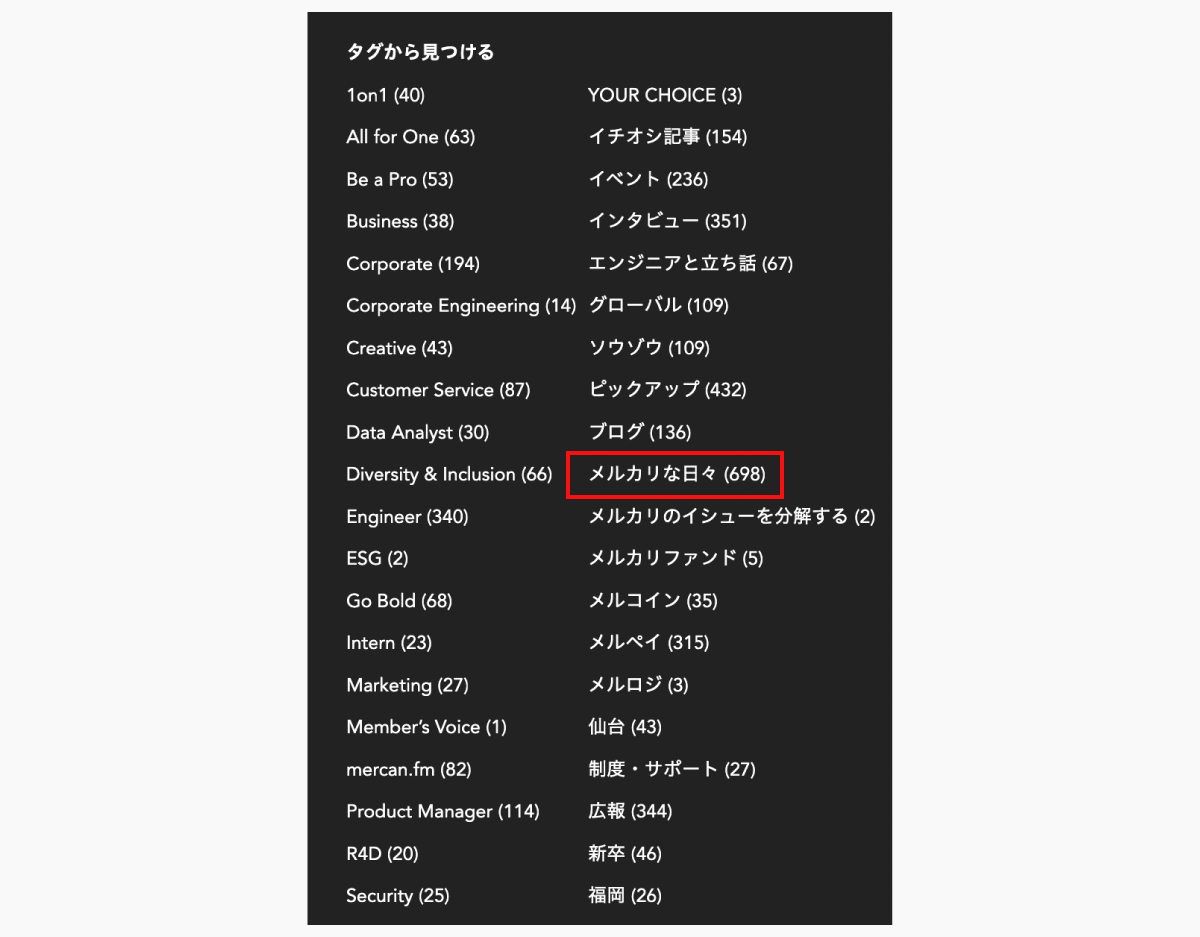

mercan(メルカン)は、日本最大のフリマサービス「メルカリ」を手がける株式会社メルカリの採用オウンドメディアである。

メルカリは、提供するサービスはもちろん、人事面でも多くのイノベーションを起こしてきたことが知られている。

現在のメルカリは、

〈今、メルカリグループはスタートアップから「世界に通用する企業」へと変化する挑戦の真っ只中にいます〉

といい、多様なバックグラウンドを持つメンバーの採用を進めていることがうかがえる。

そのための手段として、メルカリはオウンドメディアを見いだした。

参考:メルカリ

表示言語UIが切り替え可能

メルカンは、表示言語UIが切り替えられるようになっている。

出典:mercan

日本語以外の言語でも、日本語と同じようにメッセージを伝えられることは、オウンドメディアならではの強みといえる。

メルカリの中がよくわかる日記のようなコンテンツ

メルカンは、インタビューなど企画モノの骨太記事も多い一方で、最もボリュームがあるのは「メルカリな日々」である。

社内で起きた日々のできごとを気軽なテイストで綴る、日記のようなコンテンツだ。

読み手にとっては、他者の日常ブログを読んでいるときのような、おもしろさがある。

▼ 例:メルコイン1周年をお祝いした日の投稿

出典:mercan

メルカンの愛読者が増えれば、将来的な求職者・転職者(潜在層)にも、リーチすることになる。

メルカリは、メルカンを媒介として、潜在層と、ゆるやかに長くつながり続けているのだ。

短期的な採用だけでなく、中長期的な視点で見たとき、それは強力な人材獲得力としてはたらくだろう。

自社でも「採用サイト」ではなく、「採用オウンドメディア」を運営したいと検討中であれば、メルカリのやり方が参考になるはずだ。

5-2. ばんぐみ(株式会社gumi)

出典:ばんぐみ

オウンドメディアの成功要因(バズ部が分析) |

「ばんぐみ」は、モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営やメタバース事業を展開している株式会社gumiの採用オウンドメディアである。

ここでは、indeedに掲載されている記事を基に、「ばんぐみ」のオウンドメディア事例を深堀りしていこう。

応募者に自社の「Mission、Mind、Value」を伝えることに成功

「ばんぐみ」にはドキュメンタリー、ニュース、バラエティという3つのチャンネルがあり、gumiで働く社員の想いやゲーム制作の裏側を伝えたり、gumiの制度やノウハウの紹介をしたり、さまざまなトピックを面白く伝えたりというコンテンツを用意している。

同社に応募してくる人材の経路には、エージェントやリファラル、採用広告などがあるが、応募者に同社に対する理解を深めてもらうために、この採用オウンドメディアが一躍買っているという。

特に、株式会社gumiが大切にしている「Mission、Mind、Value」を通した「gumi像」を伝えるために、採用オウンドメディアが果たす役割は大きいだろう。

単なる採用広告では伝えづらい会社の雰囲気や大切にしていることを、実際に働くスタッフが更新する記事の中から見つけることができる。

応募者だけでなく社内のカルチャー形成にも寄与している

「ばんぐみ」は採用オウンドメディアでありながら、応募者だけでなく「社内」向けとしても成り立つように記事を作っていると、インタビューにある。

ゲームやメタバースを領域とする同社には中途採用者が多く、多様な背景を持った人材が集まっているため、それぞれが描く「gumi像」も多様になってしまいやすい側面があったそう。

そこで、社内向けの企業広報としての役割もこの採用オウンドメディアに持たせているとのこと。

社外向けに示したカルチャーを社員にも読んでもらい、そこから内部にも浸透させる相乗効果を期待できそうだ。

株式会社gumiのように、採用オウンドメディアが既存社員にも良い効果をもたらす事例はとても良い取り組みである。ぜひ参考にしてみてはいかがだろうか。

5-3. DOMINISTA BLOG(株式会社 共立メンテナンス)

オウンドメディアの成功要因(バズ部が分析) |

「DOMINISTA BLOG」は、全国にビジネスホテルチェーン「ドーミーイン」を展開する株式会社 共立メンテナンスの採用オウンドメディアである。

「ドーミーイン」は、公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会が発表する「JCSI(日本版顧客満足度指数)」第4回調査にて、ビジネスホテル業種で顧客満足度1位を獲得している。

「DOMINISTA BLOG」は、ドーミーインで働くスタッフの日常や取り組みなど届けるほか、ホテル業界の現状や動向などのコンテンツもあり、ホテル業界で働きたい人にとっても参考になるサイトとなっている。

働いている姿を具体的にイメージできる

「DOMINISTA BLOG」には、スタッフの1日の働き方に密着する「ホテルスタッフの24時間」、社員のプライベートな部分を知ることができる「社員のひとりごと」というカテゴリなどがある。

求職者が「自分がドーミーインで働いたらどんな生活になるのか」をイメージできるような内容となっている。

例えば、新入社員研修や新卒2年目研修、新卒3年目研修の詳しいレポートなどが記事になっており、入社後にどのようなフォローを受けられるかを具体的にイメージできる。

採用広告では伝えきれない情報を余すことなく更新

採用広告では伝えきれない情報を余すことなく使えることができるのも、採用オウンドメディアのメリットである。

例えば「DOMINISTA BLOG」では、「ドーミーインの制服改革プロジェクトが始動したよ!」「スタッフが笑顔で働くためのホットラインや取り組みがあるよ」というような細かな情報をアップしている。

自社に興味を持ってくれている求職者に、このような社内の取り組みを最大限に伝えることができ、採用意欲を促進することに成功している。

6. オウンドメディアの事例を見るときの注意点

最後に、事例を見るときの注意点を3つお伝えしたい。

オウンドメディアの事例を見るときの注意点 |

オウンドメディアの事例を手当たり次第に眺めても、それはただの「時間を浪費」になってしまう。その理由を解説していこう。

6-1. 成功メディアが今やっていることを真似すると失敗する

1つめの注意点は「成功メディアが、今やっていることを真似すると、失敗する」である。

なぜなら、フェーズが違うからだ。

成功メディアのようになりたいと願うとき、私たちがやるべきことは、

「成功メディアが、成功する“前”にやったこと」なのである。

会社にたとえると、わかりやすいかもしれない。

社員3人・30人・300人…の会社があるとしよう。あなたの会社が社員3人のとき、社員300人の成功企業が、今やっていることを真似しても、うまくいかない。

“社員300人の成功企業が、社員3人の頃にやっていたこと”に、有益なヒントがある。

それは何か?と探る視点で、事例を見てほしい。

6-2. ビジョンを持って事例を見ないとブレる

2つめの注意点は「ビジョンを持って事例を見ないとブレる」である。

自社のオウンドメディアをどうしていきたいか、ビジョンがない状態で数多くの事例に触れることは、ときに有害でもある。

「この事例はいいな、取り入れたい」

「最近はこういうパターンが成功するのか、これも取り入れよう」

という具合に、たまたま目の前に現れた事例情報に左右されてしまう。

これだと、当たるも当たらないも運次第の占いと一緒で、戦略の検証や再現ができない。

数多くの事例に触れる前に、ある程度のビジョンを固め、ビジョンに照らして必要な情報を脳が取捨できる状態を作っておこう。

※ビジョンの固め方は、「【オウンドメディアの作り方】成功に不可欠なポイントと実践の流れ」が参考になる。

6-3. 同業種だけ見ていても良質なヒントは得られない

3つめの注意点は「同業種だけ見ていても良質なヒントは得られない」である。

たとえば、

「SaaSのオウンドメディアを立ち上げたいから、SaaSの事例をチェックしよう」

……というのは、もったいない見方である。

なぜなら、新しいアイデアは、掛け合わせによって生まれるからだ。

まして、オウンドメディアの重要成功要因は、業種を問わず、再現性が高い。

たとえば、いまお読みいただいている「バズ部」の骨子を「美容サイト」に転用しても、成功の再現性は高い。

ただし、表面に見えるモノではなく、骨子をトレースすることが肝心だ。骨子を見極める視点で、事例をチェックしていこう。

7. オウンドメディア立ち上げ前に必要な3つの準備

ここまで17個のオウンドメディア成功事例とその成功のポイントについて解説してきた。

ここからは、オウンドメディア立ち上げ前に必要になる3つの準備について解説していこう。

オウンドメディア立ち上げ前に必要な3つの準備 |

7-1. 自社がオウンドメディアで実現したいものをじっくり考える

オウンドメディアを成功させる上で最も大切なポイントは、「なぜオウンドメディアをやるのか」「オウンドメディアで何を実現したいのか」を最初にとことん考えることである。

今日のデジタルマーケティングにおいて、オウンドメディアは重要度が高い存在である。だからこそ、「なんとなく、うちも、オウンドメディアを始めてみるか…」と考えがちである。

しかしながら、目的なしに始めても上手く行くわけがない。

バズ部が考えるオウンドメディアの目的は、広告ではない「付加価値のあるコンテンツ」を通してユーザーの日常に企業やブランドとの接点を作り、その接点を通じてファンを増やすことにある。

そして、オウンドメディアで解決できる主なビジネス課題には以下の4つである。

オウンドメディアで解決できる4つのビジネス課題 |

このうち、自社がどの課題解決を目的にオウンドメディアを活用するのか、じっくり考えてみよう。

7-2. オウンドメディアの正しい作り方の知識を身に着ける

自社がオウンドメディアを活用する目的を定めたら、次に、しっかりと正しい知識を身に着けることをおすすめする。

オウンドメディアとは何か、サイトをどう設計するか、どのようにコンテンツを設計するのか、事前に「何をすべきか」調べておくことが大切である。

以下に、オウンドメディアの作り方を「マインド編」と「実践編」に分けて解説している記事の見出しを貼っておくので、概要だけざっくり理解してほしい。

マインド編-1 | 1-1. 自社で管理・運営しているWebサイトやブログのこと |

マインド編-2 | 2-1. 売り込まず『コンテンツ』でユーザーの役に立つ |

実践編-1 | 3-1. メディアのミッションは何か? |

実践編-2 | 4-1. 担当者のアサイン |

実践編-3 | 5-1. キーワード選定 |

詳細はぜひ別記事「【オウンドメディアの作り方】成功に不可欠なポイントと実践の流れ」を参考にしてほしい。

7-3. オウンドメディアにかかる費用を把握する

オウンドメディア立ち上げ前の準備3つ目は、オウンドメディアにかかる費用を把握することである。

オウンドメディア構築のために確保すべきリソースは、以下の4つがある。

リソース | 職種例 |

オウンドメディアの企画・設計を | ・社長、役員 |

サイトを立ち上げる | ・Webエンジニア、Webプログラマー |

コンテンツを制作する | ・編集長、ディレクター |

トラフィックを獲得するためのSEO | ・Webマーケター |

これだけのリソースが必要となるため、当然、オウンドメディア立ち上げにはかなりの費用がかかるのが実情である。

ただし、オウンドメディア構築を外注するか、社内で内製するのか、部分的に外注するのかによっても、費用感は大きく異なってくる。

費用感についてさらに詳しく知りたい方は、「オウンドメディア構築のやり方と費用・リードタイムの目安を解説」の記事をぜひ参考にしてみてほしい。

まとめ

本記事では、これからオウンドメディアを立ち上げたい方や、既にオウンドメディアを運営していて伸ばしていきたい方に向けて、17のオウンドメディア成功事例を詳しく紹介してきた。

リード・認知獲得(BtoC) |

リード・認知獲得(BtoB) |

ファン育成・ブランディング |

採用・リクルーティング |

今回紹介したオウンドメディアのような成功メディアになりたい、という方は、準備段階でしっかりとメディアの方向性を見定めて、事前に成功に必要な基礎知識を身に着けることをおすすめする。

▼立ち上げ前に必要な3つの準備

・自社が「オウンドメディアで実現したいもの」をじっくり考える |

バズ部では、この記事以外にも、オウンドメディアやコンテンツマーケティング、SEOに関するさまざまな情報を発信しているので、ぜひ別の記事も読んで参考にしてみてほしい。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。