- オンライン

公開後2年経っても反応があるのが良質なコンテンツである

良質なコンテンツとは何か?

「コンバージョンがとれるもの」「いいねが多いもの」「SEO上位のもの」など様々な考え方があるが、どれも1つの指標に過ぎず定義が曖昧なため、自分でしっかり咀嚼して判断基準を持っておかなければならない。良いコンテンツとは何か、理解を深めることはコンテンツ発信者として重要な課題だ。

良いコンテンツの判断基準がないと、いくら頑張ってコンテンツを作っても結果が出ない。何も知らずに一度成功できたとしてもそれは運でしかなく、再現性が低いため継続的に成果を出すことは難しい。

そこで今回、バズ部の300ほどの記事に加え、良い記事と評価されているコンテンツを集め、「良質なコンテンツに共通するもの」を分析した。良いコンテンツの判断基準をできる限り言語化したのでぜひ参考にしてほしい。

目次

まず、良質なコンテンツに対する誤解を取り払おう

良質なコンテンツの定義は、会社によって様々だろう。SEOで上位表示されるコンテンツや、ソーシャルで拡散されるコンテンツが良質なコンテンツと考える方も多い。

これは別に間違いというわけではないが、1つの指標に過ぎず、それだけに囚われていると良質なコンテンツは作れないと私は考える。まずはそこをお話しさせてほしい。

誤解1:SEO上位=良質なコンテンツとは言えない

上位表示されているコンテンツが必ずしも良質なコンテンツとは限らない。感覚値としても多くの人がそう感じているのではないだろうか。悩みがあって検索1ページ目の記事を全て見たが全然解決しない!といった経験は何度もあるはずだ。

その理由はシンプルで、まだGoogleの評価精度がまだ完璧ではないからだ。Googleも年々アルゴリズムをアップデートさせて進化してはいるが、まだまだ正確には評価できていないと感じる。

逆に言うと、実際バズ部の記事で「すごくいい記事!」「紙で印刷してもっておきます!」などと評価いただくことが多い記事が、SEOがそれほどよくないことはざらにある。

SEOはよくなくても、ユーザーから評価いただく記事は、比例して問合せも発生していてビジネスを支えてくれる記事でもある。

では「ユーザーからの評価(今回はUGC)」と「SEO順位」を比較した次の表を見てほしい。

| 記事タイトル | UGC数(ユーザー投稿) | SEO順位 |

| 観光客を35倍にした熊野古道の完璧なコンテンツマーケティング | 1,450 | 「コンテンツマーケティング」圏外 |

| 数字で証明!5倍以上のクリック率を叩き出した「タイトルのつけ方」 | 361 | 「タイトル つけ方」20位 |

| 成功したい人に見て欲しい世界の起業家やマーケターの99の格言 | 92 | 「マーケティング 格言」1位 |

| SEO効果アップ!サイトマップの仕組みと理想的な作成方法を紹介 | 18 | 「サイトマップ」1位 |

※UGC数…ツイッターで発生した総UGC(ユーザー投稿)数。SEO順位は2021年3月28日時点。

まず1,450とUGC数が圧倒的に多い “観光客を35倍にした熊野古道の完璧なコンテンツマーケティング” の記事だが、「コンテンツマーケティング」では圏外だ。「熊野古道 コンテンツマーケティング」であれば1位だが、検索数はほぼないのでSEOで成功しているとはいえない。しかし、この記事は公開後1年経っても定期的にコメントがあり、評価いただいている記事と言える。

この記事を経由して問合せも発生していて、これまであまりリーチできていなかった観光関連のリードも獲得することができた。ビジネス的な成果も大きく意義のあった記事だ。

また、SEO順位20位で良いとは言えない “数字で証明!5倍以上のクリック率を叩き出した「タイトルのつけ方」” の記事は、361もの評価コメントをいただき、2017年の公開後、今でもほぼ毎月のようにコメントがある記事だ。この記事でバズ部を知っていただいた方も多い。

しかし逆に、サイトマップの記事はSEO1位だが、評価のコメントは18と比較的少ないことがわかる。

もちろん、記事のテーマや公開タイミングなど様々な要素が関わってくるが、必ずしもSEO上位が良質なコンテンツであるとは言えない。

誤解2:一過性のソーシャルシェア=良質なコンテンツとは言えない

批判を除いて、ソーシャルで拡散されるコンテンツは良いコンテンツと定義する方は多いだろう。わざわざシェアするということは価値を感じたということなので、それは間違いない。

しかし、ソーシャルで一時的に拡散されたからと言って、良質なコンテンツであるとは必ずしも言えないと考える。

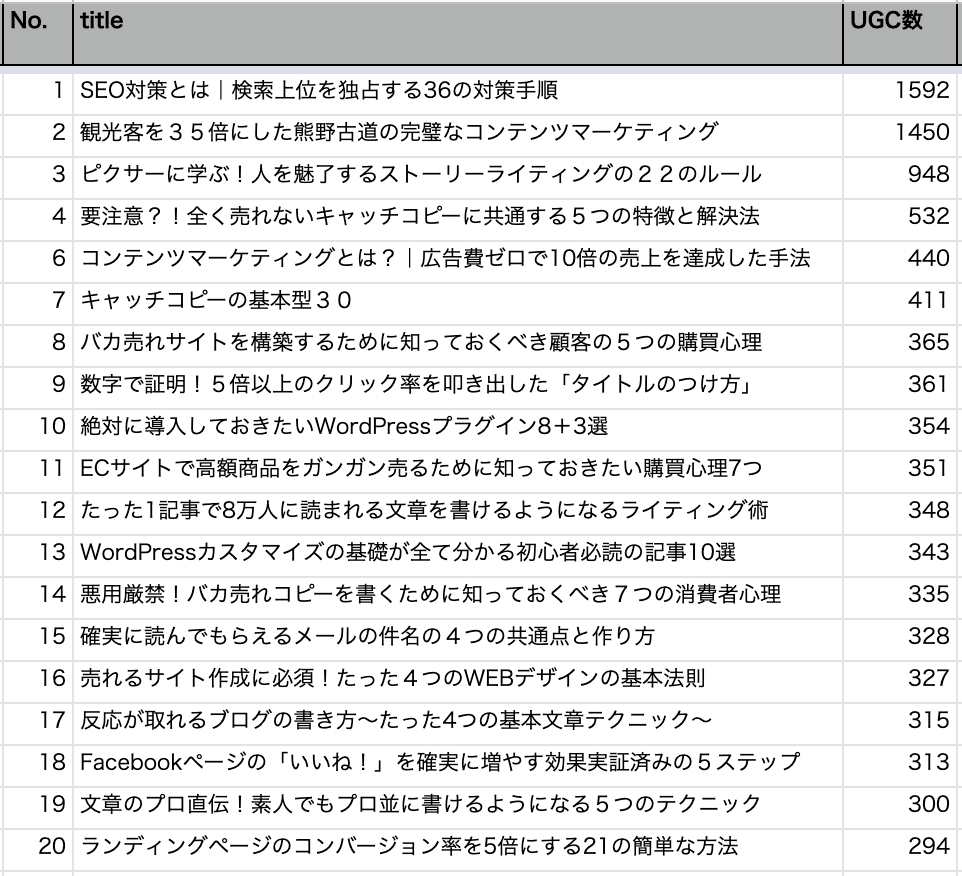

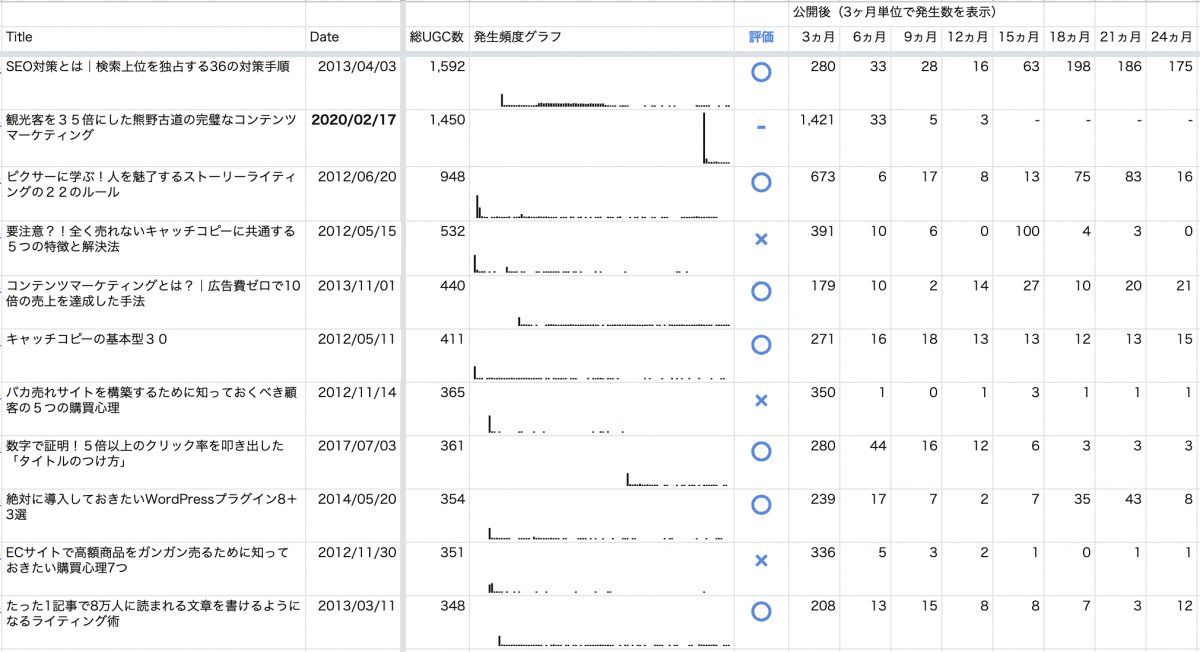

以下の表は、バズ部の記事のツイッターUGC数(ユーザー投稿)が多い順に並べたものだ。

ここでのUGCの定義は、記事URLを含んだツイート、それに対するリツイートとしている。botと思われるものはできる限り除いた。

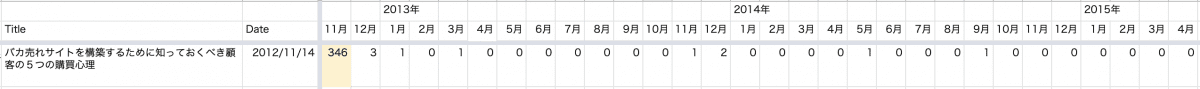

例えば、8番目にUGC数が多い「バカ売れサイトがやっているお客様の購買心理に基づくサイト分析法」の記事を見てみよう。

数値で見ていくと、2012年11月の公開時には346ものUGCを獲得しているが、それ以降は全くと言っていいほどUGCは発生していない。

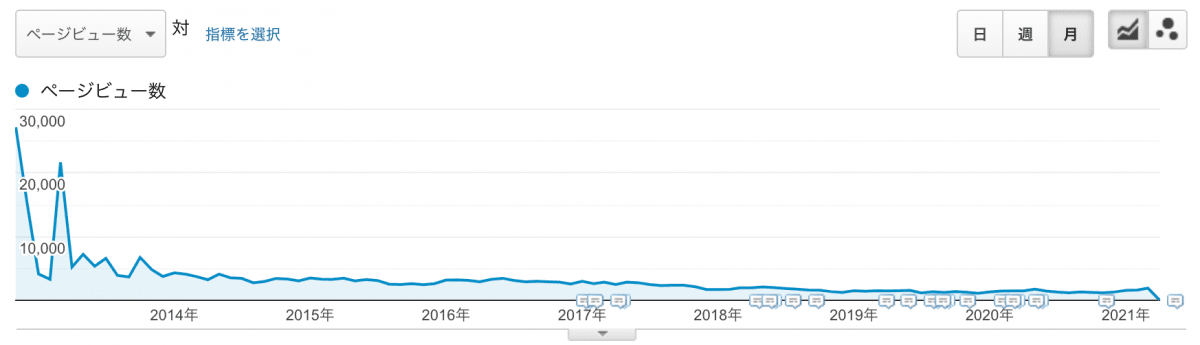

サイトへの流入を見てみても、公開当初は3万PVほどに到達しているが、その後は1/10ほどに落ちている。

もちろん一時的な拡散で認知度が上がるなど効果があっただろうが、本当にユーザーが価値を感じてくれているのか?という点に疑問が残る。

記事の内容的には特に流行り廃りの内容ではない。しかし継続的に見てもらえていないし、ユーザーがツイートするほどの感動を与えていない。

公開後2年経っても反応があるのが良質なコンテンツである

あくまでバズ部の考えだが、公開後2年経っても反応があるのが良質なコンテンツだと考える。

一時的に拡散されたかどうかよりも注目してほしいのは、「コンテンツ公開後しばらく経っても、定期的に反応があるかどうか」という点だ。一過性なものではなく、長期的に価値を提供し続けるコンテンツであるかどうかがわかる。そういったコンテンツは、本質を捉えている本当に良質なコンテンツで、長い間あなたのビジネスを支えてくれる大きな存在となる。

バズ部の例を見てみよう。

主にチェックしているのは、ツイッターでのUGC(ユーザー投稿)発生頻度だ。もちろんバズ部では良いコンテンツだけを発信しているつもりだが、特に「この記事はいい」と思うものは、公開後も継続的にUGCは発生している感覚がある。

数値で確認してもそれが証明されている。

下記は、記事公開後2年間のUGC発生の状況をチェックしている表だ。記事は総UGC順に並べている。

公開後3ヶ月、6ヶ月…と3ヶ月おきに分け、UGCが全期間発生する場合は○、一切発生しない期間があれば×としている。(「ー」は公開後2年経過しておらず計測不可のもの)

同じくらいの総UGC数を獲得していても、○の記事と×の記事が混在していることがわかる。

同じテーマの記事でもUGCが継続的に発生するものしないものの差

公開後2年経っても定期的にUGCが発生している◯の記事と、発生していない×の記事の違いは何か。

例えば同じテーマの記事を比較してみよう。どちらもキャッチコピーに関する記事だ。

(1)要注意?!全く売れないキャッチコピーに共通する5つの特徴と解決法【UGC数532、評価×】

(2)キャッチコピーの基本型30【UGC数411、評価○】

総UGC数としては(1)の方が多いのだが、UGCが発生しない期間が2度ある。この違いは何か?

実際の記事を読んでみてほしい。Webライティングに携わっている方なら、記事の内容を比較して見ればピンとくるはずだ。

公開後2年経ってもUGCが発生している(2)の記事のほうが、具体的なアイデア集で実践に役立つ記事ではないだろうか。実際にライター10名に聞いてみたところ、約80%が(2)の記事を評価した。これは、キャッチコピーに悩んでいる人は「すぐに実践できる色々な型を知りたい」という潜在ニーズがあるからだ。具体的なアイデア集があれば、今まさに作っているキャッチコピーに当てはめることができる。

その他の記事を見ても、やはり評価 “○”の記事は、ほとんどが現在も良い記事と評価されているものだ。

もちろん、記事公開直後のソーシャルでの反応も非常に大事だ。しかし、本当に良質なコンテンツというものは、公開後しばらく経ってから本領発揮すると私は思う。だからこそ、自分の記事が「ソーシャルで拡散された!」「SEOで上位表示された!」という一時的なものに甘んじず、長期的に評価を続け、もっとよいコンテンツにできないかを模索し続けることが必要なのだ。

良質なコンテンツとは見た人の「人生の質」を上げるもの

では結局のところ、良質なコンテンツとは何なのか?どうしたら長く愛されるコンテンツになるのか?

先述の「公開後2年経っても反応があるバズ部記事」や、バズ部の記事以外でも「素晴らしい!」と思った記事の共通するものが何かを考えた。

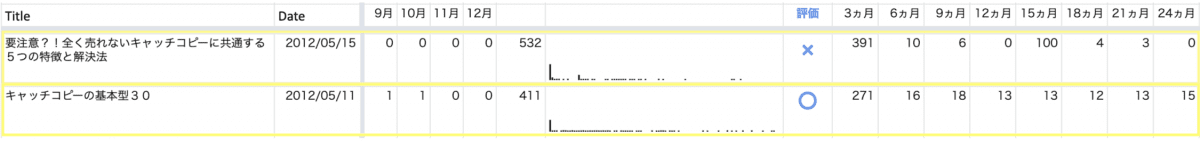

新しい独自の情報、大きく感動する内容・・・様々な考え方はあるが、バズ部が定義したものがこれだ。

コンテンツとは見た人の「人生の質」を上げるもの

ユーザーがコンテンツ読み終わったその先にプラスの結果があるかどうか。そこに焦点が合っているかどうかが、良質なコンテンツになるかどうかの別れ目だと考える。「へえ〜なるほどね。」で終わるコンテンツで、長く愛されるものはほぼない。自分の悩みに対して提案がこれ以上ないくらいに具体的で深いインサイトが入っていて、自分も実践せずにはいられない、さらには実践したら良い結果が本当に出るコンテンツ。

例えば、

・詳しいマーケティング手法の記事を見て、実践したら本当に成果が出た

・書いてあった通りにコミュニケーション法を実践したら、好きな人と結婚できた

・ファミリーにおすすめと紹介されていた通りのプランで旅行に行ったら、本当に素晴らしくて最高の思い出ができた

こういったコンテンツこそありがたく、記憶に残るし、何度も読み返したいし、周囲にも教えてあげたくなるはずだ。だからこそ長く愛されるコンテンツになるのだと思う。

もう少し噛み砕くと、バズ部ではコンテンツ作成の際に以下のような基準を持っている。

バズ部ではこの定義でクライアントのコンテンツ制作をサポートしてきているが、この定義を持って作るとコンテンツの質が圧倒的に向上するのを感じている。

単に検索キーワードに沿って作っていくだけでは、「質問に答えるだけ」のコンテンツにもなり得る。そうではなく、読む人のその後まで想像して、ある意味コミットして作っていく。この意識の差で提案内容、内容の深さ、言い回しなどあらゆる要素が変わってくるのだ。

例)読む人のその後まで想像した時とそうでない時の違い

| 読み終わった瞬間だけ考える | 読み終わった先の変化まで考える |

| コンテンツマーケティングの手法がわかる | コンテンツマーケティングの手法がわかり、すぐに実践することによってリード獲得が従来の5倍に増えた。社内でも評価され、念願だった昇進ができた。 →初心者でもすぐ実践できるように、できる限り具体的に記載する必要が出てくる。社内で結果を共有することも見据えて、適したコンテンツの評価や測定方法も提示。 |

ぜひ、「見た人の人生の質を上げるコンテンツ」を意識してコンテンツを作ってみてほしい。

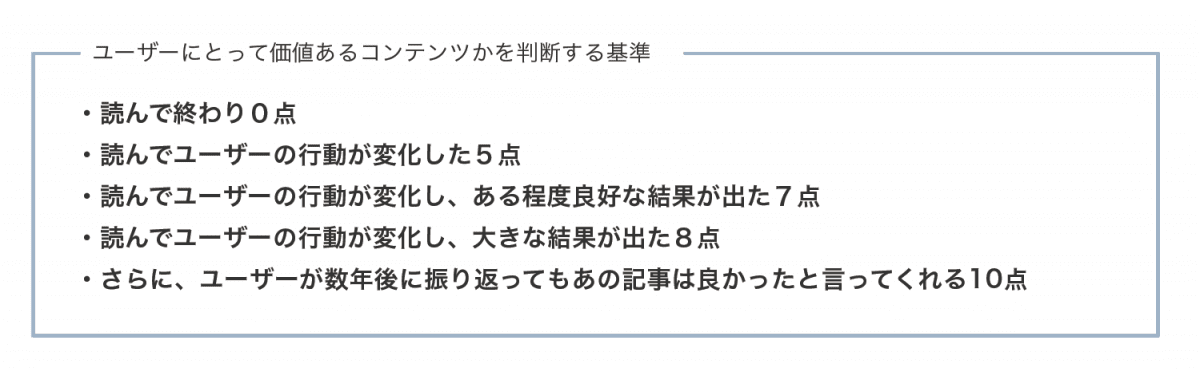

良いコンテンツを作るためのヒント「30の価値要素」

では人生の質を上げる、価値の高いコンテンツをどうやって作るか?

そのためにはまず「人が何に価値を感じるか」を理解する必要がある。

「逆説的なメッセージを入れるとバズる」とか「キャッチーな要素を入れると閲覧数が伸びる」などの小手先のテクニックだけでは、大量のコンテンツが溢れる現代では戦えない。「価値とは何か」という根本を理解した上でコンテンツを作っていかないと、長く愛される良いコンテンツは作れないと私は思う。

価値の指標として非常に参考になるのが、Bain&Company社が定義した「BtoC 30の価値要素」だ。これは、マズローの5段階欲求をベースに1万人以上の消費者分析から価値要素を30に細分化して定義したもので、「人生の質を上げる」という点を客観的に分析するために活用できる。

ハーバードビジネスレビューにも論文が載っているのでぜひ見てほしいのだが、研究結果について一部簡単に解説すると、以下のようなことがわかっている。

・数多くの商品やサービスの提供している価値を研究した結果、どの業種業界でも商品そのものの「品質」が最も重要である。品質の面で競合を下回ると、他のどの要素を持ってしても挽回することはできない。

・約30の価値要素のうち複合的にいくつもの価値を高いレベルで保有している商品やサービスは、長く愛されるブランドを維持している傾向がある。

・機能的価値をしっかりと持っており、さらにより高次元の欲求(希望やビジョン、モチベーションなど)を提供することができればさらにユーザーは価値を感じる。

つまり、あなたがコンテンツを作る際に意識すべきは以下のようなことだ。

- 高い品質に加え、2〜3の複数の価値を込めること

- より高次元の欲求に対する価値が加わっていること

こういった「どういう価値を与えたいか」という意識が頭にあった上で書いたコンテンツとそうでないものに差が出ることは想像に難くないだろう。

ただ併せて注意すべきなのは、「どの価値にしようか」と種類を選ぶだけでなく、価値の「絶対値」にも目を向けなければならないことだ。あなたの与えたい価値が新しいか、希少性が高いか、世の中の期待を超えるものか。競合するコンテンツと比べて価値の絶対値が高くないと、いくら種類を揃えても仕方がない。種類と絶対値の両軸で考えることで、自分がどこで勝負すべきかが見えてくるはずだ。

バズ部がすごい!と思った良質なコンテンツ

ここで、バズ部が「すごい!」と感じた良質なコンテンツをいくつか紹介しよう。弊社では社員それぞれが良いコンテンツを見つけたら社内に共有するようにしている。中でも反応が多かったものを紹介したいと思う。

30の価値要素と照らし合わせて解説していくので、もう少し良質なコンテンツへの理解を深められるはずだ。

結論から言うと、紹介する良質なコンテンツには、

・高い「品質」

・「人生の変化」の要素

この2つが必ず入っている。詳しくお話していこう。

【1時間で分かる】P&G流マーケティングの教科書

https://note.com/141ishii/n/na578fec5ef84

この記事は、P&G出身の筆者がマーケティングの思考法について体系的にまとめた記事だ。高いマーケティング力を評価されているP&Gの考え方を約3万字で解説している。ソーシャルではたちまち拡散され、noteのいいねも1万7千ほどついている。バズ部でも本記事公開後話題となり、半年以上経った今でも見返す記事としてストックされている。

ではこの記事の価値要素について見てみよう。

| 価値要素 | 内容 |

| 品質 | マーケターとしての専門知識 |

| 整理・整頓 | 膨大なマーケティングの内容を体系的にまとめている |

| 情報提供 | P&Gの具体例を随所に入れている |

| モチベーション | マーケターのモチベーションを上げる |

「品質」は筆者のマーケターとしての専門知識だ。経験からくる実践的な知識となっている。

「人生の変化」では、「モチベーション」が主なものだと考える。膨大なマーケティングの内容をわかりやすくまとめ、さらにP&Gの具体例を入れて知的好奇心をくすぐるものになっている。実際、ソーシャルでも「マーケティングおもしろい!」「刺激になった」というコメントを目にする。

特にデジタルマーケティングでは小手先のテクニックが注目されがちだが、根本的なマーケティングの意義と目的に立ち返らせてくれる記事だ。この根本の思考を正さないと大きくはずれたビジネスになってしまう可能性があるし、マーケティングに関わる人々を大きく支える存在となっている。

多くの採用サイトが間違っていると私が思う理由

https://baigie.me/sogitani/2017/06/recruit_site_is_not_good/

この記事は、制作会社ベイジの枌谷さんが企業の採用サイトに対して問題提起しているものだ。本当に求職者の立場に寄り添ったサイトとは何か、自身の経験やマーケティング視点から本質をついた強い主張をされている。「本当にそうだな」と納得の内容で、実際にバズ部が採用サイトを刷新する際にも参考にさせていただいた。ベイジ社に注目するようになったのはこの記事がきっかけだった。

| 価値要素 | 内容 |

| 品質 | Web制作とマーケティングの知識、判断力 |

| 品質 | 経験から持つ洞察力 |

| 情報提供 | 悪い採用サイトの具体的な例とその根拠 |

| 希望 | 採用に悩む企業にとっての希望 |

「品質」は枌谷さんのWeb制作とマーケティングの知識、そこからくる判断力。そして求職者の立場に立った洞察力だ。

多くの採用サイトに違和感を何となく感じていた人もいるとは思うが、ここまで具体的に深堀って強い主張しているのは見たことがない。これまで採用サイトを問題だと思っていなかった人も、ハッと気付かされる内容だ。

「すべき」コンテンツが役に立たない理由

https://cxl.com/blog/should-how-fallacy/

これはアメリカのマーケティング会社CXLの創業者Peep Lajaが書いた記事だ。彼が主張するのは、「〜すべき」というコンテンツは一見素晴らしいコンテンツに見えるが、「なぜ」という部分に焦点があたりすぎて、「ではどのようにやる?」という部分が欠けていることが多いということだ。それでは読み手にとって実践的ではなく役に立たない。

そういった役に立たない「すべき」コンテンツが生まれる理由は、単に「簡単に作れてしまうから」。Googleが好きそうな学術的な根拠を切り貼りすればできてしまうし、逆に従来の常識を覆すような主張はGoogleは評価してくれない。この記事では「どのように」という部分が最も大事として、実践的提案ができるような方法を書いている。

| 価値要素 | 内容 |

| 品質 | 様々なコンテンツを見た経験からくる洞察力 |

| 情報提供 | 役に立たないコンテンツがある理由と役立つコンテンツを作り出す方法 |

| モチベーション | より良いコンテンツを作るためのモチベーション |

この記事の素晴らしい点は、「多くの「すべき」コンテンツが役に立たない」という問題提起だけでなく、解決するための重要ポイントも納得できる内容だという点だ。実践的内容を見つけるための専門家へのヒアリング方法、行動ステップの具体的な書き方などが事例を交えて解説されている。

「実践的な内容を書く」という考え方は元々バズ部でも大事にしていたものだが、改めて大事だと感じたしコンテンツを見直すきっかけとなった。定期的に見返すコンテンツとしてストックしている。

まとめ

☑︎「SEOが上位」「一時的にソーシャルで拡散された」からといって良いコンテンツとは限らないことを認識しよう

☑︎公開後2年経っても反応があるのが良いコンテンツ。あなたのコンテンツを振り返ってみよう

☑︎良いコンテンツを作るために「人が何に価値を感じるか」その根本を探ろう