- オンライン

テクニカルSEOとは何をすることなのか?取り組むべき具体的な施策

テクニカルSEOとは、おもにWeb技術を使って実践するSEOを指す言葉である。

テクニックを使って行うSEO=ブラックハットSEO(作為的に検索エンジンを操る悪質なSEO)であると勘違いして、近づかないようにしている人もいるようだ。

しかし、テクニカルSEOにも正しく取り組んでこそ、効率的にSEO成果を獲得できる。

本記事では、混同しやすい「●●SEO」の定義を整理したうえで、テクニカルSEOの輪郭を明確にし、具体的な実践法まで解説する。

「できるだけ、最短距離で結果を出したい」

という人は、その実現に近づけるはずだ。

1. テクニカルSEOとは?基本の知識

最初にテクニカルSEOとは何か、基本から確認していこう。

1-1. Webサイトの「技術的な側面」の改善を行うSEO手法

「テクニカルSEO」とは、直訳すれば「技術上のSEO」という意味になる。

Webサイトやサーバーに実装可能な、技術面(HTMLタグ、HTTPレスポンス、リダイレクト、その他)でのSEO対策を表したいときに、「テクニカルSEO」のワードが使われる。

SEO対策のなかでも、キーワード調査や被リンクの獲得などは、テクニカルSEOに含まれない。

1-2. 他の「●●SEO」との違い

テクニカルSEOの立ち位置を明確にするために、他の「●●SEO」を整理しておこう。

「もう知っているので、テクニカルSEOの実践を知りたい」という方は、スキップしていただいても結構だ。

「●●SEO」の分け方には、大きく2つの軸がある。

【スタンス軸】善意〜悪意 |

|

【分野軸】カバー範囲 |

|

【スタンス軸】ホワイトハット/ブラックハット/グレーハットSEO

1つめの軸は、

「どういうスタンス(姿勢、態度)で取り組むか?」

という、“SEOに対してのスタンス”による分類だ。

次の3つに分けられる。

● ホワイトハットSEO

Googleが推奨するような、正攻法で取り組むSEO。善玉。

たとえば、最高品質のコンテンツを作ることや、ユーザビリティに配慮したサイト設計をすることなど。

● ブラックハットSEO

Googleのアルゴリズムを悪用して、作為的にトラフィックを獲得しようとするSEO。悪玉。

たとえば、被リンクの購入や隠しテキスト、過剰なキーワードの埋め込みなど。

● グレーハットSEO

ホワイトハットとブラックハットの間のグレーゾーンを攻めようとするSEO。

たとえば、相互リンク、金銭を支払って自サイトの評判を高める行為など。

この中で、ブラックハットSEOは、絶対に推奨されない方法だ。倫理的にはもちろんのこと、ブラックハットSEOを実践すると、サイトが壊滅的なダメージを負うからである。

というのは、過去にはブラックハットSEOで成果を得られた時代があった。Googleは対策を進めた。

数多くアルゴリズムのアップデートを繰り返し、現在では、ブラックハットSEOを行うサイトを排除する仕組みができている。ブラックハットSEOを行うと、検索上位に食い込むどころか、検索結果に表示されなくなる。

グレーゾーンを攻めようとするグレーハットSEOは、現在でも実践しているサイトが散見される。私たちバズ部としては、グレーハットSEOも、まったく推奨しない。

成果を得られたとしても短期的で、結局はイチからホワイトハットSEOに取り組むことになる。ならば、最初からホワイトハットSEOに本腰を入れるのが近道というものだろう。

詳しくは「ホワイトハットSEOとは?ブラックハットSEOとの違いや施策を解説」を確認しておこう。

【分野軸】オンページ/オフページ/テクニカルSEO

続いて、「どの分野(タイプ、種類)のSEOか?」という視点で、次の3つに分けられる。

ここで登場するのが、本記事の主題である「テクニカルSEO」だ。

● オンページSEO

自サイトのページ内で実践するSEO。コンテンツSEO。

たとえば、キーワード調査、良質なコンテンツづくり、内部リンクの構築など。

● オフページSEO

自サイト外で実践するSEO。

たとえば、被リンクの獲得、サイトの評判の向上、広告・プレスとの連携など。

● テクニカルSEO

コンテンツ内容とは関係しない、Web技術の機能面でのSEO。

たとえば、Googleのクローラー(ボット)に対する最適化や、エラーの発見と解決など。

厳密に分けるのは難しく、一部重複する部分もあるが、おおむね上記のイメージで捉えてほしい。

テクニカルSEOは、その言葉の響きからか「ブラックハットSEOと同類」と勘違いしている人がいる。

しかし、先にも述べたとおり、「ブラックハットか、ホワイトハットか?」は、別軸の話である。

ホワイトハットなテクニカルSEOもあれば、ブラックハットなテクニカルSEOもある。

もちろん、私たちが取り組むべきは「ホワイトハットなテクニカルSEO」である。

1-3. 分野はどれか1つではなく「網羅的に全部やる」が正解

オンページ、オフページ、テクニカルという3分野のSEOが出てきて、

「どれをやればいいのか?」

と迷った方もいるかもしれない。

SEOは、1つの分野だけをやるのではなく、網羅的に全部やるのが正解だ。

私たちバズ部は、コンテンツの力を強く信じているので、オンページSEO(コンテンツSEOともいう)の重要度が最も高いと考えている。

しかし、オンページ(コンテンツ)だけやっていれば、すべてOKという単純な話でもない。

オフページとテクニカルにも取り組まないと、ボトルネックとなって、すべての成果がストップするリスクがあるのだ。SEOとは、そういった性質のモノである。

「オンページ(コンテンツ)に全力投球しながら、オフページとテクニカルもそつなくこなす」

というスタンスを、おすすめしたいと思う。

テクニカルSEOについては続けて詳しい解説をしていくが、オンページSEOとオフページSEOについては、以下の記事を参考にしてほしい。

● オンページSEO

コンテンツSEOとは?効率的に成果を出すやり方4ステップと成功の秘訣

オンページSEOとは?今こそ本腰を入れるべき手法の基本から実践まで

内部リンクとは?SEOでの重要性と効果が出る張り方のコツ」

● オフページSEO

被リンクとは?SEO初心者向けの基本と調べ方・増やす獲得方法の極意

外部リンクとは?SEOに与える影響・注意点・対策方法まで解説

2. テクニカルSEOに取り組むために必要な前知識

テクニカルSEOに取り組むためには、最低限、検索エンジンの仕組みを知っておく必要がある。

そうしないと、何のための作業なのか理解できず、的外れな行動になりやすい。

2-1. 検索エンジンの3つのプロセス

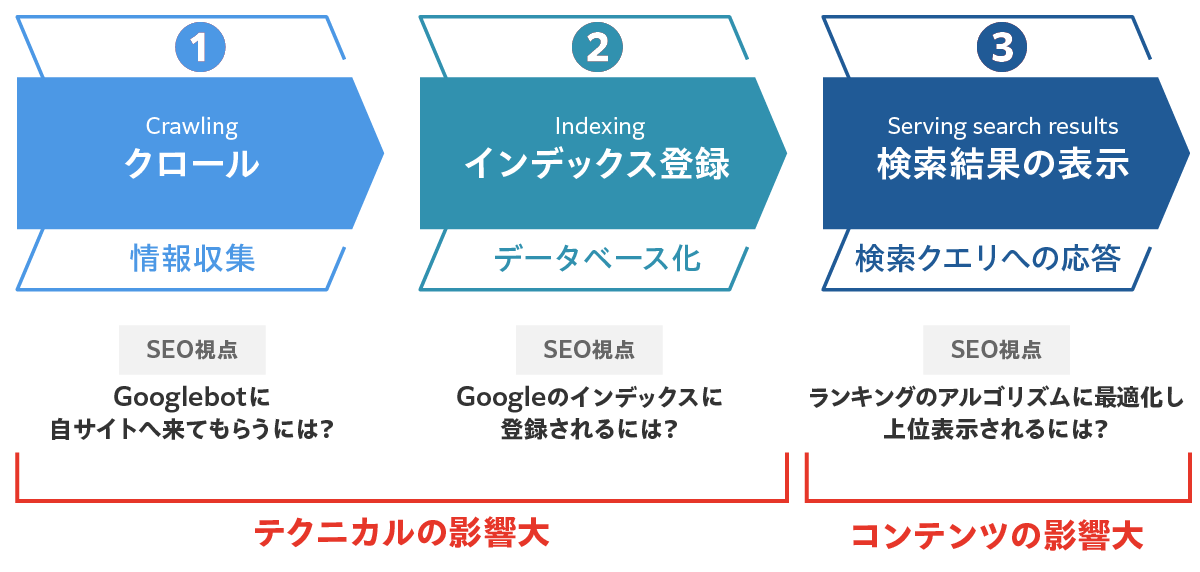

検索エンジンは、(1)クロール、(2)インデックス登録、(3)検索結果の表示、の3つのプロセスを経て、検索ユーザーに検索結果を提供する。

このうち、テクニカルSEOの影響がとくに大きいのは、クロールとインデックス登録のフェーズだ。

「クロール」はGoogleのボット(Googlebot)がページを発見して巡回すること、「インデックス登録」はGoogleのデータベースに格納されることである。

一方、検索結果を表示するプロセスでは、コンテンツの影響が大きくなる。たとえば、検索上位に自サイトのページを表示させるためには、良質なコンテンツが必要となる。

2-2. クロール・インデックスでつまずくと検索結果に表示されない

先ほど、「テクニカルSEOにも取り組まないと、ボトルネックになるリスクがある」と述べたが、それはこういうことだ。

最高のコンテンツを作成しても、Googlebotに検出されない・データベースに格納されない状態では、検索結果に表示されることはない。

そこで、技術面からアシストし、スムーズに検索結果に表示されるようにすることが、テクニカルSEOの目指すところである。

※検索エンジンの仕組みを詳しく知りたい方は「図解でわかる「検索エンジンの仕組み」とは?基本とSEOのポイント」をチェックしてほしい。

3. テクニカルSEO 実践リスト

テクニカルSEOの実践は、知識さえあれば、それほど難しくはない。相手は人間ではなく、Googleのプログラムだからだ。

プログラムは、ルールに則って、合理的な挙動をする。

Googleのプログラムに合わせて、正確に実践すれば、テクニカルSEOの成果は出る。

具体的にやるべきことを、見ていこう。

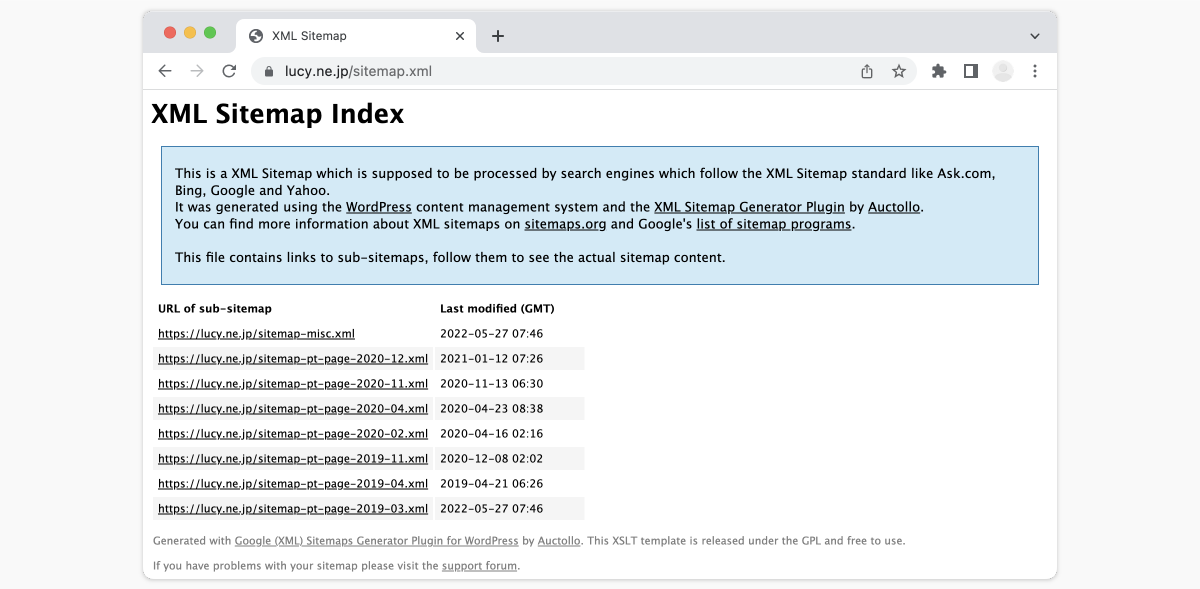

3-1. XMLサイトマップの送信

Googleのクローラーは、どうやって新しいページにたどり着くのか?といえば、「既知のページのリンク」をたどってやってくる。

そこで、自サイトの全URLのリンク集である「XMLサイトマップ」を生成して、Googleに送信することが有効だ。

▼ 実際のXMLサイトマップの例

WordPressを利用しているサイトであれば、XMLサイトマップの生成から送信まで、プラグインで実行できる。

実践方法は「XMLサイトマップとは?SEO効果や作成方法を分かりやすく解説」にて確認しよう。

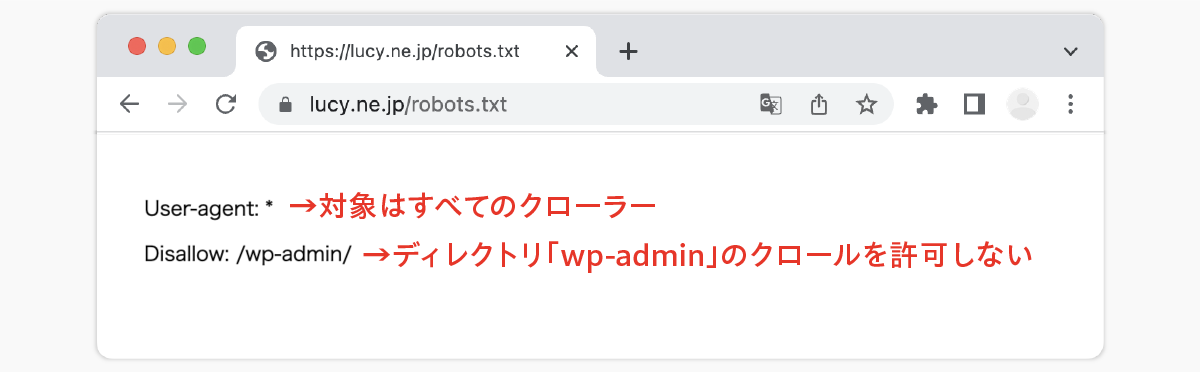

3-2. robot.txtの確認

XMLサイトマップを送信しても、「robots.txt」でクローラーをブロックする設定にしていると、クロールされない。

robots.txt とは、クローラーに対して、どのURLにアクセスしてよいか?を伝えるものだ。

robots.txt はサイトのルートに配置する。つまり、「 https://lucy.ne.jp 」のサイトURLなら、「 https://lucy.ne.jp/robots.txt 」にある。

自サイトのURL( https://ドメイン/robots.txt )にアクセスしてみてほしい。robot.txtを設定していれば、テキストが表示されるはずだ。

▼ 記載の例(Googleのボットをブロックしている場合)

User-agent: Googlebot

Disallow: /

「Disallow」と指定されていたら、「クロールを許可しない」という意味だ。

WordPressの場合、管理画面のディレクトリはデフォルトでブロックされているので、これはそのままでよい。

▼ バズ部サイトの実例

管理画面以外の、検索結果に表示させたいページに対して「Disallow」と指定されていないか、確認しておこう。

詳しくは「robots.txtとは?クロール拒否する方法・書き方・必要性を解説」にて解説している。

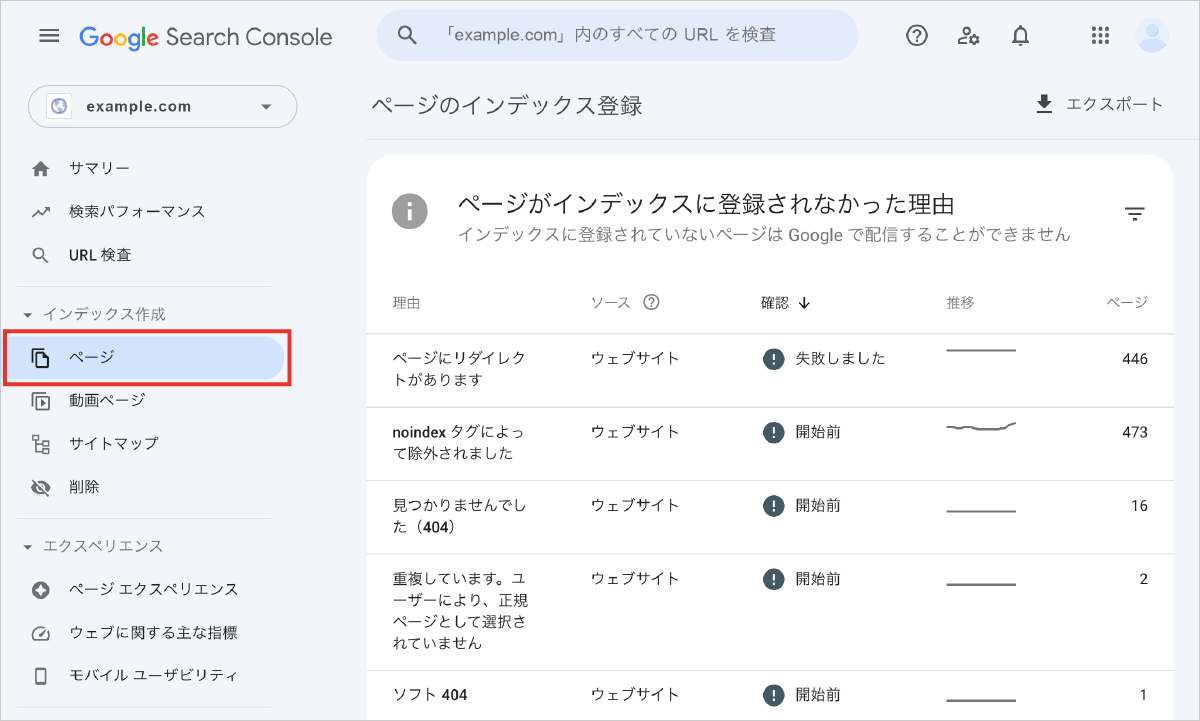

3-3. インデックス登録エラーの確認と修正

クローラーがサイトにやってきた後、「インデックスには登録しない」と判断することがある。

残念ながら「インデックスに登録する価値や必要性がない」と、Googleによって判断された場合だ。

インデックスに登録されなかったページは、Google Search Consoleの[インデックス作成]→[ページ]にて確認できる。

補足:Google Search ConsoleはSEOの必携ツール

なお、Google Search Console がわからない場合は、「Google Search Consoleとは?初心者向けにキャプチャ付で解説」へ飛んで、まずSearch Consoleを使える状態を整えてほしい。

Google Search Console(GSC、サーチコンソール、通称:サチコ)は、テクニカルSEOに欠かせないツールだ。

「Search Console のツールやレポートを使うことで、サイトの検索トラフィックや掲載順位を測定できるほか、問題を修正し、Google 検索結果でのサイトの注目度を高めることができます」

と、Googleも言っている。

Search Consoleでエラーが出てきたら、

「ココが、ボトルネックになっている」

というサインだ。

よく遭遇するエラーとしては、以下がある。

- ページにリダイレクトがあります

- リダイレクト エラー

- noindex タグによって除外されました

- 送信された URL が robots.txt によってブロックされました

- サーバーエラー5xx

- 見つかりませんでした(404)

- ソフト 404

- 4xx の問題が原因で、送信された URL がブロックされました

- ページ削除ツールによりブロックされました

- 検出 – インデックス未登録

- クロール済み – インデックス未登録

- 重複しています。***

解決方法を「17種類のサーチコンソールエラーの原因と修正方法をわかりやすく解説」にまとめたので、確認しながら、修正を進めよう。

3-4. URLの正規化

URLの正規化とは、同じコンテンツが複数のURLで存在するときに、1つの代表URL(=正規URL)を決めて、Googleにわかるようにすることだ。

なぜ、これが必要かというと、Googleには、

「内容が重複するページを複数インデックスしても無駄。無駄なインデックスはしたくない」

という思惑があることを押さえよう。

URL正規化の処理をしないと、本来インデックス登録してほしいURLが、Googleの判断によってインデックス登録を却下されるかもしれない。

そこで、「インデックス登録すべき“正規URL”は、コレです」と、Googleにわかるようにしておく必要がある。

▼ 参考

正規URLとは

正規URLとは、サイトで重複する一連のページの中でGoogleが最も代表的であると考えるページです。たとえば、同じページに複数のURL(example.com?dress=1234 と example.com/dresses/1234)がある場合、Googleはそのうち一つを正規URLとして選択します。

「canonical(カノニカル)タグ」という言葉を、聞いたことがあるだろうか。

canonicalとは「正規の」という意味である。canonicalタグはURLを正規化するときに使うタグで、正規化する方法の代表的なやり方だ。

「canonicalとは?役割やSEOに効果的な使い方を徹底解説」で説明しているので、目を通してほしい。

canonicalタグを使う以外にも、URLの正規化には以下がある。

● 301リダイレクト

● alternate タグ

● XMLサイトマップ

上記については「URLの正規化とは?具体的な方法と正規化すべきケースを解説」にて解説している。

3-5. クロールバジェット(割り当て)の拡大

SEO効果を高めていくためには、繰り返しクローラーの訪問を受けて、サイトの更新をいち早くインデックスに反映してもらう必要がある。

ただ、Googlebotがクロールできる量は無限ではない。世界中の膨大な量のサイトをクロールしているためだ。

Googleは各サイトに対し、クロールバジェット(クロール予算、割り当て)を持っている、とイメージしてほしい。

要は、たくさんクロールされるサイト・されないサイトがあるのだ。

クロール予算をたくさん割り当ててもらったサイトほど、SEO的に有利になる。

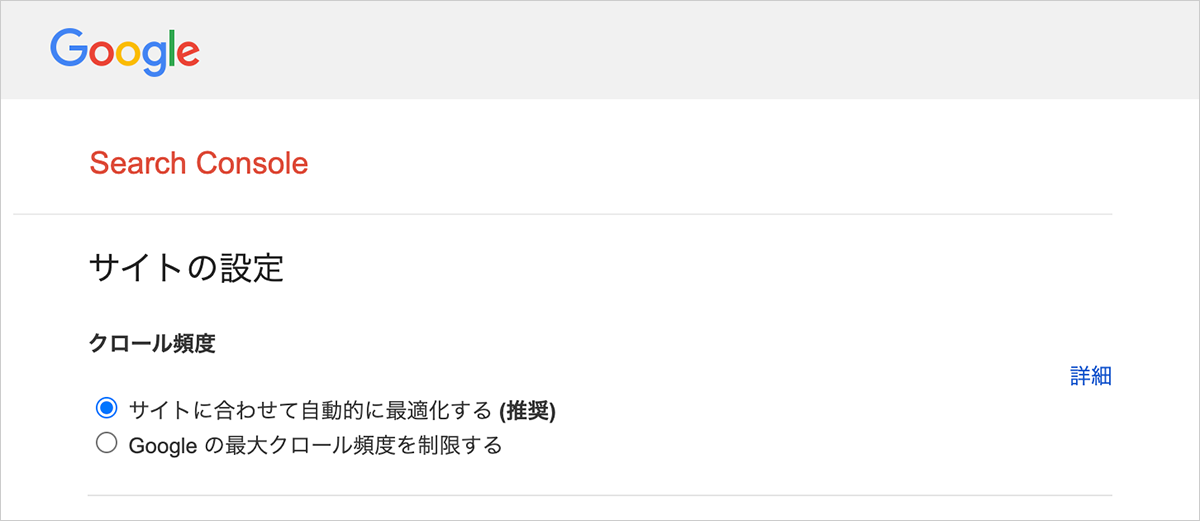

クロール頻度(Crawl Rate)の制限をしない

クロールバジェットを増やすために確認しておきたいのは、「クロール頻度(Crawl Rate)」を制限していないか、である。ここでいうクロール頻度は、一般的な意味とは異なるGoogle用語で、Google Search Consoleのクロール頻度設定ページから設定できるものだ。

「クロール頻度=Googlebot がサイトのクロール時に行う 1 秒間あたりのリクエスト数」のことであり、制限すると、1秒間あたりのクロール量が減ってしまう。

ここの設定は、特別な意図がない限りいじらず、デフォルトの「サイトに合わせて自動的に最適化する」のままにしておこう。

クロールの必要性を高める(人気度 / 陳腐化)

もうひとつ重要なのは、Googleに、

「このサイトは、頻繁にクロールする必要のあるサイトだ」

と認識してもらうことである。

テクニカルSEOというより、コンテンツ寄りの話にはなるが、重要なので紹介しておく。

以下はGoogle 検索セントラル ブログからの引用だ。

クロール頻度が上限に達していない場合でも、インデックス登録における必要性がなければ、Googlebot によるクロールは少なくなります。クロールの必要性の決定において大きな役割を担うのが、次の 2 つの要素です。

● 人気度: インターネット上で人気の高い URL ほど、Google のインデックスで情報の新しさが保たれるよう頻繁にクロールされる傾向があります。

● 古さ: Google のシステムでは、インデックス内の URL が古くなり無効とならないようにしています。

2つめの「古さ」が何を言っているかよくわからないと思うが、原文では“Staleness”で、「陳腐、活気のない」といった意味合いだ。

つまり、Googleのインデックス(データベース)が古くなって陳腐化しないよう、いつでもフレッシュな状態を保ちたい、という主旨である。

クロールバジェットを多く割り当てられるためには、人気のサイトになること、常に最新情報であるようコンテンツをメンテナンスすることが役立つ。

「【2022年】SEO成果を最大化する更新頻度とは?検索順位を高める方法」の記事も、あわせて参考にしてほしい。

3-6. サーバー応答時間

せっかくクロールバジェットを多く割り当てられていても、サーバー応答時間が長いと、クローラーは効率的にクロールできない。

サーバー応答時間とは、Webサーバーがクローラーやユーザーからのリクエストに応答するのにかかる時間のことである。

「ページの容量が重くて、すべて表示されるまでに時間がかかる」といった意味のページスピードとはまた別で、TTFB(Time To First Byte:最初の1バイトを読み込むまでの時間)が重要だ。

つまり、「できるだけ、軽いページを作ろう」の努力で解決する類ではなく、利用サーバーに依存する面が大きい。

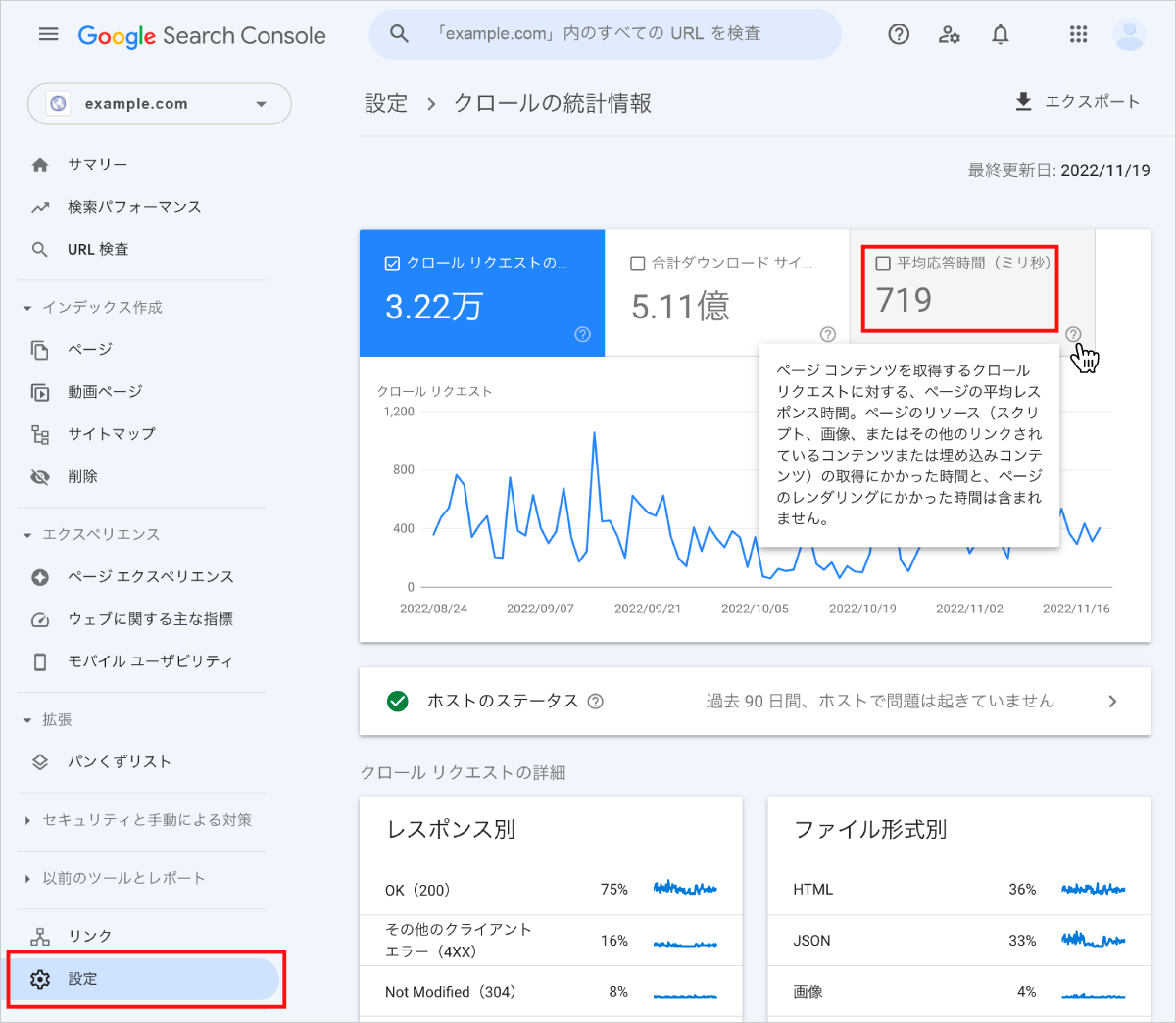

実際にどれくらいの応答時間がかかっているか、Search Consoleで確認しよう。[設定]→[クロールの統計情報]から確認できる。

理想は300〜400ミリ秒以下だ。もし1000ミリ秒を超えているような状況であれば、サーバー変更も視野に入れて、改善を検討する必要がある。

「WordPressに最適なサーバーの3つの条件とおすすめサーバー」をチェックしよう。

3-7. 構造化データ

構造化データは、人間向けのテキストとは別に、コンテンツの意味を検索エンジンに理解させる仕組みだ。

Googleの公式ページには、

〈ページの意図を伝える明示的な手がかりとして構造化データを提供してもらうと、Google はそのページをより正確に理解できるようになります〉

と記載されている(出典:Google 検索セントラル)。

Googleは、構造化データに頼らずとも、コンテンツを理解するテクノロジーを進化させている。たとえば、人工知能の一分野である自然言語処理(NLP)などだ。

しかし、まだGoogleも完璧ではない。Googleの解釈に任せる余地を少なくして、正しく自サイトのコンテンツを認識してもらうために、「構造化データ」が役立つ。

構造化データを提供するには、Webページ内のコンテンツに、HTMLタグによって情報を付与する(マークアップする)。

具体例を見てみよう。

構造化されていないデータ

<h1>アバター</h1>

<span>監督: ジェームズ・キャメロン(1954年8月16日生まれ)</span>

構造化データ

<h1 itemprop=“name”>アバター</h1>

<span itemprop=“director”>

監督: (<span itemprop=“birthDate”>1954年8月16日</span>生まれ)

</span>

<span itemprop=“director”>

監督: (<span itemprop=“birthDate”>1954年8月16日</span>生まれ)

</span>

構造化されていないデータは、Googleの解釈に依存する余地がある。たとえば「アバター」は、以下のどの意味にも、解釈できる。

● インド神話に出てくる化身

● 仮想現実で自分の分身として動くキャラクター

● 2009年製作のアメリカのSF映画

そこで、タグ属性によって、テキストに意味付けする。「これは名前です」と明示されていたら、映画タイトルだとわかる。

「構造化」の意味が理解しにくかったら、以下のように「内容を分類して体系化すること」とイメージするとよいだろう。体系化した情報を、タグによってコンテンツに書き入れる。

構造化のイメージ

| タイトル名 | アバター |

| 監督/名前 | ジェームズ・キャメロン |

| 監督/誕生日 | 1954年8月16日 |

実践の具体的なやり方は、「構造化データとは?実装するとできることや3つの実装方法を解説」を参照してほしい。

4. テクニカルSEOに取り組むときの注意点

最後に、テクニカルSEOに取り組むときの注意点を2つ、お伝えしよう。

4-1. 無意識にブラックハットSEOに足を突っ込まないよう要注意

テクニカルSEOに取り組むうえで注意しなければならないのは、「ホワイトハットSEOの範囲に、とどまること」である。

最近になってSEOに取り組み始めた人は、注意してほしい。

何年もSEOに携わってきて、GoogleがブラックハットSEOを排除するアップデートを行うたびに立ち会ってきた人なら、何がブラックハットSEOか知っている。

その歴史を知らないと、失敗するリスクがある。アップデートの歴史を「Googleのアルゴリズムとは?2022最新アップデートから対策まで解説」でざっくり把握しておこう。

ブラックハットSEOを排除するアップデートとして、とくに有名なものをピックアップすると、以下の2つである。

▼ パンダアップデート

● 自動生成されたコンテンツ:プログラムによって生成されたコンテンツのこと。多くの場合、読者にとって意味を持たないが、特定の検索キーワードを含むでたらめな内容の段落で構成されているもの。

● 誘導ページ:特定のキーワードやフレーズ用に作成された品質の低いページの集まり。

● 無断複製されたコンテンツ:サイト上のページを増やすことがそのコンテンツの関連性や独自性に関係なく長期的に効果的な戦略になるという考えの下に、評判の良い他のサイトのコンテンツを流用(無断複製)しているサイトもある。

● 実質のないアフィリエイトサイト:商品アフィリエイトリンクを含むページで、商品の説明とレビューを元の販売者から直接コピーし、独自のコンテンツや付加価値を加えることなくそのまま掲載しているもの。

出典:パンダアップデートとは

▼ ペンギンアップデート

● リンクプログラムに参加すること: 大量の中小検索エンジンや質の低いディレクトリサイトやブックマークサイトに登録するなどの自作自演の被リンクはほぼ全てこれに該当する。また、ブロガーに商品やサービスのレビューを一斉に書いてもらうようなアーティクルマーケティングなどの際に、記事内に意図的にリンクを入れるようなものもウェブスパムとして扱われる。

● 自動生成されたコンテンツからリンクを貼ること: アメブロやFC2ブログなどの無料ブログに記事を自動作成するツールなどを使って、でたらめな記事を何百、何千ページと作り、そこから意図的にリンクを貼ること。それらは、WEB上に全く価値のないページを増やすだけで、検索ユーザーにもGoogleにも全く価値を与えない。

● クローキング: 検索エンジンのクローラーに一般のユーザーとは違う内容のWEBページを見せること。数年前まで、検索順位をあげるためにクローラーが見るページに、不自然なほど多くのキーワードを詰め込むという手法が流行していた。

● 不正なリダイレクト: クローキングと似たことを行おうとして、クローラーが読み込むページと異なるページをユーザーに表示すること。例えば、あるページが上位表示されたら、検索ユーザーだけ縦長のランディングページに自動でリダイレクトするように変えるというような使い方がされていた。

● 隠しテキストや隠しリンク: 過剰に多くのリンクを張り、それらのリンクテキストには、白の背景に白のテキストを使ったり、フォントサイズを0にするなどしてクローラーだけが認識できるようにすること。

● コンテンツに関係のないキーワードをページに詰め込むこと: 電話番号や市町村名が不自然に羅列されているページを見たことはないだろうか?そうしたページは全てこれに該当する。

● リッチスニペットマークアップを悪用すること: リッチスニペットとは検索結果に出てくるページタイトルの下のディスクリプションが表示される部分のことだ。そこに、虚偽のレビューや、ユーザーに一切表示されない文言などを設定するなど、検索ユーザーを騙そうとして行う行為がこれに該当する。

出典:ペンギンアップデートとは

4-2. 良質なコンテンツがあってこそ効果を発揮する

テクニカルSEOで成果が出始めたら、おもしろくなって、熱中していく人がいる。

しかし、成果が出始めたら、あえて少し離れることをおすすめしたい。

その真意は、テクニカルSEOに集中しすぎて「コンテンツ」が手薄になると、あっという間に検索順位は落ちるからだ。

もちろん、リソースに膨大な余裕があって、テクニカルSEOもコンテンツも、無限の労力と時間を割けるというなら、話は別である。

だが、多くのSEO実践者は、限られたリソースを駆使して、最大限の効果を出したいと思っているはずだ。

テクニカルSEOは、良質なコンテンツを検索上位に押し上げるために、最低限、ボトルネックにならない程度の取り組みで問題ない。

時間を空けて、コンテンツに熱意を注ごう。

必要な分のテクニカルSEOと、最大限のコンテンツを組み合わせることで、あなたのSEO成果は最大化する。

5. まとめ

本記事では「テクニカルSEO」をテーマに解説した。要点を簡単にまとめておこう。

● テクニカルSEOとは、Webサイトの「技術的な側面」の改善を行うSEO手法

● 他にオンページSEOやオフページSEOの分野がある

● 分野はどれか1つではなく「網羅的に全部やる」が正解

テクニカルSEOの実践リストとして、以下を紹介した。

● XMLサイトマップの送信

● robot.txtの確認

● インデックス登録エラーの確認と修正

● URLの正規化

● クロールバジェット(割り当て)の拡大

● サーバー応答時間

● 構造化データ

テクニカルSEOに取り組むときの注意点として、以下を心に留めてほしい。

● 無意識にブラックハットSEOに足を突っ込まないよう要注意

● 良質なコンテンツがあってこそ効果を発揮する

スムーズに成果を手にする一助として、テクニカルSEOをうまく利用していただければと思う。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。