- オンライン

SEOに影響する「更新頻度」の真実─最適な更新頻度を知る5つの確認点

「Webサイトの更新頻度を上げればSEO効果も上がるのだろうか?」

サイト運営者なら誰もがこんな疑問を抱えているのではないだろうか。

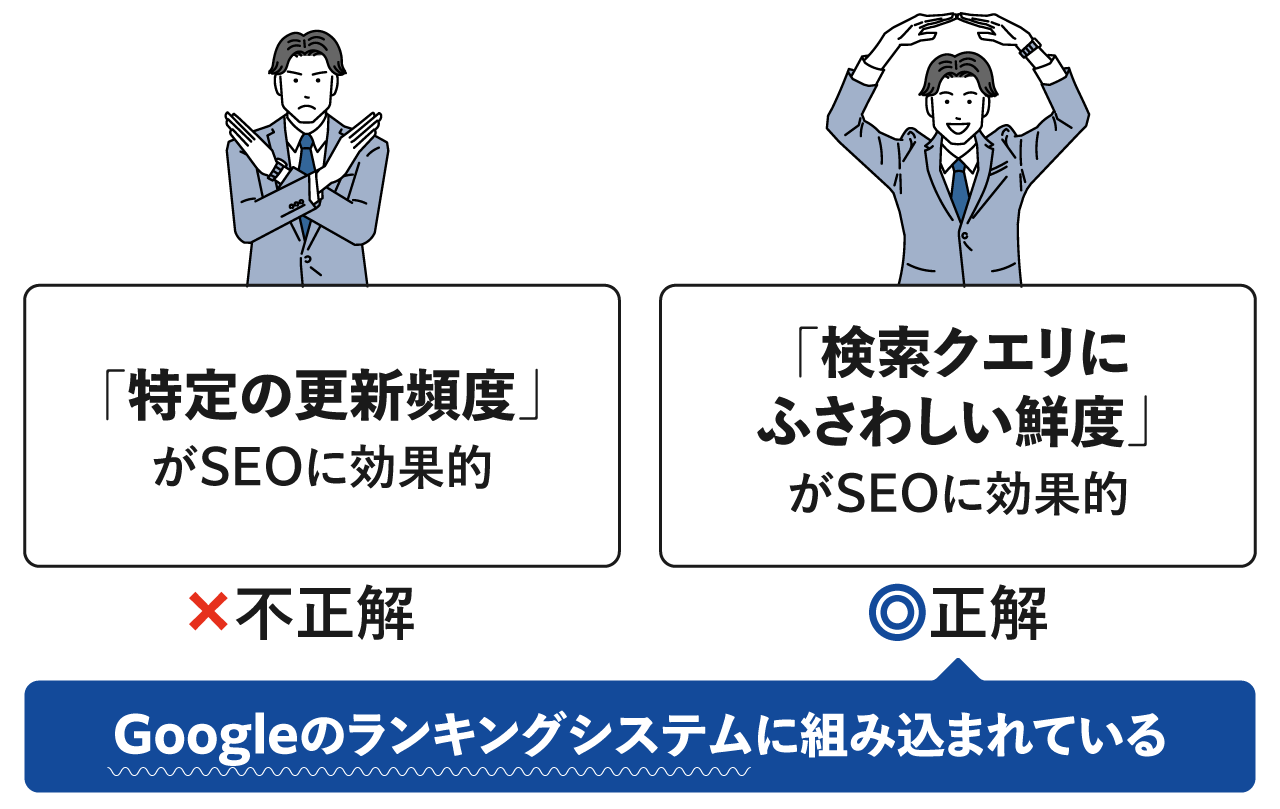

結論からいえば、Googleは、特定の更新頻度がSEOに効果的であるとは明言していないが、「検索クエリにふさわしい鮮度」は重要としている。

つまり、新鮮で価値の高いコンテンツを定期的に更新すれば、検索エンジンからポジティブに評価される可能性が大いにある。しかし、むやみに更新ペースを上げればいいというものでもない。

本記事では、サイトのSEO効果を最大化するための最適な更新頻度の見極め方を解説する。

更新頻度とSEOの真の関係性を理解し、自社サイトに合ったベストな更新ペースを導き出すためのノウハウが身につくはずだ。

SEOに効果的なサイト更新法を習得し、次々と検索上位を獲得してほしい。

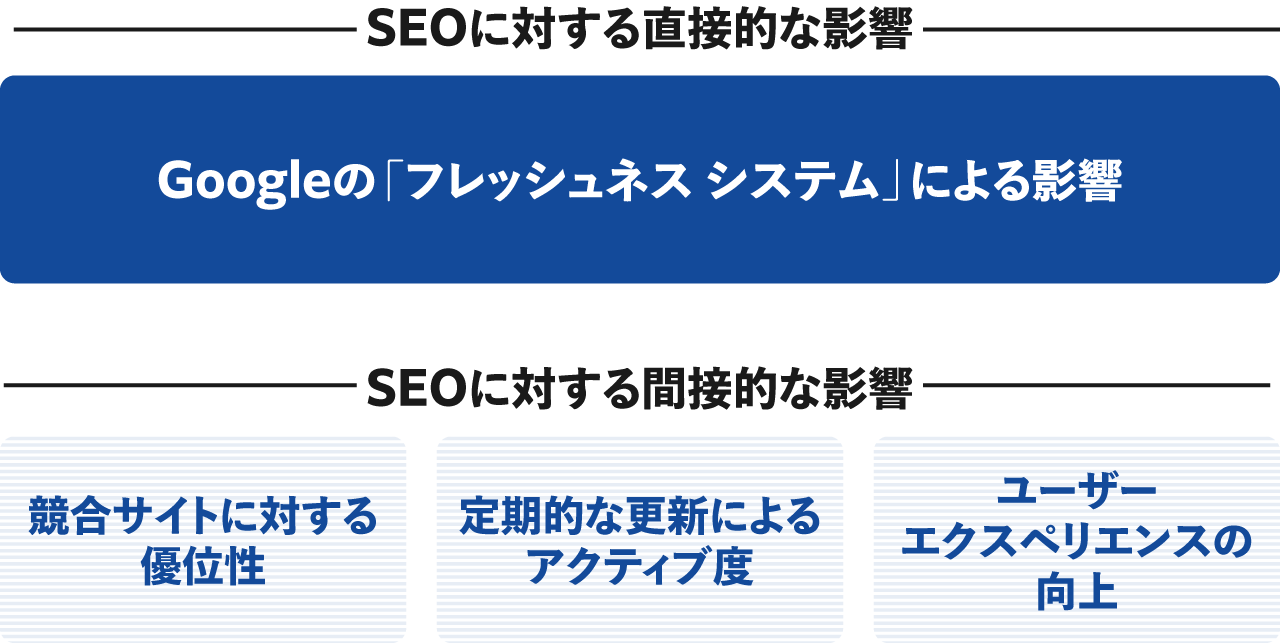

1. 更新頻度がSEOに与える4つの影響

まず、更新頻度がSEOに与える影響について、理論の部分から解説していこう。以下4つの影響がある。

1-1. Googleの「フレッシュネス システム」による影響

1つめの影響は「Googleの『フレッシュネス システム』による影響」である。

Googleの「フレッシュネス システム」は、検索クエリ(検索ユーザーが検索窓に入力した語句)に対して、より新しく関連性の高いコンテンツを上位に表示するためのアルゴリズムだ。

Googleのフレッシュネスシステム

「検索クエリにふさわしい鮮度」を評価するシステム

フレッスネス システムは、ニュースやトレンド、イベント情報など、時間とともに価値が変化するコンテンツを扱う際に、とくに重要となる。以下はGoogle公式サイトからの引用だ。

フレッシュネス システムGoogle は、検索クエリに対してより鮮度の高いコンテンツが期待される場合にそのようなコンテンツが上位に表示されるように、「検索クエリにふさわしい鮮度」を評価するさまざまなシステムを導入しています。

たとえば、公開されたばかりの映画について検索されたら、おそらくクランクインの時期の記事ではなく最近のレビューを探していると判断します。

別の例として、「地震」で検索された場合、平時であれば地震に対する備えや支援などに関する情報を返し、地震が発生して間もないころならニュース記事や鮮度の高いコンテンツを上位に掲載するように努めています。

概要をまとめると、以下のとおりである。

【Googleのフレッシュネス システムの概要】

- 目的:ユーザーの検索意図に対して、最新かつ最も関連性の高い情報を提供すること。

- 仕組み:検索クエリごとの意図、検索された時期、コンテンツの内容・公開日・更新日など、さまざまな要因を分析する。クエリに応じて、ふさわしい鮮度と関連性のコンテンツを判断する。

- 対象となるクエリの例:最新のニュースや出来事、流行やトレンド、定期的に更新されるランキング・統計データなど。

もし、あなたのサイトが、“より鮮度の高いコンテンツが期待される検索クエリ” で上位表示を狙うのであれば、フレッシュネス システムを味方につけなければならない。

サイトの特性に合わせ、最適な更新頻度を見極める必要がある(具体的なやり方は後述する)。

なお、更新頻度にかかわるランキング要因として、Googleの公式見解として明言されているのは、このフレッスネス システムのみだ。

以下で紹介する残り3つの要因は、SEO専門家の間での共通認識や私たちバズ部の経験則から「影響する」と推論されるものである。この点に注意しつつ、続きを確認してほしい。

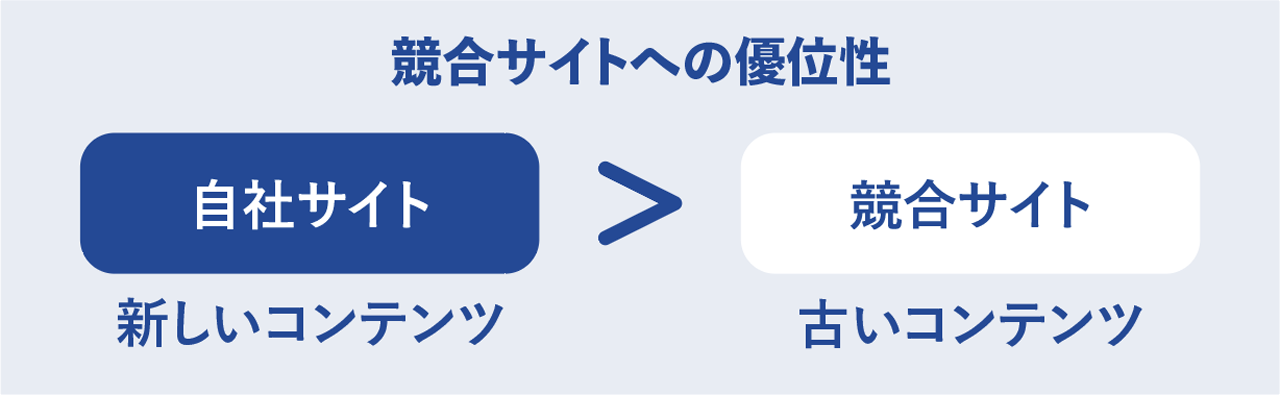

1-2. 競合サイトに対する優位性

2つめの影響は「競合サイトに対する優位性」である。

検索上位を争う競合サイトに対し、常に最新コンテンツをそろえることは、大きなアドバンテージとなる。

【競合サイトとの比較で生じる影響】

- 検索順位の優位性:コンテンツが古くなったページは、最適化された最新のページに追い抜かれ、徐々に検索順位が落ちる傾向にある。

- 検索結果におけるクリック率の差:検索結果ページに表示される最終更新日が新しいほうが、より多くのクリックを獲得しやすい。

- オリジナリティの評価:競合サイトにはまだ掲載されていない新しいコンテンツを掲載できれば、それが上位表示につながる可能性がある。(*1)

*1:Googleには「オリジナル コンテンツ システム」というアルゴリズムがあり、独自性の高いコンテンツが上位表示される仕組みとなっている。

出典:Google for Developers「Google 検索ランキング システムのご紹介」

1-3. 定期的な更新によるアクティブ度

3つめの影響は「定期的な更新によるアクティブ度」である。

Googleは、ユーザーにとって有益で質の高いコンテンツを提供しているサイトを高く評価する。

よって、質を向上させるための定期的な更新は、Googleの評価にプラスに働く可能性がある。

【コンテンツの定期更新が及ぼす影響】

- 情報鮮度や運営の継続性の示唆:定期的な更新は、情報鮮度を保ち、ユーザーに最新情報を届けている証拠となる。更新の継続は、サイトが放置されておらず、メンテナンスが行われていることを示す。

- クローリングの活発化:サイトを定期的に更新すると、検索エンジンのクローラーが頻繁にサイトに訪れるようになる。新しいページや更新内容が、早期に検索エンジンのインデックスに反映されるようになる。

- 誤った情報の精査:情報が古いコンテンツは、結果的に誤情報を掲載するサイトと同等の評価を受けてしまう。不正確な情報を掲載するサイトとして信頼を失う前に、適宜更新することがサイトの価値を維持する。

継続的にコンテンツを更新し、ユーザーに有益な情報を届け続ける姿勢は、検索エンジンにもユーザーにも信頼され、上位表示されやすくなると考えられる。

1-4. ユーザーエクスペリエンスの向上

4つめの影響は「ユーザーエクスペリエンスの向上」である。

適切な頻度でコンテンツを更新し、ユーザーが求める最新情報を提供することは、ユーザーエクスペリエンス(UX、ユーザー体験)の向上につながる。

【コンテンツ更新がユーザーエクスペリエンスに及ぼす影響】

- ユーザーの満足度:最新の情報を求めるユーザーのニーズに応えられるため、満足度の向上が期待できる。ページの読了率が上がる。

- 運営者に対するロイヤルティ:こまめに更新する行動は、ユーザーを大切にする姿勢の表れとして受け取られる。ユーザーの運営者に対するロイヤルティ(信頼や愛着度)が高まり、サイト滞在時間や回遊率が向上する。

- 再訪問の促進:定期的に追加される新しいコンテンツは、ユーザーが再訪問する動機づけになる。逆に、再訪しても更新されていないサイトは、リピートのアクセス数が伸びない。

補足として、Googleの公式見解としては、滞在時間や再訪率などのエンゲージメントが、直接的なランキング要因であるとは明言されていない。

しかし、エンゲージメントが高いページはユーザーにとって有用である可能性が高い。よって、間接的に評価に影響すると考えられる。

2. 更新頻度とSEOにまつわるバズ部の経験談

さて、ここまでお読みいただき、「理論はわかった。で、現場での体験的にはどうなの?」という点が知りたい方も多いだろう。

更新頻度とSEOにまつわるバズ部の経験談を2つ、ご紹介する。

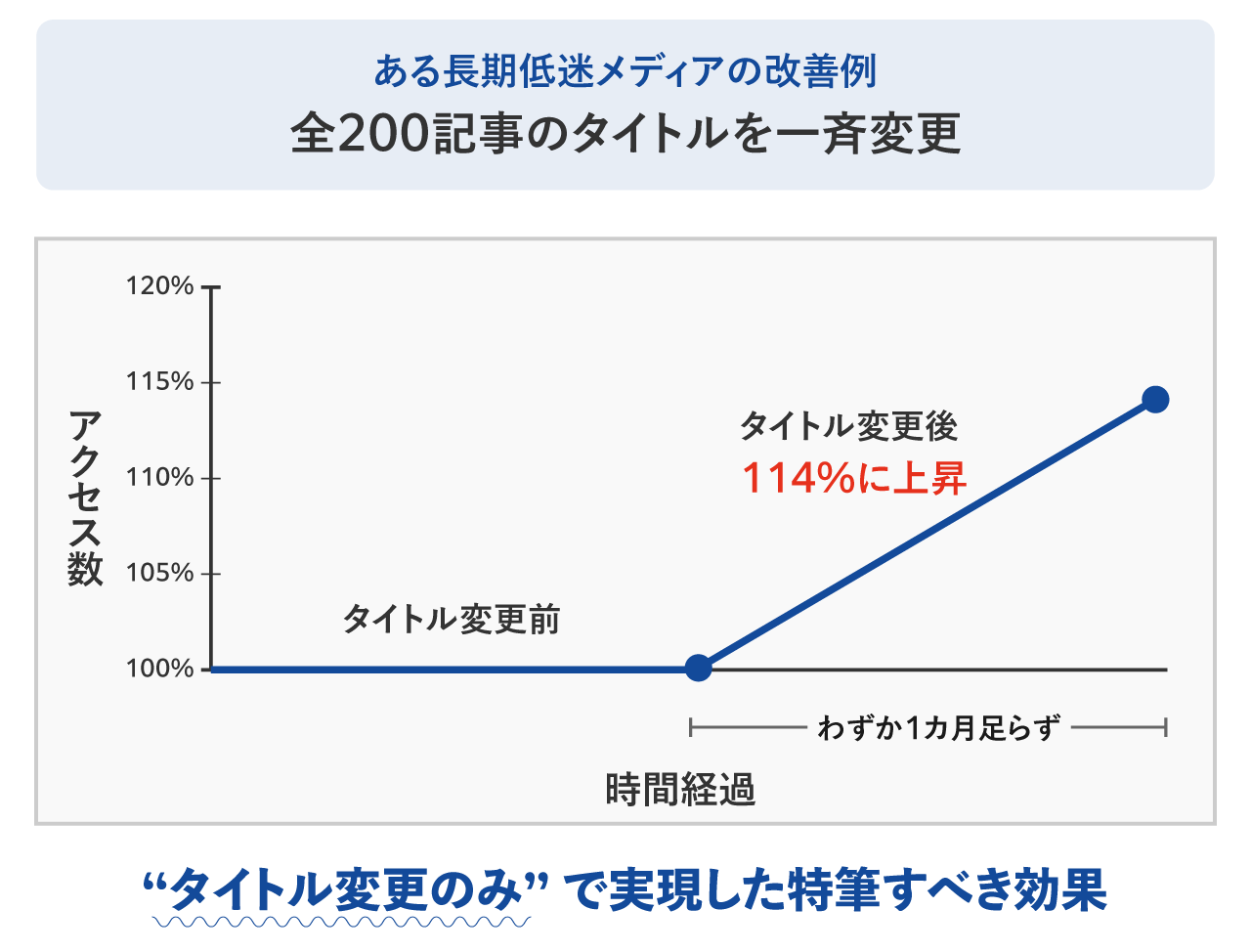

- タイトルを変更しただけでアクセス数が114%増

- タイムスタンプ(最終更新日)更新によるクリック率の改善

2-1. タイトルを変更しただけでアクセス数が114%増

まずご紹介したいのは、「タイトルを変更しただけでアクセス数が114%増」という事例である。

あるメディアで、全200記事のタイトルを一斉に変更したところ、わずか1カ月足らずでアクセス数が114%に上昇した。

そのメディアは長らく低迷していただけに、“タイトル変更のみ” で実現したこの変化は、特筆すべきものだ。

【タイトル変更によるアクセス数増加の背景】

- 古い記事の蓄積:メディア記事の過半数が2017年〜2018年に制作されたもので、鮮度に欠けていた。

- 競合との比較:競合記事の多くが2023年〜2024年の最終更新日を示す中、当該メディアは数年前で止まっていた。

- ユーザーの印象:アルゴリズム的な要因以外に、ユーザーから見た「古い」という印象もマイナスに作用していた。

- 打開策としてのテスト:状況を打破すべく、全記事のタイトルを一新するテストを実施した。

- 複合的な要因による改善:タイトルの質やクリック率、更新日の新しさなど、複数の要素が相乗的に働いたと推察される。

アクセス低迷に悩むメディアで古い記事が目立つ場合は、タイトル変更だけでも試す価値がある。

とくに、「全記事リライトが理想とわかってはいるが、リソースが割けない」といったケースでの応急手当としておすすめできるものだ。

2-2. タイムスタンプ(最終更新日)更新によるクリック率の改善

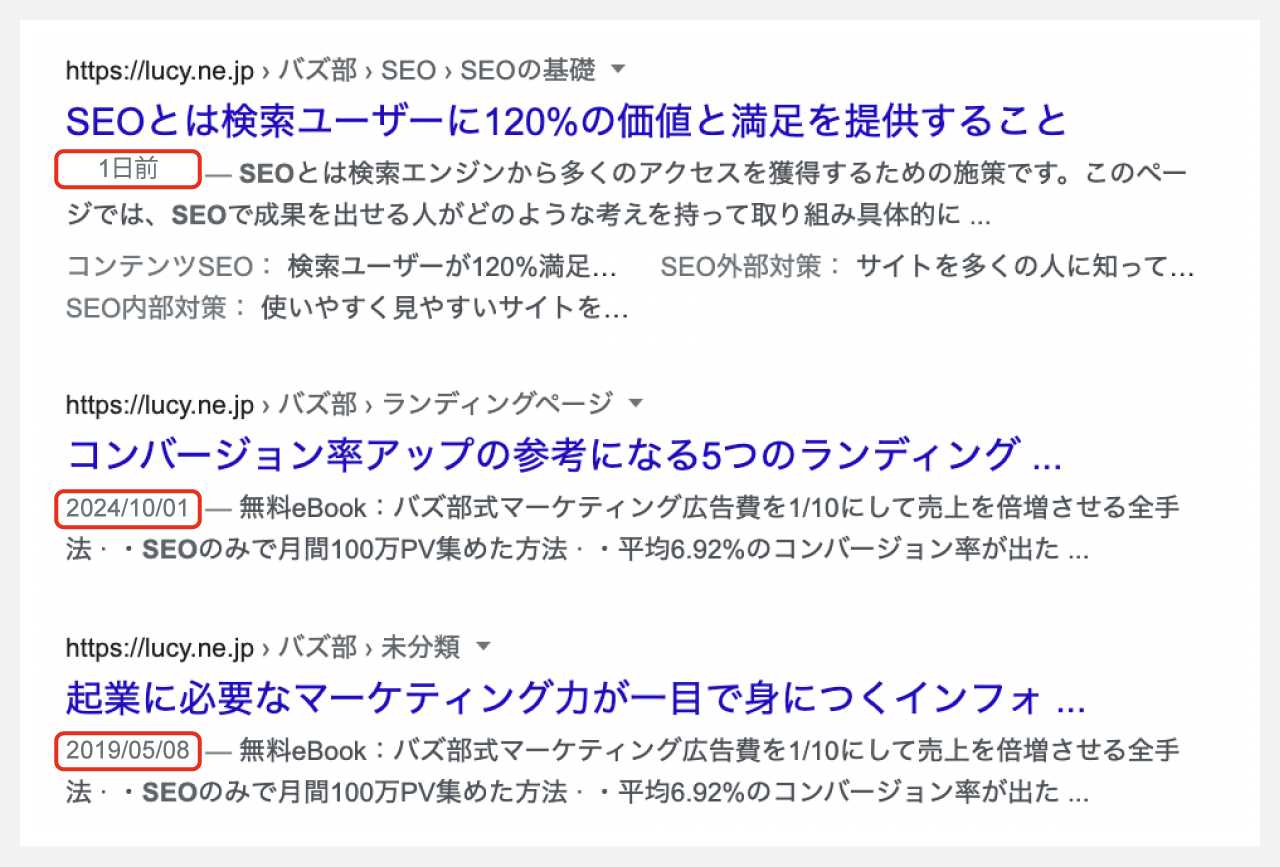

次に、検索結果ページでのクリック率との兼ね合いについて、ご紹介したい。

前出「競合サイトに対する優位性」でも触れたが、タイムスタンプ(最終更新日)は、Google検索結果ページにおけるユーザーのクリック行動に少なからず影響を与えていると考えられる。

検索結果に並んだ複数のURLのなかで、ユーザーは直感的に新しいタイムスタンプのものを選ぶ傾向にある。

【タイムスタンプがクリック率に与える影響】

- 新しさの優位性:同じ検索結果の中では、最新のタイムスタンプを持つURLが有利になる。

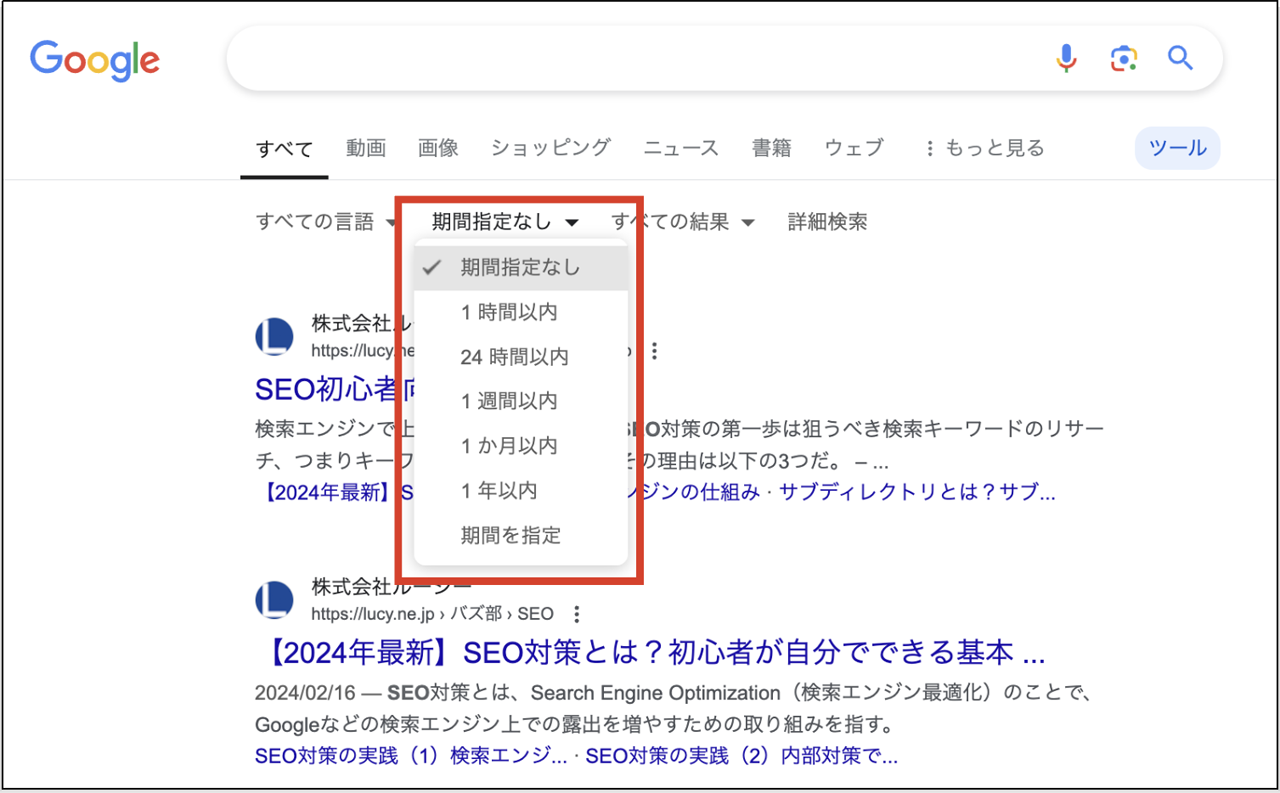

- 鮮度の訴求:「○日前」のような最新表示は、情報の鮮度をアピールし、ユーザーの関心を引く。逆にタイムスタンプが古い記事は、上位表示されてもクリックされにくい傾向にある。

- 絞り込み検索との親和性:最新情報を求めるユーザーは、期間指定による絞り込み検索を活用することが多い。期間指定は[1時間/24時間/1週間/1カ月/1年/期間を指定]のオプションとなっている(*2)ため、少なくとも1年以内のタイムスタンプが好ましい。

*2:期間指定のオプションは以下のとおりとなっている。

実際にバズ部でも、タイムスタンプの日付だけでも1年以内を維持するように、定期的に全記事の更新を進めている。

これが具体的にどれだけの成果に結びついているのか、数字を出すことは難しい(ほかにも多様な変動要素が絡んでいるため)。

しかし、体感としては確実な効果を感じているので、ぜひ読者の方にもおすすめしたい。

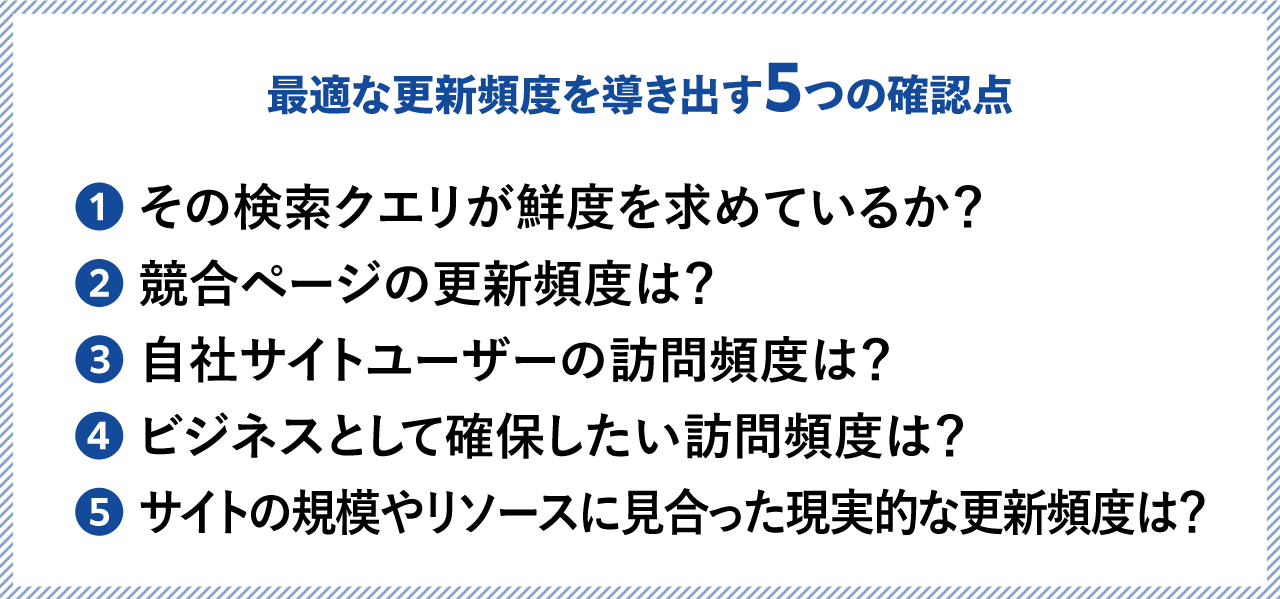

3. 最適な更新頻度を知る5つの確認点

続いて、「更新頻度もSEOに影響することは理解したけれど、具体的に、どのくらいの頻度で更新すべきですか?」という質問に答えていきたい。

自社サイトにとって最適な更新頻度は、画一的に決められるものではない。毎日更新が必要なサイトもあれば、1年に1回でも十分なSEO効果を得られるページも存在するのが、リアルな現実である。

ここでは、最適な更新頻度を導き出すための考え方を紹介しよう。5つの確認点がある。

3-1. その検索クエリが鮮度を求めているか?

1つめの確認点は「その検索クエリが鮮度を求めているか?」である。

検索クエリによって、ユーザー(およびGoogle)が求める情報の鮮度は、大きく異なる。

最新のニュースやトレンドに関するクエリでは、情報の鮮度が重要視される。一方で、普遍的な知識に関するクエリでは、かならずしも最新の情報が求められるわけではない。

【鮮度が求められる検索クエリの例】

- ニュース関連のクエリ:[中東情勢 最新][〇〇選挙結果]など、旬のニュースや出来事に関する検索では、最新の情報が求められる。数日前ではすでに古く、数時間以内の情報が求められるケースも多い。

- トレンド関連のクエリ:[2025年春夏ファッション][今話題のアニメ]など、最新のトレンドを探る検索では、鮮度の高い情報が重視される。数週間以内の更新が望ましい。

- イベント関連のクエリ:[M1グランプリ日程][〇〇フェス出演者]など、開催予定のイベントや催し物の情報は、今年(または最新)の情報であることが必須だ。過去のイベント情報では、ユーザーの期待に応えられない。

- 製品リリース関連のクエリ:[iPhone 16 スペック][PS5 新作ゲーム]など、新商品の発売日やスペック情報は、リリース直後やその時点で最新の情報に最も価値がある。

【鮮度が求められない検索クエリの例】

- 歴史関連のクエリ:[織田信長 生涯][第二次世界大戦 概要]など、歴史上の出来事や人物に関する検索では、情報の鮮度よりも正確性が重視される。

- 普遍的な知識に関するクエリ:[光合成 仕組み][ピタゴラスの定理 証明]など、科学的事実や数学の定理など、普遍的な知識を求める検索では、最新の情報はかならずしも必要とされない。

- 料理のレシピ関連のクエリ:[カルボナーラ レシピ][肉じゃが 作り方]など、料理のレシピを探す検索では、情報の新しさよりも、レシピの質やわかりやすさが重要視される傾向にある。

このように、検索クエリの性質によって、求められる情報の鮮度は大きく異なる。自社サイトが扱うクエリの特性を見極め、ユーザーの期待に期待に添った更新頻度を設定することが大切だ。

鮮度を求めるクエリには高頻度な更新を、鮮度を求めないクエリには適度な更新を心がけるなど、メリハリのある更新戦略が求められる。

3-2. 競合ページの更新頻度は?

2つめの確認点は「競合ページの更新頻度は?」である。

検索結果ページで自社ページと競合している他社の記事(競合ページ)の更新頻度を把握することは、自社の更新ペースを決めるうえで重要な指標となる。

その際に便利なツールとしては、Web Archive (https://web.archive.org/) がある。

Web Archiveは、過去のウェブページのスナップショットを保存しているサービスだ。競合ページのURLを入力すると、そのページの更新履歴を追跡できる。

出典:Web Archive

出典:Web Archive

また、ほかにも以下の手法で把握可能だ。

【競合ページ分析の具体的手法】

- 検索結果をモニタリングする:自社が狙うキーワードで定期的に検索し、競合ページの順位変動をチェックする。急上昇したページは、更新頻度が高い可能性がある。

- 競合ページの更新日を確認する:競合ページにアクセスし、ページ下部の更新日時や、ページ内の日付情報から、直近の更新日を特定する。

- 競合ページのコンテンツ変化を追跡する:定期的に競合ページを訪問し、前回との違いを比較する。更新頻度の高いページは、頻繁にコンテンツが変化している傾向がある。

たとえば、競合ページAが半年ごと、競合ページBが3カ月ごとの更新頻度だとする。自社ページを2カ月ごとに更新すれば、両方の競合ページを上回る「情報の鮮度」を実現できる。

ただし、前提として重要なのはコンテンツの質だ。競合ページを上回る最新性・有益性・専門性を備えた内容に更新することが、検索順位を高める鍵となる。

3-3. 自社サイトユーザーの訪問頻度は?

3つめの確認点は「自社サイトユーザーの訪問頻度は?」である。

自社サイトを訪れるユーザーの訪問頻度を把握することは、サイトに新規コンテンツを投入する更新頻度を設定するうえで、非常に重要である。

再訪問してくれたユーザーに、「何も更新されていない(=訪問して損をした)」と失望させないためだ。

ユーザーの訪問サイクルに同期してコンテンツを更新すれば、エンゲージメントの向上が期待できる。

Googleアナリティクスには、直接的に訪問頻度を確認する機能はないが、以下のステップで推察できる。

- 特定の期間に訪問したユーザーをセグメントで絞り込む。

- そのセグメントのユーザーが次にサイトを訪問した時期を日付比較で確認する。

- たとえば、「10月1日にサイトを訪問したユーザー」をセグメントで作成し、そのユーザーが10月2日以降にどの程度再訪問しているかを分析すれば、訪問頻度の傾向を把握できる。

仮に、ユーザーの平均訪問間隔が「1週間に1回」であれば、1週間に1本の新規記事の投稿を目安にしよう。

「毎週月曜の正午に更新」のようにスケジュールを公開するのも効果的だ。これが習慣化すれば、ユーザーも「そろそろ更新される頃だ」と再訪問する行動が習慣づけられる。

3-4. ビジネスとして確保したい訪問頻度は?

4つめの確認点は「ビジネスとして確保したい訪問頻度は?」である。

一方、意図的にユーザーの訪問頻度をコントロールしたい場合には、その意図に更新頻度を合わせる必要がある。

まずは、自社のビジネスモデルや目標に照らし合わせ、目指す訪問頻度を設定することが重要だ。

【ビジネス目標と更新頻度の関係性の具体例】

- 広告収入モデルの場合:1ユーザーあたりのページビュー数(PV)が収益に直結する。たとえば1ユーザーが月に10回サイトを訪問するペースを実現するには、最低でも週2回の記事更新が必要、といった具合に試算できる。

- ECサイトの場合:たとえば「ユーザーの訪問頻度を週1回から週2回に引き上げ、購入機会を倍増させ、売上を50%アップさせることを目指す」といった目標設定が可能だ。

- リードジェネレーションモデルの場合:BtoBなどリード(見込み客)の育成を目指す場合は、「月間100件の問い合わせを達成するために、現状のコンバージョン率では月間10万PVを確保する必要がある。そのために、1日1本の問題解決型コンテンツを更新し、ユーザーの訪問頻度を高める」という具合に、逆算して考えよう。

上記の数字はあくまで架空の例示にすぎないが、それぞれのビジネスゴールとユーザーの訪問頻度の関係性を定量的に分析してみてほしい。目標達成に必要な更新頻度を割り出すために役立つ。

3-5. サイトの規模やリソースに見合った現実的な更新頻度は?

5つめの確認点は「サイトの規模やリソースに見合った現実的な更新頻度は?」である。

自社サイトの規模やライター陣のリソースを踏まえ、現実的に実行可能な更新頻度を設定する視点も忘れてはならない。

理想的な更新ペースを追求するあまり、無理のある運用体制を敷いてしまうと、結局持続できないからだ。

【規模やリソースに応じた更新頻度設定の具体例】

- 小規模のサイトの場合:社内にライティング担当者が1名しかおらず他業務と兼務で、1日2,500文字の執筆が限界だとする。無理のない更新頻度は10,000文字の記事を週1本程度だ。

- 中規模メディアの場合:3名の専属ライターがおり、1人1日1本(月20日稼働)の記事執筆が可能だとする。単純計算では月60本の記事更新が可能だが、校閲やシステム負荷を考慮し、月45本で運用する。

- 外部ライターを活用する場合:月間予算50万円で、1本50,000円の外部ライターを起用できるとする。月10本の記事発注が可能だが、イレギュラー発生時のバッファや品質チェックの工数などの兼ね合いも検討して、月8本を基準とする。

重要なポイントとしては、サイト立ち上げ初期は無理をせず、低頻度でも高品質な更新を心がけたほうが結果が出やすい。

サイトが拡大して運用にも慣れ、リソースに余裕が出てきたら、徐々に更新頻度を上げていくとよいだろう。

※なお、戦略的に初期に大量の記事投下を行い、SEO効果を一挙に向上させる場合などは、この限りではないので付言しておく。

更新頻度とコンテンツ品質のバランスを取るポイントについては、続いて以下で詳しくお伝えしよう。

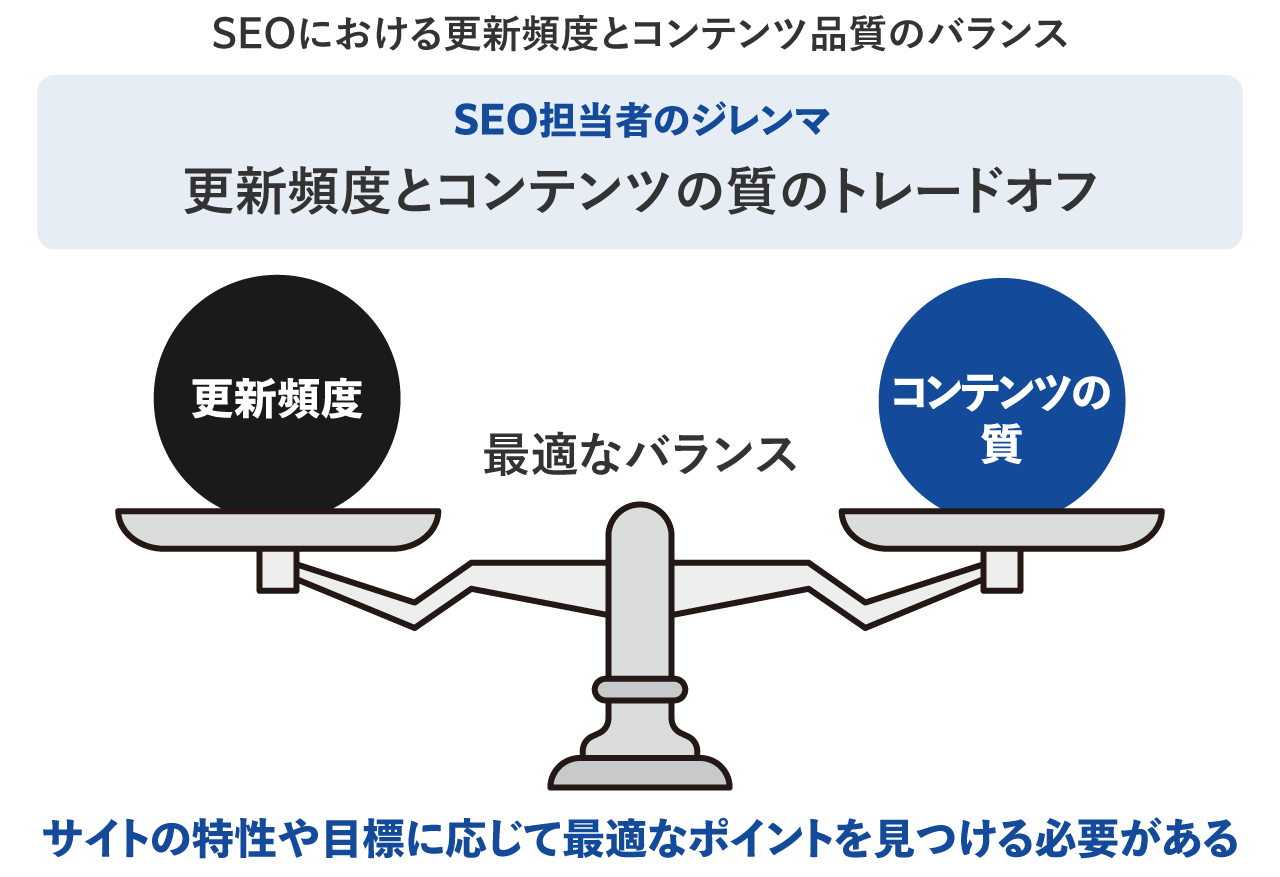

4. 更新頻度とコンテンツ品質のバランスを取るポイント

ここまで見てきたように、SEOに有効な更新頻度は自社の状況に応じて決めるべきものだ。

しかし、更新頻度を維持することと、コンテンツの質を保つことは、しばしばトレードオフの関係になる。

両者のバランスをどう取るかは、SEO担当者の頭を悩ませる問題だ。ここでは、更新頻度と品質のバランスを保つためのヒントをいくつか紹介しよう。

- 新規コンテンツとリライトの優先順位を適切に判断する

- 定期的な更新を習慣化する

- ツールを活用し更新を効率化する

- ライティング担当者のバーンアウトを避ける

- 外注ライターを起用し社内リソースを効率的に運用する

4-1. 新規コンテンツとリライトの優先順位を適切に判断する

1つめのポイントは「新規コンテンツとリライトの優先順位を適切に判断する」である。

限られたリソースを有効に活用するには、新規コンテンツの作成とコンテンツのリライトの優先順位付けが重要になる。

新規コンテンツは新しい検索需要を取り込む効果が期待できる。一方、既存コンテンツのリライトは、改善余地の大きいページを選んで行えば、効率的なSEO効果アップにつなげられる。

新規とリライトのバランスを取りつつ、優先順位を適切につけて更新を進めるのが理想的だ。

【優先順位の付け方の例】

- 重要キーワードの選定:自社にとって重要度や将来性の高いキーワードを選び、それに関する更新を最優先とする。詳しくは「【図解】キーワード選定の正しいやり方─SEOの最初に読むべき記事」にて解説している。

- サイト全体の網羅性の確認:サイトとして網羅すべき重要トピックが抜けていないかチェックする。不足しているテーマの新規コンテンツ作成を優先する。

- 既存コンテンツのパフォーマンス評価:アクセス解析データなどから、SEOパフォーマンスが芳しくないページを特定し、リライトの対象とする。

- 競合との比較:競合サイトとの比較で、自社コンテンツの優劣を分析する。ビジネスにとって重要にもかかわらず、競合に負けているコンテンツを重点的にリライトする。

このように、優先順位に基づいた的を絞った施策が費用対効果を高めてくれる。

具体的には、以下のツールを使いこなしていこう。

【優先順位を特定するために役立つツール】

- Googleアナリティクス(Google Analytics):ページごとのPV数、滞在時間、直帰率などを分析し、パフォーマンスの低い記事を特定できる。アクセス数が減少傾向にある記事も更新の検討が必要である。

- Googleサーチコンソール(Google Search Console):自社サイトへの流入キーワードとそのクリック率、表示順位などを把握できる。検索順位が下落傾向にある記事を見つけるために役立つ。

- SEO 分析ツール:自社サイト内のデータだけでなく、競合サイトとの比較もできる。競合サイトに比較してトラフィックが減少傾向にあるページを特定するために役立つ。Ahrefs、SEMrush、Mozなどがある。

- ヒートマップツール:ページ内のクリック箇所、スクロール深度、マウスの動きなどを可視化できる。ユーザーの関心が低い箇所、クリックされない箇所を特定し、改善点を探るために役立つ。 Clarity、User Heat、Mouseflowなどがある。

ツール関連の情報は、以下の記事も参考にしてほしい。

google analytics(GA4)を導入する4つのステップと使い方を詳しく解説

Google Search Consoleとは?初心者向けにキャプチャ付で解説

4-2. 定期的な更新を習慣化する

2つめのポイントは「定期的な更新を習慣化する」である。

毎日でも、毎週でも、自社に合ったペースでの習慣的な更新は、コンテンツの鮮度維持に役立つ。ルーティン化すれば、更新が無理なく継続でき、安定的な品質も期待できる。

【更新習慣の定着化テクニック】

- 更新スケジュールの可視化:更新カレンダーを作成し、全員で共有する。いつ何を更新するかを一目で把握できるようにする。

- 更新ルーティンの設定:曜日ごとに更新対象を決めるなど、ルーティンを設定する。定期的なリズムを作ると、運用がスムーズになる。

- 更新状況の定期的な振り返り:更新が滞っていないか、定期的にチェックする。計画通りに更新が進んでいるか、確認を怠らないようにする。

- 更新の小分け化:1本の記事を書き上げるハードルを下げるため、執筆を小分けにする。少しずつコツコツ更新を重ねるイメージだ。

- 更新状況の可視化と称賛:更新状況をチーム内で可視化し、頑張りを称え合う。更新継続のモチベーション維持につなげる。

更新を習慣化するには、チーム全体の意識改革が必要だ。地道な更新の積み重ねが、高品質コンテンツとSEOの両立を可能にする。

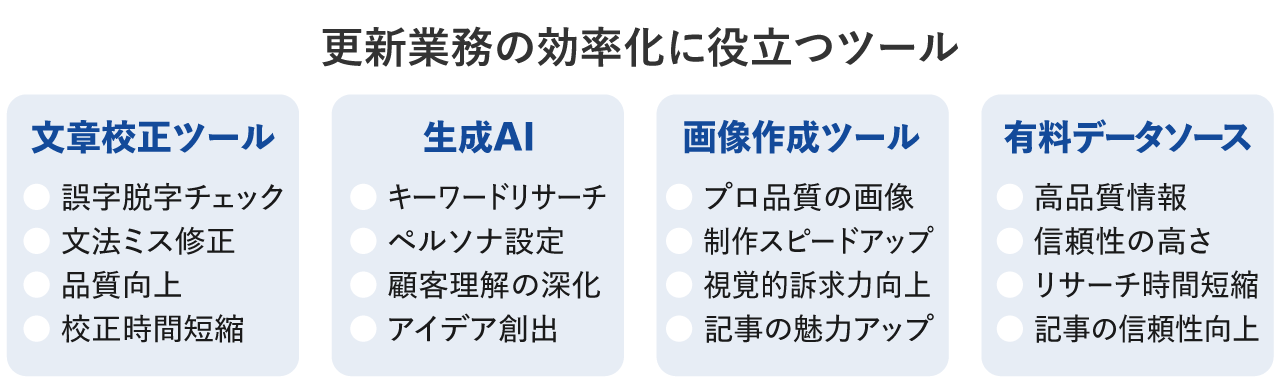

4-3. ツールを活用し更新を効率化する

3つめのポイントは「ツールを活用し更新を効率化する」である。

更新作業の一部をツールで自動化または効率化できれば、更新頻度と品質のバランス取りが容易になる。たとえば、以下のようなツールが有用だ。

【更新業務の効率化に役立つツール例】

- 文章校正ツール:誤字脱字やスペルミス、文法ミスなどを自動でチェックしてくれる。記事の品質向上と校正作業の時間短縮が見込める。文賢、朝日新聞社Typoless、ATOKクラウド文章校正などがある。

- 生成AI:記事本文の執筆に利用するのは難しくとも、執筆に必要なキーワードリサーチやペルソナ設定には、十分に活用できる。「生成AIを顧客理解に役立てる3つの活用方法」を参照してほしい。

- 画像作成ツール:高品質の記事を作成するためには適切な画像挿入が不可欠だ。専門スキルがなくてもプロ品質の画像を作成できるツールを活用しよう。デザイン全般はCanva、マインドマップはMapifyなどがある。

- 有料で品質の高いデータソース:有料の業界誌、統計データ(富士経済、矢野経済など)、辞書事典検索サイトを活用することも、効率的な執筆に貢献する。玉石混淆の無料情報から、偽情報を排除しながらリサーチするのは非効率だからだ。質の良いインプットから、質の良いアウトプットを生もう。

ツールで効率化できる部分はすべて効率化し、人間は付加価値の高いクリエイティブな業務に注力するのが得策だ。

4-4. ライティング担当者のバーンアウトを避ける

4つめのポイントは「ライティング担当者のバーンアウトを避ける」である。

SEOのためといって、無理な更新ペースを設定するのは賢明ではない。

更新頻度を上げるために無理な納期を強いれば、コンテンツの質の低下は避けられない。また、過度な更新ペースの強制は、ライティング担当者のバーンアウト(燃え尽き症候群)を招きかねない。

結果、更新ペースも品質も維持できなくなるリスクがある。

【ライティング担当者のバーンアウト回避法】

- ライター適性の見極め:ライティング能力や得意分野を把握し、それに合った執筆を割り当てる。スキルを超えた無理な依頼は、本人の苦痛と記事品質の低下につながるため避ける。

- 納期設定の現実性:確認を取りながら、納得感のある現実的な納期を設定する。決して無理はしない。納期に間に合わせるために品質が犠牲になっては、ユーザーも誰も得をしない。

- 執筆環境の整備やメンタルヘルスケア:集中して書けるよう職場環境を整える。自宅のワークスペース確保の支援なども検討に値する。メンタルヘルスにも注意し、ストレスをため込まないようにする。

コンテンツ制作の生産性を上げるには、ライティング担当者のコンディション管理が欠かせない。品質を守るためにも、無理のない更新ペースを維持することが大切だ。

社内リソースだけでは対応が難しい場合は、外注ライターの起用を検討しよう。

次項で解説する。

4-5. 外注ライターを起用し社内リソースを効率的に運用する

5つめのポイントは「外注ライターを起用し社内リソースを効率的に運用する」である。

自社の手だけでは更新が追い付かないなら、外注ライターの起用も選択肢のひとつだ。プロのライターに原稿を発注すれば、高品質な記事を安定的に確保できる。

外注化で浮いた社内リソースは、戦略立案やディレクションなどの上流工程に振り分けられる。適材適所の人員配置が実現すれば、更新頻度と品質の高いレベルでの両立が可能になるはずだ。

【外注ライター活用の極意】

- ライターの選定基準の設定:外注ライターの選定基準を明確にしておく。求める原稿レベルに見合ったスキルや経験を備えたライターを起用する。

- 詳細なライティング指示書の用意:ライターに求める原稿のイメージを具体的に伝える指示書を用意する。指示が曖昧だと品質のブレにつながる。

- コミュニケーションの密度:ライターとのコミュニケーションを密にし、進捗管理を徹底する。問題の早期発見、早期解決に努める。

- 品質チェックと修正依頼:納品された原稿の品質はかならずチェックする。合格基準に満たない場合は、修正を依頼する。妥協は禁物だ。

- 報酬水準の適正化:ライターの能力や作業量・提供品質に見合った適正な報酬を支払う。コストダウンは優秀ライターの流出や品質低下につながるため、注意が必要である。

外注を効果的に活用するには、ライター選びから品質管理まで、担当者の手腕が問われる。

ライターをこれから起用する方や、現在すでにライターに執筆依頼をしている方、全員に読んでほしい記事がある。

「150人採用して分かった選ぶべきライターの見極め方4つ」という記事で、実体験に基づくライター選びの極意を公開した。失敗する前に、ぜひ役立ててほしい。

5. まとめ

本記事では「SEOと更新頻度」をテーマに解説した。要点をまとめておこう。

更新頻度がSEOに与える4つの影響として、以下を解説した。

- Googleの「フレッシュネス システム」による影響

- 競合サイトに対する優位性

- 定期的な更新によるアクティブ度

- ユーザーエクスペリエンスの向上

最適な更新頻度を知る5つの確認点は、次のとおりだ。

- その検索クエリが鮮度を求めているか?

- 競合ページの更新頻度は?

- 自社サイトユーザーの訪問頻度は?

- ビジネスとして確保したい訪問頻度は?

- サイトの規模やリソースに見合った現実的な更新頻度は?

更新頻度とコンテンツ品質のバランスを取るポイントとして、以下を押さえてほしい。

- 新規コンテンツとリライトの優先順位を適切に判断する

- 定期的な更新を習慣化する

- ツールを活用し更新を効率化する

- ライティング担当者のバーンアウトを避ける

- 外注ライターを起用し社内リソースを効率的に運用する

最適な更新頻度は一概にいえるものではなく、自社の状況に合わせた最適解を見出すことが重要だ。本記事で提示した考え方とヒントを参考に、理想的な更新頻度とコンテンツ品質の両立を目指してほしい。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。