- オンライン

読めばSEO分析ができる!初心者にもわかりやすく解説【2025年版】

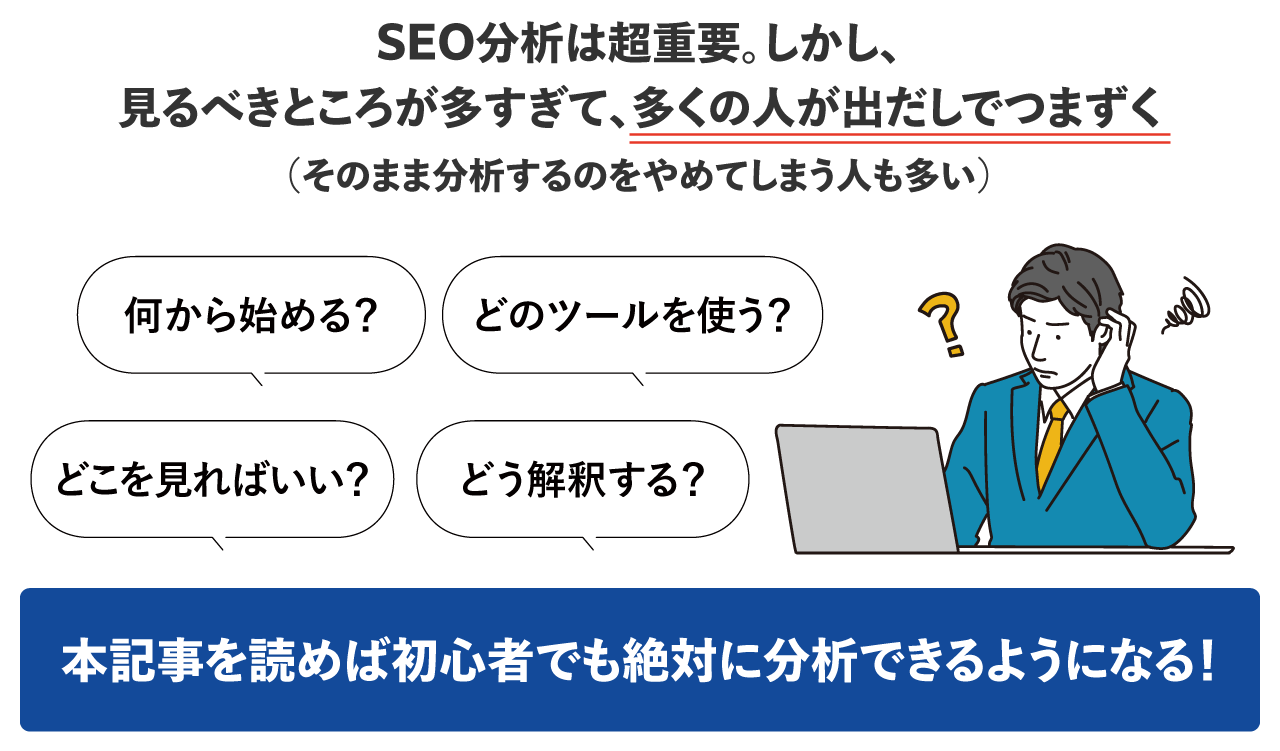

「SEO分析のやり方がわからない」

「どのツールを使えばいいのか、何を見ればいいのか、結果をどう解釈すればいいのか、完全に迷子になっている」

このような悩みを抱えていないだろうか。

SEOはビジネス成長に欠かせない要素となっており、その分析が重要なのはいうまでもない。しかし、見るべきところが多すぎて、出だしからつまずく方が後を絶たない。

そこで本記事では、初心者でも実践できるSEO分析の全体像から改善手順まで実用的なステップを解説する。これを読めば、自サイトの現状把握、競合分析、改善策立案・実行ができるようになるはずだ。

「SEO分析の最初の一歩」を踏み出すために、役立ててほしい。

目次

1. SEO分析の全体像をつかむ

SEO分析で迷子になるのを防ぐためには、最初に全体像をつかむことが大切だ。以下のポイントを押さえよう。

- なぜSEO分析が必要なのか

- 検索エンジンの仕組みを理解し分析に活かす

- SEO分析で何ができるのか

1-1. なぜSEO分析が必要なのか

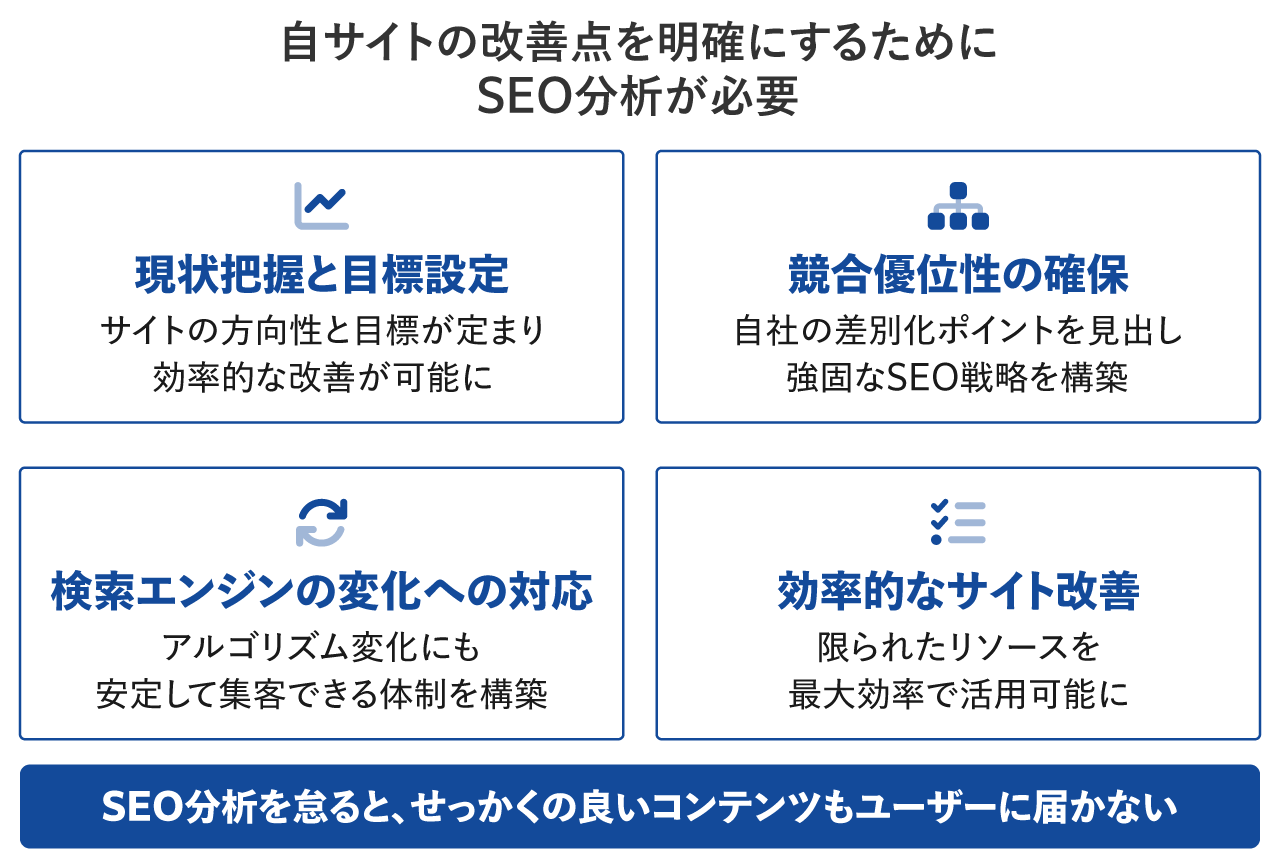

SEO分析を行うのは、一言でいえば自サイトの改善点を明確にするためである。

【SEO分析が必要な理由】

- 現状把握と目標設定:現在の検索流入や順位を把握し、改善すべきポイントを明確化するために分析が必要だ。サイトの方向性と目標が定まり、効率的な改善ができるようになる。

- 競合優位性の確保:競合サイトの戦略分析を通じて、自社に足りない要素を発見できる。そこから自社の差別化ポイントを見出し、強固なSEO戦略を構築できる。

- 検索エンジンの変化への対応:Googleのアルゴリズム変化による順位変動に気付き、必要な対策を迅速に講じるために分析する。アップデート後も、安定して集客できる体制を目指す。

- 効率的なサイト改善:データに基づいて優先度の高い課題から手を付ければ、効果的かつ無駄のないSEO対策が可能だ。限られたリソースを最大効率で活用するための指針となる。

SEO分析を怠って漫然とコンテンツを作り続けても、狙った成果は得にくい。せっかく良い記事を書いても、分析せずに放置すればユーザーに届かない可能性が高まる。

しかし、自サイトの現状を把握し、競合サイトも含めて分析すれば、自サイトに欠けている要素が見えてくる。

1-2. 検索エンジンの仕組みを理解し分析に活かす

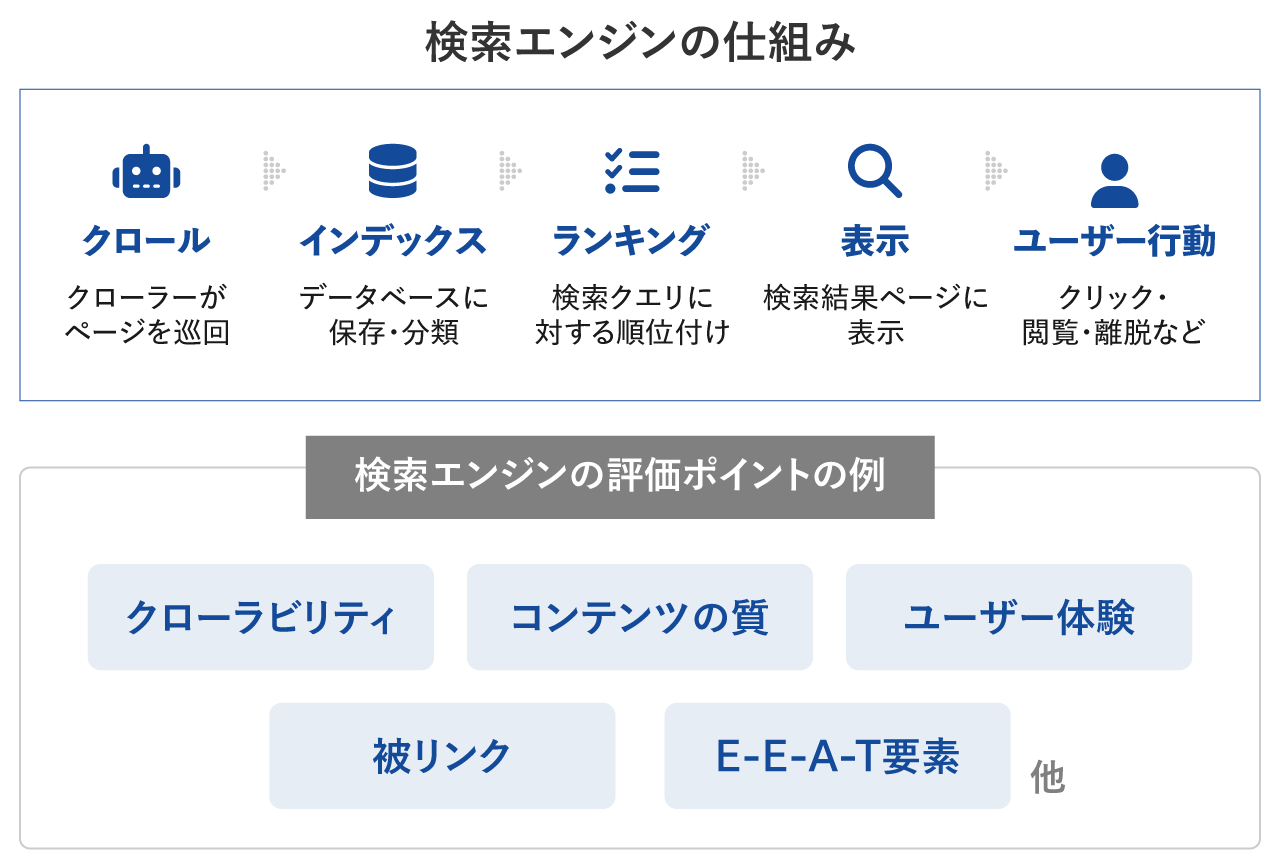

効果的なSEO分析には、検索エンジンの仕組みを理解することが欠かせない。

Googleはクローラーでページを巡回(クロール)し、内容をデータベースへ取り込み(インデックス化)したうえで、検索クエリ(ユーザーが検索窓に入力する検索語句)に対してランキングを行う。この流れを踏まえた分析が必要だ。

【検索エンジンの評価ポイント(一例)】

- クローラビリティ:まず、クローラー(Webサイト情報を収集するボット)がサイト内を適切に巡回できるかどうかが重要だ。サイトマップやリンク構造が適切でないと、ページが見落とされる可能性がある。

- コンテンツの質:ユーザーの検索意図に応える情報が提供されているかが評価される。薄いコンテンツや重複コンテンツは評価が低くなる。

- ユーザー体験:ページの読み込み速度やモバイル対応など、ユーザーが快適に利用できる環境かどうかも診断される。コアウェブバイタルと呼ばれる指標が重視されている。

- E-E-A-T要素:Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の4要素(E-E-A-T)が重要だ。とくにYMYL(健康や金融など重要分野)では厳しく評価される。

- 外部からの評価(被リンク):他サイトからのリンクは、そのサイトへの投票(支持)と見なされる。質の高いサイトからの自然なリンクは高評価につながる重要な要素だ。

このような仕組みの部分の知識に自信がない方は、先に「図解でわかる「検索エンジンの仕組み」とは?基本とSEOのポイント」に目を通すと効率的だ。仕組みを理解できていると、何をどのように分析すべきか、スムーズに見えるようになる。

1-3. SEO分析で何ができるのか

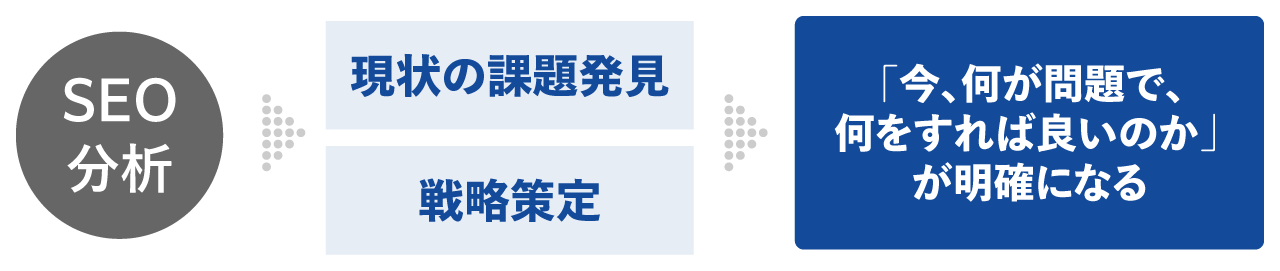

SEO分析によって具体的に可能になることは、「現状の課題発見」と「戦略策定」の2つだ。

- ユーザーはどの経路でサイトに来ているのか?

- 検索結果で自サイトは何位に表示されているのか?

- どのページがよく読まれているのか?

といった疑問にデータで答えを出せるので、「今、何が問題で、何をすれば良いのか」が明確になる。

【SEO分析で得られる洞察の例】

- 検索キーワードの効果:どのキーワードが流入を生み出し、どのキーワードが期待した成果を出していないかがわかる。キーワード戦略の方向性を修正する判断材料となる。

- ユーザー行動パターン:サイト訪問者がどのページを閲覧し、どこで離脱しているかが明らかになる。人気コンテンツと改善が必要なコンテンツを特定できる。

- 技術的な問題点:サイト速度やモバイル対応、インデックス状況など、技術面での改善点が明確になる。これらはユーザー体験や検索順位に影響する重要な要素だ。

- 競合との差異:競合サイトとの比較により、自サイトの強みと弱みが浮き彫りになる。競合が成功している施策を分析し、自社の戦略に採用できる。

- 外部評価の状況:どのようなサイトからリンクを得ているか、その質と量を把握できる。外部からの評価は検索順位に大きく影響するため、改善策の重要な指針となる。

「SEOで新規顧客を獲得したい」「売上を上げたい」という場合、SEO分析が事業成長の基盤となる。データを活用して現状を正確に把握し、効果的な改善策を講じていけば、着実な成果につなげられるのだ。

2. 準備するSEO分析ツールと各ツールでわかること

続いて、SEO分析に着手する前に準備しておきたいツールを見ていこう。以下6つのツールを解説する。

- Search Console(必須)

- Googleアナリティクス(GA4)(必須)

- PageSpeed Insights(必須)

- Ahrefs(可能であれば準備)

- ラッコキーワード(Ahrefsの一部代替として利用)

- Looker Studio(分析を効率化・高度化したい人向け)

2-1. Search Console(必須)

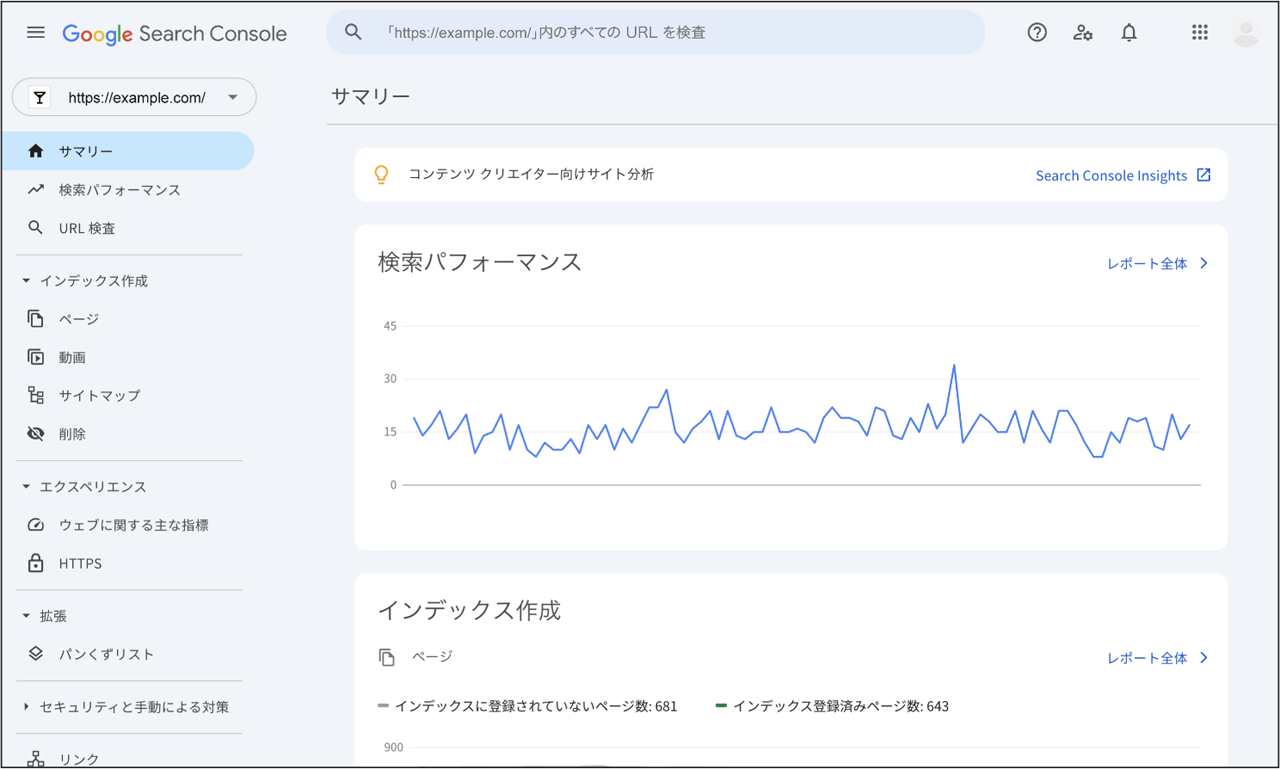

Google Search Console(サーチコンソール)は、自サイトがGoogle検索でどのように表示・評価されているかを知るための無料ツールだ。初心者の方は、まずはSearch Consoleに自サイトを登録しよう。

検索クエリごとのインプレッション数、クリック数、掲載順位などを分析できる。

【Search Consoleの主要レポート】

- インデックス作成:サイトのインデックス状況を示し、問題点を報告してくれる。「検出 – インデックス未登録」や「見つかりませんでした(404)」などの警告が出ていないか定期的に確認しよう。

- 検索パフォーマンス:クエリごとの表示回数、クリック数、平均掲載順位が確認できる。とくに「検索クエリからの流入が多いもの」と「表示回数が多いのに順位が低いもの」をチェックするとよい。

- エクスペリエンス:コアウェブバイタルなどユーザー体験に関わる指標が表示される。モバイルフレンドリーかどうかなど、技術面での課題が発見できる。

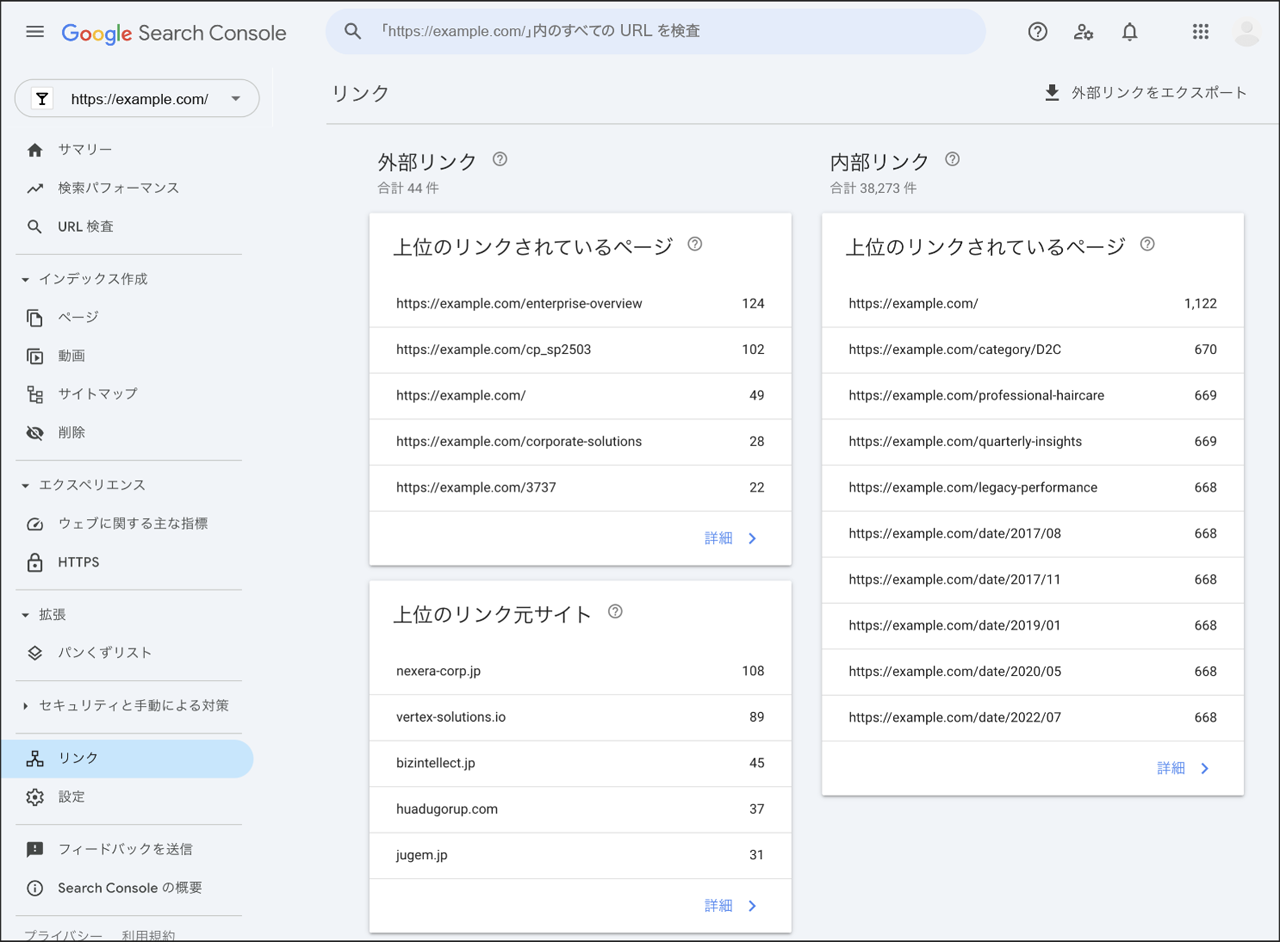

- リンク:自サイトへのリンク状況を確認できる。「上位のリンクされているページ」「上位のリンク元サイト」などの情報から被リンクの傾向がつかめる。

- URL検査:特定のページがインデックスされているか確認できる。インデックス登録のリクエストも可能で、更新したページの再クロールを促進できる。

▼ 使い方の解説はこちら

Google Search Consoleとは?初心者向けにキャプチャ付で解説

▼ Search Consoleへのアクセスはこちら

Google Search Console

2-2. Googleアナリティクス(GA4)(必須)

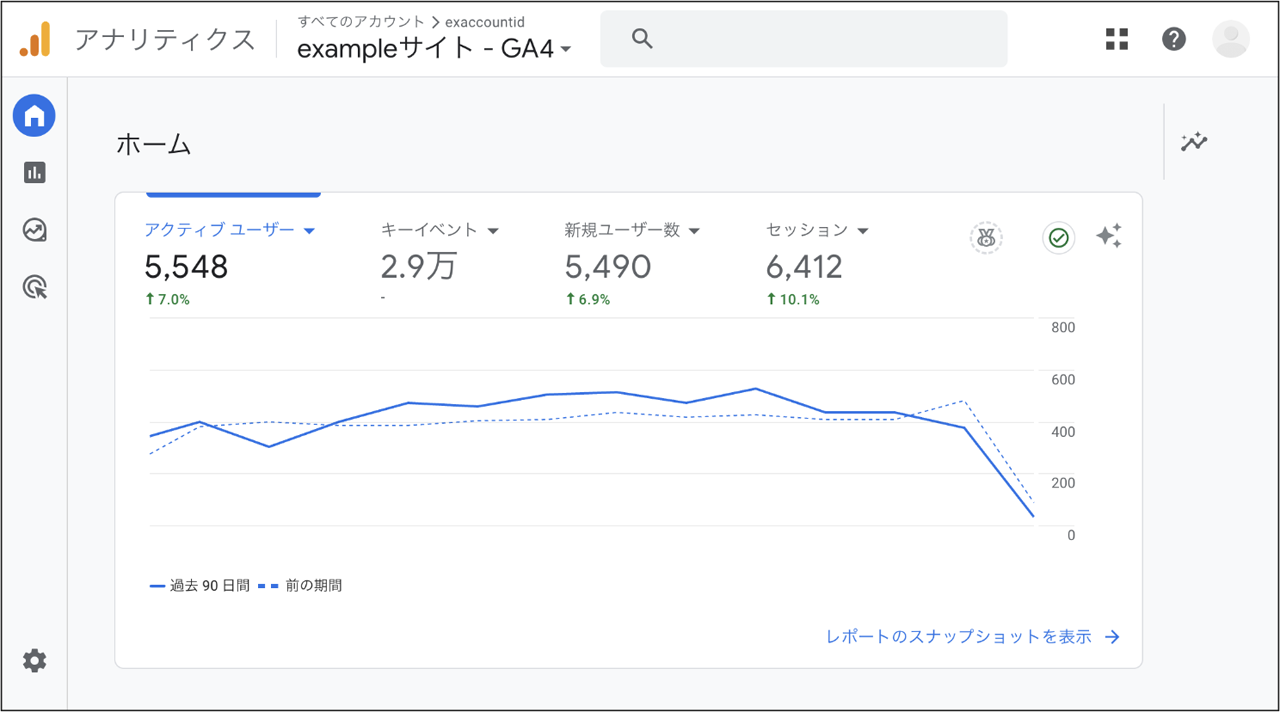

Googleアナリティクス(GA4)は、Webサイト訪問者の行動データを詳細に計測・分析できる無料ツールだ。ユーザーがサイトに訪れてからの行動を包括的に把握できる。

【GA4の主要レポート】

- 集客レポート:ユーザーがどの経路(チャネル)から訪れたかを分析できる。SEO分析では「オーガニック検索からの流入数」にとくに注目し、その増減を継続的に監視することが重要だ。

- エンゲージメントレポート:ユーザーがサイト内でどのページを閲覧し、どれくらい滞在したかを確認できる。人気ページや直帰率の高いページを特定し、コンテンツ改善のヒントを得よう。

- ユーザー属性レポート:訪問者の地域、使用デバイスなどの情報が把握できる。たとえば、モバイルとPCの比率やデバイス別の行動の違いは、サイト最適化の指針となる。

- イベントレポート:クリックなどの行動や重要なイベント(問い合わせ、資料請求など)の発生状況を確認できる。オーガニック検索経由のコンバージョン数は、SEO施策の成果を測る重要な指標となる。

- 探索機能:自由にディメンション(切り口)や指標を組み合わせたカスタムレポートを作成できる。たとえば「オーガニック検索かつ新規ユーザー」のセグメントを作ることでより詳細な分析が可能だ。

▼ 使い方の解説はこちら

GA4とは?【わかりやすく図解】初期設定から見るべき指標までわかる

▼ Googleアナリティクス(GA4)へのアクセスはこちら

Googleアナリティクス(GA4)

2-3. PageSpeed Insights(必須)

PageSpeed Insightsは、Webページの表示速度とパフォーマンスを測定する無料ツールだ。表示速度はユーザー体験に直結し、SEOにも影響する重要要素である。

【PageSpeed Insightsのレポート項目】

- ウェブに関する主な指標の評価:実際のユーザーデータに基づく指標で、「合格」または「不合格」と表示される。LCP(最大コンテンツの描画時間)、INP(応答性)、CLS(視覚的安定性)の3つが重要だ。これらの指標が良好なら、ユーザー体験も良好と判断できる。

- パフォーマンススコア:0〜100のスコアでページのパフォーマンスを評価する。90以上が「良好」、50〜89が「改善が必要」、49以下が「低い」と判定される。

- 改善提案:ページの速度を向上させるための具体的な提案が表示される。「適切なサイズの画像」「使用していないJavaScriptの削減」「レンダリングを妨げるリソースの除外」など、優先的に対処すべき項目がリストアップされる。

▼ PageSpeed Insightsへのアクセスはこちら

PageSpeed Insights

2-4. Ahrefs(可能であれば準備)

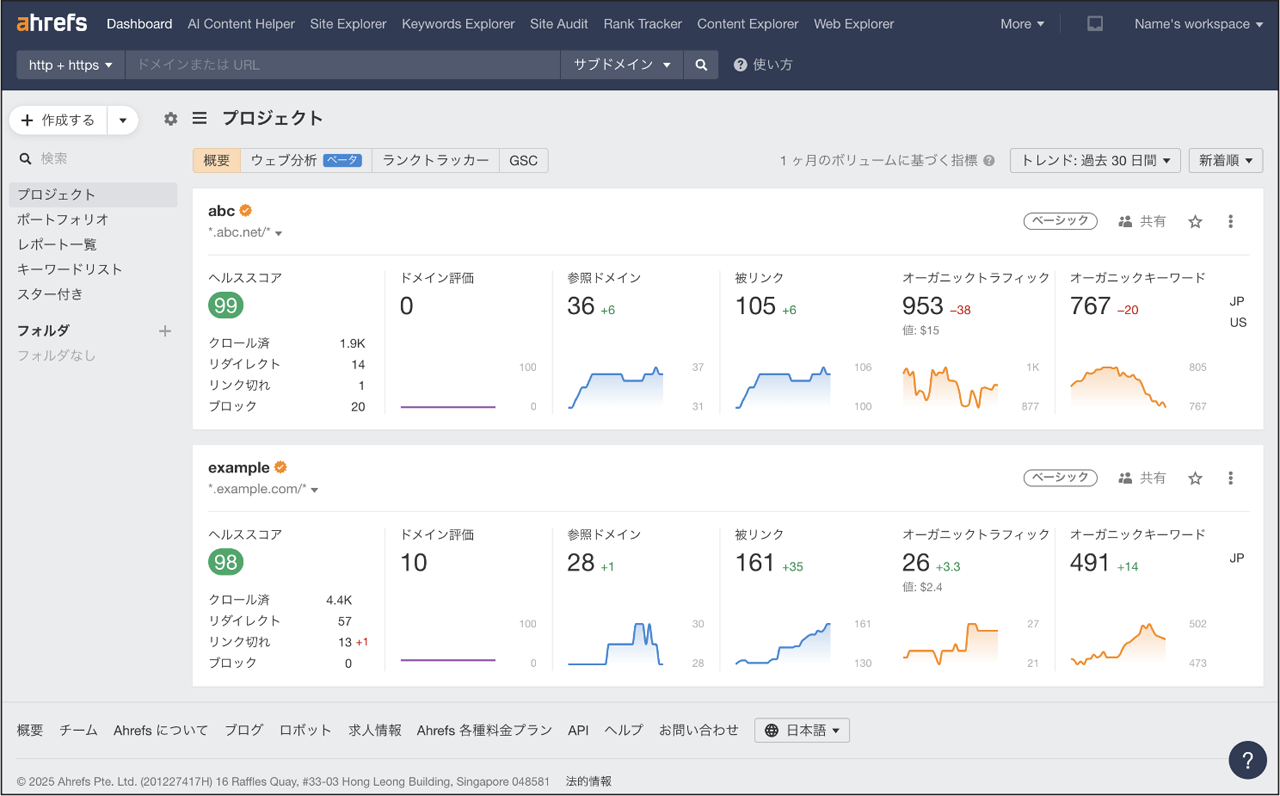

Ahrefsは世界中のSEO担当者に使用される総合SEO分析ツールだ。とくに被リンク分析と競合分析に強みがある。

【Ahrefsの主要機能】

- Site Explorer:自サイト・競合サイト問わず、任意のドメインやURLの概要情報を表示できる。被リンクの総数・ドメイン数、オーガニックキーワード数、オーガニックトラフィック推定値、主要なアンカーテキストなどがわかる。

- 被リンク分析:被リンク分析は、Ahrefsの最大の強みだ。独自のクローラーで収集した膨大な被リンクデータベースを持っており、どのサイトからどんなアンカーテキストでリンクされているか詳細に把握できる。

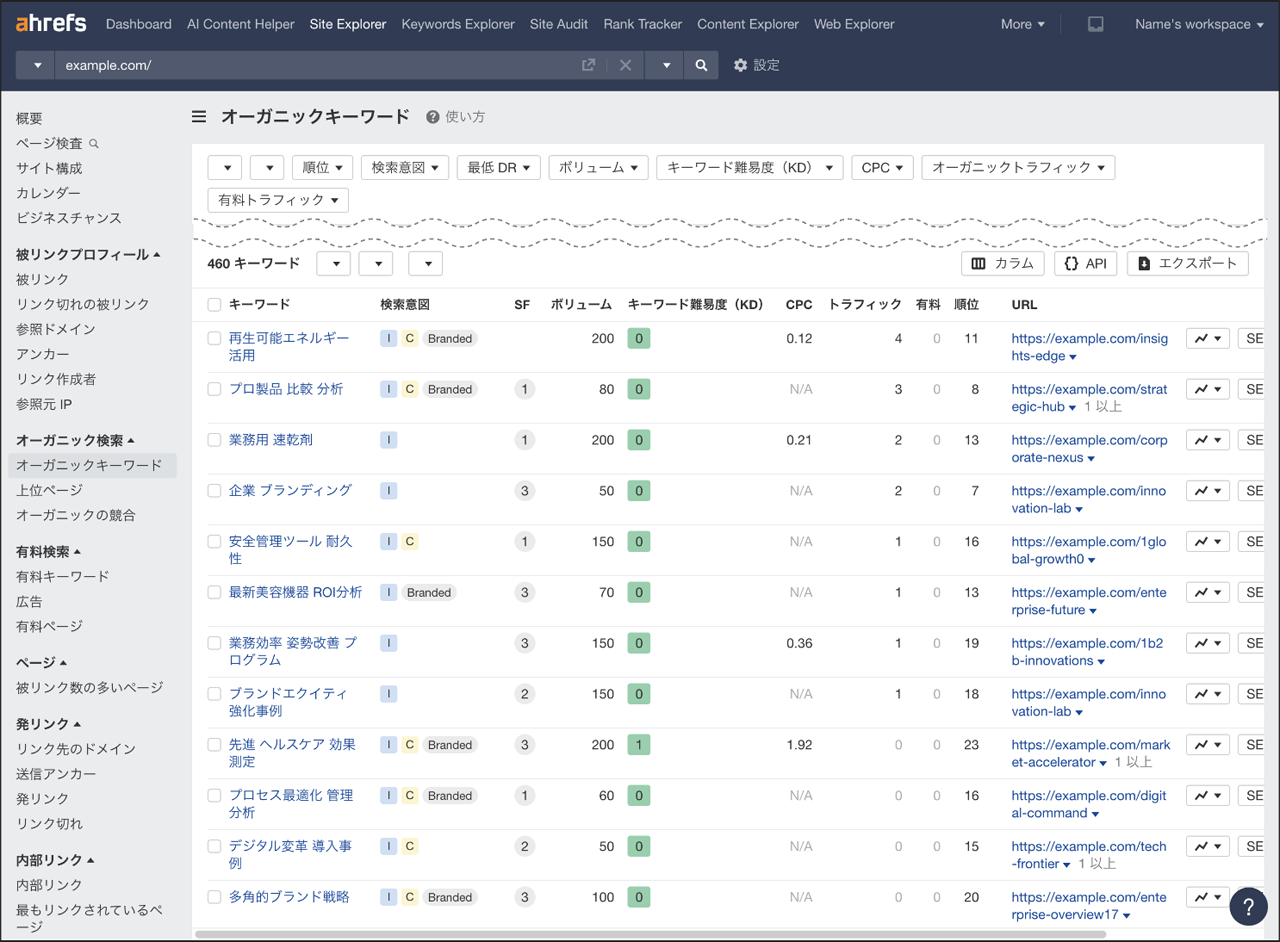

- オーガニックキーワード:あるサイトが検索上位を獲得しているキーワードを一覧で確認できる。競合サイトがどんなキーワードでトラフィックを得ているのかわかると、自社の狙い目キーワード発掘に役立つ。

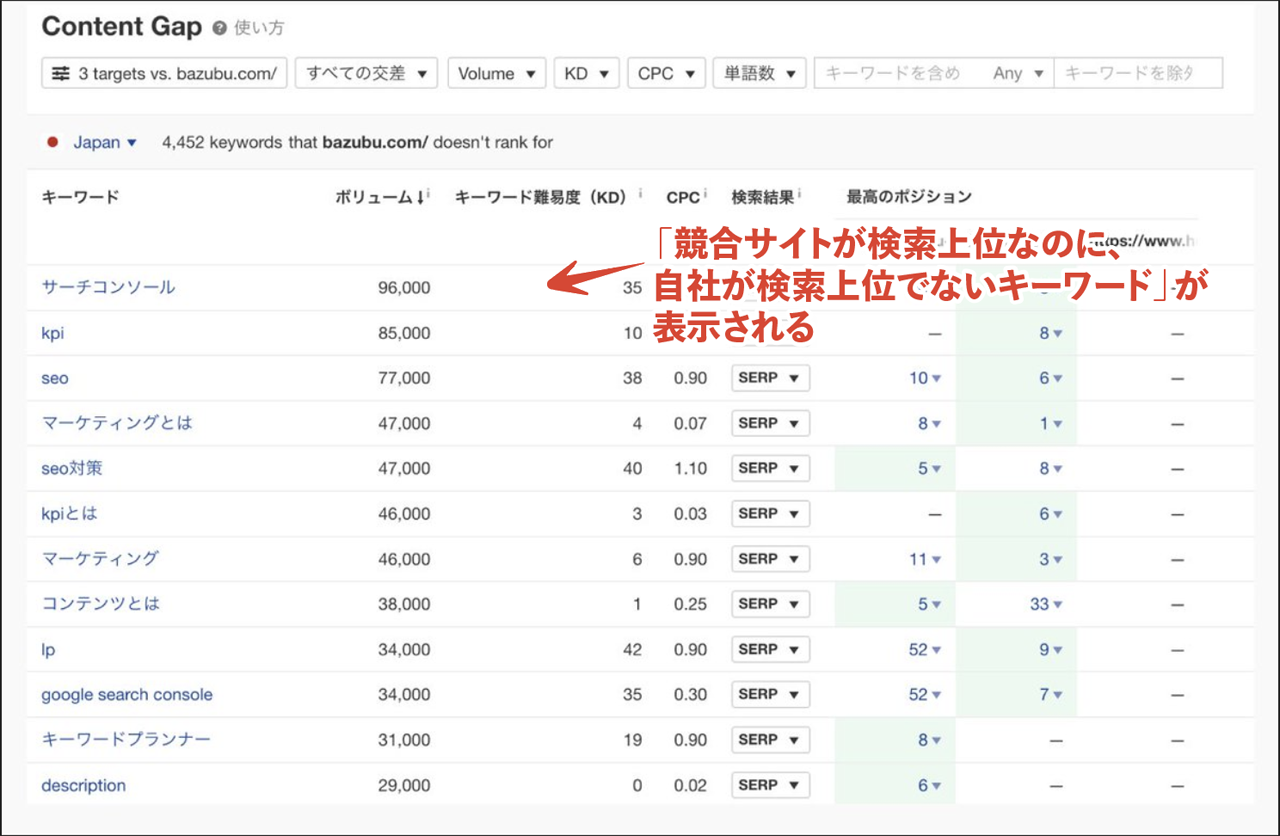

- コンテンツギャップ:競合サイトがランクインしていて自サイトが取れていないキーワードを抽出できる。競合が上位を押さえているのに自社は弱い領域を発見できる。

- Rank Tracker:特定のキーワードにおける自社サイトと競合サイトの検索順位の推移を追跡できる。順位変動の履歴をグラフで確認したり、競合サイトとの順位を比較したりできる。

Ahrefsは、SEOの専門家の多くが愛用するプロユースのツールで非常に高機能だが、有料ツールとなっている。

出典:Ahrefs「プランと料金」 ※2025年3月現在

出典:Ahrefs「プランと料金」 ※2025年3月現在

Ahrefsの有料プランを契約するのが難しい場合、Ahrefsは一部機能が無料で提供されているので、無料でできる範囲で利用するとよい。

Search Consoleなどの無料ツールやこの後に紹介するラッコキーワードも活用して、可能な範囲で分析しよう。

▼ 使い方の解説はこちら

【Ahrefsの使い方】最初に覚えたい3つの機能と11個の無料版ツール

▼ Ahrefsへのアクセスはこちら

Ahrefs

2-5. ラッコキーワード(Ahrefsの一部代替として利用)

ラッコキーワードは、キーワード分析に強みのある無料ツールだ。GoogleやYouTube・Amazon・楽天などのサジェスト(検索候補)や関連キーワードを一覧化してくれる。

キーワード分析ツールではあるものの、近年、競合調査などに活用できる「サイト調査」の機能が実装されており、一部Ahrefsの代替として活用できる。

【ラッコキーワードの活用ポイント】

- サイトの獲得キーワード調査:あるサイトがどのようなキーワードで、どの程度の流入数を得ているのかを調査できる。自サイト・競合サイト問わず利用できる。

- 競合抽出:あるサイトのランクインキーワードをもとに、そのサイトと競合するサイトを抽出できる。自サイトと競合するサイトを探したり、競合サイトの競合を探すために役立つ。

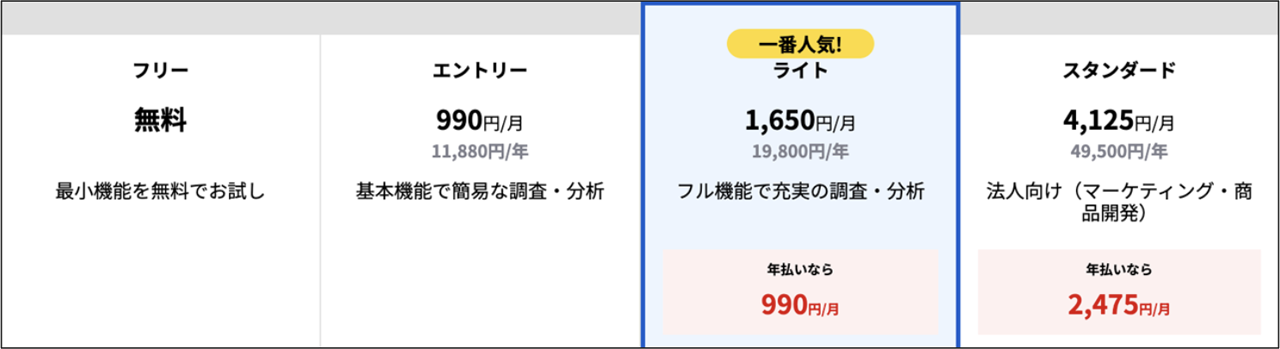

ラッコキーワードは無料でも使えるが、無料では利用回数や表示行数などに制限がある。有料プランの価格は以下のとおりで、Ahrefsなどの本格ツールと比較すれば安価だ。

出典:ラッコキーワード「料金プラン」※2025年3月現在

出典:ラッコキーワード「料金プラン」※2025年3月現在

▼ 使い方の解説はこちら

SEOにかなり使える「ラッコキーワード」とは?具体的な活用法も紹介

▼ ラッコキーワードへのアクセスはこちら

ラッコキーワード

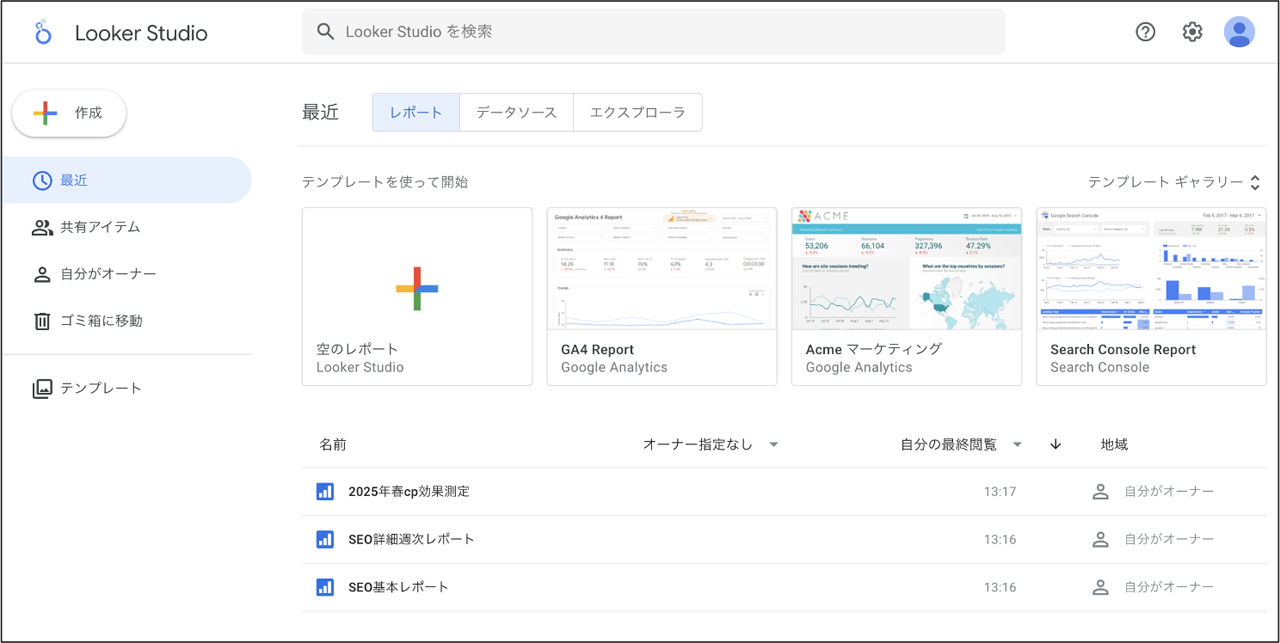

2-6. Looker Studio(分析を効率化・高度化したい人向け)

Looker Studioは、Googleが提供する無料のBI(ビジネスインテリジェンス、データを視覚化して分析する)ツールだ。さまざまなデータソースを接続して、自由にカスタマイズできるレポートやダッシュボードを作成できる。

Looker Studioを使わなくてもSEO分析はできるのだが、Looker Studioを使う意義は「各ツールを連携して、1つのレポート内で分析できること」にある。

ここまでに紹介したSearch Console、Googleアナリティクス、Ahrefs(*1)、その他の社内で利用しているツールをLooker Studioに連携させれば、分析を効率化・高度化できる。

【Looker Studio活用のポイント】

- データソースの組み合わせ:異なるツールのデータを横断して見られることが最大の強みだ。たとえばSearch Consoleの検索クエリと、Googleアナリティクスのユーザー行動データを重ね、検索クエリごとのユーザーのサイト内行動を視覚的に確認できる。

- 定期レポートの自動化:毎月のSEOレポートを一度作成しておくだけで、常に最新データに更新される。データの収集や加工に費やす時間を大幅に削減でき、分析に集中できる。

- カスタムダッシュボード:自社に必要な指標だけを集めたダッシュボードを作れる。「検索流入」「コンバージョン率」「主要キーワードの順位変動」など、重要KPIを一画面に集約しておくと、サイト状況を瞬時に把握できる。

*1:AhrefsとLooker Studioの連携にはアドバンスドプランの契約が必要となる(参考:Ahrefs「Looker StudioでAhrefsを使用するにはどうすればよいですか?」)。

▼ 使い方の解説はこちら

Looker Studioの使い方を図解でわかりやすく解説【初心者でも簡単】

▼ Looker Studioへのアクセスはこちら

Looker Studio

3. SEO分析〈1〉現状把握:自サイトのパフォーマンスを知る

ツールの準備が整ったら、まず取り組むべきは、自サイトの現状把握だ。SEO分析の第一歩として、以下の観点で現状を分析してみよう。

- 検索順位分析:自サイトは何位?キーワード戦略はうまくいっている?

- テクニカル分析:クロールされている?サイトは使いやすい?

- アクセス分析:ユーザーはどこから来て何をしている?

- コンテンツ分析:どのページが人気?コンテンツは読まれている?

- 被リンク分析:どこからリンクされている?

なお、これらは分析内容のすべてを網羅するものではないが、「まず、どの部分に着目すべきか?」という初心者の疑問に応える内容となっている。ぜひ参考にしてほしい。

3-1. 検索順位分析:自サイトは何位?キーワード戦略はうまくいっている?

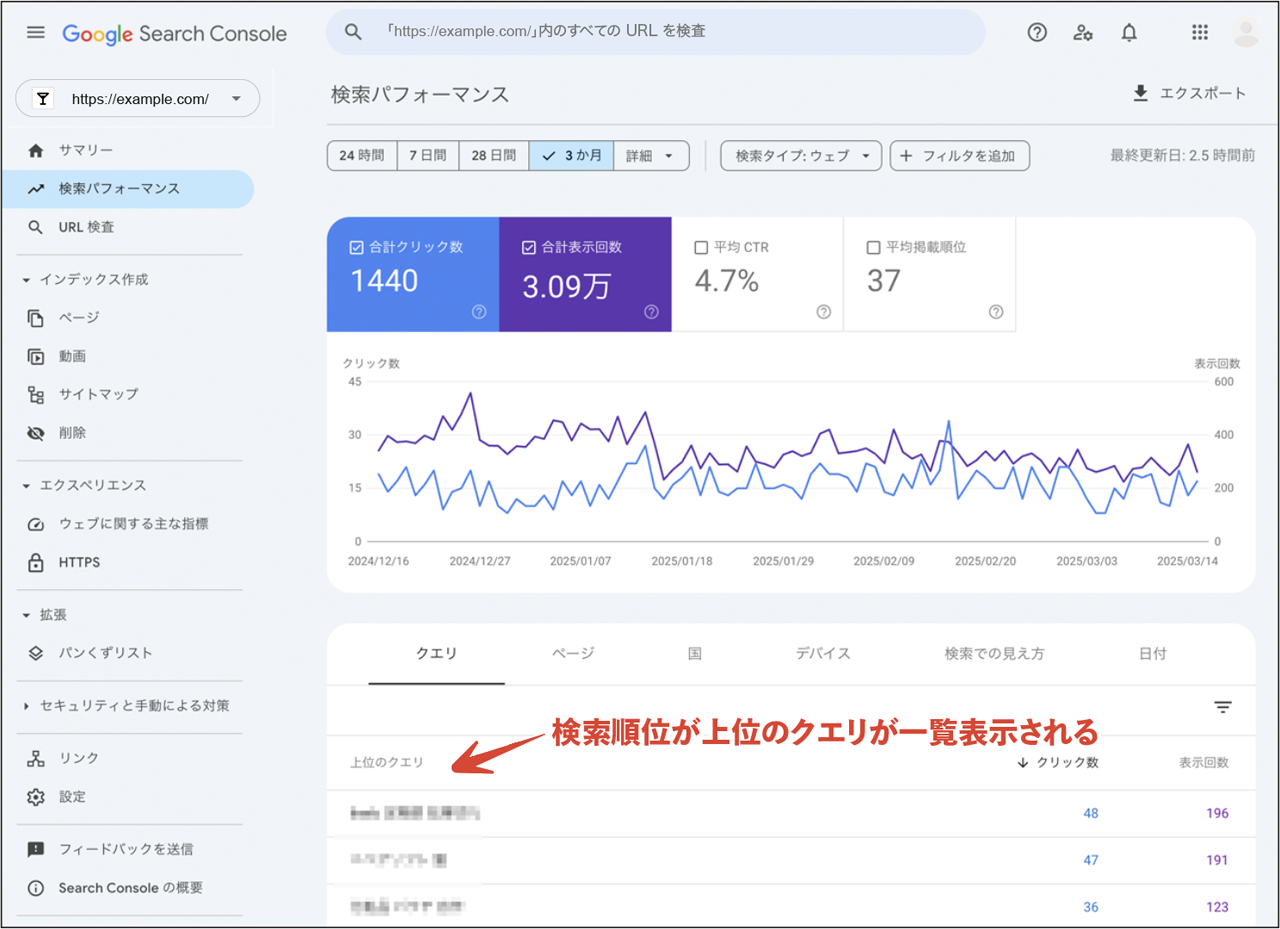

検索順位分析では、自サイトが検索結果で何位に表示されているかを調べる。現在のキーワード戦略の妥当性や改善余地を判断できる。Search ConsoleやAhrefs、ラッコキーワードを使用する。

上位表示キーワードを確認する

Search Consoleの[検索パフォーマンス]で掲載順位が上位の高いクエリを抽出する。

ここで確認できる上位キーワードは現在の強みであり、守るべきポジションだ。定期的に確認し、順位低下があれば早急に手当てが必要となる。

改善余地のあるキーワードを特定する

一方、平均掲載順位が中程度(検索画面上で4〜10位)のクエリは、少しの改善で大きな流入増が期待できる。Search Consoleでめどを付けて、優先的に強化しよう。

表示回数の多いキーワードを見つける

表示回数は多いがクリック数が少ないキーワードは、タイトルの魅力不足が考えられる。クリック率の向上を図るために、タイトル改善に取り組むべきページとしてピックアップしよう。

特定キーワードの正確な順位を確認する

Search Console上では「上位のクエリ」が表示されるだけで、具体的な順位は明示されない。とくに重要なキーワードについては、Ahrefsやラッコキーワードを使用して、より正確な順位と変動を追跡するとよい。

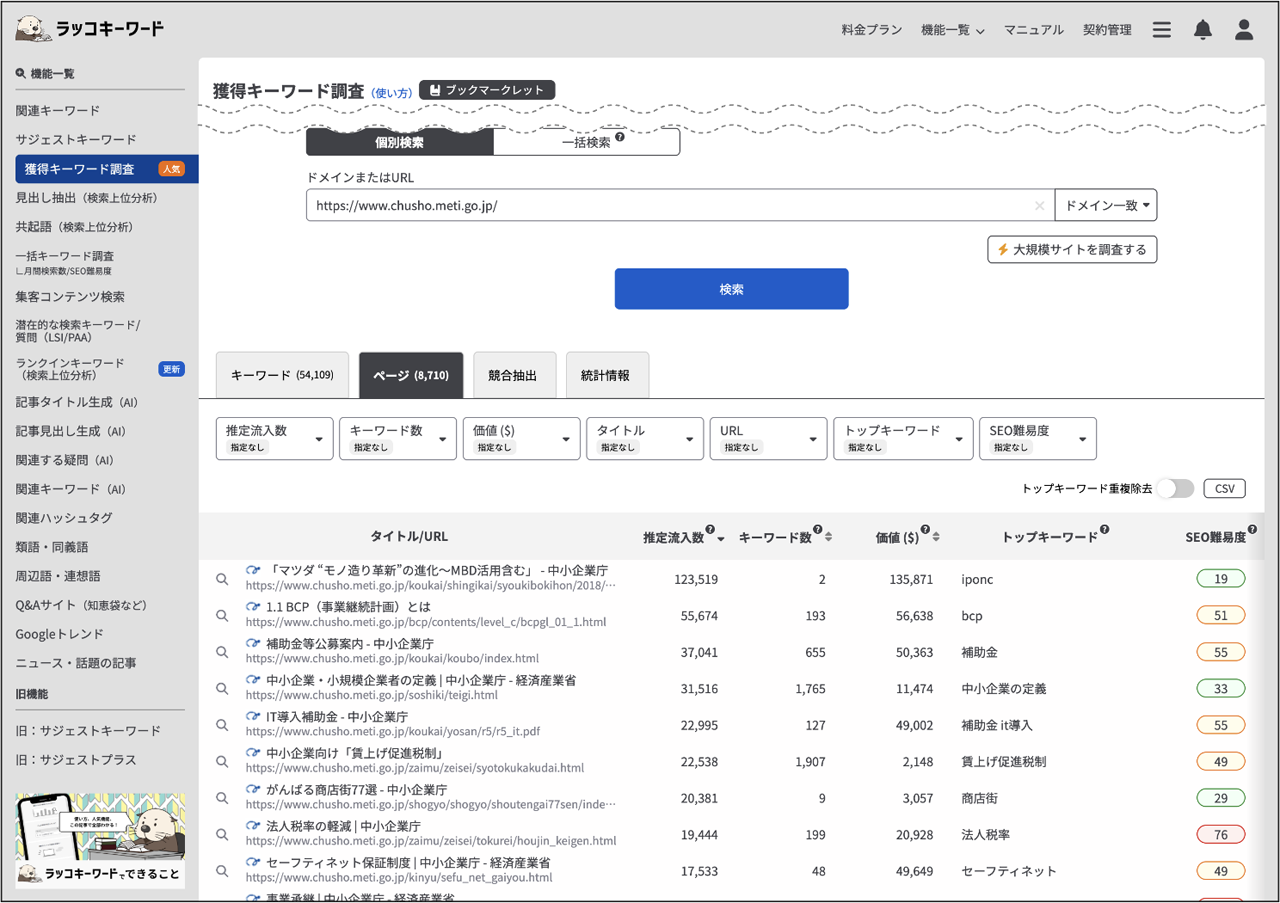

▼ ラッコキーワードで検索順位を調査した例

3-2. テクニカル分析:クロールされている?サイトは使いやすい?

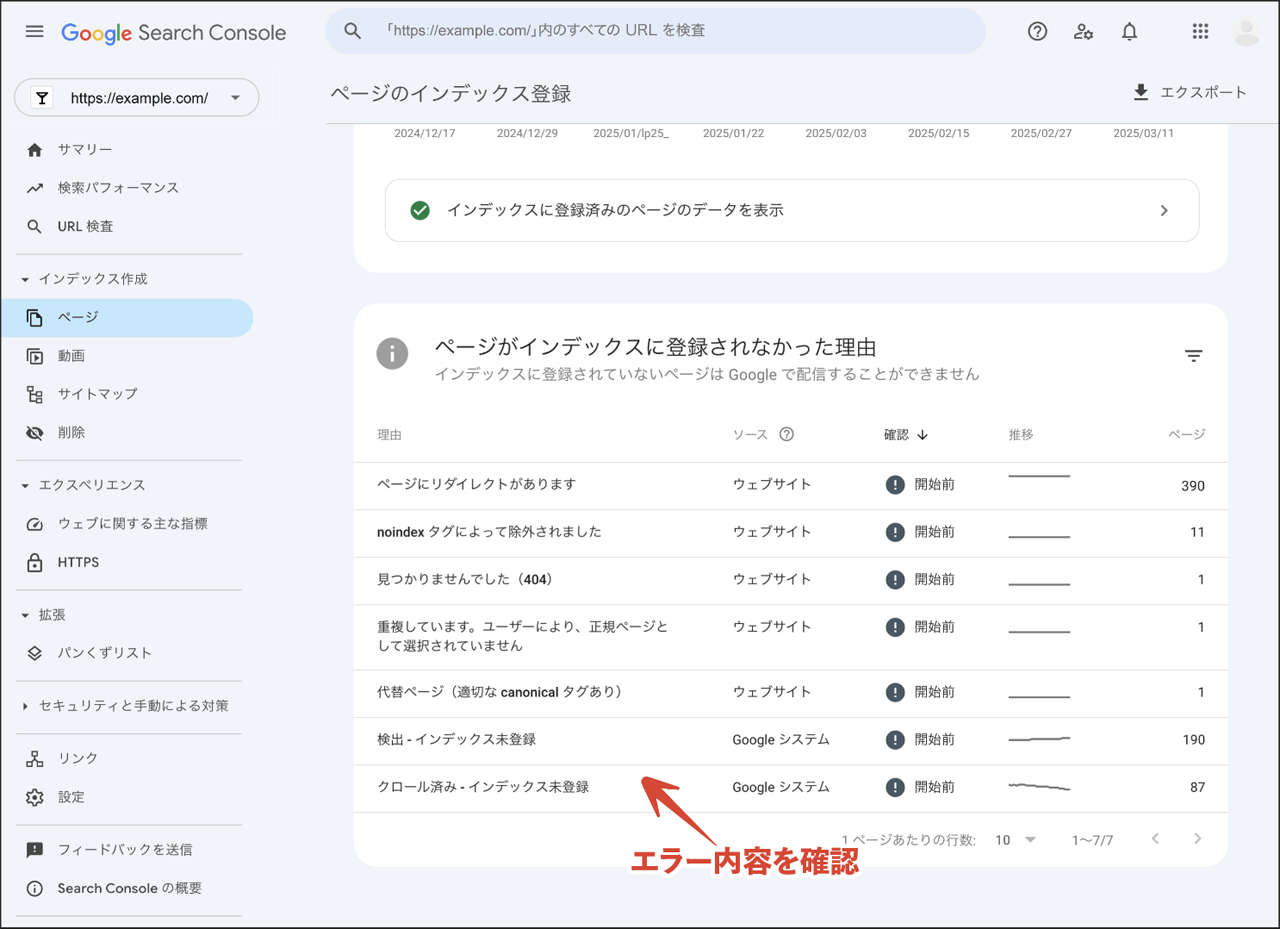

テクニカル分析では、サイトの使いやすさとクロール・インデックス状況を中心に調べる。技術的な不備があるとクローラーに正しく評価されなかったり、ユーザーが使いにくかったりして、成果に結びつかなくなる。Search ConsoleとPageSpeed Insightsを使用する。

インデックス登録状況を確認する

自サイトのページ群がきちんとインデックス登録されているか、チェックしよう。Search Consoleの[インデックス作成>ページ]で確認できる。

「検出済み-インデックス未登録」や「見つかりませんでした(404)」などの問題があれば、原因を探りながら調整が必要になる。そもそも検出されていないページが多数ありそうな場合は、robots.txt などの設定も含めて確認が必要だ。

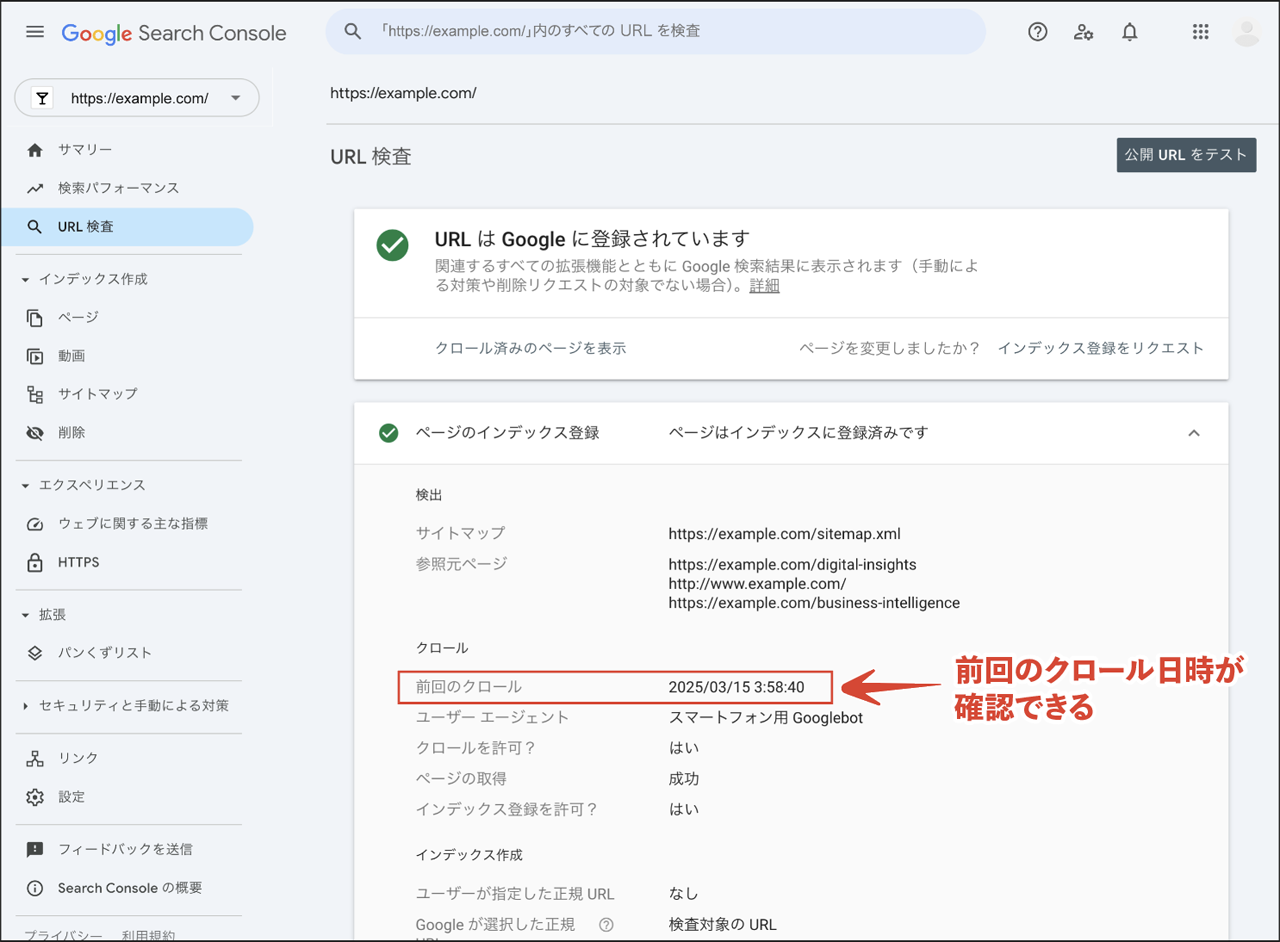

クローラーがいつ巡回したか確認する

「きちんとクローラーが巡回しているか確認したい」という場合は、Search Consoleの[URL検査]の機能を使う。確認したいURLを入力して実行し、結果ページで[ページのインデックス登録]を開くと詳細情報が表示される。

「前回のクロール」の項目を見ると、直近でいつクローラーがそのURLにやってきたのか、確認できる。

クロール頻度については、「Googleクロール頻度とは?チェック方法と頻度を上げるリクエスト設定」の記事もあわせて参考にしてほしい。

ページスピードを確認する

ページスピードはサイト表示速度とユーザー体験に関するスコアだ。PageSpeed Insightsで測定できる。

モバイルとデスクトップの両方で確認し、コアウェブバイタル(LCP・INP・CLS)の問題点を洗い出そう。「合格」が出るまで改善していく。

コアウェブバイタルについては「コアウェブバイタルとは?3つの重要な指標とSEOとの関連性を解説」にて詳しく解説している。

構造化データの対応状況を見る

SEOでは構造化データを実装して、リッチリザルト(検索結果で視覚的に目立つ特別な表示形式)に対応することも重要だ。構造化データに関するレポートはSearch Consoleの[拡張]セクション内に表示される(表示される項目は、そのサイト内で構造化データでマークアップされた内容の種類によって異なる)。

![構造化データに関するレポートは[拡張]セクション内に表示される](https://lucy.ne.jp/bazubu/wp-content/uploads/2025/04/seo-analysis-available-21.png)

「構造化データって何?」という方は、「構造化データとは?超初心者でもSEO効果を得られる丁寧な実装ガイド」を参照してほしい。

3-3. アクセス分析:ユーザーはどこから来て何をしている?

アクセス分析では、Googleアナリティクス(GA4)を用いてユーザーの流入経路とサイト内行動を把握する。

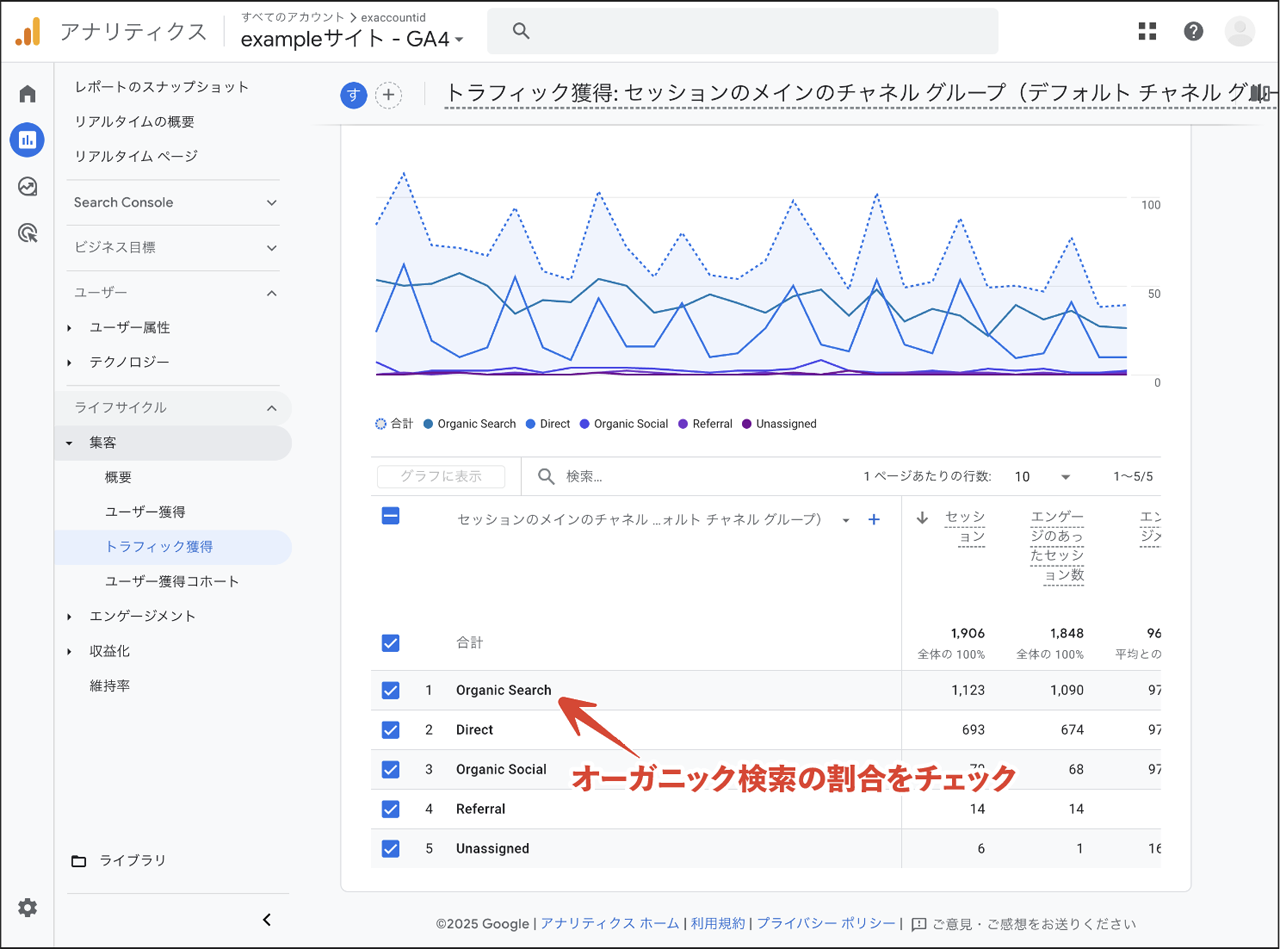

オーガニック検索割合を確認する

全体のトラフィックに占める検索流入の割合をチェックしよう。Googleアナリティクスの[集客>トラフィック獲得]で確認できる。

この値が低い場合はSEO強化の余地がある。逆に極端に高い場合には集客の検索依存度が高いため、リスク分散も検討すべきである。

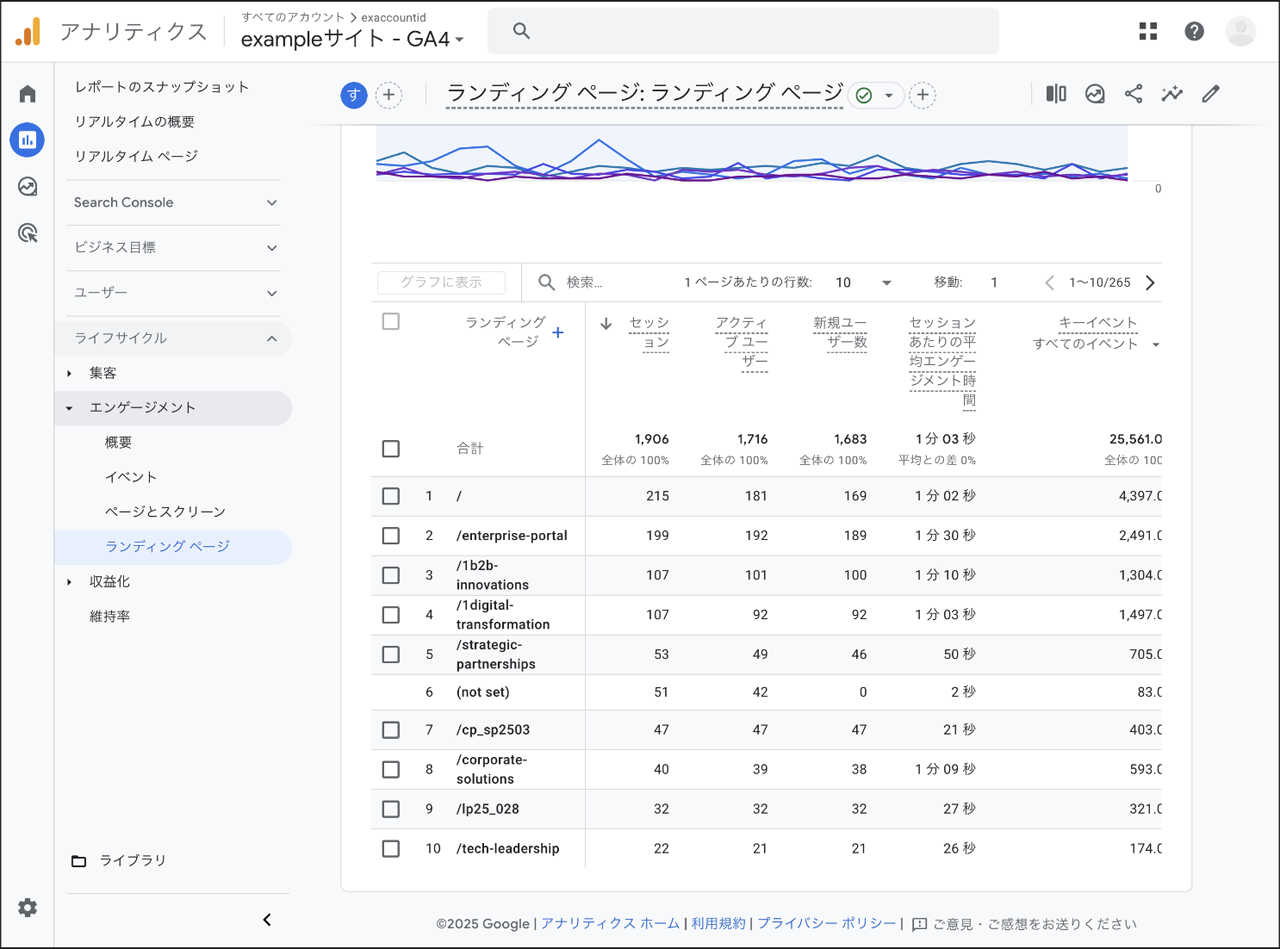

ランディングページを分析する

どのページへ流入しているかを確認する。Googleアナリティクスの[エンゲージメント>ランディングページ]で確認できる。

特定ページに集中しているか、分散しているかなど、現状を把握して戦略を考えよう。

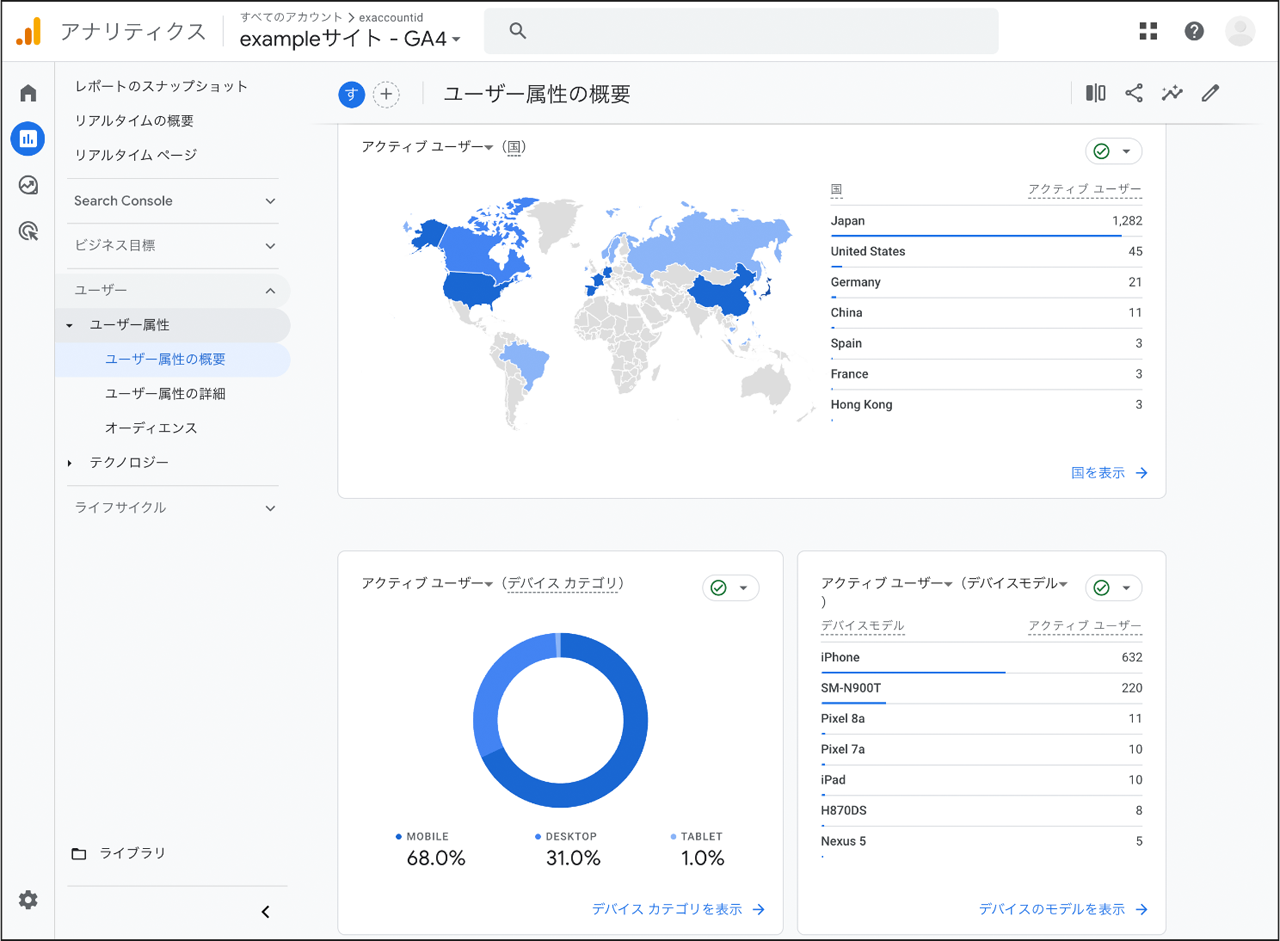

ユーザー属性の概要を確認する

Googleアナリティクスの[ユーザー属性>ユーザー属性の概要]で、どのような人たちがサイトにアクセスしているのか、概要を確認できる。

ここで表示させる項目は右上の鉛筆マークのアイコンからカスタマイズできる。SEO戦略でターゲットとしている層をしっかり獲得できているのか、あるいは、想定外の層としてどのような人々に支持されているのかなど、ユーザー理解に役立てよう。

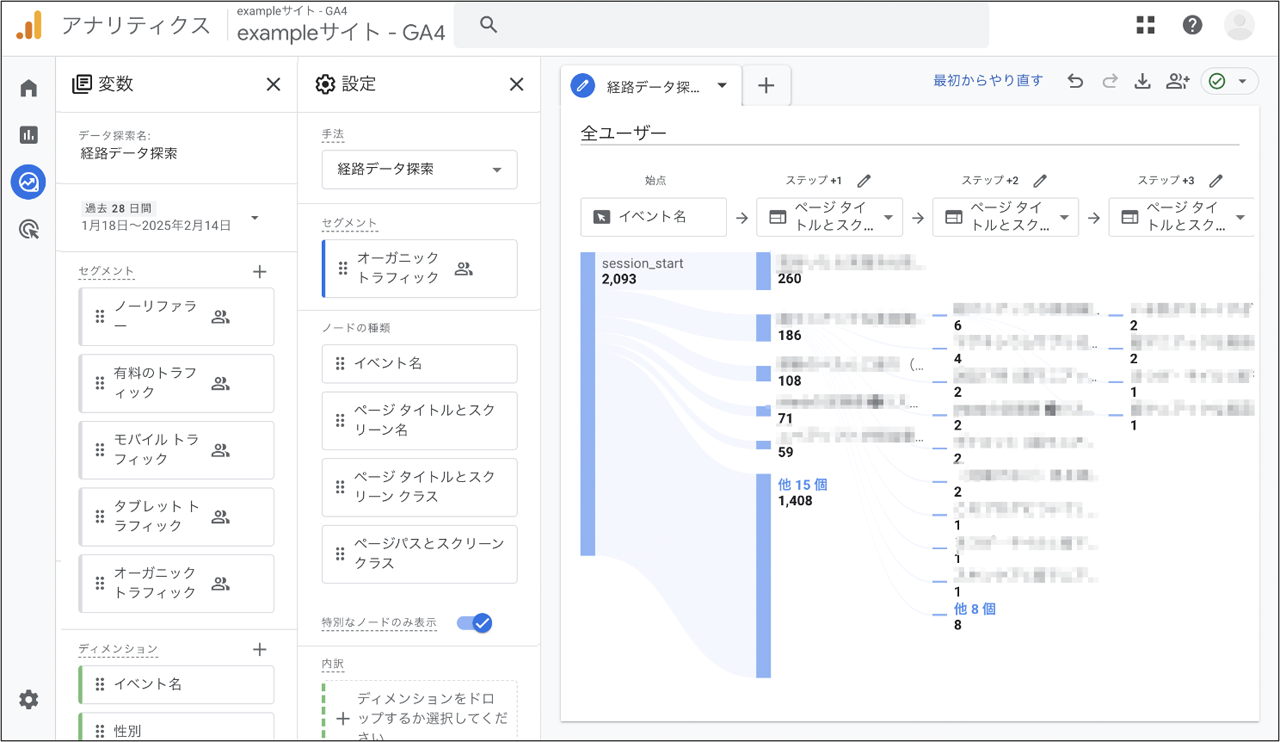

ユーザー行動パターンを捉える

検索流入ユーザーがサイト内でどのように移動しているかを分析する。Googleアナリティクスの[探索>経路データ探索]機能を使って、ページ間の遷移や離脱ポイントを特定できる。

※探索レポートの使い方については「【2025年保存版】GA4探索レポートの使い方とシーン別の具体例」を参照してほしい。

3-4. コンテンツ分析:どのページが人気?コンテンツは読まれている?

コンテンツ分析では、自サイト内の各ページがどれくらいユーザーに読まれているか、質的にどのような評価を得ているかを探る。GoogleアナリティクスやSearch Console、Ahrefs、ラッコキーワードを使う。

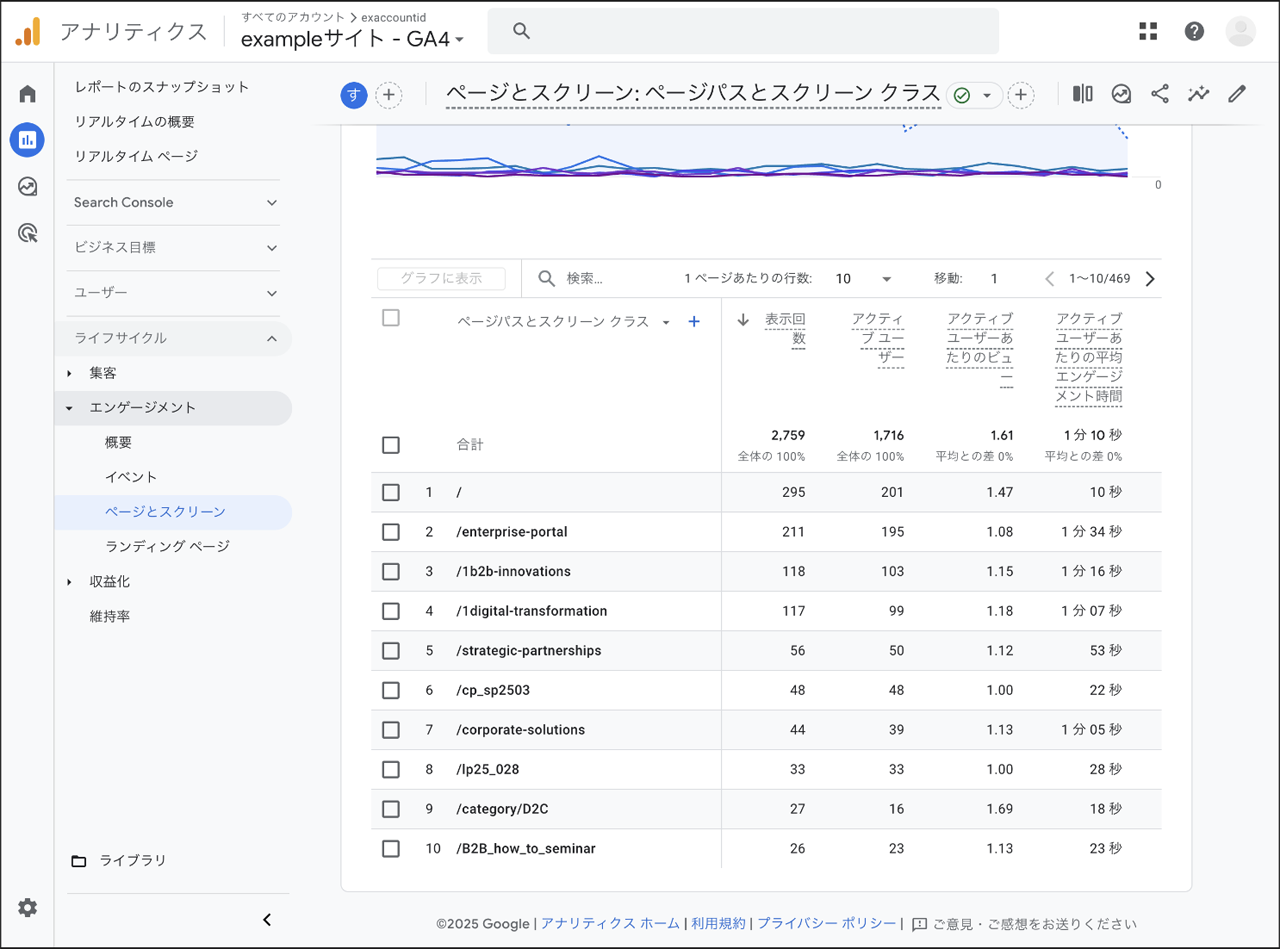

コンテンツの魅力度と有用性を評価する

ページごとの表示回数や平均エンゲージメント時間などから、コンテンツの魅力度と有用性を評価しよう。Googleアナリティクスの[エンゲージメント>ページとスクリーン]で確認できる。

たとえば、エンゲージメント時間が長いコンテンツは価値が高いと評価できる。逆に、表示回数は多いもののエンゲージメント時間が短いコンテンツは、内容を改善する余地がある。

ページごとの検索流入状況を確認する

各ページへの検索流入数とそのキーワードを確認する。Search Consoleの[検索パフォーマンス]を使うほか、Ahrefsやラッコキーワードでは、より明確に推定流入数やトップキーワードを把握できる。

ページが意図したキーワードで流入を得ているか、あるいは想定外のキーワードで評価されているかがわかり、コンテンツの方向性が検証できる。

3-5. 被リンク分析:どこからリンクされている?

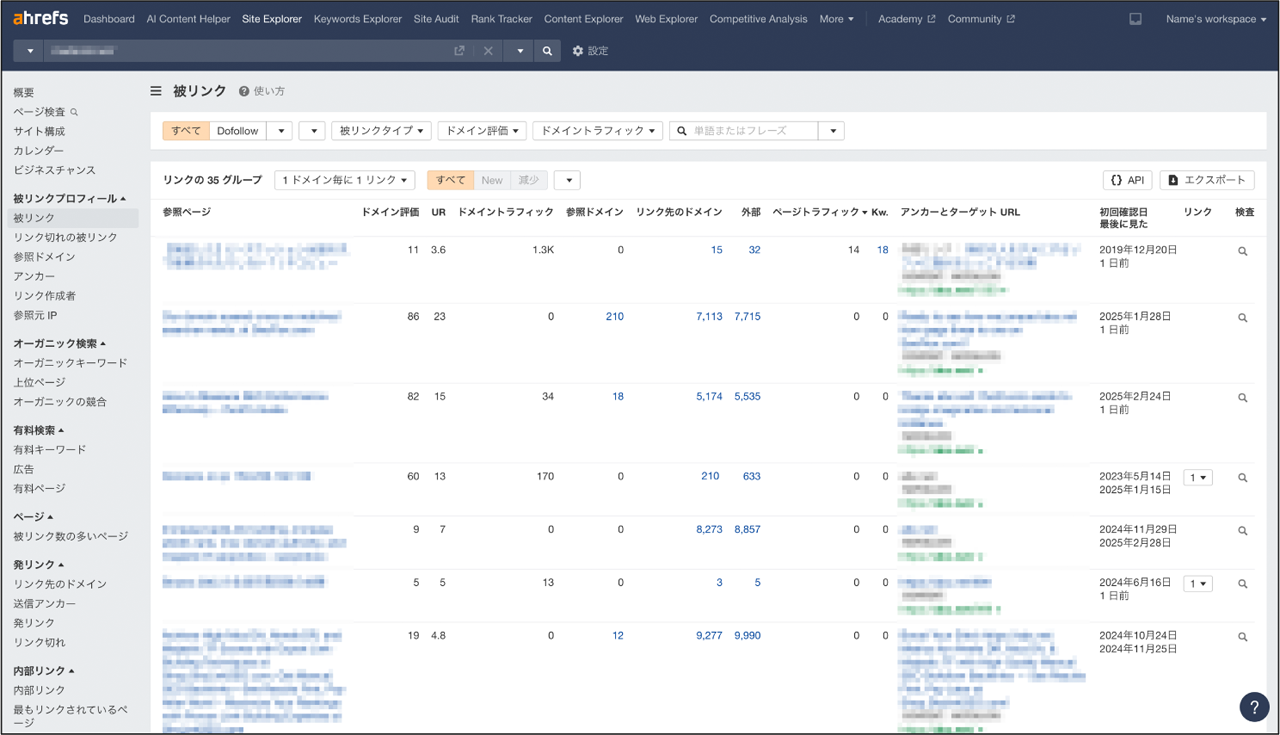

被リンク分析では、他サイトから自サイトへのリンクがどれだけあり、質はどうかを調べる。良質なリンクが多いサイトは検索エンジンからも高評価を受ける。Search ConsoleとAhrefsを使用する。

被リンク総数とドメイン数を確認する

リンクの総数も重要だが、ドメイン数(何個のユニークなサイトからリンクされているか)がより重要な指標だ。Search Consoleの[リンク]セクションで基本的な情報が得られる。より詳細にはAhrefsを使うとよい。

リンク元の質や関連性を見る

リンク元サイトの権威性やテーマの関連性も、ひとつずつチェックしよう(Ahrefsを使用すると、各リンク元サイトのドメイン評価などを確認できるので効率的だ)。

たとえば、官公庁・自治体や大学などの信頼性の高いサイトや、同業界の権威あるサイトからのリンクはとくに価値が高い。自サイトがそのような被リンクを獲得できているか確認しよう。

被リンクの増減タイミングを追う

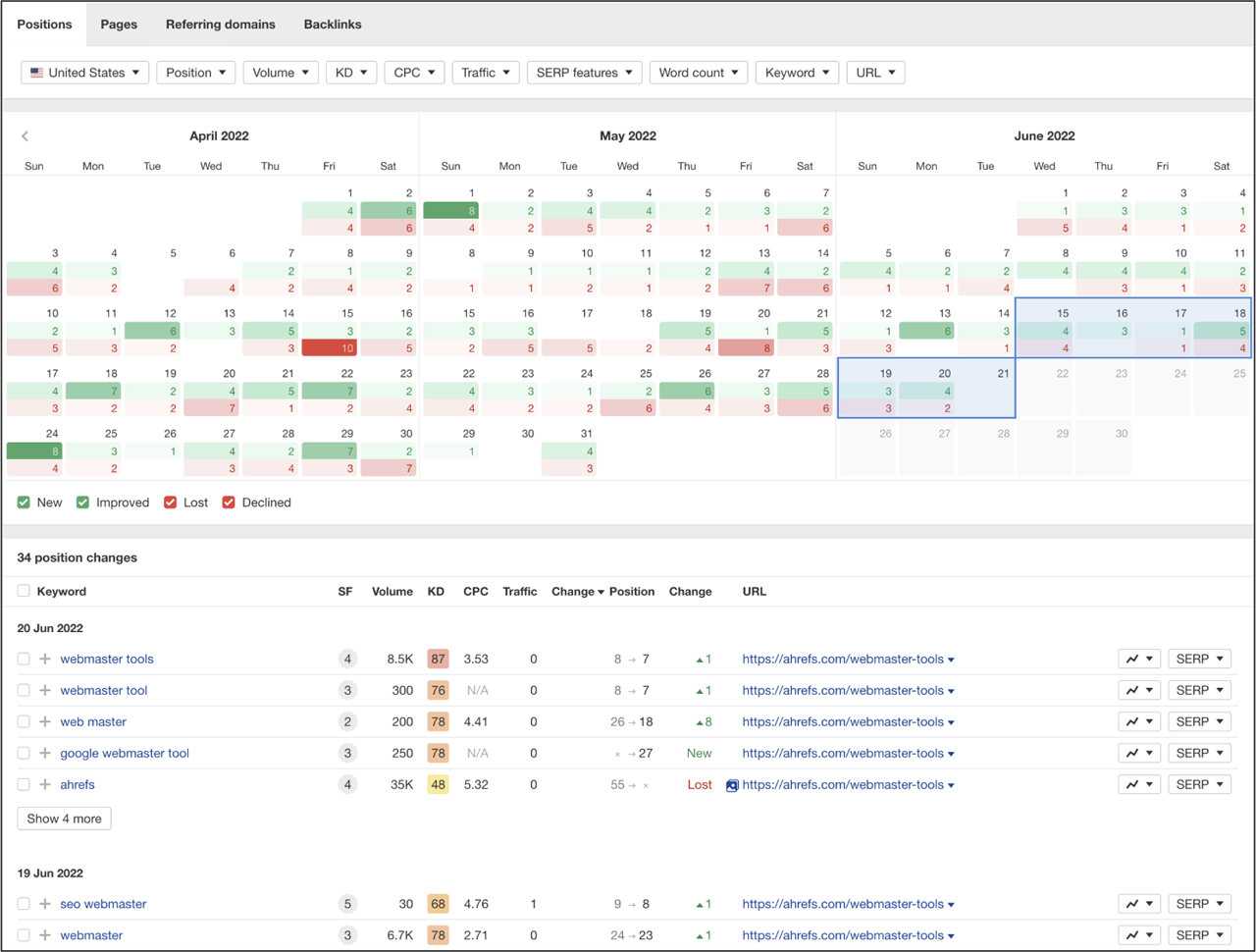

Ahrefsの[カレンダー]機能を使うと、新規取得または失った被リンクの履歴をカレンダー形式で閲覧できる。

どのようなタイミングで被リンクが増えているか(または減っているか)把握し、被リンク戦略のヒントを得よう。

4. SEO分析〈2〉競合分析:ライバルサイトから学ぶ

自社の現状を把握した次は、競合サイトの分析に取りかかろう。

競合サイトがどんなキーワードで集客し、どんなコンテンツで勝負し、どんな被リンク戦略を取っているか。これらの情報は自社の改善策に活かせる。いわば勝ち筋を知るためのヒントが得られるわけだ。

- キーワード戦略分析:競合はどんなキーワードで集客している?

- コンテンツ戦略分析:競合はどんなコンテンツで勝負している?

- 被リンク戦略分析:競合はどこからリンクを獲得している?

4-1. キーワード戦略分析:競合はどんなキーワードで集客している?

競合サイトのキーワード戦略を分析し、どのキーワードで検索流入を得ているかを調べる。これを自社と比較すれば、取りこぼしているキーワードや差別化できる領域が見えてくる。Ahrefs、ラッコキーワード、そして手動でのGoogle検索が活用できる。

上位表示キーワードを確認する

競合サイトがどのキーワードで検索上位を獲得しているかを特定する。Ahrefsの[Site Explorer]で競合ドメインを入力し[オーガニックキーワード]レポートで確認しよう。Ahrefsを使えない場合は、ラッコキーワードの獲得キーワード調査を利用してもよい。

競合が上位表示を獲得しているキーワードから市場ニーズを読み取り、自社でも対応すべきかの戦略判断につなげよう。

検索意図の捉え方を探る

自社と同じキーワードに対して、競合がどのような内容でアプローチしているかを分析しよう。実際にGoogle検索を行い、競合サイトの検索結果ページを確認する。情報提供型か、比較検討型か、購入意図型かなど、検索意図の解釈の違いを探っていく。

ギャップを捉える

競合が上位を取っていて、自社が弱いキーワードを特定することも重要だ。Ahrefsの[コンテンツギャップ]機能を使えば、競合サイトが上位表示されているが自サイトは低順位のキーワードを抽出できる。

4-2. コンテンツ戦略分析:競合はどんなコンテンツで勝負している?

競合サイト上で人気のコンテンツや上位表示されているページを実際に閲覧し、構成や内容、特徴を調べよう。競合がユーザーに訴求しているポイント、自社コンテンツとの違いが明らかになる。Ahrefs、Google検索、そして実際のページ閲覧を組み合わせて分析する。

コンテンツの形式を調べる

競合サイトが、記事形式、リスト形式、Q&A形式など、どのような構成で情報を提供しているかを確認する。Google検索結果を通じて、実際に競合ページにアクセスして確認しよう。上位表示されている形式は、検索エンジンやユーザーに評価されている証拠なので、参考にする価値がある。

情報の深さと広さを分析する

競合コンテンツの文字数や情報量、専門性の深さを分析する。Ahrefsの[上位ページ(Top Pages)]機能で競合サイトの人気ページを特定し、それらを実際に閲覧して内容を調査すると効率的だ。

たとえば、表面的な情報だけか、専門的な知見も含まれているかで、必要な対抗策が変わってくる。

視覚要素の活用度合いを確認する

画像、図表、インフォグラフィック、動画などの視覚的要素がどのように使われているかを確認する。実際に競合ページを閲覧して調査し、これらが効果的に配置されていれば、自社でも同様の工夫を検討しよう。

ユーザーエンゲージメントを推測する

コメント数やSNSシェア数など、ユーザーの反応がわかる指標をチェックする。たとえば、Xならば “url:ドメイン” の検索コマンドを使うと、そのドメインが含まれたポストを検索できる(例:url:lucy.ne.jp)。

あるいは、BuzzSumoなどソーシャルメディア分析ツールを導入している企業なら、それを活用すると効率的だ。

4-3. 被リンク戦略分析:競合はどこからリンクを獲得している?

競合サイトへのリンク状況を調査し、どのようなサイトからリンクされているかを見る。

なお、自サイトの被リンク分析はSearch Consoleでもある程度の情報を得られたが、他サイトの被リンク調査にはAhrefsが必要だ。Ahrefsの有料プランを契約していない場合は、無料で使える「Ahrefs 無料 被リンクチェッカー」で可能な範囲で代替しよう。

被リンク数とドメイン数を確認する

競合サイトが何個のドメインから何本のリンクを得ているかを確認する。Ahrefsの[Site Explorer]で競合ドメインを入力し、[被リンク]タブで確認できる。

ベンチマークとしているサイトと自サイトとの差を比較すれば、必要な被リンク数の目安になる。

リンク元の質を見る

競合へのリンク元サイトのドメイン評価や業界関連性などを分析する。同じくAhrefsの[被リンク]タブで、各リンク元サイトのDR(ドメインレーティング、ドメイン評価)などを確認できる。高品質なリンク元が多ければ、競合のSEO強さの源泉となっている。

新規リンク獲得パターンを追う

競合の被リンク増加のタイミングと要因を調査する。Ahrefsの[カレンダー]機能で時系列の変化を追う。たとえばプレスリリース配信後や大型コンテンツ公開後に急増するパターンがあれば、その戦術が効果的と推測できる。

被リンクギャップを捉える

競合が獲得しているが自社が得られていないリンク元をリストアップする。Ahrefsでは、競合と自社の被リンクを比較し、競合独自のリンク元を特定できる([Link Intersect]の機能)。これらは、被リンク戦略を検討する際の参考材料となる。

5. SEO分析〈3〉改善と効果測定:分析結果を成果に変える

最後に、SEO分析後の具体的なアクションプランについて触れておこう。分析しただけでは売上は上がらない。“分析した後” に何をするかが重要だ。

- 優先順位付け:効果が最大化されるポイントはどこか?

- 対策の実行:効果測定を見据えて設計する

- 効果測定:改善施策は本当に効果があったのか?

- 再分析&改善:SEO分析を習慣化して成長し続けるサイトへ

5-1. 優先順位付け:効果が最大化されるポイントはどこか?

まず、分析で洗い出した課題や改善アイデアに優先順位を付ける。リソースは限られているから、効果が大きく、かつ実行しやすいものから着手するのが基本だ。

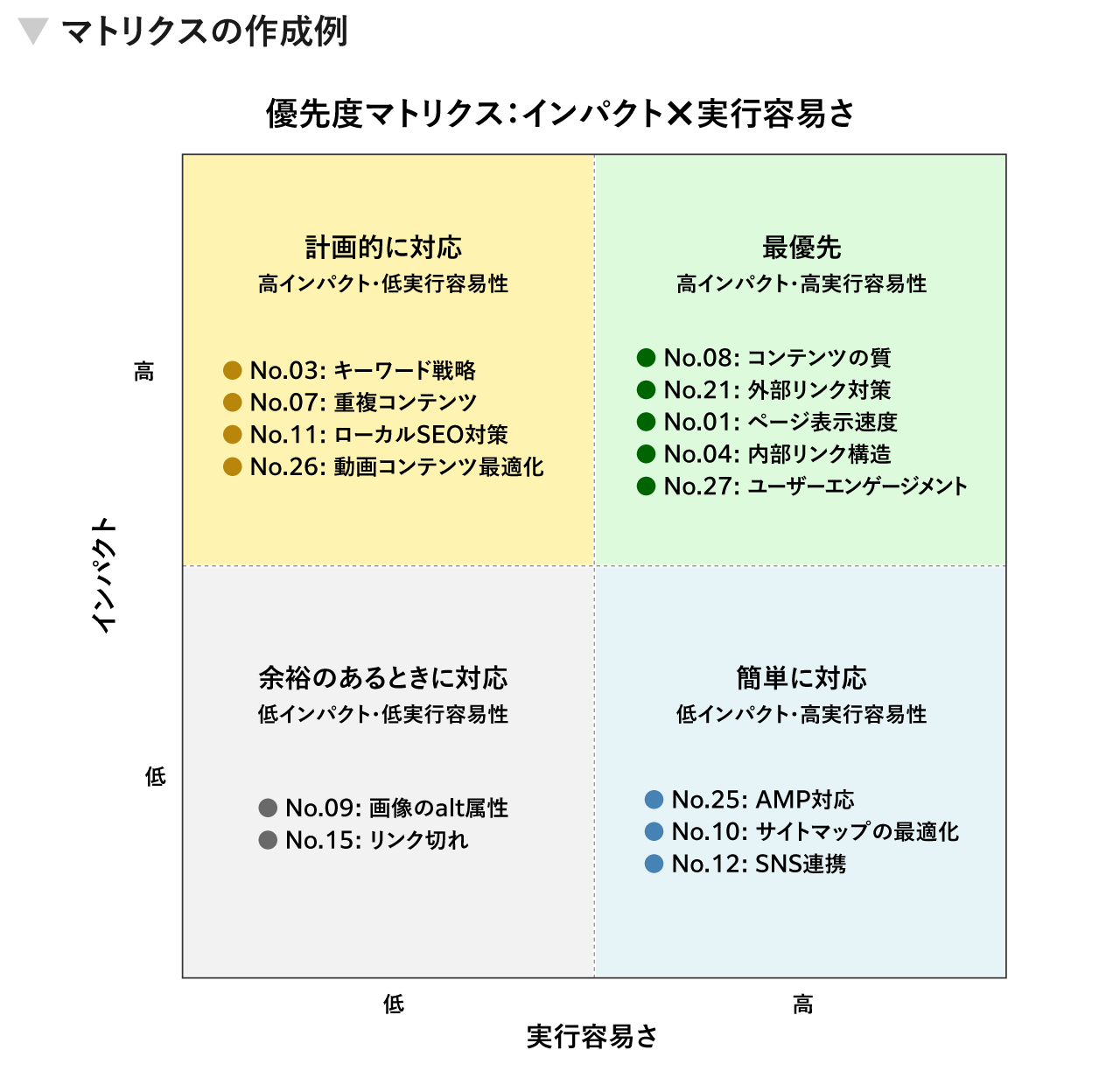

【優先順位付けの主要ステップ】

- 課題リストの作成:分析で発見したすべての問題点と改善アイデアを一覧化する。各項目について「何が問題か」「どう改善するか」を簡潔に記述しておく。

- インパクト評価:各改善案が成功した場合の効果を評価する。たとえば「アクセス数20%増」「コンバージョン率5%向上」などできるだけ数値で想定する。どうしても数値化が難しい場合は大中小で分類する。

- 実行難易度判定:各施策の実行に必要なリソース(時間、人手、専門知識、費用など)を見積もる。他部署との調整が必要か、外注が必要かなども考慮する。

- 優先度マトリクス作成:縦軸をインパクト、横軸を実行容易さとした2×2のマトリクスを描き、各施策を配置する。右上(高インパクト・実行容易)の項目が最優先だ。

5-2. 対策の実行:効果測定を見据えて設計する

次に、優先度の高い施策から順に実行していく。

【対策実行の例】

- コンテンツ強化:情報の網羅性、最新性、読みやすさなどを向上させる。分析で見つけた足りない要素(例:図表、事例、FAQ)を追加し、ユーザーの検索意図に徹底的に応える内容にする。

- メタタグ最適化:タイトルとディスクリプションを、クリック率向上を目指して書き換える。キーワードを自然に含めつつ、ユーザーの興味を引く表現にする。各ページの差別化を意識し、テンプレート的な記述は避ける。

- 内部リンク構築:関連コンテンツ間を適切にリンクし、ユーザーとクローラーの回遊性を高める。重要ページには複数の内部ページからリンクを張り、サイト内での位置付けを強調する。

- 表示速度改善:画像の最適化、プラグインの整理、キャッシュ設定などでページロード時間を短縮する。モバイルでのパフォーマンスをとくに重視し、コアウェブバイタルの基準をクリアする。

実施した対策は、あとで効果測定できるよう記録を残すことが重要だ。実施日時や変更内容を残しておこう。

5-3. 効果測定:改善施策は本当に効果があったのか?

対策実施後、適切な期間(1〜3カ月程度)を置いて効果測定を行う。改善前後の数値を比較し、施策の効果を客観的に評価しよう。

【効果測定の基本ステップ】

- KPI確認:改善前に設定した重要指標(検索順位、オーガニックトラフィック、コンバージョンなど)の変化を測定する。できるだけ数値で「○○が△%向上した」と定量的に評価する。

- 施策別効果分析:実施した各施策ごとに、期待した効果が出ているかを個別に検証する。施策内容と結果の因果関係を考察し、どの施策が最も効果的だったかを特定する。

- 想定外の影響確認:予期しなかった変化(例:あるページの改善が他ページにも波及した、逆に悪影響を及ぼしたなど)がないかをチェックする。これらも学びとして記録する。

- 外部要因の考慮:測定期間中にGoogleアルゴリズムの更新や季節変動など外部要因があった場合、それらの影響を加味して判断する。

効果測定の結果は、体系的に記録して組織の知見として蓄積しよう。このナレッジベースがあれば、将来のSEO戦略立案時に貴重な参考資料となり、より効率的な改善サイクルを実現できる。

5-4. 再分析&改善:SEO分析を習慣化して成長し続けるサイトへ

SEOは一度の分析・改善で終わりではなく、継続的に強化していくことが大切だ。

【SEO分析を習慣化するポイント】

- 定期分析スケジュール:月次や四半期ごとの定期的なデータチェックを設定する。たとえば「毎月初めに前月の指標レビュー」「3カ月ごとに競合状況確認」などを習慣にすると、異常値や成長機会を早期発見できる。

- データ収集の自動化:Looker Studioなどのツールを活用し、重要指標のダッシュボードを作成する。手作業でのデータ収集時間を削減し、分析と改善策立案に集中できる。

- トレンドのキャッチアップ:SEOの基本は変わらなくても、アルゴリズムや市場動向は常に変化する。Googleの公式発表や業界ニュースをフォローし、最新動向に対応しよう。

- 小さな改善の積み重ね:大規模な改修よりも、継続的な小改善のほうが効果的なことが多い。毎月ひとつでも改善を実行するサイクルを作れば、長期的に大きな差が生まれる。

このように、SEO分析からアクションへとつなげ、継続的な改善サイクルを回すことが長期的成功の鍵となる。やがて、検索エンジンとユーザーの双方から評価される、強固なサイトに到達するだろう。

6. まとめ

本記事では「SEO分析」をテーマに解説した。要点をまとめておこう。

SEO分析に使用するツールとして、以下が挙げられる。

- Search Console

- Googleアナリティクス

- PageSpeed Insights

- Ahrefs

- ラッコキーワード

- Looker Studio

SEO分析の自サイトの現状把握として以下のポイントを解説した。

- 検索順位分析

- テクニカル分析

- アクセス分析

- コンテンツ分析

- 被リンク分析による外部評価状況の確認

競合分析として、以下のポイントを解説した。

- キーワード戦略分析

- コンテンツ戦略分析

- 被リンク戦略分析

分析実行後のアクションのポイントは以下のとおりだ。

- 優先順位付け:効果が最大化されるポイントを特定する

- 対策の実行:効果測定を見据えて設計する

- 効果測定:改善施策は本当に効果があったのか確認する

- 再分析&改善:SEO分析を習慣化して成長し続けるサイトを目指す

本記事の内容を活用し、ぜひ自身のサイトでSEO分析を実践してほしい。データに基づく分析と改善を習慣化し、サイトパフォーマンスを最大化していこう。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。