- オンライン

SEOにかなり使える「ラッコキーワード」とは?具体的な活用法も紹介

「ラッコキーワードって何?使えるツールなの?」

という疑問に端的にお答えすると、 ラッコキーワードは無料で使える純国産のキーワード分析ツールだ。

日本語キーワード収集の領域では最強クラスで、SEOにかなり使える。

ラッコキーワードは、UI設計が秀逸なことも特筆すべき点だ。海外ツールになじみにくい人でも、ラッコキーワードならサクサク使えるだろう。

そのうえ、怒濤のアップデートがすごい。毎週のように機能追加や改善のアップデートが続けられており、近年では競合調査や生成AIの機能追加も、精力的に行われている。

SEO初心者にとって有益なのはもちろんだが、高度なツールを使いこなしてきたベテラン勢ほど、知らずに損しているかもしれない。

本記事は、初心者にもわかりやすい解説を心がけつつ、ベテラン勢の情報キャッチアップにも配慮して構成した(記事の後半になるが、Ahrefsとの比較も掲載している)。

最後までお読みいただき、日々の業務に役立ててほしい。

目次

1. ラッコキーワードとは何か?

まずは「ラッコキーワード」が初耳だという方にもわかりやすく、基本事項から解説していこう。

- 無料でも使える優秀キーワードリサーチツール

- ラッコキーワードの歴史・沿革

- 有料プランと無料プランの違い

1-1. 無料でも使える優秀キーワードリサーチツール

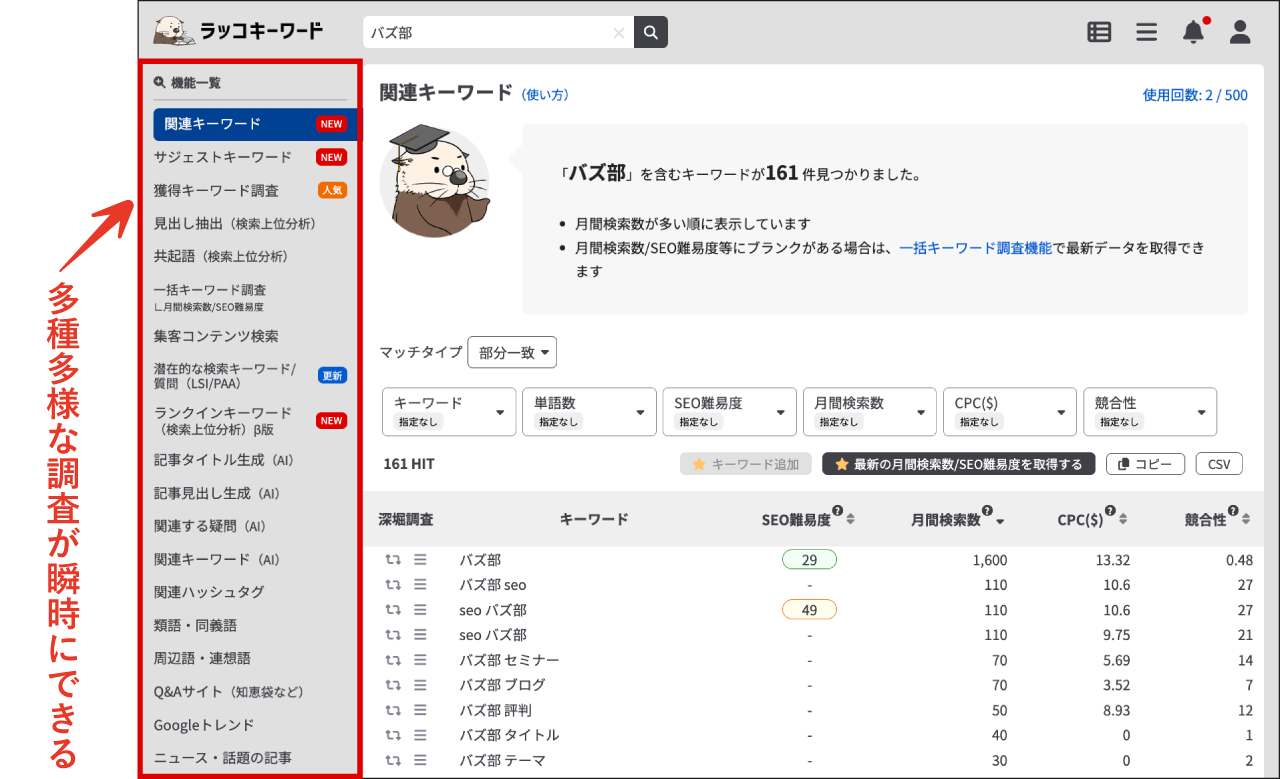

ラッコキーワードは、検索キーワードのリサーチに特化したツールである。有料プランもあるが、無料でも“かなり使える”点が魅力だ。

1クリックでこれだけ調査できるツールはないのでは?という充実ぶりである。

- サジェストキーワード:各種検索エンジンで検索されているキーワードの取得(Google、YouTube、Amazon、楽天、Bing)

- 関連キーワード:検索キーワードの関連キーワードを検索数が多い順に取得

- 獲得キーワード調査:競合サイトのアクセス数/SEOキーワードなどの分析

- 見出し抽出:検索上位サイトの見出し抽出(競合調査/コンテンツ分析)

- 共起語:検索上位サイトでよく使われる単語の抽出(コンテンツ分析)

- 一括キーワード調査:月間検索数/SEO難易度などの取得

- 集客コンテンツ検索:SEO集客力のあるWEBページをキーワード検索

- 潜在的な検索キーワード/質問:検索ユーザーの潜在的なニーズの取得(LSI/PAA)

- 同時ランクインキーワード:検索上位ページの同時ランクインキーワードをまとめて抽出

- 関連ハッシュタグ:Instagram/TikTok/YouTubeの関連ハッシュタグの取得

- 類語・同義語:言い換え単語を調べる(辞書検索)

- 周辺語・連想語:距離の近い単語を調べる(辞書/Wikipedia検索)

- Q&Aサイト検索:関連する疑問を検索し困りごとを見つける

- ニュース・話題の記事:関連するニュースや話題の記事を検索する

出典:ラッコキーワード

ラッコキーワードに、調べたい語句を入力すると、関連するさまざまなワードを抽出してくれる。

GoogleだけでなくYouTubeやAmazonも含めた多様なサジェストキーワード(検索窓に入力した際に表示される候補)や、SNSのハッシュタグ、Yahoo!知恵袋、ニュースまで、網羅的な調査が瞬時にできるのだ。

ラッコキーワードは、SEO調査はもちろん、「人々のニーズの抽出」に役立つマーケティングツールとして利用価値がある。膨大な検索データや検索結果データを、分析しやすい形で集約してくれるからだ。

実際、テレビ番組の企画や商品開発・マーケットリサーチなどにも活用されている。検索キーワードという切り口からユーザーの関心事を可視化するツールがラッコキーワードだといえる。

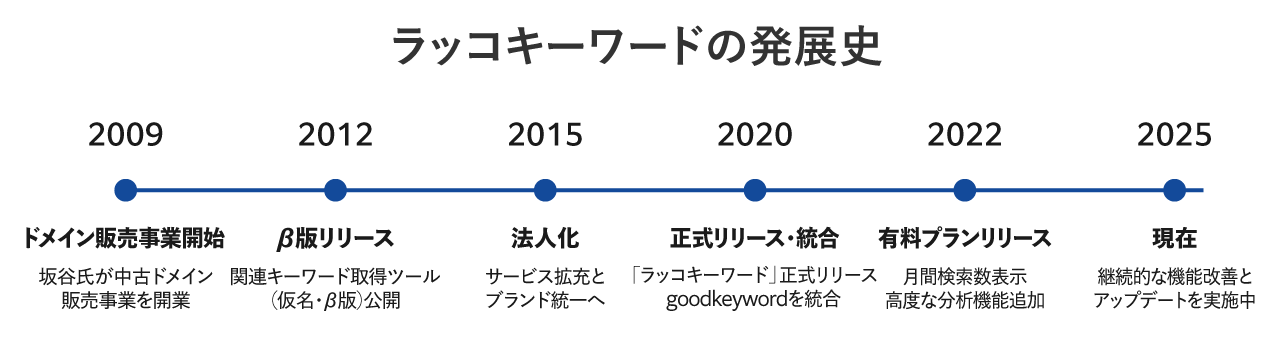

1-2. ラッコキーワードの歴史・沿革

ラッコキーワードの母体が気になる方へ、背景を紹介しておこう。

ラッコキーワードの前身は、2012年にリリースされた「関連キーワード取得ツール(仮名・β版)」という無料ツールである。このツールは当時からGoogleサジェストキーワードを取得できるサービスとして提供され、多くのSEO実践者に利用されてきた。

開発者は現ラッコ株式会社の代表・坂谷泰翔氏で、2012年にこのツールを個人で公開したのが始まりだった(坂谷氏は2009年にドメイン販売事業の現「中古ドメイン販売屋さん」を開業した人物である)。

その後2015年に法人化された後、サービスの拡充とブランド統一を経て、2020年7月に「ラッコキーワード」として正式リリースされた。同年8月には、類似サービスであった「goodkeyword」の事業を譲り受けて統合。2020年時点で社名も「ラッコ株式会社」へ変更され、ラッコキーワードは同社の主力サービスのひとつとして位置付けられている。

2022年2月には有料プランがリリースされ、月額課金によって月間検索数の表示や一括キーワード分析、サジェストプラスといった高度な機能が利用可能になった。以降も開発は精力的に続けられており、ほぼ毎週のように機能追加・改善のアップデートが実施されている。

参考:ラッコ株式会社「会社案内」、ラッコキーワード「ラッコキーワード機能アップデート履歴」

1-3. 有料プランと無料プランの違い

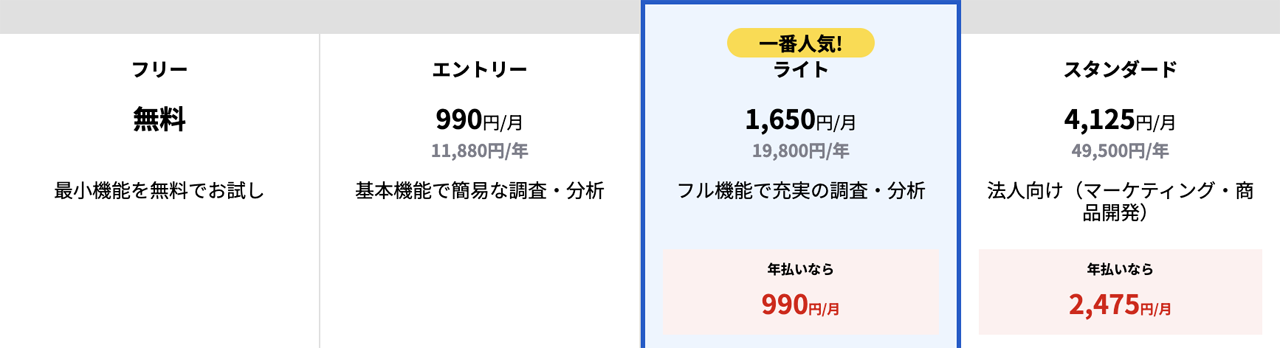

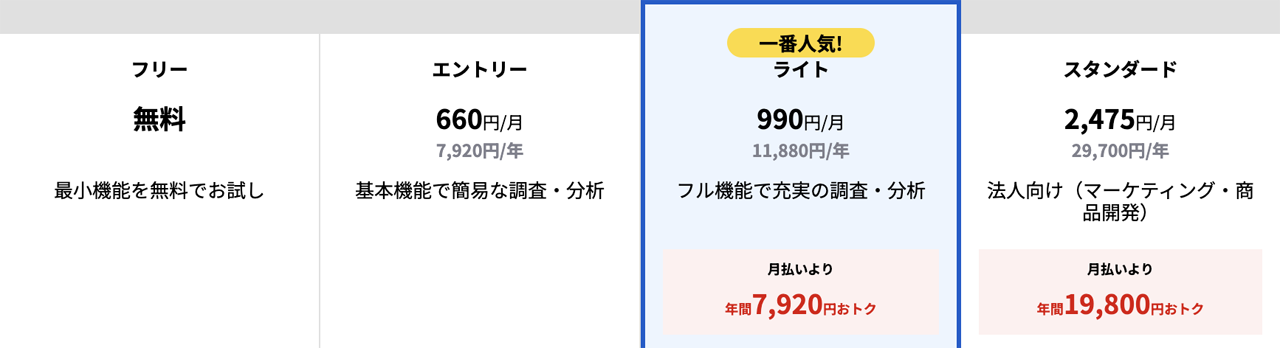

機能の詳細を深掘りする前に、気になる料金についてチェックしておこう。

本記事執筆時点(2025年3月)では、「月額:無料/990円/1,650円/4,125円(月払いの場合)」の4つのプランがある。年払いにすると40%OFFになる。

【月払いの金額】

【年払いの金額】

出典:ラッコキーワード「料金プラン」 ※2025年3月時点

月間回数制限が設けられているものの、無料プランや下位プランでも、多くの機能を利用できる。

無料プランで使用できない主要機能は、大量キーワードを一括検索できる一括キーワード調査や、検索ボリューム(Googleの月間検索数)取得だ。

まずは無料の最小機能で試用をスタートし、必要性に応じて、上位プランへの移行を検討するとよいだろう。

※ラッコキーワードの料金プランは変更されることがあるため、最新情報はラッコキーワード公式の「料金プラン」のページで確認してほしい。

2. ラッコキーワードの注目機能のピックアップ

「具体的に何ができるのか知りたい」という方のために、ラッコキーワードの注目機能をピックアップしてご紹介しよう。

- サジェストキーワード・関連キーワードの収集

- 見出し抽出機能

- Q&Aサイト検索

- 月間検索数(検索ボリューム)の表示

- 獲得キーワード調査

- AI(人工知能)を活用した支援機能

2-1. サジェストキーワード・関連キーワードの収集

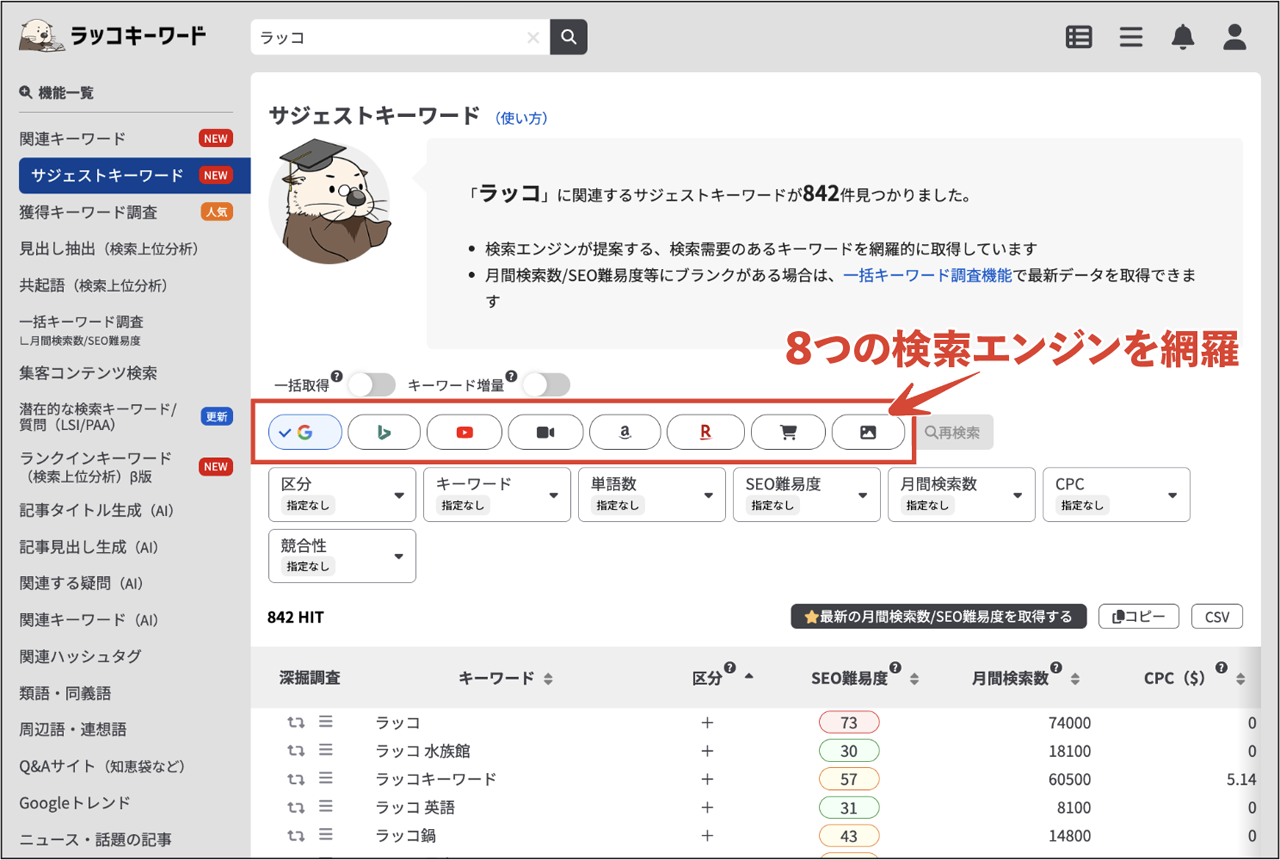

まず、ラッコキーワードの多岐にわたる機能の中核となるのが検索サジェスト関連のキーワード収集機能だ。

2025年3月現在では、以下8つのサジェストキーワードを取得できる。

- YouTube

- Amazon

- 楽天

- Bing

- Google動画

- Google画像

- Googleショッピング

サジェスト以外にも、関連キーワード(あるキーワードに関連する広範な語句のリスト)、関連ハッシュタグ、ニュース・話題の記事など、幅広く情報収集できる点が魅力である。

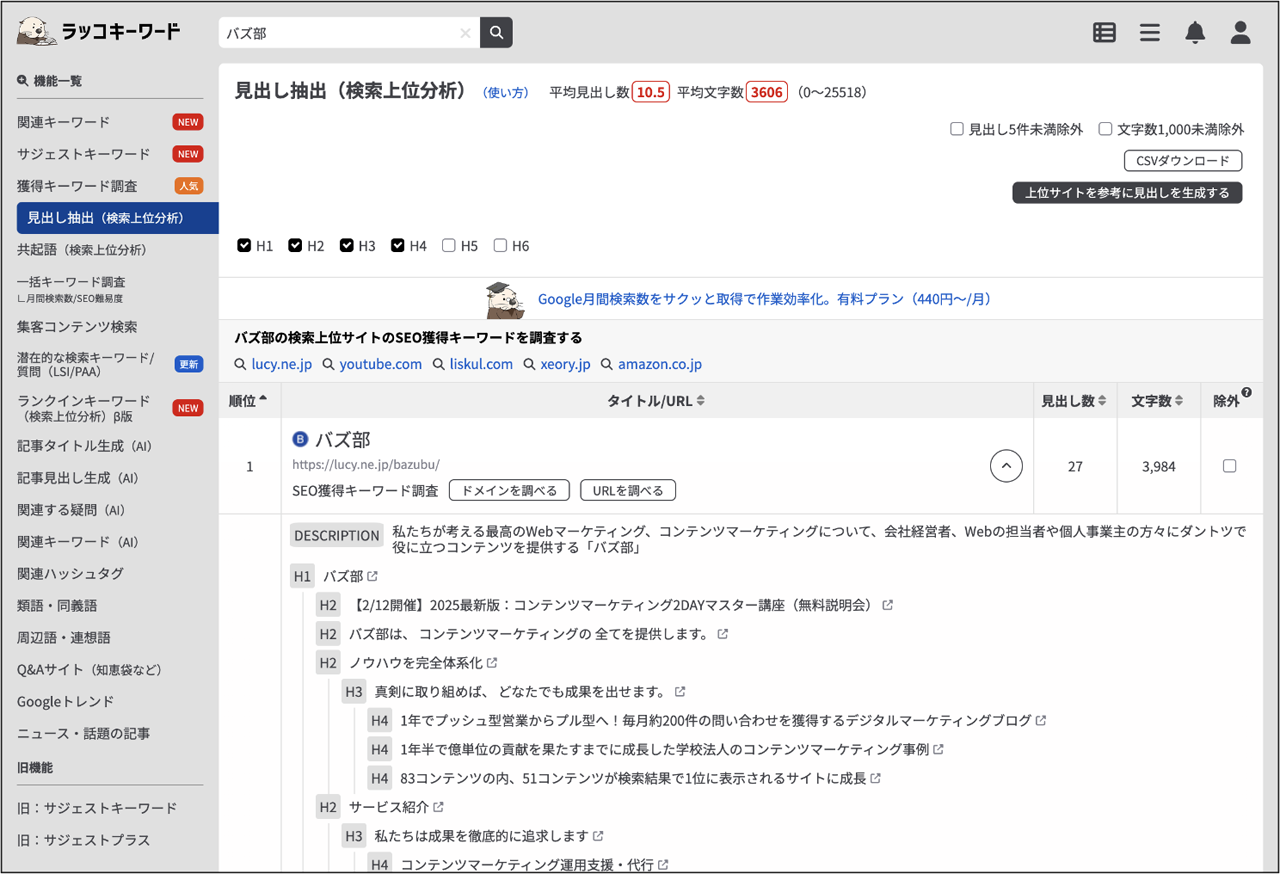

2-2. 見出し抽出機能

見出し抽出機能も強力だ。検索上位20ページから見出しタグ(H1~H3など)を一括抽出し、そのキーワードで競合がどのような構成・話題で記事を書いているかを把握できる。

上位20ページ分をCSV形式でダウンロードできるため、 「生成AIにCSVを投げて、最適な構成案をアウトプットさせる」といった使い方もできるだろう。

2-3. Q&Aサイト検索

Q&Aサイト検索では、調査したいキーワードに関連した質問(Yahoo!知恵袋や教えて!gooに投稿されたもの)の一覧を取得できる。

ユーザーが抱える生の疑問をコンテンツ作成に活かせるのが魅力だ。

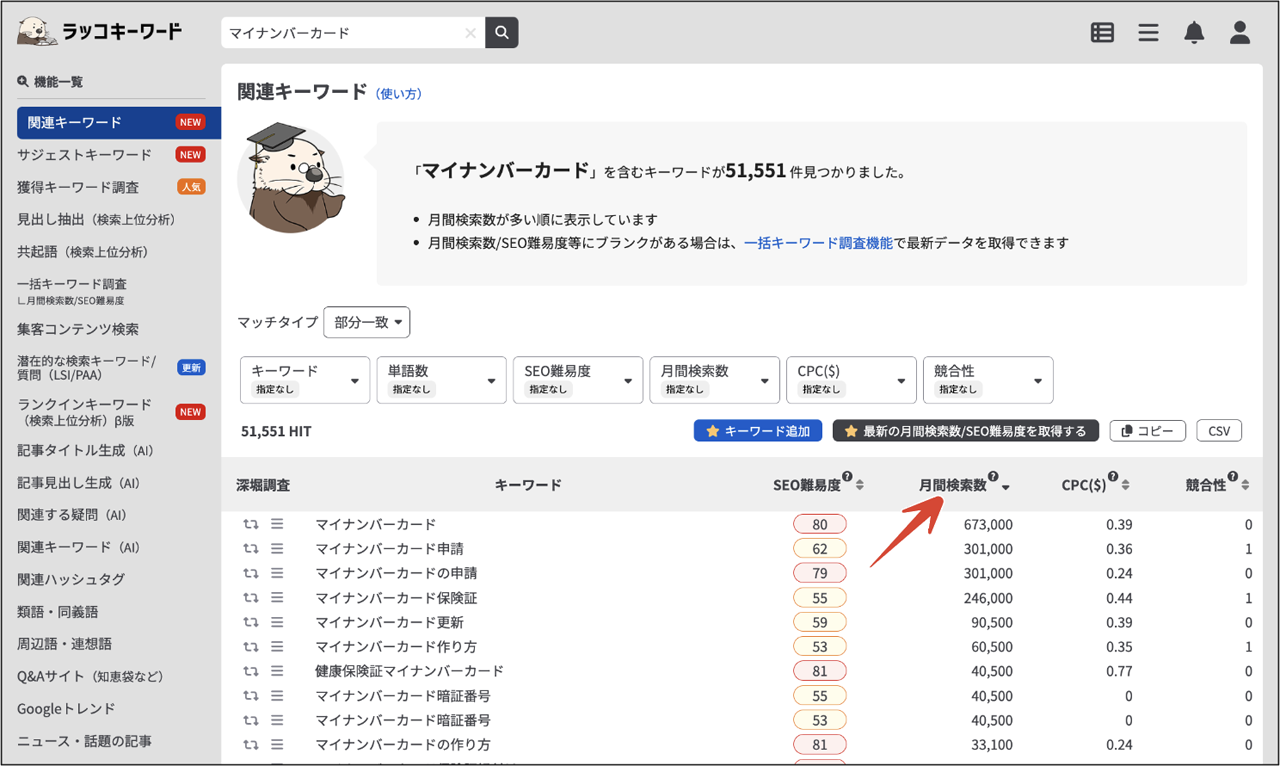

2-4. 月間検索数(検索ボリューム)の表示

月間検索数(検索ボリューム)の表示も、有料プランで可能である。Googleのデータをもとにした推定検索ボリュームを表示できる。

検索ボリューム把握のためだけにGoogleキーワードプランナーを使っている人にとっては、ラッコキーワードに一元化するメリットは大きいだろう。

あわせて、SEO難易度指標も提供されており、検索上位表示の難しさ(競合性)を数値で把握できるのも使い勝手が良い。

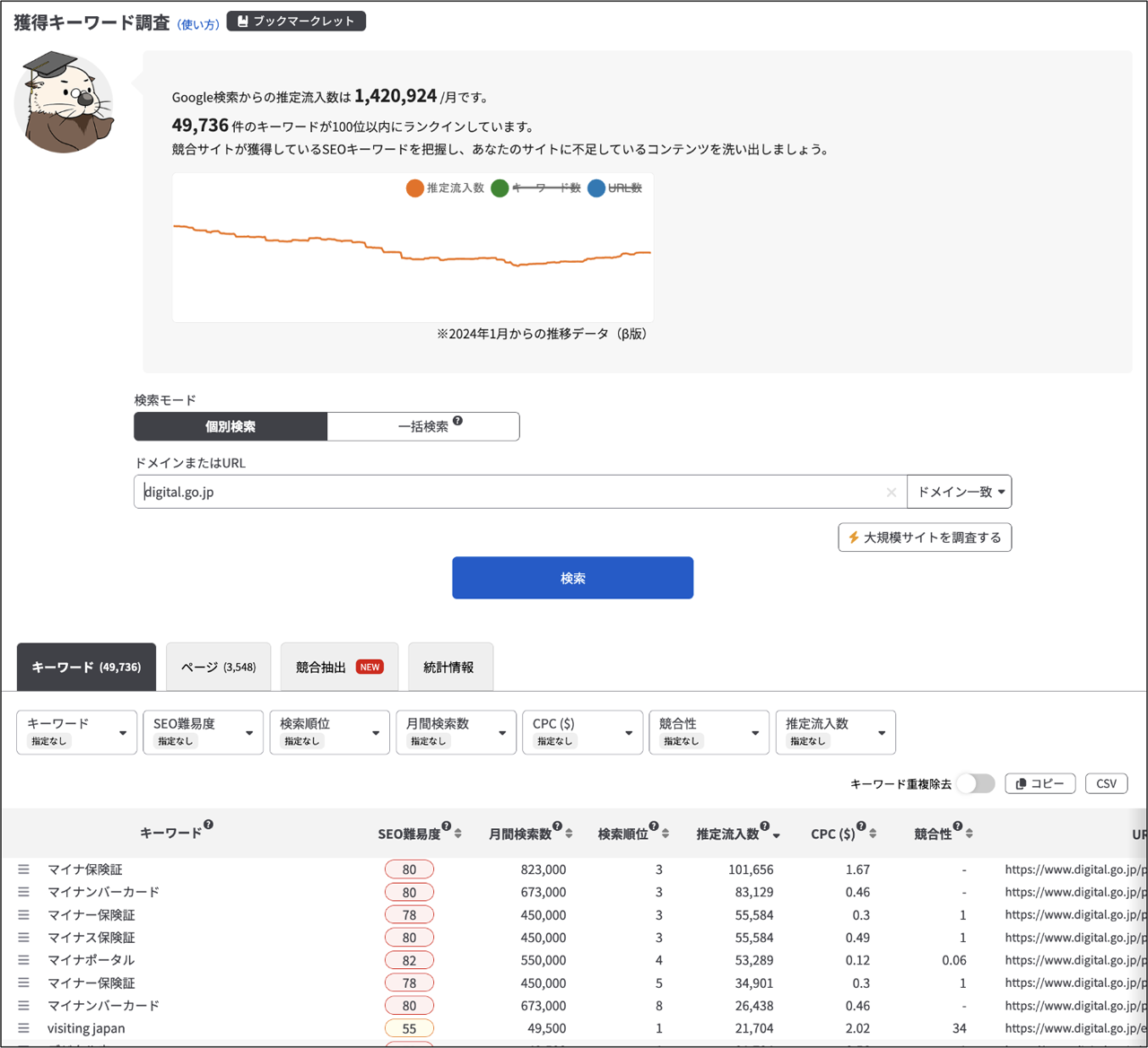

2-5. 獲得キーワード調査

獲得キーワード調査は、指定したサイトがどのようなキーワードで検索流入を得ているかを分析する機能で、いわば競合分析ツールである。

従来、高度な競合分析はAhrefsのような有料ツールの独壇場だったが、ラッコキーワードでも主要な流入キーワードを推定する機能(ランクインキーワード含む)を提供し始めている。

また最近のアップデートで、推定流入数の推移グラフ表示や競合サイト一覧の抽出といった機能強化も図られており、中級者以上にとっても有用な情報源となりつつある。

2-6. AI(人工知能)を活用した支援機能

さらに、有料プランではAI(人工知能)を活用した支援機能も充実している。

具体的には、

- 記事タイトル生成(AI)

- 記事見出し生成(AI)

- 関連する疑問の生成(AI)

- 関連キーワード生成(AI)

といった機能がある。

入力したキーワードに基づいて、AIがコンテンツのタイトル案や構成案、想定されるユーザーの追加疑問などを自動提案してくれる。

これらは2023年~2024年にかけて実装された新機能で、ChatGPTのモデルを用いている。

キーワードリサーチからコンテンツ草案作成まで、一貫してラッコキーワード上で行えるようになってきており効率的だ。

3. ラッコキーワードの使い方:誰がどのように使うべきか?

続いて、ユーザー層ごとに、ラッコキーワードをどのように活用すべきかを考えてみよう。

- SEO超初心者・これからブログやサイトを始める人

- SEO初心者~中級者・中小規模サイト運営者

- SEO中級者~上級者・プロのマーケター

3-1. SEO超初心者・これからブログやサイトを始める人

SEO超初心者で、これからブログやサイトを始める人は、まずキーワード選定の第一歩として、ラッコキーワードを使うことを強くおすすめする。

SEOの専門的な指標をいきなり理解するのは難しくても、ラッコキーワードで表示される関連キーワードを見るだけでも「ユーザーが何を知りたがっているか」の感覚がつかめるからだ。

超初心者であっても、ラッコキーワードで自分のテーマに関連する言葉を調べていけば、「こんな切り口があるのか」「こういう疑問も調べられているんだ」という発見が得られるはずである。

そして何より、無料で使えるので、金銭的ハードルがない点も初心者にはうれしい。

※具体的なやり方は、次の章で解説するので読み進めてほしい。

3-2. SEO初心者~中級者・中小規模サイト運営者

ある程度SEOの基礎知識がついてきた人にとっても、ラッコキーワードは日々のコンテンツ企画に欠かせない相棒となる。

たとえばブログ記事を書く際には、まずラッコキーワードでキーワードを入力し、関連キーワードやサジェストの一覧を取得するのが定石だ。自分が書こうとしているテーマに関連する話題の全体像を把握し、漏れなくユーザーニーズを拾い上げるために役立つ。

初心者にありがちな失敗は、「思いつきで記事を書いてしまい、実際は検索ニーズがなかった」というケースだが、ラッコキーワードで関連ワードを調べておけばその心配は減るだろう。

また、ラッコキーワードの無料プランでは取得できない検索ボリュームや競合データについては、Googleキーワードプランナーなどほかの無料ツールで補完するという使い方も可能だ。

まずは無料で使い倒し、必要に応じて有料プランに移行するとよいだろう。

3-3. SEO中級者~上級者・プロのマーケター

すでにAhrefsなど高度な有料SEOツールを利用しているプロであっても、ラッコキーワードを併用する価値は大いにある。実際の業務ではラッコキーワード+Ahrefsの組み合わせは強力である。

まずラッコキーワードで関連ワードを網羅的に洗い出し、その中から有望そうなものをピックアップする。次にAhrefsで各キーワードの検索ボリュームや競合状況(キーワード難易度、競合サイトの被リンク状況など)を詳細に調査するという手順だ。

「最初からAhrefsのキーワードエクスプローラー機能で候補出ししてもよいのでは?」と思うかもしれない。

しかし、Ahrefsは独自クローラーとクリックストリームデータをもとに検索ボリュームなどを推定しているため、日本語の一部キーワードで実態とズレが生じるケースが知られている。

その点、純国産のラッコキーワードは、日本語ワードの網羅性の強さにおいて秀逸だ。より高みを目指したい上級者は、ラッコキーワードもチェックしておくとよいだろう。

4. SEO初心者向けの使用例〈1〉キーワードを選定してみよう

それでは、SEO初心者がラッコキーワードを使ってキーワード選定を行う具体的な手順を見ていこう。ここでは、超初心者でも迷わないステップバイステップで解説する。

- ラッコキーワードにアクセスしログイン

- 主軸となるキーワードを入力

- 関連キーワードのリサーチ結果の確認

- 有望なキーワードの選定

- リストをメモする or CSVダウンロード

- 検索ボリュームの確認

4-1. ラッコキーワードにアクセスしログイン

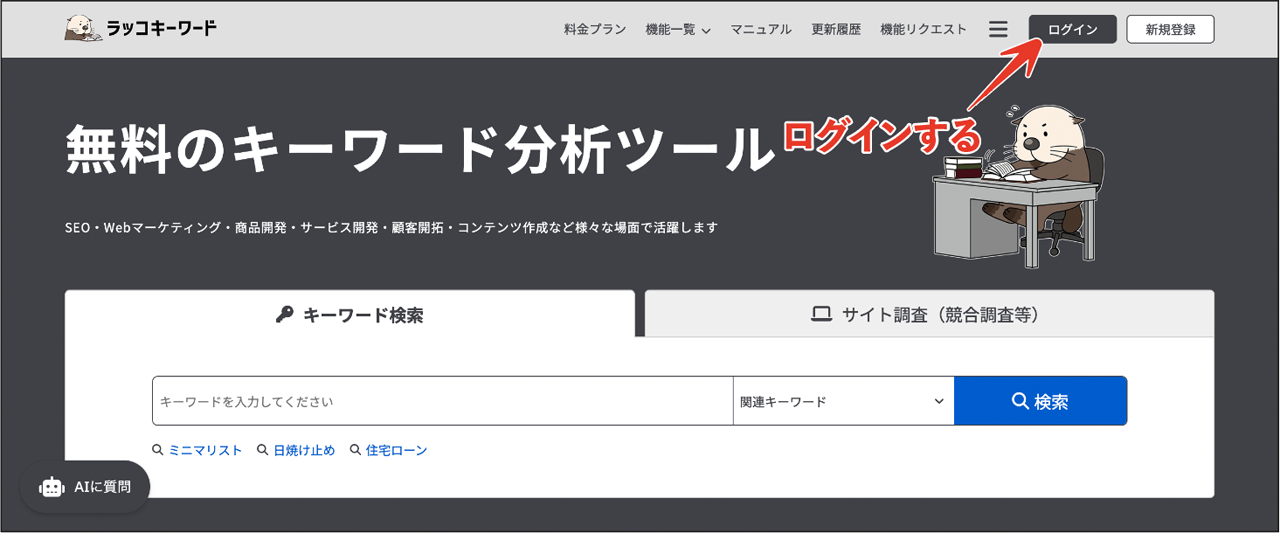

まずラッコキーワード(rakkokeyword.com)にアクセスし、自身のラッコIDでログインする。まだIDを持っていない場合は新規登録を行う(メール認証のみで簡単だ)。

4-2. 主軸となるキーワードを入力

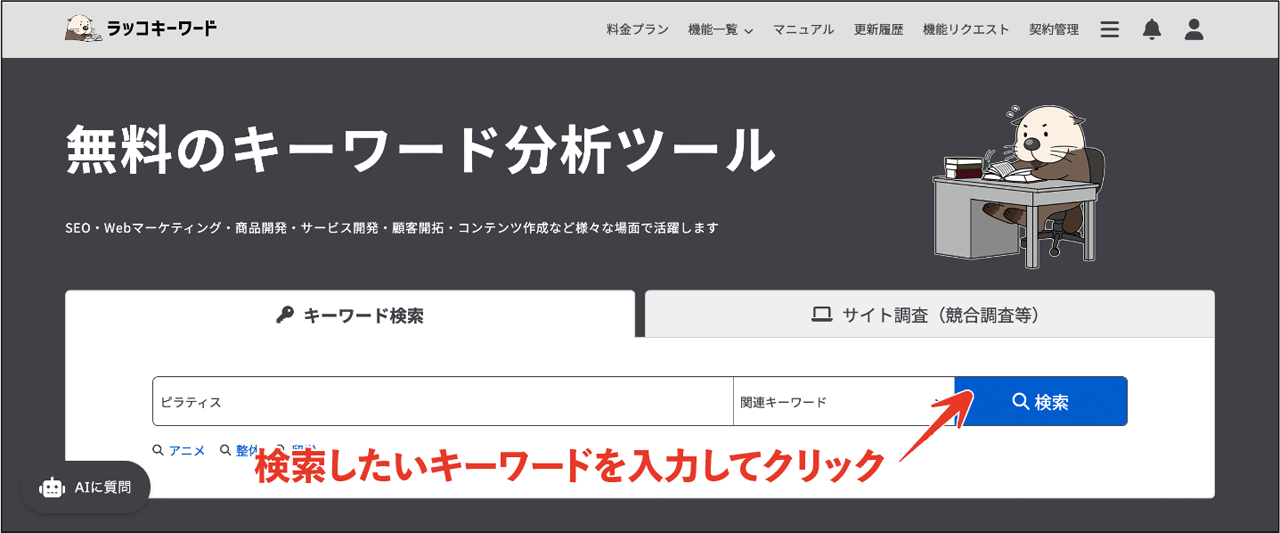

あなたが記事を書きたいテーマ、または調査したい語句を1つ入力して[検索]をクリックする。

たとえばダイエットのブログを書いているなら「糖質制限」や「筋トレ」などが主軸のキーワードになるだろう。ここでは仮に例として「ピラティス」というキーワードを入力してみよう。

4-3. 関連キーワードのリサーチ結果の確認

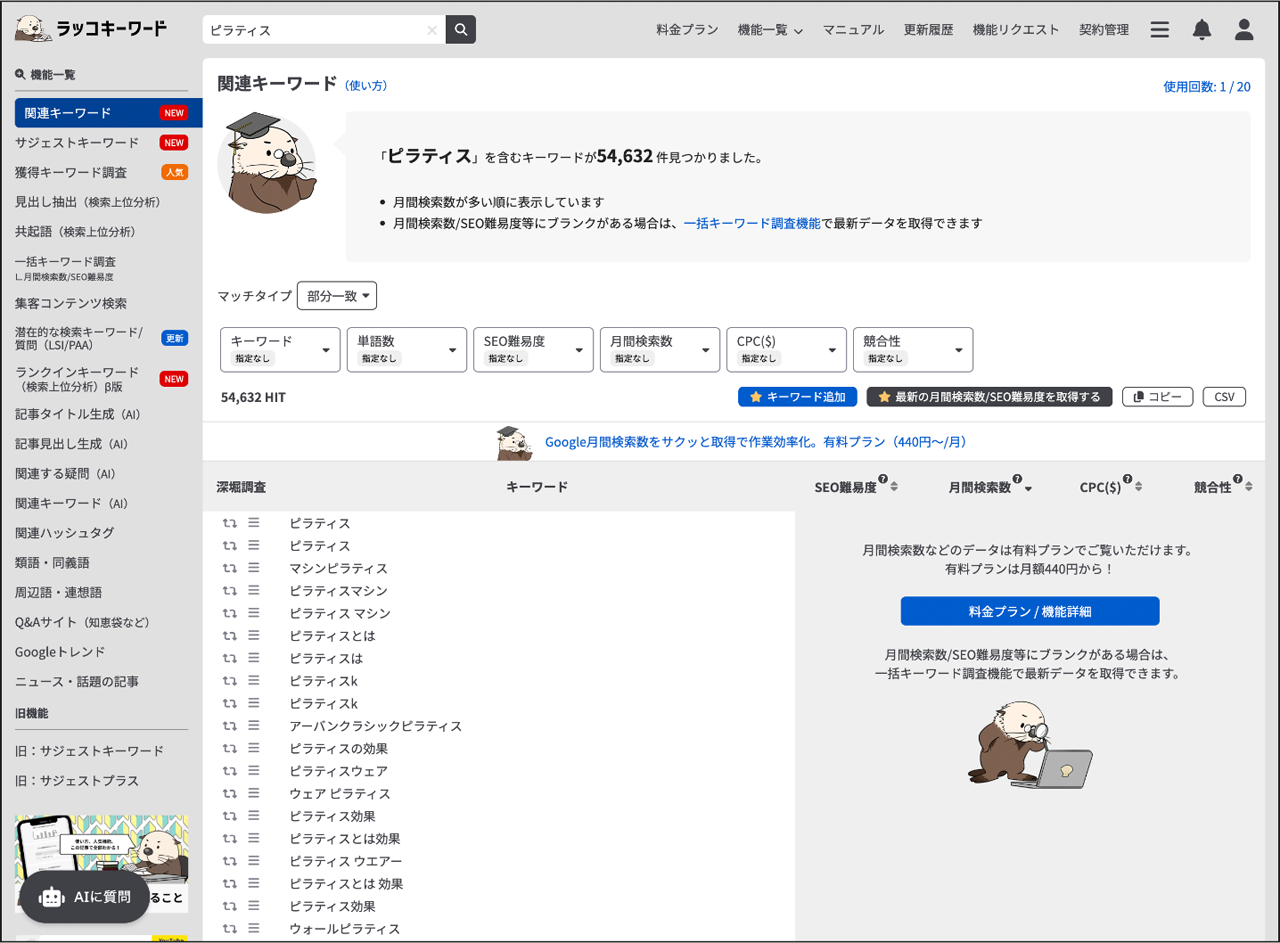

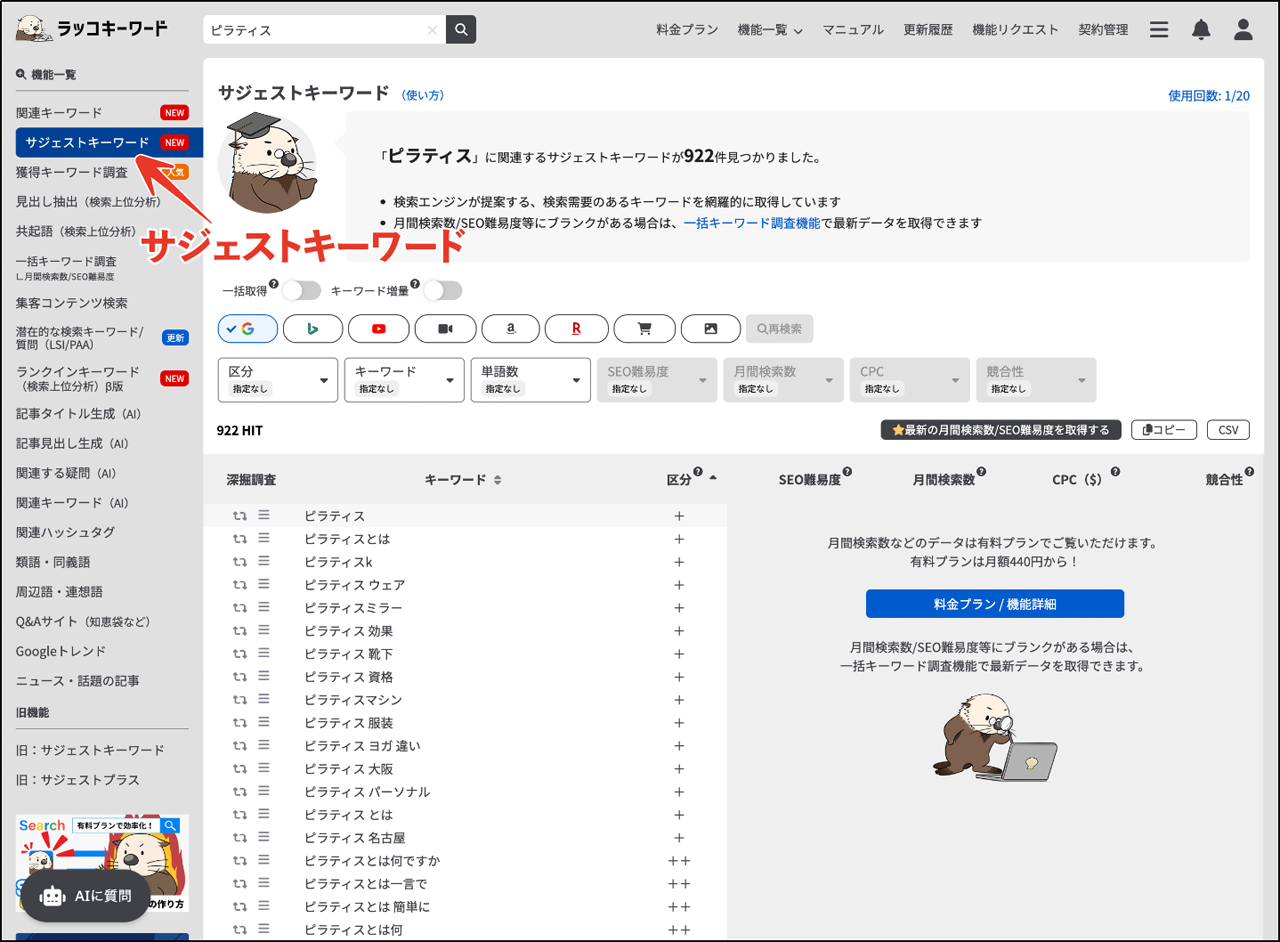

検索実行後、画面には入力した語句に関連するキーワードがずらりと表示される。

左側の「機能一覧」のメニューをクリックするたびに、それぞれの結果が生成されるので、いろいろ試してみよう。

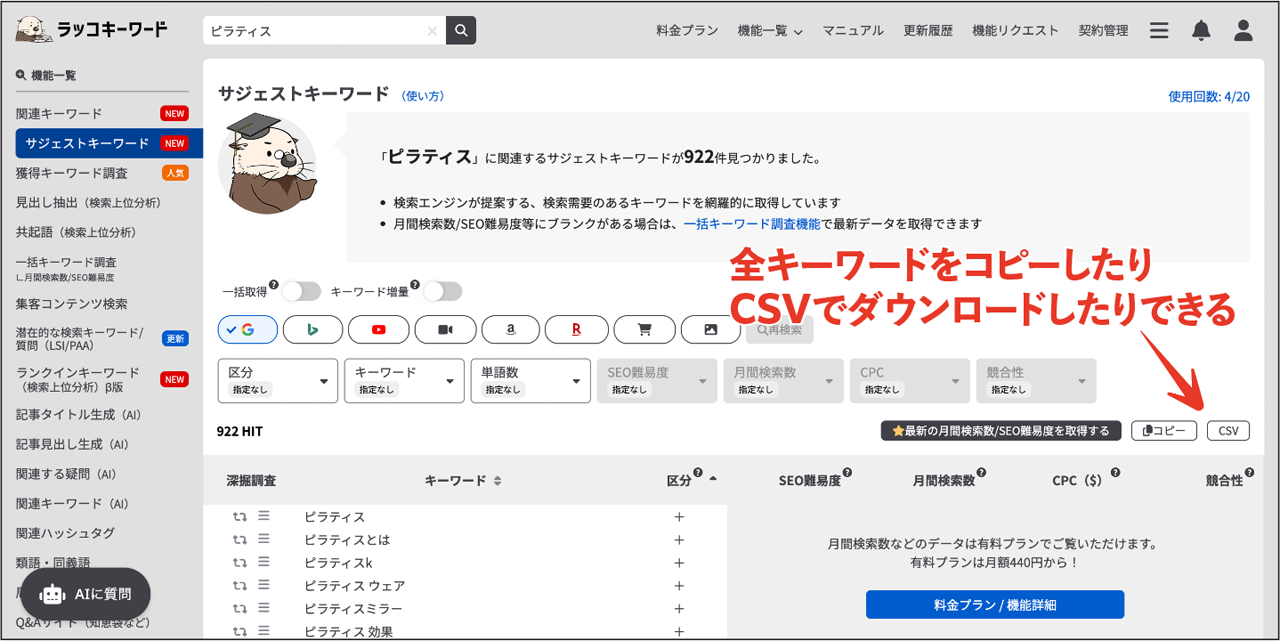

無料プランで利用する初心者の方は、まず[サジェストキーワード]に注目するとよいだろう。サジェストキーワードには、検索ユーザーが実際に入力している具体的なフレーズが一覧化されている。

たとえば、「ピラティス 効果」「ピラティス 必要なもの」「ピラティス 服装 メンズ」「ピラティス 眠くなる」……のように、さまざまなキーワードが出てくる。これらは、そのまま記事の切り口やタイトルの候補になるネタだ。

4-4. 有望なキーワードの選定

表示された関連キーワードの中から、記事に取り上げたいものや、狙い目だと思うものをピックアップする。

初心者には判断が難しいかもしれないが、ひとつの基準は「具体性が高いもの」だ。つまり単なる単語よりも複数語のフレーズになっているもののほうが、検索意図が明確で競合も弱めである。

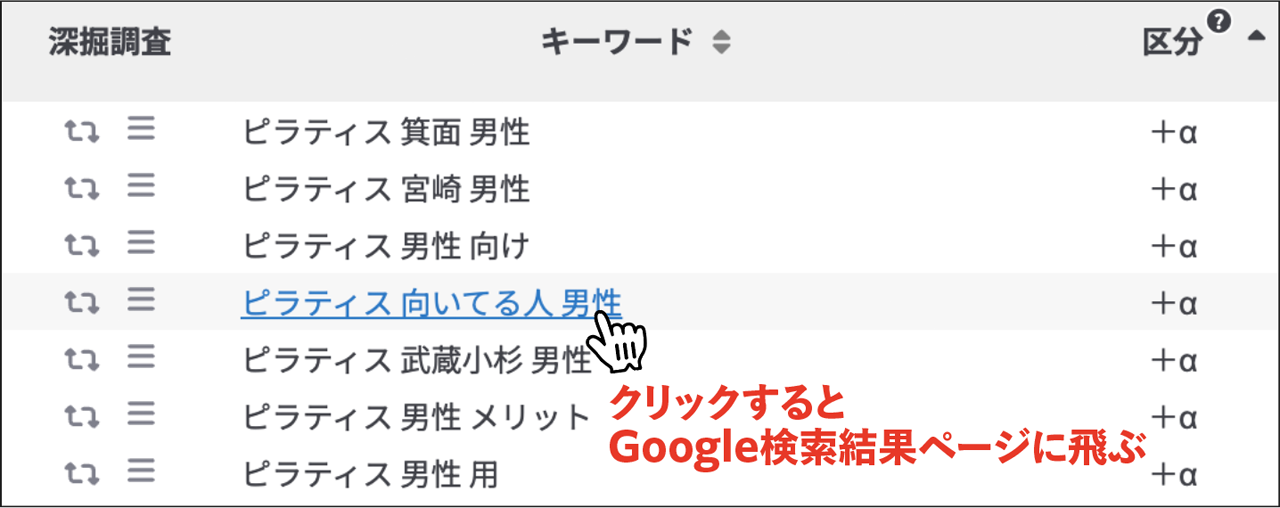

「ピラティス」という単一キーワードより、「ピラティス 靴下 忘れた」「ピラティス 向いている人 男性」のように絞り込まれたフレーズのほうが、大手サイトが網羅的に記事を書いている可能性が低く、初心者でも上位表示を狙いやすい。

有望かどうか迷う場合は、そのキーワードをクリックしてみよう。実際にGoogle検索した結果ページに飛ぶ。

検索結果ページを見て、上位にどんなサイトが出ているか確認しよう。明らかに大手企業サイトや官公庁サイトなど強力な競合ばかりが並んでいる場合、そのキーワードでの上位獲得は容易ではない。一方、個人ブログの記事などが上位に混じっているようなら、自分にもチャンスがあると考えられる。

4-5. リストをメモする or CSVダウンロード

ラッコキーワードには、画面上の一覧をコピーしたりCSV形式でダウンロードしたりできる便利機能がある。

気になるキーワード候補は忘れないようにメモ帳などにコピペするか、画面右上の[コピー]ボタンやCSVで取得しておくとよい。

4-6. 検索ボリュームの確認

「このキーワード、本当に検索されているの?」と疑問に思ったら、ラッコキーワード有料プランであれば月間検索数が表示されるのでスムーズだ。

無料でまかないたい場合は、Googleキーワードプランナーを使って検索数を調べてみよう。候補のキーワードを入れてみて、月間〇〇回検索と出ればニーズがあると判断できる。

Googleキーワードプランナーの使い方は「SEO対策に!Googleキーワードプランナーの使い方と導入方法」で解説している。

***

以上が基本的な使い方の流れである。要約すれば、「調べたいキーワードを入れる → 関連ワードを見る → 良さそうなものを選ぶ → 必要に応じて補足調査」というシンプルなステップだ。

これだけでも、適当にテーマを決めるよりはるかに根拠のあるキーワード選定ができるはずだ。

5. SEO初心者向けの使用例〈2〉実際にSEO記事を書いてみよう

次に、選んだキーワードを使って実際に記事を書く段階でのラッコキーワード活用法を見てみよう。キーワード選定がゴールではなく、そこから先のコンテンツ制作まで一貫して支援してくれるのがラッコキーワードの強みでもある。

- 検索ユーザー(読者)の潜在ニーズを洗い出す

- 見出し抽出機能を参考にする

- AIタイトル・見出し生成機能を使ってみる(有料プランのみ)

5-1. 検索ユーザー(読者)の潜在ニーズを洗い出す

キーワード選定の結果、仮に「ピラティス 服装 初心者」というキーワードで記事を執筆することになったとしよう。まず、その記事の読者となる検索ユーザーは、どのようなニーズを持っているのか、洗い出していく。

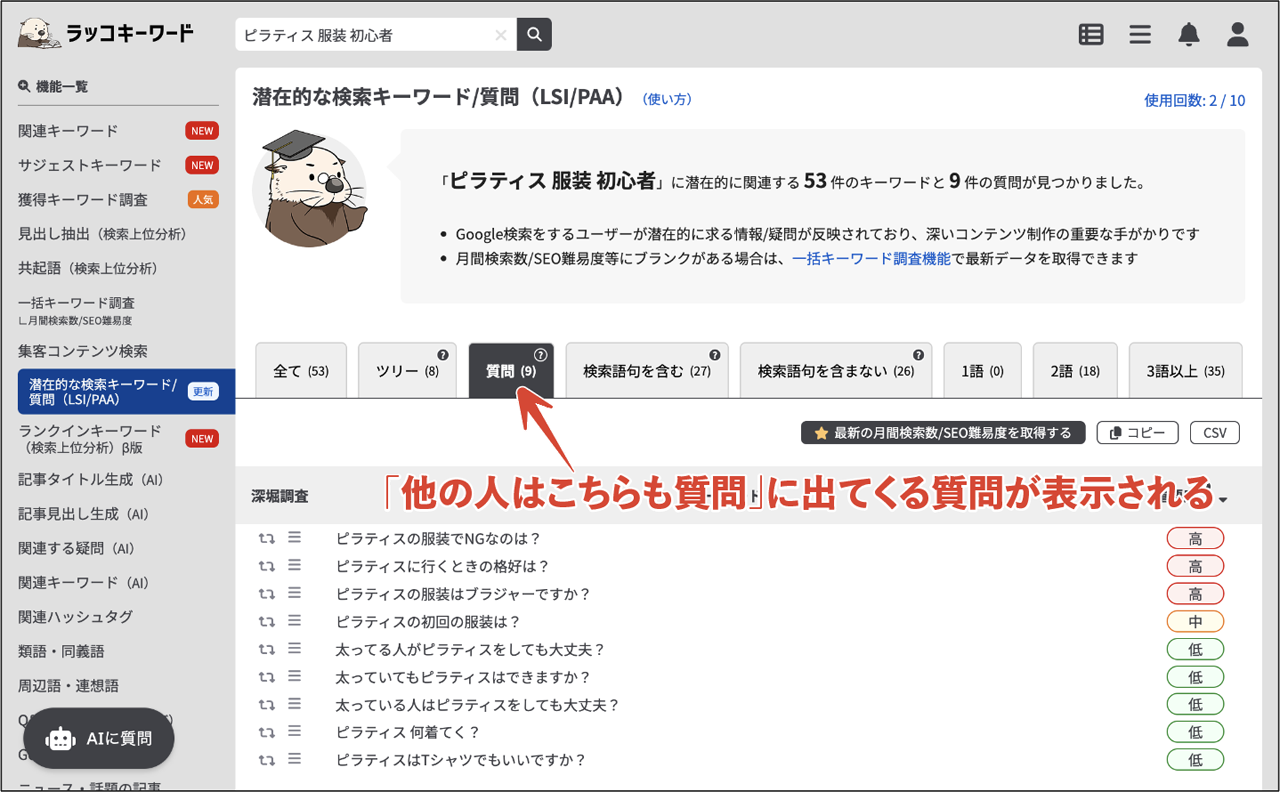

このときに役立つのが、[潜在的な検索キーワード/質問(LSI/PAA)]の機能だ。Google検索をするユーザーが潜在的に求める情報・疑問が反映されたリストが生成される。

とくにチェックしたいのが、Googleの「他の人はこちらも質問」に出てくる質問がまとめて表示される[質問]のタブだ。

「ピラティスの服装でNGなのは?」「Tシャツでもいいですか?」など、読者は具体的に何を知りたいのか推測するのに役立つ。

また、「太っていても大丈夫?」という質問からは、体型を気にする潜在ニーズがうかがえる。ピラティスに適した服装であり、かつ体型カバーも叶える提案が喜ばれるかもしれない……、などと思考を巡らせていこう。

もうひとつチェックしてほしいのが、[Q&Aサイト(知恵袋など)]の機能だ。Yahoo!知恵袋と教えて!gooのQ&Aが抽出される。

![[Q&Aサイト(知恵袋など)]の機能](https://lucy.ne.jp/bazubu/wp-content/uploads/2025/04/what-are-sea-racco-keywords-that-are-very-useful-seo-21.png)

「冬の時のピラティスの服装って夏の時と同じ格好なの?」「ピラティス体験はどのような服装で行きますか」など、ユーザーの潜在ニーズについて新たな発見が得られるだろう。

このようにして、読者の悩みや感情、願望、心理状態について理解を深めていく。理解が深まると、おのずと何を記事に書くべきか、イメージができていくはずだ。

5-2. 見出し抽出機能を参考にする

実際に記事を書くときには、いきなり本文を書き始めるのではなく、まず記事全体の見出し構成を組み立てる。

ここで[見出し抽出]機能が役に立つ。Google検索結果1位〜20位の上位記事のタイトル・ディスクリプション・見出し・文字数が、一覧リストで表示される便利機能である。

![[見出し抽出]機能](https://lucy.ne.jp/bazubu/wp-content/uploads/2025/04/what-are-sea-racco-keywords-that-are-very-useful-seo-22.png)

検索上位サイトが、どのような見出しで記事を構成しているか把握でき、自分の記事に入れるべき項目を漏れなくチェックできる。

上位記事の見出しを見て、共通して含まれている項目があれば、自分の記事でも網羅すべきかもしれない。逆に、自分が入れるべきだと思うのに上位記事に含まれない項目があれば、それを差別化ポイントにできるかもしれない。

このように考えながら、見出し構成を組み立てていこう。

5-3. AIタイトル・見出し生成機能を使ってみる(有料プランのみ)

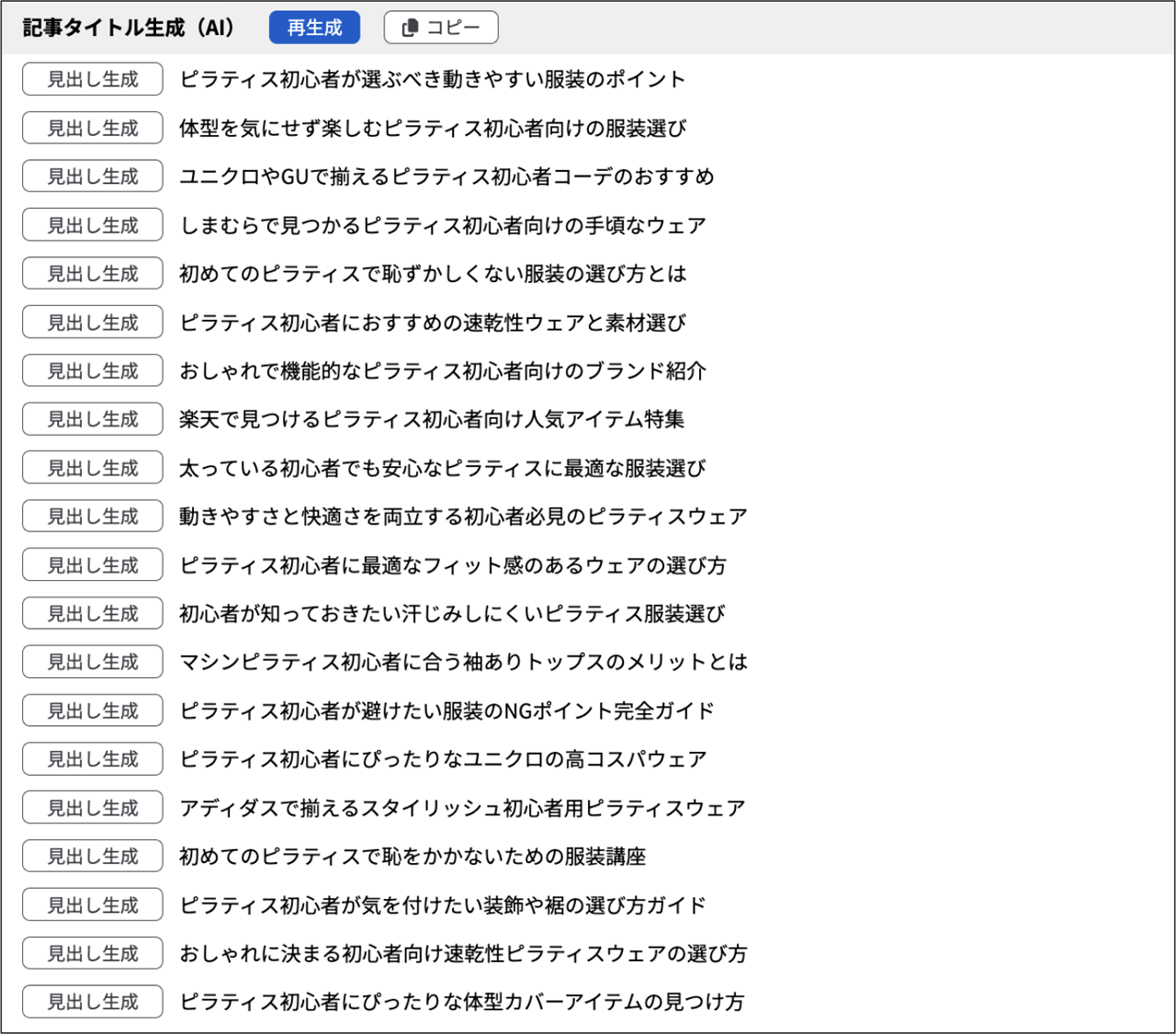

有料プランであれば、AIによるタイトルや見出しの機能も使えるので、紹介しておこう。

まず、[記事タイトル生成(AI)]の機能では、キーワードを入力すると、そのキーワードの検索ニーズに基づいて記事タイトル案を生成してくれる。AIモデルはGPT-4o miniまたはGPT-4o(高精度)の2つから選択可能だ(2025年2月現在)。

![[記事タイトル生成(AI)]の機能](https://lucy.ne.jp/bazubu/wp-content/uploads/2025/04/what-are-sea-racco-keywords-that-are-very-useful-seo-23.png)

以下は「ピラティス 服装 初心者」のキーワードで記事タイトルを生成した例である。

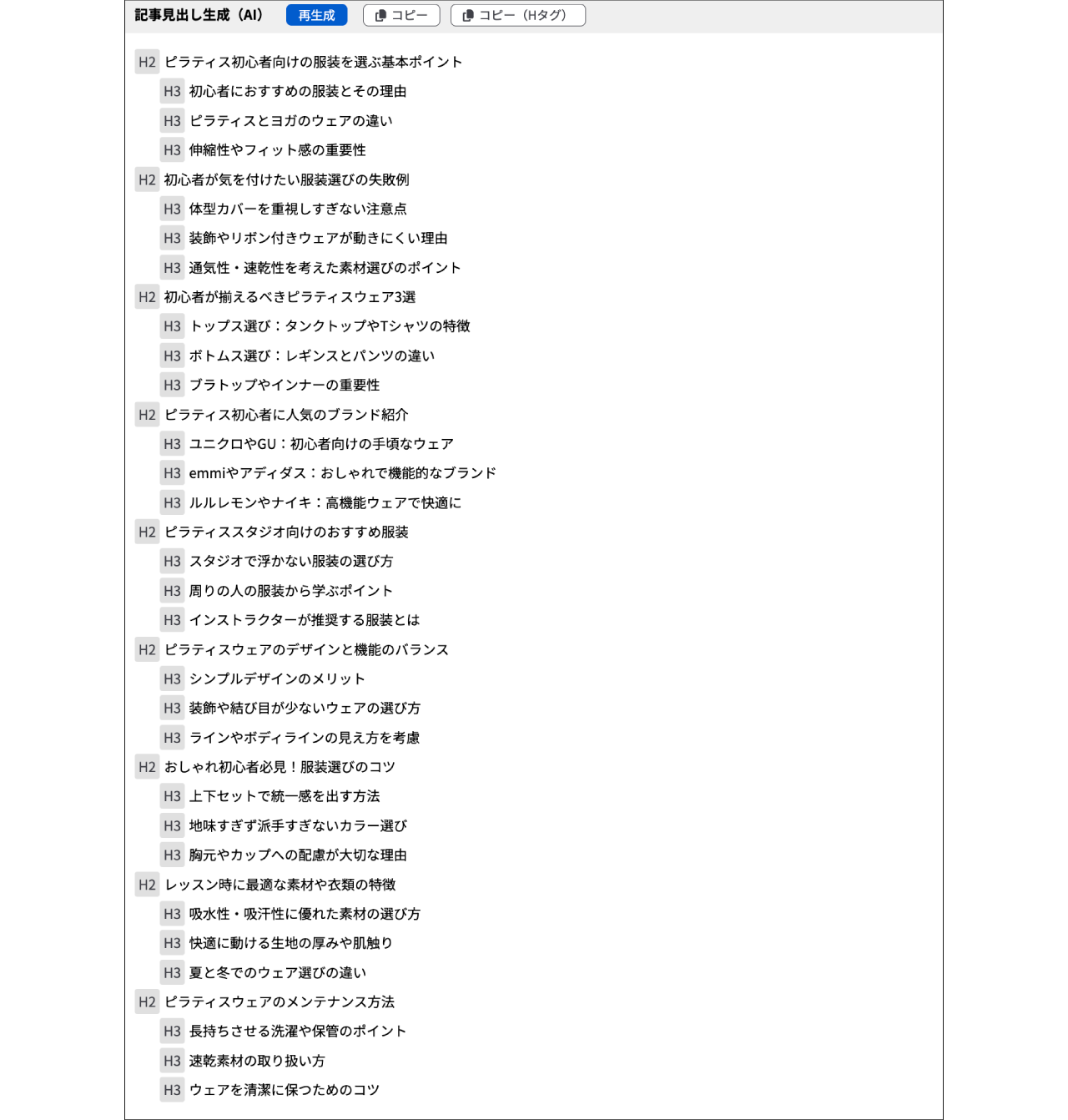

さらに、[記事見出し生成(AI)]の機能を使いたいときは、上記の生成タイトル左端の[見出し生成]をクリックするか、またはSEOキーワードとタイトルを自分で指定して生成する。

![[記事見出し生成(AI)]の機能](https://lucy.ne.jp/bazubu/wp-content/uploads/2025/04/what-are-sea-racco-keywords-that-are-very-useful-seo-25.png)

以下は、タイトル「ピラティス初心者が選ぶべき動きやすい服装のポイント」で生成した見出し構成案である。

ここで、「この見出しって、SEO的に優れているの?このまま使っていいの?」という点が気になるかもしれない。

ラッコキーワードの記事見出し生成(AI)機能説明には、

〈あくまでも既に世の中にあるコンテンツを基にした草案であるため、

更に独自の価値を追加し、よりよい記事を完成させてください〉

と記載されており、まさにそのとおりである。

既存コンテンツとの同質性を担保する(=同じレベルで戦うために最低限必要なレベルを確保する)ためには有益だが、差別化はまったくできない。よって、参考にしつつも、最終的には自力で創造しないと検索上位は狙えないことを理解したうえで扱おう。

***

以上が、ラッコキーワードを使った記事執筆の流れである。一連のプロセスで感じられるのは、ラッコキーワードが常にユーザー目線のガイドを示してくれるということだ。

キーワード選定から見出し作成まで、一貫して「検索ユーザーは何を求めているか?」を軸にツールがサポートしてくれるため、初心者でもズレにくい。これは実務上、非常に大きなメリットである。

6. 初心者が注意したい誤った使い方

ラッコキーワードの誤った使い方による弊害についても触れておこう。優れたツールも使い方を誤れば毒にもなり得る。以下にありがちな間違いと、そのリスクを列挙する。

- やみくもに大量のキーワードを詰め込む

- ビッグキーワードばかり狙う

- 他サイトの見出しを丸写しにする

- 数字に振り回される

6-1. やみくもに大量のキーワードを詰め込む

まずやめてほしいのが、ラッコキーワードで取得した関連キーワードを、とにかく記事本文に全部盛り込もうとする行為だ。

一見、関連キーワードを網羅すればSEOに効きそうに思えるかもしれない。しかし無計画に詰め込めば、文章が不自然になりユーザーにとって読みにくいコンテンツになる。

検索エンジンも近年は文章の自然さやユーザー満足度を重視するため、キーワードの羅列的な詰め込みは低評価となる。

キーワードはあくまでユーザーのニーズをくみ取る指針であり、使うかどうかは文脈次第だ。1記事ですべての関連キーワードに触れる必要はまったくない。重要なトピックに絞って深掘りするほうが評価される。

6-2. ビッグキーワードばかり狙う

ラッコキーワードで表示される中には月間検索数が非常に多い人気ワード(ビッグキーワード)もある。初心者が陥りがちなのは、「せっかくならアクセスがたくさん来そうなキーワードを狙おう」と欲張ってしまうことだ。

しかし前述のとおり、ビッグキーワードは強豪ぞろいの戦場だ。新規サイトや初心者がいきなり「ダイエット」や「投資」など単語レベルのキーワードで上位を取るのは難しい。

ラッコキーワードにはロングテール(検索される回数は少ないが特定的なニーズに応えるワード)も多く出てくるのだから、そちらを狙うべきである。

ビッグキーワードばかり追いかけても徒労に終わり、サイトの成長が遅れるばかりか、最悪モチベーションも折れてしまうだろう。

6-3. 他サイトの見出しを丸写しにする

ラッコキーワードの見出し抽出機能で競合記事の構成を調べ、それをそっくり真似て記事を作る人もいる。しかし他サイトの構成をコピーするだけでは独自性がなく、検索エンジンからも評価されない。

上位サイトの見出しは参考になる情報だが、重要なのは「なぜその見出しなのか」を理解し、自分なりの切り口を加えることだ。

先ほど生成AIの項目でも触れたが、単に真似ただけの記事は後追い劣化コンテンツとなり、上位を奪うことは難しい。見出し抽出機能はあくまで参考資料として活用し、コンテンツの骨子は自分で組み立てよう。

6-4. 数字に振り回される

有料版を使っている場合、検索ボリュームや難易度スコアなどさまざまな数値データが得られる。しかしその数値ばかりを気にして「ボリュームが少ないから切り捨て」「難易度が高いから諦める」と機械的に判断するのは危険だ。

実際には検索ボリュームが少なくても濃いユーザー(コンバージョンに近い)層が含まれるキーワードもあるし、難易度が高く見えてもコンテンツ次第で勝負できる場合もある。

数値はあくまで目安と捉え、最終的には自分のサイト状況やリソース、専門性との兼ね合いで総合判断しよう。数字に振り回されすぎると、本来狙うべき良質なキーワードを見逃す可能性もある。

***

以上のような誤用を避け、常にユーザーファーストの視点に立ち戻ることが大切だ。

ラッコキーワードは「ユーザーが検索している言葉」を教えてくれるが、それに応えるコンテンツを作るのは自分である。

「このキーワードを使えば上位表示できる」ではなく「このキーワードで検索するユーザーの問題を解決しよう」という発想でコンテンツを作れば、おのずと正しい使い方ができるだろう。ツールに頼りすぎず、かといって敬遠しすぎず、バランス良くラッコキーワードを活用してほしい。

7. ラッコキーワードの強み・限界

ここまで初心者の方にもわかりやすくラッコキーワードについて解説してきた。ここからは、すでにほかの有料ツールを使いこなしている中級者以上の方に向けて、ラッコキーワードの強みや限界、他ツールとの比較について見ていこう。

まず、ラッコキーワードの強みと、知っておくべき限界・弱点を整理する。

7-1. 強み・長所

ラッコキーワードの強み・長所としては、以下4つのポイントが挙げられる。

(1)日本語特化の徹底した網羅性

ラッコキーワード最大の強みは、日本のユーザーが検索する関連キーワードを漏れなく拾える点だ。Googleだけでなく、YouTube・Amazon・楽天市場など日本人になじみ深いプラットフォームのサジェストまで取得できるため、ユーザーの興味関心を360度洗い出せる。「こんなニッチなワードまで……?」と思うような関連ワードも見逃さない網羅性は、ほかの海外製ツールには真似できない部分だ。

(2)操作が簡単で高速

入力してボタンを押すだけで結果が即座に表示される手軽さも魅力だ。画面レイアウトもシンプルで、日本語表示なので直感的に使える。キーワードの抽出スピードも速い。初心者が扱いやすいという点でハードルが低く、多くの人に使われる理由となっている。

(3)ユーザーニーズに直結したデータ

表示されるのは実際にユーザーが検索窓に入力しているキーワードや質問内容が主体であるため、「生のニーズ」がダイレクトにわかる。人々の関心や悩みを反映した貴重な情報が豊富だ。ラッコキーワードを見れば、そのテーマについてユーザーが何を知りたがっているかが手に取るように理解できる。コンテンツ制作者にとって、これほど心強いものはない。

(4)多彩な機能の一体化

前述のように、サジェスト・関連ワードだけでなく、見出し抽出、トレンドデータ、AIによるタイトル提案まで備えている。本来であれば複数の専門ツールを使い分けないと得られない情報を、一カ所でまとめて取得できる効率の良さは強みだ。無料でも多くの機能を使えるため、コストパフォーマンスも高い。

7-2. 限界・弱み

一方、限界・弱みとしては、以下2つのポイントが挙げられる。

(1)日本語以外のデータに非対応

ラッコキーワードは日本市場向けに特化しているため、英語をはじめ外国語の検索キーワードデータは取得できない(2025年3月現在)。海外SEOや多言語サイト向けのキーワード調査には基本的に使えない点は注意が必要だ。同様に、Google以外の海外検索エンジン(たとえばBing英語版や百度など)のサジェストもサポート外である。国内向けには最強だが、グローバルなキーワード戦略には別途海外対応のツールを用いる必要がある。

(2)被リンクやドメインオーソリティの情報がない

ラッコキーワードはあくまで検索クエリに関する分析ツールであり、検索順位を左右するほかの要因、たとえば被リンクやドメインオーソリティといったデータは提供していない。SEOでは被リンク戦略も重要だが、その点はAhrefsなど被リンク専門ツールの領域だ。ラッコキーワードだけでSEO対策の全貌をカバーすることはできず、コンテンツSEO部分(キーワード・ネタ選びとコンテンツ設計)にフォーカスしたツールであるといえる。

8. ラッコキーワードとAhrefsの比較

最後に、バズ部読者の方はAhrefsユーザーが多いので、Ahrefsとラッコキーワードの比較について整理しておこう。

- Ahrefsの概要:月額21,890円〜・被リンク分析に強み

- 機能面:Ahrefsは多機能・ラッコは特化型

- データの質:一部はラッコにも軍配

- 使い勝手:Ahrefsは上級者向け・ラッコは初心者もOK

- 総評:用途とユーザー層で棲み分け・どちらも優れたツール

8-1. Ahrefsの概要:月額21,890円〜・被リンク分析に強み

Ahrefs(エイチレフス)はシンガポールにある「Ahrefs Pte.Ltd」社が提供するツールで、その最大の特徴は被リンク分析の強さと競合サイト分析の充実度にある。

月額・税込21,890円〜(2025年3月現在)と高価ではあるが、60万人以上のユーザーを抱えており、プロフェッショナル向けツールとして確固たる地位を築いている。

出典:フルスピード「料金プラン SEOの被リンク分析・競合調査ツール | Ahrefs(エイチレフス)」

8-2. 機能面:Ahrefsは多機能・ラッコは特化型

| Ahrefs | ラッコキーワード |

|---|---|

| キーワードリサーチ・競合分析・ランクトラッキング・サイト監査など、広範なSEO分析を網羅する多機能ツール。 | キーワードリサーチとコンテンツ企画に特化。被リンクチェックやテクニカルSEO監査は非搭載。 |

機能面で比較すると、Ahrefsはまさに多機能オールインワンSEOツールだ。キーワードリサーチ(Keyword Explorer)、競合分析(Site Explorer)、コンテンツエクスプローラー、ランクトラッキング、サイト監査など、SEOに必要なあらゆる分析を網羅する。

一方のラッコキーワードは、前述の通りキーワードリサーチとコンテンツ企画に特化したツールであり、被リンクチェックやテクニカルSEOの監査機能などは持たない。その意味で、両者の方向性はかなり異なっている。

8-3. データの質:一部はラッコにも軍配

| Ahrefs | ラッコキーワード |

|---|---|

| 独自の推定データを利用しておりGoogleデータとズレる場合あり。一方、被リンクや競合検索流入キーワードなど、包括的なサイトデータを取得できる。 | 日本語キーワードの拾い漏れが少なく、検索傾向の実態をつかみやすい。被リンクデータは非対応。競合検索流入キーワードなどの機能は徐々に拡充されている。 |

データの質に関していえば、検索キーワードデータについてはラッコキーワードにも軍配が上がる部分がある。先にも触れたが、Ahrefsは独自データをもとに検索ボリュームなどを推定しているため、日本語の一部キーワードでGoogleの実態とずれるケースがある。

正確な検索ニーズの把握には、Ahrefsだけでなくラッコキーワードを併用すると、より高い精度を追求できるだろう。

一方、被リンクデータや競合サイトの検索流入キーワード数といった指標はAhrefsの強みである。被リンクデータに関しては、ラッコキーワードはまったくカバーしていないため、Ahrefsの利用が必須となる。

8-4. 使い勝手:Ahrefsは上級者向け・ラッコは初心者もOK

| Ahrefs | ラッコキーワード |

|---|---|

| 英語UIがベースで専門用語が多く、初心者にはなじみにくい。 | 日本語UIで情報が整理されており、軽量で動作も軽快。初心者でも扱いやすい。 |

使い勝手については、ラッコキーワードのほうがシンプルで直感的だ。

Ahrefsは英語UIが基本であり、日本語表示に変えても直訳感が否めない。専門用語も多く、初心者にはハードルが高い。ラッコキーワードは日本語UIで必要なデータが見やすく整理されているため、初心者でも迷わず操作できる。

たとえば関連キーワードを調べるだけならラッコキーワードは1クリックだが、AhrefsではKeyword Explorerを開き、国と言語を指定し…といくつか手順が必要だ。またラッコキーワードは軽量で動作も軽快なのに対し、Ahrefsは高機能ゆえに情報量が多く、慣れないと何を見ればよいかわからないという声もある。

8-5. 総評:用途とユーザー層で棲み分け・どちらも優れたツール

総評として、機能・データ面ではAhrefsは包括的なSEO分析ツール、対してラッコキーワードは日本市場向けの特化ツールという棲み分けである。どちらが優れているというより、用途とユーザー層が違うイメージだ。

ざっくりいえば、「検索クエリ(キーワード)に関するデータ」はラッコキーワードが充実、「サイト(ドメイン)に関するデータ」はAhrefsが充実という違いになる。

個人サイトや小規模サイトの運営者なら、ラッコキーワードで十分というケースも多い。一方、有料SEOツールを使いこなしているプロにとっては、ラッコキーワードは併用の価値があるツールといえる。

9. まとめ

本記事では「ラッコキーワード」をテーマに解説した。要点をまとめておこう。

最初にラッコキーワードの基礎情報として以下を解説した。

- 無料でも使えるSEOに特化した日本製キーワード調査ツール

- 検索サジェストや関連キーワードの網羅的な収集に強み

- UI改善と機能拡張を積極的に実施中

ラッコキーワードの注目機能として以下が挙げられる。

- サジェストキーワード・関連キーワードの収集

- 検索上位記事の見出し抽出機能

- Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトからの質問抽出

- 有料プランでの月間検索数(検索ボリューム)表示

- 競合サイトの獲得キーワード調査機能

- AI(人工知能)を活用したタイトル・見出し生成支援

SEO初心者向けのラッコキーワード使用例を解説した。

- 検索ユーザーの悩みや疑問を知るためにQ&Aサイト検索を活用

- 上位サイトの見出し構成を参考にしつつ、差別化ポイントを探る

- AIの提案を参考にしながらも、最終的には独自の価値を加えた記事に仕上げる

初心者が注意したいラッコキーワードの誤った使い方は以下のとおりだ。

- 大量の関連キーワードをやみくもに記事に詰め込むこと

- 競合の強いビッグキーワードばかりを狙うこと

- 他サイトの見出し構成をそのまま丸写しすること

- 検索数やスコアなどの数字に振り回されること

ラッコキーワードの強み・限界として、以下を解説した。

- 強み:日本語キーワードに特化した徹底的な網羅性、簡単な操作性、ユーザーの生のニーズがわかるデータ、多彩な機能の一体化

- 弱み:海外の言語や検索エンジンには非対応、被リンクなどの情報がない

ラッコキーワードとAhrefsの比較は以下のとおりだ。

- 機能面ではAhrefsが広範なSEO分析を網羅するのに対し、ラッコキーワードはキーワードとコンテンツに特化

- データ面ではラッコキーワードの日本語キーワード網羅性が強みだが、被リンクはAhrefsの独壇場

- 使い勝手はラッコキーワードが日本語UIでシンプルなのに対し、Ahrefsは英語ベースで専門的

正しい使い方さえ心がければ、ラッコキーワードは検索ユーザーのニーズを知るための心強い味方となる。コンテンツ品質とユーザー満足度を高めるために、うまく活用していこう。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。