- オンライン

オウンドメディアとは?あなたの会社に莫大な価値をもたらす4つの理由

「オウンドメディアって何?どう役に立つんだろう?自社でも取り組むべきだろうか?」

オウンドメディアという言葉を耳にしたものの、どのようなものか具体的にはわからないという方は少なくない。言葉の意味は知っているが、ビジネス活用することにどんな意義があるのかは把握していないという場合もあるだろう。

オウンドメディアとは、自社で保有・運営するメディアのことである。オウンドメディアにはオフラインの媒体も含まれ、具体例としては以下のようなものが挙げられる。

【オウンドメディアの具体例】

オンライン | オフライン |

・Webサイト(情報メディア) | ・カタログ |

オウンドメディアなら、世界中のユーザーに向けて低コストで自社の魅力を伝えることができる。課題を感じて情報を探しているユーザーに効果的に接触できれば、購入に至りやすい。さらには、一度作ったコンテンツで継続的に見込み客を集めることも可能なのである。

オウンドメディアは、このような特徴によって莫大な成果を生み出すビジネス施策だ。

実際に私たちバズ部は、オウンドメディア経由で50億円以上の売上を創出してきた。また支援したクライアントの中には、「累計売上106億円」「問い合わせ月4,400件以上」といった成果を叩き出しているメディアもある。これらにかかったコストは、コンテンツ制作にかかった人件費と月額数万円のサーバー代だけだ。

この夢のような成果は、決して他人事ではない。オウンドメディアの本質を理解して正しく取り組めば、誰にでもチャンスはあるのだ。

そこで本記事では、オウンドメディアとは何かということに加えて、ビジネス活用する意義から最も効果的な運用方法までを詳しく、かつ易しく解説する。読み終えたときには、初心者でもオウンドメディアを説明できるようになり、自社で取り組むか否かの意思決定も可能になるはずだ。

オウンドメディアに接点ができたこの素晴らしい機会を無駄にせず、自社ビジネスの発展に活かすために、ぜひ最後まで読んでもらいたい。

目次

1. オウンドメディアは世界中のユーザーに低コストで自社の魅力を伝えられる手段

オウンドメディアとは、自社で保有・運営することで、広告費をかけずに世界中のユーザーに向けて自社の魅力を伝えられるメディアだ。

まずは、オウンドメディアとは何かがすっきり理解できるように、以下の内容を確認しよう。

・オウンドメディアの定義 |

1-1.オウンドメディアとは自社で保有・運営するメディアのこと

オウンドメディアとは、自社で保有し運営するメディアのことをいう。

Web上で情報発信するブログのようなイメージが強いかもしれないが、本来はそれに留まらず、より広い範囲を指す。メディアという言葉自体が、「情報を伝える手段」という広い意味をもつからだ。

そのため、自社で保有・運営する情報伝達手段はすべてオウンドメディアだといえる。以下がオウンドメディアの具体例だが、当然オフラインの媒体も含むことになるのだ。

【オウンドメディアの具体例】

オンライン | オフライン |

・Webサイト(情報メディア) | ・カタログ |

オウンドメディアは自社独自のメディアであるという性質上、自由な形で情報を発信することができる。自社の特徴や強みを存分にアピールする事ができ、それを多くの見込み客に見てもらう事ができれば、莫大な集客効果を実現できるのだ。

1-2.オウンドメディアとその他のメディアとの違い

オウンドメディアを理解する上では、その他のメディアとの違いを知っておくのがよい。それによって、オウンドメディアの特徴を正しく捉えられるからだ。そこで、トリプルメディアという概念をご紹介しよう。

トリプルメディアは、企業とユーザーをつなぐ以下の3種類があるとする考え方だ。

1)ペイドメディア:費用を出して情報発信するメディア(広告)

2)アーンドメディア:第三者に発信を委ねるメディア(ユーザーのSNS・口コミ・報道など)

3)オウンドメディア:自社で保有・運営するメディア(自社サイト・自社のSNS・広報誌など)

ペイドメディアとは、費用を払って出稿する広告のことである。ターゲティングしたユーザーにアプローチしやすく、即効性がある。

アーンドメディアは、企業が調整できない形で情報発信されるメディアで、ユーザーのSNSやニュースなどのことである。第三者の声だという特性上、ユーザーに信頼性が高いと思われやすい。

オウンドメディアは、自社で保有・運営するメディアだ。同じSNSでも、ユーザーのアカウントはアーンドメディアであり、自社のアカウントはオウンドメディアだということになる。

【トリプルメディアの比較表】

比較項目 | オウンドメディア | ペイドメディア | アーンドメディア |

定義 | 自社で保有・運営するメディア | 費用を出して発信するメディア | 第三者に発信を委ねるメディア |

媒体例 | ・Webサイト | ・テレビCM | ・ユーザーのSNS |

費用 | 低い | 高い | かからない |

情報の質 | 本当に伝えたいことを自社の言葉で発信できる | 内容の正確性は高いが受け取り手に疑われる場合もある | 調整できない |

情報提供のタイミング | ユーザーが必要とするタイミングに合わせられる | 企業側のタイミングで発信する | 調整できない |

ユーザーの信頼性 | どちらにも受け取られ得る | 低い | 高い |

効果の即効性 | 低い | 高い | 調整できない |

効果の持続性 | 高い | 低い | 調整できない |

オウンドメディアでは、立ち上げてから実際に売上を得るまでにある程度の時間がかかる。また、ユーザーの信頼を得るには良質なコンテンツを作らなければならず、そのための費用や人材が必要だ。これらが、オウンドメディアのデメリットだといえる。

一方でオウンドメディアは、低コストで情報発信でき、その内容やタイミングも完全にコントロール可能で、効果の持続性が高い。これが大きなメリットであり、圧倒的な成果を生み出す所以なのだ。

オウンドメディア・トリプルメディアについては、以下の記事でも解説している。もっと詳しく知りたいという方は、参照してほしい。

参考記事:オウンドメディアとは?意味や他メディアとの違い・重要性【入門編】

オウンド・ペイド・アーンドメディアの違いと効果的な使い分け方

2. オウンドメディアがあなたの会社に莫大な価値をもたらす4つの理由

オウンドメディアとは何かがイメージできたところで気になるのは、本当にビジネス活用する意義があるのか?ということではないだろうか。

結論から言うとオウンドメディアは、あなたの会社に莫大な価値をもたらす。

たとえば私たちバズ部は、オウンドメディア経由で50億円以上の売上を創出している。さらに私たちが支援した中には、「メディア経由で累計売上106億円」や「問い合わせ月4,400件以上」といった成果を出しているメディアもあり、業績が飛躍的に伸びるケースが次々に生まれているのだ。

このインパクトを、あなたはどう感じるだろうか。正しく取り組めば、中小企業でも(私たちも中小企業だ)、ニッチなビジネス領域でも、オウンドメディア後発隊でも、成果を出せるチャンスがある。

その理由について、解説していこう。

| オウンドメディアがあなたの会社に莫大な価値をもたらす理由 |

| ● 低コストで大量の見込み客を集められる ● 一度作れば継続的に集客できる ● 検討度合いの高いユーザーを集客しやすい ● 企業の理念に強く共感し中長期的に活躍する人材を採用できる |

2-1. 低コストで大量の見込み客を集められる

オウンドメディアを活用すると、低コストで大量の見込み客を集められる。

前述したように、オウンドメディアで情報発信するのに広告費はかからない。コンテンツ制作は必要になるが、社内で対応できれば人件費だけで済む。

たとえばWeb媒体であれば、そうしてコンテンツさえ準備しておけば世界中のネットユーザーに自社の魅力を伝えられるのだ。アプローチできる人の数は無限大、ともいえるだろう。

バズ部では、月間数十万人以上がコンテンツを閲覧しており、そこから累計50億円以上の売上が生まれている。これにかかっている費用は、月額数万円のサーバー代だけだ。

オウンドメディアでは、コンテンツを作るだけでこれほどの成果が出せるのである。ここまで圧倒的なパフォーマンスを出せる施策は他にあるはずがない。

このようにオウンドメディアでは、低コストで広範囲に情報を発信できるため、極めてコスパよく見込み客を集めることが可能だというわけだ。

2-2. 一度作れば継続的に集客できる

オウンドメディアのすごさは、先ほどお伝えしたような大きな成果を「ストック性をもって」実現できるという点だ。言い換えると、一度コンテンツを作れば、それで継続的に集客が行えるという事だ。

なぜならオウンドメディアは、基本的にユーザーの情報検索を契機として接点をもつ施策であるからだ。世の中から検索行動がなくならない限りはコンテンツが露出し、見込み客を集め続けるのである。

実際にバズ部でも、ほとんど新しいコンテンツは作成していないが、それにも関わらずオウンドメディア経由で安定した売上が生まれている。誤解を恐れずに言うとすれば、不労所得だ。「何もしていないのに、毎年数億円の売上が上がっている」という状態である。こんな施策が他にあるだろうか?

このようにオウンドメディアでは、ストックした情報によって継続的に見込み客を集められるため、安定した集客基盤を構築することに役立つのである。

2-3. 検討度合いの高いユーザーを集客しやすい

オウンドメディアでは、検討度合いの高いユーザーを集客しやすい。何かしらの課題を感じ、それを解決したいと考える人たちが集まってくるからだ。

Webサイトの記事であれば、検索エンジンにキーワードを打ち込んだユーザーがやってくる。検索行動をとるということは課題を感じているということであり、ユーザーがその対象に課題を感じているか否かというのは、収益性に甚大な影響を与える。

たとえば、テレアポの平均的な成功率は1%だ。商談のアポイントを取れるのは、よくて100コールに1件というレベルである。それに対して、バズ部に検索経由で訪れたユーザーは「70%」が商談に来てくれる。

このように、ユーザーがその時点で課題を感じているか否かは、マーケティングの結果に天と地ほどの違いをもたらす。オウンドメディアは、課題を解決するための商品・サービスを求めている人、つまり購入に至る可能性が高い人を集めやすいのである。

検討度合いが高いユーザーには、営業活動が不要になる

オウンドメディアを訪れた人は、コンテンツを読んで企業や商品・サービスのことを理解する。その上でコンタクトしてくるため、すでに購入の意思が固まっていることが多く、営業をしなくてもスムーズに成約に至ることが多い。

バズ部でも、私たちのことをよく理解した上で問い合わせしてくれるユーザーの割合がとても高いと感じている。その方たちからは、「他の会社に依頼するつもりはなく、ぜひバズ部さんとご一緒したい」という声が多く聞かれる。

そのため、私たちが商談の場で営業と呼ばれる行為をすることは、一切ない。問い合わせてくれた時点で、お客様の中では既にバズ部と契約することが決まっているのだ。ちなみにこのようなお客様は、契約単価・継続率も明らかに高い。

2-4. 企業の理念に強く共感し中長期的に活躍する人材を採用できる

オウンドメディアは、企業の理念に強く共感し中長期的に活躍する人材の採用に寄与する。

コンテンツを作る過程では、必然的にその企業の理念や文化が表現される。そのコンテンツを読んだ求職者は、企業・商材についてよく理解した上でエントリーするため、「どこかではなく、ここで働きたい」という人材を獲得しやすくなるのだ。

このような社員はすでに会社の考え方にコミットしているため、期待するパフォーマンスを目指す意欲が高く、入職後のリアリティショックが生まれにくいことから離職の可能性が低い。

私たちも、「バス部の考え方に共感した」という社員を数多く採用している。求人サイトも利用しているが、バズ部経由で採用した社員の方が明らかにが継続率が高いと実感しているところだ。

実は筆者である私も、7年前にバズ部を運営する株式会社ルーシーに転職してきたが、それ以前からバズ部を見ており、「こんなに素晴らしい考え方でマーケティングを行っている企業があるのだ」と思って応募を決めた。

バズ部ほどマーケティングに真正面から向き合っている企業は他になかったため(あるとしてもオウンドメディアでその情報が発信されていず認識できなかった)、この業界ではルーシーだけに応募したことを覚えている。

このようにオウンドメディアは、売上向上のみならず企業の宝となる人材を確保することにも効果を発揮するのである。

実際にオウンドメディアで成功した事例を参照したいという方は、以下の記事をご覧いただきたい。

参考記事:BtoCオウンドメディア成功事例14選とその成功要因を詳しく解説

BtoBオウンドメディア成功事例11選|真の成功要因をプロが解析

3. まずは記事か動画のオウンドメディアを起点として、Webの各媒体に広げていこう

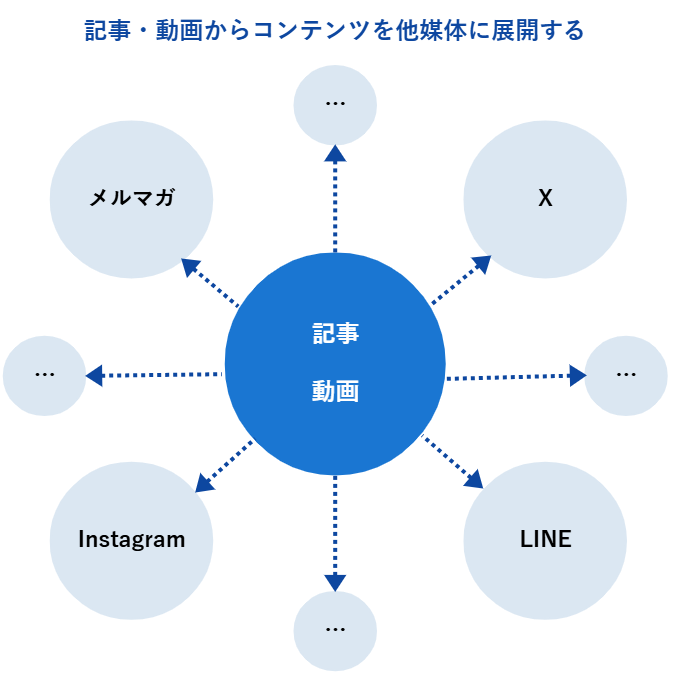

オウンドメディアを運用するなら、まずはWebサイト記事かYouTube動画を起点として、他の媒体に広げていくとよい。

記事の場合はGoogleやYahoo!などの検索エンジン経由で集客し、動画の場合はYouTube上で情報収集するユーザーにアプローチする。前述したように、検索行動をとるユーザーは検討度合いが高いため、購入に至りやすい。この層を中心に訴求するのが効果的だというわけだ。

現状、ユーザーの検索行動に使われる媒体としてはGoogleなどの検索エンジンが圧倒的首位にあり、それにYouTubeが続く形になっている。だからこそ、まずは記事か動画を中心に据える事をお勧めしたい。

また、記事と動画は多くの情報を伝えられるとともに、形式を変えて他の媒体に掲載することができる。つまり、コンテンツを横展開していくための素材になるのである。

そのため、まずは記事または動画コンテンツを作成し、それを

- その他のSNS

- メルマガ

に転用することで、中心となる「Webで積極的に情報収集しているユーザー」にアプローチしつつ、他の媒体にいるユーザーにも効率的に接触できる。

実際に私たちはこのやり方を実践しており、50億円以上を売り上げるという大きな成果を出してきた。自信をもっておすすめできるため、安心して取り組んでほしい。

ちなみに、コンテンツを横展開して各Web媒体に広げていくのは、さほど大変なことではない。その点も心配せずに読み進めていただければと思う。

まずは記事と動画のどちらを選ぶかについて、「どのような情報を伝えるのか」に応じて判断しよう。

3-1. 論理の側面が強い場合には記事・ビジュアルの側面が強い場合には動画から広げるのがおすすめ

Webサイト記事とYouTube動画は、伝える情報の論理性を重要視する場合には記事、ビジュアルが必要な場合には動画を中心に手掛けるのがおすすめだ。

文章なら、情報を詳細かつ具体的に表現しやすい。言葉の定義や根拠データを正確に記載できるため、誤解が生まれにくいという側面もある。

また、読者が自分のペースで読み進めたり振り返ったりできるため、内容をより深く理解しやすいということもあり、論理的な情報提供に適しているというわけだ。

たとえば、法律改正について考えてみよう。どのような改正が行われたのかという「概要的な情報」は、動画でも解説可能だ。しかし、対象となる職種の詳細なリストやその人たちが行うべき手続きの具体的手順などの「詳細な情報」は、文章で解説した方がわかりやすい場合が多いだろう。

難しい法律用語は文字で明確に示すことで、誤った理解を防げる。さらに、読者は必要な部分を何度でも読み返せるため、その内容をしっかりと定着させられるのだ。

一方の動画は、情報が直接視覚・聴覚に伝わるため、視聴者が直感的に理解でき具体的なイメージを形成しやすい。また流し見でもある程度内容を把握できるため、視聴のハードルが低いという特徴もある。

自動車などデザインや実際の使い勝手をアピールしたい商材、観光やインテリアなど現場の雰囲気を伝えたいケースが代表的だ。

それぞれが適している業種の例をご紹介しておこう。

記事が適している業種 | 動画が適している業種 |

・BtoBビジネス | ・エンタ-テイメント |

ただし、自社が扱う情報の性質によってどちらかに限定すべきということではない。

たとえばBtoBビジネスを展開する企業であっても、事例紹介として顧客の生の声を伝えたいのであれば、それがリアルに表現できる動画を活用した方がいいだろう。

ここで紹介しているのはあくまで、業種によって記事と動画のどちらが向いている傾向にあるか、ということだ。

実際に運用する上では、どちらかに重点を置きつつも記事と動画を目的に応じて使い分ける、という併用スタイルで取り組むのが望ましい。

3-2. 記事・動画からSNSとメルマガに広げることで、さらに売上を増やせる

記事または動画のオウンドメディアがある程度整ったら、「作成したコンテンツを横展開する」形でSNSとメルマガにも手を広げていくのがおすすめだ。

当然ながら、検索エンジンやYouTubeだけではなくSNS上にもたくさんのユーザーが存在し、検索に利用されるケースもある。SNSにも取り組まなければ、相当数の見込み客を取りこぼす可能性があるのだ。

またメルマガは、自社に強い関心を抱いているユーザーを集めて継続的に接点をもてるという点で、効果性が高い媒体なのである。

こう聞くと大変だと感じるかもしれないが、一度記事・動画で大元のコンテンツを作成しておけば、SNS・メルマガへの横展開は「とても楽に」行うことができる。

たとえばバズ部がWebサイトの記事を動画化するやり方は、記事を動画用の原稿に微調整し、担当者が読み上げるだけだ(もちろん、それで結果が出ている)。

元記事:オウンドメディア戦略の要はこの3つ!50億円を生んだ私たちの手法

このように幹となるコンテンツを作っておくことで、検索エンジン・YouTubeだけではなく全てのユーザーとの接点において効果的なコンテンツを効率よく届けることができ、売上が最大化するのである。

本記事では詳しい方法論を省略するが、SNS・メルマガの具体的な活用方法については以下の記事でご紹介している。

参考記事:オウンドメディアの効果を最大化するSNS活用法と媒体別事例

オウンドメディア×メルマガは絶対にやるべき!売上50億企業の実例

4. オウンドメディアの始め方【運用の6STEP】

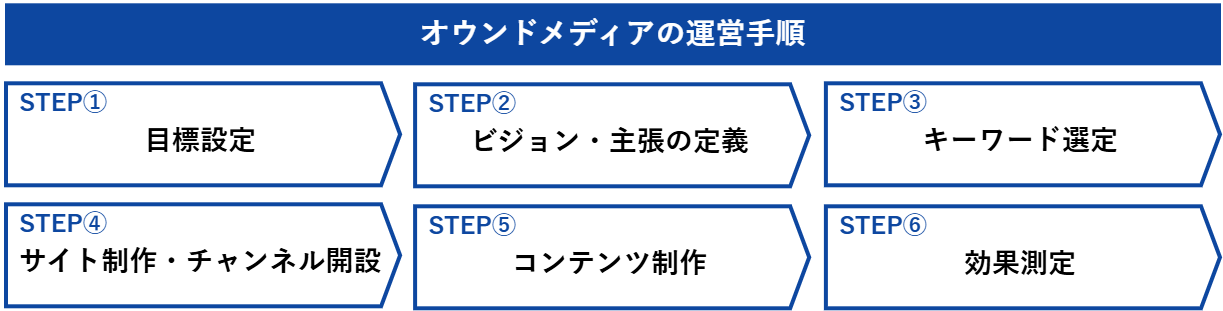

ここまで読んで、オウンドメディア運営に前向きな気持ちが湧いてきただろうか?そこで、オウンドメディアを始めるには何をどうするのかという流れをご紹介しよう。

オウンドメディア運営の方法については、以下の記事で具体的に解説しているため、ここでは概要をお伝えする。実際の運用にあたっては、そちらを一読してもらいたい。

参考記事:オウンドメディア運用の7ステップ|理想的な体制と代行していい範囲

■STEP①目標設定

オウンドメディア運営の目標にはさまざまあるが、立ち上げ後半年まではコンテンツ数を軸に設定しよう。

なぜなら、Google、YouTube共に一定数のコンテンツがないと媒体に評価されにくいため、コンテンツ数が担保されないと十分な露出が叶わない。

また、ユーザーの反応をみながらコンテンツを最適化していくにあたっては、ある程度の積み重ねがないとその是非を判断するのが難しいという側面もあるためだ。

まず記事・動画共に月に10本のペースを目標として進めると良いだろう。

■STEP②ビジョン・主張の定義

以下の3点を明確化する。どのようなメディアにするかを決める重要な工程なので、会社の代表も交えて検討しよう。

・誰をターゲットにするか |

ビジョン・主張が明確であれば、自ずとそれに適したコンテンツの案が生まれてくる。ユーザーに対して有益な情報を明快に伝える、魅力的なオリジナルコンテンツの作成につながるのだ。

たとえば、不動産投資に関する情報を提供するメディアだとしよう。上記の3点が定まっていなければ、「不動産投資に関心をもつ人」という途方もなく広い層へ向けて、万人受けするが故に浅い内容を解説することになる。

そのためユーザーに刺さらず、さらにはコンテンツごとに主張がバラつくことで、不信感さえ生まれてしまう。見込み客の獲得には、ほど遠い状態だ。

一方で、同じ不動産投資でも「富裕層に向けて[築古木造一棟アパート]を活用した節税を推奨し、そのノウハウを惜しみなく公開する」と決めたとしたら?見込み客になり得るユーザーを惹きつける色濃いコンテンツができるのは、明白だろう。

■STEP③キーワード選定

Web上で情報収集を行うユーザーは「キーワード」を検索窓に打ち込む。

それに対して、どのようなキーワードで検索する人へ向けたコンテンツを作るかを検討する。

この「キーワード選定」は、とりわけ重要な工程だ。

なぜなら、記事・動画のターゲットは「情報検索をしている人」だからだ。その人たちがどのような情報を求めているのかを把握せずして、アプローチが成り立つわけがない。

記事におけるキーワード選定の具体的な方法は以下の記事で解説しているため、取り組み前に必ず熟読してほしい。

参考記事:【図解】キーワード選定の正しいやり方─SEOの最初に読むべき記事

■STEP④サイト制作・チャンネル開設

記事の場合は、掲載するサイトを立ち上げる。すでに公式サイトを保有している場合には、そのドメイン配下にオウンドメディアを作ると成果が早い傾向にある。既存のドメインの方が、新規ドメインよりも検索エンジンに評価されやすいからだ。

デザインにこだわる必要は、全くない。オウンドメディアの成果を左右するのは「コンテンツ」だからだ。社内にリソースがなければ積極的に外注してよい工程である。

動画の場合は、YouTubeチャンネルを開設する。こちらは非常に簡単であるため、社内ですぐに行えるだろう。

サイト制作に関しては以下の記事が参考になるため、取り組む際には参照してほしい。

参考記事:オウンドメディア構築のやり方と費用・リードタイムの目安を解説

サイト設計とは?今さら聞けない基本から手順までわかる実践ガイド

■STEP⑤コンテンツ制作

オウンドメディアに掲載する記事・動画を作る。運営の核となる工程だ。なぜなら、コンテンツの質がよくなければユーザーの信頼を得られず、売上が生まれないからである。

あなたの会社ならではの価値あるコンテンツを作るには、外注よりも内製を圧倒的におすすめする。結局コンテンツの価値の源となるのは、あなたの会社の経験や専門知識を踏まえた「他にない明確な主張や行動提案」であるからだ。

コンテンツ制作を外注してしまうと、この実現はとても難しい。

良質なコンテンツとはどのようなものかについては、以下の記事で解説している。

■STEP⑥効果測定

目標達成状況を評価し、施策を再検討する。KPIと具体的な評価方法・頻度については、以下の記事で詳しく解説しているため、参照してほしい。

参考記事:【オウンドメディアの効果測定】本当に追うべき7つのKPIと改善施策

5. オウンドメディア運営を成功させるために押さえるべき5つのポイント

最後に、オウンドメディア運営を成功させるために押さえるべきポイントをお伝えしておく。

| オウンドメディア運営を成功させるために押さえるべきポイント |

| ◇ 長期的に継続するためのリソースを確保する ◇ 第一想起を獲得できるコンテンツテーマを見極める ◇ ユーザーの行動変容につながるコンテンツを作る ◇ メディア来訪者が購入までステップアップできる試作を講じる ◇ 効果測定で「PV数だけに注目する」ことを避ける |

オウンドメディアは立ち上げて終わりではなく、どう取り組むかが成果を大きく左右する。運営することを決めた暁には、必ず実践してほしい。

5-1. 長期的に継続するためのリソースを確保する

まずは、オウンドメディア運営を長期的に継続するためのリソースを確保しよう。

オウンドメディアの成果が出るまでには、一定の時間がかかる。少なくとも、半年から1年は必要だ。また、継続期間が長いほど媒体やユーザーからの信頼が厚くなり、成果が伸びる。

にもかかわらず、道半ばでリソースが途切れ、継続できなくなってしまうメディアが後を絶たない。このような事態を避けること、それが成功への第一歩なのである。

立ち上げに関する稟議の際には、「成果についての判断ができるまでには1年必要」だという認識を共有すべきだ。

オウンドメディアにかかる費用の試算方法については、以下の記事で詳しく解説している。

参考記事:オウンドメディアの企画書完全ガイド|400社支援から見えた極意

5-2. 第一想起を獲得できるコンテンツテーマを見極める

「〇〇ならこのサイト(チャンネル)」という第一想起を獲得できるテーマを見極め、その領域で集中的にコンテンツを作っていくことも極めて重要だ。

そうすることで、ユーザーに「この企業はこの分野に本当に詳しい。専門性が高くて信頼できる」と認識され、選ばれやすくなる。

具体的には、自社ならではの情報を発信できる領域を決め、その中で競争が緩やかな部分をリサーチして、勝てるテーマを探っていくことになる。

たとえばバズ部は、「コンテンツマーケティング」を極めている。「マーケティング」ではなく「コンテンツマーケティング」だ。

自社が扱うビジネス領域を細分化し、まだ他の誰も取り組んでいない、あるいは成果を出していないテーマを見つけられれば、あなたのメディアはすでに成功したも同然だ。

5-3. ユーザーの行動変容につながるコンテンツを作る

オウンドメディアでは、ユーザーの行動変容につながるコンテンツを作ることを目指そう。そうでなければ、ユーザーの信頼を獲得して購入を後押しすることができない。

たとえばあなたが、[ダイエット]について検索したとしよう。「今世の中で効果的と言われているダイエットには、このようなものがあります」と複数の方法の概要を紹介するだけのコンテンツを見て、満足できるだろうか?

そのようなコンテンツでは、見てすぐに行動を起こすことができない。どの方法にするのかを考えて選び、その具体的なやり方をさらに調べなくてはならないからだ。

一方で、「ダイエットならこの方法がベストで、こういう風に実践します」と明確に示されているコンテンツであれば、迷うことなく取り組んで最短距離で結果を目指せる。どちらが有益で、発信者に対する信頼につながりやすいかは明白だろう。

私たちは、本当によいコンテンツか否かを以下の基準で評価している。

読んで終わり:0点 |

10点であれば言うことなしだが、最低でも7点を目指してコンテンツ制作に取り組もう。そうすれば、そのコンテンツが多くのユーザーを強烈に惹きつけ、確度の高い見込み客を呼び込んでくれる。

5-4. メディア来訪者が購入までステップアップできる施策を講じる

オウンドメディアに良質なコンテンツを掲載することに加えて、訪れた人が購入までステップアップできる施策を講じることも重要になる。

なぜなら、コンテンツの閲覧と購入は全くの別物だからだ。ユーザーが商品・サービスに関心をもってくれた段階から実際の購入までには、思った以上に距離がある。

そのため、メディア来訪者と接点をもち続け、購買意欲を高めて購入までのプロセスをアテンドすることが必要なのだ。メルマガで有益な情報やセミナー案内を送ったり、メールやLINEで特典を提供したり、といった方法がある。

実際には、カスタマージャーニーマップ(顧客が商品やサービスを知り、購入・利用する体験プロセスを可視化したもの)を作成し、いつどのようにアプローチするかというアクションプランを洗い出して実践するのが効果的だ。

詳しいやり方については、以下の記事を参照してほしい。ここでは、コンテンツの制作にプラスアルファの工夫が必要になることを押さえておこう。

参考記事:カスタマージャーニーとは?本当に機能する作り方を独自テンプレートで解説

オウンドメディア戦略の要はこの3つ!50億円を生んだ私たちの手法

5-5. 効果測定で「PV数だけに注目する」ことを避ける

オウンドメディアの効果測定においては、PV数(表示回数)だけに注目しないようにしよう。本来の目的である売上向上から遠ざかってしまう可能性があるからだ。

PV数(表示回数)とは、メディア・コンテンツにどのくらいの人がアクセスしたかを表す数字だ。PV数が多ければたくさん集客できているということになるため、目を引きやすいのだが、それだけを効果と捉えると失敗する。

多くのアクセスを集められる、つまり大衆受けする深みのないコンテンツを量産してしまい、「課題を感じているが故に購入に至りやすい人」に響かないという事態につながり得るのである。

動画でも同様だ。再生数だけに注目すべきではない。

重要なのはアクセスが多いかどうかではなく、どの程度売上につながっているかなのだ。極端な話、来訪者は少なくてもその人たちが全員購入してくれるのであれば、そちらの方が売上が大きくなることもあるだろう。

オウンドメディアの効果測定について、具体的な考え方と方法は以下の記事で詳しく解説しているため、運営を始めるのであれば一読してほしい。

参考記事:オウンドメディアはPV数だけを追わない!正しい考え方と改善法

【オウンドメディアの効果測定】本当に追うべき7つのKPIと改善施策

6. まとめ

本記事では、「オウンドメディアとは何か」「ビジネス活用する意義とその方法」について詳しく解説した。以下に要点をまとめよう。

オウンドメディアとは、自社で保有し運営するメディアのことをいう。立ち上げてから実際に売上を得るまでにある程度の時間がかかるという側面はあるが、低コストで情報発信でき、その内容やタイミングも完全にコントロール可能で、効果の持続性が高いというメリットがある。

オウンドメディアは、以下のような理由によってあなたの会社に莫大な価値をもたらす施策である。

・低コストで大量の見込み客を集められる |

オウンドメディアを運用するのであれば、Webサイト記事またはYouTube動画を起点として、SNSとメルマガに手を広げていくのがおすすめだ。そうすることであらゆる媒体のユーザーにアプローチすることができ、成果が最大化する。

オウンドメディア運営を始める流れは、以下のとおりだ。

・STEP①目標設定 |

オウンドメディア運営を成功させるためには、以下のポイントを押さえよう。

・長期的に継続するためのリソースを確保する |

オウンドメディアを効果的に活用すれば、あなたの会社の業績は飛躍的に伸びる可能性がある。今こそ一歩踏み出し未来の成功をつかみ取ることに本記事が役立てば、嬉しく思う。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。