- オンライン

【オウンドメディアの効果測定】本当に追うべき7つのKPIと改善施策

「オウンドメディアの運営を始めてしばらく経つけれど、このやり方でいいのだろうか?効果を測定するにはどうすべき?」

オウンドメディアを立ち上げ、施策を講じてはいるものの、それがうまくいっているのかどうかわからないとお悩みではないだろうか。

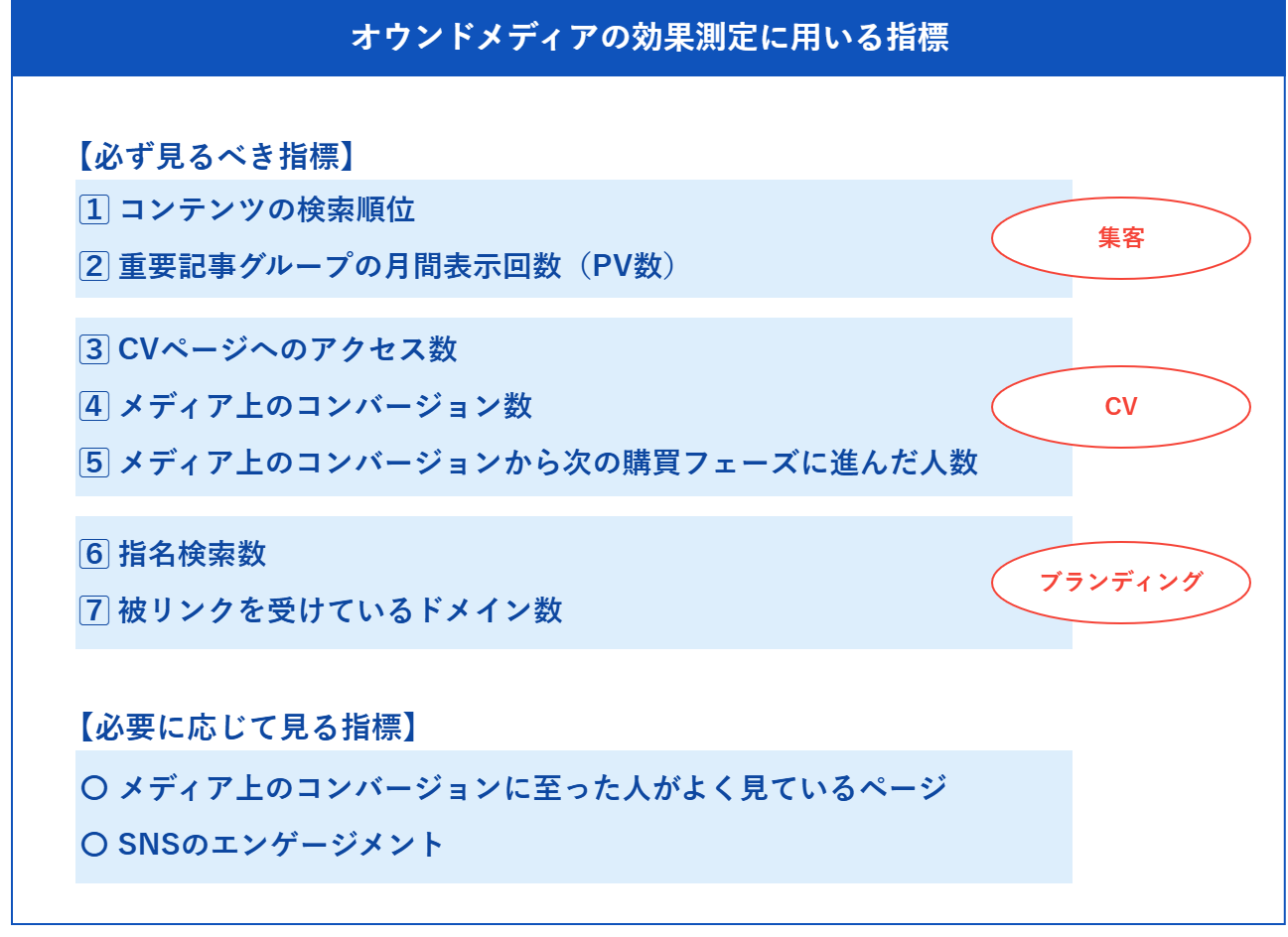

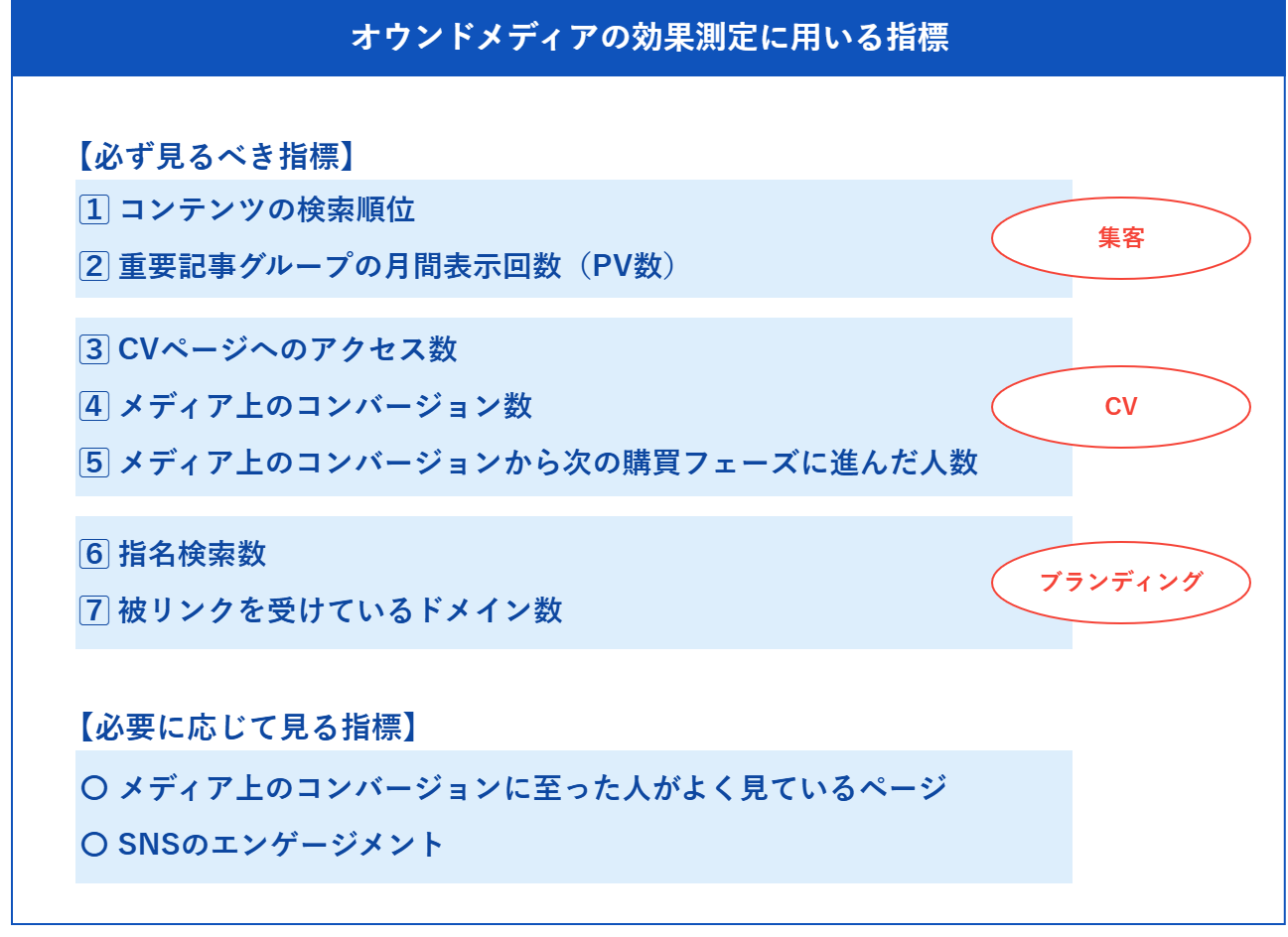

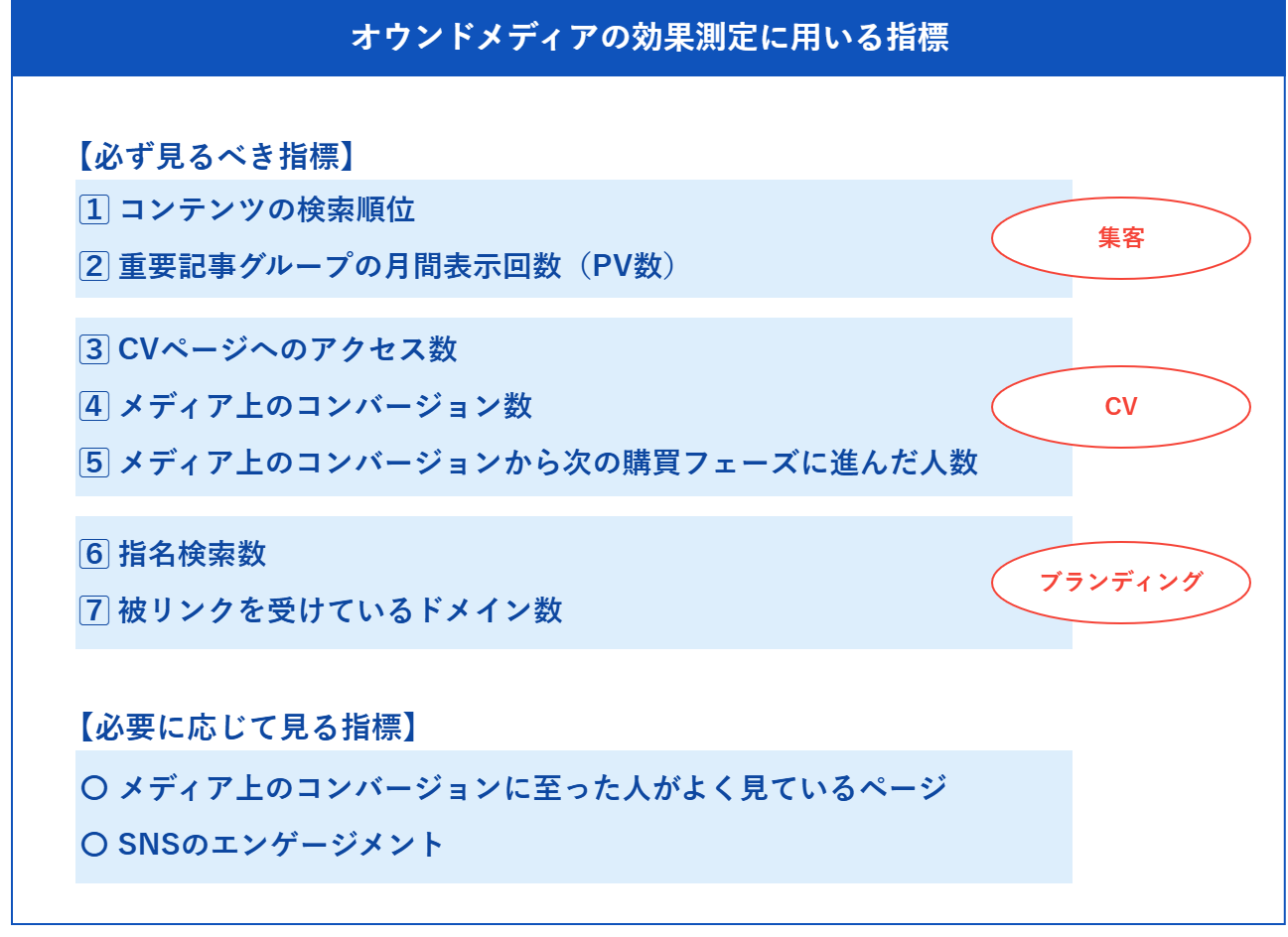

あなたが案じているとおり、オウンドメディア運営においては適切な効果測定が不可欠だ。具体的には、以下の指標を見ていく必要がある。

「必ず見るべき指標」からは、オウンドメディアによって集客できているか・コンバージョンが生まれているか・ブランディングが進んでいるかを把握することができる。

「必要に応じて見る指標」からは、ユーザーの意思決定を後押しするコンテンツはどれか・ブランドの露出度はどの程度かが読み取れる。

このように現状を明らかにすることで、それに応じた効果的な施策を講じられるようになり、オウンドメディア運営の成果を最大化できるのだ。

闇雲に施策を放ったり形だけの効果測定をしたりしていては、いつまでもメディアが成長しない。まさに徒労である。

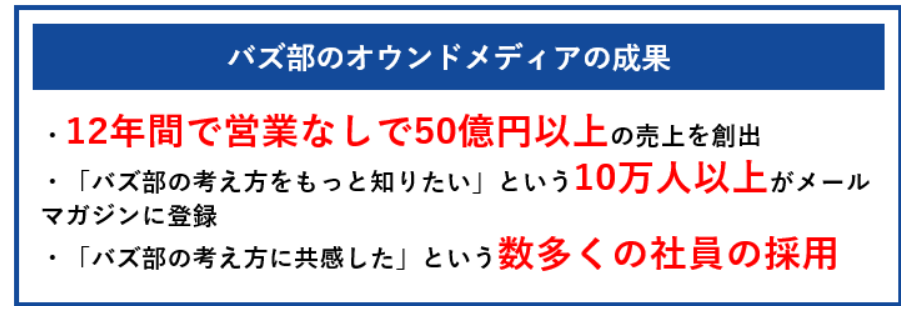

私たちバズ部は、12年間で営業なしで50億円以上の売上をオウンドメディア経由で創出してきた。また、バズ部の考え方をもっと知りたい10万人以上がメールマガジンに登録している。

本記事では、これだけの成果を出しているバズ部が厳選した効果測定指標をお伝えする。

それに加えて、実際にどう測定するのかを画像付きで詳しく解説しよう。ツールの使い方に苦手意識がある、という人でも大丈夫だ。もちろん、効果測定後に講じるべき施策もご紹介する。

そのまま真似してもらえれば、あなたのオウンドメディアの現状が明らかになり、より効果を高めるための施策にすぐさま取り掛かれるだろうだろう。

せっかく注力しているオウンドメディア運営の道筋をより明るくし、スムーズに売上向上につなげていくために、ぜひ最後まで読んでほしい。

目次

1. オウンドメディアの効果測定に用いる指標(KPI)

まずは、「オウンドメディアの効果を知るためには何を測定するのか」の全体像を把握しよう。

オウンドメディアの効果測定に用いる指標には、「必ず見るべき指標」と「必要に応じて見る指標」がある。

必ず見るべき指標のうち以下の2つは、「オウンドメディアによって集客できているか」の判断材料になる。

・コンテンツの検索順位:狙ったキーワードで検索したときのコンテンツの順位 |

必ず見るべき指標のうち以下の3つは、「オウンドメディア起点のコンバージョンが生まれているか」を表す。

・CVページへのアクセス数:メディア上のコンバージョンに直結するページへのアクセス数 |

必ず見るべき指標のうち以下の2つは、「ブランディングが進んでいるか」を把握することに役立つ。

・指名検索数:企業や商品などの固有名詞を含むキーワードで検索された数 |

また、必要に応じて見る指標からは、以下のことが読み取れる。

メディア上のコンバージョンに至った人が | ユーザーの意思決定を後押しするコンテンツはどれか |

SNSのエンゲージメント | ブランドの露出度はどの程度か |

次章から、それぞれの指標を用いた効果測定方法について、具体的なやり方を解説していこう。

2.【必ず見るべき指標(KPI)】オウンドメディアの効果測定方法

この章では、オウンドメディアの効果を知るために必ず見るべき指標について、測定方法と目標値を解説する。

▼オウンドメディアの効果を知るために必ず見るべき指標

指標 | 測定頻度 | 測定方法 | 目標値 |

1ヶ月に1回 | 検索順位チェックツールGRC | 3位 | |

1ヶ月に1回 | GA4(Google Analytics) | 目標売上から逆算 | |

1ヶ月に1回 | GA4(Google Analytics) | 目標売上から逆算 | |

1ヶ月に1回 | GA4(Google Analytics) | 目標売上から逆算 | |

1ヶ月に1回 | 顧客管理システムなど | 目標売上から逆算 | |

四半期に1回 | キーワードプランナー | 競合の指名検索数 | |

四半期に1回 | Search Console | 競合の被リンクドメイン数 |

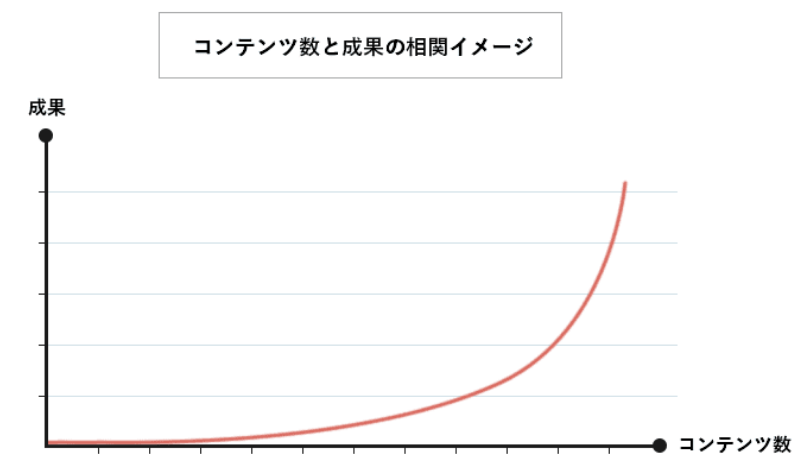

ここで一点、重大な注意事項をお伝えしておきたい。オウンドメディアに公開しているコンテンツの数が最低でも60本以上なければ効果測定を行うべきではない、ということだ。

公開本数が60本以下だと、良質なコンテンツでも上位表示されない。サイトのドメインパワーが弱いからだ。最低でも60本、できれば120本公開することでドメインパワーが強くなり、上位表示されるようになる。

上位表示されないコンテンツには検索エンジン経由のユーザーが流入せず、コンバージョンも生まれようがない。その状態で効果測定をしても無意味だというわけだ。

私たちは膨大な数のオウンドメディアを支援しているが、「コンテンツ数」と「検索エンジンからの集客数」の間には大きな相関関係があることを目の当たりにしてきた。検索エンジンからの集客数は、コンテンツ数が増えることで指数関数的に上昇していくのだ。

このような状況を数多く経験する中で、成果が著明になるには120本が理想ではあるものの、成果が出始める基準ということでいうと60本がひとつの目安になることがわかった。

そのため、現状コンテンツ数が60本以下だという場合には、まず増やそう。効果測定について考えるのは、その後だ。

同時に、公開から一定期間経過しないとコンテンツの品質が検索順位に反映されないため、新規ドメインであれば6ヶ月経ってから効果測定を行うとよい。

2-1. コンテンツの検索順位

指標:コンテンツの検索順位

目標値:3位

測定方法:「検索順位チェックツールGRC」に狙ったキーワードを登録し、各コンテンツの順位を見る

測定頻度:1ヶ月に1回

コンテンツ作成時に狙ったキーワードで検索したときに、当該コンテンツが何位になっているかを確認しよう。

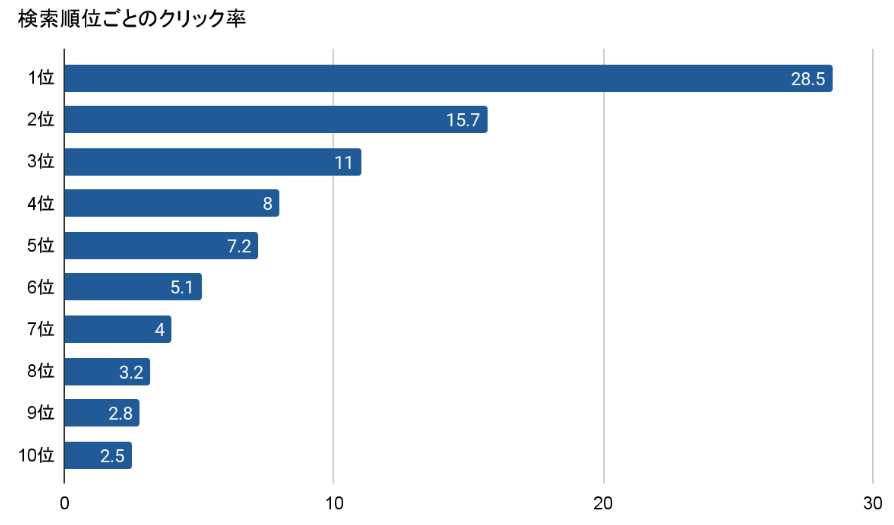

上位であればあるほど、サイトへの流入数は多くなる。以下のように、検索順位が上がるにつれてクリック率(つまりメディアへの訪問率)も高くなるからだ。

参考:SISTRIX「Why (almost) everything you knew about Google CTR is no longer valid」

参考:SISTRIX「Why (almost) everything you knew about Google CTR is no longer valid」

理想をいえば1位を獲得したいところだが、ジャンルや競合の状況によっては難しいこともある。3位まではクリック率が10%以上あるため、このラインを目標値に設定するのが現実的だというわけだ。

反対に、10位でもクリック率がたったの2.5%であることを考えると、これ以下の場合にはほぼ集客ゼロだと判断せざるを得ない。

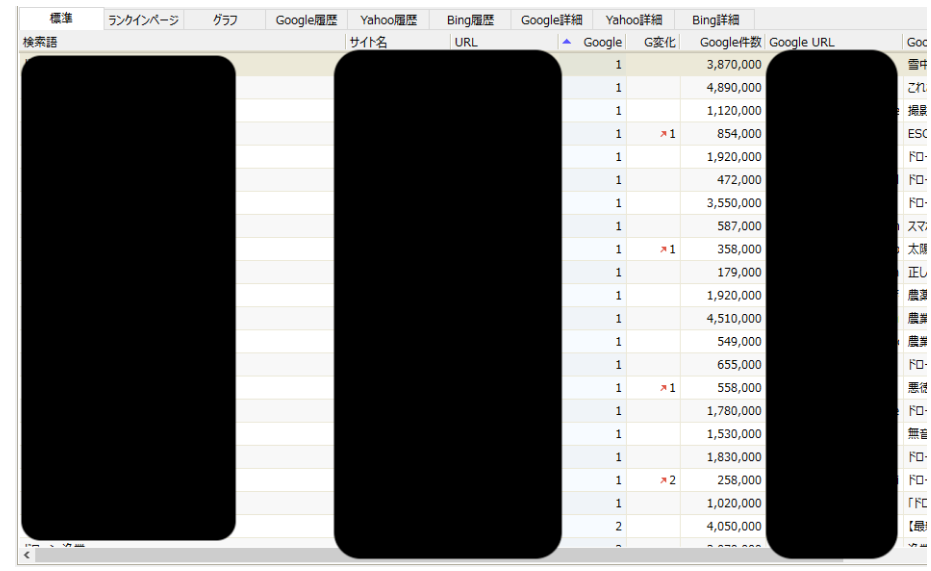

キーワードごとにコンテンツの検索順位を確認する方法は、以下のとおりだ。

1)パソコンから「検索順位チェックツールGRC」のサイトにアクセスして、インストールする |

※「検索順位チェックツールGRC」は、無料版でも3URL・10キーワードまでの順位確認が可能である。まずは無料で使ってみて、機能を拡充したい場合には有料版に切り替えるのがおすすめだ。

以下が、GRCで検索順位を取得したキーワードのサンプル画面である。GRCでは、Google・Yahoo・Bingでそれぞれ何位になっているかを確認することができる。

検索順位が低ければ、コンテンツの数を増やすかリライトするという対応が必要になる。

2-2. 重要記事グループの月間表示回数(PV数)

指標:重要記事グループの月間表示回数(PV数)

目標値:目標売上から逆算する(業界やコンテンツのテーマによって異なるため)

測定方法:「GA4(Google Analytics)」のコンテンツグループ機能で確認する

測定頻度:1ヶ月に1回

オウンドメディアに公開している重要記事グループの月間表示回数(PV数)を確認しよう。

PV数が多いほど、たくさん集客できているといえる。メディア内のページが多数回閲覧されているからだ。

ここでポイントになるのは、メディア全体ではなく「重要記事グループの」PV数を追うという点だ。

メディア全体のPV数だけに注目すると、「CVに比較的遠いがPV数が多いテーマ」の改善に力を入れてしまいがちになる。それではコンバージョン率が上がっていかないため、CVに近い重要記事を定義し、そのPV数を追うのが効果的だというわけだ。

この際に重要な記事を1つひとつ定義すると時間がかかるため、コンテンツのカテゴリー単位で決めてしまうというのがおすすめのグループ化である。

ただし、同じカテゴリー内にCVに近いテーマと遠いテーマが混在している場合には、記事ごとにグループ化した方がよいこともある。手間と正確性のトレードオフを考慮しながら、それぞれのメディアの状況に応じてグループ化しよう。

どのカテゴリーを重要記事とするかはケースバイケースだが、たとえばバズ部では、「WordPress」カテゴリーのPV数が多い。しかしCVには遠いため、これを除外した「SEO」「コンテンツマーケティング」「オウンドメディア」カテゴリーを重要記事グループとして、総PV数を追っている。

重要記事グループの月間表示回数(PV数)を確認する方法は、以下のどちらかだ。

①「GA4(Google Analytics)」でコンテンツグループを設定し、そのグループのPV数を確認する |

PV数が少なければ、検索順位が低い場合と同様にコンテンツの数を増やすかリライトするという対応が必要になる。

2-3. CVページへのアクセス数

指標:CVページへのアクセス数

目標値:目標売上から逆算する(業界や訴求文などによって大きく変化するため)

測定方法:「GA4(Google Analytics)」で当該ページの表示回数(PV数)を確認する

測定頻度:1ヶ月に1回

CVページへのアクセス数を確認しよう。CVページとは以下のような、メディア上でのコンバージョンに直結する重要なページのことだ。

【CVページの例】

・BtoBのリスト獲得→eBookダウンロードページ・資料請求ページなど

・BtoCの商材販売→LP・商品ページなど

CVページへのアクセス数が多ければ、ユーザーをメディア上のコンバージョンへとうまくナビゲーションできているということになる。

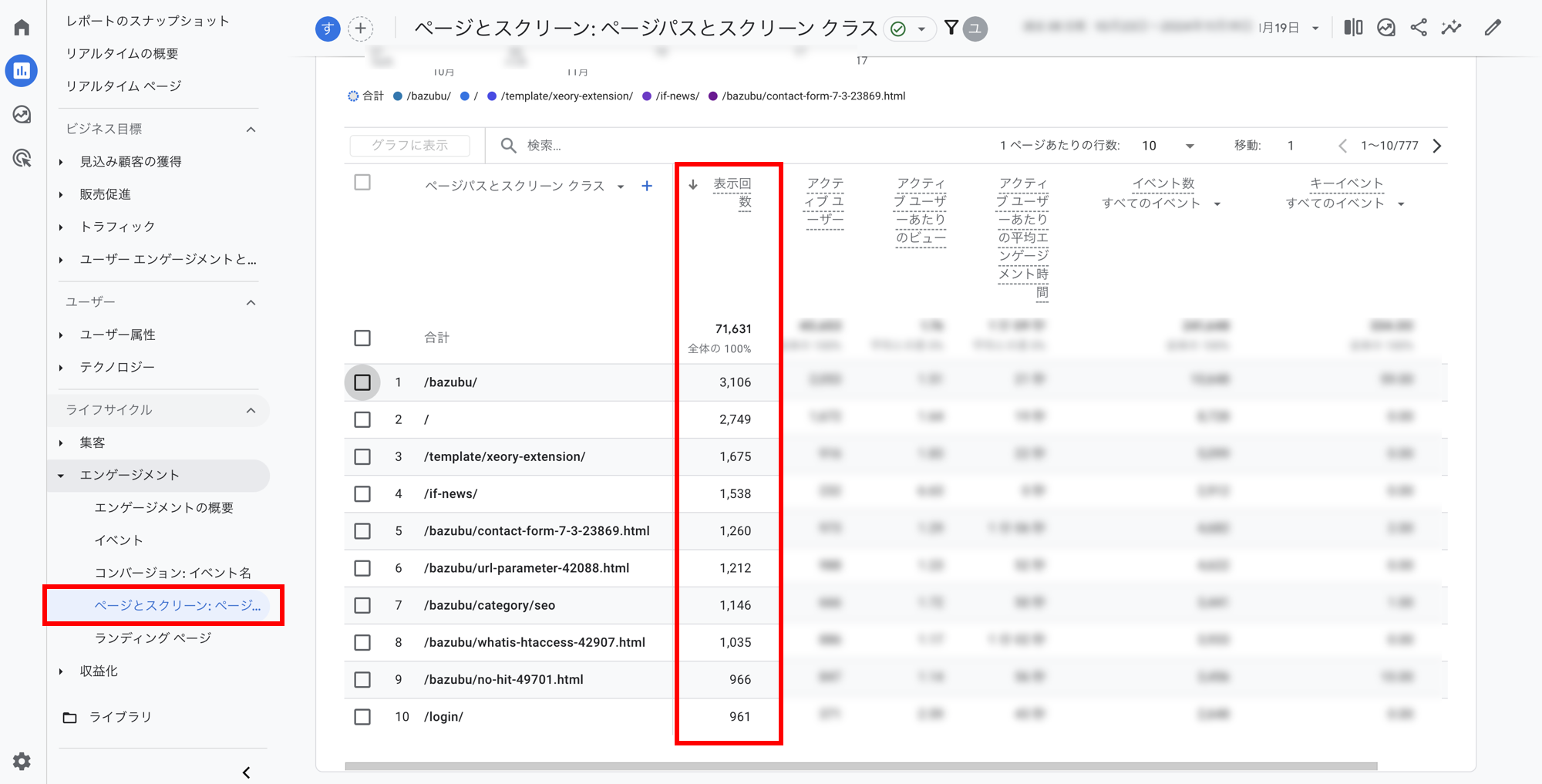

CVページへのアクセス数を確認する方法は、以下のとおりだ。

1)「GA4(Google Analytics)」のメニューから「レポート」を選択する |

CVページへのアクセス数が少なければ、CVページへの導線を増やすのが効果的だ。

2-4. メディア上のコンバージョン数

指標:メディア上のコンバージョン数

目標値:目標売上から逆算する(業界やコンバージョン内容・サービス品質によって大きく変化するため)

測定方法:「GA4(Google Analytics)」でコンバージョンをイベント設定し、発生回数を確認する

測定頻度:1ヶ月に1回

メディア上のコンバージョン数を確認しよう。メディア上のコンバージョンとは、資料請求や問い合わせなど、オウンドメディアの中で最終的に得たいユーザー行動だ。

この数が多いほど、オウンドメディア運営の直接的な効果が得られているといえる。

メディア上のコンバージョン数を確認する方法は、以下のとおりだ。

1)「GA4(Google Analytics)」のメニューにある「管理」をクリックし、その中にある「イベント」を選択する |

メディア上のコンバージョン数が少なければ、コンバージョンの内容を明示することでユーザーに安心してアクションしてもらえるようにするのが効果的だ。

2-5. メディア上のコンバージョンから次の購買フェーズに進んだ人数

指標:メディア上のコンバージョンから次の購買フェーズに進んだ人数

目標値:目標売上から逆算する(サービス内容や戦略によって異なるため)

測定方法:顧客管理システムなどのデータから数える

測定頻度:1ヶ月に1回

「メディア上のコンバージョン=購入」ではない商材の場合には、メディア上のコンバージョンから次の購買フェーズに進んだ人数を確認しよう。

ほとんどの場合、オウンドメディア運営の目的は売上向上のはずだ。資料請求や問い合わせといったメディア上のコンバージョン以降、実際の購入に向かう人の割合を把握しておくことは欠かせない。

たとえば商談やセミナー・ソフトウエアのデモ利用などのように、次の購買フェーズを明確にし、オウンドメディアからの移行状況を評価すべきである。

メディア上のコンバージョンから次の購買フェーズに進んだ人数が少なければ、フェーズの流れやアプローチ方法を見直す必要がある。

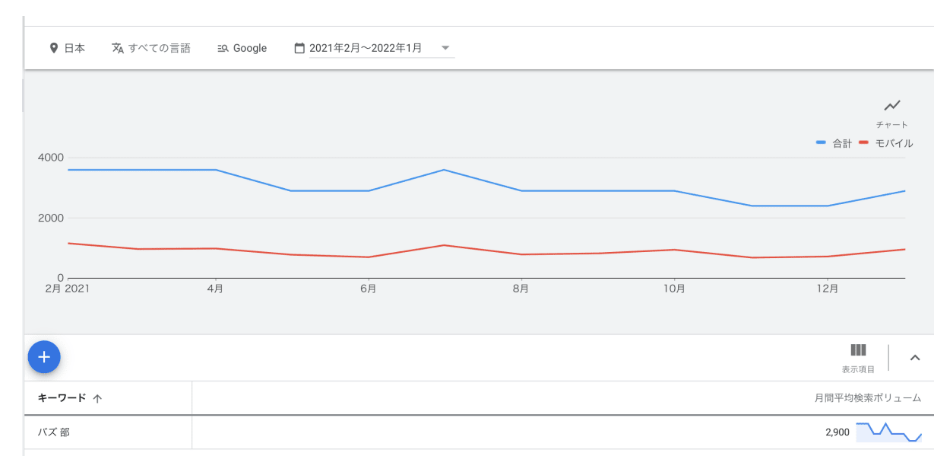

2-6. 指名検索数

指標:メディア or 自社名の指名検索数

目標値:ベンチマークする競合の指名検索数

測定方法:「キーワード プランナー」にメディア or 自社名を入力して確認する

測定頻度:四半期に1回

オウンドメディアや自社名の指名検索数を確認しよう。指名検索とは、キーワードに企業や商品などの固有名詞を含む検索のことをいう(例:「バズ部」「バズ部 SEOなど」)。

わざわざ特定の企業やメディアの名前を入力して検索するということは、ユーザーがそのブランドに対して興味を抱いていることの表れだ。

指名検索数は広報活動全般の影響を受けるが、オウンドメディアに関していえば発信している価値やメッセージがユーザーに届いていることを示唆する。

また指名検索が増えると、以下のようなメリットが得られる。

・コンバージョン数が増える(指名検索のコンバージョン率は通常検索の2倍)

・事業の安定性が増す(ユーザーが直接メディアのトップページに訪れるため、アルゴリズムによる変動を受けにくい)

指名検索数は、「キーワード プランナー」にサイト名を入力することで確認できる。

※キーワードプランナーでは、最低でも月200円程度google広告を利用しないと正確な検索数を出すことができない。google広告を利用していない場合には、無料ツールの「ubersuggest」でも代用可能だ。

指名検索数が少なければ、より良質なコンテンツを提供したり、広報活動を拡大したりという対応が必要になる。

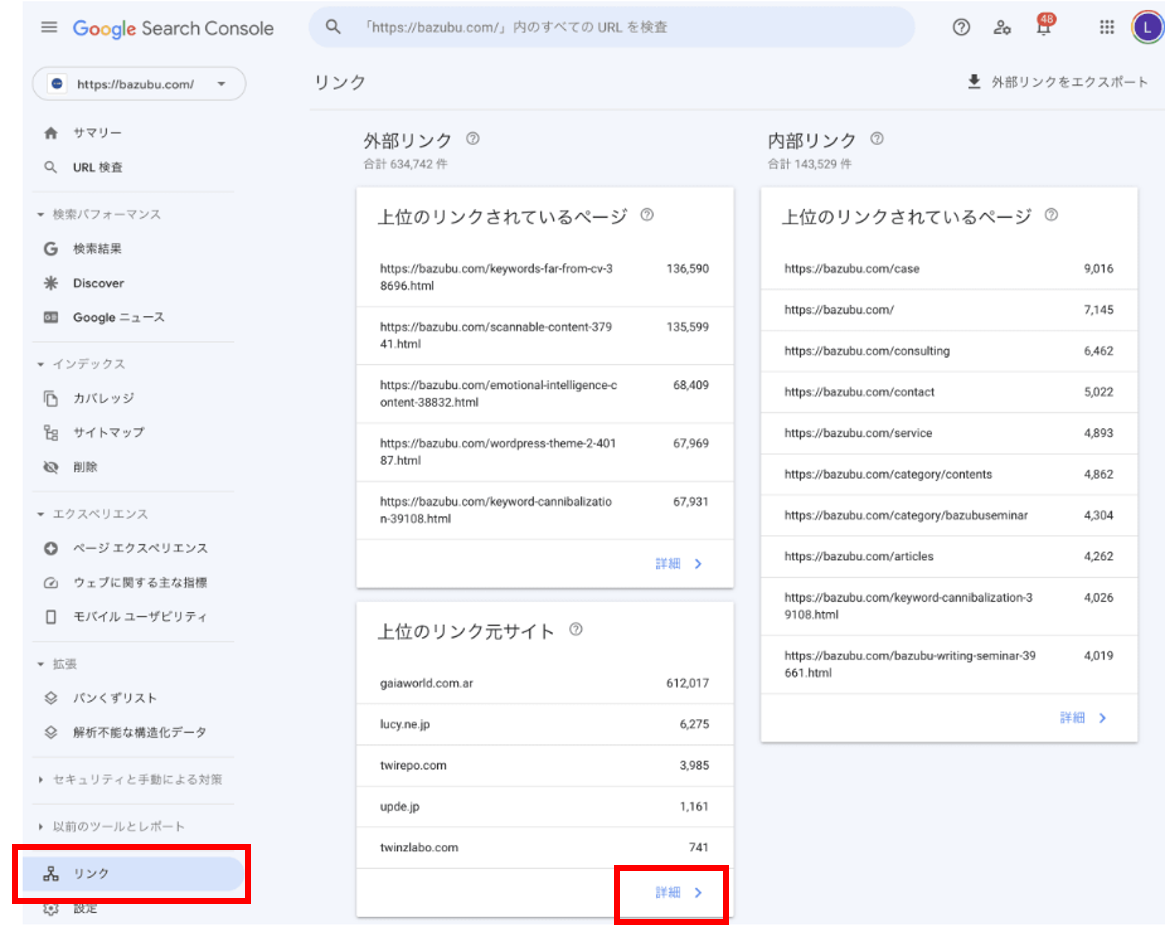

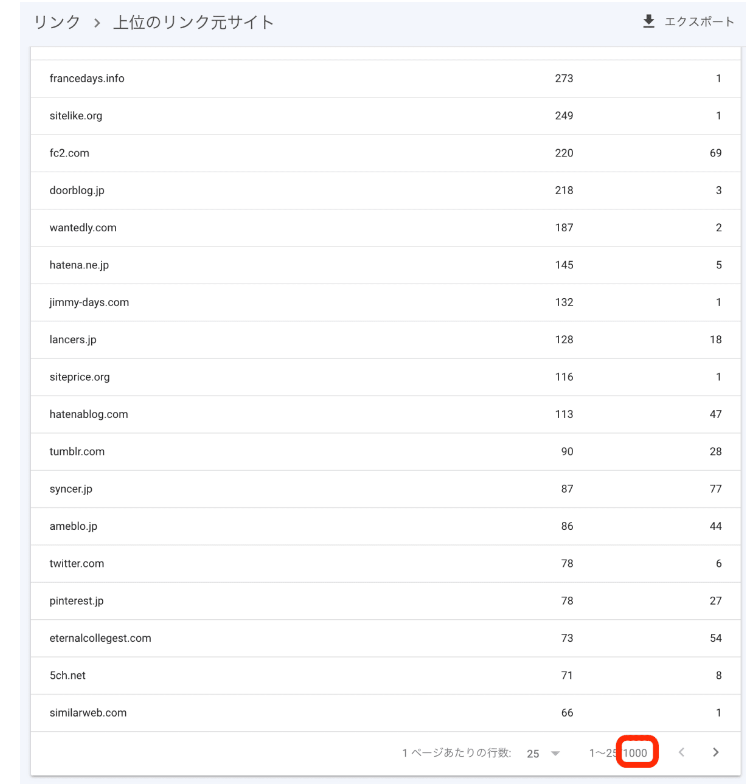

2-7. 被リンクを受けているドメイン数

指標:サイトが被リンクをもらっているドメインの数

目標値:ベンチマークする競合の被リンクドメイン数

測定方法:「Search Console」のリンク情報から確認する(競合の被リンクドメイン数を確認するのは「ahrefs(有料)」)

測定頻度:四半期に1回

オウンドメディアが被リンクを受けているドメイン数を確認しよう。被リンクとは「別のWebページからされたリンク」のことである。

被リンクを受けているドメイン数が多いというのは、オウンドメディアが信頼できる・役に立つという評価を受けていることの表れだ。

また、よい被リンクが増えるほど検索エンジンによるコンテンツの評価も上がり、上位表示されやすくなる。

被リンクを受けているドメイン数を確認する方法は、以下のとおりだ。

1)「Search Console」のメニューにある「リンク」を選択する |

被リンクを受けているドメイン数が少なければ、良質なコンテンツとリンクされやすい仕組みを作ることが必要になる。

被リンクの基礎知識を再確認したい方は、以下の記事を参照してほしい。

参考記事:被リンクとは?SEO効果と良質なリンクの増やし方を解説

3.【必要に応じて見る指標(KPI)】オウンドメディアの効果測定方法

次に、オウンドメディアの効果を知るために必要に応じて見る指標の測定方法を解説する。

▼オウンドメディアの効果を知るために必要に応じて見る指標

指標 | 測定頻度 | 測定方法 | 目標値 |

1ヶ月に1回 | - | ||

1ヶ月に1回 | 各SNSのレポート機能 | 過去数値との比較 |

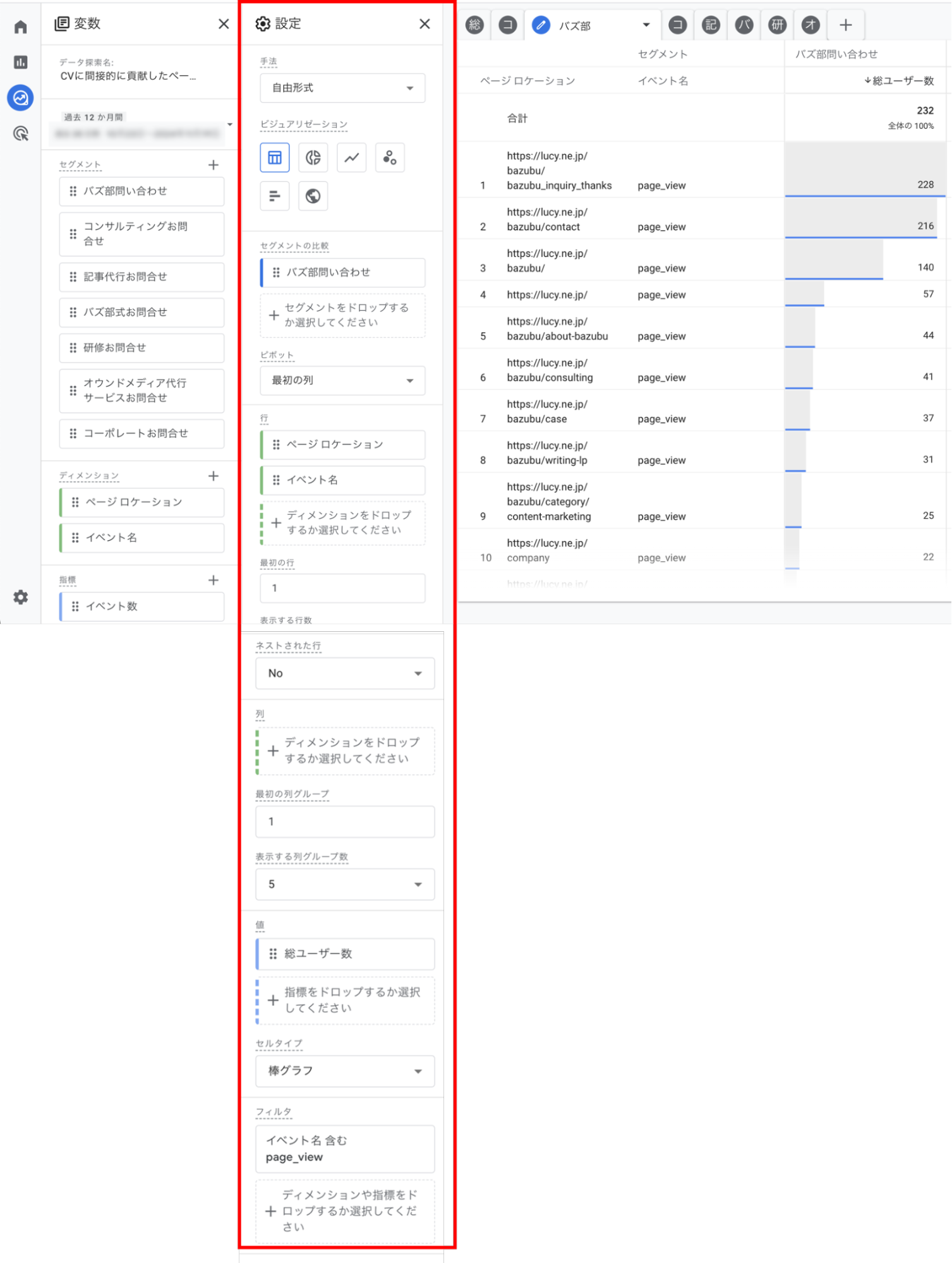

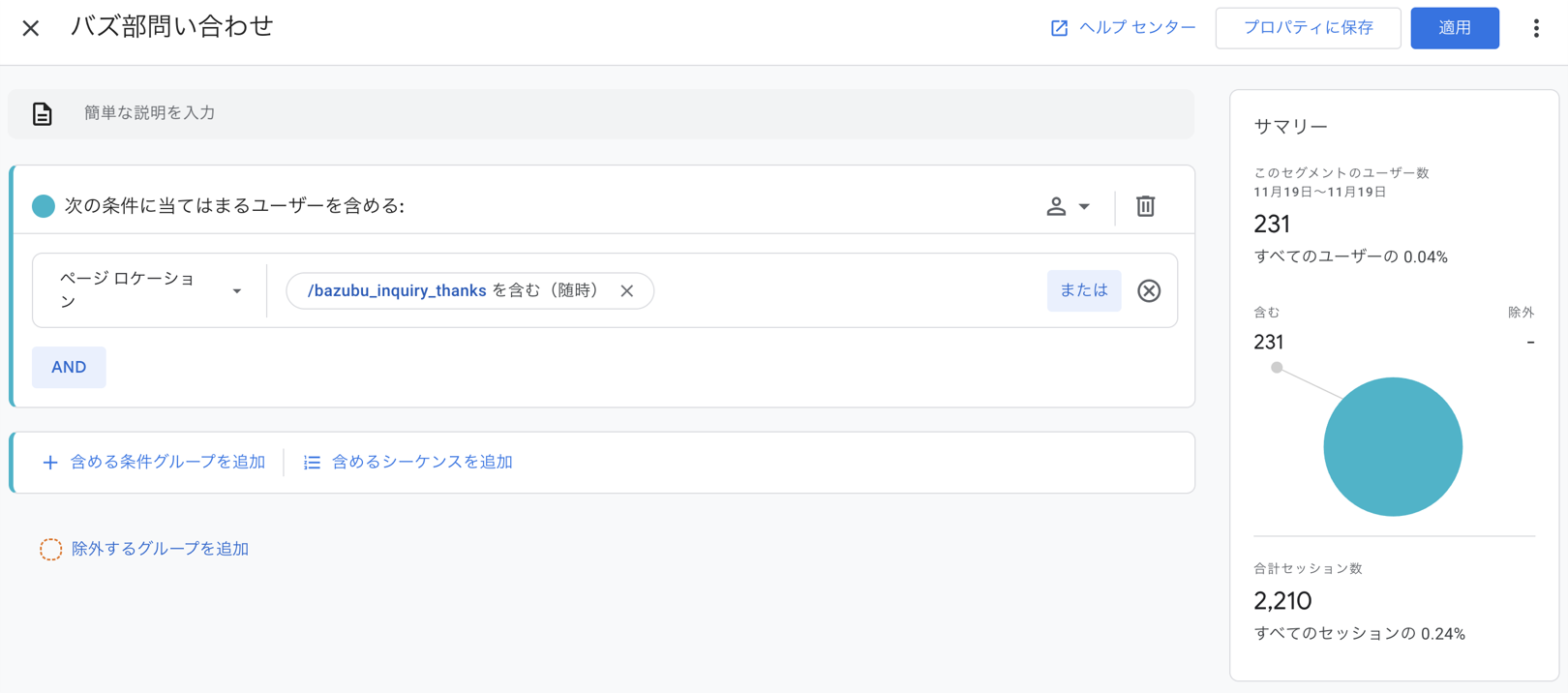

3-1. メディア上のコンバージョンに至った人がよく見ているページ

指標:メディア上のコンバージョンに至った人がよく見ているページ

目標値:なし

測定方法:「GA4(Google Analytics)」で条件設定したレポートを作成し、確認する

測定頻度:1ヶ月に1回

オウンドメディア内のどのコンテンツを優先的に強化すべきか推測したい場合には、メディア上のコンバージョンに至った人がよく見ているページを確認しよう。

CVページまでの間にどのページを遷移してきたかがわかると、ユーザーの意思決定を後押ししたコンテンツの目星をつけられる。

GA4(Google Analytics)では、CVしたユーザーがそれ以前に見ていたページがわかる。直近に限らず、一旦離脱したユーザーが数日前に見たページも確認できるのだ。

それによってユーザーの動向を幅広く把握することが可能になり、どのコンテンツが意思決定に寄与していたかということが、間接的にではあるが理解できるのである。

たとえばバズ部の場合は、問い合わせフォームのページ以前に、運営者情報とコンサルティング事例のページがよく見られている。特にコンサルティング事例に関しては、事例のトップページ・個別の事例ページ共にアクセスが多い。

この事象から考えられる仮説は、こうだ。

「運営者情報を見るユーザーは、バズ部がどんな組織なのかに関心をもっていることから、すでに問い合わせへの熱量が高まっており、確認している段階だと考えられる。一方のコンサルティング事例は、成功した実例を示すことでユーザーの熱量を高めるという役割を果たしているのではないか」

そこで、共によく見られているページではあるものの、意思決定が済んだユーザー向けの運営者情報ではなく、意思決定を後押しする事例コンテンツの更なる充実を図ることにしたというわけである。

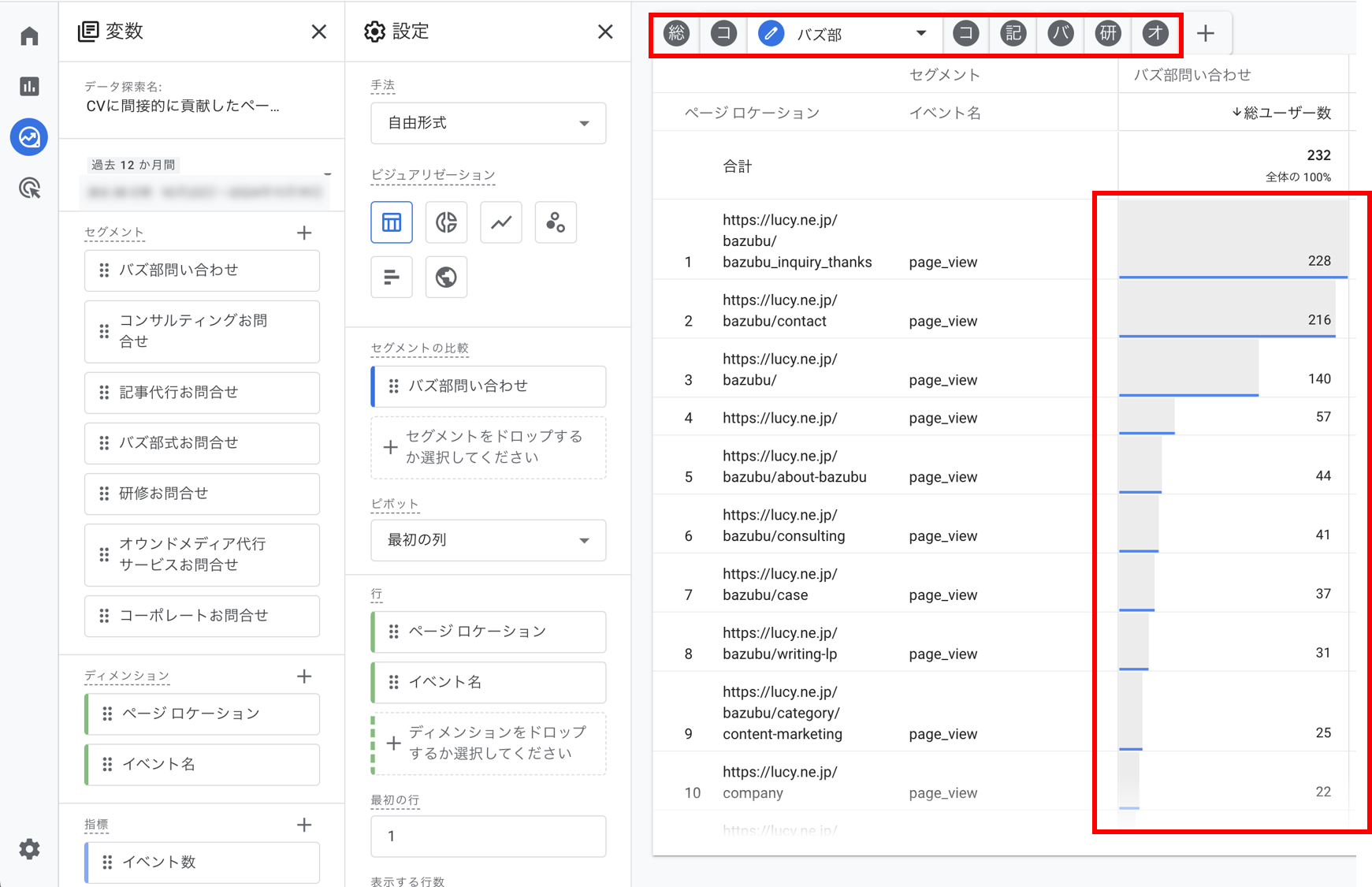

メディア上のコンバージョンに至った人がよく見ているページの確認方法は、以下のとおりだ。

1)「GA4(Google Analytics)」のメニューから「探索」を開く |

▼レポート設定

▼セグメント設定

このようにして重要なページをリストアップし、質・量共に強化していくことで、効率的にコンバージョン率を上げることができる。

3-2. SNSのエンゲージメント

指標:SNSのエンゲージメント(バズ部の例:YouTubeの再生回数・Xが定義するエンゲージメント(リポストや画像クリックなどのユーザー行動の総数))

目標値:過去数値との比較で判断する

測定方法:各SNSのレポート機能

測定頻度:1ヶ月に1回

サイト型のオウンドメディア以外にSNSも運用している場合には、SNSのエンゲージメントを確認しよう。SNSのエンゲージメントとは、シェアや保存などユーザーが投稿・アカウントに対して行う行動のことを指す。

SNSも自社保有メディアという定義上、オウンドメディアになる。近年はユーザーとの接点としてSNSが伸びてきているため、そちらの効果もしっかりと追っていくことが重要だ。

エンゲージメントが高ければ、そのSNSに適した形でコンテンツを発信し、ユーザーの興味を惹くことができていると考えられる。

SNSのエンゲージメントの確認方法は、以下のとおりだ。

1)どのユーザー行動をエンゲージメントとして測定するのか決める |

バズ部では、YouTubeの再生回数とXのエンゲージメント(リポストや画像クリックなどのユーザー行動の総数)を追っている。

YouTubeでは、ビジネス系というジャンルの特性上グッドボタンやコメントがつきにくいため、再生回数をエンゲージメントとして捉えている状況だ。

どのユーザー行動をエンゲージメントとして追うべきかわからないという企業は、ひとまず私たちと同じ指標にしてみれば間違いないだろう。

このようにして保有するオウンドメディア全体の効果を把握し、全体的な底上げを図っていくことをおすすめする。

4. オウンドメディアの効果測定に応じた施策

前章の方法でオウンドメディアの効果測定をしたら、さらに効果を上げるための施策を講じよう。

▼オウンドメディアの効果測定に応じた施策

指標 | 施策 |

コンテンツを増やす・リライトする | |

CVページへの導線を増やす | |

CVの内容を明示する | |

戦略に応じたアプローチを行う | |

価値あるコンテンツを提供・広報する | |

良質なコンテンツとリンクされやすい仕組みを作る | |

当該コンテンツの質を上げ、同じ種類のコンテンツを増やす | |

仕組み化してコンスタントに投稿する |

それぞれの指標ごとに、詳しい内容を解説していく。

4-1.【検索順位・表示回数】コンテンツを増やす・リライトする

コンテンツの検索順位を上げる・表示回数を増やすための施策には、「コンテンツを増やす」「リライトする」がある。

どちらを選ぶべきかの判断基準は、公開しているコンテンツの数だ。以下のように考えるとよい。

・公開しているコンテンツの数が60本未満→コンテンツを増やす

・公開しているコンテンツの数が60本以上120本未満→主軸はコンテンツ増、必要に応じてリライトする

・公開しているコンテンツの数が120本以上→リライトする

前述したように、コンテンツを上位表示させるためにはメディアを強くする必要があり、そのための方法がコンテンツの数を増やすことだ。

最低でも60本まで増やせると、ドメインパワー以外の施策に着手できる段階になる。

4-1-1. 検索順位を上げたい領域のコンテンツを増やそう

コンテンツの数を増やすときには、検索順位を上げたい領域のものを作ろう。

同じ領域のコンテンツを増やすことで、メディアがその領域に強いと見なされて順位が上がりやすくなるからだ。

たとえば「オウンドメディア」で上位表示を狙いたいのであれば、「オウンドメディア 〇〇」というキーワードのコンテンツを増やそう。

判断に迷ったら、効果測定に際して重要記事グループに定義したカテゴリーのコンテンツを選べば間違いない。

4-1-2. 惜しいコンテンツからリライトしよう

リライトするときには、検索上位を獲得するという点で「惜しい」コンテンツから優先的にリライトしよう。具体的には、検索結果の1ページ目(大体は10位まで)に表示されるコンテンツだ。

それ以降に表示される検索圏外のコンテンツよりも上位とのギャップが少ないため、リライトの成果が出やすい。

もし同じような順位のコンテンツが多くて迷う場合には、その中でもコンバージョンに近いものからリライトすることをおすすめする。

4-2.【CVページへのアクセス数】導線を増やす

CVページへのアクセス数を増やすためには、導線を増やそう。

ユーザーがどのページからでも簡単にクリックできるようにしておくと、スムーズなアクションが後押しされ、CVページへのアクセスが生まれやすい。

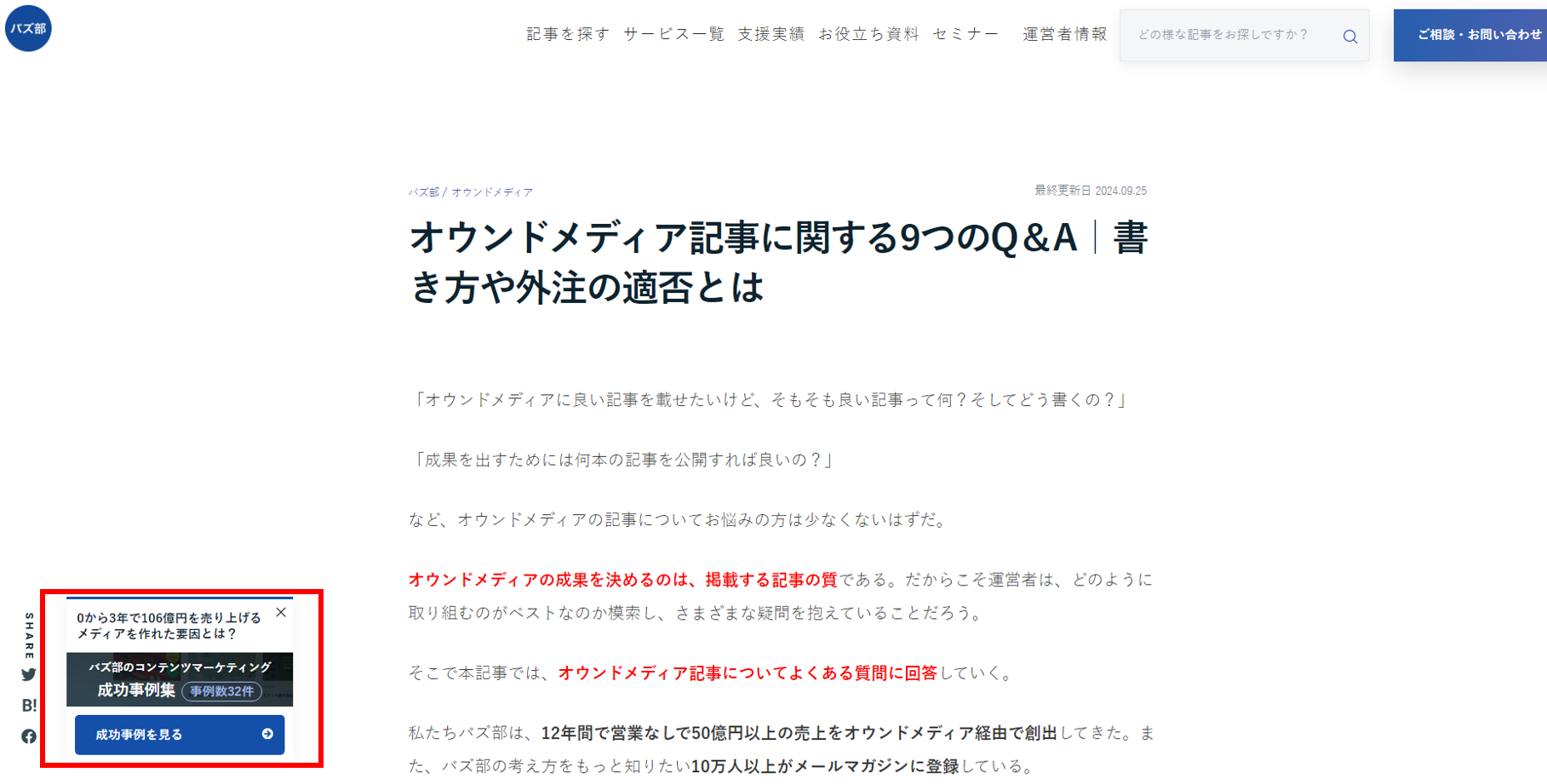

たとえばバズ部では、コンテンツ末尾のCTAに加えてどのページにも表示される下固定バナーを設置しており、これが非常に効果的だと感じている。

ユーザーにとっては、常に視界に入るためバナーの存在を忘れにくく、あちこち探さずともワンクリックでCVページに飛べるのが簡便だというわけだ。

4-3.【メディア上のコンバージョン数】CVの内容を明示する

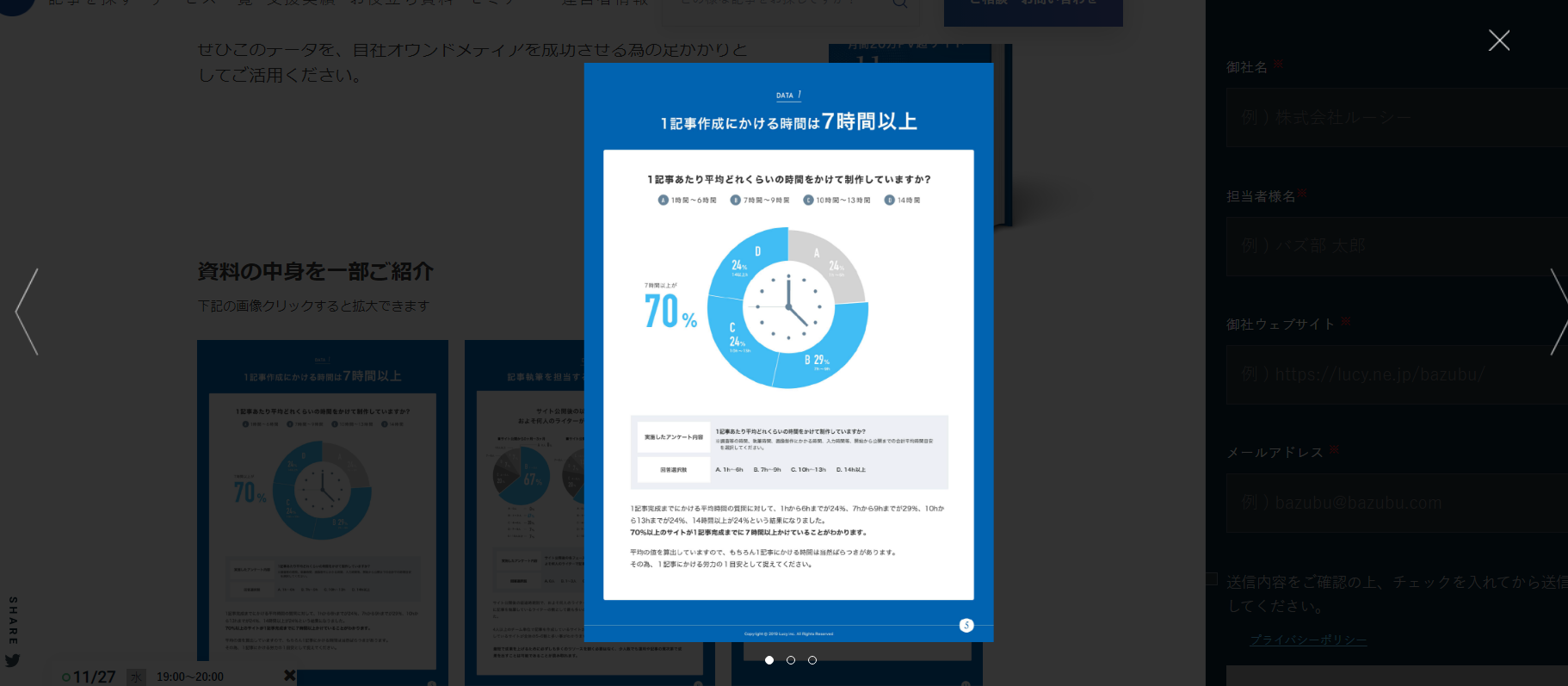

メディア上のコンバージョン数を増やすための施策として、一般的にはCTAの位置やデザインを工夫する・入力フォームを簡素化するなどが挙げられるが、私たちが重要視しているのは「CVの内容を明示すること」だ。

CVの内容を明示するとは、請求する資料の内容や問い合わせした後の流れなど、CVした先の情報をあらかじめ提供するということである。

ユーザーがCVするとどうなるのかを具体的にイメージでき、安心してアクションに踏み切れるようにすると、CVのハードルが格段に下がるのだ。

バズ部では、ダウンロード資料の中身を事前に参照できるようにしている。画像をクリックすると実際の資料が開いて読むことができる形だ。

また、問い合わせのCVページでも、「問い合わせ・相談できる内容」や「フォーム送信後すぐに日程調整ができること」を明示している。

近年は電子書籍の試し読みが一般化しており、試し読みをした人の購入率がそうでない人に比べて高いことは数々の研究で証明されている。それと同じ原理だ。

【注意】CVのレベルを下げるのであればその後のフォロー体制構築が必須

メディア上のコンバージョンを増やしたいときには、CVの内容はそのままで考える他に、ひとまずレベルを下げて数を稼ごうという施策を講じる場合もあるかもしれない。

たとえば、本来であれば問い合わせが欲しいところだがニュースレター登録にする、などのケースだ。

この際に注意が必要なのは、CVのレベルを下げるのであれば、その後本来のコンバージョンまでもっていくためのフォロー体制構築も同時に行わなければならないということだ。

ニュースレター登録を獲得した後には、興味関心に応じたコンテンツを提供しつつ、問い合わせをもらうためのオファーをしなければならない。

安易にCVのレベルを下げたがために、その後の引き上げが困難でかなりの労力を費やすことになってしまった、結局売上にはつながらなかった、ということがないように、よく検討しよう。

4-4.【次のフェーズに進む人数】戦略に応じたアプローチを行う

メディア上のコンバージョンから次の購買フェーズに進む人数を増やすためには、それぞれのメディアの戦略に応じたアプローチを行おう。

これに関してはケースバイケースなので、唯一の答えは存在しない。次のフェーズがセミナーであれば参加者を増やすための施策になるだろうし、商談であればその率を上げるための施策になるだろう。

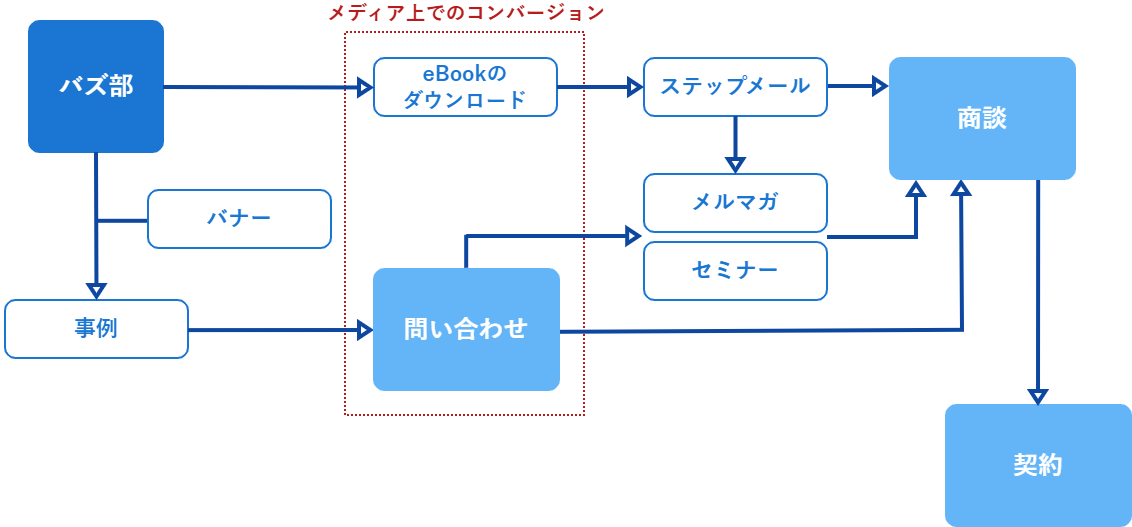

大切なのは、「どのようにメディア上でのコンバージョン(問い合わせ/資料請求)を生み、そこからどうやって契約に至ってもらうか」の流れを事前に考えておくことだ。

一例として、バズ部では以下のような流れを想定している。

eBookのダウンロードを機にユーザーの情報を入手したら、ステップメールで関係を維持しつつ、メルマガやセミナーを通してつながりを強化、最終的に商談へとつなげている形だ。この「商談」数を、次の購買フェーズに進んだ人数として追っている。

このように、メディア上のコンバージョンに至ったユーザーに対して、どのタイミングでどのようなアプローチをするかを明確化しておくことをおすすめする。

4-5.【指名検索数】価値あるコンテンツを提供・広報する

指名検索数を増やすための施策には、「価値あるコンテンツを提供する」「広報活動を行う」がある。

指名検索数が多いとはブランディングが進んでいるということなので、オウンドメディア単体で何かしたからというよりも、あらゆる広報活動の結果として増えてくるものだ。

そのため、各方面で適切な広報活動を行うことに加えて、ユーザーのためになるコンテンツを発信してファンを増やすことが必要になる。

ユーザーにとって価値あるコンテンツを発信するためには、「よいコンテンツとはどういうものか」を押さえておこう。

バズ部では、以下3つの条件を満たすものを良質なコンテンツと定義している。

1)その人が求めているどんぴしゃりの情報を届け、 |

オウンドメディアの効果測定を考える段階のあなたならすでにご存知だとは思うが、オウンドメディアの成否を左右するのはコンテンツの質だ。

ユーザーが真に求めている情報を徹底的に伝え、よりよい人生に寄与するコンテンツを作ろう。

オウンドメディアにはどのようなコンテンツを掲載すべきか、どうやって作るのかについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参照してほしい。

参考記事:オウンドメディア記事に関する9つのQ&A|書き方や外注の適否とは

4-6.【被リンク】良質なコンテンツとリンクされやすい仕組みを作る

被リンクを受けているドメイン数を増やすためには、良質なコンテンツとクリックされやすい仕組みを作ろう。

魅力的なコンテンツを簡便に紹介できるとなれば、リンクを貼ってくれる人が増えるからである。

良質なコンテンツの定義については、前述したとおりだ。加えて、以下の点を考慮するとよい。

・一次情報を含んだコンテンツを作る |

これらの詳しい内容については、以下の記事で解説しているため、併せて参照してほしい。

参考記事:被リンクとは?SEO効果と良質なリンクの増やし方を解説

簡単にまとめると、独自性と信頼性が高く、かつユーザーの心を動かすコンテンツにするということになる。

リンクされやすい仕組みについては、シェアボタンやURLコピーボタンをコンテンツの中に設置するのが一般的な方法だ。他に、被リンクを掲載して欲しいと営業活動をする方法もある。

4-7.【CVした人がよく見ているページ】コンテンツの量と質を上げる

メディア上のコンバージョンに至った人がよく見ているページが把握できたら、そのコンテンツの質を上げ、同じ種類のコンテンツを増やそう。

CVに寄与していると考えられるコンテンツをより魅力的にし、同じく作用するコンテンツを増やすことで、さらに多くのユーザー行動を後押しすることができるからだ。

たとえばバズ部の場合は、前述したようにコンサルティング事例のページがよく見られており、CVへの意思決定に深くかかわっていると考えている。

そこで、コンサルティング事例を紹介するコンテンツを詳細でわかりやすい内容にするとともに、個々の事例紹介コンテンツを増やすよう努めているのである。

4-8.【SNSのエンゲージメント】仕組み化してコンスタントに投稿する

SNSのエンゲージメントを増やすための施策としては、一連の作業を仕組み化してコンスタントに投稿することがおすすめだ。

SNSのエンゲージメントを増やすには、投稿の量と質を上げることが必要になるが、これを継続して行うのはなかなか難しい。そこで、ある程度定型業務にしてしまえば負担が少ないというわけだ。

バズ部の例でいうと、投稿の作り方を仕組み化している。xのポストとYouTubeの動画は、SEO記事を基にして作ると決めているのだ。

xのポストは、SEO記事の内容を画像化している。

多くの人が見落としがちですが、コンテンツの良し悪しを判断する指標には「見えやすい指標」と「見えにくい指標」があります。

見やすい指標ばかり追っていると、気がつくとビジネス上の大きな損失に気づかないことがあります。… pic.twitter.com/dylYqgegpg

— 松澤 大輔|バズ部コンサル責任者 (@mtzw_bazubu) October 12, 2023

YouTubeの動画は、SEO記事の内容を担当者が解説するという形にしている。

同じ要領で本記事も近い将来に動画化するかもしれないため、ぜひチェックしてみてほしい。

このように、できるだけ軽い負担で途切れずに取り組めるやり方を見出し、SNS運用も安定させていこう。

SNSへの取り組み方についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参照してほしい。

参考記事:オウンドメディアの効果を最大化するSNS活用法と媒体別事例

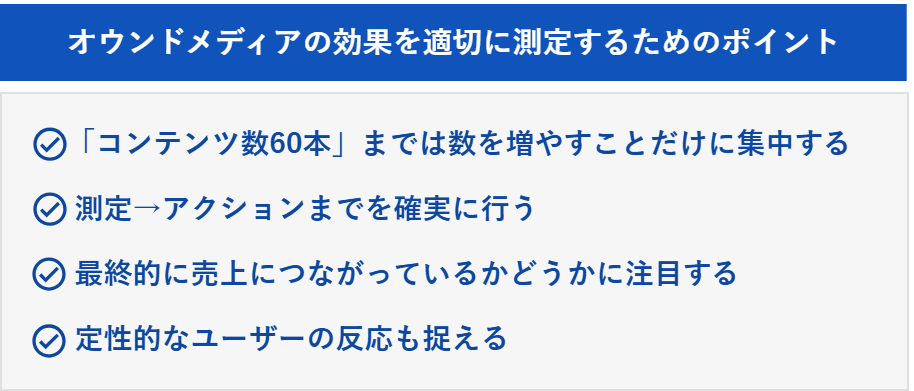

5. オウンドメディアの効果を適切に測定するためのポイント

最後に、オウンドメディアの効果を適切に測定するためのポイントをお伝えしておこう。

形だけの効果測定に終始することがないように、把握しておいてほしい。

5-1.「コンテンツ数60本」までは数を増やすことだけに集中する

オウンドメディアに公開しているコンテンツの数が最低でも60本になるまでは、効果測定のことは考えずコンテンツの数を増やすことだけに集中しよう。

繰り返しお伝えしているように、最低でも60本のコンテンツがないメディアは弱く、検索エンジンに認めてもらうことができない。すなわち、コンテンツが上位表示されない。

コンテンツが上位表示されないということは、検索エンジン経由での集客がほぼゼロだということだ。指名検索をするユーザーが多ければ話は別だが、まだそこまでには至らないメディアがほとんどだろう。

つまりは、開店休業状態。来客がないのだから、売上を数えることなどできない。まだ認知されていないだけなのだから、来客がないと嘆く必要もない。とにかく営業開始しないと、お話にならないのだ。

まだコンテンツが60本に満たないという人は、60本まで増やしてから本記事を読んでも遅くない。まずはコンテンツを作りまくろう(もちろん品質の担保も忘れてはならない)。

5-2. 測定→アクションまでを確実に行う

オウンドメディアの効果測定をしたら、その後のアクションまでを確実に行うべきだ。

効果測定は、より効果を高める施策を見出すことを目的に行うはずだ。効果を把握するだけで終わっていては、メディアの成長に役立てることができない。つまり、やる意味がない。

その観点からいうと、効果測定に用いる指標をあれこれ増やしすぎてアクションが追いつかない、という事態も避けなければならない。

本記事を信じて、「必ず見るべき指標」を着実に押さえていってほしい。

5-3. 最終的に売上につながっているかどうかに注目する

オウンドメディアの効果を判断するにあたっては、最終的に売上につながっているかどうかに注目することが重要だ。

最終的な売上がどうかということを見落としてしまうと、本質的な課題に気付けず、非効果的な施策を講じてしまう可能性があるからだ。

たとえばよくある失敗として、月間表示回数(PV数)に一喜一憂し、PV数を上げることだけに注力してしまうということがある。

しかしほとんどの場合、オウンドメディア運営の目的は売上向上だろう。たとえPV数が少なくても、コンバージョンが多ければ問題ないはずだ。

各指標単体での良し悪しだけではなく、購買フェーズ後半への影響を考慮するようにしよう。

5-4. 定性的なユーザーの反応も捉える

オウンドメディアの効果測定に定量データを用いることは不可欠だが、同時に定性的なユーザーの反応も捉えるようにした方がよい。

ユーザーの声という定性的なデータが、オウンドメディアの効果を色濃く表現することがままあるからだ。

たとえば、オウンドメディアのコンテンツに「これほど役に立つものに出会ったことがない、感動した」という1件のコメントをもらったとしよう。

定量的に見ると、たった1件のデータには価値がないかもしれない。ただしその内容には、熱量が溢れている。コンテンツの評価は人によって異なるということを加味しても、同じように感じたユーザーが他にもいるはずだと考えるのが自然だろう。

ユーザーにとって真に価値あるコンテンツだと判断して発信し、それに対する肯定的な評価を得たのであれば、定性的なデータも一定の信頼性をもつものとして扱って問題ない。

コメントやヒアリング内容なども、効果の判断や施策の検討をする際の材料として活用していこう。

6. まとめ

本記事では、オウンドメディアの効果測定について詳しく解説した。以下に要点をまとめよう。

オウンドメディアの効果測定に用いる指標には、「必ず見るべき指標」と「必要に応じて見る指標」がある。

それぞれの測定方法の概要は、以下のとおりだ。本文中では具体的な手順について詳しく解説している。オウンドメディアの効果測定を行うためには、公開しているコンテンツの数が最低でも60本を超えているという前提が必要だ。

▼オウンドメディアの効果を知るために必ず見るべき指標

指標 | 測定頻度 | 測定方法 | 目標値 |

1ヶ月に1回 | 検索順位チェックツールGRC | 3位 | |

1ヶ月に1回 | GA4(Google Analytics) | 目標売上から逆算 | |

1ヶ月に1回 | GA4(Google Analytics) | 目標売上から逆算 | |

1ヶ月に1回 | GA4(Google Analytics) | 目標売上から逆算 | |

1ヶ月に1回 | 顧客管理システムなど | 目標売上から逆算 | |

四半期に1回 | キーワードプランナー | 競合の指名検索数 | |

四半期に1回 | Search Console | 競合の被リンクドメイン数 |

▼オウンドメディアの効果を知るために必要に応じて見る指標

指標 | 測定頻度 | 測定方法 | 目標値 |

1ヶ月に1回 | - | ||

1ヶ月に1回 | 各SNSのレポート機能 | 過去数値との比較 |

オウンドメディアの効果測定をしたら、さらに効果を上げるための施策を講じよう。

▼オウンドメディアの効果測定に応じた施策

指標 | 施策 |

コンテンツを増やす・リライトする | |

CVページへの導線を増やす | |

CVの内容を明示する | |

戦略に応じたアプローチを行う | |

価値あるコンテンツを提供・広報する | |

良質なコンテンツとリンクされやすい仕組みを作る | |

当該コンテンツの質を上げ、同じ種類のコンテンツを増やす | |

仕組み化してコンスタントに投稿する |

オウンドメディア運営が成功すると、ほとんどコストをかけずにたくさんの顧客を獲得することができる。適切な効果測定によって、オウンドメディア運営の成果を最大化していこう。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。