- オンライン

オウンドメディアの効果を最大化するSNS活用法と媒体別事例

あなたはオウンドメディア運用しているものの、YouTubeやXなどのSNSをまだ活用できていない状態だ。

「オウンドメディア運用にSNSを活用したほうが成果は出る?」

「オウンドメディア運用でのSNSの活用例を知ってアイデアを得たい」

など、SNSを活用していくべきか、具体的にどのような方法が検討できるのか悩んでいるところだろう。

結論から言うと、オウンドメディアへの集客だけを目的としてSNSを運用しても成果は上がりづらい。

そうではなく、オウンドメディアのコンテンツを再利用してSNS上でも価値ある投稿をすることで、全体から得られる認知向上・集客強化の効果を最大化できる。

オウンドメディアへの集客だけを目的としてSNSを運用しても

成果は上がりづらい

オウンドメディアのコンテンツを活用してSNS上でも価値ある投稿をする

私たちバズ部も、オウンドメディアの良質なコンテンツを活用したYouTube、Xの運用をしている。

最近は「YouTubeを見ました」「Xの投稿を見て問い合わせをしました」などの声があり、SNS経由での認知拡大ができていると実感している。

そこでこの記事では、オウンドメディア運用にSNSを活用したほうがいい理由や実際の活用方法、事例を解説していく。

最後まで読むとオウンドメディア運用にどのようにSNSを活用すればいいのか、明確になるはずだ。

オウンドメディア運用とSNSは相性がいいので、ぜひ活用方法を理解しておこう。

目次

1.オウンドメディア運用にはSNSを活用したほうがいい

冒頭でも触れたように、オウンドメディア運用には下記の2つの理由からSNSを活用したほうがいい。

もちろん運用方法に気を配る必要はあるが、なぜSNSを活用するべきなのか確認しておこう。

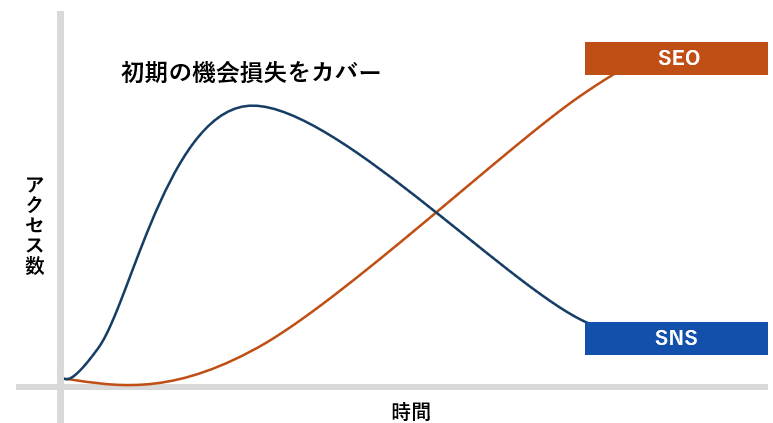

1-1.コンテンツの公開初期に効率よく集客できる

SNSやSNS広告を使えば、コンテンツ公開当初の機会損失を防ぎ効率よく集客できる。

オウンドメディアではSEOからの集客を行う場合が多いが、新しくアップした記事が上位表示されるまでに時間がかかる。

この期間は上位表示されにくく、機会損失につながる可能性がある。

そこで、コンテンツの公開初期にSNSを活用し、検索エンジン以外からの流入を確保できると機会損失をカバーできる。

既にSNSアカウントを運用しており、ある程度のフォロワーがいる場合は、すぐにSNS経由で何らかの反響を得られるかもしれない。

SNSアカウントの運用に力を入れていない場合でも、SNS広告を活用すれば短期間でSNS経由での露出を増やすことが可能だ。

1-2.検索経路の多様化に対応できる

オウンドメディアと併せてSNSを運用していると、検索経路の多様化に対応できる。

昨今はSNSで情報収集するユーザーが増えている。

バズ部ではオウンドメディアの記事内容を活用してX、YouTubeで情報発信をしているが「Xの投稿を見て相談しました」「YouTubeを見て知りました」などの声をいただくことがある。

あなたも「〇〇についてもっと詳しく知りたいな」「〇〇ってだろう」などの疑問を抱えたときに、検索エンジンだけでなくSNSも使っているのではないだろうか。

実際に「LINEリサーチ」が実施した「インターネットでの調べものに関する調査」を見ても、スマートフォンで調べるときに検索エンジンだけでなくInstagramやX、YouTubeなどのSNSを使用していることが分かる。

スマートフォンで調べるときに使用するものは? | |

79.5% | |

YouTube | 48.2% |

Yahoo!Japan | 44.7% |

LINE | 35.0% |

31.9% | |

X(旧Twitter) | 30.0% |

Tik Tok | 11.6% |

参考:LINEリサーチ「インターネットでの調べものに関する調査」

SNS経由で自社を知ってもらえれば、オウンドメディアへの流入につながる可能性がある。

オウンドメディアの集客に直接つながらなくても、自社の認知拡大やブランド力の強化に一役買ってくれるだろう。

このように、検索経路の多様化に対応できれば、検索流入以外のユーザーも取り込み自社の認知拡大を図ることができる。

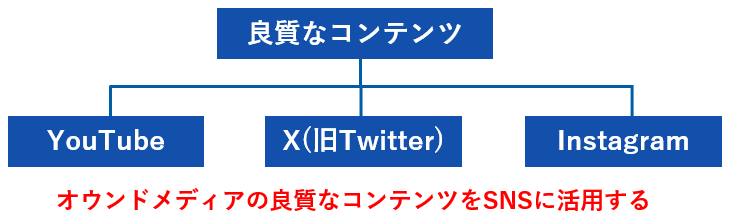

2.オウンドメディア運用でのSNSのおすすめの活用方法

オウンドメディア運用でおすすめのSNS活用方法は、オウンドメディアの良質なコンテンツを軸としてSNSに展開する方法だ。

オウンドメディアで良質なコンテンツさえ制作していればコンテンツ内容を活用した投稿ができ、SNS経由でユーザーの興味や関心を惹けるだろう。

それだけでなくSNS運用の負担を軽減できるので、オウンドメディアとSNS双方の運用がしやすくなる。

ここでは、SNS運用のメインとなるYouTubeとX、Instagram(業種による)の活用方法を解説していく。

事例も踏まえてまとめているので、ぜひ参考にしてみてほしい。

媒体 | 活用のポイント |

・オウンドメディアの良質なコンテンツを台本にして動画制作ができる | |

・オウンドメディアの良質なコンテンツをもとに情報発信ができる | |

・オウンドメディアの事例やFAQ、良質なコンテンツをもとに情報発信ができる |

2-1.YouTube

YouTubeでは、オウンドメディアの良質なコンテンツを台本にして動画制作ができる。

良質なコンテンツは既に構成や必要な内容が整理されているため、その内容を動画にするだけでユーザーが知りたい情報を届けられるからだ。

コンテンツ内容を話し言葉にする程度で台本が完成するので、「YouTubeのための台本や映像制作は難しそう」というハードルも下げられるだろう。

演者を1人立てて台本を話すところから始めると取り組みやすい。

実際に、バズ部でもオウンドメディアの記事を活用してYouTubeを運営している。

投稿本数は50本程度だが、チャンネル登録は2,000人程、数千回再生回る動画も出始めている。

例えば、キーワード「オウンドメディア」の記事を台本にオウンドメディアの必要性や立ち上げの手順などを解説した動画は、YouTubeでも同キーワードで1位を獲得している(2024年7月29日時点)。

キーワード「301リダイレクト」の記事を台本に301リダイレクトの概要や設定の注意点などを解説した動画も、YouTubeの同キーワードで1位を獲得している状態だ(2024年7月29日時点)。

SEOとYouTubeは狙うキーワードがほぼ同じなので、良質なコンテンツがあれば双方で成果を出しやすくYouTube経由での認知も期待できるだろう。

実際にバズ部のYouTubeは徐々に再生数が伸びており、営業の体感としても「YouTubeを観ました」との声が増えている。

2-2.X(旧Twitter)

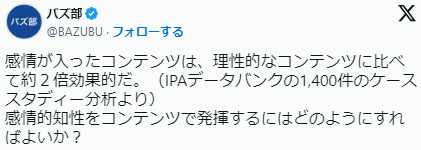

Xでは、オウンドメディアの良質なコンテンツを活用しながら価値のある投稿ができる。

Xでは「新しい記事を投稿しました」「新着アップ情報」などオウンドメディアの更新を示す情報をよく見かけるが、この情報にユーザーは価値を感じるだろうか。

「更新したんだな」という事実を知るだけで「もっと知りたい」「必要な情報を得た」など次の行動につながる投稿ではないだろう。

そのため、Xでもオウンドメディア同様に、コンテンツに価値を持たせることが非常に重要だ。

バズ部では、Xの投稿には次の2つの方法を採用している。

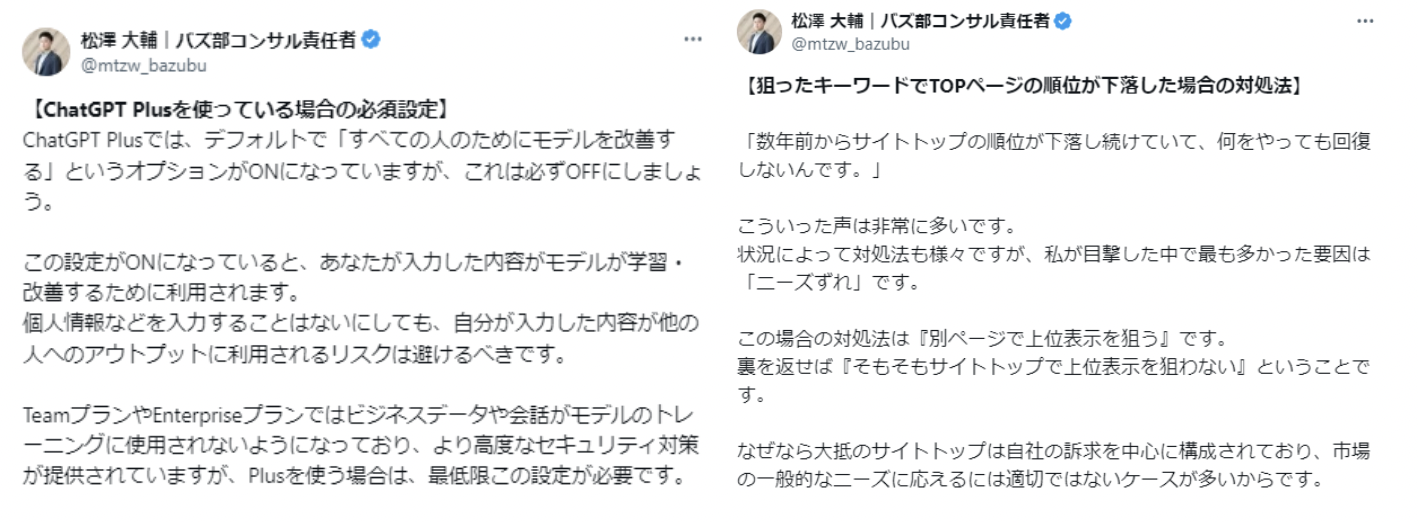

1つ目は、オウンドメディアの良質なコンテンツをもとに情報発信をする方法だ。

下記のXの投稿は「私たちはコンテンツの網羅性とどのように向き合うべきか?」というコンテンツの内容を活用した投稿だ。

冒頭に「SEO目的の情報網羅は今すぐ辞めるべき」とユーザーに刺さるフレーズを入れ心を掴み、最後に該当のコンテンツを挿入している。

Xの投稿を読み興味を持ったユーザーはすぐにオウンドメディアのコンテンツが読める流れを作り、流入を増やしている。

2つ目は、セミナー内容や業界の最新情報、社内情報などX独自の情報を発信する方法だ。

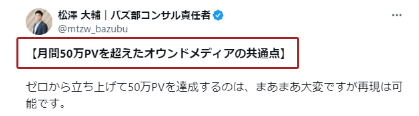

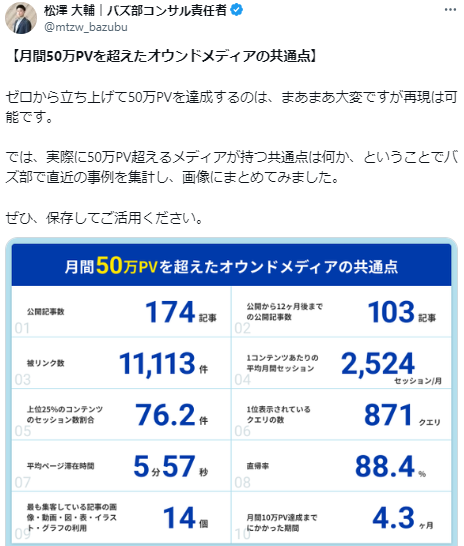

下記は「月間50万PVを超えたオウンドメディアの共通点」として、社内に蓄積されていた情報をまとめた投稿だ。

オウンドメディアで発信していない独自性のある情報発信をして、Xを利用しているユーザーとの信頼性の獲得、認知拡大を狙っている。

実際に下記の投稿を見てバズ部に興味を持ち、商談に至っている。

バズ部ではSEOやオウンドメディアに関する投稿に絞って発信しているが、SEOやオウンドメディアに関わる方々には一定程度リーチできたと感じている。

このように、Xの投稿はオウンドメディアの更新お知らせをするのではなく、投稿自体に価値を持たせることが重要だ。

2-3.Instagram

Instagramでも、オウンドメディアの事例やFAQ、良質なコンテンツをもとに情報発信ができる。

店舗や住宅の設計、リノベーションをしている「eightdesign」では、オウンドメディアに掲載している事例をInstagram投稿に活用している。

Instagramの強みである視認性の高さを駆使し、複数枚の写真をまとめて投稿。

リノベーション前とリノベーション後を比較できるよう写真を組むことで、ユーザーの興味や関心を引く投稿になっている。

興味を持ったユーザーはプロフィールページよりオウンドメディアに流入、もしくはDMで問い合わせができる導線設計をしている。

離婚や不倫の慰謝料請求に強い「弁護士法人グレイス」では、オウンドメディアの「よくある質問」をInstagram投稿に活用している。

よくある質問は、ユーザーが知りたい情報の可能性が高い。

イラストを踏まえて分かりやすくまとめてInstagramに投稿することで、興味、信頼感をもってもらいオウンドメディアへのアクセスや問い合わせが期待できるだろう。

このように、Instagramの強みを活かせる業界であれば、オウンドメディアの良質なコンテンツを活用した投稿ができる。

3.それ以外のオウンドメディアとSNSの活用例

YouTubeやX、InstagramなどメインとなるSNS以外でもオウンドメディアとSNSの活用は進んでいる。

ここでは、TikTokやLINEの活用例を解説していく。

ユーザー層や扱っているサービス、商材によっては活用できるので、参考にしてみてほしい。

媒体 | 活用例 |

ユーザーとの接点の入口として活動して興味や関心を持ったユーザーをオウンドメディア等に誘導 | |

YouTubeの概要欄にLINEリンクを設置してYouTubeで興味を持ったユーザーと接点を持つ |

3-1.TikTok

TikTokは、オウンドメディアへの誘導や自社の認知拡大に活用できる。

昨今のTikTokは、企業の採用活動に活用するケースが増えている。

とくにTikTokは10~20代の利用者が多いため、若年層をターゲットとした採用活動で認知を得たいときに検討できるだろう。

実際にOA機器の専門商社「日本オフィスオートメーション」では、TikTokを活用して採用活動をしている。

社員インタビューや仕事のやりがい、福利厚生などをショート動画にまとめて発信。

プロフィールページにオウンドメディアへのリンクを設置して、詳しい求人情報を掲載している。

実際にコメント欄には反応があり、採用活動につながっている模様だ。

TikTokのユーザー層が自社のオウンドメディアや商品、サービスと関連性がある場合は、TikTokで初期の認知を得て、オウンドメディアやその他ツールに流入する方法が検討できるだろう。

3-2.LINE

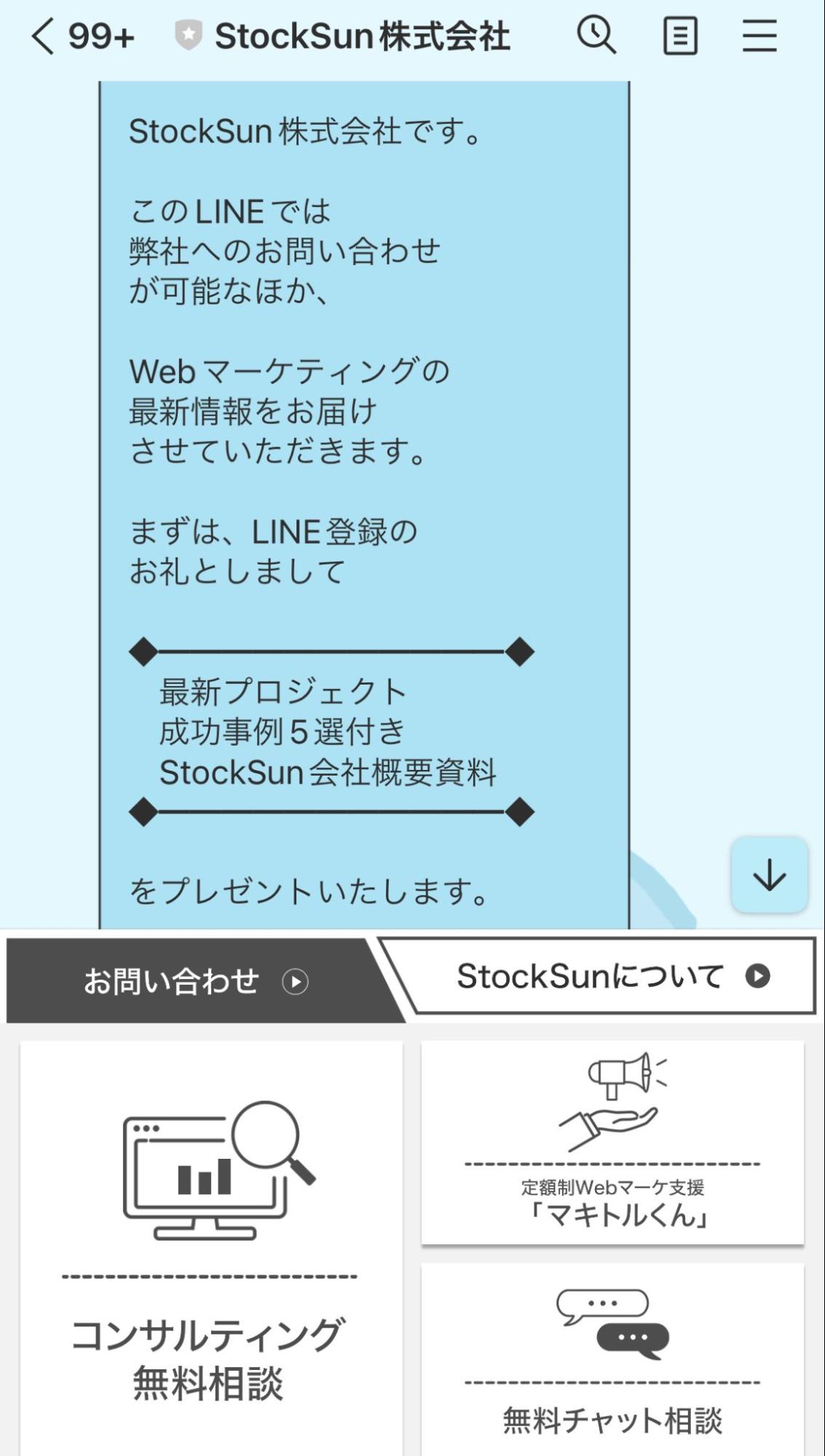

LINEは、オウンドメディア訪問者との関係構築に活用できる。

LINEはオープンチャットや公式アカウント、ショート動画などで情報収集されるようになってきた。

とくに、企業の公式アカウントはメルマガに代わって、ユーザーと長期的な関係構築に使われるケースが出てきている。

一例として、WebコンサルティングをしているStockSun株式会社のYouTube「WebマーケティングTV」の概要欄にはLINEの問い合わせが用意されている。

クリックするとLINEのお友達追加ができ、LINE経由で資料ダウンロードや無料相談が可能になる。

LINEはメールより利用率が高い傾向があるので、ユーザーとつながりを持てるとどこかのタイミングで相談や問い合わせにつながるかもしれない。

このように、オウンドメディアへの訪問者との関係構築にLINEの活用が検討できるだろう。

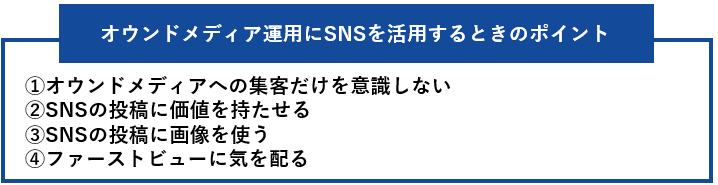

4.オウンドメディア運用にSNSを活用するときの4つのポイント

最後に、オウンドメディア運用にSNSを活用するときのポイントを解説していく。

SNS活用の成果を最大化するためにも、どのような点に留意するべきか確認しておこう。

4-1.オウンドメディアへの集客だけを意識しない

1つ目は、オウンドメディアへの集客だけを意識しないことだ。

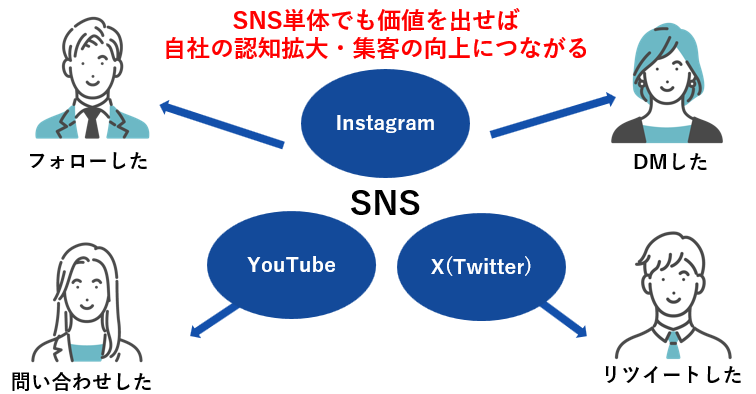

そもそもあなたがオウンドメディア運用をしているのは、自社の認知拡大・集客の向上が目的のはずだ。

この目的を達成するにはオウンドメディアだけに集中しなくても、「SNSでフォロワーを獲得できている」「一定の再生数がある」など、SNS単体でも価値を出すことで自社の認知拡大・集客の向上につながるだろう。

実際にバズ部でもXやYouTubeを見て、問い合わせをいただくケースがある。

オウンドメディアに集客できていなくても、SNSから興味を持ち問い合わせや売上につながることはあり得るのだ。

また、SNSで認知を得ると、企業名やブランド名での検索流入が増えることも予測できる。

SNSをオウンドメディア集客につなげることばかりに注力しないで、SNS単体でも価値のある運用をすることが大切だ。

4-2.SNSの投稿に価値を持たせる

2つ目は、SNSの投稿に価値を持たせることだ。

前章でも触れたように、SNS単体でもユーザーの興味や関心のある発信ができればブランド力の強化につながる。

例えば、XやInstagramに「オウンドメディアを更新しました。~~~についての記事です」とだけ記載し投稿しても、投稿自体に価値がない。

SNSの投稿だけで、ユーザーが興味や関心を持てるよう工夫することが重要だ。

バズ部のXでは下記のように、ユーザーが「知りたかった」「今まで分からなかった」情報が分かるようにまとめている。

「2.オウンドメディア運用でのSNSのおすすめの活用方法」でも触れたように、良質なコンテンツの内容を活用すると、SNS用のコンテンツ制作時間を短縮できる。

【社内のスターがSNSを運用するのも1つの方法】 SNSは発信者の「個性」が拡散力に強く影響するため、スター性のある担当者がSNS運用をするのも1つの方法だ。 ここでの個性とは容姿や経歴、立場、舌鋒鋭さ、ユーモアなどを指す。 例えば、堀江貴文氏など「この人がこの内容を発信するから思わず見てしまう」と思える個性があれば、SNSに価値を持たせやすくなる。 ただし、スター性のある担当者に依存するとSNS運用の再生性が低くなるので、長期的な運用体制を踏まえつつ検討する必要があるだろう。 |

4-3.SNSの投稿に画像を使う

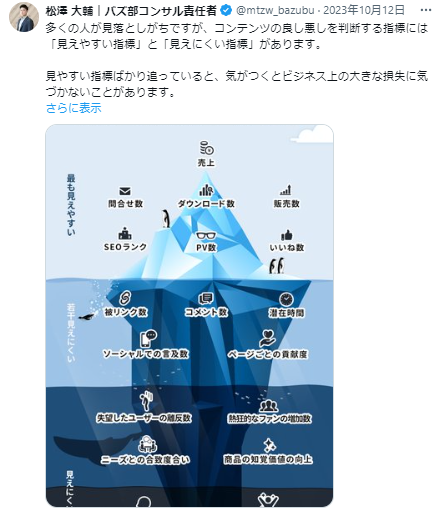

3つ目は、SNSの投稿に画像を使うことだ。

インフォグラフィクス(情報やデータを分かりやすく画像化すること)は、テキストと比較して3倍のも「いいね」や「シェア」を獲得できることが分かっている。

とくにXなどの静止画の場合は、ユーザーが数秒でスライドする可能性がある。

投稿内容に関連性のあるイラストを使用して、パッと見ただけでも「気になる」「もう少し見てみたい」と目に留めてもらえるようにしよう。

実際にバズ部でも、Xの投稿にイラストを使用している。投稿内容をまとめたイラストを使うことで、視認性をあげている。

投稿内容によってはマインドマップやチェックリストなど、ユーザーに役立ちそうなイラストを載せるのもいいだろう。

4-4.ファーストビューに気を配る

4つ目は、ファーストビューに気を配ることだ。

ファーストビューとは、投稿のタイトルや1行目を指す。

そもそもSNSのほとんどのユーザーは、意識して「投稿を読もう」とは思っていない。

だからこそ、ユーザーが最初に目にするタイトルや1行目でユーザーを惹きつけることが重要だ。

実際にバズ部がXのアカウントで実施したテストでは、1文目を分かりやすくしただけで7倍もの成果差が出た事例がある。

【修正前:エンゲージメント率0.81%、UGCなし】

【修正後:エンゲージメント率5.68%、UGC5】

修正前と修正後の内容は同じだが、ユーザーが理解しやすいように情報を整理して伝えるだけでも成果に差が出る。

SNSはあまり深く考えずに投稿してしまいがちだが、ユーザーの興味や関心を惹きつけるためにも情報を整理して分かりやすく伝えるようにしよう。

【投稿にはインパクトのあるタイトルをつけることもおすすめ】 SNSの投稿を目に留めてもらうために、タイトルを設けることも有効だ。 バズ部のXでは下記のように、インパクトのあるタイトルをつけて投稿している。

タイトルが目に留まれば、投稿内容やイラストを読んでもらえる可能性がある。 タイトルのつけられる投稿内容の場合は「どのような内容を伝える投稿なのか」タイトルに記してみるといいだろう。 |

5.まとめ

今回は、オウンドメディア運用にSNSを活用したほうがいい理由と活用方法を解説してきた。

最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみよう。

〇オウンドメディア運用にSNSを活用したほうがいい理由は下記のとおり

1.コンテンツの公開初期に効率よく集客できる

2.検索経路の多様化に対応できる

〇オウンドメディア運用にSNSを活用するポイントは下記のとおり

媒体 | 活用のポイント |

YouTube | ・オウンドメディアの良質なコンテンツを台本にして動画制作ができる |

X(旧Twitter) | ・オウンドメディアの良質なコンテンツをもとに情報発信ができる |

・オウンドメディアの事例やFAQ、良質なコンテンツをもとに情報発信ができる |

〇オウンドメディア運用にTik TokとLINEを活用する事例は下記のとおり

媒体 | 活用例 |

TikTok | ユーザーとの接点の入口として活動して興味や関心を持ったユーザーをオウンドメディア等に誘導する |

LINE | YouTubeの概要欄にLINEリンクを設置してYouTubeで興味を持ったユーザーと接点を持つ |

〇オウンドメディア運用にSNSを活用するときのポイント

1.オウンドメディアへの集客だけを意識しない

2.SNSの投稿に価値を持たせる

3.SNSの投稿に画像を使う

4.ファーストビューに気を配る

オウンドメディア運用にSNSを活用することで、オウンドメディアではリーチできないユーザーにも興味や関心をもってもらえる可能性がある。

今回ご紹介した事例をもとに、オウンドメディア運用にSNSを活用できることを願っている。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。