「オウンドメディアの企画書を通したい。どうやって作れば決裁者の理解が得られる?」

自社にオウンドメディアを立ち上げるべく企画書を作るという段階で、何をどう書けばよいのかとお悩みではないだろうか。「通る」企画書を作れず水泡に帰す、という事態は避けたいはずだ。

オウンドメディアの企画書を通すためには、その効果性を明確に言語化し、決裁者に確度の高い成功予測を提供することが必要になる。具体的には、以下の内容を記載しよう。

▼社内稟議を通すオウンドメディア企画書の内容

企画の背景 | ・広告にかかっているコストのデータ |

費用対効果 | ・売上目標 |

副次的な効果 | ・別媒体(SNSなど)にコンテンツを転用できる |

戦略 | ・良質なコンテンツを作るために社内のプロをアサインする |

運用体制 | ・チームの構成とメンバー |

評価方法 | ・立ち上げから半年後までのKPI |

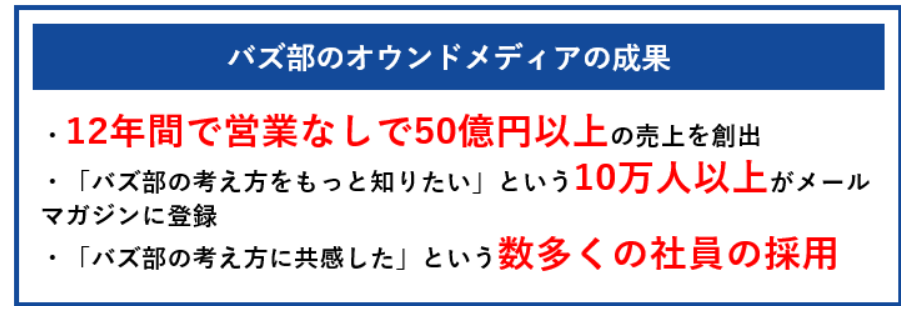

私たちバズ部は、オウンドメディアで大きな成果を上げてきた。

この実績を活かして数多くのオウンドメディアをサポートしており、企画書を拝見してアドバイスさせていただくこともある。

オウンドメディアのプロであるバズ部が、企画書を通すために必要だと判断する要素を挙げ、決裁者の心を動かす説明方法を解説しているのが、本記事である。

本記事を読んでその通りに作成すれば、あなたのオウンドメディア企画書は決裁者の目に極めて魅力的に映り、円滑に社内稟議を通せるだろう。

オウンドメディアの成功によって売上が右肩上がりになる未来は、もう夢ではない。確かな道筋に踏み出すために、ぜひ最後まで読んでほしい。

1. オウンドメディア企画書の作成にあたって押さえるべき3つのポイント

オウンドメディアの企画書を作成するにあたっては、以下3つのポイントを押さえよう。そうすることで、決裁者に企画の有用性を認識してもらえるため、通りやすくなるのだ。

それぞれの内容について、解説していこう。

1-1. 長期スパンのシミュレーションで広告費と比較する

1つめのポイントは、長期スパンのシミュレーションで広告費と比較することだ。具体的には、3年単位でシミュレーションする必要がある。

1年程度の短期スパンでシミュレーションしても、オウンドメディアの費用対効果を真に表すことができず、決裁者の理解を得られないからだ。

オウンドメディアでは、一度コンテンツを作ればそれが残り、長期間コストを乗せずに集客し続けることが可能になる。

このストック性がオウンドメディアの費用対効果を高めるわけだが、成果は指数関数的に増大していくという特徴をもつために、1年程度だと見えにくいのだ。

そのため、長期スパンでみれば莫大な費用対効果が期待できるにもかかわらず、短期スパンで比較すると広告に負けてしまうケースが出てくるのである。

とかくペイできるのかということが気になる経営層に対して「現状よりも費用がかかるのですが、とにかくやらせてください」と訴えても、その時点でシャットアウトされる可能性がある。オウンドメディア云々の話さえさせてもらえないなど、痛恨の極みだ。

そのような事態を防ぐために、3年単位での費用対効果を示すことで、広告よりも優れた施策であることをわかってもらおう。

1-2. オウンドメディアに取り組んでいる他社事例を集める

2つめのポイントは、オウンドメディアに取り組んでいる他社事例を集めることだ。

同じまたは類似の業界・競合他社が既に取り組んでいる、もっと言えば成果を出しているという事実を示すことで、「それなら自社にもできるかも」「後れをとるのはマズい」といった決裁者の気持ちを搔き立てることができるからだ。

他社のオウンドメディアは、検索すれば簡単に参照することができる。成果を示す場合には、メディア支援会社が公開している成功事例の中から自社に近いビジネスのものを探すといいだろう。

身近にオウンドメディアが浸透してきているという実感を与えることで、「それならうちもやる?」の流れを生もう。

1-3. 売上向上以外の効果も伝える

3つめのポイントは、オウンドメディアで得られる売上向上以外の効果も伝えることだ。

もちろん、経営層の最大の関心事は売上向上であるため、そこは確実に押さえた上での話になる。しかしプラスアルファの要素もしっかりと示すことで、オウンドメディアがより魅力的な施策に映るのを狙って損はない。

実際にオウンドメディアは、企業に豊富なメリットをもたらす。具体的な内容は「2-3.副次的な効果:非常に魅力的な施策であることをアピールしよう」で解説するため、可能な限り挙げていこう。

オウンドメディアは売上という観点以外からも自社の成長に寄与するということが伝われば、決裁者の前向きな判断が大きく後押しされるはずだ。

2.【埋めるだけでOK】社内稟議を通すオウンドメディアの企画書

ここからは、オウンドメディア企画書に書く内容を具体的にお伝えしていこう。自社の状況にそぐわない部分があればアレンジしてもらいたいが、基本的にはこの通りに書けば社内稟議を通せるはずだ。

▼社内稟議を通すオウンドメディア企画書の内容

企画の背景 | ・広告にかかっているコストのデータ |

費用対効果 | ・売上目標 |

副次的な効果 | ・別媒体(SNSなど)にコンテンツを転用できる |

戦略 | ・良質なコンテンツを作るために社内のプロをアサインする |

運用体制 | ・チームの構成とメンバー |

評価方法 | ・立ち上げから半年後までのKPI |

それぞれの内容について、解説していこう。

2-1. 企画の背景:決裁者に「やった方がいいかも?」と思わせよう

まずは企画の背景を説明し、決裁者に「オウンドメディアをやった方がいいかも?」と思わせよう。

具体的には以下の2点を示し、オウンドメディアが増大する広告費を払い続けるという負担をなくしてくれること、始めなければすでに運営している競合他社に見込み客を囲い込まれる可能性があることを実感してもらう。

・広告にかかっているコストのデータ |

2-1-1. 広告にかかっているコストのデータ

広告にかかっているコストの3年間のデータとその推移を、一覧化しよう。

現状の広告費をしっかりとテーブルに載せなければ、どれほど負担になっているかが認識されにくいからである。広告費は本来変動費であるにもかかわらず、当たり前の支出として固定費扱いされてしまいがちだ。

おそらく大部分の企業では、広告費のデータが下降を示していることはないだろう。現状の負担が今後も継続する、あるいはさらに負担が増す可能性の方が極めて高いはずだ。

そこで次の一手として求められるのが、広告よりも低コストなオウンドメディアだというわけだ。

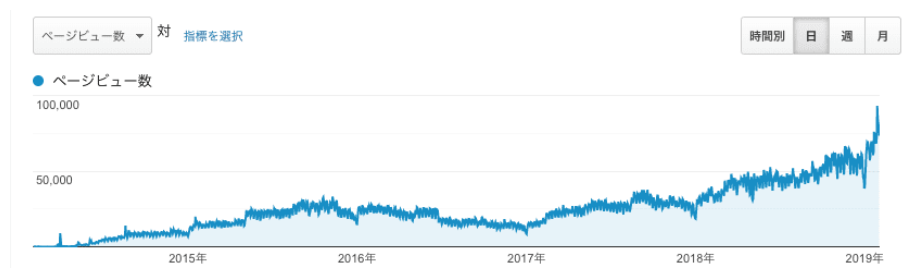

以下は、バズ部が支援している法律メディア「リーガルモール」のアクセス推移だ。月間200万PV以上のアクセスをコンスタントに獲得している。

仮にリスティング広告でここまでのアクセスを集めようとすると、数億円単位のコストが必要になるだろう。それを低コストで成し遂げられてしまうのが、オウンドメディアなのである。

しかもオウンドメディアでは、集客の内容が濃い。コンテンツを見て企業やサービスに興味を持ったユーザーが見込み客になるため、通常の広告よりも購買率が高いのだ。私たちの感覚では約2倍である。

経営を圧迫している、または今後圧迫する見込みが大きい広告費を削減するための施策として、オウンドメディアに取り組むべきだと主張しよう。

【現在広告を利用していない場合には、広告を出した場合の試算と比較しよう】

オウンドメディアが低コストであることは、広告費との比較で誰の目にも明らかになる。しかし、これまで広告を利用しておらず、比較対象となるデータをもたない企業もあるだろう。

その場合には、広告を出した場合にかかるコストを試算し、オウンドメディアと比較できるようにしよう。それがあるのとないのとでは、説得力に圧倒的な違いが出てくるのだ。

2-1-2. 自社と類似する企業のオウンドメディア取り組み状況

自社と類似する企業のオウンドメディアの取り組み状況として、以下の内容を示そう。

・同じまたは近い業界でオウンドメディアを運営している企業のリスト |

まずは、同じまたは近い業界の企業がオウンドメディアを運営しているかどうか調べ(検索すればすぐにわかる)、運営している企業をリストアップする。それを基に、「あそこもここもすでに始めているのだから、うちも急がなくてはならない」と主張しよう。

競合他社が先にオウンドメディア運営を成功させたら、本来は自社の顧客になり得るユーザーがこちらとの接点をもつ前に競合との関係を強固にし、囲い込まれてしまうのだ。機会損失も甚だしい。

もし、まだ運用している企業があまりないという場合には、だからこそ今のうちに始めるべきだと訴えることをおすすめする。

また、似たようなビジネスモデルの企業がオウンドメディアで成功した事例も集めよう。オウンドメディアの構築や運営を支援する企業を検索し、支援実績として公開されている事例を見て、実際にどの程度の成果が得られたのかを把握する。

それらの事例を示すことで、決裁者に自社も成功できそうだという前向きなイメージと成果の大きさに対する期待感を与えられるだろう。

バズ部でも、オウンドメディアのコンサルティングを支援した事例を公開している。必要に応じて活用してほしい。

【競合他社のオウンドメディアの成果を知る方法】

他社の状況を説明するときに、競合メディアがどの程度成果を出しているのか知りたいという場合もあるかもしれない。

しかし、そのメディア経由でどのくらいの売上が出ているかについて、外部から把握することはできないのが現状だ。

ただ、想像する材料として以下の情報を入手することはできるため、ご紹介しておこう。

・コンテンツの検索順位

・コンテンツの表示回数(PV数)

コンテンツの検索順位が高ければ高いほど、多くのユーザーに見られることになる。コンテンツのタイトルに含まれるキーワードで検索したときに、何位に表示されるかを確認しよう。

そのコンテンツが実際にどのくらいのユーザーに見られているかは、表示回数(PV数)で確認できる。確認のためには「Ahrefs(エイチレフス)」というツールが必要だ。「Ahrefs」で表示される競合メディアのトラフィック数を3~4倍した値(誤差があるため)が、表示回数(PV数)にあたる。

これらによって、競合他社のオウンドメディアに集まるユーザーは多いのか否か、つまり集客に成功していそうかどうかが推測できるのである。

2-2. 費用対効果:コストを投じる価値が十分にあることを保証しよう

次に、費用対効果のシミュレーションを示し、コストを投じる価値があることを保証しよう。シミュレーションは以下の手順で行う。

1)売上目標を算出する |

2-2-1. 売上目標を算出する

まずは下記の指標について、前年までの数値を確認する。商談率は広告経由と同じ数値・契約率は広告の2倍に設定しよう。

履歴がなければ、()内の数値で仮設定するとよい。これは、バズ部が見てきたメディアの平均的な値だ。

・CVR:メディアの流入数に対する問い合わせなどのコンバージョン数(0.05%) |

※商談がないなど購買フェーズが上記と異なる場合には、それぞれに応じた指標と数値を入れる

次に、1年後・2年後・3年後まで、各年の売上目標を算出する。

・問い合わせ数=表示回数(PV数)目標×CVR |

表示回数(PV数)目標の設定方法には、以下の2通りがある。好みの精度に応じて選択しよう。

精度 | 方法 | 数値 |

①大まかに設定する場合 | 公開記事数に応じて概算 | 60記事で5万PV |

②詳細に設定する場合 | 「Ahrefs(エイチレフス)」で競合メディアの検索流入数を調査 | 「Ahrefs」で表示されたトラフィック数を3~4倍する |

※大まかな設定の表示回数(PV数)は、バズ部が数多くのメディアを支援する中で経験した数値を踏まえ、現状社内の基準にしている数値である。

基本的に表示回数(PV数)は、公開記事数が増えるにしたがって伸びていくため、上記の数値で大まかに設定することができる。

より詳細な数値を設定したい場合には、「Ahrefs(エイチレフス)」というツールで競合メディアの検索流入数を調査し、同じ程度を見込めそうだと考える方法もある。この際には、表示されるトラフィック数と現実の検索流入数に誤差があるため、表示数を3~4倍する必要がある点に注意しよう。

2-2-2. 費用を算出する

必要になる費用として、以下を算出する。

・人件費 |

■人件費の算出

オウンドメディアの運営に必要な人材は、「2-5-1. チームの構成とメンバー」で詳しく解説しているが、それぞれに担ってもらう工数は以下が目安になる。これに応じて人件費を算出しよう。

・メディア責任者(施策立案・コンテンツのフィードバック・データ管理などを行う):0.3~0.4人月 |

例)時給換算4000円と2000円の人材で、それぞれの担当者を1名ずつに設定する場合

メディア責任者:4000円×64時間(0.4人月)256,000円/月

サイト構築者:4000円×サイト構築100時間=400,000円(立ち上げ時のみ)

ライター:2000円×10時間×10本=200,000円/月

更新者:2000円×1.5時間×10本=30,000円/月

■外注費・経費の算出

外注費:外部の支援会社に依頼する場合の費用を、1年目・2年目・3年目それぞれに算出する。

経費:商品原価・サーバー管理保守費用・その他経費を、1年目・2年目・3年目それぞれに算出する。

必要になる費用=人件費+外注費+経費となる。

【オウンドメディアの外注にかかる費用目安】

・設計から運営までを一貫して代行:600万円~

・サイト制作:100~150万円

・記事制作代行:1本8~15万円

・コンサルティング:1ヶ月あたり20~50万円

2-2-3. 利益を算出する

売上目標と費用を算出したら、以下のような表にして差額となる利益を算出する。

※表内に例として使用しているのは、以下の数値

・表示回数(PV数)目標:1年後10万PV/月・2年後20万PV/月・3年後40万PV/月 ・人件費+外注費 ※コンテンツ制作外注費は1記事10万円として試算 ・経費:売上の20%(商品原価) ※サイト構築費(内製40万円、外注100~150万円)は立ち上げ時のみなので含めず |

▼パターン①コンテンツ制作内製

1年後 | 2年後 | 3年後 | |

累計記事数 | 120本 | 240本 | 360本 |

表示回数(PV数)目標 | 10万PV/月 | 20万PV/月 | 40万PV/月 |

月ごとの平均表示回数(PV数) | 3万PV/月 | 13万PV/月 | 26万PV/月 |

売上目標 | 150万円/月 | 650万円/月 | 1,300万円/月 |

費用 | 786,000円/月 | 1,786,000円/月 | 3,086,000円/月 |

利益目標 | 714,000円/月 | 4,714,000円/月 | 9,914,000円/月 |

※売上目標の算出ロジック

表示回数(PV数)×CVR×商談率×契約率×契約単価で算出。

表示回数は、「目標」ではなく「月ごとの平均」の数値を採用する。月ごとの平均表示回数は、「その年の最終的なPV目標の30%」(1年目の場合は10万PVの30%で3万PV)としている。

なぜなら表示回数は、年次が変わればすぐに目標に到達するわけではなく、年間を通して伸びていくからだ。この月ごとの伸びを考慮し、目標を月次にならすと30%程度が見込めるという考え方。

▼パターン②コンテンツ制作外注

1年後 | 2年後 | 3年後 | |

累計記事数 | 120本 | 240本 | 360本 |

表示回数(PV数)目標 | 10万PV/月 | 20万PV/月 | 40万PV/月 |

月ごとの平均表示回数(PV数) | 3万PV/月 | 13万PV/月 | 26万PV/月 |

売上目標 | 150万円/月 | 650万円/月 | 1,300万円/月 |

費用 | 1,458,000円/月 | 2,458,000円/月 | 3,758,000円/月 |

利益目標 | 42,000円/月 | 4,042,000円/月 | 9,242,000円/月 |

2-2-4. 費用対効果をシミュレーションする

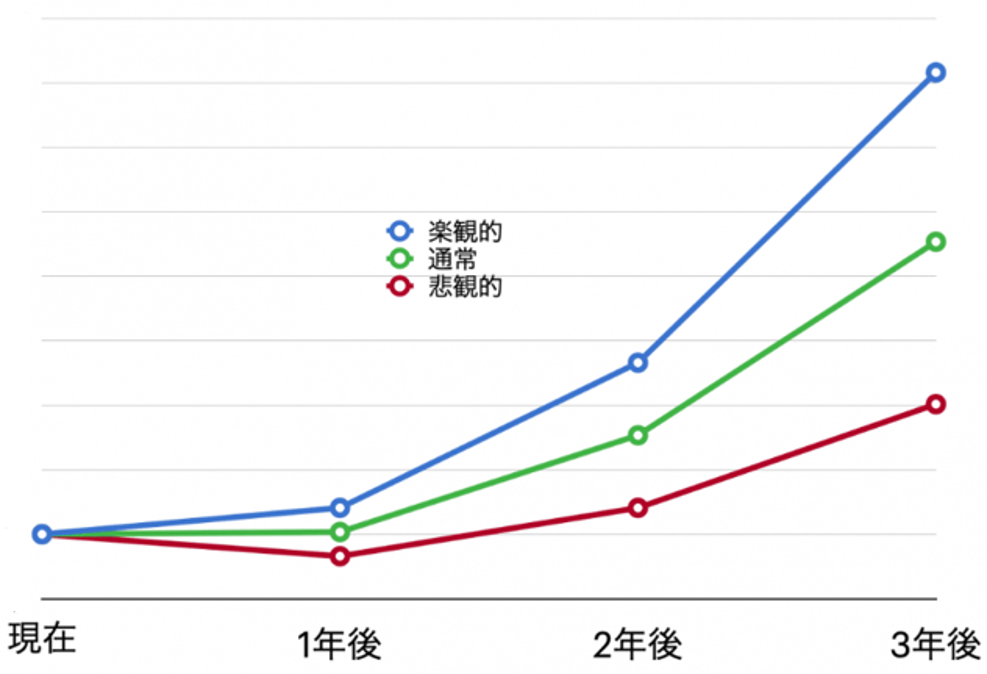

ここまでに算出した数値を用いて、費用対効果をシミュレーションする。その際には、以下の3パターンで行おう。

パターン | 係数 | 算出される結果 |

通常のシミュレーション | 1.0 | 売上目標×1.0-費用=シミュレーション結果 |

楽観的なシミュレーション | 1.5 | 売上目標×1.5-費用=シミュレーション結果 |

悲観的なシミュレーション | 0.5 | 売上目標×0.5-費用=シミュレーション結果 |

結果を以下のようなグラフにすると、成果の上がり方がわかりやすく、たとえ悲観的な結果だったとしても大きな成果につながることが伝わる。

2-3. 副次的な効果:非常に魅力的な施策であることをアピールしよう

コストを投じる価値があるという理解を得られたら、売上はもちろんのこと、それ以外にも豊かなメリットがある旨を伝えよう。

以下のうち、自社の状況に合っていて決裁者に刺さりそうなメリットを挙げることをおすすめする。

・別媒体(SNSなど)にコンテンツを転用できる |

2-3-1. 別媒体(SNSなど)にコンテンツを転用できる

オウンドメディアに掲載するコンテンツを作れば、それを他の媒体に転用することができるため、今後別媒体でマーケティングを行う際の制作費が削減できる。

そもそも企業のマーケティング活動を行う上では、オウンドメディア以外にもSNSやYouTube・メルマガなどを活用するのが効果的だ。本来はそのためのコンテンツ制作にもコストが発生するところ、オウンドメディアを運営していればほぼゼロになるのである。

オウンドメディアのコンテンツをそれぞれの媒体に適した形にアレンジするだけで、そのまま使うことができるからだ。

実際にバズ部でも、オウンドメディアの記事をx(旧Twitter)の投稿とYouTube動画に転用している。xでは記事の内容をわかりやすく画像化し、YouTubeでは記事を台本にして担当者が読み上げるという形だ。

今後マーケティングを強化するにあたっても、オウンドメディアで良質なコンテンツを作れば、他の多様なコンテンツ制作にかかるコストを削減できる。費用対効果を知って心が動いた決裁者に向けて、さらなるお得感をアピールしよう。

2-3-2. 定着率が高い人材の採用に効く

オウンドメディアは、採用にもよい効果をもたらす。オウンドメディア経由で応募してきた人材は、定着率が高いのだ。

これは、オウンドメディアを見ることで企業の理念や文化を知り、共感できる部分があるためにエントリーするケースが多いからだ。つまり、高いコミットメントを形成した状態で入職してくる。

バズ部でも、オウンドメディア経由でエントリーしてきた人材の方が、募集サイトのそれよりも、辞めない。どの程度違うのかというデータを取っているわけではないが、その差が明らかだということは断言できる。

定着率の話を除いても、バズ部ではオウンドメディア経由で数多くのエントリーが生まれている。採用にかかるコストの計算方法はさまざまだが、1件獲得するのに数百万円というケースもあるため、この点においてもコスパをアピールすることができるだろう。

2-3-3. 社員の共通価値観の形成に役立つ

オウンドメディアは、社員の共通価値観の形成に役立つ。オウンドメディアで企業の価値観を発信するという活動を通して、それが社員に自然と浸透していくからだ。

オウンドメディアの運営方針やコンテンツには、その企業が大切にする考え方が反映される。運営に携わる社員はもちろんのこと、コンテンツを見る社員も、自社の価値観に触れる機会が多くなり、理解が進む・体現するという効果が生まれるのである。

たとえばバズ部を運営する株式会社ルーシーは、ユーザー第一主義を本気で貫く会社だ。だから誰も、ユーザーにとって不利益なことはしない。

コンサルティング契約を決めたクライアントから、「営業が話す内容がオウンドメディアでの主張と寸分のブレもない。だから信頼できた」というお言葉を頂戴することもある。

このように、オウンドメディアは社員の共通認識を促進し、揃ってベストプラクティスを実践することに寄与するのである。

2-4. 戦略:競合に対する勝ち筋が明確であることを宣言しよう

ここまでの流れで、決裁者はオウンドメディアの魅力に惹かれ始めているはずだ。ここで具体的かつ効果的な戦略を示し、競合に対する勝ち筋が明確であることを宣言しよう。

オウンドメディアで成果を上げるために最も重要なのは、「コンテンツの質」と「勝てるキーワード選定」だ。なぜなら事業に置き換えて考えると、コンテンツの品質は「商品品質」、キーワード選定は「商品を提供するターゲットの選定」に該当するからである。

そのため、「コンテンツ制作にプロを充てる」「ニッチなキーワードを選ぶ」というやり方をすれば、競合に負けず成果を出すことができる。

2-4-1. 良質なコンテンツを作るために社内のプロをアサインする

競合に勝つためには良質なコンテンツを作ることが不可欠だ。その実現のために、社内のプロをアサインする。

良質なコンテンツとは、「ユーザーにとって本当に役立つ情報を懇切丁寧に解説し、根拠ある行動提案をするコンテンツ」。それを読んだユーザーは、企業のことを信頼してくれる。プロのアサインが必要な理由は、以下のとおりだ。

①最前線の現場で活動するプロ以上に実際のユーザーの困りごとを熟知している人はいない |

わかりやすい例をお示ししよう。以下は、「ワンルームマンション投資」というキーワードで、プロならではの明確な行動提案がある記事とそうではない記事の比較表だ。

プロならではの記事 | 誰でも書ける記事 | |

タイトル | ワンルームマンション投資はなぜやめろと言われるのか? | ワンルームマンション投資とは?詳しく解説 |

構成 | 1.ワンルームマンション投資とは | 1.ワンルームマンション投資とは |

行動の提案 | ワンルームマンション投資に | なし |

どちらがユーザーの役に立つかは、明白だろう。プロによるコンテンツを読んだユーザーは、ワンルームマンション投資に失敗する可能性が格段に下がるはずだ。

プロが作ったコンテンツは、該当する悩みを抱えた多くのユーザーに読まれ、悩みが解決したと感謝され、他でもないあなたの会社から買いたいという人が押し寄せることに寄与する。

たとえば、クライアントワークのプロである成績上位のセールス担当者や、サービスのプロである開発担当者などをアサインする旨を明言しよう。

併せて、アサインする人材が動きやすい体制を整え、兼業になっても支障がないように配慮することも伝えられれば申し分ない。

コンテンツ制作にプロを巻き込む必要性や方法については、以下の記事でも詳しく解説している。

参考記事:マーケティング部門以外のメンバーをコンテンツ制作に巻き込もう

2-4-2. 上位表示を狙うためにニッチなキーワードを選ぶ

競合に勝つためには、コンテンツを検索結果で上位表示させることが重要だ。その実現には、検索数が少なく、まだ誰もいいコンテンツを作っていないキーワードを選ぶことが不可欠である。

その分野でよくあるキーワードは、すでに多くの企業がコンテンツを作っている。それを真似て同じキーワードでコンテンツを作るという戦略は、極めて有効性が低い。

たとえば、「不動産 〇〇」といったキーワードで検索してみると、誰もが聞いたことのある企業が上位を独占している。これを押しのけて後発メディアが上位表示を狙うのは至難の業だ。ほぼあり得ない。

そこで、市場は小さくても上位表示が狙えるキーワードでコンテンツを作ることが重要になってくるのだ。

「不動産 〇〇 初心者」のように3語以上で構成されるキーワードや、「資産運用 節税 種類」のように直接的な要素は含まないものの関連するキーワードなどで、検索数が少ないゾーンをチクチク攻めていけば、十分に勝ち目がある。

たった数人の訪問者であっても、深い悩みを解決できたのであれば売上につながり得るのだ。またコンテンツを増やしていけば、その分野に強いメディアだと認識されるようになるため、より大きなキーワードでも上位表示されやすくなる。

キーワードの選定次第で確実にシェアを拡大できることを伝え、決裁者に安心してもらおう。

キーワードを選ぶ方法については、以下の記事で詳しく解説している。ニッチなキーワード選定を実現できると言い切るために、必ず読み込んでほしい。

参考記事:【図解】キーワード選定の正しいやり方─SEOの最初に読むべき記事

2-5. 運用体制:現実的で持続可能なシステムを提案しよう

ここからは現実的な話として、運用体制を説明する。オウンドメディア運営においては「継続」が重要かつ難しい課題になるため、持続可能な内容にすることがポイントだ。

「チーム」と「スケジュール」をできるだけ具体的に示そう。

2-5-1. チームの構成とメンバー

オウンドメディアの運営に必要なチームの構成は以下のとおり。それぞれのメンバーを埋めよう。

役割 | 業務内容 | 必要工数の目安 |

メディア責任者 | 運営全体のマネジメント・コンテンツの品質管理・効果測定など | 0.3~0.4人月 |

サイト構築者 | サイトの立ち上げやメンテナンス(外注がおすすめ) | 100時間 |

ライター | コンテンツの作成 | 100時間/月 |

更新者 | コンテンツのアップロード(外注がおすすめ) | 15時間/月 |

このうち最も重要なのは、前述したように記事を書くライターにプロを充てることだ。

最も理想的なのは全ての記事をその人自身に書いてもらうことだが、難しければ他のライターのインタビューを受けてもらう・記事をチェックしてもらうなどの方法で巻き込もう。

またこの段階で、社内メンバーで賄うのか外注するのかも検討しなければならない。全ての業務を外注することも可能だが、成果を最大化するために「記事の執筆」は内製することをおすすめする。理由は簡単で、外注先にあなたの企業・サービスのプロはいないからだ。

オウンドメディアでの外注に対する考え方を知りたい方は、以下の記事を参照してほしい。

参考記事:オウンドメディアの全代行は避けるべき!外注するべき範囲と費用相場

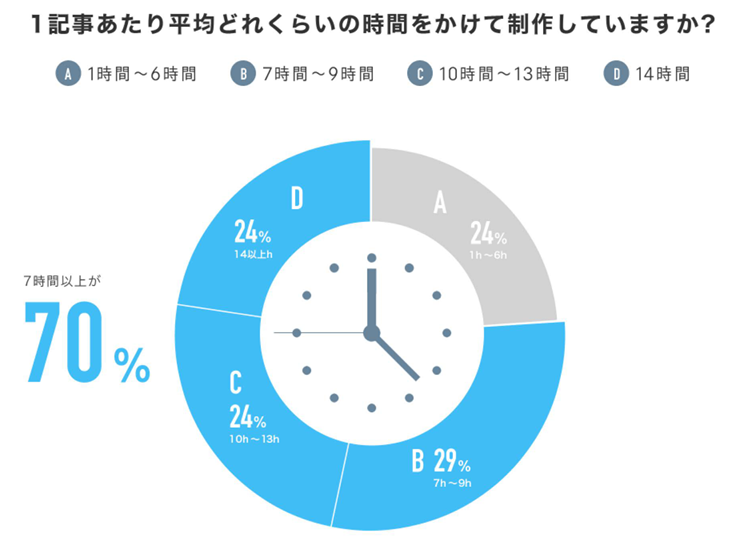

1本の記事を作るのに要する工数は、10時間程度を見込んでおこう。バズ部が行ったアンケートでは、成果を出している企業の約半数が1記事を作るのに10時間以上かけているという結果を得た。

出典:株式会社ルーシー「バズ部が運営する月間20万PV超サイト11の生データ集」

出典:株式会社ルーシー「バズ部が運営する月間20万PV超サイト11の生データ集」

また記事の更新頻度は、1ヶ月に10本を目標とする。これらを踏まえて、どのメンバーにどのタイミングでどう動いてもらうのか計画しよう。

【ライターは量より質】

オウンドメディアでは良質なコンテンツをコンスタントに更新することが必要になる。そうなればできるだけたくさんのライターがいた方がよい。これには一理あるが、完全ではない。

オウンドメディアの成否を左右するのは、コンテンツの質だ。だからこそ、プロが作るべきなのである。

プロがたくさんいて皆がライターを担えるのであれば、多いに越したことはない。しかし、プロの知見を詰め込んだ記事が書けないライターは、何人いても役に立たないのだ。

ライターの人数を検討する際には、量よりも質を重視しよう。バズ部が支援したメディアの中には、ライター1名で成果を出した事例もある。少数精鋭部隊でも構わないのだ。

少数精鋭部隊で取り組む予定の方は、成果を出す上で以下の記事が参考になるはずだ。

参考記事:少人数でもコンテンツマーケティングを成功可能にする体制構築11のチェック項目

2-5-2. 構築・運用のスケジュール

オウンドメディア構築・運用スケジュールのモデルケースは以下のとおり。実際の日程を挿入しよう。

実施内容 | 具体的なアクション | 期間・頻度 |

企画・設計 | 以下の内容を検討する | 1~2ヶ月 |

サイト構築 | オウンドメディアを載せるサイトを立ち上げる | 1~2ヶ月 |

コンテンツ制作 | オウンドメディアに掲載するコンテンツを作る | 1ヶ月に10本 |

効果測定 | 集客状況や成果を把握する | 1ヶ月に1回 |

特に重要なのは、企画・設計のうち「どのキーワードでコンテンツを作るか」を決める部分だ。

バズ部では、「キーワード選定で売上の8割が決まる」と言っても過言ではないと考えている。ここを誤るとまず間違いなく成果が出ない。そのため、十分に時間をかけて取り組もう。

キーワード選定のやり方については、以下の記事で詳しく解説しているため、必ず参照してほしい。

参考記事:【図解】キーワード選定の正しいやり方─SEOの最初に読むべき記事

2-6. 評価方法:成否を把握する指標と継続判断するタイミングを明示しよう

最後に、オウンドメディアの評価方法を記載する。大前提として、オウンドメディアは成果が出るのに時間を要する施策なので、1年は継続することを説明しよう。

なぜなら、始めてすぐに集客に必須となる上位表示を達成することはできないからだ。コンテンツの数が少ないと順位が上がらない、アルゴリズムによる評価には一定の時間がかかる、といった事情がある。

「立ち上げから半年後まで」と「半年後から1年まで」それぞれのKPIは以下のとおりだ。

立ち上げから半年後までのKPI | 公開しているコンテンツの数(60本) |

半年後~1年のKPI | ・月間表示回数(PV数)(売上目標から逆算) |

2-6-1. 立ち上げから半年後までのKPI

立ち上げから半年後までのKPIは「公開しているコンテンツの数」で、目標は60本だ。

なぜなら、コンテンツの数が少ないと上位表示されず、ユーザーに見てもらえないからだ。その状態で成果が出るはずもなく、評価をしても意味がないのである。

検索エンジンは、コンテンツそのものだけではなくドメイン単位での評価も行っている。ドメインを評価する要素のひとつに「そのテーマでどのくらいのコンテンツを作っているか」ということがあるため、コンテンツが少ない状態では認められないというわけだ。

このラインとして、バズ部が数多くのメディアを見てきた中で体感しているが、60本程度公開したあたりから上位表示が出てくるということなのである。

そのため、立ち上げからの半年間はコンテンツを増やすことだけに注力する必要がある。それができて初めて表示回数(PV数)が伸び始め、成果が生まれるようになってくるという流れを理解しておいてもらおう。

2-6-2. 半年後~1年のKPI

立ち上げ半年後から1年は、以下のKPIを追う。目標値は、売上目標から逆算して設定しよう。

・月間表示回数(PV数)(売上目標から逆算) |

1年経過した時点で月間表示回数(PV数)がほとんど出ず、契約数がゼロであれば、撤退を検討するかやり方を根本的に変える必要がある。

実力があるプロの支援を受けてもその状態だとすれば、撤退すべきが濃厚だ。一方で、安いプロに依頼していたり、社内リソースだけで自己流の運営をしていたりする場合には、質の高い支援会社に依頼することで状況が変わるかもしれない。

一方でいくらかの契約が生まれていれば、継続することで指数関数的に増加していく余地があるという判断になるのだ。

1年経過した時点でしっかりと状況判断することを伝え、冗漫に継続するつもりはないことを示そう。

より詳細な評価方法については以下の記事で解説しているため、実際に測定する際には参照してほしい。

参考記事:【オウンドメディアの効果測定】本当に追うべき7つのKPIと改善施策

3. まとめ

本記事では、社内稟議を通すオウンドメディア企画書の作り方について解説した。以下に要点をまとめよう。

オウンドメディアの企画書を作成するにあたっては、以下3つのポイントを押さえよう。

・長期スパンのシミュレーションで広告費と比較する |

オウンドメディアの企画書には、以下の内容を記載しよう。

企画の背景 | ・広告にかかっているコストのデータ |

費用対効果 | ・売上目標 |

副次的な効果 | ・別媒体(SNSなど)にコンテンツを転用できる |

戦略 | ・良質なコンテンツを作るために社内のプロをアサインする |

運用体制 | ・チームの構成とメンバー |

評価方法 | ・立ち上げから半年後までのKPI |

オウンドメディアは、広告費を必要とせずに莫大な集客を実現する施策である。しかもそれが長期間継続する上に、その他のメリットも豊富だ。

オウンドメディアによってもたらされる明るい未来を存分にアピールし、あなたの熱意を形にすることに本記事が役立てば、嬉しく思う。