- オンライン

オウンドメディア戦略の要はこの3つ!50億円を生んだ私たちの手法

「オウンドメディアを立ち上げるには戦略が重要だと聞くけれど、どんな戦略が必要なの?そしてそれはどうやって策定する?」

戦略という言葉は日常的に使うし、何かを成し遂げるためには戦略が必要だということもわかっている。けれど、オウンドメディアの戦略として何をどう決めればよいのかはイメージがつかないという人は少なくないだろう。

オウンドメディアの戦略を決めるとは、以下3つの要素を決めることだ。

| オウンドメディアの戦力として決めるべき3つの要素 |

| ❶ どのユーザーにどのような価値を提供するか ❷ どのキーワードでコンテンツを作成するか ❸ メディア → 問い合わせ → 契約までの流れをどうするか |

| オウンドメディアの戦略として決めるべき3つの要素 |

| ❶ どのユーザーにどのような価値を提供するか ❷ どのキーワードでコンテンツを作成するか ❸ メディアCVから受注までの流れをどうするか |

オウンドメディア戦略の要素にはさまざまあるが、成果を出す上で結局のところ重要になるのは上記の3つであり、これさえ決めておけば問題ない。

そこで本記事では、「オウンドメディアの戦略として決めるべき3つの要素」の具体的な中身と策定方法について解説する。

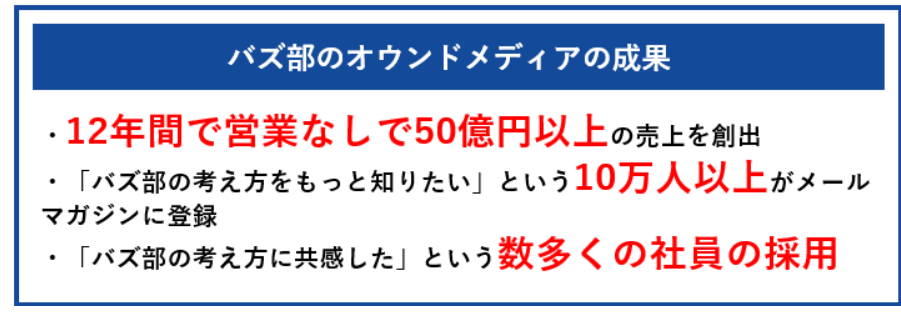

私たちバズ部は、12年間で営業なしで50億円以上の売上をオウンドメディア経由で創出してきた。また、バズ部の考え方をもっと知りたい10万人以上がメールマガジンに登録している。

これだけの成果を出しているバズ部が実践する内容をお伝えするのだから、本記事を読んでそのとおりに実践すれば、あなたのオウンドメディア戦略は成功するはずだ。

さあ、戦略策定が難しいという理由でオウンドメディア運営の前で足踏みするのは、今日で終わりにしよう。私たちを信じて行動を開始してほしい。

オウンドメディアを超優秀な営業マンに仕立てて多くの顧客を獲得し、売上を最大化させていくために、まずは本記事を最後まで読んでもらえるだろうか。

1. オウンドメディアの戦略として必ず決めるべき3つの要素

オウンドメディアの戦略として何をどう決めればよいのかわからないあなたに、まずは「何を」決めるべきかをお伝えしよう。

オウンドメディアの戦略を決めるとは、イコール以下3つの要素を決めることだ。

| オウンドメディアの戦力として決めるべき3つの要素 |

| ❶ どのユーザーにどのような価値を提供するか ❷ どのキーワードでコンテンツを作成するか ❸ メディア → 問い合わせ → 契約までの流れをどうするか |

この3つの要素が決まっていないと、オウンドメディアで成果を出すことができない。我々は、そんなメディアをいくつも目の当たりにしてきた。

3つの要素を決めるべき理由としてよくある失敗例を紹介しながら、具体的な内容を解説していく。

1-1. どのユーザーにどのような価値を提供するか

戦略として決めるべき1つめは、どのユーザーにどのような価値を提供するかだ。「誰のどんなニーズを満たすメディアにするか」と言い換えてもよい。

この部分が明確だと、ビジネスのターゲットに強く刺さるコンテンツを作ることができる。その結果、コンテンツの主張に共鳴する顧客が集まり、売上が生まれやすくなるのだ。

たとえばバズ部では、「どのユーザーにどのような価値を提供するか」を以下のように定めている。

どのユーザーに | 売上アップに悩んでいる中小企業の経営者・マーケティング責任者 |

どのような価値を提供するか | Webマーケティングの力を使い、低コストかつ短期間(半年から3年)で、業界のトップを取れるようにする |

経営者・責任者に届けるという意思が明確だから、コンテンツマーケティングの長期的な展望や、施策を講じる上でどう組織を動かすか、といった情報も提供する。

低コストかつ短期間で成果を出せるようにすると決めているから、即実践可能なコンテンツマーケティングのやり方を詳細に解説する。

その結果、ユーザーは「コンテンツマーケティングが現状打破の一手になる」ことに気付き、「これはまさに自分が求めていた情報だ」と感動して、バズ部と契約してくれるのだ。

一方で、自分が求める情報を提供してくれないメディアをユーザーが信頼することはないし、そもそも印象にも残らない。結果、売上につながらないというのが、よくある失敗例だ。

オウンドメディアでやるべきことはただひとつ。ユーザーにとって真に役立つコンテンツを提供することだ。それがなくては、ユーザーのロイヤルティを高めて購入に踏み切ってもらうことはできない。

どのユーザーにどのような価値を提供するか決めると、オウンドメディアのコンテンツで発信すべき内容がより明確になるため、ユーザーの役に立てる可能性が高まる。

さらに、2つめの戦略要素であるキーワード選定においても、このユーザーが検索しそうなキーワードは?を考えやすく、アイデア出しの助けになるのだ。

1-2. どのキーワードでコンテンツを作成するか

戦略として決めるべき2つめは、どのキーワードでコンテンツを作成するかだ。

これは、オウンドメディア運営の成否にかかわる非常に重要な要素である。キーワード選定を誤ると、まず間違いなく結果が出ないからだ。

具体的には、「コンバージョンが見込める、かつGoogle検索で上位表示できる」キーワードを選ばないと、売上が生まれない。

実際に、コンバージョンから遠いキーワードのコンテンツばかり作っていて、全く売上になっていないという失敗がよくある。

たとえば不動産業で、「土地売却 不動産会社 選び方」や「マンション 投資 相談」などのキーワードであれば、それらを実現したい人たちからの問い合わせを期待できるだろう(次に解説するが、実際に検索上位を取れるかどうかはまた別問題だ)。

一方で、「私道負担とは」「借地権とは」などのキーワードだと、ユーザーが知識を得ただけで満足してしまい、その後の行動にはつながらない可能性が高い。

またGoogle検索で上位表示されるほど多くのユーザーにリーチできるため、できれば3位以上を狙いたいところだ。3位以下になるとクリック率が10%を切ってしまう。

検索順位 | クリック率 |

1位 | 39.8% |

2位 | 18.7% |

3位 | 10.2% |

4位 | 7.2% |

5位 | 5.1% |

6位 | 4.4% |

7位 | 3.0% |

8位 | 2.1% |

9位 | 1.9% |

10位 | 1.6% |

参考:FirstPageSage「Google Click-Through Rates (CTRs) by Ranking Position in 2024」

にもかかわらず、「みんなやってるから」という理由で競合と同じキーワードでコンテンツを作ってしまい、いつまでたっても検索順位が上がらないという失敗がとにかく多い。

よく見るキーワードは競争が激しく、信頼性・権威性が高い既存の大手サイトや長期間運営されているメディアが上位にいる。そこに後発メディアが参入しても、基本的には上位表示されないのだ。

オウンドメディアへの集客という最初のステップをクリアするために、キーワードの攻略は欠かせない。ここを軽視した時点で負けが決定する。具体的な方法は次章で解説するため、時間をかけて丁寧に取り組もう。

1-3. メディア→問い合わせ→契約までの流れをどうするか

戦略として決めるべき3つめは、どのようにメディア上でのコンバージョン(問い合わせ/資料請求)を生み、そこからどうやって契約に至ってもらうかの流れだ。

この流れを、2つの段階に分けて考えよう。

1)どのようにメディア上でのコンバージョンを生むか |

1-3-1. どのようにメディア上でのコンバージョンを生むか

まずは、オウンドメディアのコンテンツを見た人から問い合わせや資料請求をもらうためにはどうするかを決めよう。

コンテンツに満足してあなたの会社とコンタクトを取りたいと思うユーザーに対して、簡単にそれが叶う手段を設けておくと、多くの見込み客を獲得できるからだ。

よくある失敗は、メディア上でのコンバージョンを得るための導線設計ができておらず、ただ記事があるだけのオウンドメディア。これがまだ非常に多い。PVは出てもその後のアクションが生まれないのだ。

問い合わせフォームへとつながるバナーの設置など、コンテンツを見終えたユーザーにどう行動してもらうのかを考え、そのアクションを実現するための仕掛けを施そう。

1-3-2. メディア上でのコンバージョンからどうやって契約に至ってもらうか

次に、メディア上でのコンバージョンを獲得したとして、そこから実際に商品・サービスを購入してもらうためにはどうアプローチするかを決めよう。

メディア上でのコンバージョンと実際の商品購買の間には、思った以上のギャップがあるのだ。

たとえば資料請求だとすれば、ちょっと興味があるだけというユーザーも少なくないだろう。そこから何もアプローチせずに契約に至る人の割合はというと、概して低いことが容易に想像できるはずだ。

メールアドレスを取得して定期的にメルマガを送ったり、セミナーを開催したりなど、メディア上でのコンバージョンに至ったユーザーと関係を構築し、契約につなげる導線を事前に考えておく必要がある。

2. オウンドメディア戦略の設計方法

オウンドメディアの戦略として何を決めるべきかわかったあなたに、次は「どのように」決めるのかをお伝えしよう。

前章で挙げたオウンドメディアの戦略として決めるべき3つの要素について、それぞれに具体的な設計方法を解説するため、1つずつ取り組んでみてほしい。

1)どのユーザーにどのような価値を提供するか |

2-1.【ユーザーと提供する価値】の決め方

どのユーザーにどのような価値を提供するかは、以下の流れで決めていこう。

1.ペルソナを設定する

2.ミッションを検討する

2-1-1.ペルソナを設定する

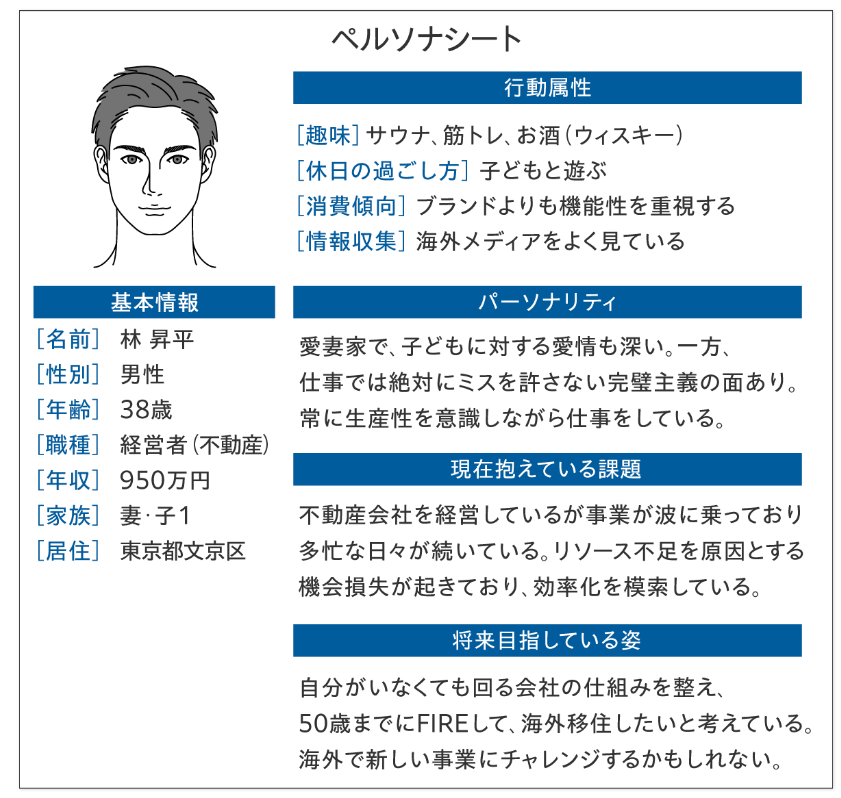

まずは、ペルソナを設定する。以下のようなペルソナシートを作成してみよう。

ペルソナとは、実在するユーザーのデータから共通項を抽出して設定した象徴的な仮想ユーザーだ。あなたの会社の商品やサービスを利用する顧客データから描いたペルソナが、オウンドメディアのターゲットになる。

ペルソナを設定すると、どのユーザーをターゲットにすべきかが明らかになるだけではなく、どのような価値を提供すればよいかの予測もできる。

詳細なペルソナを描くことで、ユーザーの感情や価値観が見えてくるため、ユーザーの心の奥底にある潜在ニーズを捉えられるのだ。

この潜在ニーズまでを満たすコンテンツを提供することが、ユーザーに対する最高の価値提供になるのである。それができると、ユーザーは感動を覚え、自然とコンバージョンへ向かってアクションしてくれる。

ペルソナを設定する手順は、以下のとおりだ。

詳細な設定方法については、「ペルソナとは?マーケティングを成功させる設定手順と使い方」で解説しているため、参照してほしい。

ペルソナを設定することで、ターゲットにすべきユーザーが「どんな人で、どのような状況にあり、どうなりたいと思っているのか」を理解しよう。

2-1-2. ミッションを検討する

次に、ミッションを検討する。そのために、以下3つの質問に回答しよう。

1)あなたのビジネスに関連する人(ペルソナ)たちは、どのような悩みをもっていますか? |

3つの質問に答えることで、あなたのオウンドメディアがどんな役割を果たしていくべきかが見えてくるはずだ。そうしたら、「誰のどんな悩みを解消するメディアにするか」を一文で表現してみよう。それがミッションになる。

たとえば以下は、健康器具を扱う会社の回答とメディアミッションだ。

健康器具を扱う会社の回答例

あなたのビジネスに関連する方たちはどのような悩みを持っている人たちですか?

| 眠りが浅くて悩んでいる方 |

そのような方たちに現状世の中の情報で不足しているものはなんですか?

| 眠りに関する根拠のない情報が溢れかえっている。 現状最も正しい情報をユーザー選択できない。 |

そのような状況の中で、御社ではどのような価値を届けられますか?

| 眠りに関する医学的根拠のある方法は提案できないが、これまで研究してきたデータはたくさんある。そのような情報をわかりやすく、整理して届けることはできる。 |

▼

健康機器を扱う会社のメディアミッションの例

| 眠りが浅くて悩む方に、眠りに関する根拠ある情報を提供し、健康と幸福に寄与する |

ミッションを検討することで、ペルソナ設定で明らかにしたユーザーに対して、競合や自社の状況を踏まえてどうアプローチするのが最善かを考察できる。

またメディアミッションからぶれずにコンテンツを積み重ねていくと、一貫性と説得力のあるオウンドメディアになる。その想いは必ずユーザーに伝わり、信頼を獲得できるのだ。その強固さは、セールスで得た関係性とは比べものにならない。

メディアミッションの検討を通して、ユーザーに価値提供するためにできること・やるべきことを明確にしよう。

提供する価値と同時に「与えたい認識」も考えておこう

どのユーザーにどのような価値を提供するかを決めると同時に、「ユーザーにどんな認識を与えたいか」も考えておくことをおすすめする。

オウンドメディアにセールスは不要だが、「我が社はこんな会社で、こういう風に役立ちます」と知らせることは必要だ。それがないと、ユーザーはあなたの会社を信頼してよいか否か判断できない。

たとえばバズ部を運営する株式会社ルーシーは、マーケティングコンサルティングサービスを提供しているが、成果を上げるためにはコンテンツの質が最重要事項だと考えている。そして実際にバズ部が作成するコンテンツの質は高く、サポートしたクライアントは確実に売上を伸ばしている。

そんなバズ部がユーザーに与えたい認識は、こうだ。

「マーケティングにおいてはコンテンツがめちゃくちゃ大事なんだ!その証拠としてバズ部は大きな成果を出している」

この認識を得ることで、ユーザーはコンテンツの質を追求するようになり、それが成果につながるという幸せな未来を手にできる。コンテンツに強く実績も豊富だから、外注するならバズ部にしようと思ってもらえるはずだ。

そのための具体策として、「コンテンツの質にこだわるべき」という主張をメディア全体に一貫して散りばめている。また主張を裏付ける根拠として、成果の数値や成功事例を数多く掲載しているのだ。

実際に本記事でも、「良質なコンテンツを通してユーザーに価値提供することが必須」と繰り返しお伝えしている。そしてバズ部の実績も、随所でご紹介しているというわけだ。

このように、しっかりと価値提供するという前提のもとで、ニーズに合致している自社の強みもアピールできると、ユーザーの信頼を得てコンバージョンにつながる確率が上がる。

2-2.【コンテンツのキーワード】の決め方

どのキーワードでコンテンツを作成するかについて、最初にお断りしておきたいことがある。

繰り返しになるが、キーワード選定は非常に重要な工程だ。コンテンツマーケティング専門家の観点から見ると「キーワード選定で売上の8割が決まる」と言っても過言ではない。

そのため、キーワードの選定方法をここで全て解説するのは不可能だ。以下の記事を必ず参照してほしい。

参考記事:「【図解】キーワード選定の正しいやり方─SEOの最初に読むべき記事」

ここでは概要の解説になるということをご理解いただいた上で、「コンバージョンが見込める、かつGoogle検索で上位表示できるキーワード」をどのように決めるかお伝えする。

ちなみにキーワード選定は、適切かつ緻密に行おうとする場合にはかなりのスキルが必要になるため、難易度が高い。積極的に外注を検討してもよいだろう。

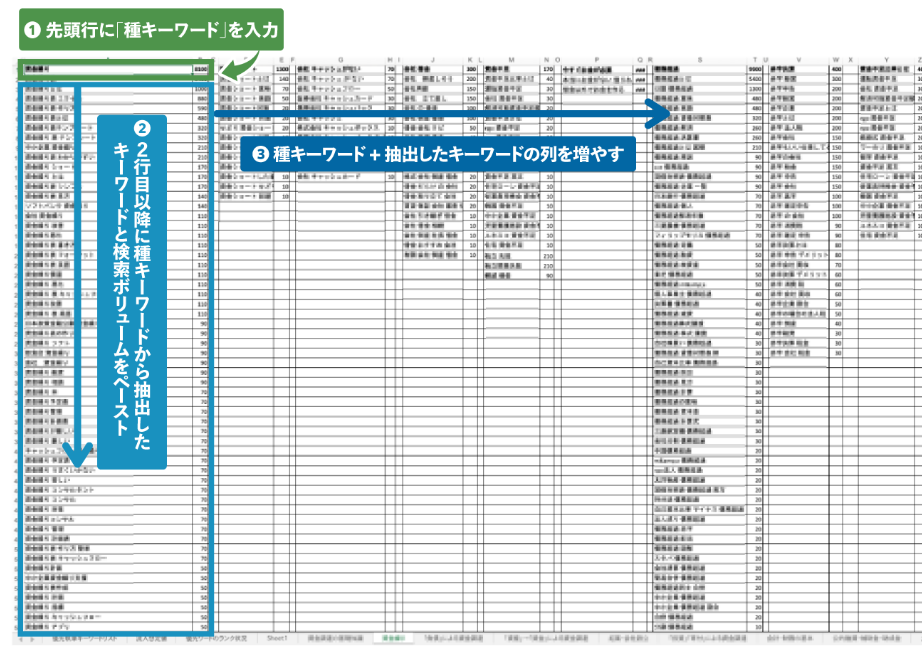

キーワード選定の流れは、以下のとおりだ。

1.種キーワードをリストアップする

2.種キーワードの関連キーワードを調べる

3.100キーワードほどに絞り込み、コンテンツ作成の優先度を決める

2-2-1. 種キーワードをリストアップする

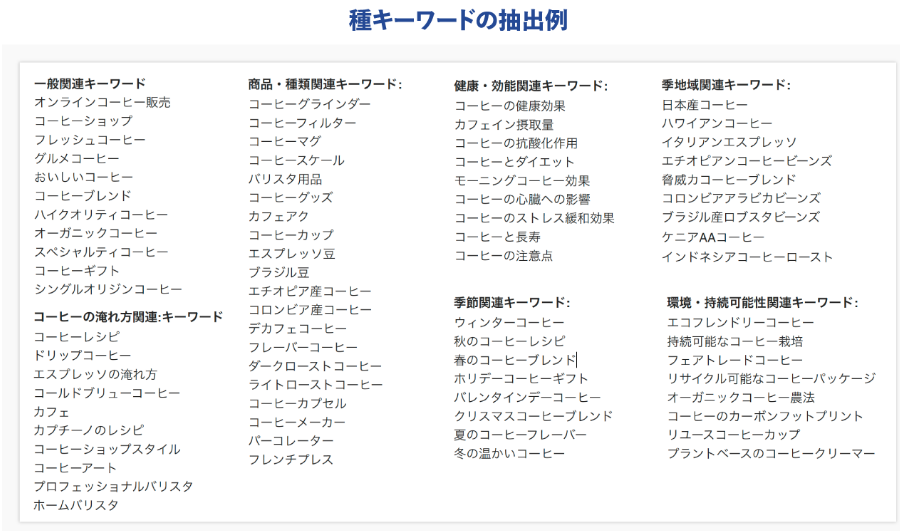

まずは、種キーワードをリストアップする。種キーワードとは、売りたい商品やサービスに関係がありそうなキーワードのことだ。

種キーワードを自分の頭で考えて、できるだけ多くリストアップする。この時点では、多少的外れでも構わない。とにかく出しまくることが重要だ。

以下は、オンラインでコーヒーを販売するビジネスの種キーワードの例だ。

前の段階で決めた「誰にどのような価値を提供するか」を前提として、ターゲットが検索しそうなキーワードを洗い出していこう。

2-2-2. 種キーワードの関連キーワードを調べる

次に、種キーワードの関連キーワードを調べてリストに追加していく。

ラッコキーワードなどのツールを使い、サジェストキーワード・関連キーワード・類語などを抽出しよう。競合サイトの獲得キーワードも重要だ。

以下のように、Excelの1つのシートにまとめていくとよい。

この段階でもまだ、質より量だ。とにかく幅広くかつ数多くキーワードを集め、抜け漏れなくリスト化することをおすすめする。

2-2-3. 100キーワードほどに絞り込み、コンテンツ作成の優先度を決める

候補となるキーワードを網羅したリストが出来上がったら、キーワードを100個程度に絞り込み、コンテンツ作成する優先度を決める。

キーワードを絞り込むためには、重複を排除する。検索意図(ユーザーが検索したときの目的)が同じキーワードがあれば、どれか1つにしよう。

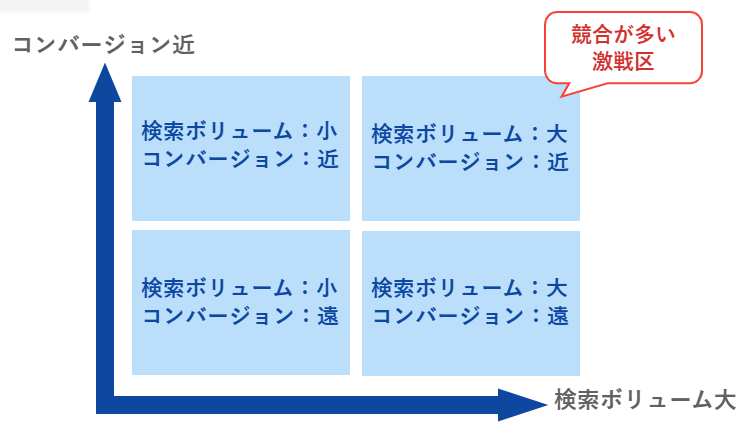

コンテンツ作成の優先度を判断する基準は、以下のとおりだ。

◆「検索ボリュームの大小」と「コンバージョンへの近さ」の2軸で4つの領域に分類、それを踏まえて上位サイトに勝てそうなキーワードを優先する

単純に考えると、「検索ボリュームが大きくコンバージョンに近い」キーワードが最優先になるが、大抵この領域は競合が多い激戦区だ。

そのため、現状上位のものよりもよいコンテンツを作れる見込みがあれば採用、そうでなければ優先度を下げるという判断になる。

反対に、検索ボリュームが小さくコンバージョンからは遠いキーワードでも、確実に上位に勝てそうであれば優先度を上げることを考えよう。

バズ部でも、この基準を軸にキーワードの優先度を判断している。たとえば、以前は「WordPress」というキーワードでコンテンツを作成していた。直接的なコンバージョンには少々距離があるが、検索ボリュームが少なく競合が弱かったためだ。

実際に、コンテンツマーケティングに注力したい人はWordPressにも関心をもっていることが多いため、それなりにコンバージョンが得られていた。

しかし最近では、コンテンツマーケティングが世の中に浸透してきたことに伴って、WordPressというキーワードのコンテンツが増えて競合が強くなってきたため、他のキーワードにシフトチェンジしている。

このような考え方で、勝てるキーワードを見極めていこう。

2-3.【メディア→問い合わせ→契約までの流れ】の決め方

どのようにメディア上でのコンバージョン(問い合わせ/資料請求)を生み、そこからどうやって契約に至ってもらうかの流れは、以下のように決めよう。

1.カスタマージャーニーマップを作成する

2.全体の導線設計図を描く

2-3-1. カスタマージャーニーマップを作成する

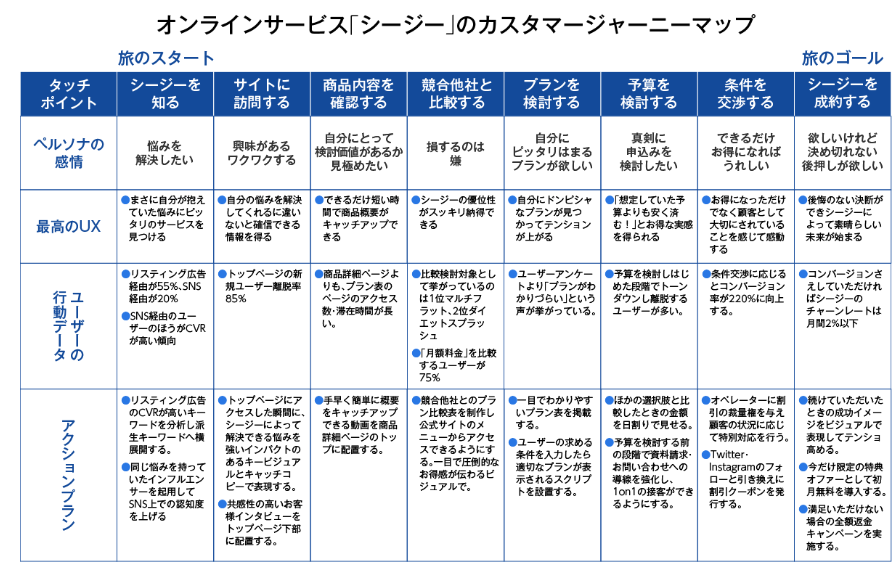

まずは、カスタマージャーニーマップを作成する。

ユーザーが辿るプロセスのうちどこまでをオウンドメディアで担うか決め、アクションプランを洗い出すためだ。

以下は、バズ部が提供しているカスタマージャーニーマップのテンプレート使用例だ。できる部分だけでいい、埋めてみよう。

出典:バズ部「カスタマージャーニーとは?本当に機能する作り方を独自テンプレートで解説」

出典:バズ部「カスタマージャーニーとは?本当に機能する作り方を独自テンプレートで解説」

たとえば、サービスを競合他社と比較してプランを検討する段階までをオウンドメディアで担うとしよう。その場合には、一目でわかるプラン比較表を掲載すべきだということが見えてくる。

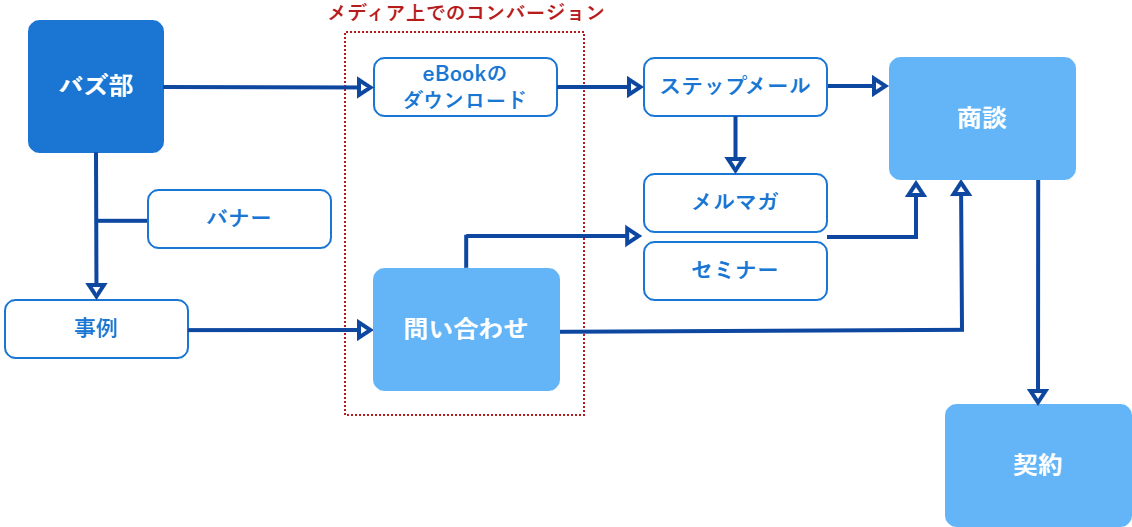

2-3-2. 全体の導線設計図を描く

アクションプランを見出したら、それらをいつどのように行うか、つまりユーザーを契約までどうアテンドするかというプロセス全体の導線設計図を描く。

ユーザーが設計図どおりに動くとは限らないが、よく検討して決めてあることで、スムーズに流れてくれる確率が高まるのだ。

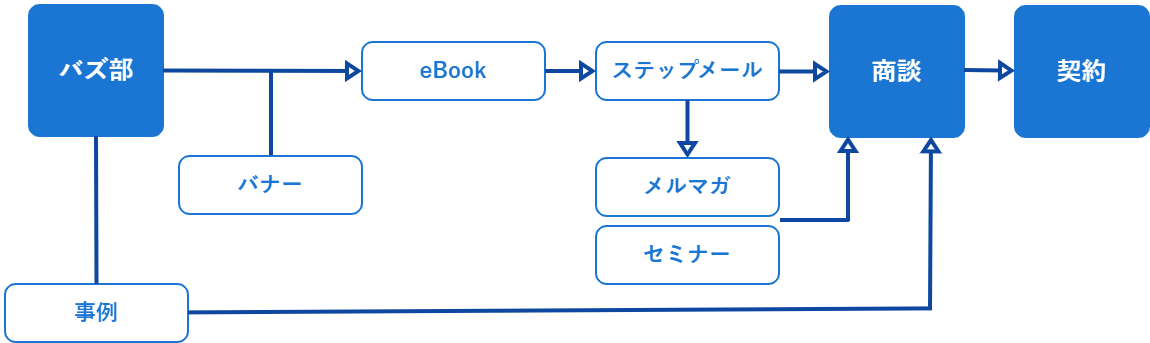

バズ部では、以下のような導線設計をしている。

主な流れとしては、記事内にeBookDLページへの遷移バナーを設置し、興味をもったユーザーにダウンロードしてもらう。

それを機にユーザーの情報を入手できるため、ステップメールで関係を維持しつつ、メルマガやセミナーを通してつながりを強化、最終的に商談へとつなげている。

それとは別に、ページ内に事例紹介に飛べるバナーや導線を設置し、それを見たユーザーから直接問い合わせを受けるパターンも存在する形だ。(問い合わせに至ったユーザーの多くは事例ページを見ている事がわかったため、この様な導線を確保している。)

このように、オウンドメディアを訪れたユーザーに対して、どのタイミングでどのようなアプローチをするかを明確化しておこう。

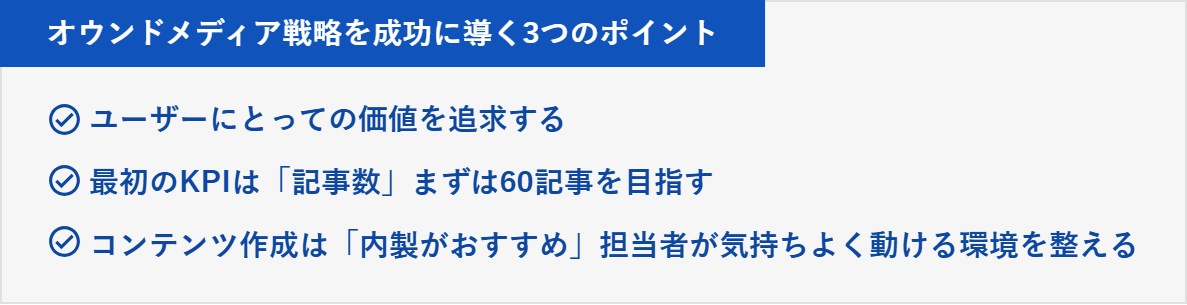

3. オウンドメディア戦略を成功に導く3つのポイント

オウンドメディアの戦略を策定できたら、以下のポイントを押さえて運用することをおすすめする。

これらは、数多くの成果を出してきたバズ部の基本方針だ。オウンドメディア戦略の成功率を格段に高めてくれる。

3-1. ユーザーにとっての価値を追求する

1つめのポイントは、ユーザーにとっての価値を追求することだ。

とにかくユーザーのためを考え、120%満足させることを目指せば自ずと結果がついてくるが、そうでなければどんな戦略も意味がないからだ。

ここを履き違えて集客や売上ばかり意識すると、セールス臭が漂うオウンドメディアになってしまい、ユーザーに信頼されるどころか嫌悪感を抱かれる。

たとえば、自社と類似のサービスを比較するコンテンツを作ったとしよう。もし自社サービスに劣っている点があるのなら、それを隠さず公開した方がよい。

ユーザーの幸せにつながるのであれば他社サービスをすすめるのも厭わない、そんなユーザー中心主義を貫けば、読者はあなたのオウンドメディアのファンになってくれるはずだ。

3-2. 最初のKPIは「記事数」まずは60記事を目指す

2つめのポイントは、最初のKPIは「最低でも60記事公開する」に設定することだ。できれば100記事を目指した方がよいのだが、最低限という基準でいくと60記事。どれだけ多く読まれたか(PV)やどのくらい問い合わせにつながったか(CV)ではない。

多くの情報源では、オウンドメディアを立ち上げるならPVやCVの目標値を設定するように言われている。しかし、私たちの考えはこうだ。最初の段階では、PV・CVよりも記事数を担保する方が遥かに重要。

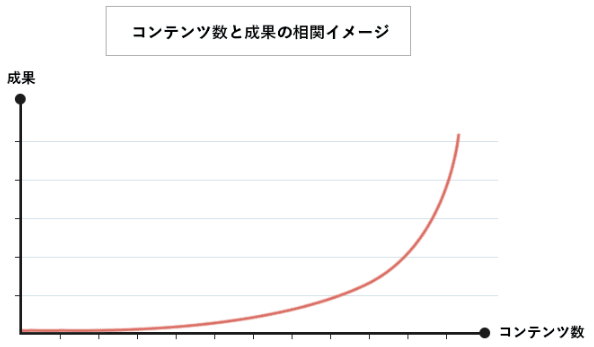

なぜなら、PVやCVは記事数によって大きく変化するからだ。

実はGoogleの検索順位には、コンテンツの品質だけではなくドメインパワーが影響している。コンテンツを増やせば増やすほどドメインが強くなり、上位表示されていくというのが、一般的な動きなのである。

そのため、10記事20記事公開して全く上位表示されない場合も、記事数を増やすだけで元の記事を含めて上位表示されていくものなのだ。

コンテンツが上位表示されてこそ、読者を獲得して売上につなげられる。まずはコンテンツの数を増やさなければお話にならず、PV・CVに注目するのはその後、というわけだ。

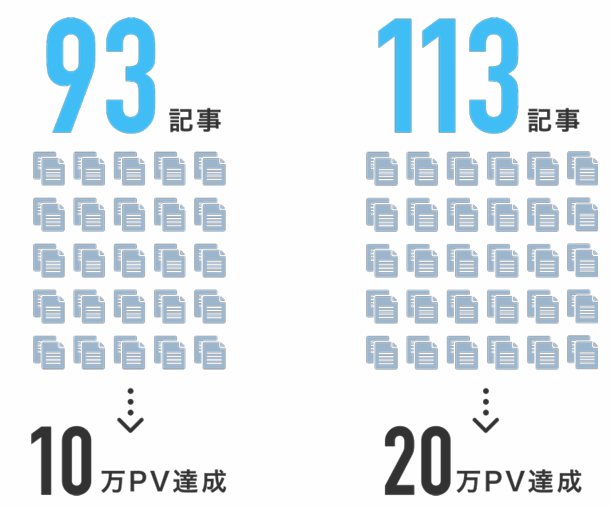

実際に、バズ部がコンサルティングをしたオウンドメディアを調査したところ、月間の総PV数10万PV達成までに93記事・20万PV達成までに113記事必要だったことがわかった。

出典:株式会社ルーシー「バズ部が運営する月間20万PV超サイト11の生データ集」

出典:株式会社ルーシー「バズ部が運営する月間20万PV超サイト11の生データ集」

100記事近く公開したあたりから一定の効果がみられ始める、ということが明らかだ。

もちろん、最初の段階でPV・CVの動きを簡単にシミュレーションしておくのは構わない。ただし、最低限にしておこう。達成できるはずもない目標を設定してしまい、その後になすべきことを見誤ったり、無駄に落胆してやる気を削がれたりする可能性がある。

オウンドメディア運営で最も多い敗因は、コンテンツの作成が停滞したり止まったりしてしまうことだ。たしかに、作成に対するモチベーションをそのまま長く維持するのは、簡単なことではない。

しかしここでお伝えしたように、どんなにいい戦略もすぐには成果が出ない。諦めたらその時点で終わりなのだ。まずはとにかく、60記事を目標に続けてみよう。

3-3. コンテンツ作成は「内製がおすすめ」担当者が気持ちよく動ける環境を整える

3つめのポイントは、コンテンツはなるべく内製することだ。

外注だとコンテンツの品質を担保するのが難しく、戦略の内容を活かせないからだ。提供すべき価値が明確なのにユーザーに伝わらない、お宝キーワードを選んだのに上位表示されない、といった事態に陥ることがある。

実際にバズ部のコンサルティング現場でも、記事の執筆を他社に外注しているが内容が薄い、コンバージョンにつながらない、というご相談が多い。

良質なコンテンツとは、読んだ人がよりよい未来へ向かって行動変容することを後押しするコンテンツである。そのためには強い主張やリアルな経験知が必要になるが、それらを熱く文字にできるのは社内の人材に他ならないのだ。

そのためには、コンテンツ作成の担当者として誰をアサインし、どうやって気持ちよく動いてもらうかをよく検討しよう。

オウンドメディア運営の目的やミッションを共有し、兼任業務になっても無理なく取り組める体制を整えるのが効果的だ。

どうしても記事の執筆を外注せざるを得ないなら、丁寧なヒアリングによってあなたの意向を理解し、しっかりと記事に反映させてくれる業者を選ぼう。

オウンドメディアの外注について、業者の選び方や費用相場などの情報が欲しい方は、「オウンドメディアの全代行は避けるべき!外注するべき範囲と費用相場」を参照してほしい。

4. まとめ

本記事では、オウンドメディアの戦略とは何か、どう策定するかについて詳しく解説した。以下に要点をまとめよう。

オウンドメディアの戦略として必ず決めるべきなのは、以下の3つである。

1)どのユーザーにどのような価値を提供するか |

これら3つの具体的な策定方法は、以下のとおり。

どのユーザーにどのような価値を提供するか | ペルソナ設定とミッション検討を通して、誰のどんなニーズをどのように満たすべきか決める |

どのキーワードでコンテンツを作成するか | 種キーワードから掘り下げて100個ほどリストアップし、競合に勝てそうなキーワードを選ぶ |

メディア→問い合わせ→契約までの流れをどうするか | カスタマージャーニーマップでアクションプランを洗い出し、ユーザー行動の導線設計図を描く |

本記事で解説した戦略をしっかりと策定できれば、あなたのオウンドメディアはよいメディアになる。

よいオウンドメディアは真にユーザーの役に立ち、自社の理念にコミットする顧客をたくさん引き寄せてくれるのだ。世の中にそんなメディアがどんどん増えていくことを願ってやまない。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。