- オンライン

オウンドメディア×メルマガは絶対にやるべき!売上50億企業の実例

「オウンドメディアを運営していたら、メルマガも始めた方がいい?実際のところ、効果はあるのだろうか?」

オウンドメディアとメルマガを併せて活用することに関心があり、その効果や成功するやり方を知りたいとお考えではないだろうか。

結論から言うと、購買までの検討期間がある商材なら「オウンドメディア×メルマガ」は絶対にやるべきだ。

なぜならメルマガは、オウンドメディアで集めた見込み客が離脱するのを防ぎ、リストを用いたダイレクトなアプローチを可能にすることによって、成果の最大化に寄与するからだ。

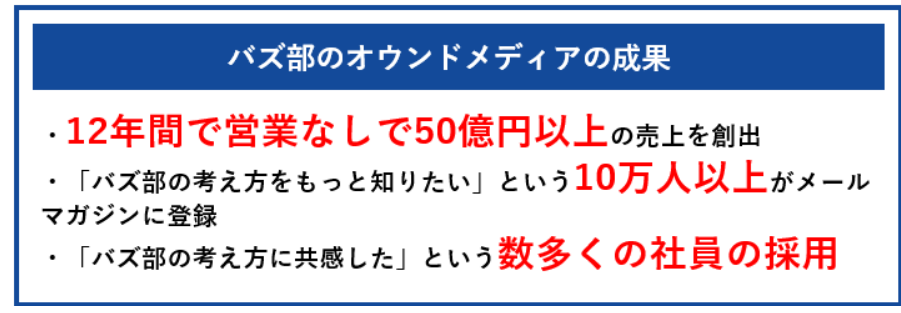

私たちバズ部は、オウンドメディア経由で50億円以上の売上を創出してきた。もちろんメルマガ運用も行っており、その役割は大きいと実感している。

そこで本記事では、オウンドメディア×メルマガ活用の効果と実際に私たちが実践しているやり方について、詳しく解説する。

オウンドメディア×メルマガ活用の必要性をリアルに感じ、すぐにでも始めてみたいと胸が高鳴るようになるだろう。もちろん、本記事の内容を参考に実践すれば、結果もついてくるはずだ。

あなたのオウンドメディアがより効果的に機能し、売上が躍進することに役立つため、ぜひ最後まで読んでほしい。

目次

1. 購買までの検討期間がある商材なら「オウンドメディア×メルマガ」は絶対にやるべき!

まずは、オウンドメディアと並行してのメルマガ活用について、大きな成果を出してきた私たちの結論をお伝えしよう。

あなたの商材が、購買までの検討期間があるものであれば、「オウンドメディア×メルマガ」は絶対にやるべきだ。

なぜならメルマガ運営をしないと、オウンドメディアで集めた見込み客が購買まで到達するのが極めて困難だからだである。

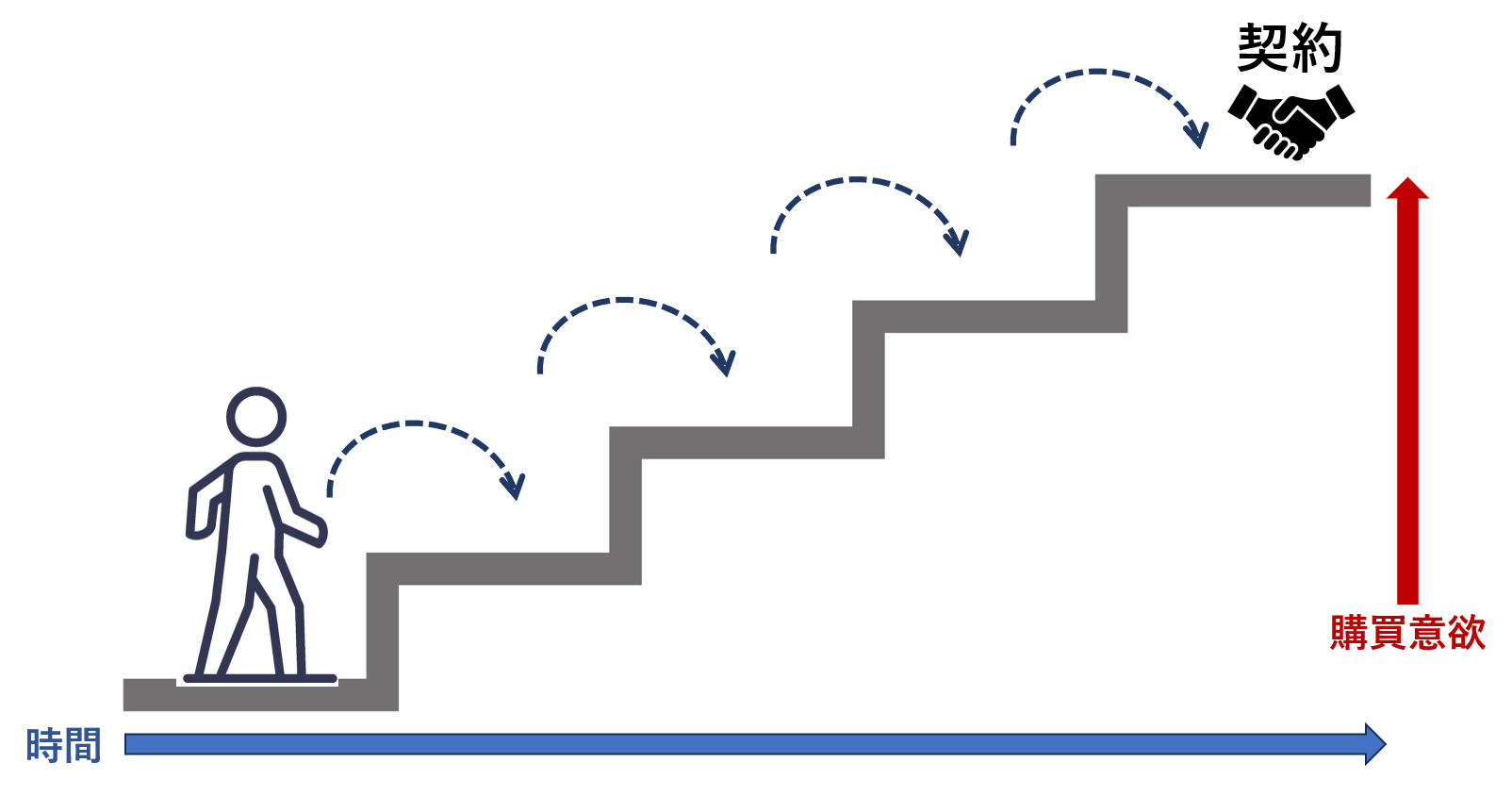

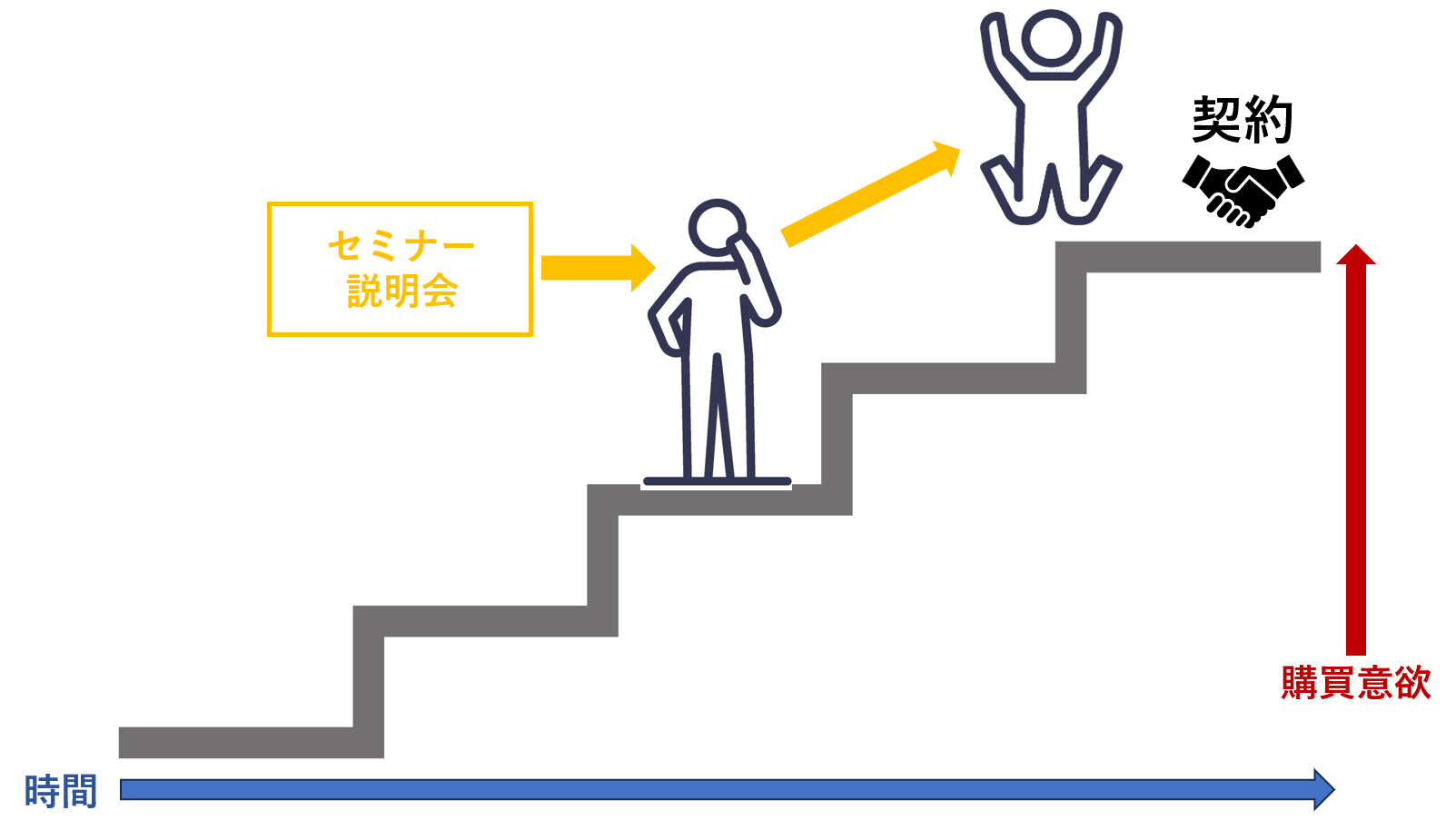

ユーザーが商品の認知から購買までに辿るフローでは、階段を上るように少しずつ購買意欲を高めていくのが一般的だ。高額なBtoB商材では、この検討期間が1〜2年に及ぶケースもある。

このフローのうち、オウンドメディアで効果的に集客できるゾーンは、階段の下の方になる。オウンドメディアで成果を出すための基本戦略は競合が弱いキーワードを狙うことであり、そういったコンテンツを見るのはまだ購買意欲が低い層だからだ。

そのような見込み客は企業や商品に対する信頼や愛着が育っていないため、容易に離脱する可能性が高い。それを防ぐために継続的な接点を作る手段として、メルマガが必要になるというわけだ。

もし階段の上の方、つまり購買意欲が高い層に直接アプローチできるのであれば、検討期間なしで購買に至る可能性が高いため、メルマガは必要ない。

しかしその場合には、すぐにコンバージョンにつながるようなキーワードでコンテンツを上位表示させる必要がある。そのようなキーワードは競合が非常に強く、成し遂げるのはほぼ不可能なミッションなのだ。

つまり、オウンドメディアは潜在層向けに広くアプローチするものだという特性上、まだ購買意欲が低い人たちを逃がさず顧客へと押し上げるために重要な施策として、メルマガを運営すべきなのである。

2. オウンドメディア×メルマガをやるべき2つの理由

購買までの検討期間がある商材なら「オウンドメディア×メルマガ」は絶対にやるべきだとお伝えした。その理由をもう少し詳しく見ていこう。

オウンドメディアと並行してメルマガを活用することで、以下の効果が得られるからだ。

・継続的な接点の形成によってユーザーの離脱を防げる |

2-1. 継続的な接点の形成によってユーザーの離脱を防げる

オウンドメディアにはまだ購買意欲が低い見込み客が集まりやすいため、容易に離脱する可能性があることを前述した。メルマガの活用によって、それを防ぐことができる。

メルマガによって検討期間中に接点を持ち続けることで、企業の存在がユーザーの心に残り、いざ購入するタイミングが来たときに「この会社にしよう」と選んでもらうことにつながるからである。

ユーザーがオウンドメディアを訪問しても、そのままいなくなってしまっては追いかける術がない。しかしメールアドレスを取得し、定期的にメルマガを配信すれば、自社やメディアのことを思い出してもらったり、再訪を促したりできるのだ。

またメルマガの内容が良質で、役に立つ情報を受け取ることができれば、ユーザーは「この企業はすごい」「信頼できる」と思ってくれる。

そうなれば、メルマガ運用の目的は達成できたも同然だ。いつ離脱してもおかしくなかったユーザーが、エンゲージメントの高い顧客へと変化し始めるのである。

2-2. 取得したリストが集客の安定化につながる

メルマガ配信のために取得したユーザーのアドレスリストが集客の安定化につながる、というのも重要なポイントだ。

オウンドメディアの一般的な戦略であるSEO(検索エンジン最適化)では集客数が変動するが、減ってしまった場合でもリストがあればコンスタントに見込み客へのアプローチを行うことができるからだ。

検索エンジンのアルゴリズムや競合の動きによっては、上位表示できていたコンテンツの順位があるとき下がってしまう、という事態が起こり得る。そうなればコンテンツを見る人が減るため、オウンドメディア経由での集客数も減ってしまう。

この時点でリストを持っていなければ、ユーザーに直接コンタクトをとることができないため、再びコンテンツを上位表示させることに注力しなければならない。該当するコンテンツが多い場合には、相当な労力が必要だ。

一方でユーザーのアドレスリストを取得してあれば、コンテンツの検索順位に関係なく確実にオファーを送ることができるのである。

実際にバズ部でも、メルマガのリストにセミナー案内を送付することで、相当数の集客につながっている。むしろ言うならば、ほぼメルマガから集客している状況だ。

このようにメルマガは、オウンドメディアの隙を埋め、成果を最大化することに寄与するのだ。

3.【実例】私たちのメルマガ活用術

オウンドメディアと併せてメルマガを活用する方法について具体的にイメージできるように、私たちバズ部が実践しているやり方をご紹介しよう。

バズ部はオウンドメディア経由で50億円以上の売上を創出しており、それにはメルマガの寄与も大きいと考えている。

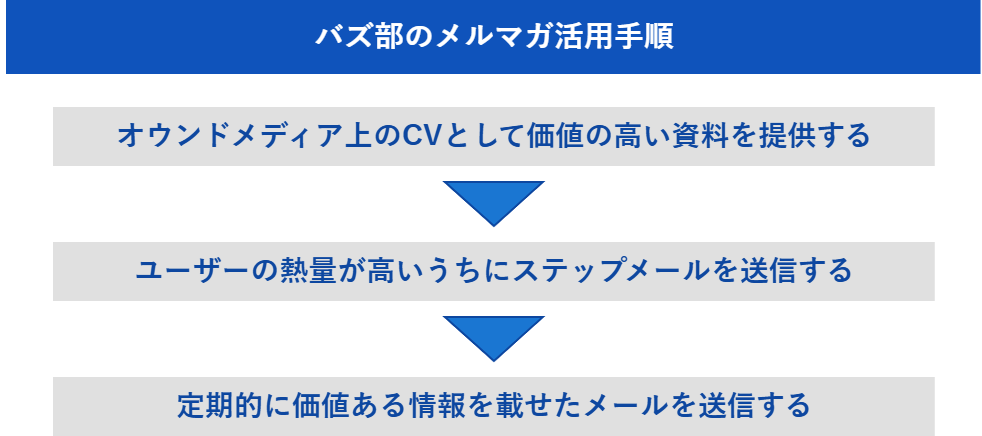

そのためバス部のやり方を模範とすれば、一定の成果が期待できるだろう。具体的な手順は、以下のとおりである。

3-1. オウンドメディア上のCVとして価値の高い資料を提供する

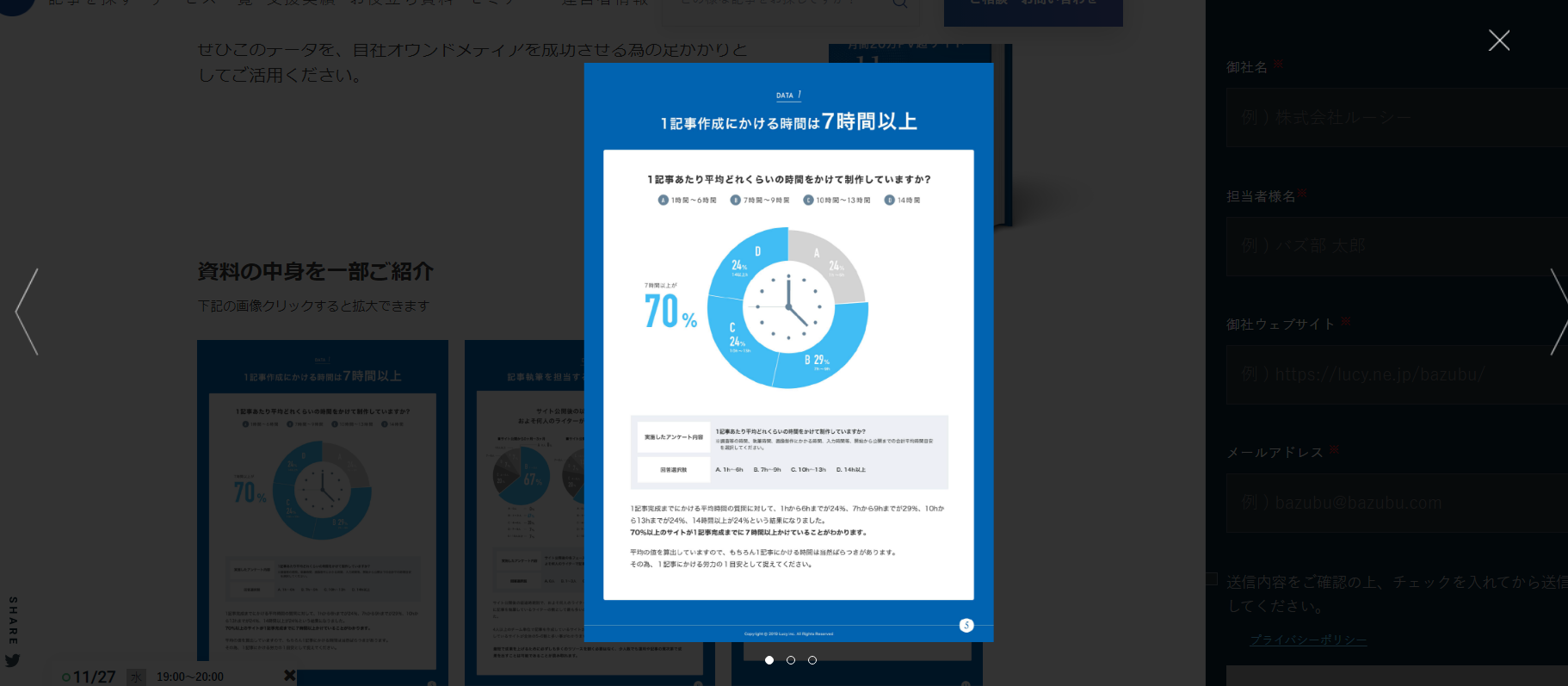

まずは、オウンドメディア上のCVとして価値の高い資料を提供し、ユーザーのメールアドレスを取得する。

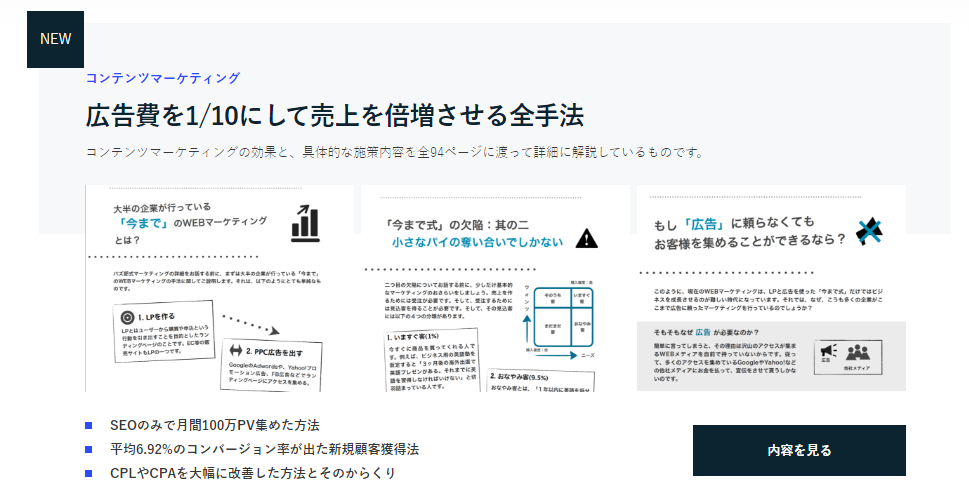

バズ部では、コンテンツマーケティングのノウハウや関連データなど、有料級の良質な情報をこれでもかと詰め込んだeBookをダウンロードしてもらう形にしている。

価値の高い資料を作るためにおすすめなのは、その分野で最もニーズが高いテーマに対して必要な知識を網羅した「完全版」的な内容にすることだ。

バズ部で言うと、「広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法」というeBookがそれにあたる。コンテンツマーケティングについて総合的かつ実践的な知識が得られるため、人気が高い。

知りたいテーマについてそれだけ読めば一通りの知識が得られるということが、ユーザーにとって魅力的に映るのである。

オウンドメディアのコンテンツを活用すれば制作にさほど手間はかからないため、ぜひ取り組んでみてほしい。

価値の高い内容にすることと併せて、資料がどんな内容なのかを事前に知らせるという工夫も効果的だ。

自分にとって本当に有益かどうかがわからないと、ユーザーはメールアドレスを提供してくれない。そういった意味では、オウンドメディア上のCVが「メルマガ登録」なのは完全にNGである。何が送られてくるのかわからず、迷惑な予感しかしないだろう。

バズ部のeBookは、ダウンロードページで資料を試し読みできるようにしてある。

こうすることで、ユーザーは「ぜひこの情報が欲しい」と思い、ダウンロードしても損はなさそうだと安心して、メールアドレスを提供してくれるのである。

3-2. ユーザーの熱量が高いうちにステップメールを送信する

オウンドメディア上のCVを経てメールアドレスを取得したら、ユーザーの熱量が高いうちにステップメールを送信する。

ステップメールとは、特定のアクションをした人に対して、あらかじめ設定されたスケジュールに沿って自動的に配信されるメールのことである。

バズ部では、eBookをダウンロードしたユーザーに対して、7日間連続でこのような内容のステップメールを送信している。その開封率は、40%~50% だ。

・1通目:【バズ部】ダウンロードありがとうございます |

1通目では、ステップメールの趣旨を説明する。趣旨を伝えないことには、その先を読み進めてもらえないからだ。誰が何のために送るのか、どのような内容なのか、どのタイミングで何回送られるのかなどを明記している。

2~6通目では、信頼の醸成を目指す。これはステップメールにおける最も重要な役割と言ってもよい。ユーザーに「この企業は信頼できる」と思ってもらえなければ、契約にはつながらないからだ。

バズ部の思想・信条を示すと共に、バズ部式コンテンツマーケティングの素晴らしさをさまざまな切り口から証明して、専門性と頼もしさを感じてもらえるようにしている。

最後となる7通目では、初めてオファーを行う。オファーがなくては、ユーザーの行動を喚起できない。一方でこのタイミングであるのは、信頼関係が醸成された上でなければ効果がないからである。

バズ部では「面談」をオファーしている。結果に対するコミットメントを約束し、場所の案内・申し込みフォームへの誘導で締めくくっている。

オウンドメディア上のCVに至ったユーザーの熱量は、そのときが最も高い状態だ。メルマガを読んでくれる可能性も高い。このタイミングを逃さず集中的にアプローチすることで、ユーザーとの関係が強固になるのである。

3-3. 以降は定期的に価値ある情報を載せたメールを送信する

ステップメールから契約に至るケースもあるが、そうでなければ以降は定期的に価値ある情報を載せたメールを送信する。

ユーザーにとって煩わしくない程度に役立つ情報を届け続けることで、関係が途切れないようにすると同時に、信頼を積み重ねていくのだ。

送信は2週間に1通ほどできるとよいが、頻度よりも重要なのはメルマガの質である。ゴミのような内容を頻繁に送っても意味がないどころか、反感を買うだけだ。

バズ部では、オウンドメディアの記事の内容をメルマガに利用している。そうすることで、オウンドメディアを再訪していないユーザーにも新たな情報を届けることができるし、メルマガ用のコンテンツ制作にかかるリソースを節約できるからだ。

オウンドメディアの記事が良質で、ユーザーにとっての価値が高いため、このやり方で全く問題ない。

自社のサービスに関心をもち検討段階にいるユーザーがどんな情報を求めているかをよく検討し、メルマガでそれを提供して喜んでもらうことで、「選ばれる」可能性が高まっていくのである。

4. オウンドメディア×メルマガの運用にさほどの工数・コストは必要ない

ここまで読んでオウンドメディア×メルマガの運用に対する関心が高まったのであれば、迷わず始めよう。工数やコストはさほどかからないため、気にする必要はない。

オウンドメディア×メルマガの運用において工数・コストがかかるのは、主に以下の2つだ。

・コンテンツ制作 |

コンテンツ制作に関しては前述したように、オウンドメディアの記事を流用できれば工数・コスト共にほぼゼロだ。ステップメールは最初に作成する必要があるが、効果的な型を見出したら以降はそのまま活用できる。

メール配信ツールの利用料は、安いものであれば月額数千円で賄える。ただし後述するが、成果を出すという点でより安心して運用したいのであれば、数十万円投じた方がよいケースもある。

とはいえ、ひとまず運用してみて効果を検証したいというのであれば、最初は工数・コストを最小限にして始めてみてもよいだろう。本格的に運用する時点で見直しても遅くはない。

重要なのは、私たちの言う「絶対にやるべき」を体感すること。工数やコストで断念する必要がなければ、他にやらない理由はないはずだ。ぜひこの機会に、一歩踏み出してみてほしい。

5. オウンドメディア×メルマガを成功させるために重要な3つのポイント

最後に、オウンドメディア×メルマガを成功させるために重要なポイントをお伝えしておこう。

5-1. ユーザーにとって真に役立つコンテンツを作る

オウンドメディアとメルマガの運営を成功させるために不可欠なのは、ユーザーにとって真に役立つコンテンツを作ることだ。もちろん、オウンドメディアとメルマガの両方で。

「これがまさに自分の求めていた情報だ」というコンテンツを届けると、その感動体験がユーザーの企業に対する肯定的な感情を高めるのである。

たとえば私には、とても信頼しているメルマガがある。そのメルマガは2ヶ月に一度くらいしか送られてこない。しかしその内容が素晴らしいため必ず開封するし、その企業のことはずっと覚えているのだ。

想像してみてほしい。あなたがあるメディアの記事を読んだとき、どこかで見た情報の寄せ集めで全く役に立たないと感じたら?メルマガが送られてきたものの、読む価値がないと感じて即ゴミ箱行きにしたら?

いつかその企業から商品を買いたいと思う日は来るだろうか?来ないだろう。おそらくは、永遠に。

メルマガを始めようと思ったら、この機会にオウンドメディアのコンテンツを見直してもいいかもしれない。「ユーザー第一主義」を再確認した上でメルマガ運用に取り組めば、成果が出るのも早いはずだ。

5-2. 迷惑メール認定されにくい配信ツールを選ぶ

メルマガが迷惑メールと認定されにくい配信ツールを選ぶことも重要だ。迷惑メールフォルダに送られてしまうと、メルマガがユーザーの目に入らない。

具体的には、私たちが現在利用している「配配メール」というツールがおすすめだ。

私たちが最近難しいと感じているのは、Googleがメルマガを迷惑メールだと判断するケースが増えていることだ。迷惑まではいかないにしても微妙なラインであれば、プロモーションフォルダに流される。

この現象は、配信ツールのサーバーがGoogleに嫌われることによって起こる。Googleはユーザーに対して有益な情報を届けることを重視しているため、それに反する行為を排除しようとするのだ。

そのため、価値のない情報を不特定多数に配信するような利用者を抱える配信ツール経由で送られたメルマガは、迷惑メール認定されやすいということになる。

この現象をどれだけ避けられるかということが成果に関わってくるのだが、どの配信ツールがGoogleに嫌われているのかを知ることができる情報は存在しない。

その点「配配メール」であれば、私たちが利用している中でメルマガの開封率が一定水準を維持できているという安心材料がある。実は以前他の配信ツールに変更したところ、開封率がそれまでの半分に下がってしまい、「配配メール」に戻したことでまた向上したという経緯もあるのだ。

「配配メール」の利用料は、バズ部の場合月額20万円程度である。前章では、数千円のメール配信ツールを利用しても構わないとお伝えした。もちろんそれでもよいが、費用よりも開封率にこだわりたいという場合には、「配配メール」を利用するのが安心かもしれない。

5-3. 次の購買フェーズに進みたい人向けの施策を講じる

メルマガで関係を維持することに加えて、購買意欲を一段階引き上げるための施策も講じよう。

セミナーや商品説明会などを企画し、メルマガで案内を送れば、効率的に集客することができる。

企業や商品に関心をもったユーザーに対して、より詳しくリアルな情報を入手できる機会を提供すると、具体的な検討段階に入りやすい。

逆にそのような機会がなければ、「気にはなるけれど、決め手がない」という見込み客ばかりになってしまい、いつまで経っても購買に至る人が出てこないという事態に陥る可能性がある。

メルマガで興味・関心を高め、明確な購買意欲へと押し上げるための施策にもメルマガを活用する、というやり方が効果的だ。

6. まとめ

あなたの商材が、購買までの検討期間があるものであれば、「オウンドメディア×メルマガ」は絶対にやるべきである。

なぜなら、以下の効果が期待できるからだ。

・継続的な接点の形成によってユーザーの離脱を防げる |

私たちバズ部は、以下の手順でオウンドメディア×メルマガ運営をしているため、真似してみてほしい。

1)オウンドメディア上のCVとして価値の高い資料を提供する |

オウンドメディアとメルマガの活用を成功させるためには、以下のポイントを押さえよう。

・ユーザーにとって真に役立つコンテンツを作る(メディア・メルマガ両方) |

メルマガは、オウンドメディアの隙を埋めて成果を最大化することに大きく寄与する施策である。本記事があなたの前向きな決断を後押しすることになれば、嬉しく思う。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。