- オンライン

BtoBオウンドメディア成功事例11選|真の成功要因をプロが解析

「BtoB企業でオウンドメディアを成功させたい。参考になる事例はないだろうか?」

あなたは、自社に近い状況の企業はBtoBオウンドメディアをどのように運営しているのか、どうやって成果を出しているのか知りたいとお考えだろう。

参考になる事例を懸命に探しているかもしれないが、巷のコンテンツでよく見かける事例が本当に成功しているとは限らない。

なぜなら、単に表示回数(PV数)が多い、他のメディアで取り上げられていたからそれに倣った、などの理由で紹介されている事例が多いからだ。

それらの事例を真似ても、売上につなげることはできない。参考にすべきは実際に成果を出しているメディアだ、というのは明白だろう。

しかし、まだオウンドメディア運営に慣れていない人が、そのメディアが成果を出しているのかどうかを見極めるのは難しい。そこで、オウンドメディアのプロである私たちが、実際に成果が出ていると評価できるBtoBメディアを紹介しよう、というのが本記事である。

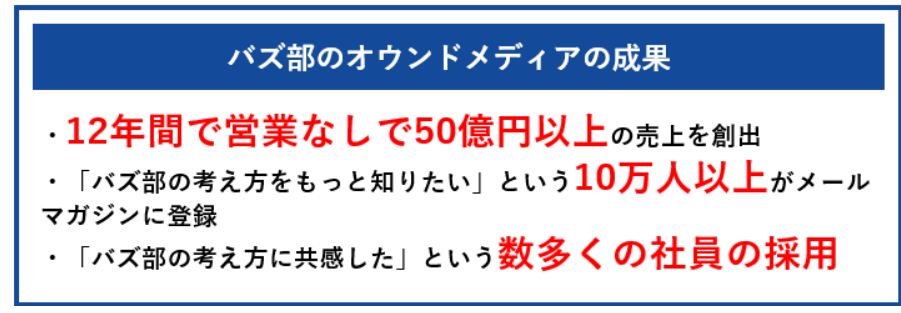

私たちバズ部は、自社でまさにBtoBオウンドメディアを運営し、50億円以上の売上を創出してきた。また、BtoBメディアに限定しても200社以上に及ぶ運営支援を行っている。

自身でこれだけの成果を出し、膨大な支援実績をもつ私たちの「このメディアは参考になる」という判断は、まず間違いないと思ってもらって大丈夫だ。

本記事では、BtoBオウンドメディアで成功している11事例をご紹介する。

事例NO. | 業種 | メディア名(企業名) |

1 | Webマーケティング支援 | |

2 | 広告代理店 | |

3 | ソフトウエア | |

4 | 広告・広報 | |

5 | コンサルティング | |

6 | Webサイト制作 | |

7 | SNSマーケティング支援 | |

8 | SaaS(全般) | |

9 | SaaS(人事・労務領域) | |

10 | IT導入・コンサルティング | |

11 | 製造用機器メーカー |

それぞれの事例について、何が成功要因なのか・どの施策に倣うべきかを明確に解説するため、自社メディアにもすぐに取り入れられるはずだ。

オウンドメディアで確度の高い見込み客を効率的に獲得し、売上を躍進させるための第一歩として、ぜひ最後まで読んでほしい。

BtoB企業にオウンドメディアが適している理由や運用のポイントは、以下の記事で詳しく解説している。

参考記事:BtoB企業こそオウンドメディアが適している理由と業種別成功事例

目次

- 1.【Webマーケティング支援】バズ部(株式会社ルーシー)

- 2.【広告代理店】LISKUL(SO Technologies株式会社)<当社事例>

- 3.【ソフトウエア】ノートンブログ(株式会社シマンテック)<当社事例>

- 4.【広告・広報】A社<当社事例>

- 5.【コンサルティング】B社<当社事例>

- 6.【Webサイト制作】ベイジの図書館(株式会社ベイジ)

- 7.【SNSマーケティング支援】SAKIYOMI(株式会社SAKIYOMI)

- 8.【SaaS(全般)】BOXIL Magazine(株式会社スマートキャンプ)

- 9.【SaaS(人事・労務領域)】カオナビ人事用語集(株式会社カオナビ)

- 10.【IT導入・コンサルティング】COMDEC LAB(株式会社コムデック)

- 11.【製造用機器メーカー】KEYENCE(株式会社キーエンス)

- 12. まとめ)成功事例から取り入れるべき施策

1.【Webマーケティング支援】バズ部(株式会社ルーシー)

出典:バズ部

出典:バズ部

まずご紹介するのは、私たちのオウンドメディア「バズ部」だ。バズ部は、コンテンツマーケティングのノウハウを紹介するメディアである。

運営開始以降、一切の営業をせずにメディア経由で売上を出し続けており、その額は50億円を超える。弊社は中小企業であるため、なかなかにインパクトが大きい額だといえるだろう。

バズ部の成功要因は、主に以下の2点だ。

1)SEOではなく「ユーザーにとって何が必要か」という観点でコンテンツを発信している |

それぞれの内容について、解説していこう。

1-1.【成功要因①】SEOではなく「ユーザーにとって何が必要か」という観点でコンテンツを発信している

オウンドメディアで成果を出すためにSEO(検索エンジン最適化)に注力するケースは多く、実際に必要な施策ではあるが、バズ部はそれに囚われていない。

検索エンジン経由で効果的に集客できるかどうかではなく、ユーザーにとって何が必要かという観点でコンテンツを発信しているのだ。

そもそも「検索」という行動は、ユーザーがそのキーワードを知っていて、調べたいという欲求がなければ発生しない。しかし、ユーザーの成功や幸せを考えるうえでは、まだ知らなかったり気にしていなかったりするけれど実は極めて重要な情報というものが存在する。

そのような検索されない情報までも、ユーザーにとって必要であれば積極的に伝えようとするのがバズ部なのだ。

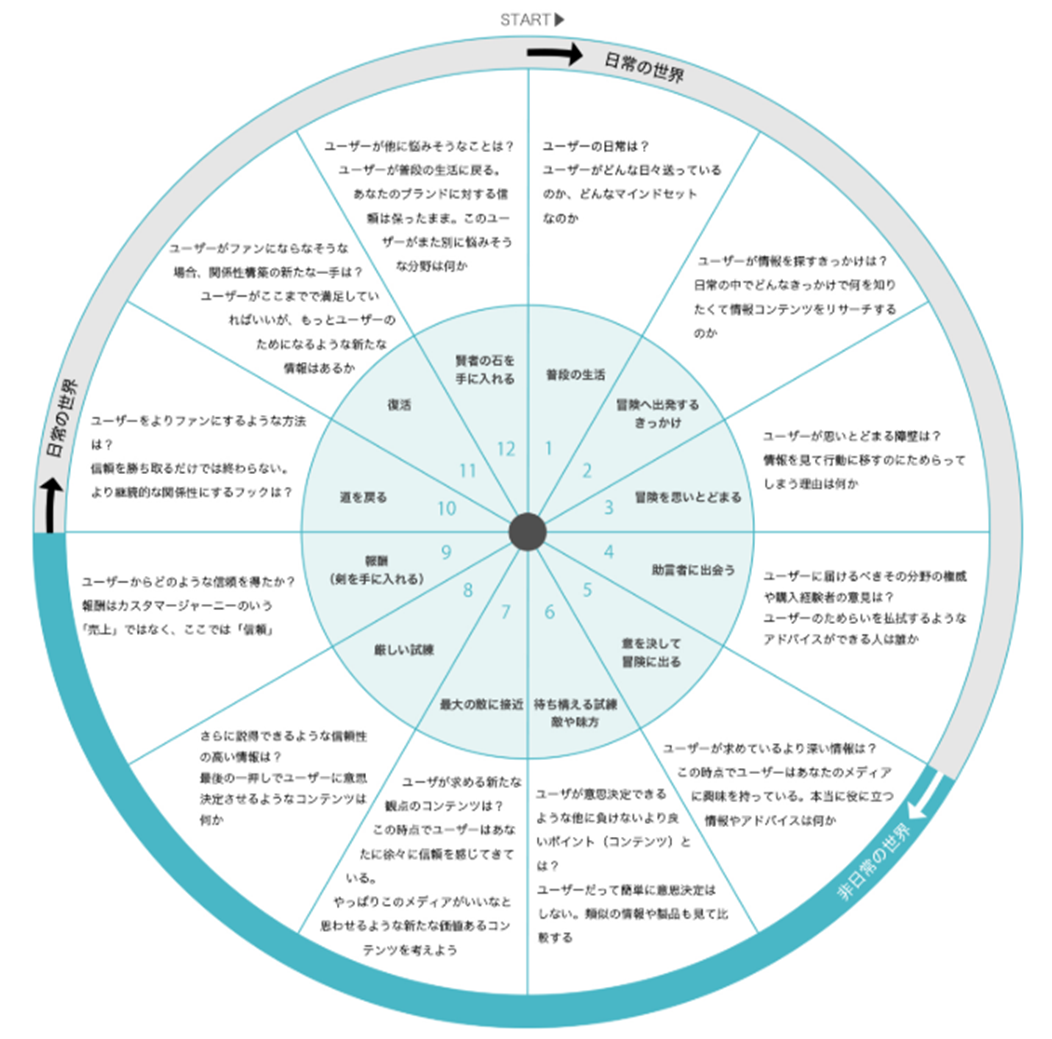

たとえばコンテンツマーケティングの領域には「ヒーローズジャーニー」という概念がある。これは、ユーザー体験を理解して魅力的なコンテンツを作るために有用なフレームワークだが、一般のユーザーにはほとんど知られていない。

そのため検索されないのだが、ユーザーがコンテンツマーケティングで成果を出すためには必要な情報なので、記事にしているのである。

結果として、他のメディアが全く発信していない情報を発信することになり、その独自性がユーザーの心に残るというわけだ。SEOばかりを気にしていると、他のメディアと同じようなコンテンツしか作れない。

ヒーローズジャーニーの記事を読んでみたい方は、以下を参照してほしい。

参考記事:カスタマージャーニーに違和感を感じる人必見!Carlijn Postmaが提唱するオーディエンスジャーニーとは?

1-2.【成功要因②】企業秘密に値する情報まで惜しみなく公開している

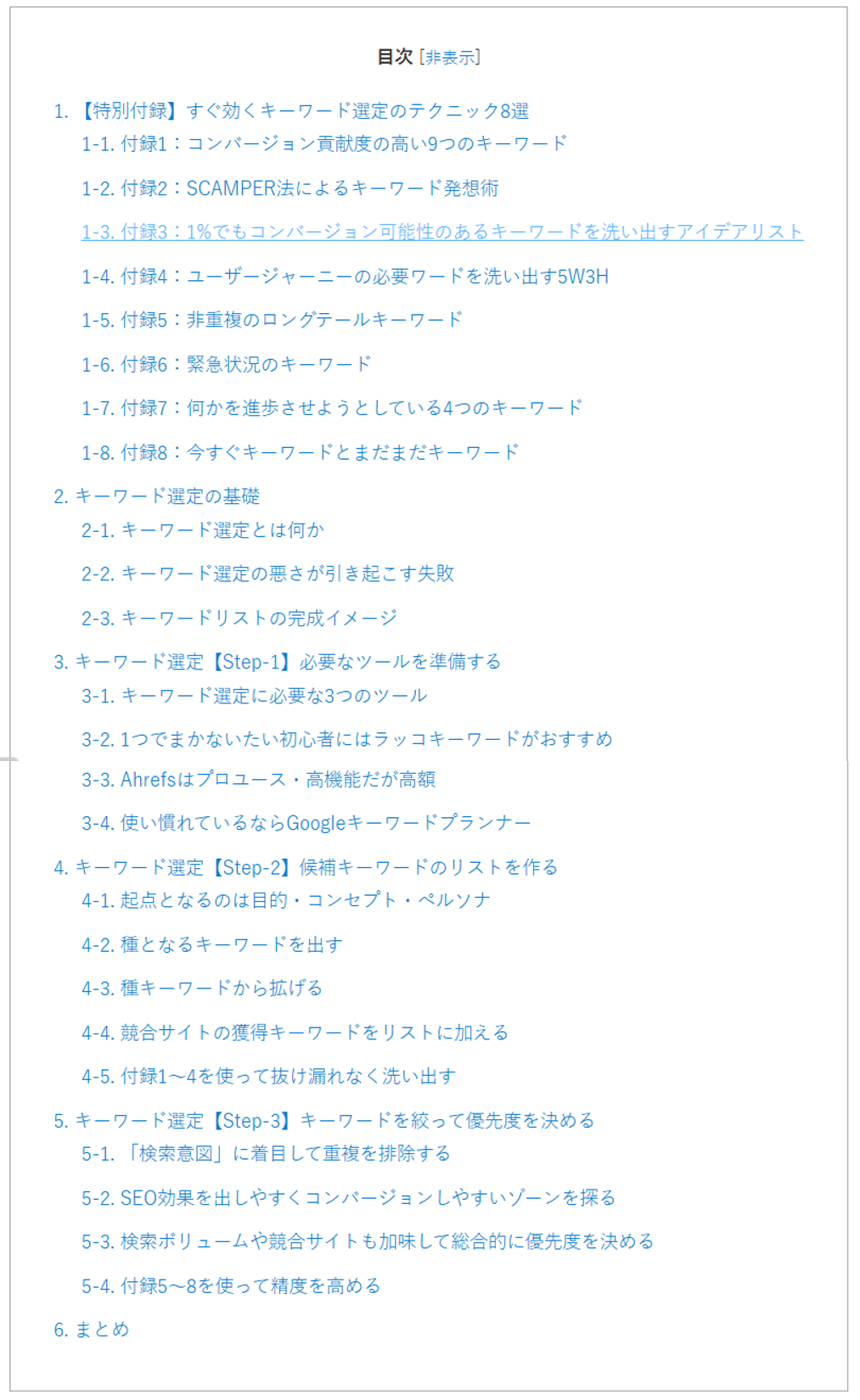

バズ部は、コンテンツマーケティングで成功するための方法を完全無料で公開している。実効的なノウハウはともすれば企業秘密にしたいものだが、それらを誰もが参照できるようにしているのだ。

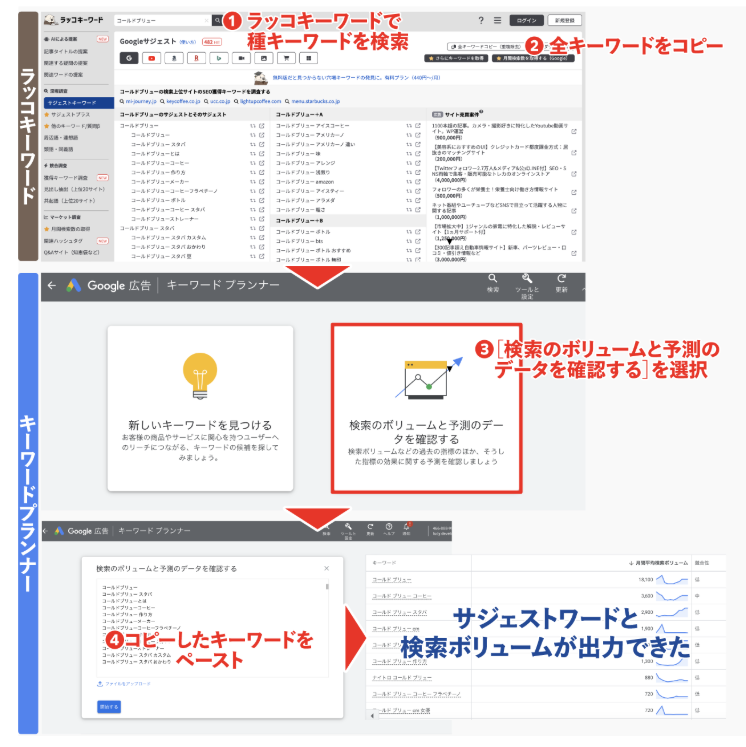

たとえば以下は、キーワード選定の方法を解説する記事の目次だ。その手順を全て公開し、考え方も特別付録と称して明快に示している。

また手順の部分は、とことんわかりやすく具体的に解説している。豊富な図を用いて、初心者でも実践できるように細部まで明示しているのだ。

出典:バズ部「【図解】キーワード選定の正しいやり方─SEOの最初に読むべき記事」

出典:バズ部「【図解】キーワード選定の正しいやり方─SEOの最初に読むべき記事」

それに加えて、テーマごとのまとめページを作るなどして、ユーザーが欲しい情報にすぐ到達できるようにガイドしている。

これらの記事で紹介しているノウハウは、私たちがお客様を支援するとき実際に活用している方法だ。つまりは私たちの商品そのものであり、本来であれば有料の情報を公開してしまっているということになる。

加えてその効果は実証済みであるため、ユーザーはバズ部式マーケティングを即実践することができ、成果を得られ、このメディアがすごい!という口コミが広まっていった。

そして今や「コンテンツマーケティングといえばバズ部」という認識を獲得できたことが、成功し続けている所以だ。

バズ部の事例から取り入れるべき施策

◇SEO一辺倒にならず、「ユーザーにとって何が必要か」という観点でコンテンツを発信しよう

「どんなキーワードで成果が出るか」よりも、「ユーザーにとってどんな情報が必要か」をまず考えよう。上位表示は望めなさそう、コンバージョンからは遠い、というキーワードでも、ユーザーにとって本当に必要な情報であれば、コンテンツ化することをおすすめする。

たとえキーワード検索されなくてもユーザーの幸福に寄与するコンテンツを作れば、他の誰も発信していないため強烈に心に残る。その感動体験がユーザーのロイヤルティを高め、売上につながっていくのだ。

◇有益な内部情報を積極的に公開しよう

自社が培った専門知識や効果的なノウハウを、積極的に公開しよう。

「これを公開したら、自社への依頼が減ったり、他社に真似されたりするのではないか」という心配は無用だ。

なぜなら、「この会社はこの分野に詳しくかなりの専門性をもっていそうだ、貴重な情報をここまで公開してくれる姿勢も素晴らしい」というユーザーの信頼を獲得できるからだ。その信頼は、どこに依頼しようかと考えたとき真っ先にあなたの会社を思い浮かべてもらえるという揺るぎない財産になる。

また他社が表面的に模倣しても、それが実践を経て培われた情報でないことは、ユーザーにちゃんと伝わるものだ。あなたのコンテンツの価値が落ちることはない。

2.【広告代理店】LISKUL(SO Technologies株式会社)<当社事例>

出典:LISKUL

出典:LISKUL

私たちが支援した「LISKUL」は、中小・ベンチャー企業で働く人向けにWebマーケティングに役立つ情報を発信するオウンドメディアだ。数々のメディアで成功事例として紹介されているため、目にした人も多いだろう。

LISKULは、以下のような成果を上げている。

・3,356のキーワードが検索結果の1ページ目に表示 |

LISKULの成功要因は、主に以下の2点だ。

1)社員がコンテンツを作ることで自社サービスの特徴をコンテンツに反映している |

それぞれの内容について、解説していこう。

2-1.【成功要因①】 社員がコンテンツを作ることで自社サービスの特徴をコンテンツに反映している

LISKULにはコンテンツ制作の専任担当者がいるが、それ以外の社員も通業業務をこなしながら自発的にコンテンツを作っている。

この「コンテンツを内製する」という点が、大きな成功要因だ。なぜなら、自社サービスのことをよく理解している社内の人間こそ、本当に実践的な価値ある情報をユーザーに届けられるからである。

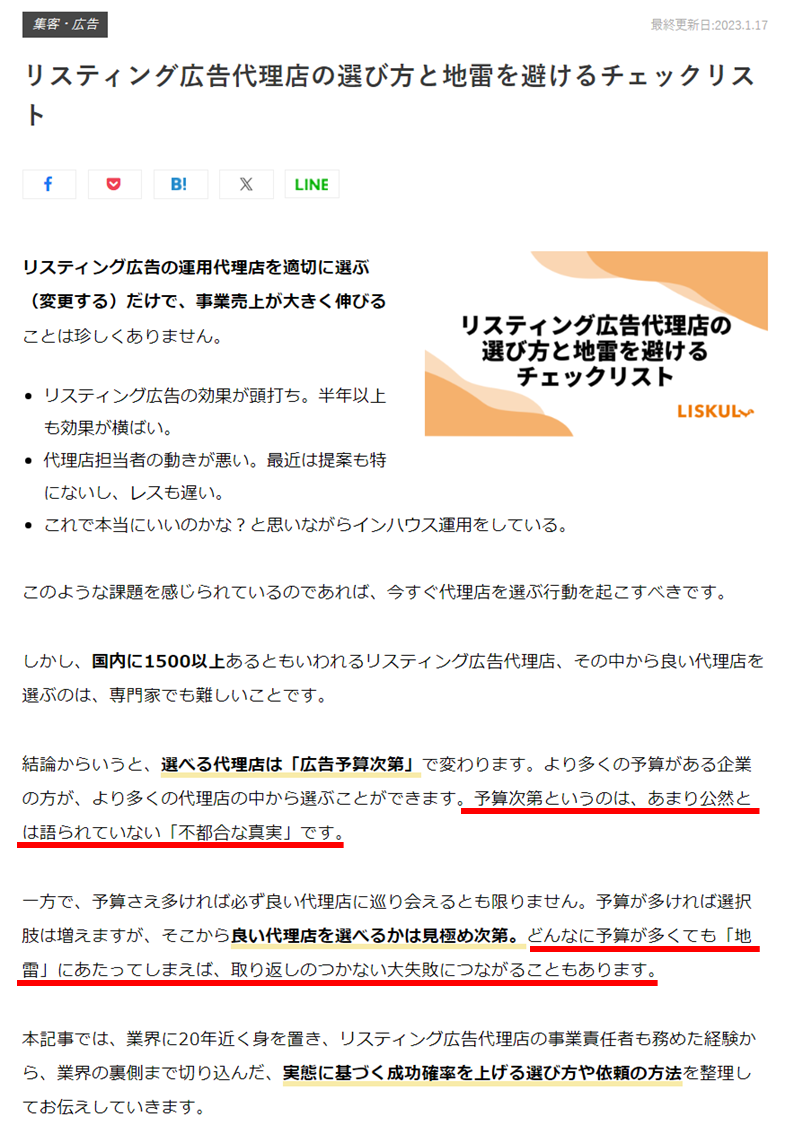

たとえば「リスティング広告代理店の選び方と地雷を避けるチェックリスト」という記事では、業界の裏話を紹介したり、広告代理店をどう選ぶべきかという明確な行動指針を示したりしている。

出典:LISKUL「リスティング広告代理店の選び方と地雷を避けるチェックリスト」

出典:LISKUL「リスティング広告代理店の選び方と地雷を避けるチェックリスト」

実際に最前線でサービス提供している社員ならではの納得感ある提案に満ちており、ユーザーが最短距離でベストプラクティスに到達できるため、非常に有益だといえるだろう。

このように、多くのマーケターの実務を助ける極めて良質なコンテンツを作成しているために、検索結果で上位表示され、莫大なメディア訪問者とコンバージョンを獲得したというわけだ。

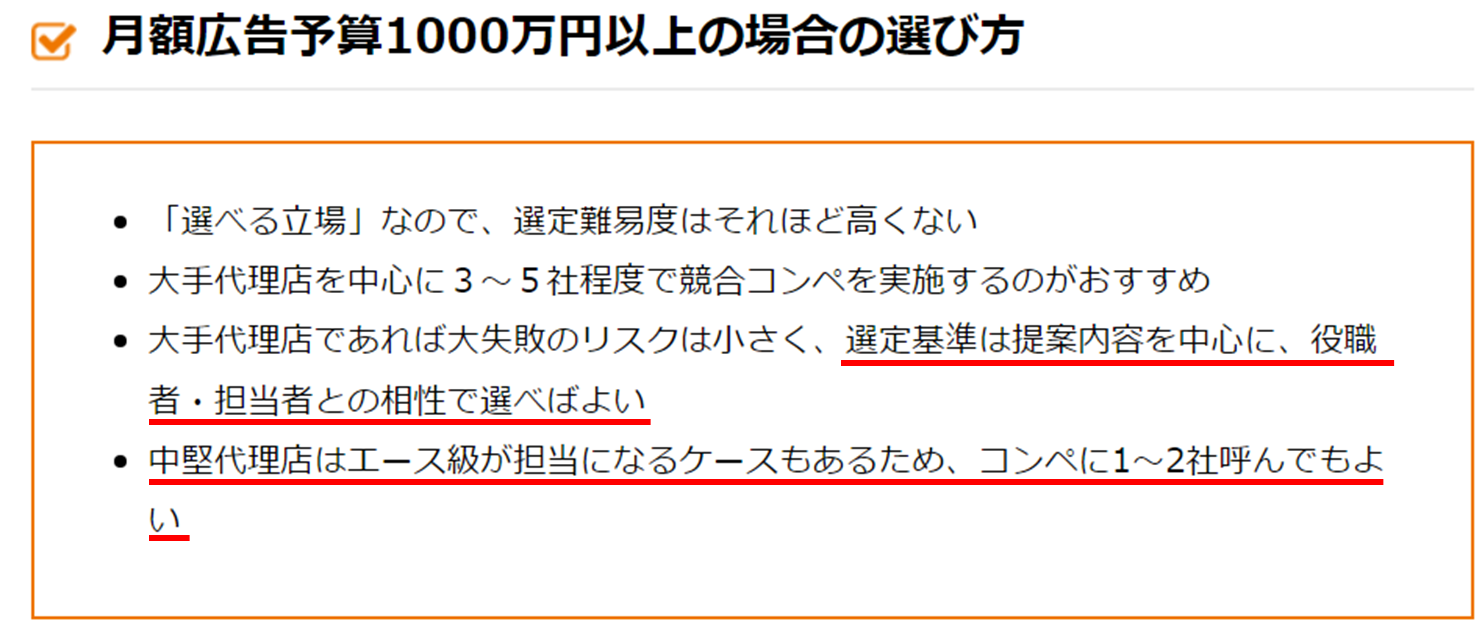

2-2.【成功要因②】 ダウンロード用のeBookを作成・設置した

LISKULは、オウンドメディアの表示回数(PV数)が伸びてきた段階で、リスティングのノウハウを凝縮したeBookを作成し、無料でダウンロードできるようにした。

eBookのダウンロード数に伴って、問い合わせ数も飛躍的に増加したのである。

メディアへの来訪者は、コンテンツを見ることで企業や商品に興味をもつが、それだけでは問い合わせに至るほどの熱量が生まれないことがほとんどだ。

そこで有益なeBookを提供すると、「この企業の情報はとても参考になる」という信頼を獲得できる。同時に、メールアドレスを入手し、継続的なアプローチによって関係を強固にすることも可能になる。

そうすることでユーザーの熱量が高まり、メディア上のコンバージョンが実際の売上に遷移しやすくなるのだ。

LISKULの事例から取り入れるべき施策

◇コンテンツは外注よりも内製を最初に検討しよう

企業のオウンドメディアにおける価値ある情報とは、実務から培った専門知識やノウハウであり、その企業独自のものだ。それをありのままに熱く表現できるのは、社内の人間に他ならない。

コンテンツ制作を外注に丸投げしてしまった時点で、独自情報の価値はその輝きを失う可能性が高いのだ。

そのため、コンテンツはできる限り内製することをおすすめする。最も望ましいのは、当該業務に日常的かつ最前線で従事しているプロ自身にコンテンツの構成を考え、執筆してもらうことだ。それが難しいようであれば、他の社員がプロにインタビューし、フィードバックを受けながらコンテンツを制作しよう。

どうしても外注せざるを得ないという場合には、インタビューとフィードバックを入念に計画してくれる業者を選ぶことが不可欠だ。

ユーザーに「この企業から買いたい」と思ってもらうためには、期待以上の素晴らしい情報が得られたという感動体験を提供しなければならないのである。

◇表示回数(PV数)が増えたら良質なeBookを作ってダウンロードできるようにしよう

表示回数が増えてくる、つまりある程度集客できるようになってきたら、eBookを作ってメディア内に設置し、ユーザーがダウンロードできるようにする。もちろん、良質であることは必須条件だ。

価値の高いeBookを作るためには、その分野で最もニーズが高いテーマに対して必要な知識を網羅した「完全版」的な内容にすることをおすすめする。

バズ部で言うと、「広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法」というeBookがそれにあたる。コンテンツマーケティングについて総合的かつ実践的な知識が得られる内容になっているのだ。

ユーザーが実際の売上につながる行動を起こすには、コンテンツを見た先に後押しとなる仕掛けを用意しておくことが欠かせない。LISKULのように、サイト来訪者との関係を強化し、その熱量を高めて顧客に変えていくために、eBook施策は必ず講じよう。

LISKULの事例についての詳細は、以下の記事でご紹介している。

参考記事:事例 / 1年でプッシュ型営業からプル型へ!毎月約200件の問い合わせを獲得するデジタルマーケティングブログ

3.【ソフトウエア】ノートンブログ(株式会社シマンテック)<当社事例>

出典:ノートンブログ

出典:ノートンブログ

私たちが支援した「ノートンブログ」は、情報セキュリティに関する情報を発信するオウンドメディアだ。

ノートンブログは、以下のような成果を上げている。

・5,802キーワードが検索結果の3位以内に表示 |

ノートンブログの成功要因は、主に以下の2点だ。

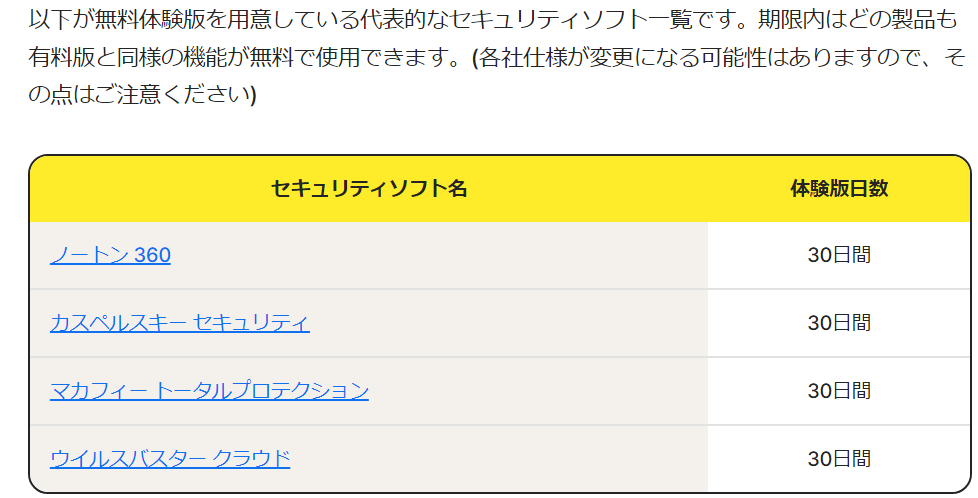

1)ユーザーニーズを追求し、必要であれば他社商品も積極的に紹介した |

それぞれの内容について、解説していこう。

3-1.【成功要因①】ユーザーニーズを追求し、必要であれば他社商品も積極的に紹介した

ノートンブログでは、ユーザーがどんな情報を求めているのかを徹底的に検討し、ユーザーにとって必要な情報であれば他社商品を紹介するのも厭わない、という姿勢を貫いている。

たとえば「感染したトロイの木馬を確実に駆除する5つの方法と今後の対策6つ」という記事では、デバイスのウイルス感染を確認して対処したいというユーザーニーズに応えるため、効果的なツールを他社商品も含めて紹介しているのだ。

出典:ノートンブログ「感染したトロイの木馬を確実に駆除する5つの方法と今後の対策6つ」

出典:ノートンブログ「感染したトロイの木馬を確実に駆除する5つの方法と今後の対策6つ」

この記事を読めば、ユーザーは公正に提示された選択肢の中から最適なサービスを選び、デバイスの状態を即時回復させられる。

このような、ユーザーが実現したいことを支援するためには他社商品も紹介するという誠実さが、信頼を獲得して成果を生んだのである。

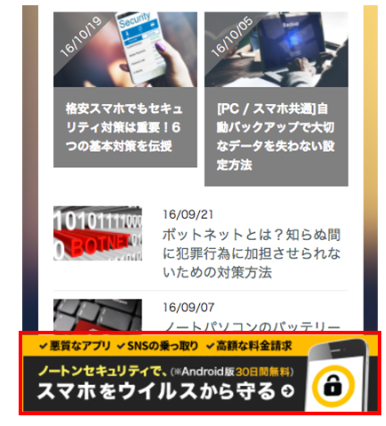

3-2.【成功要因②】CTAを最適化している

もうひとつの成功要因は、CTAを最適化していることだ。具体的な内容は、以下のとおりである。

①スマホの画面下部に固定バナーを設置 |

①スマホの画面下部に固定バナーを設置

ノートンブログのコンテンツは情報量が多いため、縦に長くなってしまう。そのため、コンテンツの途中でユーザーの悩みが解決された場合、記事下のCTAに気づきにくいという課題があった。

そこで、スマホの画面下部に固定バナーを設置することで、ユーザーがいつでもクリックできるようにしたのだ。

②ユーザーセグメントごとにCTAを3パターン用意

ユーザーセグメントごとにCTAを3パターン用意し、そのコンテンツを見るユーザーならではの悩みに添ったものを設置するようにした。

それによって、ユーザーがより自然な流れでコンバージョンに至る導線を確立したのである。

③スマホLPの構成を抜本的に変更

スマホのダウンロードページに、コンバージョンに直接関係がないリンクが複数あったため、全て無くしてすっきりとした構成に変更した。

これによって余計な離脱を減らし、ユーザーが確実にコンバージョンに到達できるようにしたのである。

このように、ユーザーにとって魅力的で明確なCTAが、コンバージョン率を上げたのだ。

ノートンブログの事例から取り入れるべき施策

◇ユーザーのニーズを最優先し、それを満たすために必要であれば他社紹介も行うように努めよう

他社の紹介をすると自社商品の売上を伸ばす上で不利になるために、NGとするメディアも多い。しかしノートンブログは、あえてそれを実践することで成果を上げた。

ユーザーのニーズは自社の利益よりも優先すべき事項だというスタンスが、コンテンツを通してユーザーに伝わり、結果としてメディアや企業に対する強い信頼を獲得したのだ。

このように、ユーザーにとって必要な情報を恣意的に取捨選択することなく、誠実に公開していく姿勢が重要なのである。

◇CTAを最適化しよう

具体的には、ノートンブログに倣って以下のようにするのが効果的だ。

・コンバージョンページへ遷移するバナーを各ページの下部に固定する

・異なるユーザーニーズがある場合には、それぞれに応じたCTAの出し分けを検討する

・コンバージョンに寄与するという点で重要なページでは導線を制限する

ユーザーがいつでもどこからでも簡単にクリックできる、これはいい!クリックしよう!という意欲を削がれずスムーズに先に進める、というCTAが、コンバージョンに貢献してくれる。

ノートンのブログの事例についての詳細は、以下の記事でご紹介している。

参考記事:事例 / たった2人で世界でも認められる成果をあげたノートンブログのコンテンツマーケティング

4.【広告・広報】A社<当社事例>

私たちが支援したA社は、広告・広報業を営む企業である。A社のオウンドメディアは、広告効果を高めるための方法や広告出稿に役立つデータなどの情報を発信するメディアだ。

A社のメディアは、以下のような成果を上げている。

・66.51%のキーワードが検索結果の1位・97.25%が10位以内に表示 |

A社の成功要因は、主に以下の2点だ。

1)業界内で先んじてオウンドメディア運営を開始した |

それぞれの内容について、解説していこう。

4-1.【成功要因①】業界内で先んじてオウンドメディア運営を開始した

A社は、同じ業界内でオウンドメディアに取り組む企業がほとんどいないという時点から、オウンドメディア運営に取り組んだ。

競合がいないか、いてもまだ弱く、競争が緩やかだったことから、比較的スムーズにコンテンツを上位表示させることができ、多くの流入を確保したというわけだ。

この場合は結果論であるが、競合が弱い領域を見極めてそこに集中的にコンテンツを投下していくということは、どんなメディアにも共通して重要な戦略となる。

たとえ業界としては競合が多いとしても、競争が緩やかな領域を特定して主戦場にできれば、見込み客の獲得と売上向上が十分に見込めるのだ。

4-2.【成功要因②】自社の強みを一目で、かつ確実に伝える工夫を施している

A社は、業界の中でも特殊な強みを持っており、サイトの来訪者にそれを確実に知ってもらうために以下のような工夫をしている。

・下固定バナーを設置し、そこに自社の特色を端的に記載するとともに、そのバナーから特色をより詳しく説明するページに遷移できるようにする

・上記の遷移先に、自社の強みを具体的に説明するコンテンツを設ける

・実際に成果を出した事例を複数公開する

ユーザーに自社のスキルや実績を実感してもらい、「この企業に頼めば間違いなくいい結果になりそうだ」という気持ちを高めることで、売上を伸ばしているのだ。

A社の事例から取り入れるべき施策

◇業界に強いメディアがない場合こそ積極的に取り組もう

もしあなたの業界にまだ強いオウンドメディアが存在しないのであれば、またとないチャンスだ。今すぐにオウンドメディア運用を始めることをおすすめする。

前述したように、競合がいないか、いても弱い状況であれば、コンテンツの上位表示獲得や業界内での存在感の確立がしやすい。

また、すでに一定の競争がある場合でも、競争が緩やかな領域を見極めてキーワードを選び、その界隈のキーワードからコンテンツを作ることで勝機はある。上位表示獲得の難易度が下がり、コンテンツがユーザーの目に留まってメディアに流入してもらえる可能性が高まるからだ。

競争の度合いの確認には、「Aherfs(エイチレフス)」というツールを用いる。Aherfsを導入すると、サイトのドメインの強さ(DR:ドメインレーティング)がわかるのである。

DRが高いサイトが多い領域は競争が激しく、低ければ緩やかだと判断できるのだ。また、自社サイトのDRとの差が大きければ厳しい勝負になり、小さければ逆転できる可能性が高い。

自社サイトよりもDRが低いサイトが集まっている領域か、自社サイトよりは高くても30程度のDRサイトが多い領域を探そう。DR30くらいまでであれば、良質なコンテンツを積み重ねることで逆転を狙える範囲だ。

◇自社の特色をサイト来訪者の誰もがわかるように表現しよう

自社やサービスがどのような強みをもち、どんな成果につながるのかということが、メディア来訪者皆に、かつ確実に伝わるような工夫をしよう。

具体的には、A社に倣って以下のようにするのが効果的だ。

・自社の強みを具体的に説明するコンテンツを作る

・成功事例を紹介するコンテンツを作る

・上記のコンテンツに容易に遷移できるようにする(トップページに配置・固定バナーを設置)

重要なのは、「ここがどのような企業でこのサービスがどう役立つのか」が一目でわかるようにすることである。

A社事例の概要は、以下のページでご紹介している。

参考記事:【検索順位 1位66.51%・10以内97.25%】広告業(BtoB)で圧倒的な集客を実現した成功事例

5.【コンサルティング】B社<当社事例>

私たちが支援したB社は、ブランディングを支援する企業である。B社のオウンドメディアは、ブランディングにかかわる考え方や効果的な方法などの情報を発信するメディアだ。

B社のメディアは、以下のような成果を上げている。

・競合性の高いブランディング分野で月間19万PV達成 |

B社の成功要因は、以下の点にある。

自社独自の考え方や方法論をコンテンツに積極的に取り入れている |

詳しい内容について、解説していこう。

【成功要因】自社独自の考え方や方法論をコンテンツに積極的に取り入れている

B社は、「ブランディングとはこうあるべきだ」という独自の定義を確立しており、それを基にした方法論を体系化している。

コンテンツでは、それらを丁寧に説明したり、実践して成果を出した事例を紹介したりしているのだ。

実際のコンテンツをお見せできないのは心苦しい限りだが、各種概念をわかりやすいイラストで示し、具体例を交えながら詳細に解説しているため、ブランディングをどう考えるべきか・ベストプラクティスは何かが明快に伝わってくる。

このように自社独自の考え方や方法論をはっきりと言語化し、それを活かして実績を積み重ねていることを伝えて、「この会社は卓越した知見をもっていて、実際に結果も出している」という信頼を獲得しているのである。

B社の事例から取り入れるべき施策

◇自社ならではの考え方や方法論をコンテンツに取り入れよう

B社の成功要因をそのまま体現することに尽きる。自社の理念や経験則・効果的なフレームワークやアプローチ方法などを掘り起こして言語化し、ユーザーへの行動提案として公開しよう。

もし、現時点では独自の考え方や方法論があまりないという場合でも、コンテンツ作成をきっかけに作ることができる。

自社ならではの情報を探す取り組みの中で、たとえば「業界内に存在する既成概念について、どうあるべきだと考えるのか」や、「業界特有の手法の実践や啓蒙に対して、どのようなスタンスをとるのか」などが見えてくるからだ。

それらを整理して表現できれば、B社のようにユーザーの信頼を獲得できるだけではなく、サービスの強化にもつながっていく。

B社事例の概要は、以下のページでご紹介している。

参考記事:契約率1/3の見込み客を集め売上を伸ばした企業向けブランディング会社

6.【Webサイト制作】ベイジの図書館(株式会社ベイジ)

出典:ベイジの図書館

出典:ベイジの図書館

「ベイジの図書館」は、Webサイト制作の株式会社ベイジが運営するオウンドメディアで、サイト制作やマーケディング・組織作りなどに関する情報を発信している。

問い合わせや契約の獲得に加えて、採用にも効いているオウンドメディアである。

ベイジの図書館の成功要因は、以下の点にある。

代表がコンテンツマーケティングに強くコミットしている |

詳しい内容について、解説していこう。

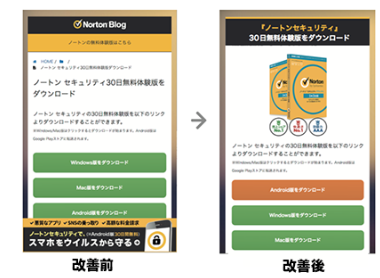

【成功要因】代表がコンテンツマーケティングに強くコミットしている

株式会社ベイジでは、代表自身がオウンドメディアの記事を書いており、SNSも積極的に運用している。つまり、コンテンツマーケティングを重要視し、最前線での活動を担っているのだ。

出典:ベイジの日報(ベイジの図書館の下層メディア)「「壁打ち」に対する疑念」

出典:ベイジの日報(ベイジの図書館の下層メディア)「「壁打ち」に対する疑念」

出典:ベイジの日報(ベイジの図書館の下層メディア)「「営業を経験しない」という大きな機会損失」

出典:ベイジの日報(ベイジの図書館の下層メディア)「「営業を経験しない」という大きな機会損失」

組織のことを最もよく理解し、その理念を体現する代表自身が書いた記事は、有益な知見に溢れたものになる。ノウハウの提供に留まらず、企業の想いが詰まった独自の提言を実現するからだ。

だからこそ、オウンドメディアを集客の柱にしたいのであれば、代表自身がコンテンツを作ることが極めて効果的であるのは明白だが、ほとんどのケースではさまざまな制約によって実現できない。それをベイジの図書館は成し遂げているのである。

また、株式会社ベイジの代表である枌谷力氏のXのフォロワーは9.6万人(2025年1月現在)に上る。

Xでの投稿が認知されることによって代表の知名度が高まり、「こういう人が代表を務めている」と明確にわかることで会社の信頼性も高まるという好循環が生まれているのだ。

そして代表や会社の知名度・信頼性が高いほど、SNSでオウンドメディアのコンテンツをシェアした際にも反応が得やすくなる。

このように、代表自身が精力的に動くことで良質なコンテンツを発信し、それを拡散していることが、大きな成功要因だといえるだろう。

ベイジの図書館の事例から取り入れるべき施策

◇代表が主体的に運営やコンテンツ制作にかかわろう

代表自身がコンテンツ制作にこだわると、その企業の価値がストレートに反映された良質なコンテンツができる。またそれだけではなく、代表の姿勢に触れてそれに倣おうとする意識が社員全体に浸透し、みんなでどんどんよい記事を書こう!という土壌も作られるのだ。

代表自らがコンテンツを作り、他の社員が作ったコンテンツを公開前に確認してフィードバックする。これを可能な限り実践できるのが理想的だ。

またSNSにおいても、企業アカウントがユーザーからの信頼を獲得するためには、社内の「人」をちゃんと出していくことが重要だ。「こういう人がこうやって活動している」ということがよく見えるほど、安心感や親近感が育つからである。

そのためSNS(もオウンドメディアだ)への投稿を担うのは、企業理念や自社サービスに精通した人物であることが望ましく、まさに代表が適任だというわけだ。

7.【SNSマーケティング支援】SAKIYOMI(株式会社SAKIYOMI)

出典:SAKIYOMI

出典:SAKIYOMI

「SAKIYOMI」は、SNS運用の代行・コンサルティングを行う株式会社SAKIYOMIが運営するオウンドメディアで、Instagram運用のノウハウを発信している。

「インスタ代行」という検索領域で非常に強いドメインであり、Instagramの公式アカウントのフォロワーは9.4万人(2025年1月現在)に上る。「インスタ代行ならSAKIYOMI」と認知されるポジションを確立しているのだ。

2022年の日本マーケティングリサーチ機構による調査では、「運用実績が信頼できる」「成果に期待できる」「マーケターが選ぶ」の項目でInstagram支援サービス1位を獲得している。

SAKIYOMIの成功要因は、以下の点にある。

市場に一早く参入し露出を増やすことで、その市場の第一想起を獲得している |

詳しい内容について、解説していこう。

【成功要因】市場に一早く参入し露出を増やすことで、その市場の第一想起を獲得している

SAKIYOMIは2016年1月に創業し、SNSの中でもInstagramに特化したコンサルティングを行っている。

Instagramは2016年に入ってから広告機能が強化され、マーケティングツールとしての利用が拡大し始めた。つまりSAKIYOMIは、市場が生まれるとほぼ同時に参入したということになる。

以下は、[Instagram代行][SAKIYOMI]というキーワードの検索数の推移だ。

[Instagram代行]の検索数が増え、市場が盛り上がると同時に、[SAKIYOMI]の検索数も伸びている。

同時に、外的要因にはなるが、株式会社SAKIYOMIは広報活動に非常に力を入れ、多方面で露出している。SNSはもちろんのこと、かなり大規模なイベントなども開催しているのだ。

たとえば「SNSサミット2024」には、62名の登壇者があり、20を超えるトークセッションを展開、参加者は5,000名近くに上った(株式会社SAKIYOMI「SNSサミット2024・イベントレポート」)。

出典:株式会社SAKIYOMI「SNS SUMMIT 2024公式サイト」

出典:株式会社SAKIYOMI「SNS SUMMIT 2024公式サイト」

このようにして知名度を上げることで、「インスタ代行といえばSAKIYOMI」という第一想起を獲得したのである。

「〇〇ならこの企業」という第一想起を獲得できると、指名検索が増えてくる。指名検索とは、企業やサービスの名称などの固有名詞を直接調べようとする検索行動のことだ。

指名検索されるようになると、ユーザーが直接オウンドメディアに訪れてくれるため、コンテンツの順位に左右されることなく集客できる。また指名検索のコンバージョン率は、通常の検索よりも大幅に高い。そのため指名検索は、事業の安定性を担保する上で極めて重要な要素になるのだ。

SAKIYOMIはこのような指名検索によって、多くの問い合わせを獲得していると考えられる。

SAKIYOMIの事例から取り入れるべき施策

◇自社が狙う新しい市場ができたら一早く参入しよう

新しい市場には競合が少ないために、コンテンツを上位表示させたり存在を認知してもらったりしやすい。自社が狙う市場が生まれたら、一早く参入することで第一想起の獲得を狙おう。

業界によっては、完全に新規の市場は生まれにくいという場合もあるかもしれない。しかし既存の市場でも、新しい概念が形成されることはあるはずだ。

たとえば不動産投資の領域であれば、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)に配慮した物件を扱う「ESG投資」や、仮想空間内で土地や建物を売買する「メタバース投資」など、新しい市場が誕生している。

注意点としては、一過性のバズワードではないことを確認した上で参入することだ。

◇可能な限り広報にも投資しよう

SEO対策にも一定の注力は必要だが、それだけに専念していても指名検索数は増えていかない。可能な範囲でその他の広報施策も講じ、企業・サービスの認知度をより高めていくことが有用だ。

適切な施策はサービス内容やターゲット企業によって異なるが、業界内で権威ある媒体への露出・セミナーの開催や業界イベントへの登壇などを検討するとよいだろう。

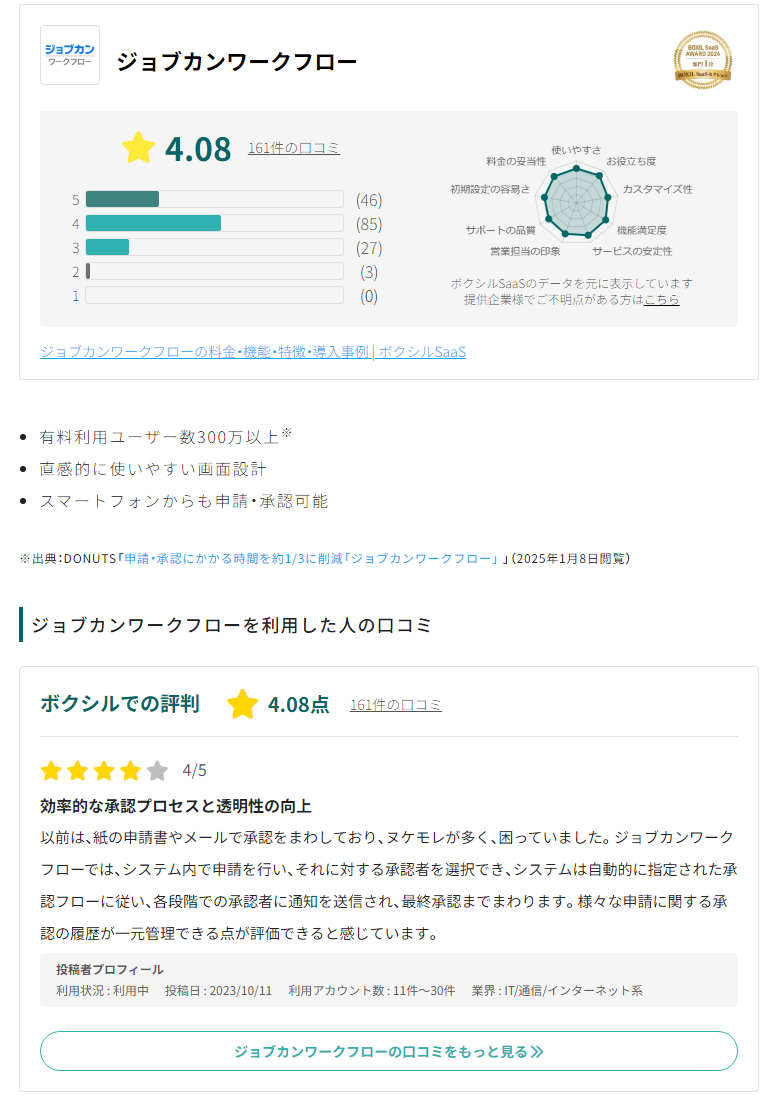

8.【SaaS(全般)】BOXIL Magazine(株式会社スマートキャンプ)

「BOXIL Magazine」は、SaaS比較サービスを提供する株式会社スマートキャンプが運営するオウンドメディアで、SaaSの選び方についての情報を発信している。

このメディアは他とは異なり、選んだSaaSの資料をダウンロードできるため、メディア自体がサービスになっている形だ。選択肢として掲載されているSaaSは3,700以上(2025年1月現在)に上る。

BOXIL Magazineの成功要因は、主に以下の2点だ。

1)リンクを獲得しやすい構造を作っている |

それぞれの内容について、解説していこう。

8-1.【成功要因①】リンクを獲得しやすい構造を作っている

BOXIL Magazineは、SaaS企業からの依頼を受けてサービス情報をメディアに掲載している。そのためSaaS企業側のサイトにも、掲載されたという旨でBOXILへのリンクが張られているのだ。

このように別のWebページからリンクされる「被リンク」の数と質が、オウンドメディアの強さを決める。良質な被リンクが多いメディアほど検索エンジンから信頼され、コンテンツを上位表示させるうえで有利になるのだ。

BOXIL Magazineは、実績豊富で知名度が高いSaaSを紹介し、その相手サイトにリンクを貼ってもらうという、信頼性が高い被リンクを獲得しやすい構造になっているのだ。

それによってどんどんメディアを強くしていることが、大きな成功要因だといえる。

被リンクについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参照してほしい。

参考記事:被リンクとは?SEO効果と良質なリンクの増やし方を解説

8-2.【成功要因②】豊富な口コミによってメディアの価値を上げている

BOXIL Magazineでは、SaaS利用者の口コミを数多く集めて紹介している。

出典:BOXIL Magazine「【2025年】ワークフローシステム比較!メリットと選び方解説」

出典:BOXIL Magazine「【2025年】ワークフローシステム比較!メリットと選び方解説」

口コミが豊富だと、ユーザーにとって価値が高いメディアになる。なぜなら、同じ悩みをもつ第三者のリアルな意見がわかり、決断する上で非常に参考になるからだ。

ユーザーの役に立つコンテンツを提供することで検索エンジンに評価されて露出が増え、サービス利用者と口コミが増え、よりメディアの価値が高まるためにSaaSの掲載依頼が増え、さらに被リンクが増える。BOXIL Magazineでは、この好循環が起きている。

BOXIL Magazineの事例から取り入れるべき施策

◇コンセプトに合った企業やサービスの紹介記事を作ろう

BOXIL Magazineのように、企業やサービスの紹介がメディアのコンセプトに合っている、つまりターゲットユーザーからの需要があるという場合には、コンテンツ化して被リンクの獲得を狙おう。

コンセプトに合っている場合のみ、という絶対条件を忘れてはならない。巷には、被リンク獲得目的で内容の薄い紹介記事を量産するメディアが少なくない。

被リンク欲しさにオウンドメディアの価値を失墜させることがないように、紹介記事の適否と内容についてはよくよく検討することをおすすめする。

◇口コミ紹介というオプション戦略を検討しよう

BOXIL Magazineのように、ユーザーからの口コミをオウンドメディアに取り入れることは、ユーザーの満足度と信頼を高める上で効果的だ。

ただし、どのメディアにも活用できる施策ではない。サービス内容によっては口コミの獲得が難しかったり、公開しにくかったりする場合もあるだろう。

とはいえ、コンテンツの企画をしていく際に、記事の充実だけではなく口コミという方法もあると知っておくことは、アイデアが豊かになるという点で有益である。

9.【SaaS(人事・労務領域)】カオナビ人事用語集(株式会社カオナビ)

出典:カオナビ人事用語集

出典:カオナビ人事用語集

「カオナビ人事用語集」は、人事マネジメントシステムを提供する株式会社カオナビが運営するオウンドメディアで、人材育成や組織作りなどに関する情報を発信している。

カオナビ人事用語集は月間200万PVを達成しており、メディアの成長に伴ってリード獲得コストは半減したにもかかわらず、受注額は3倍になっているそうだ(ミエルカSEO)。

カオナビ人事用語集の成功要因は、主に以下の2点だ。

1)ダウンロード資料を豊富に用意している |

それぞれの内容について、解説していこう。

9-1.【成功要因①】ダウンロード資料を豊富に用意している

カオナビ人事用語集では、40種類(2025年1月現在)ものダウンロード資料を用意している。人材育成や労務管理など、テーマもバリエーションに富んでいるのだ。

人事の領域は、業務内容や担当者の抱える問題が多岐に渡る。カオナビ人事用語集では、さまざまな関心事を抱えるユーザーに対して、それぞれのニーズにしっかりと対応できるように細かく資料を作成しているのだ。

ユーザーからみれば、「これはまさに自分が求めていた情報だ!」と感動して、購買意欲が高まるケースが多いだろう。

9-2.【成功要因②】記事内に細かくCTAを設置している

カオナビ人事用語集の記事には、資料ダウンロードページへのテキストリンクが、ほぼ全ての章に設置してある。

また以下のように、同じダウンロード資料をレコメンドするにしても、設置場所に応じてコピーを変えるという工夫もしているのだ。

▼シンプルなテキスト

▼内容をより詳細に伝えるテキスト

この設置頻度が適切かどうかはさておき、サボらずにCTAを細かく入れるというアクションは確実に成果につながってくるため、参考にすべきだといえる。

カオナビ人事用語集の事例から取り入れるべき施策

◇ユーザーのニーズを網羅する形でダウンロード資料を作成しよう

オウンドメディアでダウンロードできる資料は、ユーザーのさまざまなニーズを網羅できるように揃えるのが効果的だ。

カオナビ人事用語集のように、「これはまさに自分が求めていた情報だ!」という感動体験を提供できると、ユーザーのメディアや企業に対する信頼感が高まり、コンバージョンが後押しされる。

ユーザーニーズを網羅すれば、それぞれの人にどんぴしゃな情報を提供できると同時に、見込み客の層を広げて母数を増やすことも可能になるのだ。

自社メディアのペルソナを詳細に描き、ニーズやシチュエーションのバリエーションを見極めて、必要な資料を増やしていこう。

検索ユーザーのシチュエーションを掘り下げるやり方については、以下の記事を参照してほしい。

参考記事:検索ユーザーの状況を規定するだけでコンテンツの質は劇的に向上する

◇コンテンツ内に複数のCTAを設置しよう

コンテンツ内に複数のCTAを設置することで、ユーザーがアクションしたいタイミングを逃さずにコンバージョンへ誘導できる。

たとえば、最低限CTAを設置すべき場所としてよく言われるのは、「タイトル直下 or 目次の前後」「2番目のH2の直前」「記事の末尾」だ。

ただし最も重要なのは、ユーザーが求めるであろうタイミングで、気持ちよくコンテンツを閲覧するという体験を損ねないように設置することである。

最適な設置方法を見出すためには、ヒートマップ分析やA/Bテストなどによって評価するとよいだろう

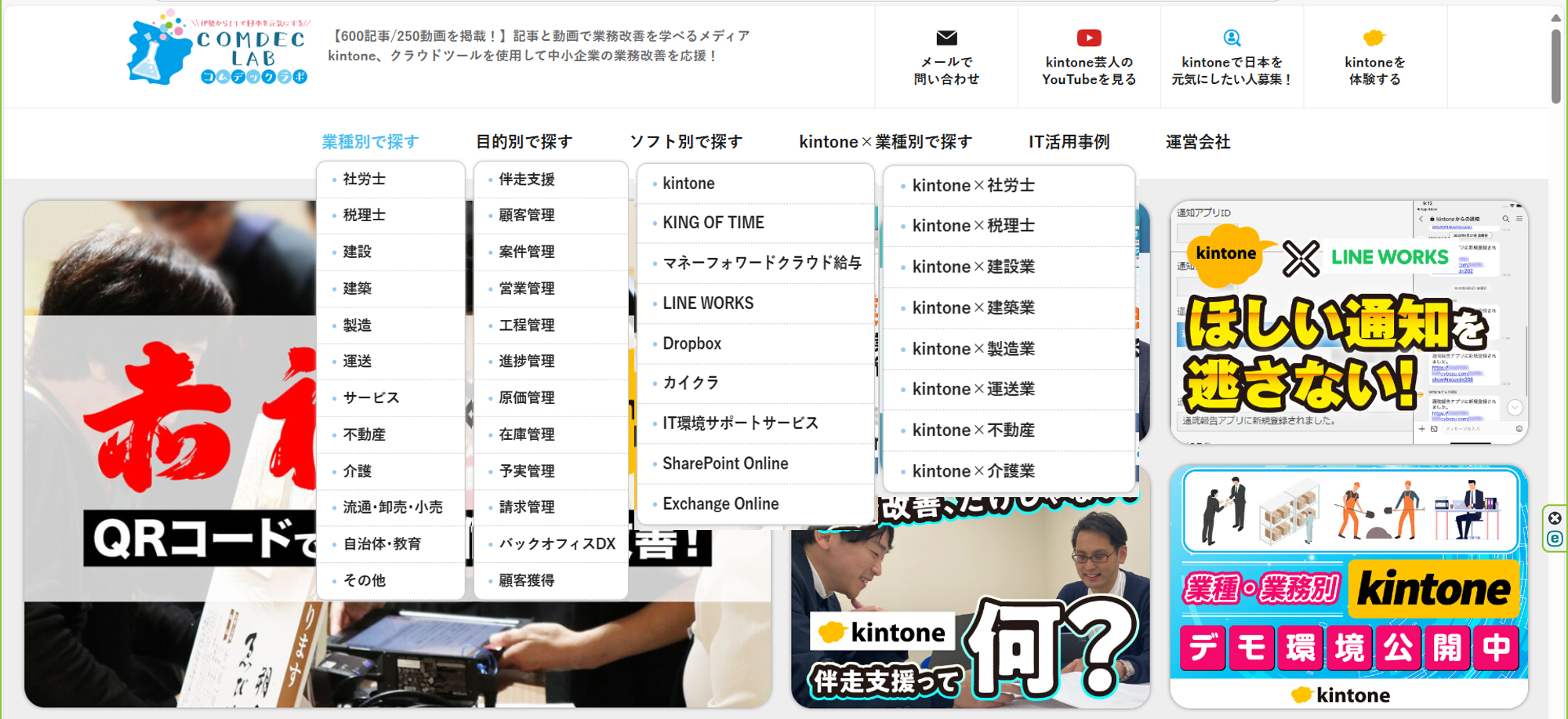

10.【IT導入・コンサルティング】COMDEC LAB(株式会社コムデック)

出典:COMDEC LAB

出典:COMDEC LAB

「COMDEC LAB」は、kintone(サイボウズ株式会社が提供する業務改善プラットフォーム)活用支援を行う株式会社コムデックが運用するオウンドメディアで、業務改善に関する情報を発信している。

私たちから見て、アクセスだけでなくかなりの数の問い合わせを獲得していると考えられるメディアだ。

COMDEC LABの成功要因は、以下の点にある。

サービス導入事例を極めて細かいシチュエーションごとに作成している |

詳しい内容について、解説していこう。

【成功要因】サービス導入事例を極めて細かいシチュエーションごとに作成している

COMDEC LABには、サービス導入事例を紹介するコンテンツがとにかく多い。極めて細かいシチュエーションごとに作成しているからだ。グローバルメニューからドロップダウンする項目の多さが、それを表している。

出典:COMDEC LAB

出典:COMDEC LAB

また以下は、「特定のプラグインを活用した事例」「kintoneのテーブル内で別行の情報を参照した計算をしたいというニーズがあった事例」のコンテンツだ。これほど限定的なシチュエーションに対しても、一定の情報量を担保したコンテンツを作っているのである。

出典:COMDEC LAB

出典:COMDEC LAB

問い合わせを獲得するうえでは、このように「ユーザー自身のシチュエーションにぴったり合ったコンテンツがあること」が非常に重要である。

ユーザーは、自分と(ほぼ)同じ状況の他者が成功している事実を知ると、自分も同じようにできると保証されたような気持ちになる。それによって、「この企業に依頼しよう」と決意するからだ。

COMDEC LABの事例から取り入れるべき施策

◇一つひとつの細かな事例も怠らずにコンテンツ化しよう

事例コンテンツがユーザーの行動を後押しする要件として、「自社に近い状況の企業がその課題を解決できている」と感じ取れることが重要になる。

そのために、前述したような「ユーザーのシチュエーションにぴったり合ったコンテンツ」が必要になるというわけだ。細かな相違点のある事例を網羅的に紹介することで、自分事と認識するユーザーの数が増え、問い合わせを最大化できるのである。

ただし守らなければならないのは、コンテンツの質だ。結果を簡単に紹介するだけのような内容の薄いコンテンツでは、意味がない。

最低でも、企業の業種やサービス内容・課題・課題をどう解決したのかという要素は説明しなくてはならない。またその根拠として、実際のキャプチャ画像や具体的なプロセスを掲載しよう。

そして、それらの事例をユーザーが認識できるようにするため、適切なメニューで表現することも忘れないでほしい。

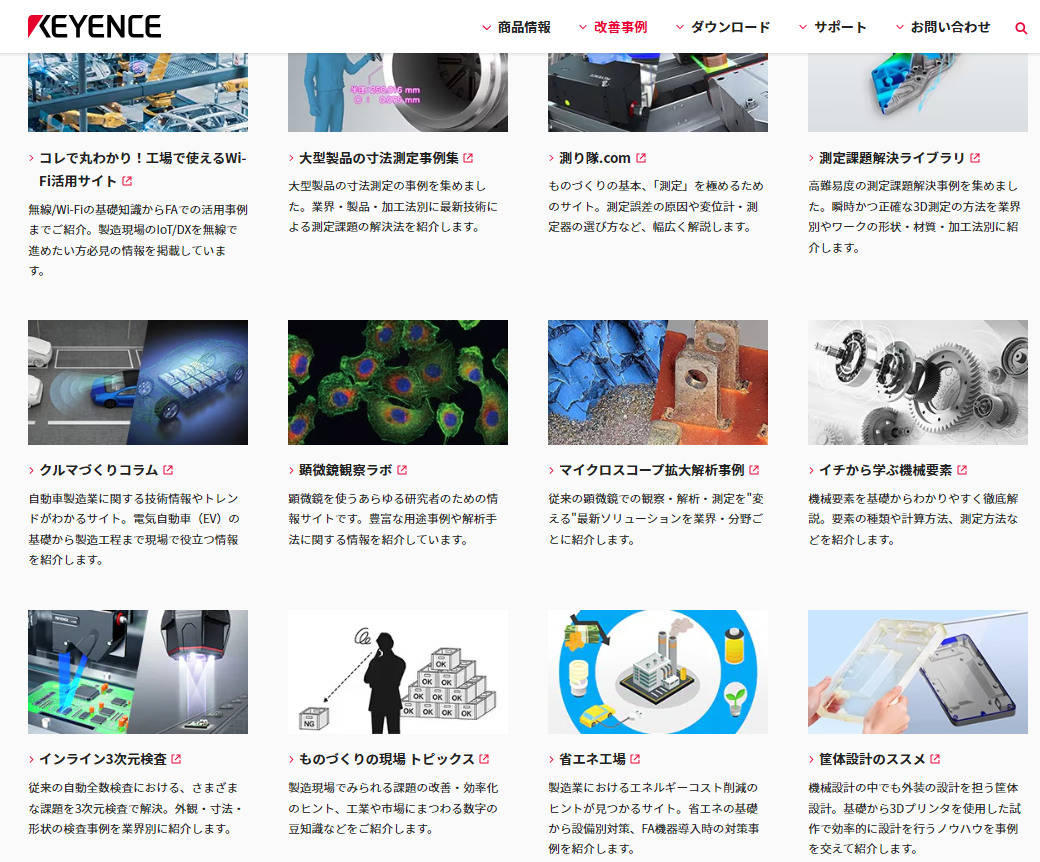

11.【製造用機器メーカー】KEYENCE(株式会社キーエンス)

出典:KEYENCE

出典:KEYENCE

ファクトリー・オートメーション(FA)の総合メーカーである株式会社キーエンスは、50(2025年1月現在)ものオウンドメディアを運営している。

BtoB企業のメディア成功事例を紹介するコンテンツには軒並み登場しており、見飽きた感があるかもしれないが、オフライン業で実際に成果を出している稀有な存在であるため、やはりご紹介しておこう。

KEYENCEの成功要因は、以下の点にある。

ニッチな領域でも手厚く情報提供を行っている |

詳しい内容について、解説していこう。

【成功要因】ニッチな領域でも手厚く情報提供を行っている

KEYENCEは、「測定器」「安全知識」などニッチな領域ごとに、コンテンツやダウンロード資料といった必要要素を一通り備えた、いわゆるちゃんとしたメディアを作っている。

以下のような項目一つひとつが、独立したオウンドメディアになっているのだ。

出典:KEYENCE

出典:KEYENCE

そして、そのうちのたとえば「ゼロからわかる幾何公差」というメディアでは、以下のように細かな専門知識それぞれに解説コンテンツを作り、ダウンロード資料も複数揃えているのである。

出典:KEYENCE「ゼロからわかる幾何公差資料ダウンロードページ」

出典:KEYENCE「ゼロからわかる幾何公差資料ダウンロードページ」

このように、相当専門的な領域に特化するとともに、有益で十分量の情報を提供することで、「FA機器といえばキーエンス」という絶大な信頼感を獲得しているのだ。

専門的な領域には、ユーザーがまだ知らないけれども極めて重要な情報というものが存在する。そのため前出のバズ部と同じく、ユーザーが検索するかどうかに縛られず必要なコンテンツを発信する姿勢が、成果につながっているのである。

KEYENCEの事例から取り入れるべき施策

◇ニーズが限定的な情報発信にも手を抜かないようにしよう

KEYENCEは、「数は少ないが本当に困っている人」にアプローチしており、それによって高いコンバージョン率が見込めるというメディアだ。

オウンドメディア運営の目的は、ほとんどの場合売上向上だろう。そうであれば、目指すべきは表示回数(PV数)ではなく、コンバージョン数の向上であるはずだ。

だからこそKEYENCEのように、ユーザーが知りたい、または知っておいた方がよい情報があれば、たとえ検索ボリュームが少なくてもコンテンツ化しよう。

ただしそれには、相応のリソースも必要になる。顧客単価が高いBtoBビジネスだからこそ正当化される施策だという点は押さえておいた方がいいだろう。

12. まとめ)成功事例から取り入れるべき施策

本記事では、BtoB企業でオウンドメディアが成功した11の事例について、成功要因と倣うべき施策について解説した。

以下に、各事例から得られた効果的な取り組みを一覧化しよう。

メディア名(企業名) | 倣うべき施策 |

◇SEO一辺倒にならず、「ユーザーにとって何が必要か」という観点でコンテンツを発信しよう | |

◇コンテンツは外注よりも内製を最初に検討しよう | |

◇ユーザーのニーズを最優先し、それを満たすために必要であれば他社紹介も行うように努めよう | |

◇業界に強いメディアがない場合こそ積極的に取り組もう | |

◇自社ならではの考え方や方法論をコンテンツに取り入れよう | |

◇代表が主体的に運営やコンテンツ制作にかかわろう | |

◇自社が狙う新しい市場ができたら一早く参入しよう | |

◇コンセプトに合った企業やサービスの紹介記事を作ろう | |

◇ユーザーのニーズを網羅する形でダウンロード資料を作成しよう | |

◇一つひとつの細かな事例も怠らずにコンテンツ化しよう | |

◇ニーズが限定的な情報発信にも手を抜かないようにしよう |

BtoB企業にとってオウンドメディアは、広告費をかけずに確度が高い見込み客を獲得できる非常に有益なマーケティング方法だ。長い検討期間中も途切れない関係を築くことにも、大いに役立つ。

ぜひ成功事例の優れた部分を取り込み、あなたのメディアを加速的に発展させていってほしい。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。