- オンライン

インハウスSEOとは?内製化するメリット・デメリットと判断基準

「SEO対策が必要だと認識しているが、外注する予算を取れない」

このような切実な声を、企業担当者から聞く機会は多い。

近年のWebマーケティングの台頭、および検索アルゴリズムの複雑化により、SEOの重要度と難易度は、上昇の一途をたどっている。

そこで本記事では、

「インハウスSEOとは何か?(SEO対策は内製できるか?)」

をテーマとして取り上げる。

インハウスSEOとは、外部のSEO業者などにSEOを外注せず、社内でSEOを内製することである。

「自社でのSEO実践」に興味をお持ちの方は、まずは一読してほしい。

インハウスSEOの基本概念からメリット・デメリット、自社の適合性の判断基準、進め方に至るまで、網羅的に解説する。検討材料として、お役に立てるはずだ。

1. インハウスSEOの基本的な意味

まず、インハウスSEOとは何か、その基本的な意味と特徴について解説する。

|

1-1. インハウス(in-house)=社内の意味

言葉の意味から確認すると、インハウス(in-house)とは「社内」という意味だ。

たとえば、“in-house magazine” なら社内誌、“in-house lawyer” なら社内弁護士(社外の顧問弁護士ではなく、従業員として雇われている弁護士)という意味になる。

インハウスSEOとは、社外のSEO専門家などへ外注せず、社内で従業員が内製して行うSEOを指す。

※そもそもSEOとは何か?については、「【2023年最新】SEO対策とは?初心者が自分でできる基本対策をわかりやすく解説」の記事で詳説しているので参考にしてほしい。

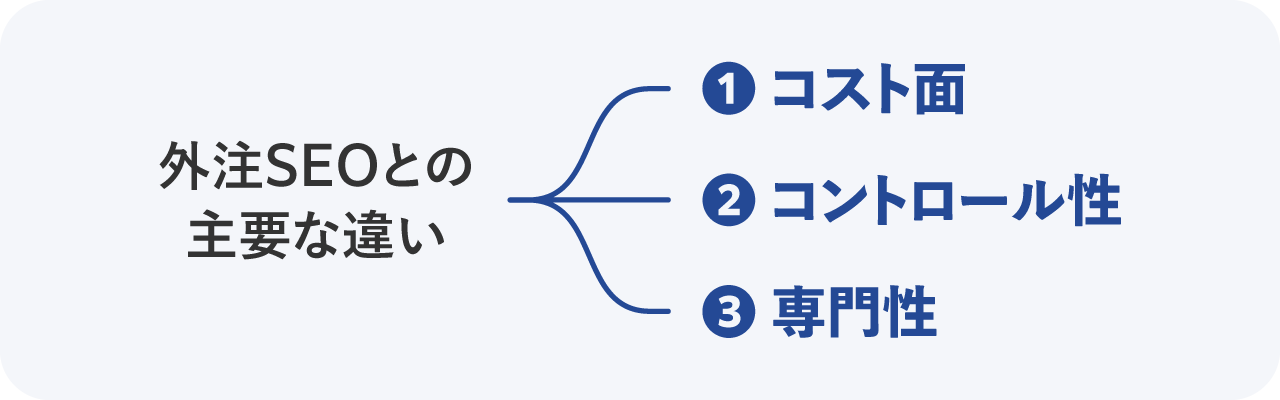

1-2. 外注SEOとの違い

インハウスSEOは、外注SEOと対となる概念だ。外注SEOとインハウスSEOの主要な違いとして、次の3つが挙げられる。

【外注SEOとインハウスSEOの違い】

|

インハウスSEOのメリット・デメリットについては後述するが、まずは大まかに上記の違いを押さえておこう。

1-3. インハウスSEOが注目される背景

近年、インハウスSEOが注目される背景には、多方面の要素が絡み合って存在している。

【インハウスSEOの背景にある要素】

|

これらの要因が複合的に作用し、各企業内で、インハウスSEOの検討が進んでいる。

具体的に、インハウスSEOにどのようなメリットがあるのか、次のセクションで詳しく見ていこう。

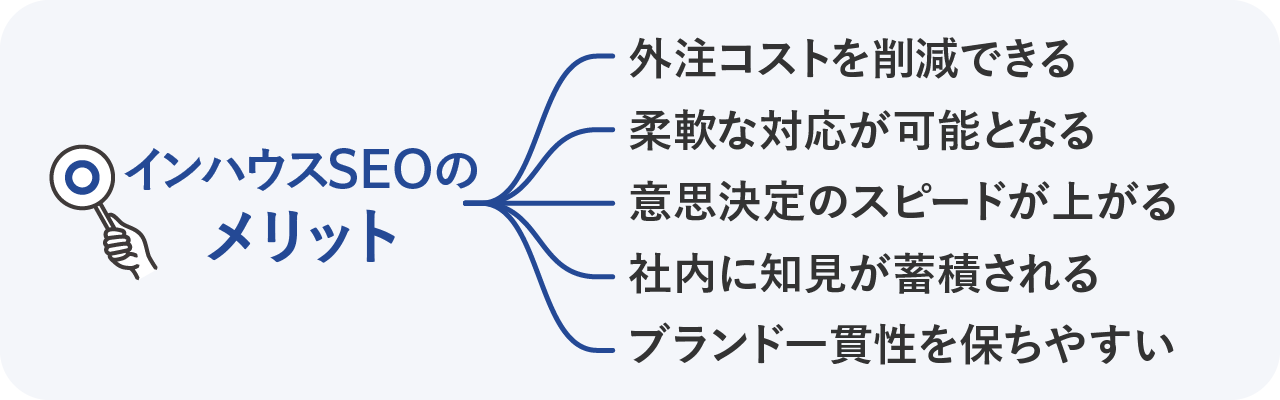

2. インハウスSEOのメリット

インハウスSEOが企業にもたらすメリットは多岐にわたる。ここでは次の5つのポイントについて、見ていこう。

2-1. 外注コストを削減できる

1つめのメリットは「外注コストを削減できる」である。

ここで気になるのが、“SEOを外注すると、どの程度の費用がかかるのか?” という点だ。外注先や内容によって幅はあるが、目安としては以下のとおりである。

外注タイプ | 費用 |

月額制のSEOコンサルティング | 月額費用 10万円〜50万円 |

成果報酬型のSEO対策 | 1キーワードあたり 5万円〜30万円以上 |

サイト設計のSEO対策 | 1サイトあたり 30万円〜100万円以上 |

もちろん、これらのコストがインサイトSEOで、タダになるわけではない。“担当者の人件費” という大きなリソースを割くことになる。

だが、それを差し引いても、「外注するより、専任者を1人雇用したほうがよい」と考える向きもある。コスト以外のメリットがあるからだ。以下に続く。

2-2. 柔軟な対応が可能となる

2つめのメリットは「柔軟な対応が可能となる」である。

外部業者に依存すると、急な変更に対応するのが難しい。インハウスSEOならば、柔軟に対策を練り直せる。

【柔軟な対応の具体例】

|

このような柔軟性を持つことは、企業が競争力を高めるうえで、大きな武器となる。

2-3. 意思決定のスピードが上がる

3つめのメリットは「意思決定のスピードが上がる」である。

SEOに限ったことではないが、外部業者とのやり取りには、時間がかかる。

出し戻し(修正のやり取り)や、その待ち時間のロス、企業間の取引にまつわる承認プロセスなどが重なって、スピード感が損なわれる。

一方、インハウスSEOでは、そのような遅延は起きにくい。直接的なコミュニケーションや、リアルタイムのデータ分析によって、迅速に対応できる。

とりわけ、Webマーケティングの世界では、変化が常である。

変化にいち早く対応できるかが、成否を分けるシーンも多い。インハウスSEOのスピード感を魅力に感じる企業は、少なくないだろう。

2-4. 社内に知見が蓄積される

4つめのメリットは「社内に知見が蓄積される」である。

インハウスSEOは、社内に貴重なナレッジを構築する。単なるデータや情報を超えた、実践的な知識として、社内資産となる。

【知見蓄積の具体例】

|

加えて、社内に知見があれば、ほかのWebマーケティング戦略との連携が取りやすくなる。SEOを孤立した活動ではなく、全体戦略の一部として機能させられるのだ。

2-5. ブランド一貫性を保ちやすい

5つめのメリットは「ブランド一貫性を保ちやすい」である。

これは、本質的には最も重要な、インハウスSEOの利点かもしれない。

SEOを外注すると、「検索キーワードで上位を獲得すること」の優先度が高まる。これは当然ではあるのだが、その半面で犠牲となりやすいのが、以下の2つの要素だ。

|

具体例を挙げると、同じブランド発信のコンテンツで、「Aページで言っていること」と「Bページで言っていること」に矛盾が生じることがある。

しかし、どちらもそのページの目的(ターゲットキーワードでの上位獲得)を満たしていれば、SEO業者の仕事としては正解となる。

外部のSEO業者は、“各キーワードの検索ユーザー” に強く照準を合わせて、SEO対策を行っている。

ブランドとしての緻密な一貫性は、インハウスで相応の努力をしない限り、維持するのが難しいことは覚えておこう。

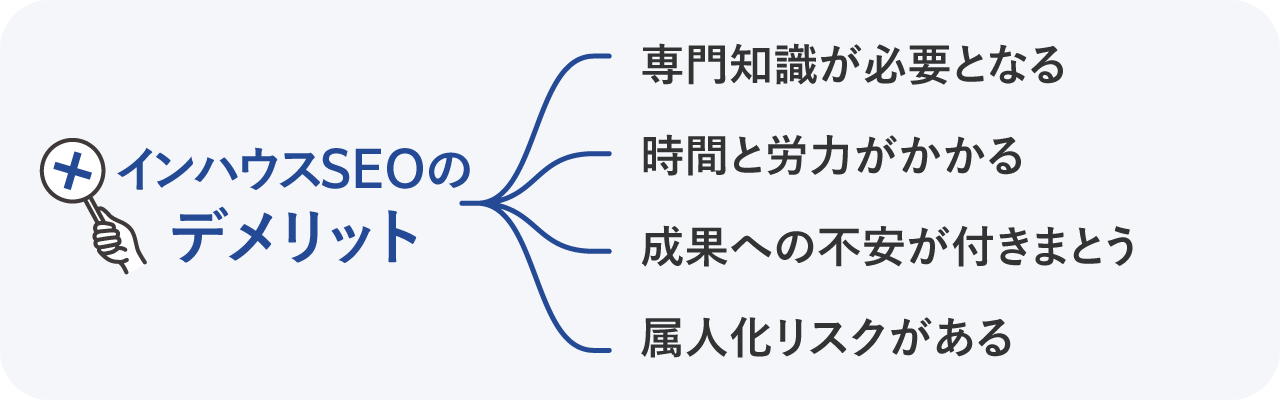

3. インハウスSEOのデメリット

インハウスSEOには多くのメリットがあるが、デメリットも無視できない。以下でマイナス面を確認していこう。

3-1. 専門知識が必要となる

1つめのデメリットは「専門知識が必要となる」である。

“SEOの専門家” というと、どのようなイメージがあるだろうか。Googleのアルゴリズムとにらめっこしている、テクニカルな印象かもしれない。

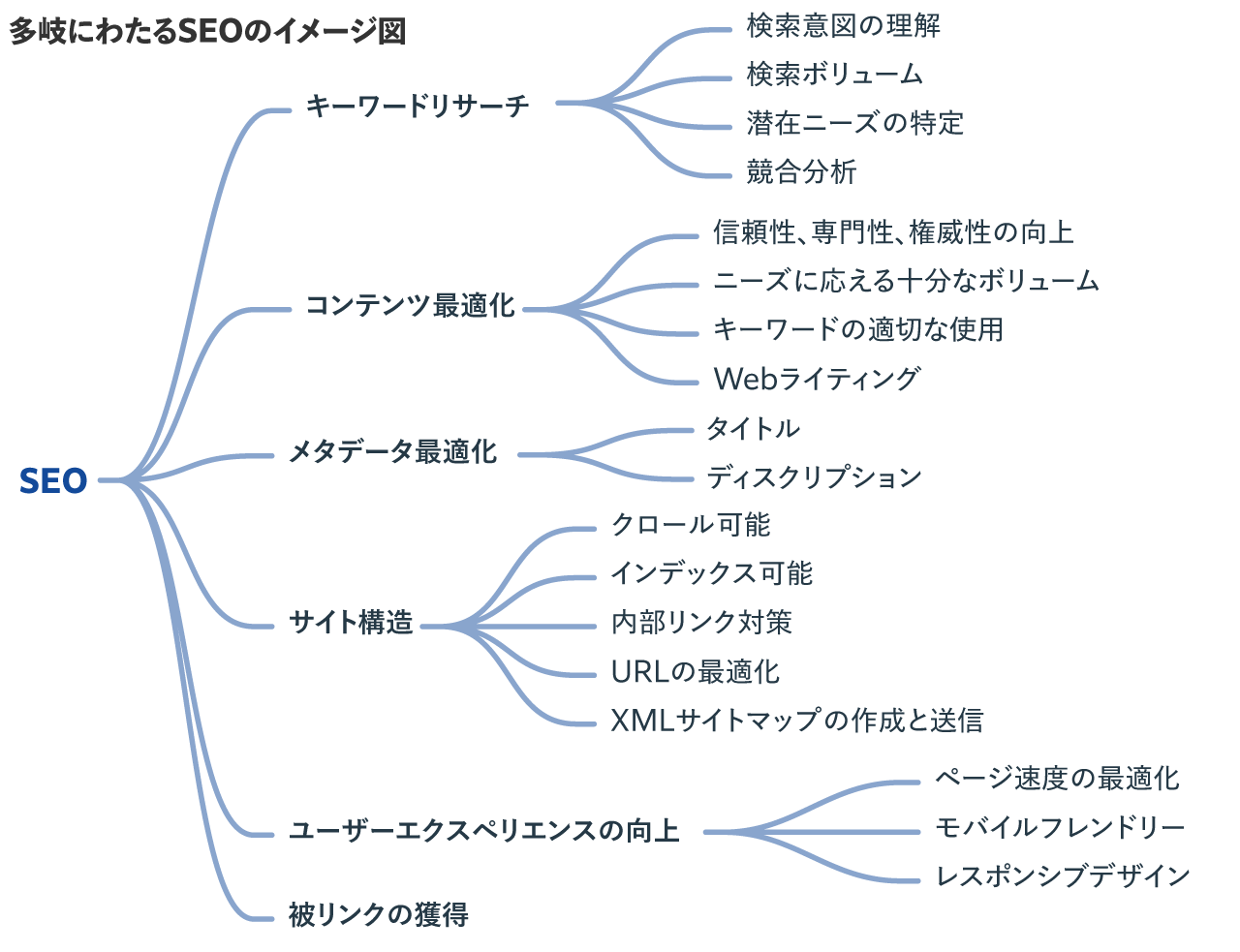

実際のところ、SEOの専門家とは、極めて多岐にわたるマルチプレイヤーである。

【SEOで必要な専門知識(一例)】

|

SEO知識の習得が難しいのは、テクニカルからクリエイティブまで、範囲が横断的なことである。

たとえば、“テクニカルSEOに強いが、コンテンツ制作が苦手なスタッフ” が担当すると、SEO戦略の全体バランスが崩れる。

このようなスキルセットの偏りは、SEOの総合的な効果を低下させてしまう。

本業が別にある企業が、インハウスでSEOを成し遂げる難しさが、ここにある。他分野かつ多分野のSEOスキルを習得せねばならないからだ。

3-2. 時間と労力がかかる

2つめのデメリットは「時間と労力がかかる」である。

前述のとおり、SEOの範囲は横断的なため、社内で行うと効率化の難しさに気づくだろう。

かといって、SEOは継続がカギであり、時間と労力を省略すれば結果が出にくい。

【必要不可欠な時間と労力の投資】

|

とりわけ、人的パワーに限りのある小規模事業者や中小企業にとって、これらの作業は大きな負担となる。

時間と労力がかかる理由を理解し、効果と効率を両立させる手段を考えねばならない。

3-3. 成果への不安が付きまとう

3つめのデメリットは「成果への不安が付きまとう」である。

専門家ではない場合、SEO成果が出るまでの期間を見積もるのが難しい。

たとえば、新しいSEO戦略を採用したが、数ヶ月経っても成果が見えない場合がある。このような不確定性は、ビジネスにおいてリスクとなる。

専門家に外注している場合、その専門家は、自身のクライアントである多種多様なサイトの実績値を、リアルタイムで把握している。

「あとどれくらい待てば、成果が出るか?」あるいは「戦略を変更すべきタイミングか否か?」といったアドバイスが可能だ。

一方、インハウスSEOではこのような指針が得られない。そのまま、不確定性が継続すると何が起きるか。

投資意欲が減少し、インハウスSEOは頓挫し、成長のチャンスを逃す。これが、インハウスSEOに取り組む企業が、挫折しやすい原因である。

3-4. 属人化リスクがある

4つめのデメリットは「属人化リスクがある」である。

インハウスでSEOを行う場合、特定のスタッフがSEOのすべてを担当するケースがしばしば見られる。そのスタッフが離職すると、企業はSEO戦略の継続に問題を抱える可能性が高い。

属人化リスクを考慮すると、インハウスSEOを実践するなら、持続可能性を考慮した体制づくりが不可欠である。

SEO業務を複数のスタッフが担当できるようにし、社内でのSEOのノウハウ共有を進めていく必要がある。

しかしながら、このように大掛かりになると、負担も大きい。

「それならば、外注のほうがいいか?」

と判断に迷うケースも多いだろう。

続いて以下では、内製するか外注するか、判断基準を紹介する。

4. SEOを内製すべき?外注すべき?判断基準

SEOの内製・外注の判断基準について、以下を見ていこう。

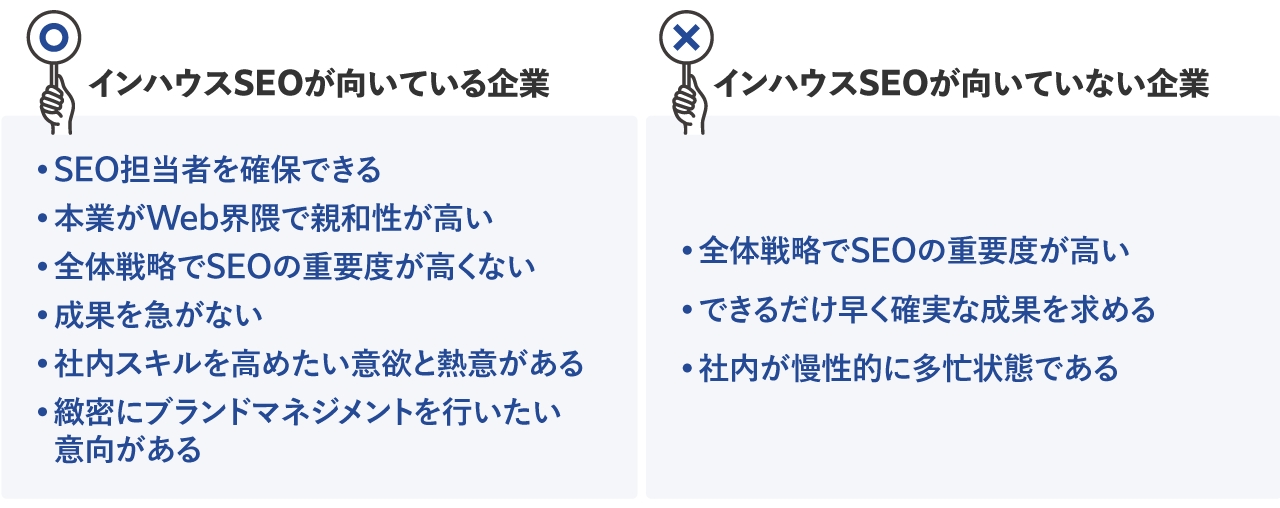

4-1. インハウスSEOに向いている企業

まず、インハウスSEOに向いている企業として、以下6つのタイプが挙げられる。

|

4-2. インハウスSEOに向いていない企業

次に、インハウスSEOに向いていない企業として、以下3つのタイプが挙げられる。

|

4-3. バズ部が考える理想のあり方

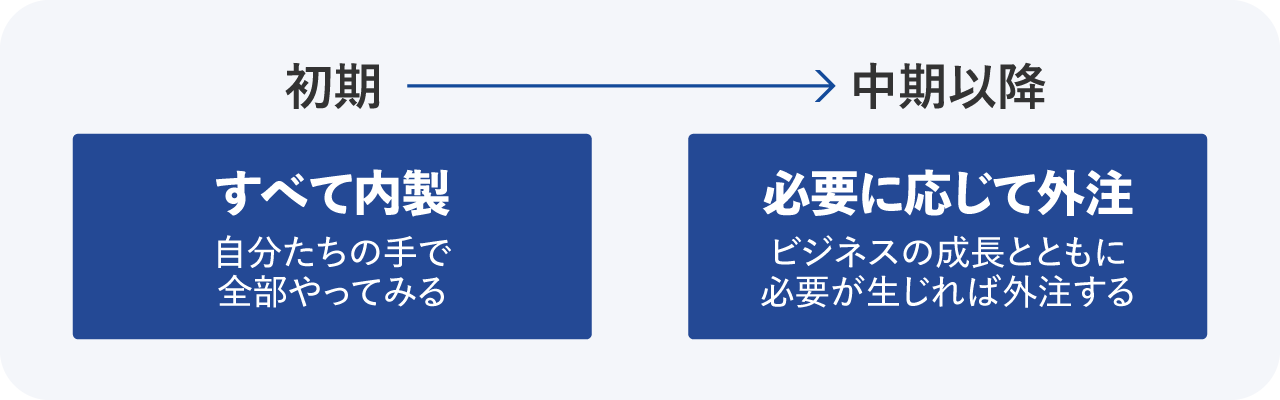

最終的には、企業の状況と目的に応じて最適な選択をすべきだ。

その前提のうえでだが、

- 最初は、すべてを完全に内製でやってみる

- その後、必要に応じて、少しずつ外注部分を増やす

という選択肢をおすすめしたい。

とくに、スタートアップ企業は、まずは全部を自分たちの手でやってみて、成長とともに外注していくことが有益である。

その3つの理由を、以下に述べる。

❶ 実務経験が外注先の選定眼を養う

❷ 社内に不足しているスキルセットが明確になっている

❸ 外注するうえで必要な基礎知識が自然と身につく

4-3-1. 実務経験が外注先の選定眼を養う

1つめの理由は「実務経験が外注先の選定眼を養う」からだ。

SEO業者は、ピンからキリまでさまざまで、誰に依頼するか?が重要である。SEOにまったく触れたことのない人は、明らかに良くない相手でも、見抜けないケースがある。

SEOに精通している必要はないが、少しでも自分で手を動かして携わったことがあれば、基本的な“良し悪し”は、容易に見極められるはずだ。

4-3-2. 社内に不足しているスキルセットが明確になる

2つめの理由は「社内に不足しているスキルセットが明確になる」からだ。

自分たちでやってみると、

「テクニカルSEOの部分は自分たちでできるが、コンテンツ作成のリソースが足りない」

という具合に、自社の強みと弱みが見えてくる。

自力では難しいと判明した部分のみ、小分けに外注していくことで、コストを抑えながらSEO成果の最大化を図れる。

4-3-3. 外注するうえで必要な基礎知識が自然と身につく

3つめの理由は「外注するうえで必要な基礎知識が自然と身につく」からだ。

最もおすすめできない外注の方法は、「月額○○万円」という具合にコンサル料を支払って、丸投げすることである。

将来的にSEOを外注するにせよ、外注先と共通言語でコミュニケーションを取り、最終的な意思決定を主体的に行うためには、SEOの基礎知識が必要だ。

本を読んで学ぶよりも、一定期間(半年でもいい)、SEOを自分でやってみると知識が自然と身につく。

5. インハウスSEOの進め方

最後に、インハウスSEOにチャレンジしたい方に向けて、進め方を解説していこう。

❶ 社内スキルセットを把握する

❷ 社内SEOチームを発足する

❸ 予算を確保する

❹ 必要なSEOトレーニングを実施する

❺ 3つの分野のSEOから取り組みをスタートする

5-1. 社内のスキルセットを把握する

1つめのステップは「社内のスキルセットを把握する」である。

まずは、社内にどのようなスキルセットが存在するのかを把握する。

Webデザイナーやコピーライターがいる場合、そのスキルをSEOに活かせる可能性がある。

あるいは、マーケティング部門の顧客分析スキルはキーワードリサーチに重要であるし、システム部門の担当者がいれば、テクニカルSEOにおいてそのスキルを活かせる。

また、SEOに関しては、業務上のキャリアだけでなく、プライベートでの経験も非常に貴重である。

たとえば、自身の個人ブログにSEO対策を行い、アクセスを増加させた経験のあるスタッフは、SEOの基礎知識がある。即戦力となる可能性が高い。

社内アンケートなども活用しながら、社内に眠っているSEOスキルの棚卸しを行い、必要な人材を発見していこう。

5-2. 社内SEOチームを発足する

2つめのステップは「社内SEOチームを発足する」である。

社内のスキルセットを把握できたら、チームメンバーを選定しよう。

小規模ビジネスの組織であれば、大掛かりである必要はないが、正式にアサインすることが重要だ。そうしないと、ほかの急ぎの仕事の犠牲になって、SEOへの取り組みが進まなくなるためである。

SEOチームを立ち消えさせないためには、チーム発足と同時に、定例ミーティングを設定するとよいだろう。

たとえば、「毎週金曜日の14時から30分間、進捗報告をする」と決め、あらかじめGoogleカレンダーなどのスケジュール管理ツールに予定を登録しておく。

5-3. 予算を確保する

3つめのステップは「予算を確保する」である。

インハウスSEOでかかる費用は、どの規模で、どのレベルまで実施するかによって、大きく異なる。

社内スタッフの人件費以外のコストを、一切かけずに運用することも不可能ではないが、取れる予算があれば確保しておこう。そのほうが、ツール導入などの選択肢の可能性が柔軟になる。

ツールは、SEOの効果測定やアクセス解析のためのツールを導入する必要がある。

以下にツール紹介記事をリストアップしたので、必要に応じて確認してほしい。

「有料ツールを1つ、導入したい」と検討される場合には「Ahrefs(エイチレフス)」がおすすめである(月額12,500円〜/2023年10月現在)。

私たちバズ部でも、Ahrefsを継続利用している。いろいろなツールを試した結果、最も有用だったからだ。

出典:Ahrefs

Ahrefsの導入手順や使い方は「【Ahrefsの使い方】最初に覚えたい3つの機能と11個の無料版ツール」で取り上げている。

5-4. 必要なSEOトレーニングを実施する

4つめのステップは「必要なSEOトレーニングを実施する」である。

SEOの基礎から応用まで、SEOチームメンバーに対して、必要なトレーニングを行う。これにはいくつかの方法がある。

5-4-1. 読むべきSEOの基本ガイド

まず、チームメンバーの全員に目を通してほしいガイド(無料)が2つある。

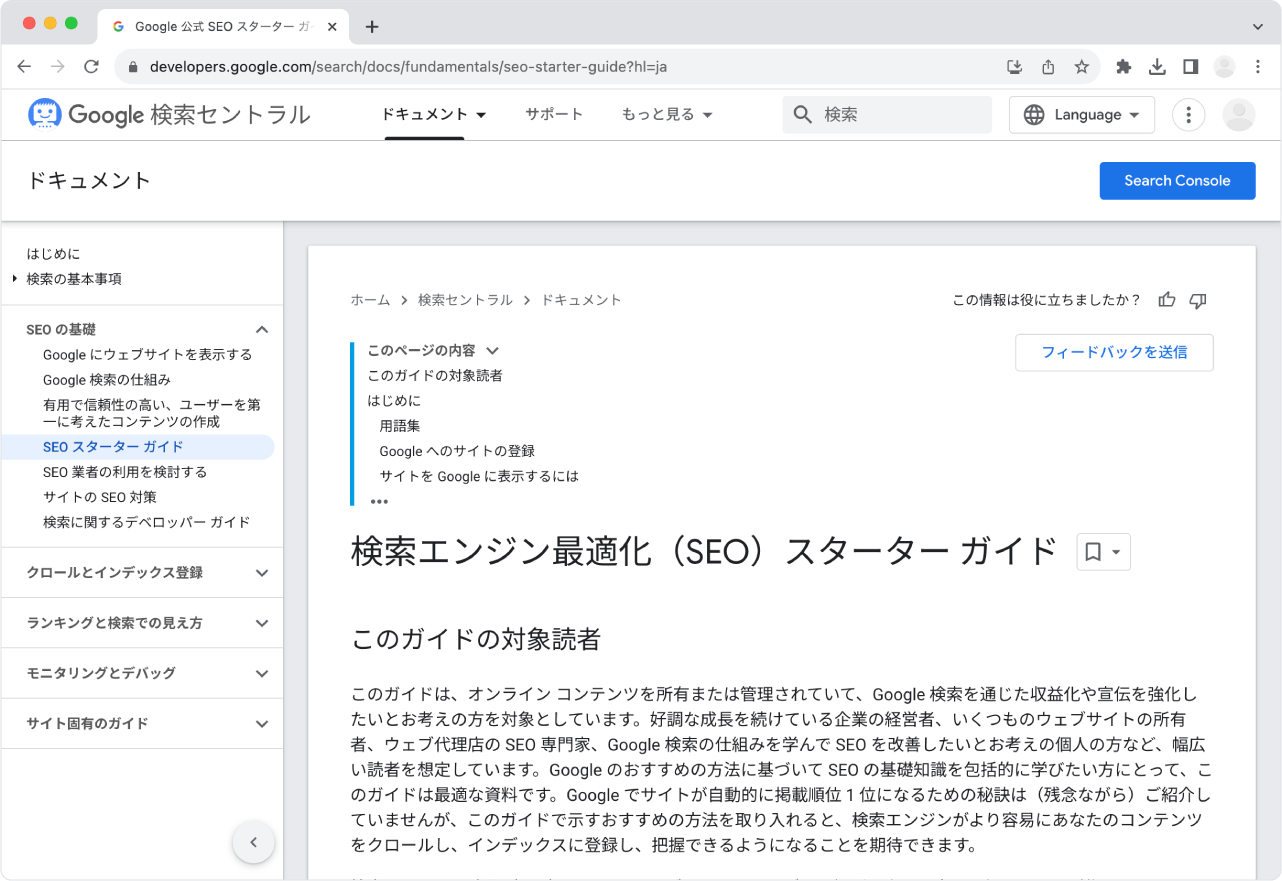

1つめは、Googleの「SEOスターターガイド」である。

出典:Google for Developers「Google 公式 SEO スターター ガイド」

Googleの基本的な考え方をよく理解できるとともに、基本的な用語解説も丁寧になされている。SEO知識がゼロの方ほど、上記の公式ガイドからスタートするとよいだろう。

⇒ 「Google 公式 SEO スターター ガイド」はこちら

2つめは、バズ部の「SEO初心者向けマニュアル」である。

このマニュアルでは、SEOを以下の7つの章に分けて、イチから解説している。

|

Googleのスターターガイドで学んだ公式情報を踏まえつつ、ビジネスとしてSEOを実践するときに役立つのが、こちらのマニュアルだ。2つ合わせて読むことで、インハウスSEOを成功に導きやすくなる。

⇒ 「SEO初心者向けマニュアル」はこちら

5-4-2. SEOセミナーの受講

オンライン、あるいは対面でのSEOセミナーに参加するという方法もある。

社内SEOチームのキックオフと同じタイミングで、チームメンバーが全員そろって、SEOセミナーに参加するのがおすすめだ。

チームのSEOスキルを、一気に底上げできる。

加えて、同じセミナーを受講することで、メンバーによって差のある知識レベルが均一化され、全員が共通言語かつ同じ視点でディスカッションできるようになる。

バズ部でも定期的にセミナーを開催している。タイミングが合えば、ぜひご参加いただければと思う。

⇒ 開催セミナーの一覧はこちら

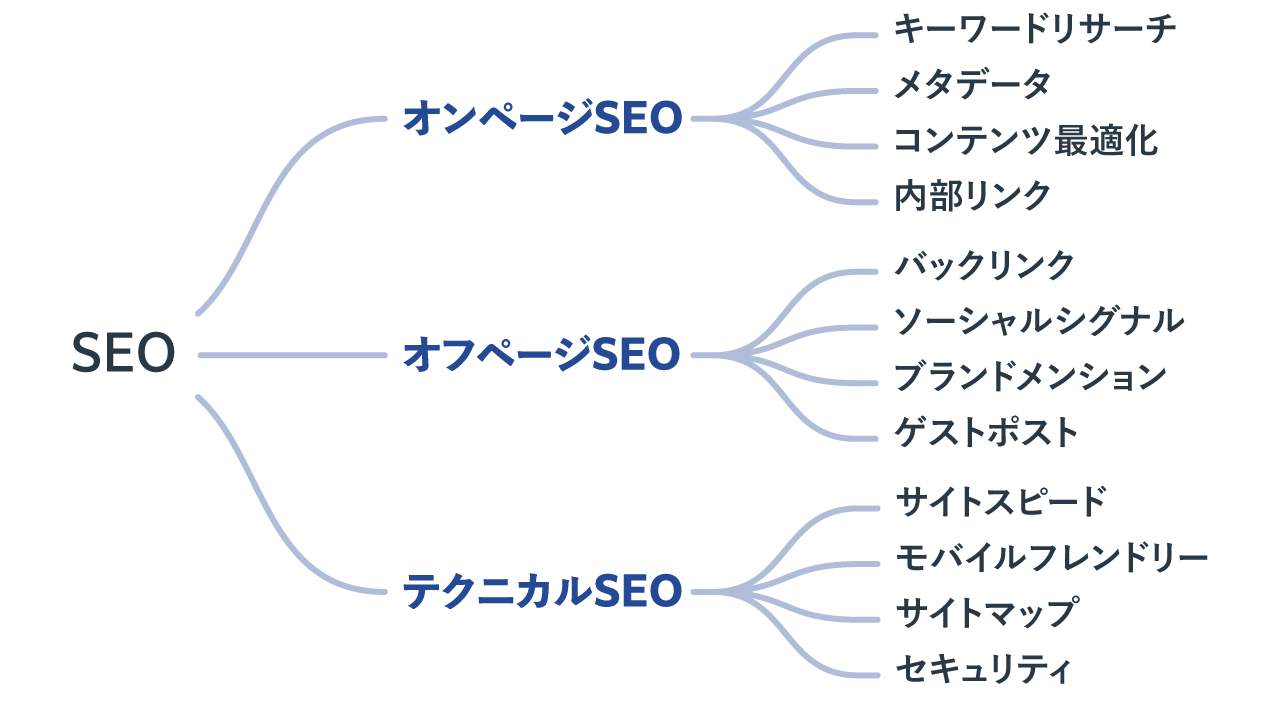

5-5. 3つの分野のSEOから取り組みをスタートする

5つめのステップは「3つの分野のSEOから取り組みをスタートする」である。

SEOの分野は多岐にわたるので、目に付いたところから手当たり次第、行うのはおすすめできない。大局的に些末な、枝葉に時間を取られるリスクがあるからだ。

まずは大きく、

- オンページSEO

- オフページSEO

- テクニカルSEO

の3分野に分け、それぞれの基本戦略を策定して進めていくようにしよう。

5-5-1. オンページSEO

オンページSEOとは、自サイト内に施すSEOのことである。

キーワード選定やメタデータ、良質なコンテンツの作成、内部リンクの最適化などがその実践である。

【オンページSEOの関連記事】

オンページSEOは、マーケティング部門やクリエイティブ部門のスタッフに強みがあることが多い分野だ。

5-5-2. オフページSEO

オフページSEOとは、自サイト外で展開するSEOのことである。

たとえば、バックリンク(被リンク、他サイトからリンクされること)や、自社についてSNSで言及されることなどが挙げられる。

あるいは、ゲストポスト(他メディアへの寄稿)や取材を受けることも、オフページSEOの一環だ。

【オフページSEOの関連記事】

オフページSEOは、広報部門やSNSマーケティング担当者の得意領域である。

5-5-3. テクニカルSEO

テクニカルSEOでは、ページの表示スピードやモバイル対応、セキュリティといった技術面を扱う。

【テクニカルSEOの関連記事】

テクニカルSEOは、システム部門の担当者の専門領域と重複する部分が多い。

SEOチーム内のメンバーで、うまく担当を振り分けながら、実践を進めていこう。

6. まとめ

本記事では「インハウスSEO」をテーマに解説した。要点をまとめておこう。

インハウスSEOのメリットは、次のとおりだ。

|

一方、インハウスSEOのデメリットは、次のとおりだ。

|

インハウスSEOに向いている企業として、以下が挙げられる。

|

インハウスSEOに向いていない企業として、以下が挙げられる。

|

インハウスSEOの進め方を、以下のステップで紹介した。

|

バズ部では、最新のSEO情報を随時アップデートしている。インハウスSEOに取り組む方は、またときおり、覗いていただければ、有益な情報をお届けできることと思う。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。