- オンライン

PLP(優先ランディングページ)とは?SEO上の意味と実践法・注意点

「PLPとは何?」と調べている方へ、結論からお伝えすると、“Preferred Landing Page”の頭文字を取った略語で、「優先ランディングページ」という意味である。

上位表示を狙っている検索キーワードに対して、自サイトの複数あるページの中から、優先的に表示させたいページを指して「PLP」と呼ぶ。

たとえば、こんな悩みはないだろうか。

● SEO成果は出ているが、売上に結びつかないページばかり、ランクインする

● 渾身の力作記事よりも上位に、自サイトの他ページがランクインして邪魔をする

● 良質な記事を書いても、なぜか、簡単に書いた軽い記事が上位表示される

PLPは、“対・他サイト”ではなく、“対・自サイト内のページ”において、どうすれば優先的に上位表示できるか?を知りたい人に役立つ概念だ。

上記の悩みに心当たりがある方は、続きを読み進めてほしい。

1. PLPとは?基本の知識

まず、そもそもの“語句の意味”を知りたい方のために、基礎情報から解説する。

1-1. PLP=プリファード・ランディングページ

冒頭でも触れたとおり、PLPは、“Preferred Landing Page” の略である。

Preferred(プリファード)は、「優先の、好ましい、推奨の」といった意味だから、日本語訳としては「優先ランディングページ」となる。

PLPにおける「優先」の意味は、“自サイトの他のページよりも優先”という意味だ。

ある特定の検索キーワードを狙ってページを制作しても、インデックスのされ方やGoogleの解釈によって、他のURLが、狙ったページよりも検索上位に表示されることがある。

この解決策が、狙ったページをPLPとして扱い、マネジメントしていくことである(手法は後述する)。

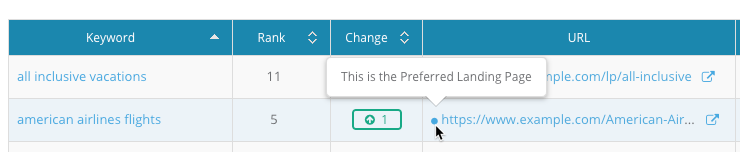

1-2. 一部の海外SEOツールの設定項目で使われる

「PLPという言葉は、初めて聞いた」

という方も、多いかもしれない。

たしかに、SEO用語としてもあまり一般的ではない。どこで使われているのかといえば、海外SEOツールの設定項目などに散見される。

たとえば、以下はSEOツール『Dragon Metrics』のヘルプページからの引用だ。

優先ランディング ページとは、このキーワードをターゲットにするために使用している URL、またはこのキーワードで上位にランク付けしたい URL です。これは、キーワードに追加できるオプション フィールドの 1 つです。(略)

出典:Dragon Metrics Help Center ※原文は英語、訳はGoogle翻訳

サイト運営者が、「優先的にSEO効果を発揮させたい」と希望するページを指して、「Preferred Landing Page」の語句が使用されている。

1-3. 補足1:ランディングページ=CV目的ページ以外も含む

これから話を進めていくうえで、誤解なきように補足しておくと、本記事で解説するPLPでは、対象をCV目的ページに限定しない。

「ランディングページ(LP、エルピー)」というと、縦に長い1枚モノで、強いCTA(Call To Action:行動喚起)でコンバージョンを獲得するページを指すことが多い。

が、本記事では、一般的な意味合いでのLP(CV目的のページ)に限らず、ホームページ・ブログ記事・商品ページなど、LP以外のページも含んで、PLPを考えていく。

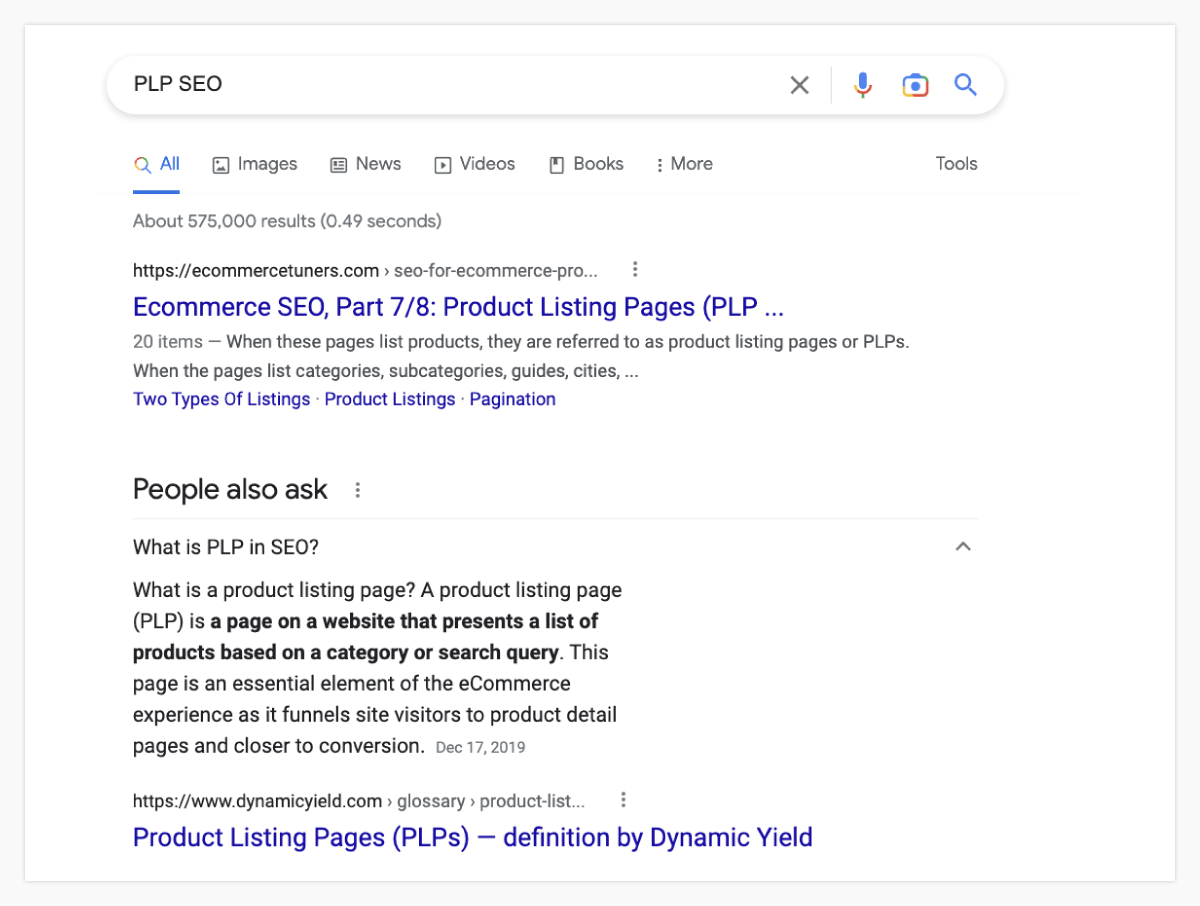

1-4. 補足2:英語圏では「商品一覧ページ」を指すことが多い

もうひとつ、補足がある。

英語圏で、SEOの文脈で「PLP」といえば、プリファード・ランディングページよりも「Product Listing Page:プロダクト・リスティングページ」と解釈されることが多い。

製品をリストしたページ、つまり「PLP=商品一覧ページ」である。

参考までに、英語版Googleで[PLP SEO]を検索すると、“優先ランディングページ”のトピックは上位100位以上、ヒットしない(ときおりヒットするのは、日本語サイトだけ)。

代わりに“商品一覧ページ”のトピックが続く。

▼ 参考:実際のGoogle検索結果ページ

※「People also ask」に掲載されたテキストには、以下のとおり書かれている。

SEOにおけるPLPとは?

product listing page(PLP)とは、カテゴリ別や商品検索に基づいて商品の一覧を表示する、Webサイト上のページです。このページは、サイト訪問者を商品詳細ページに誘導し、コンバージョンに導くため、EC体験に不可欠な要素です。

英語圏のメンバーとやり取りする機会がある方は、念のため注意してほしい。

2. PLPマネジメントが必要な理由

話を“優先ランディングページ”のPLPに戻そう。

SEOにおいて重要なのは、

「PLPを意図的に管理する=PLPマネジメント」

の意識を持つことだ。

なぜ、PLPマネジメントが必要なのか。3つのポイントを見ていこう。

● Googleがおかしな挙動をすることは実際にある

● 間違ったページのランクインは害になる

● PLPマネジメントしたほうがビジネスは加速する

2-1. Googleがおかしな挙動をすることは実際にある

「Googleは、ユーザーのニーズに応えるアルゴリズムを開発しているから、良質なコンテンツさえ作れば、かならず報われる」

これは、半分は正解である。

半分不正解の理由は、私たちの経験では、

「正しいはずのGoogleが、謎の挙動を見せる」

というケースが、実際に起きているからだ。

▼ 例:

● 人間の目で客観的に見れば、ユーザーにとって非常に有益なA記事が、検索順位20〜30位をウロウロしていて、上がってこない。

● 一方、同キーワードで、自サイト(同ドメイン)のB記事が、3位にランクインしている。B記事の内容は薄く、ユーザーに十分な価値を届けていない。

● なぜ、GoogleはA記事よりB記事を優先しているのか。考えても腑に落ちない。論理的に説明がつかない。

こういった状況に対処するために、PLPマネジメントの心得が必要である。

もちろん、Googleのユーザーファーストの信念と高い技術に敬意を表し、そのアルゴリズムに寄り添うコンテンツづくりに取り組むことは、根幹のスタンスだ。

一方で、依存しすぎない態度も同居させたい。健全な批判的視点を持つことは、ビジネス成長には不可欠である。

2-2. 間違ったページのランクインは害になる

「望まないページがランクインしたところで、とくに害はない。放っておけばよいのでは?」

と考える人もいる。

たしかに、インプレッション数と収益が正相関にあるサイト(例:AdSenseで収益化しているサイト)なら、大きな害はないかもしれない。

しかし、それ以外のサイトでは、さまざまな弊害が起きる。例を挙げよう。

● 潜在顧客との初接点が、低品質なページになってしまう。潜在顧客に失望され、顧客化する機会が、永久に失われる。

● 自社のビジネスとは関連性のないユーザーからの問い合わせが増え、本来の顧客のために費やすべき時間が奪われる。

こういった事態を避けるためには、ランクインさせるページを意志的に管理しなければならない。

2-3. PLPマネジメントしたほうがビジネスは加速する

「日にち薬」という言葉がある。

体の不調や心の傷が、日にちが経てば自然とよくなることを指すが、Googleの多くの不具合も、日にち薬で直ることが多い。

前述の“Googleのおかしな挙動”も、6ヶ月〜1年程度の期間が経過すると、自然に正しく調整されるケースが多いのだ。

とはいえ、ビジネスでは「そんな長い日にちを待ってはいられない」というのが、多くのサイト運営者の本音だろう。

PLPマネジメントは、日にち薬でじっと待つのではなく、湿布を貼ったり、薬を調合したりして、SEO成果と収益の連結を早める積極的なアプローチである。

PLPマネジメントをしたほうが、ビジネスは加速する。

3. PLPマネジメントを実践する流れ 5ステップ

ここからは実践の話をしていこう。PLPマネジメントの流れは、以下のとおりだ。

● Step 1:PLPを特定する

● Step 2:カニバリゼーションを確認する

● Step 3:転送や書き換えで対応できるか検討する

● Step 4:PLPの最適化レベルを上げる

● Step 5:非PLPの最適化レベルを下げる

それぞれ見ていこう。

3-1. Step 1:PLPを特定する

1つめのステップは「PLPを特定する」である。

特定のキーワードに対して上位表示されるべきページはどれか、客観的にデータで確認していく。

感覚的に上位表示させたいと思うページが、ビジネス上のPLPとは限らない。まずは、真のPLPを特定するプロセスに時間をかけてほしい。

コンバージョンを目的としているサイトであれば、コンバージョン率が高いページがPLPとなるだろう。この作業は、サイト全体ではなくキーワードごとに行うのがポイントである。

自サイト内のコンバージョン率 No.1ページを探すのではなく、キーワード別にコンバージョン率が高いページを特定するということだ。

サイト内のデータだけでは十分に分析できない場合は、リスティング広告(検索広告)を使って、コンバージョン率をテストしよう。

▼ 参考:検索広告

調査したいキーワードに対して、複数のランディングページで広告出稿すると、条件をそろえてコンバージョン率を調査できる。

3-2. Step 2:カニバリゼーションを確認する

2つめのステップは「カニバリゼーションを確認する」である。

PLPを特定した結果、そのPLPが検索上位に表示されていない状況であれば、まずカニバリゼーションを確認しよう。

カニバリゼーションとは、自社製品同士が干渉して、シェアを奪い合ってしまう現象を指すマーケティング用語だ。

検索結果ページにおいても、カニバリゼーションが起きることが知られている。

詳しくは「あなたの知らないキーワードカニバリゼーションの本質と最短の解決策」を一読してほしい。

同記事では、以下を解説している。

▼ キーワードカニバリゼーションの確認方法

- Google検索をかけて確認する方法

- サーチコンソールを使って確認する方法

- AhrefsとExcelを使って確認する方法

▼ キーワードカニバリゼーションの対処法

- 重複コンテンツの削除

- 301リダイレクトを用いてコンテンツを統合する

- canonicalタグで対応する

- noindexで対応する

カニバリゼーションを確認した結果、カニバリゼーションは起きていない場合、または対処できない場合には、次のステップに進んでほしい。

3-3. Step 3:ページ書き換えやリダイレクトで対応できるか検討する

3つめのステップは「ページ書き換えやリダイレクトで対応できるか検討する」である。

PLPよりも上位に他のページがランクインしている場合、 ページ書き換えや転送(リダイレクト)で対応できれば、最も簡単である。

たとえば、以下のような事例が当てはまる。

ある大手旅行会社が[Easter Holiday Deals](イースターホリデー お得)というキーワードで、検索1位を獲得した。クリック率は50%あった。しかし、直帰率は98%で、コンバージョンはゼロだった。これを検出し、それが昨年のイースターホリデーのお得なページであり、オファーが含まれていないことを発見した。301リダイレクトで現在のページが1位になり、10日以内に6万ドルの予約が入った。

出典:Back Azimuth Consulting(編集部抄訳)

ただし注意点としては、この手法が通用するのは、「昨年の内容→今年の内容」のように、単純置き換えが可能なケースのみだ。

異なる内容に書き換えやリダイレクトを行うと、別ページとしてGoogleに認識され、もともと上位にランクインしていた他のページのポジションを失うリスクがある。

リスクを感じる場合は、次のステップに進もう。

3-4. Step 4:PLPの最適化レベルを上げる

4つめのステップは「PLPの最適化レベルを上げる」である。

前提として、SEOの基本事項はきっちり行っていることを確認してほしい。

▼ 参考記事:

オンページSEOとは?今こそ本腰を入れるべき手法の基本から実践まで

そのうえで、以下を行ってほしい(8項目ある)。

(1)内部リンクを増やす

Googleは、内部リンクによってサイト内の序列(ページ同士の重要度)を判別している。

他のページからPLPへの内部リンクを増やし、PLPがサイト内で重要なページであることを、Googleに伝えよう。

SEO効果を高める内部リンクのコツは「内部リンクとは?SEOでの重要性と効果が出る張り方のコツ」にて詳説している。

(2)ホームページからリンクする

重要なページから直接リンクされているページ(リンクの距離が近いページ)ほど、重要なページと認識される可能性が高まる。

ホームページ(サイトのトップページ)からPLPへのリンクを設定するとよい。

(3)タイトルを短くする/前方にキーワードを配置する

タイトルを修正するだけで、検索順位が変わることは珍しくないため、ぜひ見直してほしい。

具体的に効果が出やすいのは、以下の2つのポイントだ。

● タイトルを短くする

● キーワードを前方に配置する

▼ 例:キーワード[PLP]の場合

● 修正前:SEOで重要だといわれるPLPの意味とは?実践の方法を詳しく解説

● 修正後:PLPとは?SEOで重要な理由と実践方法

タイトルタグの調整については、以下の記事も参考にして、研究してほしい。

- タイトルタグのSEO効果と読まれるタイトルの書き方

- タイトルタグの文字数は28~36文字を狙おう!理由とGoogle見解を解説

- SEO対策におけるtitleタグの重要性と最適化する方法を解説

- 集客を最大化するためのWordpressのタイトルのつけ方

- 数字で証明!5倍以上のクリック率を叩き出した「タイトルのつけ方」

- 10個の実例から学ぶ!読まれるブログ記事タイトルの6つのルール

(4)競合上位ページの要素を追加する

自サイト・他サイト問わず、ターゲットとするキーワードの上位記事で、他ページが含んでいて、PLPが含んでいない要素は何だろうか。

それらのページよりもPLPが上位に表示されるためには、PLPのほうが適合性が高いとGoogleに証明する必要がある。

上位ページが持つ要素のすべてを、PLPが網羅している状態が、理想的だ。

ただし、最も重要なのは「ユーザーのニーズに応えること」である。他ページに気を取られて、ユーザーが後回しになるのは、最もよくない。

ユーザーのニーズに応えるために、PLPに不足している要素があれば、追加していく。

(5)コンテンツのボリュームを増やす

Googleは、検索品質評価ガイドラインなどで、ページ品質の基準として「ユーザーが十分に満足するだけのボリューム」を挙げている。

PLPの文字数を確認してみてほしい。現状の文字数よりも1.5倍〜2倍になるように、文字数を増やそう。

たとえば、現状が5,000字であれば、7,500字〜10,000字を目指してリライトする。

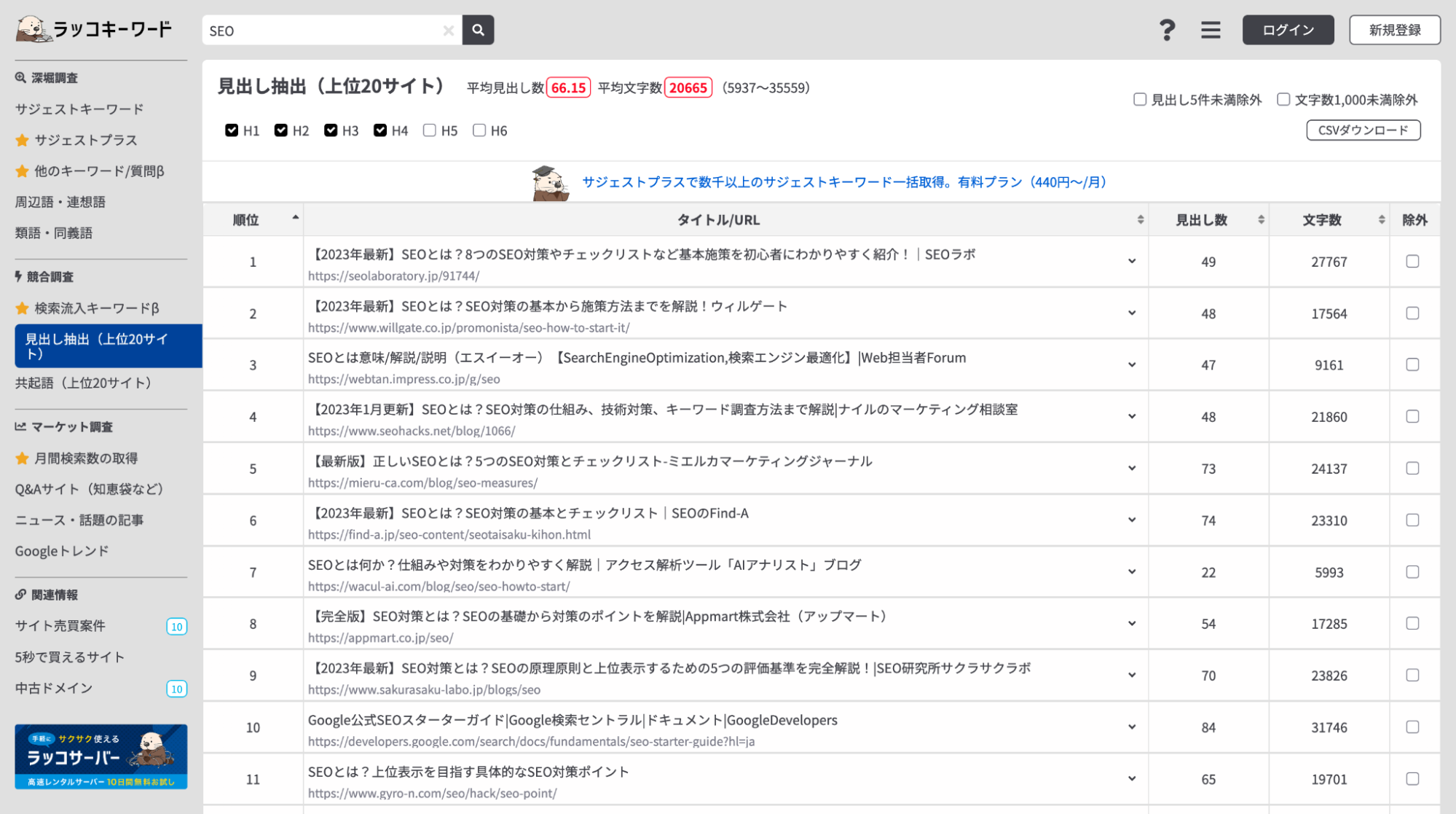

上位記事の文字数も、目安にしてみよう。ラッコキーワードの「見出し抽出(上位20サイト)」を使うと、便利だ。

たとえば、以下は[SEO]のキーワードで調べた結果だが、

- 上位20サイトの平均文字数 20665(5937〜35559)

と表示されている。

出典:ラッコキーワード

[SEO]のキーワードで上位表示を目指すなら、20,000字程度のボリュームが必要、と判断できる。

(6)見出しと本文にキーワードを2〜3個 追加する

「キーワードがコンテンツに含まれていること」が、検索ランキングを決める要因であることは、Googleが明言しているとおり、紛れもない事実だ。

▼ 参考:コンテンツの関連性

システムは次に、コンテンツを分析して、求められている内容に関連する可能性のある情報が含まれているか評価します。

情報の関連性を評価するための最も基本的なシグナルは、検索クエリと同じキーワードがコンテンツに含まれているかどうかです。たとえばウェブページの場合、キーワードがページに出現する(特に見出しや本文に含まれている)場合、そのページの情報は関連性が高い可能性があります。

一方で、キーワードの過剰な埋め込みは、ブラックハットSEOと認識されてマイナス評価を受けるリスクがあるため、

「見出しと本文にキーワードを2〜3個、追加する」

という、控えめなやり方で調整しよう。

これだけでも検索順位に変化が起きた事例はあるので、トライしてほしい。

(7)信頼性の高いサイトへの発リンクを設置する

Googleは、社会的にコンセンサスの取れた情報を高品質と評価し、検索結果の上位に表示させようとする。

▼ 参考:Googleサイトより引用

コンテンツは、明確な情報源、関係する専門知識の証明、著者またはコンテンツを公開しているサイトの背景情報(著者ページへのリンクやサイトの概要ページなど)など、掲載されている情報が信頼性の高いものであることを示すための情報を提供しているか。

「明確な情報源」として、信頼性の高いサイトへの発リンクを、追加しよう。

最も効果的なのは、政府系・官公庁(go.jp ドメイン)である。

go.jp ドメインのコンテンツで、競合他社がリーチできていない資料を、効率的に探すおすすめコマンドは[○○ filetype:pdf site:go.jp]である(こちらをクリックしてみてほしい)。

PDFファイルに限定することで、Webサイト上では公開されていないマニアックな資料にも、リーチできる。

(8)更新頻度を上げる

最後に、8項目は「更新頻度」だ。

以下を行うと、検索順位が上昇することが観測されている。

● コンテンツの内容を最新情報にリライトする

● タイトルとタイムスタンプ(最新更新日の日付)を更新する

参考:【2022年】SEO成果を最大化する更新頻度とは?検索順位を高める方法

大きなリライトの必要はない。情報が古い部分を手直しする程度で十分である。

詳しくは「【2022年】SEO成果を最大化する更新頻度とは?検索順位を高める方法」を参照のうえ、取り組もう。

3-5. Step 5:非PLPの最適化レベルを下げる

5つめのステップは「非PLPの最適化レベルを下げる」である。

1つ前のステップ(PLPの最適化レベルを上げる)によって、PLPの上位表示が達成されれば、このステップは必要ない。

達成されない場合は、非PLP(優先したくないページ)の最適化レベルを下げる。

アクションとしては、前のステップでPLPに行ったことと、逆のことをする。

● (1)内部リンクを減らす

● (2)ホームページからリンクしない

● (3)タイトルを修正する(キーワードを後ろに移動する、あるいはキーワードを削除する)

● (4)重要な要素はPLPに移動する

● (5)コンテンツのボリュームを減らす

● (6)見出しと本文からキーワードを減らす

● (7)信頼性の高いサイトへの発リンクを外す

● (8)更新頻度を下げる

注意点として、できれば、非PLPは排除せずにPLPの順位を押し上げることを理想としよう。

非PLPであっても、サイト全体のバランスを見ればSEO効果を発揮している可能性はある。排除することで、予期せぬマイナス影響が出ることを避けたいからだ。

4. まとめ

本記事では「PLP」をテーマに解説した。まずは、以下の流れに沿って、実践してみてほしい。

● Step 1:PLPを特定する

● Step 2:カニバリゼーションを確認する

● Step 3:転送や書き換えで対応できるか検討する

● Step 4:PLPの最適化レベルを上げる

● Step 5:非PLPの最適化レベルを下げる

これらを実践しても思うようにPLPが上位に上がってこないときは、何らかの基本を見落としている可能性が高い。

あらためて、「SEO対策ビギナーズガイド 基本と実践方法」にて基本を確認しながら、じっくり取り組んでいこう。