- オンライン

BtoBコンテンツマーケティング実践「一歩先を行く」テクニック公開

「どうすればBtoBマーケティングで、競合に差をつけられるだろう?」

と考えるビジネスパーソンにとって、“コンテンツマーケティング” は最適解のひとつだ。

今のビジネス世界は、情報の洪水の中にあり、目立つことが難しくなっている。この記事では、従来の方法にとらわれず、新しい視点でBtoBコンテンツマーケティングを探求する。

▼ 本記事の構成:

この記事を読めば、BtoBコンテンツマーケティングにおいて、一歩先を行くことが可能だ。ビジネスシーンでの新たな地平を切り開く鍵が、ここにある。

目次

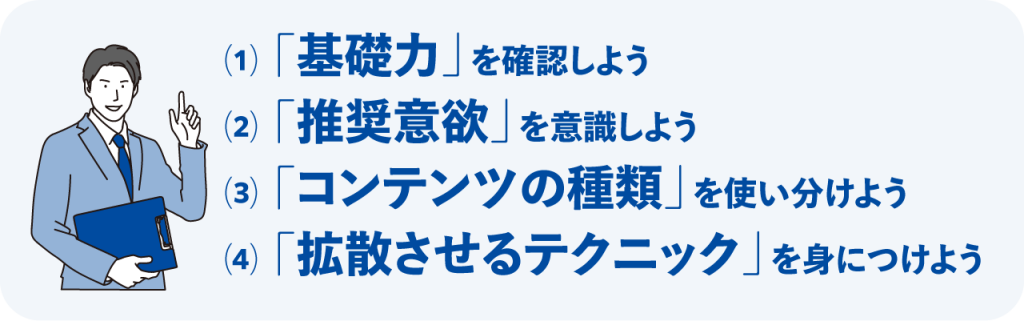

1. BtoBコンテンツマーケティング(1)基礎力を確認しよう

まず、BtoBマーケティングに取り組む前の基礎として、以下の3つの問いから確認していこう。

- コンテンツマーケティングを知っているか?

- なぜあなたはコンテンツマーケティングをやりたいのか?

- オウンドメディアの作り方を理解できているか?

1-1. コンテンツマーケティングを知っているか?

1つめの確認は「コンテンツマーケティングを知っているか?」である。

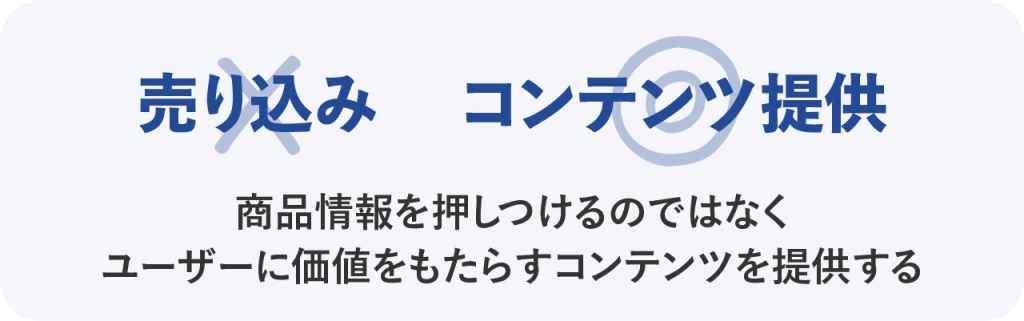

コンテンツマーケティングは、単に情報を発信するだけでは、成立しない。価値あるコンテンツを通じて、顧客との関係を築き、信頼を得るプロセスを愚直に追求する取り組みである。

一方的な宣伝ではなく、たとえばユーザーの問題解決に役立つような、価値あるコンテンツを提供することが重要だ。

本記事の想定読者は、“コンテンツマーケティングの基本をすでに理解している方” として、話を進めていく。

学び始めたばかりの方は、難解に感じてしまうかもしれない。

そこで、先に「コンテンツマーケティングとは?|広告費ゼロで10倍の売上を達成した手法」をお読みいただき、その後でこの記事に戻ってほしい。

そのほうが、あなたの貴重な時間を有効活用できるはずだ。

1-2. なぜあなたはコンテンツマーケティングをやりたいのか?

2つめの確認は「なぜあなたはコンテンツマーケティングをやりたいのか?」である。

よくあるのが、

「知り合いの社長から勧められて……」

とか、

「コンテンツマーケティングで、新規が獲れるって聞いたから」

といった漠然とした理由である。

声を大にして言いたい。何となくコンテンツマーケティングをスタートして、結果が出ないと悩んでいる会社が多過ぎる。

たいてい、次のどちらかに陥る。

- 「記事をいくつかアップしたけれど、アクセス数が増えない」

- 「アクセス数は以前より増えたが、コンバージョンしない」

先にクギを刺すようで恐縮だが、“何となく” のマインドセットで成果が出るほど、コンテンツマーケティングは甘くない。

まして、冒頭でも触れたとおり、現代は情報の洪水の中にある。コンテンツがあふれているのだ。

あなたが、なぜコンテンツマーケティングに取り組むのか。その目的や目指すビジョンを、とにかく明確にしてほしい。

より具体的な話は、「強いオウンドメディアに成長させる「ビジョン設定」をしよう」にまとめてあるので、目を通しておこう。

1-3. オウンドメディアの作り方を理解できているか?

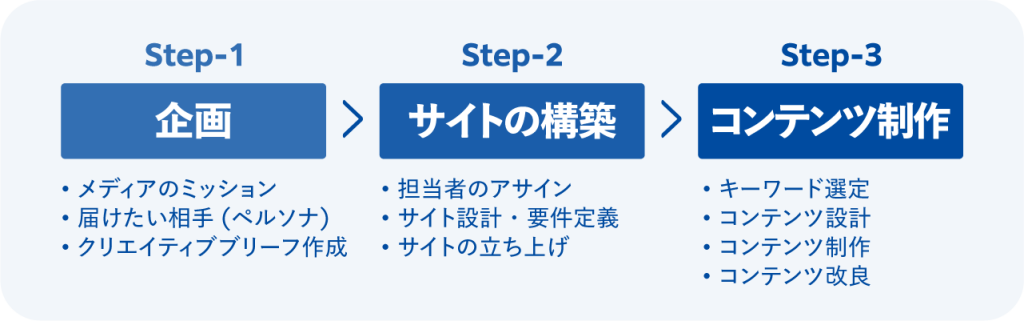

3つめの確認は「オウンドメディアの作り方を理解できているか?」である。

コンテンツマーケティングを展開する場として、さまざまな選択肢がある(例:メールマガジン、YouTubeチャンネル、ポッドキャスト、ソーシャルメディアなど)。

それぞれの企業の状況によって選択すべきだが、どの企業にとっても重要な役割を果たすのが「オウンドメディア(自社運営のWebサイト)」である。

オウンドメディアは、作り方を間違うと、まったく成果が出ない。まずは素直に、セオリーに忠実な作り方をしてほしい。

セオリーは「【オウンドメディアの作り方】成功に不可欠なポイントと実践の流れ」にて解説している。

実践の基本は、以下のとおりだ。

以上、まず基本として押さえたい3つの問いを確認した。

- コンテンツマーケティングを知っているか?

- なぜあなたはコンテンツマーケティングをやりたいのか?

- オウンドメディアの作り方を理解できているか?

次のセクションでは、「BtoB」に照準を合わせた、深い話をしていく。

2. BtoBコンテンツマーケティング(2)推奨意欲を意識しよう

基本を押さえて熱心に勉強しているのに、BtoBコンテンツマーケティングで、結果を出せない人がいる。

よくよく話を聞くと、BtoC(一般消費者向け)向けの戦略を採っていて、BtoBに最適化できていないケースが散見される。

そこで、まずはBtoBコンテンツマーケティングで陥りやすい罠である “推奨意欲” から伝えたい。

2-1. 購買意欲と推奨意欲は同じではない

米・CEB社(当時)の調査にて、興味深い示唆が提示されている。

「購買意欲と推奨意欲は、同じではない」というのだ。

もう少し噛み砕いていうと、

「その人が、導入したいと思ったからといって、社内で推してくれるとは限らない」

という話である。

これは、BtoBならではのコンテンツマーケティングの落とし穴なので、本当によく理解してほしい。

BtoCであれば、コンテンツマーケティングでリーチした人が、「買いたい」と思えば、一定の成功である。その購買意欲は、コンバージョンに直結するからだ。

一方、BtoBでコンバージョンするために重要なのは、その人が、社内で公に商品やサービスを推そうとする「推奨意欲」のほうである。ここを区別して捉えることが肝要だ。

そして、同調査によれば、

商品・サービスの購買意欲を示した人の半数以上が、

公に推奨する意欲がないことが明らかになった

……という。

もしあなたに営業経験があれば、

「お客さん自身は褒めてくれるし支持してくれて、手応えがあるのに、成約が獲れない」

というケースに直面したことがあるかもしれない。

これこそ、購買意欲はあるのに推奨意欲がない状況だ。

2-2. 推奨意欲が阻害される原因とは?

購買意欲があるのに、なぜ、社内で公に推奨してくれないのか。その原因には、組織の論理がはたらいている。

同調査では、以下が指摘されている。

不評な商品やサービスを推奨したり、社内で支持を集められなかったりした結果として、自分が組織内での信用やリスペクトを失うことに対する恐れ

「そういう組織の心理は、大企業の話じゃないの?」

「ウチは、中小企業の社長が主要な顧客だから、関係ない」

といぶかしく思う向きもあるかもしれない。

しかしながら、これは中小企業でもおおいにあり得る話だ。

たとえば、中小企業の経営者が「これは良さそう」と感じたとしても、変化を嫌うベテラン社員に反発されると思えば、腰が引ける。

あるいは、社員が導入したいサービスを見つけたとしても、「ウチの社長には理解できなそう」と見送るかもしれない。

「30人の会社であろうが、3万人の会社であろうが、1人の意思決定者が、自分の気持ちだけで物事を決めることはない」

という気付きが重要だ。

2-3. 意外な解決策「個人的価値」へのフォーカス

この問題によく効く解決策は、意外なところにある。

一般的に思い浮かぶ答えは、

「推奨意欲を高めるためには、相手方企業にとっての大局的な見通しを示し、売上アップや費用対効果といったビジネス価値を、ロジカルにわかりやすく訴求しよう」

というものだろう。

たとえば、前述の〈不評な商品やサービスを推奨したり、社内で支持を集められなかったりした結果として、組織内での信用やリスペクトを失うことに対する恐れ〉に打つ勝つための証拠や資料を提示する。

これは有効な手法であるし、実際、すでに多くの企業が実践している。

一方、同調査では、こんなデータが示されている。

商品・サービスの導入が、その人(担当者)個人の出世や、優れたリーダーという社内評価に貢献することは、機能性やビジネス成果・投資利益率などのビジネス価値を訴求するよりも、5倍の影響力があることがわかった。

つまり、ターゲットとする人物 “個人” の利益を描くことが、推奨意欲の促進には、5倍有効なのだ。

多くのBtoB企業は、ROI(投資収益率)・LTV(顧客生涯価値)といった、組織の利益とリスクについて熱心に訴求している。

しかし、担当者個人の利益とリスクについては、誰も語っていない。ここに、競合他社と差を付けるヒントがある。

2-4. ターゲット顧客の利得はどこにあるのか

あなたのターゲット顧客の、“個人”としての利得は、どこにあるのか。時間を取り、詳しく調べて見極めてほしい。

上記では、キャリア形成や社内評価に焦点が当たっているが、「個人の利得として、何を訴求するのが効果的なのか?」は、ターゲット顧客によって異なる。

たとえば、ターゲット顧客は、「自分のお客さんが喜んでくれる」ことに個人的な喜びを感じる人かもしれない。

それなら、「会社の売上200%増!」と訴求するよりも、“お客さんの笑顔を見て、自分もうれしくなる” とイメージできるストーリーを語ったほうが、推奨意欲は上がるはずだ。

出典:Harvard Business Review「Making the Consensus Sale」

2-5. BtoBは「ストーリーテリング」が非常に重要

“ストーリーを語る” というフレーズが出てきた。この流れで、「ストーリーテリング」について話しておこう。

ストーリーテリング(storytelling)とは物語を話して聞かせることだが、ビジネスの文脈ではそれ以上の意味を持つ。

ストリーテリングは、

- 創造性(Creative)を発揮し、

- ブランド(Brand)の核心を捉え、

- 魅力的なコンテンツ(Content)を通じて、

- 価値(Valuable)を提供する。

- 感情(Emotion)を動かし、

- マーケティング(Marketing)の戦略を形作り、

- 効果的なコミュニケーション(Communication)を通じて人々に共感を呼び起こす。

- 共有(Share)されることで社会的なつながりを生み出し、

- 最終的には爆発的な拡散(Viral)を起こして、

広範囲にわたる影響力を持つことができる。

BtoBコンテンツマーケティングでは、SEO集客目的のお役立ち記事は充実させていても、ストーリーテリングには無着手、という企業が目立つ。

信頼関係や購買意欲がすでに醸成されている場合、あとは、ストーリーテリングによって推奨意欲を充足させれば、一気に成果が出るケースも多いのだ。

コンテンツの種類は次のセクションで詳しく取り上げるが、ストーリーテリングを実践しやすい代表的なコンテンツは、「導入事例」である。

私たち(バズ部を運営する株式会社ルーシー)も、導入事例のコンテンツには、注力している。「コンテンツマーケティング成功事例集」 にアクセスして、どんなものか確認しておこう。

ストーリーテリングについて、さらに知りたい方には、「まだ誤解されがちなストーリーテリング|その本質と実践のコツとは」が参考になるだろう。

3. BtoBコンテンツマーケティング(3)コンテンツの種類を使い分けよう

前のセクションでは、購買意欲・推奨意欲、ストーリーテリングや導入事例の話をした。

勘違いしないでほしいのは、それらだけ強化すればよいという話ではない。そのときどきの自社の課題に合わせて、コンテンツを使い分ける必要がある。

このセクションでは、次の5つのコンテンツについて解説する。この区分はバズ部独自のものだが、コンテンツを整理するうえで役立つはずだ。

- 集客:ソリューションコンテンツ

- 集客醸成:エデュケーショナルコンテンツ

- 醸成:ナーチャリングコンテンツ

- リード獲得:ホワイトペーパー

- 顧客化:導入事例

それぞれ、以下で見ていこう。

3-1. 集客:ソリューションコンテンツ

1つめは「ソリューションコンテンツ」である。

ソリューション(solution)は「解決策」という意味だ。その名のとおり、顧客が抱える悩みや課題を、解決するためのコンテンツである。

▼ ソリューションコンテンツの例:

「Google検索でヒットしなくなった」14の原因と復活させる方法

ソリューションコンテンツの強みは、SEO効果を発揮しやすいことである。

ユーザーが検索エンジンで検索する際には、何らかの課題を解決しようとしている。よって、その解決策をコンテンツとして準備すると、検索結果ページの上位を獲得しやすい。

アクセスしてきたユーザーの悩みが、当コンテンツでずばり解決されれば、それが信頼関係を構築する礎となる。

- ソリューションコンテンツは、SEO対策と相性がよく、潜在顧客を検索エンジン経由で集客する戦術として、非常に有効。

- 良質なコンテンツを作り上げ、的確な情報提供によってユーザーの役に立てば、信頼を得ることにつながる。

3-2. 集客・醸成:エデュケーショナルコンテンツ

2つめは「エデュケーショナルコンテンツ」である。

エデュケーショナル(educational)というのは「教育的な」という意味だ。

▼ エデュケーショナルコンテンツの例:

顧客の潜在ニーズに気づくことがあなたのビジネスにとって重要な理由

日本語で教育というと、生徒児童に教える印象が強いが、ここでいうエデュケーショナルの意味は、もっと広い。

以下のように「学習的な、勉強になる、ためになる」という観点から、読者に知識や洞察を提供するものだ。

- 業界情報:業界のトレンド・技術の進展・市場の変化などの業界情報を提供する。

- 洞察や分析:データやニュースに対して、その背景にある洞察や分析を提供する。

- インタビュー:業界の専門家や経験豊富なプロフェッショナルの知識や見解を共有する。

このタイプのコンテンツは、単に情報を伝えるだけでなく、ユーザーに価値ある学びを提供し、深い理解を促す。

- エデュケーショナルコンテンツは、潜在顧客に対する集客効果を発揮すると同時に、見込み客・新規顧客との関係性を深める(醸成)にも貢献する。

3-3. 醸成:ナーチャリングコンテンツ

3つめは「ナーチャリングコンテンツ」である。

ナーチャリング(nurturing)は育成という意味だ。「顧客育成」と訳すると、高圧的に思えて抵抗感があるが、「育み」といったニュアンスで捉えるとよい。

ナーチャリングコンテンツ=育みコンテンツ、つまり顧客との関係を育んでいくためのコンテンツである。

顧客の関心を持続させ、さらに深い関係を築くためのコンテンツだ。

▼ ナーチャリングコンテンツの例:

バズ部が教えるコンテンツマーケティング101

ソリューションコンテンツで集客した顧客の、さらにその先のお悩みを解決するための記事や、まだ気付いていない課題に気付いてもらうための記事は、ナーチャリングコンテンツに当たる。

たとえば「全10回」「毎週火曜更新」のようにシリーズ化して、定期的なアクセスを促す仕掛けをするのも効果的だ。

- ナーチャリングコンテンツは顧客との関係を強化し、長期的なビジネス関係へと導く役割を果たす。

- 顧客の関心を引き続き維持し、ニーズに応えるコンテンツを提供することが、この戦術の鍵となる。

3-4. リード獲得:ホワイトペーパー

4つめは「ホワイトペーパー」である。

ホワイトペーパーは白書という意味で、専門的な知見や研究結果をPDFなどで提供することで、顧客の信頼と関心を獲得するコンテンツだ。

▼ ホワイトペーパーの例:

無料EBook|バズ部式コンテンツマーケティング

高レベルなホワイトペーパーを発行することは、顧客の役に立つだけでなく、自社の専門性や技術力を証明する効果がある。

と同時に、ホワイトペーパーは、BtoBビジネスにおける強力なリードマグネットとして機能する。

ダウンロードを促すランディングページを準備し、興味を示したユーザーのメールアドレスを収集することで、営業機会へとつなげることが可能だ。

- ホワイトペーパーは、自社の力量を証明するツールであり、顧客からの信頼を獲得するために効果的である。

- リードマグネットとして活用することで、貴重なリード情報を獲得することが可能になる。

※ホワイトペーパーについては「ホワイトペーパーとは?意味や目的・基本の作り方をわかりやすく解説」にて詳しく解説した。あわせて参考にしてほしい。

3-5. 顧客化:導入事例

5つめは「導入事例」である。

▼ 導入事例の例:

コンテンツマーケティング成功事例集

先ほどストーリーテリングの流れで触れたが、導入事例は、コンバージョンの獲得(見込み客から新規顧客化)のプロセスで重要なコンテンツだ。

商品やサービスが、どのように実際のビジネス問題を解決したかを、実際の顧客の声や経験を通じて伝えていく。

▼ 導入事例の構成要素:

- 抱えていた課題:顧客が直面していた具体的な課題を挙げる。

- 選択したソリューション:どの商品やサービスを採用し、なぜそれを選んだかを説明する。

- 実施プロセス:ソリューションの導入過程や運用の詳細を述べる。

- 成果と利益:導入によって達成された結果やビジネス上の利益を具体的に示す。

- 顧客の声:実際の顧客のコメントや評価など生の声を掲載する。

- 導入事例は、ストーリーテリングの要素を取り入れることで、感情的な共感を呼び起こす。

- 導入事例が人気コンテンツとなっているBtoB企業はコンバージョン率が高く、強力な顧客化コンテンツである。

4. BtoBコンテンツマーケティング(4)拡散させるテクニックを身につけよう

最後に、制作したコンテンツを拡散させるテクニックについて、お伝えする。

- SEOは絶対やるべき

- SNSの拡散を味方につける

- 有料広告は活用したほうが成果が早い

4-1. SEOは絶対やるべき

BtoBコンテンツマーケティングでは、SEO(検索エンジン最適化)は不可欠である。

仮に、SEO対策なしに戦っているとしたら、かなり非効率な状態となっている。要点を押さえて実践すれば、早期に成果改善を実感できるはずだ。

【SEOの要点】

- キーワード選定:単に検索数の多いキーワードを選ぶのではなく、ターゲットとなる顧客が実際に何を求めているかを理解し、そのニーズに応えるキーワードを選定する。

- コンテンツの質とオリジナリティ:他社との差別化を図りつつ、高い情報価値を持つコンテンツを作成する。業界の最新動向や独自の調査結果など、他サイトでは得られない情報を提供することが鍵となる。

- リンク戦略:内部リンクと外部リンクについて理解し、戦略的にリンクを行う。

SEOにこれから取り組む方は、まず「【2024年最新】SEO対策とは?初心者が自分でできる基本対策をわかりやすく解説」に目を通してほしい。

スタートラインとして必要な情報は、すべて上記記事に網羅されている。

4-2. SNSの拡散を味方につける

SNSは、コンテンツの拡散に大きな役割を果たす。

たとえば、こちらのURLをクリック してみてほしい(Xの検索結果ページに飛ぶ)。

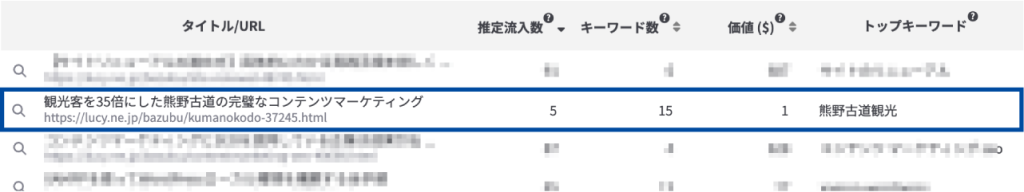

私たちバズ部の記事「観光客を35倍にした熊野古道の完璧なコンテンツマーケティング」が、拡散され続けている様子がわかる。

じつはこの記事の初出は、2020年2月18日だ。4年以上が経過した今でも、定期的にSNS上で話題となり、アクセスが絶えない。

では、どうすればSNSでの拡散が狙えるのか。

正論をいえば、

「良質なコンテンツさえ作れば、SEOにもSNSにも評価される。それだけ突き詰めればいい」

となるが、少し内情を明かそう。

前述の熊野古道の記事は、多くの反響をいただいているので良質なコンテンツといっていいと思うが、SEO的な評価は、けして高くない。

なぜなら、当記事はSEO集客目的に作ったコンテンツではないからだ。

先の分類に照らすと、醸成を目的とした「エデュケーショナルコンテンツ」といえる。このような学びを得られるコンテンツや、知識欲が満たされるコンテンツは、SNSと好相性だ。

そしてもうひとつ重要なポイントとして、本記事で何度も出てきている「ストーリーテリング」が使われている。共感・拡散の力が強い。

エデュケーショナルコンテンツや、ストーリーテリングを使ったコンテンツを制作したら、自社のSNSアカウントから投稿して、動向を観察してみることをおすすめする。

それぞれの業界や商材によってもケースバイケースのため、試行錯誤しながら道筋を見つけていこう。

4-3. 有料広告は併用したほうが成果が早い

「広告を使うのは、コンテンツマーケティングでは邪道ですか?」

と聞かれることがあるが、そんなことはない。

コンテンツマーケティングと広告は、別の戦略というだけである。

コンテンツマーケティングと広告を併用している企業は多いし、実際にバズ部でも、リスティング広告やSNS広告に出稿している。

コンテンツマーケティングは、広告なしでも機能する有力な戦略だが、弱点として「時間」がある。即効性は少なく、SEO効果や顧客の醸成に一定の時間がかかる。

広告は、それを補完し、成果を早める目的で利用すると、相乗効果を狙いやすい。

もし、“ずば抜けて良いコンテンツ” を作れたなら、SEO効果やSNS拡散の時間を待たずに、広告で拡散するという手法がある。

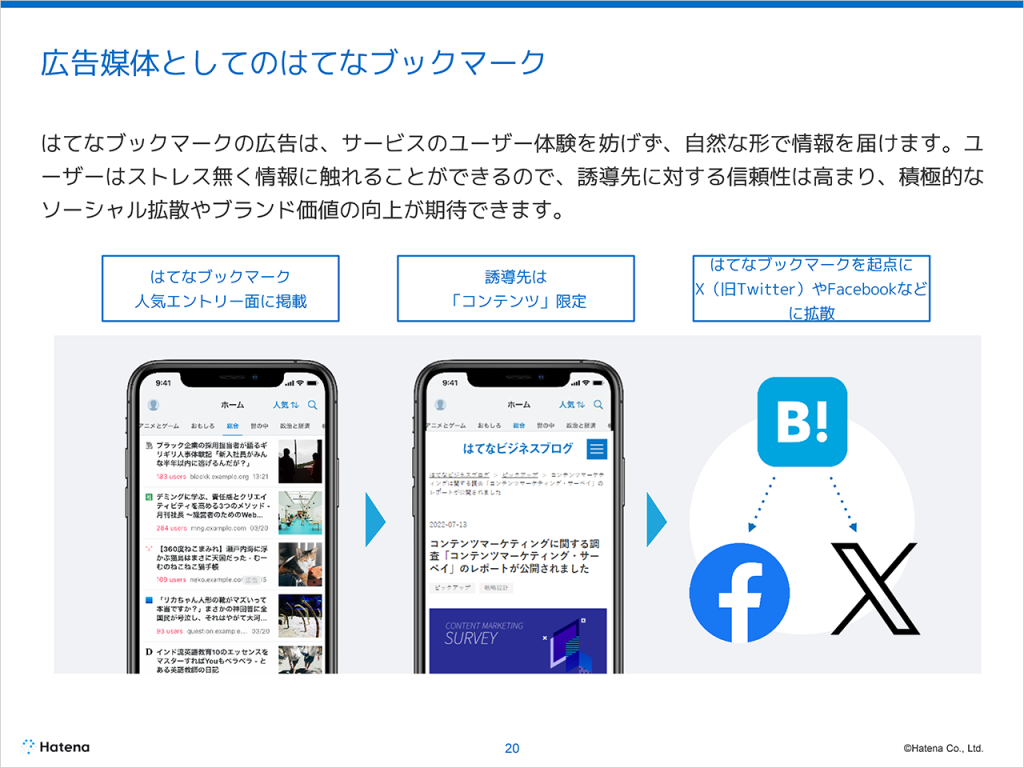

たとえば、はてなブックマークは、自然な形で情報を届けるために活用度が高い。

出典:はてなメディアガイド

5. まとめ

本記事では「BtoBコンテンツマーケティング」をテーマに解説した。

(1)基礎力を確認しよう

- コンテンツマーケティングを知っているか?

- なぜあなたはコンテンツマーケティングをやりたいのか?

- オウンドメディアの作り方を理解できているか?

(2)推奨意欲を意識しよう

- 購買意欲と推奨意欲は同じではない

- 推奨意欲が阻害される原因とは?

- 意外な解決策「個人的価値」へのフォーカス

- ターゲット顧客の利得はどこにあるのか

- BtoBは「ストーリーテリング」が非常に重要

(3)コンテンツの種類を使い分けよう

- 集客:ソリューションコンテンツ

- 集客醸成:エデュケーショナルコンテンツ

- 醸成:ナーチャリングコンテンツ

- リード獲得:ホワイトペーパー

- 顧客化:導入事例

(4)拡散させるテクニックを身につけよう

- SEOは絶対やるべき

- SNSの拡散を味方につける

- 有料広告は併用したほうが成果が早い

あとは実践あるのみだ。BtoBコンテンツマーケティングの次のフェーズへ、進んでいこう。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。