- オンライン

ホワイトペーパーとは?意味や目的・基本の作り方をわかりやすく解説

「そもそも、ホワイトペーパーって、何?」

という疑問をお持ちかもしれない。

ホワイトペーパーとは、 “White Paper:白い紙→「白書」” であり、政府各省庁が政治・経済・外交などの現状や展望などを報告するために発行する公文書を指す。

転じて、ビジネスの文脈では、企業が特定の問題やテーマについて深く掘り下げて解説した資料を指して、ホワイトペーパーという。

とりわけ、B2B(企業間)のマーケティング分野での活用が進んでおり、それらは「B2B ホワイトペーパー」と呼ばれることもある。

ビジネスにおけるホワイトペーパーは、B2B特有のツールともいえる。B2CやD2Cの業界からB2Bに転職すると、なじみのない“ホワイトペーパーの概念”に、戸惑うかもしれない。

この記事では、そんな戸惑いの中にいる方も、スッキリ明快に「B2B ホワイトペーパー」を理解できるよう、基本からわかりやすく説いていく。

ホワイトペーパーの最初の一歩として役立ててほしい。

目次

1. ホワイトペーパーとは何か?基本の知識

ホワイトペーパーとは何か、さっそく基本事項から確認していこう。

1-1. ホワイトペーパーの意味

冒頭でも触れたとおり、ホワイトペーパーとは「白書」のことだ。

【ホワイトペーパーの辞書的な意味】

はく‐しょ【白書】

《white paper》政府の各省庁が、その所管とする行政活動の現状や対策・展望などを国民に知らせるための報告書。日本では、昭和22年(1947)片山内閣が発表したのが最初。もと、英国政府の報告書が白表紙を用いたところからいう。

出典:デジタル大辞泉

イギリス政府が政策提案や報告書を公表する際に、白い表紙を使っていたことから「White Paper」と呼ぶようになり、日本では「白書」と訳された。

日本の政府も、各行政機関が定期的に「白書」と名の付く文書を発行している。

【白書の一例】

※その他の白書は 白書等(e-Govポータル) にて確認できる。

【白書のイメージ】

1-2. “B2B ホワイトペーパー”という分野の確立

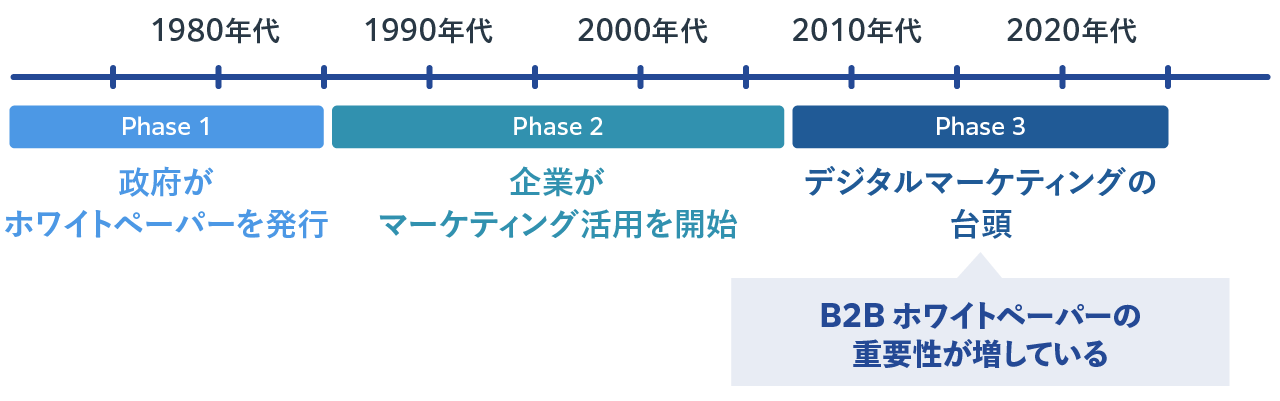

もともとは政府が発行する文書を指していたホワイトペーパーだが、1980年代後半から1990年代初頭になると、欧米諸国を中心に、企業のマーケティング手法としての活用が目立ち始める。

業界の課題やテクノロジーの詳細情報を提供するために、ホワイトペーパーを利用するようになったのだ。

優れたホワイトペーパーは権威の証ともなり、その企業のブランド価値を高めるために貢献した。

その後、インターネットが普及しデジタルマーケティングが台頭すると、ホワイトペーパーはさらに重要なマーケティングツールとなった。

具体的な機能性は、この後の「2. なぜホワイトペーパーを作るのか?3つの目的」にて解説するが、Web上でホワイトペーパーを配布することで、企業は効率的にリードを獲得できるようになったからである。

冒頭でも触れた「B2B ホワイトペーパー」という分野が確立したといえる。

1-3. B2Bホワイトペーパーの実例

「営業資料やカタログと、ホワイトペーパーの違いがわからない」

という声をよく聞く。

実物を見るのが早いので、以下にB2Bホワイトペーパーの実例を掲載する。

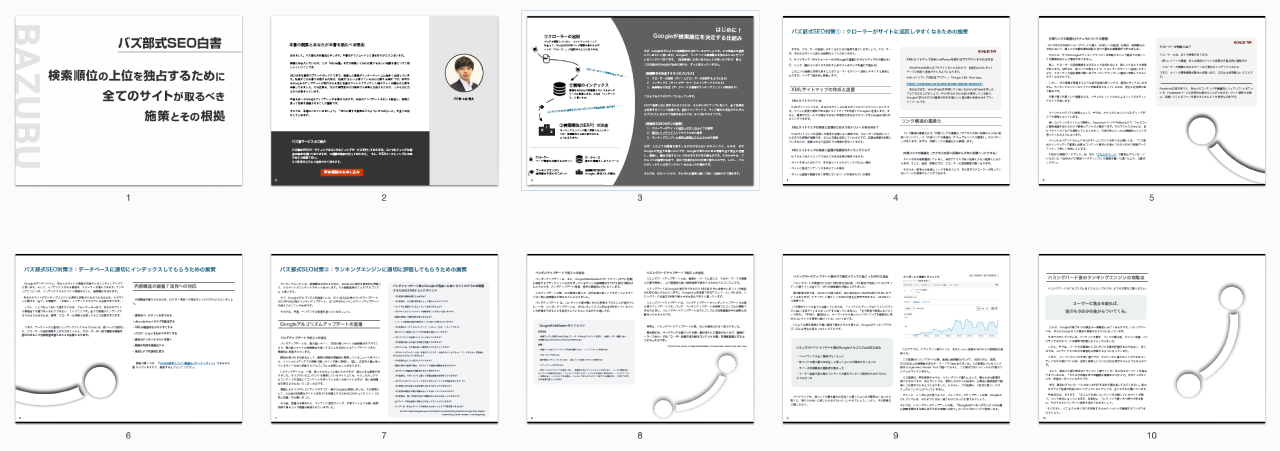

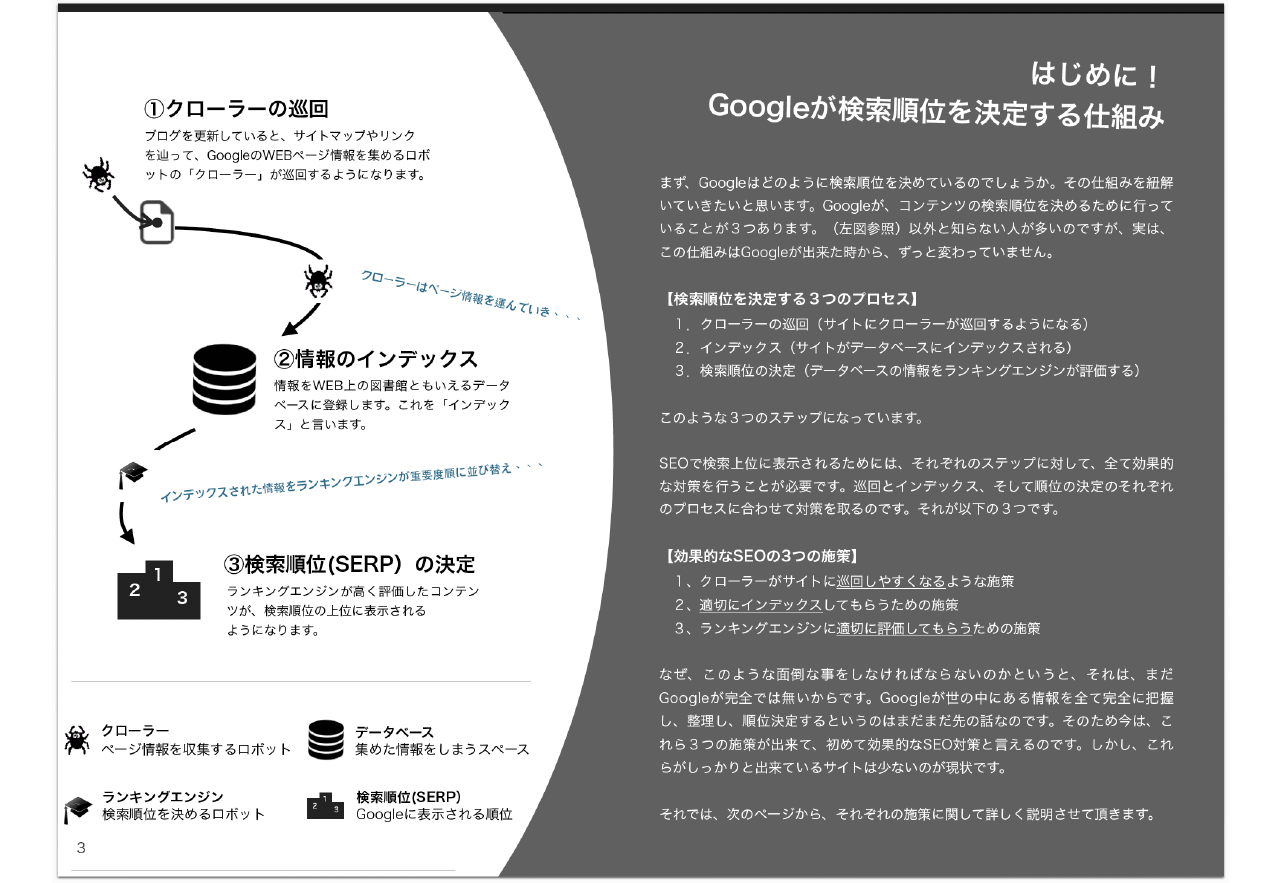

【参考事例:バズ部式SEO白書】

ホワイトペーパーとは「企業が特定の問題やテーマについて深く掘り下げて解説した資料」と先ほど述べたとおり、営業資料やカタログとは異なる雰囲気を感じていただけるだろう。

1ページだけ拡大してみよう。

上記ページでは「Googleが検索順位を決定する仕組み」を深掘り解説している。特定の商品・サービスの宣伝や、企業に関する訴求は出てこない。

※もう少し事例を見たいと感じた方は「私たちが良いと感じたホワイトペーパー事例5選」がおすすめである。お手本になる良質なホワイトペーパーを確認できる。

1-4. よくあるホワイトペーパーの種類(具体例)

ここで、どのようなホワイトペーパーがよく作られているのか、具体的に見ておこう。

【ホワイトペーパーの具体例】※文中のリンク先は TECH+

|

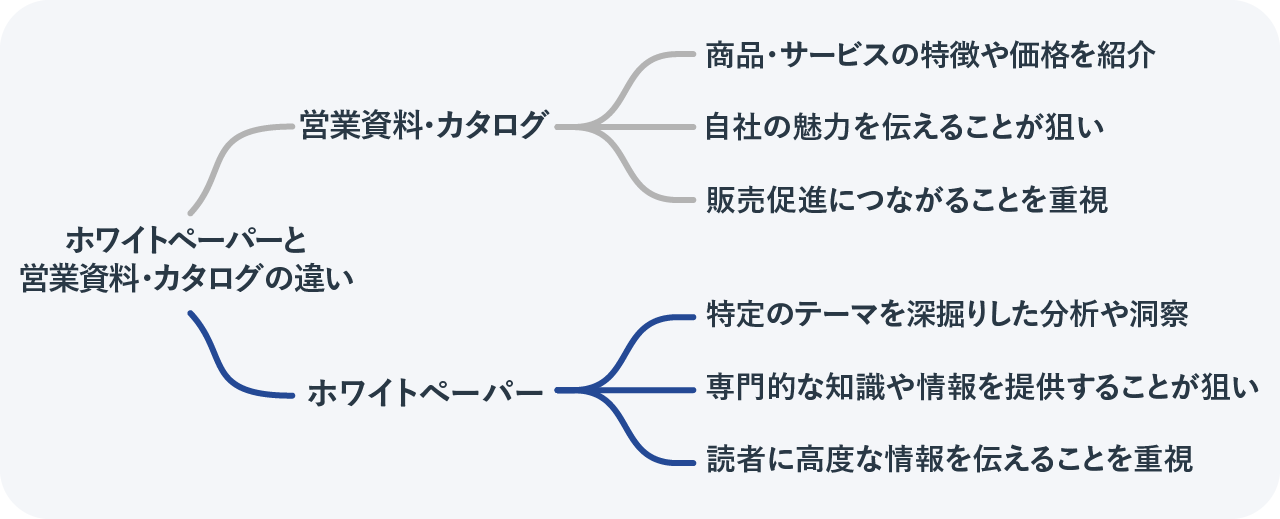

1-5. 営業資料やカタログとホワイトペーパーの違い

上記を見ると、営業資料・カタログと毛色が違うことを、あらためて実感できたはずだ。

営業資料やカタログは、自社の商品・サービスを魅力的にアピールして、セールスにつなげる目的で作られている。

一方、ホワイトペーパーは、自社の商品・サービスを魅力的にアピールすることに重点がない。

営業資料やカタログに掲載される、商品・サービスの特徴や価格といった情報はホワイトペーパーにはなく、代わりに特定のテーマを深掘りした分析や洞察が繰り広げられる。

ホワイトペーパーの狙いは、自社の訴求ではなく、高度で良質な情報を読者に提供するところにある。

では、なぜホワイトペーパーによって情報提供を行うのだろうか。その目的は、次章で見ていこう。

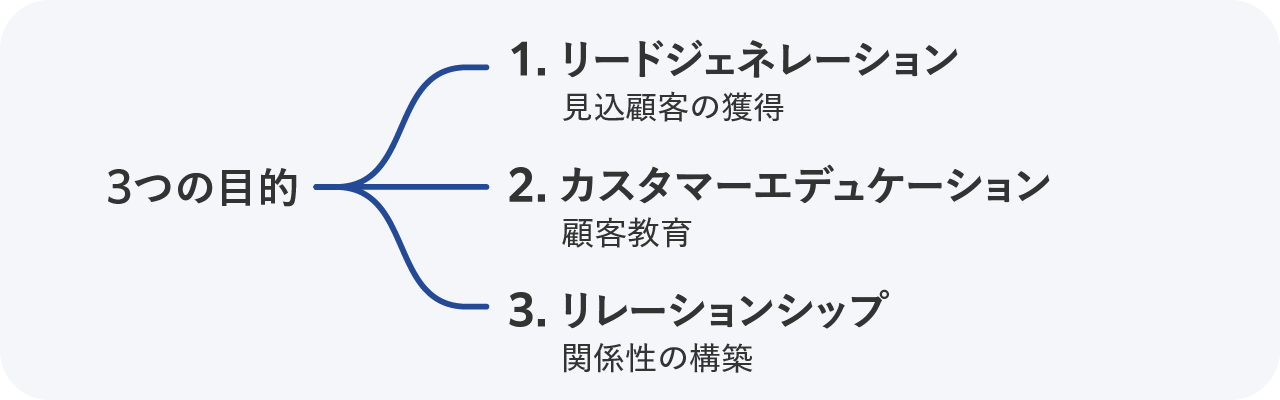

2. なぜホワイトペーパーを作るのか?3つの目的

B2B企業が、なぜホワイトペーパーを作るのかといえば、大きく分けて3つの目的がある。

別の言い方をすると、ホワイトペーパーを作ると、上記3つの目的を達成できるため、ビジネスにとって好影響がある。それぞれ見ていこう。

2-1. リードジェネレーション:見込顧客の獲得

ビジネスの世界では、成功への一歩は強力なリードジェネレーションから始まる。

ここでいう“リード”とは、商品・サービスに対するニーズを持つ、潜在的な顧客のことを指す。

リードジェネレーションとは「リードを生み出す」という意味で、簡単にいえば「見込顧客の獲得」である。

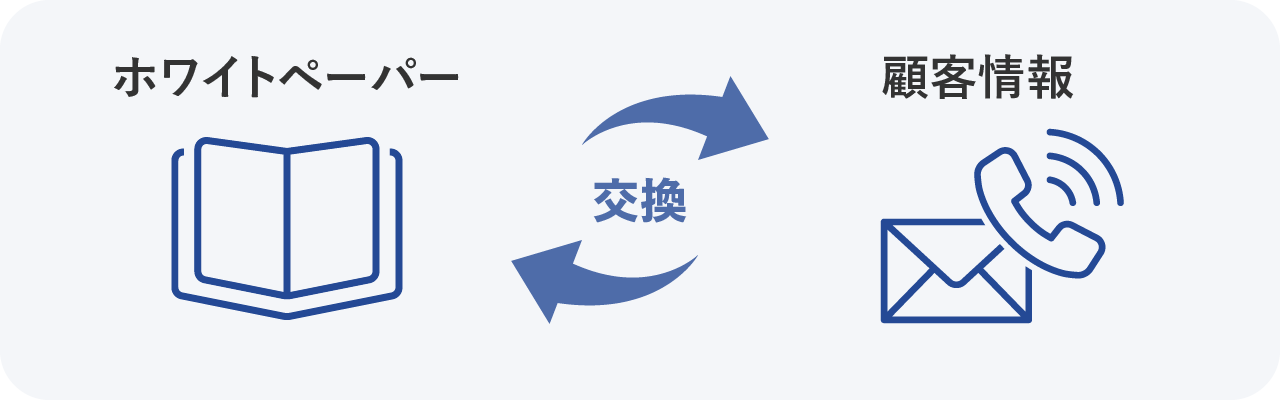

ホワイトペーパーは、“業界や自社商品・サービスに関連のある情報を探している人々”の興味関心を、パワフルに引くことができる。

こうした見込顧客が、ホワイトペーパーをダウンロードする際には、氏名やメールアドレスといった情報を提供してもらう。

つまり、ホワイトペーパーとメールアドレスなどの情報を交換することで、良質な見込顧客の獲得が可能になるのだ。

2-2. カスタマーエデュケーション:顧客教育

カスタマーエデュケーションとは、顧客の意思決定や商品活用などに必要な情報や知識を提供して、支援することである。

日本語に訳すと“顧客教育”となるので、企業都合で洗脳するようなマイナス印象を持つ人もいる。だが、ビジネスの文脈では「情報提供、支援」の意味合いが強い概念だ。

ホワイトペーパーは、カスタマーエデュケーションを行うための最善ツールといっても過言ではない。

Webページ・メルマガ・YouTubeなどの媒体は、比較的ライトな発信が好まれるが、ホワイトペーパーは、情報を深く掘り下げて伝えやすいのだ。

その理由として、ホワイトペーパーは多くの場合、数十ページから成る“PDF”の形式を取っている。読み手も、そのようなボリュームある文書という前提を共有しており、心構えができた状態で読み始める。

たとえば、一定のリテラシーがないと価値を実感しにくい商品、多くの人が理解に苦しんでいる新テクノロジー、過去とは大きく変化している最新動向など、高度で濃密な情報を伝達できる。

2-3. リレーションシップ:関係性の構築

最後に3つめの目的として、リレーションシップ(関係性の構築)が挙げられる。

ホワイトペーパーは、既存顧客との長期的な関係を築くためのツールとしても機能する。

良質なホワイトペーパーは、あなたの企業が業界のリーダーであり、深い専門知識を持っている証左となる。同時に、顧客の問題解決に真剣に取り組んでいるというメッセージを、伝えることもできる。

誠実で役に立つホワイトペーパーを提供することは、顧客の信頼感を醸成し、長期的なビジネス関係の礎となるのだ。

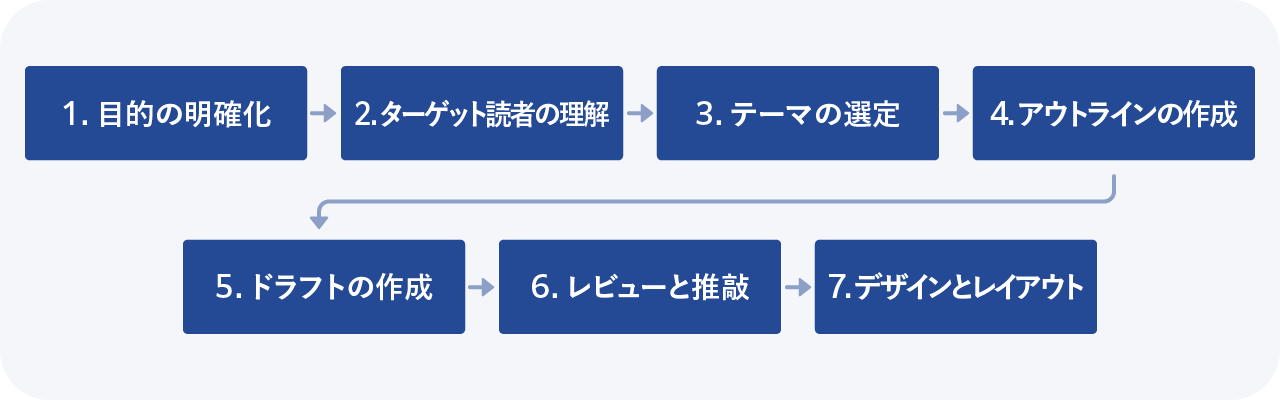

3. ホワイトペーパーの基本的な作り方

続いて、ホワイトペーパーの基本的な作り方を確認していこう。

3-1. 目的の明確化

1つめのステップは「目的の明確化」である。

目的は、“ホワイトペーパー全体の構造と方向性を定める指針”となる。

何を達成したいのか、どのようなメッセージを伝えたいのかを明確に定義することが大切だ。この目的が、全体のトーン、スタイル、そしてコンテンツの詳細を大きく左右する。

たとえば、Web制作会社が作成するホワイトペーパーの目的を考えてみよう。

【目的の例】

|

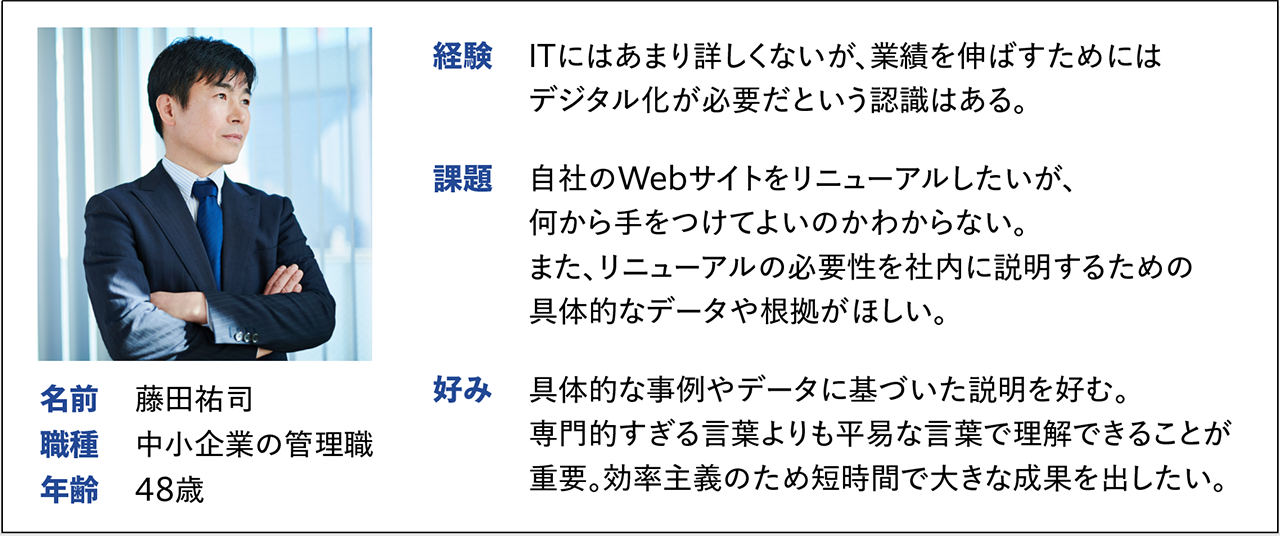

3-2. ターゲット読者の理解

2つめのステップは「ターゲット読者の理解」である。

ターゲット読者にとって魅力的で価値あるホワイトペーパーを作り上げるためには、ターゲット読者のことを、十分に知らなければならない。

読者の背景、業界知識、関心、抱えている課題などを深く理解することで、心に響くホワイトペーパーを作れるようになる。

直接的なリサーチ(例:アンケートやインタビュー)と、間接的なリサーチ(例:業界レポートやネット上のクチコミ)をうまく組み合わせると、コストをかけなくても有益な情報を収集できるはずだ。

ターゲット読者をリサーチしたら、そのアウトプットとしてぜひおすすめしたいのは、“ペルソナ”として架空の人物像を詳細に描くことである。

【ペルソナの例】

ペルソナ設定については「ペルソナとは?マーケティングを成功させる設定手順と使い方」にて解説しているので、参考にしてほしい。

3-3. テーマの選定

3つめのステップは「テーマの選定」である。

ターゲット読者の関心を引きつつ、読み終えたときに満足してもらうためには、その人が抱える問題やニーズに関連するテーマを見つけることが重要だ。

たとえば、2つめのステップで例示した“藤田さん”のペルソナで考えてみると、

| 「短時間で成果が出るWebサイトリニューアルの手順と進め方」 |

というテーマが、候補として挙げられる。

藤田さんは、自社のWebサイトをリニューアルしたいと考えているが、どのように進めればよいか、具体的な知識を持っていない。また、効率主義で短時間で成果を上げたいと望んでいる。

そこで、上記テーマは藤田さんの問題解決の手助けとなり、彼の関心を引く可能性が高い。

このように、「ターゲット読者」の顔を思い浮かべながら、その人の役に立てるテーマを選定するのがコツだ。

3-4. アウトラインの作成

4つめのステップは「アウトラインの作成」である。

ホワイトペーパーの原稿を書き始める前に、まずは全体の構成と流れを明確にするアウトラインを作成しよう。

アウトラインは、ホワイトペーパーの骨格となり、全体のビジョンを示す重要ツールだ。

各セクションで何を解説するのか、どの情報をどの順番で提示するのかを定めていく。読者が理解しやすい、論理的な流れを意識しよう。

以下は「短時間で成果が出るWebサイトリニューアルの手順と進め方」のテーマでのアウトラインの例だ。

【アウトラインの例】

|

3-5. ドラフトの作成

5つめのステップは「ドラフトの作成」である。

先に定めたアウトラインをもとに、テーマを構成する主要な論点を文章化し、ドラフト(草案、初校)を作成する。

この段階では、全体の形を見ることが目的なので、まだ細部の完璧さにこだわる必要はない。重要なのは、考えていることをまずは文章にすることだ。

アイデアを具体的に表現し、アウトラインで設計した構造に沿って主張を展開していく。

同時に、各セクションに対して詳細なリサーチとデータ収集を行い、具体的なエビデンスや統計データを挿入する。これは高品質なホワイトペーパーづくりに欠かせないプロセスである。

公に利用可能な業界レポート、市場調査データ、学術的な研究・論文、または自社で行った調査などを十分に探索し、活用しよう。

信頼性のあるデータを取り入れることで、ホワイトペーパー全体の信頼性と価値を一段と高めていく。

3-6. レビューと推敲

6つめのステップは「レビューと推敲」である。

ドラフトが完成したら、内容をレビューし、必要に応じて修正や編集を行う。

ここでいう“レビュー”とは、作ったドラフトを他の人にも見てもらい、おかしなところがないかチェックするプロセスだ。

情報の正確さ、論理の一貫性、誤字脱字のチェックを行い、文章がスムーズに読めるように修正を加える。

業界の専門用語やジャーゴン(仲間内にしか通じない特殊用語)が使われていないか、一般的な読者にも理解できる表現になっているかを確認する。

たとえば、“UX”や”CMS”などの専門用語は、説明なしで使うと理解できない読者もいる。初めて目にする読者でも理解できるよう、補足説明を加える。

さらに、説得力の弱いセクションがあれば、その部分を補強するための追加のエビデンスを探す。

たとえば、リニューアルの成果を示す具体的な事例やデータが不足していれば、それらを追加して説得力を強化する。

3-7. デザインとレイアウト

7つめのステップは「デザインとレイアウト」である。

前のステップで原稿がほぼ完成したところで、ホワイトペーパーのデザインとレイアウトに取り組む段階になる。

ここでの目標は、テキストとビジュアル要素が一貫したフォーマットで表示されるようにすることだ。

ここでいうフォーマットとは、構成、テキストの配置、使用するフォントや文字の大きさ、使用カラー、見出しやリストのスタイルなど、文章やビジュアル要素を整えるためのルールや指針のことである。

【フォーマットの例】

フォーマットが統一されていることで、読者にとっての読みやすさと理解しやすさが向上する。

図解やイラスト、写真を適切に配置し、読者が理解を深めるための補助とすることも大切だ。

ビジュアル要素によって、テキストだけでは伝えきれない情報を補完し、読み手の注意を引きつけることが可能となる。

3-8. 補足:ホワイトペーパー作成に使うツール

ここで補足したいのが、

「ホワイトペーパーを作るときに、どのツール(アプリ、ソフトウェア)を使えばいいのか?」

という質問への答えである。

最初に使うツールとしては、MicrosoftのPowerPoint(MacユーザーであればKeynoteでも)が適している。

その理由は以下のとおりだ。

|

なお、予算やリソースが許すならば、専門的なグラフィックソフトの導入を検討するとよい。

AdobeのInDesignやIllustratorは、より洗練されたデザインとレイアウトを可能にする。

4. ホワイトペーパーで注意したいのは「期待値管理」

完成したホワイトペーパーは、PDFの形式で保存する。

自社サイト上からダウンロードできるようにしたり、ホワイトペーパー掲載メディア(たとえば「LISKUL 資料ダウンロード」)に掲載したりして、ダウンロードを促していこう。

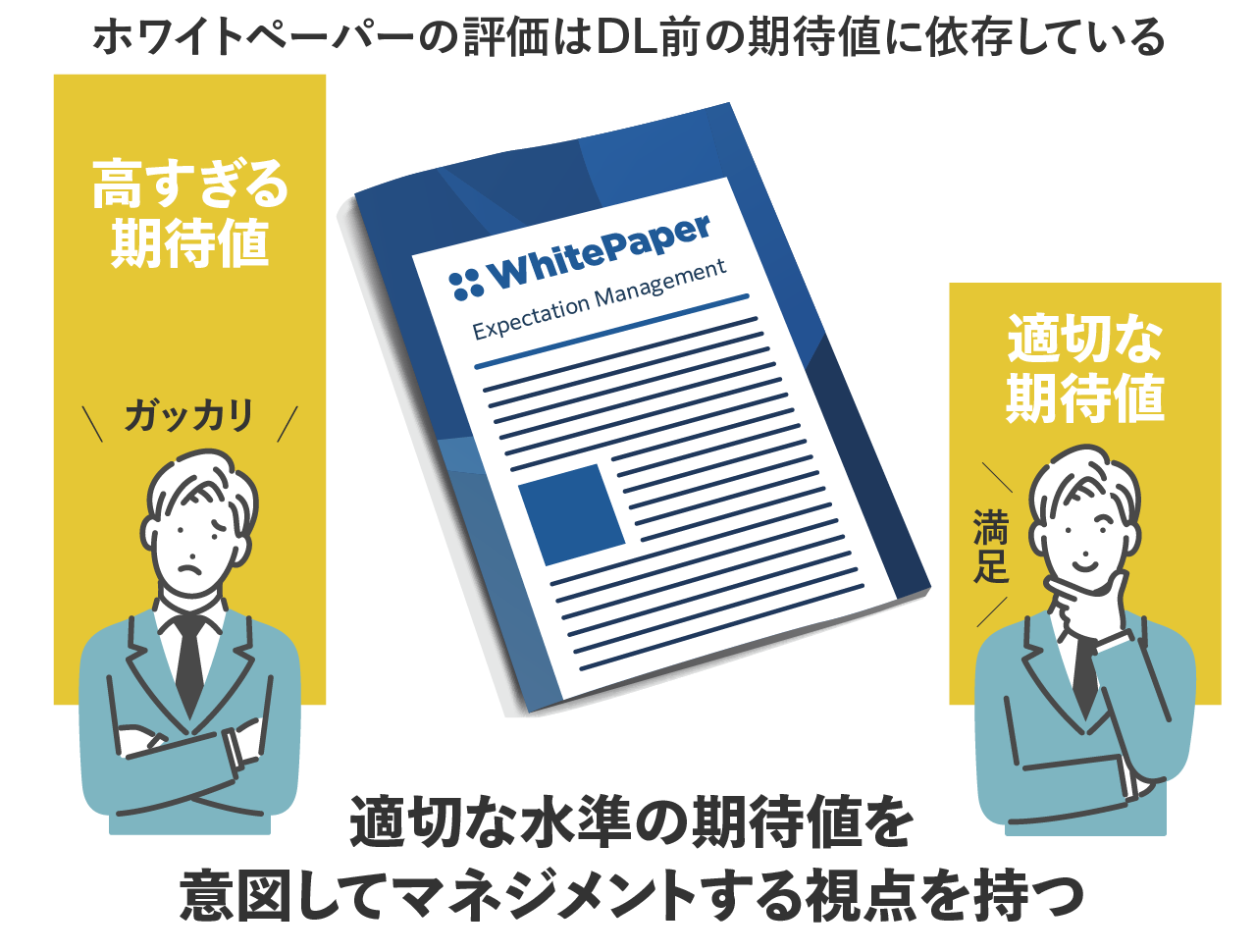

このとき、多くのホワイトペーパーがつまずくのが「期待値管理(エクスペクテーションマネジメント)」だ。

期待値管理

Expectation Management

「ホワイトペーパーをダウンロードする前に

顧客が抱く期待値は、

低すぎても高すぎてもよくない」

あまり耳なじみがないかもしれないが、ホワイトペーパーを作るうえで知っておくと役立つ概念である。以下で詳しく見ていこう。

4-1. 期待値管理の概念

まず、そもそもの話として押さえたいのは、

「評価とは、現実と知覚のバランスによって形成される」

ということだ。

現実(リアルなモノ、実際)の良し悪しだけでなく、「顧客のマインドセット」次第で、評価はいかようにも変わる。

とくに注意すべきなのが「事前に顧客が抱いていた期待値」である。

同じ品質のサービス・同じ顧客であっても、「ものすごく期待していた場合」と「まったく期待していなかった場合」では、事後の満足度が変わる。

顧客から高評価を得るためには、商品・サービス自体の品質を高める努力だけでは不十分で、顧客の期待値を適切にマネジメントすることが重要、というのが期待値管理の考え方だ。

これをホワイトペーパーに当てはめると、

「ホワイトペーパーを読んだ後の評価は、ホワイトペーパー自体の“でき”だけでなく、最初に、顧客がどんな期待値で、ホワイトペーパーをダウンロードしたか? に依存している」

といえる。

事前に適切なレベルの期待値を持ってもらうことが、事後の満足度を高めるうえで欠かせない。

4-2. 期待値管理ができていないホワイトペーパーは有害

多くのホワイトペーパーは、期待値管理の概念を持たずに設計されているので、端的にいえば、ガッカリされている。

ひどい場合には失望を通り越して、顧客は怒りを覚えているかもしれない。

あなた自身、他社のホワイトペーパーをダウンロードして、ガッカリした経験はないだろうか。

たとえば、こんなケースだ。

「○○が劇的に向上する!マネジメント実践の秘策を一挙公開!」 スゴそうなキャッチコピーに期待が高まり、個人情報やアンケートを苦労して入力。 |

心の中は損した気持ちでいっぱいだ。だまされた気がして、後味が悪い。フォローアップメールが届いても、開封する気にならないだろう。

こういったホワイトペーパーでリードを獲得するのは、ビジネスにとって悪影響だ。潜在顧客のポテンシャルをつぶしてしまうからである。

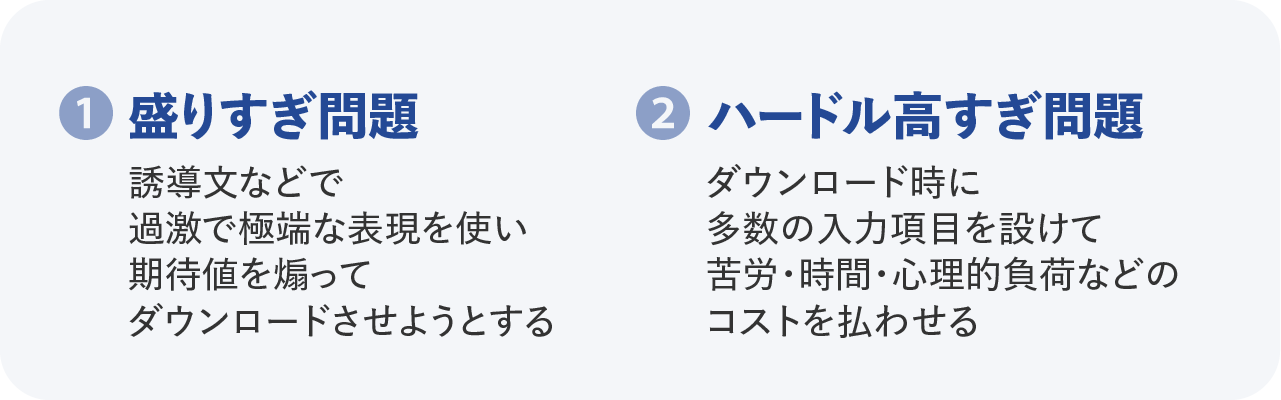

4-3. ホワイトペーパーが期待値管理に失敗しやすい2つの理由

なぜホワイトペーパーは、期待値管理に失敗しやすいのか。その理由は2つある。

4-3-1. 盛りすぎ問題

1つめは、リード欲しさにホワイトペーパーへの誘導文が過激になりがちなことだ。

たとえば、自社サイト内の掲載する誘導テキストや、広告出稿時のクリエイティブで、実際よりも盛りすぎてしまう。

「誘導文を変えたら、リード獲得数が5倍になった!」

といった喜びの声を見かけることもある。

しかし、期待値管理を考慮せず、期待を煽ってリードを増やすのは、じつは簡単なのである。

このカラクリにハマらないようにしよう。肝心なのは“その後”、すなわちコンバージョン数である。

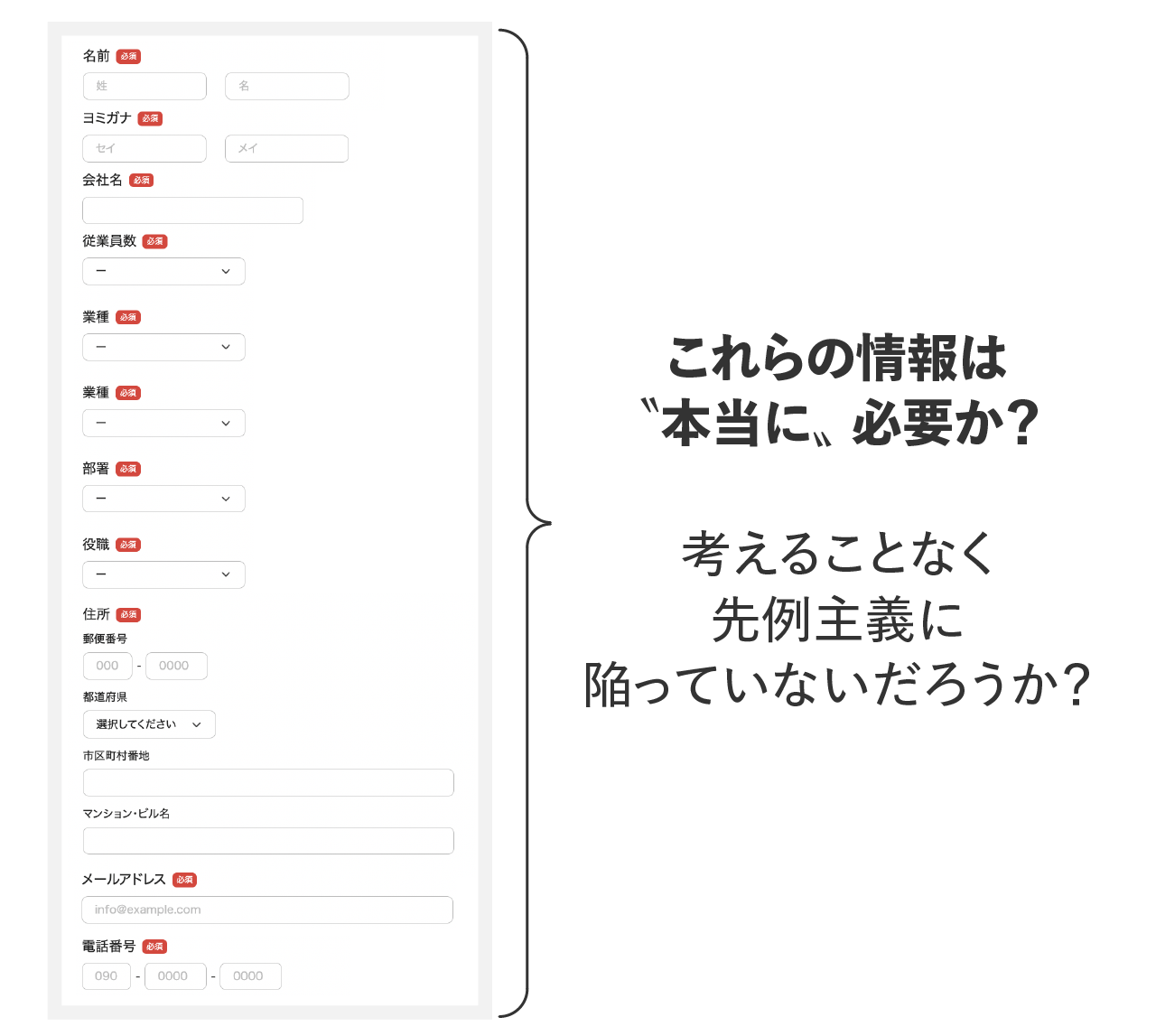

4-3-2. ハードル高すぎ問題

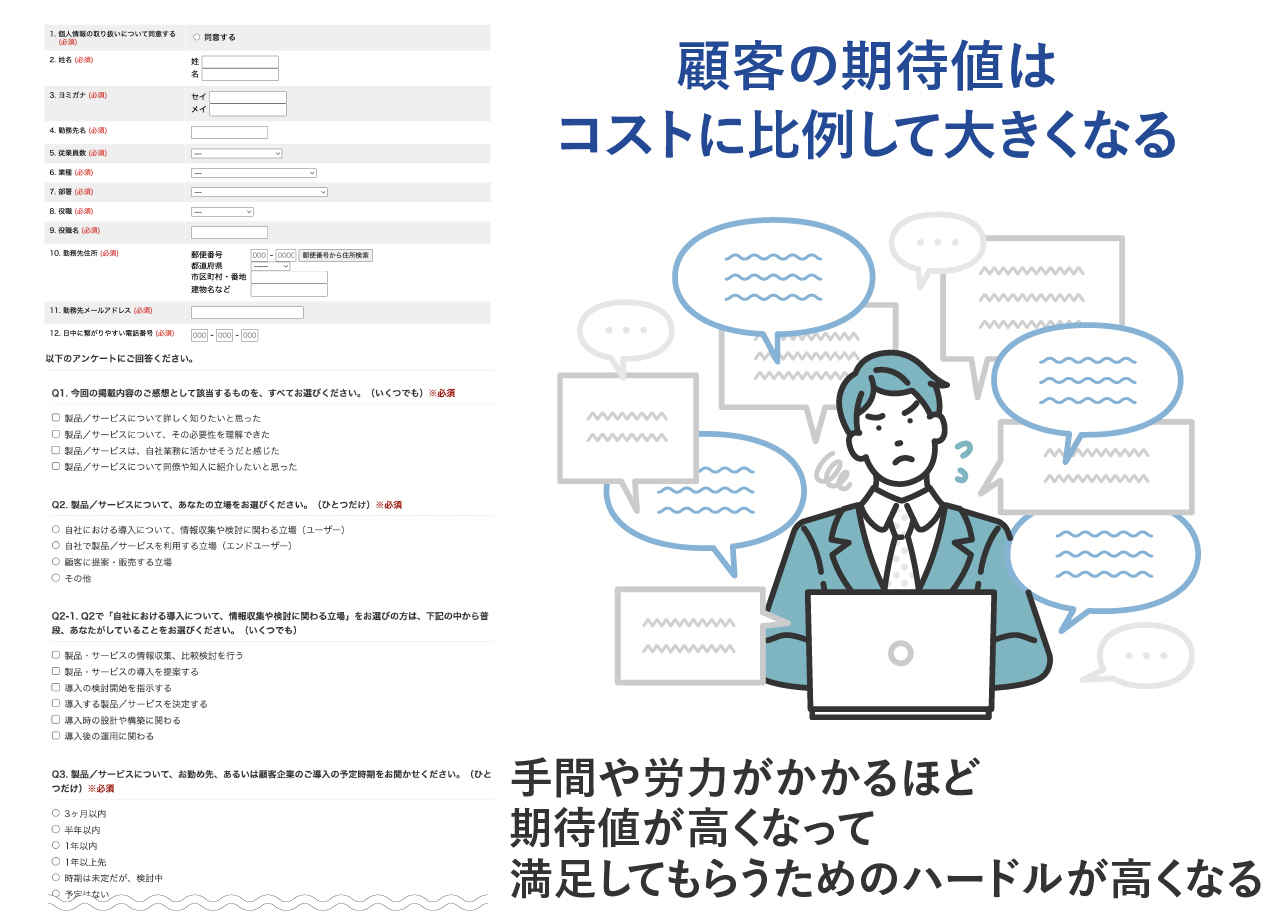

2つめは、顧客がホワイトペーパーを入手できるまでのハードルを、高く設定しすぎていることだ。

期待値は、顧客がコスト(金銭的・労力的・時間的・心理的)をかければかけるほど、高まることを知っておこう。

「これだけ犠牲を払ったんだから、元を取れるだけの価値を提供してもらわないと、割に合わない」

という心理がはたらくからだ。

この点は、ほかのWebコンテンツとの違いとして、はっきりと認識しておきたい。

コストをかけずに気軽に見られるコンテンツと、コストをかけて見るホワイトペーパーでは、顧客の期待値がまったく違う。

ホワイトペーパーは金銭的には無料なことが多いが、情報入力の労力・時間コストや、個人情報をとられるという心理的な負荷がかかっている。

顧客が抱く「コスト負担を強いられている感覚」を軽視しないことが大切だ。

5. 効果的なホワイトペーパーを作る6つのポイント

ここまでに解説した内容を踏まえ、ホワイトペーパーの成果を高めるコツを見ていこう。

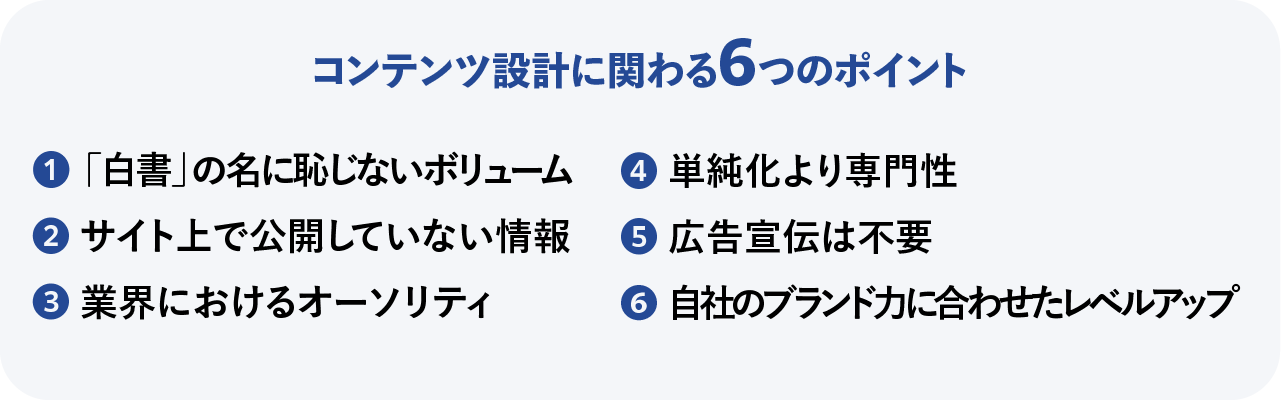

コンテンツ設計と、それを成果につなげる仕掛けの2つに分けて、紹介したい。まず前者のコンテンツ設計に関するポイントは6つある。

5-1. 「白書」の名に恥じないボリューム

1つめのポイントは「白書の名に恥じないボリューム」である。

白書(ホワイトペーパー)と聞いてダウンロードしたのに、中身がスカスカだったら、期待外れだ。

目指すべき理想像として、本家(政府)の白書をいくつか見てみるとよい。e-Govポータル「白書等」にて、確認できる。

具体的に何ページがよいか一概にはいえないが、10ページ以上のボリュームは確保したい。

参考までに、私たちバズ部が提供している『無料Ebook|バズ部式コンテンツマーケティング』は、全94ページのボリュームとなっている。

5-2. サイト上で公開していない情報

2つめのポイントは「サイト上で公開していない情報」である。

顧客は、わざわざ個人情報を入力してダウンロードする以上、サイト上には公開されていない特別な情報を得られると期待している。

「この内容なら、御社のブログで公開されていますよね?」

と顧客に言わせてはいけない。

顧客の期待に応えられるよう、公開していない特別な情報で、ホワイトペーパーを構成しよう。

補足として、ときおり、

「通常ならホワイトペーパーをダウンロードしないと見られない高品質な情報を、通常記事で公開している」

というポジショニングを取っているサイトがある。

それなら、そのポジションに集中して、ホワイトペーパーは出さないのが良策だ。

5-3. 業界におけるオーソリティ

3つめのポイントは「業界におけるオーソリティ(権威)」である。

これはホワイトペーパーのトピック選定の際に、参考にしてほしい点だ。

「マーケティングとは知覚の戦いである」という言葉があるが、ある業界においてどの企業が第一人者(権威、オーソリティ)なのか? もまた、人々の知覚である。

ホワイトペーパーのトピックを選ぶとき、

「自社が、業界の権威だったら、どんなトピックのホワイトペーパーを刊行するだろうか?」

という問いを考えてほしい。

まるで権威のようなホワイトペーパーを出すと、ユーザーは権威だと知覚し、やがて本当に権威になるのである。

「我が社は、この分野の第一人者である」と自負するトピックで、総括的な白書を刊行しよう。

たとえば、コンテンツマーケティングの第一人者であると自負するバズ部は、

「コンテンツマーケティング実践ガイド」

「バズ部式コンテンツマーケティング」

といったホワイトペーパーを刊行してきた。

あなた自身の業界だったら、どんなトピックになるだろうか。

オンライン上でコミュニケーションが完結する現代は、よい時代だ。「中身」さえあれば、誰でも権威になれる可能性がある。都心の一等地に立派なビルを構えたりして、箔をつける必要がない。

自分たちが小さな会社だったとしても、遠慮は不要だ。権威のように振る舞って、権威になろう。

5-4. 単純化より専門性

4つめのポイントは「単純化より専門性」である。

「中学生にもわかるように伝える」という言葉がある。それくらいわかりやすくコンテンツを作るべきという教訓だ。

ただ、誤解を恐れずにいえば、ホワイトペーパーはかならずしも中学生にわかる必要はない。

なぜなら、過度の単純化は専門性のアピール度を下げてしまうからだ。

「噛み砕いてカンタンに解説する」「抽象化して概念を伝える」といった役割は、通常の公開記事に担わせよう。

その分、ホワイトペーパーは専門性を追求する方向へ振り切ったほうがよい。多少の難解さがあったとしても、専門性を爆発させるほうが優先だ。

5-5. 広告宣伝は不要

5つめのポイントは「広告宣伝は不要」である。

世の中には、ホワイトペーパーと名をつけた「販促チラシ」が多く出回っている。そうならないよう注意したい。

コピーライティングや商業デザインのテクニックを使って売り込もうとする、いわば“偽のホワイトペーパー”は、読み手をイラつかせるだけである。

ホワイトペーパーは、業界紙に掲載される論文のように、事実とエビデンスに基づいて、説得性のある内容を提供することに集中しよう。販促ライティングやデザインによる過度な装飾は不要だ。

なお、誤解なきよう補足すると、顧客に販促資料をダウンロードさせることが悪いのではない。

「ホワイトペーパーという期待を持たせて、中身が販促チラシ」

という構造がよくない、という話である。

5-6. 自社のブランド力に合わせたレベルアップ

6つめのポイントは「自社のブランド力に合わせたレベルアップ」である。

「顧客の期待値」は、あなたが誰か?によっても変わる。

たとえば、社員3名で運営している無名のリサーチ会社が、富士経済並みの調査レポートをホワイトペーパーで出していたら、見た人は度肝を抜かれるだろう。

だが、この会社が成長を遂げ上場企業となったときには、顧客の期待値も上がっている。身につけたブランド力にふさわしいホワイトペーパーを、出し続けねばならない。

逆にいえば、現時点でまだブランド力がなく、期待されていないのならチャンスだ。

「こんな小さな会社が、こんなに高レベルなものを……?!」

と、顧客を驚かせてほしい。

6. ホワイトペーパーをビジネス成果に直結させる5つの仕掛け

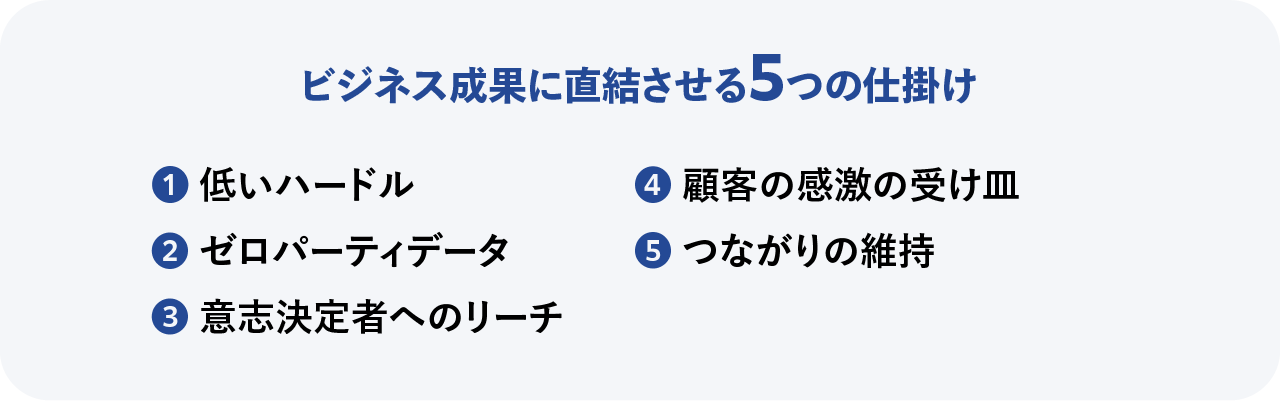

最後に、ホワイトペーパーをビジネス成果に結び付けるための仕掛けを5つ、紹介する。

6-1. 低いハードル

1つめの仕掛けは「低いハードル」である。

顧客に高いコストを支払わせるほど、期待値が上がってしまう。できるだけ低いハードルで、簡単にダウンロードできるようにする。

たとえば、以下は実際にあったホワイトペーパーの申込みフォームを再現したものだ。

本当にこれらの情報を顧客に入力してもらう必要があるのだろうか。

きちんと考えた結果、必要ならば問題ない。最適解を考えることなく、過去の似た事例にならっているだけなら、大いに問題だ。

※参考までに、バズ部の申込みフォームは以下のとおりとなっている。

6-2. ゼロパーティデータ

2つめの仕掛けは「ゼロパーティデータ」である。

ゼロパーティ データとは、企業が顧客から直接収集する興味関心や嗜好に関する情報のことだ(例:Netflixの登録時に選ぶ“好みの映画”)。

ホワイトペーパーをダウンロードするハードルはできる限り低くしたほうがよいが、

「この項目を事前にヒアリングできていれば、成約率が高くなる」

というキーファクターが見つかっている場合は、それを申込みフォームで尋ねよう。

必須入力の項目にせず、任意入力にすれば、顧客の負荷も軽減できる。

なお、キーファクターが見つかっていなければ、無理して入力項目に入れる必要はない。役立つかわからない入力項目を増やすより、ハードルを下げることを優先しよう。

6-3. 意思決定者へのリーチ

3つめの仕掛けは「意思決定者へのリーチ」である。

ホワイトペーパーは、共有性の高い資料である。

ダウンロードした顧客が意思決定者であれば話は早いが、そうでない場合にも、ホワイトペーパーが“よい仕事”をできるように仕掛けておこう。

具体的には、印刷されたときの見やすさを考慮したレイアウトや、意思決定者にとって興味関心が強いであろう内容をピンポイントでまとめたページを作ること、などが挙げられる。

細かいことだが、ページ数が多いホワイトペーパーは割付印刷されることが多いので、割付印刷での仕上がりも確認しよう。

各ページには、ページ番号・自社名・ホワイトペーパーのタイトルを印字しておく。紙ベースでバラバラに共有されることも多いからだ。

6-4. 顧客の感激の受け皿

4つめの仕掛けは「顧客の感激の受け皿」である。

私たちは誰もが忙しい、ということを思い出してほしい。ホワイトペーパーを見た顧客が感激してくれたとしても、すぐ忘れてしまうかもしれない。

そこで、顧客の感激が冷めないタイミングで、“受け皿”を提供する。たとえば、フィードバックのアンケート回答を依頼する、フォローアップの連絡をするなどが考えられる。

最適な受け皿は、それぞれの状況によって異なるので、自社にとっての正解を考えてみてほしい。

ここで意識したいのは「返報性の原理」だ。人間には「何かをしてもらったら、その分をお返ししたくなる」という心理がある。

本記事のエッセンスを活かしてホワイトペーパーを作成していただければ、顧客の期待値を大きく超えることになるだろう。

顧客から見ると「自分のほうが、多くもらっている状態」だ。

「多くもらった分をお返ししたい」という心理がはたらくので、通常時なら無視するアンケートに回答したり、かかってきた電話に出たりしたくなる。

成約率が最も高まるタイミングでもあるので、営業チームのメンバーと連携しながら取り組んでほしい。

6-5. つながりの維持

5つめの仕掛けは「つながりの維持」である。

優れたホワイトペーパーは、すぐコンバージョンにつながらなくても、確実に「種」を植えてくれる。

たとえばバズ部のホワイトペーパーは、

「初めて読んだときは難しくて正直わからなかったが、実践を重ねた1年後にあらためて読んだら、感激しました」

といったフィードバックをいただくことが少なくない。

専門性を爆発させたホワイトペーパーほど、この傾向(=後から効いてくる)は強くなる。

今すぐの成約を焦るよりも、ゆるく長くつながれる仕掛けを作っておこう。

定期的なメール送信のほか、“ゆるく長くつながる”場所としてはTwitterなどのSNSが挙げられる。

Twitterフォローキャンペーンの実施なども含めて、自社にとってよいやり方を模索してみてほしい。

7. まとめ

本記事では「ホワイトペーパー」をテーマに解説した。要点をまとめておこう。

|

なぜホワイトペーパーを作るのかといえば、3つの目的が挙げられる。

|

ホワイトペーパーの基本的な作り方を7つのステップでご紹介した。

|

ホワイトペーパーで注意したいのは「期待値管理」である。そのうえで、効果的なホワイトペーパーを作るポイントは以下のとおりだ。

|

ホワイトペーパーをビジネス成果に直結させる仕掛けとして、以下を参考にしてほしい。

|

“あとは実践あるのみ”といえる。さっそくホワイトペーパーづくりに着手し、顧客とのつながり構築をスタートしてほしい。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。