- オンライン

まだ誤解されがちなストーリーテリング|その本質と実践のコツとは

「コンテンツマーケティングにはストーリーテリングが大事だ!」と耳にしたことがあるだろうか。

人間味のあるストーリーは時に人の感情を大きくゆさぶり、論理的な文章と比べて何倍も人を惹きつける。

スタンフォード大学でマーケティング学教授のJennifer Aakerの研究によると、事実や数字を並べるよりもストーリーがあることで最大22倍も人の記憶に残りやすいことがわかっている。

私が講義を受けたニューヨーク大学でも「ストーリーは魂を宿したデータだ」と言われていた。記事やプレゼン、商品、どんな形であれ、私たちはそれらが持つストーリーを通して物事を理解していると。

ストーリーテリング(物語として語る手法)は10年くらい前からアメリカでマーケティングに取り入れられ始め、今や企業で「ストーリーテラー」という役職ができるほど、重要な要素の1つとなっている。

日本にもその言葉が輸入され重要性が高まっているが、残念ながら日本では本来よりも狭い範囲の意味で取られがちだ。

ニューヨーク大学シリーズ第5弾のこの記事では、本当のストーリーテリングとはなにか、事例を交えながら解説していく。

コンテンツマーケティングで成果を挙げたいと考える方はぜひ参考にしてほしい。

誤解されがちなストーリーテリングの本質とは

ストーリーテリングは、非常にパワーのある伝え方だ。

読み手を惹きつけ、共感を生み出し、人を動かすことができる。

うまく使えば、顧客が増え、あなたのビジネスを心から応援するファンを作ることもできる。

しかし、多くの人がストーリーテリングを誤解したまま実践しているように感じる。

それではストーリーテリングの効果を存分に発揮できないので、非常にもったいないことだ。

実際、私もストーリーテリングについて頭では理解しているつもりでもうまく文章をつくることができず悩んでいた。

なんとか突破口を見つけようと世界中の様々なストーリーコンテンツを片っ端から研究した。

今回、そこから見えてきた共通項から、ストーリーテリング実践のコツについてお話ししたい。

あなたのストーリーに取り入れられるところがあるかぜひ考えてみてほしい。

ストーリーは「時系列に並べる」ということではない

ストーリーを作る時によくやってしまうことの一つは、何が起こったかを時系列に並べることだ。

例えば、「経営者がどんな想いで会社を作り上げたか…」というストーリーを起業の始まりから現在、未来と時系列でただ伝えようとしてしまう。

ストーリーを作る準備として時系列に要素を集めていくことは必要だが、それがそのままストーリーにはなり得ない。

なぜなら時系列に並べただけでは、内容が抽象的で客観的になりがちだからだ。結果として人を動かすこと、引き込むことができるかどうかが重要なのだ。人を動かすストーリーになっていなければ意味がない。

ストーリーの一つのコツは「ビジョン」を見せること

では人を動かすためには何が必要なのだろうか?

それは、読み手に「ビジョン」を見せることだ。

あなたのビジネスによってその人をどう変えるか、社会をどう変えるかを鮮明にイメージさせること。

なぜなら人は、将来自分がどう変わるか・成長するか、未来が見えると行動に移すからだ。

しかし、ただ「この商品でこんなことができます!」という事実を羅列するだけではだめだ。

読み手が今まで考えもしなかった新しいビジョンを見せないと、読み手の感情を揺さぶり強い共感を得ることはできない。

例えば、新型のコンピューターをアピールするとしよう。

よくあるのは、

「新しい機能を備えたコンピューターを開発しました!

これによって簡単に操作できます!」

という内容。機能の素晴らしさは訴求できるが、感情的になることはほぼないだろう。

では、こちらはどうだろうか。

「私たちが生み出すものは全て世界を変えるためです。

今までにない考え方に価値があると信じて、

美しいデザインで簡単に使えるコンピューターを作りました。」

知っている人も多いと思うが、これは今や世界的コンピューターメーカーAppleが打ち出したフレーズだ。

それまでIBMがマーケットを独占していた中で、「新しい価値」求めていた世の人々から共感と期待を獲得した例だ。

事実Appleには熱狂的なファンが多くいることから、ストーリーのパワーをイメージしやすいだろう。

共感を生み出すポイントは社会的価値とオープン、そして愛

人々から共感されるには、3つのいずれかの要素が入っている必要がある。

・社会的価値

・オープンさ

・愛

社会的価値とは、社会的課題を解決するものであるかどうかだ。

少なくとも、あなたのビジネスが社会を悪化させるものであってはならない。例えば、どんなに一部の人に価値があるものだとしても、自然を汚染する要素であったり健康被害をもたらすものだったり社会的に認められていないことをストーリーにしても誰も支持しないだろう。

単なるお金儲けのビジネスではなく、今の世の中をどう変えたくて存在しているということを見せると信頼度が増し、それが共感へとつながる。

次にオープンさとは、自分の失敗や経験をさらけ出すことだ。

機械的に事実を並べられるより、どんな苦労と失敗があったのか背景が見えた方が人は共感を持ちやすい。

「こんなに成功ばかりです!」と言われても、人間は疑念しか持たない。

世の中に完璧なものなどないとわかっているからだ。

それよりも、「10回の失敗があっても、ここだけは成功しました!」と言われた方が信頼を得やすい。

最後に、愛とは読み手を思いやる心だ。

勝手に読み手を愛し思いやろう。そうすれば、熱意をもってより具体的にストーリーを作れるからだ。

例えば、もし顔見知り程度の人が「FXをやろうと思ってる」と相談してきたとする。どう答えるだろうか?

では、相談してきた相手があなたの大切な息子だったとしたらどうだろう。

彼が不利益を被らないように、自分の経験や知識を総動員して具体的なノウハウや注意点など伝えようとしないだろうか。

そういった思いやりは、必ずコンテンツに表われる。

人は「こんなことまで考えてくれてるんだ!」と感動すると、それが信頼と共感へとつながる。

常に読み手が自分の大切な存在として考えよう。

ストーリーはあなたの中にある事実であること

ストーリーは常に事実でなければならない。

あなた自身の中から出てきた事実だからこそパワーがあるからだ。捏造では意味がない。

実際にあなたが経験したことや感じたことをストーリーにするからこそ具体的な表現にでき、そこに生々しさが出てくる。

例えば、世界のストーリーテリングのプロと呼ばれるアニメーションスタジオのピクサー。彼らは多くの人を魅了するストーリーを日々生み出している。

ピクサーが開いたストーリーテリングのオンライン講座で主張されていることは、ストーリーテリングは何かすごいことを話さなくてはならないと考えている人が多いがそれは間違いだということ。ストーリーは自分の中からしか見つけられなくて、それを受け取る人も自分の中と照らし合わせて共感が生まれるというのがストーリーテリングの本質だと。

ピクサーの映画というと、モンスターが出てきたけど努力して奇跡が起きて・・・といった壮大なストーリーが思い浮かぶが、実はクリエイターはみんな自分の日常の何気ないこと、それによって自分がどう感じたかをもとにストーリーを作っているという。そうでないとなぜか人々の共感を得られないと。

ストーリーは作り上げるのではなく、自分の経験や知識から生み出すものであることを覚えておこう。

「感情」を切り取る要約の力が必要

事実を単に発信するのではなく、「感情」を切り取って要約する力が必要だ。

要約というと、長い文章をまとめるということのように思うかもしれないが、少しニュアンスが違う。

数ある要素(事実)の中で、どの部分を切り取れば人々を引き込むストーリーになるのか整理する力だ。

例えば、あなたは新たに開発したお酒を海外に売り出すビジネスを始めるとしよう。

そこで「開発にあたって苦労したこと」をストーリーで伝えることを思いついた。しかし、どのようなことを書けばよいのだろう。

次の3つの表現を見てみよう。

1:抽象的な表現

「たくさんの苦労や障害があって大変だった」

2:具体的な表現

「本当に美味しいお酒を作るために酒蔵を一軒一軒回っていった」

3:感情が伴うエピソード

「お前みたいな若造に何がわかるんだ!」と酒蔵の大将に怒られた。

これらは全て事実だ。とても大変だったことを伝えるために、1のように大変だったと伝えることもできる。2のように、大変だった具体的事実を語ることもできる。そして、3のようにたった一つの具体的なエピソードを話すことで大変だったことを伝えることもできるのだ。

こうして比較してみると、より具体的で情景がイメージできるほうがストーリーテリングと言える気がするし、より読み手を引き込むことができそうなことがわかる。どの事実を要素としてピックアップするかはとても大切な部分だ。

もし事例コンテンツなど誰かインタビューする際は、こういったストーリーを引き出すことを意識して取材できると素晴らしいコンテンツができるだろう。

人を惹きつけるストーリーテリングの7タイプ

では、ここで世界のストーリーコンテンツ事例を紹介していこう。

人を惹きつけるストーリー(物語)の形は7つのタイプに分けられる。これはジャーナリストで小説家のクリストファー・ベッカーの著書”Seven Basic Plots: Why We Tell Stories” でまとめられたものだ。

ニューヨーク大学の講義でも、ストーリーはこの7つのタイプからアプローチすると理解しやすいとされていた。

<ストリーテリング7つのタイプ>

- モンスター退治 “Overcoming Monster”

- 再生 “Rebirth”

- 冒険の旅 “Quest”

- 出発と帰路 ”Journey & Return”

- 無一文から大金持ちへ ”Rags to Riches”

- 悲劇 ”Tragedy”

- 喜劇 ”Comedy”

それぞれ事例を交えて紹介しよう。

1. モンスター退治 ”Overcoming Monster”

強くて大きい敵に立ち向かうストーリーだ。映画や本によくあるクラシックなパターンとも言える。このパターンは簡単に成功した話ではなく、もがき挑戦する姿や、時には失敗なども見せることが必要だ。

ケミカル食品と闘うファストフードChipotle(チポトレ)

Chipotleは、全米中にあるメキシコ料理版のマクドナルドのようなファストフード店。適切に飼育・栽培された食肉や野菜、穀物しか使わないことをモットーにしている企業だ。

実はアメリカでは、経済効率化のためにホルモン注入による食肉の短期飼育や遺伝子組み換えやその他ケミカルによる野菜の大量生産がかなり問題になっていて、消費者がかなり気を付けています。そんな「あくどい業者に対して、私たちは闘う」というChipotleの姿勢が “Overcoming Monster”の意味だ。

このような考え方を原点として、様々なストーリーテリングを企画しイメージ浸透を図っている。

例えば、”Farmed and Dangerous”は、Chipotle提供のテレビシリーズだ。

“Farmed and Dangerous Official Trailer“

Chipotleの理念をそのままストーリーにしているわかりやすい内容で、同社のイメージアップにかなり貢献したもの。

このテレビシリーズの内容は、石油から作られた飼料で食肉を生産する巨大企業Animoilのイメージを良くしようと企むPR会社の社長(悪役)と、それに対抗しようと闘う人たち(農家やこの社長の娘など)のドラマだ。

ストーリー自体にChipotleの名前は出てこないが、メディアで紹介されたりSNSで拡散されたりしたことで「Chipotleがやってる」ということがかなり周知された例だ。

Chipotleは他にも、食物問題を主に取り扱うHuffpostの”Food for Thought” コーナーのスポンサーとなっている。記事の中にChipotleの名前や宣伝はほぼ出てこない。

初代Macを紹介した有名なアップルのCM

1984年に全米が注目するスーパーボウル中に放映されたアップルのCMは有名だろう。

ジョージ・オーウェルの小説「1984」のような監視社会の世界観の中で、一人の女性アスリートが走り抜け、独裁者が写し出された画面に向かってハンマーを投げつけるという内容だ。

これは当時コンピューターのマーケットで圧倒的なシェアを持つIBM社をこの独裁者に見立てて作られたものだ。「アップルが革新的な存在としてマーケットを変える」というイメージが広まり話題となった例だ。

“Apple 1984 Super Bowl Commercial Introducing Macintosh Computer“

また、ニューヨーク大学シリーズ第1弾で紹介したNIKEの例もこの”Overcoming Monster”のタイプに分けられる。(記事:ニューヨーク大学講義から学んだ強いコンテンツマーケティングの要点)

モンスターと闘う物語は共感を得やすく、アメリカでは最も多いストーリーテリングのパターンだ。

2. 再生 ”Rebirth”

このパターンは、あなたが自分自身をより良い人物に変えようとしたり、向いている方向を変えようとする物語だ。基本的には日常生活の中でふとした変化があるといった内容となる。

1つ事例を紹介しよう。

ラグビー選手を心から応援するギネスビール

ラグビー観戦時は多くの人がビールを飲むと言われている。

そういったこともあり、ビール会社のギネスはラグビーのチャンピオンシップのスポンサーになるなど、「ラグビーを応援する存在」として積極的な活動をしている。

その中の1つが、ラグビー選手ガレス・トーマス氏をフューチャーしたビデオだ。

Guinness Rugby – Gareth’s Story

ガレス選手は、荒々しいタックルをしたり怪我が絶えない「野獣 (a beast)」とも言われた選手だった。彼は身体的には強かったが、自分がゲイであることを周りに言えない心の弱さを感じていた。セクシャルマイノリティーであることを隠し続けていた彼であるが、ついにそんな自分に嫌気が差しチームメイトにカミングアウトしたのだ。

チームメイトは彼を暖かく受け入れてくれ、曇りのない100%のガレス・トーマスになれたという内容だ。

ラグビー選手の悩みに寄り添い、ギネスが「自分たちがラグビーをしっかり応援している」ということを新しい視点から伝えた例だ。

3. 冒険の旅 ”Quest”

普通の人がある日突然、何か(モノやヒト、場所など)を探す旅に出発するストーリーだ。

様々な試練がありつつそれを乗り越え、仲間も増え最終的なゴールを達成する。神話学から考える物語の形である「ヒーローズジャーニー」に近く、映画ロードオブザリングというとイメージしやすいだろう。

前章のRebirthが日常の変化であることに対し、Questは新たな環境に足を踏み入れるものだ。

アメックスのキャンペーン広告「冒険は終わらない」

クレジットカード会社として知られるアメリカンエキスプレス(アメックス)は、世の中の働く人を応援する存在として、メディアの運営や動画配信など様々なコンテンツを発信している。

話題になったコンテンツの一つに「冒険は終わらない (The Journey Never Stops)」というキャンペーン広告がある。

このキャンペーンは、女優のミンディ・カリングやGoPro創設者のニック・ウッドマンを含めた4人が新たな冒険に出てどう成功をおさめたかを動画にしたものだ。

例えば、ミンディ・カリングはハリウッドに来て女優としてのキャリアを築いていったストーリーを語っている。

「私たちはみんな冒険の途中だ (We are all on journeys)」とメッセージを発信するアメックス。

人々の冒険にフォーカスしたコンテンツを発信することで、私たちの冒険や挑戦をサポートする企業というイメージを打ち出すことに成功している。

動画はこちらのサイトから見られる。

American Express Journey Never Stops

4. 出発と帰路 ”Journey & Return” – Ultra Beauty

こちらは前述のQuestと類似しているが、新たに冒険に出た人がそこで経験と知恵をつけて家に戻ってくるというパターンだ。新しい場所で何かを学び、日常が変わるというもの。「不思議の国のアリス」がこのパターンに入るだろう。

生命の美を描く化粧品会社Ultra Beauty(ウルトラビューティー)

ウルトラビューティー社は、表面的な美だけでなく、女性の内面の美をサポートする大手化粧品会社だ。女性の味方として、乳がん研究基金などに積極的に寄付を行なっている。

同社が制作した動画がこちら。ある乳がん患者の記録を、「美」をテーマにストーリー化したものだ。

Breast Cancer Survivor’s First Haircut | Ulta Beauty

トレイシーはがん治療によって髪の毛を失うなど、美を含め様々なことに対してポジティブになれなかった。しかし病気を克服してからは自信を取り戻し、病気後初めてヘアカットに行く様子を映している。生命という深い部分での美について説き、ブランドとして多くの共感を得た例だ。

洗濯は女性の仕事なのか?を問うP&G

P&Gの洗剤Ariel(アリエール)のプロモーションを見てみよう。洗濯がなぜ女性の仕事になりがちなのか、疑問を提起したものだ。

Why is Laundry only a mother’s job?

あるインド家庭で、父親が娘夫婦を見て「家事の負担を娘にかけてしまっている」というメッセージとしてストーリーが進んでいく。父親は自宅に帰り、これまで妻に任せていた洗濯を自らやるようになったという内容だ。

こういった問題を男性目線から紐解いていくというのが新しく、女性たちの大きな共感を得てバイラルに広まった。

この動画は2017年トップシェア動画の一つとなり、約11億円に相当するメディア掲載を実現。公開後のアリエール洗剤の売り上げは+76%増えた。

5. 無一文から大金持ちへ ”Rags to Riches”

シンデレラのように無一文から大金持ちになったストーリー。このストーリー型は、物語半ばで一旦成功を手に入れるが一度全て無くし、また手に入れる苦労を描いたものが多い。

例えば、Oracle社の創設者で世界的大富豪として知られるLarry Ellisonはこのストーリーの例として挙がることが多い。Ellisonは、実はスラム街の出身。親戚に育てられ、大学に入学するも2回中退し、その後プログラマーとして働いた。職場で出会った同僚と起業し、それがのちのOracle社となる。巨額の富を得るも、4度の離婚経験など波乱万丈な半生を送っている。

まさにアメリカン・ドリームを表現するこのタイプのストーリーテリングは、人々に勇気を与えるとして多くの人々に指示されている。

男性をヒーローにするデオドラントスプレーのAXE(アックス)

Rags to Richesの要素をユーモアでうまく使ったのが、デオドラントスプレーのAXE(アックス)。

AXE Commercial Compilation – Every Guy’s Drea

「一般男性がAXEをつけたらいきなり女性からモテモテになった!」というテーマを一貫して発信している。不幸な境遇からヒーローになるとはまた少し毛色が違うが、もう少しライトにコメディー風に表現している巧い例だ。

6. 悲劇 ”Tragedy” – Not Great for Brands

これは、シェイクスピアのようなストーリーテリングだ。他のストーリーテリングのタイプがハッピーエンドに対し、それではつまらないので敢えて裏をかいて悲しい結末で終わらせるというもの。

例えば、ある歌手の曲のプロモーション動画。

警察による殺人を社会的課題として取り上げ、誤認で射殺された被害者のストーリーをショッキングな映像や強い表現で発信したものだ。動画を見ている際にウェブカメラがオンになるようになっていて、よそ見をしたり違うことをしていたりすると映像が止まる仕組みになっている。

https://www.futurelearn.com/courses/brand-storytelling/0/steps/11279

https://www.futurelearn.com/courses/brand-storytelling/0/steps/11279

意図を説明しにくく批判も受けやすいため、このパターンはかなり難しい。実際に使われているケースは少ない。

7. 喜劇 ”Comedy” – Diapers

コメディー調のストーリーテリングは比較的イメージしやすいタイプであるが、最も成功が難しい。「笑い」を意図して作るのはそれなりの準備と計算が必要だ。

大人目線でオムツを語ったホーム用品店Sam’s Club

Sam’s Clubは、会員制の少し高級路線のホーム用品店だ。おすすめのオムツのプロモーションのため作った動画がこちら。

Big Game Zen Babies: Member’s Mark Comfort Care Diapers

赤ちゃん2人が、渋い大人の声でオムツの気持ち良さを語り合ういう内容だ。特に大人が言いそうな口癖や言い回しを言っているのに顔が可愛い赤ちゃんというギャップがうけ、バイラルに広まり話題となった。

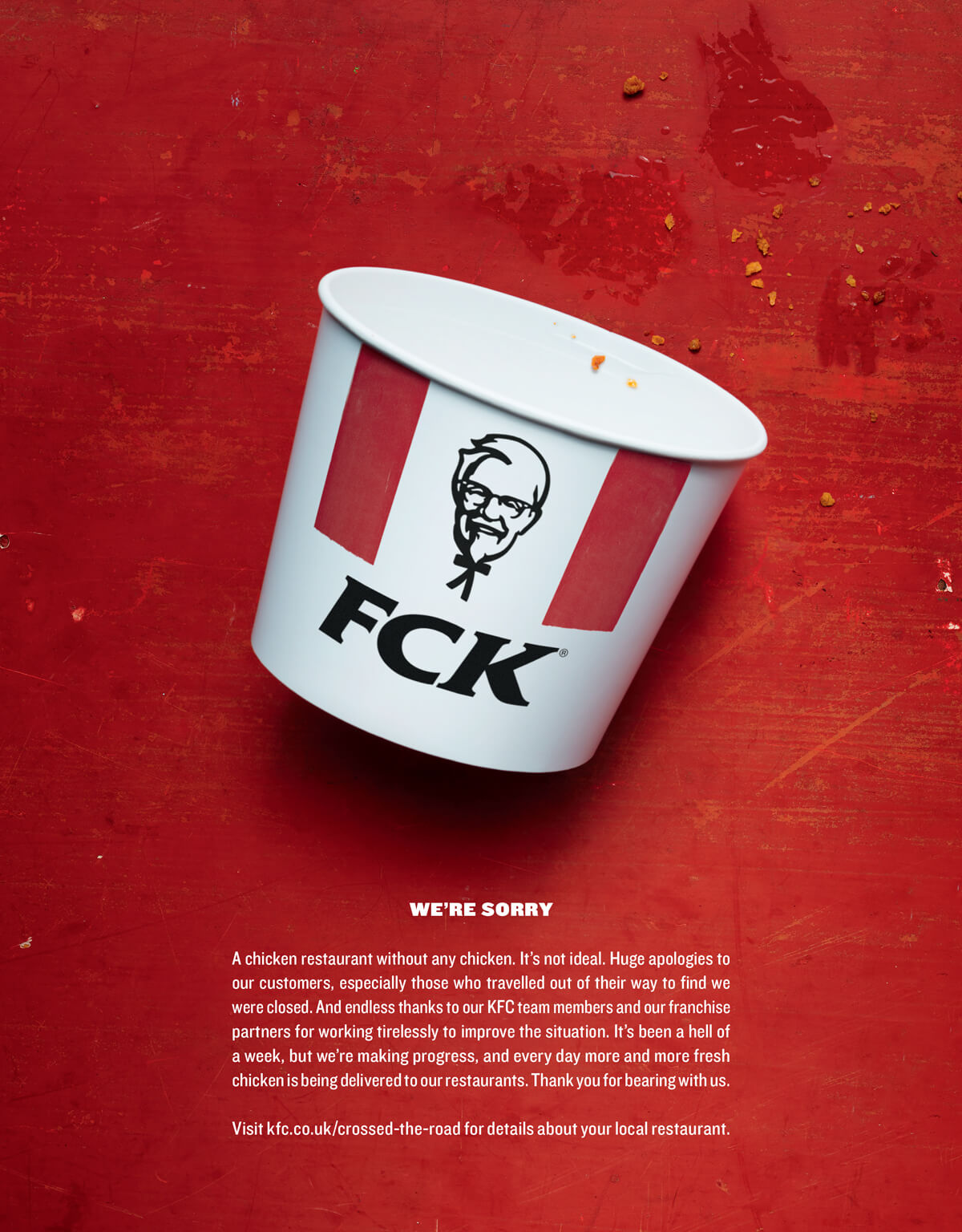

自らのチキン不足を揶揄したKFC

2018年2月にケンタッキーフライドチキン(KFC)に主要材料である鶏肉の供給が間に合わないという悲劇が起こり、イギリス中の800店舗が営業を停止しなければならなくなる事態に。そこで、KFCは素早く一面広告を出し、謝罪をしたがその内容が秀逸でSNSで話題となった。

話題となったのは、KFCの文字が大きな負の感情を表すF(U)CKとなっている点。

あまり言葉にしてはいけない汚い言葉とされるが、こんな事態でもユーモアを忘れない会社として多くの人々の共感を得た。また、この強い言葉の裏に、KFCがこの状況に不本意で「なんとかしたい」と怒りにも近い落胆をうまく表現している。危機的状況をユーモアで克服しようとした巧い例だ。

さらには、この広告は”Overcoming monster”タイプにも当てはまる。

最後の言葉、”Thank you for bearing with us.”は、「私たちと一緒に耐えてくれてありがとうございます」という意味だ。チキン不足という共通の敵を「一緒に克服しよう」という消費者と目線を合わせていることがわかる。

まとめ

「ストーリーテリング」と一言で表現しても、様々な形があることがおわかりいただけただろうか。Webサイトや動画、SNSや言葉の表現まで、内容は多種多様だ。

ストーリーテリングを実現するためには、まずは企業が何を目指しているのか目的を明確にすること。その上で最適な表現方法(ストーリーテリング)を考えていくことが必要だ。

あなたのストーリーは何だろう?ぜひこの記事を参考にして考えてみてほしい。

ニューヨーク大学全5回シリーズ

ニューヨーク大学のデジタルマーケティング講座で学んだ内容について、全5回に分けて配信していく予定だ。

ぜひ次回も楽しみに待っていてほしい。

第1回目:ニューヨーク大学講義から学んだ強いコンテンツマーケティングの要点

第2回目:10の海外マーケティング事例から新しいアイデアを探そう

第3回目:コンテンツマーケティング責任者必見|チームで共有「戦略の文書化」

第4回目:コンテンツの質を上げる秘訣「ジャーナリストのように考える」とは

第5回目:まだ誤解されがちなストーリーテリング|その本質と実践のコツとは(当記事)

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。