- オンライン

【2025年】弁護士の集客ノウハウを公開!問い合わせ 7倍増の成功事例

「弁護士の集客」にお悩みだろうか。

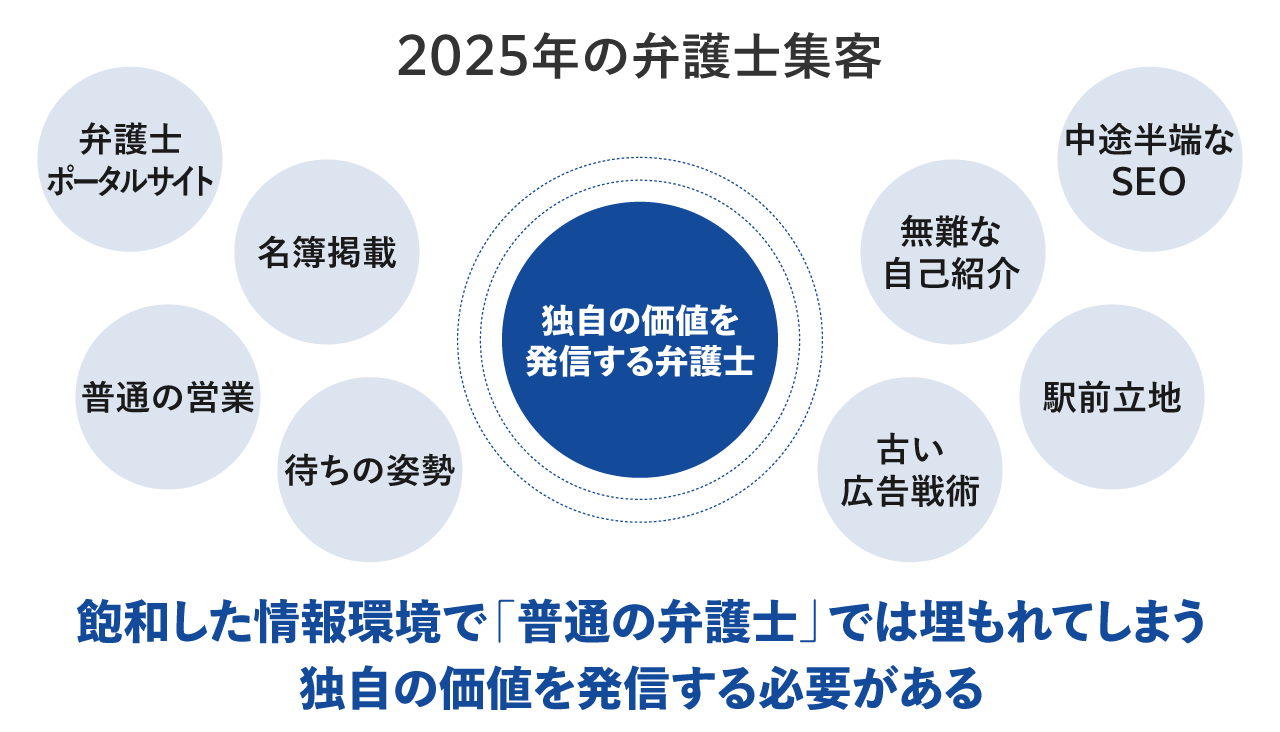

結論からいえば、中途半端なSEO、無難な自己紹介、そして古臭い広告戦術では、誰の視界にも入れず終わるだろう。

2025年、弁護士業界は従来の常識が通じない大転換期に突入している。今、顧客はあなたが想像している以上に、飽和した情報環境で弁護士を選び放題なのだ。

誰もがプレイングフィールドに立ち、ネットで話題になれるこの時代、もはや「普通の弁護士」でいることは「存在しない」に等しい。独自の価値を発信し、存在感を放たねばならない。

本記事では、旧来の営業手法とは異なる「2025年の集客戦略」を伝えていく。「この人になら頼みたい」と思わせる魅力的な存在になり、途切れることのない集客を実現しよう。

目次

1. 【2025年】弁護士の集客手法 17個の概要とオススメ度

まず、「どんな集客法があるのか、選択肢を網羅的に把握したい」という方向けに、2025年における弁護士の集客手法をまとめた。オススメ度は★マークで表記(最大5)している。

| 手法名称 | 概要 | オススメ度 | |

|---|---|---|---|

| 1 | コンテンツマーケティング(オウンドメディア構築・運営) | 自事務所ブログや専門情報サイトで、高品質な法律コンテンツを蓄積。検索上位獲得で信頼度アップ、他施策との相乗効果も大きい。 | ★★★★★ |

| 2 | ローカルSEO・Googleビジネスプロフィール最適化 | 「地域名+弁護士」や「地域名+注力分野」で上位表示を狙い、口コミ管理で地域の顧客を獲得する。 | ★★★★★ |

| 3 | SNS総合戦略(Instagram、X、Facebookなど) | 各プラットフォームの特性や利用者属性に合わせた情報発信で、幅広い層にアプローチする。 | ★★★★★ |

| 4 | eBook・ホワイトペーパー配布 | 有料級のガイドやレポートを無料配布して、見込み顧客リストを獲得する。 | ★★★★☆ |

| 5 | YouTube解説動画シリーズ | 判例・事例解説など長尺動画で専門性を丁寧に訴求する。 | ★★★★☆ |

| 6 | ライブ配信Q&Aセッション | SNSや動画配信でライブ相談会を開催。顧客との双方向の対話で信頼を構築する。 | ★★★★☆ |

| 7 | インフルエンサー・他専門家とのコラボ | 有名人やほかの士業との対談・ライブ企画で、知名度と信頼性を大きく高める。 | ★★★★☆ |

| 8 | メールマガジン | 専門テーマごとのメール配信でリテンション(顧客維持)強化、再訪問・依頼誘導を行う。 | ★★★★☆ |

| 9 | 他士業・企業とのパートナーシップ | 税理士・会計士などと連携し、相互紹介で新たな顧客層を開拓する。 | ★★★★☆ |

| 10 | Web広告(リスティング・リターゲティング) | 即時リーチが可能。ただし、費用対効果はコンテンツ次第で大きく左右される。 | ★★★★☆ |

| 11 | オンラインウェビナー | 特定テーマでセミナーを開催する。質疑応答も可能。集客力はライブ配信には劣る場合が多い。 | ★★★☆☆ |

| 12 | 短尺動画マーケティング(TikTok、Instagram、YouTubeなど) | 15~60秒の法律知識動画で、口コミで広がりやすい仕組みを狙い、若年層への認知度を高める。 | ★★★☆☆ |

| 13 | ポッドキャスト配信 | 音声で専門情報を発信し、通勤・隙間時間のニーズに対応する。 | ★★★☆☆ |

| 14 | Facebookグループ・コミュニティ運営 | 専用コミュニティで質疑応答・交流し、顧客ロイヤルティを高める。 | ★★★☆☆ |

| 15 | PR記事・専門メディアへの寄稿 | 権威メディアへの掲載で、専門性・信頼性をアピールする。 | ★★★☆☆ |

| 16 | 業界ディレクトリ登録 | 弁護士ポータルサイトへの登録で基本的な認知は確保できる。ただし、多数の類似サービスから比較検討されるため、差別化が難しい。 | ★★☆☆☆ |

| 17 | 旧来の広告(ローカル紙・チラシ) | 紙媒体で地域への認知を狙う。シニア層へのリーチには有効な場合もあるが、費用対効果は低い傾向。 | ★☆☆☆☆ |

ご覧いただくとわかるとおり、最もオススメ度が高いアプローチは「コンテンツマーケティング」である。

コンテンツマーケティングを中心に、SEOやSNS、動画、Web広告などを組み合わせれば、強力な相乗効果を得られるだろう。

2. 2025年の弁護士集客は「コンテンツマーケティング」をやるべき理由

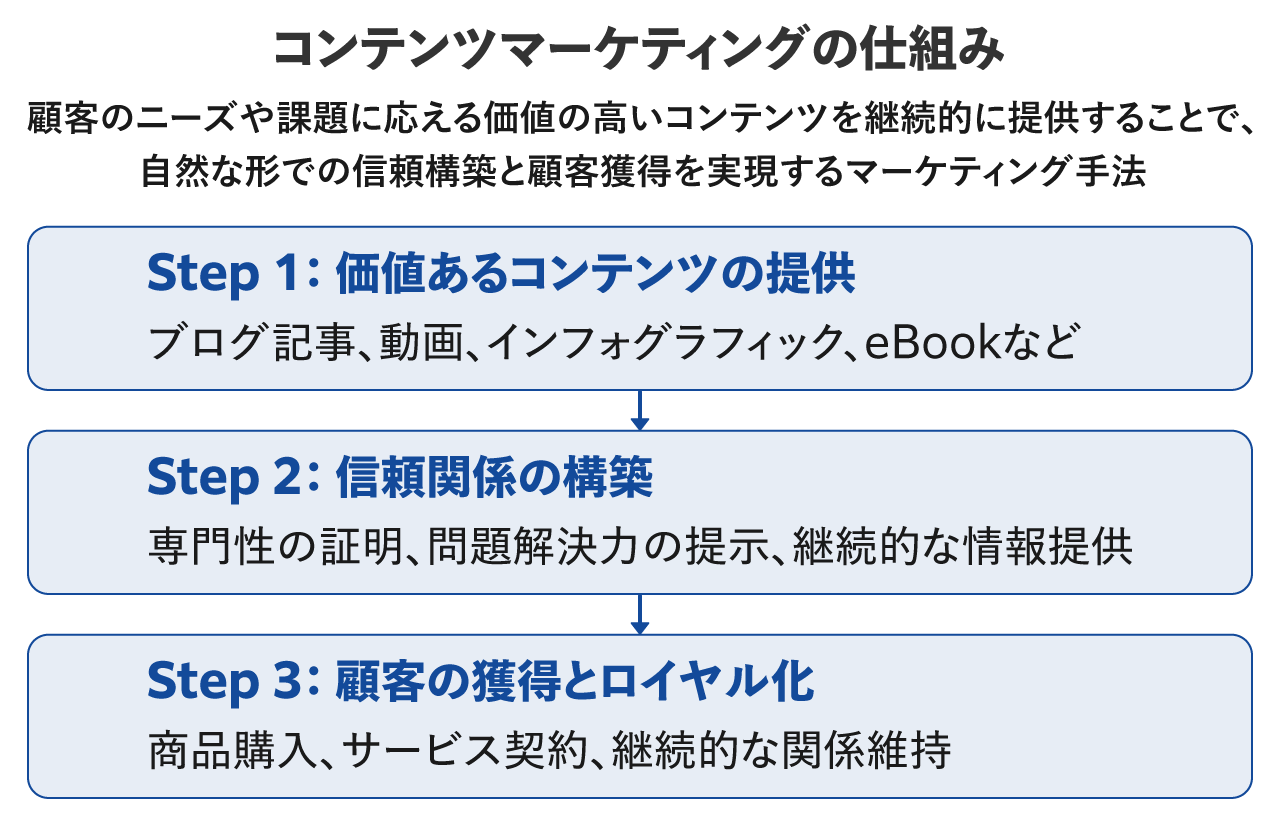

コンテンツマーケティングとは、顧客のニーズや課題に応える価値の高いコンテンツを継続的に提供することで、自然な形での信頼構築と顧客獲得を実現するマーケティング手法である。

コンテンツマーケティングとは何か、詳しく知りたい方は、「コンテンツマーケティングとは?|広告費ゼロで10倍の売上を達成した手法」を読んでから、このページに戻ってほしい。

ここでは、なぜ弁護士がコンテンツマーケティングをやるべきなのか、その理由を解説する。

- 従来型集客の終焉

- インフルエンサー型弁護士の台頭と個性の必然性

- 比較と淘汰が進むネット社会で「見つけてもらう」ための武器

- AI時代は付加価値がなければ無意味

- テクニックではなく「価値」で上位表示される時代

2-1. 従来型集客の終焉

2025年、駅前立地や弁護士会の名簿掲載、名刺交換による「待ちの営業」はもう効かない。

ネット上には無数の弁護士があふれ、昔ながらの「品位ある専門職」イメージだけでは誰も振り向かないからだ。

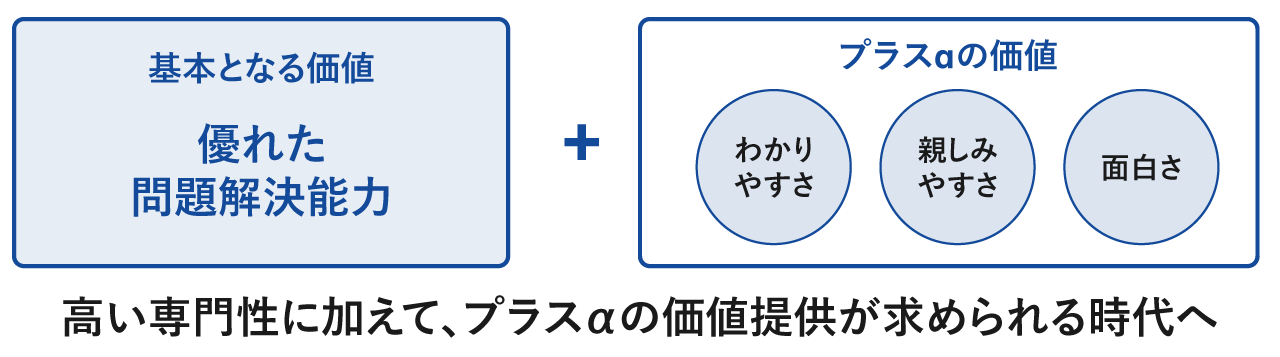

顧客は「偉そうな先生」ではなく、優れた問題解決能力と、プラスアルファの「わかりやすさ」「親しみやすさ」「面白さ」などの価値をあわせ持つ存在を探し求めている。

ここで勝つためには、ただ座して待つのではなく、顧客が自ら探し出し共有したくなるコンテンツを戦略的に発信する必要がある。つまり、コンテンツマーケティングこそが、崩壊した従来型集客に代わる新たな基盤となる。

2-2. インフルエンサー型弁護士の台頭と個性の必然性

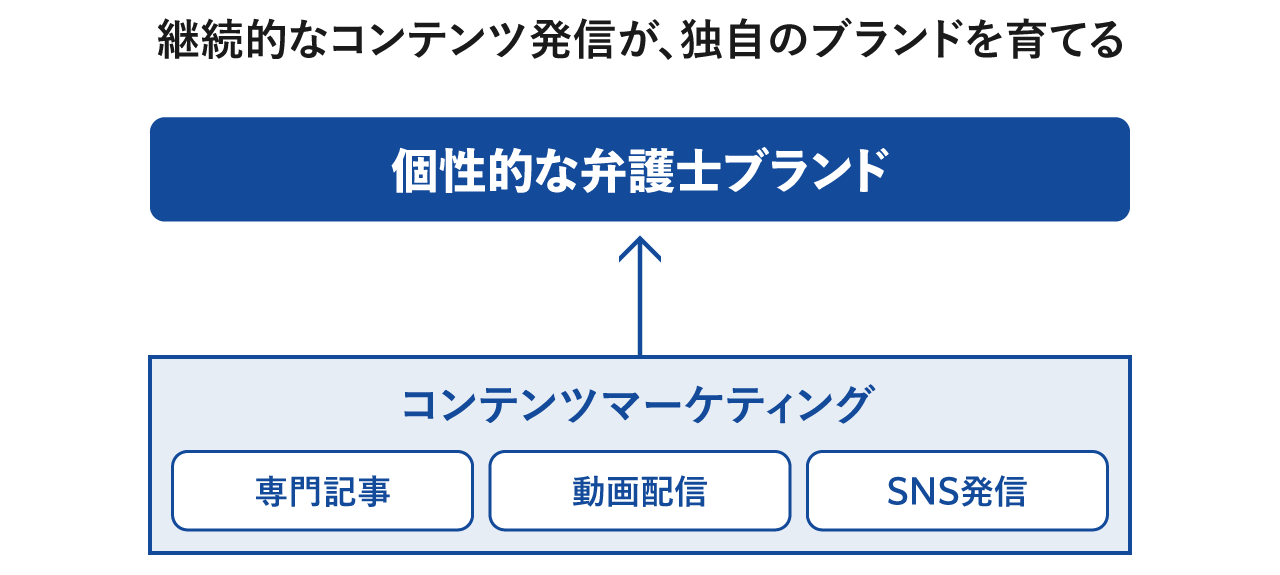

近年、「弁護士インフルエンサー」と呼ばれるような情報発信に長けた弁護士の存在感が増している。

フォロワー数万・数十万規模の弁護士が、キャッチーな個性をウリにSNSや動画で発信し、多くのユーザーの目に触れているのだ。

コンテンツマーケティングは、こうした「個性的なブランド弁護士」を生み出し、差別化する最適な土壌である。

オリジナルのオウンドメディアや専門特化の記事、独自企画の動画シリーズなど、コンテンツを軸に個性をパッケージングすれば、自己ブランドを鮮烈に印象づけられる。

2-3. 比較と淘汰が進むネット社会で「見つけてもらう」ための武器

ユーザーは、指一本で検索するだけで、膨大な数の情報を得ることが可能だ。

“独自性” も “記憶に残る要素” もない弁護士は、検索の海で埋没してしまう。

逆に、強烈な記事や役立つコンテンツ、秀逸な動画解説を武器とすれば、「この人に相談したい!」と思わせるきっかけを量産できる。

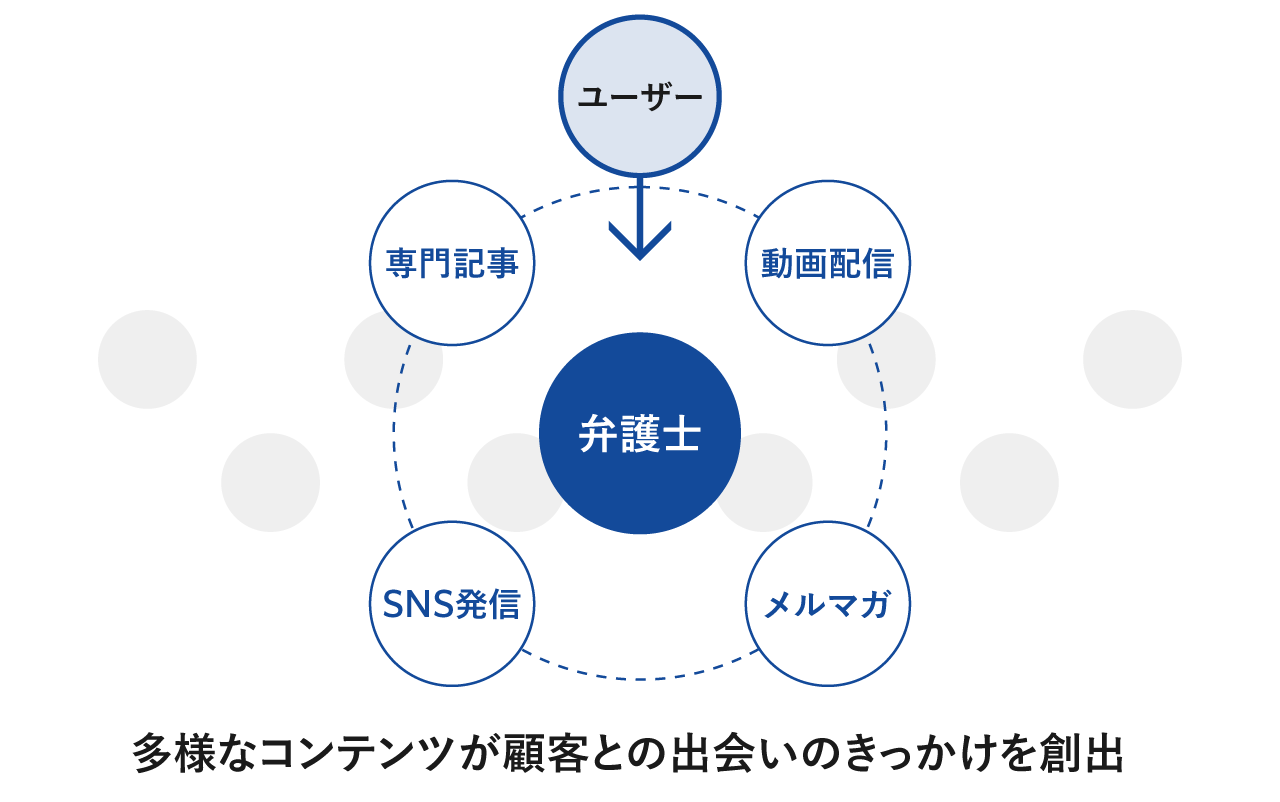

コンテンツマーケティングは、数え切れない弁護士の中から自分を見つけてもらう仕組みを内包しており、タッチポイント(顧客接点)の創出に欠かせない戦略だ。

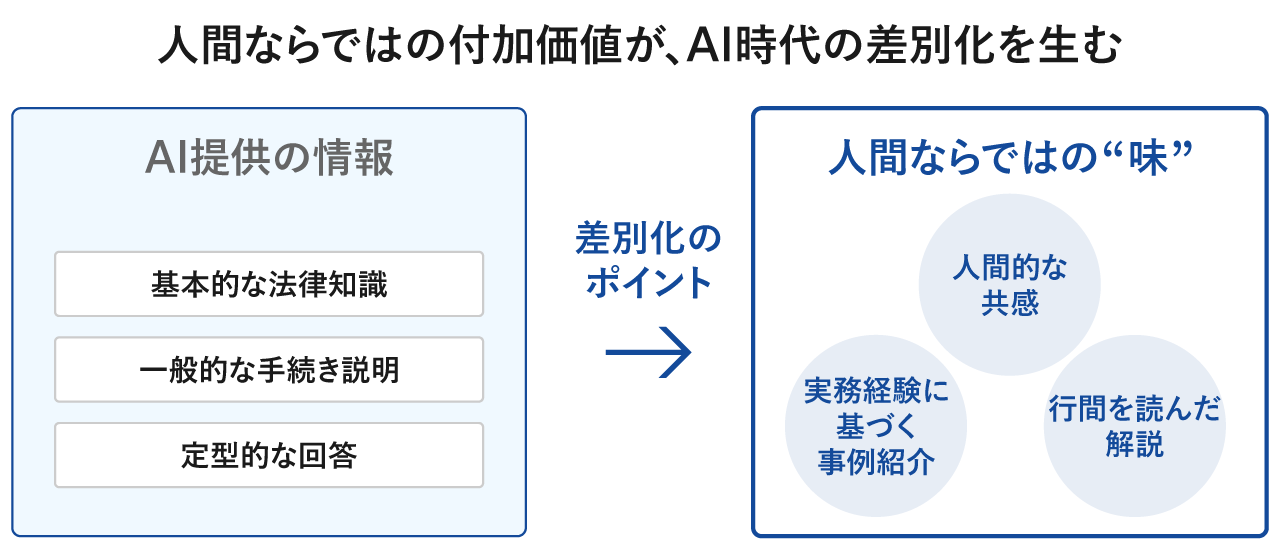

2-4. AI時代は付加価値がなければ無意味

2025年、顧客は基本的な法律知識をAIから無料で得られるため、「ありふれた情報」の価値は薄れるばかりだ。

ここで求められるのが、人間的な共感、実務経験に基づく事例紹介、行間を読んだ解説──といったAIには出せない “味” である。

コンテンツマーケティングは、これらの人間的・創造的な要素を前面に押し出せる最大の舞台だ。

独自視点のオウンドメディアや、わかりやすい解説動画コンテンツでファンをつかみ、AIでは満たせないニーズを刺激できる。

2-5. テクニックではなく「価値」で上位表示される時代

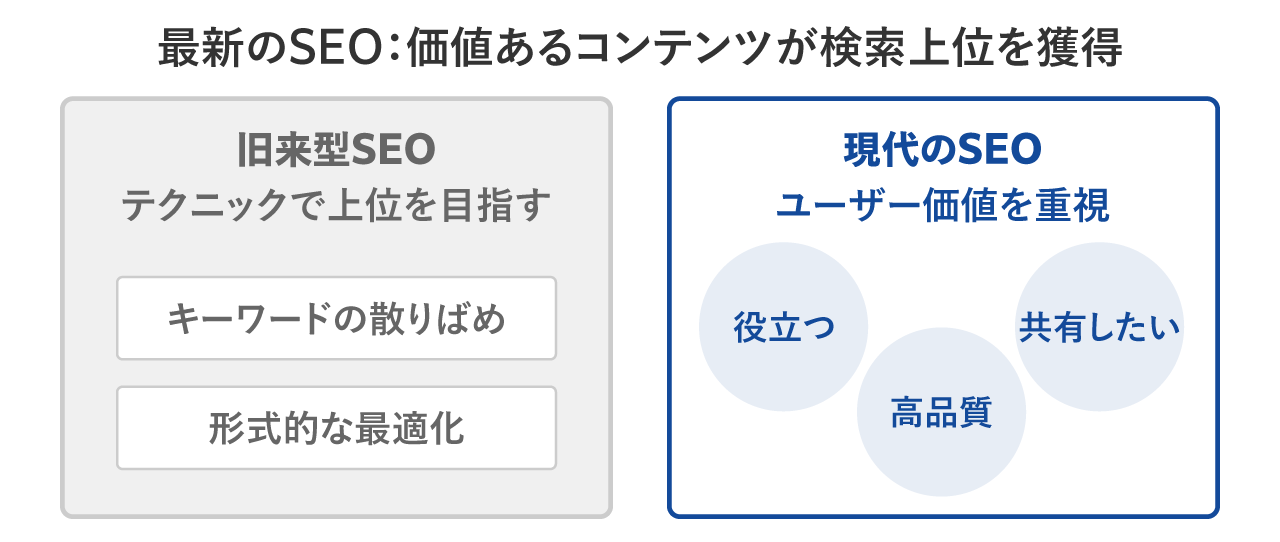

「コンテンツづくりなど面倒なことをしなくても、SEOで検索上位を獲得すればいいのでは?」

という疑問にも答えておこう。

かつては表面的なSEOテクニックでも通用したが、現在の検索アルゴリズムは進化している。

さまざまなシグナルによって、Webページがユーザーにとって有益か・有益でないかが評価されている。ユーザーにとっての価値が低いページにSEOテクニックを盛り込んでも効果は限定的で、飽和する同業者の中で埋もれてしまう。

コンテンツマーケティングは、ユーザーが「これは役に立つ!」「人に教えたい!」と感じる “価値ある情報” を自ら生み出す仕組みだ。

コンテンツマーケティングそのものが検索強化の鍵になり、「コンテンツ=集客力」へと転化する。

***

ここまでの話をまとめると、古典的手法が崩壊し、個性勝負のインフルエンサー型弁護士が台頭する今、ユーザーはオウンドメディアやSNS、動画といったコンテンツ発信の場で「この人なら!」と思える弁護士を探している。

要するに、2025年の弁護士集客は、コンテンツマーケティングなくして成立しない。

3. コンテンツマーケティングの弁護士集客ケーススタディ

一方、「コンテンツマーケティングといわれても、概念的で理解できない」という声が多いことも承知している。

そこで、ハウツーを解説する前に、弁護士集客の成功事例を3つ、紹介しよう。

- 専門分野特化型の法律事務所が参考にしたい事例

- 個人事務所が参考にしたい事例

- 大手法律事務所が参考にしたい事例

インタビューの詳細は別記事に譲り、本記事では成功を導いた本質的なポイント(いわば、戦略的インサイト)を抽出して記載する。核心部分だけを効率的にキャッチアップしてほしい。

※文中敬称略

3-1. 専門分野特化型の法律事務所が参考にしたい事例

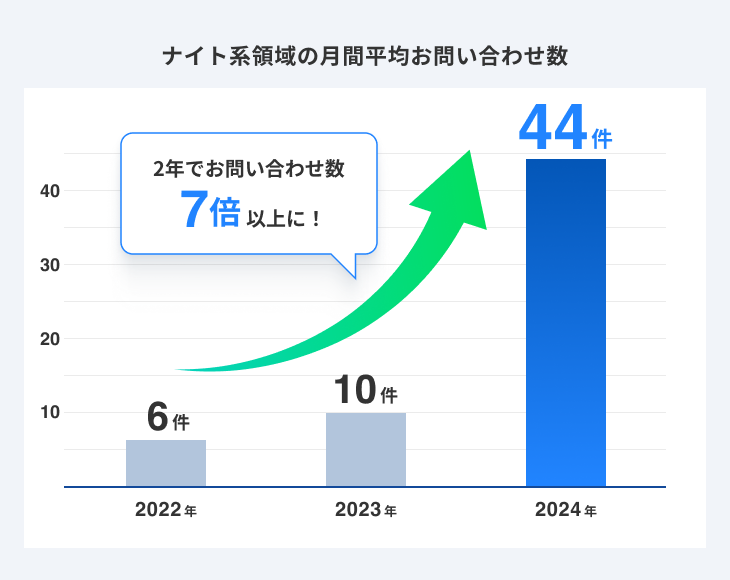

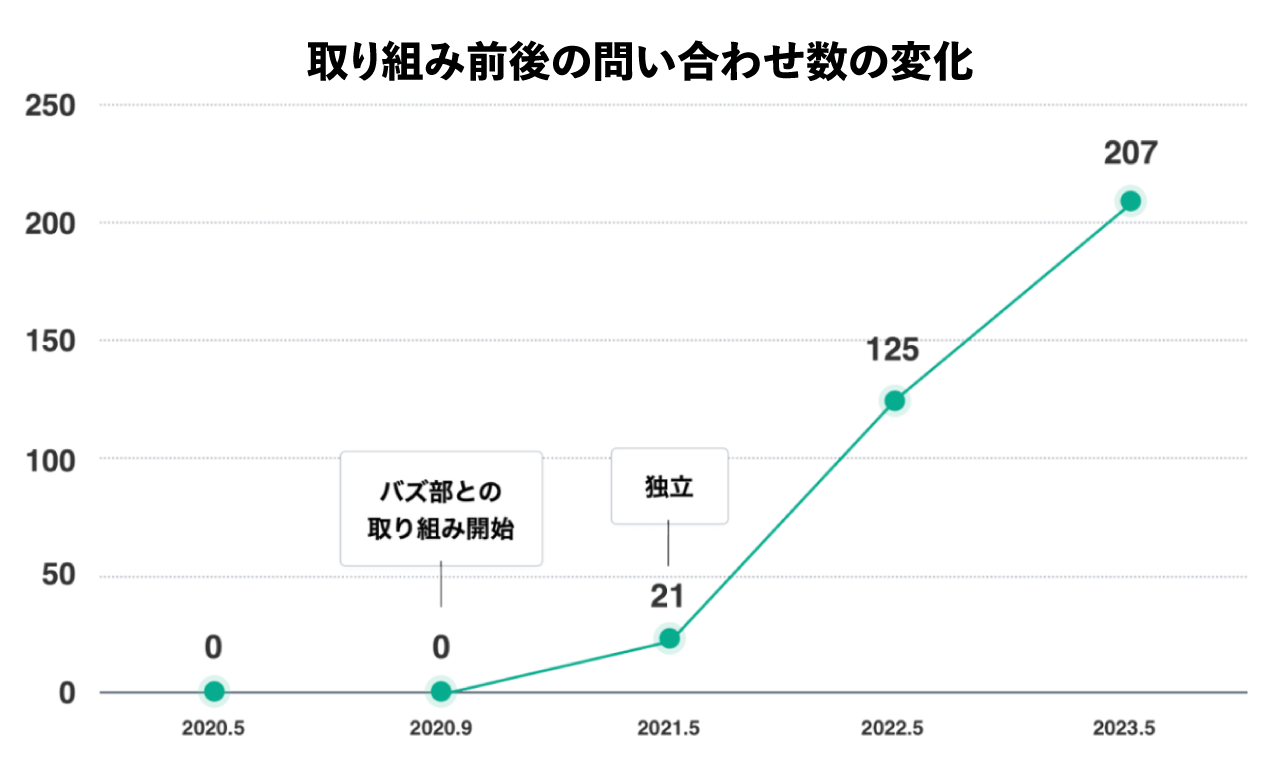

グラディアトル法律事務所は、ナイト系の領域やWebトラブルなど、比較的ニッチな領域で事業展開を行っている。2年で注力領域の問い合わせ数7倍という集客力の増強を成し遂げた事務所である。

インタビュー記事:2年で注力領域の問い合わせ数を7倍以上に増やした法律事務所

本件のインサイトを8つ、見ていこう。

(1)自事務所メディアでの集客基盤強化

弁護士ポータルサイト頼みの時代は終わった。コンテンツマーケティングに真剣に取り組めば、数年のスパンで、自事務所サイト経由の問い合わせ数が増加する。広告費に頼らない「自立型」の集客基盤の確立に向けて早期に手を打ったことは、大きな成功要因だ。

(2)専門領域でのニッチ戦略

ナイト系やWebトラブルなど、比較的ニッチな領域での展開が有効である。ニッチな分野は競合が少ない。本件では2年で特定分野の問い合わせ件数を7倍以上に伸ばしている。ニッチだからこそ独自性が際立ち、ユーザーの「この分野ならこの事務所」という認識につながる。

(3)コンテンツ品質への徹底的なこだわり

コンテンツ制作では、「深い掘り下げ」と「実務経験に根差した高品質な情報提供」が鍵である。ユーザーの顕在ニーズはもちろん、潜在ニーズまで網羅するコンテンツを構築し、既存の「表面的なコタツ記事」を圧倒する質を保つことが、継続的な流入と問い合わせ増加につながる。

(4)同業者・専門家も参照するレベルの情報量

読者は法律の素人ばかりではない。警察官や行政書士、ほかの弁護士といった同業・専門家が「資料的価値がある」「わかりやすく、参考になる」と認めるような記事が生まれれば、そのメディアは信頼性と権威性を確立する。結果的に一般ユーザーへの信頼感向上にも寄与する。

(5)内製化+外部ライター活用で大量生産体制確立

記事品質向上には、弁護士自身の知見投入が欠かせない。ただし、多忙な弁護士がすべてを執筆するのは難しい。外部ライターを活用し、弁護士が監修・チェックする「分業体制」を構築すれば、月30本以上の高品質コンテンツ生産も可能になる。この安定的な供給がドメインパワーを強化し、SEO順位上昇を促す。

(6)長期的視点での資産構築としてのSEO

広告依存は掛け捨てであり、費用を止めれば流入は止まる。一方、コンテンツマーケティングでSEO順位を押し上げれば、自事務所サイトが資産化する。成果が出るまでに時間はかかるが、一度築いたオウンドメディア資産は、複利的に効果を増し、将来の広告費削減や安定した顧客獲得を可能にする。

(7)トップや担当者の「ガッツ」と覚悟

ハイレベルなコンテンツを量産するには、相応の手間と努力が必要である。品質の管理や校正、記事戦略の方向付けなど、膨大な作業量に耐える「ガッツ」と、継続的改善へのコミットメントが欠かせない。本気で取り組む経営者や担当者が存在する事務所は、他社が尻込みする高品質・高頻度のコンテンツ発信を実現し、競合優位に立てる。

(8)外部パートナー選定の重要性

記事制作代行業者を適当に選ぶと、法律知識不足による低品質な記事が量産されてしまう。ヒアリングや事前設計をしっかり行い、ニッチ領域を的確にコンテンツ化できる能力のある支援企業を選べば、質を犠牲にせず大量のコンテンツを生み出せる。この正しいパートナー選びが成功への近道である。

▼ インタビュー記事はこちら

2年で注力領域の問い合わせ数を7倍以上に増やした法律事務所

3-2. 個人事務所が参考にしたい事例

問い合わせゼロから、わずか3年で月200件近くの問い合わせ数を実現し、しかも代表1人で成果にたどり着いたリバティ・ベル法律事務所の事例は、オウンドメディアを用いるコンテンツマーケティングの本質的なヒントを提供している。

インタビュー記事:お問合せ 0→200件/月。代表1人で成果を実現させた弁護士事務所の秘訣

インタビュー記事:お問合せ 0→200件/月。代表1人で成果を実現させた弁護士事務所の秘訣

この事例から得られる7つのインサイトは以下のとおりである。

(1)広告費ゼロでも成功可能な「自走型」集客モデルの確立

弁護士事務所が自前のコンテンツマーケティングで成果を出せば、広告費に依存せず、持続的な顧客流入が可能になる。実際に広告費ゼロで月200件もの問い合わせを獲得しており、自事務所メディアは資産として機能する。ポータルサイトやランキング依存型の古い手法を捨て、自立した集客基盤を築くべきだ。

(2)本来の顧客層から「選ばれる」記事作り

顧客から「先生にお願いしようと決めていました」という言葉を引き出すには、単なる情報提供以上の価値が必要である。コンテンツ制作においては、ユーザーが疑問や不安を抱く段階からその先に踏み込み、読者の潜在ニーズまで丁寧に汲みとった記事構成が求められる。結果、「この人なら頼れる」という心理的ハードルが下がり、信頼関係が芽生える。

(3)ユーザー視点の徹底と具体的な行動指針の提示

記事を単なる知識の羅列ではなく、「具体的な対処法」や「行動を後押しする指針」としてまとめ、読者に明確なベネフィットを提供する。たとえ抽象的な法律概念であっても、子どもでも理解できるほど噛み砕き、結論を冒頭に提示するなど「わかりやすさ」を極めれば、ユーザーはその記事を「問題解決の出発点」として認識する。

(4)キーワード設計とニーズ分析による精度向上

たまたま思いついたテーマで記事を書いても、成果には結びつかない。体系的なキーワード選定とニーズ分析によって、検索ユーザーが何を求めているかを明確化できる。検索ボリュームが小さなキーワードやニッチな相談領域でも、「そこに困っているユーザー」が確実に存在する場合は、有用なコンテンツを通じて顧客化につなげられる。

(5)オウンドメディア運営初期の辛さと「継続」の重要性

成果が出ない初期段階は、疑心暗鬼や挫折の誘惑が強い。しかし、半年から1年半程度かけて本格的な成果が出始めるケースがあることを踏まえれば、目先のPV数や短期的な問い合わせ減少に振り回されず、ユーザーニーズに即した記事を積み上げることが大切である。

(6)専門家としての知見とユーザーの「顔が見える瞬間」

コンテンツが顧客に届き、問い合わせにつながり、さらにその問い合わせからの受任率が上昇するにつれ、書き手である弁護士はユーザー(読者)の顔が見えるようになる。「誰に向けて書いているのか」が明確になればなるほど、より的確で役立つコンテンツが量産される好循環が生まれる。

(7)自分なりの基準・方針を確立する重要性

ノウハウや手法を外部から学ぶことは出発点に過ぎない。最終的な成功には、得た知識を自分なりに再整理し、基準化し、ルールとして定着させるプロセスが必要である。これによって記事制作がパターン化しても質を維持し、安定的な成果獲得へとつなげられる。

▼ インタビュー記事はこちら

お問合せ 0→200件/月。代表1人で成果を実現させた弁護士事務所の秘訣

3-3. 大手法律事務所が参考にしたい事例

弁護士法人ベリーベスト法律事務所がオウンドメディア「リーガルモール」を通じて月4,400件以上の問い合わせを獲得し、212万PVものアクセスを生み出した事例は、コンテンツマーケティングの本質と可能性を示している。

インタビュー記事:問い合わせが月4,400件以上!自社メディアで驚異的なCV数を生み出した弁護士事務所

この圧倒的成果から読み取れる7つのインサイトは以下のとおりである。

(1)「ユーザーのため」を突き詰めるコンテンツ戦略が鍵

コンテンツマーケティングを成功させるには、単にSEOで上位表示を狙うだけでは不十分である。ユーザーが本当に知りたい情報を、わかりやすく、丁寧に提供し、悩みを解消する最高のコンテンツを追求することが不可欠だ。「小学生でも理解できる」水準を目標に情報を噛み砕き、専門用語を平易化し、読者の不安や疑問に直接的に応える構成を徹底するべきだ。

(2)資本投下より「愛」に根差した長期的視点

広告費ゼロでも、ユーザー目線の高品質コンテンツを持続的に公開し続ければPVと問い合わせは増加する。本件では、半年から1年程度は成果が出なくとも根気強く続け、最終的に4,400件以上の月間問い合わせを実現した。これは「与えること」が先行し、「ユーザーへの愛」をマインドセットとする発信姿勢がやがて大きなリターンをもたらすことを示す。

(3)専門性の活用とわかりやすさの両立

弁護士という専門的職業の強みを活かしつつ、難解な法律分野の情報をユーザーが理解しやすい形に翻訳するからこそ、差別化と価値創出が可能になる。「専門性 × わかりやすさ」というアプローチが、問い合わせ増加を後押しする。

(4)品質基準の体系化と組織的効率化

高品質なコンテンツを大量生産するためには、「誰が書いても同水準の質」を維持できる内部ルール、設計書、チェック体制が重要である。本件では、4名1チームの5チーム体制で週3記事を制作し、4〜5時間を1記事に費やすなど、徹底したオペレーションで効率と品質を両立させている。仕組み化は、成果を安定的かつ拡大可能なものにするために、欠かせない。

(5)社会的価値提供がブランドイメージを強化する

「法的トラブルの8割は正しい情報があれば自己解決できる」──そんなユーザーの実態に即した情報提供は、社会貢献であり、事務所ブランド価値の向上に直結する。ユーザーが感謝の声を寄せ、コンテンツの「誠意」を感じ取るほど、ブランドイメージが好転し、問い合わせしやすい土壌が築かれていく。

(6)コンテンツ品質がサービス品質を想起させる

ユーザーは「優れたコンテンツを優れたサービスの前兆」と捉える。相談前から「ここなら信頼できそうだ」と感じれば、問い合わせへの心理的ハードルが下がる。質の高いコンテンツ群は、事務所全体の価値観を顧客に伝える「営業パーソン」として機能する。

(7)他施策とのシナジーと拡張可能性

コンテンツマーケティングで大量の見込み客を獲得しながら、リスティング広告やSNS広告を併用すると、さらなるCV最大化を狙える。本事例では既存戦略を生かしつつ、新たな広告媒体にも挑戦し、全方位的な集客強化を目指す指針が示されている。

▼ インタビュー記事はこちら

問い合わせが月4,400件以上!自社メディアで驚異的なCV数を生み出した弁護士事務所

4. 弁護士集客のためのコンテンツマーケティングの始め方

続いて、「自事務所でも、コンテンツマーケティングを始めてみたい」という方向けに 、ファーストステップの踏み出し方をお伝えしよう。

- ステップ1:専門領域・顧客ターゲットを明確にする

- ステップ2:キャラクターと伝え方を設計する

- ステップ3:オウンドメディアを立ち上げる

- ステップ4:SEOキーワード戦略を立てコンテンツを最適化する

- ステップ5:SNSやメールマガジンで拡散・再利用する

- ステップ6:効果測定と改善を継続する

4-1. ステップ1:専門領域・顧客ターゲットを明確にする

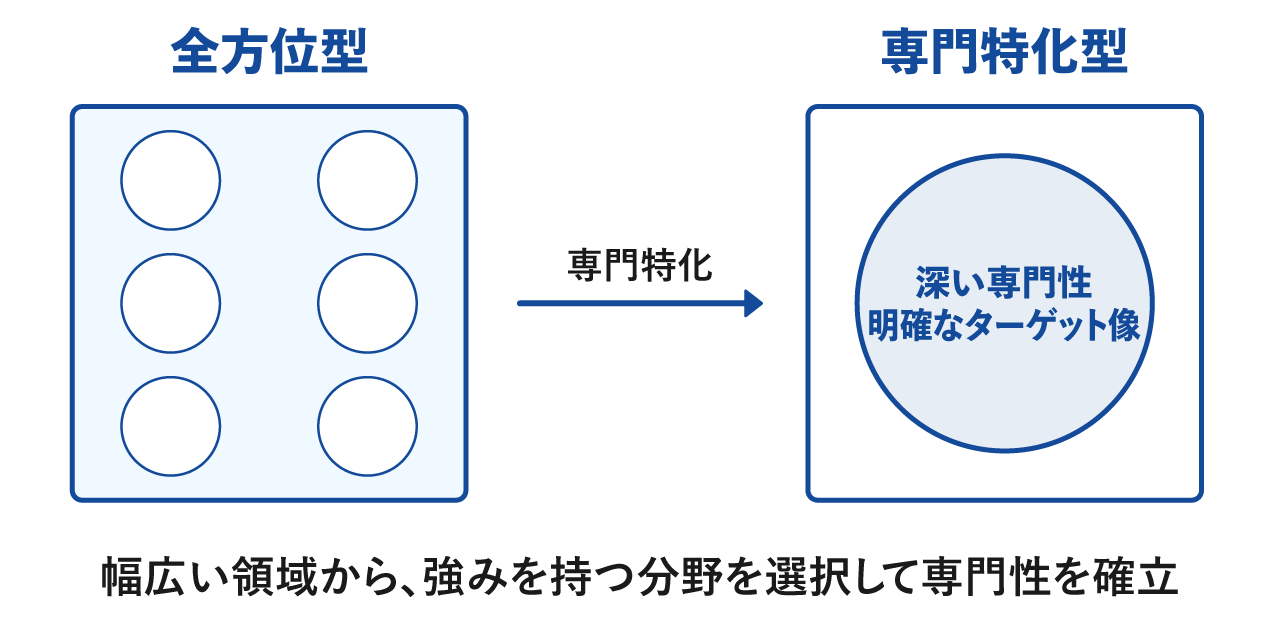

1つめのステップは「専門領域・顧客ターゲットを明確にする」である。

まずは自分が強い分野(離婚、相続、労働、企業法務など)を1つか2つ選ぶ。すべてに手を出すのではなく、「この分野ならこの弁護士」と思われるポジションを築くことが大切だ。

次に、その分野で悩む顧客層をイメージする。個人なのか企業の法務担当者なのか、シニア層なのか若年層なのか、どのような暮らしをしているのか。誰に向けて、どんな課題を解決したいのかを具体的に定める。

【アクション例】

- 「離婚問題」で「30代~40代女性」「子育て中のワーキングマザー」が主要なターゲット、といった具合に絞り込む。

- サイトのコンセプトを設定して、サイト運営の軸とする(例:『子育て世代の女性が、離婚後も安心して生きるための法律サポート拠点』)。

- ターゲットの悩み・疑問点を箇条書きで列挙し、後のコンテンツの土台とする。

4-2. ステップ2:キャラクターと伝え方を設計する

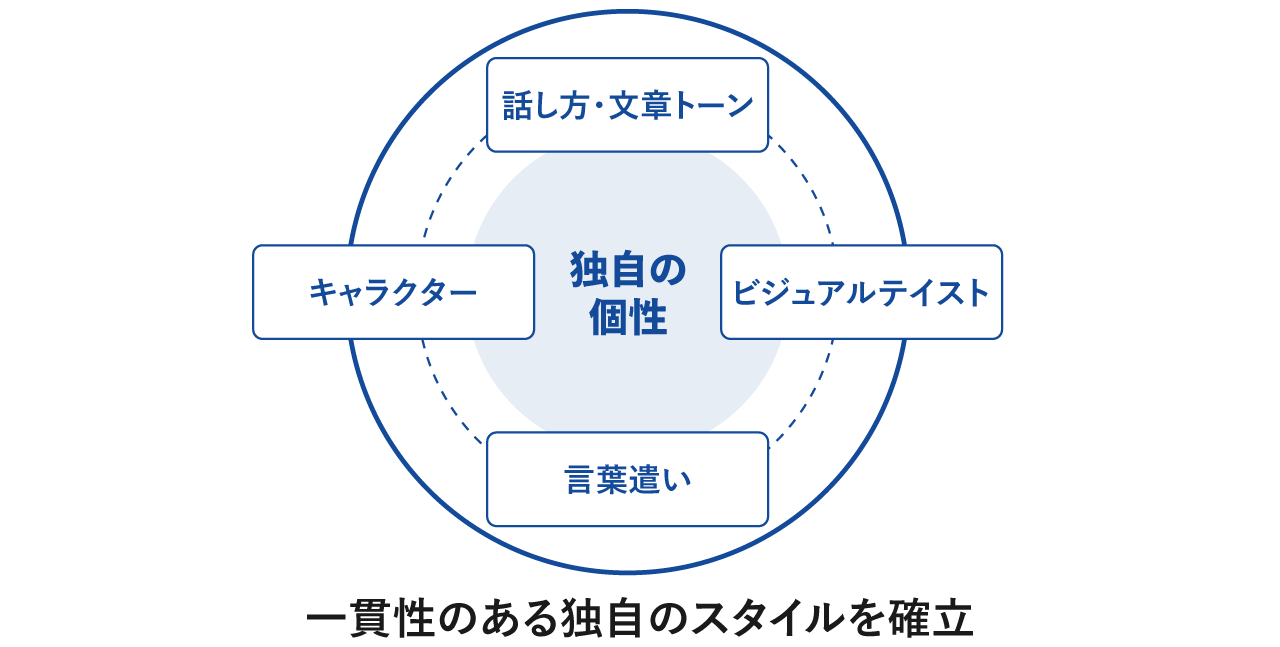

2つめのステップは「キャラクターと伝え方を設計する」である。

ただ専門知識を語るだけでは埋もれる。あえて「弁護士だけどフランクでサブカル好き」「人情派で熱い弁護士」など、個性を出すと記憶に残りやすくなる。

話し方や文章トーン、コンテンツ中の言葉遣い、ビジュアルテイストも統一し、「あなたらしさ」を明確に打ち出そう。

【アクション例】

- 自分の強み・キャラを3つ挙げる(例:「親しみやすい」「図解が得意」「時事ネタに強い」)。

- トーン&マナーを決める(例:専門用語はなるべく噛み砕き、ユーモアや比喩を入れる)。

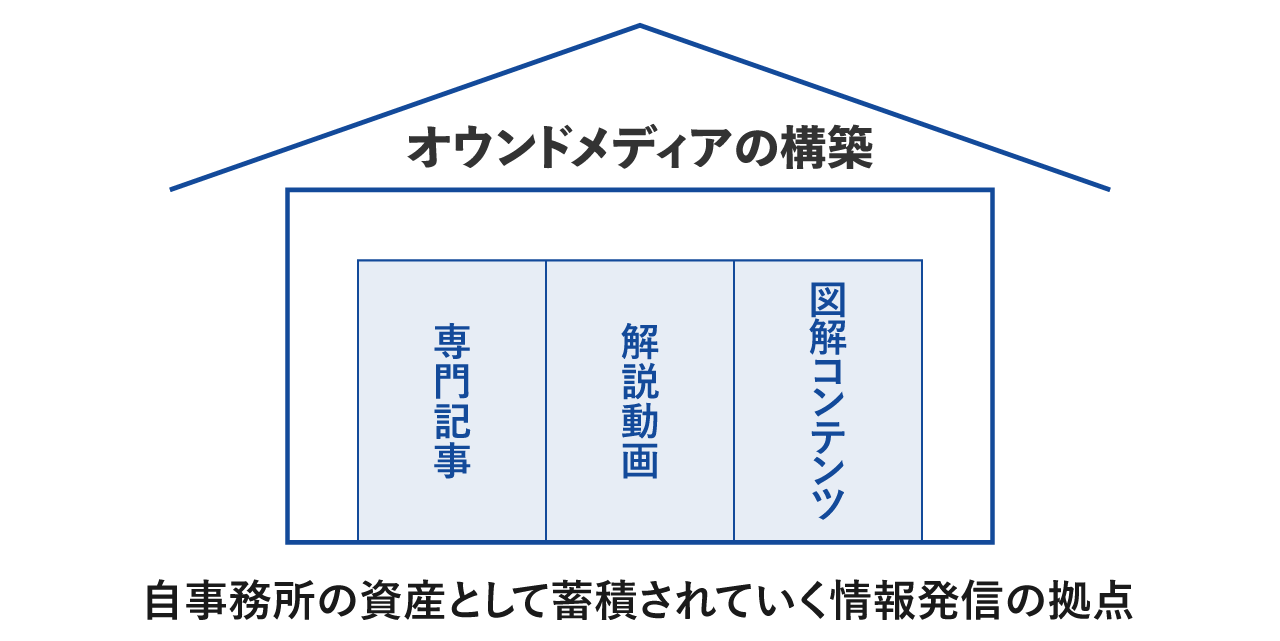

4-3. ステップ3:オウンドメディアを立ち上げる

3つめのステップは「オウンドメディアを立ち上げる」である。

オウンドメディア(自事務所のブログ・サイト)は、自事務所の資産としてコンテンツを蓄積していく、情報発信の拠点だ。ここを中核に据え、そこに定期的に新しいコンテンツを蓄積していく。

【アクション例】

- WordPressを使って、ブログを立ち上げる(参考:WordPressとは│集客できるブログの作り方まとめ)。

- サイトのコンセプトやキャラクター設定に合わせたデザインやプロフィール設定を行う。

- 問い合わせフォームを準備する(参考:WordPressにお問い合わせフォームを設置する方法と手順を解説)

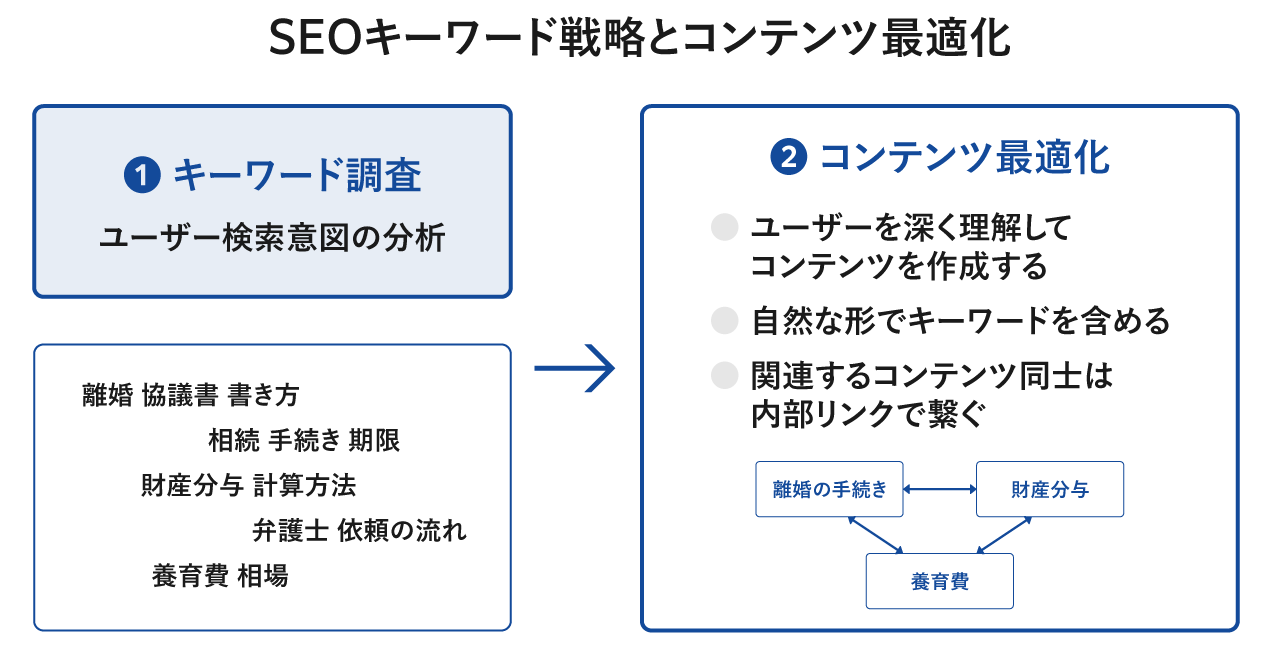

4-4. ステップ4:SEOキーワード戦略を立てコンテンツを最適化する

4つめのステップは「SEOキーワード戦略を立てコンテンツを最適化する」である。

ステップ1で明確にしたターゲットが検索しそうなキーワードをリストアップする。 バズ部のキーワード設計代行サービスはこちら

それらのキーワードで検索するユーザーの悩みや課題を深く調べ、ニーズを満たすコンテンツを作成する。

作成するコンテンツには、キーワードを適切に盛り込む。ただし、不自然に詰め込むのではなく、あくまでユーザーにとって読みやすい文章を心がける。

さらに、関連するコンテンツ同士を内部リンクで繋ぎ、ユーザーがサイト内を回遊しやすい構造にする。

【アクション例】

- Googleキーワードプランナーやラッコキーワードを使って、ターゲットが検索しそうなキーワードを調査する(例:[離婚 協議書 雛形][相続放棄 期限 過ぎた]など)。

- 検索ユーザーを深く理解するために、実際の法律相談事例を参照したり、Q&AサイトやSNS上での当事者の質問・悩みを分析したりして、検索意図を把握する。

- 各記事のタイトル・見出し(H1~H4タグ)・本文に、選定したキーワードを自然な形で含める。

- 過去に作成した関連コンテンツへの内部リンクを設置する(例:[離婚]についての記事から[財産分与]についての記事へ内部リンクを貼る)。

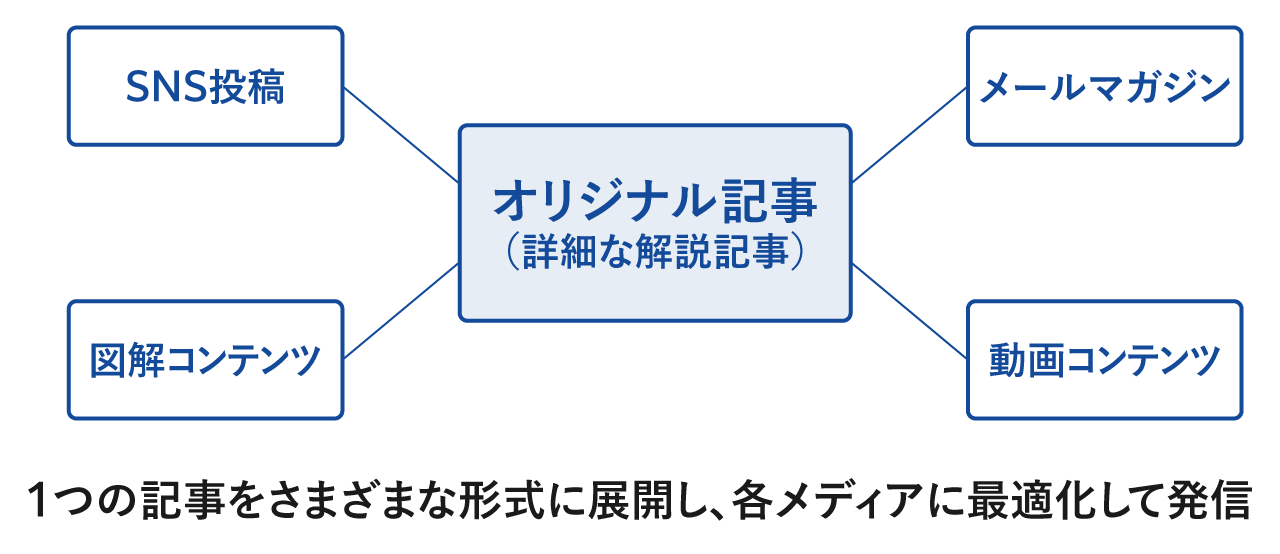

4-5. ステップ5:SNSやメールマガジンで拡散・再利用する

5つめのステップは「SNSやメールマガジンで拡散・再利用する」である。

作ったコンテンツは放置せず、複数チャネルへ拡散してアクセスを呼び込む。

ブログの記事をもとにショート動画を作成したり、その要点をInstagramの画像投稿でサマライズしたり、ひとつのネタを複数の形で展開する。

メールマガジンで更新情報を配信し、SNSのフォロワーに新着を告知するなど、接触頻度を高める。

【アクション例】

- 1本の記事から「短いQ&A動画」「インスタ向け図解」「メールマガジンでの告知」といった二次コンテンツを制作する。

- コンテンツ更新のたびに、SNS上で読者の興味を引く解説やコメントを添えて発信する。

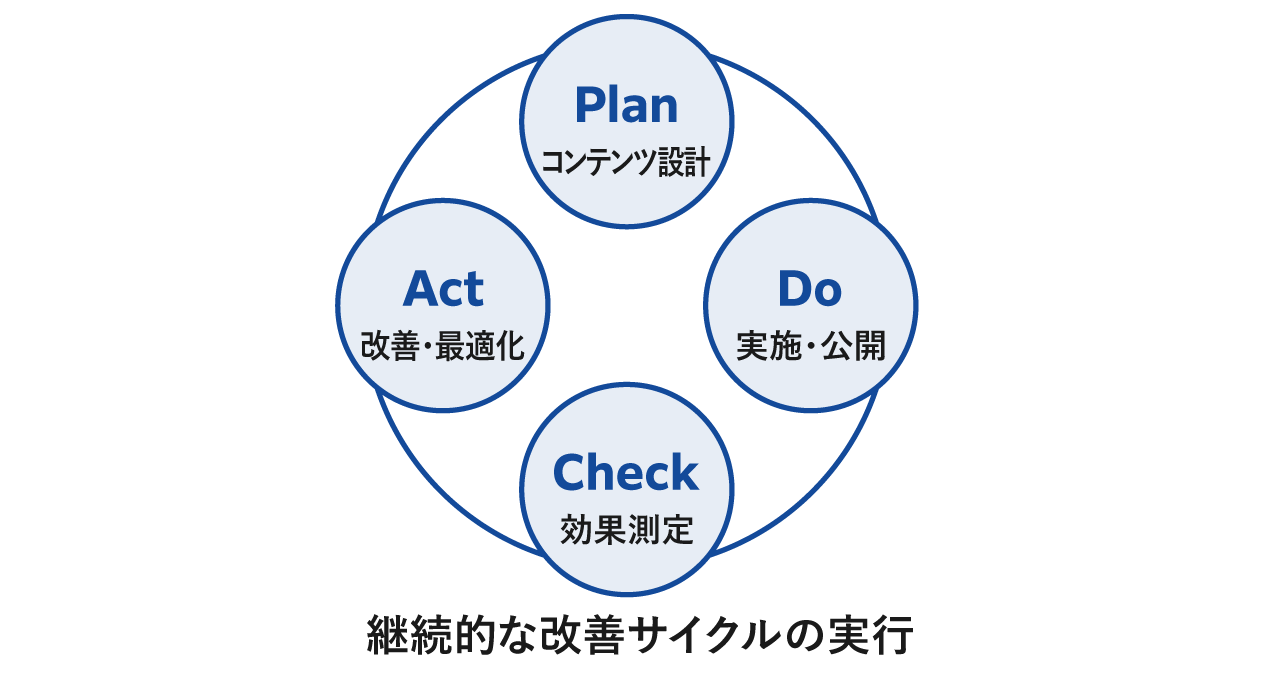

4-6. ステップ6:効果測定と改善を継続する

6つめのステップは「効果測定と改善を継続する」である。

アクセス解析ツールやSNSのエンゲージメント、問い合わせ数の推移をチェックして、どのコンテンツが反応良好なのかを判断する。

上手くいったフォーマットやテーマは再強化し、反応が鈍いものは別のアプローチを試す。

「このネタは反響が大きかったから、より掘り下げた記事を追加しよう」といったPDCAサイクルを回していく。

【アクション例】

- 毎月1回、アクセス数・問い合わせ件数・SNS反応を集計する。

- 良かったコンテンツはバリエーション展開し、不評だったテーマは別の切り口で再挑戦する。

***

以上、簡単にコンテンツマーケティングの始め方を解説した。

これはコンテンツマーケティングのとっかかりでしかない。が、取り組んでみると、コンテンツマーケティングは難しい理論ではなく「顧客が求める情報を、自分らしさを交えてわかりやすく届ける、実践的なプロセス」であることが実感できるだろう。

より深い情報は、以下の記事を参考にしてほしい。

5. 新しい弁護士集客の戦略で生き残るポイント

最後に、これから新たに弁護士集客に取り組む方に押さえてほしいポイントをお伝えする。

- 真面目さや誠実さは前提条件でしかない

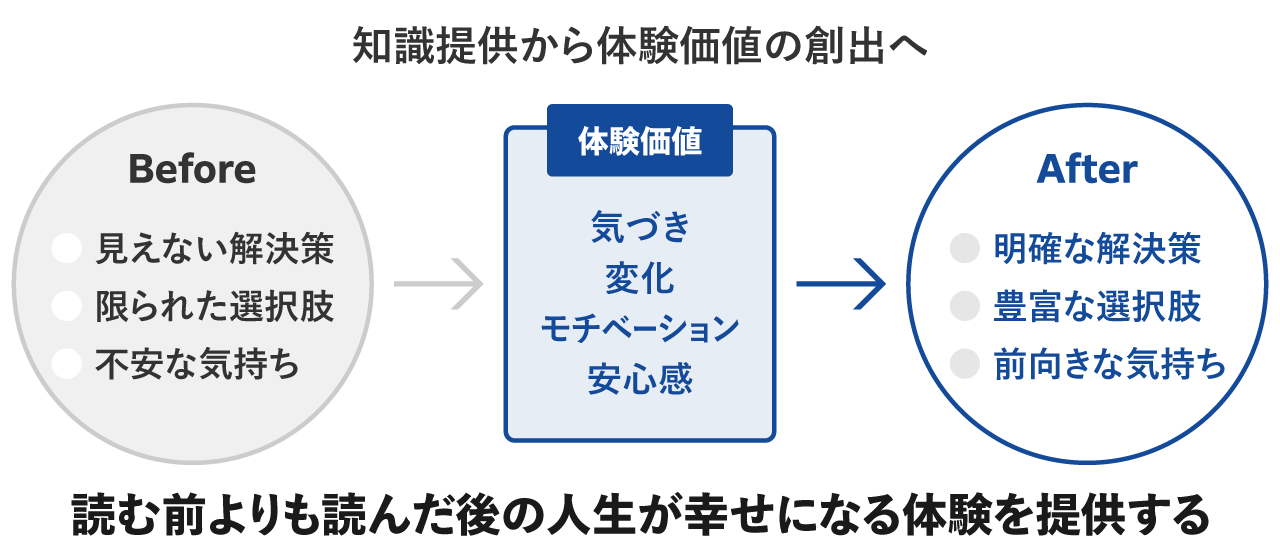

- 単なる知識提供から体験価値へ

- 本気ならば本気の企業と協働すべき

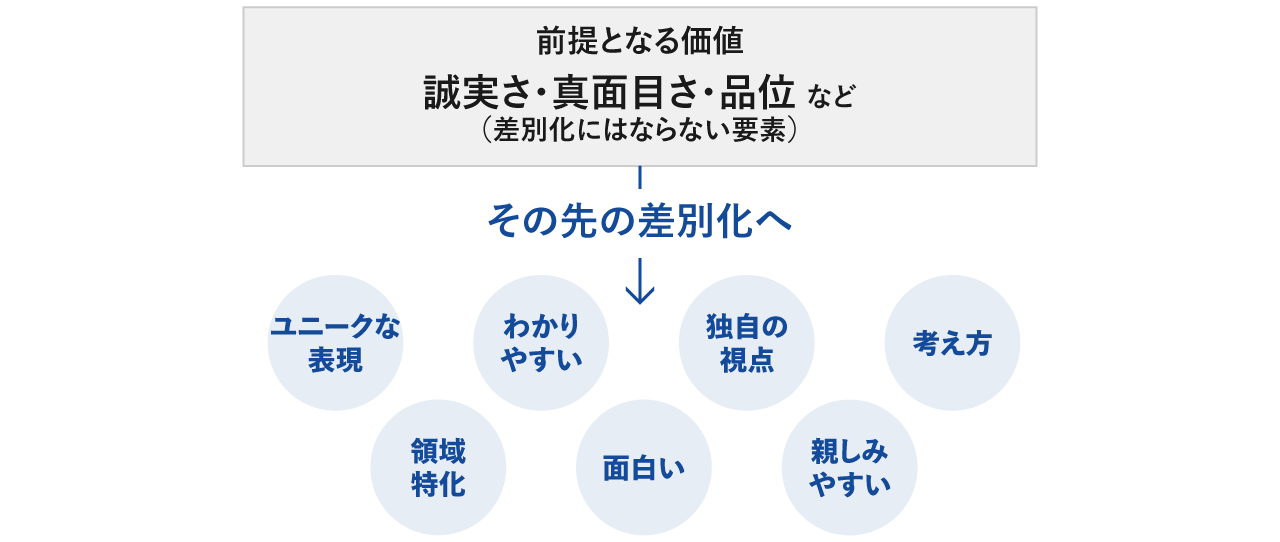

5-1. 真面目さや誠実さは前提条件でしかない

法律事務所のホームページを多数分析していると、多くの弁護士が自身の誠実性や真面目さをウリにしていることがわかる。

しかし、真面目さや誠実さは法律家として当然期待される前提条件だ。そこに差別化要素はない。

むしろ「どれだけ特定分野に特化できるか」「オリジナルの情報を発信できるか」「ユニークな表現を用いてわかりやすく伝えられるか」といった部分こそが、現代の法曹界で顧客の心をつかむ鍵となっている。

たとえば、

- 離婚問題なら離婚後の生活設計や精神的ケアに踏み込んだ具体的なノウハウを提示する

- 相続なら生々しいトラブル事例をわかりやすく図解する

といったように “一般にはあまり語られない切り口” を見せることで、読者は「ここになら頼りたい」と感じる。

「集客」という課題と向き合うことは、このようなユーザー一人ひとりの心理と向き合うことだ。「誠実で真面目」は当然のものとして、その先の差別化を考えよう。

5-2. 単なる知識提供から体験価値へ

知識を提供するだけならAIで十分だ。弁護士が絡む余地は「体験価値」を提供することにある。

ここでいう「体験価値」とは、単なる情報消費を超えた、ユーザーに変化や気づきをもたらす経験だ。

コンテンツを読んだ結果、ユーザーが「読む前には見えなかった解決策」に気づき、「読む前よりも生きやすく」「読む前よりも選択肢が増えてハッピー」になること。

つまり、知識を受け取るだけではなく、その知識を活用して、自分の人生や現状を一歩改善できる感覚、行動を起こせるモチベーション、さらには精神的な安心感を得られるような変化を誘発することが重要だ。

「読む前よりも読んだ後の人生のほうが幸せになるという体験」

を届けるために、コンテンツを作ってほしい。

2025年現在、こういったコンテンツは、Google検索の上位にランクインしやすいことも、申し添えておく。先にも述べたとおり、Googleの検索アルゴリズムが、ユーザーファーストの有益なコンテンツを優先するようになったからだ。

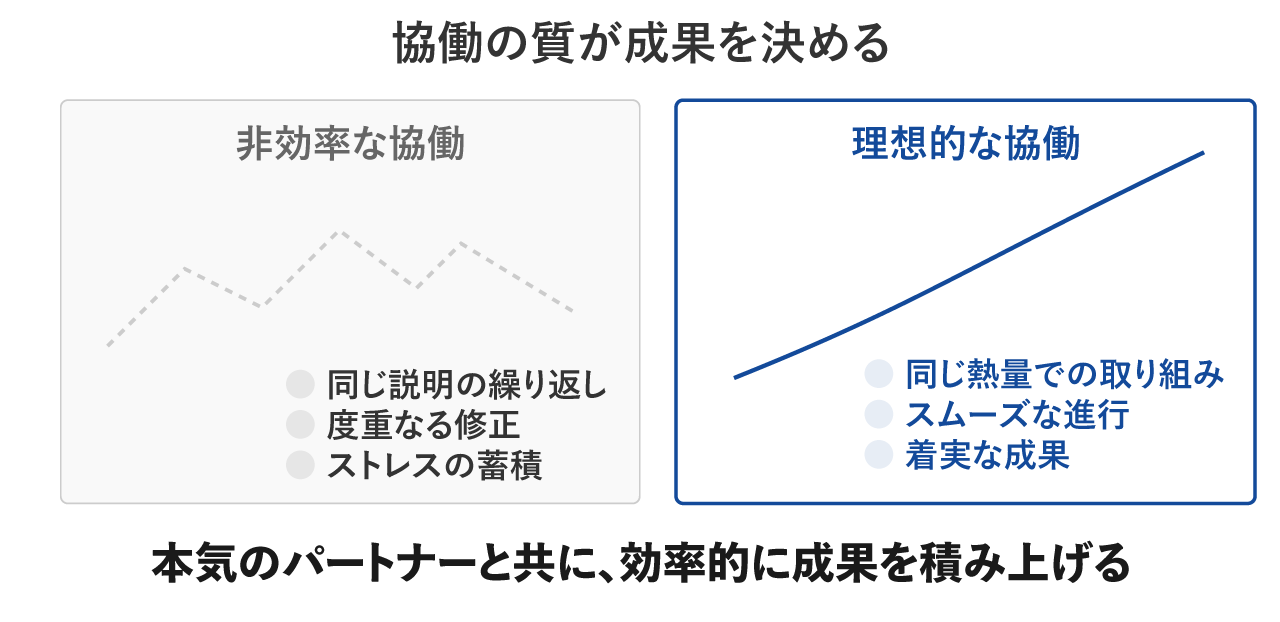

5-3. 本気ならば本気の企業と協働すべき

「本気で弁護士集客に取り組みたいが、自事務所だけではリソースが足りない」

というときのパートナー企業選びは、慎重にしてほしい。

成功を同じ熱量で追いかけられる、本気の企業と協働しよう。早く成果が得られるのはもちろん、協働の過程で感じるストレスが圧倒的に少ない。

何度も同じことを説明したり、出し戻しのやりとりで疲弊したりすることなく、スムーズに心地よく、粛々と成果が積み上がっていく。

そんな体験をお求めであれば、私たちバズ部との協働をおすすめしたい。多数の法律事務所の集客支援の実績があり、弁護士特有の課題に精通している。ご興味をお持ちの方は、お気軽に以下のリンクよりご連絡いただければ幸いだ。

6. まとめ

本記事では「弁護士の集客」をテーマに解説した。要点をまとめておこう。

まず、弁護士の集客手法の全体像として、以下を解説した。

- 旧来の営業手法や広告出稿だけでは、競争の激化する2025年には対応できない

- Web上の情報過多により、単なる「専門家」という立場では差別化が困難である

- コンテンツマーケティングを核に据えた、新しい集客アプローチが不可欠だ

コンテンツマーケティングの必要性として、以下を押さえたい。

- 従来型の待ちの営業では、もはや十分な集客を見込めない時代となっている

- 顧客は単なる専門知識だけでなく、親しみやすさや独自の視点を求めている

- AI時代において、付加価値のある人間らしい情報発信が競争優位性を生む

- 検索エンジンも魅力的なコンテンツを評価する仕組みへと進化している

- 個性的なインフルエンサー型弁護士の台頭により、差別化の重要性が増している

コンテンツマーケティングの実践ポイントは以下のとおりだ。

- 専門分野を絞り込み、特定のターゲット層に向けた深い価値提供を行う

- 独自の個性や視点を活かし、記憶に残るブランディングを展開する

- オウンドメディアを核に、検索エンジンやSNS、動画など複数チャネルでの展開を図る

- アクセス解析とPDCAサイクルによる継続的な改善を実施する

- 外部パートナーとの協業により、質の高いコンテンツを安定的に供給する

新時代の集客戦略のエッセンスとして、以下をお伝えした。

- 真面目さや誠実さは前提条件であり、それ以上の価値提供が必要となる

- 単なる知識提供ではなく、顧客に実感される体験価値の創出が重要だ

- 専門家としての見識と個性を両立させた情報発信が求められる

- 適切な支援企業との協働が長期的な視点での成果につながる

このように、2025年における弁護士集客は、コンテンツマーケティングを軸とした総合的なアプローチが求められている。単なる情報発信を超え、ユーザーとの深い信頼関係を築きながら、独自の価値を提供し続けることが、持続的な成功への鍵となるだろう。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。