- オンライン

Web集客の成功ガイド─効果的な手法から戦略立案・PDCAの実践まで

「Web集客がうまくいかない。売上につながらない。何をすればいいのだろうか」

このような悩みを抱えている担当者は、少なくないだろう。

現代において、“Web集客 = ビジネス成果” といっても過言ではないほど、両者の関係性は緊密である。それだけに、効果的な手法を見つけられないと、競合に大きく後れを取るリスクがある。

そこで本記事では、Web集客の多角的な側面に焦点を当てつつ、全網羅的に最適な手法を学べるガイドを作成した。

SEO、SNSマーケティング、コンテンツマーケティングからオンライン広告まで、どのような選択肢があるのか解説する。

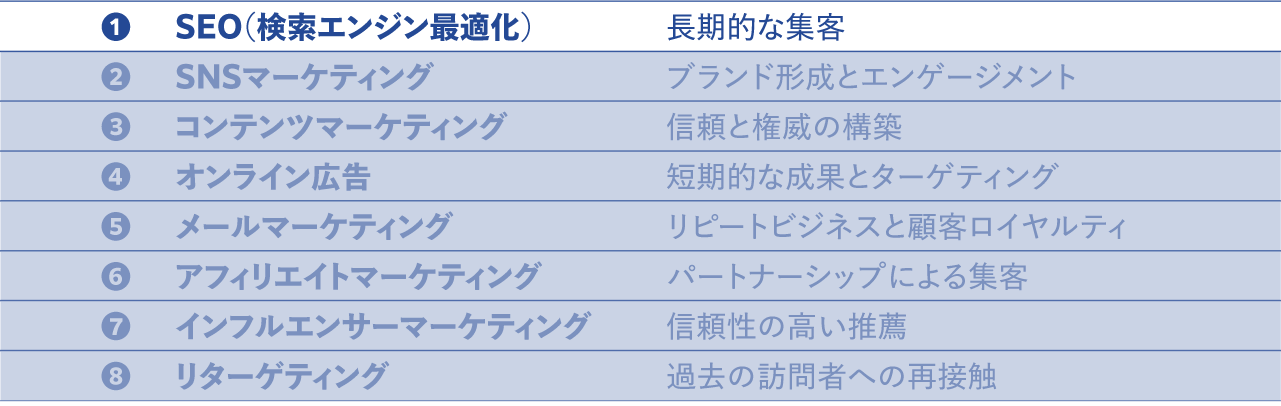

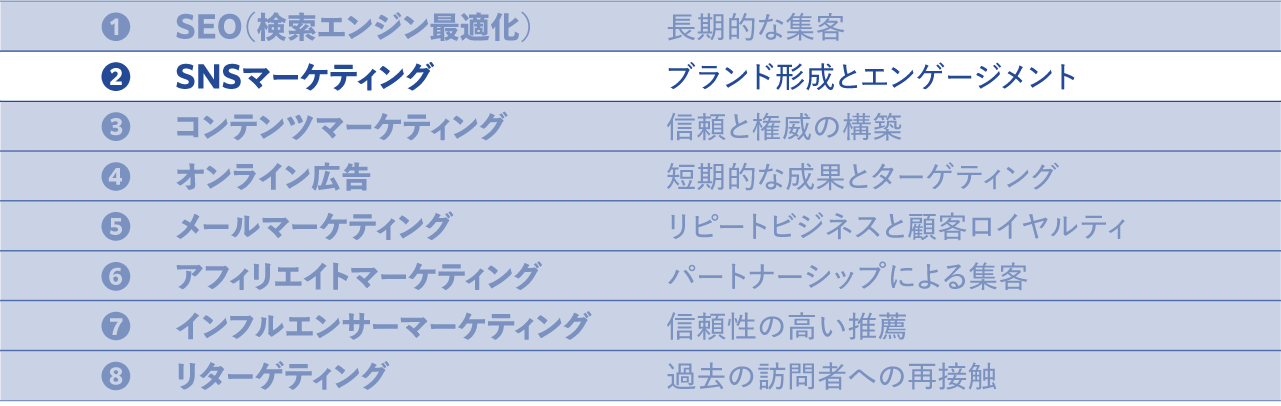

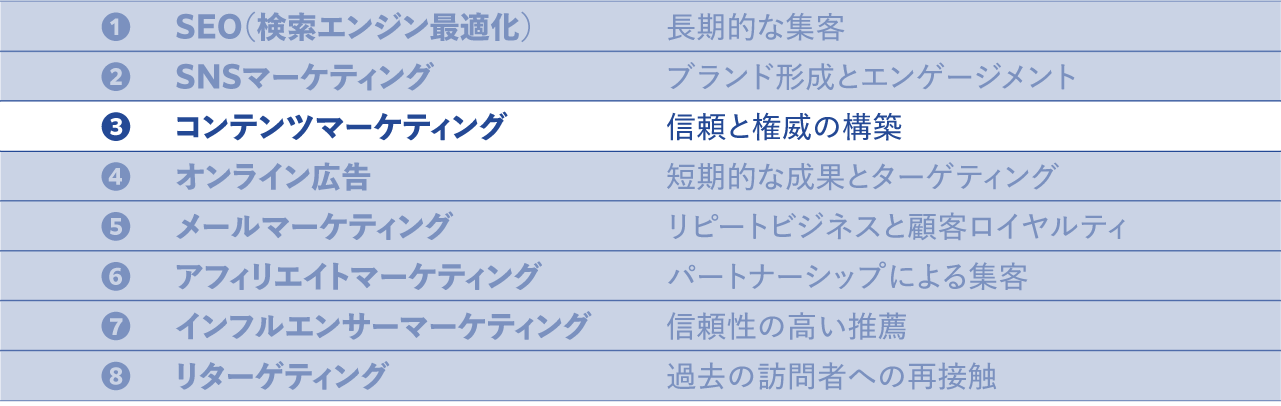

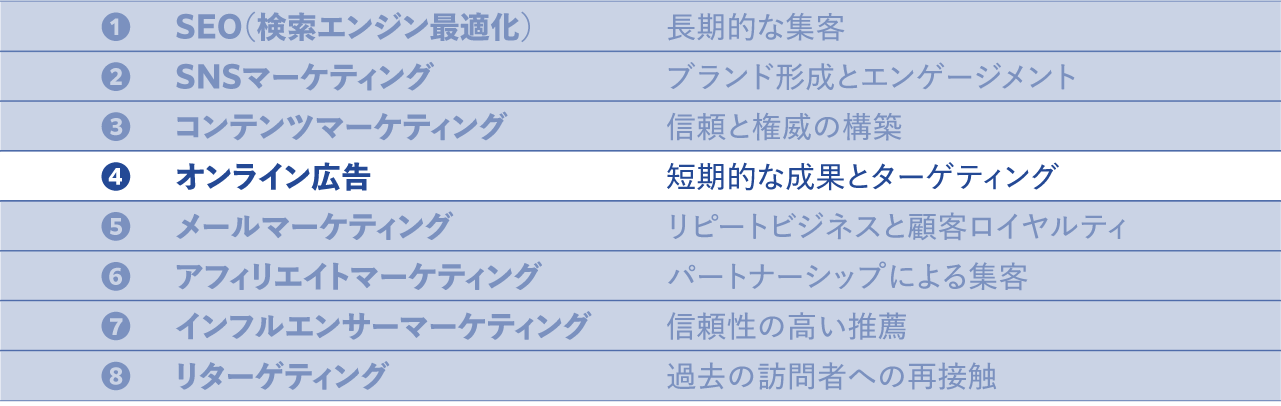

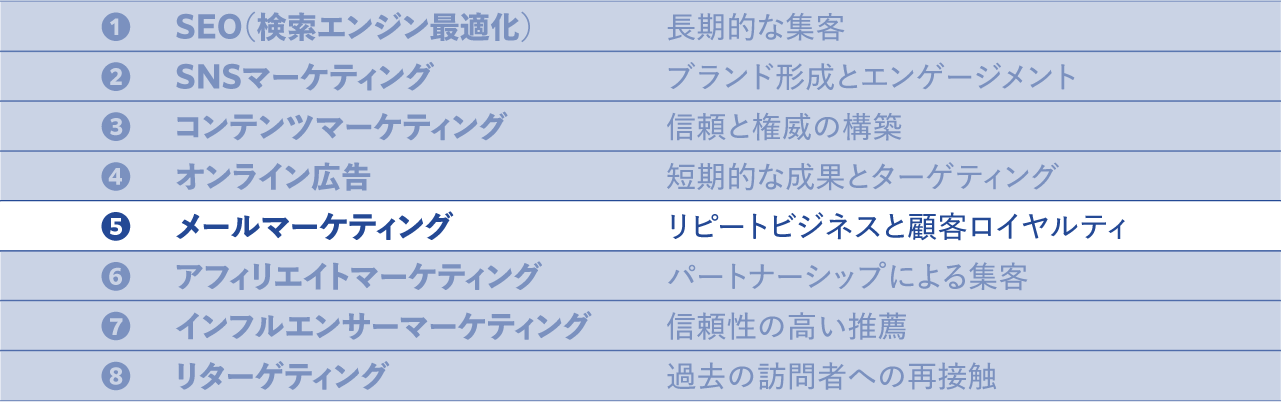

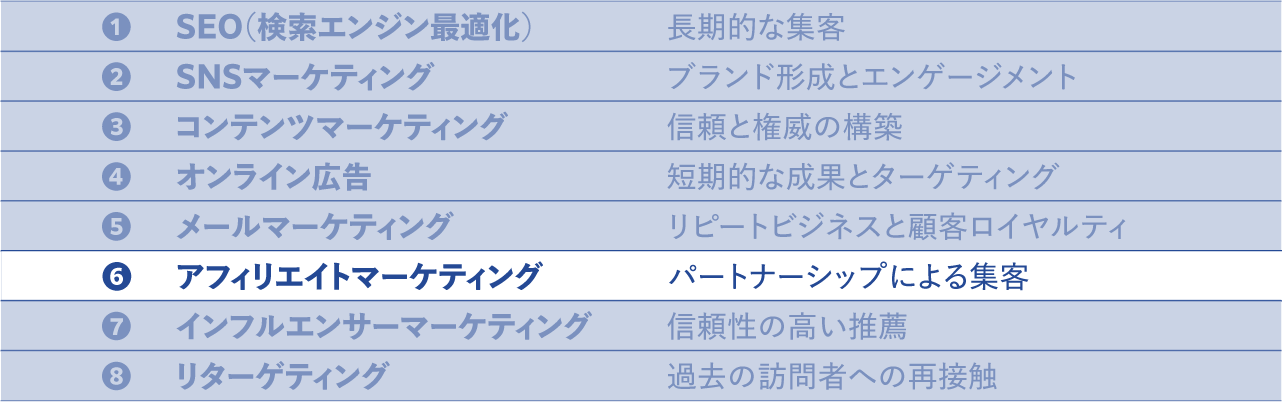

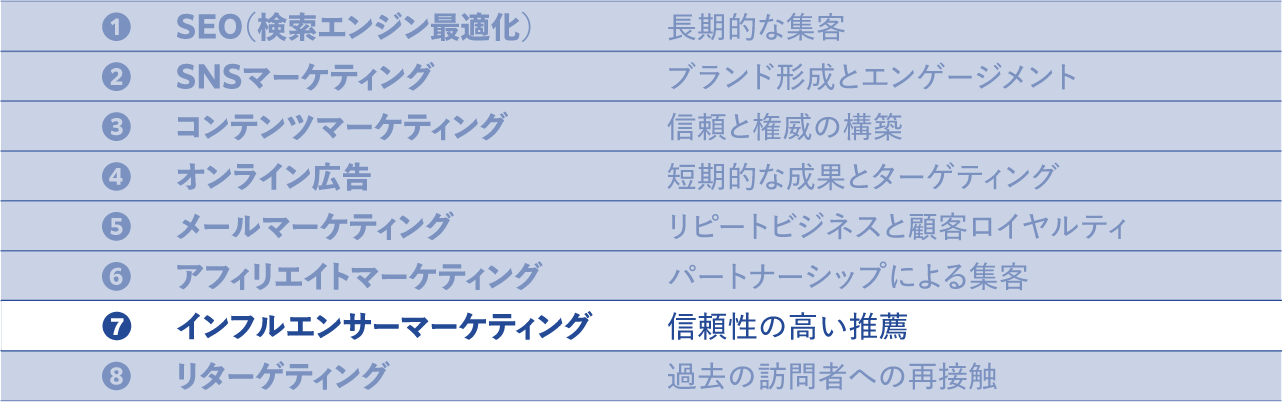

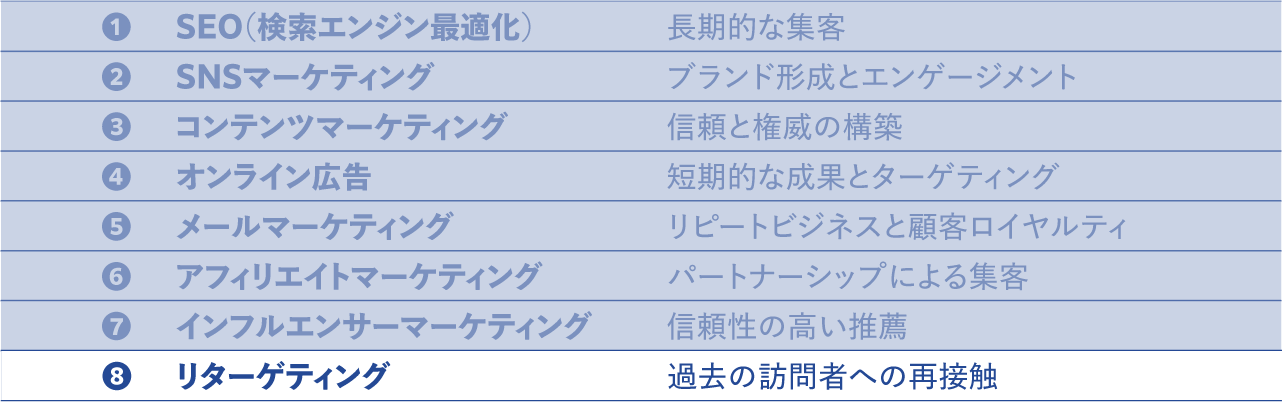

| Web集客の種類 | 目的 |

| ❶ SEO(検索エンジン最適化) | 長期的な集客 |

❷ SNSマーケティング | ブランド形成とエンゲージメント |

| ❸ コンテンツマーケティング | 信頼と権威の構築 |

| ❹ オンライン広告 | 短期的な成果とターゲティング |

| ❺ メールマーケティング | リピートビジネスと顧客ロイヤルティ |

| ❻ アフェリエイトマーケティング | パートナーシップによる集客 |

| ❼ インフルエンサーマーケティンング | 信頼性の高い推薦 |

| ❽ リターゲティング | 過去の訪問者への再接触 |

さらに、戦略の立て方、PDCAの回し方といった “実務に直結する情報” を掲載しているので、参考にしてほしい。深い理解と実践によって、集客数と売上を大幅に増やせるだろう。

1. 効果的なWeb集客の手法 8つの種類

Web集客には、多様な手法が存在し、それぞれに特有の目的と効果がある。まずは冒頭で紹介した8つの手法について、1つずつ順番に見ていこう。

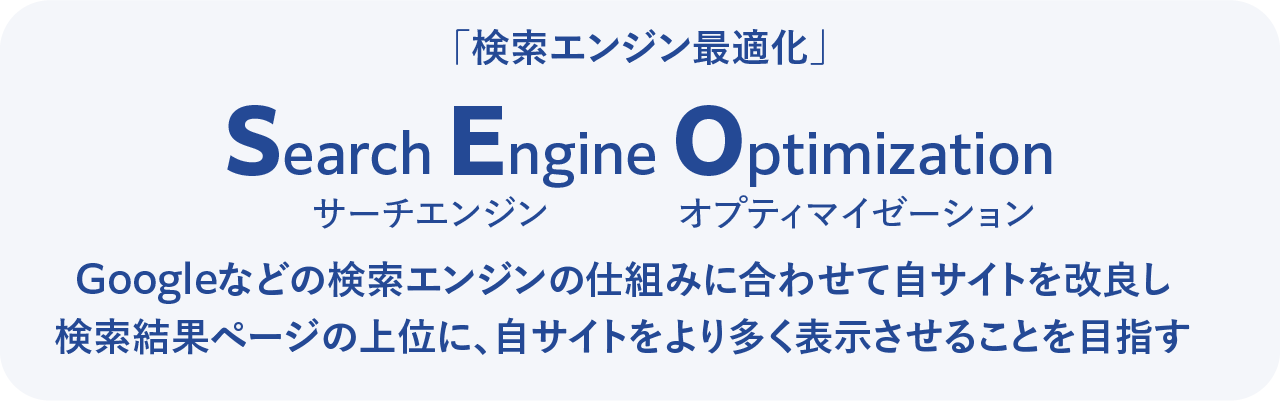

1-1. SEO(検索エンジン最適化)

1つめは「SEO(検索エンジン最適化)」である。

SEOとは、検索エンジンの仕組みに対し、自サイトが最も効果的にアピールするよう調整することによって、検索結果ページの上位表示を目指す取り組みだ。

参考:【2023年最新】SEO対策とは?初心者が自分でできる基本対策をわかりやすく解説

SEOの強みとして、「長期的な集客」が挙げられる。

SEOがうまくいくと、数ヶ月〜数年以上にわたって、検索エンジンからの自然流入によるアクセスが維持され続ける、ということだ。

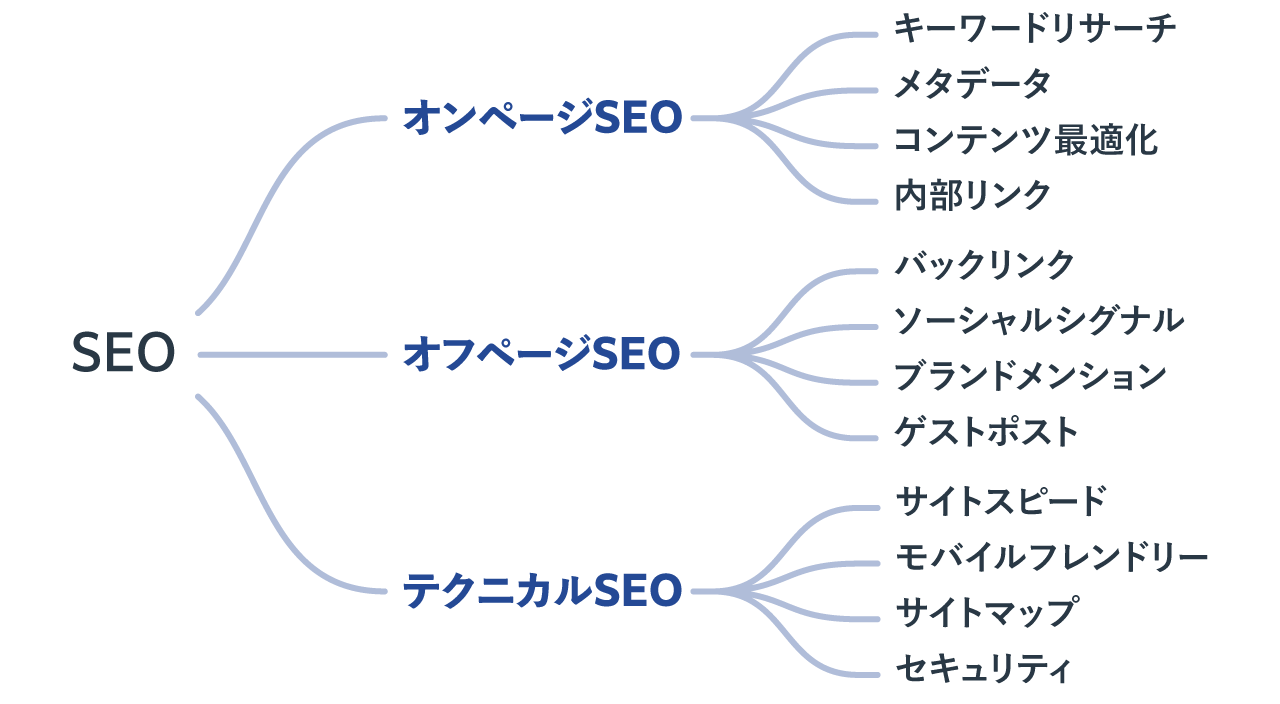

1-1-1. SEOとは何をすること?

具体的に、SEOとは何をすることなのか?といえば、その実践は大きく3つに分けられる。

|

実践内容は多岐にわたるが、それぞれが交互に関連している。多角的な視点を持って取り組むことが大切だ。

1-1-2. SEOのメリットとデメリット

Web集客の手法としてSEOを捉えたとき、メリットとデメリットは、以下のとおりだ。

|

|

まとめると、SEOは持続的な効果やコスト効率が魅力であるが、その成果を実感するまでには期間と専門知識が必要だ。このバランスを理解したうえで戦略を練ることが、成功のカギとなる。

1-1-3. SEOがおすすめなケース

SEOはどのような企業やサイトにおすすめなのか?については、以下を参考にしてほしい。

|

SEOによるWeb集客に興味のある方は、続けて以下の記事をお読みいただくと、理解が深まるだろう。

1-2. SNSマーケティング

2つめは「SNSマーケティング」である。

SNSマーケティングとは、SNSを活用してブランドの認知度を高め、顧客との関係を深化させる手法である。

SNSマーケティングの強みは「ブランド形成とエンゲージメント」だ。

SNSでのメッセージやビジュアル要素を通じて、ブランドの世界観を構築したり、自社のキャラクターを伝えたりできる。

と同時に、ユーザーとの双方向のコミュニケーションは、エンゲージメント(絆、つながり)を強める効果がある。

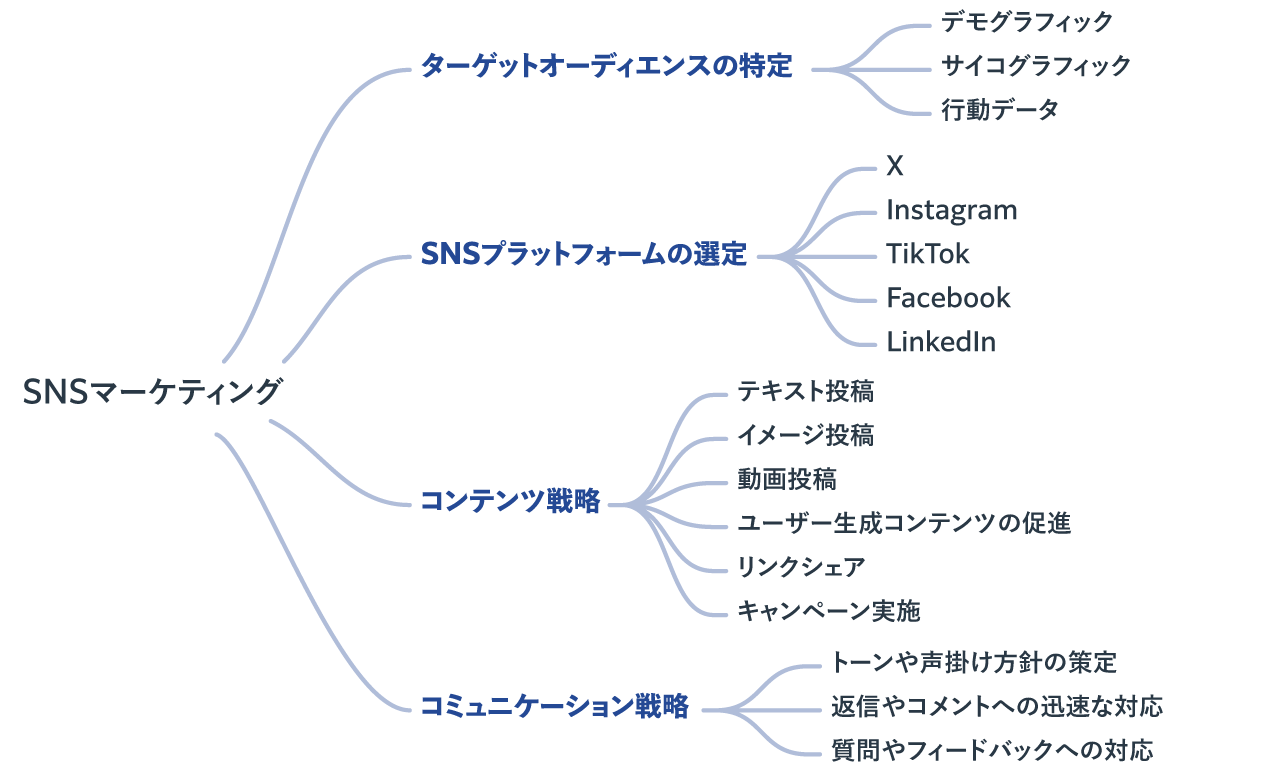

1-2-1. SNSマーケティングとは何をすること?

SNSマーケティングでは、まずターゲットとするユーザー層を分析し、好相性のプラットフォーム(X、Instagram、TikTokなど)を選ぶ。

次に、公式アカウントを開設し、コンテンツ戦略を策定して実行する。具体的には、投稿の種類(画像、動画、記事等)、投稿頻度、キャンペーンの実施、ユーザー生成コンテンツ(UGC)などだ。

これらの取り組みによって、ブランド認知度の向上や、ポジティブなブランドイメージの醸成を目指す。

同時に、SNSマーケティングで重要となるのが “コミュニケーション戦略” だ。SNS上で、ユーザーとどのようなトーン、スタンスでやり取りするか決めて実行する。

SNSならではのインタラクティブ(双方向的)なやり取りが、エンゲージメント(つながりや絆の関係性)を深め、潜在的な顧客層の顧客化が促進されていく。

1-2-2. SNSマーケティングのメリットとデメリット

SNSマーケティングのメリットとデメリットは、以下のとおりだ。

|

|

まとめると、SNSマーケティングは「認知」「関係づくり」といった、目には見えないが売上にとって重要なファクターに強く働きかける。

一方で「炎上リスク」をはじめとした危機管理や、負荷の大きさ、成果の不確実性といったマイナス面にも考慮せねばならない。

1-2-3. SNSマーケティングがおすすめなケース

SNSマーケティングによるWeb集客がおすすめなケースとして、以下が挙げられる。

|

以上のとおり、SNSマーケティングは、ブランド形成と顧客エンゲージメントを同時に高めたいケースに適している。

詳しくは、以下の記事も参考にしてみてほしい。

1-3. コンテンツマーケティング

3つめは「コンテンツマーケティング」である。

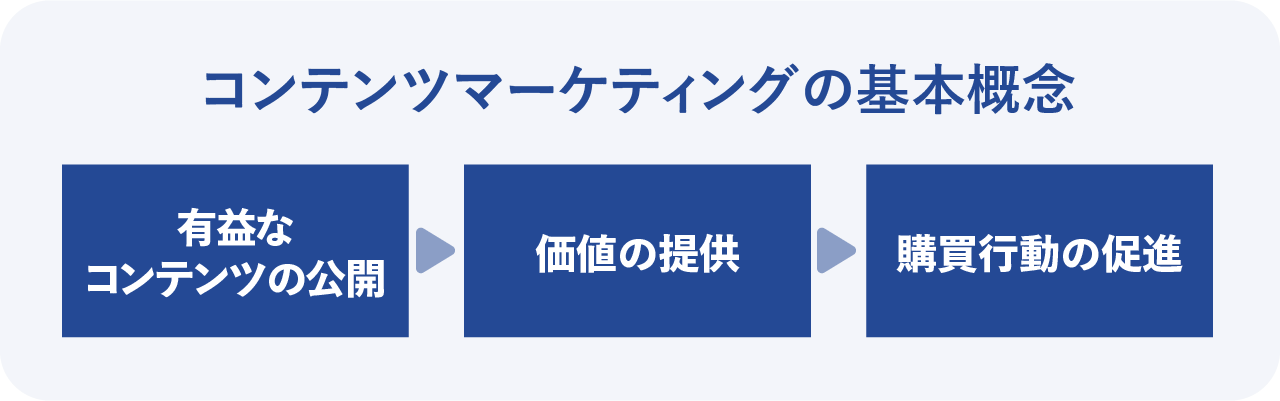

コンテンツマーケティングとは、ユーザーに対して価値ある情報を提供し、その結果として、購買行動や顧客ロイヤルティを促進する手法である。

出典:コンテンツマーケティングとは?|広告費ゼロで10倍の売上を達成した手法

コンテンツマーケティングが得意とするのは「信頼と権威の構築」である。

例を挙げると、優れたコンテンツマーケティングに触れたユーザーは、次のように感じるだろう。

|

良質なコンテンツを公開することは、このように信頼性や権威性を高める効果がある。

1-3-1. コンテンツマーケティングとは何をすること?

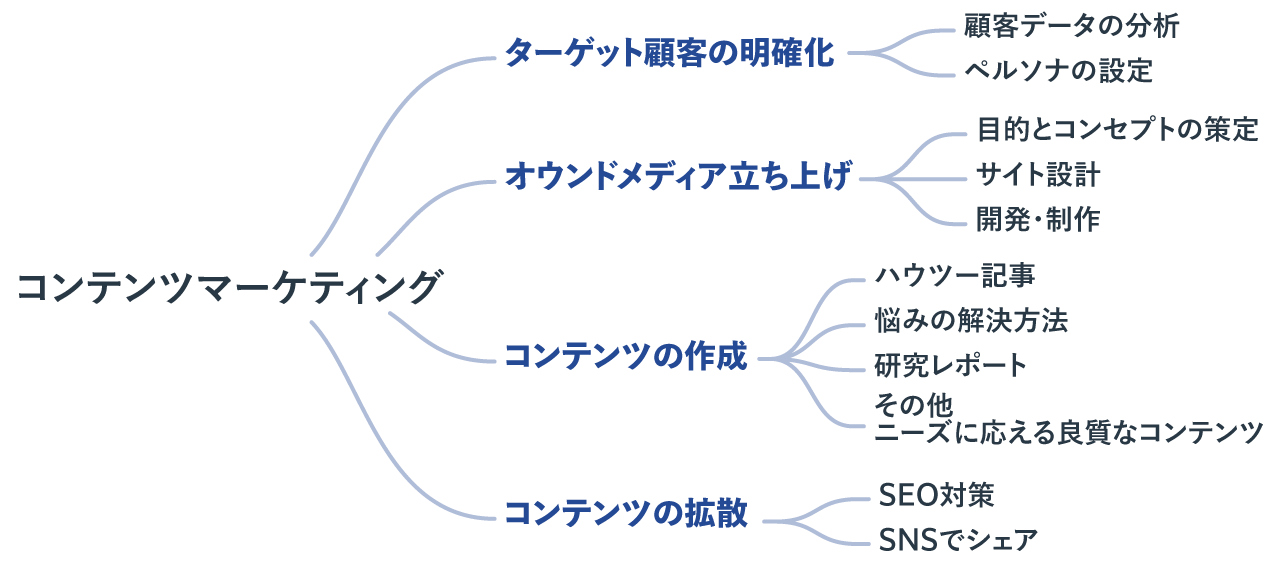

最も一般的なコンテンツマーケティングの実践方法は、自社で運営するサイト(オウンドメディア)を立ち上げ、そのサイト上へコンテンツを公開することである。

価値を届けたい相手(潜在顧客や見込顧客)を分析し、ニーズに合致するトピックを抽出して、コンテンツを制作する。たとえば、ハウツー記事、悩みの解決方法、研究レポートなどだ。

制作したコンテンツには、SEO対策を施したり、SNSでシェアしたりすることで、より多くの人々に届くように活動する。

1-3-2. コンテンツマーケティングのメリットとデメリット

コンテンツマーケティングのメリットとデメリットは、以下のとおりだ。

|

|

まとめると、労力や時間はかかるものの、積み重ねることで、確実性の高いビジネス収益の基盤が構築される。コンテンツマーケティングは、極めて有効なWeb集客手法である。

1-3-3. コンテンツマーケティングがおすすめなケース

コンテンツマーケティングは、多くの企業に取り組んでほしい注目の手法だ。とくに推奨されるケースを以下にピックアップした。

|

コンテンツマーケティングでの集客は、SEOと組み合わせて実践することで、持続性が高まりROIの改善が期待できる。以下に目を通して、取り組みを進めていこう。

1-4. オンライン広告

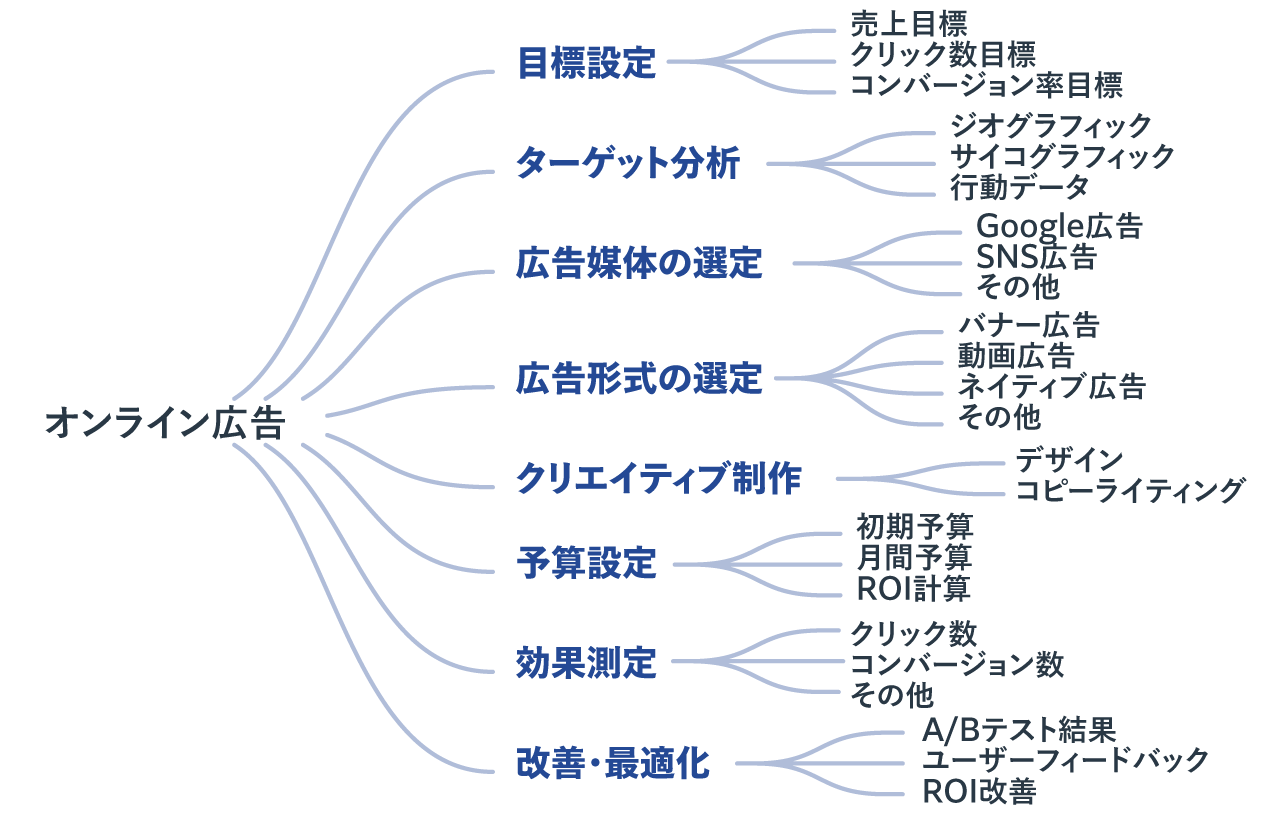

4つめは「オンライン広告」である。

オンライン広告を活用するときの主目的は「短期的な成果とターゲティング」である。

※ここでいうオンライン広告とは、以下を含有している。

|

オンライン広告は、Web集客手法の中で、即効性が高い。特定のターゲットに対して、効率よく広告を配信できるからだ。

1-4-1. オンライン広告とは何をすること?

オンライン広告でWeb集客する際に、実際に行うことは多岐にわたる。主要なアクションをピックアップすると、以下のとおりだ。

|

具体的な内容は、どのような広告を選定するかによって、大きく変わる。

まずは目標設定とターゲット分析を行い、その後は、各広告媒体の資料を十分に確認して、準備を進めていく。

たとえば、Google広告の場合は「Google 広告ご利用ガイド」にて概要が解説されている。具体的なイメージをつかむために役立つだろう。

1-4-2. オンライン広告のメリットとデメリット

オンライン広告のメリットとデメリットは、以下のとおりだ。

|

|

広告は、「お金」によって、効果の範囲や強さをコントロールしやすい反面、うまくいかないときには、金銭的な損失につながりやすいのが特徴だ。

損失リスクを許容ラインで抑えつつ、成果を狙う姿勢が求められる。

1-4-3. オンライン広告がおすすめなケース

Web集客にオンライン広告がおすすめなケースを見てみよう。

|

以下に参考記事をリンクするが、前述のとおり、どのオンライン広告を選択するかによって、詳細は大きく異なってくる。それぞれの状況にあわせて、情報収集してほしい。

- 初心者でもわかるリスティング広告とは?費用から運用のやり方まで徹底解説!(LISKUL)

- オンライン広告と Google 広告のメリット(Google)

1-5. メールマーケティング

5つめは「メールマーケティング」である。

メールマーケティングとは、顧客に直接メールを送信することで情報提供し、購買行動を促すWeb集客手法である。この手法はとくに、「リピートビジネスと顧客ロイヤルティの強化」に有効だ。

近年では、Eメールだけでなく、LINEやSNSアカウントのDMを通じたコミュニケーションも増えている。ここでは、それらも含有した広義でのメールマーケティングとして取り上げる。

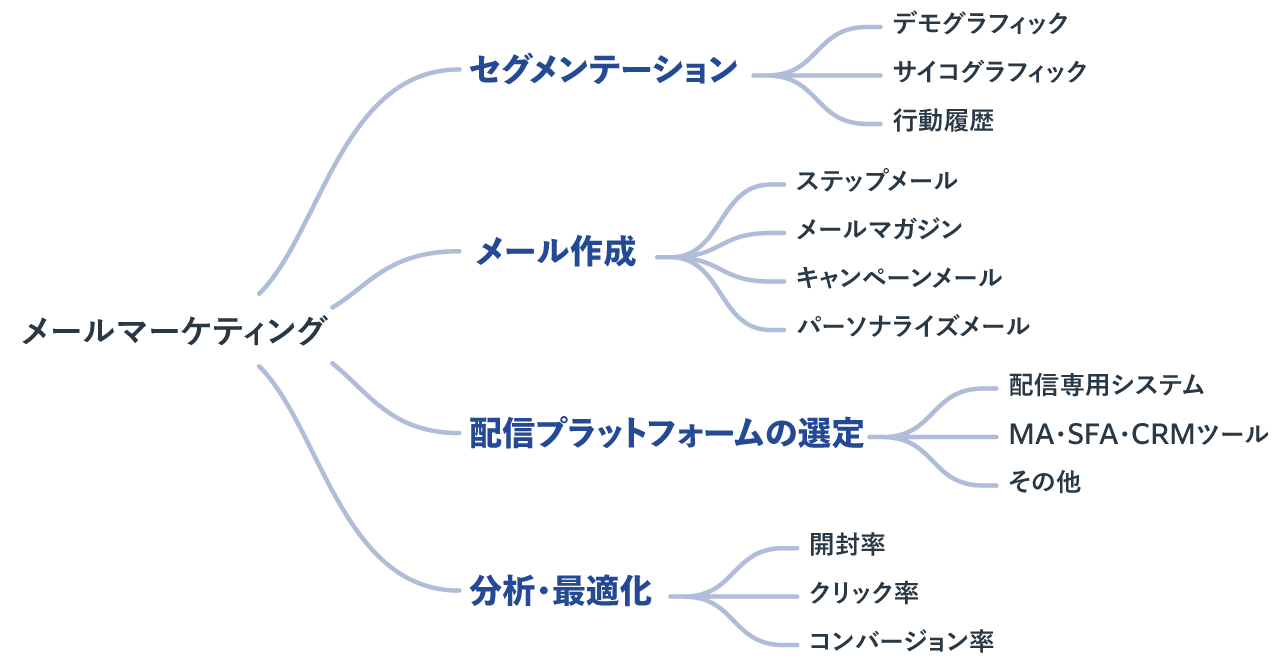

1-5-1. メールマーケティングとは何をすること?

メールマーケティングでは、まず顧客データを分析して、メール配信対象者を決める。

具体的には、デモグラフィック(年齢、性別、地域など)、サイコグラフィック(価値観、興味、嗜好など)、行動履歴(購買履歴、サイト訪問回数など)を用いて顧客をセグメント化する。

次に、メールを作成する。以下は一例である。

|

メール配信は、配信プラットフォームを通じて行う。メール配信専用のシステムや、MA・SFA・CRMツールなどが活用されることが多い。どれを使うか、あらかじめ情報収集と比較検討を行う。

配信後は、そのパフォーマンスを分析し、次のアクションに向けて最適化していく。

1-5-2. メールマーケティングのメリットとデメリット

メールマーケティングのメリットとデメリットは、以下のとおりだ。

|

|

メールマーケティングは、適切に実施すれば多くのメリットがある一方で、誤ったアプローチは企業にとってリスクをもたらす。そのため、戦略的に取り組む必要がある。

1-5-3. メールマーケティングがおすすめなケース

メールマーケティングがおすすめなケースとしては、以下が挙げられる。

|

社内にメールアドレスのリストがある場合は、有効活用することでWeb集客の効率を高められるだろう。

集客の目的以外に、既存顧客のフォローアップとしても、有効な手法である。

1-6. アフィリエイトマーケティング

6つめは「アフィリエイトマーケティング」である。

アフィリエイトは前述のオンライン広告にも分類できるが、ここでは別枠で取り上げる。他の広告とは、少し毛色が異なるからだ。

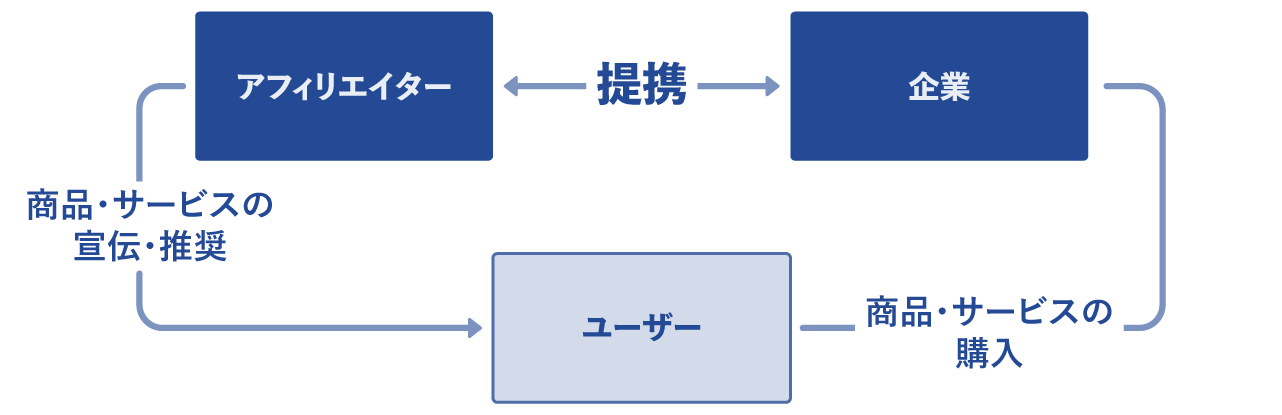

“affiliate” は「支部、提携」といった意味で、アフィリエイトマーケティングとは、提携した第三者(アフィリエイター)に自社製品を販売してもらい、その対価として報酬を支払うモデルだ。

販売プロセスの一部を、第三者にアウトソーシングする仕組みが、他のオンライン広告と異なる点である。

1-6-1. アフィリエイトマーケティングとは何をすること?

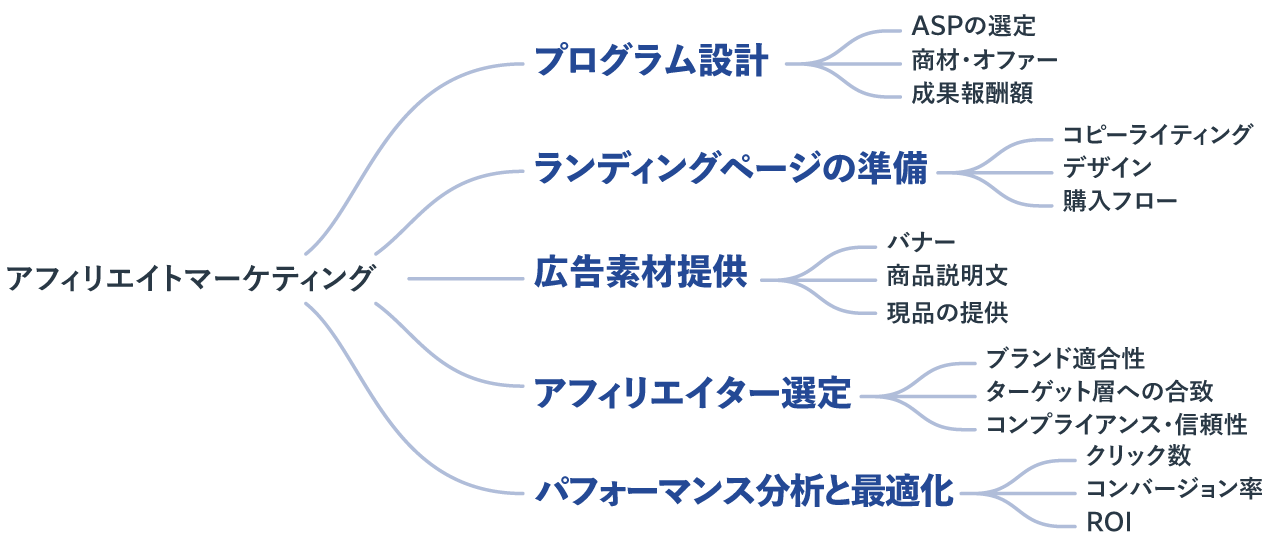

アフィリエイトマーケティングの基本的なアプローチは、ASP(アフィリエイトサービスプロバイダー)を介して実施することだ。ASPは企業とアフィリエイターを仲介する役割を担っている。

【主要なASP】

広告主側の準備としては、まずASPを選定して契約する。ASPに対して支払う初期費用や月額の管理費などが生じるので、十分に確認しよう。

次に商材・オファーと、成果報酬をどのようにするか決め、ランディングページを用意する。

あわせて、アフィリエイターに使ってもらうためのバナーや商品画像、紹介文などの素材を準備する。現品を提供することもある。

準備が整って、プログラムがASP上で公開されると、提携を希望するアフィリエイターから申込みがある。広告主は、承認または否認の処理を行う。

実際に販売が始まったら、適宜、効果分析をして、ランディングページや提供素材の改善を行っていく。

1-6-2. アフィリエイトマーケティングのメリットとデメリット

アフィリエイトマーケティングのメリットとデメリットは、以下のとおりだ。

|

|

アフィリエイト自体は、販売力強化に有益な仕組みだ。

しかしながら、アフィリエイターやアフィリエイト経由の販売に、ネガティブな印象を持つユーザーも一定数いることには、注意したい。

不適切なアフィリエイターと提携し、そのアフィリエイターが不誠実な売り込み(強引な勧誘や法に触れる広告表現など)を行った場合、その負の影響を自社も背負うリスクがある。

1-6-3. アフィリエイトマーケティングがおすすめなケース

アフィリエイトマーケティングがおすすめケースとしては、以下が挙げられる。

|

理想的なアフィリエイトマーケティングのあり方は、自社商品の魅力や良さを知っている、実際の顧客(愛用者やファン)との提携といえる。

現実的には、さまざまなアフィリエイターとつながることが多い。リスク回避の意識も持って、取り組みを進めよう。

- 【ASP解説】アフィリエイト広告出稿手順と成功ポイントをご紹介!(A8.net)

1-7. インフルエンサーマーケティング

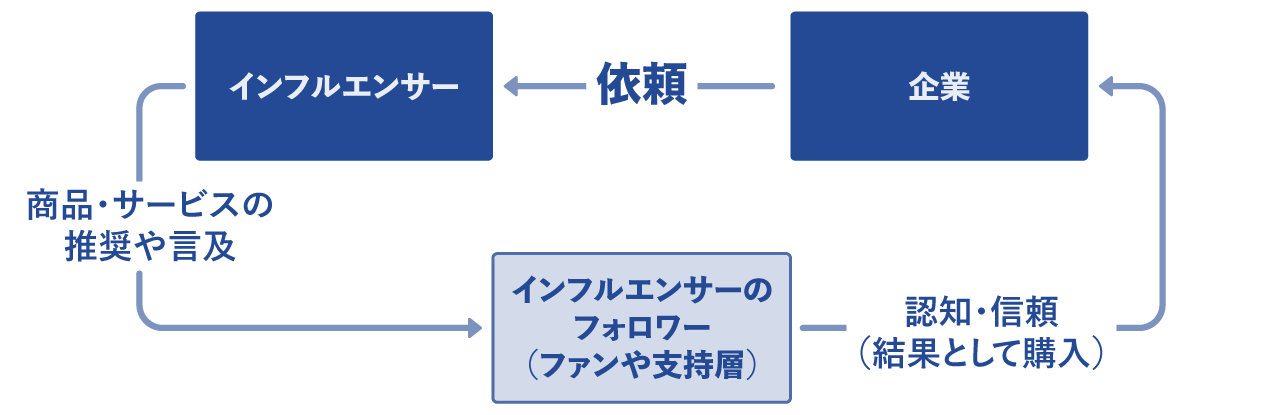

7つめは「インフルエンサーマーケティング」である。

インフルエンサーマーケティングとは、ファンを多く抱える有名人や、業界の専門家など、強い影響力を持つ人物の発信力を活用する手法である。

具体的には、影響力を持つ人物が、商品・サービスをSNSなどで推薦することで、その人物のフォロワー(ファンや支持層)からの認知や信頼を獲得する。

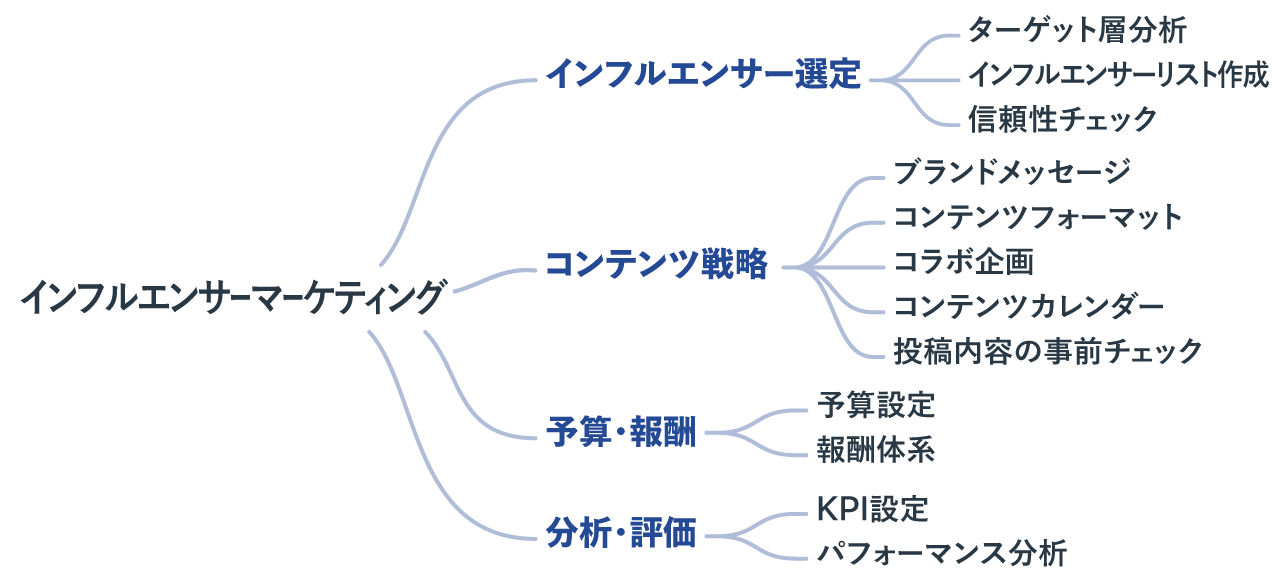

1-7-1. インフルエンサーマーケティングとは何をすること?

インフルエンサーマーケティングの実践では、まずインフルエンサーの選定が重要となる。

自社のターゲット層を十分に分析したうえで、候補となるインフルエンサーリストを作成する。自社のプロモーションを依頼する相手として、信頼できるかどうかの確認も大切だ。

自社で直接インフルエンサーを依頼するのではなく、インフルエンサーキャスティング会社を利用する方法もある。インフルエンサーと企業を仲介する役割の会社だ。

次に、コンテンツ戦略を検討する。どのようなメッセージを伝えるか、フォーマットはどうするか、コラボの形式にするか──、など詳細を詰めていく。投稿内容の事前チェックも、大切な仕事だ。

インフルエンサーの報酬に関しては、「1投稿○○円」という契約の場合もあれば、アフィリエイトマーケティングに近い形で、成果報酬型の場合もある。

実施中〜実施後は効果測定を行い、必要な調整をして、パフォーマンス向上を図っていく。

1-7-2. インフルエンサーマーケティングのメリットとデメリット

インフルエンサーマーケティングのメリットとデメリットは、以下のとおりだ。

|

|

うまく歯車がかみ合い、いわゆる「バズ」を作れれば、かなり費用対効果がよくなる。効果の持続性も高い。

しかしながら、逆に負の影響(炎上に巻き込まれるなど)のリスクや、効果がインフルエンサーの発信に依存する部分がある面は、インフルエンサーマーケティング攻略の難しさといえるだろう。

1-7-3. インフルエンサーマーケティングがおすすめなケース

インフルエンサーマーケティングがおすすめなケースは、以下のとおりだ。

|

インフルエンサーマーケティングは、特定の人物が獲得してきたフォロワーからの信頼を借用することによって、自社ブランドや商品・サービスに対する信頼を、短期間で構築できる。

一方、フォロワーたちのファン心理には、センシティブな面もある。対応を誤れば、インフルエンサーもブランドも炎上に巻き込まれるリスクがある。

ファン心理に対する深い理解と、誠実な対応、リスク管理を徹底すれば、効果的な集客を期待できる手法だ。

- インフルエンサーマーケティングとは?まず押さえるべき基本と注意点(LISKUL)

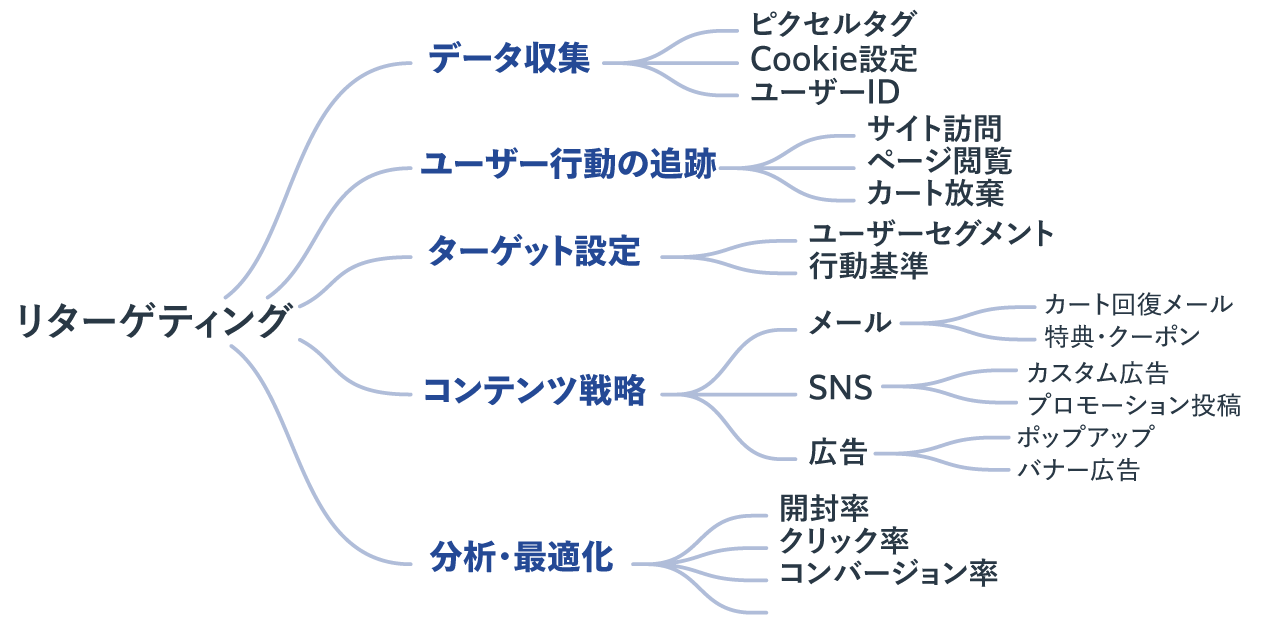

1-8. リターゲティング

8つめは「リターゲティング」である。

リターゲティングは、過去にサイトを訪れたが何も購入や行動をしなかったユーザーに対して、再度サイトを訪れるよう促す手法である。

具体的には、ピクセルタグやCookieなどを用いて、過去の訪問者に対してメッセージを表示する。

1-8-1. リターゲティングとは何をすること?

リターゲティングを行う場合は、あらかじめピクセルタグやCookieの設定によって、ユーザーの行動を追跡できる状態を作る必要がある。

この設定方法は、使用するプラットフォームによって異なるため、それぞれ確認してほしい。

たとえば、Googleのピクセルタグに関しては、以下のページで解説されている。

- ピクセルタグに基づいて自社セグメントを構築する(Google アド マネージャー)

最も一般的なのは、1回以上、自サイトに訪れたことのある人に対して、広告配信をする手法だ。接触回数を増やすことで、記憶に残り購買に結びつきやすくなる。

また、SalesforceやMarketoなどのCRMやMAツールを使用している場合、広告だけでなく自サイト内に表示させるコンテンツやメールででリターゲティングすることも可能である。

1-8-2. リターゲティングのメリットとデメリット

リターゲティングのメリットとデメリットは、以下のとおりだ。

|

|

まとめると、リターゲティングはコンバージョン率とROIを高める有効な手段であるが、ストーカー広告のリスクや規制強化による精度の低下も考慮する必要がある。

1-8-3. リターゲティングがおすすめなケース

リターゲティングがおすすめなケースとしては、以下が挙げられる。

|

リターゲティングは、頻度やターゲティングに注意すれば、コンバージョン向上に直結することの多い集客法である。ほかの手法と併用を検討してほしい。

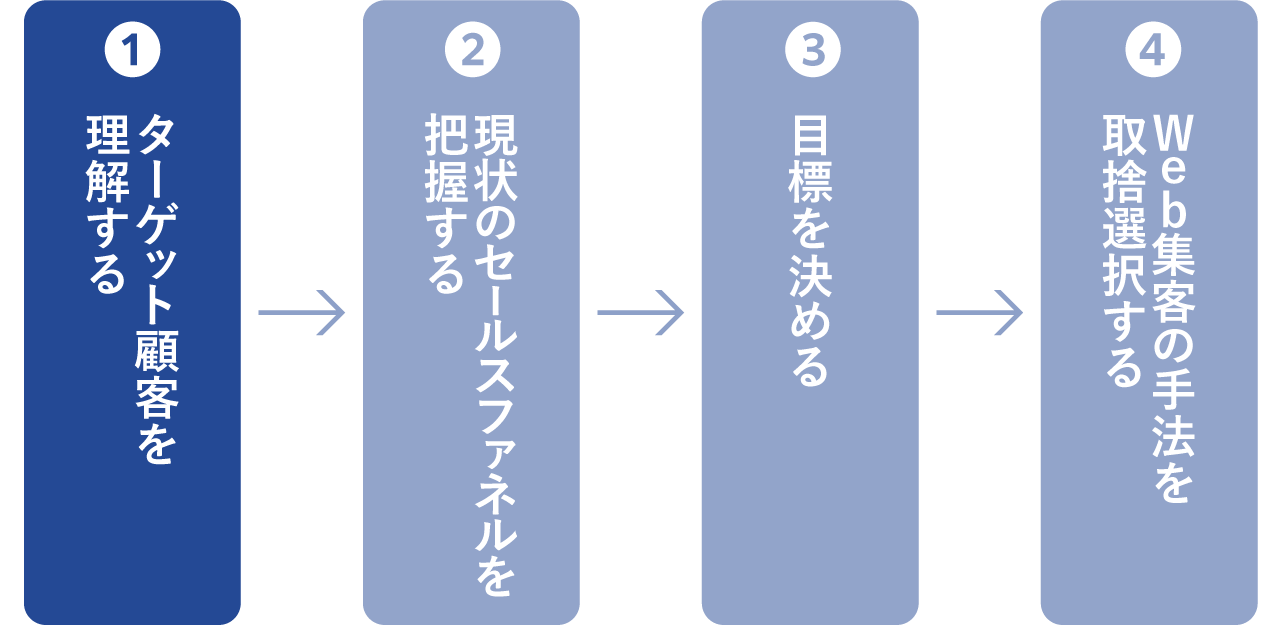

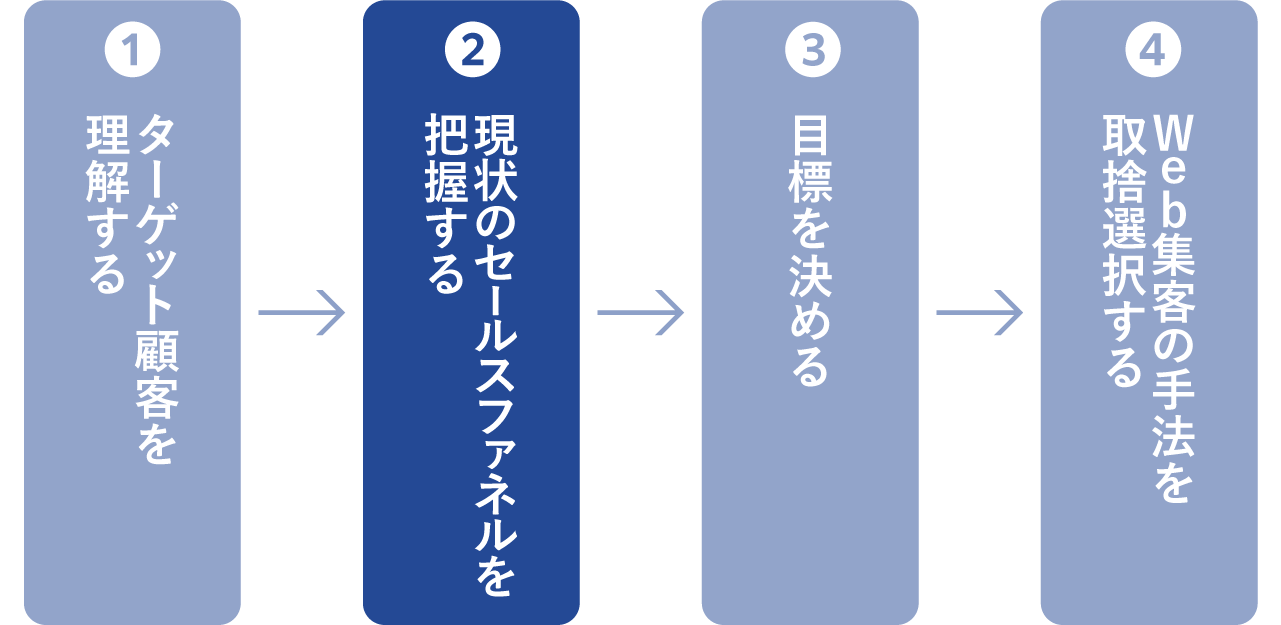

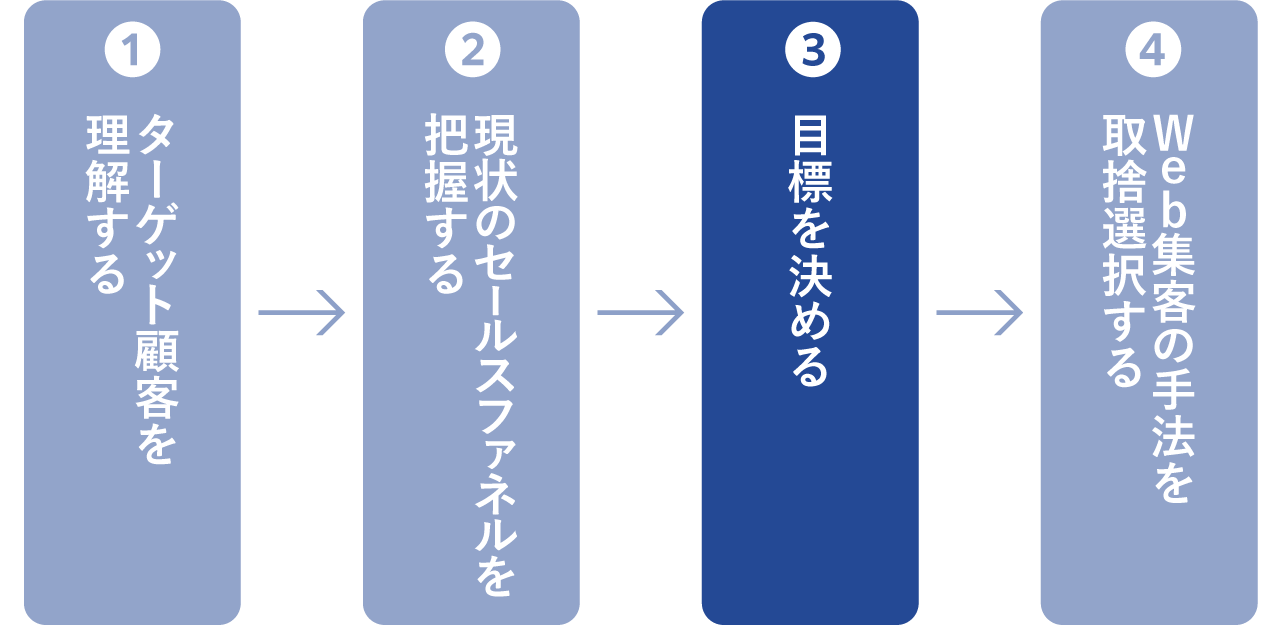

2. Web集客の戦略の立て方 4ステップ

前のセクションでは、Web集客の8つの選択肢を解説した。

続いて、「選択肢は理解できたが、どれをやるべきか、わからない」という方に向けて、戦略の立て方を4つのステップで紹介しよう。

2-1. ターゲット顧客を理解する

1つめのステップは「ターゲット顧客を理解する」だ。

Web集客の、どの選択肢が最適解なのかと迷ってしまうとき、その原因は顧客を理解し切れていないことにある。

まずは十分な時間と労力をかけて、顧客理解に努めてほしい。

【顧客理解の具体的な手法の例】

|

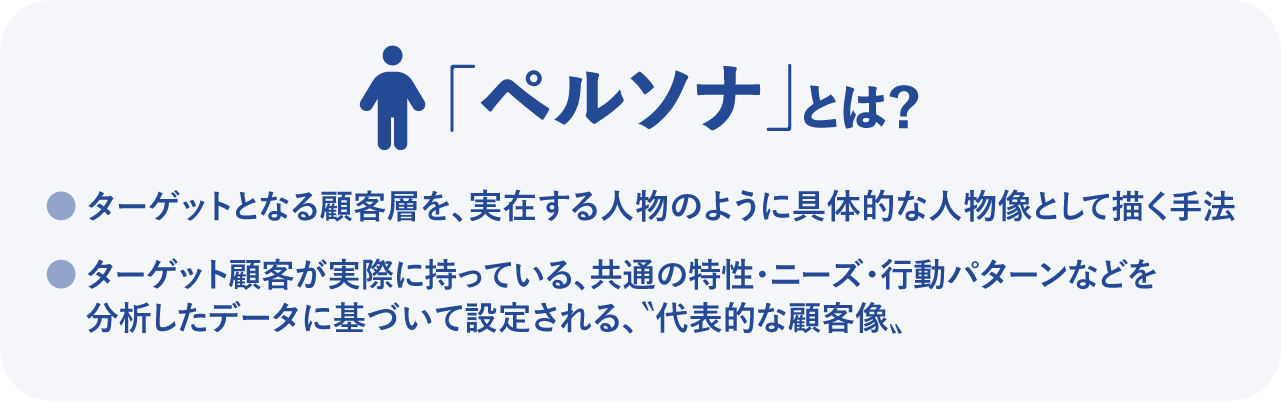

収集した情報を取りまとめ、アウトプットとして行うのが、ペルソナ設定である。ペルソナとは、ターゲット顧客を代表する具体的な人物像のことだ。

【作成したペルソナの例】

ペルソナ設定について詳しくは「ペルソナとは?マーケティングを成功させる設定手順と使い方」にて解説している。あわせて参考にしてほしい。

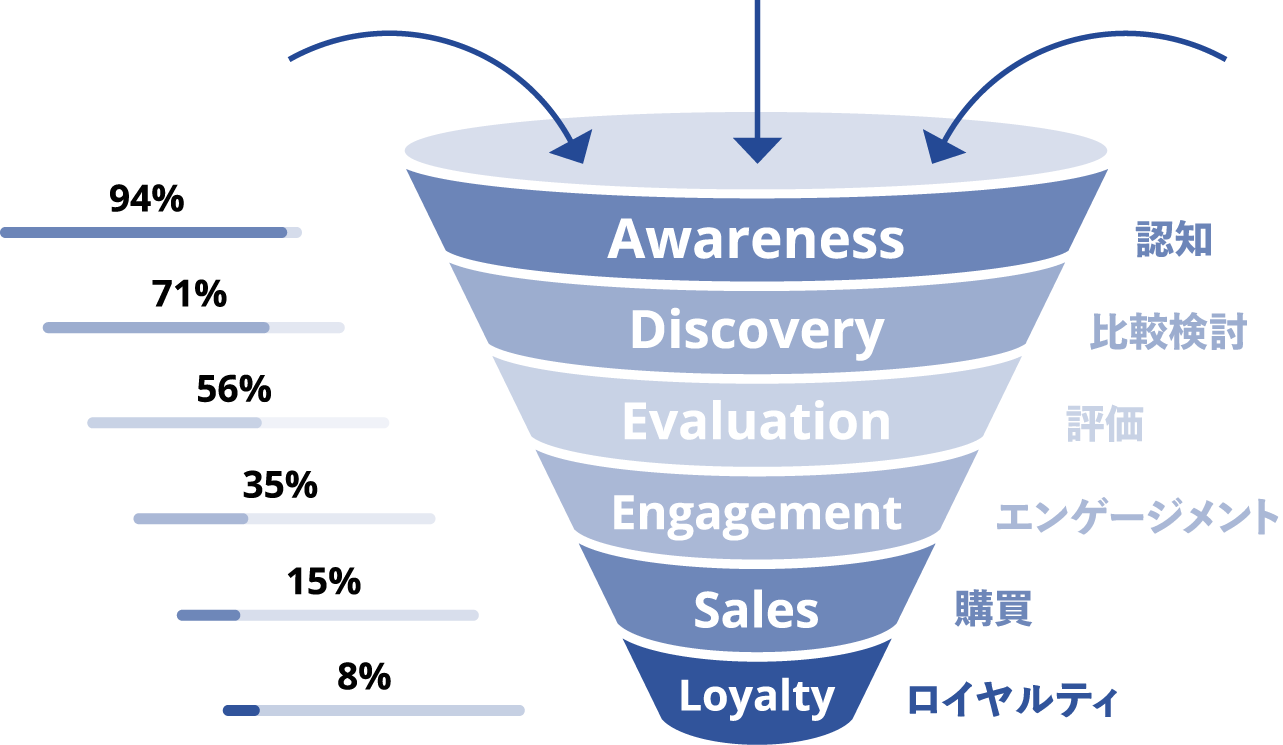

2-2. 現状のセールスファネルを把握する

2つめのステップは「現状のセールスファネルを把握する」だ。

セールスファネルとは、見込顧客が購入に至るまでのプロセスをファネル(漏斗)に見立てて可視化したものである。

【セールスファネルのイメージ図】

自サイトのセールスファネルがどのような状態になっているか、調べてみよう。そのためには、以下のような自問が有益である。

|

ファネル上の各ステージのパフォーマンスや、強み・弱みを分析することで、どこにカギとなる核心があるのか、見えてくる。

この情報をもとに、次のステップの目標設定に進もう。

2-3. 目標を決める

3つめのステップは「目標を決める」だ。

セールスファネルの分析結果をもとに、最もインパクトのある部分に照準を合わせた目標を決めよう。

たとえば、そもそもファネルの上部(認知ステージ)に流入する人数が不足しているのなら、その改善が目標となる。

あるいは、すでに十分な認知を獲得しているものの、エンゲージメントに問題があるのなら、エンゲージメントに照準を合わせるべきである。

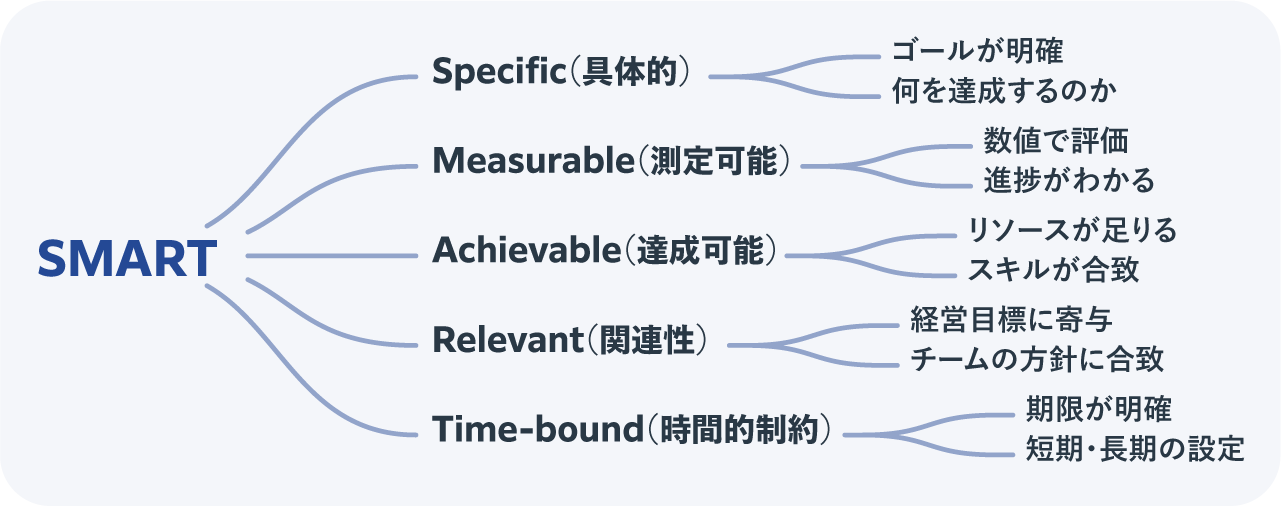

実務上、機能する目標を設定するコツは、SMARTの原則に従うことだ。

SMARTは、Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Relevant(関連性)、Time-bound(時間的制約)の頭文字をとったものである。

実際には、この目標設定と、次のステップで解説する手法の取捨選択は、行ったり来たりを繰り返しながら練り上げていくとよい。

以下は、目標設定の例だ。

(1)目標:リード獲得数の増加

|

(2)目標:Webサイトの訪問者数の増加

|

(3)目標:顧客エンゲージメントの向上

|

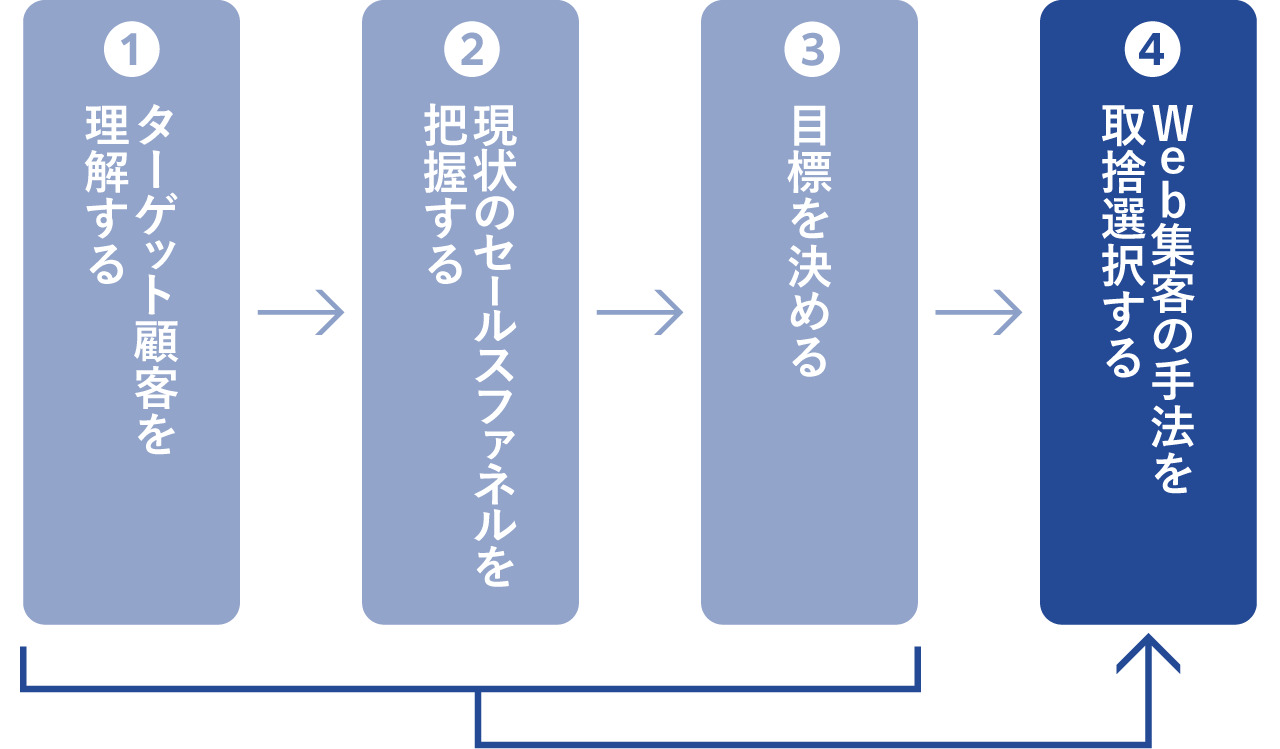

2-4. Web集客の手法を取捨選択する

4つめのステップは「Web集客の手法を取捨選択する」だ。

ターゲット顧客、現状のセールスファネル、目標を踏まえて、最も適したWeb集客の手法を選択しよう。

本記事の前半で紹介した、8つの手法は以下のとおりである。

| Web集客の種類 | 目的 |

| ❶ SEO(検索エンジン最適化) | 長期的な集客 |

❷ SNSマーケティング | ブランド形成とエンゲージメント |

| ❸ コンテンツマーケティング | 信頼と権威の構築 |

| ❹ オンライン広告 | 短期的な成果とターゲティング |

| ❺ メールマーケティング | リピートビジネスと顧客ロイヤルティ |

| ❻ アフェリエイトマーケティング | パートナーシップによる集客 |

| ❼ インフルエンサーマーケティンング | 信頼性の高い推薦 |

| ❽ リターゲティング | 過去の訪問者への再接触 |

3つめまでのステップが適切にできていれば、どの手法をやるべきか(あるいは、やらないべきか)、スムーズに判断できるはずだ。

1つだけ選択してもよいし、複数を組み合わせてもよい。

重要なのは「選択と集中」である。無駄な手法や優先順位の低い手法にリソースを割かないようにし、最もインパクトの大きい手法に集中する。

各手法の具体的な実践は、PDCAサイクルが適している。次のセクションで解説する。

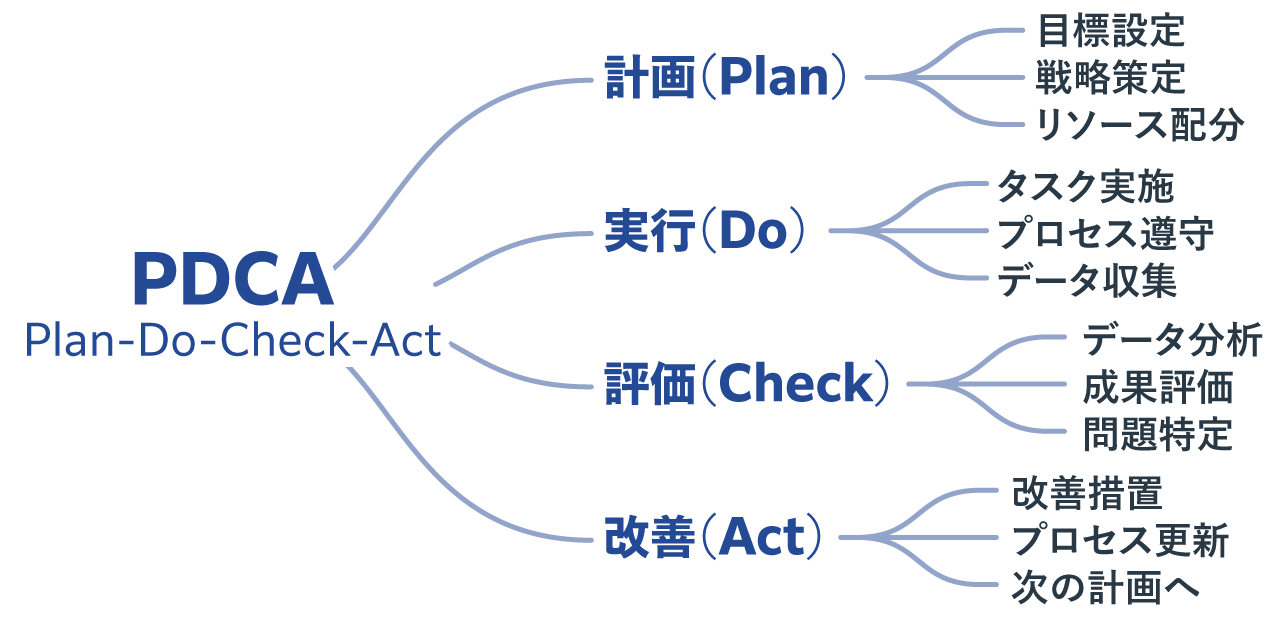

3. Web集客のPDCAの回し方

Web集客の戦略方針を策定できたら、次は手法ごとにPDCAを回していく。

3-1. PLAN(計画)

1つめのステップは「PLAN(計画)」である。

実践することに決めたWeb集客の手法(SEO、コンテンツマーケティング、オンライン広告など)ごとに、具体的な目標と戦略を定めていく。

どのような成果を出したいのか、そのためにはどのようなアクションが必要なのか、プランニングしていこう。

使用するプラットフォーム、コンテンツの種類、広告クリエイティブの方向性、予算計画、実行時期など、詳細まで計画を練る。

広告代理店やSEO事業者など、パートナー企業と協業する場合は、その提案も参考にしながら具体的な計画を策定する。

【PLANを成功させるコツ】

|

3-2. DO(実行)

2つめのステップは「DO(実行)」である。

計画を具体的なタスクに落とし込み、それらを着実に実行していくことが求められる。

たとえば、SEOなら、キーワードリサーチを行い、それに基づいてコンテンツを制作するといった、具体的なアクションがこのフェーズで行われる。

実行フェーズで重要なのは、策定した計画どおりに進めるための「進捗管理」である。

遅延なく計画どおりに実行するためには、タスク管理ツールを活用して、各メンバーの進捗を一元管理するとよい。

【DOを成功させるコツ】

|

3-3. CHECK(評価)

3つめのステップは「CHECK(評価)」である。

このフェーズでは、実行結果を確認し、目標に対してどれだけ効果があったのかを評価する。

顧客の反応や市場の動きのほか、実行フェーズにおけるチームワークやパートナー企業の働きも含めて、総合的な評価を行う。

【CHECKを成功させるコツ】

|

3-4. ACT(改善)

4つめのステップは「ACT(改善)」である。

このフェーズでは、前段階の「CHECK」で評価した結果をもとに、具体的な改善策を実行する。

【ACTを成功させるコツ】

|

成果に直結するのはこの「ACT」のフェーズだ。

PLAN→DOのフェーズは、よりよいACTを作るための“たたき台”、といっても過言ではない。極論をいえば、いくら失敗してもよい。

失敗したとしても、きちんと「CHECK」を経て改善すれば、その失敗データがACTの質を高める。

失敗も成功も一喜一憂するのではなく、結果をデータとして捉えて改善に生かす。そうすれば、かならずWeb集客は拡大できる。

3-5. PLAN(再計画)

5つめのステップは「PLAN(再計画)」である。

PDCAまでのサイクルが終わったら、再び「PLAN(計画)」に戻り、繰り返していく。

計画は生き物だ。時とともに変化し、変化に適応させる必要がある。何度もPLANし直すサイクルによって、プロジェクトやビジネスは持続的に成長し、進化するのだ。

さっそく、このサイクルを高速回転で回し始めよう。10回、100回、1,000回……と繰り返すうちに、確実に成功の山を登ることができる。

4. まとめ

本記事では「Web集客」をテーマに解説した。要点をまとめておこう。

効果的なWeb集客の手法として、以下を紹介した。

|

Web集客の戦略は、以下の4ステップで行う。

|

最後に、Web集客のPDCAの回し方を解説した。

|

なお、本記事では網羅的な解説をしたが、

「どこから着手すべきか、まだ迷っている」

という場合、まずはSEOから取り組んでみるとよいだろう。

理由は、比較的低コストで実践でき、効果が長期的だからだ。詳細は「SEO初心者向けマニュアル」にて確認してほしい。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。