- オンライン

共起語に依存したSEOは危険。その理由と2025年にやるべきSEO対策

結論からいえば、共起語に頼る時代は終わった。現代のSEO戦略において、共起語は効果的ではない。

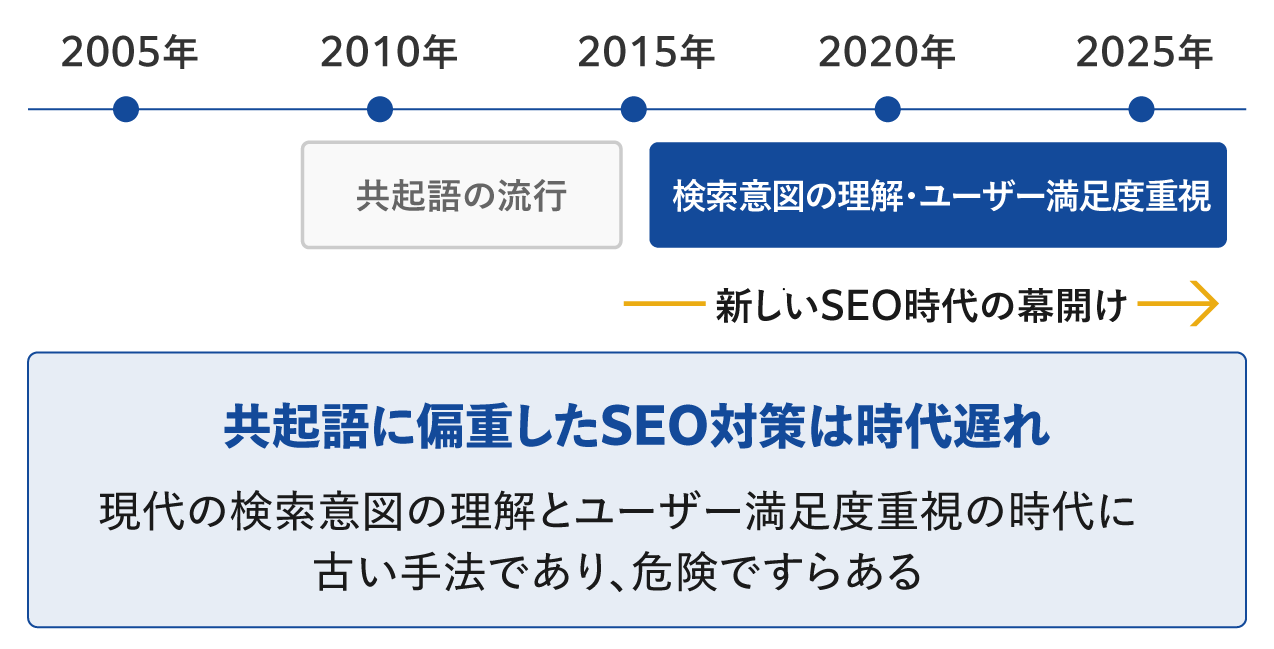

新しいSEOプレイヤーの中には「共起語は押さえるべきSEOテクニック」と誤解されている方もいるので、明確に述べておくと、共起語がSEO戦略として一定の評価を得ていたのは、概ね2000年代後半から2010年代前半にかけての時期である。

2025年の現在でも、共起語対策に過度に依存しているとしたら、問題である。古い成功パターンにとらわれ、現代的な検索意図の理解やユーザー満足度重視という時流に目を向けず、思考停止に陥っていると言わざるを得ない。

こうした思考停止は、コンテンツマーケティングの本質を見失わせ、検索上位から遠ざかるリスクとなる。

本記事では、共起語に偏重する危険性に斬り込むとともに、

「では、2025年、圧倒的SEO成果を手にするために、何をする?」

という核心についても伝えている。きちんと結果を出したい方は、ぜひ参考にしてほしい。

目次

1. 共起語の基本概念とSEOの実態

最初に、共起語の定義や事実関係について、整理しておこう。

- 共起語とは何か?

- 共起語のSEO戦略が評価を得ていた2010年前後の状況

- Googleが文脈理解できるようになり共起語の効果は低下

- 【事実】バズ部チームは共起語対策ゼロで上位獲得できている

1-1. 共起語とは何か?

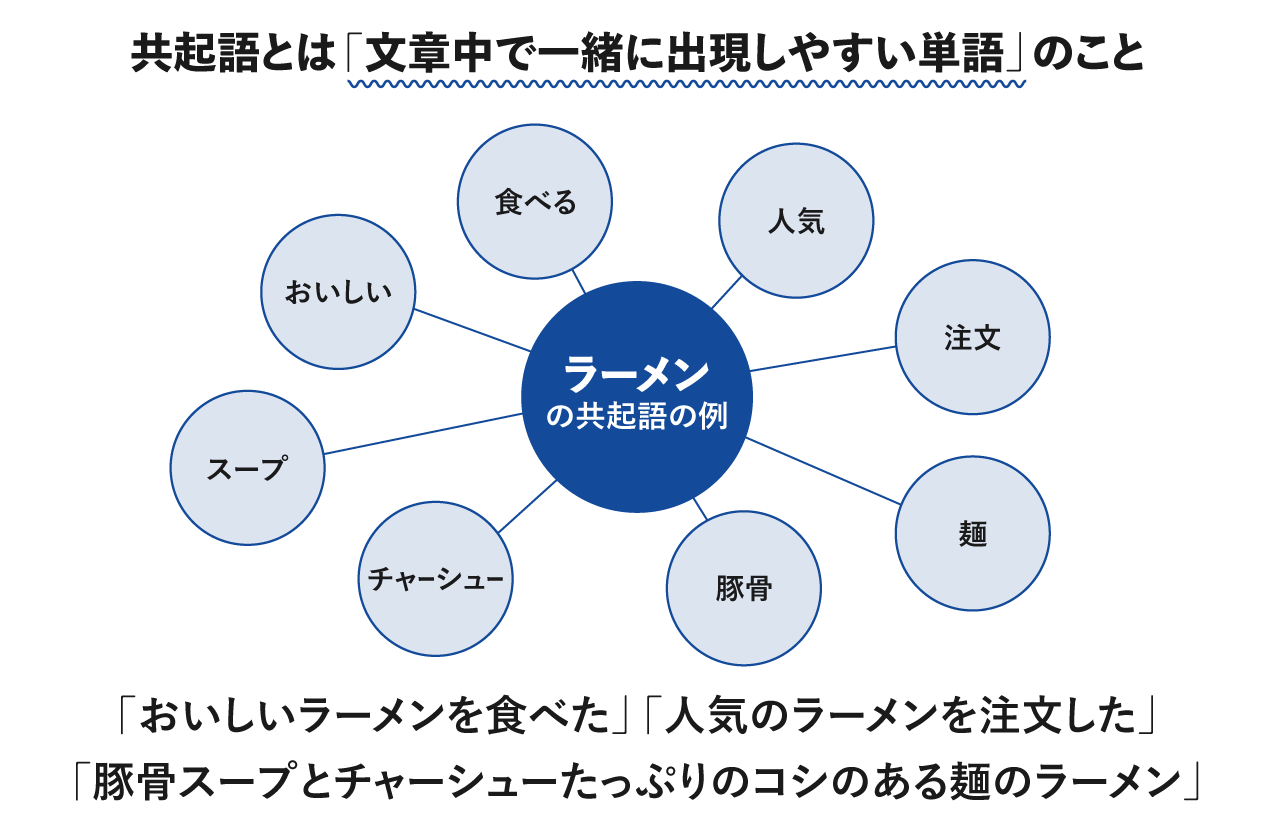

共起語(きょうきご)とは、簡単にいえば「文章中で一緒に出現しやすい単語」のことだ。そもそも「共起」とは言語学の用語で、2つの語が文中で関連性をもって同時に出現することを指す。

たとえば、文章中で「ラーメン」という単語とともに、頻繁に「おいしい」「チャーシュー」「豚骨」などが現れる場合、これをラーメンの共起語と考える。

共起語を調べる際には、Webツールを利用すると簡単だ。以下は代表的な共起語検索ツールである。

1-2. 共起語のSEO戦略が評価を得ていた2010年前後の状況

冒頭でも触れたとおり、共起語がSEO戦略として一定の評価を得ていたのは、概ね2000年代後半から2010年代前半にかけての時期である。

この頃のSEO界隈では、共起語をコンテンツ内に散りばめて検索上位を狙う手法が流行した。

当時は、検索アルゴリズムがワード同士の関連性を機械的に評価する傾向が強く、関連ワードを文章中に挿入するだけで「関連性の高いコンテンツ」とみなされるケースがあったのだ。

そのため、共起語を重視する “テクニック” が、短期的に脚光を浴びていた。

1-3. Googleが文脈理解できるようになり共起語の効果は低下

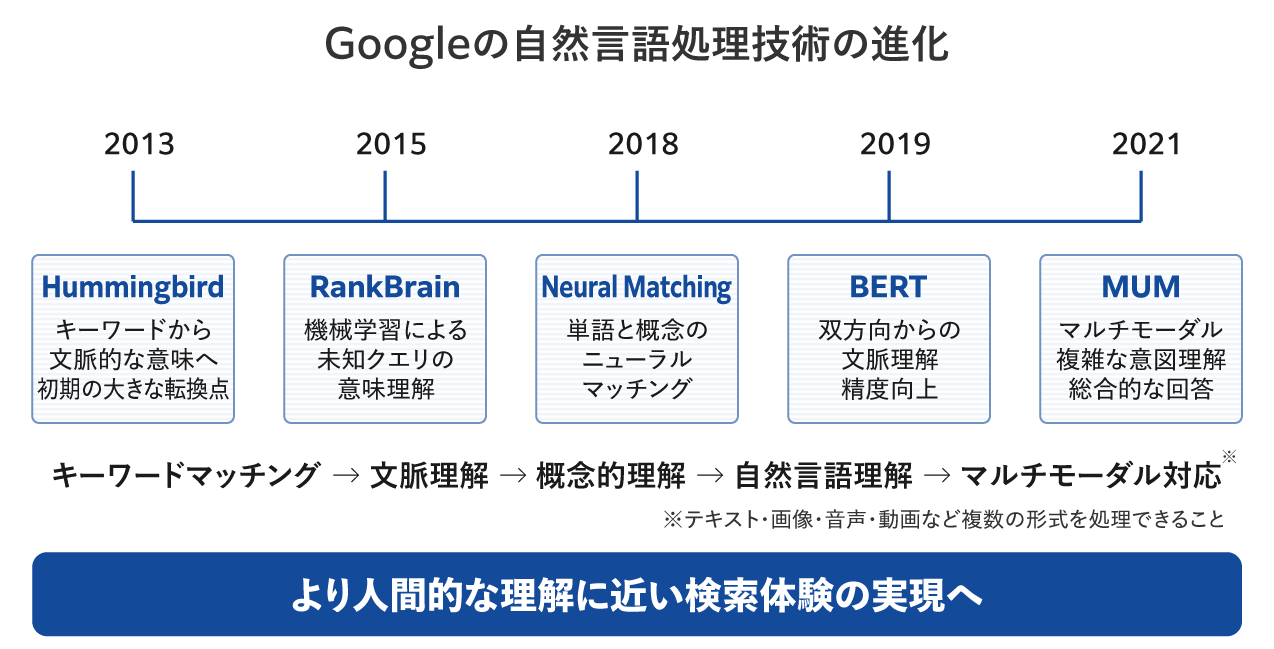

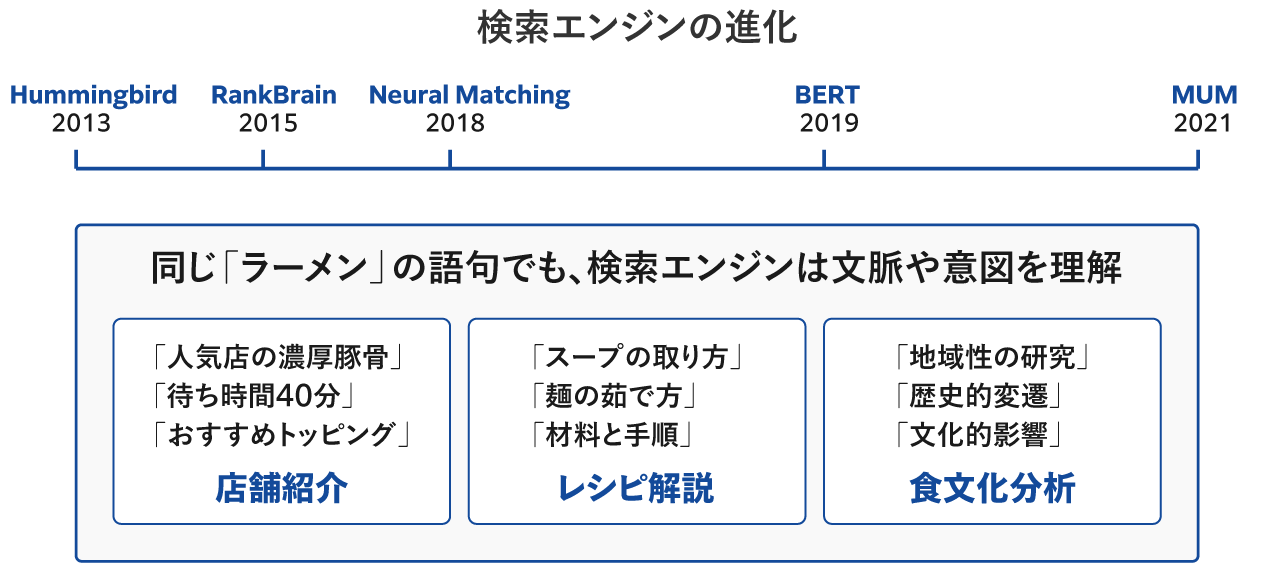

しかし、2013年以降、GoogleはHummingbird(ハミングバード)アップデート(2013年)をはじめとした高度な自然言語処理アルゴリズムを導入する。

共起語を単にカウントするような原始的なメカニズムに頼らずとも、コンテンツの文脈やユーザーの検索意図を、高精度で理解できるようになった。

結果、共起語頼みのSEO手法は急速に廃れ、文脈理解やユーザー意図を重視した手法が主流となっていった。

ここまでの話をまとめると、共起語が一時的に脚光を浴びた理由は、過去に検索エンジンがまだ文脈理解に疎く、関連ワードの存在が一定の評価基準になっていた時代があったことによる。

しかしながら、最新の検索アルゴリズムでは共起語を増やしたところで、太刀打ちできない。

1-4. 【事実】バズ部チームは共起語対策ゼロで上位獲得できている

「本当に共起語は効果がないのか?」と懐疑的な方もいるだろう。

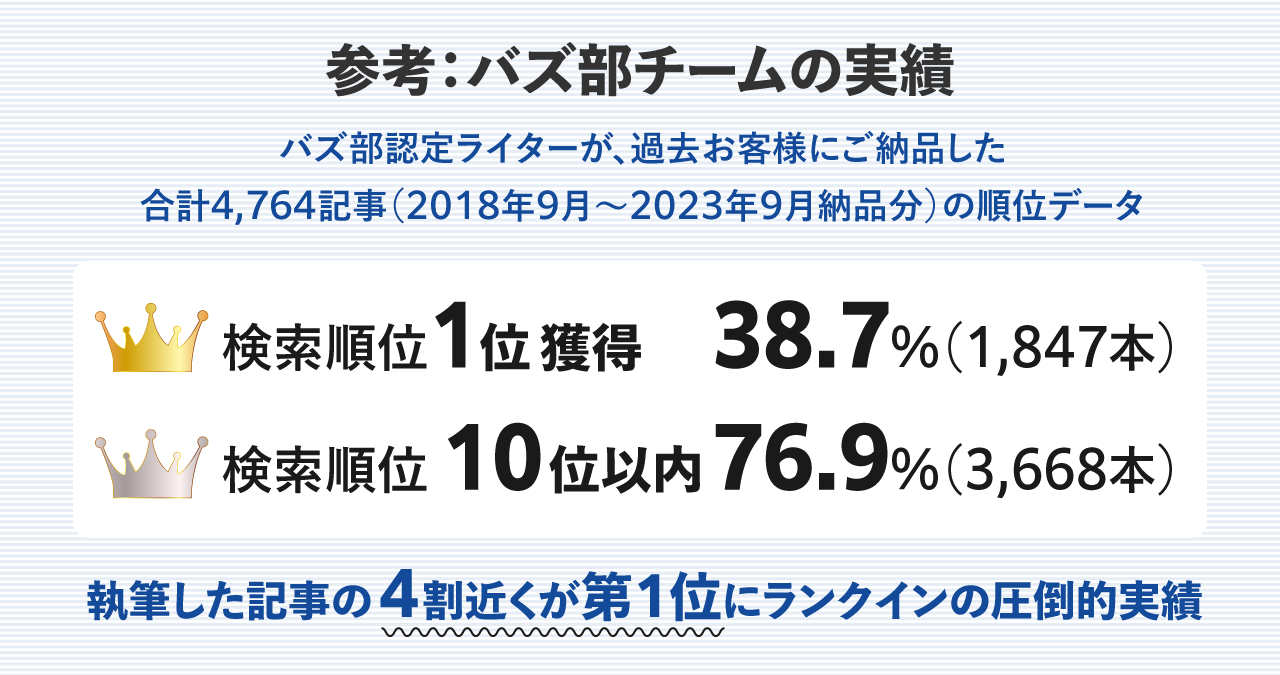

実際の数字として、2018年9月〜2023年9月の5年間に、バズ部チームが世に送り出したコンテンツの実績を見てほしい。

執筆した記事の4割近くが1位、8割近くが10位以内という確かな成果を挙げているが、共起語対策は行っていない。

共起語の影響を調べるために、共起語を散りばめたコンテンツのテストを実施したことがあるが、結果は変わらなかった(このテストでは、正の影響も負の影響もなし)。

よって、現在はコンテンツ制作時に共起語を調べることさえしていない。一切、共起語を気にせずに制作している。

***

以上が、共起語とSEOに関する基礎概念と実態の解説だ。

ここまでお読みいただき、

「現在では共起語に高いSEO効果がないのはわかったけれど、やっても毒にならないなら、念のために対応しておきたい」

と考える方がいるかもしれない。

あるいは、

「良質なコンテンツを制作したら、自然と共起語が散りばめられると聞いた。ならば、共起語から逆算してコンテンツを作ってもいいのでは?」

という声もある。

これらの考え方には、注意しなければならない。なぜなら、共起語に偏重すれば毒となる可能性があるからだ。以下で詳しく説明しよう。

2. 共起語に偏重したSEOが危険な4つの理由

共起語に偏重したSEOはなぜ危険なのか。その理由は4つある。

- 共起語への過度な依存はコンテンツ制作者の成長を阻害する

- 共起語が一貫したトピックへの集中を惑わせる

- ユーザー体験を損ねてリピーターを獲得できない

- ブラックハットSEOとGoogleに認識されるリスクがある

2-1. 共起語への過度な依存はコンテンツ制作者の成長を阻害する

1つめの理由は「共起語への過度な依存はコンテンツ制作者の成長を阻害する」からだ。

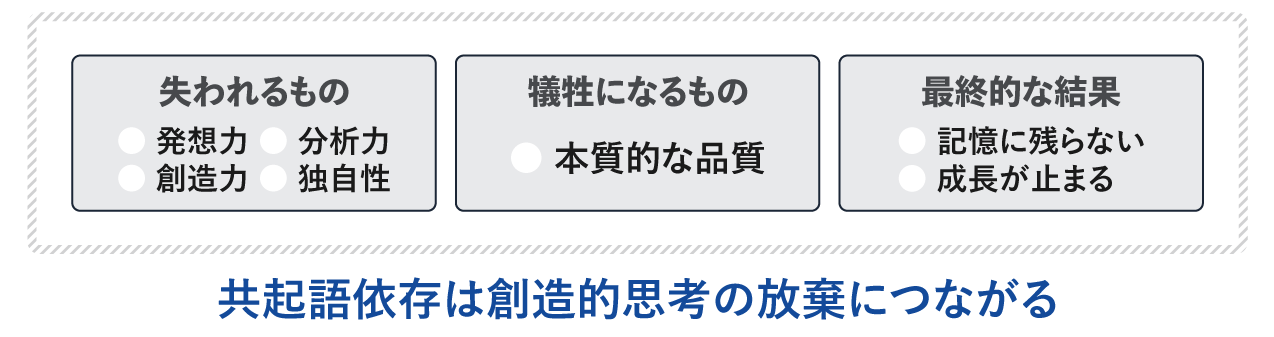

共起語に縛られる戦術は、コンテンツ制作者自身の成長を阻み、発想力や分析力を鈍らせる。

どのサイトも同じような関連ワードを羅列すれば、独自性やブランド価値は薄れ、ユーザーの記憶に残らない。共起語に依存してコンテンツを制作することは、創造的思考を放棄する危険行為である。

とりわけ注意してほしいのが、外注ライターに共起語を盛り込んだ記事作成を指示している場合だ。

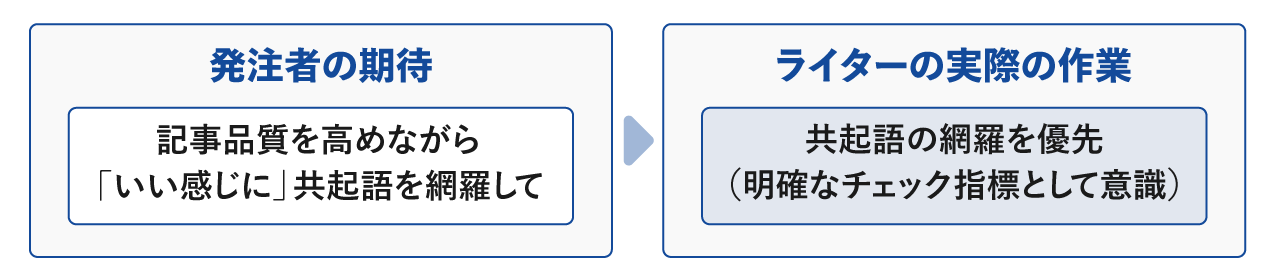

発注者は、「記事品質を高めながら、“いい感じ”に、共起語も網羅してくれればいい」と軽く考えがちだ。しかし、受注者(ライター)の視点は異なる。

ライターにとって、「共起語の網羅状況」は明確なチェック指標であり、「記事品質」は抽象的な概念だ。発注者からの修正指示を避けるには、共起語を確実に反映すべきと考えてしまう。

この結果、ライターはリソースを共起語の挿入に割かざるを得なくなり、本来重視されるべき記事の本質的な品質向上が犠牲になる。

2-2. 共起語が一貫したトピックへの集中を惑わせる

2つめの理由は「共起語が一貫したトピックへの集中を惑わせる」からだ。

意識が高く成長意欲のあるコンテンツ制作者であったとしても、共起語への配慮には罠がある。

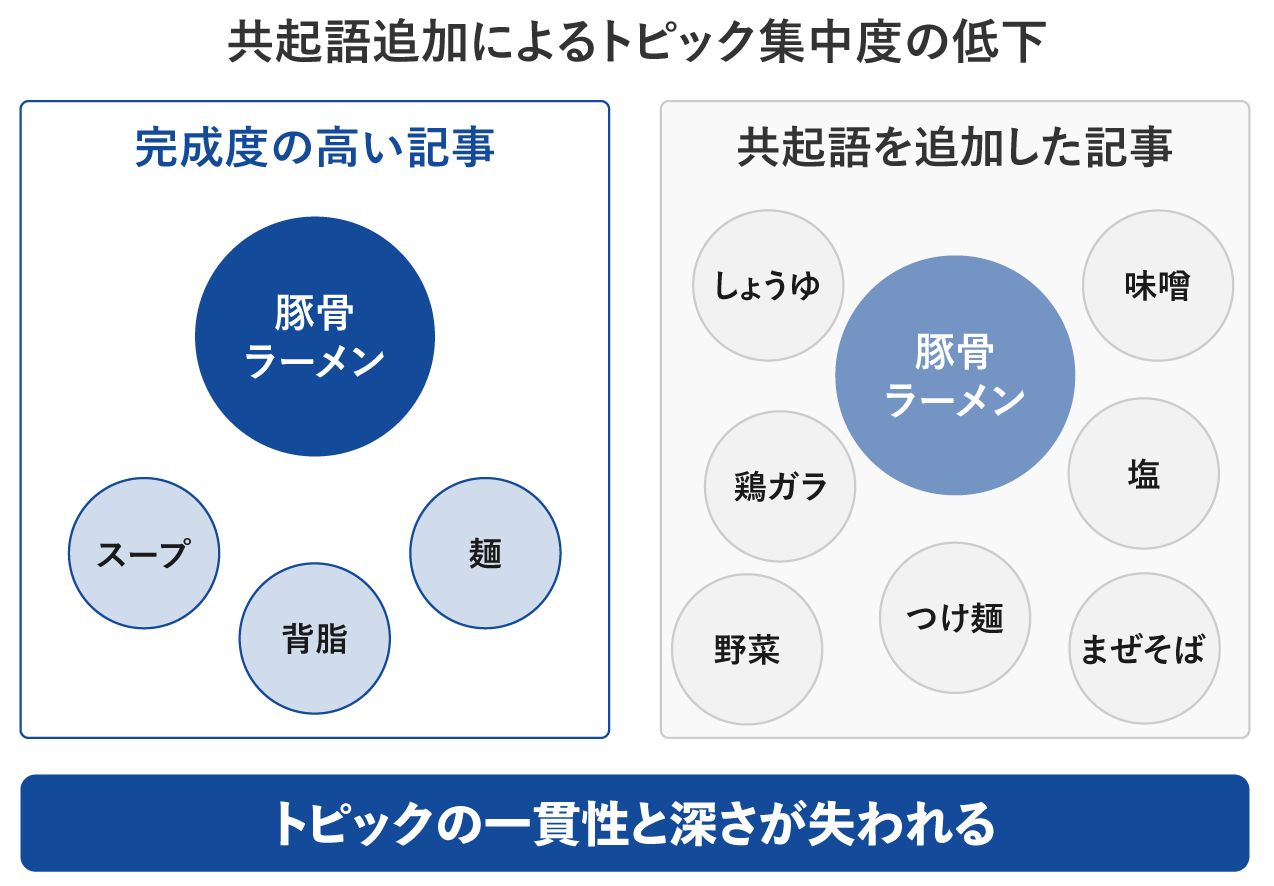

SEO対策キーワードを分析し、ペルソナを設定し、ニーズを十分に満たす記事を完成させたとしよう。

最後の仕上げとして、共起語を足しておこう──、と共起語を調べてみるとどうなるか。完成させた記事にはまったく出現していない語句が数多く見つかる。

「SEO効果を高めるために、網羅性を高めなければ」と共起語を足しながらコンテンツを拡張させた結果、一貫したトピックへの集中性(深度、尖り具合)が損なわれ、浅くて広い記事にレベルダウンしてしまう。

「豚骨ラーメン」の記事を書いていたのに、共起語に「しょうゆ、味噌、鶏ガラ、野菜……」と足していったら何の記事だかわからなくなった、という状況だ。

冗談のようだが、実際のコンテンツ制作で同じことをしてしまっているケースは非常に多い。

2-3. ユーザー体験を損ねてリピーターを獲得できない

3つめの理由は「ユーザー体験を損ねてリピーターを獲得できない」からだ。

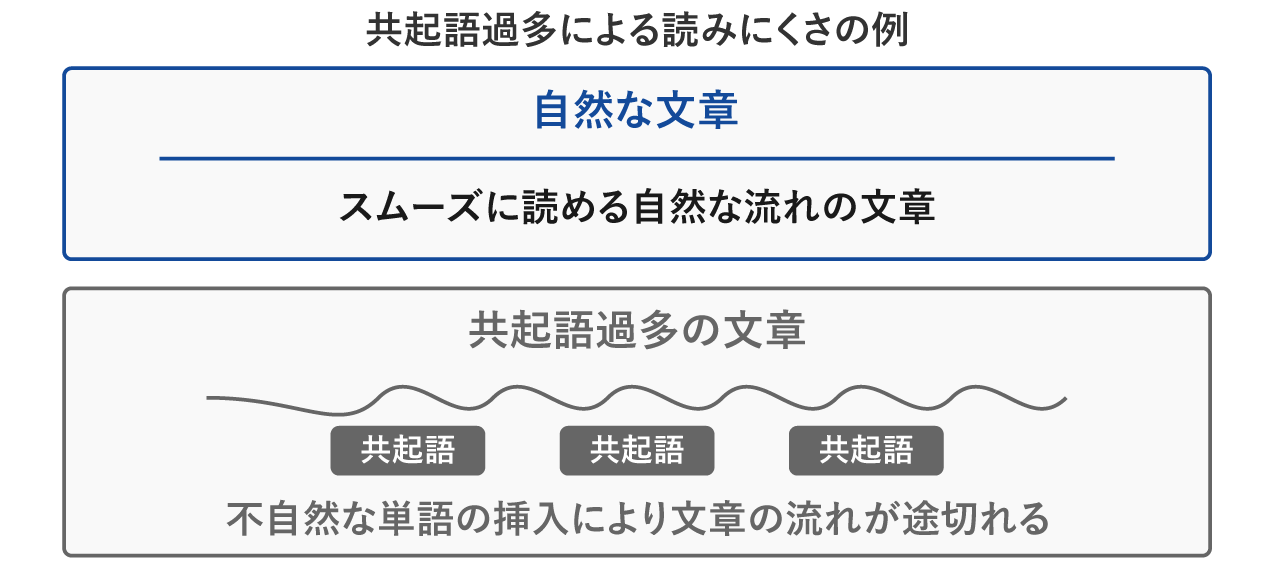

共起語を多用した記事は、正直なところ非常に読みにくい。語彙の不自然な偏りや、冗長なフレーズの羅列は、文章の流れをさえぎり、ユーザー体験を損ねる。

今のユーザーは情報過多のなか、短時間で質の高い情報を求めているため、読みにくい記事には時間を割かない。すぐに、ほかの読みやすいコンテンツへ流れてしまう。

せっかくの集客チャンスが無駄になり、長期的なファン獲得を阻むことになる。

2-4. ブラックハットSEOとGoogleに認識されるリスクがある

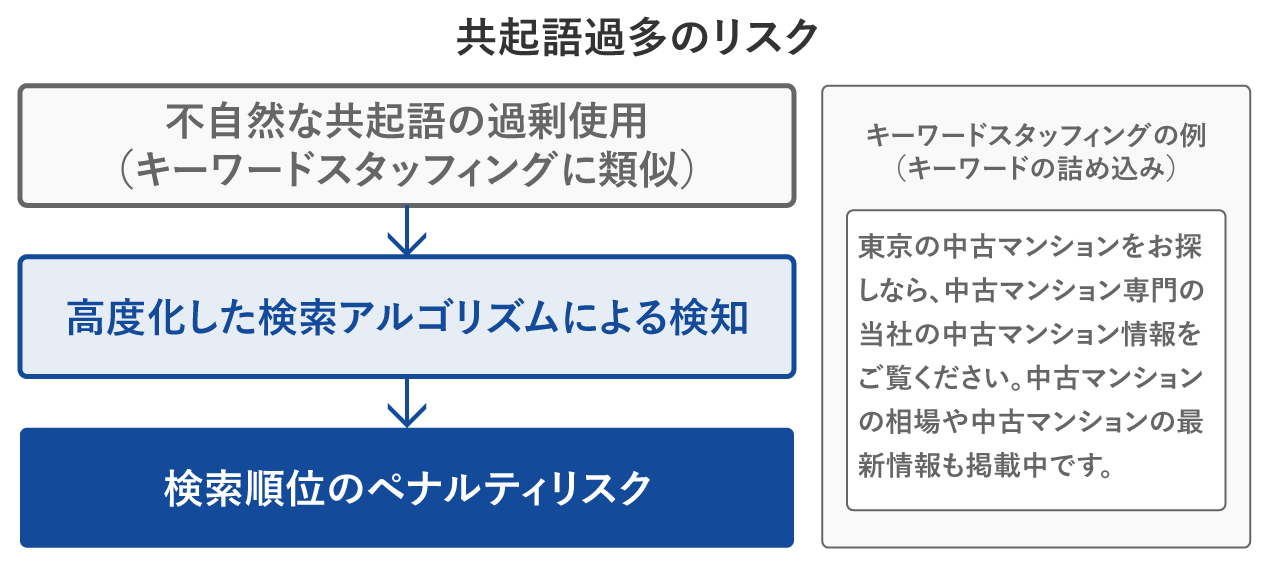

4つめの理由は「ブラックハットSEOとGoogleに認識されるリスクがある」からだ。

共起語を不自然に増やすと、かつてのブラックハットSEO手法(キーワードスタッフィング)に類似する行為とみなされる懸念がある。

高度化した検索アルゴリズムは、こうした不正なパターンを容易に検出できるため、違反行為と判断されればペナルティに直結する。

短期的な順位上昇を狙った安易なテクニックに頼るのは 、本当に危険だ。長期的な価値提供を目指すサイト運営者は、慎重になる必要がある。

3. 2025年のSEOで共起語よりも100倍知っておくべき3つのポイント

「では、今のSEOでは、何が重要なの?」

という方に向けて、かならず知っておくべき3つのポイントをお伝えしよう。

- 自然言語処理技術の深化

- ユーザー行動分析の重視

- 独自の視点と専門性の台頭

3-1. 自然言語処理技術の深化

1つめのポイントは「自然言語処理技術の深化」である。

旧時代のSEOはキーワード密度(出現率)や共起語の比率を気にする低次元なゲームであったが、現在はそうではない。最新のアルゴリズムは、コンテンツの文脈から筆者の意図を把握し、ユーザーニーズへの適合性を評価する。

具体的には、検索エンジンは「テキストをただの文字列」として扱うのではなく、「文章の意味や狙い」を理解できるようになっているのだ。

たとえば、「ラーメン」という語句が出てくる記事にしても、「ラーメン店の紹介なのか、レシピなのか、健康的な食生活との比較なのか」といった背景やコンテキストを判断できる。

「ラーメン」という単語が何回出てくるかではなく、記事全体がラーメンに関してどんな情報を、どういう目的で書いているかを理解し、その質を測ることが可能になってきた。

さらに、ここ数年で急速に発展した生成AIは、既存の自然言語処理に革新的なインパクトを与えている。最新版の生成AIモデルに触れたことがある人なら、共起語などが提示する平面的な情報との質的な違いを、容易に想像できるだろう。

つまり、これからの検索エンジンは、言葉と言葉のつながりを深く理解する「賢い読者」になっていく。特定ワードの網羅性や出現回数はさまつなことであり、「読者が何を求め、どう役立つのか」という本質的な部分が評価される。

2025年のSEOでは、こうした背景を理解し、読者に価値のあるコンテンツを丁寧に作ることが、一番の近道となる。

3-2. ユーザー行動分析の重視

2つめのポイントは「ユーザー行動分析の重視」である。

過去の検索エンジンは、「どのサイトにどんなキーワードが入っているか」だけで順位を決める傾向があった。

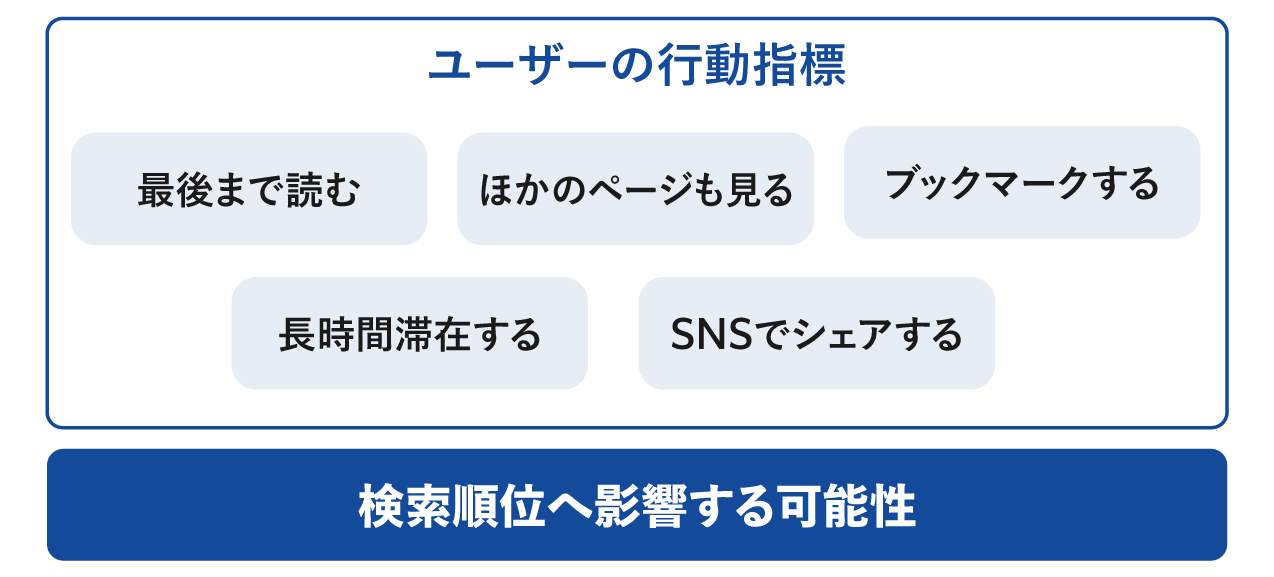

しかし、いまや検索エンジンは「ユーザーが、そのサイトで実際にどのような行動をとるか」を細かく見て、評価に反映しようとしている。

Googleは公式には「特定の行動を直接ランキング要因としている」と明言していないが、流出文書などを通じて、いくつかの行動を指標に採用している可能性が示唆されている。

たとえば、ユーザーが記事を最後まで読むかどうか、記事を読んだあとに次のページへ進むか、記事をSNSでシェアしたりブックマークしたりするか、といった行動は、コンテンツの評価に影響を与え得る。

よって、SEO対策で何をすればよいか迷ったときは、

「その対策は、ユーザーの行動を変えるか?」という問いを基点としてほしい。

共起語を増やしてユーザーの行動が変わるならやったほうがよいが、変わらない。だからやる意味がない、と判断する。

一方、図解を1つ足したら、ユーザーの理解度が高まり、完読率が高まるかもしれない。それならやる、と判断する。

3-3. 独自の視点と専門性の台頭

3つめのポイントは「独自の視点と専門性の台頭」である。

共起語とは “文章中で一緒に出現しやすい単語” のことだから、これに従うと予定調和的なコンテンツができあがる。

しかし近年、Googleは「そのサイトならではの強み」や「筆者独自の考察」、さらには「高度な専門知識」を持ったコンテンツを高く評価する傾向にある。

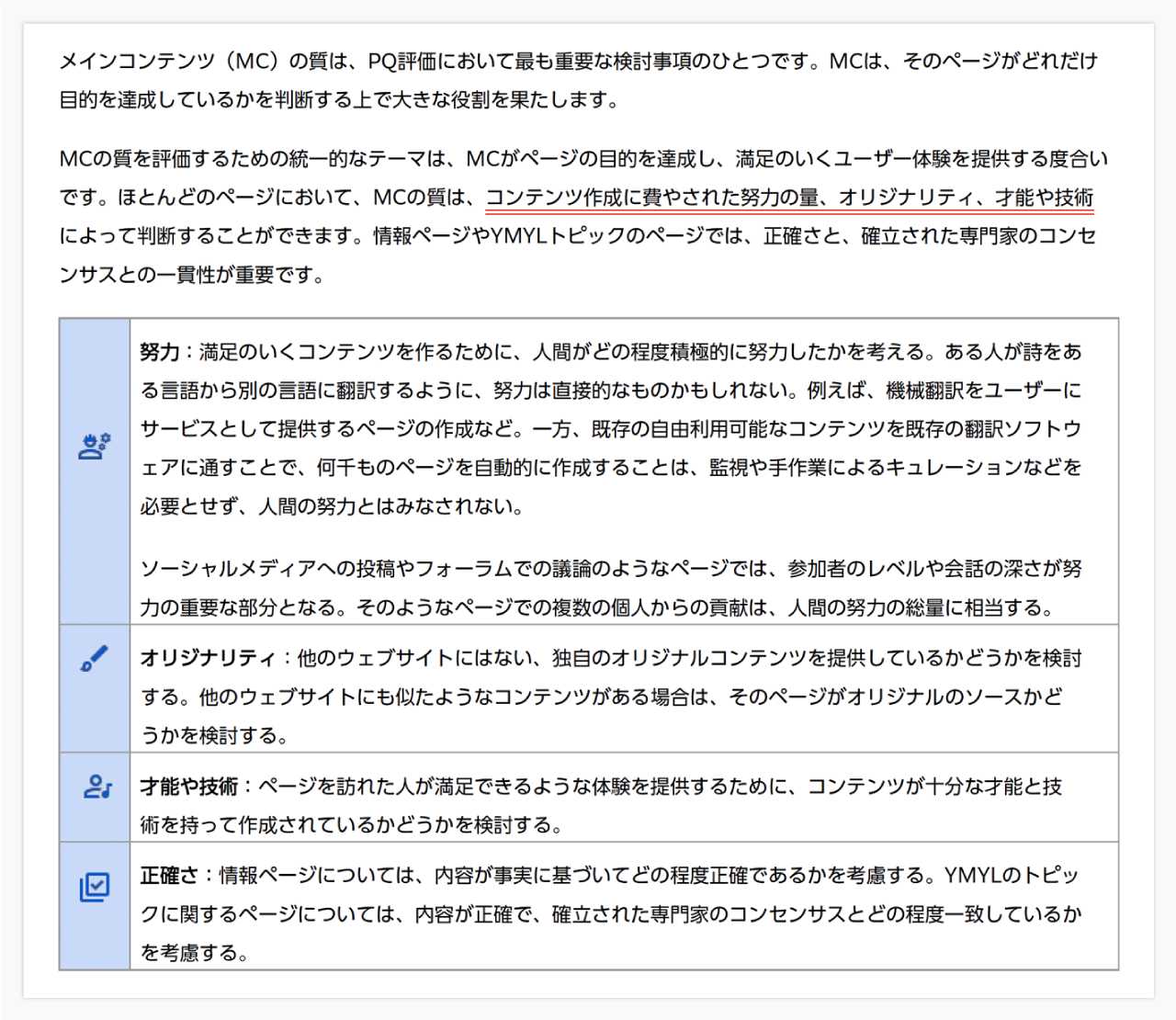

Googleの評価基準の推論に有益なGoogle「検索品質評価ガイドライン」では、 メインコンテンツ(MC)の質を評価する基準として、「コンテンツ作成に費やされた努力の量、オリジナリティ、才能や技術」が挙げられている。

ユーザーもまた、ほかでは得られない情報や、深く掘り下げた分析を求めている。

実際、前出の圧倒的実績を出しているバズ部チームのライターも、共起語には目もくれず、独自の考察や専門知識の深掘りを一心不乱に進めている。だから良質なコンテンツが生まれ、検索上位にランクインする構造だ。

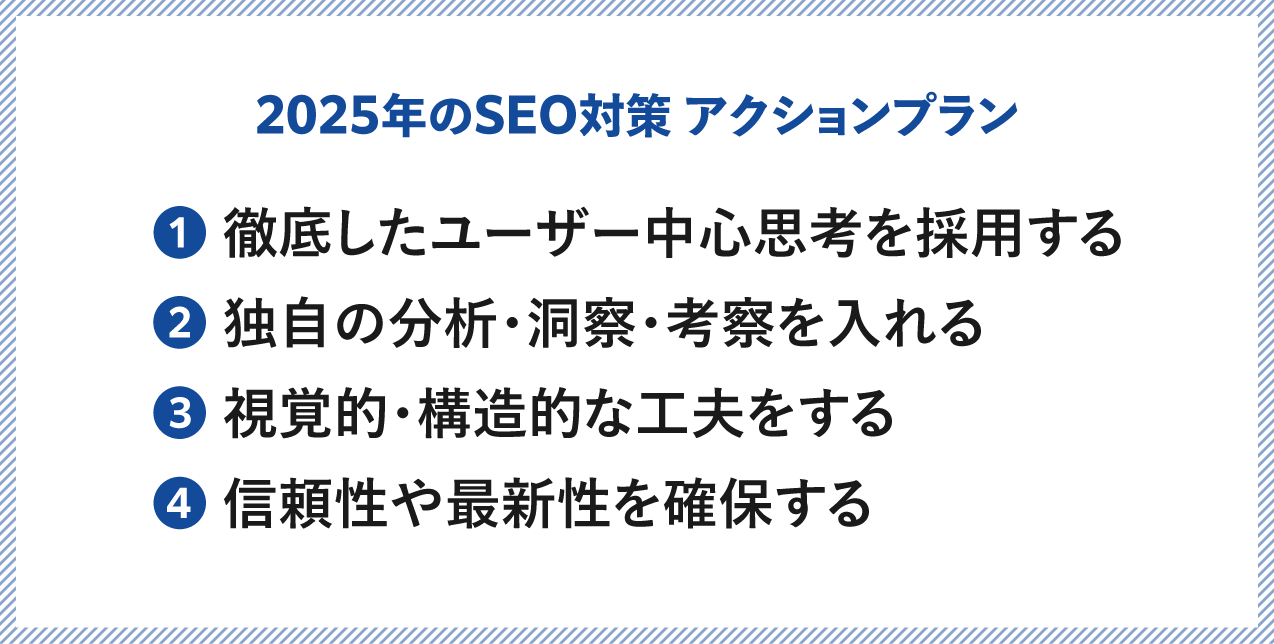

4. 確実な成果を叩き出す2025年のSEO対策アクションプラン

ここまでの話を踏まえつつ、本記事の総括として、2025年のSEO対策アクションプランを4つ、提案する。

- 徹底したユーザー中心思考を採用する

- 独自の分析・洞察・考察を入れる

- 視覚的・構造的な工夫をする

- 信頼性や最新性を確保する

4-1. 徹底したユーザー中心思考を採用する

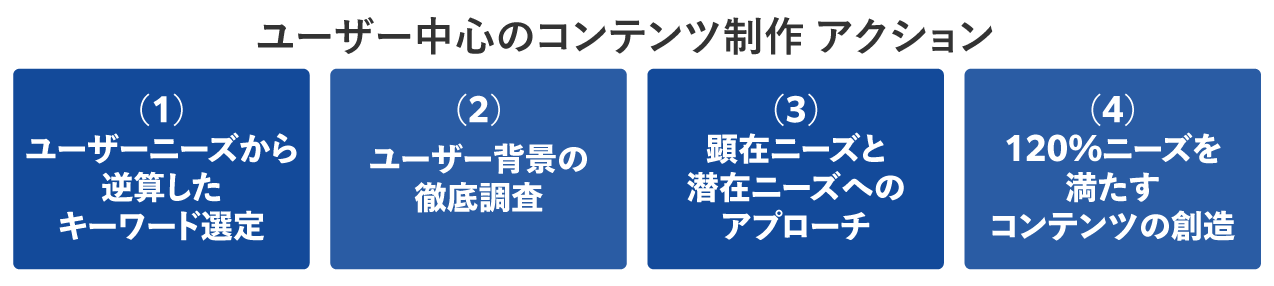

2025年のSEO戦略で成果を出すには、コンテンツ制作者はこれまで以上に「ユーザー中心」の思考へと大きく舵を切る必要がある。これは単なるスローガンではなく、コンテンツ制作のあり方やSEO対策そのものに組み込まれるべき指針だ。

「ユーザー中心」と聞くと抽象的に感じるかもしれないが、具体的なアクションは以下のように整理できる。

(1)ユーザーのニーズから逆算したキーワード選定

キーワード選びは、もはや「検索ボリュームが大きいから」や「競合が使っているから」という理由では不十分だ。

ユーザーが何を求めて検索しているのか、どんな問題解決を望んでいるのかを起点とする。

たとえば[ダイエット レシピ]というキーワードから、「すぐ実践できる」「満腹感がある」「リバウンドしにくい」など、ユーザーが抱える具体的な悩みを深掘りして、新たなキーワードを発見することが大切だ。

▼ あわせて読みたい記事:

【図解】キーワード選定の正しいやり方─SEOの最初に読むべき記事

(2)ユーザー背景の徹底調査

検索キーワードのユーザー像を調べるときには、「誰がこのキーワードで検索しているのか」だけでなく、「そのユーザーは今どのような状況にいて、何に困っているのか、なぜ今そのワードで検索したのか」を想像し、リサーチを行う。

年齢や職業、興味関心だけでなく、

- どんなきっかけでそのニーズが生まれたのか

- すでに何か対策を試して失敗した経験はあるか

といった文脈的要素も考慮すれば、ターゲット像をより立体的に把握できる。

▼ あわせて読みたい記事:

多くの人が誤解している「ペルソナ設定」に失敗しないコツ

(3)顕在ニーズと潜在ニーズへのアプローチ

制作するコンテンツが、顕在ニーズ(ユーザーが自覚している問題・質問)に応えることは、最低条件に過ぎない。

真に「ユーザー中心」を目指すなら、ユーザーがまだ言語化していない潜在ニーズや、関連する課題解決のヒントも提示する必要がある。

たとえば、ダイエットレシピを探しているユーザーには、材料と作り方だけでなく、味に飽きずに続けられる工夫や、空腹に耐えられないときのかさ増しアレンジの情報も届ける、といった具合だ。

▼ あわせて読みたい記事:

顧客の潜在ニーズに気づくことがあなたのビジネスにとって重要な理由

(4)120%ニーズを満たすコンテンツの創造

「ユーザーの知りたかった答えがわかる」から一歩進み、「ユーザーが想定していた以上の価値」を提供することが、2025年以降のSEOで生き残る鍵となる。

ユーザーの疑問に答えるだけでなく、関連情報、応用的なアドバイス、参考リソースへのリンクなど、ユーザーが「ここまで書いてくれているのか!」と驚くほど手厚いサポートを盛り込もう。

ユーザーが高い満足度を得て、究極的には「人生の幸せ」をつかむところまでイメージし、コンテンツを作り込んでほしい。

▼ あわせて読みたい記事:

コンテンツとは見た人の「人生の質」を上げるもの

4-2. 独自の分析・洞察・考察を入れる

さらにユーザー中心思考の実践を強化するポイントは、「独自の分析や考察」を加えてコンテンツの価値を高めることだ。

調べれば出てくるような情報を並べるのではなく、筆者自身の専門知識、経験、仮説、あるいはテーマ同士を関連付ける新たな視点を提示する。

たとえば、公的データや他者の研究成果を独自に解釈し、わかりやすい例えや補足情報を添えると、ユーザーは「ここでしか得られない発見」を体験する。

このような “ひと手間” が、検索を単なる答え探しではなく、ユーザーがより深く理解する体験へと昇華する。「またこのサイトで教えてもらいたい」と感じるリピーターが増え、強固なSEO基盤づくりを後押しする。

ありきたりな記事の量産は卒業し、「世界にひとつ」と胸を張れる珠玉のコンテンツを世の中へ送りだそう。

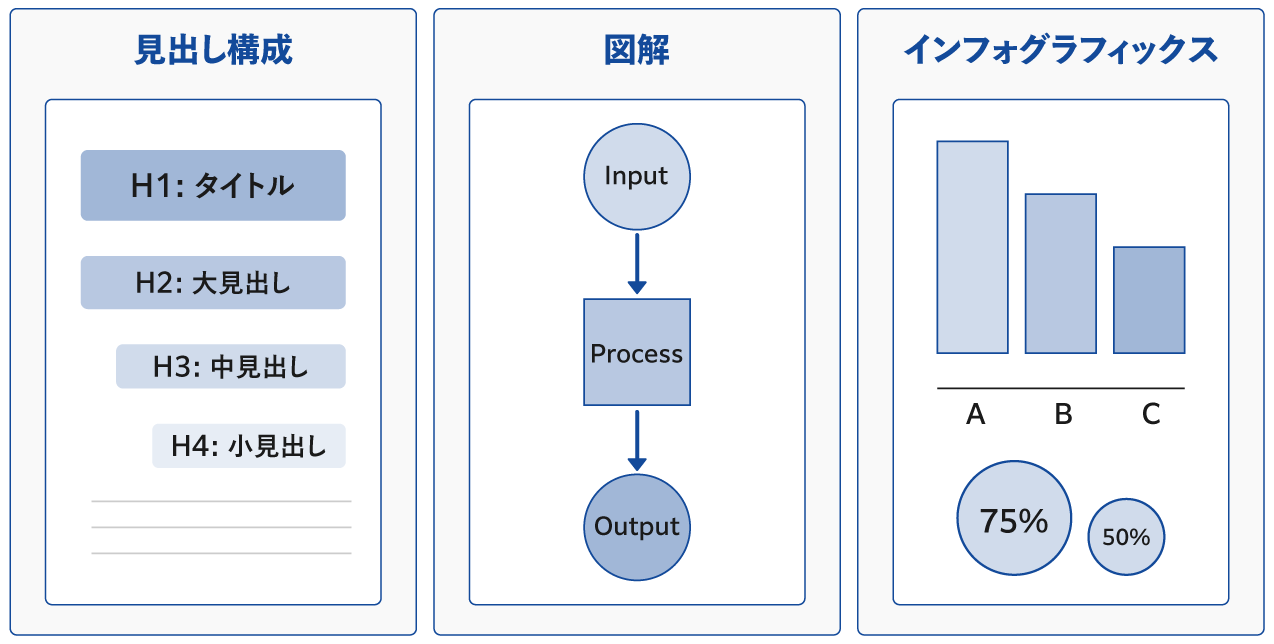

4-3. 視覚的・構造的な工夫をする

ユーザーに有益な情報を届け、独自の洞察で差別化を図ったとしても、それらがわかりやすく整理されていなければ、読者がストレスを感じて途中で離脱してしまう可能性がある。

そこで重要なのが、コンテンツ全体の「見せ方」や「構造」を最適化する工夫だ。

たとえば、適切な見出しや小見出しを設定し、情報を階層的に整理すれば、ユーザーは自分が知りたいポイントにすぐアクセスできる。箇条書きや番号付きリストを用いると、複雑な情報も理解しやすい形で提示できる。

さらに、図・表・画像やインフォグラフィックスを活用すれば、文章だけでは伝わりにくい概念やデータを一目で理解しやすくなる。

あるいは、重要なポイントをハイライト枠で囲んだり、関連リンクをまとめた「参考資料」セクションを設けたりすれば、コンテンツはより「使いやすいツール」へと進化する。

Googleがマルチモーダル(テキスト・画像・音声・動画など複数の形式を処理できること)への対応を進めているとおり、「テキストだけ」でSEO対策ができる時代は終わりつつある。

ビジュアルや構造にもこだわって、ユーザー体験を向上させよう。

4-4. 信頼性や最新性を確保する

記事品質を高め、担保するために意識してほしいのが「信頼性と最新性」である。

まず、記事制作時には信頼できる統計データ、専門家の見解、一次情報源(公的機関や研究機関が提供する公式レポートなど)に基づくコンテンツを心がけよう。こうした根拠の明示があれば、ユーザーは「このサイトなら正確な情報が得られる」と感じやすくなる。

また、Googleは発リンクの品質や権威性を評価していると考えられている。信頼できる外部情報への適切な参照は、コンテンツの評価向上にも有利にはたらく。

さらに、時間の経過とともに情報が陳腐化しないよう、定期的な更新を行うこともポイントだ。とくに、技術分野や業界トレンドが移り変わりやすいテーマでは、新しい研究やレポート、アップデートされた統計データを取り入れ、常に「今、役立つ」コンテンツを提供しよう。

▼ あわせて読みたい記事:

SEOに影響する「更新頻度」の真実─最適な更新頻度を知る5つの確認点

***

以上、4つのアクションプランを解説した。

これらを実行し、最高のコンテンツを携えて、検索結果の上位を駆け上がってほしい。

5. まとめ

本記事では「共起語とSEO」をテーマに解説した。要点をまとめておこう。

最初に共起語の基本概念と実態として、以下を解説した。

- 共起語とは文章中で一緒に出現しやすい単語のことを指す

- 2000年代後半から2010年代前半にかけて共起語を用いたSEO手法が一時的に脚光を浴びた

- 現在のGoogleは高度な自然言語処理技術により文脈理解が可能となり共起語対策の効果は薄れている

- バズ部チームは共起語対策をせずとも検索上位を獲得できている

共起語偏重の危険性として、以下が挙げられる。

- 共起語への過度な依存はコンテンツ制作者の成長を阻害する

- 共起語が一貫したトピックへの集中を惑わせる

- ユーザー体験を損ねてリピーターを獲得できない

- ブラックハットSEOとGoogleに認識されるリスクがある

2025年のSEOで重要なポイントとして、以下を解説した。

- 自然言語処理技術の深化

- ユーザー行動分析の重視

- 独自の視点と専門性の台頭

2025年に成果を出すSEO対策のアクションは以下のとおりだ。

- ユーザーのニーズや背景を深く理解しそれに応える情報を提供する

- 筆者ならではの分析や考察を加えコンテンツに独自性を持たせる

- 情報を見やすく整理し図表なども活用して読みやすさを追求する

- 信頼できる情報源を参照し定期的に情報を更新して鮮度を保つ

2025年のSEOで勝ち残るには、ユーザーファーストの視点を徹底し、独自の価値を磨き上げることが不可欠だ。本質的にユーザーの課題解決に資するコンテンツを作り続ける姿勢こそが、長期的な成功への道筋となる。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。