- オンライン

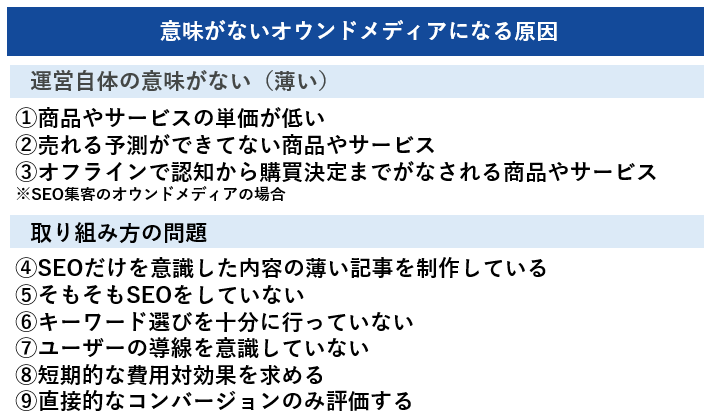

意味のないオウンドメディアになる9つの原因と具体的な回避策

あなたは今、オウンドメディアの運営を開始しようか悩んでいるところだ。

情報収集をしていると「オウンドメディアは意味がない」という言葉が目に留まり、オウンドメディアは本当に成果につながるのか半信半疑になっているのではないだろうか。

確かに扱っている商品やサービス、運営方法によっては、意味がないオウンドメディアになることはあり得る。

しかし、意味がないオウンドメディアになる原因の多くは、運営に関する知識不足や判断ミスから起因になっている。

つまり、オウンドメディア運営に関する正しい知識があれば、そもそも意味がないケースを除き成果につなげることは可能だ。

12年で400社以上のメディア支援をしてきた「バズ部」が支援させていただいたオウンドメディアでは、下記のようにしっかりと売上拡大やブランディング強化につながっている。

企業さま名 | 成果 |

・開始10ヶ月で14.6億円の売上に貢献 | |

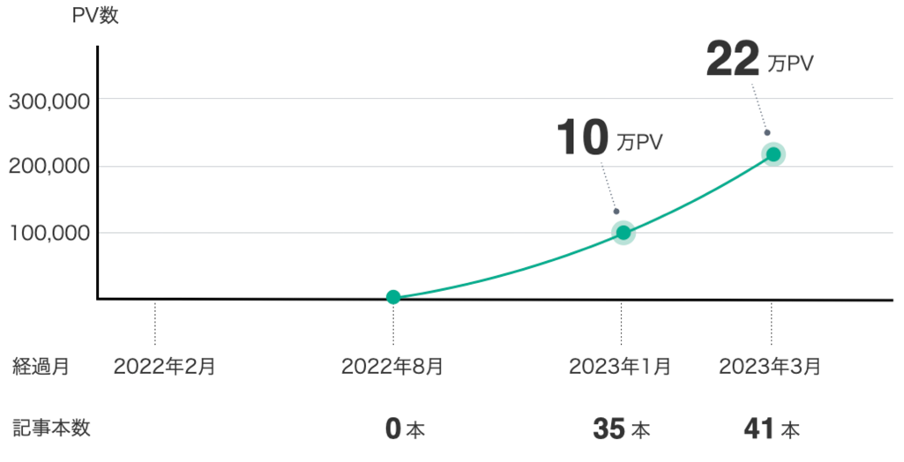

・記事投稿から7ヶ月で月間22万PV達成 |

オウンドメディア運営前に意味がないと言われる原因を理解し、回避策を把握しておけば成果の出るオウンドメディア運営が実現しやすくなるだろう。

そこでこの記事では、意味がないオウンドメディアの原因と成功に導くための回避策をまとめて解説していく。

この記事を最後まで読めば意味がないオウンドメディアの特徴が理解でき、成果を最大化できるオウンドメディア運営を目指せる。

オウンドメディアがあなたの資産となり売上や認知拡大に貢献するためにも、ぜひ参考にしてほしい。

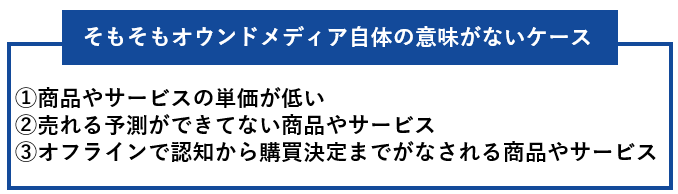

1.そもそもオウンドメディア自体の意味がない3つのケース

まずはそもそもオウンドメディアの運営自体が向いておらず「意味がない」と感じる3つのケースをご紹介する。

このケースに該当しているとオウンドメディア運営を開始しても成果につながらない傾向があるので、事前に確認しておこう。

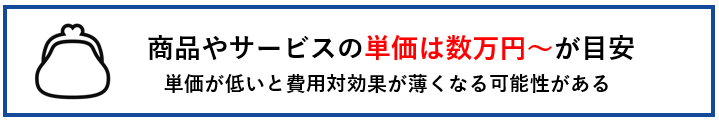

1-1.商品やサービスの単価が低い

SEOを集客手段とするオウンドメディアでは、商品やサービスの単価が低い場合は意味がない傾向がある。

ユーザーが商品やサービスの購入に至っても、オウンドメディアに投資する金額と売上の費用対効果が合わないからだ。

1つの商品やサービスの単価が数万円以上ないと、オウンドメディアの効果を実感しにくいだろう。

※SEOが目的の場合

※SEOが目的の場合

オウンドメディアが向いている業界例としては、商品やサービスの単価が高いBtoBや士業、不動産、ウェディングなどが挙げられる。

意味のないオウンドメディアを避けるためには、まずはあなたの会社の商品やサービスの単価を確認してみてほしい。

【SEO集客ではないオウンドメディアなら活用できる場合がある】 SNSを主として集客をするオウンドメディアの場合は、商品やサービスの単価問わず活用できる場合ががある。 例えば、自由度の高いコンテンツを作成し、SNSを中心に大量の集客を目指すようなオウンドメディアの運営スタイルであれば、低単価のサービスであっても費用対効果の合うケースがあるだろう。 |

1-2.売れる予測ができてない商品やサービス

売れる予測ができていない商品やサービスは、意味がないオウンドメディアになりやすい。

コンテンツ経由で問い合わせがあっても、売上につながるか分からないからだ。

例えば、下記のようなケースではオウンドメディアのコンテンツを見て10件の問い合わせがあっても、売上に貢献できなければオウンドメディア運営のコストだけがかさんでしまう。

【売れる予測ができない商品やサービスの例】 ・立ち上げたばかりの商品やサービス |

商品やサービスが売れるかどうか分からない場合は広告運用などである程度売れる予測が立ってから、オウンドメディアを立ち上げるといいだろう。

ただし、事業成長を早めたい場合は、商品やサービスの販売前にオウンドメディアの運営を開始するのも1つの方法だ。

1-3.オフラインで情報収集から購買決定までがなされる商品やサービス

オフラインのみで情報収集から購買決定までがなされる商品やサービスを扱っている商品やサービスは、オウンドメディアの目的問わず意味がない。

オンライン経由で商品やサービスを認知し、購入するユーザーがほぼいないからだ。

一例として下記のようなケースでは、オウンドメディアを活用して売上拡大を目指すことは難しいだろう。

【オフラインのみで情報収集から購買決定までがなされる商品やサービスの例】 ・会社間の関係性で継続受注がある |

ただし、検索数が少なからずあるニッチな業界やBtoB業界は、オウンドメディアを通じて認知や売上拡大につながる可能性があるため、活用したほうがいい。

このように、そもそもオウンドメディア自体に意味がないケースがあるため、どのような会社でもオウンドメディアを運営すれば成果が出るわけではない。

次の章では、オウンドメディアの取り組み方が原因で意味がなくなるケースに的を絞り、回避策と併せて解説していく。

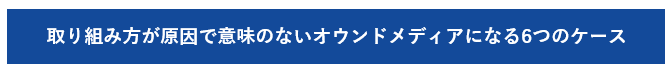

2.取り組み方が原因で意味のないオウンドメディアになる6つのケース

ここからは、オウンドメディアの取り組み方が原因でオウンドメディアの運営方法により「意味のない」オウンドメディアになってしまう原因を6つご紹介する。

具体的な回避策にも触れているので、成果につながるオウンドメディアを運営するためにもぜひ参考にしてほしい。

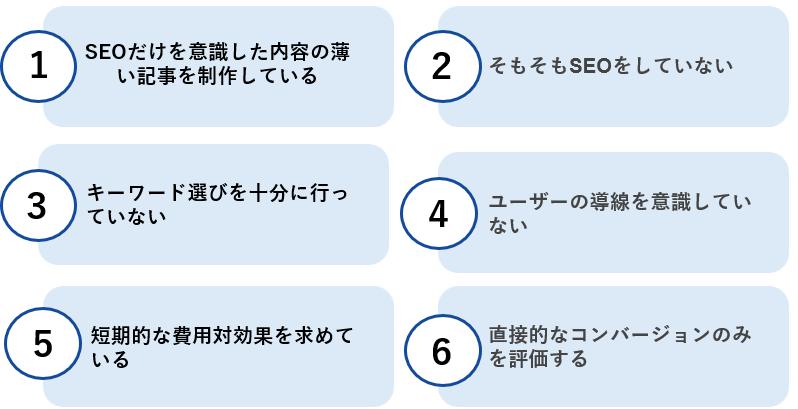

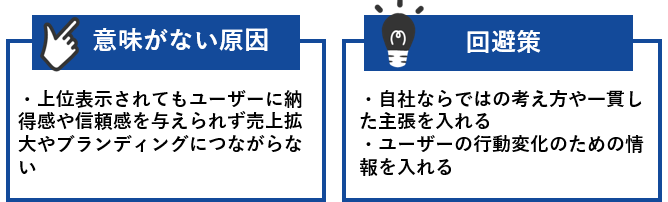

2-1.【最重要】SEOだけを意識した内容の薄い記事を制作している

意味のないオウンドメディアになる原因としてまず知っておきたいのは、SEOだけを意識した内容の薄い記事を制作しているケースだ。

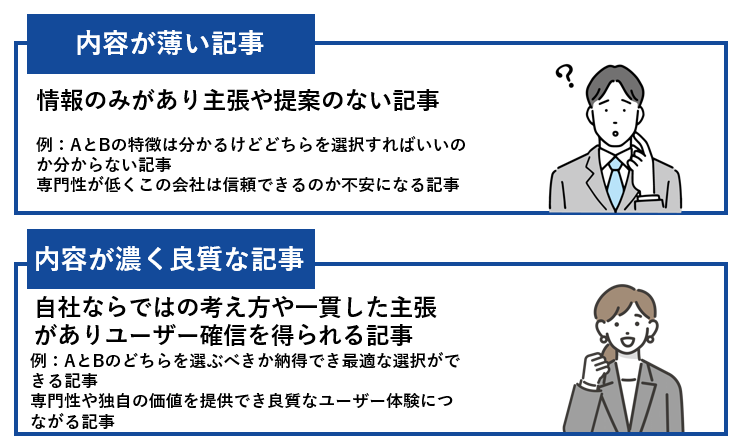

内容の薄い記事とは「情報のみがあり主張や提案のない記事」を指す。

例えば「ワンルームマンション投資」というキーワードで記事を作成する場合、情報のみを集めると下記のような構成になるだろう。

【情報のみがあり主張や提案のない記事構成の例】 1.ワンルームマンション投資とは |

ここに自社ならではの主張や提案を含めると、下記のような構成になる。

「ワンルームマンション投資はおすすめしない」という明確な主張を持ち、なぜおすすめできないのか事例を踏まえながら述べつつ「不動産投資に失敗しないために当社がお伝えしたいたった1つのこと」として自社の思い、提案にも触れている。

【自社の主張や提案のある記事構成の例】 1.ワンルームマンション投資とは |

ユーザーが主張や提案のある記事を読むと「この記事を執筆している会社は詳しいな」「この記事を書いている会社の考えに共感できるな」など、商品や会社にいいイメージを抱いてもらえる。

その結果、SEOで上位表示ができたとしても、売上拡大や自社の資産になるメディアにはならないのだ。

2-1-1.回避策:自社ならではの考え方や行動変化のための情報を入れた記事にする

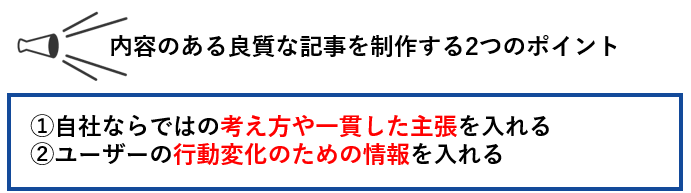

意味のあるオウンドメディアを目指すために、内容のある良質な記事を制作するポイントは2つある。

1つ目は、自社ならではの考え方や一貫した主張を入れることだ。

自社ならではの考えや主張は商品やサービス、業界について深い知識や理解があるあなたの会社でしか執筆できない部分だ。

この情報は他社では真似できず記事の独自性を高め、ユーザーに納得感や信頼感をもたらす。

「自社のオウンドメディアではどのような主張・ブランディングをするのか」を明確にしてぶれない軸を持ち記事を制作することで、記事の質を高められるだろう。

2つ目は、ユーザーの行動変化のための情報を入れることだ。

良質な記事は、ユーザーの人生を豊かにする体験を提供できている。

先ほどの例で言うとAとBの商品情報を提供するだけでなく、Aのほうがいい事例や理由、検証結果を踏まえて解説することで「やっぱりAがいいんだ」と確信を持ちAを選択するユーザー体験を提供できる。

ユーザーに情報を提供するのではなく、ユーザーの人生を豊かにするためにどのような行動、体験を提供できそうかという視点で記事を執筆することは重要だ。

▼良質な記事については下記の記事でも解説しているので参考にしてほしい。

結果の出るWebサイトとそうでないサイトの決定的な違いとは?

コンテンツとは見た人の「人生の質」を上げるもの

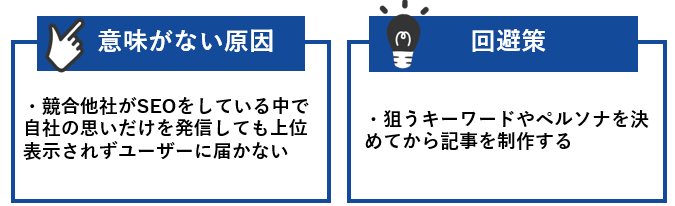

2-2.そもそもSEOをしていない

意味のないオウンドメディアになる原因として、メディアを見てくれている人が少ないのにそもそもSEOを実施していないケースが見受けられる。

SEOとは、検索エンジンで上位表示されるように最適な施策を実施することを指す。

SEOではキーワードを選定しどのようなユーザーにどのような情報を提供するのか戦略的に記事を執筆していくが、SEOを意識していないと下記のように言いたいことだけ伝える記事になりがちだ。

【SEOを意識していない記事の例】 ・商品やサービスの情報や言いたいことだけを発信する |

自社のブランディングや既存顧客との関係構築などの目的ならメリットになり得るが、新規ユーザーの獲得ができない。

なぜなら、競合他社がSEOをしている中で言いたいことだけを執筆している記事では検証結果で上位表示されにくく、情報を届けたいユーザーに届かないからだ。

その結果、記事を見て商品やサービスを購入するユーザーが出てこないので「意味がない」と感じてしまうのだ。

2-2-1.回避策:できる範囲からSEOを始める

現在SEOを実施しておらず意味のないオウンドメディアになっている場合は、とにかくSEOを始めることが大切だ。

とは言え、今までSEOに取り組んでいないと何からすればいいのか戸惑うだろう。

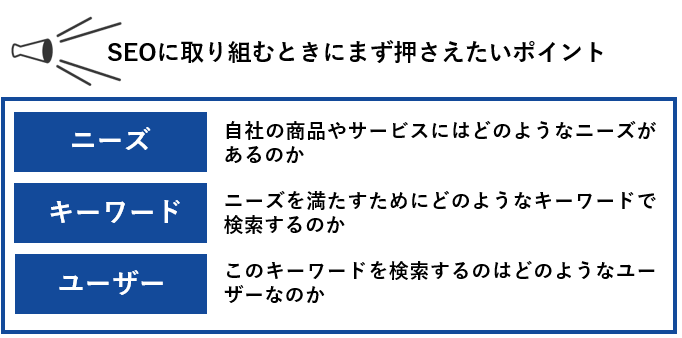

まずは、狙うキーワードやユーザーを決めてから記事を制作することを意識しよう。

闇雲に記事を執筆しても、届いて欲しいユーザーに届けたい情報を届けられない。

下記もポイントを意識して、記事を執筆する準備を整えてからユーザーに向けて執筆するようにしよう。

▼ニーズやターゲットについては下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてほしい。

ニーズとは何か?きちんと理解したい普遍的な考え方と5つのモデル

ペルソナとは?マーケティングを成功させる設定手順と使い方

【2024年最新】SEO対策とは?初心者が自分でできる基本対策をわかりやすく解説

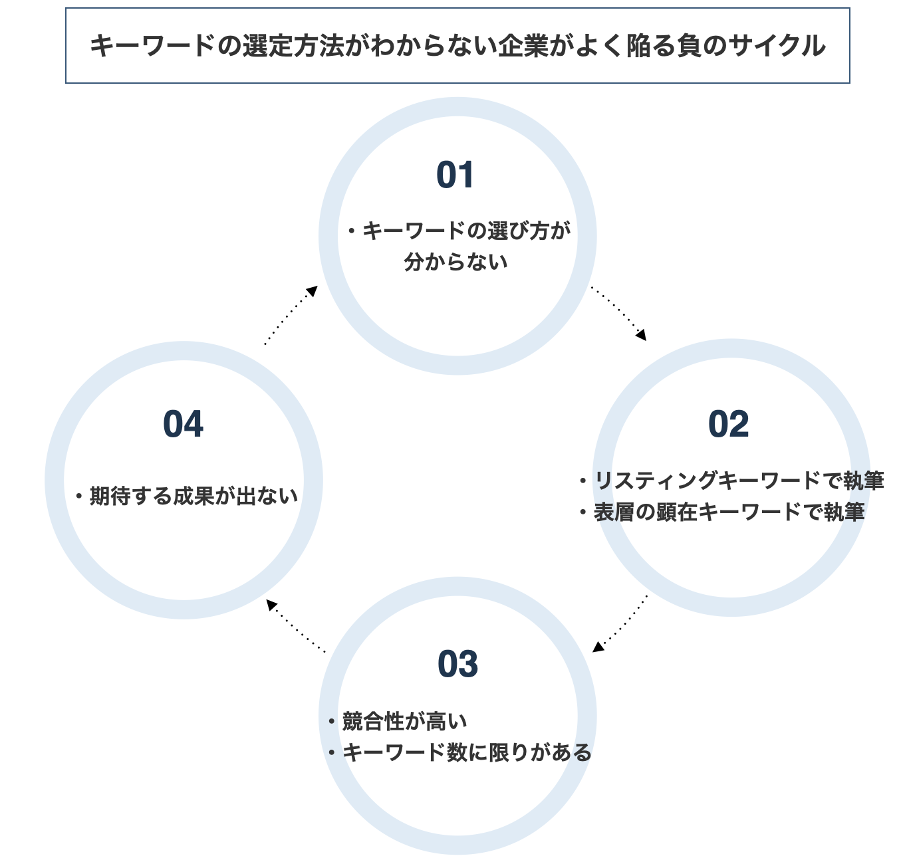

2-3.キーワード選びを十分に行っていない

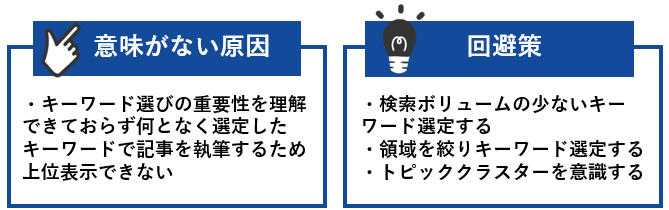

記事を執筆するうえで必要な検索キーワード選びを十分に行っていないケースも、意味がないと感じやすい。

「キーワード選定で売上の8割が決まる」と言っても過言ではないほど、キーワード選びは慎重に行うべきだ。

しかし、キーワード選びの重要性を理解しておらず、下記のように何となくキーワードを選定しているケースが見受けられる。

【キーワード選びを十分に行っていない例】 ・最初から検索ボリュームが大きいビッグキーワードだけを狙う |

とくにオウンドメディアは意味がないと感じるケースで多いのは、検索ボリュームが大きいビッグキーワードを狙っているケースだ。

弊社に「何十本も記事を作ったのに自然流入も伸びないし、コンバージョンも生まれない」と相談に来たお客さまがいる。

お客さまは競争が激しいビックキーワードのみを狙って執筆していたため成果が出ず「意味がない」と感じてしまったのだ。

このように、十分な検索ワード選びをしないで記事を執筆しても上位表示できず、お問い合わせや売上拡大につながらない状況に陥ってしまう。

2-3-1.回避策:キーワード選定のポイントを押さえて十分なキーワード選定をする

どのようなキーワードをすればオウンドメディアの成果を実感しやすくなるのだろうか。

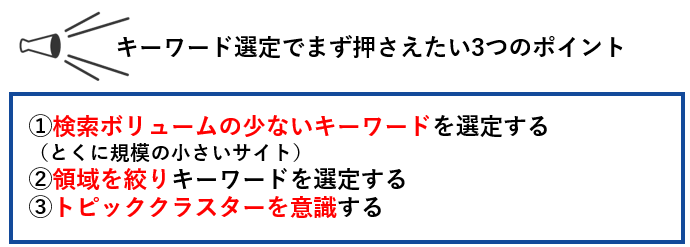

すぐに実践できるポイントとしては、次の3つがあげられる。

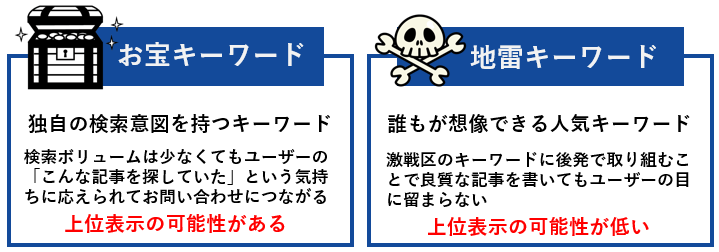

1つ目は、検索ボリュームの少ないキーワードを選定すること。

先ほどのお客さまの例でもビッグキーワードのみを狙うことで上位表示されにくくなり、成果につながなかった。

検索ボリューム問わずユーザーが「まさにこの記事を探していた」思う独自の検索意図があるキーワードを選定できれば、上位表示の可能性も高くなり、意図が明確なので一定のお問い合わせにつながる可能性がある

実際に月間22,000回検索されているキーワードより月間30回のキーワードで上位表示したほうが、問い合わせが多いケースもあった。

誰もが検索する人気ワードにこだわらず、検索ボリュームが少なくてもユーザーニーズがあるキーワードを発掘することが重要だ。

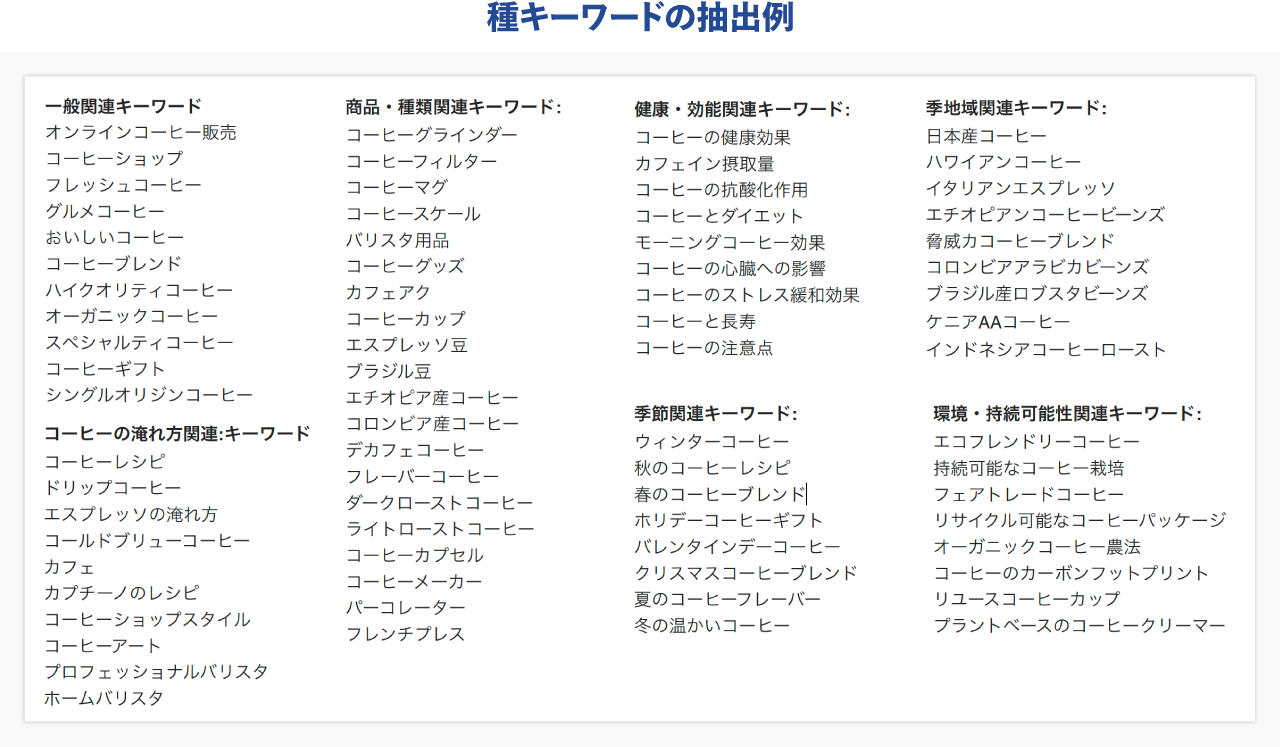

2つ目は、キーワード選定の領域を絞り込むこと。

キーワード選定でよくある失敗は、自社と関連性のある幅広い領域に手をだしてしまうケースだ。

例えば、コーヒーをキーワードとする場合、目的・コンセプト・ペルソナに応じて下記のように「コーヒー」に絞ったキーワードを抽出することが重要だ。

コーヒーから「ケーキ」「お菓子」「食器」など領域を広げようとしないで、1つのキーワードを掘り下げていこう。

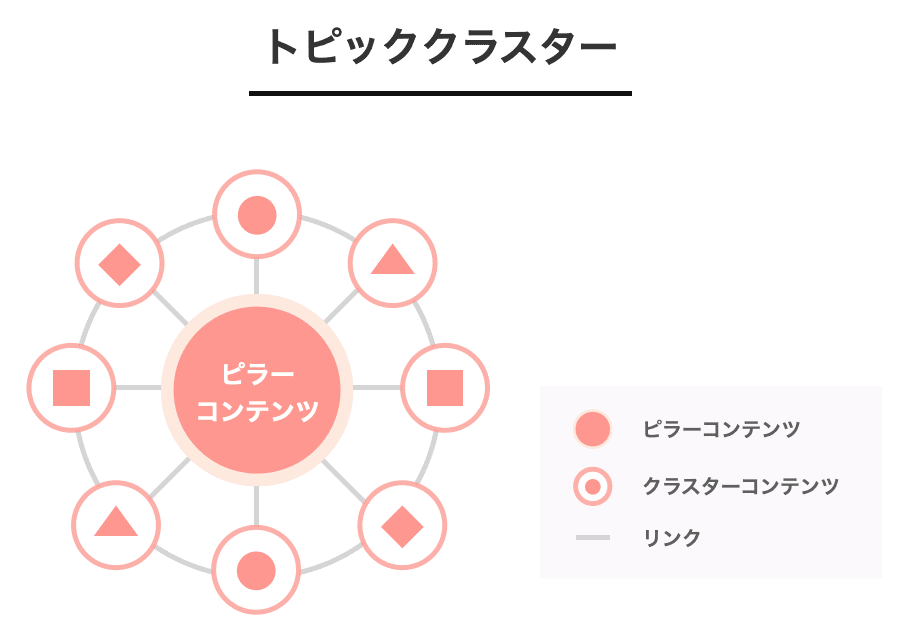

3つ目は、トピッククラスターを意識することだ。

トピッククラスターとは、関連性の高い記事を「クラスター(集団)」として1箇所に集約する手法だ。

トピッククラスターを意識するとオウンドメディア内の情報が整理され、ユーザーがサイト内を回遊しやすくなる。

また、記事間の関連性を保てるため、クローラーが巡回しやすい状態を構築できるメリットもある。

例えば「箱根温泉」を核となるキーワードにした場合、核となるキーワードに紐づく関連性の高いキーワードとして「箱根 温泉街」「箱根温泉 人気」「箱根温泉 料金」などを選定する、

すると、核となるキーワードに関連するキーワードが決まり、トピッククラスターが作成できる。

トピッククラスターができれば、オウンドメディア内の情報が整理され、ユーザーがサイト内を回遊しやすい状態を作れる。

このように、記事を執筆する前のキーワード選びを疎かにしていると、成果が出にくくなる。

十分にキーワードを選定していなかった場合は、キーワード選びを見直すと成果が出やすくなるだろう。

▼キーワード選定のポイントは下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてほしい。

【図解】キーワード選定の正しいやり方─SEOの最初に読むべき記事

SEOキーワード選定法~検索エンジン上位表示に絶対必要な5ステップ~

▼トピッククラスターについては下記の記事で基本から詳しく解説しているので参考にしてほしい。

トピッククラスターとは何か?SEO効果を倍増させる戦略の実践ガイド

2-4.ユーザーの導線を意識していない

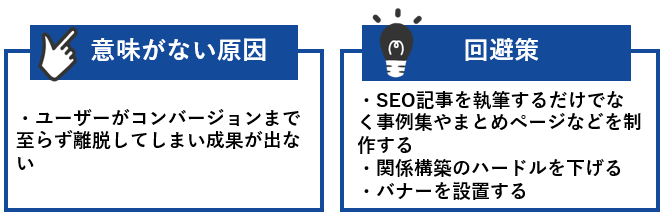

ユーザーの導線を意識していないオウンドメディアも成果が出にくく、意味がないと感じる傾向がある。

ユーザーがオウンドメディアの目的(お問い合わせなど)までたどり着かず、離脱してしまう可能性が高いからだ。

例えば、下記のようにお問い合わせバナーしか設置せずページ内のユーザー行動を念頭に置いていない場合は、お問い合わせにたどり着かずにユーザーが離脱するだろう。

【導線設計ができていない例】 ・お問い合わせしか設置しない |

その結果、オウンドメディア経由での購入やお問い合わせが増えず、意味がないと感じてしまう。

2-4-1.回避策:ユーザー導線を意識して事例集制作や下固定バナー設置などを行う

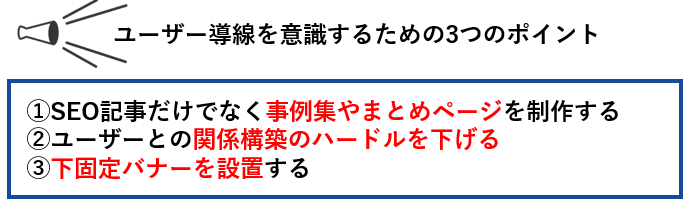

ユーザー導線を意識したオウンドメディアにするための改善策としては、次の3つがある。

まず実施したいのはSEO記事のみではなく、事例集やまとめページなどコンバージョンにつなげるためのページを制作することだ。

とくに事例集は実際に商品やサービスを導入したときのイメージが沸きやすく、ユーザーがお問い合わせをする後押しになる可能性がある。

実際にバズ部の事例ページの閲覧数と翌月~3ヶ月までの問い合わせ数の相関を調査したところ、下記のような結果が出た。

【バズ部の事例とお問い合わせの相関係数】 翌月のリード数との相関係数:0.49 |

相関係数は一般的に0.4を超えると「かなり相関がある」、0.7を超えると「強い相関がある」と考えられるため、事例があることで問い合わせ数が増えると言えるだろう。

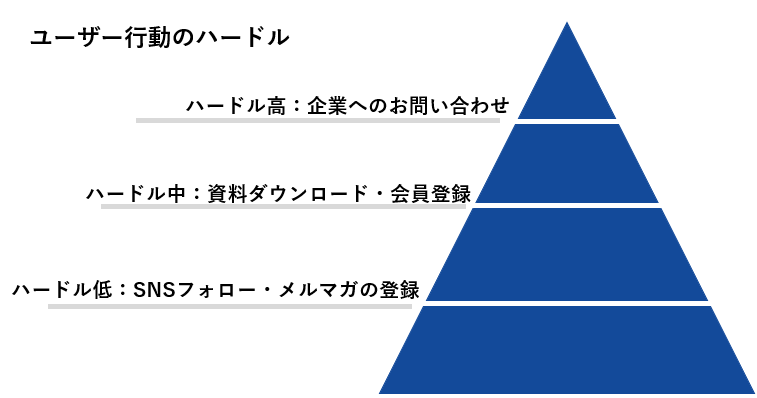

また、現在お問い合わせ用のバナーしか設置していない場合は、お問い合わせのハードルを下げる他の導線も検討するといいだろう。

実はユーザーからすると、企業にお問い合わせをするハードルが最も高い。

そのため、お問い合わせに至るまでの中間の導線に、メルマガの登録や資料のダウンロードなどを設け段階的な導線を考えるのも1つの方法だろう。

ただし、段階的な導線を考えただけで終わってはいけない。

例えば、メディアの登録のみに意識を向けてしまうと、メルマガ登録後のユーザーフォローができず、せっかくのチャンスを活かせない。

ユーザーが各導線にアクセスした後の行動も踏まえて、導線設計をするようにしよう。

他にも、下固定バナーの設置も検討したいところだ。

弊社がサポートしているお客さまのサイトバナー位置別のクリック率をまとめたところ、下固定バナーのクリック率が最も高かった。

バナーの種類 | 平均CTR(PVに対して) | 平均CTR(UUに対して) |

下固定バナー | 0.77% | 1.15% |

目次上バナー | 0.44% | 0.50% |

記事下CTA | 0.23% | 0.33% |

H2バナー | 0.15% | 0.17% |

サイドバナー | 0.11% | 0.15% |

ヘッダーバナー | 0.05% | 0.10% |

まずは下固定バナーを設置して、ユーザーがお問い合わせをクリックしやすい導線を作ることも検討できるだろう。

2-5.短期的な費用対効果を求めている

「オウンドメディアを開始して1ヶ月経過するが成果を実感できない」

「オウンドメディアを開始して3ヶ月経つがお問い合わせがない」

など短期的な費用対効果を求める声を耳にすることがある。

オウンドメディアは中長期的に成果を求める施策なので、短期的な成果を求めるのであれば「意味がない」と感じてしまうだろう。

2-5-1.回避策:オウンドメディア開始後の半年間は記事の執筆に集中する

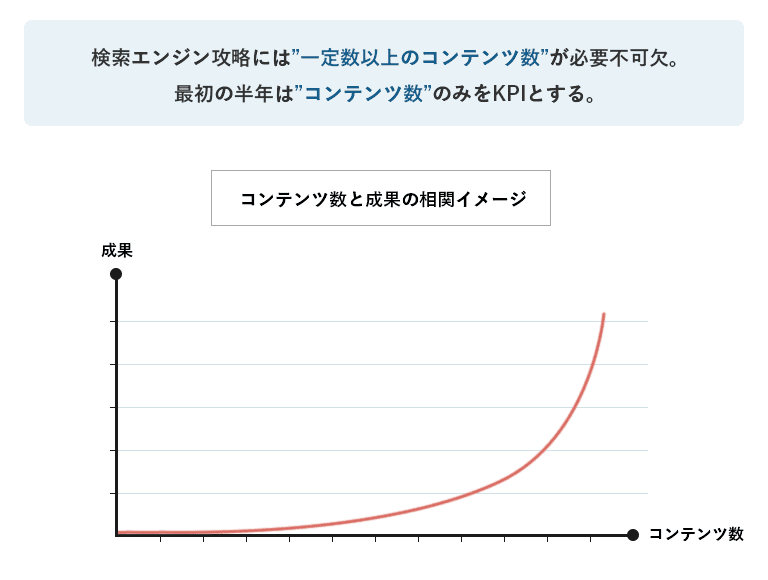

オウンドメディア開始後の半年間は「オウンドメディアは成果が出るまでには半年かかる」と理解をして、「コンテンツ数」のみをKPIに記事をコツコツ執筆しよう。

下記のように「コンテンツ数」と「検索エンジンからの集客数」の間には大きな相関関係がある。

コンテンツ数が少なければオウンドメディアの成果が出にくい状況になるため、最低でも50~100本は掲載する必要がある。

オウンドメディア開始後の半年間は成果が出る期間ではなく記事を執筆する期間として、質の高い記事を増やすことに注力しよう。

2-6.直接的なコンバージョンのみを評価する

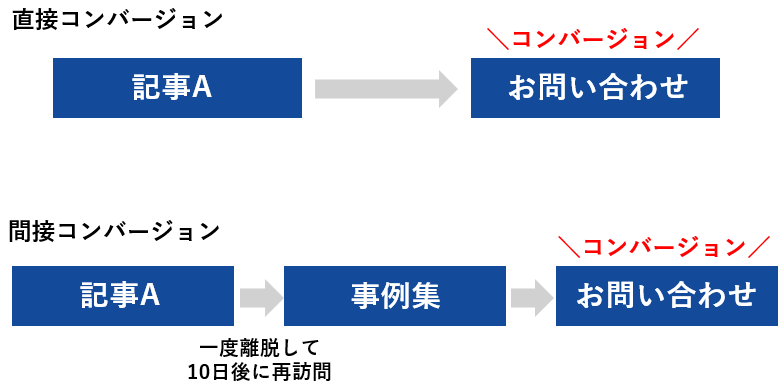

オウンドメディア運営時に「お問い合わせがあった」「商品購入があった」など直接的なコンバージョンのみを評価すると、オウンドメディアの成果を感じられないケースがある。

しかし、直接的なコンバージョンは氷山の一角に過ぎない。

下記のように、自社の記事にアクセスした後に一度離脱し、再訪問してCVに至ることもある。

直接コンバージョン | オウンドメディアに訪問したユーザーがそのままコンバージョンに至ること |

間接コンバージョン | オウンドメディアに訪問したユーザーが一度離脱した後に再訪問してコンバージョンに至ること |

弊社の場合も「数年前にオウンドメディアで初めて知り、やっとタイミングが来て問い合わせをしました」と数年越しに問い合わせをいただくケースがある。

直接コンバージョンのみを追っているとこうした間接的に売上に貢献しているケースを見逃してしまい、オウンドメディアは意味がないと過小評価してしまうのだ。

2-6-1.回避策:関節コンバージョンを評価できる仕組みを整える

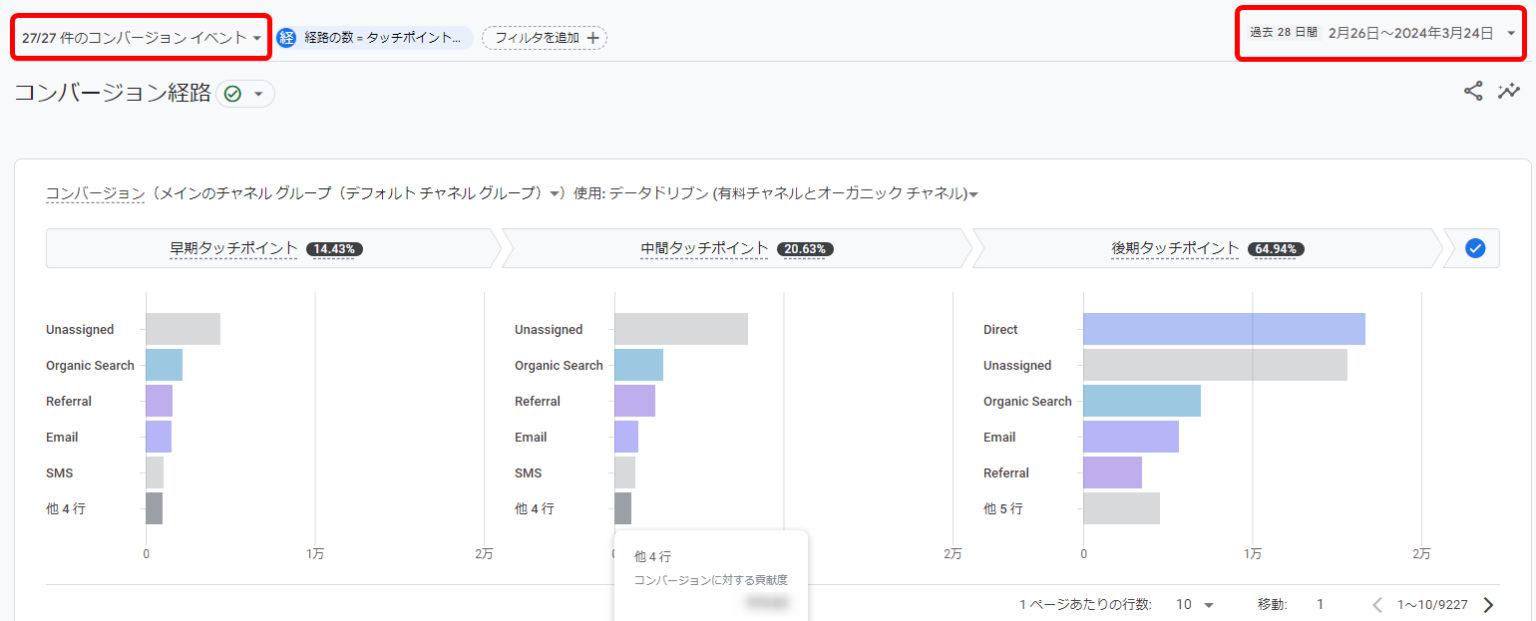

関節コンバージョンを過小評価しないために、GA4などの分析ツールを使い間接コンバージョンを評価できる仕組みを整えよう。

一例としてGA4では下記のように直接コンバージョンだけでなく間接コンバージョンを可視化できる。

GA4に慣れていない場合は、自社の顧客に「どこで自社を知りましたか?」などのアンケートを取り、自社を知ったきっかけを調査するのも1つの方法だ。

オウンドメディアから問い合わせや申し込みをしていなくても「オウンドメディアで知った」と回答している場合は、間接的に貢献していると言えるだろう。

3.オウンドメディアの成功事例

ここまで意味がないオウンドメディア運営になってしまう原因と解決策を詳しく解説してきた。

「意味がない」と感じてしまう理由を理解し解決策を実施すれば、オウンドメディアの成果最大化を実現できる。

ここでは、弊社で支援したオウンドメディアの成功事例を紹介するので、ぜひ参考にしてほしい。

企業さま名 | 成果 |

武蔵コーポレーション株式会社さま | ・開始10ヶ月で14.6億円の売上に貢献 |

株式会社スプリックスさま | ・記事投稿から7ヶ月で月間22万PV達成 |

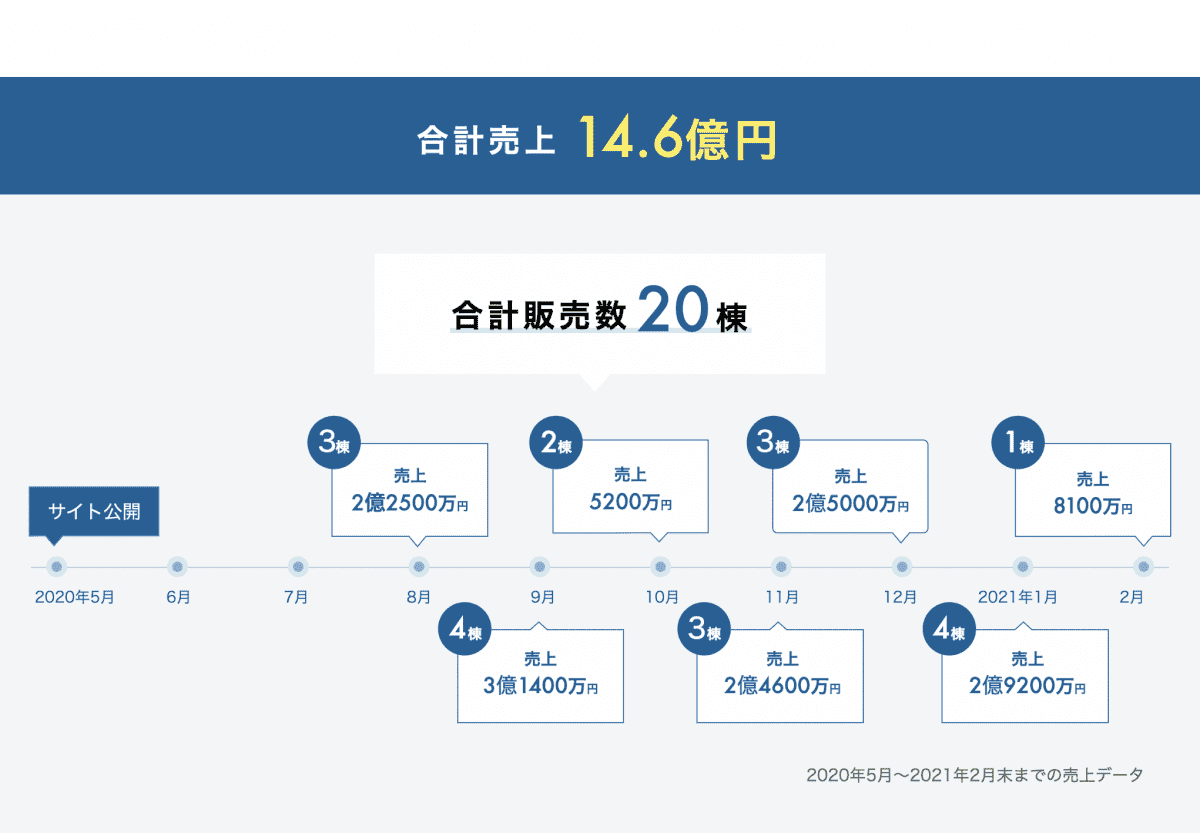

3-1.オウンドメディア開始10ヶ月で14.6億円の売上を達成

不動産投資を中心とした総合資産運用会社「武蔵コーポレーション株式会社」さまは広告中心のマーケティングをしていたが、広告費の高騰や前向きなユーザーからの問い合わせが少ないなどの課題を抱えていた。

そこで、徹底的にコンテンツの質を高めるオウンドメディア運営にこだわりご支援させていただいたところ、開始から10ヶ月足らずで14億円以上もの売上を生み出すことに成功。

初めて売上が発生したのはオウンドメディア開始から4ヶ月と早い段階だった。

キーワード選定にもこだわり、狙ったキーワードで上位表示を連発。

開始から10ヶ月で月間43万PVを達成できた。

▼「武蔵コーポレーション株式会社」さまのオウンドメディアの成功事例は、下記でも詳しく解説しているので参考にしてほしい。

事例 / わずか10ヶ月で14.6億円の売上を叩き出した不動産会社様のコンテンツマーケティング事例

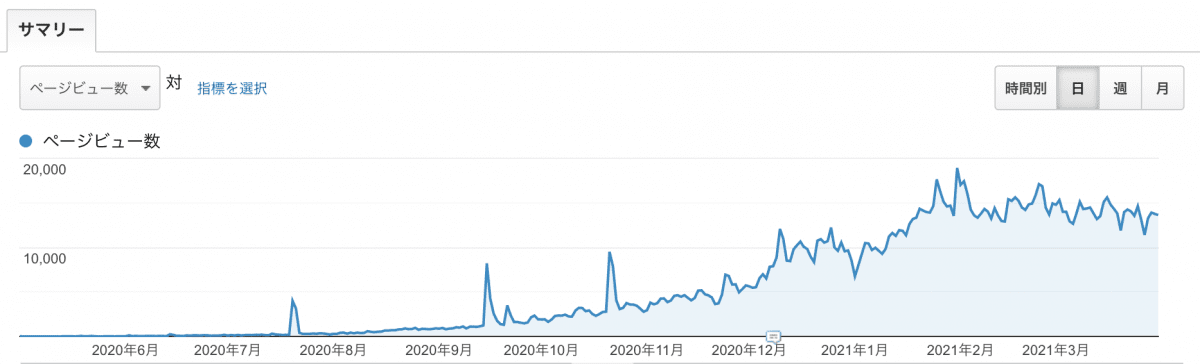

3-2.わずか7ヶ月・44本の記事投稿で20万PVのオウンドメディアに成長

総合教育カンパニーとして学習塾・塾用教材・検定事業など、幅広く教育に関わる事業を展開している「株式会社スプリックス」さま。

リスティング広告で使用していたキーワードを中心にブログを運営していたものの、思ったような成果が出ない負のサイクルに陥っていた。

そこで、成果に直結するキーワード選びと質の高いコンテンツにこだわりご支援させていただいたところ、狙ったキーワードで上位表示を達成。

記事の投稿より7ヶ月で月間22万PVを達成し、これまで接点のなかったユーザーにブランドの認知拡大ができた。

▼「株式会社スプリックス」さまの事例は下記の記事でも詳しく解説しているので参考にしてほしい。

事例 / キーワード戦略設計&記事代行事例/ わずか7ヶ月・44本の記事投稿で20万PVのメディアへ成長を遂げた学習塾メディアの成功事例

3.まとめ

今回は、オウンドメディアは意味がないと言われるケースや原因を改善策とともに解説した。

最後にこの記事の内容を簡単に振り返ってみよう。

〇そもそもオウンドメディア自体が意味がないケースは次の3つ

(1)商品やサービスの単価が低い

(2)売れる予測ができてない商品やサービス

(3)オフラインで情報収集から購買決定までがなされる商品やサービス

〇意味がないオウンドメディアになる原因と改善策は下記のとおり

原因 | 回避策 |

SEOだけを意識した内容の薄い記事を制作している | ・自社ならではの考え方や一貫した主張を入れる |

そもそもSEOをしていない | ・狙うキーワードやペルソナを決めてから記事を制作する |

キーワード選びを十分に行っていない | ・検索ボリュームの少ないキーワード選定する |

ユーザーの導線を意識していない | ・SEO記事を執筆するだけでなく事例集やまとめページなどを制作する |

短期的な費用対効果を求める | ・成果が出るまでには開始後半年はかかることを理解する |

直接的なコンバージョンのみ評価する | ・GA4などの分析ツールを使い間接コンバージョンも評価する |

そもそもオウンドメディア自体の意味がないケースを除けば、運営方法次第でオウンドメディアを成功に導くことは可能だ。

この記事を参考に成果につながるオウンドメディア運営ができることを願っている。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。