- オンライン

「SEOで文字数は重要ではない」は嘘。上位表示に必要な文字数とは?

「SEOのために記事の文字数を増やすのは意味がないと聞いたけど、本当?」

このような疑問を抱えていないだろうか。

近年、「検索上位表示に必要なのは、コンテンツの質」という考え方が浸透しつつある。実際、Googleの内部者も度々「コンテンツの長さはランキング要因ではない」と発言している。

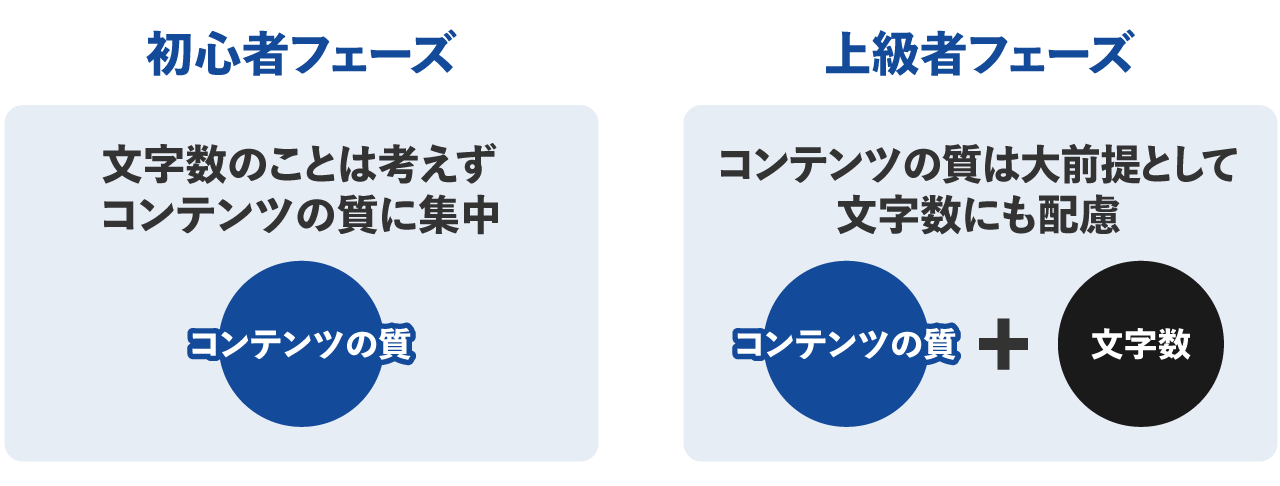

では、コンテンツの文字数は気にしなくていいのか?この答えは、あなたがどのフェーズにいるのかによって、変わる。

もしあなたが、SEOに取り組み始めたばかりの初心者ならば、私たちは次のとおり答えるだろう。

「文字数は今は気にしないでください。とにかく “コンテンツの質” が大事だと理解してください」

一方、あなたが、コンテンツの質の重要性は十分に理解していて、その先を目指したいフェーズにいるのならば、次のとおり答えるだろう。

「実務現場では、文字数も検索順位に影響すると考えています。そもそも、コンテンツの質と文字数は比例しやすいので、文字数は重要ではないと切り捨てるのは、暴論でしょう?」

もしあなたが後者のフェーズ(上級者)にいるならば、続きを読み進めてほしい。この記事では、建前のSEO論から一歩、踏み込んだ話をしていこう。

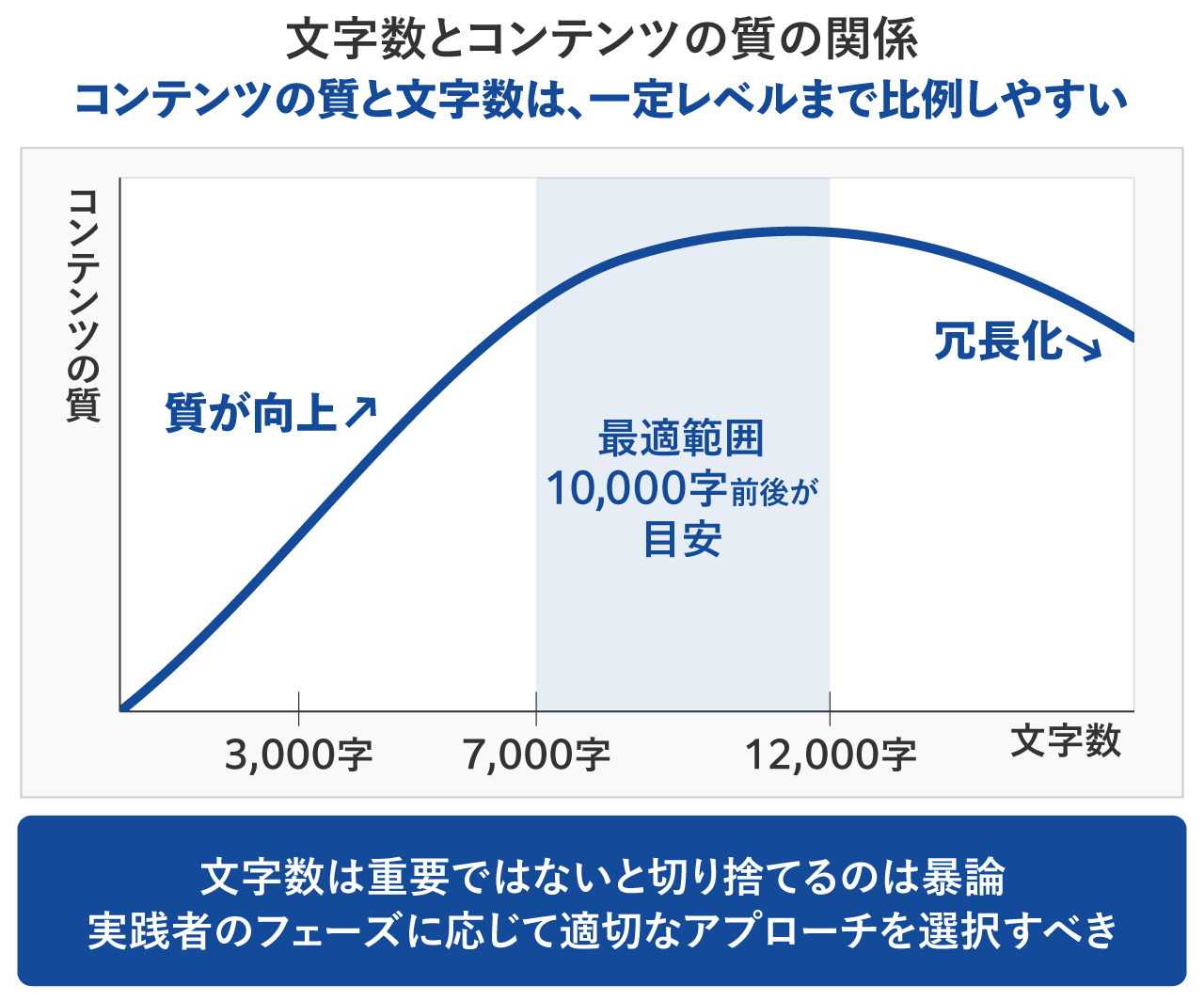

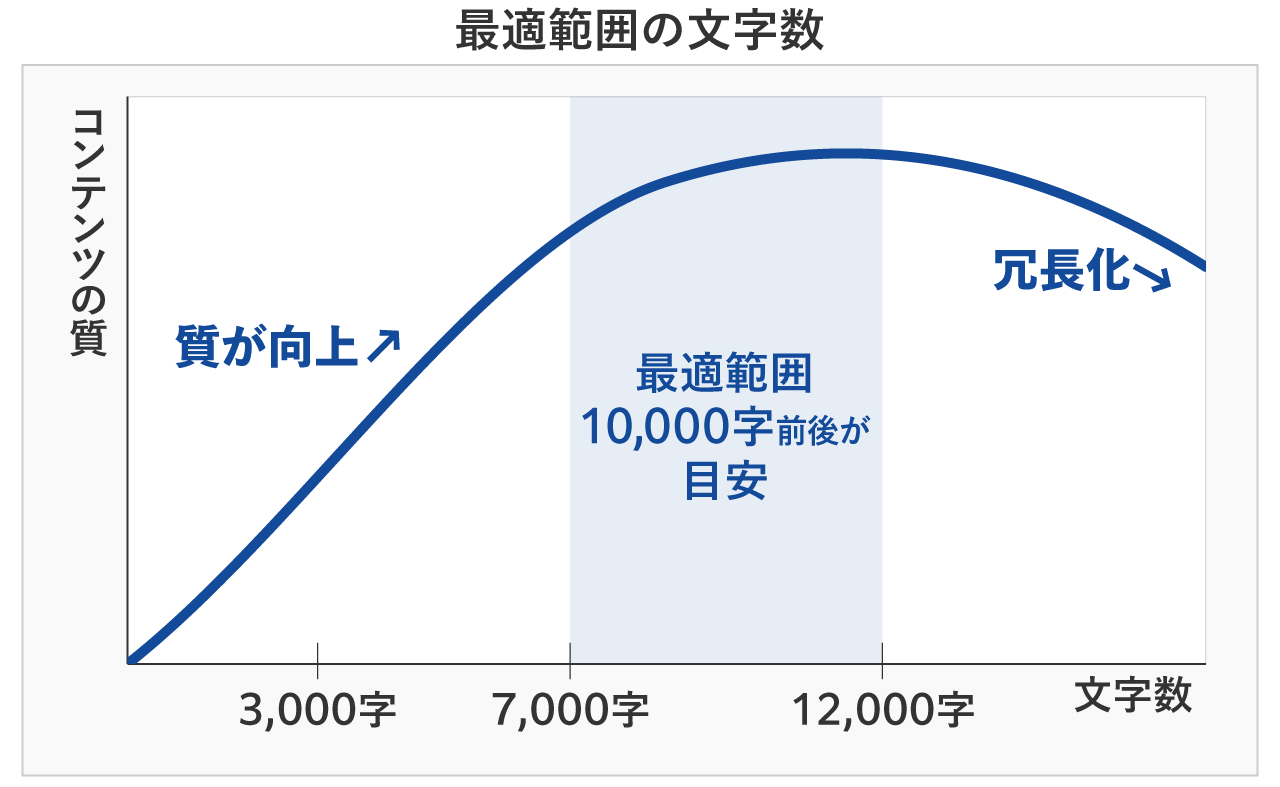

結論からいえば、「10,000字前後」(より具体的には7,000〜12,000字)がSEO効果を最大化させやすいと考えている。

本記事の後半では、「文字数にあえてこだわる “1万字” SEOライティングのススメ」として、SEOに強い長文ライティングのノウハウを公開している。ぜひ、最後まで読んでほしい。

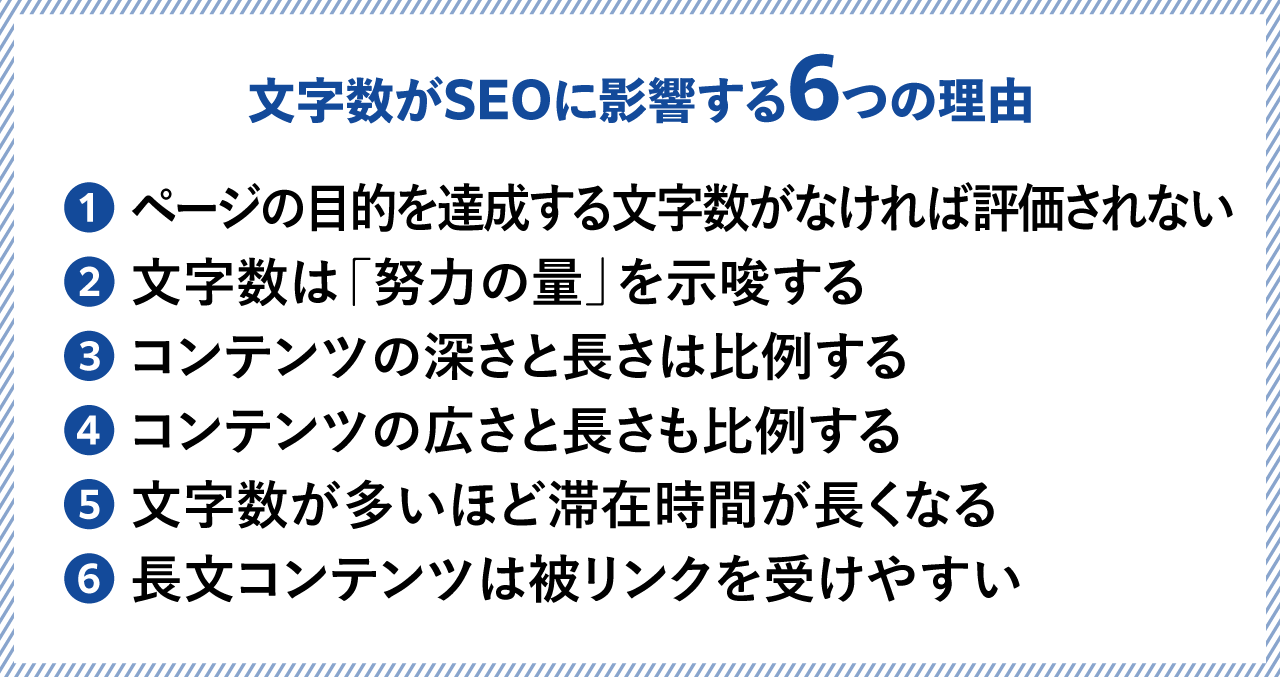

1. 文字数がSEOに影響する6つの理由

冒頭で述べたように、コンテンツの文字数は、SEOに影響すると考えられる。

なぜそういえるのか、まずは論理の部分を知識として知っておこう。6つの理由を解説する。

1-1. ページの目的を達成する文字数がなければ評価されない

1つめの理由は「ページの目的を満たす文字数がなければ評価されない」からである。

検索エンジンは、ユーザーの検索意図を満たすコンテンツを高く評価する。そのためには、ページの目的に対して十分な情報量が必要だ。評価されるのは、薄いコンテンツではなく、詳細で豊富なコンテンツである。

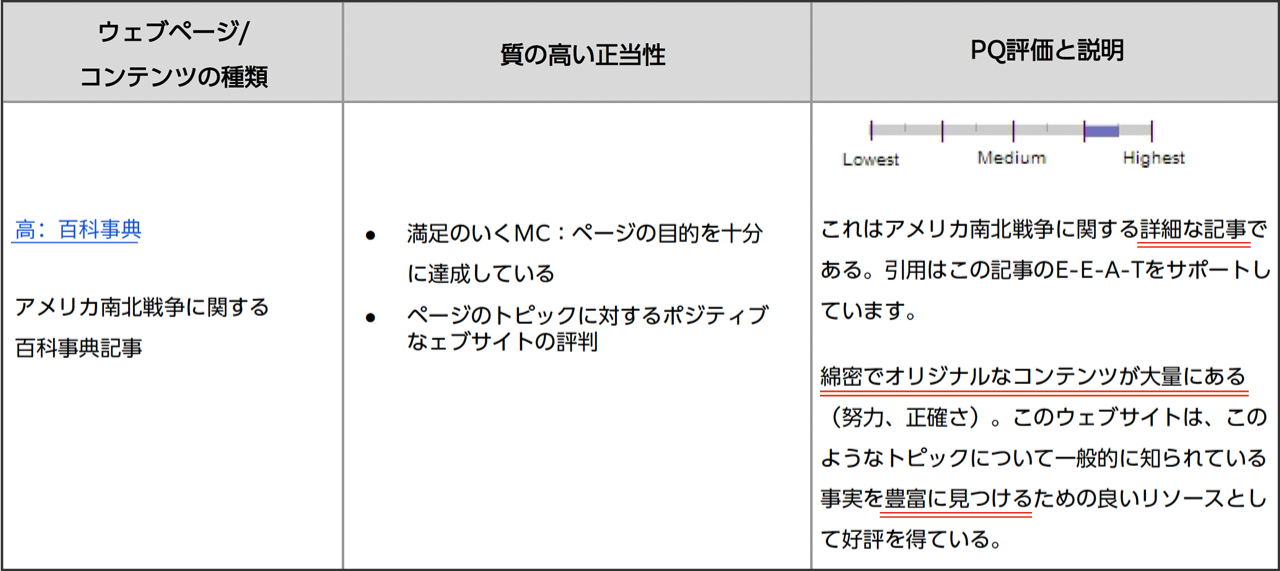

実際、Googleの検索品質評価ガイドライン(以下同ガイドライン)(*1)では、記事の詳細さ・綿密さ・大量・豊富といった点が高く評価されている事例が掲載されている。

出典:Google「検索品質評価ガイドライン」をDeepLで翻訳

出典:Google「検索品質評価ガイドライン」をDeepLで翻訳

*1:検索品質評価ガイドラインとは、Googleのアルゴリズムが適切に機能しているかをテストする「検索品質評価者」向けのガイドである。Googleの評価基準を推論するために役立つ。

同ガイドラインでは、そのページの目的(何のために作られたのか)に対して、“満足のいくメインコンテンツ(MC)” であることの重要性が繰り返し、述べられている。

満足のいくコンテンツという評価を得るためには、十分な文字数が必要だ。

【ページの目的に対して十分な文字数が必要な理由】

- 検索意図への対応:ユーザーが求める情報を十分に提供できる文字数が必要だ。検索意図に対して情報が不足していると、ユーザーを満足させられない。

- 検索意図への対応:ユーザーが求める情報を十分に提供できる文字数が必要だ。検索意図に対して情報が不足していると、ユーザーを満足させられない。

- 包括的な説明:トピックを深く掘り下げて説明するには、ある程度の文字数が必要だ。表面的な説明では、検索意図を十分に満たせない。

- E-E-A-Tの確保:経験・専門性・権威性・信頼性を示すには、詳細な説明が求められる。簡潔すぎる説明では、E-E-A-Tを十分に示せない。

もちろん、ただ文字数を稼げばいいわけではない。“ユーザーにとって有益な情報を不足なく提供する” という意味での文字数が必要である。

1-2. 文字数は「努力の量」を示唆する

2つめの理由は「文字数は『努力の量』を示唆する」からである。

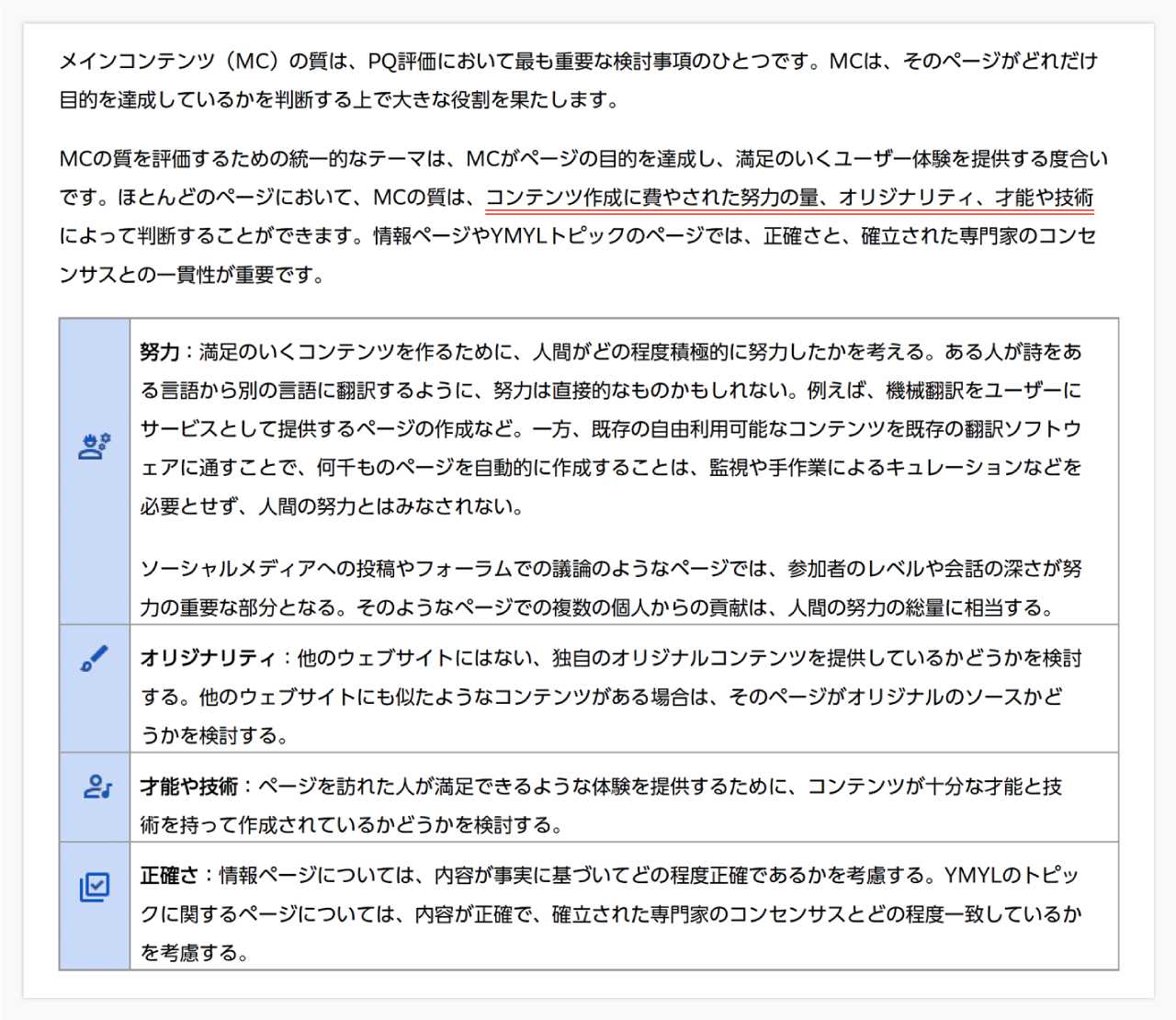

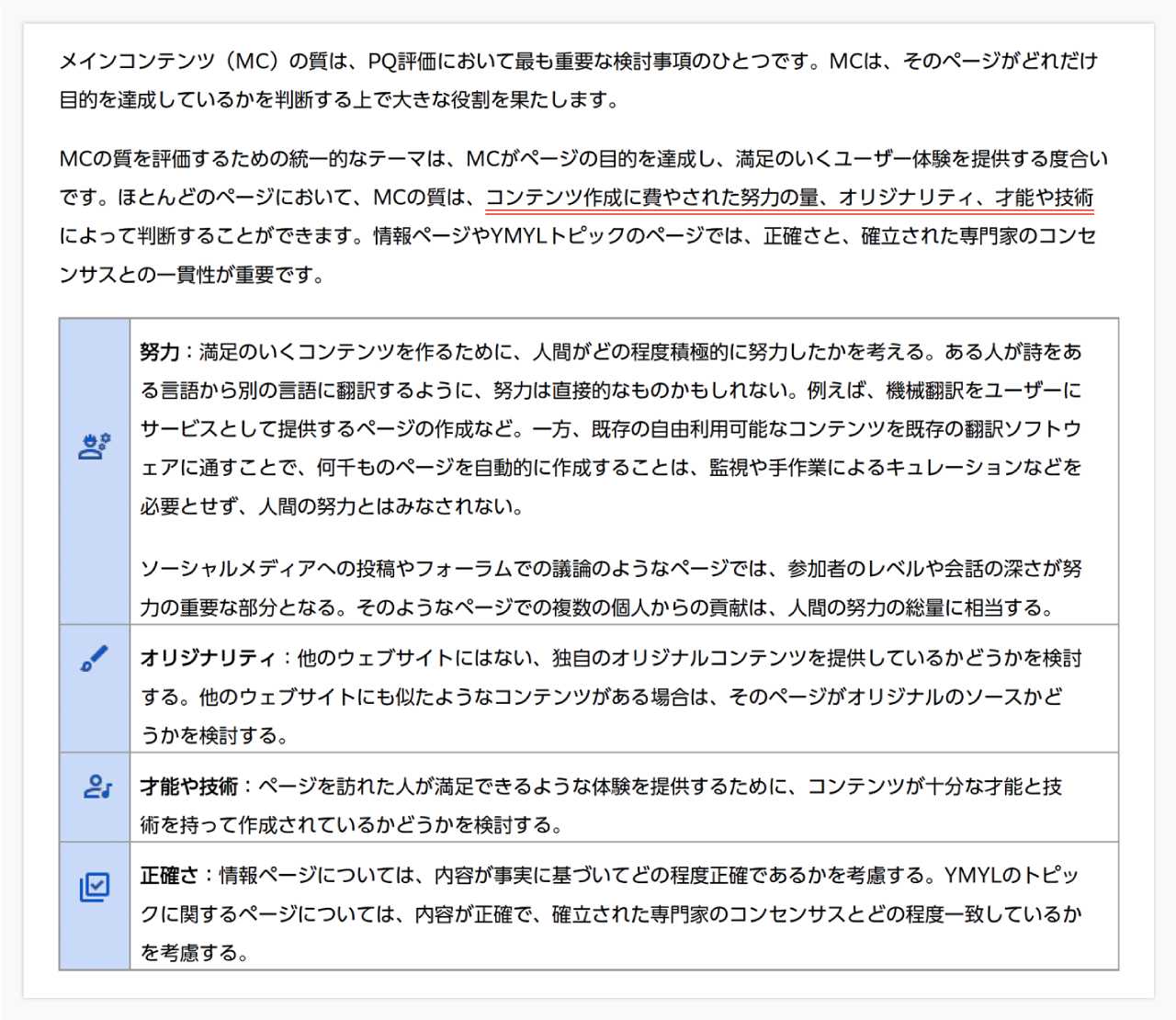

同ガイドラインでは、コンテンツの質を評価する指標として、「コンテンツ作成に費やされた努力の量、オリジナリティ、才能や技術」が挙げられている。

出典:Google「検索品質評価ガイドライン」をDeepLで翻訳

出典:Google「検索品質評価ガイドライン」をDeepLで翻訳

“コンテンツ作成に費やされた努力の量” を客観的に示す方法は、文字数だけではない。しかし、文字数も含まれることは想像に難しくない。

丹念に作り込まれた力作の長文コンテンツからは、「費やされた努力の量」を容易におもんばかることができるからだ。

1-3. コンテンツの深さと長さは比例する

3つめの理由は「コンテンツの深さと長さは比例する」からである。

トピックを深く掘り下げて説明するには、ある程度の文字数が必要だ。浅い説明では、ユーザーの疑問を解消できない。コンテンツの深さと長さには比例関係がある。

【長文コンテンツが深い理由】

- 根拠が提示されている:情報や主張の根拠が常に提示されていれば、信頼性と説得力が増す。根拠を詳しく説明するには、文字数が必要になる。

- 具体例が豊富に添えられている:抽象的な説明だけでは不十分だ。具体例を交えて説明しないと、ユーザーの理解が深まらない。具体例を示すには、文字数が必要だ。

- 専門用語を親切に解説している:専門的なトピックでは、専門用語の解説も必要だ。専門用語を適切に説明するには、ある程度の文字数が必要になる。

- 潜在ニーズにまで応える:ユーザーが検索時に抱えていた表層的なニーズのみならず、心の奥底にある潜在ニーズまで十分に満たそうとすれば、おのずと文字量が増えていく。

上記をお読みいただくと、ユーザーと検索エンジンに評価される「質の高いコンテンツ」を作ろうとすると、一定の文字数が目安となることに異論はないだろう。

1-4. コンテンツの広さと長さも比例する

4つめの理由は「コンテンツの広さと長さも比例する」からである。

長文コンテンツは、トピックに関連するさまざまな側面をカバーしやすい。ユーザーが求める情報に対して網羅性が高いコンテンツは、検索エンジンに高く評価される傾向がある。

【長文コンテンツの網羅性が高い理由】

- サブトピックまでカバーしている:あるトピックを多角的に説明するには、関連するサブトピックもカバーする必要がある。サブトピックをカバーするほど、文字数は長くなる。

- 背景知識まで提供している:長文コンテンツは、トピックを理解するために必要な背景知識も提供しやすい。背景知識があれば、ユーザーはスムーズにトピックを理解できる。

- 関連情報を紹介している:長文コンテンツは、トピックに関連するほかの情報源も紹介しやすい。関連情報を知り、ユーザーはトピックについてさらに学べる。

補足として、ここでいう網羅性とは、SEOテクニックとして知られている “共起語の網羅” などの手法とは別物である。

検索エンジンから真に評価されるのは、検索ユーザーが求める情報を網羅する、という意味での網羅性である。

テクニック的に共起語やサジェストワードなどをコンテンツ内に網羅する行為に対しては、私たちバズ部は懐疑的であるので、その点は付言しておく。

1-5. 文字数が多いほど滞在時間が長くなる

5つめの理由は「文字数が多いほど滞在時間が長くなる」からである。

ユーザーがページに長く滞在することは、良質なコンテンツの指標のひとつだ。

【文字数が多いとユーザーの滞在時間が長くなる理由】

- 情報量の多さ:長文コンテンツには、多くの情報が詰まっている。情報量が多いほど、ユーザーはページに長く留まり、じっくりと読み込む。

- 信頼感の醸成:トピックについて詳しく説明する姿勢を通じて、専門性や権威性を示せる。信頼できる情報だと感じることは、ユーザーにとって最後まで読了する動機付けとなる。

滞在時間が直接的にランキング要因になっているという情報は、Googleから公式には公表されていない。

しかしながら、ユーザーエンゲージメント(例:滞在時間・ページビュー・直帰率など)がSEOに間接的に影響を与える可能性は高いと、広く考えられている。

1-6. 長文コンテンツは被リンクを受けやすい

6つめの理由は「長文コンテンツは被リンクを受けやすい」からである。

文字数の多いコンテンツは、その特性から、他サイトからリンクされる機会が多い。

【長文コンテンツがリンクされやすい理由】

- 伝聞での共有の困難さ:長文コンテンツは、その内容の詳細さや複雑さゆえに、伝聞での共有が難しい。共有者が、主旨の要約や切り抜きでの共有では不十分だと判断した場合、リンクを張るのが最善の選択となる。

- 情報の詳細さ:あるサイトがリンクを張る場合、自サイトよりも詳細な情報を提供するページが選ばれる傾向にある。自サイトよりも情報が薄いページにリンクしても、ユーザーに無駄な手間を取らせてしまうからだ。

- 執筆者の専門性:長文コンテンツは、執筆者の専門的知識や経験が色濃く反映される。執筆者の専門性が高いコンテンツは、同業者や関連サイトからリンクを獲得しやすい。

- 情報の希少性:長文コンテンツは、ほかでは見つけにくい希少な情報を含むことがある。他サイトにはないオリジナリティのある情報は、リンクを張るモチベーションとなる。

被リンクの多さは、検索エンジンがコンテンツの価値を評価するうえで、重要な指標だ。

とりわけ、上記のような理由による被リンクは、その質が高くなりやすく、高評価につながる(詳しくは「被リンクとは?SEO効果と良質なリンクの増やし方を解説」も参照してほしい)。

2. 短文コンテンツがSEOに効果的な2つのケース

一方、文字数が少ない短文コンテンツがSEOに効果的なケースもある。

以下で詳しく確認していこう。

2-1. クイックアンサー

1つめのケースは「クイックアンサー」である。

検索エンジンは、ユーザーの検索意図に合わせて最適な検索結果を表示する。そのため、ユーザーが求める情報が簡潔な回答の場合、短文コンテンツが上位に表示されることがある。

【クイックアンサーの例】

- 用語の定義:ユーザーが特定の用語の意味を知りたい場合、その用語の簡潔な定義が求められる。短文で的確に説明する「辞書」のような様式が評価されやすい。

- FAQ形式のコンテンツ:ユーザーが特定の質問に対する明確な回答を求めている場合、FAQ形式の短文コンテンツが上位に表示され、Googleの強調スニペット️にも選ばれやすい。

- 「How to」ガイド:ユーザーが特定のタスクの手順を知りたい場合、簡潔な「How to」ガイドが効果的だ。手順をステップバイステップで説明すると、ユーザーはすみやかに必要な情報を得られる。

- 「People Also Ask(PAA)」ボックス:PAAボックス(「他の人はこちらも質問」のボックス)に表示される短い回答も、SEO効果を発揮する。PAAボックスの回答は、ユーザーの関連する疑問に簡潔に答える形で提示される。

- イベント情報:イベントの日時・場所・概要など、ユーザーが必要とする情報を短文でまとめたコンテンツは、SEO成果を出しやすい。

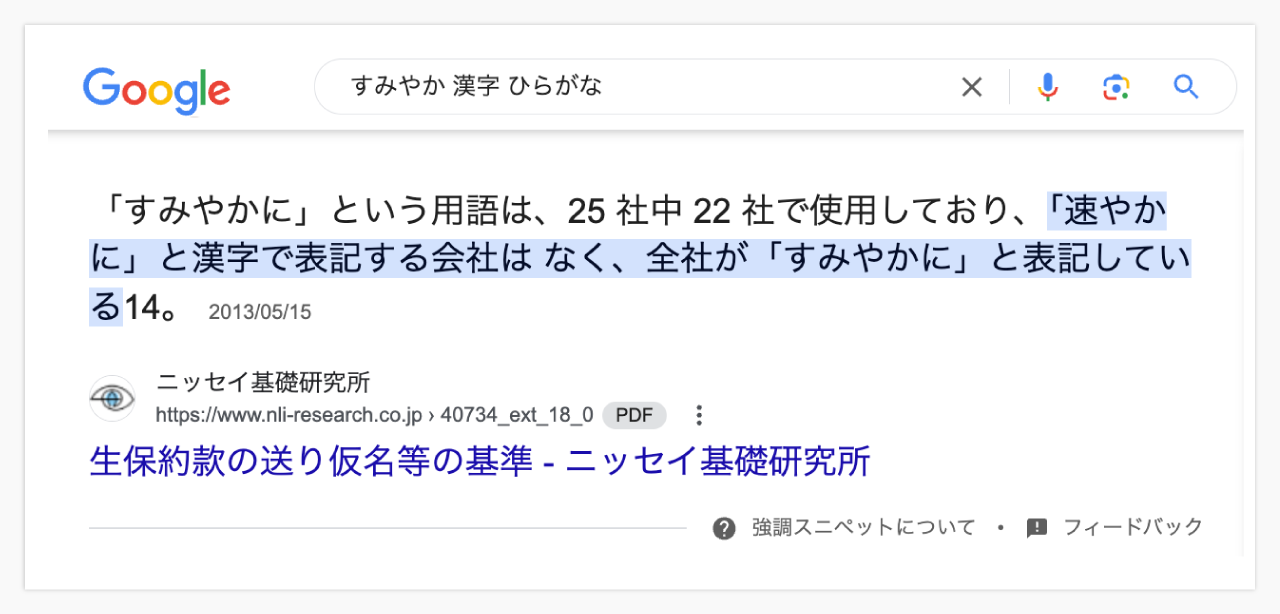

ただし、クイックアンサー系の検索キーワードの場合、ゼロクリックサーチ(検索結果ページで求める情報が得られてクリックしないこと)に陥りやすい点に注意が必要だ。

たとえば、以下は検索キーワード[すみやか 漢字 ひらがな](ニーズ:“すみやか”を漢字で書くべきかひらがなで書くべきか知りたい)の検索結果ページである。

ユーザーは、検索順位1位のURLをクリックするまでもなく満足してしまい、サイトのアクセス増には、貢献しにくい。

2-2. 画像や動画が中心のコンテンツ

2つめのケースは「画像や動画が中心のコンテンツ」である。

画像や動画を中心としたコンテンツの場合、テキストは補足的な役割を果たすため、長文である必要はない。むしろ、メインの画像や動画を邪魔しない短文コンテンツの方が効果的なケースもある。

【具体例】

- 商品紹介ページで、商品画像とともに、商品の特徴を簡潔に説明するコンテンツ

- レシピサイトで、料理の動画とともに、材料や作り方を簡潔に説明するコンテンツ

- 旅行サイトで、観光地の画像とともに、その場所の魅力を簡潔に紹介するコンテンツ

たとえば、以下は[小豆島の風景]と検索した結果ページである。

検索順位1位のページの文字数は約1,700字であり、短文コンテンツながら1位を獲得している。

ただし注意点としては、同2位のページの文字数は約8,200字・同3位のページの文字数は約9,400字と、しっかりした文字数があることだ。

以下で補足しよう。

2-3. 補足:「短文コンテンツでも上位獲得例はあるが、再現性はない」

前述の事例のみならず、私たちが接触している案件でも、「2,000字しか書いていないのに、ビッグワードで1位に君臨し続けている」といったケースに遭遇することがある。

ある意味コスパが良く、「それが成立するなら、ウチも狙いたい」と思う方は多いだろう。

しかし残念なことに、クイックアンサー系の検索クエリを除けば、短文コンテンツでの上位ランクイン事例は、再現性が低いケースが多い。

つまり、「なぜだか、ハッキリした理由はわからないけれど、上位に表示されている」というページが多いのだ。むろん仮説はいくつかあり、以下のような要素が見られた。

- 記事執筆者の影響力が大きい(当該トピックでの著書がある、フォロワーの多いインフルエンサーである、など)

- 個人的な感情を揺さぶられる人が多く、SNSを中心にバズが起きた(プライベートを吐露したコンテンツなど)

- 検索需要が少ないニッチなキーワードで、競合サイトが少ない

- 運営サイトの権威性やドメインパワーが高く、コンテンツ内容以外の要素で評価されている

このように、コンテンツ内容以外に重要な勝因がありそうだ。

よって、多くのコンテンツ作成者にとっては、「短文にこだわって、打率の低いホームランを狙う」よりも、「一定の再現性のある長文コンテンツで、コンスタントに上位表示を狙う」ほうが有益だろう。

長文コンテンツで上位表示を狙う方法は、そのノウハウを以下に公開するので、読み進めてほしい。

3. 文字数にあえてこだわる “1万字” SEOライティングのススメ

結論からいえば、あえて文字数にこだわり、「10,000字前後」(より具体的には7,000〜12,000字)をターゲットに、コンテンツづくりを行う手法を提案したい。

以下のポイントを見ていこう。

- 10,000字が目安となる理由

- 10,000字を書くうえでやってはいけないこと・必要なこと

- 普通のWebライターは3,000字で息切れする

- バズ部ライターが質の高い長文コンテンツを書ける理由

- 10,000字を書き切る記事構成(テンプレあり)

- 文字数が多くなるほど工夫したい見出し・箇条書き・図解

3-1. 10,000字が目安となる理由

ここで、前出「文字数がSEOに影響する6つの理由」をおさらいしておこう。

これらの正の影響力を最大化する最適範囲の目安が、先ほど述べた、「10,000字前後」(より具体的には7,000〜12,000字)である。

この文字数に精密な数値的根拠はないものの、年間1,000本以上の良質なコンテンツを世に送り出しているバズ部チーム(*2)の体感として、10,000字前後は確かな目安である。

実際に良質なコンテンツを追求して記事執筆すると、7,000字〜12,000字になることが多いからだ。

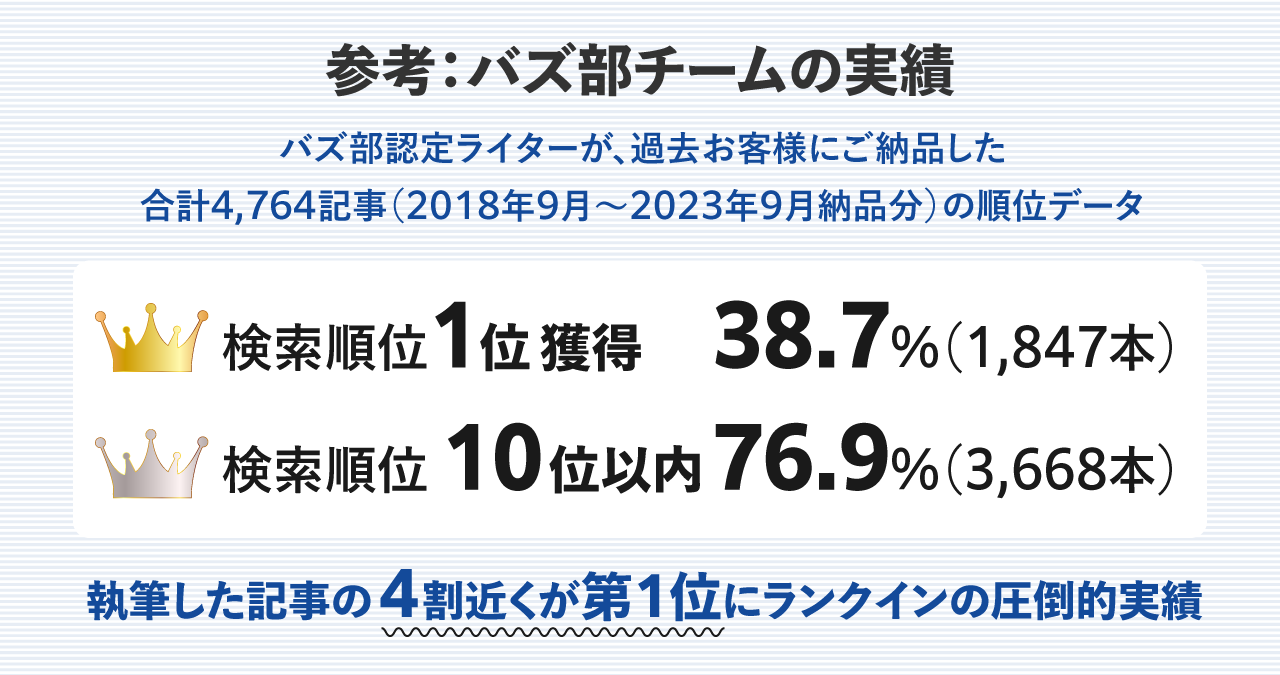

*2:参考までに、以下はバズ部チームの実績である。

3-2. 10,000字を書くうえでやってはいけないこと・必要なこと

「10,000字を書き切る」という目標を立てたとき、ただ文字数を達成すればよいのではない。「やってはいけないこと」があるので、それを避けたうえで到達せねばならない。

【× やってはいけないこと】

- 同じ内容の繰り返し:同じ内容を何度も繰り返し述べると、読者にとって冗長で退屈な文章になる。コンテンツ内での重複を避けて、MECE(相互に排他的で全体として網羅的、漏れもダブりもない)になるように書くべきである。

- コピペによる水増し:他サイトからのコピペに少々の手を加えて記事化する行為は、コンプライアンス違反はもちろん、コンテンツの質を著しく下げてしまう。オリジナルの内容で勝負することが大切だ。

- トピック(検索キーワード)と無関係な話題の詰め込み:トピックと関係のない話題を無理に入れても、内容が散漫になるだけだ。トピック(ターゲットとする検索キーワード)に沿って書かなければならない。

- キーワードを不自然に繰り返し挿入:キーワードの不自然な繰り返しは、読者に不快感を与えるのみならず、SEO的に逆効果となる。キーワードは自然に文中に出現する範囲に抑える。

一方、1つのトピックで10,000字に到達しようとするならば、以下が必要となってくる。

【◎ 10,000字書き切るために必要なこと】

- 根拠を提示する

- 具体例を十分に添える

- 専門用語を親切に解説する

- 潜在ニーズにまで応える

- サブトピックまでカバーする

- 背景知識まで提供する

- 関連情報を紹介する

これらの点に気をつけながら、10,000字を書く訓練を繰り返す。訓練を重ねるほどに、無駄のない長文が書けるようになる。

3-3. 普通のWebライターは3,000字で息切れする

じつは、多くのWebライターにとって、3,000字程度の文章が、高品質をキープして書ける限界だ。それ以上の文字数になると、内容の質が落ちたり、執筆に苦労したりする傾向がある。

【多くのWebライターが3,000字で息切れする理由】

- 集中力の限界:長時間にわたって集中力を維持することは容易ではない。集中力が切れると、文章の質が低下してしまう。

- ネタ切れ:3,000字を超えると、書くネタが尽きてしまうことがある。ネタ切れすると、内容が薄くなったり、本題から脱線したりしやすい。

- 文章力の不足:長文を書くには、適切な語彙力・読者を飽きさせない文章展開など、高度な文章力が求められる。文章力が不足していると執筆に膨大な時間を要してしまい、時間不足により長文を仕上げられない。

- 構成力の不足:長文を書くには、全体の構成を考える力が不可欠だ。構成力が不足していると、3,000字程度で行き詰まることが多い。論理の運びが支離滅裂になり、ライター自身も何を書いているのか見失ってしまう。

世の中の多くのコンテンツは、3,000字程度で息切れしているにもかかわらず、「精一杯がんばって書いたから、良質なコンテンツに違いない」という思い込みによって公開されている。

しかし、本当の勝負はここからだ。3,000字では、“コンテンツの作成に費やされた努力の量、オリジナリティ、才能や技術” が十分でない可能性が非常に高い。以下は再掲だ。

出典:Google「検索品質評価ガイドライン」をDeepLで翻訳

出典:Google「検索品質評価ガイドライン」をDeepLで翻訳

3,000字で息切れせず、長文を高品質に仕上げられるライターこそが、真のプロフェッショナルといえるだろう。

3-4. バズ部ライターが質の高い長文コンテンツを書ける理由

一方、バズ部ライターにとっては、7,000〜12,000字の記事を書き上げるのは、通常運転である。その理由として、以下が挙げられる。

【バズ部ライターが長文を書ける理由】

- ペルソナに対する深い理解:バズ部ライターは、いきなり記事本文を書き出すことは絶対にない。[キーワードリサーチ]→[競合コンテンツリサーチ]→[ペルソナ設定]→[ペルソナのニーズの理解]というプロセスを踏むことが義務付けられているからだ。コンテンツを届ける相手を明確にイメージできているため、スラスラと筆が走る。

⇒役立つ記事:多くの人が誤解している「ペルソナ設定」に失敗しないコツ - 豊富な知識と優れた情報収集力:幅広い分野に関する豊富な知識を持っている。この知識が、長文を書くための源泉となる。不足している知識に対しては、必要な情報を効率的に収集できる。収集した情報を活用し、長文を書き上げる。

⇒役立つ記事:バズ部のコンテンツアイデアに困ったときに私がやっていること、

良質なブログ記事を30分で書き上げるために実践している10のコト - テクニックとして体系化された文章力:高度な文章力を備えているだけでなく、そのノウハウが体系化されて身についている。よって、文章の書き方について、執筆のたびに迷ったり調べたりすることがない。ある意味ではシステマティックに書き進められる。

⇒役立つ記事:Webライティングとは?書き方の技術13項目【初心者〜中級者向け】 - 記事構成力:バズ部ライターは、SEOで効果を出すための記事構成力を徹底的に鍛え上げられている。執筆するキーワードに対して「何を書いていいか、わからない」という状況には、けして陥らない。「何を書くべきか」を考えるフレームワークを持っているからだ。

最後の記事構成力については、もう少し詳しく説明したいので、以下に続く。

3-5. 10,000字を書き切る記事構成(テンプレあり)

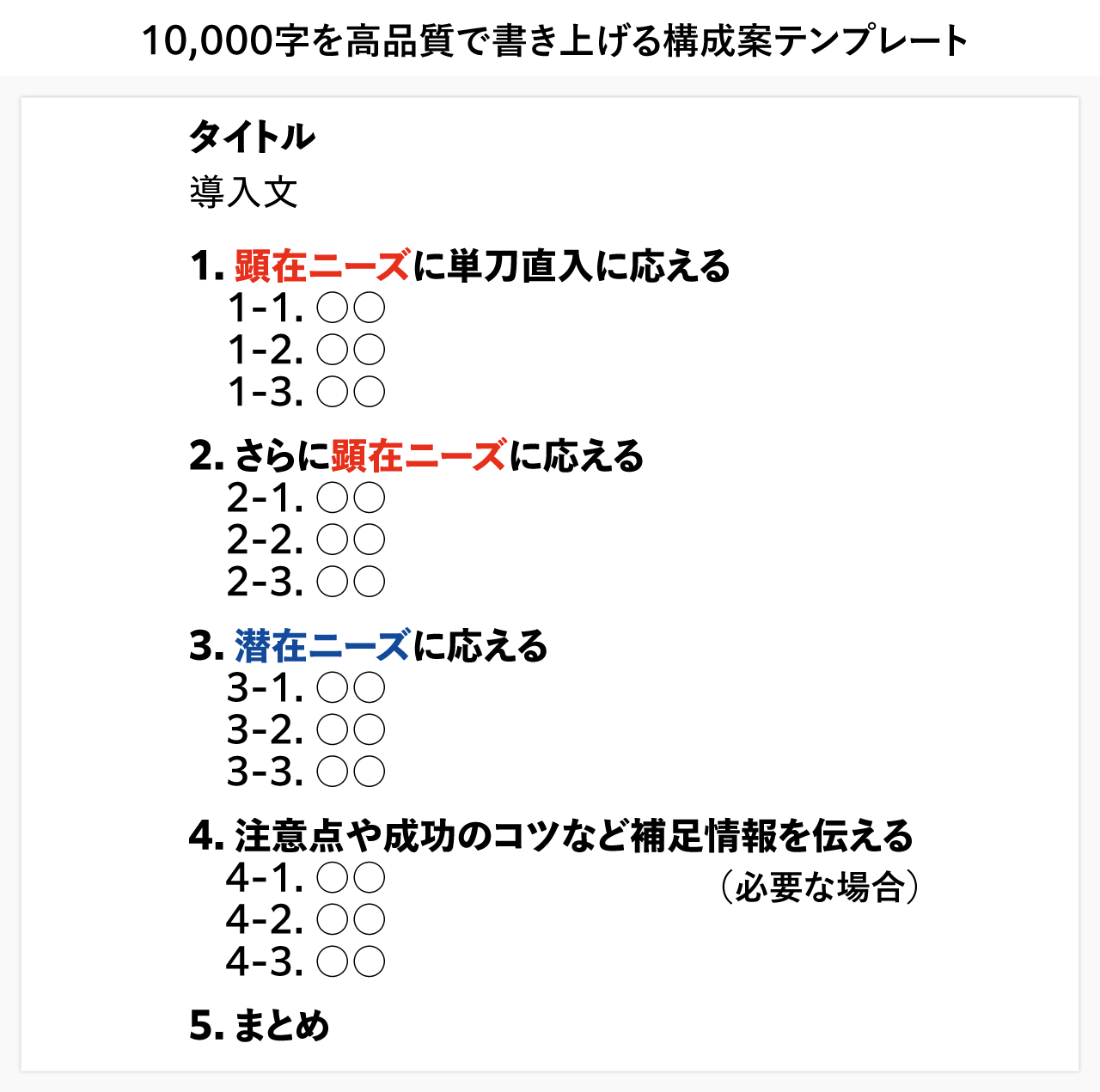

10,000字を書き切るためには、「記事構成をどうするか?」が重要な核となる。

よくある失敗は、「検索キーワードの顕在ニーズ(表層的なニーズ)にしか応えていない構成」である。顕在ニーズに答えるだけでは、3,000〜5,000字程度で書き終えてしまうケースが多いだろう。

重要となるのが、検索ユーザーの心の中にあり、表面的には見えていない「潜在ニーズ」に応えるコンテンツまで、構成案に組み込むことだ。

「そこまで踏み込めているか?」を測るうえで、文字数は一定のバロメーターとして機能する。

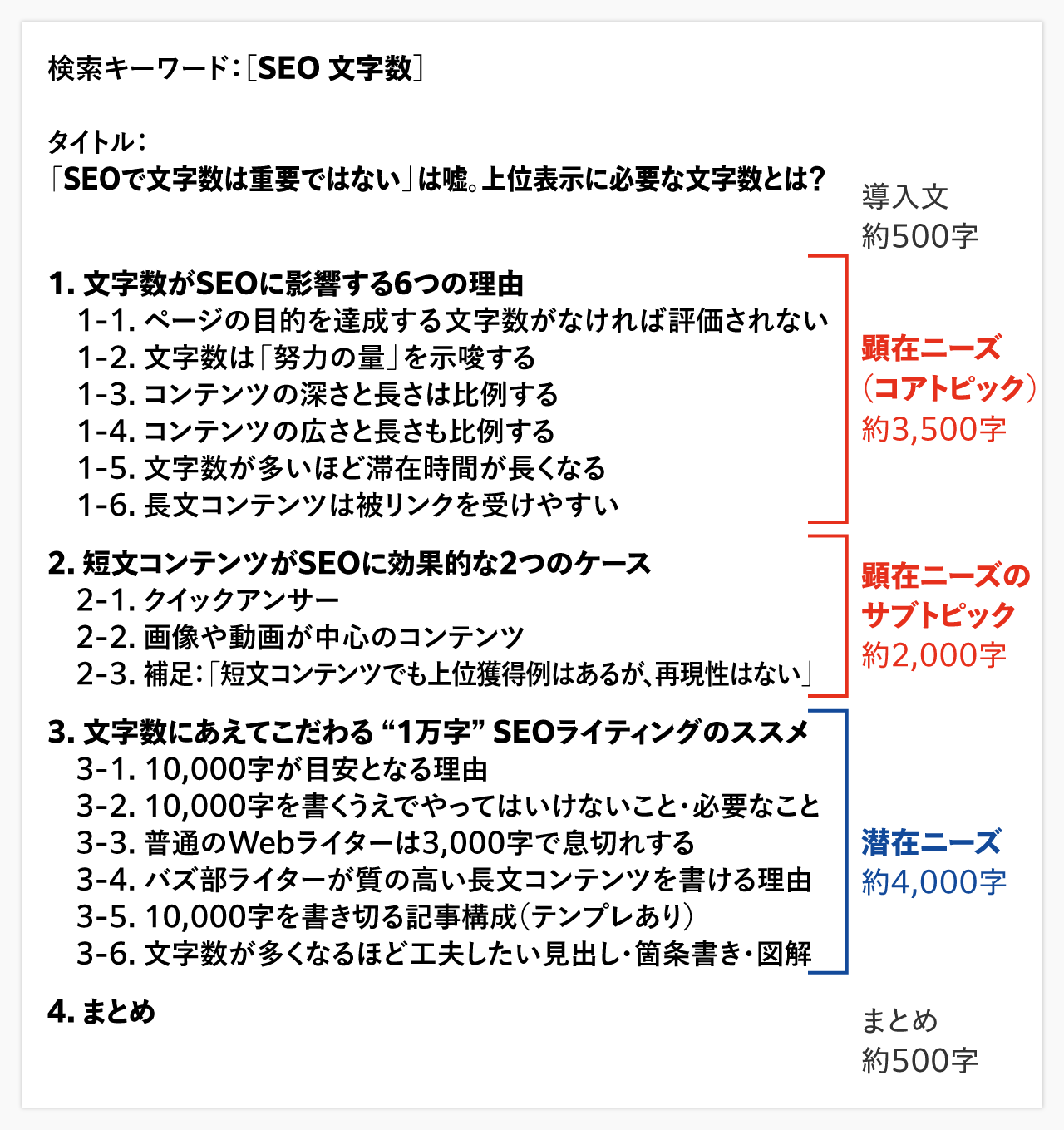

例として、本記事の構成を見てみよう。本記事も約10,000字のコンテンツとなっている。

見ていただくとわかるとおり、[SEO 文字数]と検索したユーザーの顕在ニーズ(=SEOでの文字数の影響を知りたい)に応えるだけでは、3,500字程度のコンテンツで終わってしまう。サブトピックまで広げても5,500字だ。

しかし、潜在ニーズ(=SEOで結果を出したい、自サイトの検索順位を高めたい)に応えるコンテンツまで、しっかり書き切ると、記事全体で10,000字程度に到達する。

このスタイルの記事構成のポイントは、記事の前半では、顕在ニーズに単刀直入に応えることだ。そのうえで、記事の後半で潜在ニーズに応える。

慣れるまでは上記をテンプレートとして、構成案作成に取り組んでみよう。上記の構成だと、各セクション2,000〜2,500字、導入文・まとめで1,000字程度の執筆で10,000字の記事が完成するはずだ。

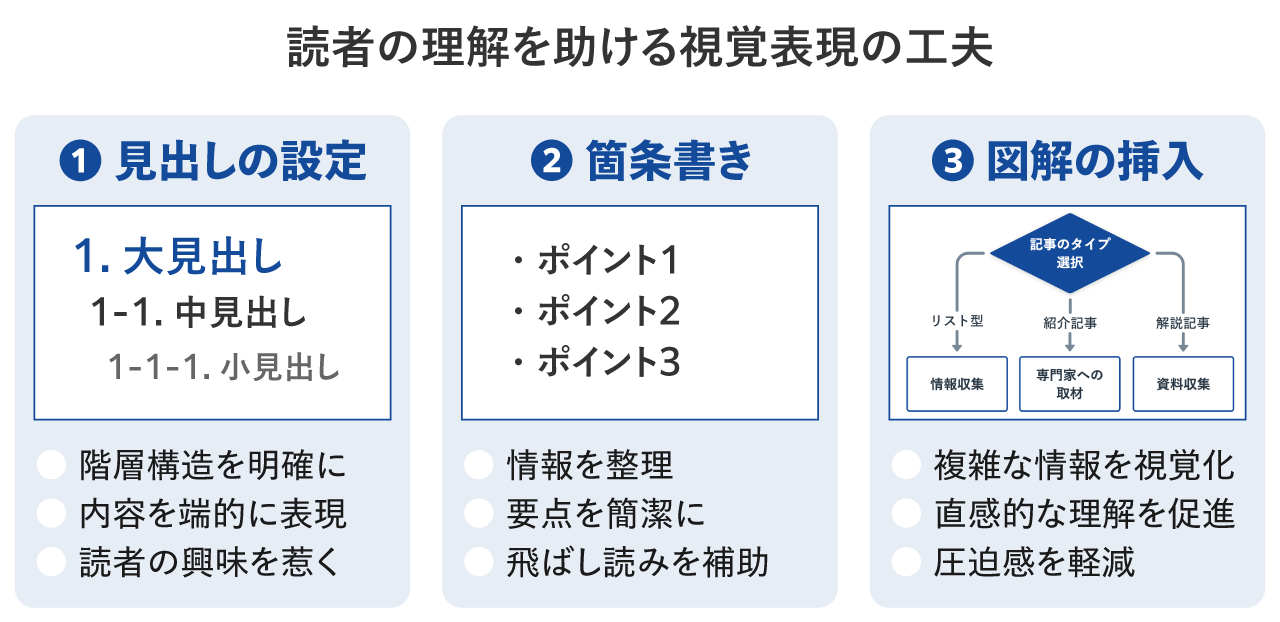

3-6. 文字数が多くなるほど工夫したい見出し・箇条書き・図解

最後に注意点としてお伝えしたいのが、「長文コンテンツにチャレンジすると決めたら、視覚表現のスキル向上の努力を惜しまないこと」である。

なんの工夫もなく羅列された10,000字ものテキストは、誰にも読んでもらえないからだ。

文字数が多くなるほど、見出し・箇条書き・図解などを駆使して、視覚的にわかりやすい記事作成を心がけてほしい。

【読者の理解を助ける視覚表現】

- 見出しの設定:適切な見出しを設定し、読者が内容を把握しやすくする。見出しは、読者の興味を惹きつけ、読み進めたくなるように工夫しよう。

- 箇条書き:情報を箇条書きで整理すると、読者は内容を素早く理解できる。箇条書きは、情報の要点を簡潔にわかりやすくする効果がある。飛ばし読みを補助する役割も期待できる。

- 図解(インフォグラフィック)の挿入:複雑な概念や相互関係も、図解が添えられていれば、スムーズに理解しやすい。適切なタイミングでの画像挿入には、長文の羅列によって生じる圧迫感を和らげ、読み進めるハードルを下げる効果もある。

とくに近年、SEO的にも重要度が上がっているのが、図解・インフォグラフィックなどのビジュアル要素の充実だ。

文字だけ書くのではなく、画像挿入もセットで、記事作成ととらえよう。Canvaなど、プロ品質のデザインが簡単にできるツールがある。苦手意識のある方もぜひ取り組んでほしい。

生成AIの図解機能(例:Napkin AI)や、マインドマップツール(例:Mapify)も、視覚表現の強力な味方だ。これらのツールを駆使しながら、読まれる長文コンテンツづくりに挑戦しよう。

4. まとめ

本記事では「SEOと文字数」をテーマに解説した。要点をまとめておこう。

文字数がSEOに影響する6つの理由として、以下を解説した。

- ページの目的を達成する文字数がなければ評価されない

- 文字数は「努力の量」を示唆する

- コンテンツの深さと長さは比例する

- コンテンツの広さと長さも比例する

- 文字数が多いほど滞在時間が長くなる

- 長文コンテンツは被リンクを受けやすい

短文コンテンツがSEOに効果的なケースとして、以下が挙げられる。

- クイックアンサー

- 画像や動画が中心のコンテンツ

文字数にあえてこだわる “1万字” SEOライティングのススメとして、以下を解説した。

- やってはいけないことを避ける(同じ内容の繰り返し、コピペ、無関係な話題など)

- 必要なことを実践する(根拠の提示、具体例、専門用語の解説、潜在ニーズへの対応など)

- 記事構成を工夫する(潜在ニーズまで組み込む、前半で顕在ニーズ・後半で潜在ニーズに応える)

- 視覚表現を活用する(見出し、箇条書き、図解の挿入)

本記事を通じて、SEOと文字数に関する疑問をスッキリ解消し、次なる行動に役立てていただければ幸いだ。10,000字の良質コンテンツの執筆に、チャレンジしてほしい。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。