- オンライン

強調スニペットとは?出し方のコツ・メリット・デメリットを解説

強調スニペットとは、Googleの検索結果画面の最上部に、標準とは異なる目立った形式で表示される説明文のことである。

ユーザーが検索したキーワードに対する簡潔な解答が表示されるため、ユーザーは、強調スニペットによって、欲しかった情報の答えをスピーディに入手できる。

強調スニペットに選ばれると、2位以降よりも抜粋される文章量が多くなり、視覚的にもかなり目を惹くことができる。

そのため、「強調スニペットに自社の記事を表示させるには、どうすればよいか?」と考えるサイト運営者も多いだろう。

本記事では、強調スニペットとは何か、強調スニペットの種類、他の言葉との違いなどの基礎知識はもちろん、強調スニペットに選ばれるメリット・デメリット、そして、自社コンテンツを強調スニペットに表示させる方法まで、網羅的に解説していく。

| 強調スニペットの出し方のコツ (自社コンテンツを表示させる方法) |

❶ 【準備】強調スニペットが出るキーワードは確認 |

なお、強調スニペットには「検索結果画面でユーザーが満足してしまい、コンテンツを見に来てくれない(クリックされない)」などの意外なデメリットもある。

強調スニペットの表示を目指す前に、デメリットもしっかり知っておく必要がある。

ぜひこの記事を最後まで読み、強調スニペットの基礎知識から実践的な方法までを身に着けてほしい。

目次

1. 強調スニペットとは

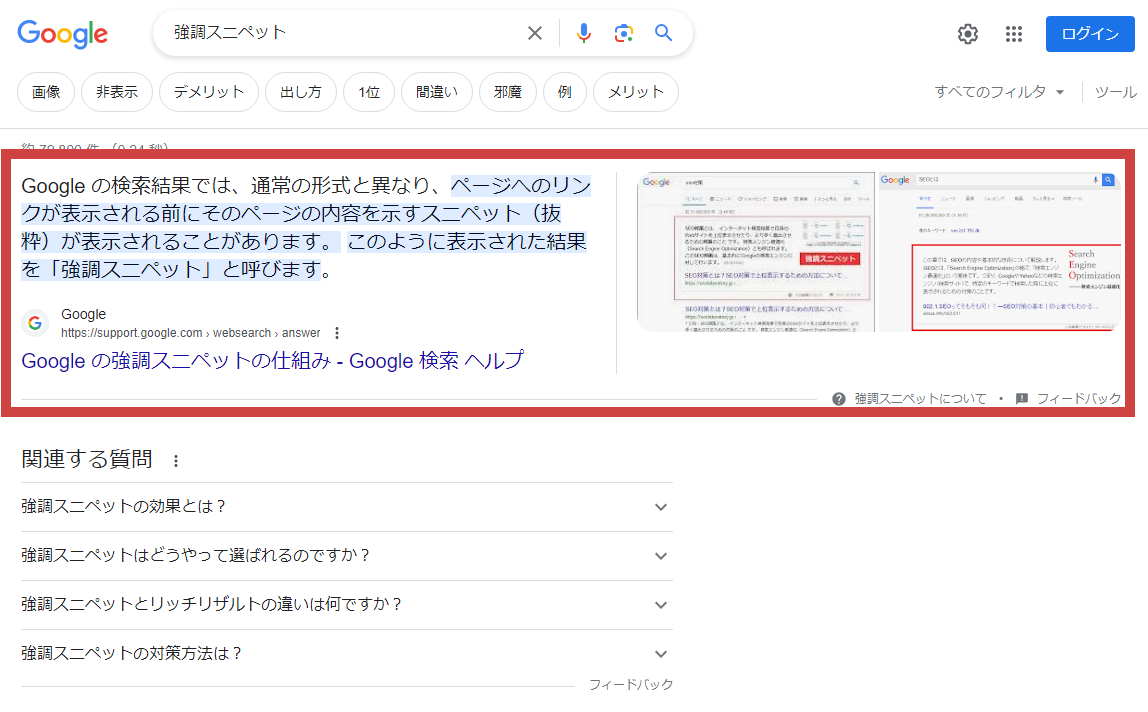

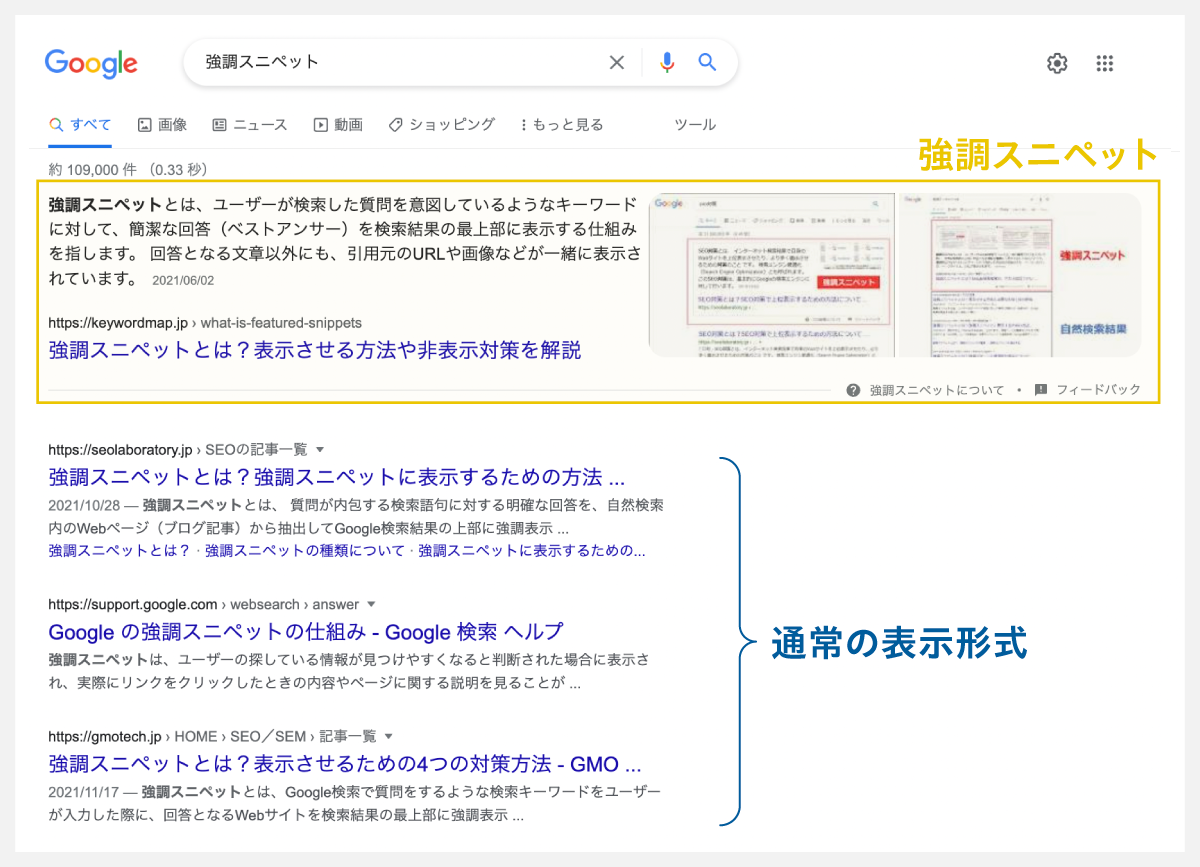

強調スニペットとは、Googleの検索結果画面の最上部に、標準とは異なる目立った形式で表示される説明文のことを指す。

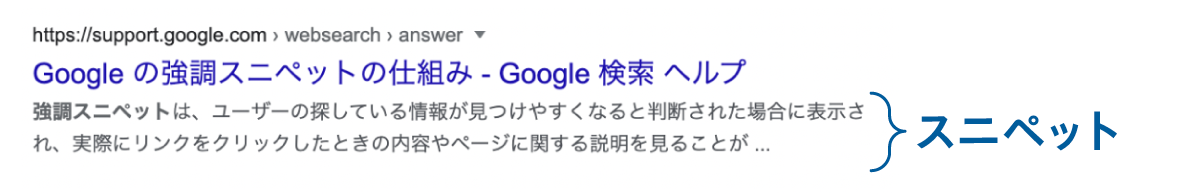

例えば以下は、Google検索窓に「強調スニペット」と入れた場合の検索結果画面である。

検索順位2位以下のページは通常の形式で表示されているが、その上部に、検索順位1位のページが異なる形式で表示されている。これが強調スニペットである。

そもそもスニペットとは、検索結果でページリンクの下に表示されているテキストを指す。

スニペット(snippet)は断片・切れ端のことで、文章などの短い抜粋や要約という意味もある。

「強調スニペット」の元の英語は「Featured snippets」であり、Googleが「このスニペットに注目だ!」とフィーチャーしたスニペットが強調される仕組みと考えられる。

1-1. 強調スニペットはGoogleが選んで表示させている

強調スニペットというのは、Googleの仕組みの中で、Googleが検索結果画面に表示させているものである。

例えば「強調スニペット」と検索したユーザーに対して、Googleが「この検索ユーザーは強調スニペットの意味を知りたいのだろう」と判断して、その答えを最も的確に表す文章(表や箇条書きの場合もある)を強調スニペットに選んで表示させる。

あくまでGoogleが選定するものなので、いくらサイト運営者が「この内容を強調スニペットに表示させたい」と思ってもコントロールできないものである。

以下に、Google公式が公開している「強調スニペットが選ばれる仕組み」を引用して載せておこう。

強調スニペットは、ウェブ検索結果から生成されています。Google では、あるページが特定の検索リクエストに対して強調表示するスニペットとして適しているかどうかを、自動システムで判断します。お寄せいただいたフィードバックは、検索アルゴリズムと検索結果品質の向上に役立てられます。

1-2. 強調スニペットが表示されないこともある(検索キーワードによる)

強調スニペットはひとつだけ選ばれて表示されるが、検索するキーワードによっては、強調スニペットが表示されないケースもある。

Google検索ヘルプによると、「強調スニペットは、ユーザーの探している情報が見つけやすくなると判断された場合に表示される」とある。

そのため、上記の条件に合わない場合には、強調スニペットが特に表示されないこともある。

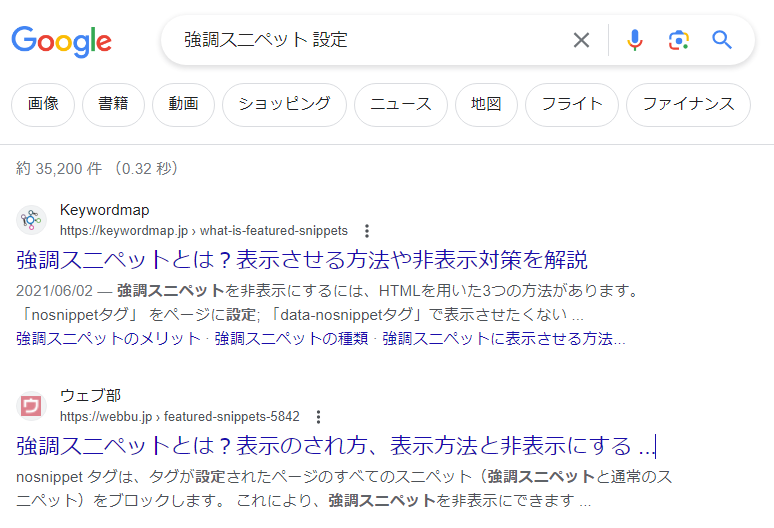

例えば、「強調スニペット 設定」と検索した場合には、以下のように強調スニペットは表示されない。

検索するキーワードによって、強調スニペットが表示されることもあるし、表示されないこともあることは覚えておくと良いだろう。

2. 強調スニペットの4つの種類(表示のされ方)

強調スニペットの種類(表示のされ方)には、以下の4つがある。

強調スニペットの種類(表示のされ方) |

2-1. 種類1:文章と画像のセット

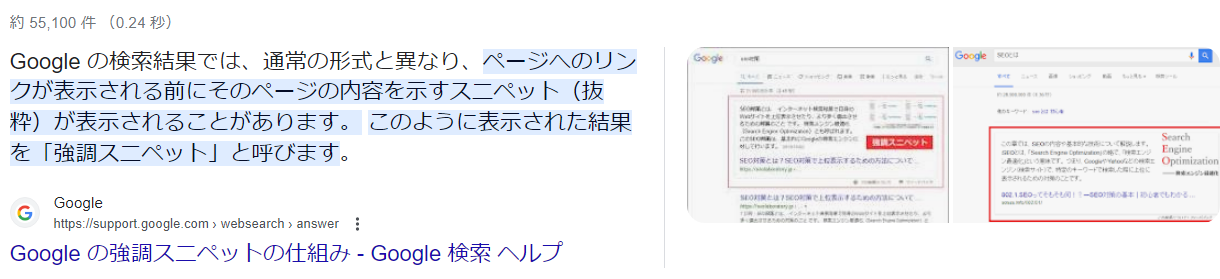

最もスタンダードな強調スニペットが、文章と画像のセットである。

以下のように、文章と画像がセットで表示される形式で、検索結果の最上部に表示される。

なお、文章と画像は、必ずしも同じコンテンツから選ばれるわけではない。

それぞれ、Googleがユーザーが探している情報に近いと判断した文章と画像が、それぞれピックアップされて表示されていると考えられる。

また、最適な画像がないとGoogleが判断した場合など、画像無しで文章のみで強調スニペットが表示されることもある。

2-2. 種類2:リスト(箇条書き・番号付きリスト)

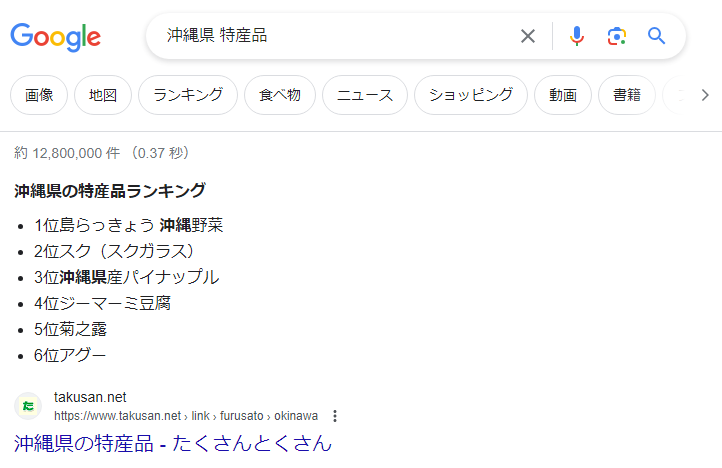

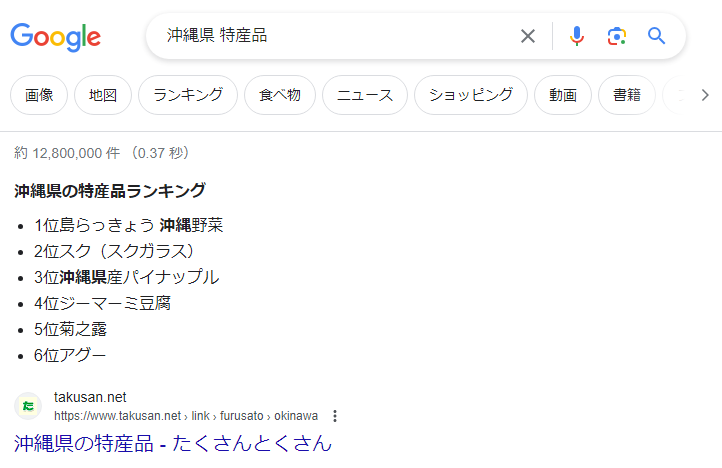

強調スニペットに、リスト(箇条書き)が選ばれることもある。

この場合、コンテンツ内で「ol」や「ul」でマークアップされたテキストが抽出され、以下のようにリスト形式で強調スニペットとして表示される。

▼例:「沖縄県 特産品」で検索した時の強調スニペット

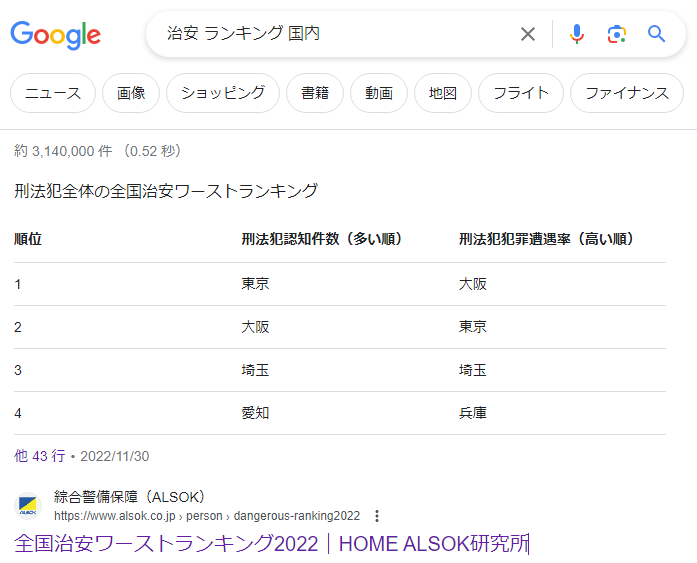

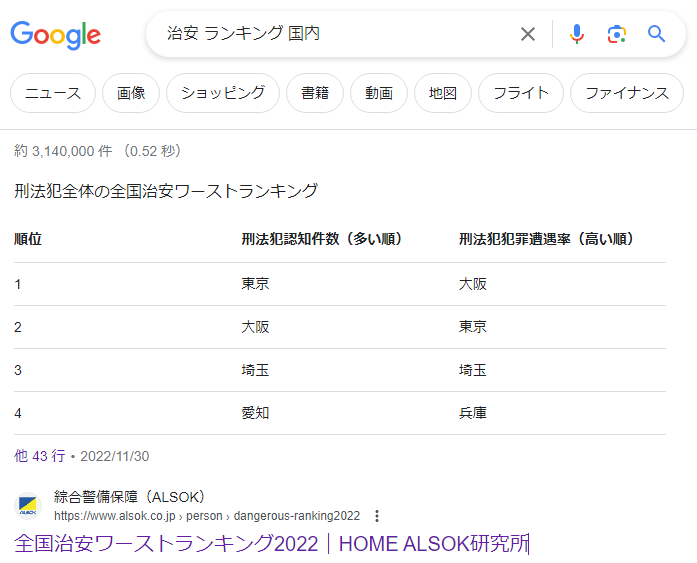

2-3. 種類3:表・テーブル

コンテンツの<table>タグの情報が、強調スニペットに表形式で表示されることもある。

▼「治安 ランキング 国内」の強調スニペット

実際のコンテンツのテーブルの装飾は反映されないが、テーブルタグの内容が、検索結果に表示されている。

2-4. 種類4:動画

強調スニペットの種類4つ目は、動画である。

以下は「おにぎり 開け方」の検索結果であり、開け方を解説した動画が検索結果の最上部に表示されている。

以前は、「やり方」「手順」「方法」などが番号付きリストの強調スニペットで表示されることが多かったが、最近は動画で表示されるケースも増えてきた印象がある。

3. ナレッジパネルやリッチリザルトとの違い

ここからは、強調スニペットと混同しやすい「ナレッジパネル」や「リッチリザルト」との違いについて解説していく。

3-1.強調スニペットとナレッジパネルの違い

強調スニペットとナレッジパネルには、表示される場所とデータ提供元の違いがある。

強調スニペットは、原則として、検索結果画面の最上部に表示される。ナレッジパネルと同時に表示される場合には、左側に寄せられて表示される。

そして、表示される情報元は決まっておらず、Googleが最適と判断すれば一般的なサイトからも選ばれる。

一方、ナレッジパネルとは、ナレッジグラフに存在する対象(人、場所、組織、物事など)を検索したときに Google に表示される情報ボックスのことである。

ナレッジグラフというのは、Googleが持つデータベースのことであり、データ提供元とライセンス契約を締結して収集しているものである。

例えばGoogleで「富裕層」を検索した時に右側に表示されるナレッジパネルは、ウィキペディアの情報を表示したもの。

言葉の意味などを調べた場合には、ナレッジパネルが表示されることが多い。そのため、強調スニペットとナレッジパネルが両方表示されることがある。

ナレッジパネルに表示される情報は、Googleが契約しているデータ提供元(ウィキペディアなど)に限定される。そのため、一般的なサイトの情報がナレッジパネルに表示されることはない。

ナレッジパネルについてさらに知りたい方は、「ナレッジパネルとは?表示されるために満たすべき3つの条件を解説」の記事を参考にしてほしい。

3-2.強調スニペットとリッチリザルトの違い

強調スニペットとリッチリザルトは、どちらもGoogleの検索結果に表示されるものだが、全く異なるものである。

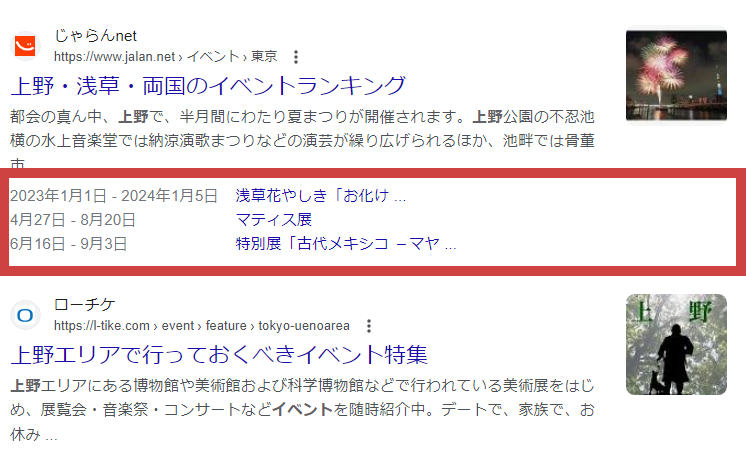

リッチリザルトとは、通常の検索結果を、より視覚的に見やすく拡張できる機能のことである。

リッチリザルトには「FAQ」や「レビュー点数表示」、「イベント日時の表示」など、さまざまな種類がある。

例えば、イベントリッチリザルトは以下のように検索結果に表示される。

リッチリザルトは、他のサイトより情報を多く検索結果に掲載でき、視覚的に目立つためアピールできるメリットがある。

リッチリザルトはサイト運営者が構造化データを実装することで、検索結果をコントロールすることが可能である。一方で、強調スニペットは、あくまでGoogleがどのコンテンツの情報を最上部に設置するか選ぶため、サイト運営者がコントロールすることはできない。

まとめると、強調スニペットはサイト運営者がコントロールできないが、リッチリザルトはコントロールできるという違いがあるといえる。

4. 強調スニペットに選ばれる3つのメリット

ここからは、改めて、強調スニペットに選ばれると何が良いのか、3つのメリットを解説していこう。

強調スニペットに選ばれる3つのメリット |

4-1. メリット1:特別な形式で表示されるため「目立つ」

強調スニペットの最大のメリットは、シンプルに、検索結果画面で「目立つ」ことといえるだろう。

Featured Snippets(強調スニペットの英語表記)が表わす通り、強調スニペットはフィーチャーされ、特別な形式で表示されるため、ユーザーの目線を捉えやすい。

検索結果画面の最上部に表示され、水色のアンダーラインが引かれ、横幅が長く画像もセットで表示される強調スニペット部分が一番目立つのは、誰が見ても明らかだろう。

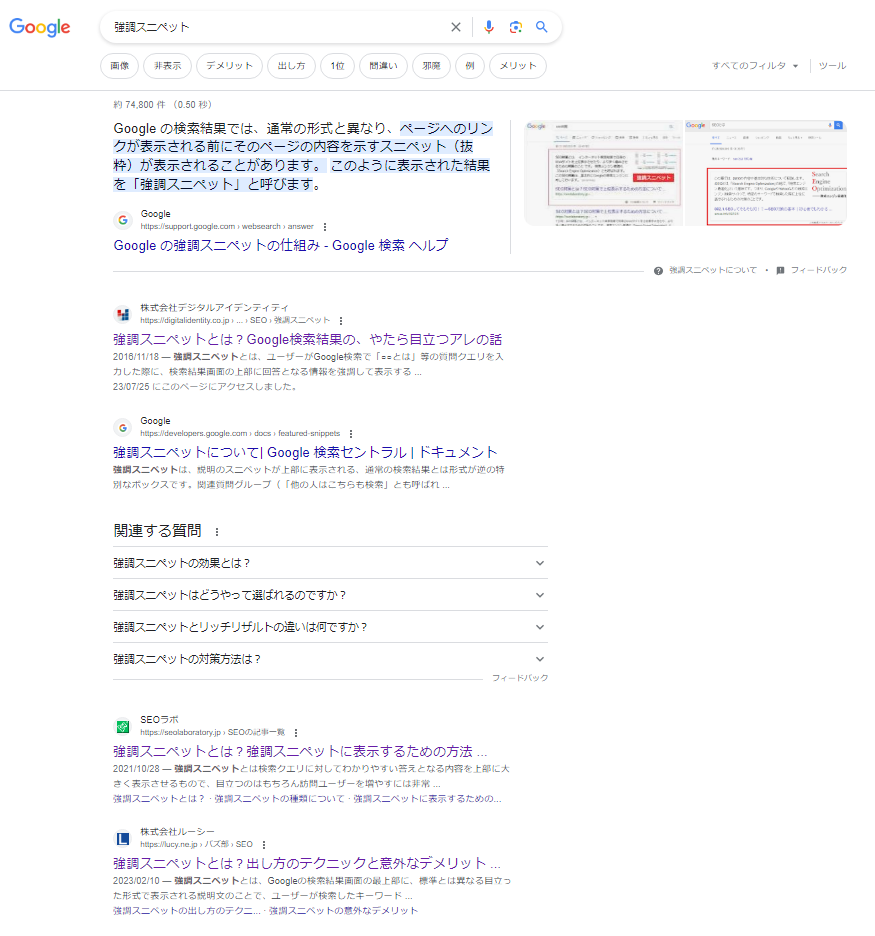

4-2. メリット2:他のコンテンツより多く文字数が表示される

強調スニペットのメリット2つ目は、強調スニペット(1位)に選ばれることで、検索結果2位以降のコンテンツよりも多く文字が表示されることである。

以下は「強調スニペット」で検索した場合の検索結果画面の文字数をカウントした結果である。

強調スニペットに選ばれたページの文字数は「115字」であったが、2位以降のページは72字~78字程度だった。

あくまで一例ではあるが、この例では、通常のスニペットの1.5倍の文字量が強調スニペットに表示されていることが分かる。

4-3. メリット3:サイトへの流入増加が期待できる

強調スニペットに選ばれることで、検索結果で最も目立つ形で文字数も多く掲載されるため、サイトへの流入増加を期待できるメリットがある。

検索結果の2位以降のコンテンツと比較して確実に目を引くため、検索ユーザーが強調スニペットを読む確率はかなり高くなるでしょう。

検索ユーザーが強調スニペットに書かれている内容を読んで「もっと詳しく知りたい」と思えば、リンクをクリックしてコンテンツを読んでもらえる可能性も高まる。

ただし強調スニペットには、強調スニペットだけ読んで満足してしまう(クリックしない)というデメリットも存在している。

これについては、「5-1. ゼロクリックサーチ問題がある(コンテンツに遷移しない)」を参考にしてほしい。

5. 強調スニペットの4つのデメリット(意外な短所に注意)

前章で解説した通り、強調スニペットに選ばれると数々のメリットがある。しかしながら、意外なデメリットもあることを知っておこう。

強調スニペットの4つのデメリット |

5-1. ゼロクリックサーチ問題がある(コンテンツに遷移しない)

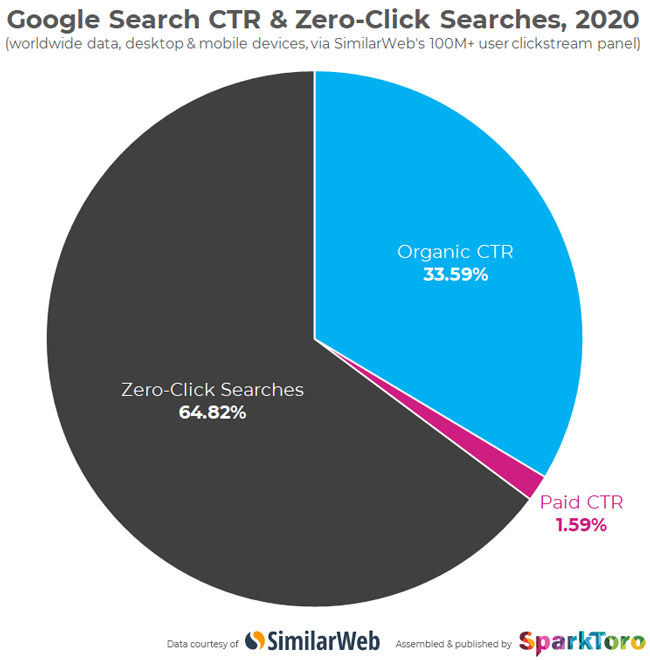

実は、強調スニペットには「ゼロクリックサーチ」という大きなデメリットがある。

ゼロクリックサーチとは、「検索ユーザーが検索結果画面の内容を見て満足してしまい、表示されたコンテンツに遷移しないまま、検索行動を終了してしまうこと」をいう。

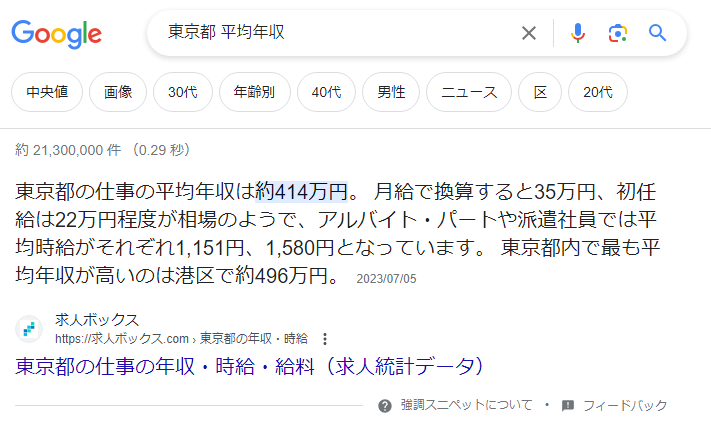

例えば、「東京都在住の人の年収っていくらぐらいだろう?」と思い、検索ユーザーが「東京都 平均年収」と検索したとする。検索結果には、以下のような強調スニペットが表示される。

ユーザーが検索結果画面の情報だけで満足してしまうと、強調スニペットに表示されたコンテンツをクリックすることなく、検索行動を終了させてしまうことがあるのだ。

Google視点でみると、クリックせずにGoogleの検索画面上でユーザーがニーズを満たすことは正義である。

しかし、自社サイトへのアクセス増を目的としてSEOに取り組んでいる身としては、「ユーザーニーズは満たしたいが、自社サイトで満たしたい」というジレンマがあるだろう。

「強調スニペットを獲得することが自社の利益に結びつくのか?」という点は、ぜひ社内でシビアに分析・議論してほしい。

参考までに、SimilarWebの調査によれば、2020年のGoogle検索の約65%がゼロクリックサーチであり、前年の50%から増加している。

出典:SparKToro モバイルデバイスに限定すると、ゼロクリックサーチの割合は77%にも及ぶとされる。 米国ではGoogleへの規制を求める声もあがっている。そういった意味では、強調スニペットはまだ発展途上の機能ともいえ、依存しすぎるのは危険だ。 今後のアップデートで、何かしらの仕様変更が施される可能性を多分に含んでいる。 |

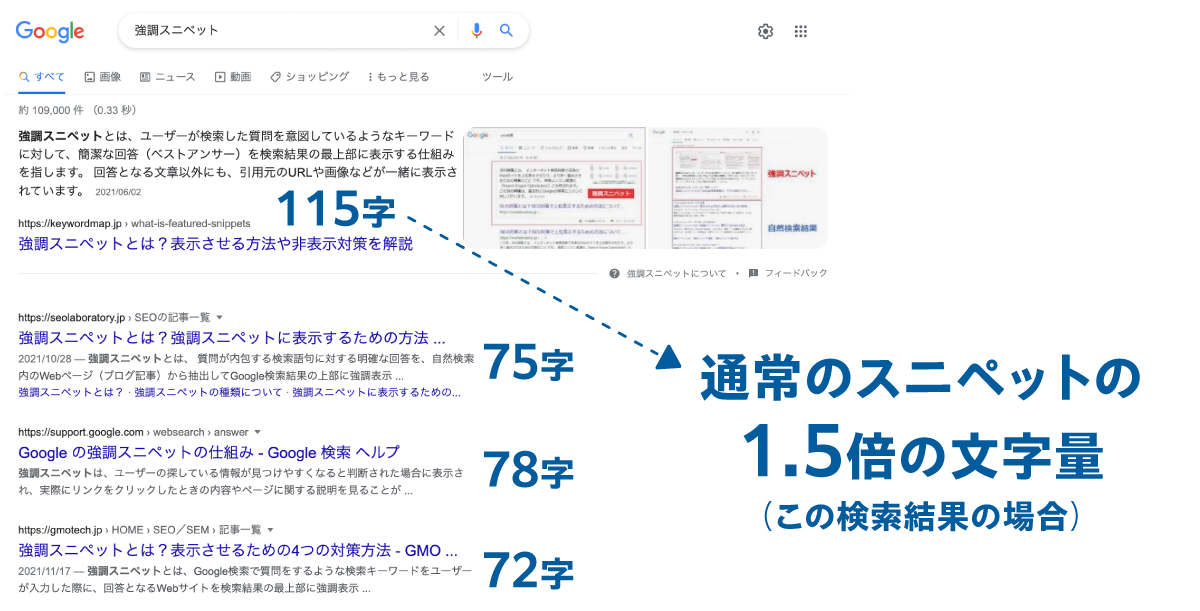

5-2. 強調スニペットを嫌うユーザーがいる

強調スニペットの意外なデメリットとして、「強調スニペットが邪魔」「うざい」と感じるユーザーも少なからず存在するという点がある。

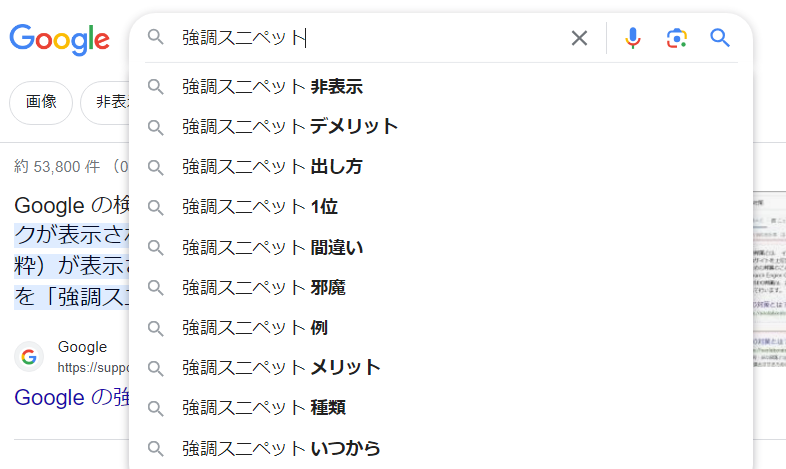

以下は、Google検索窓に「強調スニペット」というキーワードを入れたときに表示されるサジェストである。

これを見ると、強調スニペットと一緒に「非表示」「邪魔」という言葉を入れて検索している人が多いことが分かる。

検索結果画面から非表示にする方法はないため、Chromeの拡張機能などを駆使して非表示にするノウハウを提供しているユーザーもいるほどだ。

また、強調スニペットが表示されても、あえて強調スニペットを避けて2位以降のコンテンツをクリックするというユーザーもいるかもしれない。

強調スニペットが、必ずしもユーザーに歓迎されているわけではない事実は、頭の片隅に入れておいたほうが良いだろう。

5-3. 誤情報およびその掲載事実の拡散性

強調スニペットには、「誤情報およびその掲載事実の拡散性」という問題もある。

強調スニペットに誤った情報が掲載されていると、それを目にしたユーザーが不利益を被ることになり、ユーザーに迷惑をかけてしまうことがある。

さらに、運営サイトが「誤情報を掲載していたサイト」として拡散されるリスクがある。

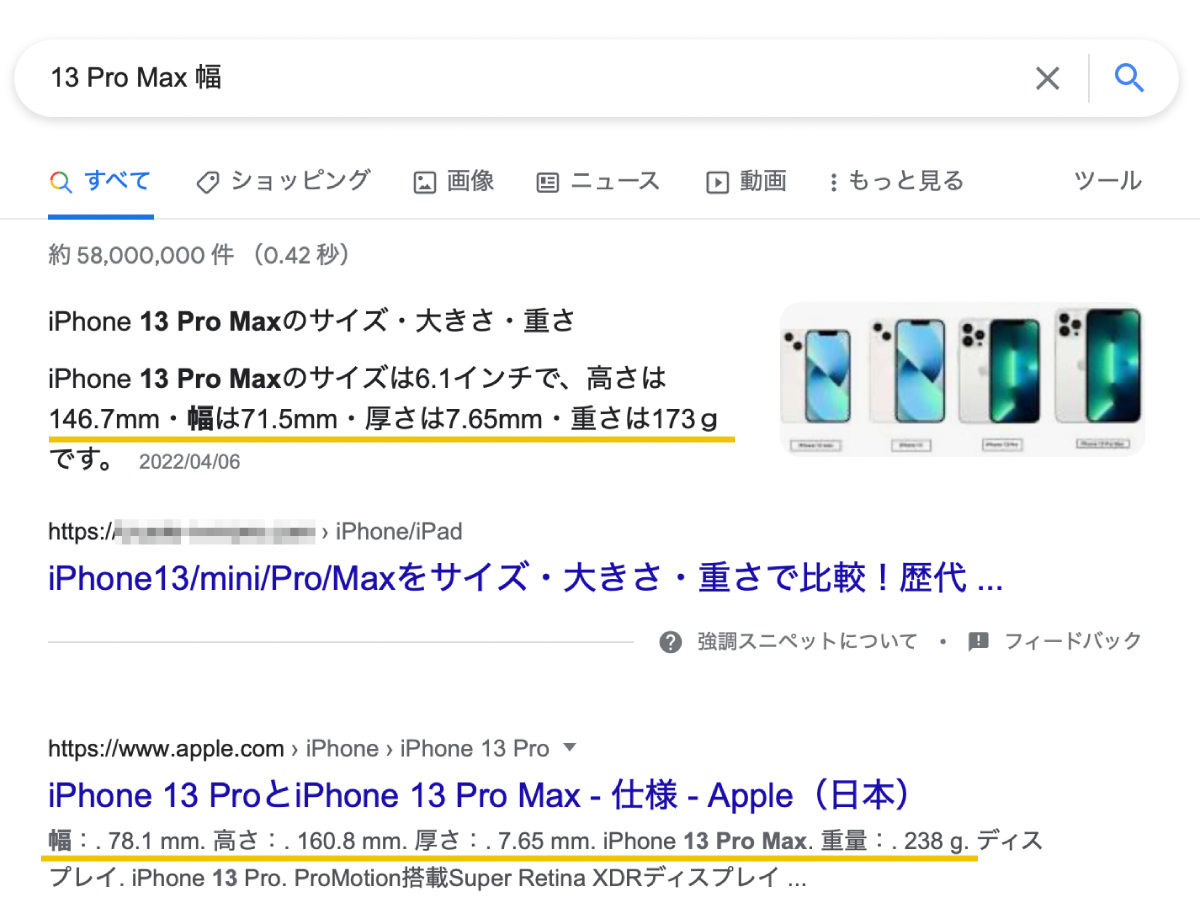

例えば、「Apple公式のすぐ上に表示されている強調スニペットの内容が間違っている」と話題になったことがあった。

▼ 誤った強調スニペットの例

拡散される際には、掲載サイトに対する批判というよりは、Googleのアルゴリズムの不完全さを揶揄するニュアンスが強い。

とはいえ、サイト側としては不名誉な形で目立ってしまうデメリットがある。間違いの内容が深刻であれば、厳しい非難も免れないだろう。

悪目立ちしないためには、強調スニペットを狙ってコンテンツを作る場合には、情報の正確性に特に注意を払うようにしよう。

5-4. Googleが決めたポイントまで勝手にスクロールされてしまう

強調スニペットに選ばれると、クリック時に、Googleが決めたポイントに勝手にスクロールされてしまうデメリットもある。

ユーザーが強調スニペットをクリックすると、ページの上部ではなく、スニペットに表示されている位置まで自動的にページがスクロールされてしまうのだ。

ゼロクリックサーチの関門を突破した貴重なユーザーが来訪しても、サイト運営者が意図したとおりにトップから読むのではなく、Googleのシステムが判断した位置へ勝手に連れ去られてしまうのである。

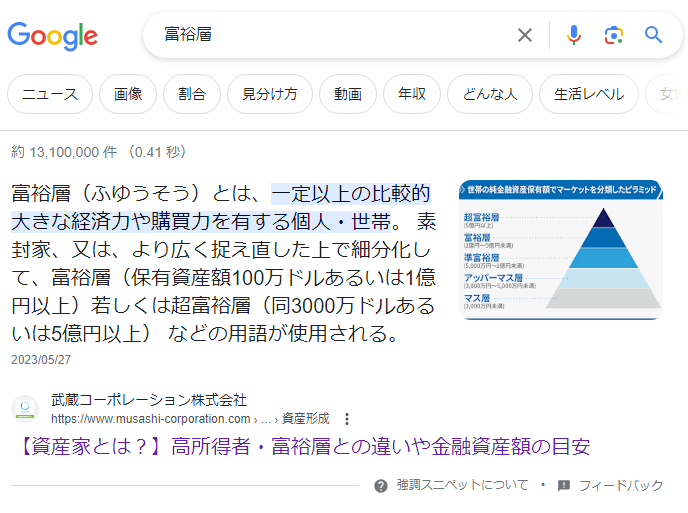

例えば、Googleで「富裕層」と検索すると、以下のように検索結果に強調スニペットが表示される。

「富裕層」について検索したのだが、ページは「資産家とは?」を解説しているページである。

強調スニペットをクリックすると該当する記述があるコンテンツに飛ぶのだが、かなりスクロールした途中部分に飛ばされてしまう。

以下の薄い紫でマーカーが引かれている部分が、強調スニペットに選ばれている部分である。

出典:武蔵コーポレーション/【資産家とは?】高所得者・富裕層との違いや金融資産額の目安

※実際にどのように表示されるか知りたい方は、上記リンクをクリックしてみてほしい。

このコンテンツでいうと、本来は「資産家とは何か」を分かりやすく解説している記事なのだが、強調スニペットにより、記事のメインではない「一部でしかない部分がフィーチャーされて」、強制的に飛ばされてしまっていることが分かるだろう。

全ての強調スニペットが必ずページの途中にスクロールするわけではないが、自動でスクロールされてしまう可能性は高い。

スクロールした箇所からユーザーは読み始めるため、冒頭やコンテンツ全体を、正しい順番で読んでもらえない可能性があることを覚えておこう。

6. SEO記事作成時は強調スニペットを積極的に狙おう

4章でメリットを、5章ではデメリットを解説したが、基本的には「強調スニペットは積極的に狙っていこう」という考え方で問題ないだろう。

そもそも、強調スニペットは、狙ったからといってGoogleに選ばれなければ表示されないため、とりあえずは狙ってコンテンツを制作するという立場で問題ないかと考えられる。

積極的に狙っていく場合には、次の7章の内容をしっかり押さえて、強調スニペットに選ばれやすい工夫を凝らそう。

※もし、ゼロクリックサーチのデメリットなどを考えて「強調スニペットに選ばれないようにしたい」という選択をする場合は、 後述する「9. 強調スニペットを非表示したい場合のやり方」の内容を参考にしてほしい。 |

7. 強調スニペットに自社コンテンツを表示させる方法

ここからは具体的に、強調スニペットに自社コンテンツを狙って表示させたい場合のコツを紹介していく。

なお、前述した通り、強調スニペットを選ぶのはGoogleなので、「絶対表示できる訳ではない」ことは覚えておいてほしい。

絶対選ばれるわけではないが、強調スニペットに選ばれやすい特徴を掴み、選ばれやすいポイントを押さえることで、選ばれやすくさせる工夫は凝らしておきたい。

ここでは、8つのポイントを解説していこう。

強調スニペットに自社コンテンツを表示させるための7つのコツ |

7-1.【準備】強調スニペットが表示されるキーワードか確認する

強調スニペットを表示させるために、まず準備として、「そのキーワードは強調スニペットが表示されるキーワードなのかどうか」を確認する必要がある。

1章でも解説した通り、全てのキーワードに対して強調スニペットが出るわけではないからだ。

米国のSEO先進企業であるMozの資料によれば、SERPs(検索結果ページ)のうち、強調スニペットが表示されているページは「24%」だという。

裏返すと、強調スニペットが表示されていないページが76%あるということだ。

強調スニペットが表示されないタイプのキーワードで、いくら強調スニペットを表示させようと頑張っても、努力が徒労に終わる可能性が高いだろう。

| 強調スニペットが表示されやすいキーワード | 強調スニペットが表示されにくいキーワード |

| 検索ユーザーが抱えている質問・願望・欲求に対して端的に答えが出せるキーワード | 検索ユーザーが抱えている質問・願望・欲求に対して端的に答えが出せないキーワード |

表示されやすいキーワードとしては、「〇〇とは」「〇〇 意味」「〇〇 手順」「〇〇 ランキング」などがある。

ただし、「〇〇とは」などの強調スニペットが出しやすそうな言葉であっても、実際に検索してみると強調スニペットが表示されないことがある。

抽象的な言葉を調べた場合や、解釈が分かれる言葉、いろいろな意味を含む(定義がされていない)言葉である場合など、理由はさまざまある。

強調スニペットが狙えるかどうかを調べる最も良い方法は、実際に狙いたいキーワードを検索してみて、強調スニペットが表示されるか試してみることがベストである。

強調スニペットが表示されるなら、現在表示されているコンテンツよりも良いものを用意することで、強調スニペットの座を奪える可能性がある。

7-2. リライトする場合は検索10位以内のコンテンツを対象にする

7-1で、強調スニペットを狙えそうなキーワードであることが分かったら、今度は、具体的に強調スニペットに表示させることを狙っていく。

ただし、ここで大前提として、「上位表示できるコンテンツを作ることが、強調スニペットを狙うための第一条件となる」ことを覚えておこう。

なぜならば、10位以内の良質なコンテンツでなければ、そもそも強調スニペットに選ばれないからだ。

既にあるコンテンツをリライトして強調スニペットを狙う場合には、自社コンテンツが検索1ページ(10位以内)に位置しており、かつ1位のページで強調スニペットが表示されているKWから着手するのがおすすめだ。

10位以内に位置しているコンテンツをブラッシュアップすることで、強調スニペットの獲得を狙っていこう(詳しいやり方は続けて読み進めてほしい)。

7-3. 新規コンテンツを作る場合はまずは上位表示(10位以内)を狙う

新規でコンテンツを作成する場合には、上記でも述べた通り、上位表示できる質の高いコンテンツを作ることが第一条件となる。

最低でも、強調スニペットを狙わなくても検索結果10位以内(1ページ目)に入ることが最低条件であり、そこから強調スニペットを狙って、実質の検索結果1位を狙うことが大切である。

少し古いデータだが、SEO分析ツールを展開しているAhrefs(エイチレフス)によると、強調スニペットの99.58%が検索結果10位以内のコンテンツから採用されているというデータがある。

参考:ahrefs blog/Ahrefs’ Study Of 2 Million Featured Snippets: 10 Important Takeaways

つまり、まずは検索結果10位以内に入らなければ、強調スニペットに選ばれる可能性は限りなく低いのである。

強調スニペットを狙う前に、大前提として、上位10位以内に入る質の高いコンテンツを目指すことが必要となる。

なお、Google検索結果の上位を獲得するために実践すべきことは、この記事には書ききれないので「SEO初心者向けマニュアル」をチェックしてほしい。

強調スニペットは「検索0位」か「検索1位か」? 以前は、Google検索で1位よりも上に表示されるという意味で、強調スニペットは「検索0位(Position Zero)」と呼ばれていた。「1位よりも上に表示される、強調スニペットを獲得しよう!」といった記事も未だに散見される。 確かに2020年1月以前は、例えば検索結果1ページ目の最初に強調スニペットが掲載され、同ページへのリンクが5位の位置にも表示される、という仕様だった(つまり、強調スニペットに加えて、検索結果にも再度、登場する)。 しかし現在は、強調スニペットに採用されたページが、検索結果に2回目の登場をすることはない。検索結果1ページ目に表示されるのは、強調スニペットを含んだ1〜10位である。 つまり、現在は強調スニペットに表示されるコンテンツが、実質的に検索結果1位に該当すると考えて良いだろう。 ※ただし、強調スニペットに最適だから1位になっており、選ばれなければ1位ではない可能性はあるため、本質的に1位かどうかというと違うかもしれない(1位~10位のどこかにはランクインするはずだが) |

7-4. キーワードに対して「明確で無駄のない回答」を用意する

ここからは、あなたのコンテンツが強調スニペットに選ばれるための、より具体的な方法について解説していこう。

強調スニペットに選ばれるために大切なポイントは、キーワードに対して、「明確で無駄のない回答」を用意することである。

例えば、「〇〇とは」のように言葉の意味を問う検索キーワードの場合、その言葉の意味を簡潔かつ無駄なく示す回答を、強調スニペットに選ばれやすい体裁にて、しっかり用意する必要がある。

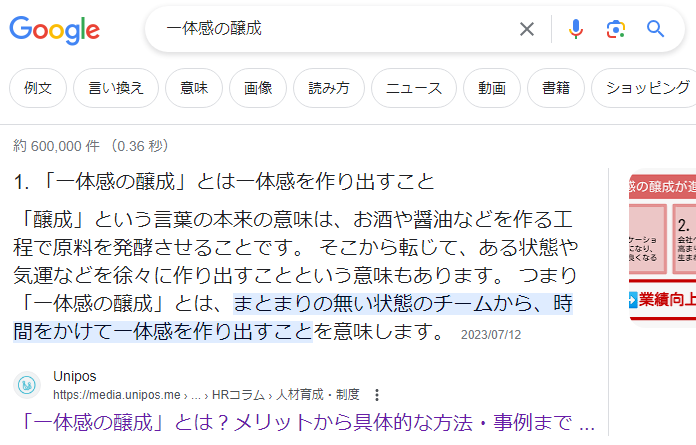

▼「一体感の醸成」で検索した時の強調スニペット

あいまいな表現や冗長的な言葉を使わず、過不足なく、言い切るような文章が理想となる。

7-5. 文字数は120〜150字程度・2〜3センテンスが理想的

強調スニペットに選んでもらうコツとして、文字数は「120文字~150文字」で、2~3センテンスを狙うのがポイントである。

実際に強調スニペットに選ばれた文章を見てみると、多くの強調スニペットは、2〜3センテンスで120〜150字程度のものが選ばれているのが分かる。

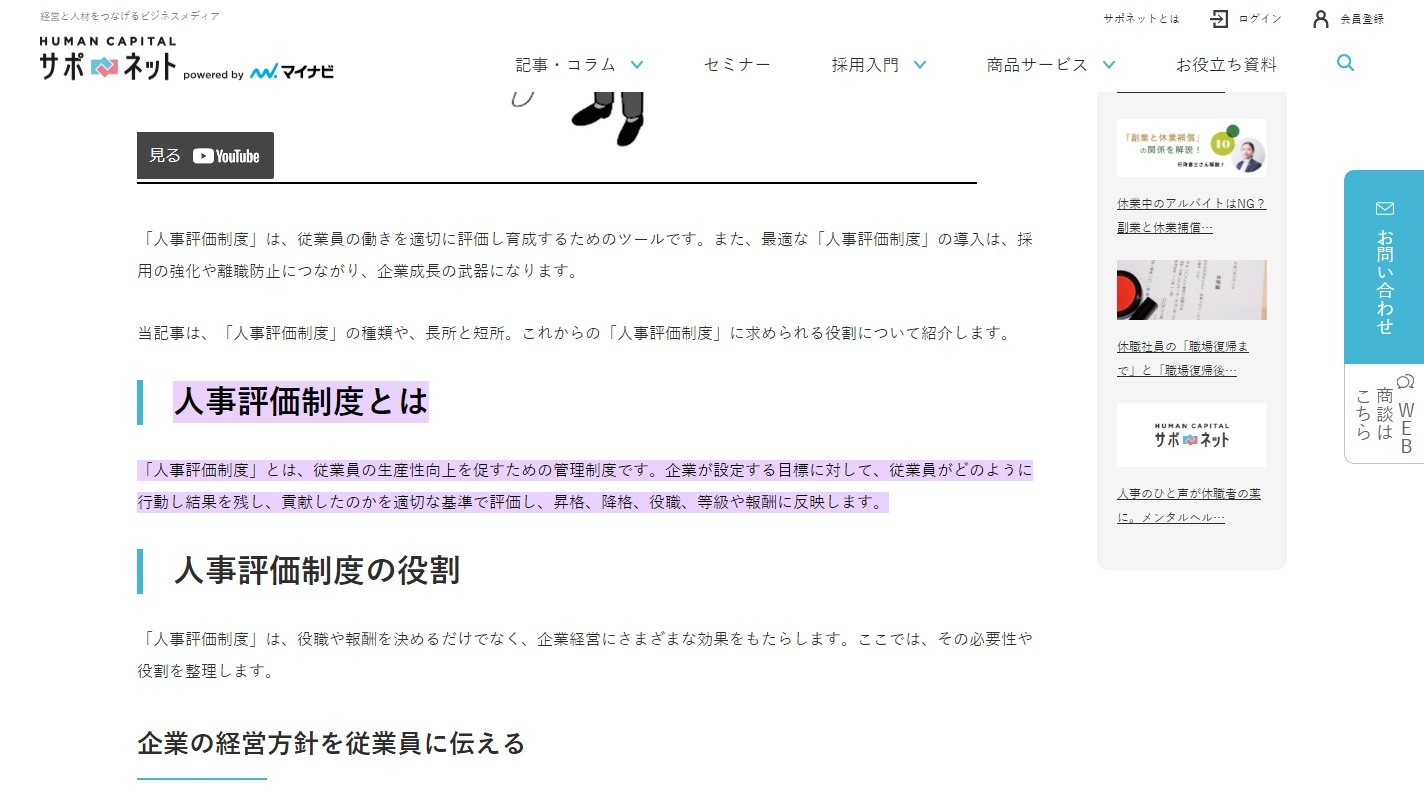

「人事評価制度」を検索した時に表示される強調スニペット |

人事評価制度とは 「人事評価制度」とは、従業員の生産性向上を促すための管理制度です。 企業が設定する目標に対して、従業員がどのように行動し結果を残し、貢献したのかを適切な基準で評価し、昇格、降格、役職、等級や報酬に反映します。 ➡文字数113文字、2センテンス(少し短め) |

「乾燥肌」を検索した時に表示される強調スニペット |

乾燥肌とは、皮膚の角層と呼ばれる部分の水分量が低下して、肌が乾燥した状態をいいます。 加齢に加え、空気の乾燥や寒冷、摩擦などの刺激、紫外線の影響、洗いすぎなど、様々な要因が絡み合って起こります。 皮膚のつっぱり感やかさつき、粉吹き、かゆみなどの症状がみられます。 ➡文字数131文字、3センテンス |

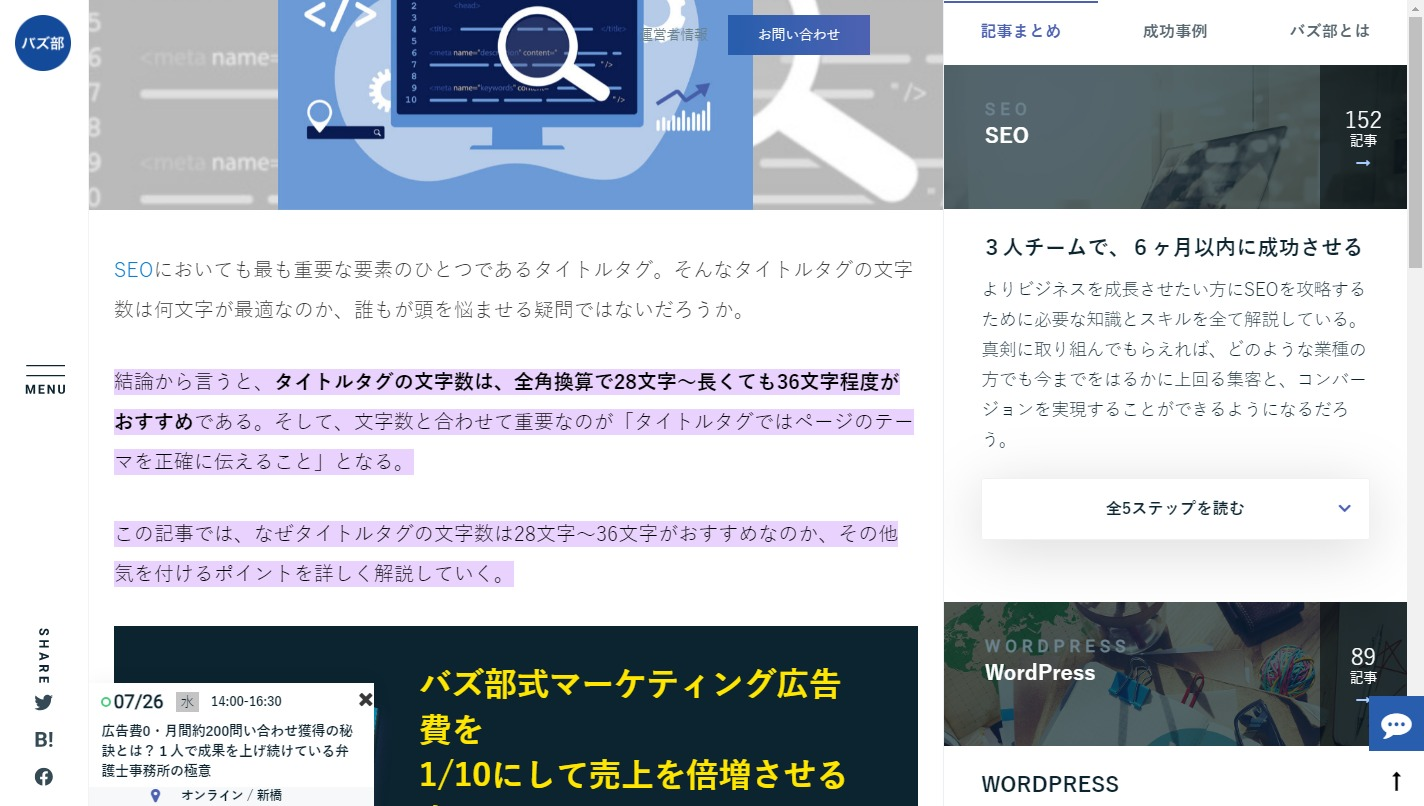

「タイトルタグ 文字数」を検索した時に表示される強調スニペット |

結論から言うと、タイトルタグの文字数は、全角換算で28文字~長くても36文字程度がおすすめである。 そして、文字数と合わせて重要なのが「タイトルタグではページのテーマを正確に伝えること」となる。 この記事では、なぜタイトルタグの文字数は28文字~36文字がおすすめなのか、その他気を付けるポイントを詳しく解説していく。 ➡文字数159文字、3センテンス |

「実物資産」を検索した時に表示される強調スニペット |

実物資産とは土地・建物・貴金属など、形があるもので、それ自体に価値があるもののことを言います。 これに対し、現金や株式などの有価証券のことを金融資産と言います。 実物資産には不動産や原油、大豆やトウモロコシなどの穀物、アルミや銅などの非鉄金属も含まれますが、一般的に個人が実物資産へ投資するには主に以下の方法があります。 ➡文字数160文字、4センテンス(少し長め) |

先ほど、キーワードに対して「明確で無駄のない回答」を用意するのが良いとお伝えしたが、端的に答えるといっても1文では短すぎる、と覚えておいてほしい。

「〇〇とは」系のキーワードの場合、「〇〇とは、△△のことです。」と、1文で済んでしまうことも多い。しかし、そこから少し踏み込んだ情報を1〜2文足して、合計で120文字〜150文字程度になるよう調整するのがおすすめである。

7-6. 用意した文章は「回答が記載されているh2の書き出し部分」に配置する

用意した文章は、「回答が記載されているh2の書き出し部分」に配置するのが効果的である。

なぜならば、h2直後の書き出し部分に配置された文章が、強調スニペットに選ばれることが多いからである。

例えば、言葉の意味系(「〇〇とは」系)のキーワードの場合、「〇〇とは」というh2の直後の文章が強調スニペットに選ばれることが多い。

▼「人事評価制度」の強調スニペットに選ばれた部分:h2「人事評価制度とは」の直後

出典:サポネット/人事評価制度とは、種類や特徴、これからの人事評価制度に求められる役割

▼「チームビルディング」の強調スニペットに選ばれた部分:h2「チームビルディングとは?」の直後

出典:採用お役立ちコラム/チームビルディングとは?実施内容の一例とオンラインでできる取り組みを紹介

強調スニペットは、上記のように、h2直後の書き出し部分に書かれた内容がピックアップされることが多い。

ただしケースによっては、h2直後の内容ではない部分が選ばれることもある。

▼「タイトルタグ 文字数」の強調スニペットに選ばれた部分:記事の冒頭の書き出し部分

出典:バズ部/タイトルタグの文字数は28~36文字を狙おう!理由とGoogle見解を解説

▼「富裕層」の強調スニペットに選ばれた部分:h3のあとの途中の文章(書き出しではない)

出典:「富裕層」の強調スニペット(ウェルスハック/【資産家とは?】高所得者・富裕層との違いや金融資産額の目安)

h2直後の内容が選ばれることが多いが、キーワードによっては、冒頭(書き出し部分)や、まとめ文、それ以外の箇所から強調スニペットが選ばれることもある。

どこに配置するか迷ったら、検索キーワードから仮説を立ててみるか、既にそのキーワードで強調スニペットを獲得しているコンテンツの抜粋位置を参考にしてみるのがおすすめである。

7-7. 箇条書きや表はHTMLでマークアップする

箇条書きや表で強調スニペットを狙うには、正しくHTMLタグでマークアップしよう。

リストやテーブル(表)で見せることがユーザーニーズに合うKWの場合は、HTMLタグでマークアップしておくと、強調スニペットもマークアップされた状態で表示される。

▼リストが表示される強調スニペットの

▼tableタグの強調スニペットの例

データやランキングなど、表にして見せるとわかりやすい内容は、tableタグを使おう。

7-8. 強調スニペットに関するポリシーに準拠させる

Google公式が公開している「強調スニペットに関するポリシー」に準拠させることも重要である。

以下に、Google検索ヘルプに記載されたポリシーを引用する。

強調スニペットに関するポリシー

強調スニペットがすべてのユーザーにとって便利な機能となるよう、Google では Google 検索の全般的なポリシーや、次のような検索機能に関するポリシーに違反しているスニペットを表示しないようにするシステムを構築しています。

・危険なコンテンツ

・不正行為

・ハラスメント コンテンツ

・ヘイト コンテンツ

・操作されたメディア

・医療のコンテンツ

・露骨な性的描写を含むコンテンツ

・テロに関するコンテンツ

・暴力や残虐行為

・下品な言葉や冒とく的表現

詳しくは、Google 検索のコンテンツ ポリシーをご覧ください。

強調スニペットには、以下の機能固有の追加ポリシーもあります。

・公共性の高いトピックにおいて合意が得られている内容に反している: 多くの社会問題、医療問題、科学論争、歴史認識などの公共性の高いコンテンツに関する強調スニペットは、専門家が広く合意している内容や十分に確立された意見に反するものであってはなりません。事実として提示されている情報が、裏付けとなる証拠を欠き、重大な悪意ある行為をしたとして個人または団体を非難する内容である場合、その情報は削除される可能性があります。

注: 上記のポリシーは、強調スニペットの表示に関して適用されます。ウェブ検索の掲載には適用されず、削除も行われません。

前半部分はGoogleの全般的なポリシーであるから、問題ないだろう。注意したいのは後半の強調スニペットに特有の追加ポリシーだ。

「公共性の高いトピックにおいて合意が得られている内容と反している」と、強調スニペットは表示されない。

「一般的な見解とは一線を画する、ユニークな主義主張を展開すること」と、強調スニペットの獲得は両立しにくいことを、覚えておこう。

強調スニペットの獲得を優先するのなら、一般的によく知られた見解や客観的データ(例:サイズ・数量・価格などの数字)で表せるコンテンツを展開したほうが、勝率が高くなる。

なお、誤解なきよう念のため補足すると、ユニークな主義主張の展開が悪いのではない。むしろその逆で、ユニークさなくして本当のコンテンツマーケティングの成功はないだろう。

だが、ケースバイケースで、意図的に強調スニペットの獲得を優先したい事情があるのなら、あえてユニークさを控えることが戦略となる、ということである。

8. 強調スニペットの表示を目指すうえでの注意点

最後に、強調スニペットの表示を目指す時に注意したいポイントをお伝えする。

・誤解されない正確な記述を(通常以上に)心掛ける |

それぞれ見ていこう。

8-1. 誤解されない正確な記述を(通常以上に)心掛ける

1つめは「誤解されない正確な記述を(通常以上に)心掛ける」ことだ。

その際には、

「どこからどう切り抜かれても、誤解されない内容」

となっているか、チェックしてほしい。

芸能人がネットメディアによる「発言の切り抜き」に苦言を呈していることがあるが、強調スニペットとは、言い換えればGoogleによる切り抜きである。

一部分だけを予期せぬ形で切り抜かれ、前後の文脈を読まないユーザーが目にする。その前提で、注意深くライティングを進めよう。

8-2. トラフィックとコンテンツのパフォーマンスをモニターする

2つめは「トラフィックとコンテンツのパフォーマンスをモニターする」ことだ。

強調スニペットに表示されているにもかかわらず、アクセス数が増えないのなら、ゼロクリックサーチの犠牲となっている可能性が高い。

あるいは、アクセスはあるものの直帰率が高い場合、ページの途中へジャンプしており、想定したマインドフローが実現されていないと考えられる。

成果が出ていないのなら、強調スニペットをブロックしてABテストしてみるなど、対策を考えよう。

8-3. ビッグキーワードよりロングテールキーワードを重視する

3つめは「ビッグキーワードよりロングテールキーワードを重視する」ことだ。

強調スニペットを狙いながらも、コンテンツマーケティングの成果を最大化したいと思うのなら、ビッグキーワードよりロングテールキーワードを重視するところに、活路が見いだせる。

この真意は、

「ゼロクリックサーチでは、とてもじゃないが知りたいことが知り尽くせない」

とユーザーが思う、包括的な答えが必要なKWの選定である。

例えば、「A4 サイズ」というKWなら「210×297mm」と強調スニペットを見て事足りてしまう。

一方「A4サイズ 企画 1枚にまとめる方法」だったらどうだろうか。強調スニペットの150字では、まったく足りないだろう。

ロングテールキーワードの扱い方について詳しくは、

「ロングテールSEOで検索アクセスを倍増させるための基礎知識と具体策」

にて確認してほしい。

8-4. 一度選ばれても更新・削除されることが頻繁に起こりえる

強調スニペットの表示を目指す上での最後の注意点として、「選ばれたとしても更新・削除されることが頻繁に起こりえる」ということも併記しておこう。

とある検索キーワードの強調スニペットを獲得することができて喜んでいたとしても、しばらくしたら別のサイトの内容に差し替えられてしまった、ということは良く起こる。

また、Google検索結果の表示は頻繁に変わるため、強調スニペットの選ばれ方・表示のされ方の傾向が、ある時点でガラッと変わってしまうことも起こりえる。

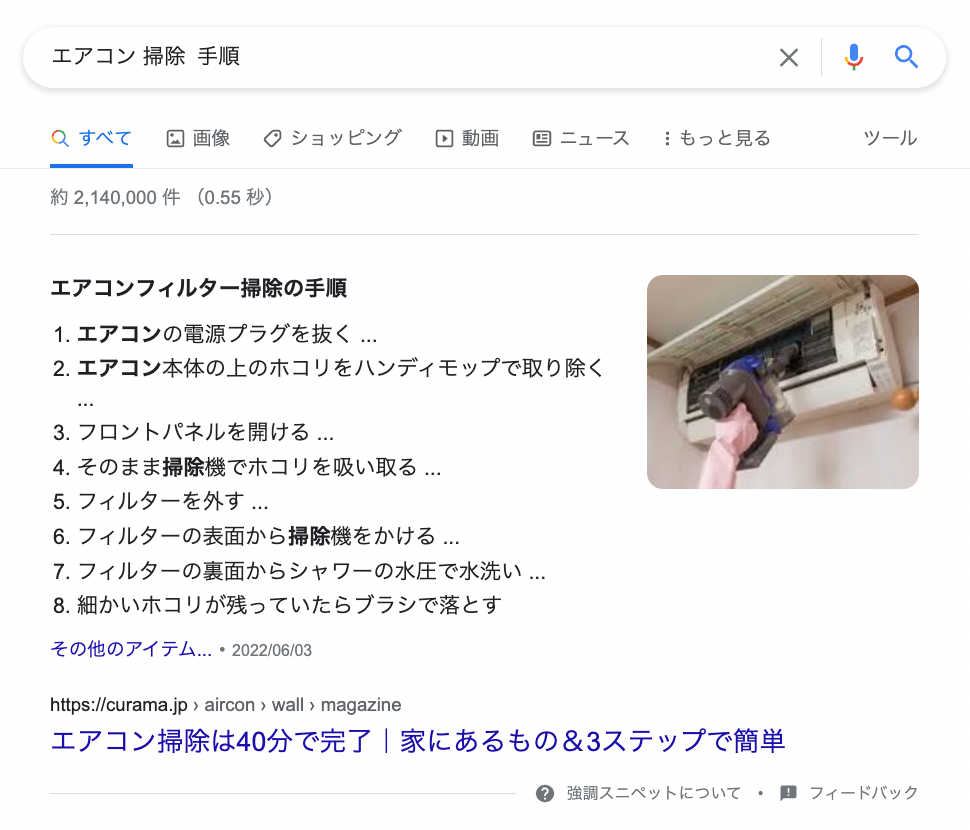

例えば、以前は、手順や順番などを示す強調スニペットは、olタグ(番号付きリスト)から選ばれることが多かった印象がある。

しかし、2023年7月時点では、上記のような手順の強調スニペットは、以前ほどは表示されなくなった印象がある。

以下は、2022年6月に撮影した「エアコン 掃除 手順」の強調スニペットである。この時点では、以下のように、番号付きリストで説明された手順が強調スニペットに選ばれていた。

しかし2023年7月時点では、同じ「エアコン 掃除 手順」というキーワードを検索しても、以下の通り、強調スニペットは表示されていない(1位に選ばれているコンテンツ自体は同一のものである)。

つまり、強調スニペットに選ばれたからといって、その後ずっと1位の場所に君臨できる訳ではない。

強調スニペットは、選ばれて表示されることを期待しつつも、選ばれたとしても安定的に掲載されることは期待できないということを覚えておくと良いだろう。

9. 強調スニペットを非表示したい場合のやり方

ここからは、「あえて強調スニペットを非表示にしたい」という場合の対策方法を紹介しよう。

強調スニペットのデメリットを知って、「うちのサイトは、強調スニペットに表示させたくない」という方もいるだろう。それもひとつの立派な戦略である。

そのようなケースでは、以下の方法を実践してみてほしい。

9-1. スニペットはブロックするタグがある

まず前知識として、スニペット(通常のスニペットを含む)は、ブロックするためのタグが存在する。

「nosnippetタグ」と「data-nosnippetタグ」だ。

nosnippetタグ

nosnippetタグはmetaタグで、そのページ全体のスニペット表示を無効にする。

htmlの<head>内に、以下のように記載しよう。

<meta name=”robots” content=”nosnippet” /> |

※metaタグの書き方の詳細は「Google がサポートしているメタタグとインラインタグ」にて確認できる。

data-nosnippetタグ

data-nosnippetタグは、ページ内の一部をスニペットに表示しないようにする。span、div、section 要素で属性として使用できる。

<span data-nosnippet=”data-nosnippet“> スニペットを無効にしたいテキスト </span> |

前述の「nosnippetタグ」は通常の検索結果画面でもスニペットが表示されなくなるため、こちらの「data-nosnippetタグ」を使う方法が現実的である。

9-2. 強調スニペットだけをブロックするには

しかし本音としては、「強調スニペットだけ」をブロックしたいところだろう。

残念ながら、そのための専用のタグなどは用意されていないのだが、Googleは「max-snippetタグ」によってスニペットを生成する文字列の長さを制限することを提案している。

「4-2. メリット2:他のコンテンツより多く文字数が表示される」でも紹介したとおり、通常のスニペットは70字〜90字程度であるのに対し、強調スニペットは120字〜150字程度の文字数がある。

Googleによれば、

「強調スニペットは、有用な強調スニペットを生成するのに十分なテキストを表示できる場合にのみ表示されます」 |

とのことで、文字数を制限することで結果として強調スニペットの生成を防げるというわけだ。

max-snippetはmetaタグで、htmlの<head>内に記載する。

▼ 記載例(100字に制限する場合)

<meta name=”robots” content=”max-snippet:100” /> |

「何字に制限すればよいのか」については、まずは100字を推奨する。100字で強調スニペットが表示されてしまう場合は、さらに数字を減らして様子を見る。

まとめ

この記事では、強調スニペットの基礎知識から、強調スニペットに自社のコンテンツを出す方法まで解説してきた。

本文中でも書いた通り、強調スニペットにはメリットもあるが、クリックされずに検索行動を終了されてしまうなどのデメリットも存在する。

しかしながら、強調スニペットに選ばれることで検索順位1位を獲ることができ、検索ユーザーの信頼を得ることはできるだろう。目立つ形で表示されるメリットも大きい。

強調スニペットに選ばれるか選ばれないかは、最終的にはGoogleが決めることである。

その結果に一喜一憂する必要はないが、強調スニペットに選ばれやすい方法を習得し、意識しながらコンテンツ制作に取り組むことをおすすめする。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。