- オンライン

キーワード出現率は「気にしない」が正解|古いSEO手法は捨てよう

キーワード出現率とは、特定のキーワード(単語)がページ内に出現する割合(%)をいう。

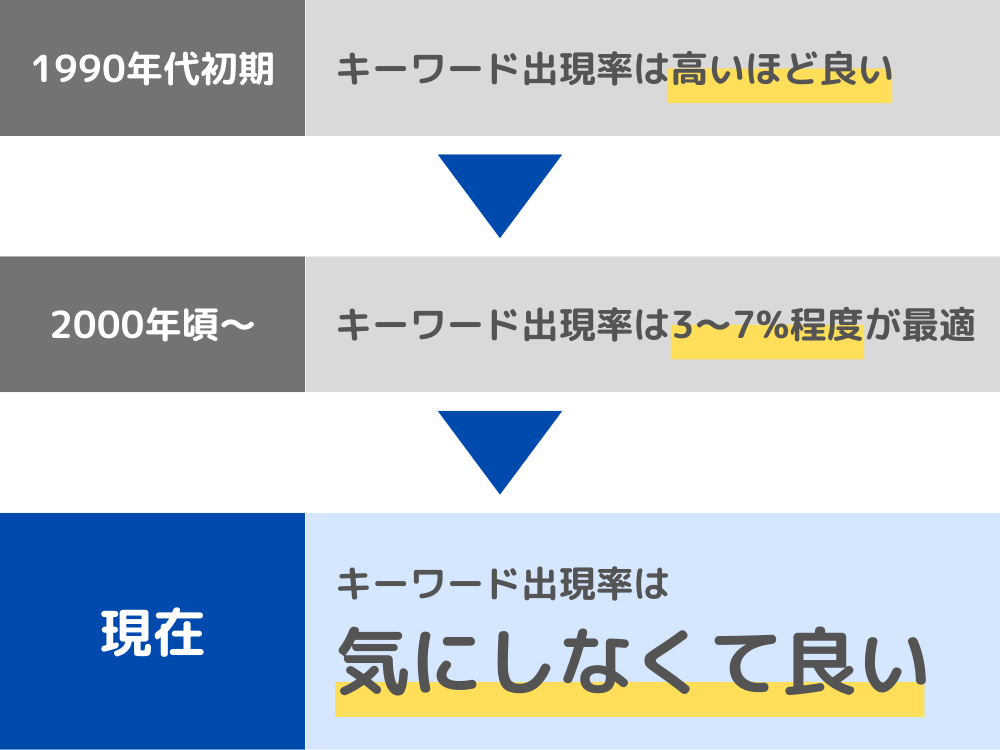

かつては、上位表示させるために「キーワード出現率が高い方が良い」「キーワード出現率は3~7%程度が良い」とされた時期があった。

しかし現在では「キーワード出現率は気にしない」が正解である。キーワード出現率を意識しないで自然に書かれた文章がベストだ。

この記事では、SEOにまつわるキーワード出現率について、その考え方や歴史、具体的に何をすべきなのかを分かりやすく解説していく。

SEOトレンドには移り変わりがあり、古い考えをいつまでも引きずるのは良くない。Googleの公式見解を含めて解説するので、ぜひ知識をアップデートしよう。

目次

1. キーワード出現率とは

キーワード出現率とは、特定のキーワードがページ内に出現する割合(頻度)を示した言葉である。

キーワード出現率(%) = 【特定キーワードの出現回数】÷【ページの総単語数】×100

あるページの総単語数が1,000語で、特定の単語が50回登場した場合のキーワード出現率は5%である。20回なら2%、10回なら1%である。

総単語数 | 特定のキーワードの数 | キーワード出現率 |

1,000語 | 50回 | 5% |

20回 | 2% | |

10回 | 1% |

検索エンジンが登場して間もない頃には「キーワード出現率」が検索順位に大きな影響を与えており、「上位表示させたいキーワードの出現率は、高ければ高い方が良い」とされていた。

しかし、検索エンジンアルゴリズムの精度が上がるとともに、キーワード出現率が検索結果に与える影響は少なくなり、現在では「影響を与えない」と考えられる。

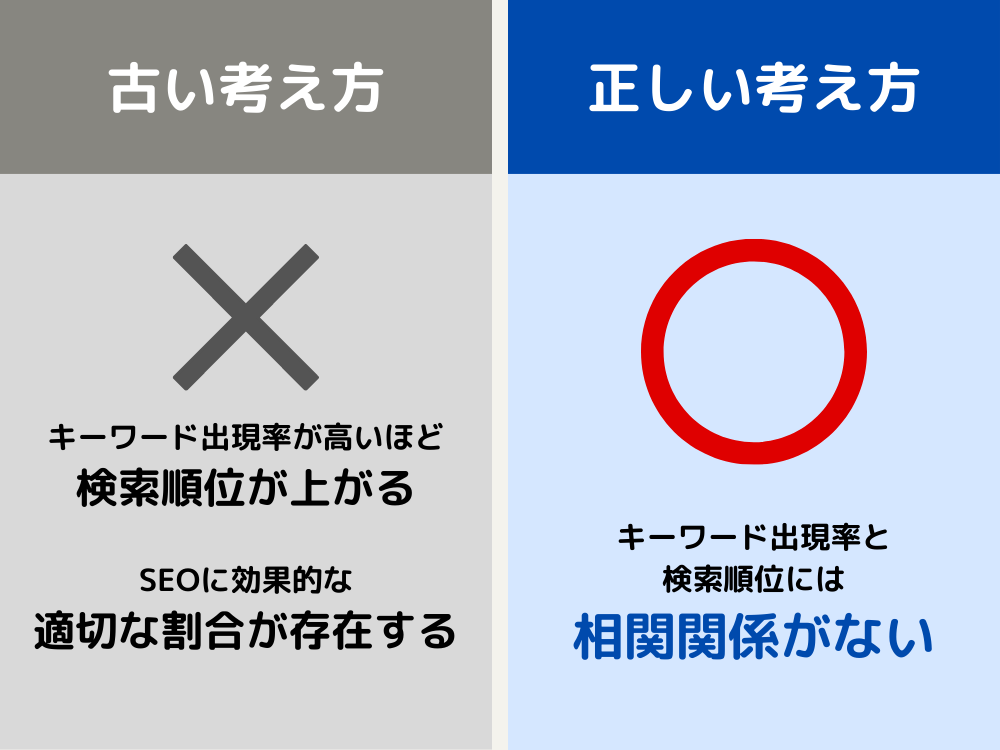

2. キーワード出現率と検索順位には相関関係がない

キーワードが多く入っているからといって順位が上がることもないし、適切な出現率の割合があるわけでもない。

実際にGoogleの検索結果を見てみると、キーワード出現率による影響は全くないことが分かる。検索したキーワード自体が1回も含まれていなくても、上位表示できている例が存在するからだ。

Googleは、同義語や略語、文脈などを判断できるようになったため、ユーザーにとって有益であると判断した場合には、キーワード出現率が0%であっても上位表示させている。

例として「アーリーリタイア」の検索結果上位10位について、キーワード出現率を調べてみた(2022年6月27日に調査)。

検索結果の順位 | 「アーリーリタイア」のキーワード出現率 |

3.9% | |

2.34% | |

0%(「アーリーリタイア」という言葉は本文に1回も登場しない) | |

1.54% | |

2.58% | |

1.52% | |

0%(出現率が正常に測れないため除外) | |

2.76% | |

0%(出現率が正常に測れないため除外) | |

0%(「アーリーリタイア」という言葉は1回も登場しない) |

検索結果3位と10位のページの本文には「アーリーリタイア」という言葉は1回も登場しない。代わりに「FIRE」「早期リタイア」というキーワードが使われていた。

このケースでは、Googleは「アーリーリタイア」と「早期リタイア」「FIRE」が同じ意味であることを理解しており、「アーリーリタイア」が含まれていないページもユーザーに有益なページと判断し、上位表示していると考えられる。

このことから分かるように、キーワード出現率と検索順位の直接的な相関関係は無いといって良いだろう。

3. キーワード出現率とSEOの関係性の歴史まとめ

今でもキーワード出現率を気にしている方がいるとすると、その方は以前からSEOに関わってきた人かもしれない。なぜならば、かつては確かに「キーワード出現率が重要」とされていたからだ。

改めて、SEOにおけるキーワード出現率の重要度の変遷をまとめてみた。

1990年代初期 | キーワード出現率は高いほど上位表示できた |

2000年頃~ | キーワード出現率の最適な範囲(3~7%など)があるとされた |

現在 | キーワード出現率の重要度は下がり、気にしないで良いという考えが主流 |

3-1.【1990年代初期】キーワード出現率が高いほど上位表示できた

1990年代初期のインターネット黎明期、検索エンジンが登場した当時は、キーワード出現率が高いほど上位表示が可能であった。

なぜならば当時はまだ検索エンジンの精度が低く、「キーワードが多く含まれているページの方が、そのキーワードを詳しく説明しているページだろう」と判断されていたからである。

なるべく多くのキーワードを含ませるため、キーワードの詰め込みや隠しテキストなど質の低いコンテンツがまかり通った時代であった。

3-2.【2000年代頃~】キーワード出現率の最適な割合が議論された

その後、検索エンジンの判断能力が上がり、次第に検索順位を決める要素としてキーワード出現率の重要度が下がり始めた。

それと同時に、キーワードを詰め込み過ぎるとペナルティを受け、検索順位を大きく落とされるようになった。そのため、ペナルティを受けない程度にキーワード出現率を「適切な範囲」に調整しようという考え方が一般的となった。

キーワード出現率は高すぎても低すぎてもSEO効果がなく、適切な範囲(3~7%程度)に収めるのが良いとされた。

※ただしこれらはSEO業者の憶測によるもので、Googleの公式見解ではない。

キーワード出現率を適切な範囲に収めるために、「ファンキーレイティング」「キーワード出現率チェック(ohotuku.jp)」などのチェックツールが活用された。

ツールを使えば、キーワード出現率を確認できるだけでなく、「5%を目指すにはあと何語キーワードを増やせばいいか」まで教えてくれる。こうしたツールを使って、サイト管理者は適切な範囲といわれるキーワード出現率を目指したのである。

3-3.【現在】キーワード出現率は重要視されなくなった

検索エンジンがWebページの文脈を読み取ってコンテンツを評価できるようになるにつれ、キーワード出現率を重要視する風潮も次第に薄れていった。

2011年にはGoogle社員のジョン・ミューラー氏が「キーワード出現率に気を向けるのではなく、文章を自然に書くことを推奨する」「キーワードを繰り返す必要はない」と公式に発言している。

Googleの考え方は「ユーザーにとって有益なサイトを上位表示する」というもの。有益なコンテンツとキーワード出現率には明らかに相関関係はなく、現在ではSEOにおいてキーワード出現率の重要度はかなり低くなっている。

※ただし未だに知識をアップデートできず、キーワード出現率を気にするサイト運営者がいるのも事実である。

4. キーワード出現率を調整するのは逆効果

キーワード出現率の適正値(下限や上限)は存在せず、ユーザーにとって有益なページであれば上位表示が可能である。

ただし、不自然にキーワード出現率を増やしてしまうことがSEOにマイナスの影響を与えることがあるため注意が必要だ。

4-1. Googleからのペナルティを受ける可能性がある

不自然にキーワードを詰め込み過ぎると、Googleからのペナルティを受ける可能性がある。

Google公式の上級者向けSEOカテゴリで説明されている「キーワードの乱用の例」を見てみよう。

キーワードの乱用の例としては、次のようなものが挙げられます。

(中略)

同じ単語や語句を不自然に感じられるほどに繰り返すこと。例:

当店では、カスタムメイド葉巻ケースを販売しています。当店のカスタムメイド葉巻ケースは手作りです。カスタムメイド葉巻ケースの購入をお考えでしたら、当店のカスタムメイド葉巻ケース担当者まで custom.cigar.humidors@example.com 宛てにお問い合わせください。

この記事の作成者は「カスタムメイド葉巻ケース」という対策キーワードで上位表示を狙い、キーワードを入れ込みすぎたのではないだろうか。キーワード出現率は12.12%という高い数値になっている。

Googleから「キーワードの乱用」と判断されてしまうと、検索順位が下がったり、最悪の場合インデックス削除(検索結果から削除)されたりする可能性があるので注意しよう。

4-2. 不自然な文章になり読みにくい

キーワード出現率の目標を決めて記事を作成する場合、本来ならキーワードを入れなくて良い場所にキーワードを入れ込むことになる。すると、どうしても不自然な文章になり、読みにくくなってしまう。

例えば、先ほどのGoogle公式ガイドラインの例を再掲してみよう。

同じ単語や語句を不自然に感じられるほどに繰り返すこと。例:

当店では、カスタムメイド葉巻ケースを販売しています。当店のカスタムメイド葉巻ケースは手作りです。カスタムメイド葉巻ケースの購入をお考えでしたら、当店のカスタムメイド葉巻ケース担当者まで custom.cigar.humidors@example.com 宛てにお問い合わせください。

不自然に「カスタムメイド葉巻ケース」が繰り返されており、読みにくい文章に感じるだろう。こうした読みにくい文章が続くと離脱率や直帰率の高さにもつながりかねない。

5.【結論】キーワード出現率は気にせず自然に文章を書こう

コンテンツを作る際には、キーワード出現率は一切気にせず、自然に文章を書くのがベストである。自然に文章を書いた結果、偶然キーワード出現率が高くなり過ぎても、また低くなり過ぎても問題はない。

本文については、キーワード出現率を意識せず、自然に書き進めていこう。

ただし、検索した人のニーズを満たすためには、タイトルや見出しなどにキーワードを適切に入れることは重要である。

6. タイトルなど主要なタグにはキーワードを入れた方が良い

ここまで解説した通り、キーワード出現率と検索順位には相関関係は無く、キーワード出現率に関するSEO対策としてできることは何もない。

しかし一方で、「タイトルなど主要なタグにキーワードを入れること」はやはり重要である。なぜならば、そうしたタグにキーワードを含めることで、Googleのクローラーや読者に「このキーワードについて書いていますよ」としっかり伝えることができるからだ。

例として、バズ部の記事「SEOとは検索ユーザーに120%の価値と満足を提供すること」の構成を以下に掲載する。

<title>SEOとは検索ユーザーに120%の価値と満足を提供すること</title>

<h1>SEOとは検索ユーザーに120%の価値と満足を提供すること</h1>

<h2>1. 正しいSEOとは</h2>

<h3>1.1. SEOの定義</h3>

<h3>1.2. 機械を対象としたブラックハットSEOとその衰退</h3>

<h3>1.3. 人間を対象としたホワイトハットSEOとその隆盛</h3>

<h3>1.4. 正しいSEOを行うために必要な考え方</h3>

<h2>2. これからあなたが取り組むべき3つのSEO</h2>

<h3>2.1. これからのSEOの全体像</h3>

<h3>2.2. コンテンツSEOとは</h3>

<h3>2.3. SEO内部対策とは</h3>

<h3>2.4. SEO外部対策とは</h3>

<h3>2.5. コンテンツSEO > SEO内部対策 > SEO外部対策</h3>

<h2>3. SEOに関わる人間が心がけるべきもの</h2>

<h3>3.1. 人々が検索する理由とSEOが果たすべき役割</h3>

<h3>3.2. SEOとは検索ユーザーへの最高の答えの提供</h3>

<h2>まとめ:最高のSEOとは</h2>

この記事のテーマとなるキーワードは「SEOとは」であり、構成にも満遍なくキーワードが散りばめられている。

見出しを見るだけでユーザーが「どこを見ればいいか」を判断しやすい構成になっているといえるだろう。

6-1. タイトルタグには必ずキーワードを入れる

特に大切なのがタイトルタグである。タイトルタグには必ず上位表示させたいキーワードを入れよう。なぜならば、タイトルタグは検索エンジンがページを適切に評価する上で最重要視されている要素の一つであるからだ。

キーワードを入れると同時に、ページの内容を最も簡潔かつ具体的に表すタイトルを付けるようにしよう。

さらに詳しくは、「タイトルタグのSEO効果と読まれるタイトルの書き方」で紹介している。

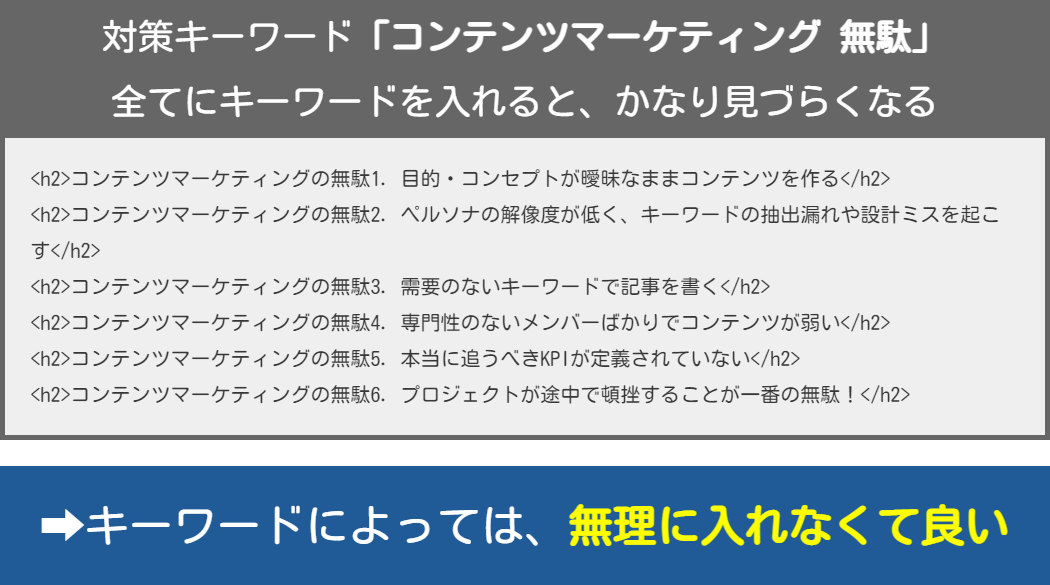

6-2. hタグ(見出しタグ)にもなるべくキーワードを含める

絶対ではないが、hタグにもなるべく狙っているキーワードを含めるのが効果的だ。

ただし、h2以降のタグについては、SEO対策ではなく、読者にとって読みやすい記事にするための対応といえる。

そのため、hタグにキーワードを入れて読みづらくなるようであれば、入れる必要はない。例えば狙いたいキーワードの文字数が長い場合は、入れてしまうと逆に読みづらくなる。

【例】対策キーワード「コンテンツマーケティング 無駄」「デジタルトランスフォーメーション」など

自然にキーワードを入れられる範囲で、なるべくキーワードを含めると良いだろう。

さらに詳しくは、「hタグ(見出しタグ)の使い方と絶対に知っておくべき注意点」で紹介している。

6-3. meta descriptionタグ

meta description(メタディスクリプション)タグにもできればキーワードを含めることをおすすめする。なぜならば、検索結果を見たユーザーが「どのページを読むか」の判断材料に使われるからである。

meta descriptionタグ自体は検索順位に影響を及ぼさないといわれている。しかし、meta descriptionタグに適切にキーワードを含めることで、検索結果画面でのクリック率を高めることができるだろう。

さらに詳しくは、「meta descriptionとは?SEO効果と書き方を解説」で紹介している。

まとめ

かつてはキーワード出現率が重要視され、適切な割合が議論された時代もあった。しかし現在は、キーワード出現率を気にしてコンテンツを作るのはナンセンスである。

それよりも重要なのは、ユーザーが「なぜそのキーワードで検索したか」を理解し、ユーザーが求めている情報をコンテンツに反映させることである。

検索ユーザーに120%の価値と満足を提供することで、検索エンジンからの質の高いアクセスやコンバージョンを獲得できるようになる。

これからコンテンツマーケティングを始めようとしている担当者は、このことを意識したコンテンツ作りを心掛けてほしい。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。