- オンライン

直帰率と離脱率とは?見るべきページと改善方法まで分かりやすく解説

直帰率・離脱率はいずれも、コンテンツ内容やエクスペリエンス(UX)を改善する上で参考になる指標である。しかし、それぞれの言葉の意味や違いを正確に把握できている方はどのくらいいるだろうか。

| 直帰率とは | 離脱率とは |

| サイトに辿り着いたユーザーが他ページに遷移せずに帰ってしまう割合 | 特定のページを含むPV数のうち、そのページが最後になったセッションの割合 |

▼

| 直帰率を見るべきページ | 離脱率を見るべきページ |

ユーザーが最初に訪問するページ | 目標(コンバージョン)手前のページ |

直帰率も離脱率も、ただやみくもに数値を見比べても意味がない。本文では、直帰率を見るべきページ、離脱率を見るべきページについても詳しく解説していく。しっかりと目的を持った上で数値を確認し、改善していこう。

この記事では、直帰率や離脱率の意味を分かりやすく解説した後、それぞれのGoogleアナリティクスでの確認方法や操作方法、そして直帰率や離脱率が高い原因についても説明する。

| 直帰率が高い時に考えられる原因 |

❶ ユーザーニーズを満たし納得して帰っている(良い原因) |

| 離脱率が高い時に考えられる原因 |

| ❶ 入力フォームが使いづらい・分かりづらい・面倒くさい ❷ ユーザーの不安を取り除いていない ❸ 意思決定させるだけの魅力がない |

直帰率や離脱率の改善方法まで詳しく知りたい方は、ぜひ最後まで読んでほしい。

※なお、Googleアナリティクスは既存の「UA」というバージョンから「GA4」という新しいバージョンへの移行が進んでいる。今回は現行の「UA」での考え方を基に記事を執筆したが、新しい「GA4」では「直帰率」の定義が変わっているので注意しよう。 詳しくは、「6. GA4(Googleアナリティクス新バージョン)の直帰率について」で解説。 |

目次

1. 直帰率・離脱率とは

直帰率と離脱率は語感が似ているため、混同して覚えやすい単語である。しかし、言葉の意味も活用目的も全く異なるため、まずはそれぞれの言葉の意味を事例を交えてしっかり理解すべきである。

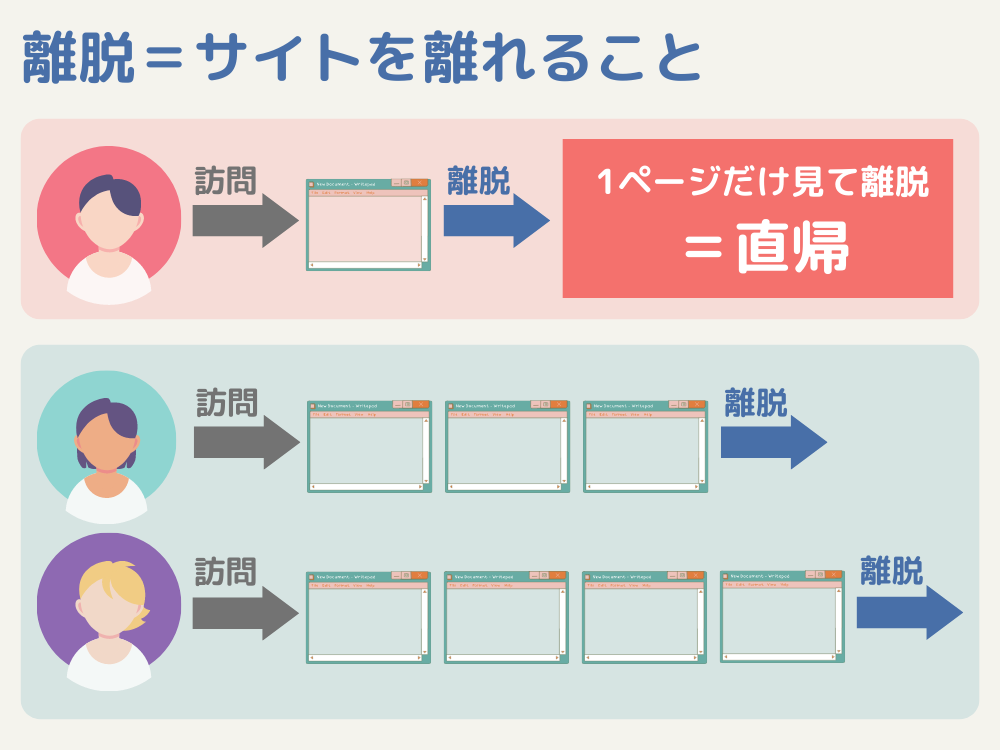

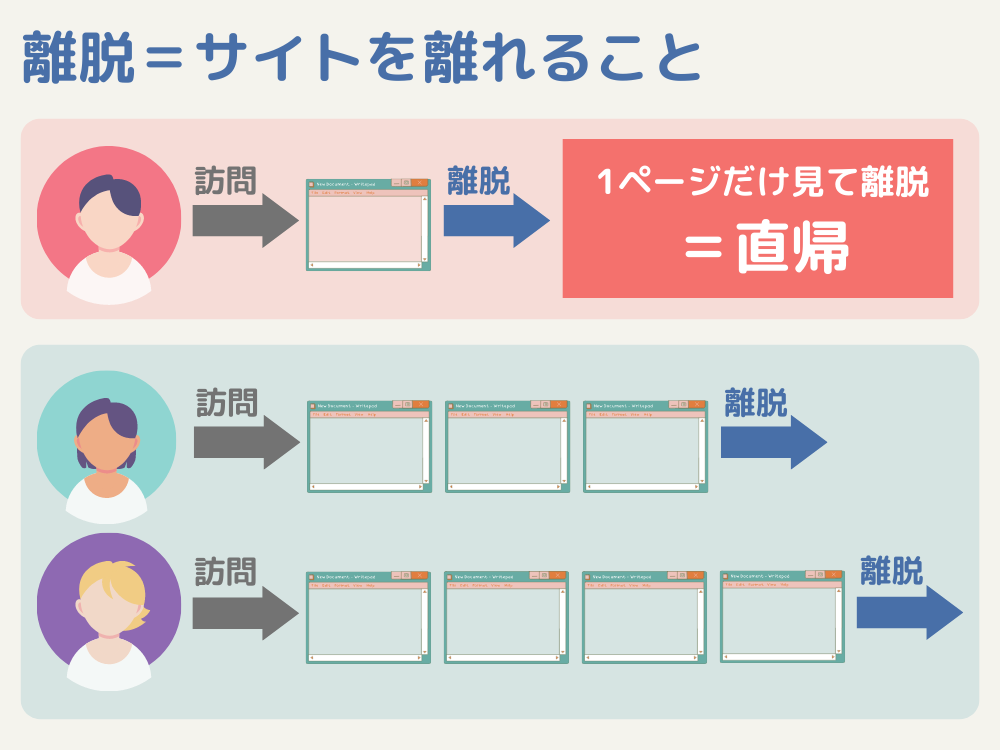

1-1. 直帰・離脱とは

最初に「直帰」と「離脱」の意味を理解しよう。

離脱とは、サイトを離れることをいう。「別サイトへ移動した」「戻るボタンで前の画面(サイト外)に戻った」「ブラウザを閉じた」「何も操作せず30分以上経過した」「セッション中に日付が変わった」が含まれます。

直帰は、離脱の一種だが、訪問したその1ページだけ見て(他のページを見ることなく)帰ってしまうことをいう。

離脱は「どのページからの離脱が多いのか」、直帰は「なぜ他のページに遷移しなかったのか」を考察すべき、と何となくイメージできるだろう。

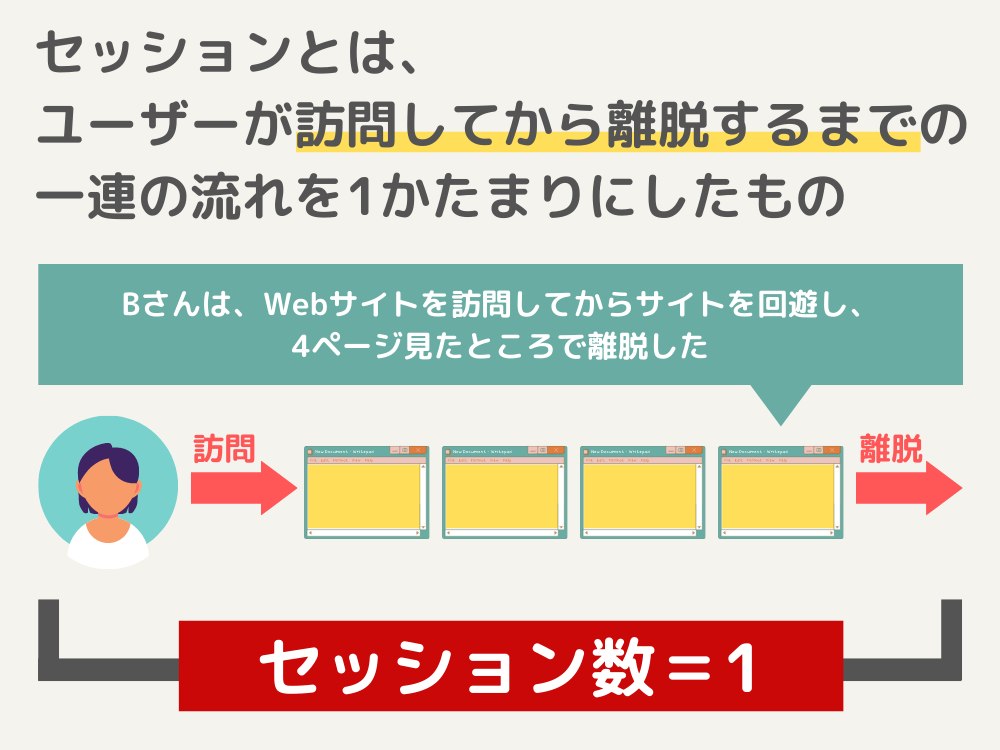

なお、直帰率や離脱率の言葉の意味を説明するにあたって、「セッション」「セッション数」「PV数(ページビュー)」という言葉の意味も理解しておこう。

セッションとは「ユーザーがサイトを訪問してから離脱するまでの一覧の流れを1つのかたまりとしたもの」、セッション数とは「計測期間内のセッション数(訪問数)」を表す言葉である。

一方、PV数(ページビュー)とは、計測期間のサイトの閲覧数を単純に合計したものである。1セッションの中で5ページ閲覧されている場合には、セッション数1・PV数5となる。

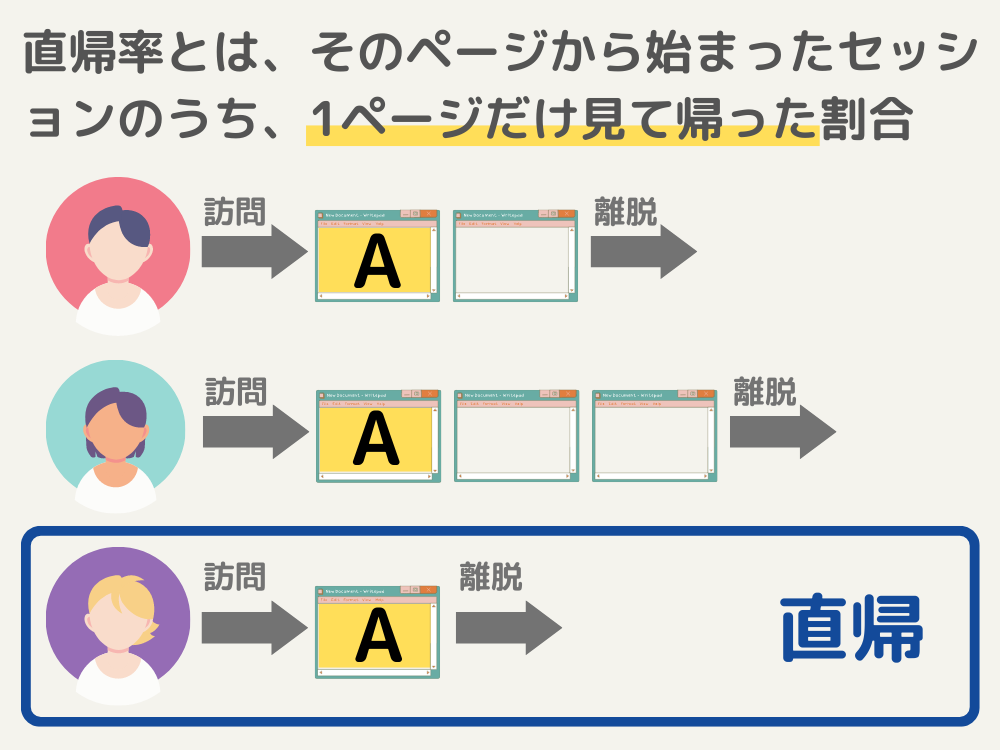

1-2. 直帰率とは、そのページだけを見て帰った割合

直帰率とは、一言でいえば「そのページを見て直帰した割合」のことである。直帰とは、「そのページから始まったセッションのうち、そのページだけ見て帰った(別のページに遷移することなく帰った)」ことをいう。

直帰率を出したいページをAとする時、

Aの直帰率=【Aだけ見て帰ったセッション数】÷【Aから始まったセッション数】×100

❶直帰率の具体例

以下の具体例を見て、直帰率を理解しよう。なお、直帰率は特定のページに対して見るものであることを頭に入れておこう。

❶Zさんは、ページAだけ見て帰った |

という3つのセッションがあったとする。この場合のページAの直帰率は50%となる。

少しややこしいのだが、❸はページAから始まったセッションではないので、直帰率を計算する時の分母には含まれない。

❶と❸が直帰率を計算する上での分母となり、❶が「直帰(そのページだけ見て帰った)」と見なされるため、ページAの直帰率は、1÷2=50%となる。

直帰率を数える時には、そのページから始まったセッションのみが対象になる点に注意しよう。そのうち、他ページに遷移することなく、その1ページだけを見て帰ってしまった割合が「直帰率」である。

❷直帰率はユーザーが最初に見るページに対して意味を持つ

直帰率は、ユーザーが最初に見るページに対して意味を持つ指標である。例えば、以下のようなページを分析対象とするべきである。

直帰率を分析すべきページの例 ❶検索エンジンからの直接流入が多いページ |

逆に、ページ全体の直帰率を見てもあまり意味がない。全体の直帰率はあくまで平均値であり、直帰率が低いページと高いページの平均値を見ても何も意味がないからだ。見るべきは平均値ではなく、「平均値より著しく直帰率が高いページ」である。

また、そもそもユーザーが最初に見ないようなページ(例えば、ページを遷移した後に辿り着くはずの入力フォームなど)の直帰率を見てもあまり意味がないといえる。

※入力フォームなどCVに近いページは、直帰率よりも離脱率を見るべきである。詳しくは後述。

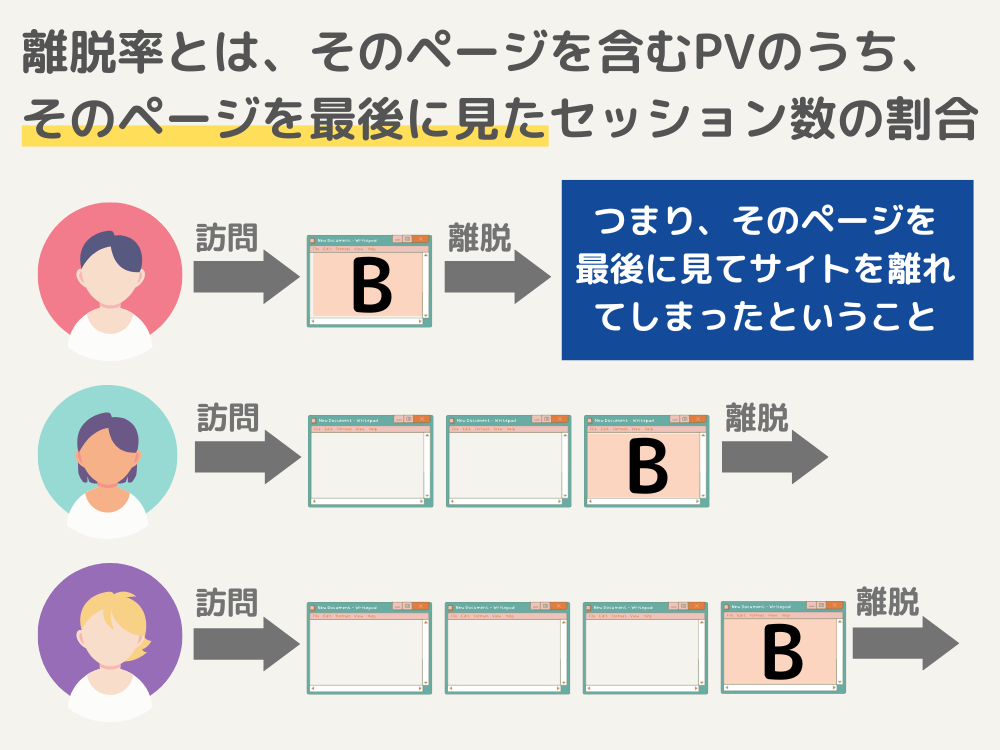

1-3. 離脱率とは、そのページで閲覧終了したページビューの割合

離脱率は、そのページまで見て離脱したPVが、全PVのうちどのくらいの割合かを示した割合のことである。

離脱率を出したいページをBとする時、

Bの直帰率=【Bを見てサイトを離れたセッション数】÷【ページBのPV数】×100

❶離脱率の具体例

以下の具体例を見て、直帰率を正確に理解していこう。

❶ページB➡ページA➡ページC➡離脱 |

例えば、上記のような5つのページ遷移があったとすると、それぞれのページの離脱数は以下の通りとなる。

ページAの離脱率:25%

(ページAから離脱したセッション1回÷ページAのPV数4回×100)

ページBの離脱率:50%

(ページBから離脱したセッション2回÷ページBのPV数4回×100)

ページCの離脱率:40%

(ページCから離脱したセッション2回÷ページCのPV数5回×100)

❷離脱率は特にCVに近いページに対して分析すべき

先に紹介した「直帰率」は、最初に辿り着くページ(ランディングページ)に対して見るべき指標である。

一方、離脱率の方はどのページに対しても見れる指標であるが、特に、コンバージョンに近いページでの離脱率を気にする必要がある。

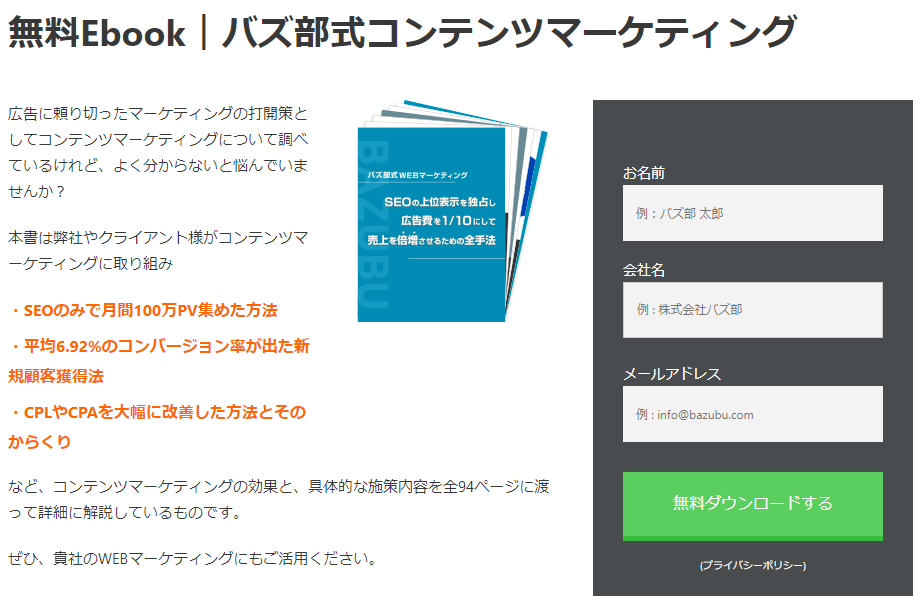

離脱率を見るべき「コンバージョンに近いページ」の例 ・資料請求フォームの入力画面・確認画面(送信完了の手前) |

▼資料請求ダウンロードフォームの例(バズ部式コンテンツマーケティング無料Ebook)

例えば、ページA➡ページB➡ページCとサイト内を回遊し、資料DLフォームの入力画面まで順調に来ていたとする。ところが入力画面で多くのユーザーが離脱してしまう場合、何か原因があるかもしれない。

サイトの目標ページに近ければ近いほど、ユーザーの興味度合いは高いはずであり、離脱率が高いのはもったいない。離脱率が高い原因を追究し、ページを修正し、離脱率を改善する必要がある。

なお、サイト全体の離脱率をGoogleアナリティクスで見ることもできるが、その数値には全く意味がない。なぜならば、全てのセッションは必ずどこかのページで終わる(離脱とカウントされる)ものであり、それらの平均値を見ても何ら意味を見出せないからである。

1-4. 直帰率・離脱率の違い

ここまでの内容をまとめると以下のようになる。

| 直帰率とは | 離脱率とは |

| サイトに辿り着いたユーザーが他ページに遷移せずに帰ってしまう割合 | 特定のページを含むPV数のうち、そのページが最後になったセッションの割合 |

▼

| 直帰率を見るべきページ | 離脱率を見るべきページ |

ユーザーが最初に訪問するページ | 目標(コンバージョン)手前のページ |

直帰率はそのページから始まったセッションについて見るもの、離脱率はそのページを含むページビュー全体について見るものである。

以下からは具体的に、「どんなページの直帰率を分析すればいいか」「どんなページの離脱率を分析すればいいか」を詳しく解説していこう。

2. 直帰率を見るべきページの特徴と確認方法

ここからは、具体的に直帰率の高いページをGoogleアナリティクスで確認し、分析していく方法を解説していく。

直帰率を分析すべきページの例 ❶検索エンジンからの直接流入が多いページ |

他のページと比べて直帰率が著しく高い場合、直帰してしまう何か良くない原因があるかもしれない。そのため、特にセッション数が多いページから原因を追究する必要がある(原因については3章で解説)。

なお、3章で詳しく説明するが、必ずしも「直帰率が高いページ=悪い」という訳ではないことを先にお伝えしておこう。

※離脱率について知りたい方は「4. 離脱率を見るべきページの特徴と確認方法」を見て欲しい。

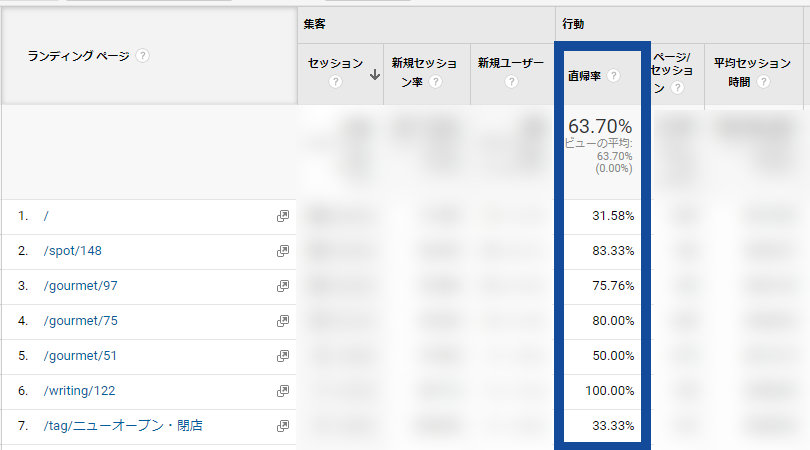

2-1. Googleアナリティクスでページごとの直帰率を確認する

ページごとの直帰率は、Googleアナリティクスで簡単に確認できる。

Googleアナリティクスにログインし、【行動】➡【サイトコンテンツ】➡【ランディングページ】を開くと、セッション数の多い順に、それぞれの直帰率を確認できる。

2-2. 直帰率が高い順番に並べる

デフォルト状態では、セッション数が多いページから降順に並んでいる。

「直帰率」のカラムをクリックして、降順(数が大きい順)にソートしよう。そうすると、直帰率が高い順番に並び変えることができる。

2-3. 直帰率が高い&セッション数が多いページから分析する

優先して分析したいのは、直帰率が高く、かつセッション数が多いページとなる。なぜならば、「直帰率100%・セッション数1」など、セッション数が少ないページを改善したところで効果が限定的だからである。

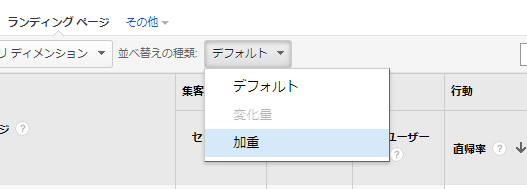

分析するなら、直帰率が高く、かつセッション数が多いページから優先的に行うべきである。そこで便利なのが「加重」並び替え機能である。

直帰率を降順にした上で「並び替えの種類」プルダウンから「加重」を選ぶと、直帰率が高く、かつセッション数が多い順番に並び替えてくれる。これを「加重直帰率」と呼ぶ。

あとは上から順番に、なぜ直帰率が高いのか、一つひとつ原因を分析していこう。

3. 直帰率が高い時に考えられる8つの原因と対策

「加重」で並び替えた上位のページから、順番に「なぜ直帰率が高いのか」の理由を考察していこう。

実は、直帰率が高いページには、良い理由と悪い理由がある。以下のような理由で直帰率が高い場合には「良い理由」なので、ページを改善する必要はない。

直帰率が高い原因のうち、「良い理由」の例 ❶そのページだけでユーザーニーズを満たし、納得して直帰している |

逆に、以下のような原因で直帰率が高いのは良くないため、改善する必要がありそうだ。

直帰率が高い原因のうち、「悪い理由」の例 ❷検索キーワードとコンテンツ内容にズレがある |

直帰率が高くなっている原因が上記のどの理由に該当するかを一つひとつ分析していこう。

| 直帰率が高い時に考えられる原因 |

❶ ユーザーニーズを満たし納得して帰っている(良い原因) |

❶ユーザーニーズを満たし、納得して直帰している(良い原因)

検索キーワードに対して用意したSEOページの場合、その記事でユーザーニーズを満たせれば、他のページは全く見ずに1ページだけ読んで帰ることは良くある。

この場合直帰率は高くなるが、そのユーザーはあなたのサイトに用事があったわけではなく、悩みや疑問を解決するページを読みたかっただけなので、直帰率が高くても何ら問題がない。

例:「相続登記 書類」で検索➡該当ページに必要書類が全部記載されていたので、納得して直帰

特に、滞在時間がある程度長く、読了率(ページが最後の方まで読まれている割合)も高ければ、しっかりページを読んでくれている可能性は高いだろう。

※読了率は、Googleタグマネージャーの「スクロール距離トリガー」を設定することで計測できるので活用してみよう。

ただし、結論を記事の冒頭でしっかり示せている場合は、冒頭でニーズを満たせている可能性もあるため、必ずしも滞在時間が長くなる必要はない。

❷検索キーワードとコンテンツ内容にズレがある

ここからは、直帰率が高い原因のうち、悪い理由について解説していく。まず、検索キーワードとコンテンツ内容にズレがあるという理由だ。

キーワード検索結果からページに流入したユーザーが「このページには私が知りたい情報がない」と判断した場合、直帰率は高くなってしまう。

特に、その悩みを解決する具体的な方法を提示しているリンク先(ホワイトペーパーなど)があるのに遷移されていない場合、ニーズを満たせていない可能性が高い。

対策方法 |

該当ページがどんなキーワードで検索されているか調べ直し、ユーザーニーズとズレがないかを確認しよう。(Googleサーチコンソールで「検索パフォーマンス」➡「ページ」で該当URLを選択➡「クエリ」タブを確認) コンテンツを作成した時の対策キーワードと、実際に流入しているキーワードにズレがある場合には、ユーザーニーズに沿ってコンテンツを書き直すのがおすすめである。 |

❸書き出し文が魅力的でなく、ベネフィットが伝わっていない

直帰率が高く、かつ滞在時間が極端に短く、読了率も短い場合は、「書き出し文がユーザーの感情に寄り添ってない」「ページを読むベネフィットを満たせていない」などの理由で早めにページを離れた人が多い可能性がある。

ユーザーの視点に立って書き出し文を読んでみて、改善点がないか確認してみよう。

対策方法 |

問題がありそうな場合は、読者を引き込める魅力的な書き出し文にリライトしてみよう。 良い書き出しの例 |

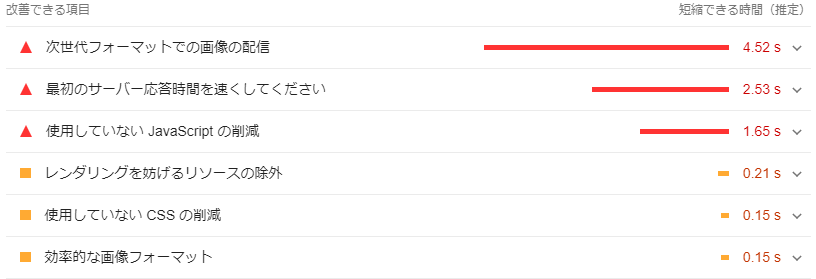

❹ページの読み込み時間が遅い

ページの読み込み時間が長いと、ユーザーは待ちきれずに直帰してしまう可能性が高い。Googleが2017年に公表したデータによると、モバイルユーザーの場合、読み込みに3秒以上かかると53%のユーザーがページを離れてしまう。

Google公式が提供している「PageSpeed Insights」というツールでページの表示速度を測定し、問題が無いか確認してみよう。計測結果が良くない場合には、「改善できる項目」で説明されている対策を行うと良いだろう。

❺モバイルから読みにくい(使いづらい)UXになっている

サイトの業種にもよるが、最近ではパソコンではなくスマホからサイトにアクセスするユーザー割合の方が多くなっている。そのため、モバイルからの読みやすさも重要である。

直帰率が高い原因として、ページのモバイルユーザビリティ(小さい画面でも閲覧しやすいか)の問題がある場合が考えられる。

例えば、「テキストが小さすぎて読めない」「コンテンツ幅が画面の幅を超えている」「広告が大きすぎて可読性が低い」などの問題がある場合、直帰されてしまう可能性が高い。

対策方法 |

直帰率が高いページをモバイル端末から確認し、読みづらさがないかを評価してみよう。 読みづらさや使いづらさがある場合は、その原因を取り除いてあげると良い。 |

❻次に読むコンテンツへの遷移先がない(または分かりにくい)

ページを読み終えた時点で「次に読みたいコンテンツ」が見つからなければ、ユーザーはそのまま直帰してしまうだろう。

その記事がせっかくユーザーニーズを満たしていても、サイトのファンになってもらう機会を失ってしまう。

対策方法 |

・コンテンツに関連する記事やさらに詳しい情報を記したページへのリンクを、記事内に設置する |

❼意思決定させるだけの魅力がない

広告からのランディングページの場合、次のアクション(フォームへの入力や遷移)を行わず直帰してしまうということは、ページのコンテンツに意思決定させるだけの魅力がない可能性がある。

意図したページ遷移が行われない場合も同様である。ユーザー視点でコンテンツを評価し直してみよう。

※ただし、ランディングページの場合、通常のサイトとは違って回遊しない作りになっていることが多いので、直帰率は平均的に高くなる。例えばコンバージョン率が3~5%ならば、直帰率9割というのはごく平均的な値といえる。

対策方法 |

以下の観点からLP(ランディングページ)を評価し直し、問題点を改善しよう。 ・ファーストビューでユーザーの興味を惹くことに成功しているか |

その他のLP施策については、バズ部の「ランディングページ」カテゴリも参考にしてほしい。

❽流入元とページにギャップがある

特に広告からの流入の場合、広告を見て感じたイメージ(バナーの印象など)と遷移先のランディングページにギャップがあると、直帰率が上がる傾向がある。

例えば「30代の主婦必見」と書いてあるFB広告をクリックして辿り着いた先に「20代のモテたいあなたへ!」と書いてあったらどうだろうか。「飛び先間違えたかしら」とすぐ直帰されてしまうだろう。

また、黒ベースで高級感のある広告から遷移したページが、お得感を訴求した暖色系のランディングページだったら、同様に違和感を感じて直帰するだろう。

キーワード広告も同様で、コピー文と着地ページの訴求内容がちぐはぐになっている場合、直帰率を大きく下げてしまう可能性がある。

対策方法 |

広告からの遷移先を適正に管理し、ギャップが生まれないクリエイティブやコピーを心がけよう。 |

4. 離脱率を見るべきページの特徴と確認方法

ここからは、Googleアナリティクスでの離脱率の確認方法についてお伝えしていこう。

離脱率は、そのページまで見て離脱したPVが、全PVのうちどのくらいの割合かを示した割合のことである。つまり、サイトから離れたユーザーがどのページから離脱したか、ということである。

ユーザーは必ずサイトからどこかで離脱するので、一般的にはあまり離脱率を気にする必要は無い。ただし、コンバージョンに近いページの離脱率が高い場合は、CVを取りこぼしているので改善すべきである。

離脱率を見るべき「コンバージョンに近いページ」の例 ・資料請求フォームの入力画面・確認画面(送信完了の手前) |

例えば、入力フォームから送信完了ページまでのステップのどこかで離脱率が高くなっている場合、原因を追求し、取り除いてあげる必要があるだろう。

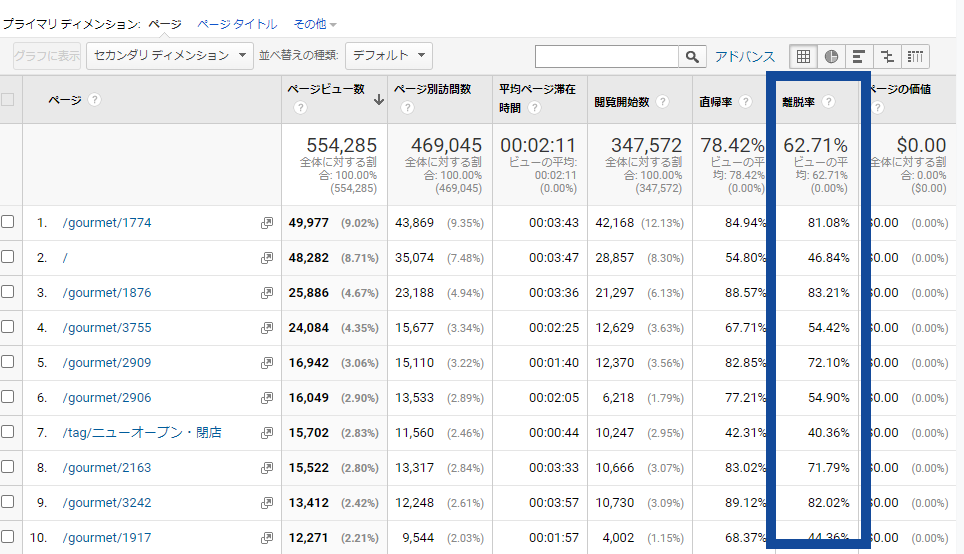

4-1. Googleアナリティクスでページごとの離脱率を確認する

Googleアナリティクスにログインし、【行動】➡【サイトコンテンツ】➡【すべてのページ】を開く。ページビュー数が多い順にページが表示され、それぞれの直帰率を確認できる。

4-2. コンバージョンに近いページの離脱率を確認する

ここでは「コンバージョンに近いページ」に絞って離脱率を確認したいので、該当ページのURLやカテゴリ名などを検索し、ページを表示させよう。

コンバージョンに近いページが複数ある場合(例えば資料請求できる資料が複数ある場合など)を、並列に表示させて特に離脱率が高いページが無いか確認してみよう。

また、入力フォームが何ステップかに分かれている場合は、どのページからの離脱率が高いか確認してみよう。

4-3. 離脱率が高いページをピックアップし、理由を分析する

離脱率が特に高いページを見つけることができたら、「なぜ離脱率が高いのか」を分析していこう。

または、離脱率が特別低くなくても、絶対に取りたいCVがある場合は、同じように離脱する原因を分析し、離脱率を改善していくと良いだろう。

5. 離脱率が高い時に考えられる3つの原因と対策

前述した通り、離脱率は「コンバージョンに近いページ」から優先的に改善していくべきである。

ユーザーは誰しもどこかのページでサイトから離れるため、最後に見たページがどのページかはそれほど気にしなくても良い。

ただし「カートに入れたのに離脱してしまった」「入力画面まで来て離脱してしまった」のように、CV手前のページの離脱率が高いならば、早急に改善すべきである。

CVに近いページの離脱率が高い時に考えられる原因としては、以下のようなものがある。

| 離脱率が高い時に考えられる原因 |

| ❶ 入力フォームが使いづらい・分かりづらい・面倒くさい ❷ ユーザーの不安を取り除いていない ❸ 意思決定させるだけの魅力がない |

❶入力フォームが使いづらい・分かりづらい・面倒くさい

コンバージョン手前のページで離脱してしまうのは、入力フォームの問題であるケースが多い。

基本的に、入力フォームへ情報を打ち込む行為は面倒くさいものなので、少しイライラを感じただけで入力を止めてしまうユーザーは多い。例えば、以下のような原因で入力を止めてしまうケースが考えられる。

・入力フォームの入力欄が小さくて使いづらい

・何を入力すれば良いか分からない項目がある

・入力箇所が多く、面倒くさ

・送信ボタンとリセットボタンを間違ってしまった

対策方法 |

入力フォームを改善する方法には、以下のようなものがある。 ・必須入力項目をできるだけ少なくする |

❷ユーザーの不安を取り除けていない

入力フォームから完了画面までのステップのどこかで離脱してしまう場合、「本当に問い合わせて大丈夫だろうか?」「しつこい営業電話が来たらどうしよう?」など、不安な気持ちで問い合わせをやめてしまった可能性がある。

例えば単に「資料請求」だと、フォームを送信した後に電話がかかってくるのか、メールで資料を受け取ることができるのかが分からない。電話を受け取りたくない方は途中で問い合わせを止めてしまうかもしれない。

不安を感じるような入力フォームになっていないか、入力フォームに至るまでのページ遷移でユーザーとの信頼関係が構築できているかを考察してみよう。

対策方法 |

・運営元の詳細な情報や、フォームを送った後の流れを記載する ・フォームを一本化せず、目的ごとに分ける ・サイトの企業情報やサイト運営方針、Q&Aなどを記載し、ユーザーの不安を取り除く |

❸意思決定させるだけの魅力がない

コンバージョンに近いページ(例えばカートやフォーム以外にも、サイト内を回遊した後の訴求ページ)からの離脱率が高い場合、ユーザーに意思決定させるだけの材料や魅力がなかった可能性がある。

訴求ページがユーザーにとって魅力的なものか、資料請求や購入を後押しする内容になっているか、ユーザー視点でチェックしてみよう。

対策方法 |

以下の観点から訴求ページを評価し直し、問題点を改善しよう。 ・ファーストビューでユーザーの興味を惹くことに成功しているか |

6. GA4(Googleアナリティクス新バージョン)の直帰率について

今回の記事では、Googleアナリティクス(UA)での直帰率・離脱率の確認方法や分析方法を紹介してきた。

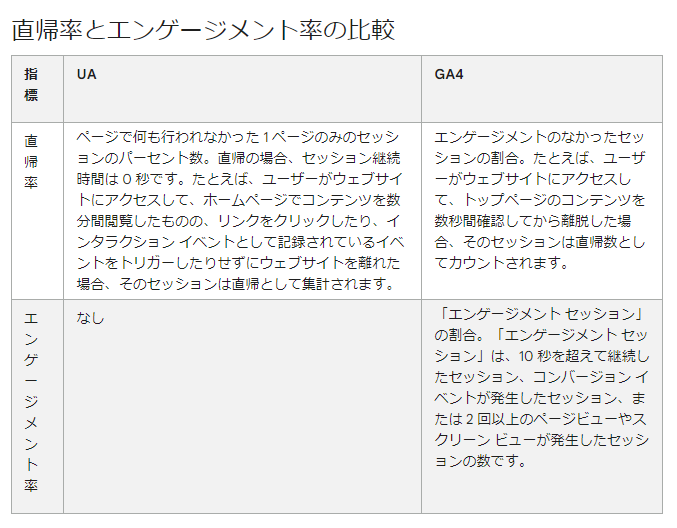

なお、近年リリースされたGA4というバージョンでは、直帰率の定義がかなり変わっているため注意してほしい。

出典:[UA→GA4] 指標の比較: Google アナリティクス 4 とユニバーサル アナリティクス

前述した通り、UA(既存ツール)での直帰率は、「そのページだけを見て直帰した割合」のことである。この場合の直帰とは、「そのページから始まったセッションのうち、そのページだけ見て帰った(別のページに遷移することなく帰った)」ことをいう。

一方、GA4(新ツール)での直帰率は、「エンゲージメントの無かったセッションの割合」である。この場合のエンゲージメントには「10秒を超えて継続したセッション」「コンバージョンイベントが発生したセッション」「2回以上のページビューやスクリーンビューが発生したセッション」が含まれる。

つまり、GA4での直帰率は「10秒未満で終了したセッション」「コンバージョンが発生しなかったセッション」「1ページしか見られていないセッション」の割合と理解できる。

1ページで帰ったとしても、10秒を超えて長く閲覧されたり、そのページでコンバージョンが発生していれば直帰率に含まれない。

これからGA4に移行する方がGA4で直帰率を見る時には、直帰率の定義が変わっていることに留意しよう。

まとめ

この記事では、直帰率・離脱率の言葉の意味から改善方法まで、詳しく解説してきた。

| 直帰率とは | 離脱率とは |

| サイトに辿り着いたユーザーが他ページに遷移せずに帰ってしまう割合 | 特定のページを含むPV数のうち、そのページが最後になったセッションの割合 |

▼

| 直帰率を見るべきページ | 離脱率を見るべきページ |

ユーザーが最初に訪問するページ | 目標(コンバージョン)手前のページ |

直帰率を見るべきページと離脱率を見るべきページには違いがあり、改善方法も違ってくる。

Googleアナリティクスで直帰率・離脱率を確認する場合には、目的を明確にした上で、それぞれの見るべきページを間違わずに分析しよう。

この記事を参考に、直帰率が高いページ・離脱率が高いページを改善してほしい。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。