- オンライン

実は中小企業の方がコンテンツマーケティングに有利。その理由と成功事例

「中小企業でもコンテンツマーケティングで成果を出せる?資金や人材が足りないし知名度もないから、興味があるけれど踏み出せない」

コンテンツマーケティングは大企業にしかできない施策だと考えている方は、少なくないだろう。しかしそれはまったくの誤解であり、事実はこうだ。

コンテンツマーケティングは大企業よりも中小企業にこそ適した施策だと言っても過言ではない。

なぜなら、コンテンツマーケティングの成否を左右するのは「コンテンツの質」だからだ。有益な情報を出し惜しみせず、自社ならではの色濃いコンテンツを作るという点では、大企業よりも中小企業の方が有利なのである。

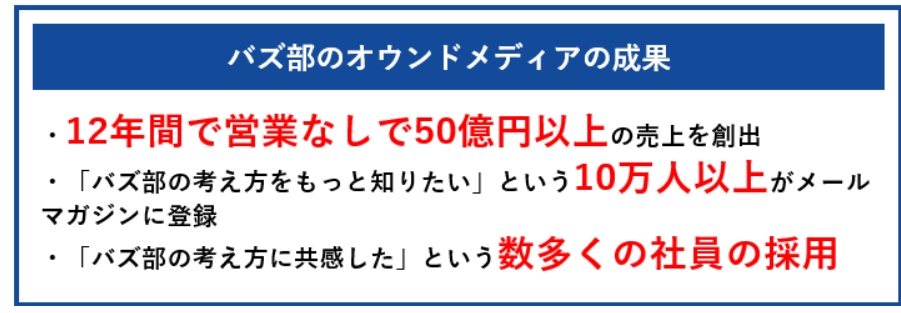

私たちバズ部も従業員数約30名の中小企業だが、コンテンツマーケティングによって50億円以上の売上を創出してきた。700社以上に上る支援企業も、続々と問い合わせや売上を伸ばしている。

コンテンツマーケティングを主力事業とする大企業が数多く存在する中で、バズ部がこれほどの成果を出せたのはなぜか。それは、コンテンツの品質にとことんこだわり、圧倒的な価値をもつ情報を発信し続けてきたからに他ならない。

今や業界内外で「コンテンツマーケティングといえばバズ部」と認識される私たちが、中小企業こそコンテンツマーケティングに取り組むべきだと確信している。これが根拠だ。中小企業だからといってコンテンツマーケティングに躊躇するのは、もう終わりにしよう。あとは、私たちを信じてほしい。

本記事の前半では、中小企業でもコンテンツマーケティングで成果を出せる理由や実際の成功事例について解説する。自社にもできる!と思えるはずだ。

後半では、中小企業によるコンテンツマーケティングの具体的な方法をお伝えする。自社での取り組み方がイメージでき、すぐに行動を起こすことができるだろう。

あなたの会社の救世主となり得るコンテンツマーケティングに出会ったこの機会を無駄にすることがないよう、ぜひ最後まで読んでほしい。

目次

1. 中小企業こそコンテンツマーケティングに取り組むべき

コンテンツマーケティングのスペシャリストである私たちが自信をもってお伝えする見解は、こうだ。「中小企業こそ、コンテンツマーケティングに取り組むべき」である。

なぜならコンテンツマーケティングにおいては、企業の規模や知名度に関わらず大きな成果を出せるからだ。集客に利用する検索エンジンやYouTubeといったプラットフォームは、企業情報ではなく「コンテンツの品質」を評価し、ユーザーに届ける。

つまりは、良質なコンテンツさえ作れば集客できるということだが、実はこの点においては大企業よりも中小企業の方が有利なのである。コンテンツの制作・公開にあたって多くの制約がある大企業に対して、中小企業では自由に自社の見解を示した独自性が高いコンテンツを発信できるからだ。

そうして生まれた唯一無二のコンテンツがユーザーを魅了し、関心と信頼を高めて、購入を促進する。この流れによって創出される売上は、莫大なインパクトとなってあなたの会社の業績を押し上げるのだ。

しかもコンテンツマーケティングは、リソースをかけたからといって必ずしも成功する施策ではない。むしろ、大企業のように資金力に任せてコンテンツを量産することがいい結果につながらない場合もあるほどだ。

ここまでの要点をまとめよう。コンテンツマーケティングは、小さな会社でもできる。それどころか、大企業よりもかえって有利だったりする。莫大な売上を実現し得る。リソースの心配はしなくてOK。

もちろん、まだ納得しきれないという気持ちがある方も少なくないだろう。そこで次章では、実際にコンテンツマーケティングで成果を出した中小企業の事例をご紹介しよう。

コンテンツマーケティングの基礎知識を再確認したい方は、以下の記事を参照してほしい。

参考記事:コンテンツマーケティングとは?|広告費ゼロで10倍の売上を達成した手法

2. 中小企業によるコンテンツマーケティング成功事例

次に、実際にコンテンツマーケティングを成功させた中小企業の事例をご紹介しよう。中小企業が得られるコンテンツマーケティングの成果が、具体的にイメージできるようになるはずだ。

2-1. バズ部(株式会社ルーシー)

最初はやはり、私たち「バズ部」だ。運営する株式会社ルーシーは、従業員数約30名の中小企業である。バズ部では、コンテンツマーケティングに関するノウハウを記事・動画で発信している。

バズ部では、コンテンツの品質に徹底的にこだわっている。コンテンツマーケティングに関して、極めて有益で実践的な情報をこれでもかと公開しているのだ。

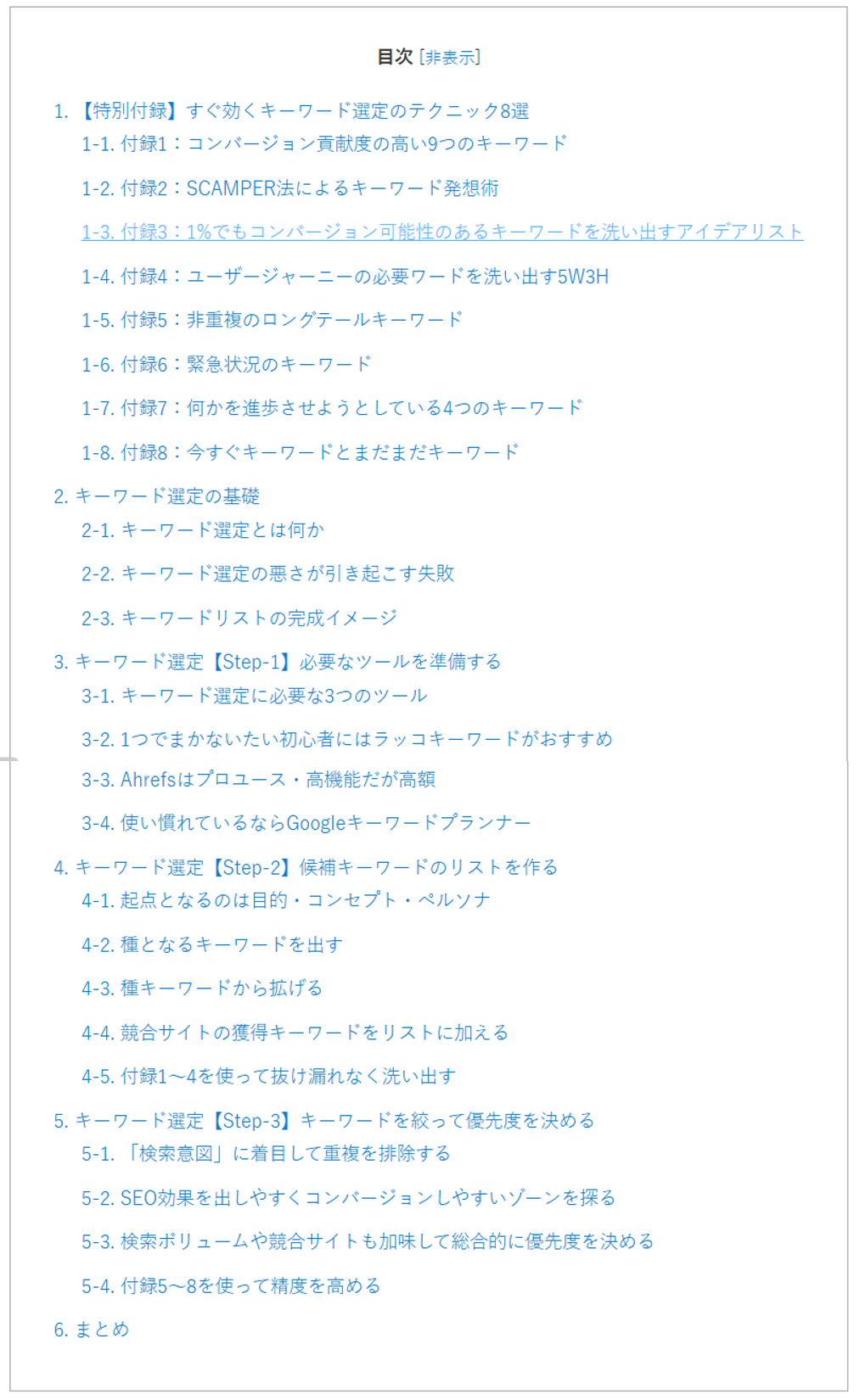

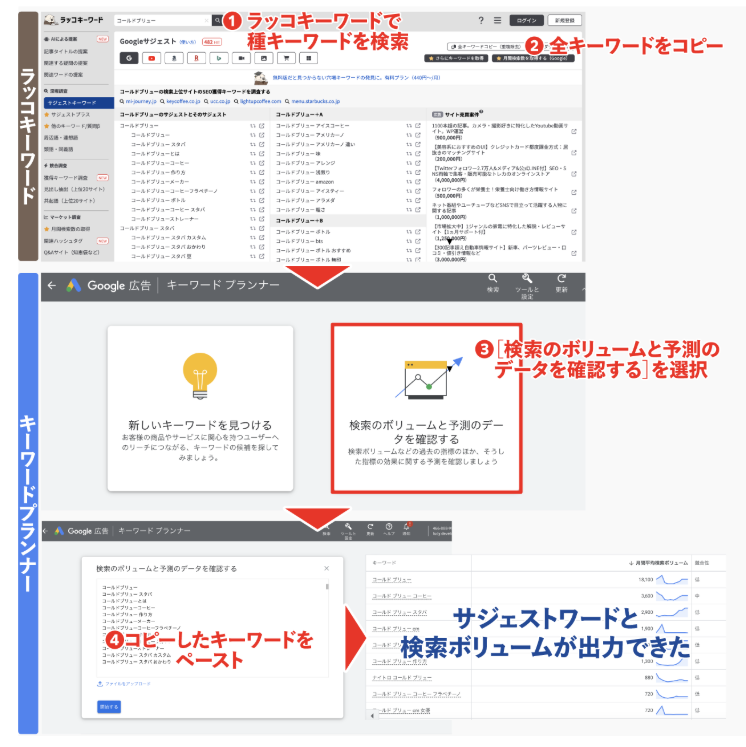

たとえば以下は、キーワード選定の方法を解説する記事の目次だ。その手順を全て公開し、考え方も特別付録と称して明快に示している。実際に私たちはこの手順を商品として提供しているにもかかわらず、だ。

それを、豊富な図を用いて、初心者でも実践できるように細部まで解説しているのである。

出典:バズ部「【図解】キーワード選定の正しいやり方─SEOの最初に読むべき記事」

出典:バズ部「【図解】キーワード選定の正しいやり方─SEOの最初に読むべき記事」

キーワードの選定方法について、ここまで具体的に包み隠さず公開している企業は、日本中探しても他には見つからない。

これらのコンテンツは、ユーザーがよりよい未来へ向かって確実に行動できるようにするために、当該業務の最前線を担う社員が作成している点もポイントだ。

このように圧倒的な品質のコンテンツを積み重ねた結果が、上記の成果だ。売上が50億円以上に上り、確度が高い見込み客や意欲的な人材を数多く獲得している。

また、お客さまからは「コンテンツをみてバズ部一択だと思った」という声が頻繁に聞かれ、一切営業をせずにこれだけの成果が生まれているのである。

バズ部は、中小企業がとるべき「とにかくコンテンツの品質で勝負する」という戦略をそのまま体現している事例だ。

2-2. REFINE(株式会社モダンアルファ)

かばん・靴のリペアスタジオ「REFINE」を運営する株式会社モダンアルファは、従業員数人の中小企業だ。

「修理を知らない人」の立場になって考え、まずは自分で直す方法を知りたいというニーズに応えるハウツー系コンテンツを中心に、ユーザーの役に立つ記事・動画を発信している。

【REFINEの成果】

● 月間コンバージョン数が取り組み前の18件から495件にまで増加(27.5倍) |

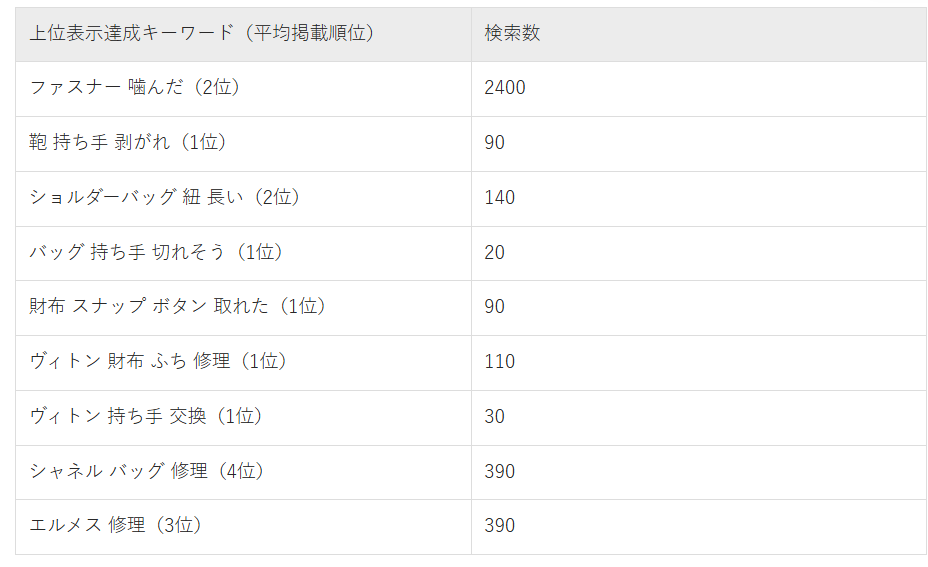

競合が多い領域であるため、ビッグキーワードを狙うことはせず、「アイテム」「ブランド」「部位」「状態」の4要素を掛け合わせた複合ワードを中心にコンテンツを作るという戦略をとった。

その結果、月3〜4本程度の更新頻度ながらも、上位表示されるコンテンツが着実に増えていったのである。

たとえば「プロ直伝!噛んだり閉まらないファスナーを動かす緊急対処法」というコンテンツは、狙ったキーワード「ファスナー 噛んだ」で検索順位2位を達成し、埋め込み用に作ったYouTube動画も7万回以上再生されている。

出典:REFINE「プロ直伝!噛んだり閉まらないファスナーを動かす緊急対処法」

出典:REFINE「プロ直伝!噛んだり閉まらないファスナーを動かす緊急対処法」

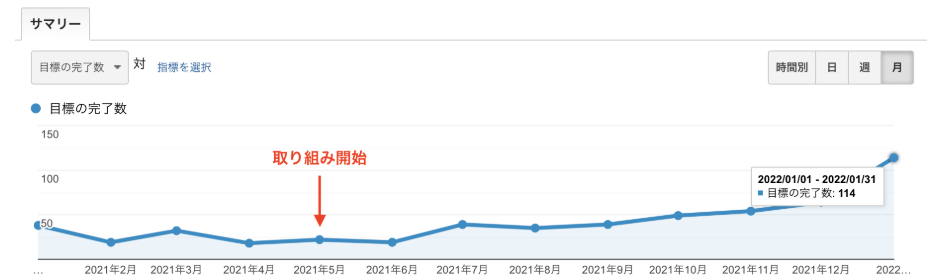

取り組み開始9ヶ月後にはコンバージョンが「18件→114件/月」に増加

以降もコンバージョンは伸び続け「495件」まで増加

しかも特筆すべきは、この取り組みを「ライター1名体制」で成し遂げたことだ。この点について、担当者は以下のように語っている。

株式会社モダンアルファ事業責任者 大島様(右)・株式会社モダンアルファ 牛島様(左)

「私たちもリソース面で悩みがなかったわけではありません。もちろん大変ですが、それをやり切った私たちからすれば“ライター1名でも結果は出せる”という点は強調してお伝えしたいです」

「もしライターが1名でも確保できて、やり遂げる意志があるのであれば、すぐコンテンツマーティングに挑戦することをおすすめします」

中小企業でリソースが限られる中でも大きな成果を出せる、ということを証明する事例だ。

REFINEの事例については、以下の記事で詳しく解説している。

参考記事:事例 / たった2名のチームで自社サイトからのコンバージョン数を18件→495件に増やしたリペア専門店

2-3. ナイスベビーラボ(株式会社ベビーリース)

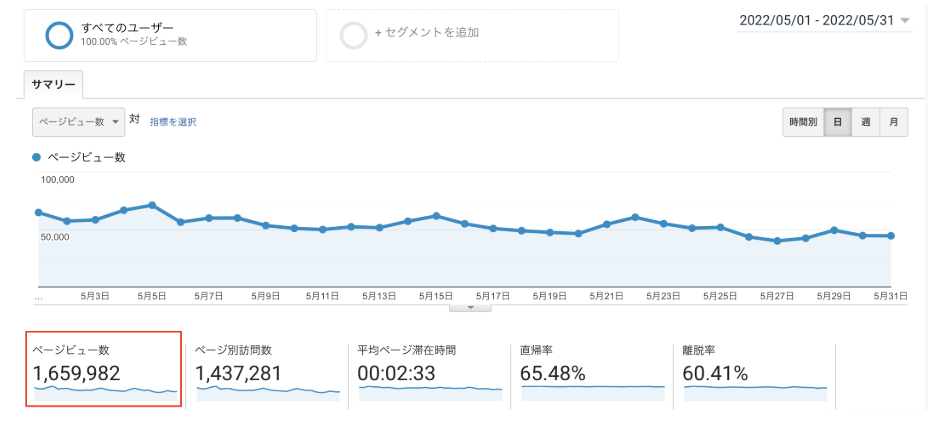

レンタルサービス提供会社である株式会社ベビーリースは、従業員約50名の中小企業だ。運営する「ナイスベビーラボ」というメディアで、子育てに関する記事を発信している。

【ナイスベビーラボの成果】

● メディア経由の受注数が1,225件に増加(それ以前の14.4倍) |

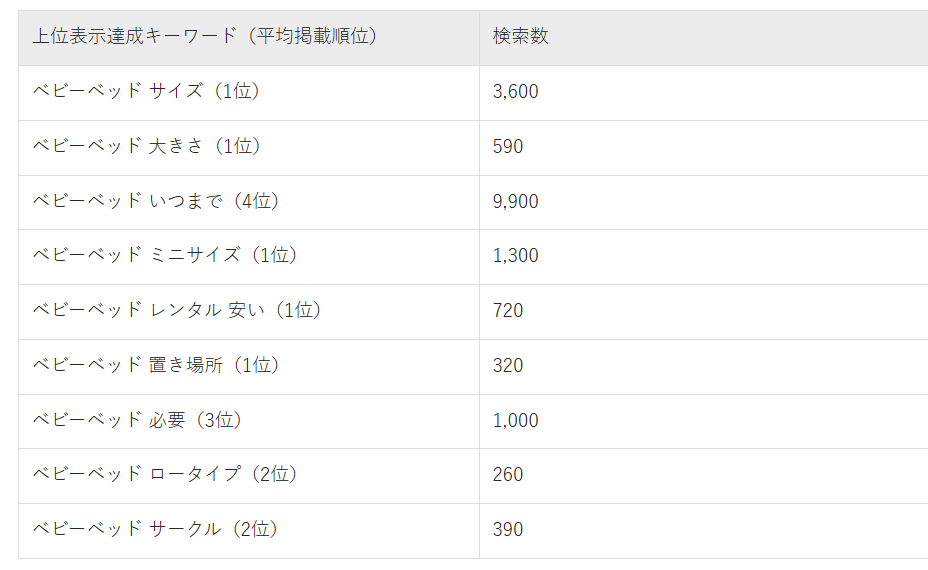

取り組み初期には「ベビーベッド」に関するコンテンツを集中的に制作し、それらのキーワードで軒並み上位表示を達成した。

サイトへのアクセス数が「月間165万PV」に到達

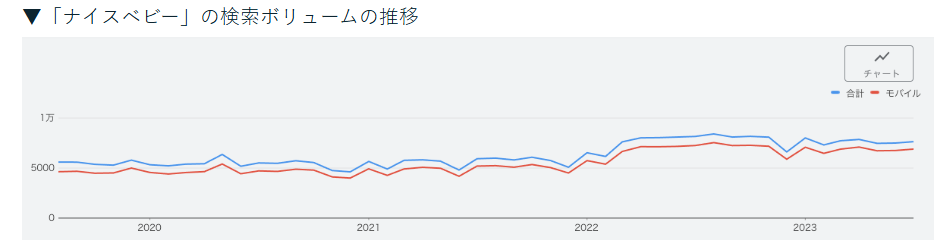

指名検索数が「5,600回→7,640回」に増加

その結果、メディア経由の受注数が想定を大幅に超え、それ以前の14.4倍にあたる1,225件にまで増加し、

在庫が完全にゼロになるほどの成長を遂げたのである。

株式会社ベビーリースは、社長を含めたチームメンバー全員で定期的にミーティングを行い、白熱した議論を展開した上でユーザーにとって最高の結果を実現するコンテンツを追求した。

代表もコンテンツ制作に参加するという中小企業ならではの強みを活かし、大きな成果につなげた事例である。

ナイスベビーラボの事例については、以下の記事で詳しく解説している。

参考記事:事例 / メディア経由で年間1,225件の受注に成功したベビー用品レンタル専門店

3. 「中小企業こそコンテンツマーケティング」といえるより具体的な理由

中小企業でも成功できることが現実味を帯びて感じられたところで、私たちが「中小企業こそ、コンテンツマーケティングに取り組むべき」と確信する根拠について、改めて詳しくお話ししよう。

| 「中小企業こそコンテンツマーケティング」と言える理由 |

| ◎ 各プラットフォームは企業の規模や知名度ではなくコンテンツの質を評価する ◎ 中小企業は大企業より尖ったコンテンツを作りやすい ◎ 資金力や大規模なチームがなくても実践できる ◎ 元の売上に対する伸びしろが圧倒的に大きい ◎ 採用コストが下がり、確度は上がる |

それぞれの内容について、解説していこう。

3-1. 各プラットフォームは企業の規模や知名度ではなくコンテンツの質を評価する

後述するが、中小企業のコンテンツマーケティングでは「検索エンジン(Google・Yahoo!など)」「YouTube」を利用してユーザーにコンテンツを届ける。

これらのプラットフォームは、企業の規模や知名度ではなく「品質」でコンテンツの良し悪しを判断している。具体的には、ユーザーの疑問に対して適切な回答を提供するコンテンツを表示する仕組みになっているのだ。

各プラットフォームの検索結果に対する公式な見解は、以下のとおりである。

“Google の自動ランキングシステムは、検索エンジンでのランキングを上げることではなく、ユーザーにメリットをもたらすことを主な目的として作成された、有用で信頼できる情報を検索結果の上位に掲載できるように設計されています。”

“YouTube 検索は、最適な検索結果を提供するための主要要素として、関連性、エンゲージメント、品質の 3つを重視しています。”

出典:YouTube 検索

【YouTubeが検索結果を表示する上で重視する3つの要素】

関連性 | タイトル・タグ・説明・動画コンテンツが検索クエリにどれだけ一致するか |

エンゲージメント | 他のユーザーからの同じクエリによる検索において関連性があるとみなされたか |

品質 | 特定のトピックについての専門性・権威性・信頼性があるか |

このように、ユーザーの疑問をより高いレベルで解決するコンテンツが評価され、露出の機会が増えることになっている。つまりそのようなコンテンツさえ作れれば、中小企業でも大規模な集客が叶うのだ。

たとえばユーザーが、[不動産投資 失敗]と検索したとしよう。既存のコンテンツが不動産投資の定義や一般的なリスクについて解説している中で、実際にあった失敗事例とそこから得られる教訓を詳細に解説すれば、より価値が高いコンテンツだと評価されるはずだ。

すると、既存のコンテンツが大企業のものだとしても、後者がそれを押し退けて上位表示されることになる。作ったのが中小企業だろうと個人だろうと関係なく、そのコンテンツに多くのユーザーが流入するのだ。

ただし検索エンジンに関しては、大企業の方が有利になるケースもある。詳しくは「4-3-2. 競合の強さを確認する方法」でお伝えするが、規模が大きく知名度が高い企業のコンテンツは他のサイトからのリンクを獲得しやすく、その数が多いほど評価されやすいアルゴリズムになっているからだ。

しかしこの点に関しては、戦略次第でいくらでも劣勢を跳ね返せる。コンテンツの質に徹底的にこだわり、露出されやすい領域を狙えばいいだけだ。ここで重要なのは、企業の規模や知名度を諦める理由にする必要はない(したら大損だ)ということである。

3-2. 中小企業は大企業よりも尖ったコンテンツを作りやすい

中小企業でも良質なコンテンツを作れば、大規模な集客ができるとお伝えした。この「良質なコンテンツ制作」において、中小企業は大企業よりも強みを発揮しやすい。

規模が小さく風通しがよい中小企業であれば、代表のコミットのもとで「強い主張を込めた独自性が高いコンテンツ」を作ることが可能なのだ。こういったコンテンツこそ、ユーザーを惹きつける。

大企業では、コンテンツを制作・公開する過程において、幾重ものチェック機構が働く。ブランドイメージを損なったりユーザーに誤解を与えたりする可能性がある要素を、徹底的に排除するためだ。

このプロセスを経て出来上がったコンテンツは、万人受けする無難なものになる。これといった特徴がなく、どれも同じように整った“金太郎飴”コンテンツだ。金太郎飴は美味だが、金太郎飴コンテンツはマズい。ユーザーの心に残らないからだ。

一方の中小企業では、少数精鋭のチームでスピーディーに意思決定ができるため、企業の想いや現場の声をそのままコンテンツに反映しやすい。自社だからこそ語れる「これが最適解だ」という主張は、ユーザーの心を動かし、行動を変容させる。

行動変容によってよい結果が得られると、ユーザーは企業を信頼し、「買うならこの会社」と思うようになる。こうして確度の高い見込み客を獲得すること、これこそがコンテンツマーケティングの真髄だ。

中小企業は、コンテンツの品質を追求しやすいという点で、コンテンツマーケティングにおける最大の武器をすでに手中にしているのである。これを活かさない手はないだろう。

3-3. 資金力や大規模なチームがなくても実践できる

コンテンツマーケティングは、資金力や大規模なチームがなくても実践できる。潤沢なリソースを確保するのが難しい中小企業でも、無理なく取り組めるのだ。極端な話、「コストほぼゼロ・担当者一人」でも十分に成果を狙える。

コンテンツマーケティングには、プラットフォームの利用とコンテンツ制作が必要だ。それぞれにかかる費用は、以下のとおりである。

プラットフォームの利用料 | コンテンツ制作費 |

● 検索エンジン→サーバー代月数万円 | 社員が制作すれば無料 |

またコンテンツを制作して投稿するという作業には、最少一人でも対応できる。そして、公開するコンテンツの量は月に1~2本でも問題ない(後述するが、品質の担保は必須だ)。

そのため、もしあなたが「人」「カネ」の面を案じているとすれば、それは杞憂だ。コンテンツマーケティングは元手がなくても始められるし、万一頓挫しても負債が発生することはないのである。

ちなみに「モノ」の面でも、さほど大きな負担はないはずだ。記事制作や動画編集に使用するパソコン、動画撮影に使用するカメラ(最新のiPhone程度でOK)と照明があれば、事足りる。

このようにコンテンツマーケティングは、「大企業ほどリソースを割けない」という状況でも十分に実践可能、かつ効果的な施策なのである。

3-4. 元の売上に対する伸びしろが圧倒的に大きい

コンテンツマーケティングの成果は、ときに想像を遥かに超えるスケールで生まれる。元の売上が小さい企業ほど、それが圧倒的な伸び率に寄与するのだ。

たとえば、コンテンツマーケティングによって1億円の売上が上がったとしよう。売上1兆円の大企業にとってはわずかな伸びかもしれないが、売上1億円の中小企業にとっては“売上が倍”になるほどのインパクトなのである。

実際に私たちバズ部も、中小企業ながらコンテンツマーケティングで50億円以上の売上を創出している。

このようにコンテンツマーケティングは、「中小企業でもできる」施策だというだけではなく、「中小企業に莫大な成果をもたらし得る」施策なのである。

しかも前述したように、実践にあたって必要な費用はほぼゼロだ。売上の大部分がそのまま利益になる計算である。これほどまでにコスパがよい施策は、おそらく他に存在しないだろう。

3-5. 採用コストが下がり、確度は上がる

コンテンツマーケティングは、中小企業の人材採用にも効く。採用にかかるコストが減る一方で、自社に合った人材を採用できる確率は上がるため、予算や知名度が十分ではない中小企業でも効果的な採用活動を行えるのだ。

たとえば求人サイトを利用すると、一人を採用するのに少なくとも数十万の費用が必要になるはずだ。一方で、求職者が自社で制作したコンテンツをみてエントリーしてくれれば、コストはほぼゼロである。

またコンテンツ経由の求職者は、そのコンテンツに反映されている企業の考え方やビジネス内容を理解し、共感した上でエントリーしてくる。そのため、企業側がOKであれば採用が確定するケースが多く、意欲や継続率も高い。

私たちも「バズ部をみてここで働きたいと思った」という社員を数多く採用しているが(筆者もその一人だ)、皆一様にバズ部にかける熱量が高く、求人サイト経由の社員よりも辞めにくい。

このようにコンテンツマーケティングは、求職者に対しても自社をアピールする効果的な手段であり、中小企業における採用の厳しさを打開する一手となるのである。

4. 中小企業は商材特性・競合を考慮した上で「記事または動画」から取り組もう

中小企業がコンテンツマーケティングに取り組む意義に、納得感が得られただろうか?ここからは、具体的なやり方について解説していく。

コンテンツは「記事または動画」から始めよう。その際に中小企業では、商材特性に加えて競合の状況をしっかりと考慮することが特に重要だ。

4-1.「記事または動画」にする理由:より確度の高い見込み客を集める

さまざまなコンテンツの中でも「記事または動画」を選ぶとよい理由は、効率的に確度が高い見込み客を集めるためである。

記事は検索エンジン(GoogleやYahoo!など)・動画はYouTubeを経由してコンテンツを露出し、ユーザーの流入を獲得する。

この検索エンジンやYouTubeを利用するのは、検討度合いが高いユーザーだ。課題を解決するための情報が欲しくてキーワードを打ち込み、答えを探している。

このようにユーザーが課題を感じているかどうかは、収益性に大きく影響するのだ。道端で意図せずチラシを受け取った人と自発的にその商品のことを調べている人の、どちらが購入に至りやすいかは明白だろう。

たとえば、一般的なテレアポの商談獲得率が約1%であるのに対して、バズ部のコンテンツを経由したユーザーは実に70%が商談に来てくれる。

この天と地ほどの違いを理解した上で、検索行動をとっているユーザーに集中的にアプローチするのが、大風呂敷を広げられない中小企業が取るべき基本戦略なのである。

4-2. 記事と動画のどちらが商材特性に適しているかを検討する

記事と動画のどちらに取り組むかを決めるためには、まず自社の商材特性に適した方を検討する。

記事と動画それぞれの大きな特徴は、以下のとおりだ。

記事:情報を詳細かつ具体的に表現しやすい。言葉の定義や根拠データを正確に記載できるため、誤解が生まれにくいという側面もある。論理的な情報提供に適している。

動画:情報が直接視覚・聴覚に伝わるため、視聴者が直感的に理解でき具体的なイメージを形成しやすい。ビジュアル性が強い情報提供に適している。

たとえば、法律などの専門的な情報であれば、対象となる職種の詳細なリストを示したり、難しい法律用語を文字で明確に定義したりといったことができるため、記事が適切だろう。

自動車などデザインや実際の使い勝手をアピールしたい商材、観光やインテリアなど現場の雰囲気を伝えたいケースには、動画が適しているはずだ。

参考までに、それぞれが適している業種の例をご紹介しておこう。

記事が適している業種 | 動画が適している業種 |

・BtoBビジネス | ・エンタ-テイメント |

このようにして、自社が発信する情報の内容をユーザーによりダイレクトに、かつわかりやすく伝えるためには記事と動画のどちらがよいかについて一旦意思決定するという流れになる。

4-3. 発信するコンテンツの領域を決め、競合の強さを確認する

次に、発信するコンテンツの領域を決め、同じ領域にいる競合の強さを確認する。

中小企業は、コンテンツの品質を追求しやすいという点でコンテンツマーケティングに強い。とはいえ、領域によっては大企業や先発メディアが不動のポジションを獲得している場合もあるため、確認が必要なのだ。

コンテンツマーケティングは、ユーザーにコンテンツを届けなければ始まらない。コンテンツが競合に埋もれてユーザーの目に留まらない状況では、成果が生まれる余地がないのである。

だからこそ、競争が緩やかで自社コンテンツの露出が高くなりそうな領域を見極め、そこを主戦場にすることが不可欠なのである。

4-3-1. 中小企業が選ぶべきコンテンツ領域

中小企業の場合、発信するコンテンツの領域は狭い範囲で設定しよう。たとえば弁護士事務所だとしたら、[離婚]よりも[モラハラ離婚]、さらに[子供がいる状況でのモラハラ離婚]と範囲を狭めた方がよい。

または、[離婚後の生活基盤構築]のように、離婚そのものではなくその周辺領域を狙うやり方もある。

このように、「狭める」「ずらす」などの調整を行った“サブ領域”が重要候補になるのである。

4-3-2. 競合の強さを確認する方法

競合の強さを確認する重要性がわかったところで、その方法をお伝えしよう。

【競合の強さを確認する方法】

動画 | 記事 |

発信するコンテンツの領域に関連するキーワードをYouTubeで検索 ヒットした動画を視聴して「それよりもいいコンテンツを作れるかどうか」を検討 | 発信するコンテンツの領域に関連するキーワードをGoogleで検索 上位サイトのドメインの強さを確認 |

■動画の場合

発信するコンテンツの領域に関連するキーワードを、YouTubeで検索する。ヒットした動画を視聴してそれよりもいいコンテンツを作れると考えられれば、「競合は強くない」と判断してOKだ。

たとえば、自社ならもっと具体的でリアリティのある情報を提供できそうだ、よりわかりやすく伝えられるかもしれない、などの見方ができるようであれば、勝機があるといえるだろう。

■記事の場合

競合コンテンツを発信しているサイトのドメインの強さを確認する。そのためには、「Aherfs(エイチレフス)」というツールが必要だ。

AherfsはSEO分析ツールで、競合サイトのさまざまな状況を把握できるものだ。最も安価なプランだと月額2万円程度(2025年4月時点)で利用でき、非常に有用なので、コンテンツマーケティングに取り組むのであれば導入しておいて損はない。

前述したように、「コンテンツの品質」だけを評価基準にするYouTubeに対して、検索エンジンは「サイトの強さ」も考慮するのが実態だ。サイトの強さは、被リンク(そのサイトが他のWebページからリンクされること)の量と質で決まる。

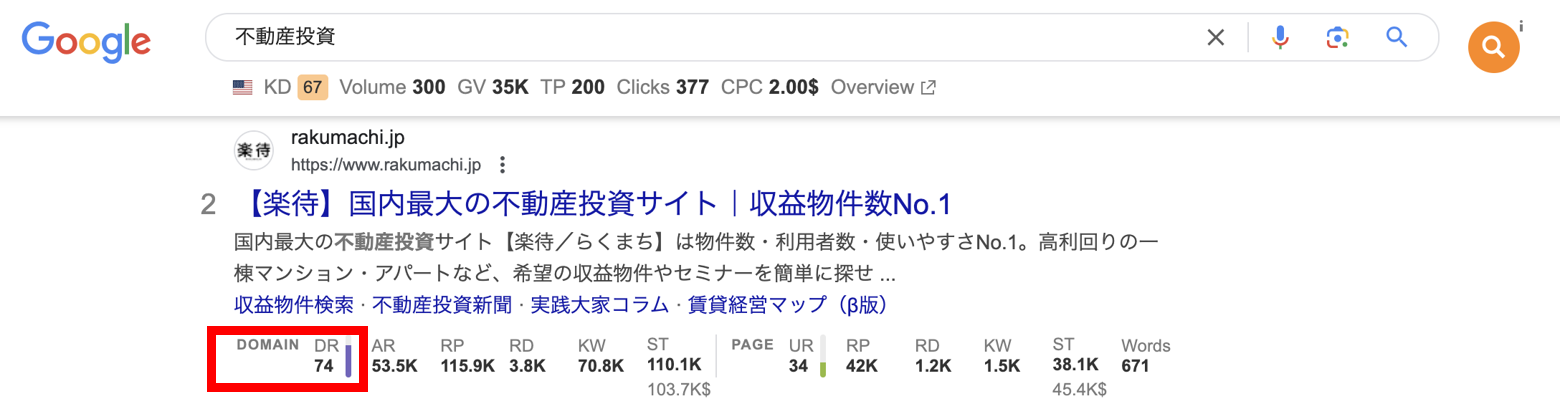

Aherfsを導入すると、検索結果のコンテンツ下部にそのサイトのドメインの強さ(DR:ドメインレーティング)が表示される。これは、そのサイトがもつ被リンクプロフィールの強さを0から100までのスケールで表したものだ。

発信するコンテンツの領域に関連するキーワードを、Googleで検索してみよう。

現状上位表示されているサイトのドメインレーティングが自社よりも低ければ、自社のコンテンツが上位表示される可能性が高い。逆であれば、一筋縄ではいかないということを表している。

ただし、上位サイトのドメインレーティングの方が高い場合でも、良質なコンテンツをどんどん増やして検索エンジンからの信頼を獲得できれば、逆転するケースもある。ひとつの目安をお伝えするとすれば、上位サイトのDRが30くらいまでの領域であれば、後発メディアでも逆転を狙える場合が多い印象だ。

そのため、まずは自社サイト(あれば)のドメインレーティングを確認した上で、検索上位(3位以内)のサイトのDRを参照し、「自社より低い」または「30以下」であれば記事に取り組んでもよさそうだと判断できる。

このような方法で確認した上で、競合に勝てる見込みがなさそうな場合には、「より範囲を狭める」「ずらす」の調整を行った“サブ領域”を検討しよう。

4-4. 競合の強さとサブ領域の状況を踏まえて記事と動画のどちらかを選ぶ

競合の強さを把握できたら、それを踏まえて記事と動画のどちらかを選ぼう。この際に重要なのは、記事の競合が強いからといってすぐに動画に流れる必要はないということだ。

現状考えているコンテンツの領域では厳しくても、前述した“サブ領域”であれば競争が緩やかで、十分に戦えるケースも少なくないからである。

たとえば[不動産投資]では勝ち目がないとしても、[不動産投資 一棟マンション]のようにより範囲を狭める、[不労所得 種類]のように不動産投資に行きつく一歩手前の層にする(ずらす)などの調整によって、競合が弱い領域を見出すことも可能なのである。

もし自社の商材には記事が適していると考えるのであれば、まずは諦めずに狙いたいコンテンツ領域の周辺を精査してみよう。

その結果、記事では勝てそうな領域がどうしても見つからないということであれば、動画に舵を切ることになる。純粋にコンテンツの品質で勝負できる方を選ぶ、というわけだ。

もちろん、自社商材には動画が適しているという場合には、積極的にそちらを選んでOKだ。

5. 中小企業がコンテンツマーケティングを成功させるためのポイント

最後に、中小企業がコンテンツマーケティングを成功させるためのポイントをお伝えしておこう。

| 中小企業がコンテンツマーケティングを成功させるためのポイント |

| ◇ 徹底的に品質にこだわり、ユーザーの行動変容につながるコンテンツを作る ◇ 代表が自らコンテンツを制作する ◇ 自社の知見やノウハウを惜しみなく公開する ◇ 最初は極めてニッチな領域でコンテンツを展開する |

それぞれの内容について、解説していく。

5-1. 徹底的に品質にこだわり、ユーザーの行動変容につながるコンテンツを作る

まず何よりも重要なのは、コンテンツの品質に徹底的にこだわることだ。大げさではなく、本気で日本一を目指してほしい。

なぜなら、中小企業ではリソースの制約からコンテンツを量産することが難しく、数に頼れないのであれば圧倒的な品質で突き抜けるしかないからだ。それが中小企業の戦い方なのである。

圧倒的な品質のコンテンツを作れば、中小企業であっても各プラットフォームで数多くのユーザーに表示される。みた人は感動し、さらにコンテンツが拡散される。「この企業はすごい」と感じる人が加速度的に増え、莫大な見込み客を得られるのである。

コンテンツの品質を判断するには、以下のスケールを活用してほしい。

読んで終わり:0点 |

このスケールで最低でも8点を上回るコンテンツを積み重ねていこう。通常は7点以上を推奨しているが、コンテンツの品質を主軸に勝負する中小企業は、より高い水準を目指すべきだ。

現状世の中には、0~5点程度のコンテンツが溢れている。そこでもれなく8点レベルのコンテンツを発信し続けたら、それだけで突出した存在になれる。

たとえば、私たちのように「コンテンツマーケティング」に関する情報を発信するのであれば、効果的で即実践可能なノウハウを提供し、ユーザーが売上を伸ばし続けることで、コンテンツの品質が証明されていくのだ。

毎回ハズレなしで有益な情報を受け取れれば、ユーザーの信頼はどんどん積み上がっていく。「もうここを見れば間違いない」と思わせるほど、“この分野のトップ企業”という認識を獲得できるのだ。

ここまで来れば、あなたの会社が大企業か中小企業かなど、ユーザーにとってはもはやどうでもいい。

ユーザーが確実に行動変容できるように、「こうすべきだという明確な主張」と「このようにやるという具体的なハウツー」を表現するコンテンツを作ることをおすすめする。

【コンテンツは可能な限り内製しよう】

コンテンツを制作するライター(または動画クリエイター)は、可能な限り「社内から」確保しよう。圧倒的な品質を外注で実現するのは、現実的にかなり難しいからだ。

コンテンツの肝となる「明確な主張」と「具体的なハウツー」は、その分野でリアルに働いている人にしか語れない。経験に裏打ちされた言葉は、どれだけ腕のある外部ライターでも簡単には真似できないのである。

5-2. 代表が自らコンテンツを制作する

中小企業の代表は、自らコンテンツを作るようにしよう。特に運営を始めた初期段階では、非常に重要な要素になる。

企業のことを最もよく理解し、その理念を体現する代表が作ると、コンテンツの有益性は格段に高まる。企業の想いが詰まった独自の行動提案が実現するからだ。

それによって、中小企業に欠かせない「圧倒的な品質のコンテンツ」が担保されるのである。

さらに、代表の姿勢に触れてそれに倣おうとする意識が社員全体に浸透し、みんなでどんどんよいコンテンツを作ろう!という土壌も作られる。

具体的には、代表自らが構成・執筆(撮影)を担うとともに、他の社員が作ったコンテンツを公開前に確認してフィードバックする。これを可能な限り実践できるのが理想的だ。

5-3. 自社の知見やノウハウを惜しみなく公開する

中小企業では、自社が培った専門的な知見や効果的なノウハウをコンテンツ化し、惜しみなく公開しよう。

なぜなら、大企業はブランド保護の観点から情報発信にさまざまな制約があり、同じようには踏み切れないことが多いからだ。だからこそ、中小企業が通常なら社外秘にするような情報まで思い切って公開すれば、それ自体が大きな差別化であり、強力な武器になる。

専門的な知見や効果的なノウハウを受け取ったユーザーは、価値ある情報を無償で届ける企業の姿勢に心を動かされる。同時に、有益かつ明瞭な情報からその企業の専門性の高さを体感し、「この企業なら信頼できそうだ」という気持ちが芽生えて、問い合わせや購入といった行動を起こすのだ。

バズ部も、コンテンツマーケティングで成功するための方法を完全無料で公開している。それは私たちがお客様を支援するときに実際に活用している方法であり、つまりは商品そのものだ。本来であれば有料の情報なのである。

そのため、ユーザーはバズ部式マーケティングをすぐに実践できる。そうして実際に成果を上げ、「このメディアは本物だ」という信頼が広がったことが、売上50億円という実績につながっているのだ。

ユーザーのためとあらば自社の財産を気前よくシェアすることが、中小企業の武器となる圧倒的なコンテンツを実現するとともに、あなたの会社から買いたいという気持ちを後押しするのである。

5-4. 最初は極めてニッチな領域でコンテンツを展開する

最初は極めてニッチな領域に焦点を当て、そこに集中的にコンテンツを展開しよう。

すでに競合が地位を確立している領域で中小企業が後発隊として成果を出すのは、かなり困難だ。前述したように、プラットフォームによっては企業の規模や知名度がコンテンツの露出を左右する場合もある。

だからこそ中小企業には、特定の狭い領域に絞って専門的な情報を発信することで成果を出しやすくするという戦略が不可欠になってくる。

ニッチな領域は競合が少ないために、「この分野ならこの企業」というユーザーの信頼を獲得しやすい。また限定的な領域ほど、当該領域で課題を抱えているユーザーに対してピンポイントで最適解を提供しやすいため、コンバージョン率が高くなるのだ。

たとえば不動産投資の領域なら、「地方エリア×20代サラリーマン投資家向け」や「空き家×地方移住者のためのリノベ投資」」など、ターゲットを具体的に絞り込んだ領域が狙い目になる。「〇〇といえば自社」というポジションが獲得できる領域を見つけ出そう。

極端な話、現状の検索ボリュームがゼロでもよい。検索ボリュームゼロは、ユーザーニーズゼロを意味するものではないのだ。極めて少なくても、その情報を欲している人は存在する。まだ誰もいいコンテンツを出していない“空白地帯”だからこそ、大きなチャンスになるのである。

こうしてなるべく効率的に最初の成果を出しつつ、少ないコンテンツ数でも勝負できる土台を築いて、それから必要に応じてテーマ領域を広げていくのが、中小企業が成果を最大化する最短ルートなのである。

検索ボリュームがゼロでも成果が出る件については、以下の記事で詳しく解説している。

参考記事:検索ボリュームがゼロのキーワードなのに、あなたのサイトのCVを倍増させる可能性が!

6. まとめ

本記事では、中小企業におけるコンテンツマーケティングの考え方・やり方について詳しく解説した。以下に要点をまとめよう。

中小企業こそ、コンテンツマーケティングに取り組むべきだ。それは以下の理由による。

・ 各プラットフォームは企業の規模や知名度ではなくコンテンツの質を評価する |

コンテンツにもさまざまあるが、「記事または動画」から始めよう。その際に中小企業では、商材特性に加えて競合の状況をしっかりと考慮する必要がある。そうすることで、検討度合いの高いユーザーを効率的に集客することができるのである。

中小企業がコンテンツマーケティングを成功させるためには、以下のポイントを押さえよう。

・徹底的に品質にこだわり、ユーザーの行動変容につながるコンテンツを作る |

リソースに限りがある状況でも売上や採用を伸ばしたい――そんな中小企業にとって、コンテンツマーケティングは合理的かつ効果的な最適解だ。本記事であなたの背中を押すことができたなら、嬉しく思う。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。