コンテンツマーケティングでいち早く大きな結果を出すには、”無駄”を徹底的に排除しなければならない。

時間のかかりやすいマーケティング手法であるコンテンツマーケティングでは、特に現場で起きやすい無駄の把握と回避策を知って取り組むかどうかで、求める成果までのスピードや量は劇的に変わってきてしまうのだ。

成果を鈍化させたり、成果の最大化を阻み、無駄なリソースと時間を費やしてしまう因子はフェーズ別に大きく以下の3つに分類される。

戦略・設計フェーズの”無駄”

サイト構築・制作フェーズの”無駄”

運用フェーズの”無駄”

ぜひ最後まで読んであなたのコンテンツマーケティングに潜む無駄を排除してほしい。

きっと今よりも早く大きな結果をスムーズに出せるようになるはずだ。

第1章. 戦略・設計フェーズの”無駄”

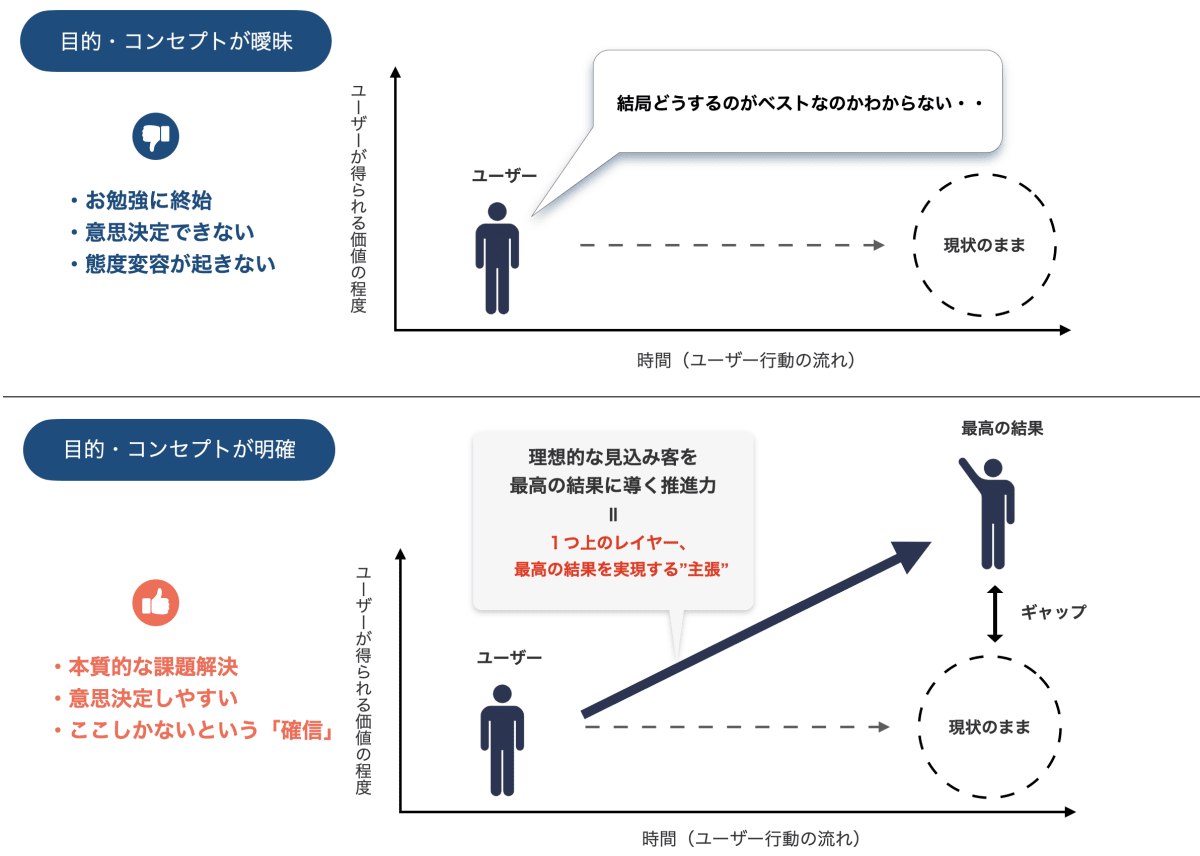

無駄1. 目的・コンセプトが曖昧なままコンテンツを作る

オウンドメディアの”本来の目的”や、そのメディアでユーザーに約束する”コンセプト・理念”をはっきりと言語化できていないまま、プロジェクトをスタートさせるのはやめよう。

目的・コンセプトに紐付いた一貫したキーワード選定・コンテンツ企画・記事内での主張ができなければ、大きな無駄・機会損失を生じさせている可能性が高い。

なぜそう言い切れるのだろうか。

誰に対してなぜ・何のためにコンテンツを発信し、その結果としてどういう状態・未来を実現するサイト・コンテンツを作っていくのか?

この問いを真剣に考えないで始める弊害は数え切れないが、私がこれまで目にしてきた主要なものは以下が挙げられる。

目的・コンセプトが曖昧なために起こる弊害

・SEOで結果がでても、その先のコンバージョン・売上という側面で全く結果がでない

→コンセプトが弱い・無いサイトの最たる特徴は、ユーザーの行動や認識を変えてあげるための推進力となる”主張”が記事の中で圧倒的に薄い。

コンテンツを管理する人も書く人も、SEO対策・上位表示自体が目的にすり替わった議論やライティングに終始しており、SEO的な情報コンテンツに終始してしまう。

結果として、そのコンテンツは情報収集としては役に立つが、サイトコンセプトに基づいた”強い主張”がないので態度変容が起きない・重要性が認識できないという状態になる。

・一貫性のないコンテンツ企画・作成が横行し、成果スピードに大きなマイナスをもたらす

→オウンドメディアは、企業が発信する情報媒体の中でも特に発信できる内容の自由度が高い。

だからこそ「企画記事」や「ブランディング」といった言葉を隠れ蓑に、本来の目的・理念から逸れコンテンツを作り、得られる成果量やブランドの強度を弱めているケースが多い。

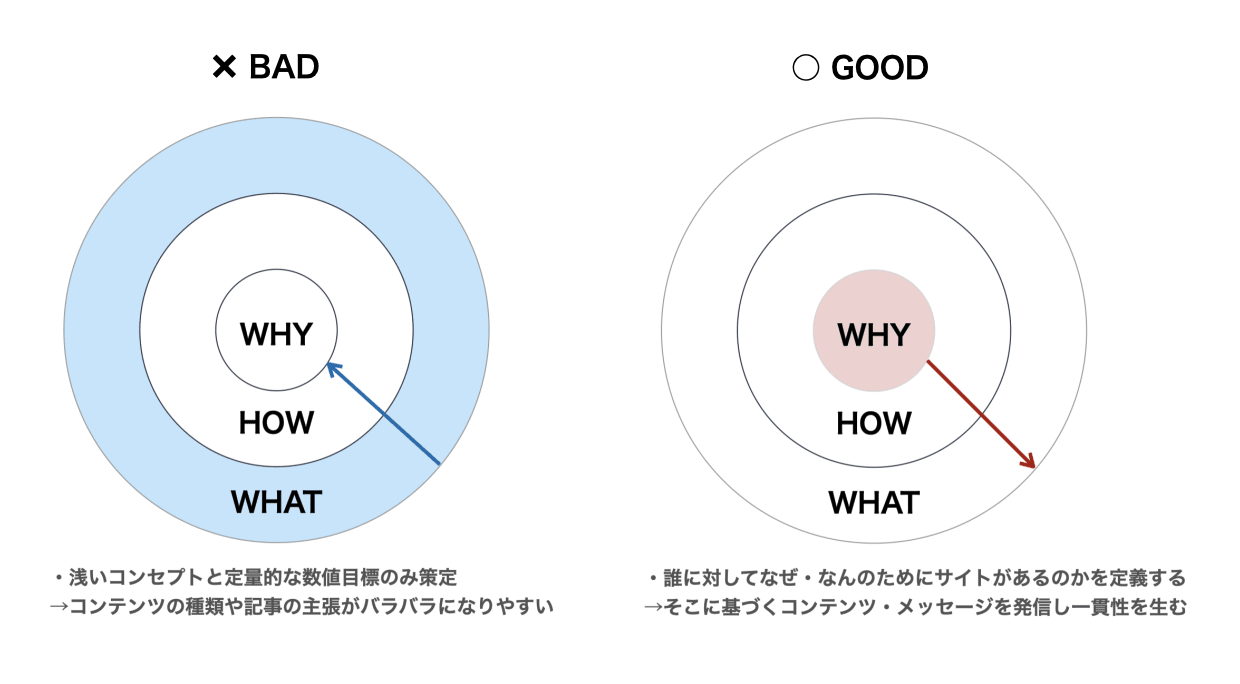

コンセプト・目的がコンテンツマーケティングという取り組みそのものの中心(Why)にあり、それを実現するためのHowやWhatがマーケティングで結果を出すための基本だ。この順番だからこそ、無駄なことをしなくなるし、意思決定の軸やメッセージもぶれず強い一貫性を生み出す。

1記事にかかるリソースやコストは、コンテンツマーケティング・SEOに取り組む人であれば嫌というほどわかるはずだ。

もしあなたがオウンドメディアを起点としたコンテンツマーケティングを行うなら、必ず以下ゴールデンサークルの中心から言語化し、プロジェクトを進めていこう。

無駄2. ペルソナの解像度が低く、キーワードの抽出漏れや設計ミスを起こす

ターゲットペルソナの解像度を、年齢・性別・職業・所得・家族構成などの”デモグラフィック”、いわば単なる属性情報のみ言語化・共有して進めるのはやめよう。

なぜならキーワード設計・コンバージョン設計・コンテンツ設計など、コンテンツマーケティングで結果を出すための核となるあらゆる施策・アウトプットの質が著しく低下してしまうからだ。

ペルソナの解像度をサイコグラフィック情報まで深ぼろう

デモグラフィックも重要だが、より重要になるのがターゲットペルソナの”サイコグラフィック情報”だ。サイコグラフィック情報は、見込み客の強力な行動トリガーである”インサイト”を見つけるための入り口となる。

※インサイト:データでは見えてこない真実であり、心の奥深くに存在する感情やニーズ。

例. 男性向け医療脱毛クリニックのデモグラフィックとサイコグラフィック情報

デモグラフィックデータ:

・年齢層:20~40代

・性別:男性のみ

・年収:100〜600万と広そう(大学生、メインのビジネスマンだと400〜600万程度)

・美意識が高い男性・朝の髭剃りに煩わしさを感じている男性が広い戦略ターゲット

サイコグラフィックデータ:

・毎朝の”わずらわしさ”から解放されたい

・青髭等のコンプレックスを克服したい

・頻繁な髭剃りによる肌荒れやニキビのできない顔にしたい

・自分に自信を持ちたい

・綺麗な見た目はビジネスの結果も左右すると思っている

・綺麗で清潔感のある肌を手に入れて女性からモテたい・印象をよくしたい

・脱毛は痛そうだし、怖い

・医療脱毛はエステ脱毛に比べて高そう

サイコグラフィック情報まで深掘りすることで、見込み客が潜在的に感じている課題感・趣向性・価値観・気持ちまで徹底的に解像度を高めることができる。それにより、表面的なアプローチではなく、心に刺さるコンテンツのテーマやメッセージなどがよりイメージしやすくなる。

逆に言うと、ここまでペルソナを鮮明にイメージできていないと危険だ。ペルソナには響かないズレたコンテンツを作り続け、ズレたキーワードを選定し続け、結果的にいつまで経ってもコンバージョンに繋がらない事態になってしまう。

無駄3. 需要のないキーワードで記事を書く

ブランディングや認知拡大というそれらしい大義名分の元、求める成果に対して意味のないキーワード(テーマ)で記事を書くのは絶対に避けなければならない。特に最初の半年〜1年に関しては絶対だ。

特に明確な数値目標を追う中ではとてつもない機会損失につながる。

意味のないキーワード(テーマ)とは以下のものを指す。

・検索需要のないキーワード

・コンバージョンに繋がらないキーワード

1つずつ見ていこう。

検索需要のないキーワードで戦わない

これは特に企業の方が多い。「弊社のこだわりについてコンテンツを書けばコンバージョンするはず」とおっしゃるのだが、検索ボリュームがない・極端に少ないので、いざそのページの閲覧数を確認するとほとんど見られていない。原則中の原則だが、検索需要のあるキーワードでないとそもそも集客ができない。検索需要があるキーワードに視点を変えられないか、戦略を練る必要がある。

コンバージョンに繋がらないキーワードで戦わない

たとえ検索需要はあっても結局コンバージョンしないようなキーワードで戦うことも無駄だ。単に「検索数が多いから」というだけでキーワード選定をしてしまうケースが多々見られる。しかし、そこにあなたの独自視点や優位性を入れられないようなコンテンツだと、人を惹きつけることができずに終わってしまう。つまりWebサイトへの集客ができたとしても、結局売上にはつながらないのだ。検索需要があるか考えつつ、「この会社こそ選ぶべきだ!」と意思決定させるようなコンテンツをうまく配置させていく必要がある。

まずは求める結果を最短で達成するのに必要なキーワードを徹底的にリストアップし、編集長はそのリストの中の優先度の高いキーワード以外は横道に逸れないようにしなければならない。成果に直結しないコンテンツ作りに割くリソースや時間・費用対効果を常に意識し、上層部からの指示でも”今”そういったコンテンツを作るべきタイミング・フェーズではないのならしっかり説得しよう。

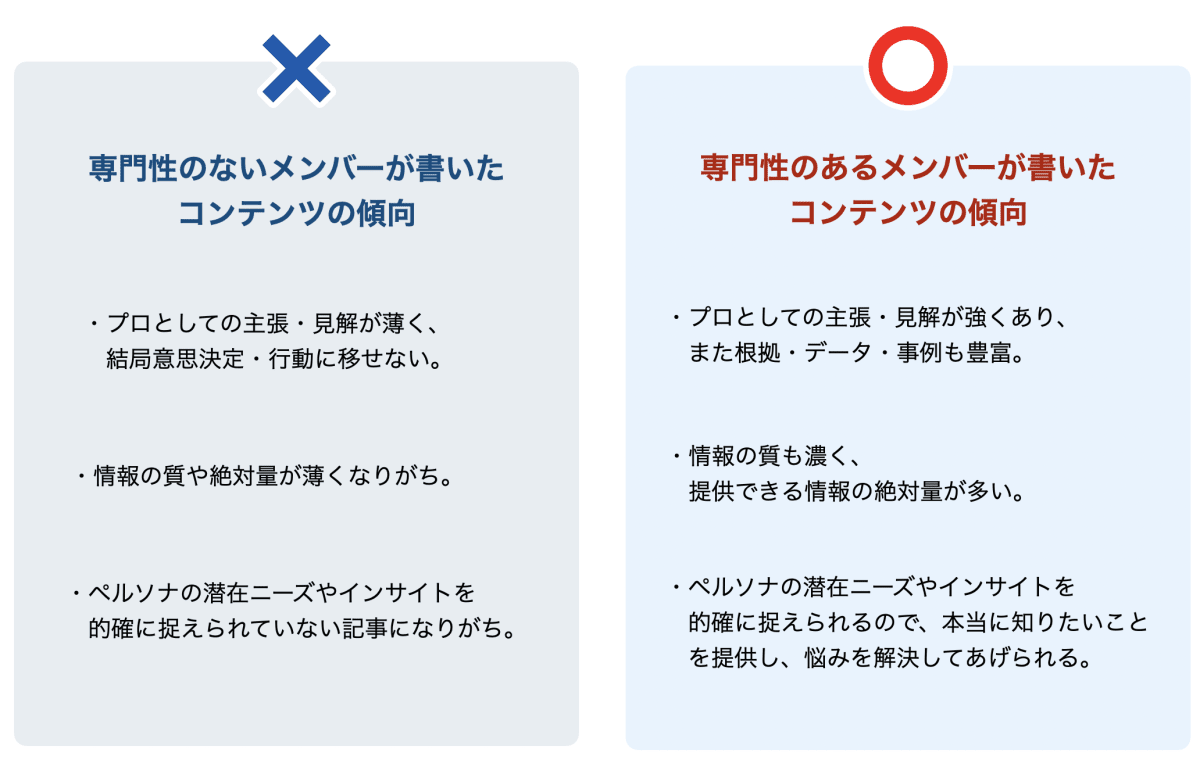

無駄4. 専門性のないメンバーばかりでコンテンツが弱い

結果がでるサイト・そうでないサイトを決定づける大きな要素の1つが、コンテンツからプロとしての専門性が感じられるかどうかだ。ちょっと探せばすぐに見つかるような情報を集めただけのコンテンツには価値はない。検索ユーザーが持つ課題に対して具体的なアドバイスがあり、それを裏付ける根拠もあってはじめて「この会社に頼んだら間違いないな」と確信させることができる。つまり、あなたのビジネスにおいて、知識、経験、高い専門性を持つメンバーが参画することが絶対条件だ。

しかし、「コンテンツ作りは大変だから」と経験も知識も浅い新人だけに任せたり、外部のライターに丸投げしたりするケースが見られる。それではユーザーを惹きつけるコンテンツは作れず、結局誰も魅了しない、つまりコンバージョンに繋がらないコンテンツを量産するだけになってしまう。

もし専門性の高いメンバーがライティングできないなら、少なくとも監修やチェック担当としてプロジェクトに巻き込もう。

例. 専門性の高いコンテンツで14億円の売上を獲得する不動産投資会社

不動産投資事業を行うクライアント様の事例を紹介しよう。

非常に高単価商材でありSEO激戦区であるこの業界で、このクライアント様はメディアをローンチして10ヶ月で14億円以上の売り上げをブログ経由で獲得している。このブログの特徴は、単なる語句の解説などではなく、プロからの「一歩踏み込んだ行動提案」にこだわっていることだ。

実際に記事を読んでそのままコンバージョン・成約まで至った方に「なぜ弊社を選んでくれたのか」を聞くと、記事の内容がわかりやすくロジカルであり、想定されるリスクなども包み隠さず言及していたことで安心と期待が持てたということだった。

以下はその時にいただいた実際の声である。この内容を参考に、あなたのコンテンツがこういった声をもらえるような内容になっているかぜひ見直してみてほしい。

掲載されている記事の内容が分かりやすく、かつとてもロジカルであったため、思い切って無料面談を申し込みました。

以前から、節税目的の不動産投資については、いろいろと疑問があったため、面談の前から質問事項をたくさん用意していたのですが、担当いただいた方に誠実かつ適切にご対応いただき、とても好印象でした。

節税目的の不動産投資が必ずしも適切でないケースや、想定されるリスクについても包み隠さず言及いただいたことや、何がなんでも契約をさせるという強引さもなかった一方、必要な作業については迅速にご対応いただけたことも安心材料でした。

結局、面談をお願いしてから二週間以内に購入を決めました。不動産投資については、以前よりいろいろな業者から強引なアプローチがあったため、業界に対するイメージは正直あまり良くなかったのですが、〜〜〜さんのご対応には随所に誠実さが感じられました。

今回が初めての投資物件のため、実際の節税効果等については今後いろいろとはっきりしてくるのですが、これまでのご対応からも、安心と期待を持って良いのではと確信しています。

無駄5. 本当に追うべきKPIが定義されていない

コンテンツマーケティングを始めた本来の目的に沿ったKPIを設定し追い続けよう。そうでないと、ズレた観点で評価してしまうため、結局いつまで経っても目的を達成できない。

・コンテンツマーケティングを通じて、心の底から絶対に達成したいゴールは何か?

・そのゴールを達成するために、非常に重要かつ連動してくる中間ゴールは何か?

これらの問いに明確に答えを持ち、達成するために見るべきKPIを取捨選択していこう。

例えば、最も多い間違いが、PV数と最終コンバージョン数(問い合わせ等)しか見ないケースだ。PV数は社内でサイトの成長度合いを最もわかりやすく綺麗に見せられる指標ではあるが、売上向上が目的だとするとコンバージョンにつながっていなければ意味をなさない数字だ。また、最終コンバージョン数だけ見ても、その途中のCTAクリック率やLP到達率なども見ないと「どこでユーザーが離脱してしまっているのか?(どこを改善すべきか)」がわからない。

KPIを複雑にしていくつも追う必要はないが、本当に目的に沿ったKPIを追っているかは定期的にチェックしていこう。特にマーケティング担当者は「成果を見せなければならない」というストレスで、見た目は良いだけの本来意味のない数字に寄ってしまいがちだ。

売上向上が目的ならば、すでにパフォーマンスの高いコンテンツを分析するのも一つの手だ。そこから理想的な検索順位、タイトルクリック率、滞在時間、被リンク数が見えてきやすい。

別記事「効率的に最大の成果を出す為のコンテンツマーケティングのKPI設計」でKPI設定のコツを紹介しているので、こちらも参考にしてほしい。

無駄6. プロジェクトが途中で頓挫することが一番の無駄!

コンテンツマーケティングは生半可な気持ちでできるようなプロジェクトではない。少なくとも半年や一年ほどは必要な長期施策であるため、成果が見えない状態でしばらく大変なコンテンツ制作をし続けなければならない。覚悟と準備なしに始めてしまった故に、そのストレスに耐えられずに途中でやめてしまうチームは多い。これが一番の無駄だ。それまでの時間も労力も全て意味がなくなる。

コンテンツマーケティングで成果を出すためには、継続するための体制の確保、やり抜こうとする情熱、そして経営層と現場の足並みを揃えることが不可欠だ。

特に厄介なのが、経営層と現場チームの温度感に差があることだ。優秀なチームなので続ければ必ず成果が上がるはずなのに、経営層からの一声でやめてしまった会社は数知れず、非常にもったいない。最初に両者の足並みを揃えておかないと私の経験上、必ず以下のような問題が発生する。

・上層部から一方的にこんなコンテンツを作れという指示が降りてきて、本来作るべきコンテンツにリソースを割けない

・売上の貢献として即効性がないので、社内で知見や専門性を有するメンバーをアサインしないという意思決定が下される

・結果が見えないので、開始から1年も経過せずにプロジェクトを打ち切る

現場と上層部にコンテンツマーケティングに対する熱量や目標・期待値のズレがあると上手くいかない。

自社にとって本当にコンテンツマーケティングが最適かという視点を論理的に説明し、特に以下の3点はしっかりと理解してもらって足並みを揃えておこう。

実際にコンテンツマーケティングで大きな成果を出してきた担当者に、プロジェクトスタート前にやっておいてよかったことは何かを聞くと、以下を真っ先に上げる人は多い。

・良質なコンテンツ作成こそ成否をわけるマーケティング手法であることをしっかりと初期に上層部に理解してもらうこと

・中長期的な視点(最低1年)で腰を据えて本気で継続しないと、結果が出にくいマーケティング手法であること

・コンテンツマーケティングを会社として本気で取り組むのことの経営への有効性を理解してもらうこと

第2章. サイト構築・制作フェーズの”無駄”

次にサイトを構築・制作していくフェーズの中で起きやすい無駄を紹介していく。

無駄7. サイトの成長フェーズにそぐわない”無意味なこだわり”

コンテンツマーケティングにおけるオウンドメディアは、サイトの成長に合わせてカスタマイズするのがおすすめだ。

初期のような十分な集客・上位表示が実現できていない状態で、サイトデザインや機能などに必要以上にこだわってもあまり意味がない

例えば、あなたがこれから新規ドメインで見込み客の集客を目的とした新ブログを立ち上げるとする。

成果は1年である程度出す必要があるとしよう。

そこで、TOPページのデザイン要素・サイトにもたせる機能に、業界の成熟したサイトと同じような機能性・インターフェースを最初からてんこもりでサイトの仕様を要望したり、キャッチコピー決定までに多くの時間を費やし、プロジェクトの開始からサイトのオープンまで仮に4ヶ月を費やすとしよう。

はっきり言ってこれはとても無駄なことだ。

この時点であなたは貴重な1年の1/3を費やしており、コンテンツ公開〜インデックス〜上位表示までのスパンを考えると、競合に大きく出遅れていると考えて良い。

はっきり言って、ローンチしてから当面の間はTOPページが頻繁に閲覧されるようなケースは少ない。

オウンドメディアにおいて最初に見られるページのほとんどは、まず”記事ページ”であり、そこを起点に必要なコンテンツを回遊、もしくは記事から直行でCVを狙いにいく。

あなたが参考にしている業界のリーディングサイトも、サイトリニューアルを経て今の形になっているケースは少なくない。(※実際にバズ部のクライアントもそのケースが多い。)

まずはプロジェクトスタートから、早ければ1ヶ月、遅くとも2ヶ月以内にはサイトを公開し、まずコンテンツを積み上げて、1秒1日でも早くユーザー・検索エンジンに、まずはサイトやコンテンツを認知してもらう・インデックスしてもらうことを、コンテンツマーケティングの初期フェーズでは大事にしなければならない。

結果をだすために無関係かつ、プロジェクトに遅延をきたすような、社内からの”こだわり”や”要望”は、あなたがしっかりとコントロールし前に進めなければ、結果として大きなロス・無駄を被ることになるので注意しよう。

※もちろん、サイトリニューアルや既存サイトでコンテンツマーケティングをある程度実施しているケースなどはこの限りではないし、TOPページは適当で良いということではない。

無駄8. CTAが配置されていない

実は意外と多いのが、CTA(Call To Actionの略。行動喚起のボタン・バナーをここでは指す)が未配置、もしくは不足しているケースだ。基本的にWebでは、こちらからうまく誘導しないとユーザーは行動しない。メインのコンテンツが見づらくなるような見せ方や量のCTA設置は論外だが、設置しないことも問題だ。大きな機会損失になりうる。次に見たくなるコンテンツ・資料・事例などを適切に配置して誘導してあげよう。

サイト内におけるCTAには大きく以下が挙げられる。しっかりと吟味して配置しよう。

- TOPファーストビューのCTA(特にBtoBの場合)

- グローバルナビゲーションのCTA

- スマホメニュー内のCTA

- 記事下(まとめの直下)のCTA

- PCのサイドCTA

- 画面追尾型のCTA

- 記事のh2の上(下)のCTA

- 事例ページや料金ページ内の最下部のCTA

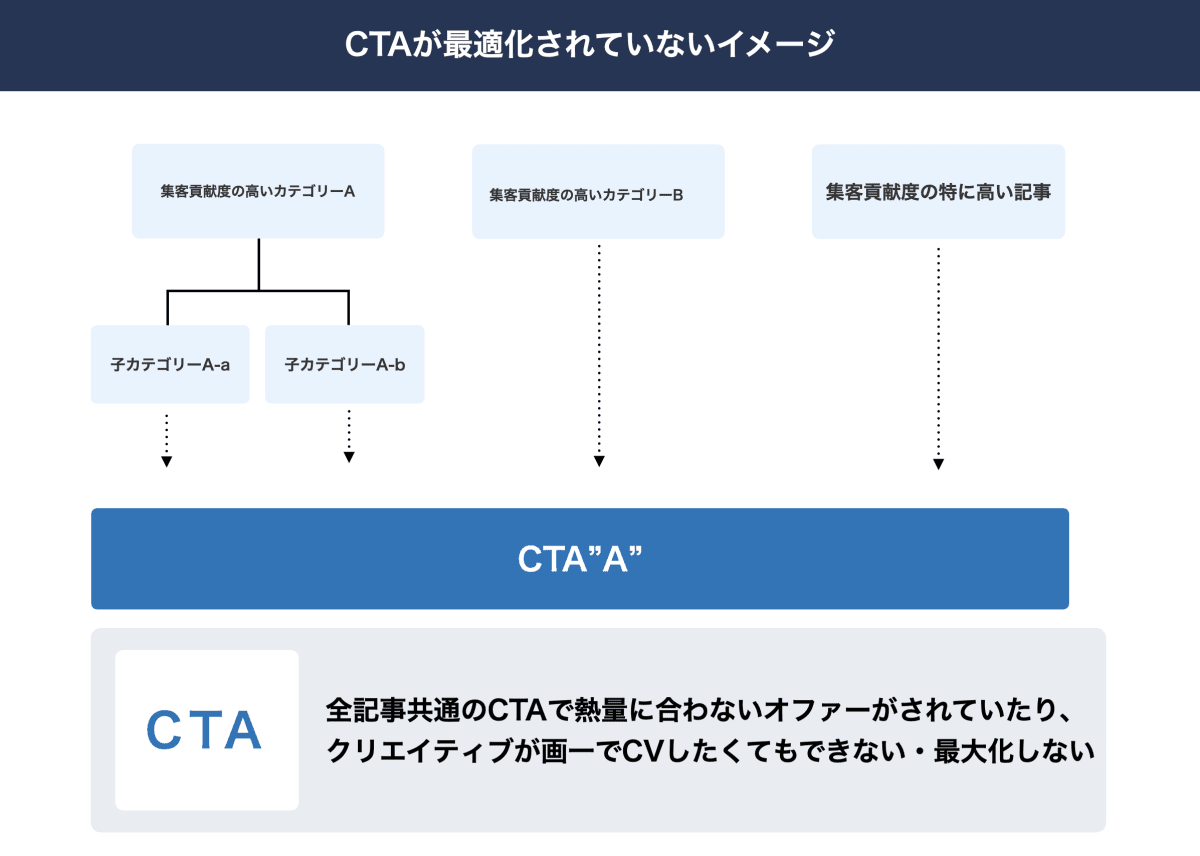

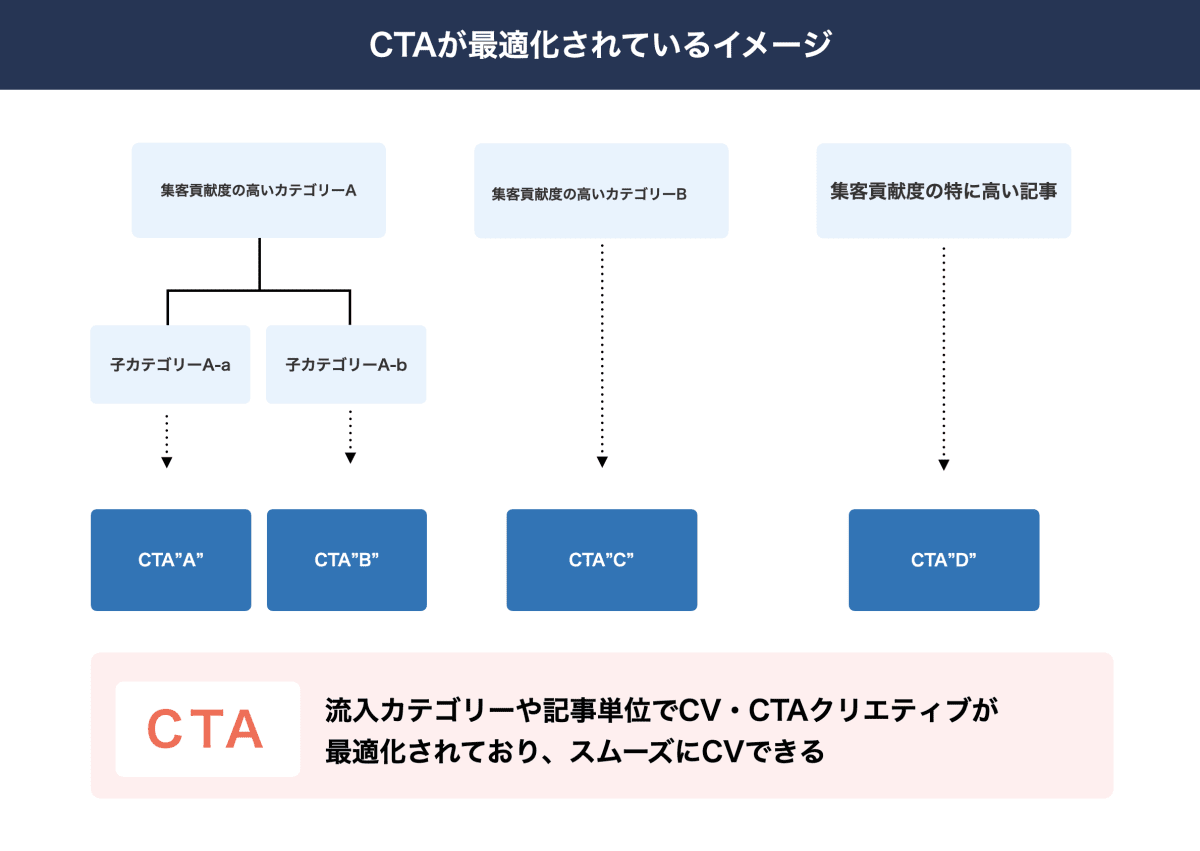

無駄9. CTAの内容がコンテンツごとに最適化されていない

CTAはコンバージョンを増やすために、最も改善効果の高い部分だ。

しかしサイトの集客量は十分なのに、CTAのオファー内容そのものやクリエイティブが「カテゴリ」「記事」単位で最適化されておらず、機会損失の面で無駄を生じさせているケースは少なくない。

記事コンテンツはカテゴリ・子カテゴリ単位で細かく体系的に整理しておき、CTAはそのカテゴリ・記事を閲覧するペルソナに最もマッチするオファーハードル・クリエイティブに最適化しておこう。

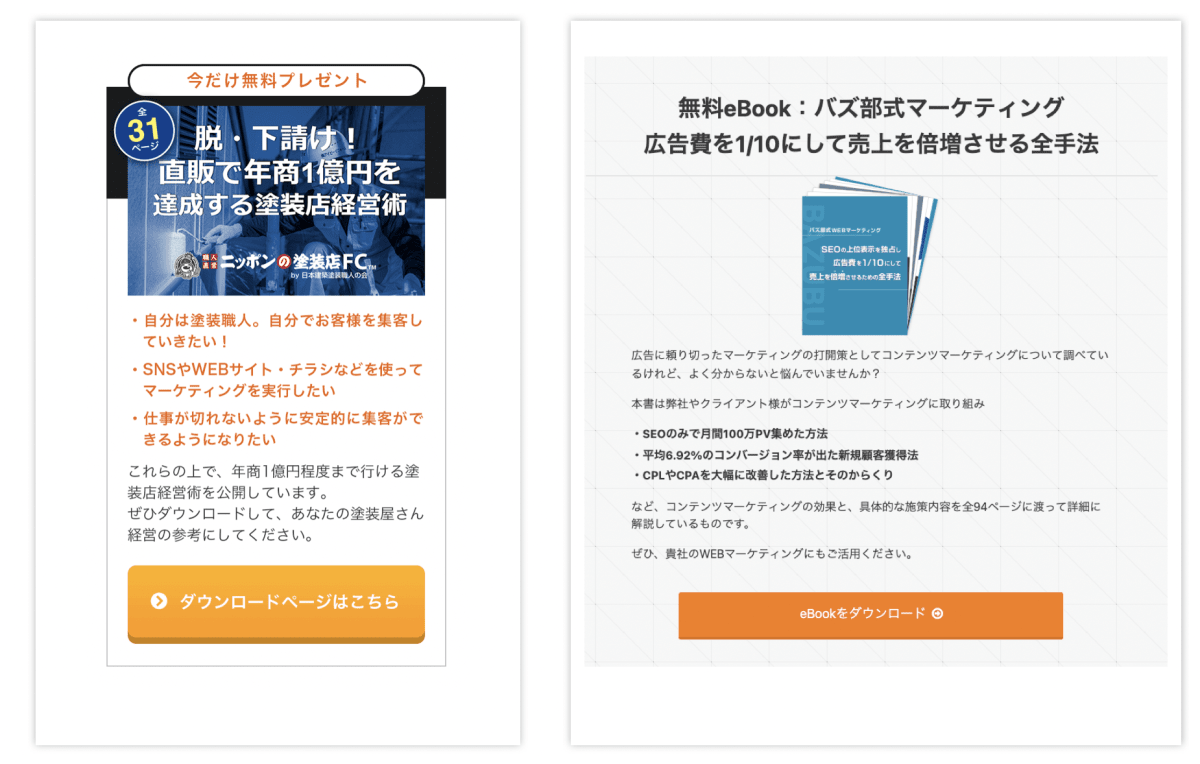

無駄10. CTAのオファーにベネフィットが含まれていない

「そのCTA、誰が押したくなるの?」というCTAは意外に多い。クリックにおける機会損失という側面でも無駄である。

なぜ押したくならない・実際に押されないのか?

多くのCTAは、押すことの”ベネフィット”を提示できていないからだ。

記事を読むユーザーが興味・関心があるのは、あなたの商品やサービスではない。あくまで”記事の内容”だ。そのような前提の中で希望のアクションを起こしてもらうには、鮮明で具体的なベネフィットをCTAに記載しよう。記事を読むユーザーが抱える「避けたい痛み」と、それを回避する「快楽」といった観点でメッセージを作ることも効果的だ。

【タイトルにわかりやすいベネフィットを記載している例】

無駄11. 無駄に多いフォームの情報入力欄

あなたのサイトは無駄に多いフォームの情報入力をユーザーに求めていないだろうか?

ユーザーに要求するフォームが多ければ多いほどCVRは低下する。

入力フォームは必要最低限の項目しか設けないのが鉄則だ。名前と会社名、メールアドレスだけでよいケースは多々ある。

取得したところで変わらない・影響のないものは排除しよう。

【チェックリスト】

- メールアドレスの確認欄は本当に必要?

- 性別や生年月日の情報まで本当に必要?

- ふりがなの入力は必要?

- 詳細な住所情報は本当に必要?

- 「記載式」を「チェック・選択式」に変更できないか?

無駄12. ユーザーに余計なクリックを求める

オウンドメディアにはEC・物販サイトと違って、購買の熱量が高いユーザーが集まるわけではない。目的のページにアクセスするまでに、求めるアクション量が多ければ、それだけ離脱率も上がる。

そのため、ユーザーに起こしてほしいアクションまでは、常に最短のクリックアクションで達成できるようなユーザーインターフェースを心がけよう。

また「わかりやすさ」も重要だ。不必要な英語や専門用語でわかりにくくしてはいけない。情報リテラシーが低いユーザーが初訪問でも、理解できるわかりやすい表記にしよう。

以下をチェックしてみてほしい。

- 頻繁に見られるページがドロップダウンメニュー内に隠されていないか?

- 「料金」「サービスページ」「事例ページ」がメニューからワンクリックで到達できるか?

- グローバルナビゲーション(メニュー)の表記は日本語でわかりやすいか?

- よく見られるページは大きく表示されており、ボタンデザインにメリハリがあるか?

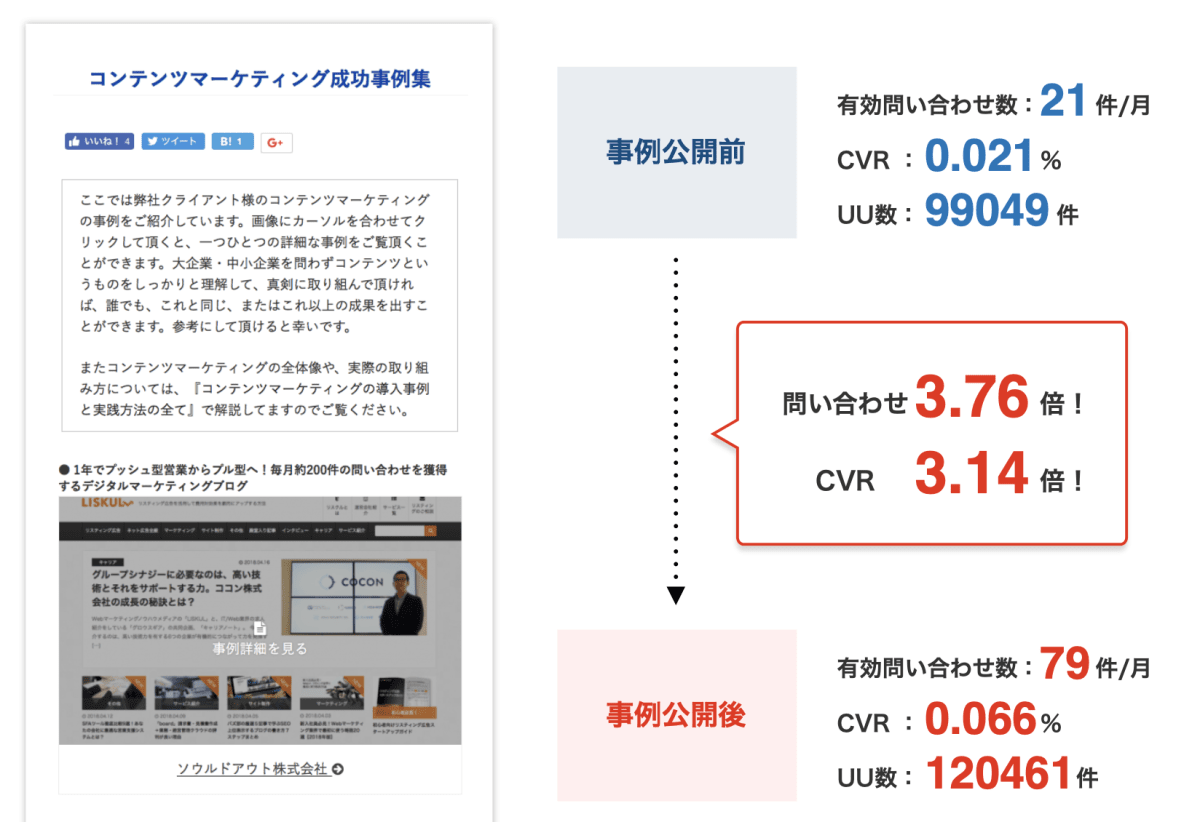

無駄13. 無機質な事例・お客様の声ページ

サイトを作る際に、事例ページやお客様の声ページを作成するのは非常に効果的だし、ぜひ最初の段階から掲載できるのであればすべきだ。

しかし、単に情報を並べただけの無機質なページだと全く意味がない。「ここの会社で間違いない!」という強く確信させる内容でないと、問い合わせは生まれず忘れ去られるだけだ。

バズ部が定義する良い事例コンテンツの定義は以下だ。

”見た人に強い確信を生み、強烈な擬似体験を提供する事例コンテンツ”

こういった事例ページやお客様の声ページであれば、コンバージョンに大きく寄与するのでぜひページ作成自体はやるべきだ。

以下は実際のバズ部の事例コンテンツ公開前後の成果データだ。

ぜひ実際にバズ部の事例ページを見てみてほしいのだが、簡単にここでコツを紹介しよう。

① 事例の”内容そのもの”が厳選されており、圧倒的であること

医師や士業など、事例やお客様の声の”数”自体が、見込み客が信頼性を感じる要素であることもある。

だが、コンテンツマーケティングメディアにおける事例・お客様の声ページの役割は、リードナーチャリング(見込み顧客の育成)だ。

つまり、ただ事例を載せるのではなく、”誰に読んでもらって、その事例を読んだ人は、どういう認識・感情をもてる事例ページにするのか”を設計しておくことが重要になる。

まずはあなたが理想とする象徴的なペルソナを数パターン言語化し、それに近い事例をできるだけ掲載できるように尽力しよう。

大事なのは”重要な見込み客”と”事例ページ内で起こしたい知覚刺激”を定義し、その事例を見たユーザーが心を動かす事例を作ることだ。数<質を重視しよう。

② 商品・サービスを疑似体験できること

顧客の購買フェーズ(認知→興味→比較・検討→購買)に落とし込むと、事例ページを真剣に見るユーザーの多くは比較・検討フェーズであり、ここに依頼して本当に大丈夫なのかという心理的な障壁を取り除くものでなければならない。

つまり、もう少し具体的に言うと、事例ページには以下のような要素を情報としてしっかりと記載しておくことが重要になる。

・具体的で視覚的にも理解しやすい事例を通して得られた”最高の結果・費用対効果”

・ホスピタリティや献身性など、機能的な価値だけでなく、顧客に提供した情緒的な価値

・検討段階で意思決定時にユーザーが特に重視したポイントと、そこに対してなぜ選んだのかの理由

・商品やサービスがかなり鮮明にイメージできる文章・画像・動画・イラスト

・依頼前にサービスや商品の利用プロセスで生じる問題や不安をどうカバーしたり、乗り越えたのか

・実際に提供された商品・サービスへの生々しい感想・意見

無駄14. 価格の妥当性(費用対効果)がわかりづらい料金ページ

料金ページはもちろんだが、サービス紹介ページ、LPなど、顧客の購買フェーズ(認知→興味→比較・検討→購買)でいうところの比較・検討フェーズに閲覧されるコンテンツには、価格の妥当性・費用対効果をできるだけわかりやすく見せよう。

ユーザーが価格が気になってそのページを見ても、結局その価格の妥当性や費用対効果を正しく知覚・認識できなければ無駄になってしまう。単に価格を見せるだけでなく、その価格の根拠となるサービスの価値やベネフィットをうまく伝える必要がある。

見込み客の情報リテラシーに寄り添って、価格の妥当性が理解しやすい見せ方を検討しよう。

第3章. 運用フェーズの”無駄”

次に実際の運用フェーズでよくある無駄を確認していこう。私が実際に多くの企業で見てきた無駄なのでよくチェックしてみてほしい。

無駄15. ただ記事数を確保するための外注記事の量産

記事の更新頻度やコンテンツの数は、もちろん今もSEOで非常に重要だ。

特に、”キーワード単体”ではなく、情報の塊である”トピック”単位で評価されやすいSEOの状況を考えると、質の高いコンテンツの数や更新頻度を高める施策・ディレクションは、コンテンツマーケターにとって最も重要なタスクだ。

ただここで注意したいのが、”記事数を担保すること”が目的になっているケースだ。例えば、数を重視しすぎている企業でよく目にするのが以下のような無駄だ。

・ノウハウや経験のない外部ライターに難易度の高いキーワード(ビックワードや専門性を求められるワード)を外注記事に割り振って、結局修正の工数を多く割かれる。ただ出来上がるコンテンツの質感は全く良くない。

→工数・コストの無駄・機会損失

・CV貢献度の高いロングテールワードを外注記事に割り振っていて、出来上がるコンテンツ内に、態度変容のポイントや商品・サービスがキーワードのペルソナごとに最適な訴求になっておらず、CVRを落としている。

→CVの機会損失

・コンテンツを増やすことにリソースを振りすぎていて、過去記事の手入れ・メンテナンス・重複チェックが十分にできていない。

→SEOの結果における機会損失

以下の2点を常に意識して、運用の無駄を無くそう。

1. 外注のライターに振ってパフォーマンスが最適化されるキーワードなのか-専門性が高いキーワードではないか

-プロとしての強い主張が必要かつ重要なキーワードではないか

-ビックワードすぎて、広く浅い記事になる懸念のないキーワードか、など。

2. 現状の公開済み記事数やSEO・CV状況を見て、過去のリライトやメンテナンスにしっかりとリソースを割くべき状況ではないか

無駄16. 検索意図(ニーズ)が重複するコンテンツを複数書く

キーワードカニバリゼーション(キーワードの共食い)はSEOの結果だけでなく、コンテンツマーケティングの取り組み全体で大きな無駄を生む要因なので注意しよう。

【カニバリによって生じる無駄・弊害】

・検索順位が安定しない

・狙っているコンテンツで上位表示されなくなる

・CVを逃してしまう

・工数の無駄が生じる

バズ部ではキーワードカニバリゼーション問題の本質は、同じ「キーワード」に対してコンテンツが存在していることではないと考えている。この問題の本質は、同じ「ニーズ」に対してコンテンツが複数存在していることだ。

| 一般的な解釈 | 同じ「キーワード」に対して複数コンテンツが存在している状態 |

| 正しい解釈 | 同じ「ニーズ」に対して複数コンテンツが存在している状態 |

具体的な考え方・対処方法は以下の記事を参照してほしい。

あなたの知らないキーワードカニバリゼーションの本質と最短の解決策

サイト内に重複コンテンツがないかという点は常に意識を巡らせておこう。

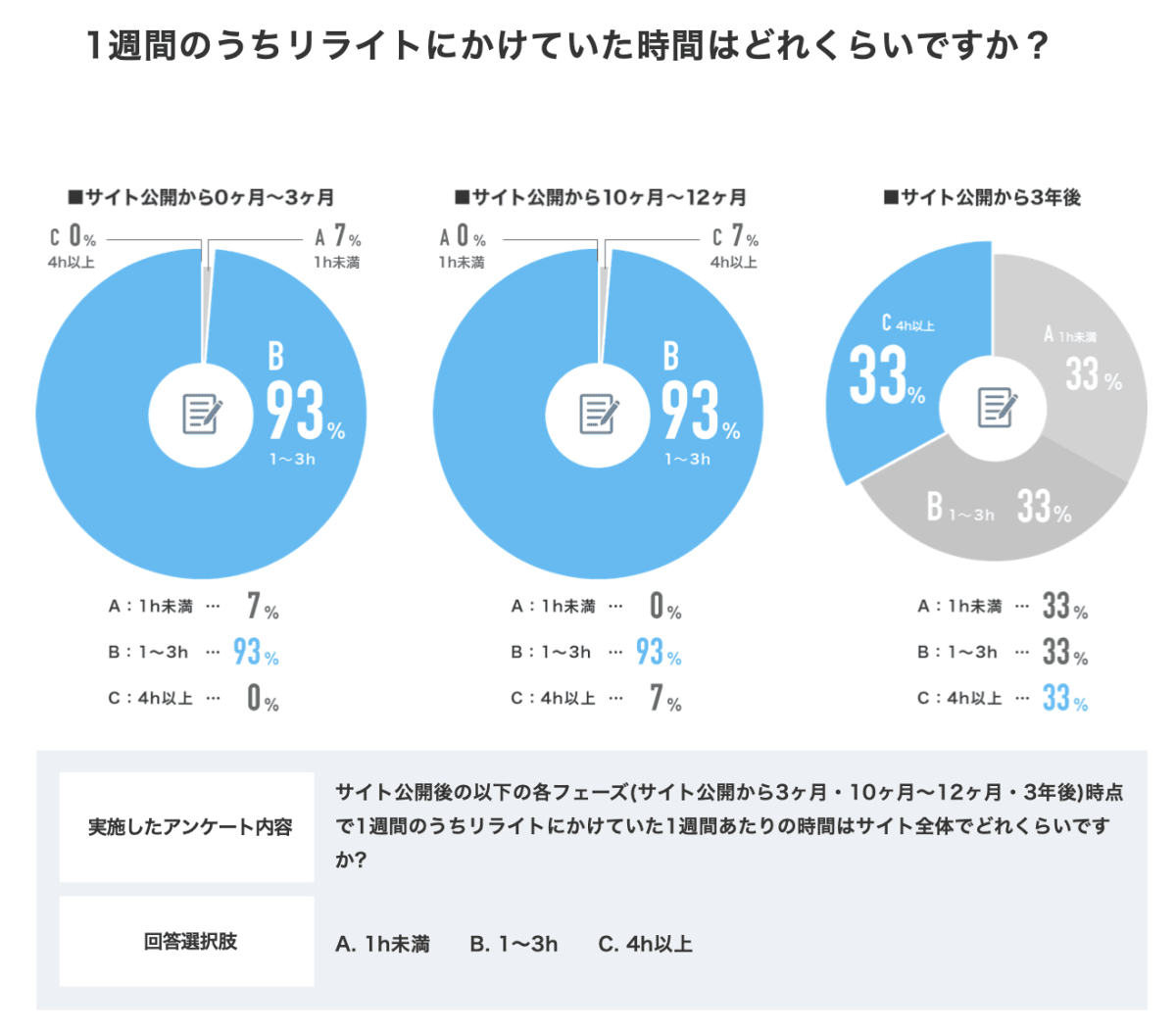

無駄17. 過去記事のリライトを行わずに新規記事に全力を注ぐ

先ほども少し触れたが、過去記事をほとんどリライトせず、どんどん新規記事を投下することのみ注力するサイトがあるが、やめた方がいい。リライトを行う習慣をチームとして必ず持とう。

理由はシンプルで 、SEOへの影響度がとても高いからだ。

SEOにおいて、情報の更新性(フレッシュネス)は以前にも増して非常に重要になってきている。

バズ部自身・そしてクライアントサイトでも、リライトをする・しない場合の順位への影響はかなり大きいと感じる。

例えばバズ部では「コンテンツマーケティング」という単一キーワードで、公開から5年以上経過する記事が1ページにランクインしているが、やはり常に最新の情報にアップデートし、より良くするためのブラッシュアップを公開後も頻繁に行っている。

実際に月間20万PV以上を集める17のクライアントに、リライトにかけていた1週間の合計時間はどれくらいですか?という質問にしたところ、以下のような結果になった。

・サイト公開後、1年間のリライトにかける時間は3時間以内と回答した割合は90%以上 ・サイト公開から3年後のサイトでは、3割が1週間に4時間以上リライトに時間を割いている

もしあなたが、以下に当てはまるならリライトに費やす時間・リソースを増やそう。

・既にサイトに50記事以上のコンテンツを公開している

・公開から半年以上が経過しているが、まだ1ページ目にもランクインしていないコアキーワードの記事がある

・2年〜3年以上前の、古い記事の方がサイト全体の記事に占める割合として多い

無駄18. コンテンツ同士の内部リンク構築が甘い

内部リンクの構築はSEOにおける結果を早めるために非常に重要な要素だ。徹底できていないなら、成果の質・スピードの両面で機会損失を生じさせている可能性が高い。

あなたのコンテンツをユーザーや検索エンジンのクローラーが認識できるのは、基本はリンクを通じてだ。

コンテンツ間の内部リンク構築が甘いことによる無駄・機会損失は以下があげられる。

・インデックスされない、またはインデックスまで時間がかかり、記事が評価されにくい。

・重要なコンテンツ(サイト内で特に重要だと認識させたい記事)を検索エンジンが構造的に理解しにくくなってしまう。

どれだけ良いコンテンツを公開しても、リンクのないコンテンツは検索エンジンのもスムーズに認識できず、インデックス→順位反映までにも無駄なタイムラグスパンを生じさせてしまう。

記事同士の内部リンク設計における重要ポイントをまとめたので、徹底しよう。

【コンテンツ同士の内部リンクを構築する時のポイント】

- 公開済みの過去記事でトピッククラスター、同一カテゴリー単位で、記事内でリンクを渡すことで、ユーザー体験として親切になるリンクに漏れがないか。

- 対策キーワードを検索するユーザーのシチェーション・ニーズを踏まえた時に、その記事を読むことでユーザーにとって価値の高い記事へのリンクに漏れがないか。

- サイト内で特にSEOで重要度の高い記事ページに双方向でリンクが集まっているか

- リンクを貼るときはURLの直貼りではなく、リンク先がわかるアンカーリンクになっているか

- PCでの閲覧が多いサイトは、サイドに配置する関連記事をより最適化できないか

まとめ

☑︎無駄1. 目的・コンセプトが曖昧なままコンテンツを作る

☑︎無駄2. ペルソナの解像度が低く、キーワードの抽出漏れや設計ミスを起こす

☑︎無駄3. 需要のないキーワードで記事を書く

☑︎無駄4. 専門性のないメンバーばかりでコンテンツが弱い

☑︎無駄5. 本当に追うべきKPI指標が定義されていない

☑︎無駄6. プロジェクトが途中で頓挫することが一番の無駄!

☑︎無駄7. サイトの成長フェーズにそぐわない”無意味なこだわり”

☑︎無駄8. CTAが配置されていない

☑︎無駄9. CTAの内容がコンテンツごとに最適化されていない

☑︎無駄10. CTAのオファーにベネフィットが含まれていない

☑︎無駄11. 無駄に多いフォームの情報入力欄

☑︎無駄12. ユーザーに余計なクリックを求める

☑︎無駄13. 無機質な事例・お客様の声ページ

☑︎無駄14. 価格の妥当性(費用対効果)がわかりづらい料金ページ

☑︎無駄15. ただ記事数を確保するための外注記事の量産

☑︎無駄16. 検索意図(ニーズ)が重複するコンテンツを複数書く

☑︎無駄17. 過去記事のリライトを行わずに新規記事に全力を注ぐ

☑︎無駄18. コンテンツ同士の内部リンク構築が甘い