「コンテンツマーケティングに取り組みたいが、失敗するのは嫌だ。あらかじめよくある失敗を把握して、確実に回避することはできないだろうか?」

コンテンツマーケティングで失敗するのではないかと危惧するあなたの感覚は、実に正しい。なぜなら、失敗して成果を得られない企業は、現実に星の数ほど存在するからだ。

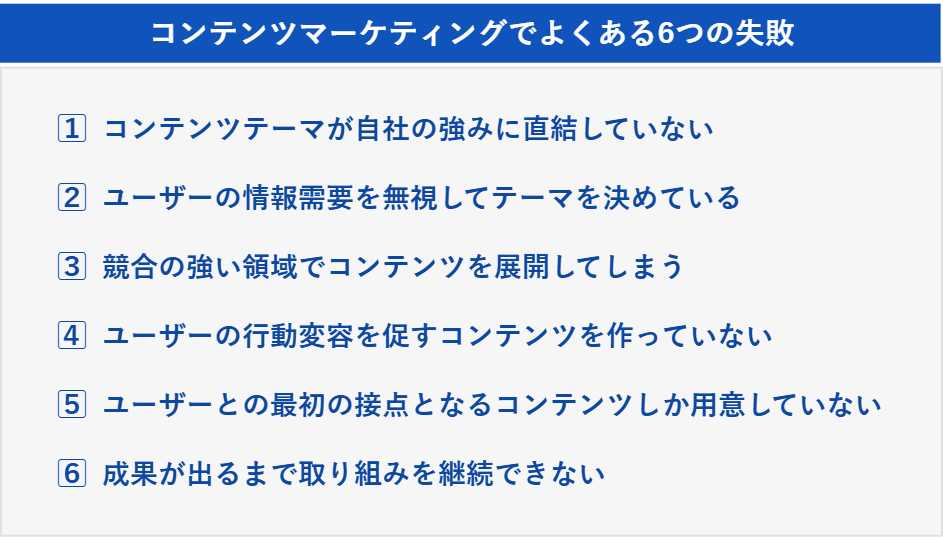

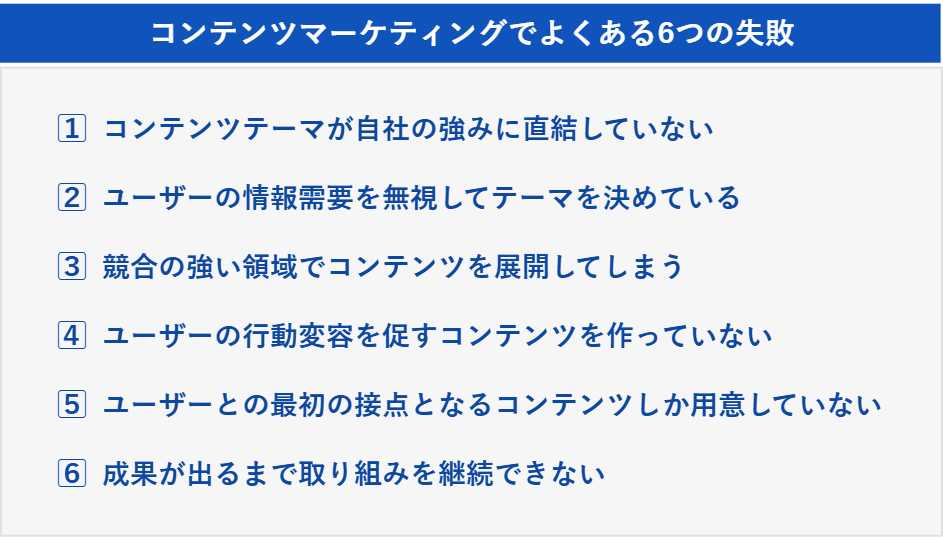

コンテンツマーケティングでよくある失敗には、6つのパターンが存在する。

これは、私たちが700社以上に及ぶ膨大なコンテンツマーケティングを支援してきた経験から判明した事実だ。「よくある」の頻度は本当に高く、しかも多くの企業が「それが失敗であること」にすら気づかないまま、静かに、しかし確実に成果を蝕まれている。

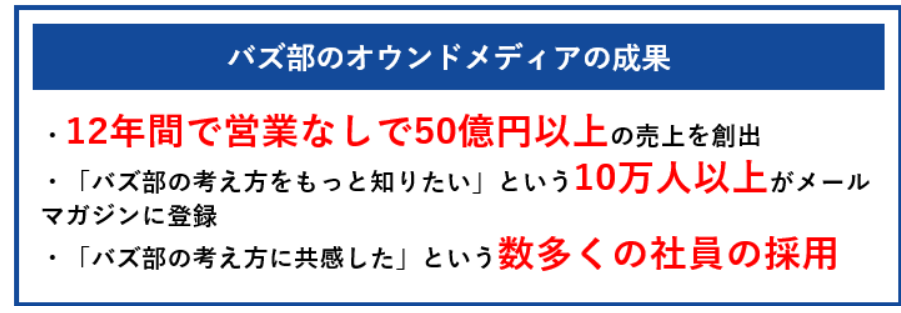

ただ私たちは、コンテンツマーケティングの危険性を説きたいわけではない。むしろ、正しく取り組めば莫大な成果につながる施策であることを誰よりも知っている。実際、私たち自身もこれまでに50億円以上の売上をコンテンツマーケティングによって生み出してきた。

私たちと同じように、コンテンツマーケティングに関心をもつあらゆる企業が成果を出せるようになればこの上なく嬉しい。

だからこそ、よくある失敗を回避してほしいのだ。そして幸いなことに、私たちはその方法を熟知している。

そこで本記事では、コンテンツマーケティングでよくある失敗とその回避策について詳しく解説する。

私たちの提案どおりに行動すれば、競合他社が次々とはまり込む落とし穴をすり抜けて、軽快にゴールへと駆け抜けられるはずだ。コンテンツマーケティングで飛躍を遂げるための第一歩として、ぜひ最後まで読んでほしい。

目次

1.【コンテンツマーケティングでよくある失敗】回避すべきは6パターン

私たちバズ部は、700社以上のコンテンツマーケティングを支援してきた。この膨大な事例を通して、コンテンツマーケティングでよくある失敗は以下の6パターンだと結論づけている。

これらの失敗は、ごく頻繁にみられる。特に失敗1)2)3)は、「戦略的なコンテンツ設計ができていない」という極めて重大な問題の要素だ。この根本的な設計ミスがあると、コンテンツマーケティングの成果は地に落ちるどころか、そもそも落ちるほどの高さに到達することすらできないのである。

その理由については各章に譲るとして、あなたがコンテンツマーケティングでよくある失敗を理解する意義を確認しておこう。

これらの失敗は、回避したからといって大きな成果が約束されるという類のものではない。むしろ、最低限回避すべき失敗だ。

しかし実際には、それができていない企業が圧倒的に多い。そこであなたが着実にこれらの失敗を回避すると、どうなるか?それ自体が際立った優位性となり、結果として大きな成果につながり得るというわけだ。

さあ、それぞれの失敗と対策について、詳しく見ていこう。

2. 失敗1)コンテンツテーマが自社の強みに直結していない

コンテンツマーケティングでよくある失敗の1つめは、「コンテンツテーマが自社の強みに直結していない」だ。この失敗を犯すと、自社を選ぶメリットが伝わらず、ユーザーに選ばれない。

「自社が何に強い企業で、どのように役立つのか」を明快に訴求できるテーマを選ばなければ、ユーザーに「この企業は自分の願いを叶えてくれそうだ。ここから買いたい」と思ってもらうことができないのである。

たとえば私たちバズ部の事業は、コンテンツマーケティング支援だ。見込み客を獲得するためには、コンテンツマーケティングに関するテーマでコンテンツを作らなければならない。料理や旅行ではダメだ。私たちの商材に関心がない人たちを集めることになってしまう。

そんなことは当たり前だ、と感じた方がほとんどだろう。ここまでは、多くの企業が考えられている。問題は、その先だ。

「では、コンテンツマーケティングにおける私たちの強みは何か?」を定義し、それをユーザーに実感してもらえるようなテーマを選ぶ、これができていない企業がほとんどなのである。

私たちの強みは、コンテンツの品質に徹底的にこだわって役立つ情報を提供し、それによってユーザーの信頼を得て大きな成果を出していることだ。にもかかわらず、たとえばGoogleのアルゴリズムやSEOテクニックなど、コンテンツの品質という観点がないテーマを選んでも強みと合致しないのは、おわかりいただけるだろうか?

そのようなテーマで発信しても、「コンテンツマーケティング関連の会社」くらいの認識しか得られない。ユーザーは、私たちを選ぶ必要性を感じないのだ。まったく記憶に残らない可能性すらある。

だからこそ以下のように、自社の強みに直結するテーマを選ぶことが欠かせないのである。

・コンテンツマーケティングで成果を出すには「コンテンツの品質」が最も重要だという啓蒙

・成果の出る良質なコンテンツの作り方

・コンテンツに徹底的にこだわることで成果を出した事例

このような情報をユーザーに伝えることで、「バズ部は圧倒的な品質のコンテンツを作り、それによって大きな成果を出せる企業だ」という認識を獲得できる。それが信頼につながり、いざ購入となったときに選ばれる理由になるというわけである。

失敗1)の回避策:自社ならではの強みを定義した上でコンテンツテーマを選ぶ

この失敗を避けるためには、コンテンツテーマの検討に先立って「自社が成果を出せる要因は何か」「競合よりも優れている点はどこか」を言語化しよう。

これらの強みを、主観・客観両面の視点から洗い出す。

主観的な内容は、代表や社員が自覚している得意領域や誇りに思っている点がヒントになるはずだ。客観的な内容は、競合他社との比較データや顧客の声などから見えてくるだろう。

このように言語化した強みをダイレクトにアピールできるコンテンツテーマを選ぶことが、不可欠だ。

たとえば、充実したサポート体制が強みなのであれば、ここまでやっているというサポートの実情やそれに感動した顧客の声などを紹介するコンテンツが効果的だろう。専門家やその分野の有資格者が在籍していることが強みなのであれば、その専門家や有資格者自らが、その知見を素人でも理解できるように噛み砕いたコンテンツが適切かもしれない。

重要なのは、自社ならではの強みを定義すること、まずそれをしてからコンテンツテーマを決めるという順番を守ること。それによって、「我が社はこうやってあなたの役に立つ」というメッセージをユーザーに届けられるのだ。

3. 失敗2)ユーザーの情報需要を無視してテーマを決めている

コンテンツマーケティングでよくある失敗の2つめは、「ユーザーの情報需要を無視してテーマを決めている」だ。この失敗を犯すと、コンテンツをユーザーにみてもらえない。つまり、コンテンツマーケティングの入口に立つことすらできないのである。

なぜなら、検索されることがないためコンテンツがユーザーの目に入らないことに加えて、偶然目に留まっても流されてしまうからだ。

コンテンツマーケティングの主戦場は、検索エンジン(GoogleやYahoo!)とYouTubeである。これらのプラットフォームでは、ユーザーが入力した検索キーワードに対応するコンテンツが表示される。そのため、ユーザーが知りたいと思う内容でなければ、接触できないのだ。

また、関連やおすすめなどの形で意図せずコンテンツが表示されたとしても、自分にとって役立ちそうだと感じられなければ中身を確認することはない。あなたも日常的に経験しているはずだ。

にもかかわらず、ユーザーが何を知りたいのか、どんな情報が役に立つのかーーこうした視点を持たずにコンテンツのテーマを選んでしまう企業は驚くほど多い。

コンテンツマーケティングは、有益な情報を提供することによってユーザーの信頼を獲得し、購買行動につなげる施策である。コンテンツをみてもらえないようでは、話にならない。

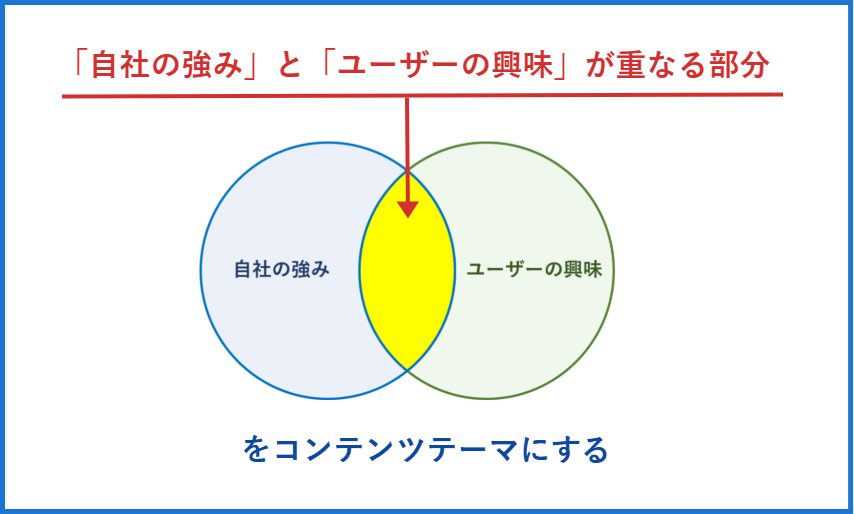

だからこそ、自社の強みに直結するテーマのうち、ユーザーが興味をもっている領域を特定しよう。下図でいうと2つの円が重なる範囲だ。

自社の強みだけに注目してしまうと、ユーザーの情報需要とかみ合わず、コンテンツをみてもらえない。

たとえば、工務店を例に考えてみよう。高性能な断熱住宅が強みだからといって「断熱材の構造」だけを延々と解説しても、これから家を建てる人にみてもらえる可能性は低い。

これから家を建てる人の知りたいことは、「どのくらい暖かいのか」「光熱費は下がるのか」といった生活に直結するリアルな心配ごとだからだ。つまり、断熱材の構造を取り上げるにしても、それが暖かさや光熱費とどう結びつくのかを示さなければならないのである。

ちなみに、ユーザーの興味だけに注目して自社の強みとかけ離れてしまうのもNGだ。コンテンツはみてもらえてもコンバージョンにつながらないからである。

これから家を建てる多くの人が知りたい内容だからといって「住宅ローンの選び方」について解説しても、その強みをもたない工務店である場合には、「ここと契約しよう」とはなりにくい。

自社の強みとユーザーの情報需要の両方を満たすことで、ユーザーが「コンテンツをみる」「企業や商材に関心をもつ」を経て見込み客となるのである。

失敗2)の回避策:ユーザーにとって本当に必要な情報を最優先する

この失敗を避けるためには、ユーザーにとって本当に必要な情報とは何か?を丁寧に考えよう。

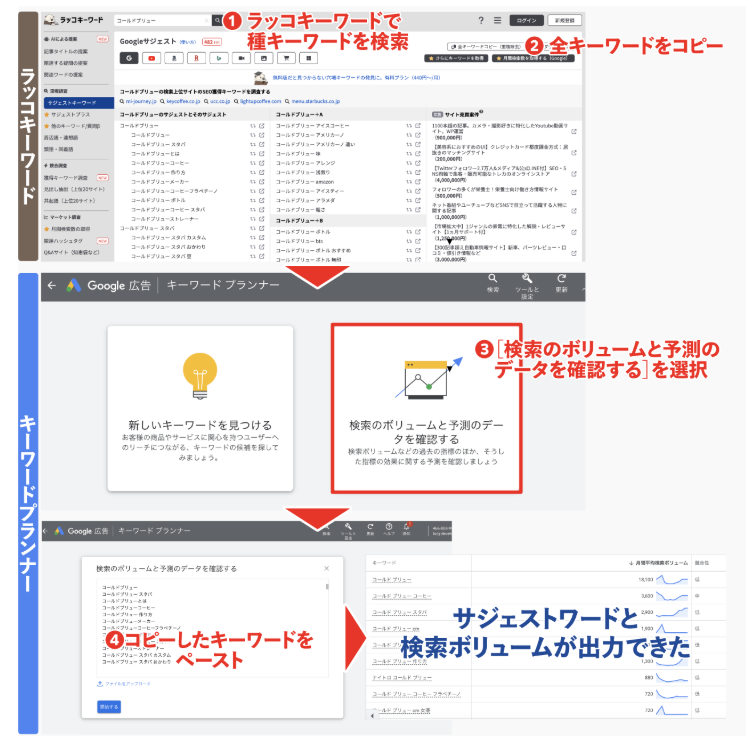

まずは、自社の強みに直結するコンテンツテーマに関連するキーワードの検索ボリュームを確認する。一定数検索されているようであれば、ユーザーの需要があると判断できる。

もうひとつおすすめなのは、実際に顧客からよく尋ねられる内容を参考にすることだ。自社商材の購入を検討する人たちがどんな疑問や不安を抱えているのかという“生の声”に触れることで、机上では思いつかないようなリアルで具体的な需要が見えてくる。

たとえば、「サイト制作にかかる期間や費用」というテーマを想定していたものの、実際には「納品後、どのくらいの頻度でメンテナンスが必要ですか?」といった質問が多く、アフターケアやサポートの情報も求められていることに気づくかもしれない。

重要なのは、自社が伝えたい情報ではなく「ユーザーが知りたい」「ユーザの役に立つ」情報を発信しなくては意味がない、というマインドセットだ。

4. 失敗3)競合の強い領域でコンテンツを展開してしまう

コンテンツマーケティングでよくある失敗の3つめは、「競合の強い領域でコンテンツを展開してしまう」だ。この失敗を犯すと、成果を出すことができない。

競合が強い領域ではコンテンツが露出されなかったり、ユーザーに無価値だと判断されてしまったりするからだ。

競合の状況を考慮するときには、「コンテンツの発信領域における競合」と「プラットフォーム上の競合」の2つの視点が必要になる。

■コンテンツの発信領域における競合

コンテンツを発信する領域において、競合との差別化や優位性を見極める視点だ。

類似のビジネスが多い領域では、自社ならではの特徴をアピールできないと競合に埋もれてしまう。運よくコンテンツがユーザーの目に留まったとしても、どこにでもある情報だとスルーされるのがオチだ。

にもかかわらず、自社独自のポジションを追求せず、他社と同じであることに甘んじている企業が目立つ。本来であれば、「〇〇といえばこの企業」をユーザーの記憶に刻める、そんな領域を狙わなくてはならない。

そのために、「競合に勝てる」または「独自のポジションを獲得できる」領域を探すことが求められる。“この情報なら自社が一番”だといえる領域を見つけ出す、同じ領域でも主張を変えるといった考え方だ。

たとえば、コンテンツマーケティングの領域では、私たちバズ部とは領域や主張をずらし、SNS運用に特化する、同じようにコンテンツの品質を主張するのではなくデータドリブンな手法をすすめる、などが挙げられる。

■プラットフォーム上の競合

プラットフォーム上に存在する競合コンテンツの質や競合サイトの強さを見極める視点だ。

検索エンジンやYouTubeといった各プラットフォーム上の競合が強ければ、検索結果に表示されにくいため、コンテンツがユーザーの目に入らない可能性が高い。

にもかかわらず、「皆がやっているから自分たちも」という安易な判断で、勝ち目がない領域に飛び込んでしまうケースが後を絶たないのである。

たとえばGoogleでは、コンテンツの品質とドメインの強さが検索結果に影響する。すでに多くの大手企業や専門メディアが高品質なコンテンツを出している場合、後発メディアが同じテーマでコンテンツを作っても、上位表示されるのは極めて困難だ。

YouTubeは純粋にコンテンツの品質を評価するが、すでに有益な動画がひしめき合っている領域では露出が叶わない事態も大いに考えられる。

だからこそ、「プラットフォーム上の競合の中に自社が切り込める余地はあるか」を精査することが不可欠なのである。

失敗3)の回避策:自社が優位性を発揮できる領域を見極める

この失敗を避けるためには、コンテンツの発信領域とプラットフォーム双方について、自社が優位性を発揮できる部分を見極めよう。

コンテンツの発信領域

コンテンツを発信する領域において、「他社が集中する領域」と「太刀打ちできない企業が存在する領域」を特定する。

それらの領域を避ける、または範囲や主張が被らないように特徴の軸をずらすことで、競争が緩やかで勝率が高い領域を狙おう。

プラットフォーム

検索行動をとっている検討度合いの高いユーザーにアプローチできるプラットフォームであり、コンテンツマーケティングで一般的に利用される「検索エンジン(Google)」と「YouTube」におけるやり方をお伝えする。

■検索エンジン(Google)

まずは、SEO分析ツール「Aherfs(エイチレフス)」を導入する。その上で、現状考えているコンテンツテーマに関連するキーワードをGoogle検索してみる。

すると、検索結果のコンテンツ下部にそのサイトのドメインの強さ(DR:ドメインレーティング)が表示される。これは、そのサイトがもつ被リンクプロフィールの強さを0から100までのスケールで表したものだ。

ドメインレーティングが高いサイトほど、検索結果で上位表示されやすい。そのためDRは、そのキーワードで現状上位のサイトに勝てる見込みがあるかどうかを判断する材料になるのである。

検索結果が表示されたら、上位(3位以内)サイトのドメインレーティングを参照する。DRが「自社より低い」または「30以下」であれば逆転可能だ。

そうでなければ、「より限定的なキーワード」「類似する他のキーワード」にすることで、上記に当てはまる領域を探そう。

■YouTube

現状考えているコンテンツテーマに関連するキーワードを、YouTubeで検索する。ヒットした動画を視聴してそれよりもいいコンテンツを作れると考えられれば、「競合は強くない」と判断できる。

たとえば、自社ならもっと具体的でリアリティのある情報を提供できそうだ、よりわかりやすく伝えられるかもしれない、などの見方ができるようであれば、勝機があるといえる。

そうでなければ検索エンジンの場合と同様に、「より限定的なキーワード」「類似する他のキーワード」にしよう。

5. 失敗4)ユーザーの行動変容を促すコンテンツを作っていない

コンテンツマーケティングでよくある失敗の4つめは、「ユーザーの行動変容を促すコンテンツを作っていない」だ。この失敗を犯すと、ユーザーの信頼を獲得することができない。

真に良質なコンテンツとは、ユーザーにとって価値ある行動を促し、それを実践することでよい結果が得られるものを指す。そうして得られた成功体験が企業への信頼を育て、ユーザーは確度の高い見込み客となっていくのだ。

しかし現実には、ユーザーへの情報提供に留まり、行動提案するまでには至らないコンテンツが溢れている。それがスタンダードになってしまっているのではないかと危機感を抱く場面さえあるほどだ。無益なコンテンツを発信する企業は、ユーザーにとって特別な存在にはなり得ない。

そこで私たちは、コンテンツの品質評価に以下のスケールを用いることをおすすめしている。

読んで終わり:0点 |

このスケールで「最低でも7点」を満たすコンテンツを積み重ねることができれば、ユーザーの信頼を獲得できるだろう。

わかりやすい例を示しておく。以下は、「ワンルームマンション投資」というキーワードの、ユーザーの行動変容につながる記事とそうではない記事の比較表だ。

行動変容につながる記事 | 行動変容につながらない記事 | |

タイトル | ワンルームマンション投資はなぜやめろと言われるのか? | ワンルームマンション投資とは?詳しく解説 |

構成 | 1.ワンルームマンション投資とは | 1.ワンルームマンション投資とは |

行動の提案 | ワンルームマンション投資に | なし |

ワンルームマンション投資をしようかどうか迷っているユーザーに役立つのは、明確な行動提案がある記事の方だというのは明白だ。投資の失敗を回避し、相当な額の資産を守ることにつながる。ユーザーの状況にもよるが、前述のスケールでいうと8~10点に値するコンテンツだといえるだろう。

コンテンツマーケティングでは、ただ情報提供すればよいわけではない。ユーザーがよりよい未来を実現するために行動を起こすことを「確実に後押しする」情報を届けなければならないのである。

失敗4)の回避策:「やるべきこと」と「具体的なやり方」を明示する

この失敗を避けるためには、「こうすべきだという明確な主張(および根拠)」と「このようにやるという具体的なハウツー」を表現するコンテンツを作り、ユーザーが確実に行動変容できるようにしよう。

たとえば、バズ部の「【図解】キーワード選定の正しいやり方─SEOの最初に読むべき記事」というコンテンツを見てみよう。

このコンテンツでは、「キーワード選定は、その良し悪しで売上の8割が決まるほどに重要なプロセス。正しい方法で取り組むべき」と主張している。そしてその「正しい方法」を、初心者でも実践できるレベルで詳細かつ具体的に解説しているのだ。

このキーワード選定は、私たちが実際にお客様を支援する際に行う方法であり、累計50億円超の売上に大きく貢献してきた。いわば私たちの商品そのものであり、これほど有益な情報を無償で提供するコンテンツは他にないだろう。

出典:バズ部「【図解】キーワード選定の正しいやり方─SEOの最初に読むべき記事」

出典:バズ部「【図解】キーワード選定の正しいやり方─SEOの最初に読むべき記事」

このように主張と具体的なハウツーを備えたコンテンツを実現するためには、できるかぎり社内で制作することを強くおすすめする。

なぜなら、その分野でリアルに働いている社員以上に独自の見解を正確に語れる人物はいないからだ。特に代表は、企業の理念を体現し、これまでの経験から得たノウハウを最もよく理解する人物である。代表もコンテンツ制作に参加すると、より良質なコンテンツが出来上がる。

一方で、外注によって自社ならではの色濃いコンテンツを作ることには、限界がある。外部のクリエイターだけでは、経験に裏打ちされた知識や企業理念に紐づく熱量を表現しきれないのだ。

コンテンツマーケティングを成功させたいのであれば、量よりも質に徹底的にこだわり、その分野のプロ自身が作るコンテンツを着実に積み重ねていくのが確実だ。

6. 失敗5)ユーザーとの最初の接点となるコンテンツしか用意していない

コンテンツマーケティングでよくある失敗の5つめは、「ユーザーとの最初の接点となるコンテンツしか用意していない」だ。この失敗を犯すと、購買プロセスを促進できない。

コンテンツマーケティングの始まりは、ユーザーに有益なコンテンツを届けることだ。バズ部でも、検索行動をとっているユーザーにアプローチするために、記事または動画から取り組むことをおすすめしている。

しかし、記事や動画を公開しただけで満足してはいけない。正確には、それだけで成果が得られるのは極めてレアケースなので、期待しても無駄だ。

なぜなら、コンテンツの閲覧は購買プロセスの入口に過ぎず、そこから問い合わせや購入に至るまでにはかなりの距離があるからだ。

特にBtoBのように検討期間が長い商材では、ユーザーがコンテンツをみた段階ではまったく購入予定がないケースも多い。そこから接点をもち続け、いざ購入となったときに選ばれるような関係を築いておく必要があるのだ。そうしなければ、ユーザーは容易に姿を消してしまう。

そのため、自社商材によって成功できることや、ユーザーの状況に応じてさまざまな課題を解決できることなどを伝え、より理解と信頼を深めてもらうことが欠かせない。

しかし現実には、このように購買プロセスを丁寧にフォローしなければコンバージョンが生まれないということを知らず、最初の接点となるコンテンツだけを用意して、「いいコンテンツを出してアクセスもあるのに売上につながらない!どうして?」と悩む企業が非常に多いのだ。

まずはとにかく、コンテンツを見てもらうだけでは問い合わせや購入といったユーザー行動を得られない、続いて企業の魅力を心底感じてもらうことに相当力を尽くす必要があるということを心に刻んでほしい。

失敗5)の回避策:ユーザーがコンテンツを閲覧した後の施策を整える

この失敗を避けるためには、以下の施策を講じよう。

・商品・サービスの導入事例コンテンツを制作する |

商品・サービスの導入事例コンテンツを制作する

商品・サービスの導入によって成果が出た事例を紹介するコンテンツを制作しよう。

事例コンテンツをみて成功イメージが具体化することによって、ユーザーは商品をより魅力的に感じたり、この企業は信頼できると思ったりする。その心の動きが、購買意欲を高めるのである。

実際にバズ部でも、事例コンテンツがユーザーの意思決定を後押ししているというデータを得ており、充実を図っているところだ。

事例コンテンツの効果を最大化するには、ユーザーが自分の状況に近いケースを参照できるようにすることが重要だ。立場や課題が重なる事例であればあるほど、「自分たちも成果を出せそうだ」という納得感や期待がより強く芽生えるのである。

そのため事例コンテンツは、可能な限り豊富なバリエーションで用意することをおすすめする。

有益な情報をまとめたeBookを制作する

事例コンテンツと並行して、ユーザーにとって役立つ情報をまとめたeBookを制作しよう。

eBookのダウンロードと引き換えに、ユーザーのアドレスを入手できる。そのリストを取っておくことで、後述するステップメールをはじめとした「その後も継続して接点をもつためのコンテンツ」を届けられるようになるからだ。

価値の高いeBookを作るためにおすすめなのは、その分野で最もニーズが高いテーマに対して必要な知識を網羅した「完全版」的な内容にすることだ。

バズ部で言うと、「広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法」というeBookがそれにあたる。コンテンツマーケティングについて総合的かつ実践的な知識が得られるため、人気が高い。

知りたいテーマについて、それだけ読めば一通りの知識が得られるということが魅力的に映り、ダウンロードしてくれるユーザーが増えるのである。

eBookをダウンロードしたユーザーにステップメールを送信する

eBookをダウンロードしたユーザーには、ステップメールを送信しよう。

ステップメールとは、特定のアクションをした人に対して、あらかじめ設定されたスケジュールに沿って自動的に配信されるメールのことである。

ステップメールによって関係をつなぎ、自社の存在を相手の心に染み込ませ、ユーザーが購買プロセスの上流へと遷移していくのを促すことができるのだ。

たとえばバズ部では、eBookをダウンロードしたユーザーに対して、7日間連続で以下のような内容のステップメールを送信している。

・1通目:【バズ部】ダウンロードありがとうございます |

ポイントは、最初にメールの趣旨を明確に説明し、その後はユーザーにとって役立つ情報を提供することで信頼を醸成した上で、最後にオファーを行うことだ。

ユーザーへのメール施策についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参照してほしい。

参考記事:オウンドメディア×メルマガは絶対にやるべき!売上50億企業の実例

7. 失敗6)成果が出るまで取り組みを継続できない

コンテンツマーケティングでよくある失敗の6つめは、「成果が出るまで取り組みを継続できない」だ。早計な判断によって撤退してしまうことになる。

コンテンツマーケティングで成果を出すためには、一定の時間が必要だ。最短で半年~1年はかかる。

しかしこの点を理解していず、数ヶ月で「成果が出ないからやめる」と打ち切ったり、理解はしていても取り組みを継続するリソースや意欲が途切れてしまったりするケースが多い。

700社以上のコンテンツマーケティングを支援してきた私たちの経験上、良質なコンテンツを最低でも月に1~2本・1年間発信し続けなければ、成果が生まれる余地がない。つまり、それ以前の段階でコンテンツマーケティングの成否を判断することはできないのだ。

だからこそ、オウンドメディアの成果は一朝一夕には得られないという認識を共有し、それに対応できる準備を整えなければならないのだ。

失敗6)の回避策:まずは1年間続けられる体制を作る

この失敗を避けるために、まずは1年間取り組みを継続できる体制を作ろう。具体的には、以下の内容を実践するのが効果的だ。

・1年分のリソースを確保する |

1年分のリソースを確保する

まずは、1年間枯渇しないだけのリソースを確保しよう。一旦コンテンツマーケティングの成否を判断できる「1年後」までは、リソースを理由に撤退するという事態を避けるためだ。

前述したように、コンテンツマーケティングで成果を出すためには記事や動画だけではなく、その後の購買プロセスをフォローするeBookやメルマガなども必要になってくる。その分も賄えるように試算することが重要だ。

コンテンツマーケティングに必要な費用や人材の試算方法については、以下の記事で詳しく解説しているため、参照してほしい。

参考記事:オウンドメディアの企画書完全ガイド|400社支援から見えた極意

代表が運営にコミットする

コンテンツマーケティングの運営には、代表のコミットを促そう。

リソース配分や継続可否に対する決定権をもつ代表が、コンテンツマーケティングが中長期的な投資だという認識を確かにすることが、早計な撤退を防ぐブレーキとなる。

また前述のとおり、代表がコンテンツ制作に参加すると、自社ならではの色濃いコンテンツを作ることが可能になる。そのように良質なコンテンツが、たとえ少数でもユーザーの心に深く刺さり、粘り強く成果を引き寄せるカギになるのだ。

代表をプロジェクトの中心メンバーに位置づけ、コンテンツ制作や進捗評価のミーティングに参加してもらうことが重要だ。代表自身がコンテンツを作れれば、より理想的である。

極めてニッチなテーマに取り組む

コンテンツテーマは、極めてニッチなものから手掛けよう。それが、できるだけ早く最初のコンバージョンを獲得することに役立つ。

ニッチなテーマであるほど、競合が少ないため自社のコンテンツを目立たせやすく、ユーザーの目に留まる確率が高くなる。また、ニッチな課題はユーザーの解決意欲と緊急性が高く、コンバージョンにつながりやすいケースが多いのだ。

そうして「実際に1件のコンバージョンを獲得した体験」を作れると、「これでいけそうな感覚」を得ることができる。この感覚が思いのほか重要で、やめずに続けてみるというアクションの大きな後ろ盾となるのである。

そのため、まずは限定的なニーズに特化したテーマのコンテンツを作ることをおすすめする。

極端な話、検索ボリュームがゼロでもよい。現状の検索数がゼロでも、その情報を潜在的に必要としている人は存在しており、それに応えるコンテンツはコンバージョンにつながり得るからだ。

検索ボリュームがゼロでも成果が出る事実については、以下の記事で詳しく解説している。

参考記事:検索ボリュームがゼロのキーワードなのに、あなたのサイトのCVを倍増させる可能性が!

8. まとめ

本記事では、コンテンツマーケティングでよくある6つの失敗について、その具体的な内容と回避策を解説した。以下に一覧化しよう。

よくある失敗 | 回避策 |

1)コンテンツテーマが自社の強みに直結していない | 自社ならではの強みを定義した上でコンテンツテーマを選ぶ |

2)ユーザーの情報需要を無視してテーマを決めている | ユーザーにとって本当に必要な情報を最優先する |

3)競合の強い領域でコンテンツを展開してしまう | 自社が優位性を発揮できる領域を見極める |

4)ユーザーの行動変容を促すコンテンツを作っていない | 「やるべきこと」と「具体的なやり方」を明示する |

5)ユーザーとの最初の接点となるコンテンツしか用意していない | ユーザーがコンテンツを閲覧した後の施策を整える |

6)成果が出るまで取り組みを継続できない | まずは1年間続けられる体制を作る |

これらの失敗を回避できれば、コンテンツマーケティングによる大きな成果は格段に現実味を増す。本記事があなたの素晴らしいチャレンジを後押しできたら、嬉しく思う。