- オンライン

オウンドメディアでよくある5つの失敗事例と必ず講じるべき回避策

「オウンドメディアを立ち上げる予定だが、失敗するのは嫌だ。どんな失敗が多いのかを把握して、対策できないだろうか?」

オウンドメディアではどのような失敗が起こり得るのか、どうやって回避すべきかを知りたいとお考えなら、本記事に辿り着いたのは幸運だ。

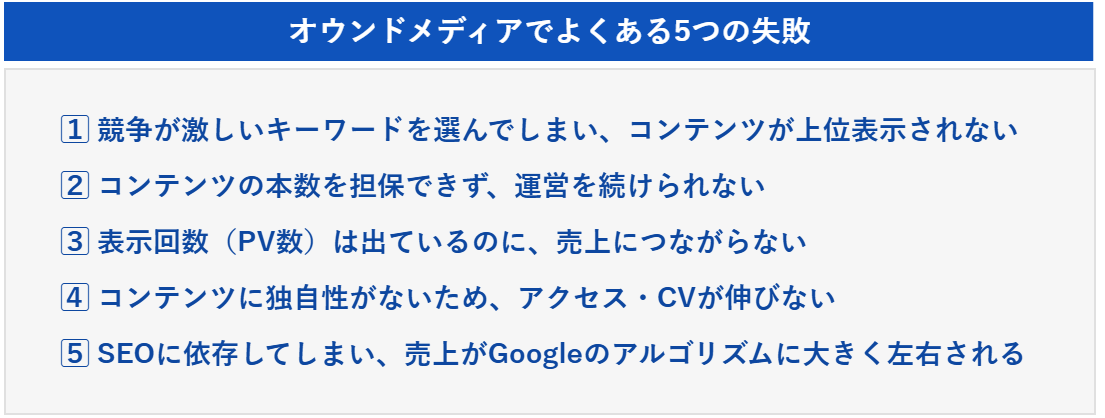

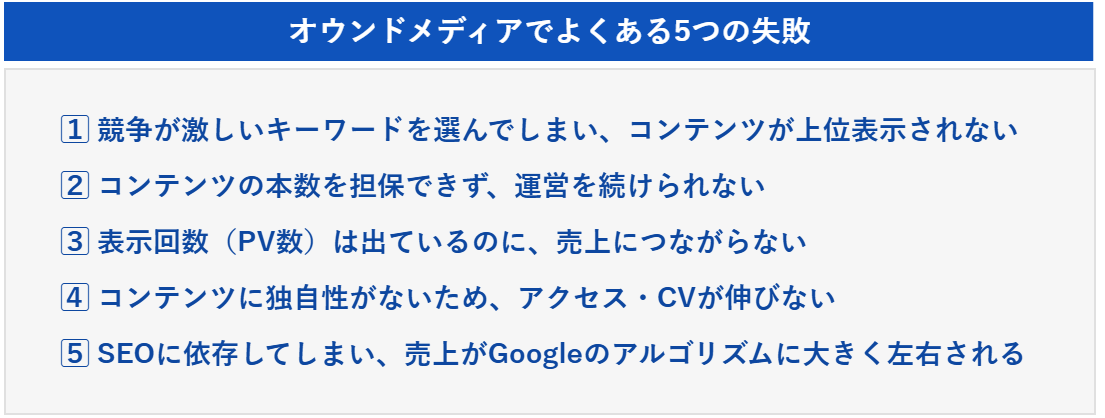

オウンドメディアでよくある失敗には、5つのパターンが存在する。

これは、私たちが膨大な数のオウンドメディアを支援してきた経験から判明した事実だ。上記の失敗を犯し、オウンドメディア経由での売上を得られないという事例は星の数ほど存在する。

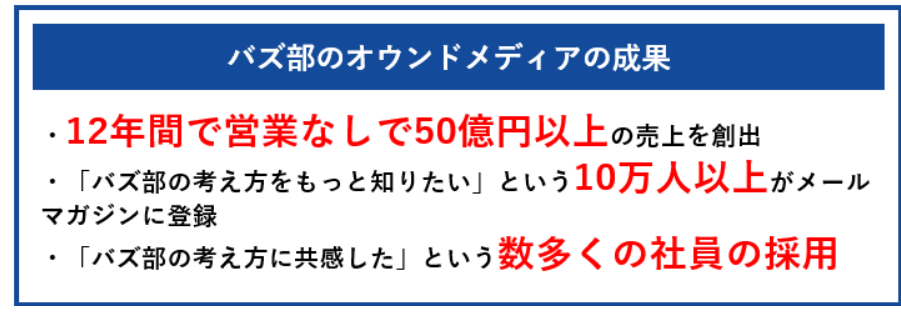

非常に残念である一方で、正しく対策すれば失敗を回避することができるし、私たちバズ部はその方法を熟知している。バズ部は、オウンドメディア経由で50億円以上の売上を創出してきた。バズ部の考え方に共感するメルマガ登録者や社員の採用数も極めて多い。

そんな私たちが自信をもってお伝えする失敗回避策を知れば、それだけで他のメディアよりも遥かに有利になるはずだ。あなたが幸運だとお伝えした理由はここにある。

本記事では、オウンドメディアでよくある5つの失敗の具体的な内容と、それぞれの要因・回避策について詳しく解説する。

失敗への恐れが払拭され、オウンドメディアの成功へ向けて何をすべきかが明確になるため、ぜひ最後まで読んでほしい。

目次

1. 数々のオウンドメディア事例を見てきた中でよくある失敗は5パターン

私たちはコンサルティングを行う中で、膨大な数のオウンドメディアを見てきた。それらの事例から言えるのは、オウンドメディアでよくある失敗には5つのパターンが存在するということだ。

これらの失敗をすると、オウンドメディアで確度が高い見込み客を獲得して売上につなげていく、ということができない。つまり、オウンドメディア運営の目的が果たせなくなってしまうのである。

逆に言うと、これらの失敗を回避できれば、オウンドメディアで成果を出すことは十分可能になる。オウンドメディアは、正しい戦略で取り組む限りオワコンではないのだ。

次章以降は、オウンドメディアでよくある失敗の具体的な中身と実効性の高い回避策について、詳しく解説していこう。

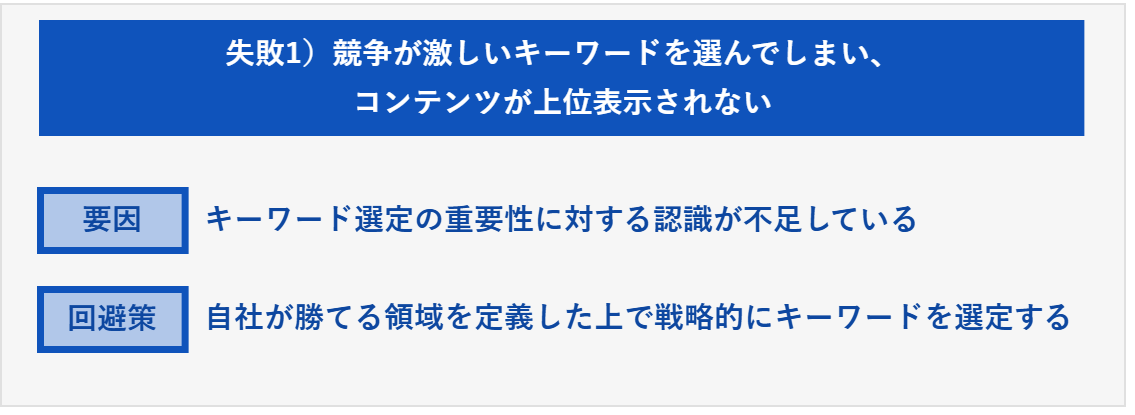

2. 失敗1)競争が激しいキーワードを選んでしまい、コンテンツが上位表示されない

オウンドメディアでよくある失敗の1つめは、「競争が激しいキーワードを選んでしまい、コンテンツが上位表示されない」だ。

競争の観点を無視して、検索ボリュームが大きいキーワードやサジェストで出てくるようなわかりやすいキーワードでコンテンツを作ってしまうという失敗である。

そうなると上位表示を獲得することができず、オウンドメディアに流入するユーザーが現れないため、集客が叶わない。

Googleの検索順位が4位以下になるとコンテンツのクリック率が10%を切ってしまう(Firstpagesage:Google Click-Through Rates (CTRs) by Ranking Position in 2025)ことから、3位以上の獲得が重要なのだが、キーワード選びに失敗すると実現できないのだ。

この失敗の要因と回避策を、詳しく見ていこう。

2-1.【要因】キーワード選定の重要性に対する認識が不足している

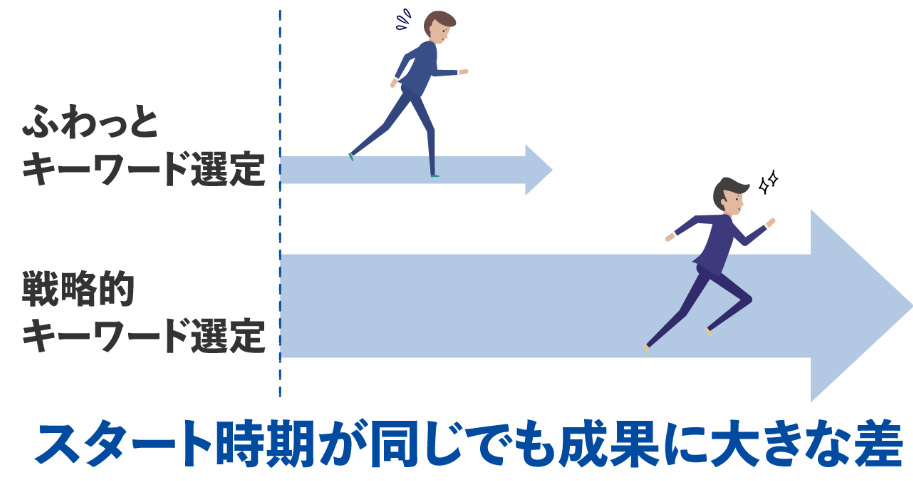

競争が激しいキーワードを選んでしまう最大の要因は、キーワード選定の重要性に対する認識不足だ。

キーワード選定とは、オウンドメディアのコンテンツを作る際に、どのキーワードで検索するユーザーに向けるのかを決めることである。

キーワード選定を誤ると、まったくもって成果が出ない。この点を切実に認識しておらず、「なんとなく」「ふわっと」キーワードを選んでしまうケースが圧倒的に多いのである。ほぼ全員だと言っても過言ではないくらいだ。

たとえば不動産投資の領域だとしたら、これから「不動産投資 〇〇」というキーワードでコンテンツを作っても、中小企業の場合はまず勝ち目がない。

なぜなら現状検索順位においては、組織としての信頼性が高く、他のサイトに貼られたリンクの数が多い大企業のメディアが、圧倒的に有利になるようになっているからだ。

そのため、当該領域で誰もが容易にイメージするようなキーワードは、すでに大企業のメディアが上位を固めている。それを覆して後発メディアが上位を獲得するのは、極めて困難だ。もっと言えば、不可能である。

にもかかわらず、「よく検索されるキーワードなら間違いない」だとか、「みんなと同じキーワードで順番に書いていけばいい」などと考えて、安易に着手してしまう事例が後を絶たない。

中小企業のメディアや立ち上げて間もないメディアが上位表示を狙うためには、それでも勝てるキーワードを丁寧に吟味することが不可欠なのだ。

前述したように、ユーザーにコンテンツを見てもらい、オウンドメディア経由で集客するには、検索順位を3位以上にすることが重要だ。まずは、たった3つのポジションを奪い合う状況の中でいかに勝率を上げるかの観点が外せない、という考え方をインストールしよう。

2-2.【回避策】自社が勝てる領域を定義した上で戦略的にキーワードを選定する

「競争が激しいキーワードを選んでしまい、コンテンツが上位表示されない」という失敗を回避するためには、自社が勝てる領域を定義した上で戦略的にキーワードを選定しよう。

具体的には、以下3つのプロセスに分けて実践する。

1)極める専門領域を決める

2)専門領域の競争の度合いを調べる

3)競争が緩やかな専門領域で「上位表示しやすくコンバージョンが見込めるキーワード」を探す

2-2-1. 極める専門領域を決める

まずは、自社メディアで集中的に価値を発信する専門領域を決めよう。特定の領域に絞って専門的な情報を発信することで、成果を出しやすくなるからだ。

「この領域ならこの会社」という認識を獲得できるほどに特定の領域でコンテンツを積み重ねると、検索エンジンに信頼され、上位表示を獲得できる可能性が高まる。

また限定的な領域ほど、当該領域で課題を抱えているユーザーに対してピンポイントで最適解を提供しやすいため、コンバージョン率が高くなるのだ。成果が得られる見込みが薄い層に幅広くリーチするよりも、遥かに効率的だろう。

だからこそ、自社が根拠と独自性に満ちた真に価値あるコンテンツを提供できる領域を明確に定義し、そこを突き詰めていくことが不可欠なのである。

たとえば先ほどの不動産投資という領域であれば、物件の種類・収益モデル・地域などを限定して、ここならどこにも負けずに専門性を発揮できるという領域をよくよく検討すべきだ。

2-2-2. 専門領域の競争の度合いを調べる

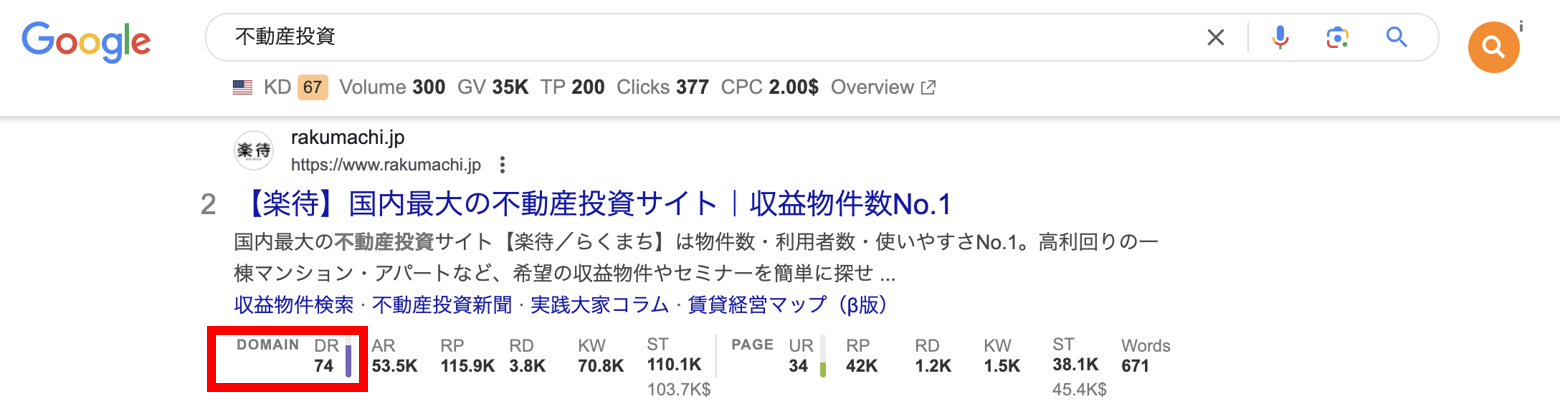

次に、極める専門領域ではどの程度競争が激しいのかを調べよう。本当にその領域で勝てるのかどうかを確かめるためだ。これには、「Aherfs(エイチレフス)」というツールを用いる。

AherfsはSEO分析ツールで、競合サイトの流入数や上位表示ページなどを把握できるものだ。最も安価なプランだと月額2万円程度(2025年1月時点)で利用でき、非常に有用なので、このプロセスに必要だという理由を除いてもぜひ導入してほしい。

Aherfsを導入すると、検索結果のコンテンツ下部にそのサイトのドメインの強さ(DR:ドメインレーティング)が表示される。これは、サイトが持つ被リンクプロフィールの強さを0から100までのスケールで表したものだ。

現状上位表示されているサイトのドメインレーティングが自社よりも低ければ、自社のコンテンツが上位表示される可能性が高い。一方で、上位サイトのDRの方が高い場合でも、良質なコンテンツをどんどん増やして検索エンジンからの信頼を獲得できれば、逆転するケースもある。

ひとつの目安をお伝えするとすれば、上位サイトのDRが30くらいまでの領域であれば、後発メディアでも逆転を狙える場合が多い印象だ。

このようにして競争の度合いを大まかに判断し、自社が(逆転)上位表示を狙えそうな領域の中で成果につながりやすいキーワードを探していくのである。

2-2-3. 競争が緩やかな専門領域で「上位表示しやすくコンバージョンが見込めるキーワード」を探す

上位サイトのドメインレーティングが低い領域を特定できたら、その中で「上位表示しやすくコンバージョンが見込めるキーワード」を探そう。

具体的なやり方について解説する前に、お断りしておきたいことがある。キーワード選定は、それによって売上の8割が決まると言ってもいいほど重要な工程だ。そのため、ここで全てを解説するのは不可能である。実際に行うにあたっては、以下の記事を必ず参照してほしい。

参考記事:「【図解】キーワード選定の正しいやり方─SEOの最初に読むべき記事」

ちなみにキーワード選定は、適切かつ緻密に行おうとするとかなりのスキルが必要になるため、難易度が高い。積極的に外注を検討してもよいだろう。

あらためて、「上位表示しやすくコンバージョンが見込めるキーワード」を探す手順は、以下のとおりだ。

1.種キーワードをリストアップする

2.種キーワードの関連キーワードを調べる

3.網羅リストからキーワードを100個程度に絞り込む

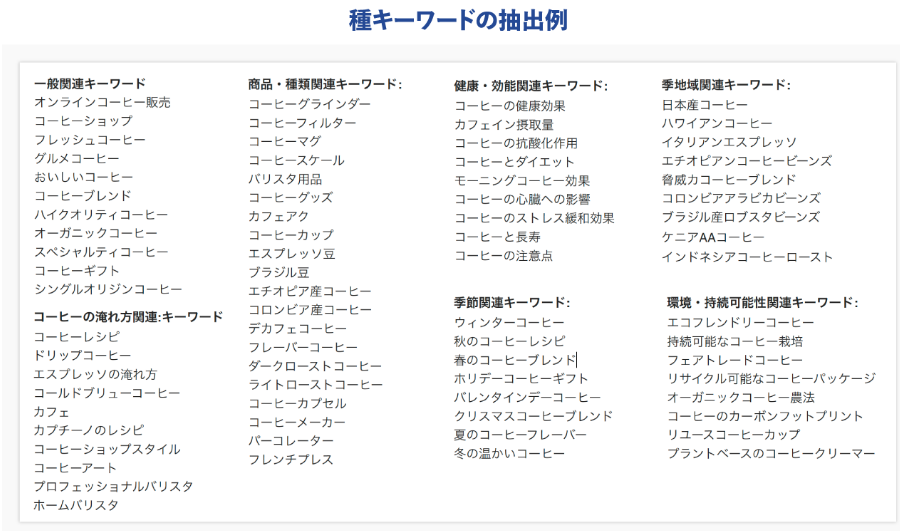

まずは、種キーワード(売りたい商品やサービスに関係がありそうなキーワード)を自分の頭で考えて、できるだけ多くリストアップする。以下は、オンラインでコーヒーを販売するビジネスの種キーワードの例だ。

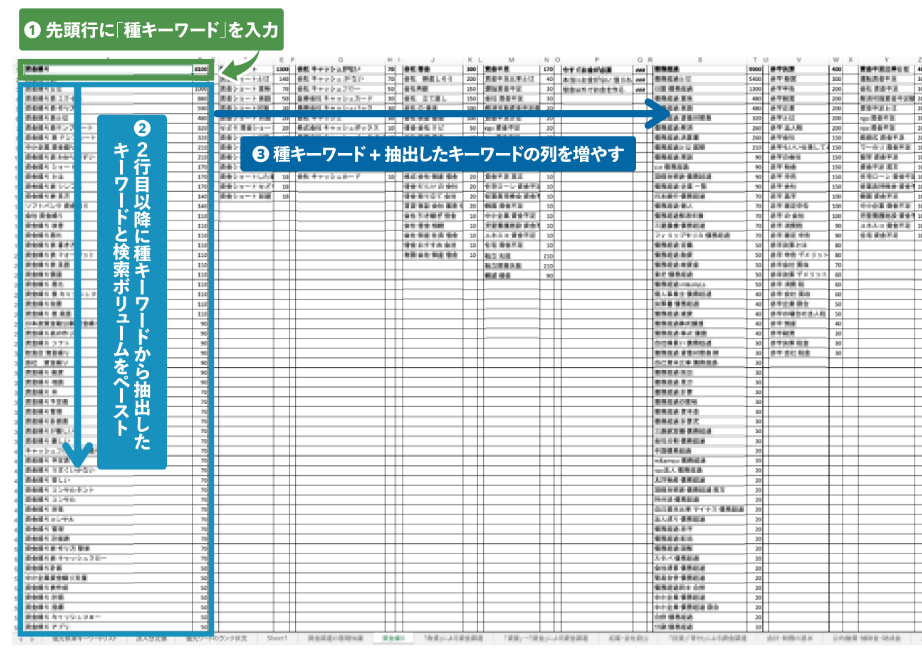

次に、ラッコキーワードなどのツールを使い、種キーワードのサジェストキーワード・関連キーワード・類語などを抽出しよう。以下のように、Excelの1つのシートにまとめていくとよい。

候補となるキーワードを網羅したリストが出来上がったら、キーワードを100個程度に絞り込む。まず、検索意図(ユーザーが検索したときの目的)が同じキーワードがあれば、どれか1つにして重複を排除しよう。

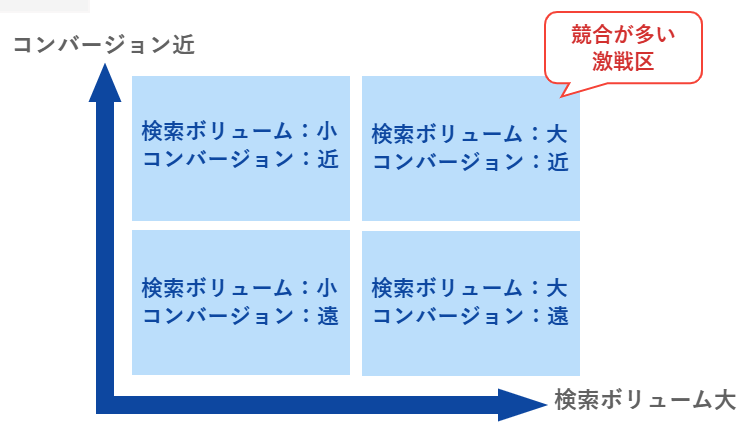

その上で、キーワードを「検索ボリュームの大小」と「コンバージョンへの近さ」の2軸で4つの領域に分類し、上位サイトに勝てそうなキーワードを選んでいく。

たとえば「検索ボリュームが大きくコンバージョンに近い」キーワードは、売上獲得への距離が最も短いため魅力的だが、競合が多い激戦区だ。

そのため、現状上位のものよりもよいコンテンツを作れる見込みがあれば採用、そうでなければ優先度を下げるという判断になる。

反対に、検索ボリュームが小さくコンバージョンからは遠いキーワードでも、確実に上位に勝てそうであれば優先度を上げることを考えよう。

直接的な売上は難しくても、上位表示によって一定のユーザーを引き込むことができ、ロイヤルティを高めて将来的には売上に寄与する可能性があるからだ。

このような考え方で、成果につながりやすいキーワードを見極めていくことをおすすめする。

3. 失敗2)コンテンツの本数を担保できず、運営を続けられない

オウンドメディアでよくある失敗の2つめは、「コンテンツの本数を担保できず、運営を続けられない」だ。

オウンドメディアで成果を出すために必要なコンテンツの数は、「最低でも60本」だ。私たちが数多くのメディアを支援してきた中で体感している数字である。

コンテンツの数が少ない状態では、検索結果で上位表示されない。検索エンジンはコンテンツそのものだけではなくドメイン単位での評価も行っており、「そのテーマでどのくらいのコンテンツを作っているか」に注目しているからだ。

そのため、コンテンツを60本程度公開したあたりから上位表示が出て、表示回数(PV数)が伸び始め、それから初めて成果が生まれるようになってくる、という流れが一般的なのである。つまり、そこまでは担保しなければ、成否を判断することができないというわけだ。

しかしこの流れを理解しておらず、コンテンツが60本に満たない段階で成果が出ないと嘆き、オウンドメディアの継続を断念してしまう事例が多い。

この失敗の要因と回避策を、詳しく見ていこう。

3-1.【要因】コンテンツを作り続けるためのリソースや意欲が途切れる

コンテンツの本数を担保できない要因は、作り続けるためのリソースや意欲が途切れることだ。

前述したように、成果が出始めるまでには最低でも60本のコンテンツが必要になるが、そこまで無理なく従事できる人材や支払わなければならない費用の準備が足りず、打ち切りになるケースは少なくない。

また、すぐに成果が得られると思っていたのに違う、予想以上に作業負担が大きい、などの状況になれば、コンテンツ制作にかかわる人たちのモチベーションが下がって続けられない場合もある。

だからこそ、オウンドメディアで成果を出すためには一定の時間と手間がかかって当然なのだという認識を共有し、それに対応できる準備を整えなければならないのだ。

3-2.【回避策】立ち上げの時点で期待値を丁寧に調整し、リソースを確保する

「コンテンツの本数を担保できず、運営を続けられない」という失敗を回避するためには、立ち上げの時点で期待値を丁寧に調整し、リソースを確保しよう。

まず、オウンドメディアの成果が出始めるまでには「コンテンツ数が最低でも60本・所要期間は最短でも半年(できれば1年)必要」であることに、関係者全員が納得しなければならない。

コンテンツを30本ほど公開したあたりで「もう辛いから辞めたい」と言い出すスタッフや、立ち上げ後2~3ヶ月くらいで「まだ成果が出ないなんてどういうことだ」と詰めてくる上司がいては困るのである。

次に、すぐには成果が出ないのが当然で継続が必須という前提のもとで、最低でも60本半年分のリソースを押さえる。

オウンドメディアで必要になるリソースの目安は、以下のとおりだ。

人材 | ・メディア責任者(施策立案・コンテンツのフィードバック・データ管理など):0.4人月 |

費用 | ・人件費:例)上記の人材を1名ずつ確保して時給換算する場合 ※以下は外注する場合の相場 |

詳しくは後述するが、これらに加えて事例コンテンツやeBook・メルマガ制作の費用も確保しておくとよい。

継続の原動力を得るためには「成果が出やすいキーワードからコンテンツを作る」のがおすすめ

オウンドメディアの成果が出るまでには時間がかかって当然といえど、取り組みの意義が見えない状態で活動するのは苦しいというのも然りだ。

そこでおすすめなのは、成果が出やすいキーワードからコンテンツを作ることだ。

そうして、なるべく早い段階で問い合わせや売上を1件でも捻り出せれば、その成功体験が運営を継続すべき理由やモチベーション維持の源になる。

自社サービスと極めて密接に関連し、かつ競合が弱いキーワードを見出せていたら、それから先に取り組んでいこう。

4. 失敗3)表示回数(PV数)は出ているのに、売上につながらない

オウンドメディアでよくある失敗の3つめは、「表示回数(PV数)は出ているのに、売上につながらない」だ。

コンテンツを見てくれるユーザーが一定数存在するのは集客成功の表れで、非常に喜ばしいことである。ただし、それだけで終わっていてはオウンドメディアを運営する意味がない。

ほとんどの企業にとってオウンドメディアの最終的な目的は、売上への貢献であるはずだからだ。

しかし遺憾ながら、表示回数がボチボチ伸びてきたのを気分よく眺めていたものの、蓋を開けてみればそこからの売上はほぼゼロだった、という事例は思いのほか多い。

この失敗の要因と回避策を、詳しく見ていこう。

4-1.【要因】メディアの訪問から購買までの距離を見積もっていない

ある程度集客できているのに売上につながらない要因は、メディア訪問から購買までの距離を見積もっていないことだ。そのため、表示回数(PV数)獲得以降に必要となる施策を講じない。

ユーザーにとって、コンテンツの閲覧と購買はイコールではない。店に入ったからといって必ず買い物をするわけではないと言い換えれば、至極当然な話だとわかってもらえるだろうか。

コンテンツを見るということは、ユーザーが企業や商品に興味をもったということだが、それは購買プロセスの入口に立ったに過ぎない。

そこから企業や商品についてより詳しく知り、さらに関心を深め、信頼を育み、迷いや比較を経て、やっと購買に至るのである。ほとんどのメディアでは、このプロセスをフォローする仕掛けなしでは売上が生まれないという認識が欠如しているというわけだ。

コンテンツを見てもらうだけでは問い合わせや購買といったユーザー行動を得られない、続いて企業や商品の魅力を心底感じてもらうことに相当力を尽くす必要があるというマインドセットが求められる。

4-2.【回避策】メディア来訪者が購買に至るために必要な施策を整える

「表示回数(PV数)は出ているのに、売上につながらない」という失敗を回避するためには、メディア来訪者が購買に至るために必要な施策を整えよう。

良質なコンテンツによって感動体験を提供するのはもちろんだが、併せて以下の取り組みが必要だ。このための予算もしっかりと確保しておいてほしい。

・商品・サービスの導入事例コンテンツを制作し、メディアに掲載する |

4-2-1. 商品・サービスの導入事例コンテンツを制作し、メディアに掲載する

オウンドメディアには、商品・サービスの導入によって成果が出た事例を紹介するコンテンツを必ず掲載しよう。

事例コンテンツを見て成功イメージが具体化することによって、ユーザーは商品をより魅力的に感じたり、この企業は信頼できると思ったりする。その心の動きが、購買意欲を高めるのである。

実際にバズ部でも、問い合わせに至った人がその前によく見ているのは事例コンテンツだという分析結果を把握している。そのため事例コンテンツがユーザーの意思決定を後押ししていると考え、充実を図っているところだ。

成功事例紹介コンテンツは最低でも5本制作し、ユーザーがすぐにアクセスできるエリアに掲載することを強くおすすめする。

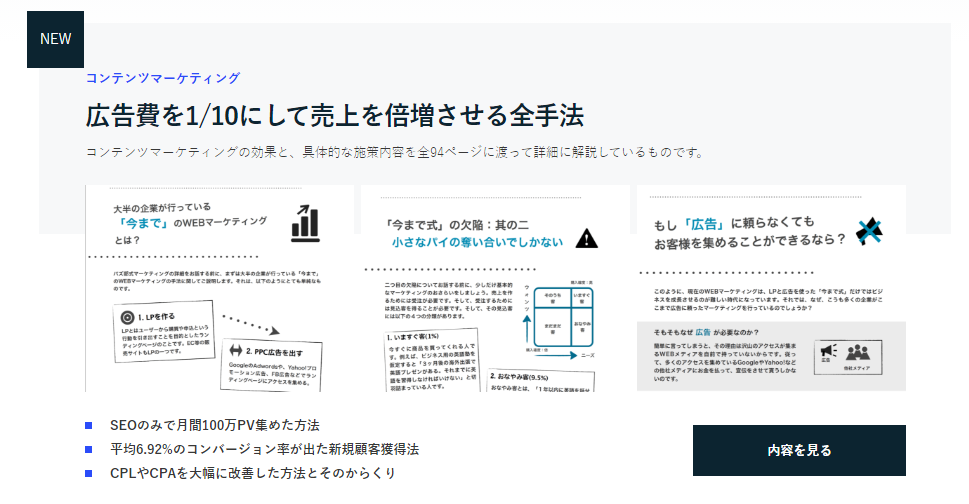

4-2-2. eBookを制作し、メディアからダウンロードできるようにする

事例コンテンツと並行して、ユーザーにとって役立つ情報をまとめたeBookを制作し、メディアからダウンロードできるようにしよう。

eBookは、いきなり問い合わせるのはハードルが高いと考えるユーザーに対して、より気楽な接点を提供する。その価値が高ければ購買意欲を高めることができるし、ユーザーのアドレスを入手してさらなるアプローチを講じることにも役立つのだ。

価値の高いeBookを作るためにおすすめなのは、その分野で最もニーズが高いテーマに対して必要な知識を網羅した「完全版」的な内容にすることだ。

バズ部で言うと、「広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法」というeBookがそれにあたる。コンテンツマーケティングについて総合的かつ実践的な知識が得られるため、人気が高い。

知りたいテーマについて、それだけ読めば一通りの知識が得られるということが魅力的に映り、ダウンロードしてくれるユーザーが増えるのである。

4-2-3. eBookをダウンロードしたユーザーにステップメールを送信する

eBookをダウンロードしたユーザーには、ステップメールを送信しよう。

ステップメールとは、特定のアクションをした人に対して、あらかじめ設定されたスケジュールに沿って自動的に配信されるメールのことである。

さほど深く考えずにeBookをダウンロードしたというユーザーの多くは、何もアプローチしないでいると離脱してしまう。そして、そのまま戻ってこない可能性も高い。

しかしステップメールを送れば、関係をつなぎ、自社の存在を相手の心に染み込ませ、ユーザーが購買プロセスの上流へと遷移していくのを促すことができるのだ。

バズ部ではeBookをダウンロードしたユーザーに対して、7日間連続で以下のような内容のステップメールを送信している。

・1通目:【バズ部】ダウンロードありがとうございます |

ポイントは、最初にメールの趣旨を明確に説明し、その後はユーザーにとって役立つ情報を提供することで信頼を醸成した上で、最後にオファーを行うことだ。

ユーザーへのメール施策についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参照してほしい。

参考記事:オウンドメディア×メルマガは絶対にやるべき!売上50億企業の実例

5. 失敗4)コンテンツに独自性がないため、アクセス・CVが伸びない

オウンドメディアでよくある失敗の4つめは、「コンテンツに独自性がないため、アクセス・CVが伸びない」だ。

どこにでもあるようなコンテンツを作ってしまい、ユーザーに見てもらえない・運よく見てもらえてもコンバージョンが得られないという事例が多い。

たとえば、あなたは最近、強烈に心に残るコンテンツに出会っただろうか?多くの人の回答は「否」だろうと予測する。世の中のほとんどのコンテンツは、独自の情報や見せ方を追求したり、強い主張を込めたりしていないからだ。

ありきたりな情報がただ羅列されているコンテンツからは、ユーザーはすぐに離脱する。検索エンジンはそのようにユーザー行動が悪いコンテンツを上位表示させないため、ますますアクセスが減っていく。

またオウンドメディアでは、ユーザーに「この企業はすごい」「この企業は信頼できる」と思ってもらい、自社やサービスに対する関心を高めることが重要だが、ユーザーの印象に残らないコンテンツでそれが実現できるはずはない。結果コンバージョンも生まれないのが当然なのだ。

この失敗の要因と回避策を、詳しく見ていこう。

5-1.【要因】唯一無二の価値提供に対する認識やリソースが足りない

独自性のないコンテンツを作ってしまう要因は、オウンドメディアでは唯一無二の価値を提供しなければならないという認識や、それを実現するためのリソースが足りないことだ。

他社と同じようなコンテンツを作っておけばよい、という誤った認識は、まだまだ根強く蔓延っている。真面目で熱心であるがゆえに、他社と同じでなければならないという呪いにかかっている場合もあるだろう。

しかし、検索すれば誰でも入手できる情報を寄せ集めたコンテンツなら、AIでも作れる。ChatGPTと並ぶ程度のコンテンツには、ユーザーはもう見向きもしない時代になっているのだ。

また、比類なき尖ったコンテンツを作るべきだとわかってはいるものの、そこに投じる人材や費用が確保できないというケースもある。本当に価値あるオリジナルコンテンツを作るのに要するリソースは、コピペコンテンツ制作の比にならないからだ。

それでも私たちは、自社だからこそ提供できる価値を追求し、ユーザーの課題を細部に至るまで完璧に解決することに寄与していかなければならない。その感動体験がユーザーのロイヤルティを高め、購買意欲につながるのである。

5-2.【回避策】社内にいるそのテーマのプロが執筆する

「コンテンツに独自性がないため、ユーザーに刺さらない」という失敗を回避するためには、社内にいるそのテーマのプロが執筆しよう。プロとは、最前線で日常的に当該業務に従事している人のことだ。

そうすることで、実戦的な経験に基づいた根拠ある情報を提供し、ユーザーが行動する上で役立つ指針を強く主張することができる。

記事制作を外注した上に投げっ放しにするのはよく見る光景だが、もっての外である。社内にあるせっかくの知見がコンテンツに反映されないのはもちろんのこと、書く人にこだわらないというその姿勢が深刻な問題だ。

ベストプラクティスは、社内のプロ自身がコンテンツの構成を考え、文章を書くこと。監修では意味がない。

それがどうしても難しければ、プロにインタビューした上で論点と構成を整理し、フィードバックを受けながら書く。

正直なところここまでが許容ラインだが、それも叶わなければ、コンテンツを重要記事グループとそうでもないグループに分け、重要な方だけでもプロに介入してもらうというのが苦肉の策である。

たとえば以下は、「ワンルームマンション投資」というキーワードで、プロならではの明確な行動提案がある記事とそうではない記事の比較表だ。

プロならではの記事 | 誰でも書ける記事 | |

タイトル | ワンルームマンション投資はなぜやめろと言われるのか? | ワンルームマンション投資とは?詳しく解説 |

構成 | 1.ワンルームマンション投資とは | 1.ワンルームマンション投資とは |

行動の提案 | ワンルームマンション投資に | なし |

あなたがワンルームマンション投資をしようかどうか迷っているとき、どちらの記事が役立つかは明白だろう。

もし、コンテンツ制作を外注せざるを得ない状況だというのなら、とにかく慎重に業者選びをしよう。社内のプロと直接やりとりし、その意向を細やかに確認しながら書いてくれる業者にしか、依頼してはならない。

オウンドメディアで外注してもよい範囲を知りたい方は、以下の記事を参照してほしい。

参考記事:オウンドメディアの全代行は避けるべき!外注するべき範囲と費用相場

6. 失敗5)SEOに依存してしまい、売上がGoogleのアルゴリズムに大きく左右される

オウンドメディアでよくある失敗の5つめは、「SEOに依存してしまい、売上がGoogleのアルゴリズムに大きく左右される」だ。

オウンドメディアへの来訪者を確保するためには、コンテンツの検索順位を3位以上にすることが必要だと前述した。しかし検索順位というものは、ユーザーの行動や競合の状況によって変動する。アルゴリズムのアップデートによって、突然圏外に飛ばされることさえあるのだ。

SEOだけに依存すると、ある日突然集客数が半分や3分の1といったレベルまで落ち込むリスクがある。それに伴って売上も大きく変動してしまい、事業の安定性が担保できないという失敗だ。

一方で、ユーザーから指名検索(メディア名・商品名などの固有名詞を直接入力して行う検索)されるようになれば、アルゴリズムの影響に関係なく訪問してもらえる。さらには、指名検索のコンバージョン率は通常の検索に比べて格段に高いのである。

だからこそ、オウンドメディアで安定的かつ長期的に成果を出していくためには、指名検索を増やせるとよい。そのためには、ユーザーに「この企業はすごい」「この企業は信頼できる」と思ってもらわなければならない。ユーザーのために本当に必要な情報を熟慮し、需要が顕在化していなくても発信していくことが必要だ。

しかしながら、SEOの観点だけから考え、他のメディアと同じようなコンテンツを作ることに終始してしまうという事例がほとんどなのである。

この失敗の要因と回避策を、詳しく見ていこう。

6-1.【要因】メディアミッションが不明確である

検索エンジンからユーザーの流入を得ることだけに注力してしまう要因は、メディアミッションが不明確なことだ。ミッションとは、オウンドメディアで何を成し遂げるのかという役割や存在意義のことである。

ミッションがないか、あっても形骸化していると、「ユーザーにとってどんな情報が必要か」ではなく「どんなキーワードで成果が出るか」を考えてしまう。

たとえばバズ部のミッションは、「売上アップに悩んでいる企業が、Webマーケティングの力を使い、低コストかつ短期間(半年から3年)で業界のトップを取れるようにする」だ。

そのため、ユーザーが業界のトップを取るために必要な情報であれば、現状ほとんど検索されていないキーワードでもコンテンツを作っている。ユーザーが検索しない、つまりまだ知らないけれども極めて重要な情報というものが存在するからだ。

メディアミッションに則り、たとえキーワード検索されなくてもユーザーの幸福に寄与するコンテンツを作れば、他の誰も発信していないため強烈に心に残る。その感動体験がメディアのファンを増やし、関係を強固にするのだ。

6-2.【回避策】誰にどのような価値を届けるか定め、それを軸にコンテンツを作る

「SEOに依存してしまい、売上がアルゴリズムに大きく左右される」という失敗を回避するためには、誰にどのような価値を届けるか定め、それを軸にコンテンツを作ろう。

まずは、メディアミッションを決める。そのためには、以下3つの質問に回答してみるのが効果的だ。

1)あなたのビジネスに関連する人(ペルソナ)たちは、どのような悩みをもっていますか? |

順に答えた結果、「誰にどのような価値を届けるのか」が見えてくる。これがあなたのメディアのミッションになるというわけだ。

「誰にどのような価値を届けるのか」を定めたら、その価値提供に必要な情報を熟慮する。熟慮した結果を前提として、可能な範囲のみ勝率が高いキーワードに寄せていくのだ。

一方で、上位表示は望めなさそう、コンバージョンからは遠い、というキーワードでも、ユーザーにとって本当に必要な情報であれば、コンテンツ化する。

バズ部は、売上アップに悩む企業に業界トップを取れるようなマーケティング情報を提供する。そのうち[コンテンツマーケティング]や[オウンドメディア]といった領域は、ユーザーにとって必要かつ勝機があるため、重点的に取り組んでいるところだ。

一方で、たとえばコンテンツマーケティングの領域には「ヒーローズジャーニー」という用語がある。これは、ユーザー体験を理解して魅力的なコンテンツを作るために有用なフレームワークだが、一般のユーザーにはほとんど知られていない。

そのためほぼ検索されないのだが、ユーザーが成功するためには必要な情報なので記事にしている。このような判断が求められるということだ。

ヒーローズジャーニーの記事は、以下である。

参考記事:カスタマージャーニーに違和感を感じる人必見!Carlijn Postmaが提唱するオーディエンスジャーニーとは?

重要なことなので、もう一度述べる。コンテンツを作る際には、SEO上効果的なキーワードかどうかの前に、ミッションに照らすとどんな情報を伝えるべきかを考える、これが本来あるべき順序だということを忘れてはならない。

7. まとめ

本記事では、オウンドメディアでよくある5つの失敗について、その具体的な内容と要因・回避策を解説した。以下に一覧化しよう。

よくある失敗 | 要因 | 回避策 |

| 1)競争が激しいキーワードを選んでしまい、コンテンツが上位表示されない | キーワード選定の重要性に対する認識が不足している | 自社が勝てる領域を定義した上で戦略的にキーワードを選定する |

| 2)コンテンツの本数を担保できず、運営を続けられない | コンテンツを作り続けるためのリソースや意欲が途切れる | 立ち上げの時点で期待値を丁寧に調整し、リソースを確保する |

| 3)表示回数(PV数)は出ているのに、売上につながらない | メディアの訪問から購買までの距離を見積もっていない | メディア来訪者が購買に至るために必要な施策を整える |

| 4)コンテンツに独自性がないため、アクセス・CVが伸びない | 唯一無二の価値提供に対する認識やリソースが足りな | 社内にいるそのテーマのプロが執筆する |

| 5)SEOに依存してしまい、売上がGoogleのアルゴリズムに大きく左右される | メディアミッションが不明確である | 誰にどのような価値を届けるか定め、それを軸にコンテンツを作る |

このような失敗をしなければ、オウンドメディアで成果を出すことができる。安心して取り組もう。この記事があなたの歩みの支えになったとしたら、嬉しく思う。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。