私たちバズ部(株式会社ルーシー)は、特定領域において高い専門性を持った、弁護士事務所をはじめとした士業事務所様向けのコンテンツマーケティング・SEO支援を特に得意としています。

・注力分野の実績や強みはあるのに、忙しくて記事化・情報発信まで手が回らない

・紹介経由の問い合わせは安定しているが、Web経由の相談をもう少し増やしたい

・自事務所の強みを、うまくWebで表現できていないと感じる

などのお悩みを持っている事務所の方には、特にお役に立てると思いますのでぜひ続きをご覧ください。

事務所がお持ちの専門性を「効果的に」ユーザーに伝える事で、爆発的な集客とお問い合わせを実現します

私たちは、創業から14年間で高い専門性をお持ちの弁護士事務所様の支援を数多く行い、下記のような爆発的な集客成果を上げ続けてきました。

・代表1人で0→月間200件の問い合わせを実現:リーガレット法律事務所様(労働問題領域)

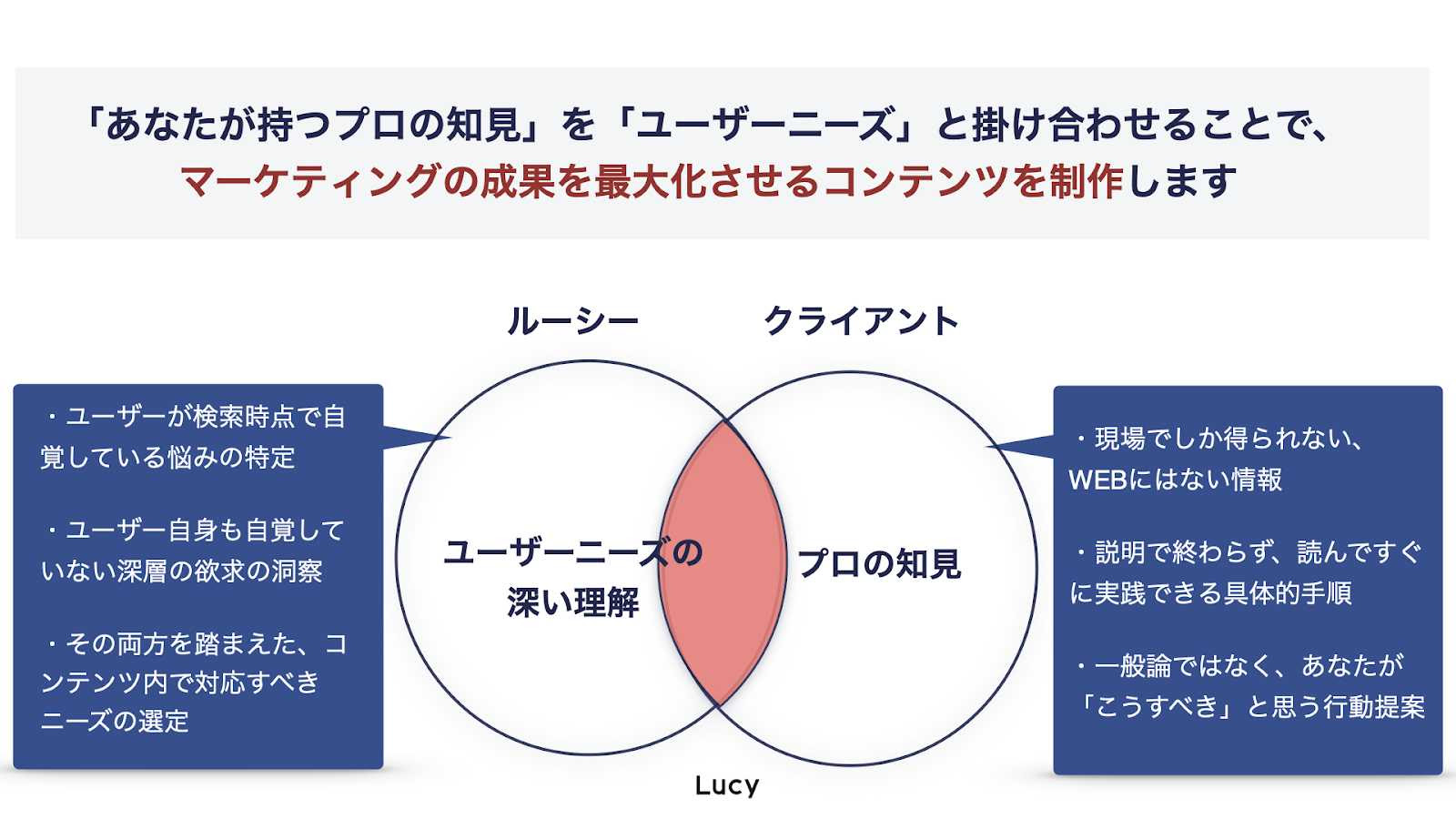

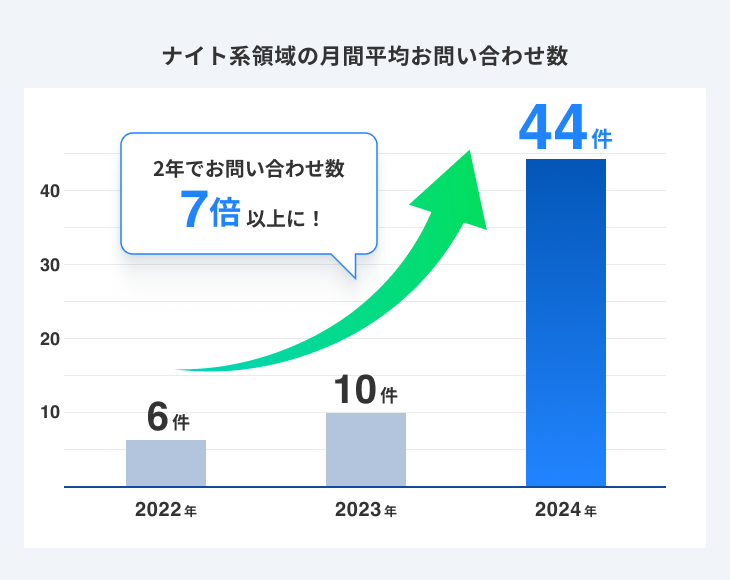

・2年で月間問い合わせ数を7倍(月6件→月44件)に増加:グラディアトル法律事務所様(ナイトトラブル領域)

・0から月間212万PV、4499件の問い合わせ獲得に成功:ベリーベスト法律事務所様(男女トラブル領域、自己破産領域etc.)

いずれの事務所様も、それぞれの分野で高い専門性をお持ちでした。

そして、これら全ての事例の一番の成功要因は「その事務所がお持ちの専門性を、コンテンツで一貫して効果的に表現し続けた」事です。

なぜなら、ユーザーはコンテンツの中身の節々から「この事務所は自分の課題を解決してくれるのか?」を感じ取り、問い合わせするかどうかを判断するからです。

プロの知見が豊富に含まれたコンテンツを見たユーザーは「この分野にこんなにも詳しいということは、私の抱えている問題も解決してくれるに違いない!」と確信を抱き、その確信の感情こそが、問い合わせという行動を生みます。

逆に、素人に外注した記事や、AIでも書ける様な単なる法律情報の解説だけでは、その事務所がユーザーの課題を「本当に」解決できる事を示せず、問い合わせは生まれません。

私たちは、今までの750社以上の支援経験から、企業が持つ強みや専門性を効果的にコンテンツで表現する方法を熟知しています。

なぜバズ部は、高い専門性を持つ弁護士事務所の支援を成功させられるのか?

では、なぜ私たちバズ部はその様な事務所の集客を他社よりも成功に導くことができるのか?その理由を具体的に3つお伝えします。

1.業界で数少ない「内製化サポート」の提供により、事務所の知見が十二分に反映されたコンテンツ制作体制を実現

私たちは、コンテンツマーケティングを行う際は「外注ではなく内製化」する事を強く推奨しています。

そして、この業界には「コンテンツ制作を代行する」というサービスが大多数を占める中、私たちは14年前の創業から今まで一貫して「コンテンツマーケティングの内製化支援サービス」を第一選択として提供しています。

なぜなら、ユーザーが「この事務所に依頼したい」と思う様な事務所の知見が反映されたコンテンツは、結局のところ外注できず、自社の専門家でしか作れないからです。

バズ部の内製化支援サービスでは、下記をはじめとしたサポートを実施する事で、事務所の専門性を発揮したコンテンツの制作体制を実現します。

<バズ部の内製化サポートの主な実施内容> ・成果の出るコンテンツ制作方法やコンテンツマーケティングの進め方のレクチャ |

実はこのアプローチの違いこそが、私たちが業界常識を覆す成果をあげられている一番の理由なのです。

コンテンツマーケティングの内製化支援サービスについて詳しくはこちら>

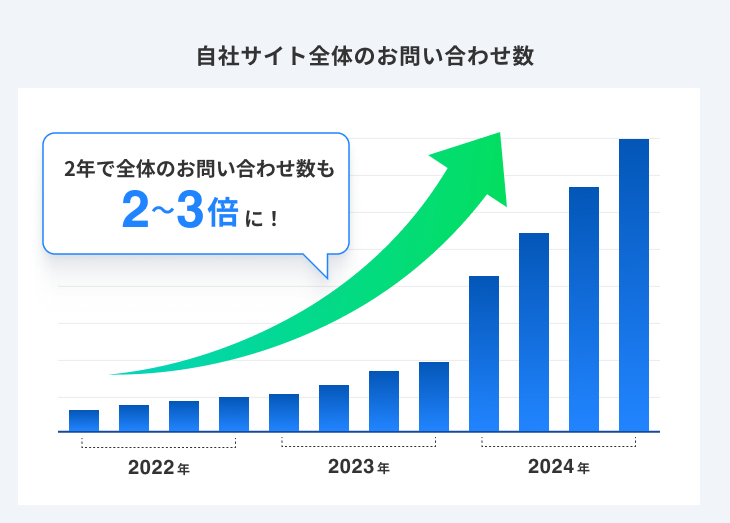

2. 記事を外注するケースでも「お客様へのヒアリング」により、専門性を漏れなく反映

しかし現実問題、事務所の専門家の方々は多忙で、自分達で十分な量のコンテンツを制作するのは難しいというケースもあるでしょう。

その様な場合は、一部記事の外注を選択せざるを得ないケースもあります。

そこで問題になるのが「外注記事において、どの様にして事務所の知見を反映させるか」という点です。(また言うまでも無く、法律に関する誤情報を発信する事も許されません。)

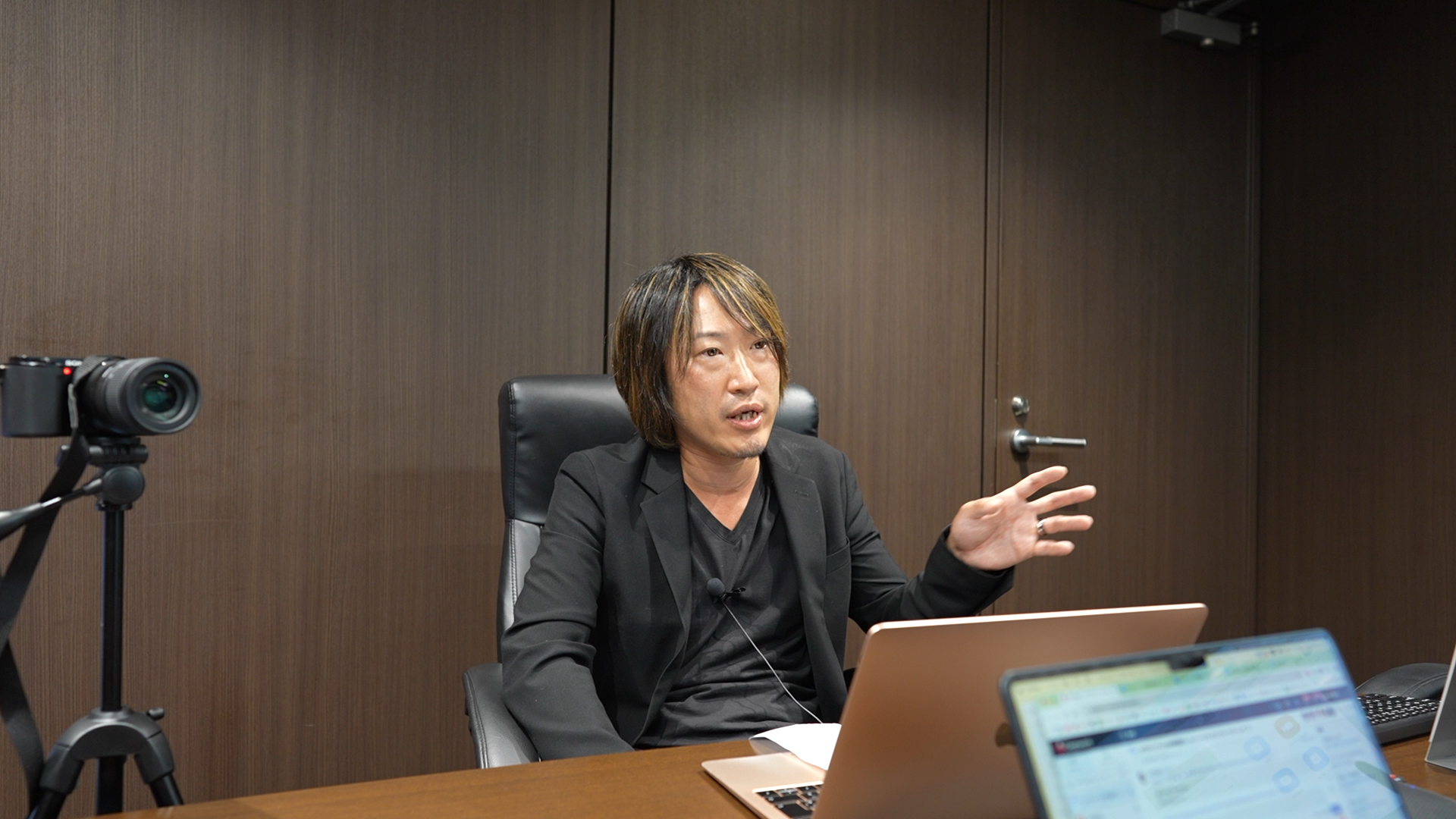

そこでバズ部では、ただの代行ではなく「そのテーマについてお客様がお持ちの専門的な知見をヒアリングさせて頂いた上でコンテンツを制作する」ヒアリング形式の記事制作サービスを提供しています。

私たちがコンテンツの設計と執筆を、そして事務所の専門家の方には「そのテーマにおける専門知識の提供」をいただく事で、外注でありながら、事務所の専門性を効果的に伝えられるコンテンツを制作可能です。

例えば、私たちが過去支援したグラディアトル法律事務所様は、過去別のSEO会社に記事制作を依頼していましたが、その記事のクオリティが低かったためボツが多く、結局社内の弁護士の方が0から記事を作成せざるを得ない、という経験をされていました。

そんな中、私たちの提供するヒアリング形式の記事制作サービスでは大いに満足を頂き、事務所の専門性を反映した高品質なコンテンツの大量生産に成功し、結果として2年で月間問い合わせ数を7倍(6件→44件)に成長させる事に成功しています。

グラディアトル法律事務所代表 若林弁護士 以前記事制作を依頼していた会社は、不満というレベルではなくてクオリティが圧倒的に低かったです。法律が分かっていないのはまだしょうがないとは思うんですけど、ヒアリングもなく内容がよく分からない記事が上がってくるという状態でした。 「これでは公開できないな」というレベルの記事が多かったため、結局自社の各弁護士で「頑張って書くか」と記事制作を行っているという状態でした。 それと比較するとルーシーさんは記事制作前のヒアリングもかなり丁寧にして頂いて、事前に「この事件がどうだ」という法律的な部分もお伝えした上で書いていただけるので、全然クオリティが違うかなと思います。 |

もちろん内製化がベストではありますが、この仕組みを導入していることにより、執筆リソースに限りがある場合も事務所の強みを反映したコンテンツを数多く作る事ができるのも大きな強みです。

3.その他、弁護士事務所特有の成果をあげるポイントを理解している

私たちが大きな成果を上げているのは、ここまでお伝えした特徴に加えて、私たちが弁護士事務所特有の成果を出すためのポイントを理解しているからです。

例えば、弁護士事務所が作成するコンテンツの多くは、意識しないと「法律的には〇〇です。」という単なる説明記事になってしまいがちです。

ですがコンテンツにおいて重要なのはその部分ではなく、専門家の経験を踏まえたその解釈です。

「法律的には〇〇ですが、私の経験を踏まえると〇〇なケースが多いです。」とまで言及できるかが、成果の違いを生みます。(単なる法律説明記事は、今やAIでも作れてしまいます。)

例えば、以下2つの記事を想像してみてください。

A.「法律では『親権は父母の協議で定める』と決められています」というだけの記事。

B.「法律では『親権は父母の協議で定める』となっているが、私の経験上、子どもが乳幼児の場合は母親に親権が認められるケースが多い。そのため、面会交流の条件をどうするか先に話し合っておくべきです」とまで書いてある記事。

後者の方が、ユーザーの信頼を得られるコンテンツである事は明らかだと思います。

そのため、私たちがコンテンツのフィードバックを行う際は、この「解釈」の部分を、可能な限り徹底的にコンテンツに取り入れて頂いています。

細かい点に思うかもしれませんが、この様な細かな工夫の積み重ねこそが、私たちが圧倒的な成果を上げ続けている一番の要因です。

弁護士事務所のコンテンツマーケティング成功事例

最後に、このページでお伝えした事例をご紹介します。

2年で注力領域の問い合わせ数を7倍以上に増やした法律事務所(グラディアトル法律事務所様)

グラディアトル法律事務所様は、ナイト系の領域やWebトラブルなど、比較的ニッチな領域で事業展開を行われている法律事務所様です。

依頼前からコンテンツマーケティングに取り組まれていたものの、外注している記事の品質が軒並み低く社内の弁護士による書き直しが必要になっており、コンテンツの品質と本数を担保する事が難しい状態でした。

バズ部との取り組みでは、初期は記事代行サービスで本数を担保しながら、並行して社内のコンテンツ制作体制の整備を実施。結果として月30本の良質なコンテンツ制作体制の構築しました。

その結果、特に注力して取り組んだナイト系の領域では2年で月間問い合わせ数を7倍以上にする事ができました。

また、事務所全体でも従来の2〜3倍の問い合わせ獲得を実現しました。

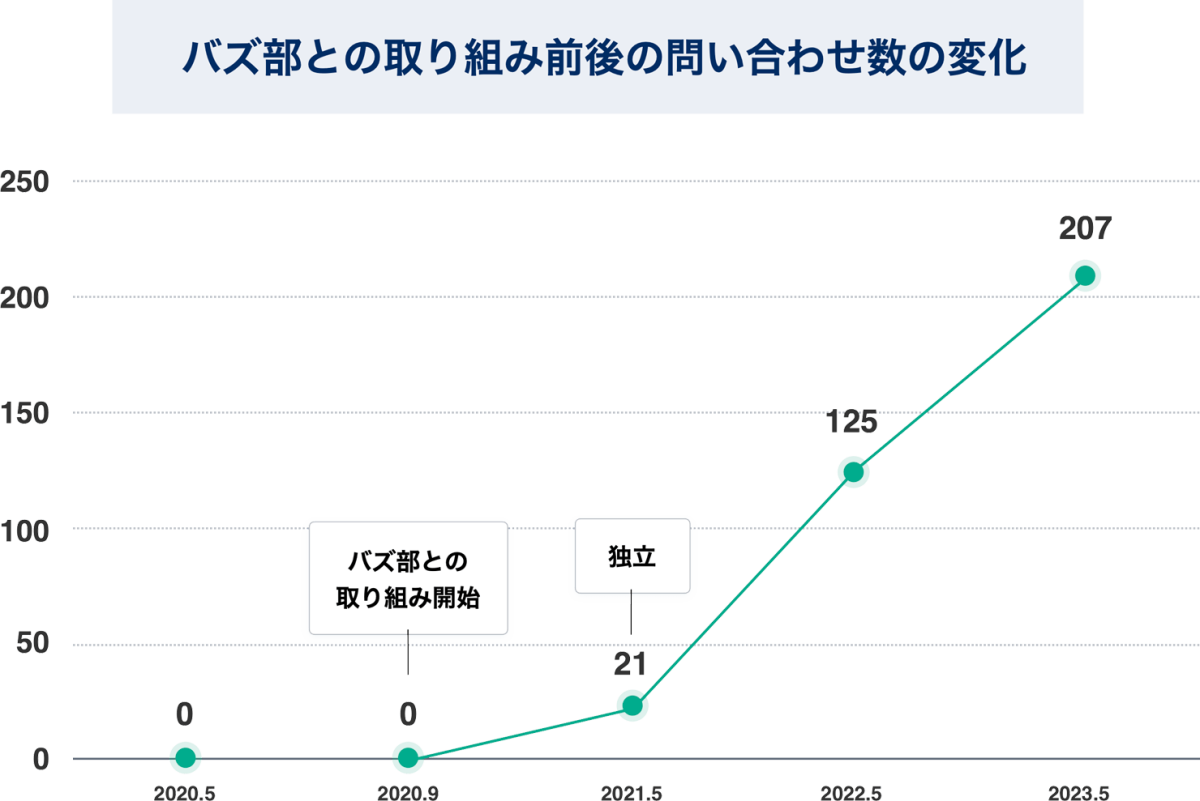

代表1人で0→月200件超の問い合わせ獲得を実現した法律事務所(リバティ・ベル法律事務所様)

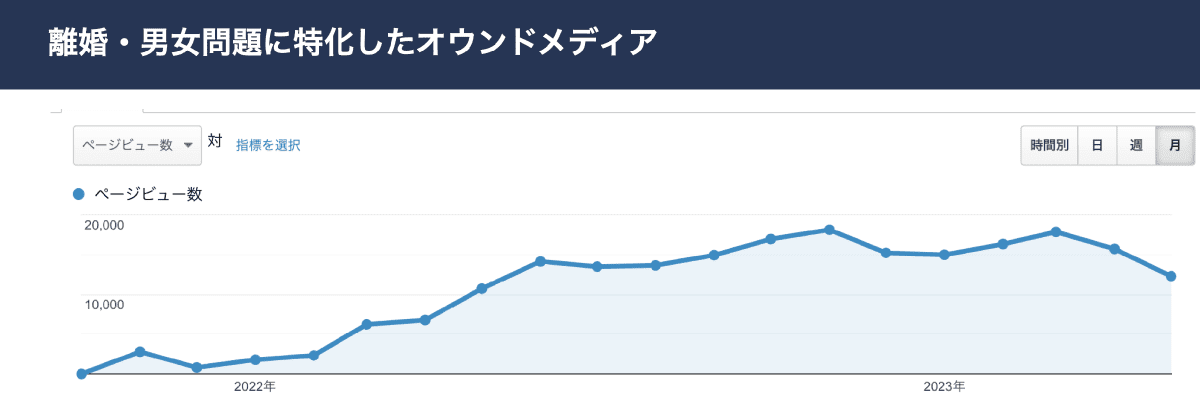

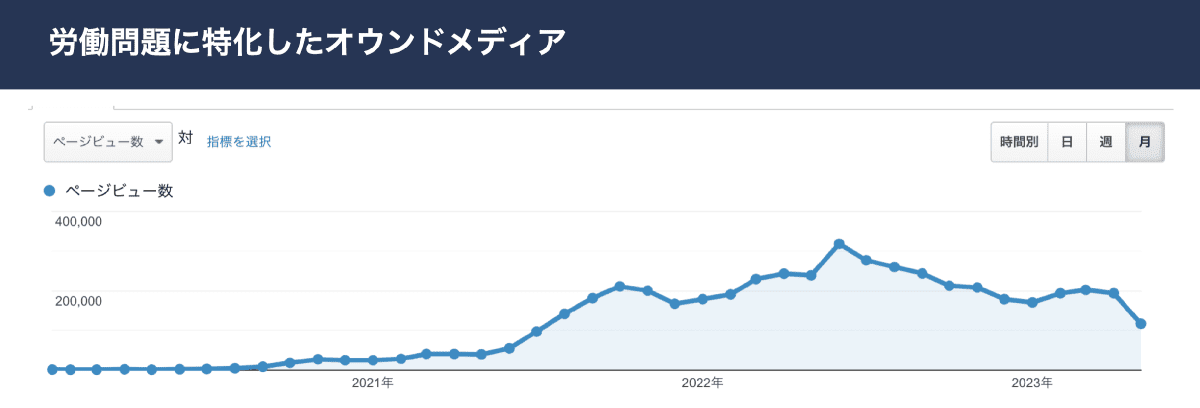

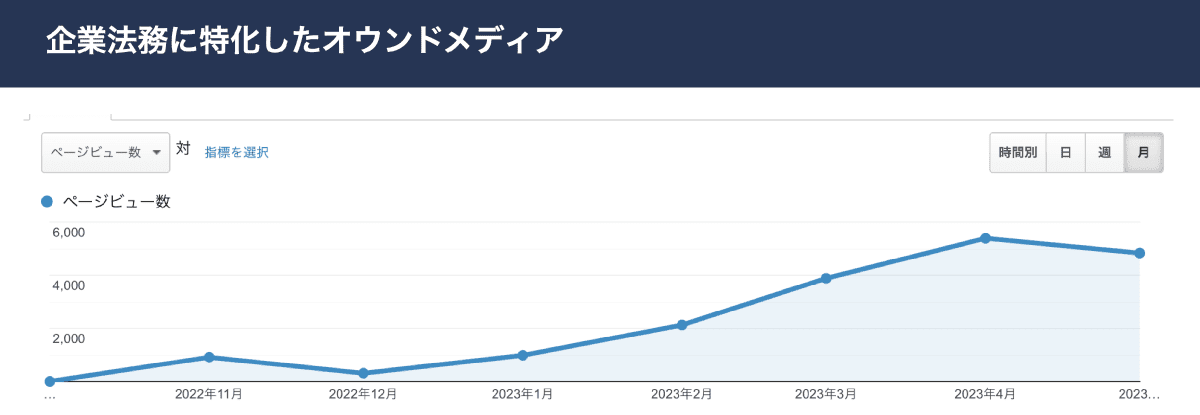

リバティ・ベル法律事務所様は、「労働問題」「離婚・男女問題」「企業法務」それぞれにテーマを特化させた計3つのオウンドメディアを運営している法律事務所です。

代表の籾山先生が独立準備を機にオウンドメディアを開始。バズ部への依頼前は1人で6ヶ月間コンテンツの制作を行っていたのですが、問い合わせ数が0件とという状態でした。

私たちの支援では毎週の打ち合わせを行い、籾山先生が作成する全てのコンテンツに対して、事務所の専門性を存分に発揮するためのフィードバックを実施。

その結果、取り組みから2年半で月間200件以上の問い合わせが得られる状態を作り出す事ができました。また、200件の問い合わせのうち確度の高いお客様が40%と問い合わせの質も非常に高い状態を実現できています。

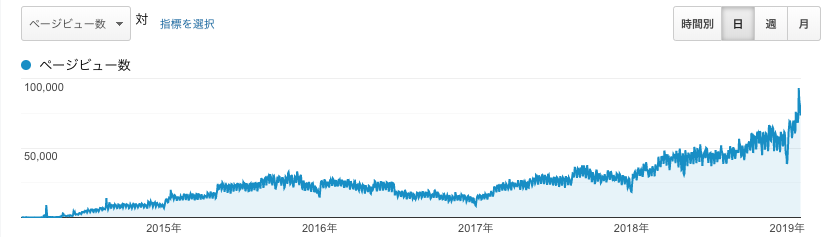

【3サイトのローンチから現在までのPV推移】

0から月間212万PV・月4400件以上の問い合わせを実現した大手法律事務所(ベリーベスト法律事務所様)

ベリーベスト法律事務所は、バズ部との取り組み前はWebの集客をほぼすべてリスティング広告に依存している状態でした。

バズ部との取り組みで初めてコンテンツマーケティングを開始し、内製化の体制を構築。

各弁護士が記事を執筆し、その内容に誤りがない様2名体制で校正作業を行うチームで運営を行う事で、事務所の専門性が反映されたコンテンツを週3本のペースで安定的に制作する事ができる様になりました。

そしてその結果、取り組みから5年後には広告費0で月4,400件以上の問い合わせを生む大きな集客の柱を育てる事に成功しました。

サイトの月間ページビュー推移

よくある質問

最後に、弁護士事務所のコンテンツマーケティング支援についてよくある質問にお答えします。

1.弁護士事務所の支援パターンとしてはどのようなものがありますか?

基本的には、このページでお伝えした様に「コンテンツマーケティングの内製化支援」のパターンを推奨しています。その他、下記の様なご支援も可能です。

・コンテンツの制作代行

・Webサイトの制作/リニューアル

・キーワード選定の代行

コンテンツマーケティングにおいては、特にコンテンツの制作体制をどの様に担保するかが重要です。今の事務所のリソースや目標を踏まえて内製と外注のどちらにすべきか、もしくは一部だけ外注するという様なご提案も可能ですので、まずはお話をお聞かせください。

2.弁護士事務所のコンテンツマーケティング・SEOで最も大事な点は何ですか?

まずは、そのコンテンツの制作に社内の専門家がしっかりと関与する事です。

単に「法律的には〇〇です。」と誰にでも行える説明だけを行うコンテンツでは、事務所の専門性をユーザーに伝えられず、成果を出すことはできないためです。(また、その様なコンテンツは今現在既にAIで量産できる様になっています。その点からも、この様なコンテンツの価値は急激に低下しています。)

そうではなく、上でお伝えした様な「法律的には〇〇ですが、私の経験を踏まえると〇〇なケースが多いです。」の様に、プロの経験を踏まえた主観を徹底的にコンテンツに取り入れる事が重要です。

もう1つ重要な点としては「自事務所が強みを持つニッチな領域にコンテンツを集中させる」という点です。今やコンテンツマーケティングは多くの法律事務所が行っている施策になっており、誰もが思いつくようなメジャーなキーワードだけを攻めても成果が上がりづらいためです。

一方で、自社の強みが活きるニッチなキーワードを選ぶ事ができればまだまだチャンスはあります。

具体的なキーワードは公開できないのですが、当ページでご紹介した法律事務所の事例では、月間検索ボリュームが30であるにもかかわらず、検索ボリューム数万のワードで上位表示した際より遥かに多くの問い合わせが獲得できたキーワードが存在します。

この様に、適切なキーワードの選定もとても重要です。もちろん私たちの支援の中でこのキーワード選定も一体でご支援しています。

3.自事務所でAI検索への対応は行うべきですか?行う場合は何をすべきですか?

AI検索への対応は行うべきです。ただし従来のコンテンツマーケティングの取り組みとオーバーラップする部分も多くあります。

その上でAI検索に対応するために何を行うべきかを決める上では「AI検索の到来により起きる構造的な変化は何か?」を特定する事が重要です。

この変化はいくつかありますが、最も大きい変化の1つは「ユーザーが検索キーワードという粒度よりも細かい、今の自分の状況によりマッチした情報を検索する様になる」ということです。

(例えばChatGPTで検索を行っている方は、キーワードではなく文章で今の状況をより具体的に入力して検索していると思います。)

そして、この変化に対応するには、作成するコンテンツの内容を(自社の強みが発揮できる範囲で)よりニッチにそして具体的なものにしていく、という事が重要になります。

例えば、その一つの具体例としては「ユーザーの状況や課題を具体的に記述した顧客事例を大量に制作する体制を作る」という事です。

その事例のユーザーが何に悩んでいたのか、どの様な状況の方だったのかを丁寧に記述した事例を豊富に作成する事で、そのユーザーの状況に合致/もしくは類似したユーザーがAI検索でその事例にアクセスできる可能性が高くなります。(この取り組み自体は、AI検索の有無に関わらず本来重要性の高いタスクです。その意味で、従来のコンテンツマーケティングの取り組みとオーバーラップする点が多くあると言えます。)

その他、現在ルーシーではAI検索対応において重要な施策を20個程度定義し、いくつかの事務所様と共同で対策の取り組みを行っています。

このスペースではAI検索対応についてのお話を詳しく語りきれないというのが実情です。面談にてより詳しくお話させて頂く事が可能ですので、詳細を知りたい方はお問い合わせください。