- オンライン

サブディレクトリとは?サブドメインとの違い・SEO効果・作り方も解説

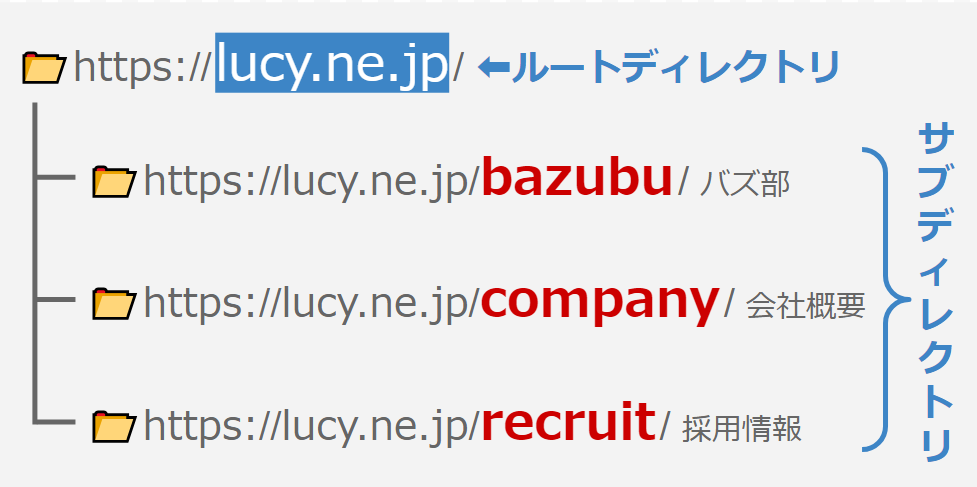

Webサイトにおけるサブディレクトリとは、ドメインの下層に設置されたディレクトリ(階層構造)のことを指す言葉である。

例えば、あなたが今読んでいるバズ部(https://lucy.ne.jp/bazubu/)は、株式会社ルーシーのドメイン(lucy.ne.jp)のサブディレクトリ(/bazubu)を使って運営している。

サブディレクトリについてなんとなく理解はしていても、「サブドメインとの違いが分からない」「新しいメディアをサブディレクトリで立ち上げるか迷っている」という方は多いかもしれない。

結論から言うと、新しいメディアを立ち上げるならば、サブドメインでもなく新規ドメインでもなく、サブディレクトリに作成するのがおすすめである。それも、企業サイト(コーポレートサイト)のサブディレクトリに作成するのが、SEOの観点から最適といえる。

どこでメディアを立ち上げるかの選択を間違ってしまうと、コンテンツが評価されるまでの時間が半年〜1年レベルで変わってくることもあるので注意したい。

本記事では、サブディレクトリについて正しく理解を深めるために、以下の内容をお伝えしていく。

- サブディレクトリとは何か

- サブディレクトリとサブドメインの違い

- 新メディア立ち上げはサブディレクトリ・サブドメイン・新規ドメインどれがいいのか

- 第三者のサブディレクトリを借りる「ドメイン貸し」について

- サブディレクトリを作る時に気を付けるべきポイント

- サブディレクトリの作成方法

最近話題になった「ドメイン貸し(第三者にサブディレクトリを貸すビジネス)」の問題についても詳しく解説しているのでぜひ確認してみてほしい。

サブディレクトリについての知識は、Webサイト運営やコンテンツマーケティングを行う上で非常に重要な基礎知識なので、確実に押さえておこう。

目次

1. サブディレクトリとは

まずは「サブディレクトリとは何か」という基本的な部分を正しく理解していこう。

1-1. サブディレクトリとはドメイン下層に作られたフォルダのこと

冒頭でもお伝えした通り、サブディレクトリとはドメインの下層に設置されたディレクトリ(=フォルダ)のことである。

ドメインにあたる部分が「ルートディレクトリ」で、その下にある構造を「サブディレクトリ」という。サブディレクトリの中にはページが格納されており、さらにディレクトリが存在することもある。

1-2. サブディレクトリを活用する具体例

サブディレクトリの活用例は大きく分けて2つある。

1つ目は、良くある企業サイトのように、同じコーポレートサイトの中に「会社概要」「サービス紹介」など複数のサブディレクトリを設置して、それぞれに詳細ページを配置するようなケースだ。

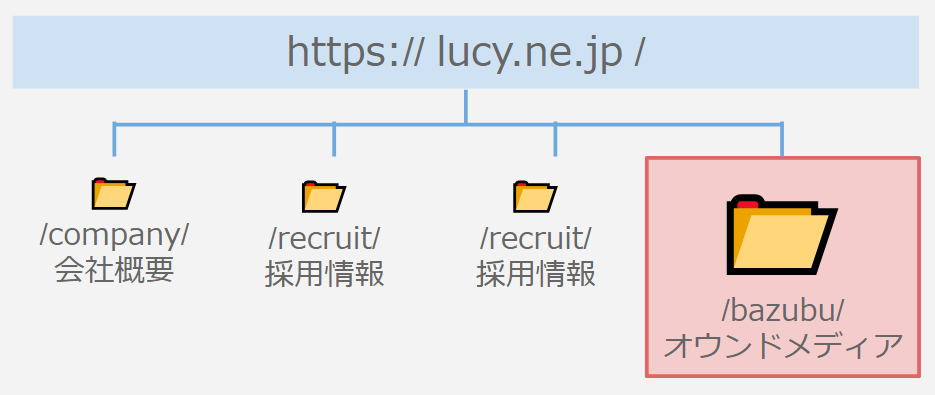

もう1つは、同じドメインの下に配置したサブディレクトリを、独立した別サイトのように見せてサイトを運営する方法である。

例えば、弊社株式会社ルーシーは、企業ドメイン「lucy.ne.jp」の下にサブディレクトリ(/bazubu)を設けて、「バズ部」というオウンドメディアを展開している。

同じドメイン内でも、サブディレクトリで作成したメディアごとにデザインや色味を変えることもできる。

さらに、コーポレートサイトのSEO効果を受け継ぐことができるなどSEO的にもメリットが大きいため、多くの企業がコーポレートサイトのサブディレクトリを活用してオウンドメディアを運営している現状がある。

SEO効果についてはこのあとさらに詳しく解説していく。

2. サブディレクトリとサブドメインの違い

サブディレクトリの基礎知識が分かると、「サブドメインとは何が違うんだろう?」という疑問が浮かんでくる方が多いだろう。

サブディレクトリとサブドメインの違いを表にまとめたのが以下である。

【サブディレクトリとサブドメインの違い】

サブディレクトリ | サブドメイン | |

URLの違い | http://bazubu.com/〇〇 | http://〇〇.bazubu.com |

ルートドメインとの関係 | ルートドメインのサイトと | ルートドメインとは別のサイトとして |

おすすめの利用シーン | ルートドメインと関連性の高いテーマ | ルートドメインと異なるテーマを扱う |

それぞれの項目について、もう少し詳しく確認していこう。

2-1. サブドメインとは

サブドメインとは、1つのドメインを用途に応じて複数に分割するときに使うものである。例えば、分かりやすいサブドメインの例として「ヤフー(yahoo.co.jp)」のサービスごとのURLを見てみよう。

・news.yahoo.co.jp(Yahoo!ニュース) |

ヤフーのルートドメインは「yahoo.co.jp」だが、そのドメインの前に「news.」「shopping.」などサブドメインに分けて、それぞれのサブドメインで全く異なる内容のサービスを展開している。

2-2. サブドメインとの違い1:URLの構造が違う

サブディレクトリとサブドメインの大きな違いとして、URLの構造の違いがある。

サブディレクトリ | サブドメイン |

http://bazubu.com/〇〇 | http://〇〇.bazubu.com |

サブディレクトリはドメインの後に「/〇〇」が付き、サブドメインはドメインの前に「〇〇.」が付くという構造上の違いがある。

2-3. サブドメインとの違い2:ルートドメインとの関係が違う

ルートドメインとの関係にも違いがある。

サブディレクトリ | サブドメイン |

ルートドメインのサイトと | ルートドメインとは別のサイトとして |

「サブディレクトリに作成したコンテンツ」は、ルートドメインのサイトと同じサイトとして認識されやすい。一方で「サブドメインに作成したコンテンツ」は、ルートドメインとは別のコンテンツとして認識されやすい。

ただし、これはあくまで「このような傾向がある」だけであり、実際にどのように判断されるかは、Googleの判断に寄るというのが実際のところである。

参考:海外sSEO情報ブログ「ドメインオーソリティに似ていなくもない指標をGoogleは持っている。サブドメイン vs. サブディレクトリは「サイト」の区分けに依存する」

あくまで「このような傾向がある」というだけではあるものの、

・サブディレクトリ:ルートドメインの一つのコンテンツとして認識されやすい

・サブドメイン:ルートドメインとは別のコンテンツとして認識されやすい

というのが一般的なので、どちらにコンテンツを作成するか判断したいときには、「ルートドメインと同じサイトとして認識されやすいか」を意識するのが良さそうである。

2-4. サブドメインとの違い3:おすすめの利用シーンが違う

2-3で解説した通り、サブディレクトリとサブドメインは「ルートドメインと同一サイトと思われるか否か」が違ってくるため、以下のようにおすすめの利用シーンが異なってくる。

サブディレクトリ | サブドメイン |

ルートドメインと関連性の高いテーマを扱う場合におすすめ | ルートドメインと異なるテーマを扱う場合におすすめ |

サブディレクトリにコンテンツを作成した場合には、そのコンテンツは、ルートドメインと同じサイトと見なされやすい。そのため、サブディレクトリを使って作成するのは、ルートドメインとテーマの方向性が似ていて関連性があるコンテンツが理想的である。

例えば、不動産仲介業を営む会社が、会社のドメインのサブディレクトリでオウンドメディアを立ち上げて、不動産売買に関連したお役立ちコンテンツを届けるのは良い例と言えるだろう。

一方で、ルートドメインの内容と関連性が薄いコンテンツを作成する場合には、サブドメインの活用を検討するのが良い。そうすると、自社のブランドをある程度保持しながらも、ルートドメインとは別のサイトと見なされやすいからだ。

全く関係ないアフィリエイトサイトをやる場合などは、サブディレクトリではなくサブドメインを選択することを検討したほうが良いだろう。

3. 新メディア立ち上げは基本的にサブディレクトリ一択

サブディレクトリとサブドメインの違いについて理解できたところで、改めて、新しくオウンドメディアを立ち上げる時には「サブディレクトリとサブドメイン、または新規ドメインでどれが一番SEO的に有利になるだろうか?」について考えていこう。

結論からいうと、新しいメディアを立ち上げる場合には、企業サイトのサブディレクトリで立ち上げるのが良いケースが多い。

※例外として、立ち上げるメディアの内容が企業が展開しているビジネスとかけ離れている場合には、サブドメインを検討すべきである。しかしながら、一般的には、事業内容と関連したオウンドメディアを立ち上げるケースが多いだろう。

そのため、テーマがかけ離れない限りは、サブディレクトリでの立ち上げがおすすめである。

その理由について2つ解説していこう。

3-1.理由1:ルートドメインのSEO評価を最も引き継げる可能性があるから

(1)サブディレクトリで立ち上げる場合、(2)サブドメインで立ち上げる場合、(3)新しいドメインを取得して立ち上げる場合の3つを比較した場合に、ルートドメイン(企業サイトなど)のSEO評価を最も引き継げる可能性があるのは、サブディレクトリである。

なぜならば、先ほどから解説している通り、サブディレクトリで作成したコンテンツは、ルートドメインと同じサイトと見なされやすいからだ。同じサイトと見なされれば、既に得ているルートドメインのSEO評価を引き継ぐ可能性が高い。

サブドメインで立ち上げた場合には、運よく同じサイトと見なされた場合にはSEO評価を引き継げるが、別サイトと見なされてしまうとそのパワーは失われてしまうだろう。

新しくドメインを取得してメディアを立ち上げる場合には、サイトの評価が全くのゼロからのスタートとなる。そのため、新しいサイトがGoogleに認知されてインデックスされ、SEO評価を得て上位表示されるまでには時間を要することになる可能性が高い。

3-2.理由2:コーポレートサイトのサブディレクトリは特に評価されやすい

オウンドメディアを新しく立ち上げる場合などには、コーポレートサイト(企業サイト)のサブディレクトリで運営することをおすすめする。

その理由としては、コーポレートサイト自体がGoogleから評価されやすいからである。評価されやすいコーポレートサイトの直下でメディアを始めれば、評価されやすい状況をそのまま引き継ぐことができるというわけだ。

※コーポレートサイト自体が評価されやすい理由としては、企業として活動している以上、良質なリンクが張られやすく、良質なリンクを得ているサイトが評価される傾向があるからといえるだろう。

また、これは明確にGoogleが言及している訳ではないが、現実問題として、企業サイト直下のサブディレクトリで運営されているオウンドメディアは上位表示されやすい状況があるのだ。

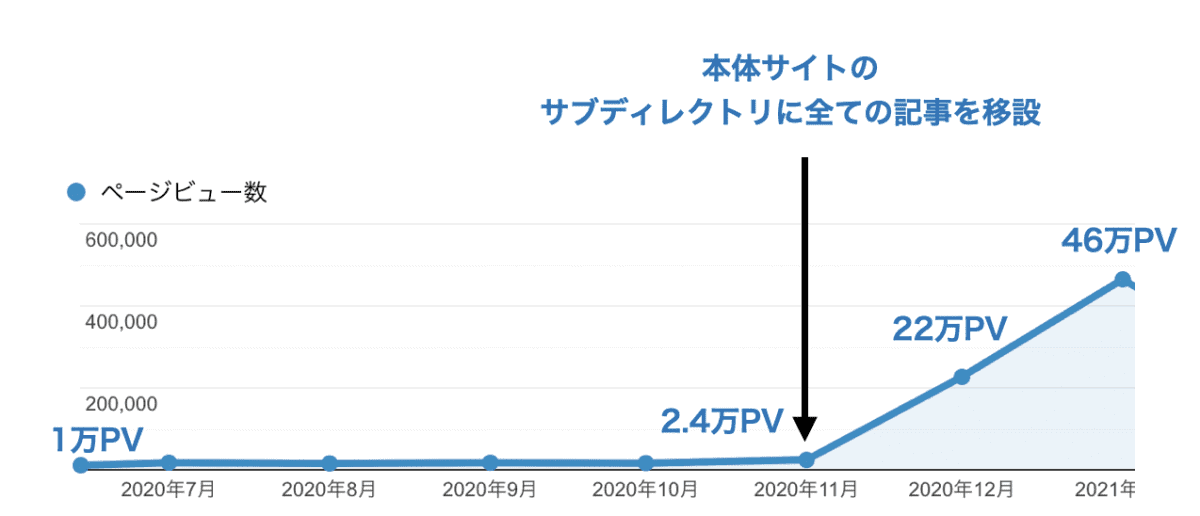

実際、弊社が支援する企業のブログメディアを、サブドメインや別ドメインからサブディレクトリに移設しただけで、各コンテンツの検索表示順位が上がり、PV数が伸びたケースは50件以上に及ぶ。中にはPV数が約20倍となったケースもある。

例えば、以下画像は、サブドメイン(https://〇〇.会社名.co.jp)で運営していたオウンドメディアを、企業サイトのサブディレクトリ(https://会社名.co.jp/〇〇/)にそっくり移設して、ページビュー数が約20倍に伸びた事例のグラフである。

※上記は2020年~2021年の事例であり、サブディレクトリ移設による恩恵は当時よりは下がっているものの、それでも一定のメリットは未だにあると考えられる。

こうしたことから、新たにメディアを公開する予定があって、そのテーマが企業のサービスの核と著しくかけ離れていない場合には、サブディレクトリを使って運営することをおすすめする。

4. 第三者にサブディレクトリを貸す「ドメイン貸し」はやめるべき

3章で、コーポレートサイトのサブディレクトリのSEO評価が上がりやすい点について解説したが、第三者にサブディレクトリを貸し出す「ドメイン貸し」は良くないので手を出さないようにしよう。

「ドメイン貸し(サイト貸し)」は、「寄生サイト」などとも呼ばれていて問題になっていたブラックハット的なSEO手法である。既にGoogleから評価を得ている企業のドメインなどが、全く関係のない第三者にサブディレクトリを貸して、対価としてレンタル料などをもらう仕組みだ。

一時期はこのドメイン貸しで一気に上位表示できるメディアが台頭し、即効性のあるSEO手法として話題となっていた。ドメイン貸しマッチングサイトまで登場している状態だった。

例えば、クリニックのサイトの直下のサブディレクトリでマッチングアプリのアフィリエイトサイトを運営するなどのケースが散見された。一定のSEO評価を得ているクリニックのサイトに寄生する形で、マッチングアプリのサイトも上位表示できていた訳だ。

しかしながら、このような「寄生サイト」が上位表示されてしまう状況をGoogleも問題視し、2024年5月からは「サイトの評判の不正使用」として明確にスパム扱いになったので注意しよう。これにより、関係のないドメインの力を借りて上位表示させるようなSEO手法は現在は通用しない。

なお、Googleが問題視しているのは「ファーストパーティの監督や関与がほとんどまたはまったくない状態で、サードパーティのページを公開すること」であり、企業が自分のサービスについてサブディレクトリを作ってメディアを展開する分には全く問題ないので心配しないでほしい。

5. サブディレクトリ作成時に気を付ける3つのポイント

ここからは、実際にサブディレクトリを使って新たなページやメディアを運用する際に役立つ実用的な情報を紹介する。

まずは、サブディレクトリを用いる際に気をつけるべきことを見ていこう。具体的には次の3点だ。

- サブディレクトリ内のコンテンツが本体サイトのテーマから逸脱しないようにする

- 階層構造はできるだけシンプルにする

- 本体サイトとSEO評価を共有していることを把握する

一つずつ詳しく説明する。

5-1. サブディレクトリ内のコンテンツが本体サイトのテーマから逸脱しないようにする

サブディレクトリを使って作成するページやメディアのテーマは、本体サイトのテーマから大きく逸脱してはならない。

すでにお伝えした通り、サブディレクトリを用いて作成するページ・メディアは大元のWebサイト配下に存在することになるからだ。

レシピサイトには料理関連の情報が掲載されるべきだし、住宅リフォーム会社のコーポレートサイトには住まいに関する情報が掲載されるべきだ。そのように一つのWebサイト内でテーマが統一されていることが、ユーザーの効率的な情報収集に貢献することはお分かりだろう。

また、Webサイト内でテーマを統一することで、そのサイトが「何を専門としているのか」をユーザーや検索エンジンに示しやすくなる。こうした専門性がWebサイトを評価する上で重要な要素であるということは、Google側も明記している。

※参照:検索品質評価ガイドライン

こういったことから、サブディレクトリ内のコンテンツテーマを本体サイトのテーマから逸脱させないことは、ユーザーにとってもSEOにとっても重要であることがお分かりいただけるだろう。

5-2. ディレクトリ構造はできるだけシンプルにする

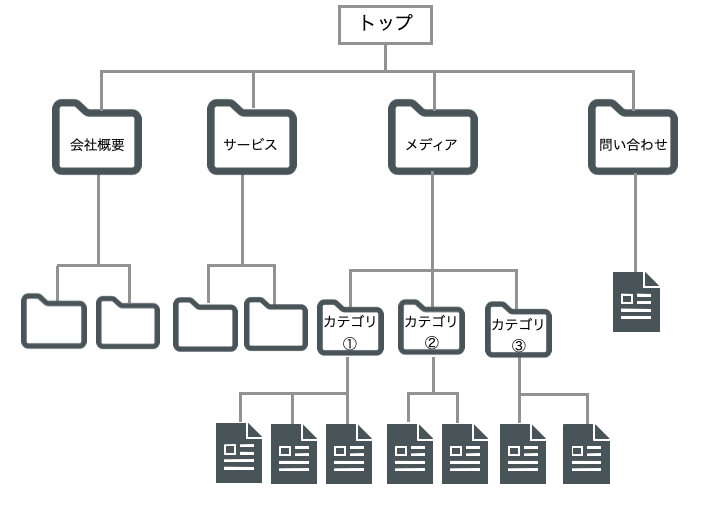

特にサブディレクトリを使ってメディアを運営する際に気をつけて欲しいのが、ディレクトリの構造をシンプルにすることだ。

構造がシンプルであれば、ユーザーが必要な情報に辿り着きやすくなるからだ。

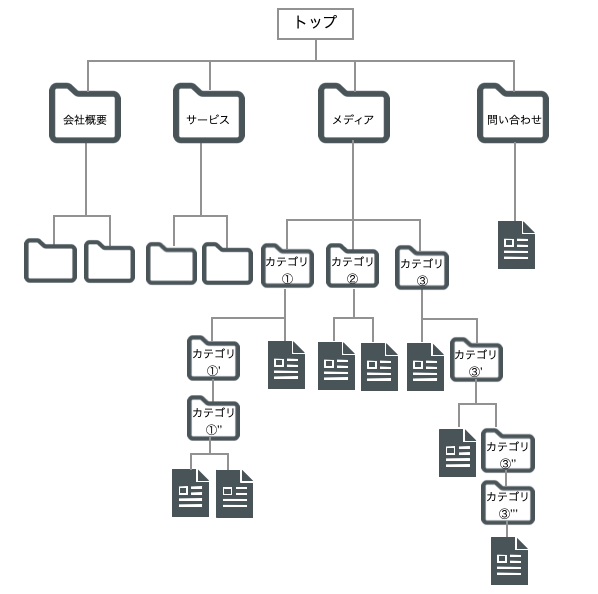

例えば、次の2つのディレクトリ構造を見比べてみて欲しい。

・サイトA

こちらのサイトAは、メディアのカテゴリ直下に各記事が配置されたシンプルな構造となっている。

・サイトB

対してサイトBは、メディアを作成したサブディレクトリの内側にサブディレクトリやファイルが乱立していて、ごちゃごちゃした構造である。

AとBを比べてみると、Aの方はサイト内のどの場所からでも必要な情報に簡単に辿り着けて、回遊しやすいことが分かる。

一方Bのような構造では、カテゴリや記事を行き来している間に、「今サイト内のどの部分を見ているか」分からなくなってしまう。それでは次に読みたい記事やカテゴリにも辿り着きにくい。

このようにユーザーが現在地を見失うような構造は、SEO的にもマイナスとなってしまう。

サブディレクトリを使う際には、ユーザーのためにもSEO評価のためにも、Aの例のようにユーザーが効率良く情報を得やすいシンプルな構造になるよう注意しておこう。

5-3. 本体サイトとSEO評価を共有していることを意識する

サブディレクトリで作成するページやメディアのSEO評価と、本体サイトのSEO評価は、互いに影響することをきちんと把握しておこう。

先に説明した通り、サブディレクトリで作成したコンテンツは本体サイトのSEO評価を引き継ぐ。

その一方で、サブディレクトリのコンテンツに対するSEO評価も本体サイトに影響を及ぼすのだ。

つまり、サブディレクトリで作成したページやメディアがSEOにおいて低評価を受けてしまうと、その影響が本体サイトにも及ぶということだ。

せっかく本体サイトが良い評価を得ていても、サブディレクトリのコンテンツの質が低いと、本体サイトの評価も下がってしまう。

そのような事態を避けるために、本体サイトとサブディレクトリ内のコンテンツがSEO評価を共有していることを念頭に置き、新たに作成するページやメディアの質に徹底的にこだわるようにして欲しい。

6. サブディレクトリの作り方(新しいWordPressサイトを追加する方法)

サブディレクトリを用いる際に気をつけるべきポイントが分かったところで、サブディレクトリを活用して新しいメディアを立ち上げる場合の作り方についても解説していこう。

ここでは、既にコーポレートサイトなどメインサイトがWordPressで構築されている場合を想定して、サブディレクトリで新しくメディアを立ち上げる時の作成手順を説明する。

説明に使うサーバーはXサーバーだが、他のレンタルサーバーでも大きく手順は違わないはずなので、一通り目を通しておいて欲しい。

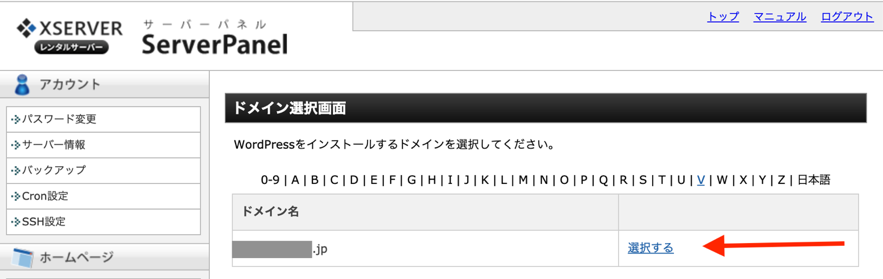

まず、既存サイトのサーバーパネルにログインしよう。

ログインすると、以下のようなサーバーパネルトップ画面が表示されるので、「WordPress簡単インストール」をクリックする。

ドメイン選択画面が表示されるので、サブディレクトリを作成したいWebサイトのドメインを選択する。

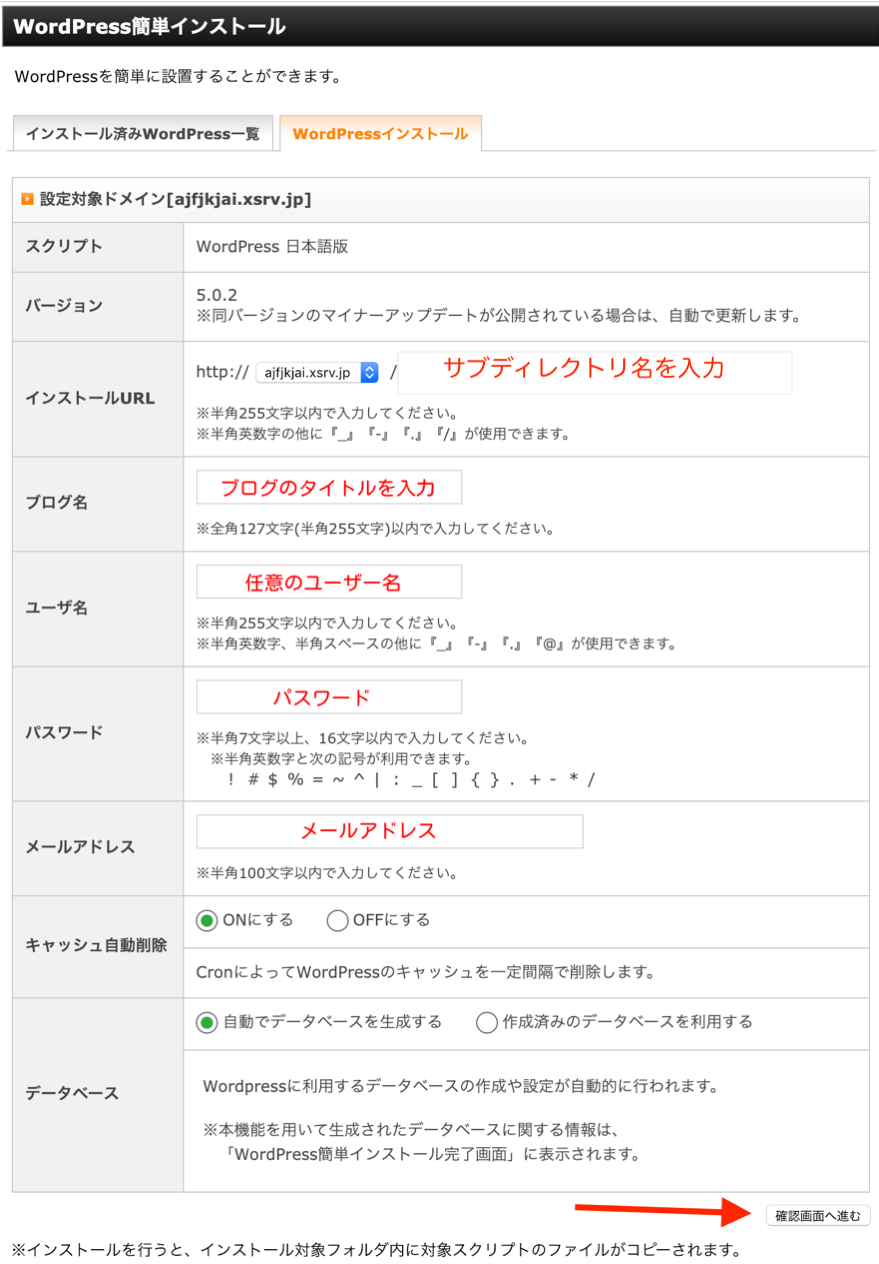

ドメインを選択したら、「WordPress簡単インストール」画面に遷移するので、「WordPressインストール」タブをクリックして必要事項を入力していく。

各項目について、以下の説明も確認しておこう。

・インストールURL ・ブログ名 ・ユーザ名 ・パスワード ・メールアドレス ・キャッシュ自動削除 ・データベース |

入力が終わったら確認画面へ進み、「インストールする」をクリックすれば、サブディレクトリ内にWordPressがインストールされる。

これでWordPressブログのためのサブディレクトリが作成できた。

続けてWordPressの初期設定を行う場合は、バズ部の別記事「WordPress初期設定の33項目を全解説|おすすめの設定例を全て見せます」を参考に進めてほしい。

まとめ

サブディレクトリがどういったものか、お分かりいただけただろうか。

サブディレクトリを用いれば、既存のWebサイトの配下に新たなページやメディアを作成することができる。

今回説明したことを踏まえて適切にサブディレクトリを使い、ユーザーにとってもSEO評価にとっても最大限プラスとなるコンテンツを作り上げていこう。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。