- オンライン

SEOで順位変動が起きる11の原因と対処法を解説

「SEOの順位変動はどうして起こるの?」

「自社のコンテンツの順位が大きく変動して不安」

あなたのコンテンツの順位が大きく変動したときに、どのような原因があるのか不安になる人は多いだろう。

SEOの順位変動が起こる主な原因としては、次の11個がある。

| SEOの順位変動が起こる11の要因 |

❶コアアップデート ❷公開したばかりの新記事だから ❸重複URLがある ❹他社記事が新たに増えた ❺ユーザーニーズが変化した ❻コンテンツの内容が古くなった ❼HTTPエラーを放置している ❽Googleが定める違反行為を行っている ❾重大な設定ミスがある ❿セキュリティに問題がある ⓫自社のサイトの評価が変わる |

どれもSEOの順位変動を引き起こす原因ではあるが、対処ができるものとできないものがある。

SEO順位変動の原因を把握して臨機応変な対処や急な順位変動への心構えができると、よりコンテンツの運用がしやすくなる。

そこでこの記事では、SEOの順位変動の原因と対処法、適切な分析方法を解説する。

【この記事を読むと分かること】 ・SEOの順位変動に大きく影響を及ぼすのは「コアアップデート」 ・SEOの順位変動が起こるその他の一般的な原因 ・順位変動の分析方法 ・順位変動を安定させるために行うSEO対策のポイント |

この記事を最後まで読めばSEOの順位変動の原因や対処法が把握でき、順位変動が起きても落ち着いて対応できるようになるはずだ。

Webサイトを運営する上でSEOの順位変動は必ず当たる壁なので、あらかじめ確認しておこう。

目次

1.SEOの順位変動に大きく影響を及ぼすのは「コアアップデート」

コアアップデートとは、Googleの検索結果の品質向上を目指すアップデートだ。信頼性と関連性の高い良質なコンテンツを的確に判断し、上位表示させることが目的である。

コアアップデートとは、Googleの検索結果の品質向上を目指すアップデートだ。信頼性と関連性の高い良質なコンテンツを的確に判断し、上位表示させることが目的である。

Googleは日々検索結果を改善するための小さな改善を続けているが、年に数回検索アルゴリズムとシステムに大きな変更を加えている。これがコアアップデートに当たる。

コアアップデートでは検索アルゴリズム自体が変化するため、広範囲のWebサイトのランキングに影響が出る。Googleの公式サイトにも、コアアップデート後には順位変動が起こることが明記されている。

コア アップデートは大きな影響を広範囲に及ぼすため、その実施にあたっては周知を図ります。一部のサイトでは、コア アップデート後に掲載順位が下がったり、逆に上がったりすることがあります。 |

直近では、2022年9月にコアアップデートが実施されている。

For awareness, the September 2022 core update has not fully completed but it's mostly done. We expect it will be fully complete within a week and will share on our updates page when it is done.

— Google Search Central (@googlesearchc) September 20, 2022

このコアアップデート後にも、順位変動が起きたという声が多く見受けられた。どれだけSEO対策をしていても検索アルゴリズム自体が変わってしまうと、順位変動は避けられない。

1-1-1.対処法:Googleのアップデート情報を確認する

コアアップデートは不定期で実施されるため、アップデートの詳しい内容や具体的な記事を事前に把握できない。しかし、Googleが公開している「Google 検索ランキングの更新」を見ると、コアアップデートの実施の有無を確認できる。

あなたのWebサイトに突然大幅な順位変動があった際に、コアアップデートが原因なのかを確かめることが可能だ。コアアップデートが原因で順位変動が起きた場合、順位の回復が見込めるのは次のコアアップデートである。

サイトがコアアップデートの影響を受け、その後にコンテンツを改善した場合、掲載順位が回復する可能性があるのは、次の大規模なコア アップデートのリリース時です。 |

次のコアアップデートまでにGoogleガイドラインに沿ってコンテンツの質を改善できれば、順位が上昇する可能性がある。

2.SEOの順位変動が起こるその他の一般的な原因

続いて、SEOの順位変動が起こる一般的な原因を見てみよう。

続いて、SEOの順位変動が起こる一般的な原因を見てみよう。

SEOの順位変更が起こる原因 | 対処法 |

公開したばかりの新規記事だから | ー |

重複URLがある | URLの正規化をする |

他社記事が新たに増えた | 既存記事のリライトをする |

ユーザーニーズが変化した | ユーザーニーズを捉えたコンテンツに修正する |

コンテンツの内容が古くなった | 最新の情報に更新する |

HTTPエラーを放置している | エラーコードがないか確認する |

Googleが定める違反行為を行っている | 適切なSEO対策をしているか確認する |

重大な設定ミスがある | 直近の変更を見直す |

セキュリティに問題がある | セキュリティを強化する |

自社のサイトの評価が変わる | ー |

それぞれ対処法と併せて紹介していくので、SEOの順位変動の原因を確認してみて欲しい。

2-1.公開したばかりの新規記事だから

新規でアップしたコンテンツは、順位変動が起こりやすい。コンテンツを公開した直後は上位表示されていたものの、数日後には下落するなどの順位変動がよく見られる。

これは新規のコンテンツの公開直後の順位は、暫定的なものに過ぎないからだ。検索エンジンは公開されたばかりのコンテンツに関する情報を多く持っていないため、評価をすること自体が難しい。そこで、これくらいの順位だろうと暫定的な順位を表示している。

時間が経過するとコンテンツに関する情報が増えてくるため、正確な評価ができるようになる。このときに公開時に過大評価されていたコンテンツは順位を落とし、過小評価されていたコンテンツは正確な順位へと上昇する。

新規公開された記事のランキングが安定するまでには、公開から6~9ヶ月程度かかる。検索結果を決める要素は非常に多く存在するので、情報を収集することにどうしても時間を要するからだ。

新規公開した直後や新規公開後の短期間に大きな順位変動が起きても、Googleが情報を収集している最中だと捉え逐一焦る必要はないだろう。

【リライトの公開時も多少の順位変動が起きる】 コンテンツをリライトして公開するときにも、多少の順位変動が起きる。検索エンジンがリライトした内容を収集するまでに多少の時間がかかるからだ。 新規公開コンテンツと比較すると短期間で順位変動が落ち着くことが多いが、なかなか安定しない場合は再スクロールを依頼する「Google インデックス再リクエスト」を手動で行うといいだろう。 |

2-2.重複URLがある

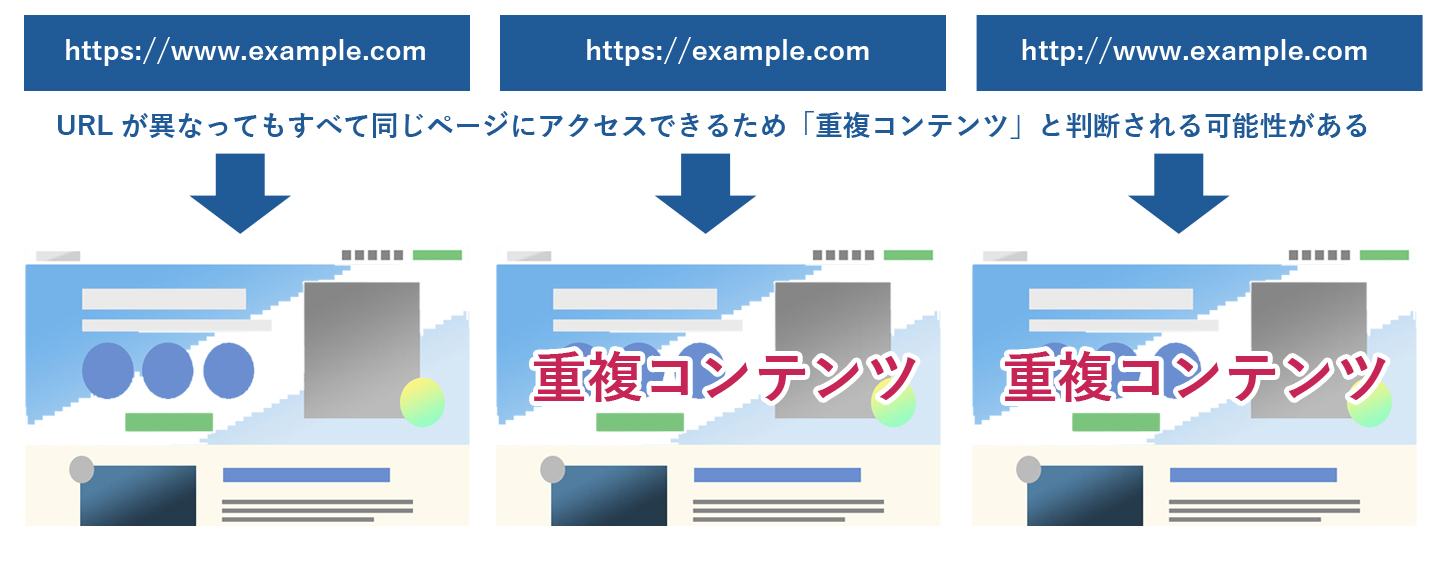

URLの重複とは、1つのページに複数のURLが存在することを指す。1つのページに複数のURLがあると、Googleは同じコンテンツがいくつも存在していると判断する。

重複コンテンツはユーザーの利便性を低下させる行為なので、最悪の場合ペナルティの対象となる。意図的に重複URLを作成していると判断されると、検索結果から除外されてしまうのだ。

ペナルティの対象外であっても重複URLだと判断した場合は、検索結果に表示するコンテンツをGoogleが決める。

重複するコンテンツが問題になっていて、このドキュメントのアドバイスが適用されていない場合、Google の検索結果に表示されるコンテンツのバージョンは Googleで選択されます。 |

※ドキュメントのアドバイス:URLの正規化のこと

上記の例では「https://www.example.com」が検索結果に表示され、他の2つは重複URLだと判断される。その結果、重複URLだと判断されたコンテンツは大幅に順位を落とすことになる。

URLが重複する主な原因は、下記のとおりだ。

サイトのリニューアル時 | 旧サイトのページをそのまま使いリニューアルする場合、同じ内容のコンテンツが存在する期間ができる |

同じコンテンツを指すURLが複数ある | 管理が煩雑で同じコンテンツを指すURLを複数作成している 例:各ページのパンくずリストからトップページへのリンク: https://example.com/ 各ページのフッターからトップページへのリンク: https://www.example.com/index.html |

パラメーターの有無 | パッシブパラメーターでは重複コンテンツが生成される |

httpとhttps | 暗号化通信に対応できるようになってもhttpを使用しているとURLが重複する |

wwwの有無 | wwwがあってもなくてもSEOや接続に関係がないため、両者を混合して使っているとURLが重複する |

例えば、https://www.example.comとhttps://example.comの使い分けができておらず両者での検索がある場合は、どちらか片方を検索結果に表示させてもう片方は順位を大きく落とすことになる。

2-2-1.対処法:URLの正規化をする

あなたのサイトに重複URLがある場合は、URLの正規化を実施しよう。URLの正規化とは、重複URLがある場合に検索エンジンが評価すべきURLを指示することだ。

例えば、httpsが利用できる環境になったもののhttpとの使い分けができていない場合は、httpsを正規化すると検索エンジンが評価すべきURLが明確になる。

URLの正規化の方法は、主に下記の4つがある。

URLを正規化する方法 | |

canonicalタグの使用 | head要素内に下記を記述して正規化するURLであることを伝える <head> <link rel=”canonical” href=”正規化するURL”> </head> |

301リダイレクトの設定 | 指定のURLに恒久的に転送を行い、リダイレクト先のURLが正規であることを伝える |

alternateタグの使用 | モバイルサイトとパソコンサイトを別のURLで管理している場合は、モバイルサイトにalternateタグを使用する |

サイトマップの作成 | 大規模なサイトや構造が複雑なサイトはサイトマップを作成するとクローラーが正規URLを認識しやすくなる |

サイトをリニューアルする際は旧サイトに301リダイレクト設定をすると、リダイレクト先のサイトが正規であることを伝えられる。

詳しいURLの正規化の方法は、下記を参考にして欲しい。

『URLの正規化とは?具体的な方法と正規化すべきケースを解説』

2-3.他社記事が新たに増えた

他社の記事が増えると上手に差別化できず、順位変動が起こることがある。

例えば、「ケーキ 作り方」のキーワードで、あなたの記事が上位表示されていたとしよう。同じく「ケーキ 作り方」のキーワードで作成した他社記事が増えると、あなたの記事か他社の記事かどちらのほうがGoogleが定める質の高いコンテンツに当てはまるのか天秤にかけられる。

新たに増えた他社の記事のほうが質が高いと判断されると、相対的にあなたの記事の検索順位は下落してしまう。安定して上位表示を獲得できていても新たな記事はどんどん増えていくため、他社記事と差別化できる記事であり続けることが重要だろう。

2-3-1.対処法:既存記事のリライトをする

他社の記事が増えて順位変動が起きた場合は、既存の記事をリライトして差別化を図るといいだろう。リライトの内容は、Googleが公表している「検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド」が参考になる。

スターターガイドは、ユーザーと検索エンジンの双方に有益となるコンテンツ作成の方法を記載している。つまり、ここに記載されている方法を使えば、Googleが提唱する質の高いコンテンツが目指せるのだ。

リライト時に見直す視点は数多く記載されているが、一例として下記が挙げられる。

・専門家や知識が豊富な人の意見、編集を取り入れる

・他のコンテンツにはないオリジナル性のある内容を入れる

・モバイルフレンドリーを採用する

「ケーキ 作り方」の例で見ると、他社の記事にパティシエやケーキ店の意見が入っていなかったとしよう。実際のパティシエから指導を受けた内容を追加すれば、他記事との差別化をしながらより有益なコンテンツへと改善できる。

2-4.ユーザーニーズが変化した

Googleはユーザーファーストを提唱しており、ユーザーのニーズを満たすコンテンツ作成が前提条件となっている。そのため、ユーザーの検索意図からずれた内容やユーザーの悩みや問題を解決できない内容では、検索順位が下落することは把握できるだろう。

一方で、ユーザー側のニーズが変化したときにコンテンツ内容が最適化できていないと順位変動の原因となる。例えば「甲子園」と検索をした際に、甲子園の開幕前までは甲子園の日程や出場校の情報にニーズが集まる。

甲子園が開幕をすると試合結果にニーズが集まるため、ニーズから外れた記事は必然的に読まれなくなる。このように、世の中の動きや流行などによってユーザーのニーズが変化すると検索順位に影響が出る可能性がある。

2-4-1.対処法:ユーザーニーズを捉えたコンテンツに修正する

ユーザーニーズの変化が原因で検索順位が変動した場合は、ユーザーニーズを捉えたコンテンツに修正しよう。

ユーザーのニーズを考えるときは、ユーザーの検索意図を掘り下げてみることをおすすめする。例えば「ケーキ 作り方」を検索をするユーザーは、ケーキを作りたいことまでは何となく分かるだろう。

もう少し掘り下げてなぜケーキを作りたいのか、どのようなケーキを作りたいのか、誰に作りたいのかまで考えるとユーザーの検索意図を考慮できるようになる。

・複数のケーキの作り方を記載

・健康志向やバースデーなど目的別でのケーキの作り方を記載

など、一般的なケーキの作り方だけでなく一人一人のニーズに寄り添うコンテンツに修正すると、ユーザーのニーズの変化に対応した記事へと生まれ変わる。

2-5.コンテンツの内容が古くなった

コンテンツの更新を怠っており内容が古い場合は、検索順位が下落する原因となる。理由としては、次の2つが挙げられる。1つ目は、ユーザーニーズから外れるためだ。

例えば「2015年おすすめ映画10選」と「2022年おすすめ映画10選」という記事があったとしよう。映画を探しているユーザーは、ほぼ後者の記事を参考にするだろう。2015年のおすすめ映画が悪いわけではなく、2022年までの間に多くの映画が放映されている。それを踏まえた鮮度の高い情報のほうが求められている。その結果、古いコンテンツ内容は必然的に読まれなくなる。

2つ目は、Googleが情報の鮮度を重視しているからだ。日付の記載がないコンテンツを更新しても、Google側はいつ更新を実施したのか記録している。

Even when you publish something without a date, Google still keeps time.

— 🥔 johnmu (personal) updated for 2022 🥔 (@JohnMu) May 14, 2021

情報が古いコンテンツはユーザーからの信頼性や利便性を低下させると判断される。その結果、検索順位が変動しやすくなる。

2-5-1.対処法:最新の情報に更新する

コンテンツ内の古い情報を放置している場合は、新しい情報に更新しよう。どのようなコンテンツも基本的には情報の更新が欠かせないが、とくに注意したいのは下記のようなコンテンツだ。

・ニュース情報や時事ネタを扱っている

・商品やサービスの紹介をしている

・金融系や法律系の情報を扱っている

・地域性の高い内容を扱っている

これらのコンテンツは、流動性の高い情報を扱っているため定期的な情報更新が欠かせない。3ヶ月に1回、半年に1回など期間を決めて情報を更新し続けるとコンテンツの鮮度を保てるだろう。

2-6.HTTPエラーを放置している

HTTPステータスコードは、サイトの表示結果をサーバーが返答するときに用いるコードだ。下記のように、100番~500番まで存在する。

HTTPステータスコード | 概要 | 通信状況 |

100番台 Informational | リクエストの受け入れができ継続して処理している状態 | 正常 |

200番台 Success | リクエストが正常に処理できた | 正常 |

300番台 Redirection | リダイレクト設定を実行する | 正常 |

400番台 Client Error | ユーザー側の操作や入力に何らかのエラーがある | エラー |

500番台 Server Error | サーバー側の設定や通信状態に何らかのエラーがある | エラー |

300~500番台のHTTPステータスコードが表示されているページは、Googleにインデックスされない。300番台はリダイレクト設定なので、リダイレクト元のページは検索順位の評価の対象外となる。

400番台と500番台は何らかのエラーが起きているため、検索順位の評価の対象外となる。

Googlebotが4xxステータス コードを返すURLから受信したコンテンツはすべて無視されます。 Googlebotが5xxステータス コードを返すURLから受信したコンテンツはすべて無視されます。 出典:Google検索セントラル「HTTP ステータス コード、ネットワーク エラーおよび DNS エラーが Google 検索に及ぼす影響」 |

400番台と500番台のエラーを放置していると、サイトのクロール頻度も低下していく。その結果、順位変動が起こってしまうのだ。どれだけSEO対策をしていても、エラーコードを放置しているとページ自体がGoogleから無視されてしまう。

2-6-1.対処法:エラーコードがないか確認をする

エラーが発生したときにHTTPステータスコードを返すことは自然なことなので、とくに問題はない。防ぎたいのはエラーコードに気付かず適切な対策ができず、順位変動が起きてしまうことだ。

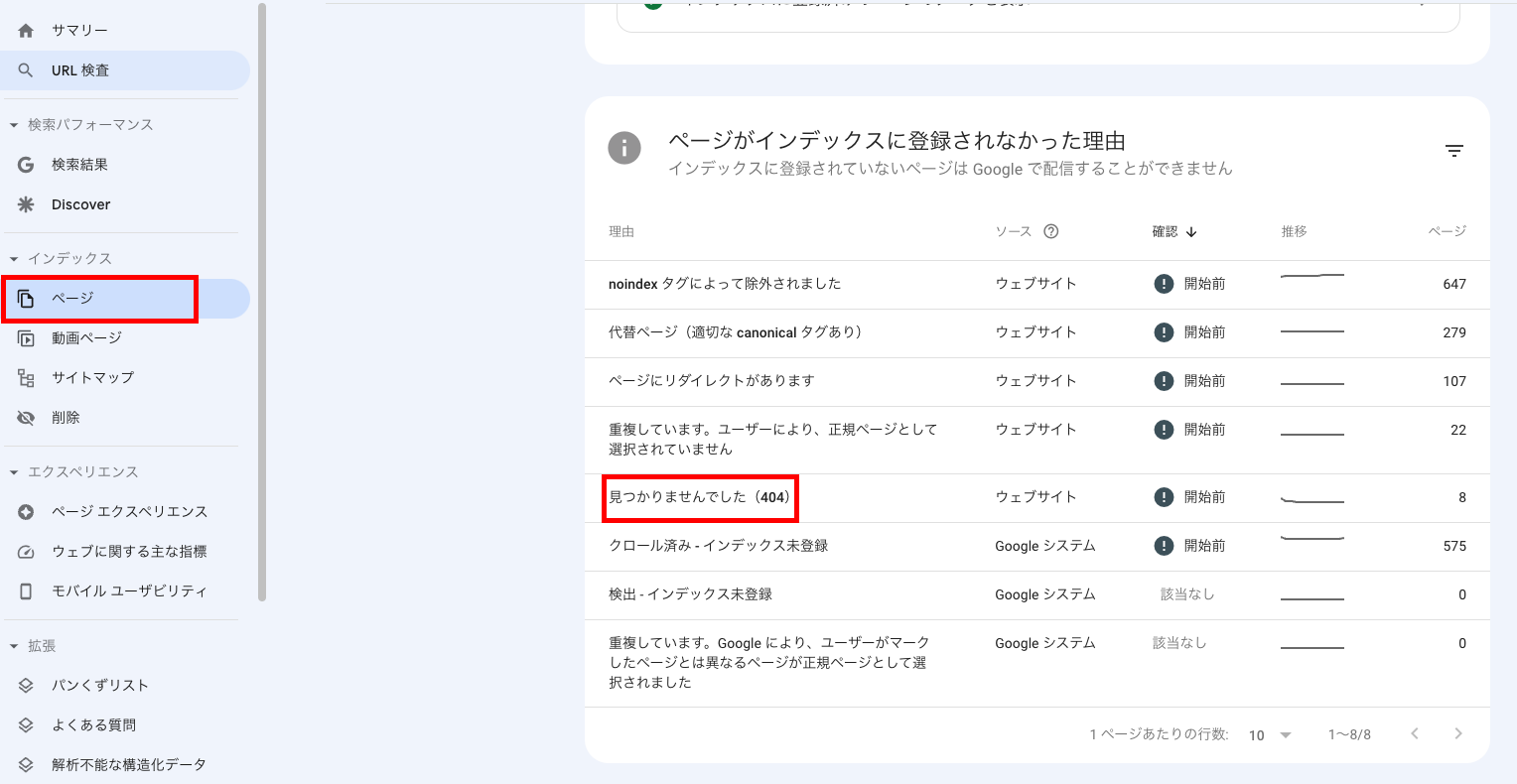

エラーコードを原因とした順位変動を避けるには、サイト内にエラーコードが発生していないか確認することが大切となる。エラーコードの確認は、Googleが無料で提供している分析ツール「Google Search Console」で実施できる。

①エラーコードを確認したいサイトのURLで「Google Search Console」にログインをする。

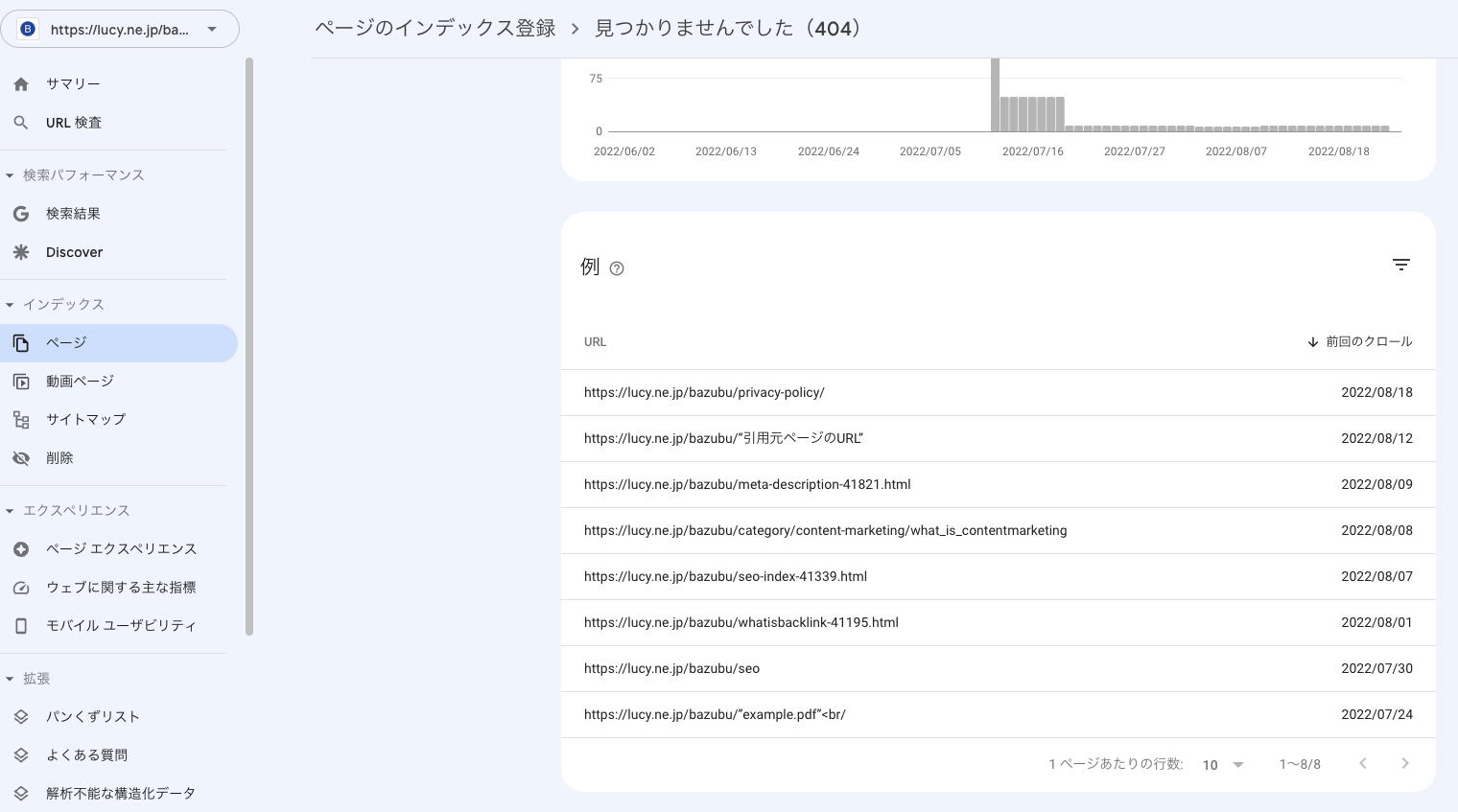

②管理画面のナビゲーションメニューを開いて「インデックス」内にある項目「ページ」をクリックすると、詳細部分に「見つかりませんでした(404)」や「ページにリダイレクトがあります」という項目が表示される。

③「見つかりませんでした(404)」の部分をクリックすると、URLが一覧表示される。このURLを確認して原因不明なエラーコードがないか確認をする。

原因不明なエラーコードがある場合は、エラーコードの内容を確認して適切な処置を行うといいだろう。

2-7.Googleが定める違反行為を行っている

Googleは独自のガイドラインを設けて、偽装行為や不正行為を取り締まっている。Googleが提唱するガイドライン違反はユーザーの利便性を妨げる行為や意図的なランキング操作をする行為を指しており、下記のような行為が当てはまる。

施策 | 具体的な方法 |

ペイドリンク | 販売されているリンクを購入して被リンクを増やす方法 |

リンクプログラム | ページランクを転送するためのリンクの売買や自作自演の被リンク |

ワードサラダ | 被リンクを獲得するために支離滅裂な文章のコンテンツを作成する |

無断複製したコンテンツ | 無断で複製をした重複コンテンツやコピーコンテンツ |

キーワードスタッフィング | キーワードを羅列し検索エンジンからの評価を高めようとする方法 |

隠しリンク | アンカーテキストを制御してユーザーからは見えないようにリンクを設置する方法 |

クローキング | 同じURLを使用し検索エンジンと画面でそれぞれ異なるコンテンツを表示させる方法 |

不正なリダイレクト | 不正なリダイレクト設定を行いコンテンツのアクセス数を増やす方法 |

コンテンツをスクロールしてこれらの行為を見つけると、インデックスからの削除や検索順位の下落などの対処が行われ順位変動を引き起こすことになる。

2-7-1.対処法:適切なSEO対策をしているか確認する

Googleのガイドライン違反は、Googleのルールに従ってSEO対策を実施していれば起こるはずがない。そもそも、隠しリンクや不正なリダイレクト設定、コピーコンテンツなどは意図的に作成しないと生まれないからだ。

Googleの粗をくぐって行うガイドライン違反のSEO対策をブラックハットSEOと呼ぶが、Googleの精度が向上した現在ではすぐに見破られてしまう方法となっている。

Googleの提唱する適切な方法でSEO対策をしたほうが、早く確実に結果を出せるだろう。Googleが広報しているSEO対策の基本は「検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド」や「ウェブマスター向けガイドライン」を参考にしてみて欲しい。

2-8.重大な設定ミスがある

Googleのクロールやインデックス登録を妨げる重大な設定ミスがあると、Webサイトやコンテンツの情報を正確に収集できなくなる。考えられる設定ミスとしては、下記のようなケースがある。

Googleのクロールやインデックス登録を妨げる設定ミスの一例 | |

サーバーの設定ミス | サーバー側に設定ミスがあると該当のサイトクローラーが巡回できない可能性がある |

robots.txt の設定ミス | クローラーが巡回しないように制御するテキストファイルなので、誤って設置するとクロールされない |

タグやコードの配置ミス | タグやコードを誤って配置してしまいWebサイトやコンテンツが表示されない、崩れている |

とくに、サーバーやrobots.txt の設定にミスがあると、該当のコンテンツやWebサイト内をクローラーが巡回できなくなる。その結果、順位変動が起こるようになる。

2-8-1.対処法:直近の変更を見直す

サーバーやWebサイトの設定ミスが疑われる場合は、直前の変更を見直すといいだろう。例えば、直前にWebサイトのメンテナンスをしていた場合は、編集をした箇所を確認するとミスをしている部分の検討がつきやすくなる。

使用しているツールによっては変更履歴が記録されるケースもあるので、手がかりにしながらミスのない状態に戻すのも一つの方法だ。

2-9.セキュリティに問題がある

Webサイトやコンテンツがハッキングやマルウェアなどの脅威に接触しているまたは接触するリスクが感知された場合、ユーザーが該当のコンテンツにアクセスする前にGoogle側で警告ページを表示する。

警告ページが表示されている間はWebサイトやコンテンツが検索結果に表示されないため、一時的に順位変動が起こる可能性がある。

2-9-1.対処法:セキュリティを強化する

ハッキングやマルウェアからWebサイトを守るには、セキュリティを強化するしかない。最新のウイルス対策ソフトを使用するのはもちろんのこと、セキュリティパッチ(公開済みのOSやソフトウェアの脆弱性を修正するプログラム)を更新して新たな脅威に対応できるようにしよう。

また、インターネット回線を利用するときに情報が盗まれないようにデータを暗号化してやり取りをするVPN通信などの利用もセキュリティ対策となる。

セキュリティ対策はSEOの順位変動を防止するためではなく、情報漏えいや想定外の被害を防ぐために日頃からと取り組むべきだろう。

2-10.自社のサイトの評価が変わる

Webサイト内のコンテンツ量が増えると、その中から突出して評価を受けるコンテンツが出てくることがある。例えば、サイト内に500記事がありその中の1つが上位表示されるようになったとしよう。

次に、500記事の中で関連性のある記事や内部リンクを貼っている記事も評価を受けるようになる。その結果、Webサイト全体の評価が底上げされてWebサイト自体も上位表示されるようになるのだ。

良質なコンテンツをコツコツ蓄積していくと、いい意味での順位変動が起こりやすくなるだろう。

3.順位変動の分析方法

SEOの順位変動が起こる理由が分かったところで、順位変動の分析方法が気になる方も多いのではないだろうか。ここでは、順位変動を正確に捉えるための分析方法を解説していく。どのような点に気をつけて分析をするべきか確認しておこう。

SEOの順位変動が起こる理由が分かったところで、順位変動の分析方法が気になる方も多いのではないだろうか。ここでは、順位変動を正確に捉えるための分析方法を解説していく。どのような点に気をつけて分析をするべきか確認しておこう。

3-1.短期間での変動は気にしない

バズ部では多くのコンテンツを運用しているが、実際に2~3日での順位変動はよく起こることだ。2~3日順位が落ちたと思ったら元に戻ったり、2~3日の間で順位上昇したりと日々細かな順位の調整が発生している。2~3日の短期間での順位変動は起こり得るものとして気にしないようにしよう。

「2-1.公開したばかりの新規記事だから」で解説したように、新規記事の公開から6~9ヶ月までは順位変動が起こりやすい。順位が安定するまでは分析をしても意味がないので、この期間も気にする必要はないだろう。

9ヶ月以降は1ヶ月に1回のペースで、順位の変化を分析しよう。1ヶ月に1回のペースで測定をしている中で大きな順位変動が起きたときに、原因を見つけて改善することが大切だ。

3-2.1URL1キーワードで確認する

順位変動を分析するときには、1URLにつき1キーワードで確認することが大切だ。例えば、対策キーワードが「コンタクトフォーム7 使い方」のコンテンツがあったとしよう。関連キーワードとしては「コンタクトフォーム7 設置」や「コンタクトフォーム7 ワードプレス」など、膨大なキーワードが上がってくるだろう。

中には「コンタクト」や「コンタクトフォーム7 ヘッダー」など関連性の低いキーワードもあり、すべてを管理することは非常に大変だ。メインとなる対策キーワードの順位だけを追いかけるようにして、1つのキーワードの順位変動を軸として分析を行おう。

3-3.順位変動を確認できるツールを使う

コンテンツの順位変動を分析するためには、ツールを活用してみよう。キーワードごとの検索順位は「GRC」と「Google Search Console」で確認できる。

【「GRC」で確認する方法】

GRCは、キーワード単位での検索順位を調査できる分析ツールだ。キーワードの登録ができるため、手間を省けて使いやすい。

①パソコンにGRCをインストールする。

②インストールが終了したらGRCのメイン画面を立ち上げる。

③メイン画面の「編集」をクリックし、「項目新規追加」を選ぶ。順位を調べるサイト名とURL、キーワード(検索語)を入力する。

④入力後にOKを押すと、メイン画面上にURLやキーワードが表示される。

⑤メニューの「実行」をクリックし「順位チェック実行」を選ぶ。完了するとキーワードごとの検索順位が把握できる。

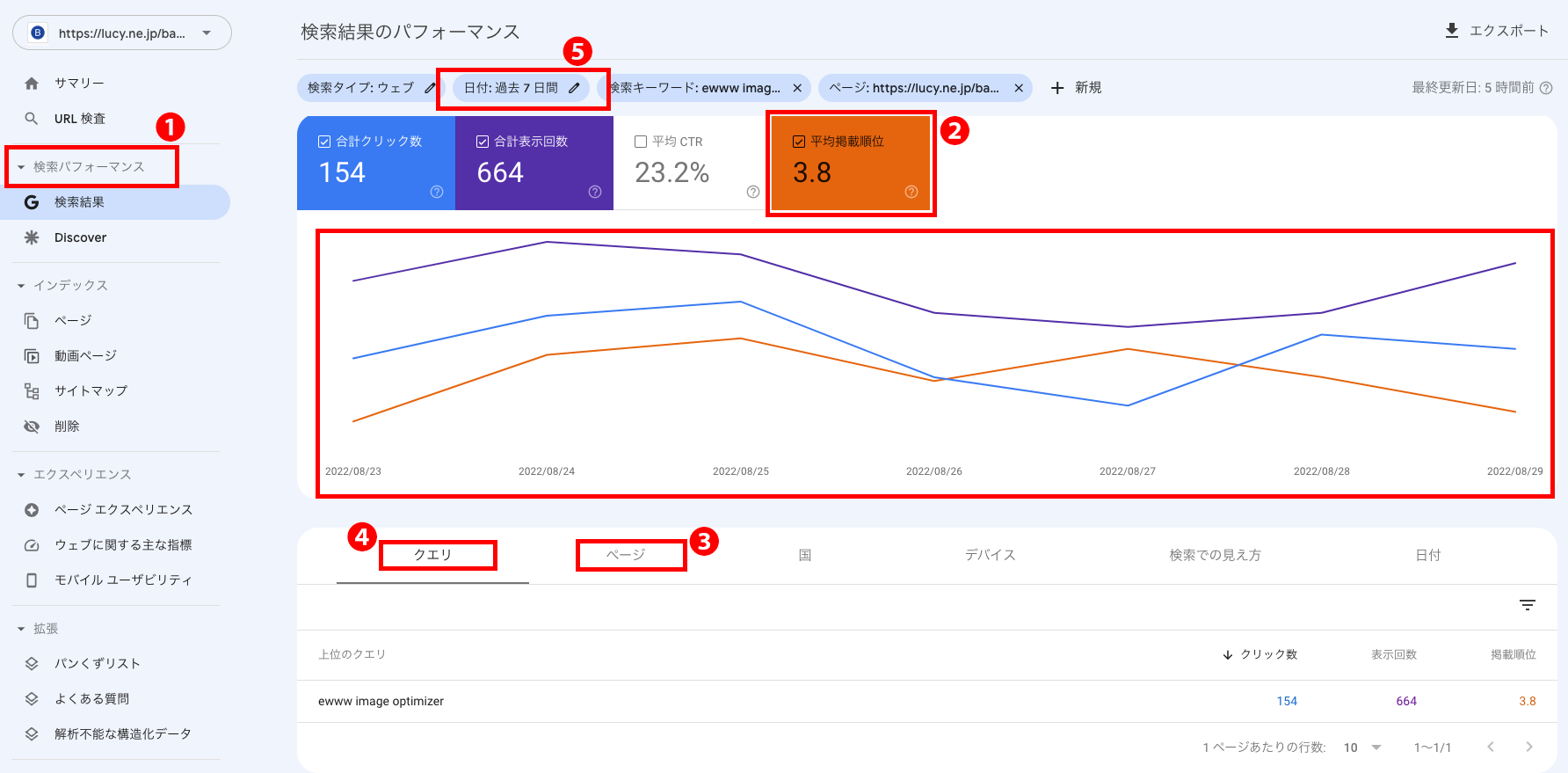

【「Google Search Console」で確認する方法】

Google Search Consoleは、Googleが無料で提供している分析ツールだ。キーワードごとの順位のみでなく、クローラーの巡回数や流入経路などさまざまな数値を確認できる。

①Google Search Consoleにログインする。

②メニューから「検索パフォーマンス」をクリックする。

③グラフの下にある「ページ」をクリックして、順位の確認をしたいURLを選択する。

④「クエリ」をクリックして、検索キーワードを選択する。

⑤最後に「日付」をクリックすると、分析したい期間を限定して検索順位を確認できる。

どちらかのツールを活用すればキーワードごとの検索順位が確認できるため、1ヶ月に1回のチェックに活用してみよう。

4.順位変動を安定させるために行うSEO対策のポイント

最後に、SEOの順位変動を安定させるための3つのポイントを解説していく。

最後に、SEOの順位変動を安定させるための3つのポイントを解説していく。

| SEOの順位変動を安定させるための3つのポイント |

❶ユーザーファーストのコンテンツ作成 ❷コンテンツの内容を定期的に見直す ❸他のコンテンツとの差別化を図る |

SEOの順位変動を安定させて、あなたのコンテンツを常に上位表示させるためにも参考にしてみて欲しい。

4-1.ユーザーファーストとなるコンテンツを作成する

1つ目は、ユーザーが満足するコンテンツを作成することだ。Googleは、ユーザーにとっていいコンテンツかどうかを非常に重視している。

Googleは、当初からユーザーの利便性を第一に考えています。新しいウェブブラウザを開発するときも、トップページの外観に手を加えるときも、Google内部の目標や収益ではなく、ユーザーを最も重視してきました。 |

ユーザーがコンテンツを閲覧した際に、満足をして離脱したかどうかをGoogleは判断できると言われている。つまり、ユーザーが満足するコンテンツを作成していれば、Googleから正当に評価されて表示順位が安定するはずだ。

「検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド」の中でGoogleも述べているが、検索エンジンや自社の利益ではなくユーザーに合わせてコンテンツを最適化することが重要となる。

コンテンツの内容は対策キーワードや目的に応じて大きく異なるが、コンテンツを書き終わったときに「このコンテンツはユーザーを満足させられるか」「ユーザーの悩みや問題を解決できるか」確認してみるといいだろう。

4-2.コンテンツは一度仕上げて終わりではなく定期的に見直す

2つ目は、自社のコンテンツを定期的に見直すことだ。コンテンツを新規公開した時点では最良の状態であっても、年月の経過とともに新たな情報や他社のコンテンツが出てくる。

そのまま放置するとより良いコンテンツや最新の情報を含んだコンテンツが出現し、順位変動が起こる可能性がある。定期的に見直しをして、常にユーザーを満足させられるコンテンツを維持しよう。

このときに、日付だけを更新することは好ましくない。内容の変更はなく日付のみ更新し続けていると、Google側から信頼性の低いコンテンツだと評価される可能性がある。

・古い情報を削除して新たな情報を追記する

・新しい章を作り内容を追記する

など、コンテンツの質を高める更新を実施することが大切だ。

4-3.他のコンテンツと差別化できる情報を取り入れる

3つ目は、他のコンテンツにはない差別化できる情報を取り入れることだ。対策キーワード内に似たようなコンテンツが増えると、順位変動の原因となる。他のコンテンツにはない独自性の高い情報を追加できれば、差別化がしやすくなる。

実際にGoogleも、他のコンテンツにはないオリジナルの情報の提供を推奨している。コンテンツのオリジナル性が向上すると検索順位が安定しやすくなるだろう。具体的には、下記のような情報を取り入れてみよう。

・独自の調査結果を発表する

・専門家や監修者などの知見を含めて信頼性の高い情報を取り入れる

・実体験や実際の実施方法を取り入れてリアリティのある内容にする

自社のコンテンツでしか把握できない情報があれば自然とユーザーが集まり、ランキングの上昇も狙えるだろう。

5.まとめ

ここまで読み、SEOの順位変動の原因と具体的な対処法が把握できたと思う。最後にこの記事の内容をまとめてみると

◎SEOの順位変動に大きく影響を及ぼすのはコアアップデート

Googleは、年に数回検索アルゴリズムとシステムに大きな変更を加えるコアアップデートを実施している。Googleの公式サイトにも、コアアップデート後には順位変動が起こることが明記されている

◎SEOの順位変動が起きる一般的な原因は次のとおり

SEOの順位変更が起こる原因 | 対処法 |

公開したばかりの新規記事は一時的に暫定的な順位が割り当てられるから | ー |

重複URLがあると正規URL以外は順位が落ちる | URLの正規化をする |

他社記事が新たに増えて差別化が難しくなった | 既存記事のリライトをする |

ユーザーニーズが変化しコンテンツの内容がユーザーに刺さらなくなった | ユーザーニーズを捉えたコンテンツに修正する |

コンテンツの内容が古く鮮度が低下している | 最新の情報に更新する |

HTTPエラーを放置しておりスクロール頻度の低下やランキングからの削除が起きている | エラーコードがないか確認する |

Googleが定める違反行為を行ってしまいペナルティを受けている | 適切なSEO対策をしているか確認する |

重大な設定ミスがありクロールできない状態となっている | 直近の変更を見直す |

セキュリティに問題がありGoogle側で警告ページを表示している | セキュリティを強化する |

自社のサイトの評価が変わり上位表示されるようになった | ー |

◎SEOの順位変動を分析するときのポイントは次のとおり

1)2,3日の短期間の順位変動は気にしないで1ヶ月に1回の測定結果で分析する

2)1URLにつき1キーワードの順位変動を追うようにする

3)キーワードごとの検索順位が把握できる「GRC」や「Google Search Console」を活用する

◎SEOの順位変動を安定させるためのポイントは次の3つ

1)ユーザーファーストを意識してユーザーが満足するコンテンツを作成する

2)一度コンテンツを作成して終わりではなくリライトや更新を実施してコンテンツの質を維持する

3)他のコンテンツと差別化できる独自の情報を加える

SEOの順位変動の原因が把握できれば、焦らずに適切な対処ができるようになる。この記事を参考にSEOの順位変動に関する基礎知識を身につけて、日々のマーケティングに活用できることを願っている。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。