- オンライン

Fetch as Google(URL検査ツール)の4つの使い方を解説

「Fetch as Googleを使いたいけれどどこにあるの?」

「Fetch as Googleは終了したって本当?」

Fetch as Googleは、Googleへのインデックス登録確認や再スクロール依頼などができるツールだ。Google Search Consoleの機能の一つだったが、それは過去の話だ。

Google Search Consoleのバージョン移行とともに「URL検査ツール」に変わった。

つまり、Fetch as Googleと同機能を使用するには、URL検査ツールの使い方やURL検査ツールでできることを把握しておく必要がある。

そこで、この記事ではURL検査ツールでできることや具体的な使い方を解説していく。

【この記事を読むと分かること】

・Fetch as Googleは終了してURL検査ツールに移行

・URL検査ツールの使い方

・URL検査ツールを使ってできる4つのこと

・URL検査ツールを使うタイミング

・URL検査ツールを使うときの注意点

この記事を最後まで読めばFetch as Googleの代わりに、URL検査ツールを使えるようになるはずだ。Fetch as Googleがなくて困らないためにも、ぜひ参考にしてみて欲しい。

目次

1.Fetch as Googleは終了してURL検査ツールに移行

Fetch as Googleは、過去のGoogle Search Console内の機能だ。

・Google への再クロールを依頼する

・レンダリング機能を使って表示を確認する

などに使用されていた。

Fetch as GoogleはGoogle Search Consoleのバージョン移行とともに項目から姿を消して、2019年03月27日をもって終了した。

現在使用できるGoogle Search Consoleでは「URL検査ツール」と名称が変わったものの、Fetch as Googleと同様の使い方ができる。

ここまでの内容をまとめると

・Fetch as Googleは2019年3月27日に終了している過去のサービスの名称

・Fetch as Googleの機能は現在のGoogle Search Consoleの「URL検査ツール」に移行した

となる。つまり、Fetch as Googleを探している場合やFetch as Googleを使いたいと思ったときには「URL検査ツール」を使えば問題がない。次の章からは、Fetch as Googleに代わるURL検査ツールの使い方を解説していく。

2.URL検査ツールの使い方

URL検査ツールは、非常に簡単に使用できる。

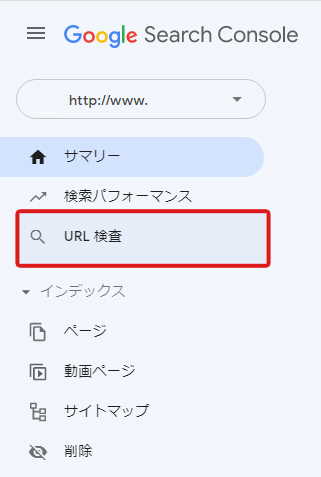

①まずは、検査対象のURLのGoogle Search Consoleにログインする。ログインをすると左側のツールバーに「URL検査」という項目があるので、クリックをする。

②Google Search Consoleの上部にURLを入力するバーが表示されるので、検査対象のURLを入力する。

このときに入力するURLは、Google Search ConsoleにログインしているWebサイト内のURLでなければならない。

例えば、http://www.example.comというWebサイトのGoogle Search Consoleにログインしている場合、http://www.example.comやhttp://www.example.com/blogなどは検査対象となる。

しかし、全く別のhttp://www.apple.comというWebサイトの検査はできないので注意しよう。

③検査したいURLを入力してエンターキーを押すと、結果が表示される。

結果の内容や表示の見方は次の章で詳しく解説していく。

3.URL検査ツールを使ってできる4つのこと

URL検査ツールを使うと、主に下記の4つのことができる。

| URL検査ツールを使ってできること |

| ❶ インデックス登録されているか確認する ❷ レンダリングされたページの表示 ❸ インデックス登録のリクエスト ❹ 正規ページの確認 |

具体的な手順を解説していくので、ぜひ参考にしてみて欲しい。

3-1.Googleにインデックス登録されているか確認する

URL検査ツールを使用すると、Googleにインデックス登録されているか確認できる。インデックス登録とは、GoogleがWebページを認証してデータベースに反映している状態を指す。

インデックス登録がされていないとGoogleに認証されていないため、検索結果に表示されることがない。とくに、新規コンテンツを作成した場合やURLを正規化した場合は、Googleにインデックス登録されているのか確認しておくといいだろう。

URL検査ツールでのインデックス登録の確認方法は下記のとおりだ。

①「URL検査」をクリックしたら、インデックス登録の確認をしたいURLを入力する。入力後にエンターキーを押すと、検査を開始する。

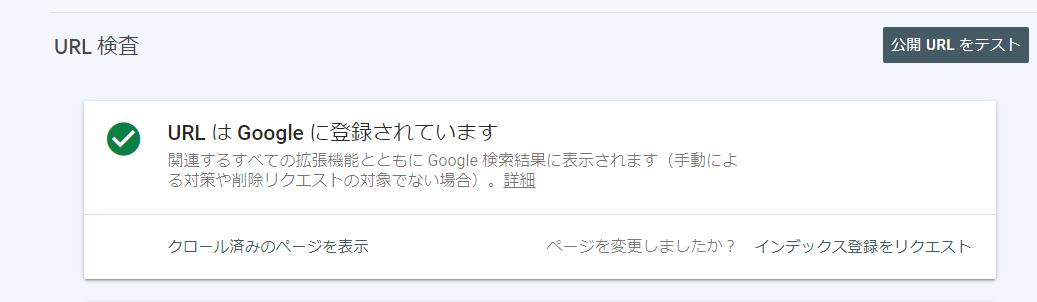

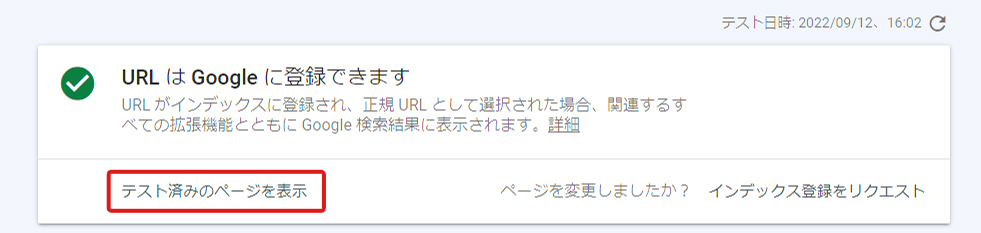

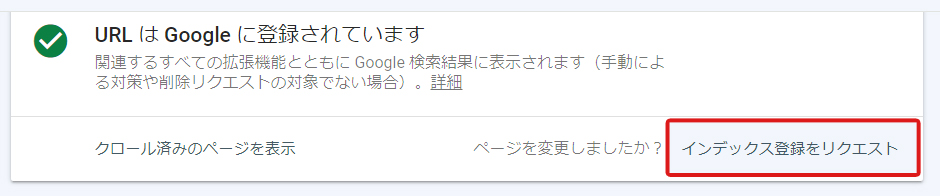

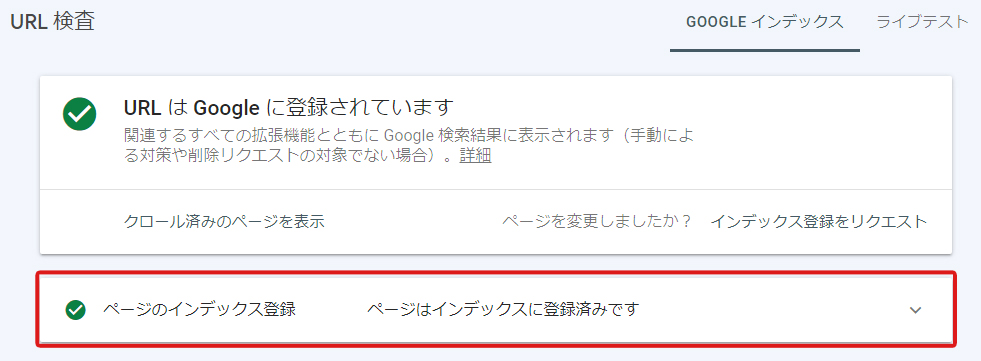

②検索結果が表示される。下記のように「URLはGoogleに登録されています」と表示されたら、インデックス登録が完了している証拠だ。

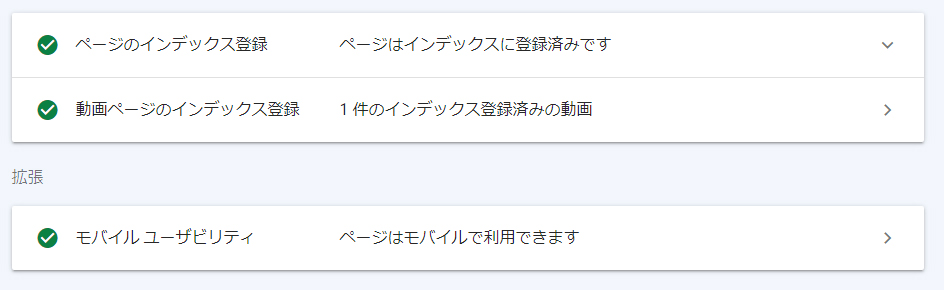

Webサイトによっては、サイト内の動画のインデックス登録情報やスマートフォンでの表示の可否についても把握できる。

下記の場合は、Webサイト内の動画がインデックス登録されていることと、スマートフォンでも問題なく閲覧できることが分かる。

エラー表示としては、下記のようなパターンがある。

エラー表示 | 概要 | 解決方法 |

URLはGoogleに登録されていますが問題があります | インデックス登録は完了しているものの拡張機能に問題がある場合に表示される | エラー情報を読みエラー部分を解消する |

URLがGoogleに登録されていません。インデックス登録エラー | Webサイトに重大な問題があると認識されている | エラー情報を読みエラー部分を解消する |

URLがGoogleに登録されていません | 所有者の意図によりインデックス登録がされていないと認識されている | 意図してインデックス登録をしていない場合はそのままで問題なし |

何らかの問題がある場合は、検索結果に「必要なアクション」が表示される。エラー情報が記載されているので、エラーを解消するようにしよう。

例えば、「URLはGoogleに登録されていますが問題があります」と表示されたとしよう。「必要なアクション」を見て構造化データのエラーと記載されている場合は、該当部分を訂正することでエラーが解消できるだろう。

【インデックス登録=検索結果に表示されるわけではない】

「URLはGoogleに登録されています」と表示されても、検索結果に表示されるとは限らない。

URL検査ツールでは手動による対策やセキュリティの問題、Googleの品質とセキュリティに関するガイドラインを遵守しているかなど細かい部分まで考慮されていないからだ。

そのため、URL検査ツールはGoogleにインデックス登録されているかどうかという基本的な部分しか把握できないことを念頭に置いて使用する必要がある。

3-2.レンダリングされたページの表示

「レンダリングされたページの表示」では、Googlebotが認識しているWebページの状態を確認できる。Googleのキャッシュページでレンダリングをしているのはブラウザだが、URL検査ページでレンダリングをしているのはGooglebotであるところがポイントだ。

つまり、Googleの評価や検索結果表示の判断に使用されているWebページの状態を確認できるのだ。

例えば、URLの正規化(Googleが評価すべきURLを指示する)を実施した後にレンダリングされたページの確認をしたとしよう。想定と異なるページが表示されたら、まだ正規化したページが反映されていないことになる。インデックス登録のリクエストが必要などの判断ができるだろう。

レンダリングされたページの表示は、下記の手順で実施する。

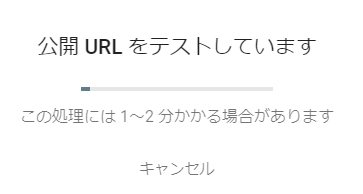

①「Googleにインデックスされているか確認する」の手順に沿って、URL検索をする。検索結果ページに表示される「公開URLをテスト」をクリックする。

②公開URLをテストしていますと表示されるので、少し待つ。

③テストが終わるとURL検査結果に「テスト済みのページを表示」と出てくるので、クリックする。

ちなみに右上にはテストを実施した日時が表示される。いつ時点でのレンダリング結果なのか把握できる。

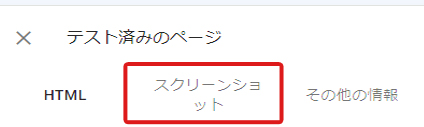

④右側に「テスト済みのページ」というタブが表示される。「スクリーンショット」をクリックすると、レンダリングされたページが表示される。

HTML | レンダリングされているページのコード |

スクリーンショット | レンダリングされているページの画面表示 |

その他の情報 | ・コンテンツタイプ:HTMLなどコンテンツのタイプ |

表示されるスクリーンショットは、クローラーが現在認識している画面となる。ページが意図したとおりに表示されることを確認するために活用しよう。

3-3.インデックス登録のリクエスト

URL検査ツールでは、インデックス登録のリクエストをすることが可能だ。

・インデックス登録検査でGoogleにインデックス登録されていなかった場合

・新規コンテンツを作成した場合

・URLの正規化をした場合

・リライトなどでURLが変更した場合

などには、インデックス登録のリクエストができる。リクエストの手順は、下記のとおりだ。

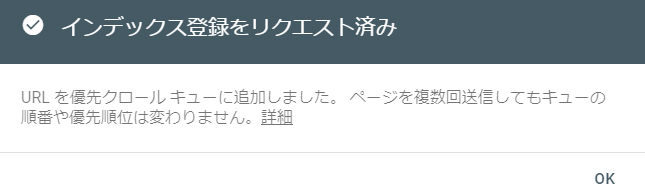

①「Googleにインデックスされているか確認する」の手順に沿って、URL検索をする。検索結果ページに表示される「インデックス登録をリクエスト」をクリックする。

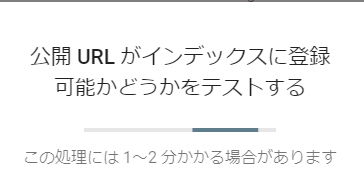

②インデックスを申請する画面に切り替わるため、そのまま待つ。

③リクエスト済みのページに切り替わったら、インデックス登録のリクエストが完了だ。

URL検査ツールで実施できるのはあくまでもリクエストで、インデックス登録を約束するものでないことを念頭に置いて活用しよう。

クロールをリクエストしても、コンテンツが検索結果にすぐに表示されるとは限らず、まったく表示されないこともあります。

また、Fetch as Google では、リンク先ページのインデックス登録をまとめて実行できたが、URL検査ツールではできない。検査対象のURLごとにインデックス登録を依頼するしかない。

複数のURLのインデックス登録クロール依頼をしたい場合は、サイトマップの送信を行うことをおすすめする。

3-4.正規ページの確認

URL検査ツールでは、正規化したいURLがインデックス登録をされているか確認できる。

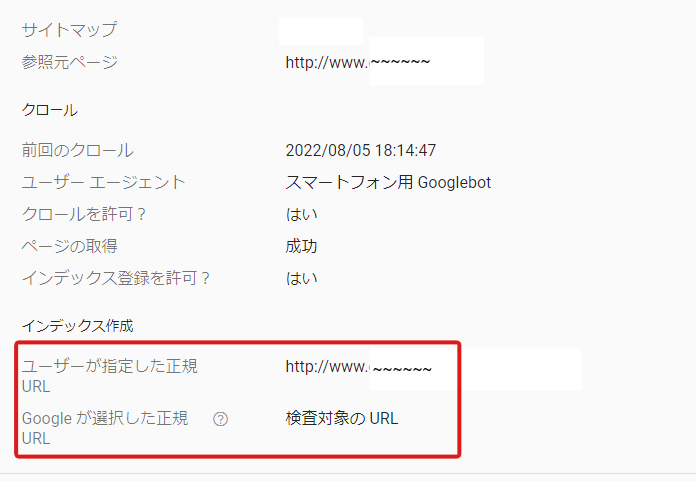

①「Googleにインデックスされているか確認する」の手順に沿って、URL検索をする。検索結果ページに表示される「ページのインデックス登録」をクリックする。

②インデックス登録されているURLの詳細情報が表示される。

「インデックス作成」の項目を見て、ユーザーが指定した正規URLとGoogleが選択した正規URLが一致していれば正規化したいURLがインデックス登録をされている。

上記の状態はGoogleが選択した正規URLが「検査対象のURL」となっているので、正規化したいURLがインデックス登録をされていることになる。

ユーザーが指定した正規URLとGoogleが選択した正規URLに違いがあると、URLの正規化が成功しておらずどちらのURLでもアクセスできる状態になっている可能性がある。

ちなみに、インデックス作成以外の項目は下記のようになっているので、前回のクロールの確認やサイトマップ登録の確認などに活用するといいだろう。

ページのインデックス登録の項目 | |

サイトマップ | Webサイトのサイトマップ登録をしている場合はサイトマップのURLが表示される |

参照元ページ | 検査対象のURLをGoogle がリンクによって最初に発見したページ |

前回のクロール | 直近でのクロール日時が記載されている |

ユーザーエージェント | パソコンとスマートフォンのどちらのクローラーがクロールをしたのか確認できる |

クロールを許可 | クロールの許可の有無を確認できる(noindex・robots.txtの使用ではいいえになる) |

ページの取得 | クロールをした結果、ページの情報を取得できたか確認できる |

インデックス登録を許可 | インデックス登録を許可しているか確認できる(noindex・robots.txtの使用ではいいえになる) |

4.URL検査ツールを使うタイミング

URL検査ツールの便利さや使い方は把握できたが、いつ使えばいいのか迷う方もいるだろう。URL検査ツールを使用するタイミングとしては、次の3つがある。

| URL検査ツールを使うタイミング |

| ❶ 新規コンテンツの作成後 ❷ リライトなどの修正・変更後 ❸ URLの正規化した後 |

なぜ、このタイミングで使うべきか、活用方法と併せてチェックしておこう。

4-1.新規コンテンツの作成後

新しいコンテンツを作成したタイミングでは、URL検査ツールを活用しよう。新規コンテンツはまずGoogleに認識されないと、検索結果表示の対象とならない。

そのため、Googleにインデックス登録をされているのか、クローラーはクロールをしているのか確認しよう。

①新規コンテンツがインデックス登録をされているのか検査する

②「URLはGoogleに登録されています」と表示されたら問題はない

③「URL が Google に登録されていません」などと表示された場合はインデックス登録のリクエストをする

という流れがおすすめだ。新規コンテンツはインデックス登録されるまでに時間がかかる場合があるので、URL検査ツールで確認をしながら待つようにしよう。

4-2.リライトなどの修正・変更後

コンテンツのリライトや変更をした場合は、URL検査ツールを活用して反映されているか確認しよう。

①リライトや変更後にクロールがされているのか確認する

②リライトや変更後のページがレンダリングされているのか確認する

という2つを行うといいだろう。せっかくリライトや変更をしても、Googleが変更後の状態を認識していなければ検索順位に反映されることはない。

リライト前の状態でレンダリングされていた場合はインデックス登録のリクエストを実施して、リライト後のコンテンツを認識してもらうことが大切だ。

4-3.URLの正規化後

URLの正規化とは重複URLがある場合に、Googleが評価すべきURLを指示することだ。下記のような場合にGoogleが評価するべきURLを指定する。

サイトのリニューアル時 | 旧サイトのページをそのまま使いリニューアルする場合、同じ内容のコンテンツが存在する期間ができる |

同じコンテンツを指すURLが複数ある | 管理が煩雑で同じコンテンツを指すURLを複数作成している |

パラメーターの有無 | パッシブパラメーターでは重複コンテンツが生成される |

httpとhttps | 暗号化通信に対応できるようになってもhttpを使用しているとURLが重複する |

wwwの有無 | wwwがあってもなくてもSEOや接続に関係がないため、両者を混合して使っているとURLが重複する |

例えば、https://www.example.comとhttps://example.comの使い分けができておらず両者での検索がある場合は、どちらか片方を正規化して検索結果表示の対象とする。

URLの正規化後は、Googleが正規化したURLを正しく認識しているか確認をする必要がある。「3-4.正規ページの確認」の手順に従って、ユーザーが指定した正規URLとGoogleが選択した正規URLが一致しているか確認しよう。

一定の時間が経過してもユーザーが指定した正規URLとGoogleが選択した正規URLが異なる場合はURLの正規化が正しくできていない可能性がある。

詳しいURLの正規化の方法は、下記を参考にして欲しい。

「URLの正規化とは?具体的な方法と正規化すべきケースを解説」

5.URL検査ツールを使うときの注意点

URL検査ツールを使用するときの注意点としては、次の3つがある。

| URL検査ツールを使うときの注意点 |

| ❶ 1日に何度もインデックス登録リクエストをしない ❷ 画像やPDFの変更には対応していない ❸ インデックス登録リクエストは即時反映されるわけではない |

URL検査ツールを有効活用するためにも知っておきたいポイントばかりなので、確認しておこう。

5-1.1日に何度もインデックス登録リクエストをしない

少しでも早くインデックス登録を実現したいからとって、1日に何度もインデックス登録をリクエストしないようにしよう。

Googleは、インデックス登録リクエストに上限があると公表している。

所有する各プロパティに対する検査のリクエスト数には、1日あたりの上限が設定されています。

それだけでなく、クロールリクエストをしても必ずインデックス登録されるとは限らないと言及している。

クロールをリクエストしても、コンテンツが検索結果にすぐに表示されるとは限らず、まったく表示されないこともあります。Google のシステムでは、高品質で有用なコンテンツをすばやく表示することを優先しています。

状況にもよるが何度もインデックス登録をリクエストするよりも、Googleが求める高品質なコンテンツ作成に注力することが大切だ。

5-2.画像やPDFの変更には対応していない

URL検査ツールの検査対象は、Webページのみとなっている。そのため、PDFや画像などのWebページ以外の情報は取得できない。

・画像や動画変更が反映されているか確認したい

・PDFの表示を確認したい

などWebページ以外の情報には活用できないので注意しよう。

5-3.インデックス登録リクエストは即時反映されるわけではない

Googleにインデックス登録をリクエストしても、即時反映されるわけではない。Googleもクロールには数日から数週間を要することを公表している。

クロールには数日から数週間かかることがあります。しばらくお待ちになってから、インデックスステータスレポートまたは URL 検査ツールを使用して進行状況を確認してください。

そのため、一度インデックス登録をリクエストしたら日数を置いて確認をするようにしよう。

6.まとめ

最後まで読み、Fetch as GoogleがURL検査ツールに移行したことやURL検査ツールの使い方が把握できたと思う。最後にこの記事の内容をまとめると

◎Fetch as Googleは過去のGoogle Search Console内の機能で、現在はURL検査ツールに移行している

◎URL検査ツールでできることは次の4つ

1)Googleにインデックス登録されているのか確認できる

2)レンダリングされたページが表示できる

3)Googleにインデックス登録をリクエストできる

4)URLの正規化ができているか確認できる

◎URL検査ツールを使うタイミングは次の3つ

1)新しいコンテンツを作成したとき

2)リライトなどの修正・変更後

3)URLの正規化を実施した後

◎URL検査ツールを使用するときの注意点は次の3つ

1)1日に何度もインデックス登録をリクエストしない

2)URL検査ツールはWebページのみに対応しているので画像やPDFなどの確認変更はできない

3)インデックス登録リクエストは即時反映されるわけではない

この記事を基にURL検査ツールの使用が必要なタイミングで、適切な使い方ができるようになることを願っている。

無料eBook:バズ部式マーケティング

広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法

広告に頼り切ったマーケティングの打開策としてコンテンツマーケティングについて調べているけれど、よく分からないと悩んでいませんか?

本書は弊社やクライアント様がコンテンツマーケティングに取り組み

- ・SEOのみで月間100万PV集めた方法

- ・平均6.92%のコンバージョン率が出た新規顧客獲得法

- ・CPLやCPAを大幅に改善した方法とそのからくり

など、コンテンツマーケティングの効果と、具体的な施策内容を全94ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社のWEBマーケティングにもご活用ください。