- オンライン

業界歴10年のライターに聞いた、記事代行業界の驚きの実態

こんにちは。バズ部の平井です。

最近、ライターさんとの打ち合わせの中で、衝撃を受けた出来事がありました。

「実は、毎月打ち合わせをして記事を制作する記事制作代行会社は、バズ部さんだけなんですよ!」

それを聞いた私は「え!他社さんは記事制作するのに打ち合わせしないの!?」

と打ち合わせすることが当たり前だと思っていたために、なかなかの衝撃を受けました。

そこからライターさんと他社の記事制作のやり方のお話で盛り上がり、記事の作り方について語り明かしたのですが……

一部、私たちから見ても「え、こんな作り方をするの!?」と思うような、明らかに成果に繋がらない記事の作り方が存在していることを知りました。

ライターさんから聞いた話をまとめると、依頼を避けるべき会社には似通った特徴があります。

成果につながらない会社に依頼すれば、莫大な費用や時間をかけても、全て水の泡です。

そこで今回は、この記事を読んでいるあなただけに、業界歴10年・50社以上のSEO会社を経験してきたライターさんに聞いた、「記事代行業界の6つの衝撃的なエピソード」をお伝えします。

各エピソードと共に、「なぜ、その作り方は成果に繋がらないのか?」依頼すべきでない理由も徹底解説します。ぜひお役立てください。

目次

1.上位サイトをベースに記事の方向性を決めるのでいわゆるコタツ記事が出来上がる

平井:記事の質について、私たち(バズ部)はすごいこだわるところがあると思うんですけど、(他社は)どんな作り方をするんですか?

ライターさん:上位コンテンツで1位にこれがあったよね、とか。2位にこの情報あったよね。じゃあ入れましょう、みたいな感じです。

平井:それって上位コンテンツの寄せ集めみたいな記事ができちゃいますよね。それをやるんですか?

ライターさん:そうなんです。なので、結局ユーザーさんの立場に立ってないというか、ほぼ同じ内容を書きなおしたものを納品するのでそれが上に上がるかどうかって、すごく「運」みたいなところになっちゃうんですよね。

平井:メディアのドメインパワー(ドメインが検索エンジンにどれぐらい評価されているかを数値化したもの)だけの勝負になっちゃいますよね…。

ライターさん:そうですそうです!

平井:他社と全然差別化できないってなりますよね…。

解説

上位記事をベースに、似たような記事を作ることは成果につながりません。

ひとつめの理由は、Googleのアルゴリズムです。

Googleになったつもりで考えてみてください。今までWebにある上位コンテンツと、似たような内容のコンテンツが新たに出てきたとして、その似たようなコンテンツをあえて上位表示しますか?しないですよね。

では、どのような記事なら、上位表示されるのか?

Googleに評価される記事のひとつの要素として、「上位記事には今までにないような、独自の価値を提供していること」が挙げられます。

実際、Googleでも「質の高いサイトと見なされるもの 」の一つとして、独自性の重要性を10年以上も前から発信しています。

独自のコンテンツや情報、独自のレポート、独自の調査、独自の分析内容が記載されているか。

ふたつめの理由として、ユーザーの記憶に残らないからです。

そもそも、コンテンツマーケティングを行う目的は、

(1)「有益なコンテンツ」を公開し、

(2)ユーザーに対して「価値」を提供することで、

(3)結果的に「購買行動」を促進すること

ですよね。

他と同じようなコンテンツを提供して、その目的を達成できるのでしょうか?

他社と似たようなコンテンツを見てどう感じますか?

「似たようなサイトばっかり。もっと詳しく書いたサイトはないかな?」

読む”価値”が無いと感じてしまい、離脱して他のサイトを覗き見しに行く。

今見たメディアの名前すら、ものの数秒で思い出せなくなるでしょう。

続きをご覧ください。

平井:目次構成ってどうやって作ってるんですか?

ライターさん:結構本当にびっくりすると思うんですけど、上位キーワードとかあるじゃないですか。上位コンテンツをバーって出して、上位コンテンツの1章に入っているやつは何、2章に入っているうやつは…大体出るじゃないですか。

あれを全部ひっくるめて、構成を作っていく。この世にない情報(上位サイトにない情報)を入れたらいけないっていう感じです。

平井:おお、マジですか?このテーマならこの事例持ってこようよみたいなアイデアだしを、私たち(バズ部)は行ったりするじゃないですか?勝手にそういうことをやるとNGってことですか…。

ライターさん:そうですね、上位コンテンツにもし入ってなかったら、そこがそこにある理由(上位コンテンツにない情報を入れる理由)っていうのが、伝わらないのでNGなことが多いです。

平井:なるほど。情報源ってどうしてますか?私たち(バズ部)とやるときって、基本1次情報をすごく追うじゃないですか?

政府の資料とかを確認しながら、これは果たしてどういう意味なのかとか、なるべく本当の裁判事例とかも裁判所のURLとかを探したり、論文ないかとかやったりするんですけど。(他社の)記事書く上での情報源ってどうなんですか。

ライターさん:そこは、ネット上にあるサイト(上位コンテンツ)から引っ張ってくることが多くて。一次情報があればあったらいいんですけど。なかったらなかったで別に。(何も言われない)ただ、ないことを書いちゃ駄目っていう方が強い傾向は感じます。

平井:クライアント様から情報もらえるのかも気になっていて。私たち(バズ部)だと、法律上の見解が分かれる場面や、世間一般的にはこう言われてるけど実際のところの見解はどうなんだろうとかって、結構クライアント様に質問をして、企業としてのスタンスを把握してから書くみたいなことをするんですけど。そういう質問は聞けるんですか?

ライターさん:そこは結構半々くらいかなって感じで、聞けないところも、結構あります。

上位記事だけを元に記事を制作することは、本当に意味があるのでしょうか?

今すぐ、納品された記事を見返してください。

もしあなたがこれから記事代行会社に依頼するなら、事前にサンプル記事を見せてもらってください。

もし、あなたがその記事を読んだときに、

「この記事は、他社と違う。新たな発見や感動がある。」と感じるかどうか。

独自性や光るものを感じなければ、それは成果の出ない記事です。

2.全記事に同じ場所、同じ内容のコンバージョン導線を入れるので機会損失が多発する

平井:コンバージョンに繋げる部分は、他社さんはどうやって入れるんですか?

(バズ部では)自然な流れで組み込んでいったり、ユーザーの必要な情報に合わせて書いてあげてから、自然な形に(ちゃんと)執筆するのですが。

ライターさん:(ライターがコンバージョンを)書いているところは、2〜3割だと思います。

それぐらい少ないと思います。あとは、決まってる言葉(コンバージョンの定型文)があって、ディレクターさんが記事内の隙間にペンペンって(機械的に)貼っている。

平井:そうなんですね!?

キーワードによって、ユーザーさんの状況って違うじゃないですか。

「コンテンツマーケティングとは」みたいな単一キーワードと、「コンテンツマーケティング 外注先 おすすめ」みたいなワードとかで、全然状況は違うしコンバージョンへの角度も違う。

それを状況に合わせて設置しない……全部同じ文言なんですか?

ライターさん:はい。もう決まってるやつ(定型文やバナー)がいくつかあって、よくサイトで見ると思うんですけど、ポンポンって(入れる)。バナーみたいなテキストを入れている。

もっとひどいところだと私達がどのクライアントさんの文章を書いてるか、提示されないことも結構あって。この記事がどこに行くかわからない(商材がわからない)ので、コンバージョンが書けないってことが、結構あります。

平井:どの会社のコンテンツかを知らされていないまま、書くんですか!?

ライターさん:結構あります!A社さんの案件、みたいな。それで結構構成も決まってると、もう…。

平井:書きにくいですよね。書く側としても、(商材が)何かわからない状態だから…。

解説

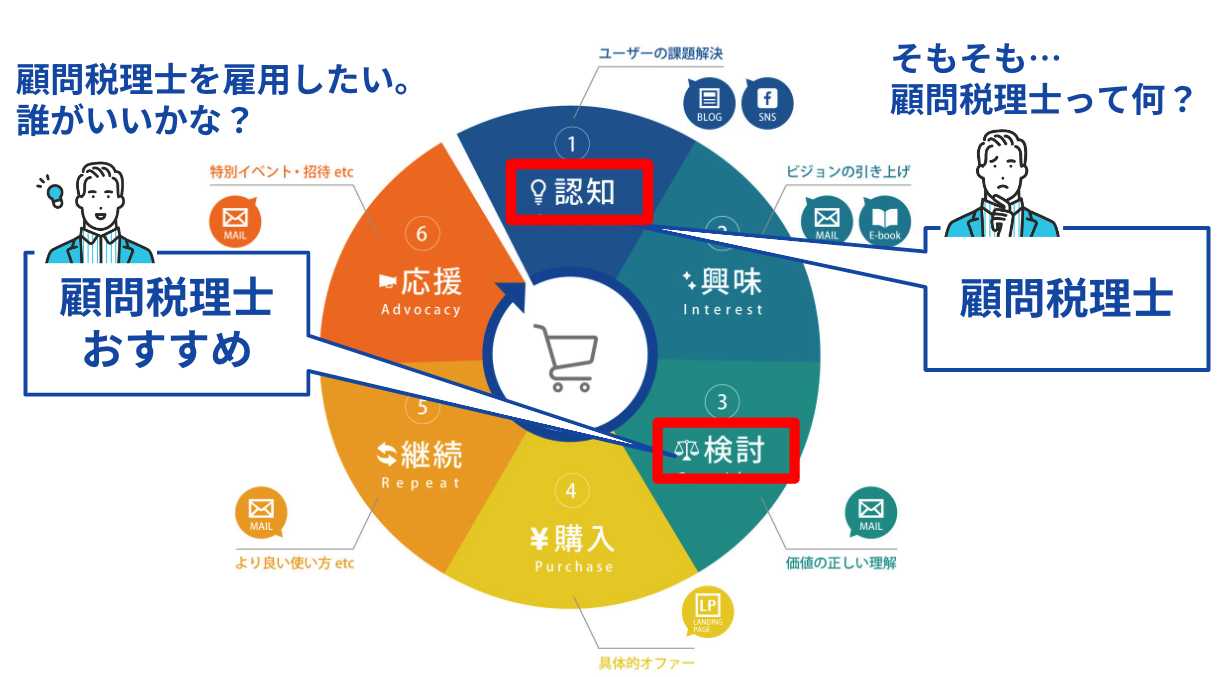

本来、CVに至るまでの動線設計は、KWごとに変わります。そのKWで検索するユーザーの購買サイクルのステージに応じて、文章も設置箇所もすべて最適化すべきです。

と言っても、イメージしにくいですよね。「顧問税理士」と「顧問税理士 おすすめ」という2つのキーワードで考えてみましょう。

「顧問税理士」で検索するユーザーは、自社での顧問税理士の必要性をまだ十分に実感していません。自社のアピールはそこまでせず、顧問税理士を雇用するメリットや他の選択肢との比較の中でどんな状況で顧問税理士をつけるべきなのかを理解してもらえることを考えます。

一方で、「顧問税理士 おすすめ」は、雇用を検討しているため、限りなくCVに近いユーザーですよね。

「おすすめの顧問税理士の特徴」などを紹介しつつ、自社の強みを思い切り打ち出し「この顧問税理士でなければダメだ」と意思決定させるのも効果的でしょう。

依頼先の会社へ、ぜひ聞いてみてください。

「なぜ記事内のこの位置に、CVを設定しているのか?」

「なぜ全ての記事でCVを、同じ位置・同じ文章でいれているのか?その根拠は?」

「なぜ私の商品の、この訴求ポイントが、この記事のユーザーにとって効果的だと考えているのか?」

ここが曖昧な回答をしたり、「どのようなKWでも、同じ設置箇所、同じ強みの訴求、同じ文章量で良い」と回答が返ってくる会社は、動線設計を真剣に考えていない会社です。

3.成果に直結しない「文字数」などの謎のルールが多い

平井:他社さんって結構私は謎のルールが多いところが多いと思っていて。「交通事故 整骨院」のワードを50個入れろとか、回数とか、文字数が決まっている。あれ(ルール)って、結構多いんですか。

ライター:そうですね…。やっぱり文字数が決まってるとこが結構多くて。

といっても、結構(ライターを雇用する会社側は)文字単価って見るじゃないですか。一文字いくらか。

文字単価で決まっているので、例えば私が書きたいことがあって、2万文字書いちゃったら、お金がすごい膨らんじゃうので。最初から文字数が決まっている中で書くって感じです。

平井:ユーザーさんの知りたい情報ごとに、文字数って変わってくると思うんですけど、どんなKWでも全部同じ文字数…。

ライター:そうです!大体は、1章200文字とか150文字、はみ出ちゃうと、また文字単価がずっと上がっていっちゃうので、字数内で書かないといけないってところはあります。

解説

未だにSEOの領域でよく聞く、文字数ベースでしかコンテンツ制作を考えていない記事代行会社は、本当に辞めた方が良いです。

文字数が少なくても素晴らしいコンテンツは素晴らしい。ゴミはいくら増えてもゴミです。文字数でコンテンツを図っている時点で、コンテンツを真剣に捉えていません。かけた費用が無駄になるだけです。

コンテンツマーケティングの目的である「価値のあるコンテンツを届けること」を理解していない可能性があります。

「総文字数◯文字以内で制作すること。

H2見出しは◯文字以内、H3見出しは◯文字以内」

このようなルールを取り入れている会社は、ライターの文字単価をベースに記事制作を行なっています。

依頼しない方が良いでしょう。

他にも成果に繋がらない謎のルールはたくさんある!

下記を”指標”として、ライターさんに書かせている会社は、避けましょう。

- 対象KWを50回入れる

- 共起語を◯%入れる

上記は、確かに成果につながる要素の一つではありますが、無理に対象KWや共起語をねじ込むことで、文章に違和感があったりと、記事の質が低い可能性があります。

また、上記はそもそも”指標”にするものではありません。

普通にユーザーとニーズを追求して、記事を書けば対象のKWも共起語も自然と使うはずです。

4.短期間で大量生産する会社はライター側のリサーチ時間が足りず情報が薄くなる

平井:執筆にかかる時間は、どれぐらい違いますか。

他社の案件見てると、1ヶ月で100本作りますとか、2週間で何百本作りますとか、すごい数を作れるところがあるのですが、大体どれぐらい異なりますか。

ライターさん:他社の場合は1ヶ月、構成担当の方が構成を冒頭(月初)にやって、執筆担当の子が中間に執筆して、編集の子が最後に編集する、全て個別に(スケジュールを)組んでいるので。

ライターさんの書く時間は、大体4日とか5日です。

1記事の書く時間はすごく短いですし、その記事と向き合える時間、こういう内容なんだって理解してから記事と向き合える時間がすごく短くなっちゃう。

平井:確かに。すごく検索ボリュームが少ない例だと、そもそも情報がないときって結構あると思っていて。

状況に合った書籍を読み込んだりとか、深くリサーチしないとその業界自体を理解できないこととかあると思いますが、その時間がないまま、短期間で書かれる……。

ライターさん:そうなんですよ。そういう記事が、本当に多いと思います。

解説

「最短5日で50記事納品できます!」

など、大量生産・超短納期を売りにしている会社は、依頼をやめたほうがよいでしょう。

超短納期にも関わらず大量生産をすることで、記事の質が低く、成果に結びつかない可能性があるからです。

最近だと、「AIが制作した記事を〜」と、AIを使うことで、格安で記事を制作する

会社も見かけるようになりましたよね。

また、中には「依頼後に、ライターを確保するところから始める」といった会社もあります。

自社内でライターを育成することすら行っておらず、記事の供給体制すら不安定な可能性もあるでしょう。

ユーザーのニーズを出して成果を上げられるような質の良い記事は、綿密なリサーチが必要です。

質の高い記事を書いてもらうために、ライターの教育も不可欠です。

1記事を作るのに、それなりに時間がかかります。少なくとも1ヶ月はかかるものだと押さえておきましょう。

5.構成担当 / 本文担当が別。矛盾が生じても修正できない

ライターさん:構成作成できるライターさんって、実は少ないんですよ。

平井:そうなのですね!?私たち(バズ部)って、ディレクターが絶対構成に入るじゃないですか。構成段階から(ライターさんとディレクターで)全部一緒に作っていくじゃないですか。

そういうのを作れるライターさんが少ないのですね。

ライターさん:そうなんです。構成からやるライターさんと、構成だけ担当の子とか、執筆する担当の子とかがいます。

平井:大体このニーズだよね(記事の方向性)を決める人がディレクターだとしたら、全然違う人が構成を作って……連携していないのですね。

伝達漏れが起きたり、クライアント様の情報についても知ってる情報量が違うまま書かれるから、どんどんうすまっていっちゃう感じがするんですよね。

ライターさん:構成も違うので、最初何が何だかになるケースが結構あります。

平井:目次構成はあくまで構成(案)だから、(記事を)書きながらこの方がユーザーさんに役に立つよねってなったときに、1章と2章を入れ替えたりするじゃないですか。

(構成を)変えられないってことは、論理的に矛盾を起こしたまま進んじゃうみたいなことがありますよね……?

ライターさん:(食い気味に)ありますあります!

解説

「納品された記事、いつも違和感があるんだよな」

「構成も本文も、論理的に変なんだよな」

もし、あなたが発注している会社の記事に、今述べたようなモヤモヤを感じているなら、構成担当 / 本文担当が別の体制で、記事を制作している可能性があります。

構成担当と本文担当が別なら、その会社への依頼をやめた方が良いです。

「なぜこの構成なのか」

「なぜこの内容なのか」

すべてに一貫性がない可能性が高いからです。必ず、制作体制を確認してください。

6.一つの記事にかける熱量や思いがある会社はほぼ無い

平井:ルーシーと他社の一番違うなって思ったところってどこですか。

ライター:一番最初に、(バズ部が)一番だなと思ったところは。一つの記事にかける熱量とか思いが、全然違うなと感じています。

やっぱり、記事を書くことを作業としてしまっているところが多くて、記事を書いて納品すればいいみたいなところは多いと思う。

そうじゃなくて、やっぱり一つの記事に思いとか熱量とか、本当にユーザーさんに必要なことを届ける。そこにすごい時間とか割いてやっているので、そこは本当にいいなと感じています。

解説

ここまでのインタビューをみてお気づきかと思います。

成果を上げる有益なコンテンツは、生半可な思いでは作れません。

読むユーザーを、幸せにするコンテンツを作る。

文字通り実現するならば、相当の熱意や愛、時間、努力なしに、作れるはずがありません。

実際に、私たちは、過去に制作した合計5,882記事(2018年9月〜2024年8月納品分)で圧倒的な成果を上げてきました。

※記事の順位が安定する、公開から6ヶ月後以降のKWが対象になっております。

あなたの依頼先は、コンテンツに愛を持って制作していますか。文章の一言一句から、誰かを幸せにしたいと願う気持ちが伝わりますか。読み返してみて、とくに何も感じないのなら、それは記事ではなくて、ただの文字です。

いかがだったでしょうか。

ここからは、インタビュー内容をもとに、記事代行会社を見極めるポイントを解説します。

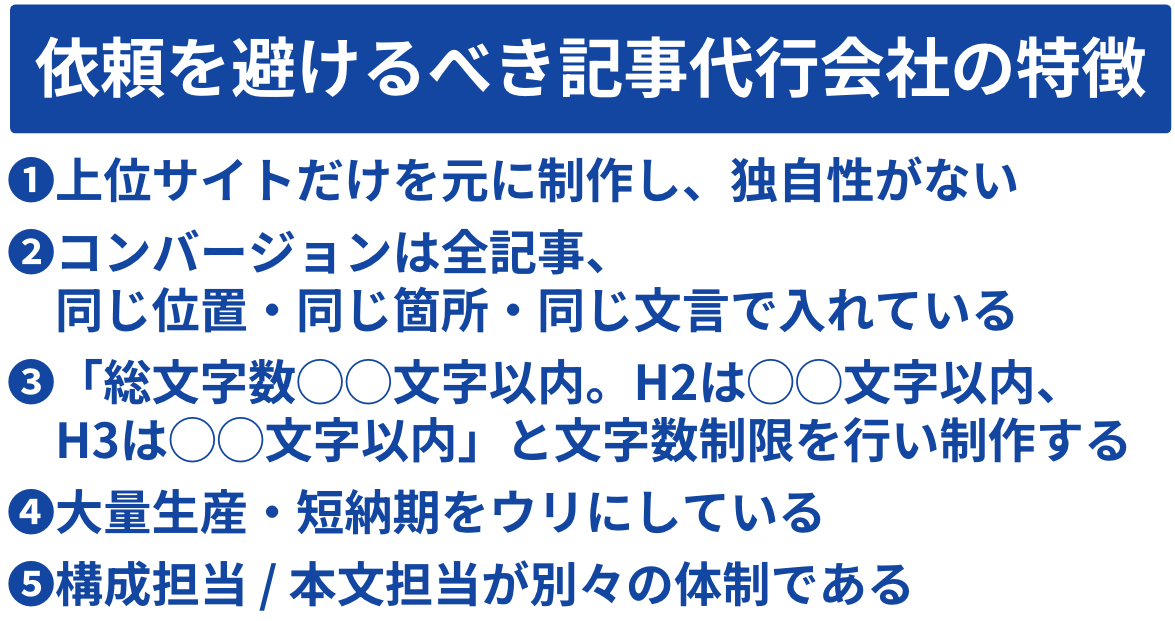

7.依頼を避けるべき記事代行会社の特徴

あなたの依頼先が、次のポイントに「一つでも」該当するならば、今すぐ依頼をやめましょう。

これまでお伝えしたとおり、上記は全て「成果につながらない」可能性が高いからです。

最後に、このポイントを踏まえて、必ずサンプル記事を確認しましょう。

依頼するにしても、最終的なアウトプットがわからない状態はリスクが高いです。

オウンドメディア運営では、記事の本数も大切ですが、記事の質も伴っていないと、成果につながりにくいです。

サンプル記事を見せてもらっても、記事の質感がイマイチの場合は、依頼を避けましょう。

8. まとめ

いかがだったでしょうか。今回は、記事代行業界の実態や裏側をお伝えしました。

この記事の内容が、あなたのこれからのオウンドメディア運営に少しでも役立てることを願っています。

コンテンツマーケティングで

爆発的成果を産むためのポイントとは?

私たちバズ部は、12年で400社以上のコンテンツマーケティング支援を行ってきた中で

・立ち上げから10ヶ月で14.6億円の売り上げを産んだ不動産メディア

・わずか8ヶ月で月間140万PVを実現したアプリ企業メディア

・月間4400件以上の問い合わせを実現した弁護士事務所メディア

など、今までの常識を覆す成果を挙げ続けてきました。

大企業・中小企業を問わずコンテンツというものをしっかりと理解して、真剣に取り組んでいただければ、誰でも、これと同じ、またはこれ以上の成果を出すことができます。

実際にバズ部が取り組んだプロジェクトについて、どの様に圧倒的な成果を実現してきたのかを下のページで詳細にまとめています。ぜひ参考にしてください。