- オンライン

ブランディングとは?押さえておくべき基本と利益率を倍増する実践法

ブランディングとは、ユーザーとのあらゆるタッチポイント(接点)でブランドのあるべき姿を体現し続けることを通じて、ユーザーの心の中での変化を目指す一連の取り組みのことである。

ブランディングによって得られる最大のメリットは「価格競争からの解放」だ。

成功している企業の中には商品が機能的で革新的であったり、優れたマーケティング活動の結果によって高い収益性を実現している企業が多く存在する。しかし、アップルやスターバックスなど、単純な機能やマーケティング活動だけでは説明できないような高い収益性を実現できている企業も存在する。

そして、この2社のような圧倒的な収益性の源泉となっているのが「ブランド」であり、「ブランディング」なのだ。

本記事を最後までお読みいただければ、あなたは「ブランディングとは何か?」が理解できるのはもちろん、今日から使えるブランディングの実践テクニックまで身に付けることができる。

初心者であってもスムーズに理解できるよう、徹底的にかみくだいた解説となっているから、安心して読み進めてほしい。

と同時に、小手先のノウハウではない「ブランディングの本質」を押さえている。中級者以上のマーケターにも、大いに役立てていただけるはずだ。

では、さっそくブランディングの基本から見ていこう。

目次

1. ブランディングとは

冒頭でブランディングとは「ユーザーとのあらゆるタッチポイント(接点)でブランドのあるべき姿を体現し続けることを通じて、ユーザーの心の中での変化を目指す一連の取り組みのことである。」とお伝えした。

正直「これだけではイメージがつかめない」と感じるかもしれない。そこでまず、ブランディングの要点から解説しよう。

ブランディングとはあるべき姿の追求

ブランディングとは何をすることなのかといえば、ブランドをありとあらゆる面で“あるべき姿”に導く活動である。

ブランディングで重要なのは「どこからどういう切り口で見ても“あるべき姿”を体現できている」という視点だ。言い換えれば「あらゆる角度から、あるべき姿を追求すること」ともいえる。

例えば、Webサイトを見ても、SNSの投稿を見ても、店舗で接客を受けても、どんな切り口で切り取っても、そのブランドのあるべき姿(=ブランドらしさ)があふれて止まらない状態が、ブランディングの目指すところである。

あなたは、「金太郎飴」を見たことがあるだろうか。どこから切っても金太郎の顔が現れるように作られた棒状の飴だ。

金太郎飴

出典:農林水産省

ブランディングが目指すところは、金太郎飴である。どの切り口にも、首尾一貫してブランドらしさが現れるよう追求するのだ。

目的はブランド力の向上

では、なぜブランディングを行い、あるべき姿を追求する必要があるのだろう。ブランディングの目的とは何か。

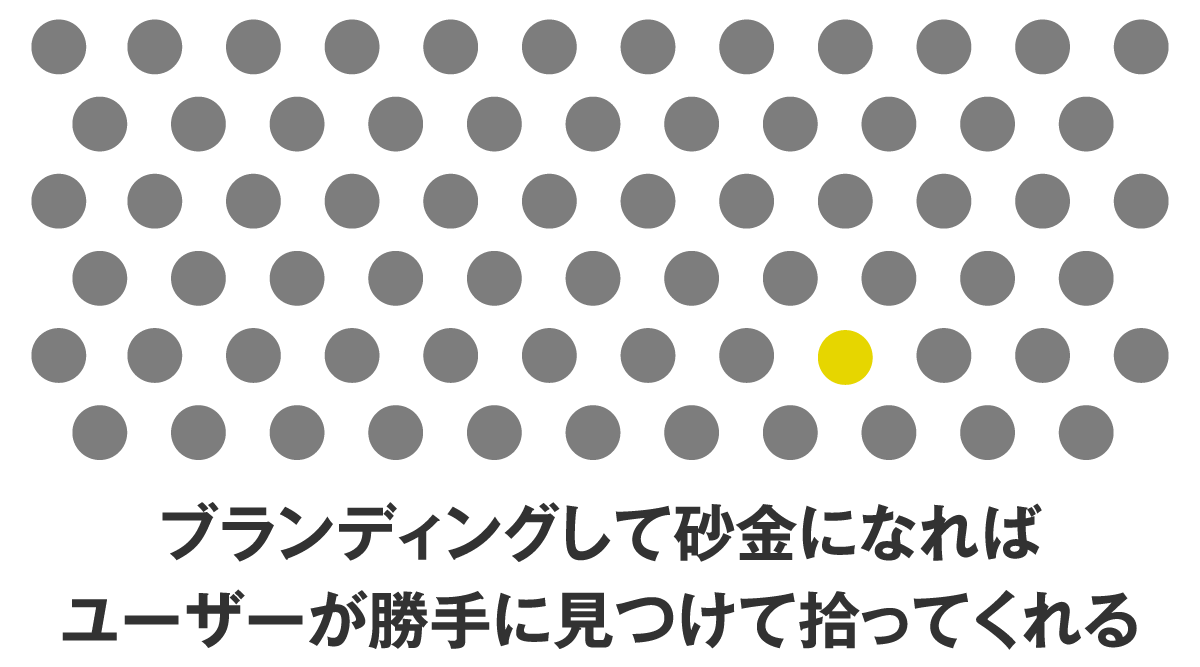

その答えは、「ブランド力を向上させるため」だ。そしてブランド力とは、ユーザーに発見され、選択される力のことである。

つまり、ブランド力の高いブランドは、勝手にユーザーが見つけ出し、勝手に選択してくれる。まるで、砂浜でキラリと光る砂金のように。値引きキャンペーンも広告も不要だ。

砂金は、自分から大声で「拾って!私を拾って!」と叫ばなくても、勝手にユーザーが見つけて拾い上げてくれる。なぜなら、ユーザーが、砂金は価値のあるものだと知っているからだ。

ブランディングの目的は、あなたのブランドを砂金にすることなのである。

つまり、あなたのブランドがこの世に存在し、さらにそのブランドには価値があるという認知を、ユーザーのマインドに焼き付けるということだ。

ブランディングができている例・できていない例

手前味噌で恐縮だが、本記事にも「ブランディング」は施されている。

私たちは「バズ部」という名のブランドだ。ここまでお読みいただいたあなたは、「バズ部」に対し、どんな印象を持っただろうか。

- まじめそう

- 役立つことが書いてありそう

- ビジネス向けっぽい

カラクリを明かしてしまえば、あなたがこのような印象を持ったのは、私たちが、あなたにこのような印象を持ってもらえるようにブランディングしているからだ。

例えば、本記事の冒頭に表示されていたアイキャッチ画像も、そのひとつである。

▼ 本記事の冒頭に表示されていたアイキャッチ画像

あなたは、意識的にせよ無意識的にせよ、このアイキャッチ画像を視界に入れたうえで、この位置まで読み進めている。

もし、アイキャッチ画像が以下の画像だったなら、どうだろうか。

あなたは、ページを開いた瞬間に「これは自分が欲しい情報とは違う」と判断し、ページを閉じていたかもしれない。書いてある文字はまったく同じなのに、である。

おわかりいただけるだろうか。ブランディングができないと、本来「バズ部を好きになってくれるはずのユーザー」に好きになってもらえるどころか、そっぽを向かれてしまうのだ。

あるいは逆に、「このピンク色のバズ部、カワイイ!私の好み!」という人が、バズ部に飛び込んできたとしよう。何が起きるか。

飛び込んだバズ部の中身は、“私がカワイイと思った、ピンク色のバズ部”ではない。「思ったのと違う!」と失望するのみならず、「だまされた!」と不快感まで覚えるかもしれない。

ブランディングを行わないことは、ブランドにとって害にもなり得るのだ。

ブランディングのよくある誤解

ブランディングのよくある誤解に、

「ロゴマークやイメージ画像など、ビジュアルデザインの話でしょ」

というものが挙げられる。

確かに、色・形といった視覚情報はブランディングの重要ポイントだ。先ほど紹介したアイキャッチ画像の例からも、疑いの余地はない。

しかし、「ビジュアルデザインがブランディングのすべてではない」ことに留意してほしい。

「ブランディング」の対象物は、ビジュアルデザインにとどまらない。例えば「言葉(コンテンツのテキスト、セールスコピー、会話)」も、ブランディングの対象物である。

今、あなたはバズ部の文章を読んでいる真っ最中だ。もしバズ部の文章が、以下だったらどうだろうか。

みなさん、こんにちは〜!バズ部です。

「ブランディングって、何だかよくわからないなぁ〜・・・」なんて思うこと、ありますよね?

そこで今回は、ブランディングについて超わかりやすく解説します!

あなたのバズ部に対する印象は、まったく違ってくるだろう。

このように、「ユーザーとブランドが接触するすべてのポイント」がブランディングを施す対象となるのだ。

▼ ブランディングの対象

- ブランド名

- ブランドロゴ

- 製品パッケージ

- Webサイト

- 自動返信メール

- SNS

- パンフレット

- 店舗

- POP

- 接客

- コールセンター

- 社長

- 社員

- その他

“ユーザーがどう感じるか”がすべて

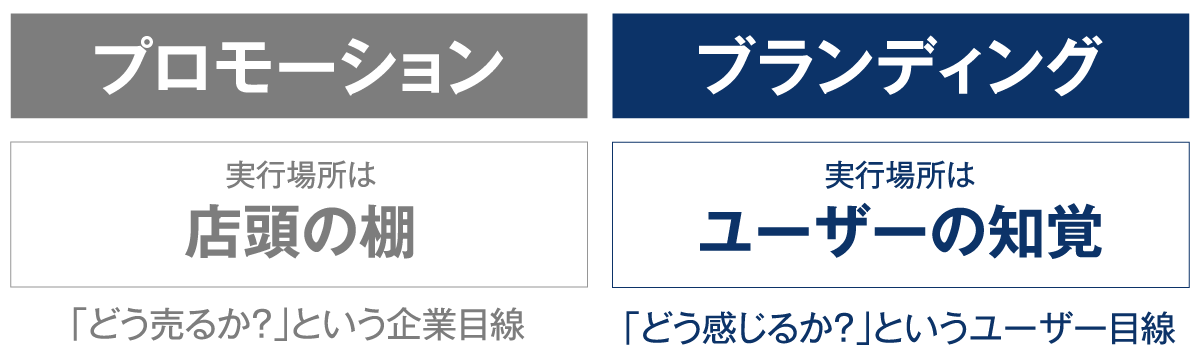

「ブランディングとは何か」の本質を理解するうえで、非常に重要な点がひとつある。それはブランディングが実行されている場所は、ユーザーの「知覚(パーセプション)」であるという事実だ。

知覚とは、視覚・聴覚・触覚などの五感を通じて、人間が感じる感覚のことである。つまり、

“ユーザーがどう感じるか”が、ブランディングのすべてなのだ。

例えば、プロモーションとブランディングの違いを図解すると、以下のようになる。

もし、あなたが「これは青色だ!」と思ってブランディングしても、ユーザーの知覚が青色だと認識しなければ、ブランディングが成立したとはいえない。発信者側のあなた(企業)の感覚はどうでも良く、受信者側のユーザーの知覚がどう受け取るかがすべてである。

徹底したユーザー視点が求められるのが、ブランディングの世界だ。常にユーザー目線で考え、ユーザーがどう感じるのかを設計するのがブランディングの実務である。

ユーザーとのありとあらゆるタッチポイントにおいて、ユーザーの知覚が感じるすべてを、Brand・Ing、つまりブランドたらしめることこそが、ブランディングなのだ。

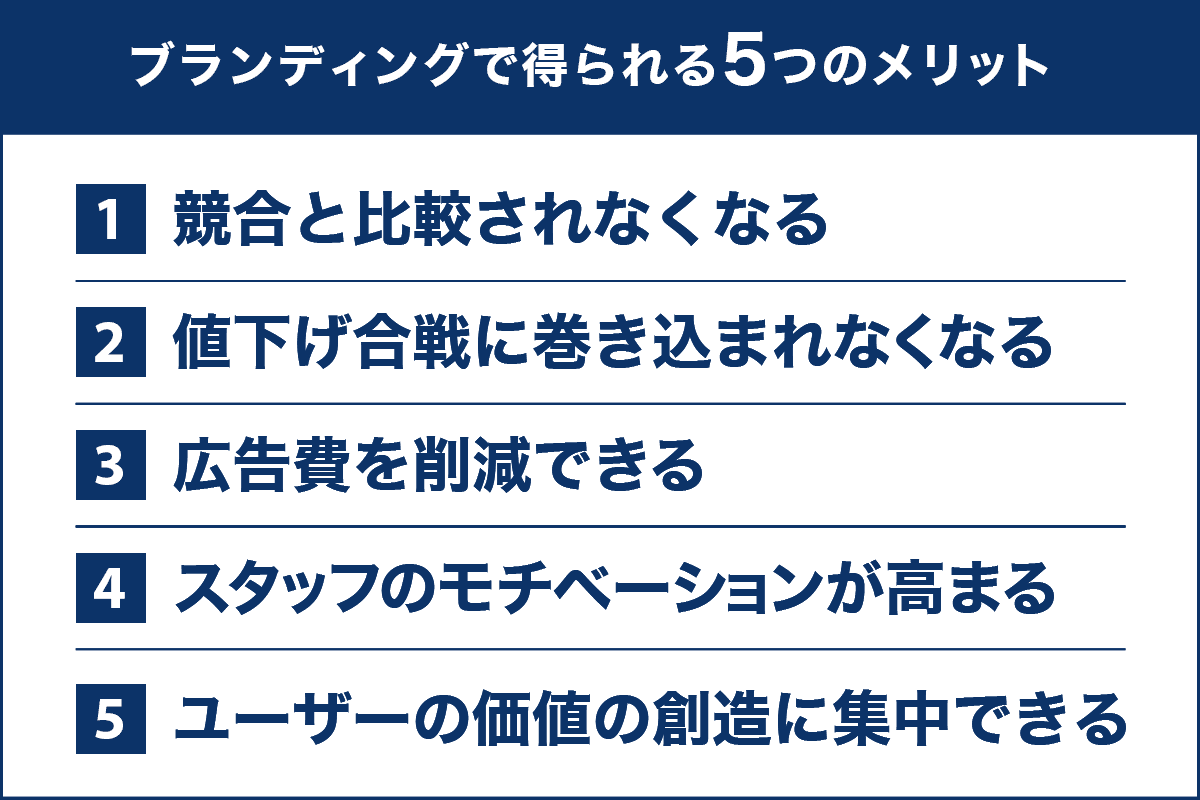

2. ブランディングで得られる5つのメリット

本記事はまだ序盤であるが、このまま最後までお読みいただくと、ブランディング初心者でも必ずブランディングができるようになる。

あなたが実際にブランディングをスタートしたら、どんな良いことが起きるのだろうか。あなたが受け取る5つのメリットをご紹介しよう。

①競合と比較されなくなる

ブランディングを行うことによって得られる最大のメリットは「競合と比較されなくなる」ということだ。

本来、消費者は商品・サービスを購入する際に比較を行う。価格、機能、デザイン、等、様々な要素を比較検討して商品・サービスを選んでいる。

しかし、価値のある「ブランド」が構築されている場合は違う。

「このブランドが好きだから」

「このブランドなら信用できるから」

強いブランド力を持つ商品・サービスは消費者から機能・価格面といった実利的価値で競合と単純比較されるのではなく、消費者がブランドに対して持つ「感情」によって比較されずに選択されるようになるのだ。

例えば、Appleの製品は決して機能・価格の側面からは「最高」ではないかもしれない。スペックだけ言えばmacよりも高性能で安いPCはあるだろう。iphoneよりもコストパフォーマンスが優れたスマホもあるかもしれない。

しかし、iPhoneを購入するユーザー、macを購入するユーザーの多くは他のPCやスマートフォンと比較をしない。

ユーザーの心に深く根付くブランドを構築することによって

「iphone」だから。

「mac」だから。

という理由だけで競合と比較されることなく、指名買いされるようになるのだ。

②値下げ合戦に巻き込まれなくなる

2つめのメリットは、「値下げ合戦に巻き込まれなくなる」ことだ。

ブランディングには、ブランド力を高める効果がある。ブランド力が高まると、何が起きるか。数字的にとらえれば、利益率が上がる。

まったく同じスペックで同じ原価の製品であっても、ブランド力が高いブランドの製品は、高く売れる。なぜなら、ブランド力が高い製品は、ユーザーに信頼感をもたらすからだ。

競合との価格合戦に巻き込まれ、ディスカウントにディスカウントを重ねて薄利多売……。そんな苦しい商売から抜け出したいのなら、ブランディングを実践すれば良い。

③広告費を削減できる

3つめのメリットは、「広告費を削減できる」ことだ。

あなたの事業では、広告費をどれくらいかけているだろうか。TVCM・新聞広告などのマス媒体から、リスティング・SNS広告まで、さまざまな広告がある。

広告を一度でも実施したことがあるなら、「1度や2度、広告を打っても、認知度は上がらない」ことを痛感しているはずだ。

あなたのブランドを新規ユーザーに覚えてもらおうと思ったら、何度も何度も、繰り返し広告を打つ必要がある。

ブランディングは広告費を削減する。ブランディングすると、ユーザーの方からブランドを発見してくれるからだ。

④スタッフのモチベーションが高まる

4つめのメリットは、「スタッフのモチベーションが高まる」ことだ。

ブランディングを行うと、社内に大きな変化が起きる。スタッフのモチベーションが高まるのだ。

不思議に感じるかもしれない。しかしこれは、実際に私たち自身や私たちのクライアントが経験してきた実話だ。

ブランディングの実践方法は後ほど詳しくお伝えするが、ブランディングは社内のスタッフに対しても行う。スタッフも、ブランドの一部として、「ブランドらしく」染まっていくのだ。

適切にブランディングが行われれば、スタッフたちは自分のブランドが大好きになっていく。大好きなブランドと一緒に働く、これほどの幸せはない。

⑤ユーザーの価値の創造に集中できる

ここまで4つのメリットをご紹介した。

競合と比較されなくなる

値下げ合戦に巻き込まれなくなる

広告費を削減できる

- スタッフのモチベーションが高まる

これにより、具体的には営業利益の数字が大幅にアップし、会社には多額のキャッシュが残ることになる。

ビジネスにかかわるすべての人にとって、それは最も達成すべきことのひとつだろうが、それはブランディングがもたらす恩恵の一部でしかない。

ブランディングの真髄は、ブランド力を高めることにより、製品やサービスが自動的に広まって売れ、資源に余裕ができた結果、資源を「本当にユーザーのためになる価値の創造」に集中できることだ。

想像してみてほしい。例えば、広告用の原稿を何度も作り直す労力のすべてを、ユーザーに提供する製品やサービスのブラッシュアップに充てることができたら、何が起きるだろうか。

ユーザーは、今までにない素晴らしい製品やサービスと出会うことになるだろう。

あなたのブランドが、ブランディングを行えば行うほど、ユーザーの幸せを創造することになるのだ。

3. ブランディングとマーケティングの違い

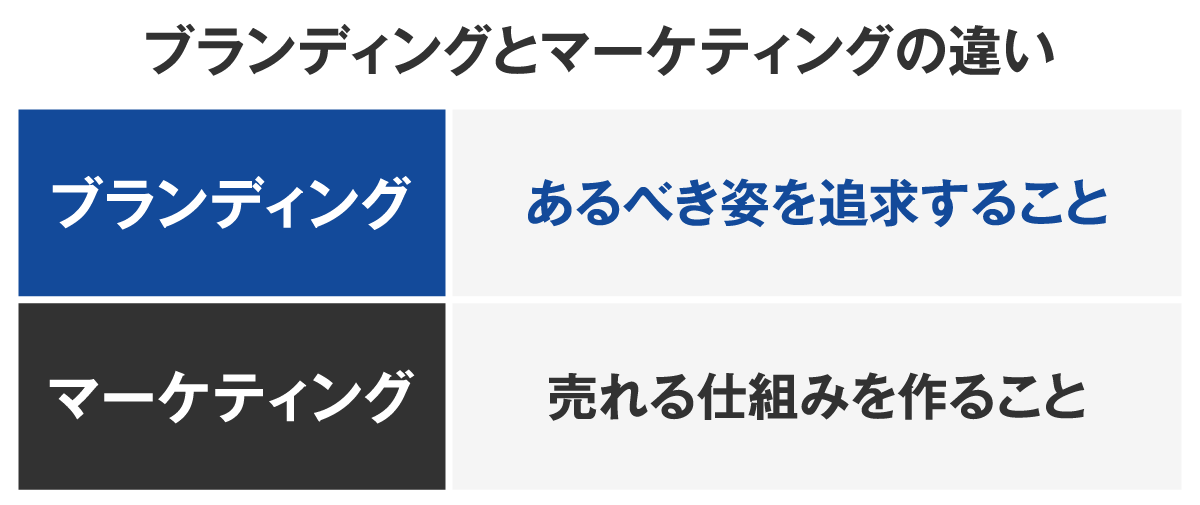

ブランディングについて、最も多い質問のひとつが、「ブランディングとマーケティングの違い」だ。ここで整理しておこう。

マーケティングとは売れる仕組みづくり

ブランディングとは「あるべき姿を追求すること」とお伝えした。

では、マーケティングとは何だろうか。

一言でいうならマーケティングとは「売れる仕組みづくり」である。

ブランディングはブランドに関わる全般を、マーケティングはマーケット(市場)に関わる全般を担うともいえる。マーケティングの方が、守備範囲が広い。

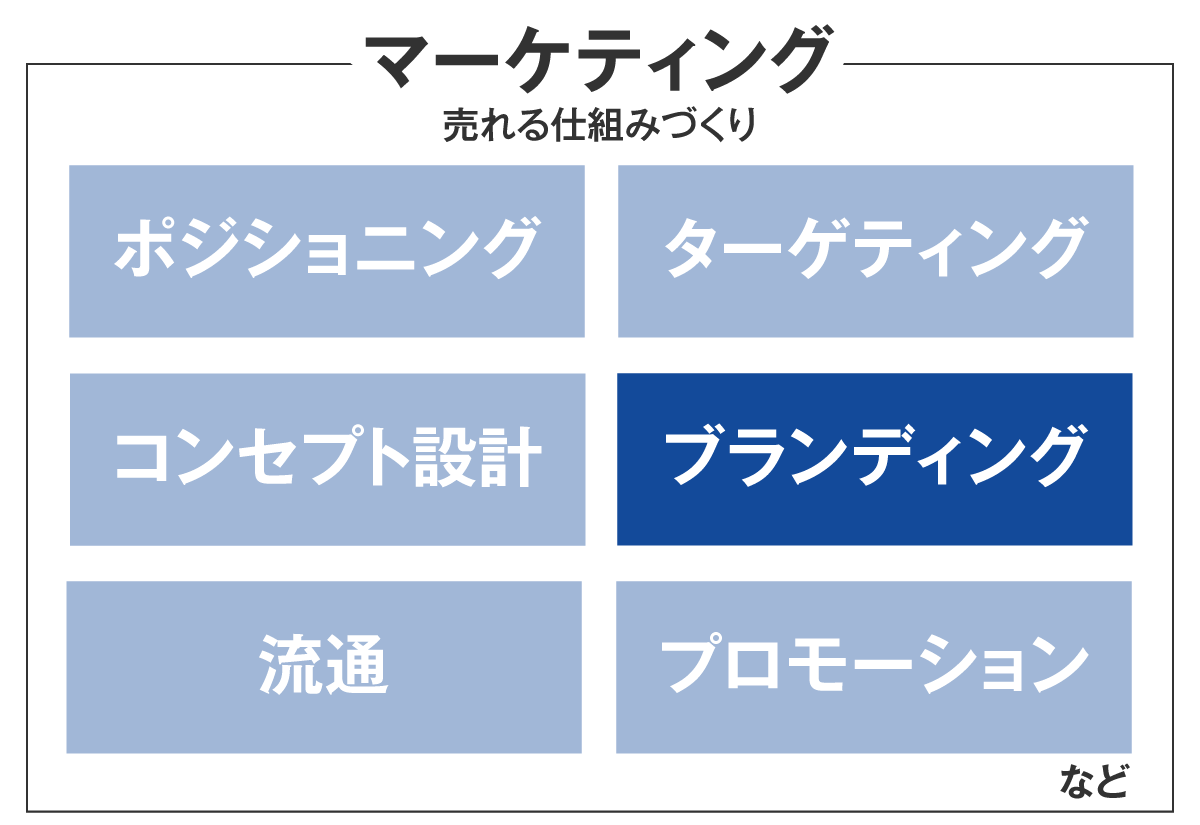

ブランディングとマーケティングの関係図

ブランディングは、ある側面ではマーケティングの一環であると言える。つまり「売れる仕組みづくりを実現するための、戦略のひとつとしてブランディングがある」という関係性だ。

ただ、これはあくまで「ブランディング」のとある側面の話でしかない。

ブランディングには「売れる仕組みづくりの戦略の一つとしてのブランディング」という側面もあれば、「企業、サービス、商品のあるべき姿を体現し続ける過程でブランドが構築される(ブランディングが行われる)」という別の側面も存在するのだ。

ブランディング・マーケティングの定義は、企業によって、マーケターによって、また書籍によって、さまざま定義が存在している。本記事で紹介した定義が唯一の正解でないことは、頭の片隅に入れておいてほしい。

あなたがチームで働くのであれば、チームのボスやメンバーがどういう定義で「ブランディング」「マーケティング」という言葉を使っているのか、丁寧に確認することをおすすめする。

言葉の定義が異なっていると議論がかみ合わず、失策の原因となるからだ。

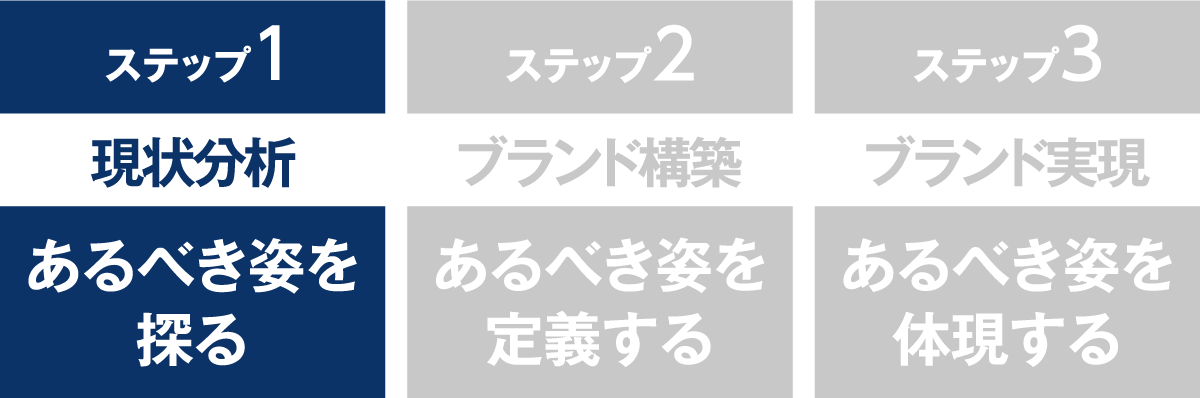

4. ブランディングの基本的な流れ

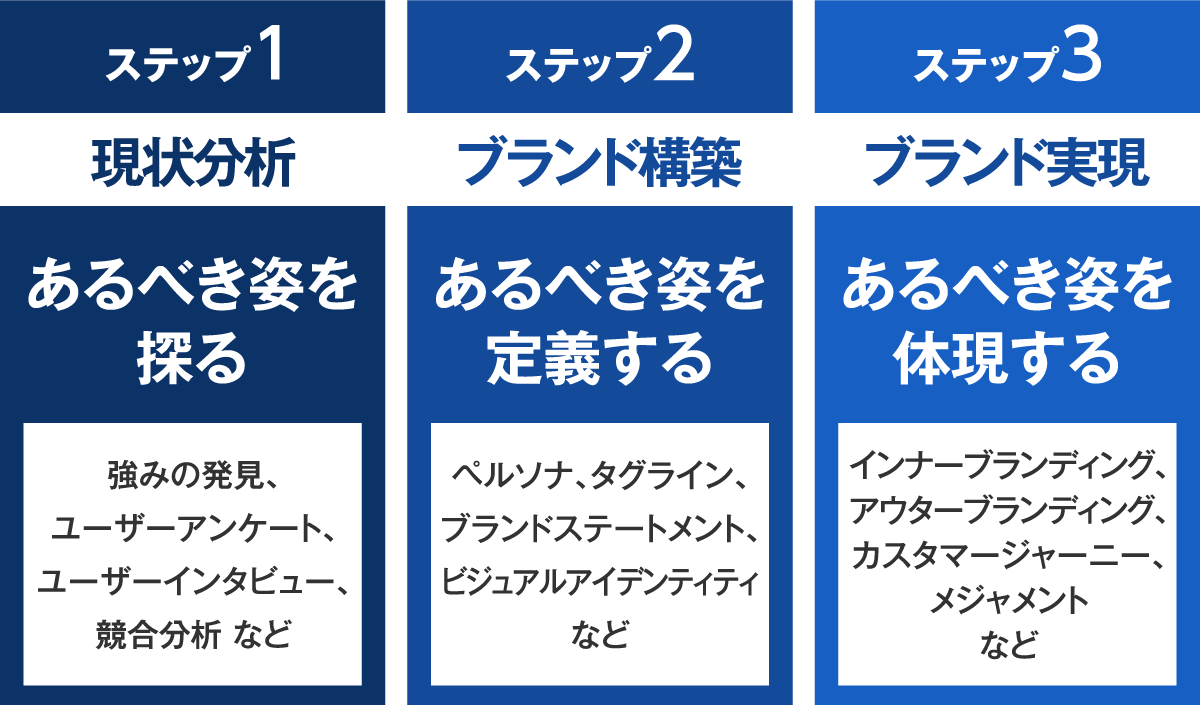

ここで、ブランディングの基本的な流れをご紹介しよう。

「ブランディング」というと、「ブランドのイメージを大切にする」「統一された世界観をデザインする」といった概念的な話に終始しがちだ。しかし、基本的な流れが存在する。

この流れは、大企業の有名ブランドでも1人のフリーランスが手がけるブランドでも変わらない。

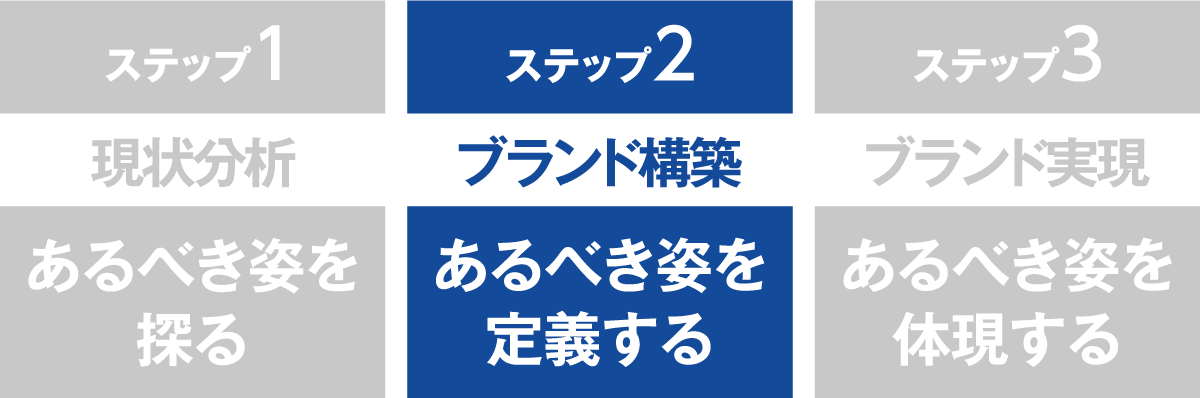

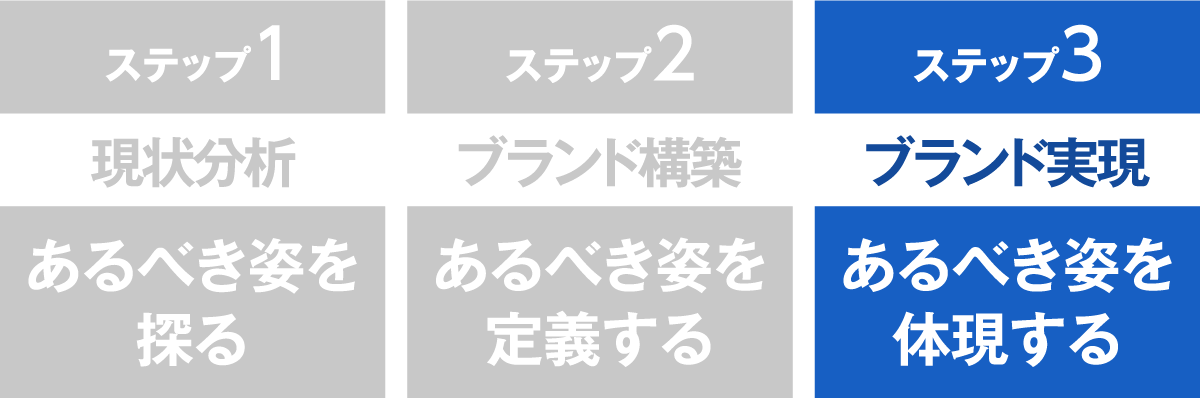

▼ ブランディングの基本的な流れ

[ステップ1]現状分析:あるべき姿を探る

[ステップ2]ブランド構築:あるべき姿を定義する

[ステップ3]ブランド実現:あるべき姿を体現する

※詳しくは「7. ブランディングの実践方法」で解説

ステップ1では、ブランドの現状を分析する。ブランドが持っている強みは何なのか、尖らせるべき個性は何なのかを、自社・顧客・競合の分析を通して明らかにしていく。

ステップ2では、ブランドのあるべき姿を定義する。具体的には、ブランドのペルソナ、タグライン、ブランドステートメント、ビジュアルアイデンティティなどの設定を通して、ブランドを構築していく。

ステップ3では、ステップ2で定義したブランドを実現していく。内部的な実践であるインナーブランディングと、対外的な実践であるアウターブランディングの2軸を行う。さらに定点調査のブランディングチェックで、効果測定を行っていく。

それぞれの実践方法は後ほど紹介する。ここでは「現状分析→ブランド構築→ブランド実現」の3ステップでブランディングを行うことを押さえておいてほしい。

5.ブランディングの成功事例

ここまでお読みいただき、あなたの頭の中には「ブランディングとは、なんとなくこういうものかな?」というイメージが、構築されつつあるはずだ。

そのイメージを確固たるものにするために、本章ではブランディングの成功事例を3つ、ご紹介しよう。

スターバックス

誰もが知っているスターバックスだが、スターバックスのテレビCMを見たことがあるだろうか。「そう言われてみれば、ない!」と驚いたかもしれない。

スターバックスはテレビCMなどの広告費をほとんどかけることなく、圧倒的な認知度を誇っている。なおかつ、値引きキャンペーンも行わないし、価格設定は高めである。

例えば、ホットコーヒーの価格を比べてみると、ドトールは275円(Mサイズ)であるのに対し、スターバックスは363円(Tallサイズ)と、ドトールの1.3倍だ。※

このスターバックスの成功の源泉こそ、ブランディングである。

スターバックスといえば、落ち着いた居心地の良い店内空間、ひとりひとりの顧客と積極的にコミュニケーションを取る従業員、贅沢で楽しい気分にさせてくれるドリンクなどが想起される。

スターバックスのブランディングが目指している「あるべき姿」とは何か。その答えはこちらである。

『人々の心を豊かで活力あるものにするために—

ひとりのお客様、一杯のコーヒー、そしてひとつのコミュニティから』

出典:スターバックス

スターバックスは、上記のミッションを実現するために、店内空間を整え、従業員の行動規範を設定し、一杯一杯のドリンクにこだわっているのだ。

スターバックスのどのポイントを切り取っても、『人々の心を豊かで活力あるものにするために—』というスターバックスのあるべき姿を目指して、徹底したブランディングが行われている。

結果、広告や値下げに頼らずとも、スターバックスの価値がユーザーに伝わり、スターバックスに愛着を持つ根強いファンが増え続けているのである。

※店内飲食・税込、本記事執筆時点

バズ部

手前味噌にはなってしまうが、当ブログ「バズ部」もブランディングの一つの成功事例と言える。

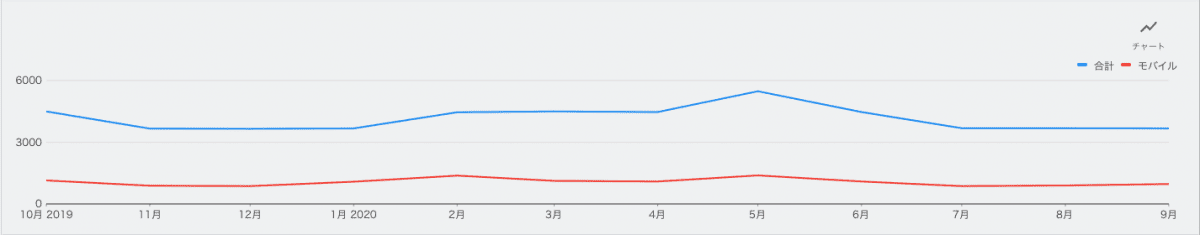

まずは以下の画像を見てほしい。

こちらの画像は当ブログ「バズ部」の月間の検索ボリュームだ。当ブログは開設から既に8年以上が経過しているが、今でも月に4000回以上「バズ部」というキーワードで検索されている。

「バズ部」という指名検索で訪れるユーザーはSEOでたまたま当ブログと知らずに流入したユーザーとは違い、「バズ部」のコンテンツを見に訪れてくれている。

他に様々なWEBマーケティングのメディアがあるなか、「バズ部に求めているコンテンツがある」という期待を持って訪れてくれているのだ。

比較されずに契約を獲得

当社ではコンテンツマーケティングの支援を行っているが、今でも多くの引き合いを頂いている。特筆すべきなのが、多くのお客様は弊社との契約を行う際、他社と相見積もりを行う等の比較をせずにご契約を頂いているということだ。

むしろ、「予算の問題で当時はバズ部にお願いできなかったけど、予算ができたので改めてお願いしたい」というお客様が8年たった今でも多くご相談にきて頂いている状況だ。

あるべき姿を体現し続けた先にブランドが作られる

当ブログは更新頻度も他のメディアと比べて少なく、月に1本記事が公開されていれば多いほうだ。

それでも、私たちのブログに8年たった今でも多くのユーザーが訪れてくれるのは「あるべき姿」をコンテンツで示し続け、ユーザーから強い信頼を獲得できているからだ。

私たちの場合、以下の「あるべき姿」を追求してきた。

実践的で真に価値あるWEBマーケティングの知見を無料で公開することを通じて、日本中の企業がユーザー視点の最高のサービス・商品開発に集中できる社会の実現

そして、上記の「あるべき姿」を実現するために以下の点にこだわった。

- テクニカルに傾倒した当時のマーケティングを真っ向から否定する強い主張

- ブラックボックス化されたマーケティング情報の開示

- 公開された情報が抽象化されたものではなく「具体的」であり、「行動できるもの」になっていること

- 公開された情報が実際に成果をあげることができることの証明

創業以来、あるべき姿を体現しつづけるために一貫し続けたからこそ、20人程度の小さな企業でも一つの強固なブランドを構築することができたのだ。

私たちが支援してきたコンテンツマーケティング事例について『コンテンツマーケティング事例集』に詳細をご紹介しているので、興味があればぜひご覧頂きたい。

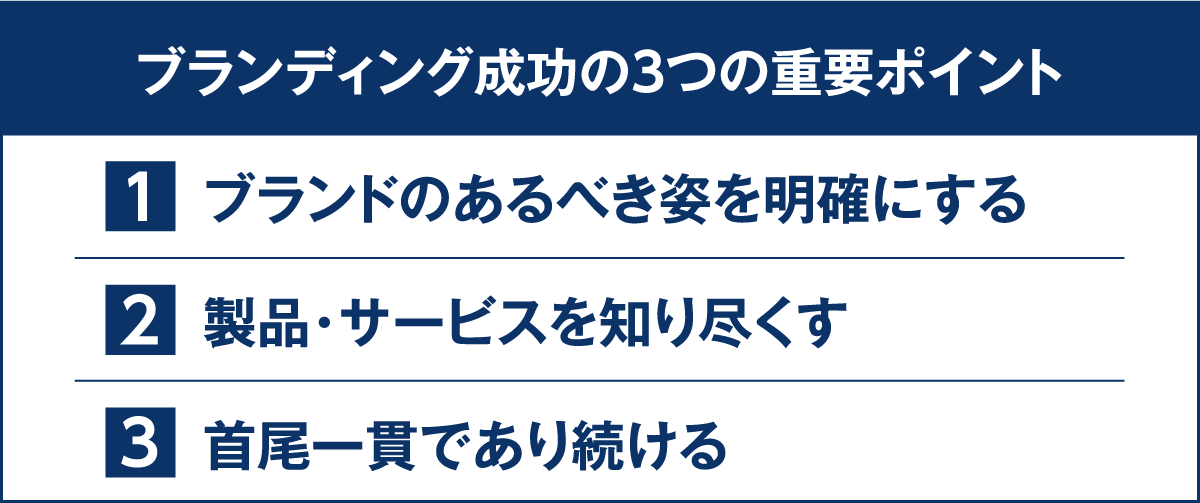

6. ブランディング成功の3つの重要ポイント

3つの成功事例をご覧いただくとわかる通り、ブランディングを成功させるためには、あらかじめ押さえておくべき急所がある。

そこで本章では、特に重要な3つのポイントをお伝えしたい。ブランディングに取りかかる前に、

パソコンのメモ帳などに太字でコピペして、常に見返せるようにしてほしい。

① ブランドのあるべき姿を明確にする

1つめのポイントは、「ブランドのあるべき姿を明確にする」ことだ。

ブランドのあるべき姿が定まっていなければ、ブランディングは実行不可能である。ブランディングとは、ブランドをあるべき姿に導く活動だからだ。

ブランドのあるべき姿を明確にするうえでは、「ユーザーにどんな価値を届けるか」という視点が欠かせない。

そもそも、ユーザーに価値を提供しないブランドは、ユーザーのマインドに入り込むことさえできない。なぜなら、前述の通りブランディングが実行されている場所は、ユーザーの「知覚」だからだ。ブランド像が結ばれる場所は、ユーザーのマインドである。

ユーザーは、自分にとって価値のないモノに対し、徹底的に無関心である。

「ユーザーにこう思ってほしい」と望む前に、「自分たちはユーザーにどんな価値を与えられるか」を明確にしよう。

② 製品・サービスを知り尽くす

2つめのポイントは、「製品・サービスを知り尽くす」ことだ。

安易に「ブランディングしたい」という人に限って、自社の製品やサービスについて無知である。

自社の製品やサービスにどんな強みがあって、どこが魅力なのか、理解していない状態でブランディングを行っても意味がない。ユーザーに対して虚像を作り上げて、ユーザーを失望させるだけである。

これでは、あなたにとってもユーザーにとっても不幸な結果となるだろう。まずは、ブランディングを行いたい製品やサービスを知り尽くすことが必要不可欠だ。

③ 首尾一貫であり続ける

3つめのポイントは「首尾一貫であり続ける」ことだ。

人間は「一致感」に信頼を覚えるという事実は、ブランディングをするうえで知っておいた方が良い。

「今日言っていることと、昨日言っていたことが違う」という上司より、多少厳しくても、首尾一貫して同じことを言い続ける上司の方が、信頼を集めるものなのだ。

これは、ブランドも同じである。ありとあらゆる切り口で同じ顔を見せる(“金太郎飴”になる)こと自体が、ブランドへの信頼性をも高めるメカニズムになっている。

徹底して、首尾一貫であり続けよう。

7. ブランディングの実践方法

いよいよ、ここからはブランディングの実践方法をご紹介する。

ブランディングを「現状分析→ブランド構築→ブランド実現」の3段階のフェーズに分け、あるべき姿を探り、定義し、体現していく。

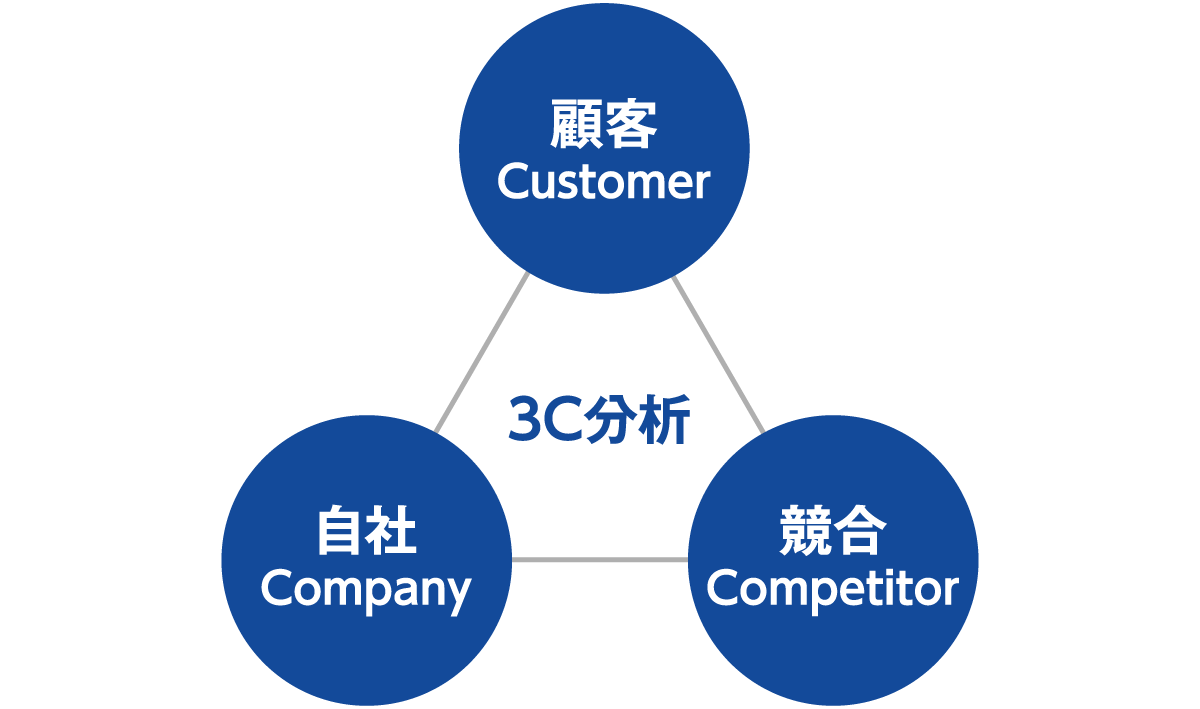

[ステップ1]現状分析:あるべき姿を探る

1つめのステップは「あるべき姿を探る」だ。ブランドがどうあるべきなのかを見つけるために、現状分析から始めよう。

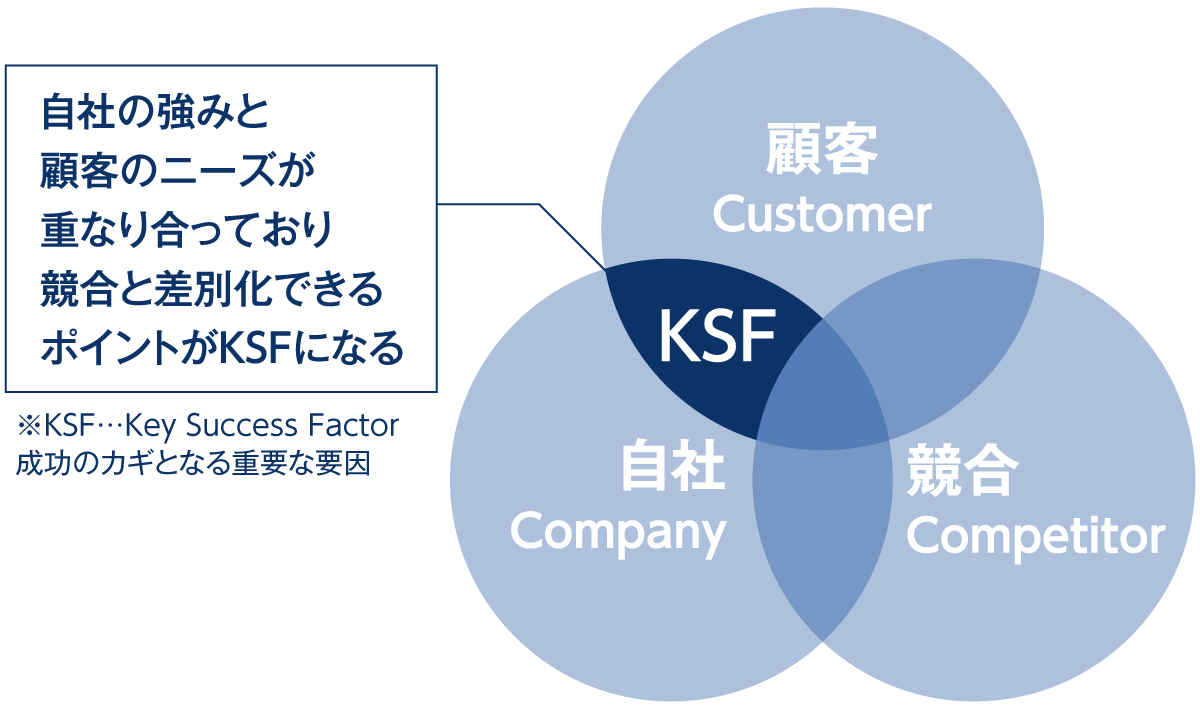

ブランディングに適した分析は「3C分析」だ。3Cとは、ブランドにとって重要な「Customer(顧客)」「Company(自社)」「Competitor(競合)」の頭文字を取ったものである。

ブランディングにおける3C分析の目的は、自社・顧客・競合の3つの観点からの分析を通して、ブランドのKSF(Key Success Factor:成功のカギとなる重要な要因)を見つけることだ。ここで見つけたKSFが、ブランドのあるべき姿の種となる。

さっそく3C分析の実践方法を見ていこう。

① 自社分析

まずは3Cのうち「Company」にあたる自社分析からスタートしよう。自社分析で重要なのは「ブランドの強み」と「ブランドイメージの現状」を把握することだ。

・強みの発見

まず着手してほしいのが「強みの発見」である。あなたのブランドの魅力を、あなた自身が知り尽くすことが第一歩だ。

シンプルにおすすめしたいワークは、あなたの製品やサービスの良いところを100個書き出すこと。

100個も書き出そうとすると、後半には「これって良いところと言っていいの?」というような内容も混ざってくるかもしれない。それで良い。それこそが、このワークの真の狙いだ。

従来の分析手法ではあぶり出せなかった「あなたのブランドらしさ」が浮かび上がってくるだろう。

あるいは、人によっては、5個書いたところで手が止まってしまい、愕然とするかもしれない。それでも良い。それだけ、まだ自分は自分のブランドを理解していないという事実に気づくことができる。

従業員や家族・友人に意見を聞いたり、TwitterやInstagramなどのSNSをリサーチしたりしながら、今まで自分が気づいていなかった側面を徹底的に洗い出していこう。

強みの発見のToDo

強みの発見のToDo

・あなたの製品やサービスの良いところを100個書き出そう。

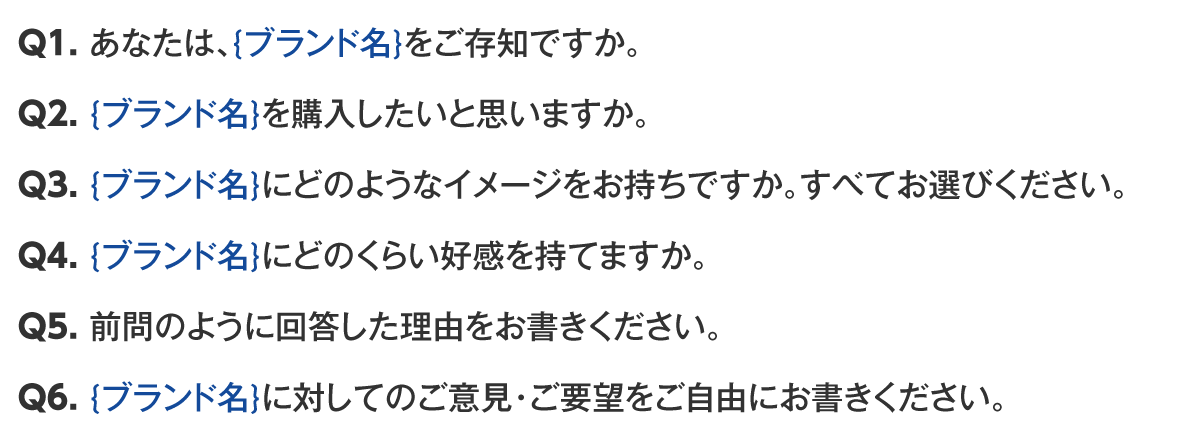

・ブランドイメージ調査

次に、あなたのブランドのイメージは現在どの地点にあるのか、現状把握を行う。

消費者があなたのブランドに対してどんなイメージを持っているのか、認知度はどれくらいあるのか、好感度はどうか、リサーチにより明らかにする。

● 事例:ブランドイメージ調査票の例

実際の調査方法は、全国展開しているブランドなら、マクロミルなどのネットリサーチ会社に依頼する方法が簡単でおすすめだ。予算に応じた規模感でリサーチを設計してもらうことができる。

一方、局所的な展開で認知度が低いブランドや、BtoB企業など一般消費者の認知度・好感度を重視しないブランドにとっては、リサーチ会社への依頼がベストとは限らない。例えば、自社のSNSアカウントを通じてアンケートを募った方が、有用な結果が得られるケースもあるだろう。

調査の目的は「自分たちのブランドが、どう思われているのか、客観的に知る」ことだ。そのために適した手法は、それぞれのブランドの状況によって異なる。最適な方法を検討してほしい。

ブランドイメージ調査のToDo

ブランドイメージ調査のToDo

・ブランドイメージ調査の最適な方法を考えて実行しよう。

② 顧客分析

顧客分析とは、あなたの製品やサービスを買ってくれる相手がどんな人なのかよく知ることである。

ブランディングのための顧客分析で注目すべき点は2つある。ニーズとバリューだ。

あなたの顧客はどんなニーズを持っていて、あなたの製品やサービスにどんなバリュー(価値)を感じているから購入してくれるのかを明確にしよう。

リサーチの手法にはさまざまあるが、必ず実践してほしいのが定量調査のユーザーアンケートと、定性調査のユーザーインタビューだ。

・ユーザーアンケート(定量調査)

あなたの顧客にアンケート調査を行い、ニーズとバリューを調査しよう。顧客の年代・性別・職業などのセグメント情報も、一緒に調査しておくと良い。

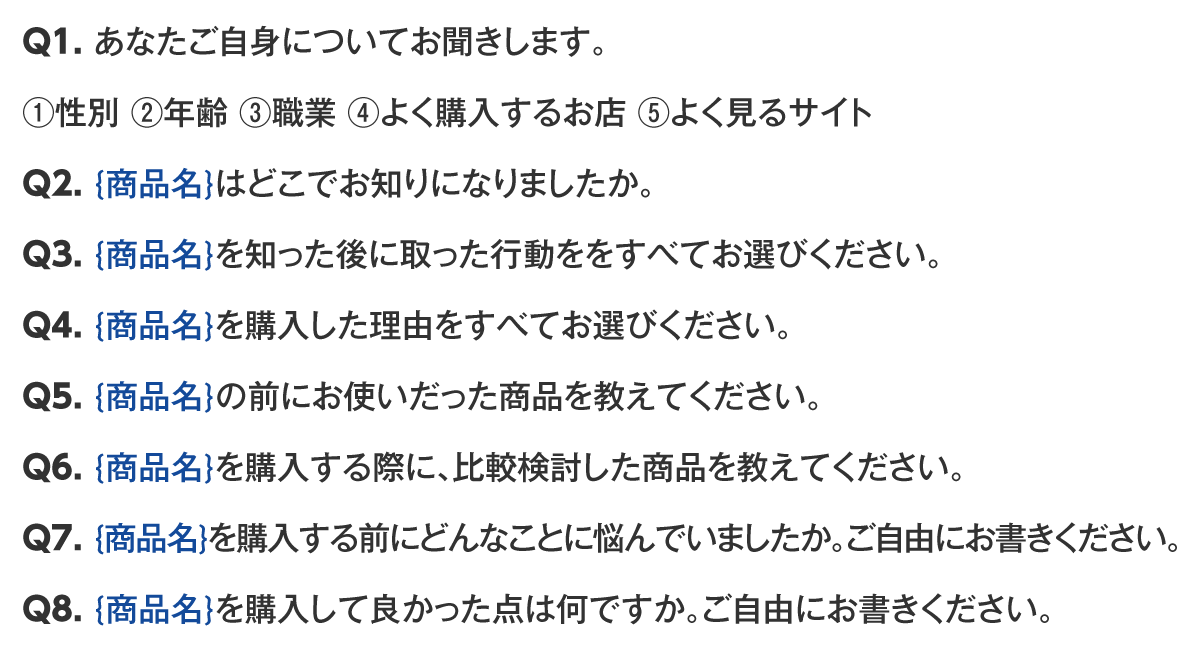

● 事例:ユーザーアンケートの調査票の例

収集するサンプル数は、一般的には400で代表性が保たれるといわれている。よって400を目標にしよう。

顧客数が少なく400サンプルを確保するのが難しい状況の場合には、できる範囲で構わない。

ユーザーアンケート調査のToDo

ユーザーアンケート調査のToDo

・ユーザーアンケートの調査票を作成し、顧客に回答を依頼しよう。

・ユーザーインタビュー(定性調査)

ユーザーアンケートで全体像をつかんだら、次はユーザーインタビューで深掘りを行う。ユーザーインタビューとは、直接ユーザーに会い、生の声を聞くことだ。

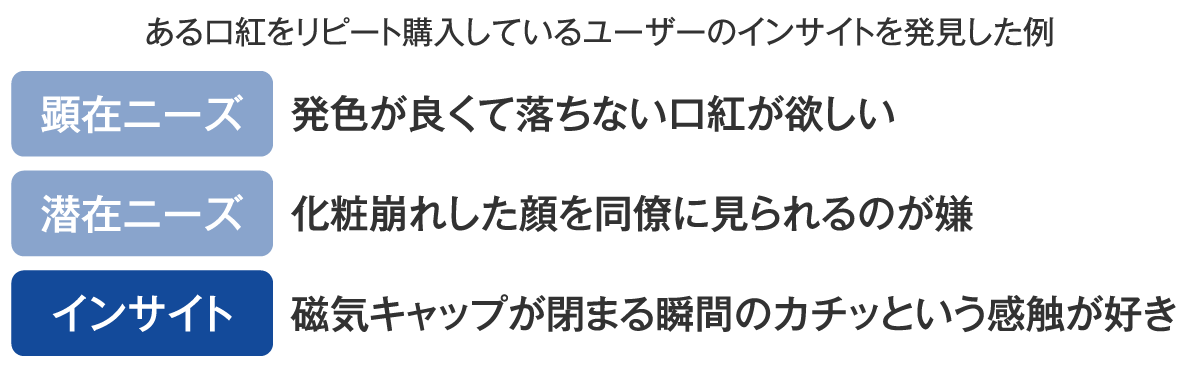

ユーザーインタビューの目的はアンケート調査だけでは見えてこないコアな発見をすることである。なかでも最も発見したいのは「インサイト」だ。

インサイトの辞書的な意味は“洞察力・見抜くこと”だが、マーケティングにおけるインサイトとは、ユーザーの行動や態度の奥底にある、本人も意識していない本音を指す。インサイトは、マーケターが洞察して見抜くべきものである。

ニーズはアンケート調査でも発見できるが、インサイトの発見は、アンケートだけでは難しい。インサイトは、顕在ニーズ・潜在ニーズよりもさらに深い深層心理に存在するためだ。ニーズ(〜したい)の形をしていないことも多い。

インサイトは、ユーザーのある行動や態度に対し、「なぜ?」「なぜ?」「なぜ?」と、何度も繰り返し質問を重ねないとたどり着けない。

● 事例:インサイトの例

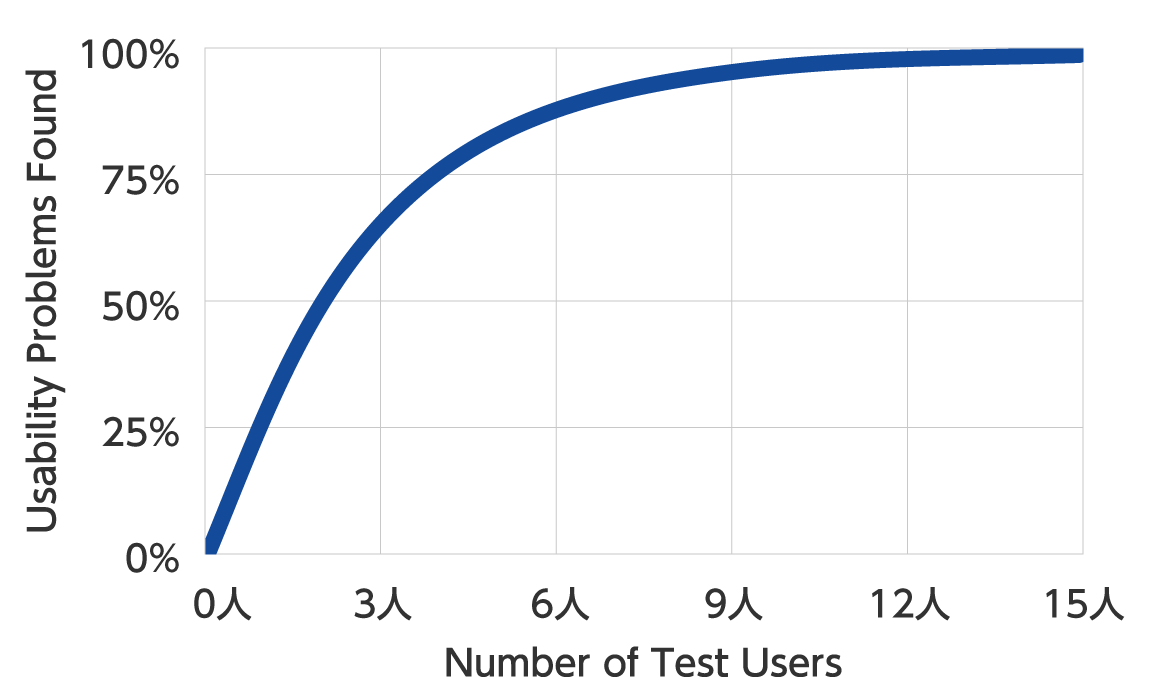

とはいえ、「ユーザーインタビュー」と聞くと敷居が高く感じるかもしれない。まずは5人の顧客と会うことを提案したい。5人の顧客と顔を合わせて話すことができれば、およそ85%は理解できるからだ。

以下はニールセンによる「ユーザーテストは5人だけにすれば良い」ことを示したグラフである。5人でおよそ85%の問題が発見でき、6人以上に増やしてもラーニングが減って効率が悪くなることが示唆されている。

出典:Why You Only Need to Test with 5 Usersをもとに作成

同じ概念をユーザーインタビューに適用すれば、まずは5人にインタビューすることが重要だ。

もちろん、予算と時間が許すなら、できるだけ多くの顧客にユーザーインタビューした方が、インサイトの発見率が高くなることは間違いない。

しかし、たとえ少人数であっても、顧客と直接会って話を聞くことに意義がある。まずは5人の顧客と会って、インサイトを探してほしい。最初の5人で見つからない場合は、さらに5人……と増やしていく方式がおすすめだ。

ユーザーインタビューのToDo

ユーザーインタビューのToDo

・5人の顧客と直接話そう。

③ 競合分析

競合分析では、競合ブランドの現状や競争状況を把握する。具体的には、競合の特定、勢力図の把握、競合プロファイリングを行う。

・競合の特定

最初に、自社のブランドの競合は誰なのかを特定をする。競合ブランドには、同じカテゴリに存在する「直接競合」と、カテゴリは別だが提供する価値が同じ「間接競合」がある。

直接競合は、顧客が購入する際に、あなたのブランドと比較検討しているブランドだ。あなたのブランドを購入する前に使用していたブランドや、あなたのブランドの顧客を奪っているブランドが、直接競合になる。

間接競合は、カテゴリは異なるものの、顧客の財布を奪い合っているブランドだ。例えば、痩身エステとダイエット食品は、カテゴリは異なるが「痩せる」という価値は同じだ。顧客は「痩身エステに通おうか、ダイエット食品を買おうか」と考えるので、この2つは競合している。

競合を特定するうえでは、直接競合だけでなく、間接競合も考えることが重要だ。

競合の特定のToDo

競合の特定のToDo

・あなたのブランドの直接競合と間接競合を書き出そう。

・勢力図の把握

競合が特定できたら、勢力図を把握する。

フィリップ・コトラーによれば、競合ブランドはリーダー、チャレンジャー、フォロワー、ニッチャーという4つの競争地位に分類できる。

リーダーは市場を牽引するナンバーワンのシェアを持つブランド、チャレンジャーはリーダーを追う2番手・3番手のブランドだ。その他に、すき間を狙うニッチャー、リーダーやチャレンジャーのおこぼれを狙うフォロワーがいる。

この4つの地位に競合ブランドをプロットすると、競合ブランドが採用している戦略が大まかに推測できる。

リーダーは、ナンバーワンのシェアをキープするために全方位へ拡張を目指す。チャレンジャーはリーダーと差別化することで対抗する。ニッチャーは、すき間に集中して専門性を高める。フォロワーはリーダーやチャレンジャーを模倣する……といった具合だ。

勢力図の把握のToDo

勢力図の把握のToDo

・あなたのブランドおよび競合ブランドの勢力図を作成しよう。

・競合プロファイリング

競合を特定し、勢力図が把握できたら、競合ブランドを1つずつプロファイリングしていく。

どんな強み・弱みを持っているのか、どんな人をターゲットとして、どんな戦略を採っているのか。競合ブランドの情報を可能な限り収集して、性質や特徴をまとめていこう。

丁寧に調べていくと、自社ブランドとの違いや、どのポイントなら戦えそうか・逆に戦ってはいけないのかなどが見えてくるはずだ。

競合プロファイリングのToDo

競合プロファイリングのToDo

・競合ブランドのプロファイリングを作成しよう。

以上、自社・顧客・競合の3つの分析ができたら、KSFがどこなのかがあぶり出されてくるだろう。

自社の強みと顧客のニーズが重なり合っているが、競合は持っておらず差別化ができるポイント。それがあなたのブランドのKSFだ。

このKSFを軸としてブランドを構築したなら、あなたのブランドは成功できる。次はブランド構築のステップに移ろう。

[ステップ2]ブランド構築:あるべき姿を定義する

2つめのステップは「あるべき姿を定義する」だ。

あるべき姿を定義するうえで重要な視点は、10人・100人・1000人の人間がブランド運営に関わったとしても、同じ世界観を共有し、同じ価値観を持ち、同じベクトルに向かって進んでいけるようにすることだ。

人によって解釈に違いが出る曖昧さを残してはならない。具体的には、次の4つを実践していこう。

顧客像の明確化

提供する価値の言語化

提供する価値のビジュアル化

従業員の行動のルール化

① 顧客像の明確化

まずは顧客像を明確にしていく。ブランディングを成功させるうえでは、顧客を生身の人間として捉え、その背景や考え方を深く理解することが欠かせない。

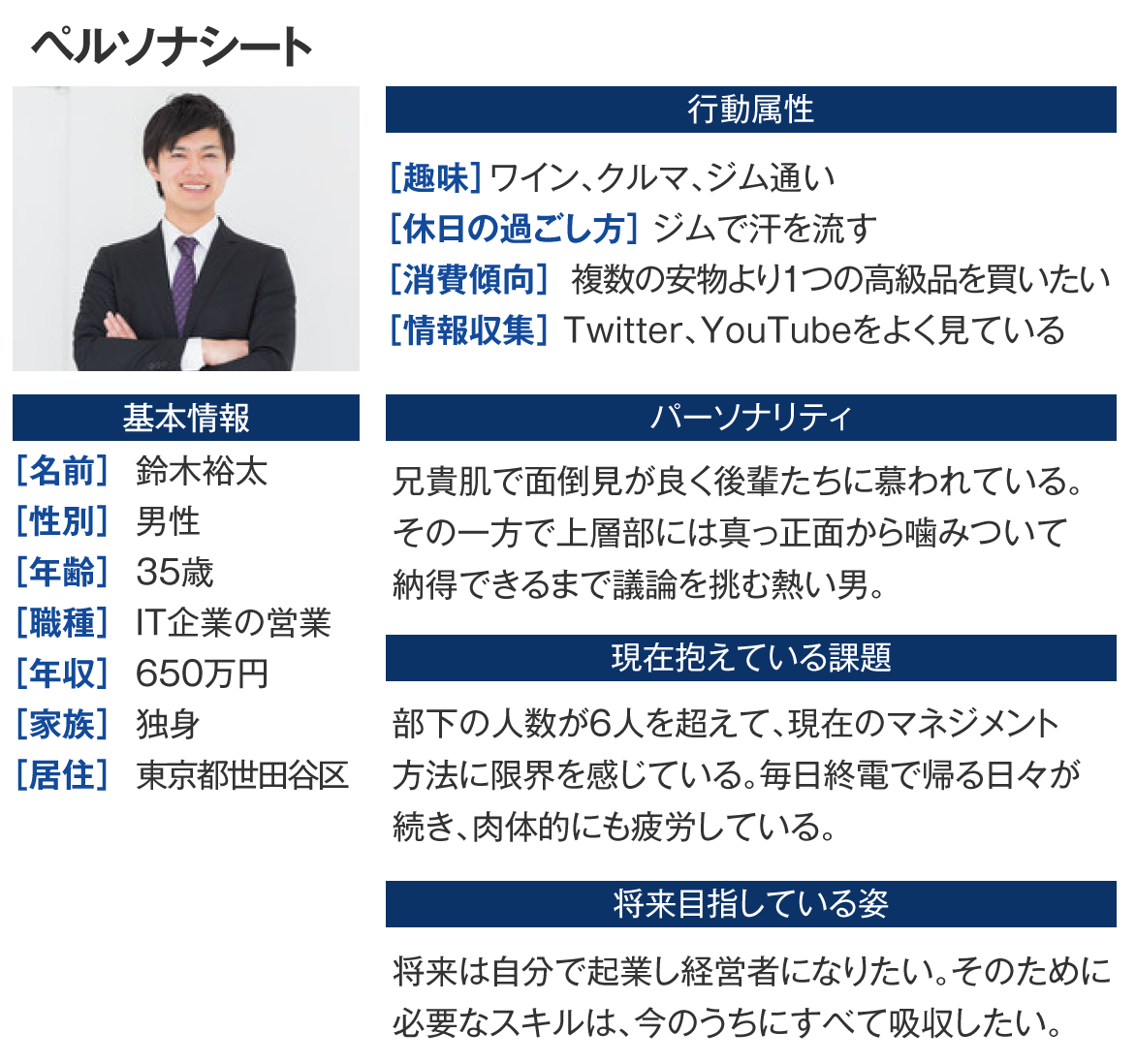

例えば、「M1層」「30代女性」といった記号的な捉え方では不十分である。そこで作成したいのが「ペルソナ」だ。

・ペルソナ

ペルソナとは、製品やサービスの代表的なユーザー像のことだ。現状は何に悩んでいて、どんな将来を期待しているのかなど、あなたの製品やサービスのユーザーに共通の属性を備えた人物像を描いたものが、ペルソナである。

ペルソナ戦略は、MicrosoftやAmazonがいち早く取り入れたことで知られる。製品のコンセプトからWebサイトのデザイン、見込顧客の育成、市場投入戦略など、あらゆる判断は、ペルソナに基づいて行うことができる。

ブランディングにおけるペルソナ作成のコツは、「ブランドに愛着を持ち、根強いファンになってくれる代表的な人物像」を描くことだ。

● 事例:ペルソナの作成例

有用性の高いペルソナを作るために、[ステップ1]で実施したユーザーアンケートやユーザーインタビューが役立つ。妄想ではなく事実を根拠として、まるで実在するかのようなリアルなペルソナを作っていこう。

ペルソナのToDo

ペルソナのToDo

・ペルソナシートを作成しよう。

② 提供する価値の言語化

次にブランドが提供する価値を言語化していく。

具体的には、

ベネフィット

タグライン

ブランドステートメント

の3つの項目を設定していこう。

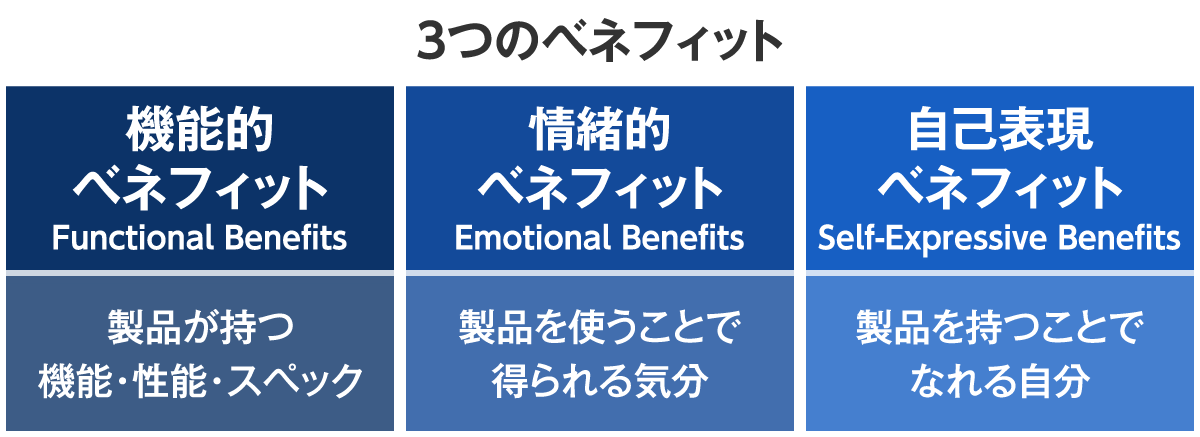

・ベネフィット

「ベネフィット(Benefits)」は日本語で「便益」と訳される。ベネフィットとは、ブランドから顧客が得るものだ。製品やサービスを体験した結果、顧客が受け取る利益のことである。

デービッド・アーカーは、ベネフィットには次の3種類があると提唱した。

機能的ベネフィット(Functional Benefits)

情緒的ベネフィット(Emotional Benefits)

自己表現ベネフィット(Self-Expressive Benefits)

機能的ベネフィットとは、製品やサービスが持つ機能・性能・スペックのことだ。例えば、洗浄力・正確性・スピード・耐久性などが機能的ベネフィットにあたる。

情緒的ベネフィットとは、顧客が製品やサービスを利用することで得られる感情や気分のことだ。例えば、リッチな気分・安心感・心地よさ・リラックス感などが挙げられる。

自己表現ベネフィットとは、顧客が製品やサービスを持つことで得られる自己実現や自己表現に関するベネフィットのことだ。自分らしくいられるとか、なりたい自分に近づけるといったものである。

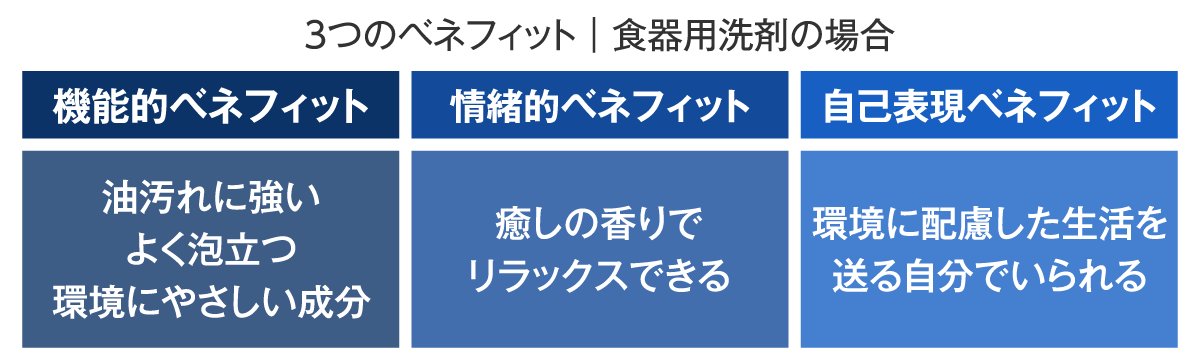

例として「食器用洗剤」で3つのベネフィットを定義してみると、以下の通りとなる。

● 事例:3つのベネフィット

現代は、機能的ベネフィットだけでは、競合との差別化は難しい。例えば、食器用洗剤の機能性は消費者にとって必要十分な水準まで高まっている。「洗浄力」という機能性で競っても、ほとんど差が出ない。

そこで、「良い香りを楽しめる」「キュキュッと気持ちよく洗い上がる」など、情緒的なベネフィットを付加する必要性が出てくる。

さらに、その洗剤を通して「環境に配慮している自分」「家事を行うイクメン」「優しい母親」など、ありたい自分に近づけるのであれば、それは自己表現ベネフィットだ。

ブランドのベネフィットを決めるときには、機能的ベネフィットだけでなく、情緒的ベネフィット・自己表現ベネフィットを重視しよう。

ベネフィットのToDo

ベネフィットのToDo

あなたのブランドの機能的ベネフィット・情緒的ベネフィット・自己表現ベネフィットを定義しよう。

・タグライン

タグラインとは、ブランドのスローガンのことだ。「ブランドのあるべき姿」を、端的に一言で宣言したものである。

事例を見てみよう。

● 事例:各ブランドのタグライン

NIKE:Just Do It.

Apple:Think different.

McDonald’s:i’m lovin’ it.

アサヒビール:すべてはお客さまの「うまい!」のために。

サントリー:水と生きる

ツムラ:自然と健康を科学する

永谷園:味ひとすじ

どれも一度は聞いたことのあるフレーズではないだろうか。

一般消費者向けに展開するブランドであれば、タグラインは消費者のマインドに繰り返し刷り込まれることになる。認知度を高めるうえでタグラインが重要な役割を担うのはいうまでもない。

一方、一般消費者向けではないブランド(BtoB企業など)にとっても、タグラインは有益だ。コーポレートサイトや名刺・企業案内にタグラインを掲載すれば、一瞬であなたのブランドの価値を伝達できるからだ。結果、新規問い合わせが増えたり、コンペで勝ちやすくなったりするだろう。

タグラインにおいて重要なのは、「自分たちのブランドがどうあるべきか」「ユーザーに最も伝えたい価値は何か」を、ワンフレーズに凝縮させることだ。

しかしながら、実際に取り組んでみると、難しさを痛感するかもしれない。では、どうすれば優れたタグラインが作れるのか。その答えは2つ。1つめは、タグラインの背景となる分析や調査を十分に行うこと。

[ステップ1]が適切に行われていれば、“タグラインの草案”はスムーズに書けるはずだ。文章表現はつたなくても骨子は作れる。

逆に草案がスムーズに書けないのであれば、タグラインの作成に取りかかるのはまだ早い。焦らず[ステップ1]に戻って、調査や分析を丁寧に行ってほしい。

タグラインの草案が作成できたら、多くの人の心に刺さる魅力的なワンフレーズへと、どう変換すれば良いのか。可能であれば、言葉のプロであるコピーライターに依頼しよう。これが2つめの答えだ。

特に、一般消費者向けのブランドでは、タグラインは長期にわたって消費者に直接触れ続ける。他のコストを削ってでも、投資したいポイントだ。

タグラインのToDo

タグラインのToDo

・タグラインの骨子となる草案を作成しよう。

・プロのコピーライターに依頼して魅力的な言葉で表現してもらおう。

・ブランドステートメント

ブランドステートメントとは、タグラインをさらに具体化したものだ。

事例を見てみよう。カゴメのタグラインは「自然を、おいしく、楽しく。」だ。ブランドステートメントは以下のとおりとなっている。

● 事例:カゴメのブランドステートメント

自然を

自然の恵みがもつ抗酸化力や免疫力を活用して、食と健康を深く追求すること。

おいしく

自然に反する添加物や技術にたよらず、体にやさしいおいしさを実現すること。

楽しく

地球環境と体内環境に十分配慮して、食の楽しさの新しい需要を創造すること。

出典:カゴメ株式会社

タグラインで宣言した「自然を、おいしく、楽しく。」を、さらに具体的に定義したものがブランドステートメントとなっている。

実務の現場では、タグラインとブランドステートメントは、並行して作っていく。先にブランドステートメントができあがって、それを短くタグラインにまとめることもあるし、その逆もある。

コピーライターに依頼する際には、タグラインとブランドステートメントをセットで依頼しよう。

ブランドステートメントのToDo

ブランドステートメントのToDo

・ブランドステートメントの骨子となる草案を作成しよう。

・タグラインとともにプロのコピーライターに依頼して魅力的な言葉で表現してもらおう。

③ 提供する価値のビジュアル化

提供する価値を言語化できたら、次は提供する価値のビジュアル化だ。

具体的には、

コラージュ

ビジュアルアイデンティティ(VI)

の2つを作成していこう。

・コラージュ

コラージュとは「貼り合わせ」という意味で、写真やイラストなどの部分や断片を貼り合わせる表現技法を指す。 コラージュとは「貼り付け・糊付け」という意味だ。イメージや印象を、目に見えるビジュアルに可視化する手法として、コラージュ法がある。

コラージュを利用したリサーチ手法に「コラージュ法」がある。雑誌、新聞、写真などの切り抜きを使って、被験者の頭の中にあるイメージを可視化する手法だ。

コラージュの作成はブランディングにも有益である。提供する価値をビジュアル化するキックオフ(最初の一歩)として、チーム内でのコラージュ作成をおすすめしたい。なぜなら、最初にコラージュがあれば、ブランド価値のビジュアル化を進めるうえでの道しるべとなるからだ。

ブランディングにおけるコラージュ作成の目的は、ブランドとして構築していきたいイメージを可視化することで、向かう方向性を確認できるようにすることである。

例えば、ジブリの宮崎駿監督は、映画を企画する際に「イメージボード」を作っている。イメージボードは断片的なイラスト集のようなもので、コラージュの一種といえる。最初にイメージボードを作るから方向性が確認でき、たくさんのスタッフが映画制作に携わっても、統一された世界観が構築されていくのだ。

ブランディングにおいても同様である。コラージュがあれば自分自身で方向性に間違いがないか確認ができるし、内外のチームメンバーにブランドが目指すイメージを共有したいときには、コラージュを介することでブレなく共有ができる。

● 事例:コラージュの作成例

ブランディングにおけるコラージュ作成で重視したいのは、言語だけでは表現しきれない価値を可視化することだ。例えば、「ラグジュアリーでリッチな雰囲気」「ほっと落ち着く癒しの空間」「スタイリッシュで都会的なセンス」などの価値を具現化するためにコラージュを使う。

ブランド構築に関わるメンバーが複数いるのであれば、ランダムに画像をプリントアウトし、ブランドの価値に合う/合わないのジャッジを一緒にやるのがおすすめだ。判断基準もチーム内で共有できる。

「合う」とジャッジされた画像をホワイトボードに貼り付けていけば、コラージュが完成する。

コラージュのToDo

コラージュのToDo

・ブランドが提供したい価値を1枚のコラージュにまとめて内外のチームで共有しよう。

・ビジュアルアイデンティティ(VI)

ビジュアルアイデンティティ(VI)とは、ブランドの視覚的な要素のことだ。狭義にはロゴやブランドカラーなどのルールを定義したデザインシステムを指す。

ビジュアルアイデンティティの本質的な意味合いとしては、ブランドの提供する価値や理念をデザインに落とし込み、一貫した世界観をユーザーに届けるための仕組みだ。

優れたブランドのビジュアルアイデンティティは、単にデザインルールを指定するだけでなく、その背景にある由来や意味も語っている。ビジュアルアイデンティティは、表面的なデザインを統一するためではなく、価値や理念を届けるためにあると捉えていることの表れだ。

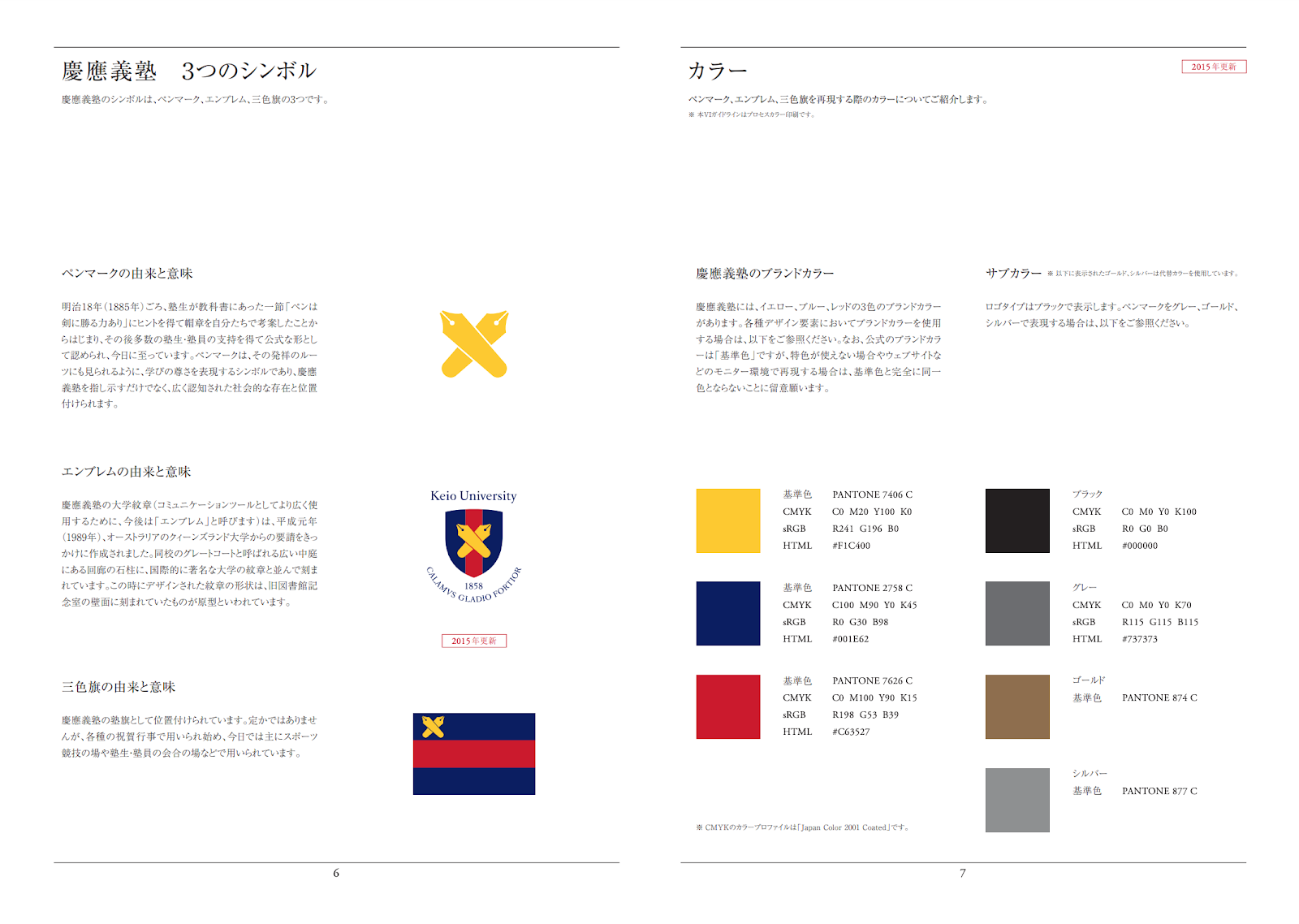

● 事例:『慶応義塾』のビジュアルアイデンティティ ※一部引用

出典:慶応義塾

あなたがビジュアルアイデンティティを設定する際にも、ぜひ「由来・意味」にこだわりを持ってほしい。無意味・無目的なものを排除することで、ブランドのあるべき姿にデザインが最適化される。

ビジュアルアイデンティティの具体的な構成要素はブランドによって異なる。最低限必要なのはブランドロゴ・ブランドカラー・フォントの3つの要素だ。

ブランドロゴは、ブランドの認知に直結し、非常に重要であることは周知の事実だ。

例えば、Appleのリンゴマーク、NIKEのマーク(スウッシュという名がついている)、スターバックスの人魚など、誰もがパッと思い浮かべることができる。それだけ記憶しやすく認知度を高めやすいロゴというわけだ。

ユニークで覚えやすく、なおかつ、あなたのブランドの価値や理念を体現したシンボルマークをブランドロゴとしよう。

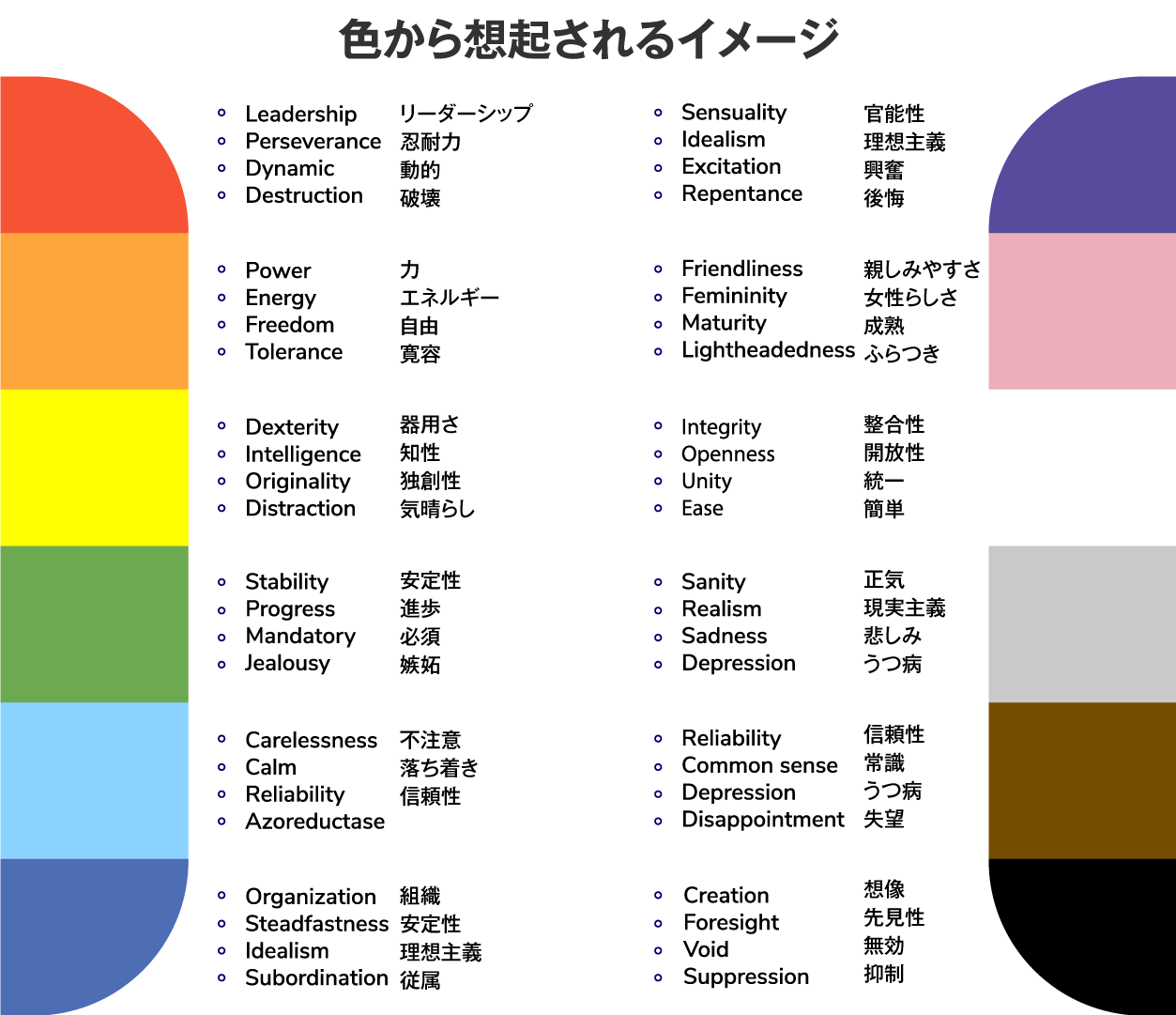

ブランドカラーは、ブランド連想と直結する。例えば、赤といえばコカコーラ、YouTube、ユニクロなどが浮かび、緑といえばスターバックス、LINE、花王などが思い浮かぶだろう。

どんなイメージをブランドに持たせたいかによって、選ぶカラーは変わってくる。色には、想起されるイメージがあるからだ。

あなたのブランドが提供する価値に最も合う色は何色なのか、考えよう。

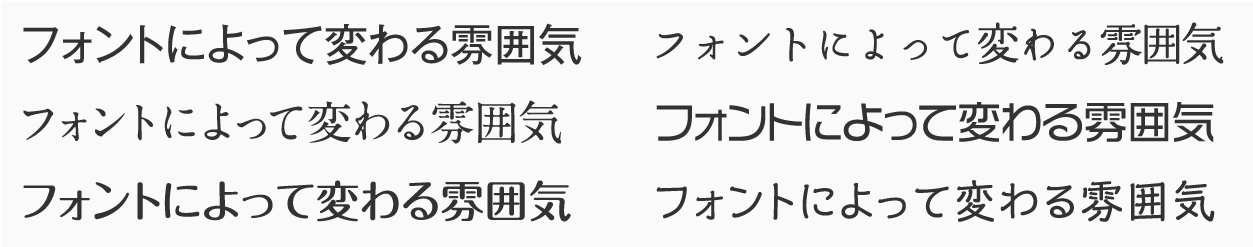

フォントは、全体の世界観を統一するうえで重要だ。さまざまなフォントがあり、それぞれ醸し出す雰囲気が変わる。

タグライン・ブランドステートメントに合っていて、ブランドロゴ・カラーとも相性が良いフォントを選ぼう。

実務におけるブランドロゴ・ブランドカラー・フォントの策定は、デザイナーに依頼して、デザイナーと一緒に完成させていくことになる。

とりわけブランドロゴの制作は、デザイン業務のなかでも最も難易度が高い部類に入る。実力のあるデザイナーに依頼することが望ましい。

具体的には、感覚的なセンスだけに頼らず、意図を持ってロジカルに設計する実力が必要だ。実力あるデザイナーを見分けるためには、過去の作品のデザイン意図を説明してもらうと良い。

実力あるデザイナーへ依頼ができたら、あなたがすべきことは、デザイナーから届くデザイン案に対し、ペルソナ・ベネフィット・タグライン・ブランドステートメントに基づいて、ロジカルにフィードバックすることである。

くれぐれも「なんとなく」や「個人的な好き嫌い」は排除することだ。「ブランドのあるべき姿」をデザインで実現させるという目的に基づいて、ビジュアルアイデンティティを完成させよう。

ブランドアイデンティティのToDo

ブランドアイデンティティのToDo

・ブランドロゴ・ブランドカラー・フォントの草案を作ろう。

・ブランドロゴの制作を任せられる実力のあるデザイナーを探そう。

・デザイナーと協働してビジュアルアイデンティティを完成させよう。

④ 従業員の行動のルール化

従業員の行動をルール化することも欠かせない。そのために行動規範を作ろう。

・行動規範

行動規範とは、従業員の行動方針を明文化したものだ。具体例を2つ、見てみよう。

● 事例:『東京ディズニーリゾート』の行動規範

【 Safety 】 安全な場所、やすらぎを感じる空間を作りだすために、ゲストにとっても、キャストにとっても安全を最優先すること。

【Courtesy】“すべてのゲストがVIP”との理念に基づき、言葉づかいや対応が丁寧なことはもちろん、相手の立場にたった、親しみやすく、心をこめたおもてなしをすること。

【 Show 】あらゆるものがテーマショーという観点から考えられ、施設の点検や清掃などを行うほか、キャストも「毎日が初演」の気持ちを忘れず、ショーを演じること。

【Efficiency】安全、礼儀正しさ、ショーを心がけ、さらにチームワークを発揮することで、効率を高めること。

● 事例:『スターバックス』の行動規範

私たちは、パートナー、コーヒー、お客様を中心とし、Valuesを日々体現します。

• お互いに心から認め合い、誰もが自分の居場所と感じられるような文化をつくります。

• 勇気をもって行動し、現状に満足せず、新しい方法を追い求めます。スターバックスと私たちの成長のために。

• 誠実に向き合い、威厳と尊敬をもって心を通わせる、その瞬間を大切にします。

• 一人ひとりが全力を尽くし、最後まで結果に責任を持ちます。 私たちは、人間らしさを大切にしながら、成長し続けます。

出典:スターバックス

両者とも、この行動規範あってこそ、ブランドの世界観が体現されていることがわかる。

行動規範を作るうえでのポイントは、ブランドのベネフィット・タグライン・ブランドステートメントを、従業員の行動を通して表現することだ。

行動規範は、学校の校則とは違う。従業員の行動を規制して監視するためのものではない。目的は、ユーザーにブランドの価値体験を届けることである。そのために最適化した行動が、行動規範と考えよう。

行動規範のToDo

行動規範のToDo

・ブランドの価値を届ける従業員のふるまいを行動規範として定義しよう。

[ステップ3]ブランド実現:あるべき姿を体現する

3つめのステップは「あるべき姿を体現する」だ。

ステップ2で定めたブランド戦略を、

インナーブランディング

アウターブランディング

の2軸で実行していく。

① インナーブランディング

インナーブランディングとは、社内向けにブランディングを教育・浸透させることだ。インナーブランディングの目的は、従業員にブランドのあるべき姿について深く理解してもらい、ブランドにふさわしい行動をとってもらうことである。

具体的には、行動規範の理解浸透、ブランドのコンセプトをまとめたブランドブックの作成、社内向けWebサイトの開設、勉強会などを実施する。

特に重要度が高いのは、直接ユーザーと触れ合う機会の多い接客スタッフやコールセンターのスタッフだ。

まさにブランディングの中核であり、ブランドの価値観を丁寧に共有し、行動規範を浸透させる必要がある。

ブランディングをリードする経営者やマーケター自ら、スタッフたちと対話しよう。ブランドのあるべき姿を、情熱的に伝えるパッションも不可欠だ。

ブランディングを従業員に強制するのではなく、ブランドのあるべき姿の共有を通して、誇りとやりがいを拡げていく。その先にしか、ブランディングの成功はない。

インナーブランディングのToDo

インナーブランディングのToDo

・従業員に配布するツールを作成しよう。

・ブランドのルールを共有するWebページを作成しよう。

・ブランドに関する勉強会を開催しよう。

・ブランドのあるべき姿をパッションを持って伝えよう。

② アウターブランディング

アウターブランディングでは、顧客や消費者に向けて、ブランディングを行う。ユーザーがブランドと接触するすべてのタッチポイント(接点)において、意図した通りのブランド価値を体験してもらえるよう、コントロールすることが重要だ。

そこで役立つのがカスタマージャーニーのマップである。ジャーニー全体のタッチポイントを理解したうえで、そのタッチポイントにおけるコミュニケーションを改善していくと良い。

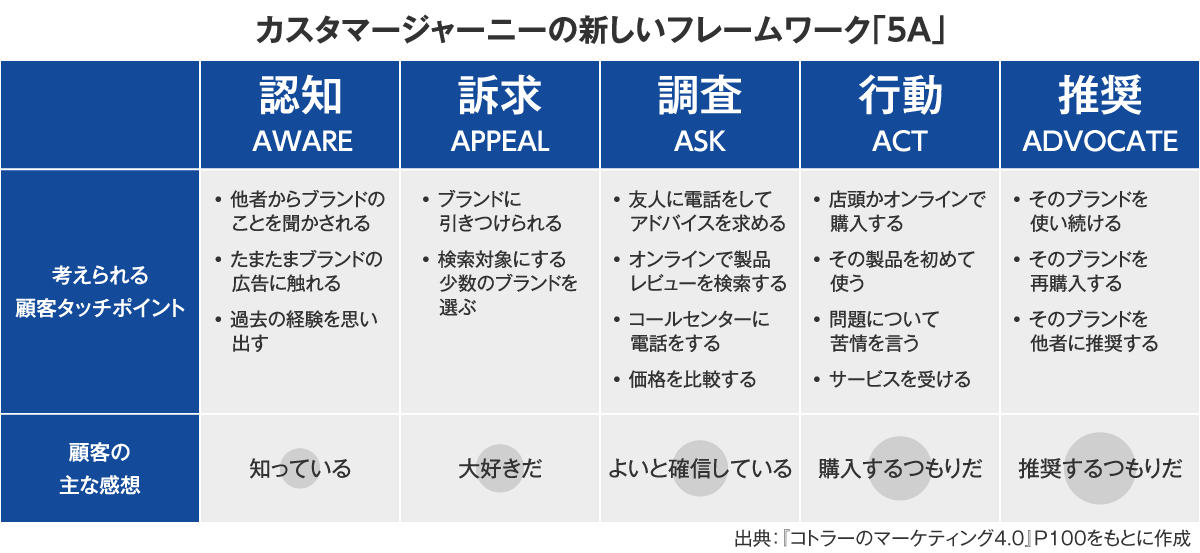

・カスタマージャーニー(5A)

カスタマージャーニーとは、顧客が製品やサービスをまったく知らない状態から認知・購入・リピート購入……という道筋を、どのように進んでいくかを示すものだ。

カスタマージャーニーの有名なフレームワークには「AIDA」「AIDMA」「AISAS」などがあるが、ここでは最新版といえる「5A」を紹介したい。フィリップ・コトラーが『コトラーのマーケティング4.0』にて提唱したものである。

5Aは、認知(AWARE)→訴求(APPEAL)→調査(ASK)→行動(ACT)→推奨(ADVOCATE)の5ステップで成り立っている。

上表の「考えられる顧客タッチポイント」は、ブランドによって異なる。まずは、あなたのブランドに適した顧客タッチポイントを書き出そう。

そのうえで、各タッチポイントでのユーザーの体験が、[ステップ2]で定義したブランドのあるべき姿と整合性が取れた状態になるよう、コミュニケーションを改善していく。

例えば、SNSでブランドがシェアされるときには、ビジュアルアイデンティティに即した画像がサムネイルとして表示されるようにしたり、製品を使うときにはブランドのベネフィットを最大限に体感していただけるように説明書を入れたり──などである。

もちろんこれは一例でしかない。具体的な改善ポイントは、ブランドによって無限にある。あなたのブランド特有のタッチポイント改善に、愚直に取り組んでほしい。

カスタマージャーニーのToDo

カスタマージャーニーのToDo

・あなたのブランドのタッチポイントを書き出そう。

・タッチポイントにおけるユーザーの体験と、ブランドのあるべき姿の整合性を取ろう。

③ メジャメント

ブランディングを実行するうえでは、効果的なブランディングが行われているか定期的にチェックする仕組みが必要不可欠だ。メジャメント(効果測定)の手法についても、事前に設計しておこう。

ブランディングのメジャメントでは、ブランドイメージの定点調査を行うと良い。定点調査とは、一定期間ごとにまったく同じ質問でアンケートを実施し、経過・動向・変化を分析する調査手法のことだ。

ブランドイメージの定点調査で必ず確認したいのは、次の3点である。

認知度:ブランドを認知している人の割合

理解度:ブランドの特徴を正しく理解している人の割合

好感度:ブランドに好感を持っている人の割合

半年〜1年に1回の割合で調査を行い、ブランディングが効果的に機能しているかを測定しよう。

ブランディングが効果的に機能していれば、認知度・理解度・好感度とも上昇していく。上昇しない、あるいはそのスピードが遅い点があれば、その原因を分析して改善を積み重ねていこう。

メジャメントのToDo

メジャメントのToDo

・ブランドイメージの定点調査のスケジュールを立てよう。

・ブランドイメージの定点調査の調査票を作成し調査の実施方法を決めよう。

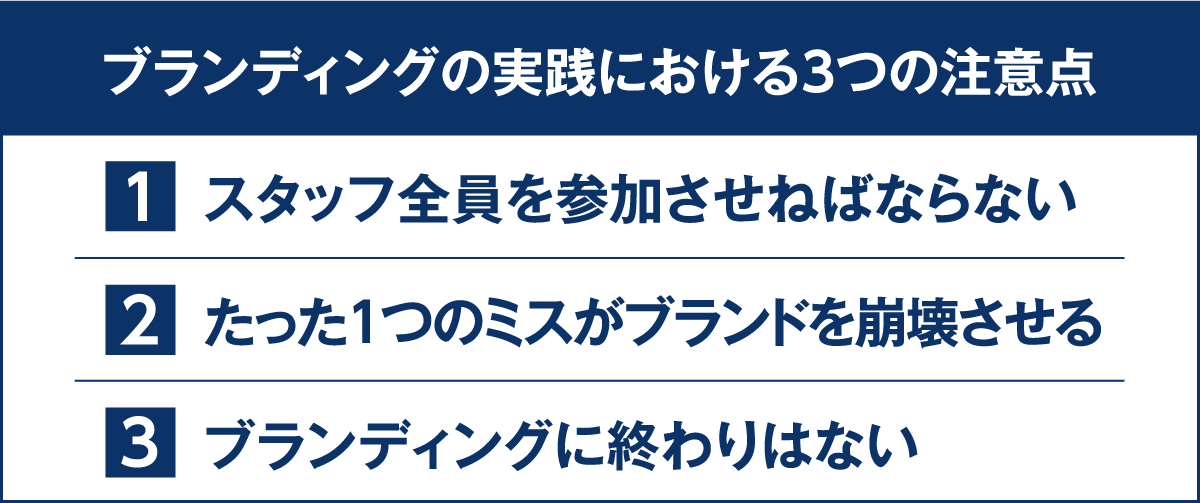

8. ブランディングの実践における3つの注意点

ここまで読んでいただいたあなたには、できる限り早急に、ブランディングに着手してほしい。そのために必要な技術は、十分に身についているはずである。

あなたのブランディングをより効果的なものにするために、3つの注意点をお伝えしよう。

① スタッフ全員を参加させねばならない

1つめの注意点は「スタッフ全員を参加させねばならない」だ。

本記事をお読みいただいた結果、あなたは「マーケティング部門だけでブランディングを実行するのは不可能である」と痛感しているだろう。

ユーザーとブランドのあらゆるタッチポイントに対しブランディングを実行していくのだから、ブランディングにはスタッフ全員が関わる必要がある。1人残らず、である。

ブランディングの旗振り役となる経営者やマーケターは、スタッフひとりひとりに対し、本記事で解説した「ブランディングの素晴らしさ」を繰り返し説いてほしい。スタッフ全員を巻き込んで、ブランディングをスタートしよう。

② たった1つのミスがブランドを崩壊させる

2つめの注意点は「たった1つのミスがブランドを崩壊させる」だ。

ブランディングにチャレンジするあなたに覚えておいてほしいのは、「ブランドは常に変化しており、とてつもなく繊細で、もろい」ということだ。ガラス細工の美術品のように、丁重に扱う必要がある。

それは、ブランドとは目に見える有形のモノではなく、ユーザーのマインドの中に存在するモノだからだ。これは本記事の前半で「ブランディングの実行場所はユーザーの知覚である」と述べた通りである。

ユーザーのマインドは、常に変化している。たった1つのミスで、ガラッと変わる。

せっかく秀逸なブランディングを積み重ねても、たった1度の「ブランドらしさに反する行動」が、ブランドを一気に崩壊させる。

特に現代は、「デジタルタトゥー」という言葉がある通り、拡散した情報は半永久的にインターネットへ残る。過去にたった1度犯した不誠実な行いが、永遠にブランドに影を落とし続けることも、珍しくない。

必要以上に怯える必要はないが、油断や慢心は禁物だ。常に緊張感を持って取り組もう。

③ ブランディングに終わりはない

3つめの注意点は「ブランディングに終わりはない」だ。

ブランディングは、永遠にやり続けるプロジェクトである。ブランディングが終わるときは、ブランドが死ぬときだ。

ブランディングの実行計画を立てるときには、永遠にやり続ける前提でスケジュールを組んでほしい。

繰り返しになるが、ブランディングの実行場所はユーザーの知覚であり、ブランドの保存場所はユーザーのマインドだ。ユーザーのマインドは、常に変化している。ブランディングをやめた途端に、ブランドは消える。

ユーザーのマインド内に存在するブランドを維持・発展させ続けるためには、ブランディングを永続する必要があるのだ。

9. 最高のブランディングとは何か

最後に「最高のブランディングとは何か」についてお伝えして、本記事の締めくくりとしたい。

本当の姿を届けるのが真のブランディングだ

ブランディングという言葉を聞くと、「どうやって自分(製品、サービス)をよく見せるか」だと勘違いする人がいる。これは、ブランディングの本質と真逆の概念であることを、肝に銘じておきたい。

本来の姿とかけ離れた、いかにも魅力的に映る虚像をユーザーに刷り込む行為は、ブランディングではない。真のブランディングとは「あるべき姿を定義し、あるべき姿と実像を一致させ、その実像をユーザーに届ける」ことである。

あるべき姿と実像を一致させるためには真摯な努力が不可欠であるが、その努力の先には、必ずユーザーに届く価値がある。

「ブランドの本当の姿がユーザーにとってかけがえのない価値となる」ことを目指して、切磋琢磨を続けよう。

ブランディング自体をユーザーの価値に昇華せよ

最高のブランディングとは、ブランディング活動それ自体が、ユーザーの価値になっているブランディングである。

例えば、ディズニーリゾートが入園ゲートをくぐる前の空間から戦略的に世界観を設計していることは有名だ。「ディズニーリゾートは、徹底してブランディングを行っている」という印象を多くの人が持っている。

ディズニーリゾートが徹底的にディズニーリゾートらしくあることで得をしているのは誰か。それは、ユーザー自身にほかならない。

あなたのブランドが、ブランディングすればするほど、ユーザーが得をする。そんなビジネス構造を作ることができたなら、あなたは大きな収益を上げるのみならず、社会の利益として貢献し続けることになる。

伝説のブランディングを実現するために

ここまでご覧いただき、ブランディングを実行しようと決めたなら、あなたには必ず結果を出してほしい。及第点でいいなんて遠慮せず、やるからには伝説を作るくらいの心意気で着手しよう。

あなたが持っているブランドが、どんなに小さくても構わない。あなたの手がけているビジネスが、赤字であっても関係ない。むしろ、いま低い場所にいるほど、高く飛ぶことができるだろう。

最後に、伝説のブランディングを実現するために実践してほしい、たったひとつのことをお伝えする。

「こだわれ。こだわれ。そしてこだわれ!」

ブランディングは細部に宿る。妥協はブランディングの敵だ。あなたのこだわりが、ユーザーに最高の価値を届けることになる。さあ、始めよう。

まとめ

ブランディングとは、ブランドが持つ価値を、ユーザーとのあらゆるタッチポイント(接点)で体現することを通じて、ブランド力を高めるマーケティング手法である。

ブランディングの実務で行うことは「ブランドのあるべき姿の追求」だ。

ブランディングに成功している企業・人ほど、「ユーザー視点」を大切にしている。本記事では、徹底的にユーザー視点を重視したブランディングの実践方法をご紹介した。

ぜひ今日から、ブランディングをスタートしていただければと思う。あなたのブランドは砂金のように輝きを放ち、ユーザーを幸せにする価値を届け始めるだろう。