この事例の概要

| 社名 | 株式会社CLIFFTRADING |

| 業種 | EC販売・EC物販コンサルティング業 |

| 所在地 | 愛知県名古屋市 |

| 従業員・事業所数 | 12,600名以上・45事務所 |

【課題】

1. ニッチな領域のためSEOによるアクセスが伸び悩んでいた |

【得られた成果】

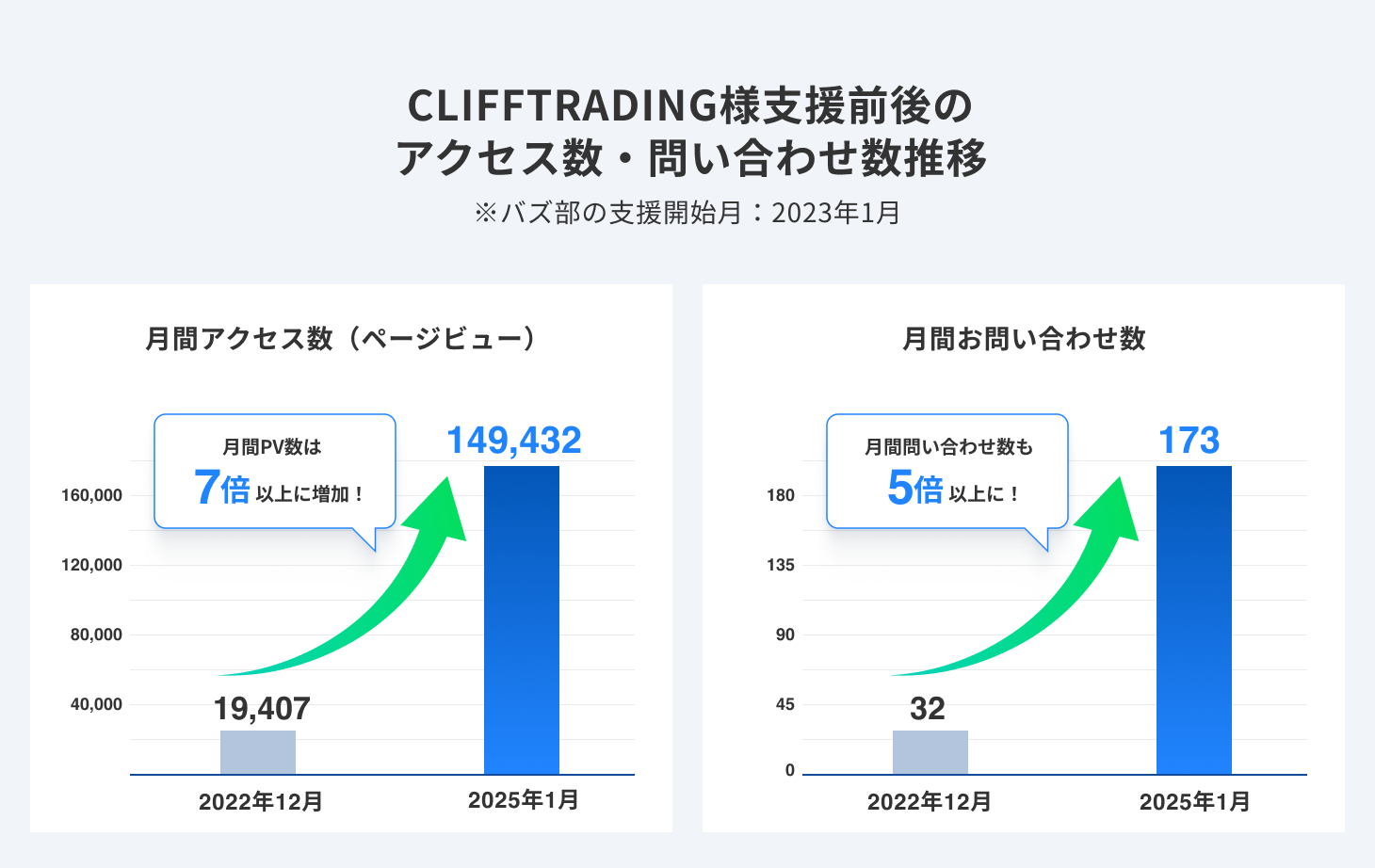

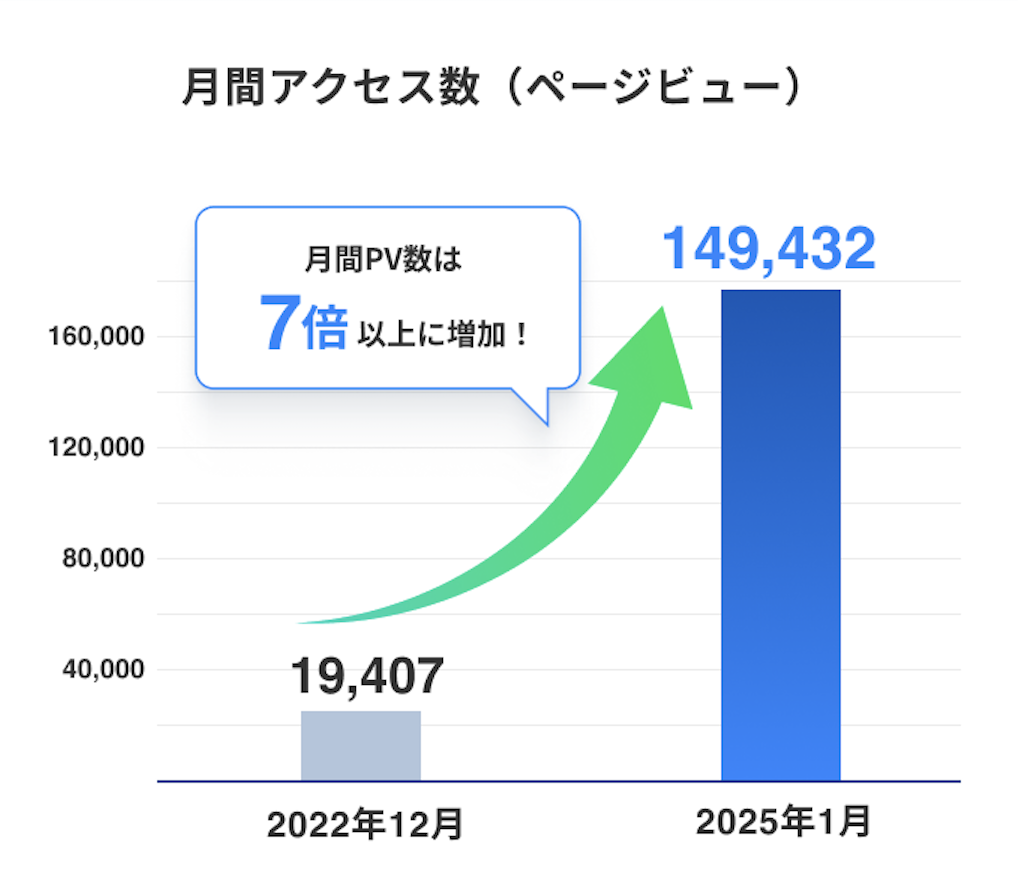

1. 月間アクセス数:19,407PV → 149,000PV(約7倍) |

【ポイント】

1. コンテンツ設計シートで読者ニーズを深掘りし独自性を強化 |

株式会社CLIFFTRADING様は、物販領域のコンサルティングを提供している企業です。

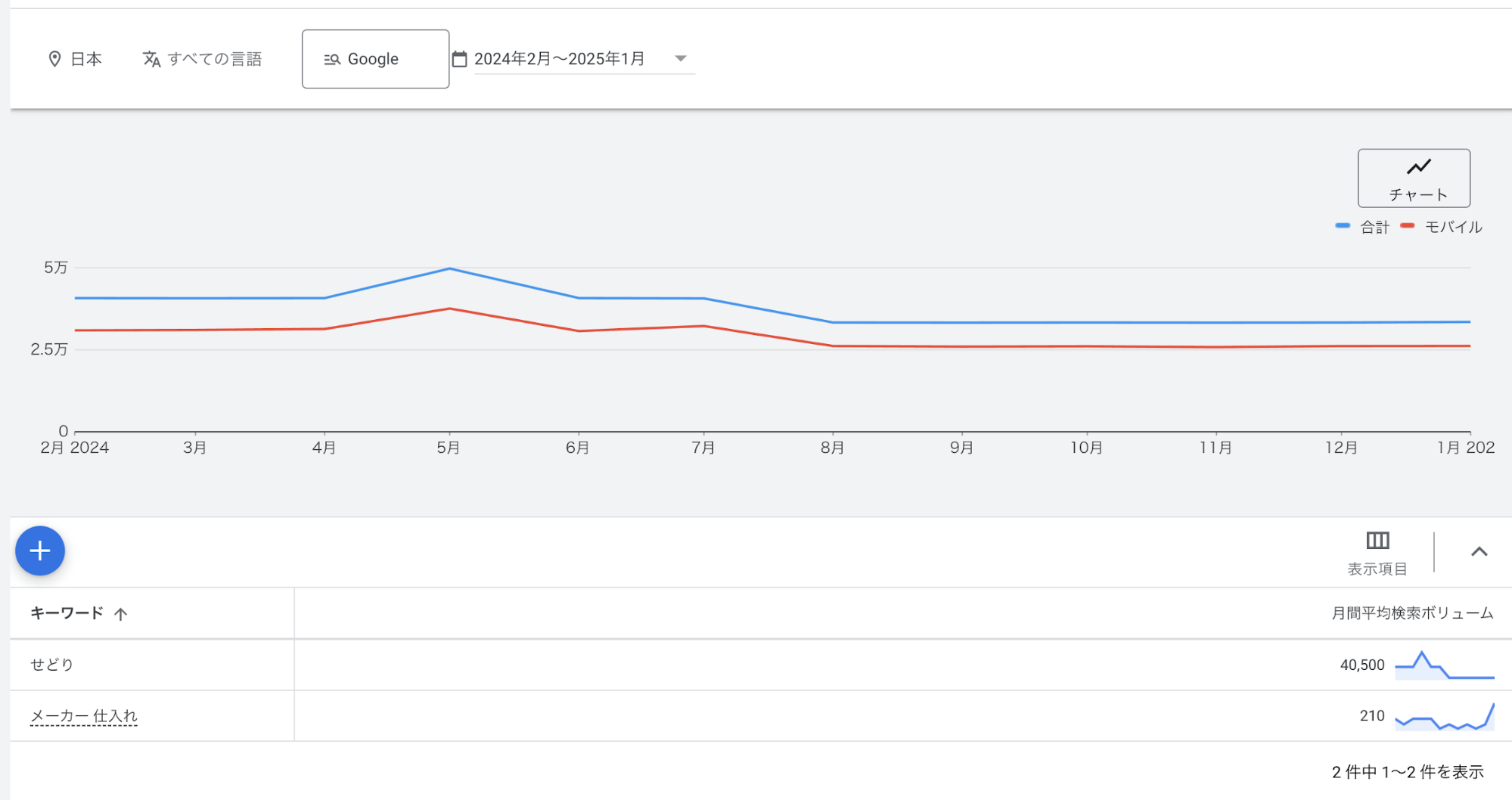

同社が教えられている「メーカー仕入れ」という手法は物販業界の中でも非常にニッチな手法であり、実際その「メーカー仕入れ」という単語の月間検索数は210と、非常に少ないです。

バズ部との取り組み前は、自社でその領域に特化したコンテンツを発信していましたが、ニッチな領域のため問い合わせが伸びないという課題を抱えられていました。

そこで私たちは今回の取り組みにあたり、戦略を大きく見直しました。

結果として市場を大きく拡大する事に成功。取り組み開始から2年でサイトのアクセス数は7倍に増加。月間問い合わせ件数も32件から173件と5倍以上の成長を実現しました。

その戦略の見直しは、具体的にどのように行われたのか?

今回は、EC STARs Lab.公式ブログ運営チームの皆様に、実際に取り組んだその施策の詳細や成功のポイントを詳しく伺いました。

「自社の商品がニッチな為、集客に苦戦している」という方には、特に参考になる内容かと思います。ぜひご覧ください。

この動画を事例で見たい方はこちら

株式会社CLIFFTRADING様の事業内容

CLIFFTRADING代表 中村様

CLIFFTRADING代表 中村様

クライアント様:株式会社CLIFFTRADING代表中村様・EC STARs Lab.コンテンツ・ブログ執筆担当松井様・石井様・山田様 バズ部:株式会社ルーシー 房宗(インタビュアー)・松澤(CLIFFTRADING様のご支援を担当) |

ー(房宗)今日はよろしくお願いいたします。最初に、CLIFFTRADING様はどういう事業を行われているのか、簡単に教えていただけますでしょうか?

中村様:ECの物販の事業とそれに関連するコンサルティング事業、という形でやっています。

ーどちらかというと、個人の方向けのコンサルティングという形になりますか?

中村様:そうですね。僕はもともと介護職をやっていて、副業で取り組んだのが物販ビジネスで。自分のように、家族を養うために取り組みたい、将来的に起業したいという思いをもっている方向けのサービスという位置づけなので、メインは個人の方という形になります。

僕が過去に成果を出した方法をベースに、チームメンバーに支えられてより充実した内容ををお伝えできるようになっていると思います。

コンテンツマーケティングの成果

EC STARs Lab.コンテンツ・ブログ執筆担当 松井様

EC STARs Lab.コンテンツ・ブログ執筆担当 松井様

ー次に、弊社のご支援でどういう成果があったか、というところを教えていただければと思うのですが。

サイトへのアクセス数が7倍の15万PV弱まで増加

中村様:取り組み前の当時はPVで、多くても2万8000程度だった記憶がありますね。

(サイトデータを確認したところ、バズ部との取り組み開始直前の2022年12月の月間PVは、19,407となっていました。)

松井様:2025年1月では、14万9000PVまで伸びています。

問い合わせ数も月30件→5倍以上の月173件まで増加

中村様:今現在は、2万ほどのPVだったときよりも、お問い合わせ数が増えていますね。

松井様:(サイトのメインコンバージョンである)LINE登録は、2022年12月で30件ほどだったのが、2025年1月は142件まで伸びています。4.5倍という感じでしょうか。

(その後集計を改めて行うと、2025年1月の問い合わせ件数は173件を記録していました。)

バズ部にご依頼いただく前に抱えていた課題

株式会社ルーシー 房宗(インタビュアー)

株式会社ルーシー 房宗(インタビュアー)

ー当初の表立った課題をお伺いできればと思うんですけれども。弊社に依頼される前はどういう形でブログを運営されていたか教えていただけますでしょうか?

ニッチなキーワードばかりを攻めていたため、アクセスや問い合わせの数が伸びなかった

中村様:もともとは、僕一人でブログを書いていました。2022年の6月くらいからは、今のメンバーでブログを今よりも組織化してやっていこうという話になりました。

一人で書いていたときは、メルマガの内容をそのまま転記する程度のブログだったんです。2016年くらい、かなり前ですね。

ーそのときは、検索エンジンからの流入というよりは、ただWebにコンテンツを載せておこうみたいな感じだったんですか?

中村様:そうですね。そのときは本当にそういう形で載せてたんですけど。

ただ、[メーカー仕入れ(※)]というキーワードを意図的に入れていたわけではないし、検索ボリュームは少ないですけど、「せどり(※)をやめて、メーカー仕入れをした方がいいよ」というメッセージを随時伝えていたら、ブログ見ましたみたいなお問い合わせをちょいちょいいただいて。

もうちょっとしっかりキーワードを狙って実践できれば、成果が出るんじゃないのかなっていうのは思っていました。

※「メーカー仕入れ」:物販ビジネスにおいて株式会社CLIFFTRADING様がすすめる仕入れ方法であり、メディアが狙うメインキーワード。小売業者やEC運営者が、商品の製造元であるメーカーから直接商品を仕入れること。 ※「せどり」:店舗から安く商品を仕入れて、高く売ること。 両者は異なる方法である。 |

ー小さいキーワードで、ちょろっとたまに来るみたいなイメージですよね。

中村様:僕らのやり方は、ニッチなキーワードから狙っていって、中ボリュームから大きいボリュームのキーワードをとりにいきたいって動いていたんですよね。

ただ実際には、本当にニッチなキーワードばかり書いていたので、(検索数)10とか50とか。それはPV上がらないよねって気づいたんですよ。戦略的に、PVが上がる対策が打てていなかったと思って。しっかりした知識をもってアドバイスをくれる方をつけた方が、結果的には早いんじゃないかなと。

ーなるほど。小さいキーワードを中心にやられていて、今PVの推移を見ると2万PVいくかいかないかぐらいを推移していて、問い合わせ数も横ばいに近い数字になっているような状況だったということですね。

上位記事のいいとこどりコンテンツを作っていたものの、これでよいのか?という迷いがあった

松井様:当時は小さいキーワードでGoogle検索して、上位記事のいいとこ取りをしようみたいな感じでやっていました。いいところの寄せ集めじゃないですけど、要は他の上位コンテンツを結構参考にして、もちろんコピペとかはしないんだけど、自分たちの言葉に置き換えて書いてたっていうイメージです。

中村様:キーワードもそうですが、記事の中身自体にも迷いはありました。これでいいのかなっていう。ネット検索だったり、SEOに関連する書籍を購入したり、自分なりにも調べたりはしましたけど、どれが答えなのか?と。

せっかくメンバーががんばって書いてくれているのに、その時間が無駄になったらいけないなって。なので、どうにかしたかったというのはあります。

バズ部をパートナーに選んだ理由

ーそういった課題をお持ちで、弊社のセミナーにご参加いただいて、その後にご相談いただいてという形だったと思うのですが。世の中にコンテンツマーケティングの支援をしている会社がたくさんある中で、弊社にされた理由はいかがでしょうか。

ブログ運営に取り組む仲間から、バズ部のいい評判を聞いていた

中村様:ブログをずっとやってきていたので、そういった知識に長けた方々も周りにいてくれてですね。その方々のお話の中で、結構バズ部さんの名前が出てたんですよ。なので一人でブログを書いていたときから、バズ部さんのことは知っていたんです。

ただやはり、当時は一人でやっていたので、料金体系的なところや、本当に受けて成果につなげられるのかが不安で、セミナーには参加せずにいたんですが。

その後で今ここにいるメンバーが集まって、やれる環境がばっちり整った状態になったので、バズ部さんのセミナーに出ようと。本当にいいと思ったら受けたいなっていうのは、セミナーに出る前にもう固まってました。

セミナーに参加し、キーワードの戦略設計に深い納得と強い共感を得た

ーそしてセミナーに出ていただいて、どうでしたか?

中村様:セミナーはやっぱり、めちゃくちゃよかったんですよ。受けた直後に、セミナーの内容をメンバーに伝えたくて、覚えてることをレコーディングして。こういう感じでやっていきたいっていうかなり長い動画を撮って、送っちゃいました。

松井様:覚えてます。よっぽどよかったんだろうなって。8本くらいの熱い動画を、セミナーを受けた夜に受け取りました。

ーどこが印象に残っていますか?

中村様:やっぱりキーワードの選定ですかね。大きいボリュームを取っていくためにはどういうふうに動きましょう、みたいなのを全体像として教えていただいたので。考えていなかったわけじゃないんですけど、やっぱり自分たちがやってるやり方だと、先々を見越した動きはできてないのかなと思ってですね。

あと僕がやっぱり響いたポイントは、その記事を見てくれるお客様のことを一番に考えて、その人によりよい未来を提示できるコンテンツを作ること。小手先のテクニックじゃなくて、しっかりした財産になるっていう印象がありました。

その後の面談時には僕はもう聞くことはなかったので、「受けたい」っていう形で。

ーそんな形でご依頼をいただいて、一緒にやるということになったんですね。

コンテンツマーケティングの成果を生み出せた要因

EC STARs Lab.コンテンツ・ブログ執筆担当 石井様

EC STARs Lab.コンテンツ・ブログ執筆担当 石井様

ー今回、PVや問い合わせがぐっと上がったと思うんですけれど、これだけ成果が出た要因はどこにあると思われますか?

要因1:バズ部は明確な品質基準を持っていたため、上位サイトに流されなくなりコンテンツの質が劇的に上がった

松井様:コンテンツの質が劇的に上がったっていうのが一番かなって、私は思いますね。

バズ部のコンテンツ設計シートに従うことで、独自性の高いコンテンツを作れるようになった

松井様:それまではやっぱり、よそ様の記事を真似てというか、参考にして。読者のことを全く考えてないわけじゃないんですけれど、そこがメインで考えてなかったので。

山田様:バズ部さんのサポートを受ける前っていうのは、とにかく記事を書けばいいだろうぐらいの感じで書いていたので、中村さんから動画をいただいたときに、すごいことになりそうだっていう印象はあって。その通りにやっていったら、PVとかもすごい伸びていくんじゃないかなっていう風に、わくわく感を持ったのはよく覚えています。

そういった感情を持ちながらサポートがいざ始まったときに、お客様のことを考えて「どんな人で何を求めているのか」、本当にここからやっていくんだなって。たしかにそこがわかっていなかったら、いい記事は書けないよねって。そこがわかれば目次も自然と決まっていくっていう流れで、このままやっていったらどうなるんだろうっていう期待感を持って取り組ませていただきましたね。

石井様:結構ブログを書くというと、上位記事を10記事とか調べて参考にして構成を作っていくっていうのが多いのかなと思うんですけれども。(バズ部の)コンテンツ設計シートに従うと、ペルソナが誰でどうして検索してきたのかといったところから考えていくので、上位記事も参考にするんですけれど必ずしもそうじゃないなっていうところがあったので。

その辺は結構、考えというかプロセスが全然変わったかなという感じがしてます。構成がすごい大事で、やっぱり構成から独自性の高いコンテンツを作れるようになったかなっていう気はしてます。

「上位表示されている=良いコンテンツ」ではないことがわかった

ー上位記事を見ると、似ちゃいますよね、内容とか論点が。

石井様:上位記事がいい記事かって言われると、必ずしもそうでもないっていうのが結構あって。よく見てみると、ペルソナとか検索シチュエーションを考えた上で、なんでこの構成にしてるんだろう?みたいなのが目につく。参考になるならないが、よくわかるようになったかな。

松井様:2023年の1月に始めたときに、いろんなキーワードで検索するといつも上位にいたような人が、今はもういないんですよね。上位をとる方々の顔ぶれが結構変わってるなっていう印象ですね。

その中で、うちはある程度強いポジションをとれたのかなっていうところはあります。

当時は、上位記事の内容を見てすごいなって感じていたんです。でも御社に教えていただいて以降、この上位はよく見るけど全然記事の内容が薄いよね、なんでこの記事が上位にくるんだろう、みたいなのがあって。やっぱりそういう人たちは下がっていってる感じですよね。

ーなるほど。短期で上位をとれても、記事の質がよくなかったら続かないということなんですね。

Googleのアルゴリズムアップデートにも全く左右されず、安定的に上位表示を維持できるようになった

松井様:記事を投稿するときに自信があるというか、めちゃくちゃいいコンテンツを今から世の中にお届けするぜ!みたいな感じでできるようになった。

だからGoogleのアップデートが入っても、全くそれに(順位が)左右されない。何も怖くないというか。テクニックとかはもう本当に二の次で、まず質をやっぱり重視するのが大事なんだなっていうのをすごく実感しましたね。それを徹底的に教えていただけたので。

ーこれは本当にそうですね。アップデートの話は世の中で言われてますけど、うちの社内ではほぼ出ないんですよ。うちのお客さんの順位は別に下がらないので。

要因2:自社の商品を「潜在的に」欲するユーザーの検索ワードまで広げたことで市場を拡大することができた

ー成果を出すために工夫した点を、もう少しお伺いしたくて。[メーカー仕入れ]というキーワードはかなりマイナーだと聞いています。そのよさをどう示すかが大事だと思うのですが、何か工夫された点はありますか?

松井様:(自社がメインで扱う)[メーカー仕入れ]っていうキーワード自体は、やっぱりボリュームが全然ないんですよね。御社に教えていただけるその他のキーワードで、メーカー仕入れのよさを伝えられるようになったかな、というのは実際ありますね。

たとえば、[せどり]関連のキーワードとか。せどりで悩んでいる、疲れ切ってる人をペルソナに設定して、シチュエーションを考えて、その人に刺さる記事をたくさん書いて。

各キーワードの月間平均検索ボリューム(2024.2月〜2025.1月) [メーカー仕入れ]210 →「メーカー仕入れ」領域に限定せず「せどり」の領域まで広げる事で、約200倍もの数のユーザーにアプローチできる。

|

今までの[メーカー仕入れ]っていうニッチなキーワード以外のところから、せどりに疲れているならメーカー仕入れどうですか、みたいな内容の記事にすることによって、興味を持ってもらえるようになったのが大きいかなと。

株式会社ルーシー 松澤(支援担当)

株式会社ルーシー 松澤(支援担当)

ー(松澤)[メーカー仕入れ]がある意味一番狙いたいキーワードだけれども、やっぱり検索需要としては少ないと。ただ、[メーカー仕入れ]に到達し得るユーザーがどんなキーワードで検索するかという周辺のキーワードを考えていくと、[せどり][転売][物販]のように、カテゴリーを上位に広げられる。

そうすると、意外と[メーカー仕入れ]に到達し得るユーザーにリーチできるっていうところがあったので、そこを広げていったのが大きいポイントかなと。

あとは[メーカー仕入れ]を掘り下げていくと、Amazonを活用するということだったので。[メーカー仕入れ]というキーワードに辿り着いていないけれどもAmazonを通じた物販をしていきたい、っていう人は実はメーカー仕入れにすごくリンクしてくるので、Amazon系のキーワードもはまっていったと思いますね。

松井様:潜在的にメーカー仕入れが向いていそうな人はどういう人?っていうのを掘り起こすのが、御社はすごくうまかったなっていうのは、改めて思いました。せどりや転売がもう嫌だとか疲れたとか、新しく副業しなくちゃいけなくて物販どうなんだろうって思ってる人とか。いくらでもつなげられるというところが、最初はやっぱりわからなかった、そこまで。

そうして書いていくうちにどんどん上位が取れるようになって、今はもう記事によっては投稿したらすぐ1位になることもあります。

より成果を高めるためにこだわった点

EC STARs Lab.コンテンツ・ブログ執筆担当 山田様

EC STARs Lab.コンテンツ・ブログ執筆担当 山田様

ー稼ぐ系のメディアは「怪しい」っていうのと表裏一体で、ユーザーに信頼してもらうのがすごく大事かなと思うんですけれども、その辺で意識されたことはありますか?

とにかく自分で足を動かし「実体験」を基に記事を執筆した

松井様:[クレーンゲーム 転売(※)]っていう記事を書くときに、山田さんが本当にクレーンゲームをやってきたんですよ。ワンピースのフィギュアがAmazonでいくらで売れてるけど、俺はクレーンゲームでいくらでこれを取れるんだって。

※「クレーンゲーム転売」:クレーンゲームで獲得した商品を販売して利益を得る方法 |

山田様:他の記事を見ていたときに、(クレーンゲーム転売は)利益出るよ、おすすめだよ、と。まずそれは本当なのかっていうのが僕の中であって、確かめるにはもう自分で体験するしかないよねっていうところがきっかけですかね。

本当に行ってみて、そこにある商品の写真を撮って、利益計算して実際利益が出るのかっていうところを出せれば、説得力が増すかなっていうのはあってですね。

実際クレーンゲームだったら取るのも大変だし、それなりにお金がかかるし、でもメルカリとかで売ってる価格はこんなもんだし、全然利益出ないよね、だったらもうメーカー仕入れしかないよねって。事実しか書いていないので。

出典:EC STARs Lab.公式ブログ「【やってみた】クレーンゲームの景品転売は楽しいけど全然儲からない6つの理由」

出典:EC STARs Lab.公式ブログ「【やってみた】クレーンゲームの景品転売は楽しいけど全然儲からない6つの理由」

ー今私ちょっと調べまして、1位にありますね!その記事が。

松井様:たしか1回作ってあんまり順位が上がらなかったんだけど、ボリュームがそれなりにあったんですよ。それでリライトしようってなったときに、山田さんに【やってみた】を入れてもらったら、1位になって。

経費で落ちないよって何回言われても、僕らは止められないです。調査を。

山田様:全然自腹切りますよね。はい。あとは単純に、見てて面白いだろうって思ったんです。めちゃくちゃ興味引くんじゃないのって。

「せどりよりメーカー仕入れをやるべきだ」と思うに至った実体験も積極的に取り入れた

松井様:オリジナルのコンテンツっていうところもちょっと関わってくるとは思うんですけど、自分たちの体験談をお伝えするようにすごく意識はしましたね。

「せどりをやめてメーカー仕入れをやるべきだ」というのは、ちょっと間違えると怪しいというか、全部誘導されてるって思われがちなんですけど。なんでせどりをやめた方がいいって私たちが本当に心から思ってるかっていうのを理解してもらうために、自分たちがこういう目に遭ってきたという証拠ですね。

中村さんがAmazonからアカウント閉鎖の連絡をもらったときの、メールのスクショとか。僕がせどりをやっていたときにメーカーさんから来たクレームのメールを記事の中に貼ったりして、こういうことになるよっていうのをすごくリアル感を持って伝えるようにしました。

石井様:そうですね。リアルな事例を結構出していく。あと、あんまりいいことばかり書かない。メーカー仕入れのデメリットも伝えたり、逆にせどりのメリットを伝えたりとかですよね。そういう風にやった方が、売り込み臭がなくなるのかなというのは思いますね。

ー皆さん今回集客したいペルソナと同じご経験をされていて、それを実態として出すのはすごく大きいですし、なるべくその経験がある領域のキーワードをお渡しする工夫をしたと聞いたので。そういうところも効いてきているのかな、と。

松井様:それはすごく思います。ありがとうございます。

コンテンツマーケティングの成果が伸び悩んでいる企業に伝えたいこと

ー最後に、独学で自社でやられててそんなに伸びていない、御社が始める前の状況のような方がもし目の前にいたとしたら、どういうアドバイスをかけるかお伺いしたくて。いかがですか?

自力では成果を出せていないのであれば、サポートを受けるのが手っ取り早い

中村様:やっぱりサポートを受けた方が、手っ取り早いんじゃないかと。伸び悩んだりとか、継続して努力するって結構難しいことだと思うんですよ。僕一人の力ではとても無理だったので。

あとは、一人では時間もなかったので、サポートを受けた方がいいっていうのは絶対なんですが、ちょうどいいタイミングでメンバーが揃って環境にも恵まれていたなって感謝しています。

自分たちの主張を明快に伝えることが最も重要

松井様:一番はやっぱり、ユーザーに自分たちの主張を届けることが大事かなと思いますね。メーカー仕入れがいいよねって、僕らが一番思ってるんですよ。もちろん、最終的には登録してほしいなというゴールはあるんですけど、嘘偽りなく僕らはそう思ってるっていう感じなので。

「それ(他の方法)やるぐらいだったら、絶対に変えるのがいいですよ」っていうのをお伝えするのが一番大事なことだし、それによっていろんなキーワードを書いてもぶれずに、いいメディアになるんじゃないかなと思うので。やっぱりそこを意識されるといいのかなというのは感じますね。

興味があっても、(メディア内の)別の記事を読んだら全然違うことを書いているとなると、やっぱり読んでる人からすると「なんだこれ」ってなるじゃないですか。

ーたしかに、主張がないSEO的なただの記事がやっぱりまだめちゃくちゃあって、ただそれで成果が出るのか?というのは、本当にそうだと思います。

コンテンツマーケティングの競合が少ない業界こそチャンス

ー今回御社が成果を出されたのは、もちろんすごいがんばってたということと、ビジネスを本当に心からいいよってメンバーの方が思っていたというのもあると思うし、あとは競合がそんなによくなかったということもあるんでしょうか?

松井様:そうですね。多分そんなに強くないというか、しっかりと組織立てて取り組んでらっしゃるところは少ないんじゃないかなと感じます。チャンスだとは思いますね。

ーそういうときこそ逆にいいというか、参考になるサイトとかもないと思うけど、その中でもやるべきですよね。

ニッチな領域でも十分に成果を出せる

ー御社は[メーカー仕入れ]というキーワードだけ見ると、ニッチではあると思うんですけれど、結果問い合わせが4.5倍になってるわけで。キーワードの選び方で大きく増やせるという感じでしょうか?

松井様:そう思いますね。ターゲット層を一歩外に広げてみたら、そこで困っているお客さんがどうやったら解決できるかというか。一歩外の人たちにもそういう価値を届けられるんじゃないかと。(この実効性が)どの業界でもある程度はあるんじゃないかなとは思います。

まとめ

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

本事例からおわかりいただけたように、ニッチなビジネス領域であってもキーワード選びによって市場を大きく広げられます。

コンテンツマーケティングの成果を最大化するためには、検索ユーザーのことを徹底的に考え抜いてコンテンツを作ることはもちろんですが、潜在的に自社サービスで解決できる課題を抱えているユーザーを特定して、アプローチを行っていく必要があります。

そのためには、ある意味「わかりやすい」ペルソナだけではなく、他のどんな人がその領域に関心を持ち得るのか、そこに至る前の段階での関心事は何かということを、深く洞察することが求められます。

さらにはその人たちに向けて、検索上位のサイトに流されず「自分たちはこう思う」という主張を納得感のある形で伝えることが、極めて重要になってきます。

もし、本事例を読んで私たちの支援に興味を持たれた方は、ぜひお話を聞かせてください。私たちがお伝えできる全てのノウハウを、包み隠さずお伝えします。